专题二文学性文本阅读 1.关键能力一 鉴赏小说的叙述特征(真题练习)---2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题二文学性文本阅读 1.关键能力一 鉴赏小说的叙述特征(真题练习)---2026版语文高三一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 23.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-14 10:18:16 | ||

图片预览

文档简介

专题二 文学性文本阅读

第一讲 小说

关键能力一 鉴赏小说的叙述特征

高考真题练

(2021新高考Ⅰ)阅读下面的文字,完成问题。(16分)

石门阵

卞之琳

“诸葛孔明摆下了八阵图,叫陆逊那小子,得意洋洋,跨马而来的,只见左一块石头,右一块石头,石头,石头,石头,直弄得头都昏了。他一看来势不妙,就勒转了马头,横冲直撞,焦头烂额,逃回了原路。——这《三国》里的故事,你们还记得吗 ”

说到了这里,干咳了一声,木匠王生枝抬起了眼睛,打量了一番列在他面前的许多面孔。

男人的面孔,女人的面孔,小孩子的面孔。带胡子的有,麻的有,长雀斑的有,带酒窝的有,一共十来张,在中秋前两天的月光里,有明有暗,可是全一眼不眨,只是点点头,意思要王木匠尽管讲下去得了。

王木匠手巧。譬如,现在邻近各村常用的由煤油箱改造的水桶子,确是王木匠的发明。他的手艺不止见长于他的本行。

“对,我正要给你们摆一个和八阵图差不多的石门阵。不过几句话,一点新闻,石门阵摆退鬼子兵。”

老王捡去才落到颈脖子上的一片枯枣树叶子,随即干咳了一声。

“来了。”大家一起想。

果然——

“来了!来了,一群鬼子兵!”

王木匠转过头来望望山坡下转进村子里来的白路,仿佛日本兵当真从那边来了,把听众给吓了一跳。

“他们先在远处山头上向镇上望,用望远镜,看得清清楚楚的。

“那条小街上有人吗 没有。

“那个院子里有人吗 没有。

“那堆小树丛背后有人吗 没有。

“八路军走光了。好,那个头儿,吩咐先下去五十个胆子最大的‘皇军’。

“‘开步走!’他们下来了,那五十个鬼子,骑了马。”

“这条镇不是就完了吗 ”宋长发很担心地插上了一句。

王木匠没有理他,干咳了一声,接下去:

“骑了马,得意洋洋!瞧,第一个麻子,腰板挺得多直啊。瞧,第二个是八字胡子,第三个是小耳朵。小耳朵回过头来,看后面跟来的都很威风,就把头昂得高些。

“小耳朵的心是在一家老百姓的闺阁房里。

“八字胡子的心是在一家老百姓的铁柜里。

“麻子的心是在一家老百姓的猪圈里。”

“真不是好东西!”谁的声音 李矮子 因为隔壁李矮子院里的驴忽然叫起来了,仿佛怕给日本兵抓去呢。

“说话间,不知不觉,已经走进了村子。

“麻子忽然在一家门口勒住了马。八字胡子、小耳朵和后边四十七个人都勒住了马。满街上鸦雀无声。

“麻子盯住了一家的屋门,不作声。

“小耳朵也盯住了那家的门,不作声。”

“他们看见了什么呀 奇怪。”小梅子插上来一句,仿佛代表了全场听众。

“他们看见了什么呀 奇怪——后边那四十七个‘皇军’也这样问哪,可是没有出声。他们不作一声在那边发愣,那五十个‘皇军’。

“他们看见了什么呢 奇怪。

“他们什么也没有看见,只看见门里堵满了石头——石头门。

“他们索性向前跑,沿街向左向右转了两个弯。

“一路上——

“向左看:石头门。

“向右看:石头门。

“石头门。石头门。石头门。”

“干脆说吧,别那么别扭的!”宋长发老婆着急了,也仿佛代表了全场听众。

“他们的脸都白了。听,四面山头上一片喊杀的声音!打枪的声音!八路吧 看,山头上那么多人呢,糟了!糟了!”

“好了!好了!”谁的声音 仿佛大家的声音。

“他们勒转了马头,死命踢着马肚皮,向左,向右,转了两个弯。他们就横冲直撞,连奔带蹿地逃命了。

“逃出了镇口,心里跳得像马蹄一样急呢。

“麻子还在想:我这一身肥肉不至于喂他们的麦田吧。

“八字胡子还在想:我抢来的钞票不至于被他们捡回去吧。

“小耳朵还在想:我怀里的相片不至于被他们拿去上报吧。”

“老王,你活像钻进了他们的心里了。”李矮子说,意思是两重的,表示不相信,也表示惊叹他叫人不能不相信。

“胡老三,”王生枝说,把眼睛对准了一个衔着旱烟管的男子,“昨天你也在南教场听过政治指导员的报告的,你说我可曾说谎。那条镇叫洪子店,在太行山那边。”

“大致还不错,”胡老三说了,“部队在镇东十五里地方,和敌人打了一昼夜。农民救国会集了五百会员,三个钟头内把全镇上能搬的都搬走了,五百会员就拿起了枪,躲在围山上等了。不过,老王,门是用砖头堵的。”

“那有什么关系,石头门说起来好听一点。只要不是木头门就行了。木头门烧得开。上次苏家峪不是给门板都烧光了。洪子店也烧去了许多。可是我老王一年来明白了一个道理:守住了大门,不用关二门。对,把我们的门板烧掉呢,我们就夜不闭户。”

“那你就少了生意了,人家以后还要你做门板吗 ”

大家笑了,同情王生枝。

王生枝在月光里走回家去的时候,倒认真地想起当真到了处处夜不闭户的时代。他常常想做一张极精致的衣橱,已经设计了多年,总可以有做成的一天了。不过他知道大家还得先摆多少次真正的石门阵,不是用口,“也得用手”。王木匠看看自己结实的突起了老茧的掌心,说不出由于哪一种情感,不由得感叹了一下:“我这双手呵!”

延安,1938年秋

(有删改)

1.下列对小说相关内容的理解,正确的一项是(3分)( )

A.用煤油箱改造水桶子,既说明王木匠手巧,也为后文故事情节发展埋下伏笔。

B.王木匠讲故事不乏新意识,他的灵感除了来自“八阵图”,还来自“一点新闻”。

C.石门阵故事取材于政治指导员的报告,“麻子”“小耳朵”等鬼子均确有其人。

D.王木匠因追求手艺完美而无法做出理想中的衣橱,他对着自己的手发出了感叹。

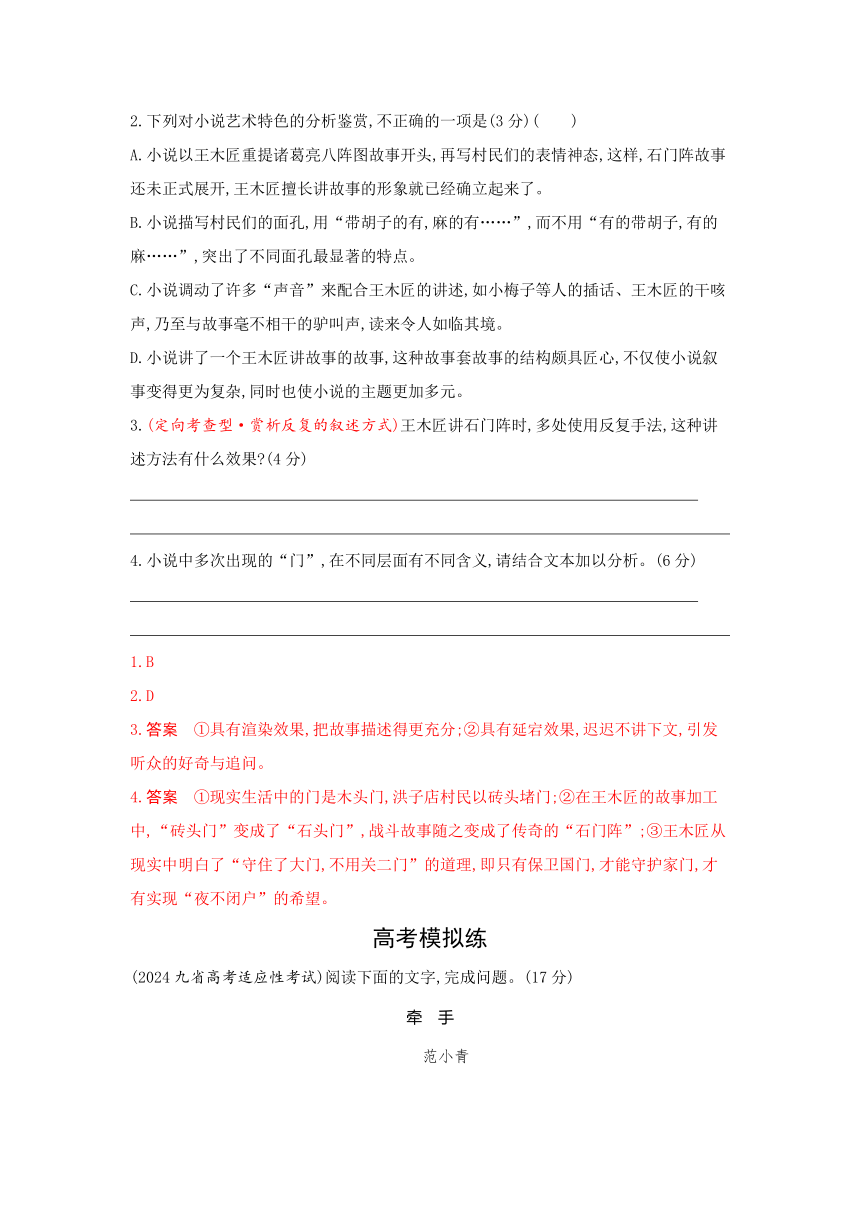

2.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.小说以王木匠重提诸葛亮八阵图故事开头,再写村民们的表情神态,这样,石门阵故事还未正式展开,王木匠擅长讲故事的形象就已经确立起来了。

B.小说描写村民们的面孔,用“带胡子的有,麻的有……”,而不用“有的带胡子,有的麻……”,突出了不同面孔最显著的特点。

C.小说调动了许多“声音”来配合王木匠的讲述,如小梅子等人的插话、王木匠的干咳声,乃至与故事毫不相干的驴叫声,读来令人如临其境。

D.小说讲了一个王木匠讲故事的故事,这种故事套故事的结构颇具匠心,不仅使小说叙事变得更为复杂,同时也使小说的主题更加多元。

3.(定向考查型·赏析反复的叙述方式)王木匠讲石门阵时,多处使用反复手法,这种讲述方法有什么效果 (4分)

4.小说中多次出现的“门”,在不同层面有不同含义,请结合文本加以分析。(6分)

1.B

2.D

3.答案 ①具有渲染效果,把故事描述得更充分;②具有延宕效果,迟迟不讲下文,引发听众的好奇与追问。

4.答案 ①现实生活中的门是木头门,洪子店村民以砖头堵门;②在王木匠的故事加工中,“砖头门”变成了“石头门”,战斗故事随之变成了传奇的“石门阵”;③王木匠从现实中明白了“守住了大门,不用关二门”的道理,即只有保卫国门,才能守护家门,才有实现“夜不闭户”的希望。

高考模拟练

(2024九省高考适应性考试)阅读下面的文字,完成问题。(17分)

牵 手

范小青

曾明的眼睛不是一下子坏了的,他先是得了一种眼病,医生就预言曾明的眼睛不行了。最后曾明真的成了一个盲人。

在黑暗的世界中生存下去,这就是曾明必须选择的路。曾明被介绍到街道办的福利工厂里工作,往一块小小的金属板上拧螺丝。上班的时候,把一台收音机开着,节目很丰富,多半是直播形式的,盲人们常常放下手里的活,给电台打热线电话,曾明很快就被吸引,觉得生活有意味得多了。

拧螺丝对曾明来说,真是小菜一碟,进厂没多久,就已经很熟练。有一天曾明起身去方便,不小心和邻近的老陶撞了一下,金属板翻到了一处,他们一起蹲下来拣金属板。才拣了几十只,曾明就再也摸不着了,便有些急,道:“我做了一百只了,怎么只有这一点点 ”

老陶随口说道:“这么凑巧哇,刚好一百。”

“我数到一百,才起身去上厕所。”

几个人笑了起来,曾明道:“你们的意思,是我瞎说 ”

没人回答曾明的问题,曾明便起身找负责人,负责人听了,也是一笑,道:“算了,又不计件,不要计较了吧。”

“凡事总有个道理。”

“扯不上,工资又不挂钩……”

曾明再没有说话。晚上回家听电台节目,曾明打了一个热线电话,把事情说了,主持人告诉他,这算是一种病态心理,解除的最好办法,就是找人倾诉。主持人告诉曾明,曾明住处不远的另一条街上,有一位在街道办事处做调解的刘主任,建议曾明找那位刘主任说说,刘主任是调解战线的先进。

曾明在某一天果真找到那地方去,人们把他引到主任的办公室时,曾明听到刘主任正在调解民事纠纷,刘主任说得在情在理,很快就把当事双方说通了,双方高兴而去。曾明听到喝水的声音,接着刘主任问他:“你是不是我们这个街道的 ”

“是,是电台的主持人叫我来的。”

“是小丁吧,他常常介绍人来我这里。”

曾明就把事情说了,说罢却有好一阵没有听到刘主任的声音,只觉得周围有一种沉静压抑的气氛,曾明还以为刘主任出去了呢,忍不住问道:“你在吗 ”

刘主任说:“我在……”停顿一下,问道:“你是盲人 ”

曾明心下有些奇怪,但并没有往深里想,只是点头道:“是的,得了一种奇怪的眼病,医不好。”

“这么说来,你失明的时间不是很长吧 ”在曾明的感觉中,刘主任的声音好像离得很远。

“半年吧。”

“你……”刘主任又停顿了一下,问道,“你失明以后,做梦吗 ”曾明愣了一下,摇了摇头。

刘主任又问一遍:“你失明以后,做梦吗 ”

“没,好像没有梦见过什么。”他不明白刘主任问他这个做什么,觉得或许是一种心理治疗。

“盲人做梦,若能看见东西,古时候称作天眼开。”

曾明想了想,说:“那恐怕说的是先天的盲人吧,像我们这样,应该是能做梦的,人若盲了,已经够痛苦,若连梦也做不起来,那就更惨,不能这么不公平吧。”

“我想也是,只是盲人不做梦,这是事实呀。”

“你怎么知道 ”

刘主任没有回答曾明的这个问题,却回到了曾明的主题上,说:“你心中的这股气,其实不是对着老陶的,你说是不是 从根本上说你对于自己的失明一直郁闷不乐,看起来你已经适应了失明以后的生活,其实你并没有适应,你还需要继续适应……”

曾明打断刘主任的话:“没有失明的人,怎么能够体验失明的人的滋味,就像你,怕是不能体谅我的心情吧。”

刘主任笑了一下,说:“也许吧……我问你一个问题,你说,在盲人中,是先天失明的更痛苦呢,还是后天失明的更痛苦 ”

曾明一时回答不出来。

刘主任说:“这个问题我总是想不明白,我总是在想……”下面的话被一阵人声打断,有人进来说道:“刘主任,又来人了。”

曾明知道刘主任有工作了,便站起来道:“刘主任,你忙,我先走了,过几日我再过来就是。”

刘主任说:“好,我领你出去。”就有一只热乎乎的手伸过来。一路过来,刘主任没有和曾明说话,曾明再一次感受到在刘主任办公室里感觉到的那种沉静压抑。

曾明继续到福利工厂上班,大家和他仍像以前一样亲切,好像谁都不记得曾经有过一丝不愉快的事情。一天夜里,曾明做了一个梦,梦见刘主任对他说:“你怎么不来了 我很想你。”醒来后,曾明的心里有些不宁。过了几天,他又到刘主任那里去,这一回曾明只让人把他引到走廊端头,他自己沿着走廊,很快摸到了刘主任的办公室,进去,刘主任说:“我已经听到了你的脚步声。”

曾明说:“你的耳朵真好。”

刘主任说:“你来得正好,今天是我的休息日,我们一起出去走走好吗 ”

“到哪里 ”

“到那地方你就知道了。”

一只热乎乎的手伸过来,曾明的手被那只手牵着,他们一起往外走,以曾明的感觉,好像到了一个类似公园的地方。

“你听到了什么 ”

“鸟叫,很多很多的鸟。”

刘主任笑了,说:“是的,他们都在这里遛鸟,今天比赛。”

曾明说:“比什么 ”

“比鸟的叫声。”

在一片叽喳的鸟鸣声中,曾明突然感觉到自己内心一片明亮,刘主任又将热乎乎的手伸过来牵住了他的手,说:“走,我们上那边看看去。”

他们牵着手走了几步,曾明听到身边有人在说话,他们说,瞧,两个盲人手牵着手在走路呢。

(有删改)

1.下列对小说相关内容的理解,正确的一项是(3分)( )

A.曾明主动给电台的主持人打热线电话,不仅是为了发发牢骚,实际上他已经意识到自己存在着严重的心理问题。

B.知道曾明是个盲人后,刘主任并没有改变自己调解纠纷时的惯常做法,这说明刘主任对人一视同仁,维护他人尊严。

C.“是先天失明的更痛苦呢,还是后天失明的更痛苦 ”这个问题的提出与引发的思考,构成了小说的基调与主题。

D.相比于盲人生活的不便,小说更侧重于描写他们精神上面临的困惑,也体现出对残疾人心理问题的理解与关注。

2.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.工人经常给电台打热线电话,写出了福利工厂相对宽松的工作环境,也为后面的故事埋下了伏笔。

B.小说通过曾明与老陶口角这个偶发事件,具体展现了“在黑暗的世界中生存下去”的现实问题,由小及大,构思自然。

C.第一次见刘主任时,曾明“觉得周围有一种沉静压抑的气氛”,这写出了盲人心理上的敏感。

D.小说语言平实、质朴、简洁,这种语言风格体现着作者对盲人世界的认识,看似平淡,实则很有韵味。

3.小说直至最后才交代刘主任是个盲人,但前文已有多处细节予以暗示,请找出相关细节。(5分)

4.(定向考查型·赏析叙述视角)小说从曾明的角度讲述故事,有怎样的艺术效果 请结合小说简要分析。(6分)

1.D

2.D

3.答案 ①刘主任说:“我在……”停顿一下,问道:“你是盲人 ”②曾明愣了一下,摇了摇头。刘主任又问一遍:“你失明以后,做梦吗 ”③“我想也是,只是盲人不做梦,这是事实呀。”④“也许吧……我问你一个问题,你说,在盲人中,是先天失明的更痛苦呢,还是后天失明的更痛苦 ”“这个问题我总是想不明白”。⑤刘主任说:“我已经听到了你的脚步声。”

4.答案 ①小说从盲人曾明的角度讲述故事,使读者更容易体会曾明的心理状态,感同身受。②让刘主任的行为和言语显得有些奇怪,引发读者的好奇和想象。③使得刘主任是盲人这一重要事实直到结尾才揭示,有出人意料的效果。

第一讲 小说

关键能力一 鉴赏小说的叙述特征

高考真题练

(2021新高考Ⅰ)阅读下面的文字,完成问题。(16分)

石门阵

卞之琳

“诸葛孔明摆下了八阵图,叫陆逊那小子,得意洋洋,跨马而来的,只见左一块石头,右一块石头,石头,石头,石头,直弄得头都昏了。他一看来势不妙,就勒转了马头,横冲直撞,焦头烂额,逃回了原路。——这《三国》里的故事,你们还记得吗 ”

说到了这里,干咳了一声,木匠王生枝抬起了眼睛,打量了一番列在他面前的许多面孔。

男人的面孔,女人的面孔,小孩子的面孔。带胡子的有,麻的有,长雀斑的有,带酒窝的有,一共十来张,在中秋前两天的月光里,有明有暗,可是全一眼不眨,只是点点头,意思要王木匠尽管讲下去得了。

王木匠手巧。譬如,现在邻近各村常用的由煤油箱改造的水桶子,确是王木匠的发明。他的手艺不止见长于他的本行。

“对,我正要给你们摆一个和八阵图差不多的石门阵。不过几句话,一点新闻,石门阵摆退鬼子兵。”

老王捡去才落到颈脖子上的一片枯枣树叶子,随即干咳了一声。

“来了。”大家一起想。

果然——

“来了!来了,一群鬼子兵!”

王木匠转过头来望望山坡下转进村子里来的白路,仿佛日本兵当真从那边来了,把听众给吓了一跳。

“他们先在远处山头上向镇上望,用望远镜,看得清清楚楚的。

“那条小街上有人吗 没有。

“那个院子里有人吗 没有。

“那堆小树丛背后有人吗 没有。

“八路军走光了。好,那个头儿,吩咐先下去五十个胆子最大的‘皇军’。

“‘开步走!’他们下来了,那五十个鬼子,骑了马。”

“这条镇不是就完了吗 ”宋长发很担心地插上了一句。

王木匠没有理他,干咳了一声,接下去:

“骑了马,得意洋洋!瞧,第一个麻子,腰板挺得多直啊。瞧,第二个是八字胡子,第三个是小耳朵。小耳朵回过头来,看后面跟来的都很威风,就把头昂得高些。

“小耳朵的心是在一家老百姓的闺阁房里。

“八字胡子的心是在一家老百姓的铁柜里。

“麻子的心是在一家老百姓的猪圈里。”

“真不是好东西!”谁的声音 李矮子 因为隔壁李矮子院里的驴忽然叫起来了,仿佛怕给日本兵抓去呢。

“说话间,不知不觉,已经走进了村子。

“麻子忽然在一家门口勒住了马。八字胡子、小耳朵和后边四十七个人都勒住了马。满街上鸦雀无声。

“麻子盯住了一家的屋门,不作声。

“小耳朵也盯住了那家的门,不作声。”

“他们看见了什么呀 奇怪。”小梅子插上来一句,仿佛代表了全场听众。

“他们看见了什么呀 奇怪——后边那四十七个‘皇军’也这样问哪,可是没有出声。他们不作一声在那边发愣,那五十个‘皇军’。

“他们看见了什么呢 奇怪。

“他们什么也没有看见,只看见门里堵满了石头——石头门。

“他们索性向前跑,沿街向左向右转了两个弯。

“一路上——

“向左看:石头门。

“向右看:石头门。

“石头门。石头门。石头门。”

“干脆说吧,别那么别扭的!”宋长发老婆着急了,也仿佛代表了全场听众。

“他们的脸都白了。听,四面山头上一片喊杀的声音!打枪的声音!八路吧 看,山头上那么多人呢,糟了!糟了!”

“好了!好了!”谁的声音 仿佛大家的声音。

“他们勒转了马头,死命踢着马肚皮,向左,向右,转了两个弯。他们就横冲直撞,连奔带蹿地逃命了。

“逃出了镇口,心里跳得像马蹄一样急呢。

“麻子还在想:我这一身肥肉不至于喂他们的麦田吧。

“八字胡子还在想:我抢来的钞票不至于被他们捡回去吧。

“小耳朵还在想:我怀里的相片不至于被他们拿去上报吧。”

“老王,你活像钻进了他们的心里了。”李矮子说,意思是两重的,表示不相信,也表示惊叹他叫人不能不相信。

“胡老三,”王生枝说,把眼睛对准了一个衔着旱烟管的男子,“昨天你也在南教场听过政治指导员的报告的,你说我可曾说谎。那条镇叫洪子店,在太行山那边。”

“大致还不错,”胡老三说了,“部队在镇东十五里地方,和敌人打了一昼夜。农民救国会集了五百会员,三个钟头内把全镇上能搬的都搬走了,五百会员就拿起了枪,躲在围山上等了。不过,老王,门是用砖头堵的。”

“那有什么关系,石头门说起来好听一点。只要不是木头门就行了。木头门烧得开。上次苏家峪不是给门板都烧光了。洪子店也烧去了许多。可是我老王一年来明白了一个道理:守住了大门,不用关二门。对,把我们的门板烧掉呢,我们就夜不闭户。”

“那你就少了生意了,人家以后还要你做门板吗 ”

大家笑了,同情王生枝。

王生枝在月光里走回家去的时候,倒认真地想起当真到了处处夜不闭户的时代。他常常想做一张极精致的衣橱,已经设计了多年,总可以有做成的一天了。不过他知道大家还得先摆多少次真正的石门阵,不是用口,“也得用手”。王木匠看看自己结实的突起了老茧的掌心,说不出由于哪一种情感,不由得感叹了一下:“我这双手呵!”

延安,1938年秋

(有删改)

1.下列对小说相关内容的理解,正确的一项是(3分)( )

A.用煤油箱改造水桶子,既说明王木匠手巧,也为后文故事情节发展埋下伏笔。

B.王木匠讲故事不乏新意识,他的灵感除了来自“八阵图”,还来自“一点新闻”。

C.石门阵故事取材于政治指导员的报告,“麻子”“小耳朵”等鬼子均确有其人。

D.王木匠因追求手艺完美而无法做出理想中的衣橱,他对着自己的手发出了感叹。

2.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.小说以王木匠重提诸葛亮八阵图故事开头,再写村民们的表情神态,这样,石门阵故事还未正式展开,王木匠擅长讲故事的形象就已经确立起来了。

B.小说描写村民们的面孔,用“带胡子的有,麻的有……”,而不用“有的带胡子,有的麻……”,突出了不同面孔最显著的特点。

C.小说调动了许多“声音”来配合王木匠的讲述,如小梅子等人的插话、王木匠的干咳声,乃至与故事毫不相干的驴叫声,读来令人如临其境。

D.小说讲了一个王木匠讲故事的故事,这种故事套故事的结构颇具匠心,不仅使小说叙事变得更为复杂,同时也使小说的主题更加多元。

3.(定向考查型·赏析反复的叙述方式)王木匠讲石门阵时,多处使用反复手法,这种讲述方法有什么效果 (4分)

4.小说中多次出现的“门”,在不同层面有不同含义,请结合文本加以分析。(6分)

1.B

2.D

3.答案 ①具有渲染效果,把故事描述得更充分;②具有延宕效果,迟迟不讲下文,引发听众的好奇与追问。

4.答案 ①现实生活中的门是木头门,洪子店村民以砖头堵门;②在王木匠的故事加工中,“砖头门”变成了“石头门”,战斗故事随之变成了传奇的“石门阵”;③王木匠从现实中明白了“守住了大门,不用关二门”的道理,即只有保卫国门,才能守护家门,才有实现“夜不闭户”的希望。

高考模拟练

(2024九省高考适应性考试)阅读下面的文字,完成问题。(17分)

牵 手

范小青

曾明的眼睛不是一下子坏了的,他先是得了一种眼病,医生就预言曾明的眼睛不行了。最后曾明真的成了一个盲人。

在黑暗的世界中生存下去,这就是曾明必须选择的路。曾明被介绍到街道办的福利工厂里工作,往一块小小的金属板上拧螺丝。上班的时候,把一台收音机开着,节目很丰富,多半是直播形式的,盲人们常常放下手里的活,给电台打热线电话,曾明很快就被吸引,觉得生活有意味得多了。

拧螺丝对曾明来说,真是小菜一碟,进厂没多久,就已经很熟练。有一天曾明起身去方便,不小心和邻近的老陶撞了一下,金属板翻到了一处,他们一起蹲下来拣金属板。才拣了几十只,曾明就再也摸不着了,便有些急,道:“我做了一百只了,怎么只有这一点点 ”

老陶随口说道:“这么凑巧哇,刚好一百。”

“我数到一百,才起身去上厕所。”

几个人笑了起来,曾明道:“你们的意思,是我瞎说 ”

没人回答曾明的问题,曾明便起身找负责人,负责人听了,也是一笑,道:“算了,又不计件,不要计较了吧。”

“凡事总有个道理。”

“扯不上,工资又不挂钩……”

曾明再没有说话。晚上回家听电台节目,曾明打了一个热线电话,把事情说了,主持人告诉他,这算是一种病态心理,解除的最好办法,就是找人倾诉。主持人告诉曾明,曾明住处不远的另一条街上,有一位在街道办事处做调解的刘主任,建议曾明找那位刘主任说说,刘主任是调解战线的先进。

曾明在某一天果真找到那地方去,人们把他引到主任的办公室时,曾明听到刘主任正在调解民事纠纷,刘主任说得在情在理,很快就把当事双方说通了,双方高兴而去。曾明听到喝水的声音,接着刘主任问他:“你是不是我们这个街道的 ”

“是,是电台的主持人叫我来的。”

“是小丁吧,他常常介绍人来我这里。”

曾明就把事情说了,说罢却有好一阵没有听到刘主任的声音,只觉得周围有一种沉静压抑的气氛,曾明还以为刘主任出去了呢,忍不住问道:“你在吗 ”

刘主任说:“我在……”停顿一下,问道:“你是盲人 ”

曾明心下有些奇怪,但并没有往深里想,只是点头道:“是的,得了一种奇怪的眼病,医不好。”

“这么说来,你失明的时间不是很长吧 ”在曾明的感觉中,刘主任的声音好像离得很远。

“半年吧。”

“你……”刘主任又停顿了一下,问道,“你失明以后,做梦吗 ”曾明愣了一下,摇了摇头。

刘主任又问一遍:“你失明以后,做梦吗 ”

“没,好像没有梦见过什么。”他不明白刘主任问他这个做什么,觉得或许是一种心理治疗。

“盲人做梦,若能看见东西,古时候称作天眼开。”

曾明想了想,说:“那恐怕说的是先天的盲人吧,像我们这样,应该是能做梦的,人若盲了,已经够痛苦,若连梦也做不起来,那就更惨,不能这么不公平吧。”

“我想也是,只是盲人不做梦,这是事实呀。”

“你怎么知道 ”

刘主任没有回答曾明的这个问题,却回到了曾明的主题上,说:“你心中的这股气,其实不是对着老陶的,你说是不是 从根本上说你对于自己的失明一直郁闷不乐,看起来你已经适应了失明以后的生活,其实你并没有适应,你还需要继续适应……”

曾明打断刘主任的话:“没有失明的人,怎么能够体验失明的人的滋味,就像你,怕是不能体谅我的心情吧。”

刘主任笑了一下,说:“也许吧……我问你一个问题,你说,在盲人中,是先天失明的更痛苦呢,还是后天失明的更痛苦 ”

曾明一时回答不出来。

刘主任说:“这个问题我总是想不明白,我总是在想……”下面的话被一阵人声打断,有人进来说道:“刘主任,又来人了。”

曾明知道刘主任有工作了,便站起来道:“刘主任,你忙,我先走了,过几日我再过来就是。”

刘主任说:“好,我领你出去。”就有一只热乎乎的手伸过来。一路过来,刘主任没有和曾明说话,曾明再一次感受到在刘主任办公室里感觉到的那种沉静压抑。

曾明继续到福利工厂上班,大家和他仍像以前一样亲切,好像谁都不记得曾经有过一丝不愉快的事情。一天夜里,曾明做了一个梦,梦见刘主任对他说:“你怎么不来了 我很想你。”醒来后,曾明的心里有些不宁。过了几天,他又到刘主任那里去,这一回曾明只让人把他引到走廊端头,他自己沿着走廊,很快摸到了刘主任的办公室,进去,刘主任说:“我已经听到了你的脚步声。”

曾明说:“你的耳朵真好。”

刘主任说:“你来得正好,今天是我的休息日,我们一起出去走走好吗 ”

“到哪里 ”

“到那地方你就知道了。”

一只热乎乎的手伸过来,曾明的手被那只手牵着,他们一起往外走,以曾明的感觉,好像到了一个类似公园的地方。

“你听到了什么 ”

“鸟叫,很多很多的鸟。”

刘主任笑了,说:“是的,他们都在这里遛鸟,今天比赛。”

曾明说:“比什么 ”

“比鸟的叫声。”

在一片叽喳的鸟鸣声中,曾明突然感觉到自己内心一片明亮,刘主任又将热乎乎的手伸过来牵住了他的手,说:“走,我们上那边看看去。”

他们牵着手走了几步,曾明听到身边有人在说话,他们说,瞧,两个盲人手牵着手在走路呢。

(有删改)

1.下列对小说相关内容的理解,正确的一项是(3分)( )

A.曾明主动给电台的主持人打热线电话,不仅是为了发发牢骚,实际上他已经意识到自己存在着严重的心理问题。

B.知道曾明是个盲人后,刘主任并没有改变自己调解纠纷时的惯常做法,这说明刘主任对人一视同仁,维护他人尊严。

C.“是先天失明的更痛苦呢,还是后天失明的更痛苦 ”这个问题的提出与引发的思考,构成了小说的基调与主题。

D.相比于盲人生活的不便,小说更侧重于描写他们精神上面临的困惑,也体现出对残疾人心理问题的理解与关注。

2.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.工人经常给电台打热线电话,写出了福利工厂相对宽松的工作环境,也为后面的故事埋下了伏笔。

B.小说通过曾明与老陶口角这个偶发事件,具体展现了“在黑暗的世界中生存下去”的现实问题,由小及大,构思自然。

C.第一次见刘主任时,曾明“觉得周围有一种沉静压抑的气氛”,这写出了盲人心理上的敏感。

D.小说语言平实、质朴、简洁,这种语言风格体现着作者对盲人世界的认识,看似平淡,实则很有韵味。

3.小说直至最后才交代刘主任是个盲人,但前文已有多处细节予以暗示,请找出相关细节。(5分)

4.(定向考查型·赏析叙述视角)小说从曾明的角度讲述故事,有怎样的艺术效果 请结合小说简要分析。(6分)

1.D

2.D

3.答案 ①刘主任说:“我在……”停顿一下,问道:“你是盲人 ”②曾明愣了一下,摇了摇头。刘主任又问一遍:“你失明以后,做梦吗 ”③“我想也是,只是盲人不做梦,这是事实呀。”④“也许吧……我问你一个问题,你说,在盲人中,是先天失明的更痛苦呢,还是后天失明的更痛苦 ”“这个问题我总是想不明白”。⑤刘主任说:“我已经听到了你的脚步声。”

4.答案 ①小说从盲人曾明的角度讲述故事,使读者更容易体会曾明的心理状态,感同身受。②让刘主任的行为和言语显得有些奇怪,引发读者的好奇和想象。③使得刘主任是盲人这一重要事实直到结尾才揭示,有出人意料的效果。

同课章节目录