专题二文学性文本阅读 1.关键能力一 分析散文的结构思路(课件)---2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题二文学性文本阅读 1.关键能力一 分析散文的结构思路(课件)---2026版语文高三一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 443.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-14 10:18:16 | ||

图片预览

文档简介

(共59张PPT)

第二讲 散文

分析散文的结构思路

关键

能力一

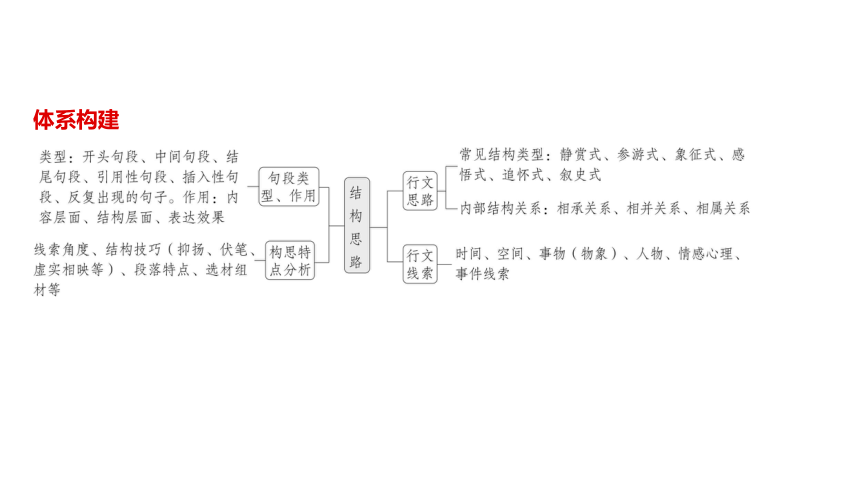

体系构建

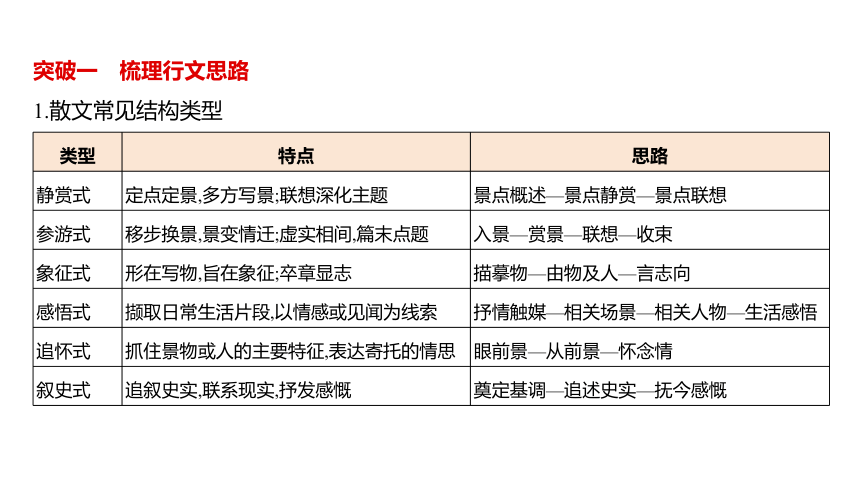

突破一 梳理行文思路

1.散文常见结构类型

类型 特点 思路

静赏式 定点定景,多方写景;联想深化主题 景点概述—景点静赏—景点联想

参游式 移步换景,景变情迁;虚实相间,篇末点题 入景—赏景—联想—收束

象征式 形在写物,旨在象征;卒章显志 描摹物—由物及人—言志向

感悟式 撷取日常生活片段,以情感或见闻为线索 抒情触媒—相关场景—相关人物—生活感悟

追怀式 抓住景物或人的主要特征,表达寄托的情思 眼前景—从前景—怀念情

叙史式 追叙史实,联系现实,抒发感慨 奠定基调—追述史实—抚今感慨

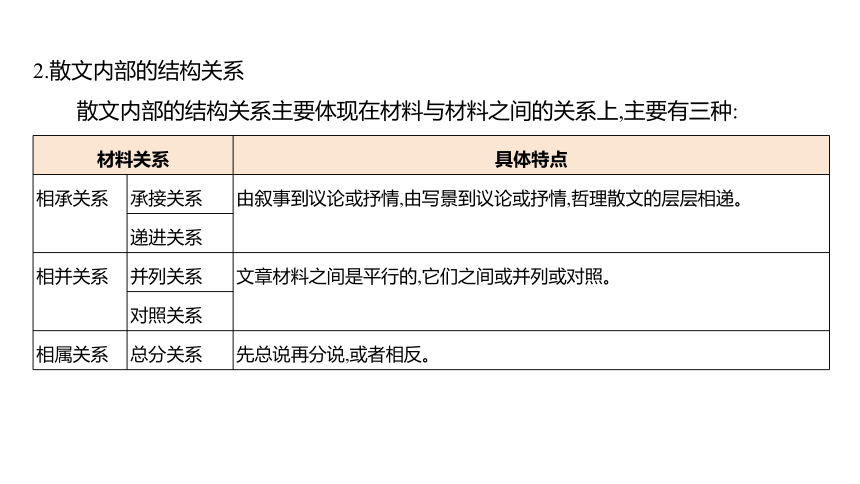

2.散文内部的结构关系

散文内部的结构关系主要体现在材料与材料之间的关系上,主要有三种:

材料关系 具体特点

相承关系 承接关系 由叙事到议论或抒情,由写景到议论或抒情,哲理散文的层层相递。

递进关系 相并关系 并列关系 文章材料之间是平行的,它们之间或并列或对照。

对照关系 相属关系 总分关系 先总说再分说,或者相反。

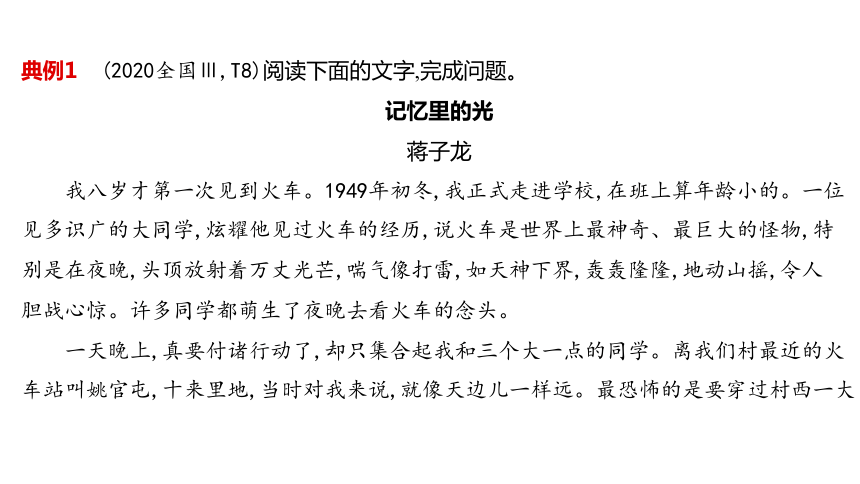

典例1 (2020全国Ⅲ,T8)阅读下面的文字,完成问题。

记忆里的光

蒋子龙

我八岁才第一次见到火车。1949年初冬,我正式走进学校,在班上算年龄小的。一位见多识广的大同学,炫耀他见过火车的经历,说火车是世界上最神奇、最巨大的怪物,特

别是在夜晚,头顶放射着万丈光芒,喘气像打雷,如天神下界,轰轰隆隆,地动山摇,令人

胆战心惊。许多同学都萌生了夜晚去看火车的念头。

一天晚上,真要付诸行动了,却只集合起我和三个大一点的同学。离我们村最近的火车站叫姚官屯,十来里地,当时对我来说,就像天边儿一样远。最恐怖的是要穿过村西一大

片浓密的森林,里面长满奇形怪状的参天大树。森林中间还有一片凶恶的坟场,曾经听

过的所有鬼故事,几乎都发生在那里面,即便大白天我一个人也不敢从里面穿过。进了

林子以后我们都不敢出声了,我怕被落下,不得不一路小跑,我跑他们也跑,越跑就越瘆

得慌,只觉得每根头发梢都竖了起来。当时天气已经很凉,跑出林子后却浑身都湿透

了。

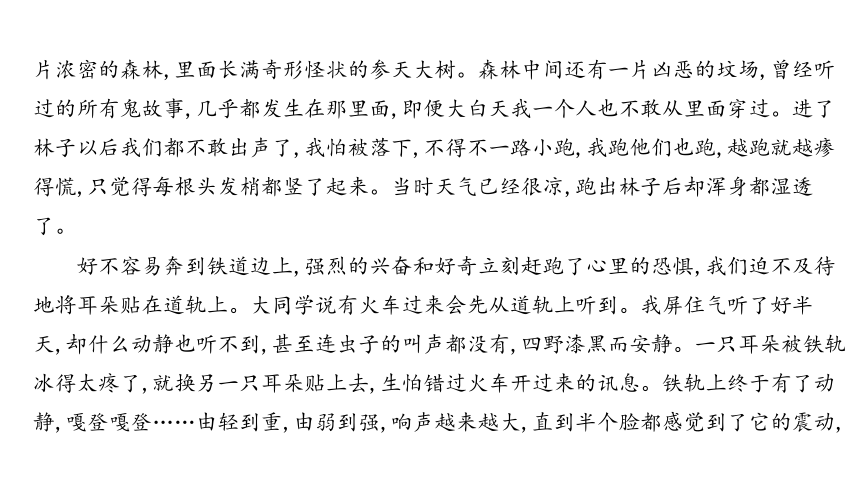

好不容易奔到铁道边上,强烈的兴奋和好奇立刻赶跑了心里的恐惧,我们迫不及待

地将耳朵贴在道轨上。大同学说有火车过来会先从道轨上听到。我屏住气听了好半

天,却什么动静也听不到,甚至连虫子的叫声都没有,四野漆黑而安静。一只耳朵被铁轨

冰得太疼了,就换另一只耳朵贴上去,生怕错过火车开过来的讯息。铁轨上终于有了动

静,嘎登嘎登……由轻到重,由弱到强,响声越来越大,直到半个脸都感觉到了它的震动,

领头的同学一声吆喝,我们都跑到路基下面去等着。

渐渐看到从远处投射过来一股强大的光束,穿透了无边无际的黑暗,向我们扫过

来。光束越来越刺眼,轰隆声也越来越震耳,从黑暗中冲出一个通亮的庞然大物,喷吐着

白汽,呼啸着逼过来。我赶紧捂紧耳朵睁大双眼,猛然间看到在火车头的上端,就像脑门

的部位,挂着一个光芒闪烁的图标:一把镰刀和一个大锤头。

领头的同学却大声说是镰刀斧头。

且不管它是锤是斧,那把镰刀让我感到亲近,特别地高兴。农村的孩子从会走路就

得学着使用镰刀,一把磨得飞快、使着顺手的好镰,那可是宝贝。火车头上还顶着镰刀

锤头的图标,让我感到很特别,仿佛这火车跟家乡、跟我有了点关联,或者预示着还会有

别的我不懂的事情将要发生……

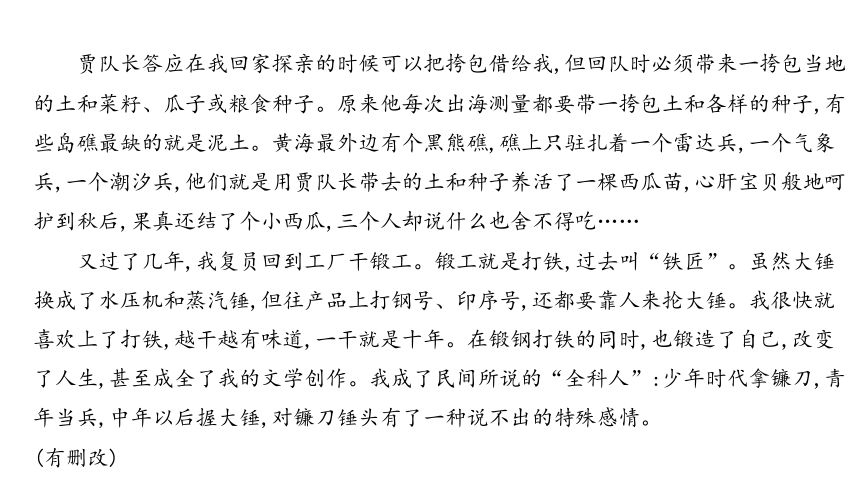

十年后,我以第一名的成绩入伍,进入海军制图学校,毕业后成为海军制图员,接受

的第一批任务就是绘制中国领海图,并由此结识了负责海洋测量的贾队长。贾队长有

个破旧的土灰色挎包,缝了又缝,补了又补,唯一醒目的是用红线绣的镰刀锤头图案。

既然已经站在了军旗下,自然也希望有一天能站在镰刀锤头下,我对这个图案有一

种特殊的亲近和敬意,于是就想用自己的新挎包跟他换。不料贾队长断然拒绝,他说这

个挎包对他有特殊的纪念意义,目前还有很重要的用途,绝不能送人。有一次他在测量

一个荒岛时遇上了大风暴,在没有淡水没有干粮的情况下硬是坚持了十三天,另外的两

个测绘兵却都牺牲了。他用绳子把自己连同图纸资料和测量仪器牢牢地捆在礁石上,

接雨水喝,抓住一切被海浪打到身边的活物充饥……后来一位老首长把这个挎包奖给

了他。

贾队长答应在我回家探亲的时候可以把挎包借给我,但回队时必须带来一挎包当地

的土和菜籽、瓜子或粮食种子。原来他每次出海测量都要带一挎包土和各样的种子,有

些岛礁最缺的就是泥土。黄海最外边有个黑熊礁,礁上只驻扎着一个雷达兵,一个气象

兵,一个潮汐兵,他们就是用贾队长带去的土和种子养活了一棵西瓜苗,心肝宝贝般地呵

护到秋后,果真还结了个小西瓜,三个人却说什么也舍不得吃……

又过了几年,我复员回到工厂干锻工。锻工就是打铁,过去叫“铁匠”。虽然大锤

换成了水压机和蒸汽锤,但往产品上打钢号、印序号,还都要靠人来抡大锤。我很快就

喜欢上了打铁,越干越有味道,一干就是十年。在锻钢打铁的同时,也锻造了自己,改变

了人生,甚至成全了我的文学创作。我成了民间所说的“全科人”:少年时代拿镰刀,青

年当兵,中年以后握大锤,对镰刀锤头有了一种说不出的特殊感情。

(有删改)

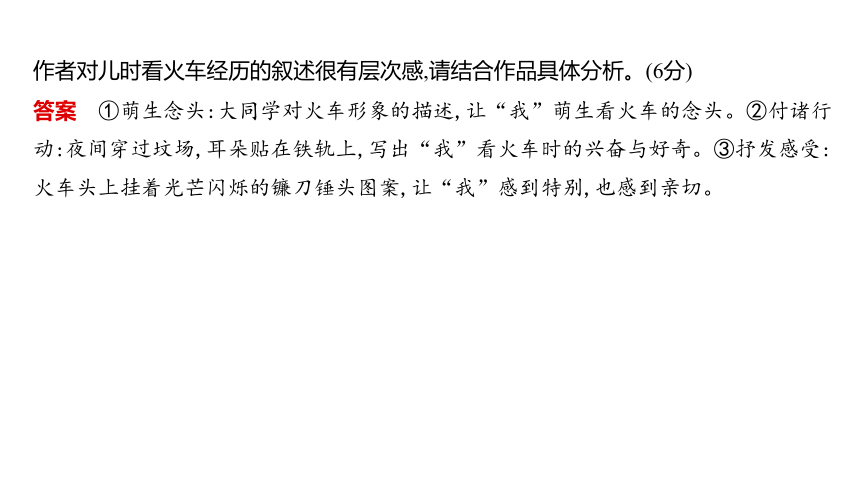

作者对儿时看火车经历的叙述很有层次感,请结合作品具体分析。(6分)

答案 ①萌生念头:大同学对火车形象的描述,让“我”萌生看火车的念头。②付诸行

动:夜间穿过坟场,耳朵贴在铁轨上,写出“我”看火车时的兴奋与好奇。③抒发感受:

火车头上挂着光芒闪烁的镰刀锤头图案,让“我”感到特别,也感到亲切。

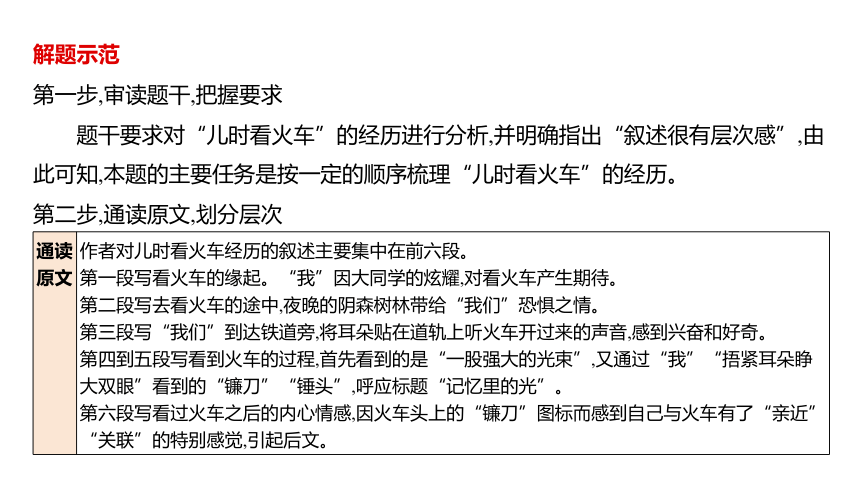

解题示范

第一步,审读题干,把握要求

题干要求对“儿时看火车”的经历进行分析,并明确指出“叙述很有层次感”,由

此可知,本题的主要任务是按一定的顺序梳理“儿时看火车”的经历。

第二步,通读原文,划分层次

通读原文 作者对儿时看火车经历的叙述主要集中在前六段。

第一段写看火车的缘起。“我”因大同学的炫耀,对看火车产生期待。

第二段写去看火车的途中,夜晚的阴森树林带给“我们”恐惧之情。

第三段写“我们”到达铁道旁,将耳朵贴在道轨上听火车开过来的声音,感到兴奋和好奇。

第四到五段写看到火车的过程,首先看到的是“一股强大的光束”,又通过“我”“捂紧耳朵睁大双眼”看到的“镰刀”“锤头”,呼应标题“记忆里的光”。

第六段写看过火车之后的内心情感,因火车头上的“镰刀”图标而感到自己与火车有了“亲近”“关联”的特别感觉,引起后文。

划分层次 ①事件层次:按时间顺序,以期待看火车、夜行看火车途中、贴近铁轨听火车声、看到火车强烈的光束与火车头上的图标的顺序,层层递进地写了看火车的经过。

②情感层次:向往—惧怕—兴奋好奇—激动震撼—特别与亲近;通过情绪的起伏,层层渲染加深,描绘出孩子第一次看火车的真实心理感受。

第三步,分层梳理,规范作答

将事件层次与情感层次整合起来,从“我”的角度,按顺序分层梳理儿时看火车的经历

和感受。

类题延读 (2021北京《心灵的呼吸》)作者写出了他对音乐的理解逐渐深入的过程,

请结合全文内容,简要分析这一过程。

答案 ①作者因偶然听到父亲吹箫,初步地感受到音乐对于生命的意义。②作者学习

吹笙时对不同乐器在音乐上的特点有了更具体的了解。③“自乐班”的演奏使作者

的理解延伸到音乐背后的社会和人生。④作者成年后领悟到现实生活中的一些声响

也具有音乐般的美感。

方法小结 梳理行文思路“三方法”

划分层次法 总结归纳每一段的段意,分析段落之间的内在联系,划分文章层次,概括层意,进而厘清文章的思路。

找线索法 先找出文章线索,再围绕线索,分步骤、分阶段地厘清事物发展的整个过程。

心理词 (情感词) 组合法 有时,题目要求梳理的是作者的思想情感的变化过程或对某一事物的认识、理解的过程,如2021年北京卷的散文题“作者写出了他对音乐的理解逐渐深入的过程,请结合全文内容,简要分析这一过程”。对于这一类题目,我们要优先从文本中直接圈画出表现作者心理活动或情感状况的词语;若无这类词语,可根据文中对人物的语言、动作、神态等的描写或者景物描写(侧面烘托人物心理)分析、概括作者的心理活动或情感状况。然后,厘清心理发展的几个阶段,再对以上圈画或者概括的词语进行归类合并。

突破二 分析线索及其作用

散文常见线索类型

类型 阐释

时间线索 时间的推移,如事情的发展、人生的经历等,如《雨的四季》。

空间线索 地点的转移,如游记散文的移步换景或定景换点等,如《荷塘月色》。

事物(物象)线索 赋予事物(物象)以丰富的内涵和情感,围绕事物(物象)行文,如《猫》。

人物线索 以人物的变化、更换或人物之间的关系发展行文,如《藤野先生》。

情感心理线索 以情感的脉络或心理状态的变化行文,如《记念刘和珍君》。

事件线索 以某个事件为中心行文,如《秋天的怀念》。

典例2 (2020新高考Ⅰ,T9)阅读下面的文字,完成问题。

建水记[注](之四)

于 坚

看哪,这原始之城,依然像它被创造出来之际,藏在一座朱红色的、宫殿般的城楼后

面。“明洪武二十年建城。砌以砖石,周围六里,高二丈七尺。为门四,东迎晖,西清远,

南阜安,北永贞。”(《建水县志》)如果在城外20世纪初建造的临安车站下车,经过太史

巷、东井、洗马塘、小桂湖……沿着迎晖路向西,来到迎晖门,穿过拱形的门洞进城,依

然有一种由外到内,从低到高,登堂入室,从蛮荒到文明的仪式感,似乎“仁者人也”是

从此刻开始。

高高在上的是朝阳、白云、鸟群、落日、明月、星宿,而不是摩天大楼。一圈高

大厚实的城墙环绕着它,在城门外看不出高低深浅。一旦进入城门,扑面而来的就是飞

檐斗拱、飞阁流丹、钩心斗角、楼台亭阁、酒旌食馆、朱门闾巷……主道两旁遍布

商店、酒肆、庙宇、旅馆……风尘仆仆者一阵松弛,终于卸载了,可以下棋玩牌了,可以

喝口老酒了,可以饮茶了,可以闲逛了,可以玩物丧志了,可以一掷千金了,可以浅斟低唱

了,可以秉烛夜游了……忽然瞥见“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花”那类女子——

建水的卖花女与江南的不尽相同,这边的女性身体上洋溢着一种积极性,结实、健康、

天真——正挑着一担子火红欲燃的石榴,笑呵呵地在青石铺成的街中央飘着呢。不免

精神为之一振,先去买几个来解渴。

街面上,步行者斜穿横过,大摇大摆,扶老携幼,走在正中间,俨然是这个城的君王。

满大街的雕梁画栋、摊贩食廊、耄耋之辈……令司机们缩头缩脑,不敢再风驰电掣。

城门不远处就是有口皆碑的临安饭店,开业都快七十年了,就像《水浒传》里描写过的

那种,铺面当街敞开,食客满堂,喝汤的喝汤,端饭的端饭,动筷子的动筷子,晃勺子的晃勺

子,干酒的干酒,嚼筋的嚼筋,吆五喝六,拈三挑四,叫人望一眼就口水暗涌,肚子不饿也忍

不住抬腿跨进去。拖个条凳坐下,来一盘烧卖!这家烧卖的做法是明代传下来的,肥油

和面,馅儿是肉皮和肉糜。大锅猛蒸,熟透后装盘,每盘十个,五角一个。再来一土杯苞

谷酒,几口灌下去,夹起一枚,蘸些建水土产的甜醋,送入口中,油糜轻溢,爽到时,会以为

自己是条梁山泊好汉。

临安饭店后面,穿过几条巷子走上十分钟,就是龙井菜市场,那郑屠、张屠、李屠、

赵屠……正在案上忙着呢。如果是七月的话,在某个胡同里走着,忽然会闻见蘑菇之香,

环顾却是老墙。墙头上挂着一窝大黄梨,哪来的蘑菇耶 走,找去,必能在某家小馆的厨

房里找到,叫作干巴菌,正亮闪闪的,在锅子中央冒油呢。这临安大街两边,巷子一条接

一条流水般淌开去。在电子地图上,这些密密麻麻的小巷是大片空白,电子地图很不耐

烦,只是标出一些大单位的地点和最宽的几条街,抹去了建水城的大量细节,给人的印

象,似乎建水城是个荒凉不毛之地。其实这个城毛细血管密集,据统计,建水城3.3平方

公里的范围内有30多条街巷,550多处已经被列为具有保护价值的文物性建筑。这是很

粗疏的统计,许多普通人家雕梁画栋的宅子、无名无姓的巷道并不在内。在巷子里面,

四合院、水井、老树、门神、香炉、杂货铺、红糖、胡椒、土纸、灶房、明堂、照

壁、石榴、苹果、桂花、兰草、绵纸窗、凉粉、米线、青头菌、炊烟、祖母、媳

妇、婴孩、善男信女、市井之徒、酒囊饭袋、闲云野鹤、翩翩少年、三姑六婆、环

肥燕瘦、虎背熊腰、花容月貌、明眸皓齿、慈眉善目、鹤发童颜……此起彼伏,鳞次

栉比。

在这个城里,有个家的人真是有福啊。他们还能够像四百年前的祖先们那样安居

乐业,不必操心左邻右舍的德行,都是世交啦。有一位绕过曲曲弯弯的小巷,提着在龙井

市场买来的水淋淋的草芽(一种建水特有的水生植物,可食,滚油翻炒数秒起锅,甜脆)、

莴笋、茄子、青椒、豆腐、毛豆、肉糜、茭瓜……一路上寻思着要怎么搭配,偶尔向

世居于此的邻居熟人搭讪,彼此请安,磨磨蹭蹭到某个装饰着斗拱飞檐门头的大门前

(两只找错了窝的燕子拍翅逃去),咯吱咯吱地推开安装着铜质狮头门环的双开核桃木

大门,抬脚跨过门槛,绕过照壁,经过几秒钟的黑暗,忽然光明大放,回到了曾祖父建造的

花香鸟语、阳光灿烂的天井。从供销社退休已经三十年的祖母正躺在一把支在天井

中央的红木躺椅上,借着一棵百年香樟树的荫庇目充瞌睡呢。

(有删改)

[注] 建水:县名,在云南省,旧称临安。

本文采用空间和时间两条线索行文,请分别加以简析。(6分)

答案 ①文章以空间的转换为行文结构,展开对建水的描写,从城外的临安车站开始,依

次写穿过城门,经过街道、市场、胡同小巷,最后进入家庭院落;②文章以时间的延续为

思想线索,将建水同时置于历史文化传承与当下日常生活中来描写,表现这座古城经久

不衰的生命活力。

解题示范

第一步,审清题干,明确要求

题干已经指出了文章的线索,“简析”包括对两条线索的解读及其作用的分析。

第二步,解读线索,分析作用

解读线索 ①文章首先从城外的临安车站开始写起,然后依次抓住“一旦进入城门”“主道两旁遍布商店、酒肆、庙宇、旅馆”“街面上,步行者斜穿横过”“临安饭店后面,穿过几条巷子走上十分钟,就是龙井菜市场”“在这个城里,有个家的人真是有福啊”等表示空间转换的句子,进行简要的梳理概括。这是文章的明线,是空间线索。②文章既写了“原始之城”,又写了今日的建水城。历史和现实交织,这是文章的暗线,是时间线索。

分析作用 文章写建水城的古和今,是将建水城同时置于历史文化传承与当下日常生活中来描写,表现这座古城经久不衰的生命活力。

第三步,分条陈述,规范作答

方法小结

1.“五法”识线索

题材猜“线” 写景散文多以游踪或某一景物为线索,状物散文多以该物或对该物的理解、情感为线索,写人散文多以人物之间的交往为线索,叙事散文多以时间顺序为线索,抒情或议论散文多以情或理(认识)为线索。

标题判“线” 有的标题即线索,如以景、物为题的散文。

时空缀“线” 文中有一些表示时空转换的词语,阅读时只要把这些词语连起来看,就能把握文章的线索。

以物求“线” 不少托物、叙事类散文,常用一个具体事物或象征事物贯穿全文,作为行文线索,以突出主旨,这个事物常作为标题或在文中反复出现。

以情导“线” 前几种方法都因有较明显的外部标志而较易于把握,而情感线索经常隐伏于内容之中。阅读时要细心分析材料之间的内在联系,厘清情感发展变化的轨迹,以此导出文章的线索。

2.“三方面”分析线索的作用

突破三 分析句段作用

六大常考句段类型及作用

类型 作用 开头 句段 内容层面 引出对象,引入话题;交代背景;渲染气氛;奠定基调;开篇点题。

结构层面 总领全文;设置悬念;做铺垫;先抑(扬)后扬(抑);照应题目。

表达效果 激发兴趣,引人入胜。

中间 句段 内容层面 扩展思路,丰富内容(由写景转向抒情、由叙述转向议论、由正面转向反面等)。

结构层面 承上启下;前后呼应;照应开头;照应结尾;为下文做铺垫,引出下文。

表达效果 过渡自然,顺理成章。

结尾 句段 内容层面 点明中心,揭示主旨;强化作者情感,深化或升华主旨。

结构层面 呼应标题;首尾呼应;卒章显志,总结全文。

表达效果 浑然一体,脉络贯通;引发读者思考。

引用 性句 段 传说 故事 ①增强文章的传奇性、风物的神秘性;②丰富文章内容;③引起读者兴趣;④含蓄地引出、表明……观点。 史实 ①反思历史,以古证今或借古讽今,具有例证的作用;②增强文章历史的纵深感和文化气息。 诗句 ①增强文章的诗情画意,使文章具有意境美;②丰富文章内容;③引起读者兴趣;④含蓄地引出、表明……观点。 插入 性句段 内容层面 突出主体;丰富内容;凸显主旨;强化情感。

结构层面 承上启下;呼应前文;前后照应;拓展延伸;宕开一笔;形成波澜。

表达效果 增加趣味;生动形象。

反复出现 的句子 内容层面 突出内容(主旨);强化感情。

结构层面 交代线索;前后呼应。

表达效果 强化突出;一唱三叹。

回扣教材1

1.《故都的秋》中,作者在描绘了五幅秋色图之后有一大段议论(倒数第三段),这段议

论有何作用

答案 ①内容上,丰富文章的文化内涵。作者把对故都之秋的独特感悟与中外名人诗

文相沟通,联通了历史人文,把对秋景的感悟上升到整个人类文化的层面去认识、去理

解,增添了本文的“厚重”感,也显示出作者深厚的人文素养和对秋文化的珍爱。②结

构上,承上启下。本段议论处在文章后半部分,在描写的基础上由形到神进行深化,此为

承上。同时,本段议论又为后面的抒情做了铺垫,此为启下。

2.朱自清《荷塘月色》第七段,作者追忆的六朝时的采莲场景有何作用

答案 ①六朝采莲的场景热闹美丽,富有生命活力。作者借助这些描写,表达了对自由

无忧的生活的向往。②这种追忆也与现实生活的苦闷形成鲜明的对比,突出了作者的

失落与孤寂。

典例3 (2020新高考Ⅰ,T8)本文记建水城时,在饮食描写上花费了大量笔墨,对此你如

何理解 (4分)[文本见第二讲关键能力一突破二典例2《建水记(之四)》]

答案 ①写饮食,就是写建水城独具特色的地方风物及其历史传承;②写饮食,就是写人

的日常生活和城的烟火气息,这是文章所要表现的建水古城的城市品格。

解题示范

第一步,审题干,明方向

本题实际是要分析文中饮食描写的相关内容对于表现建水城的特点有何作用,答题时

应主要从内容的角度来思考。

第二步,读原文,析作用

原文有关饮食描写的内容 内容方面的作用

写建水城内临安饭店中食客满堂的场面,“铺面当

街敞开,食客满堂,喝汤的喝汤,端饭的端饭,动筷子

的动筷子,晃勺子的晃勺子,干酒的干酒,嚼筋的嚼

筋,吆五喝六,拈三挑四”。 这些描写较为集中地介绍了建水城独具特色的地

方风物。

原文有关饮食描写的内容 内容方面的作用

写烧卖的做法,“肥油和面,馅儿是肉皮和肉糜。

大锅猛蒸”,并且说“这家烧卖的做法是明代传下

来的”。 表现了建水城的历史传承。

写胡同中蘑菇的香气和小巷里的人提着买来的东

西行走,并对所买的东西进行了铺陈。 表现的是建水人的日常生活和建水城的烟火气息,

这也是文章所要表现的建水古城的城市品格。

第三步,简概括,分点答

类题延读 (2018天津《虹关何处落徽墨》)文章在记叙寻墨的同时,为什么还用大量

笔墨描绘虹关古村

答案 ①虹关具有优美的自然风光和丰厚的文化底蕴。②虹关是徽墨的产地,徽墨也

成就了虹关。③虹关引发了作者的乡愁。④增添了寻墨历程的情趣,丰富了主题。(答

对3点即可)

典例4 (2022北京,T18)阅读下面作品,完成问题。

这城市已融入我的生命

初到北京,我对这座城市非常生疏。那时内城和外城的城楼和城墙都还完好,有轨电车就在几座城门之间穿行。电车的铃声悦耳而浑厚,从西直门高高的城门洞里穿越而过,

一路响过西内大街,响过西四和西单——那时牌楼已没有了,只留下这永恒的名字供人

凭吊——直抵天桥。城楼高耸,白云蓝天,北方萧瑟的秋风,凝重而庄严。电车进了城,

两旁一例灰色的胡同,胡同里一例苍劲的古槐。一切都说明这城市的悠久。

这城市让我这个生长在温暖而潮湿的东南海滨的人感到了一种神秘。我知道它

的历史,我只能遥遥地怀着几分敬意望着它,那时的北京对我来说的确是生疏的。我觉

得它离我很远,不仅是离我南国的家乡的距离很远,也不仅是它作为辽金以来的故都与

我此际所处的时空相隔绵邈,还有一种心灵和情感的阻隔:那是灵动而飘逸的南方与古

朴浑重的北方之间存在着的巨大的反差所造成的心理阻隔。那时的北京,对我来说是

遥远的。

我对北京从初来乍到的“生分”,到如今的亲切的认同,用了将近半个世纪的时

光。北京接受了我,我也接受了北京。这包括它的语言、它的气候、它的居住、它的

饮食、它的情调,都和我的生命密不可分。

以饮食为例,在北京住久了,在国内外也跑了不少地方,比来比去,北京的烤鸭和北

京的涮羊肉还是最好,不谦虚地说,也还是天下第一。烤鸭的外焦里嫩,裹着吃的那蒸饼

和甜面酱都是很有讲究的——我常感外地做的烤鸭总不对味。至于涮羊肉,羊肉的质

量,那薄得纸般透明的羊肉片,还有它的作料,芝麻酱、韭菜花,普天下找不到那种地道

的感觉,真的是,一出北京城,味道就变了。

老北京有很多食品是我所怀念的。最怀念天桥街边的卤煮火烧。记得是五十年代

吧,去天桥看戏,在街边摊上吃卤煮火烧。昏黄的油灯、冒油的墩板、冒着热气的大海

碗,使北京严寒的冬夜也变得充满了人间的温情。那气氛、那情调,现在是消失得无影

无踪了。让人怀念的当然不只卤煮火烧这一端,还有北京的打卤面、羊杂碎汤,还有三分

钱一只的大火烧。这些让人怀想的北京土产,是最本色、最民的廉价食品,现在

都找不到了。现今即使在郑重标出“老北京”的哪家食肆里发现它们的痕迹,那多半

也是“搽了雪花膏”的,它们早已失去了那种粗放的、不加修饰的平民本色和传统韵

味了。

在我的家乡,秀丽的闽江流过我的城市。那江水滋润着两岸的沃野,亚热带的花卉开得

茂盛。福建是花乡,又是茶乡,茉莉花、白玉兰花,还有珠兰和含笑,这些都是熏花茶的

原料。花多了,就缀满了妇女们的发间和衣襟。记得当年,母亲的发髻最美丽。那时母

亲年轻,她每天都要用很多的时间梳理她的头发。梳毕上了头油,她总要用当日买到的

新鲜茉莉花串成一个花环,围在她的发髻上。姐姐也是,她不梳发髻,那些花就缀上了她

的旗袍的衣襟。这就是南方,南方有它的情调。而北方就不同了,北京带卷舌的儿化音,

胡同里悠长的吆喝声,风铃叮当的宫殿下面夏日慵懒的亭午,还有在凛冽的冰雪和漫天

的风沙中挺立的松槐和白杨。南方的秀丽和北方的豪放,南方的温情和北方的坚定,南

方的委婉和北方的强悍,其间存在着许多难以调和的差异,需要用极大的毅力和恒久的

耐心去适应。幸运的是,我适应了并爱上了北京。

北京是一本读不尽的书。我用将近半个世纪的时光阅读它,也只是一种似是还非的懵

懂。我生得晚,来不及赶上在北大红楼的教室里找一张书桌,也没能赶上用稚弱的声音

参加民主广场上的呐喊。但我认定我是属于它的。百年前,巴黎和会所引发的抗议掀

开了中国历史崭新的一页。那一场为维护民族尊严而展开的抗议运动,最终触及了对

于文学乃至文化的变革,从而为中国在新世纪的再生写下了壮丽的篇章。这一切气贯

长虹的思考和行动,就是生发在我如今处身其中的这座城市的。由此上溯,十九世纪末

叶,也是在这座城市里,有了一次要求变革而爆发的维新运动。那是中国近代史上的一

次惨痛的流血事件,康梁出走,六君子弃市,这一切,我都未曾亲历,却都是我幼小心灵上

的一抹壮烈和绮丽。

后来,我从东南海滨风尘仆仆地赶来,在北大燕园的一角找到一片土,我把细小的根

须伸向那片土,我吸取它的养分。我不能选择母亲,我却能选择我的精神家园。在半个世纪

不长也不短的时间里,我朝夕呼吸着这座城市的气息。北海波光摇曳的湖面,留下了我

的影子;东华门那条覆盖着丁香的御河边的林荫道,留下了我的足迹;居庸关险峻的隘

口,天坛美轮美奂的穹顶下,都是我曾经流连的地方。北京以它的博大,以它的沉厚,以

它的开阔,以它的悠远铸造了我,不,是再造了我!它在我多汁液的南方的性格中渗进了

一份粗放、一份激烈、一份坚定。我曾说过,我只是一粒蒲公英的种子,我从遥远的东

南海滨被命运的小女孩吹到了这干涸而寒冷的北方。这里濒临沙漠,然而,这里是无尽

的原野,这里给了我一片土,给了我柔韧的枝条和伸往地层深处的长长的根须。

(取材于谢冕的同名散文)

作者在文章第六段中叙写了家乡的生活,请简要分析这部分内容在全文中的作用。(6

分)

答案 ①这段文字生动而充满温情,也提示了作者“多汁液的南方的性格”的来源。

②呈现了南方不同于北方的特点,与前文“心灵和情感的阻隔”形成了呼应。③这段

文字侧重写风物情调,上接饮食生活,下通历史底蕴,是全文由浅入深、由表及里的文脉

的中段。④很好地烘托了“融入”和“再造”这一主题。

解题示范

文章主要写的是作者在北京的成长和发展,表现了对所居住城市的热爱和深情,第六段

中所叙写的家乡的生活,属于插入性语段,答题时,重在思考这部分内容与上下文关于北

京的叙写的关系,以及其与文章主旨的关系。

思考角度 分析

思想内容 ①人物形象方面:第六段对江水和花的叙写,体现了南方的“情调”“温情”,提示了作者“多汁液的南方的性格”的来源。

②主题方面:第六段叙写家乡生活的内容着重表现南方不同于北方的特点,这为后文写“我适应了并爱上了北京”这样一种“融入”,以及最后提升总结的“再造了我”做好了铺垫和烘托,故第六段很好地烘托了“融入”和“再造”这一主题。

结构思路 第六段既写了南方的委婉、秀丽,又写了北方的强悍、豪放,突出两者有许多难以调和的差异,需要耐心适应,在结构上又与第二段的“心灵和情感的阻隔”呼应。从行文来说,第六段承接前文对北京饮食生活的描写,开启下文对北京历史的回顾,是内容上由浅入深、由表及里的过渡,使得文脉相承,一贯而下。

类题延读 (2021天津《送一位远征的友人——给到×北工作的L》)文章在开头直接

引用友人来信有何作用

答案 ①直接交代朋友二次北征、投身抗战的事情,突出朋友为国出力的毅然决然和

必死的决心。②设置悬念,引起下文的叙述和回忆;奠定文章感情基调,为倾诉友情和抒

发报国情怀做铺垫。

方法小结 分析句段作用“四角度”

角度 思考方向

思想内容 该句段写了什么内容,该内容在刻画人物、表达情感、奠定基调等方面有何作用,该内容是否有揭示(突出/深化)主旨等作用。

结构思路 如果是段落,则主要是结合其在文中的位置(开头、中间、结尾)分析其与上下文的关系;如果是句子,则要看它在段落中的位置。

表达特点 若所要分析的句段在表达上运用了一定的技巧,如句式上的整散、长短,修辞上的比喻、拟人,表现手法上的对比、反衬等,则要考虑其表达效果。如果是插入引文,特别是诗句、历史典故等,则有丰富文本内容以及增加权威性、文学性、历史性、文化性等效果。

读者感受 结合句段的表达效果和内容,思考其对读者的作用,如加深印象、激发情感、引发共鸣、发人深思、引人想象等。

突破四 赏析构思特点

构思特点就是谋篇布局的特点,包括文章的结构安排和材料组织上的特色,涉及文

章的方方面面,前面所讲的“梳理行文思路”“分析线索及其作用”仅仅是赏析构思

特点中的两个思考角度。

回扣教材2

《为了忘却的记念》是鲁迅为柔石等五位革命青年作家写的纪念文章,人物多,材料杂,

但作者却收放自如,使得文章结构严谨,思路清晰。请简述作者是如何组织材料的。

答案 ①思路上,作者对烈士的记叙主要以自己的悲愤感情为线索串联有关材料。②

材料安排上,详略得当、主次有序。如详写白莽与柔石二人,又用简笔勾勒冯铿,对李伟

森和胡也频两位烈士则略略提及,这是从人物与作者关系的密切程度着笔的,符合记叙

对材料的取舍要求。③材料组织上,作者又采用由此及彼的方式组织材料。比如由

《白莽印象记》引出与白莽的交往,由与白莽的交往自然引出柔石,又由对柔石的刻画

简单叙及冯铿,再由五人的遇难提及李伟森、胡也频二人。④表达方式上,记叙、议

论、抒情完美结合。本文以记叙为主,记叙的目的在于让读者了解五位烈士的为人以

及被反动派杀害的事实,并从中吸取教训,认清反动派的本质。因此,时时穿插着议论。

同时,在记叙和议论中,又处处凝集着作者强烈深沉的悼念之情,这使文章的纪念性更

强,更能打动人心。

典例5 (2018上海,T10)阅读下文,完成问题。

错位之思

凸 凹

①记忆里,母亲有一双美丽的手,纤长、白皙,但却不善女红。纳鞋底时,常把针尖

扎到自己的手上,布面上就血迹斑斑。但她依然要勤勉地纳,因为有三个顽皮小儿等鞋

穿,她要怜惜他们的脚。待手艺渐渐娴熟起来,她的手也渐渐地变了形,手指短粗、弯曲,即便是抚在平展的几案上,也放不平。

②她自己都笑,自嘲道:“这是人手吗 ”

③然而,现在的她,都到了七老八十的年纪,一双丑陋的手却异常灵巧,不仅把鞋垫

纳得精美,让人不忍心穿,还能剪出线条繁复、构图精细的窗花,让人不忍心往窗上贴。

④母亲也曾有袅娜的身姿,即便是在硬冷的石头村路上,也走得柔软温暖。乡下人

管这种身姿叫“风摆柳”。然而这个柔美浪漫的身姿也要负重——上山背粪肥,下山

背苞米和谷黍。渐渐地把腰背驼了,把腿背撇了,到了现在,即便是走在平阔的街道上,

也蹒跚而瘸,步态老丑,令人惋惜。

⑤她自己打趣道:“怜惜步子,就怜惜不了肚子,身子重了,日子才过得轻松,老天对

人是公平的。”

⑥现在的她,虽身姿老丑,却不管不顾地在街上行走,好像回到了年轻的时光。她到

建筑工地捡砖头瓦块、破铜烂铁,到商店饭馆门前捡塑料袋、包装盒、易拉罐和啤酒

瓶子,跟收破烂的小贩计较斤两时,眼睛发亮,乐在其中。

⑦儿女们碍于虚荣,纷纷劝阻说,您腿脚已不灵便了,应该在家里养着,现在满世界

捡,外人见了,会怀疑我们的。母亲说,就是腿脚不灵便了,才需要动,不像年轻那会儿,为

了过好日子,不动不行,现在是为了心里盈满,乐意动。她动一动就满心欢喜,不动反而

不自在。

⑧从母亲身上,我似乎懂得了,所谓岁月,就是无论如何都要过的日子,其中的行止,

都是被迫的动作,人不能左右,生活的状态就常常出现错位。随着阅历的增长,心灵深处

便多了生命的沧桑之感,面对生活的种种错位,不再诧异、惊恐,更不再哀叹、抱怨,而

是以豁然的心境泰然处之,如此,人便自在了。从被动的顺应,到主动的顺生,最后进入

乐生之地。母亲在拾荒中的乐此不疲,或许就有个中意味。

⑨虽然她浑然不知,但我知。

⑩儿时的我,矮小而瘦,却莫名其妙地觉得强。母亲到山顶的堰田去点种,我也执意

跟着去:“有我在,你会省不少力气。”

堰田很窄,正容我与母亲并排点种。起初还与母亲保持相同的节奏,愈到后来愈

跟不上母亲的步调了,便被母亲远远地甩在身后。母亲回过头来,看着她气喘吁吁的儿

子,怜爱地微笑着。但在我眼里,她的笑疑似嘲弄,我便愤怒地追赶。到中午,我感到极

度疲乏,好像被抽去了筋骨。母亲将干粮摊在地头,我却没有一点胃口。这时我看到一

只蚂蚁爬进地隙里,就呵呵地笑;看到一只小虫在树梢上蠕动,也呵呵地笑。神经有一种

莫名的兴奋。

“你是累脱了神经了。”她说。

待我把下巴笑酸了,眼皮也重得再也睁不开了,我极想睡上一觉。

“你就在干草上仰一会儿吧,但千万别睡着了,四月的风还硬哩。”母亲说。

母母亲独自点种去了,我依旧在干草上仰着。不让睡,我就望着天空。山顶上的天

空没有树的遮蔽,显得特别空阔。空阔之上,也没有一丝云,就蓝得无边无际。一只苍鹰

在上边翱翔,虽然不断振翅,却看不出在飞,好像一直就停在那里。

再再回看母亲——不老的山谷,一片空茫;荷镐而立的一介农妇,相映之下,渺小如

蚁,几近虚无。

现现在的我,不仅身形伟岸,气壮如牛,而且还得到了许多额外的声名,在外人看来,是有力量、有分量的人了,足可以傲然挺立,纵横左右。但那空阔的天空、苍茫的大地

上的生命暗示却从未离我远去。苍鹰之小、人力之微,是无声的天启,让人懂得敬畏,懂

得内敛。

全文围绕“错位”进行构思,新颖独特,请结合内容加以赏析。(4分)

答案 作品将某些生活现象归结为“错位”,选材、组材都围绕“错位”来展开。先

以母亲手与身姿的“错位”,写出母亲面对“错位”时的心态,进而引出作者对母亲为

什么拥有顺生乐生这种态度所做的思考,并以“我”经历的“错位”加以呈现。这种

构思,新颖独特。

解析 “错位”指向文本内容,因此,要回归文本,概括“错位”的内容。“错位”主要

与母亲有关,并引出了“我”对“错位”的思考,以及“我”所经历的“错位”。“构

思”如何新颖独特 可以从作者选材和组材的特点,以及由此带来的表达效果等角度切

入。

类题延读 (2018浙江《汴京的星河》)从结构上分析作品为什么先写街、再写人、后

写灯。

答案 ①先写街的繁荣做铺垫,引出人潮汹涌。②再写游人众多,为后面观灯受阻埋下

伏笔。③最后写观灯盛况,把作品推向高潮并点题。④层层铺垫,层层推进。

方法小结 赏析构思特点“三注意”

1.善抓关系

把握局部与整体的关系 概括各部分写了什么内容,分析其对组织材料、抒发情感、表现主旨等有哪些作用。

注意上下文的关系 如上文与下文存在主次、实虚、正反、总分、抑扬、点面的关系。

2.多角度分析

线索角度 说出线索是什么,是明是暗、是单是双等。

结构技巧 如善用抑扬、巧设伏笔、虚实相映等。散文阅读的关键点不在于记叙、描写的客体(实体),而在于记叙、描写中所体现的作者(主体)的思想感情(虚体)。其文体思维一般是先实写后虚写。

段落特点 分析开头段是开门见山还是由虚入笔、逆向起笔,中间段有无衬托对比、虚实相映,结尾段是总结全文、卒章显志还是以景作结,等等。

选材组材 (1)选材方面

思考材料有何独特性以及选材的不同角度及作用。如以小见大,选取日常生活小事或选择普通个体;穿插其他材料,以及引用古诗文或神话传说等;选材具有时代性、真实性和典型性等。

(2)组材方面

①材料顺序的角度:按什么顺序写作,或时间,或空间,或情感、认识的变化过程,或用倒叙、插叙、补叙等方式。

②材料详略的角度:详略得当,主要内容详写,浓墨重彩地渲染;次要内容略写,一笔带过。

③整体结构方面:看是否用总分或分总或并列等结构方式组织材料。

文章自身 鲜明的结 构特点 如采用画面组合式、大量穿插旁逸式材料、现实与回忆交织等。

3.分析效果

(1)结构方面。如形散神聚、结构谨严、曲折有致、大开大合、新颖别致等。

(2)内容方面。一是在表现景、物、人、事上的作用,如更形象,更深入,更有表现力;二

是在表达主旨上的作用,如凸显主旨,揭示或深化主旨,丰富主旨意蕴,等等。

(3)读者感受方面。如吸引读者,增强感染力;引起读者共鸣或引发读者的思考;等等。

第二讲 散文

分析散文的结构思路

关键

能力一

体系构建

突破一 梳理行文思路

1.散文常见结构类型

类型 特点 思路

静赏式 定点定景,多方写景;联想深化主题 景点概述—景点静赏—景点联想

参游式 移步换景,景变情迁;虚实相间,篇末点题 入景—赏景—联想—收束

象征式 形在写物,旨在象征;卒章显志 描摹物—由物及人—言志向

感悟式 撷取日常生活片段,以情感或见闻为线索 抒情触媒—相关场景—相关人物—生活感悟

追怀式 抓住景物或人的主要特征,表达寄托的情思 眼前景—从前景—怀念情

叙史式 追叙史实,联系现实,抒发感慨 奠定基调—追述史实—抚今感慨

2.散文内部的结构关系

散文内部的结构关系主要体现在材料与材料之间的关系上,主要有三种:

材料关系 具体特点

相承关系 承接关系 由叙事到议论或抒情,由写景到议论或抒情,哲理散文的层层相递。

递进关系 相并关系 并列关系 文章材料之间是平行的,它们之间或并列或对照。

对照关系 相属关系 总分关系 先总说再分说,或者相反。

典例1 (2020全国Ⅲ,T8)阅读下面的文字,完成问题。

记忆里的光

蒋子龙

我八岁才第一次见到火车。1949年初冬,我正式走进学校,在班上算年龄小的。一位见多识广的大同学,炫耀他见过火车的经历,说火车是世界上最神奇、最巨大的怪物,特

别是在夜晚,头顶放射着万丈光芒,喘气像打雷,如天神下界,轰轰隆隆,地动山摇,令人

胆战心惊。许多同学都萌生了夜晚去看火车的念头。

一天晚上,真要付诸行动了,却只集合起我和三个大一点的同学。离我们村最近的火车站叫姚官屯,十来里地,当时对我来说,就像天边儿一样远。最恐怖的是要穿过村西一大

片浓密的森林,里面长满奇形怪状的参天大树。森林中间还有一片凶恶的坟场,曾经听

过的所有鬼故事,几乎都发生在那里面,即便大白天我一个人也不敢从里面穿过。进了

林子以后我们都不敢出声了,我怕被落下,不得不一路小跑,我跑他们也跑,越跑就越瘆

得慌,只觉得每根头发梢都竖了起来。当时天气已经很凉,跑出林子后却浑身都湿透

了。

好不容易奔到铁道边上,强烈的兴奋和好奇立刻赶跑了心里的恐惧,我们迫不及待

地将耳朵贴在道轨上。大同学说有火车过来会先从道轨上听到。我屏住气听了好半

天,却什么动静也听不到,甚至连虫子的叫声都没有,四野漆黑而安静。一只耳朵被铁轨

冰得太疼了,就换另一只耳朵贴上去,生怕错过火车开过来的讯息。铁轨上终于有了动

静,嘎登嘎登……由轻到重,由弱到强,响声越来越大,直到半个脸都感觉到了它的震动,

领头的同学一声吆喝,我们都跑到路基下面去等着。

渐渐看到从远处投射过来一股强大的光束,穿透了无边无际的黑暗,向我们扫过

来。光束越来越刺眼,轰隆声也越来越震耳,从黑暗中冲出一个通亮的庞然大物,喷吐着

白汽,呼啸着逼过来。我赶紧捂紧耳朵睁大双眼,猛然间看到在火车头的上端,就像脑门

的部位,挂着一个光芒闪烁的图标:一把镰刀和一个大锤头。

领头的同学却大声说是镰刀斧头。

且不管它是锤是斧,那把镰刀让我感到亲近,特别地高兴。农村的孩子从会走路就

得学着使用镰刀,一把磨得飞快、使着顺手的好镰,那可是宝贝。火车头上还顶着镰刀

锤头的图标,让我感到很特别,仿佛这火车跟家乡、跟我有了点关联,或者预示着还会有

别的我不懂的事情将要发生……

十年后,我以第一名的成绩入伍,进入海军制图学校,毕业后成为海军制图员,接受

的第一批任务就是绘制中国领海图,并由此结识了负责海洋测量的贾队长。贾队长有

个破旧的土灰色挎包,缝了又缝,补了又补,唯一醒目的是用红线绣的镰刀锤头图案。

既然已经站在了军旗下,自然也希望有一天能站在镰刀锤头下,我对这个图案有一

种特殊的亲近和敬意,于是就想用自己的新挎包跟他换。不料贾队长断然拒绝,他说这

个挎包对他有特殊的纪念意义,目前还有很重要的用途,绝不能送人。有一次他在测量

一个荒岛时遇上了大风暴,在没有淡水没有干粮的情况下硬是坚持了十三天,另外的两

个测绘兵却都牺牲了。他用绳子把自己连同图纸资料和测量仪器牢牢地捆在礁石上,

接雨水喝,抓住一切被海浪打到身边的活物充饥……后来一位老首长把这个挎包奖给

了他。

贾队长答应在我回家探亲的时候可以把挎包借给我,但回队时必须带来一挎包当地

的土和菜籽、瓜子或粮食种子。原来他每次出海测量都要带一挎包土和各样的种子,有

些岛礁最缺的就是泥土。黄海最外边有个黑熊礁,礁上只驻扎着一个雷达兵,一个气象

兵,一个潮汐兵,他们就是用贾队长带去的土和种子养活了一棵西瓜苗,心肝宝贝般地呵

护到秋后,果真还结了个小西瓜,三个人却说什么也舍不得吃……

又过了几年,我复员回到工厂干锻工。锻工就是打铁,过去叫“铁匠”。虽然大锤

换成了水压机和蒸汽锤,但往产品上打钢号、印序号,还都要靠人来抡大锤。我很快就

喜欢上了打铁,越干越有味道,一干就是十年。在锻钢打铁的同时,也锻造了自己,改变

了人生,甚至成全了我的文学创作。我成了民间所说的“全科人”:少年时代拿镰刀,青

年当兵,中年以后握大锤,对镰刀锤头有了一种说不出的特殊感情。

(有删改)

作者对儿时看火车经历的叙述很有层次感,请结合作品具体分析。(6分)

答案 ①萌生念头:大同学对火车形象的描述,让“我”萌生看火车的念头。②付诸行

动:夜间穿过坟场,耳朵贴在铁轨上,写出“我”看火车时的兴奋与好奇。③抒发感受:

火车头上挂着光芒闪烁的镰刀锤头图案,让“我”感到特别,也感到亲切。

解题示范

第一步,审读题干,把握要求

题干要求对“儿时看火车”的经历进行分析,并明确指出“叙述很有层次感”,由

此可知,本题的主要任务是按一定的顺序梳理“儿时看火车”的经历。

第二步,通读原文,划分层次

通读原文 作者对儿时看火车经历的叙述主要集中在前六段。

第一段写看火车的缘起。“我”因大同学的炫耀,对看火车产生期待。

第二段写去看火车的途中,夜晚的阴森树林带给“我们”恐惧之情。

第三段写“我们”到达铁道旁,将耳朵贴在道轨上听火车开过来的声音,感到兴奋和好奇。

第四到五段写看到火车的过程,首先看到的是“一股强大的光束”,又通过“我”“捂紧耳朵睁大双眼”看到的“镰刀”“锤头”,呼应标题“记忆里的光”。

第六段写看过火车之后的内心情感,因火车头上的“镰刀”图标而感到自己与火车有了“亲近”“关联”的特别感觉,引起后文。

划分层次 ①事件层次:按时间顺序,以期待看火车、夜行看火车途中、贴近铁轨听火车声、看到火车强烈的光束与火车头上的图标的顺序,层层递进地写了看火车的经过。

②情感层次:向往—惧怕—兴奋好奇—激动震撼—特别与亲近;通过情绪的起伏,层层渲染加深,描绘出孩子第一次看火车的真实心理感受。

第三步,分层梳理,规范作答

将事件层次与情感层次整合起来,从“我”的角度,按顺序分层梳理儿时看火车的经历

和感受。

类题延读 (2021北京《心灵的呼吸》)作者写出了他对音乐的理解逐渐深入的过程,

请结合全文内容,简要分析这一过程。

答案 ①作者因偶然听到父亲吹箫,初步地感受到音乐对于生命的意义。②作者学习

吹笙时对不同乐器在音乐上的特点有了更具体的了解。③“自乐班”的演奏使作者

的理解延伸到音乐背后的社会和人生。④作者成年后领悟到现实生活中的一些声响

也具有音乐般的美感。

方法小结 梳理行文思路“三方法”

划分层次法 总结归纳每一段的段意,分析段落之间的内在联系,划分文章层次,概括层意,进而厘清文章的思路。

找线索法 先找出文章线索,再围绕线索,分步骤、分阶段地厘清事物发展的整个过程。

心理词 (情感词) 组合法 有时,题目要求梳理的是作者的思想情感的变化过程或对某一事物的认识、理解的过程,如2021年北京卷的散文题“作者写出了他对音乐的理解逐渐深入的过程,请结合全文内容,简要分析这一过程”。对于这一类题目,我们要优先从文本中直接圈画出表现作者心理活动或情感状况的词语;若无这类词语,可根据文中对人物的语言、动作、神态等的描写或者景物描写(侧面烘托人物心理)分析、概括作者的心理活动或情感状况。然后,厘清心理发展的几个阶段,再对以上圈画或者概括的词语进行归类合并。

突破二 分析线索及其作用

散文常见线索类型

类型 阐释

时间线索 时间的推移,如事情的发展、人生的经历等,如《雨的四季》。

空间线索 地点的转移,如游记散文的移步换景或定景换点等,如《荷塘月色》。

事物(物象)线索 赋予事物(物象)以丰富的内涵和情感,围绕事物(物象)行文,如《猫》。

人物线索 以人物的变化、更换或人物之间的关系发展行文,如《藤野先生》。

情感心理线索 以情感的脉络或心理状态的变化行文,如《记念刘和珍君》。

事件线索 以某个事件为中心行文,如《秋天的怀念》。

典例2 (2020新高考Ⅰ,T9)阅读下面的文字,完成问题。

建水记[注](之四)

于 坚

看哪,这原始之城,依然像它被创造出来之际,藏在一座朱红色的、宫殿般的城楼后

面。“明洪武二十年建城。砌以砖石,周围六里,高二丈七尺。为门四,东迎晖,西清远,

南阜安,北永贞。”(《建水县志》)如果在城外20世纪初建造的临安车站下车,经过太史

巷、东井、洗马塘、小桂湖……沿着迎晖路向西,来到迎晖门,穿过拱形的门洞进城,依

然有一种由外到内,从低到高,登堂入室,从蛮荒到文明的仪式感,似乎“仁者人也”是

从此刻开始。

高高在上的是朝阳、白云、鸟群、落日、明月、星宿,而不是摩天大楼。一圈高

大厚实的城墙环绕着它,在城门外看不出高低深浅。一旦进入城门,扑面而来的就是飞

檐斗拱、飞阁流丹、钩心斗角、楼台亭阁、酒旌食馆、朱门闾巷……主道两旁遍布

商店、酒肆、庙宇、旅馆……风尘仆仆者一阵松弛,终于卸载了,可以下棋玩牌了,可以

喝口老酒了,可以饮茶了,可以闲逛了,可以玩物丧志了,可以一掷千金了,可以浅斟低唱

了,可以秉烛夜游了……忽然瞥见“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花”那类女子——

建水的卖花女与江南的不尽相同,这边的女性身体上洋溢着一种积极性,结实、健康、

天真——正挑着一担子火红欲燃的石榴,笑呵呵地在青石铺成的街中央飘着呢。不免

精神为之一振,先去买几个来解渴。

街面上,步行者斜穿横过,大摇大摆,扶老携幼,走在正中间,俨然是这个城的君王。

满大街的雕梁画栋、摊贩食廊、耄耋之辈……令司机们缩头缩脑,不敢再风驰电掣。

城门不远处就是有口皆碑的临安饭店,开业都快七十年了,就像《水浒传》里描写过的

那种,铺面当街敞开,食客满堂,喝汤的喝汤,端饭的端饭,动筷子的动筷子,晃勺子的晃勺

子,干酒的干酒,嚼筋的嚼筋,吆五喝六,拈三挑四,叫人望一眼就口水暗涌,肚子不饿也忍

不住抬腿跨进去。拖个条凳坐下,来一盘烧卖!这家烧卖的做法是明代传下来的,肥油

和面,馅儿是肉皮和肉糜。大锅猛蒸,熟透后装盘,每盘十个,五角一个。再来一土杯苞

谷酒,几口灌下去,夹起一枚,蘸些建水土产的甜醋,送入口中,油糜轻溢,爽到时,会以为

自己是条梁山泊好汉。

临安饭店后面,穿过几条巷子走上十分钟,就是龙井菜市场,那郑屠、张屠、李屠、

赵屠……正在案上忙着呢。如果是七月的话,在某个胡同里走着,忽然会闻见蘑菇之香,

环顾却是老墙。墙头上挂着一窝大黄梨,哪来的蘑菇耶 走,找去,必能在某家小馆的厨

房里找到,叫作干巴菌,正亮闪闪的,在锅子中央冒油呢。这临安大街两边,巷子一条接

一条流水般淌开去。在电子地图上,这些密密麻麻的小巷是大片空白,电子地图很不耐

烦,只是标出一些大单位的地点和最宽的几条街,抹去了建水城的大量细节,给人的印

象,似乎建水城是个荒凉不毛之地。其实这个城毛细血管密集,据统计,建水城3.3平方

公里的范围内有30多条街巷,550多处已经被列为具有保护价值的文物性建筑。这是很

粗疏的统计,许多普通人家雕梁画栋的宅子、无名无姓的巷道并不在内。在巷子里面,

四合院、水井、老树、门神、香炉、杂货铺、红糖、胡椒、土纸、灶房、明堂、照

壁、石榴、苹果、桂花、兰草、绵纸窗、凉粉、米线、青头菌、炊烟、祖母、媳

妇、婴孩、善男信女、市井之徒、酒囊饭袋、闲云野鹤、翩翩少年、三姑六婆、环

肥燕瘦、虎背熊腰、花容月貌、明眸皓齿、慈眉善目、鹤发童颜……此起彼伏,鳞次

栉比。

在这个城里,有个家的人真是有福啊。他们还能够像四百年前的祖先们那样安居

乐业,不必操心左邻右舍的德行,都是世交啦。有一位绕过曲曲弯弯的小巷,提着在龙井

市场买来的水淋淋的草芽(一种建水特有的水生植物,可食,滚油翻炒数秒起锅,甜脆)、

莴笋、茄子、青椒、豆腐、毛豆、肉糜、茭瓜……一路上寻思着要怎么搭配,偶尔向

世居于此的邻居熟人搭讪,彼此请安,磨磨蹭蹭到某个装饰着斗拱飞檐门头的大门前

(两只找错了窝的燕子拍翅逃去),咯吱咯吱地推开安装着铜质狮头门环的双开核桃木

大门,抬脚跨过门槛,绕过照壁,经过几秒钟的黑暗,忽然光明大放,回到了曾祖父建造的

花香鸟语、阳光灿烂的天井。从供销社退休已经三十年的祖母正躺在一把支在天井

中央的红木躺椅上,借着一棵百年香樟树的荫庇目充瞌睡呢。

(有删改)

[注] 建水:县名,在云南省,旧称临安。

本文采用空间和时间两条线索行文,请分别加以简析。(6分)

答案 ①文章以空间的转换为行文结构,展开对建水的描写,从城外的临安车站开始,依

次写穿过城门,经过街道、市场、胡同小巷,最后进入家庭院落;②文章以时间的延续为

思想线索,将建水同时置于历史文化传承与当下日常生活中来描写,表现这座古城经久

不衰的生命活力。

解题示范

第一步,审清题干,明确要求

题干已经指出了文章的线索,“简析”包括对两条线索的解读及其作用的分析。

第二步,解读线索,分析作用

解读线索 ①文章首先从城外的临安车站开始写起,然后依次抓住“一旦进入城门”“主道两旁遍布商店、酒肆、庙宇、旅馆”“街面上,步行者斜穿横过”“临安饭店后面,穿过几条巷子走上十分钟,就是龙井菜市场”“在这个城里,有个家的人真是有福啊”等表示空间转换的句子,进行简要的梳理概括。这是文章的明线,是空间线索。②文章既写了“原始之城”,又写了今日的建水城。历史和现实交织,这是文章的暗线,是时间线索。

分析作用 文章写建水城的古和今,是将建水城同时置于历史文化传承与当下日常生活中来描写,表现这座古城经久不衰的生命活力。

第三步,分条陈述,规范作答

方法小结

1.“五法”识线索

题材猜“线” 写景散文多以游踪或某一景物为线索,状物散文多以该物或对该物的理解、情感为线索,写人散文多以人物之间的交往为线索,叙事散文多以时间顺序为线索,抒情或议论散文多以情或理(认识)为线索。

标题判“线” 有的标题即线索,如以景、物为题的散文。

时空缀“线” 文中有一些表示时空转换的词语,阅读时只要把这些词语连起来看,就能把握文章的线索。

以物求“线” 不少托物、叙事类散文,常用一个具体事物或象征事物贯穿全文,作为行文线索,以突出主旨,这个事物常作为标题或在文中反复出现。

以情导“线” 前几种方法都因有较明显的外部标志而较易于把握,而情感线索经常隐伏于内容之中。阅读时要细心分析材料之间的内在联系,厘清情感发展变化的轨迹,以此导出文章的线索。

2.“三方面”分析线索的作用

突破三 分析句段作用

六大常考句段类型及作用

类型 作用 开头 句段 内容层面 引出对象,引入话题;交代背景;渲染气氛;奠定基调;开篇点题。

结构层面 总领全文;设置悬念;做铺垫;先抑(扬)后扬(抑);照应题目。

表达效果 激发兴趣,引人入胜。

中间 句段 内容层面 扩展思路,丰富内容(由写景转向抒情、由叙述转向议论、由正面转向反面等)。

结构层面 承上启下;前后呼应;照应开头;照应结尾;为下文做铺垫,引出下文。

表达效果 过渡自然,顺理成章。

结尾 句段 内容层面 点明中心,揭示主旨;强化作者情感,深化或升华主旨。

结构层面 呼应标题;首尾呼应;卒章显志,总结全文。

表达效果 浑然一体,脉络贯通;引发读者思考。

引用 性句 段 传说 故事 ①增强文章的传奇性、风物的神秘性;②丰富文章内容;③引起读者兴趣;④含蓄地引出、表明……观点。 史实 ①反思历史,以古证今或借古讽今,具有例证的作用;②增强文章历史的纵深感和文化气息。 诗句 ①增强文章的诗情画意,使文章具有意境美;②丰富文章内容;③引起读者兴趣;④含蓄地引出、表明……观点。 插入 性句段 内容层面 突出主体;丰富内容;凸显主旨;强化情感。

结构层面 承上启下;呼应前文;前后照应;拓展延伸;宕开一笔;形成波澜。

表达效果 增加趣味;生动形象。

反复出现 的句子 内容层面 突出内容(主旨);强化感情。

结构层面 交代线索;前后呼应。

表达效果 强化突出;一唱三叹。

回扣教材1

1.《故都的秋》中,作者在描绘了五幅秋色图之后有一大段议论(倒数第三段),这段议

论有何作用

答案 ①内容上,丰富文章的文化内涵。作者把对故都之秋的独特感悟与中外名人诗

文相沟通,联通了历史人文,把对秋景的感悟上升到整个人类文化的层面去认识、去理

解,增添了本文的“厚重”感,也显示出作者深厚的人文素养和对秋文化的珍爱。②结

构上,承上启下。本段议论处在文章后半部分,在描写的基础上由形到神进行深化,此为

承上。同时,本段议论又为后面的抒情做了铺垫,此为启下。

2.朱自清《荷塘月色》第七段,作者追忆的六朝时的采莲场景有何作用

答案 ①六朝采莲的场景热闹美丽,富有生命活力。作者借助这些描写,表达了对自由

无忧的生活的向往。②这种追忆也与现实生活的苦闷形成鲜明的对比,突出了作者的

失落与孤寂。

典例3 (2020新高考Ⅰ,T8)本文记建水城时,在饮食描写上花费了大量笔墨,对此你如

何理解 (4分)[文本见第二讲关键能力一突破二典例2《建水记(之四)》]

答案 ①写饮食,就是写建水城独具特色的地方风物及其历史传承;②写饮食,就是写人

的日常生活和城的烟火气息,这是文章所要表现的建水古城的城市品格。

解题示范

第一步,审题干,明方向

本题实际是要分析文中饮食描写的相关内容对于表现建水城的特点有何作用,答题时

应主要从内容的角度来思考。

第二步,读原文,析作用

原文有关饮食描写的内容 内容方面的作用

写建水城内临安饭店中食客满堂的场面,“铺面当

街敞开,食客满堂,喝汤的喝汤,端饭的端饭,动筷子

的动筷子,晃勺子的晃勺子,干酒的干酒,嚼筋的嚼

筋,吆五喝六,拈三挑四”。 这些描写较为集中地介绍了建水城独具特色的地

方风物。

原文有关饮食描写的内容 内容方面的作用

写烧卖的做法,“肥油和面,馅儿是肉皮和肉糜。

大锅猛蒸”,并且说“这家烧卖的做法是明代传下

来的”。 表现了建水城的历史传承。

写胡同中蘑菇的香气和小巷里的人提着买来的东

西行走,并对所买的东西进行了铺陈。 表现的是建水人的日常生活和建水城的烟火气息,

这也是文章所要表现的建水古城的城市品格。

第三步,简概括,分点答

类题延读 (2018天津《虹关何处落徽墨》)文章在记叙寻墨的同时,为什么还用大量

笔墨描绘虹关古村

答案 ①虹关具有优美的自然风光和丰厚的文化底蕴。②虹关是徽墨的产地,徽墨也

成就了虹关。③虹关引发了作者的乡愁。④增添了寻墨历程的情趣,丰富了主题。(答

对3点即可)

典例4 (2022北京,T18)阅读下面作品,完成问题。

这城市已融入我的生命

初到北京,我对这座城市非常生疏。那时内城和外城的城楼和城墙都还完好,有轨电车就在几座城门之间穿行。电车的铃声悦耳而浑厚,从西直门高高的城门洞里穿越而过,

一路响过西内大街,响过西四和西单——那时牌楼已没有了,只留下这永恒的名字供人

凭吊——直抵天桥。城楼高耸,白云蓝天,北方萧瑟的秋风,凝重而庄严。电车进了城,

两旁一例灰色的胡同,胡同里一例苍劲的古槐。一切都说明这城市的悠久。

这城市让我这个生长在温暖而潮湿的东南海滨的人感到了一种神秘。我知道它

的历史,我只能遥遥地怀着几分敬意望着它,那时的北京对我来说的确是生疏的。我觉

得它离我很远,不仅是离我南国的家乡的距离很远,也不仅是它作为辽金以来的故都与

我此际所处的时空相隔绵邈,还有一种心灵和情感的阻隔:那是灵动而飘逸的南方与古

朴浑重的北方之间存在着的巨大的反差所造成的心理阻隔。那时的北京,对我来说是

遥远的。

我对北京从初来乍到的“生分”,到如今的亲切的认同,用了将近半个世纪的时

光。北京接受了我,我也接受了北京。这包括它的语言、它的气候、它的居住、它的

饮食、它的情调,都和我的生命密不可分。

以饮食为例,在北京住久了,在国内外也跑了不少地方,比来比去,北京的烤鸭和北

京的涮羊肉还是最好,不谦虚地说,也还是天下第一。烤鸭的外焦里嫩,裹着吃的那蒸饼

和甜面酱都是很有讲究的——我常感外地做的烤鸭总不对味。至于涮羊肉,羊肉的质

量,那薄得纸般透明的羊肉片,还有它的作料,芝麻酱、韭菜花,普天下找不到那种地道

的感觉,真的是,一出北京城,味道就变了。

老北京有很多食品是我所怀念的。最怀念天桥街边的卤煮火烧。记得是五十年代

吧,去天桥看戏,在街边摊上吃卤煮火烧。昏黄的油灯、冒油的墩板、冒着热气的大海

碗,使北京严寒的冬夜也变得充满了人间的温情。那气氛、那情调,现在是消失得无影

无踪了。让人怀念的当然不只卤煮火烧这一端,还有北京的打卤面、羊杂碎汤,还有三分

钱一只的大火烧。这些让人怀想的北京土产,是最本色、最民的廉价食品,现在

都找不到了。现今即使在郑重标出“老北京”的哪家食肆里发现它们的痕迹,那多半

也是“搽了雪花膏”的,它们早已失去了那种粗放的、不加修饰的平民本色和传统韵

味了。

在我的家乡,秀丽的闽江流过我的城市。那江水滋润着两岸的沃野,亚热带的花卉开得

茂盛。福建是花乡,又是茶乡,茉莉花、白玉兰花,还有珠兰和含笑,这些都是熏花茶的

原料。花多了,就缀满了妇女们的发间和衣襟。记得当年,母亲的发髻最美丽。那时母

亲年轻,她每天都要用很多的时间梳理她的头发。梳毕上了头油,她总要用当日买到的

新鲜茉莉花串成一个花环,围在她的发髻上。姐姐也是,她不梳发髻,那些花就缀上了她

的旗袍的衣襟。这就是南方,南方有它的情调。而北方就不同了,北京带卷舌的儿化音,

胡同里悠长的吆喝声,风铃叮当的宫殿下面夏日慵懒的亭午,还有在凛冽的冰雪和漫天

的风沙中挺立的松槐和白杨。南方的秀丽和北方的豪放,南方的温情和北方的坚定,南

方的委婉和北方的强悍,其间存在着许多难以调和的差异,需要用极大的毅力和恒久的

耐心去适应。幸运的是,我适应了并爱上了北京。

北京是一本读不尽的书。我用将近半个世纪的时光阅读它,也只是一种似是还非的懵

懂。我生得晚,来不及赶上在北大红楼的教室里找一张书桌,也没能赶上用稚弱的声音

参加民主广场上的呐喊。但我认定我是属于它的。百年前,巴黎和会所引发的抗议掀

开了中国历史崭新的一页。那一场为维护民族尊严而展开的抗议运动,最终触及了对

于文学乃至文化的变革,从而为中国在新世纪的再生写下了壮丽的篇章。这一切气贯

长虹的思考和行动,就是生发在我如今处身其中的这座城市的。由此上溯,十九世纪末

叶,也是在这座城市里,有了一次要求变革而爆发的维新运动。那是中国近代史上的一

次惨痛的流血事件,康梁出走,六君子弃市,这一切,我都未曾亲历,却都是我幼小心灵上

的一抹壮烈和绮丽。

后来,我从东南海滨风尘仆仆地赶来,在北大燕园的一角找到一片土,我把细小的根

须伸向那片土,我吸取它的养分。我不能选择母亲,我却能选择我的精神家园。在半个世纪

不长也不短的时间里,我朝夕呼吸着这座城市的气息。北海波光摇曳的湖面,留下了我

的影子;东华门那条覆盖着丁香的御河边的林荫道,留下了我的足迹;居庸关险峻的隘

口,天坛美轮美奂的穹顶下,都是我曾经流连的地方。北京以它的博大,以它的沉厚,以

它的开阔,以它的悠远铸造了我,不,是再造了我!它在我多汁液的南方的性格中渗进了

一份粗放、一份激烈、一份坚定。我曾说过,我只是一粒蒲公英的种子,我从遥远的东

南海滨被命运的小女孩吹到了这干涸而寒冷的北方。这里濒临沙漠,然而,这里是无尽

的原野,这里给了我一片土,给了我柔韧的枝条和伸往地层深处的长长的根须。

(取材于谢冕的同名散文)

作者在文章第六段中叙写了家乡的生活,请简要分析这部分内容在全文中的作用。(6

分)

答案 ①这段文字生动而充满温情,也提示了作者“多汁液的南方的性格”的来源。

②呈现了南方不同于北方的特点,与前文“心灵和情感的阻隔”形成了呼应。③这段

文字侧重写风物情调,上接饮食生活,下通历史底蕴,是全文由浅入深、由表及里的文脉

的中段。④很好地烘托了“融入”和“再造”这一主题。

解题示范

文章主要写的是作者在北京的成长和发展,表现了对所居住城市的热爱和深情,第六段

中所叙写的家乡的生活,属于插入性语段,答题时,重在思考这部分内容与上下文关于北

京的叙写的关系,以及其与文章主旨的关系。

思考角度 分析

思想内容 ①人物形象方面:第六段对江水和花的叙写,体现了南方的“情调”“温情”,提示了作者“多汁液的南方的性格”的来源。

②主题方面:第六段叙写家乡生活的内容着重表现南方不同于北方的特点,这为后文写“我适应了并爱上了北京”这样一种“融入”,以及最后提升总结的“再造了我”做好了铺垫和烘托,故第六段很好地烘托了“融入”和“再造”这一主题。

结构思路 第六段既写了南方的委婉、秀丽,又写了北方的强悍、豪放,突出两者有许多难以调和的差异,需要耐心适应,在结构上又与第二段的“心灵和情感的阻隔”呼应。从行文来说,第六段承接前文对北京饮食生活的描写,开启下文对北京历史的回顾,是内容上由浅入深、由表及里的过渡,使得文脉相承,一贯而下。

类题延读 (2021天津《送一位远征的友人——给到×北工作的L》)文章在开头直接

引用友人来信有何作用

答案 ①直接交代朋友二次北征、投身抗战的事情,突出朋友为国出力的毅然决然和

必死的决心。②设置悬念,引起下文的叙述和回忆;奠定文章感情基调,为倾诉友情和抒

发报国情怀做铺垫。

方法小结 分析句段作用“四角度”

角度 思考方向

思想内容 该句段写了什么内容,该内容在刻画人物、表达情感、奠定基调等方面有何作用,该内容是否有揭示(突出/深化)主旨等作用。

结构思路 如果是段落,则主要是结合其在文中的位置(开头、中间、结尾)分析其与上下文的关系;如果是句子,则要看它在段落中的位置。

表达特点 若所要分析的句段在表达上运用了一定的技巧,如句式上的整散、长短,修辞上的比喻、拟人,表现手法上的对比、反衬等,则要考虑其表达效果。如果是插入引文,特别是诗句、历史典故等,则有丰富文本内容以及增加权威性、文学性、历史性、文化性等效果。

读者感受 结合句段的表达效果和内容,思考其对读者的作用,如加深印象、激发情感、引发共鸣、发人深思、引人想象等。

突破四 赏析构思特点

构思特点就是谋篇布局的特点,包括文章的结构安排和材料组织上的特色,涉及文

章的方方面面,前面所讲的“梳理行文思路”“分析线索及其作用”仅仅是赏析构思

特点中的两个思考角度。

回扣教材2

《为了忘却的记念》是鲁迅为柔石等五位革命青年作家写的纪念文章,人物多,材料杂,

但作者却收放自如,使得文章结构严谨,思路清晰。请简述作者是如何组织材料的。

答案 ①思路上,作者对烈士的记叙主要以自己的悲愤感情为线索串联有关材料。②

材料安排上,详略得当、主次有序。如详写白莽与柔石二人,又用简笔勾勒冯铿,对李伟

森和胡也频两位烈士则略略提及,这是从人物与作者关系的密切程度着笔的,符合记叙

对材料的取舍要求。③材料组织上,作者又采用由此及彼的方式组织材料。比如由

《白莽印象记》引出与白莽的交往,由与白莽的交往自然引出柔石,又由对柔石的刻画

简单叙及冯铿,再由五人的遇难提及李伟森、胡也频二人。④表达方式上,记叙、议

论、抒情完美结合。本文以记叙为主,记叙的目的在于让读者了解五位烈士的为人以

及被反动派杀害的事实,并从中吸取教训,认清反动派的本质。因此,时时穿插着议论。

同时,在记叙和议论中,又处处凝集着作者强烈深沉的悼念之情,这使文章的纪念性更

强,更能打动人心。

典例5 (2018上海,T10)阅读下文,完成问题。

错位之思

凸 凹

①记忆里,母亲有一双美丽的手,纤长、白皙,但却不善女红。纳鞋底时,常把针尖

扎到自己的手上,布面上就血迹斑斑。但她依然要勤勉地纳,因为有三个顽皮小儿等鞋

穿,她要怜惜他们的脚。待手艺渐渐娴熟起来,她的手也渐渐地变了形,手指短粗、弯曲,即便是抚在平展的几案上,也放不平。

②她自己都笑,自嘲道:“这是人手吗 ”

③然而,现在的她,都到了七老八十的年纪,一双丑陋的手却异常灵巧,不仅把鞋垫

纳得精美,让人不忍心穿,还能剪出线条繁复、构图精细的窗花,让人不忍心往窗上贴。

④母亲也曾有袅娜的身姿,即便是在硬冷的石头村路上,也走得柔软温暖。乡下人

管这种身姿叫“风摆柳”。然而这个柔美浪漫的身姿也要负重——上山背粪肥,下山

背苞米和谷黍。渐渐地把腰背驼了,把腿背撇了,到了现在,即便是走在平阔的街道上,

也蹒跚而瘸,步态老丑,令人惋惜。

⑤她自己打趣道:“怜惜步子,就怜惜不了肚子,身子重了,日子才过得轻松,老天对

人是公平的。”

⑥现在的她,虽身姿老丑,却不管不顾地在街上行走,好像回到了年轻的时光。她到

建筑工地捡砖头瓦块、破铜烂铁,到商店饭馆门前捡塑料袋、包装盒、易拉罐和啤酒

瓶子,跟收破烂的小贩计较斤两时,眼睛发亮,乐在其中。

⑦儿女们碍于虚荣,纷纷劝阻说,您腿脚已不灵便了,应该在家里养着,现在满世界

捡,外人见了,会怀疑我们的。母亲说,就是腿脚不灵便了,才需要动,不像年轻那会儿,为

了过好日子,不动不行,现在是为了心里盈满,乐意动。她动一动就满心欢喜,不动反而

不自在。

⑧从母亲身上,我似乎懂得了,所谓岁月,就是无论如何都要过的日子,其中的行止,

都是被迫的动作,人不能左右,生活的状态就常常出现错位。随着阅历的增长,心灵深处

便多了生命的沧桑之感,面对生活的种种错位,不再诧异、惊恐,更不再哀叹、抱怨,而

是以豁然的心境泰然处之,如此,人便自在了。从被动的顺应,到主动的顺生,最后进入

乐生之地。母亲在拾荒中的乐此不疲,或许就有个中意味。

⑨虽然她浑然不知,但我知。

⑩儿时的我,矮小而瘦,却莫名其妙地觉得强。母亲到山顶的堰田去点种,我也执意

跟着去:“有我在,你会省不少力气。”

堰田很窄,正容我与母亲并排点种。起初还与母亲保持相同的节奏,愈到后来愈

跟不上母亲的步调了,便被母亲远远地甩在身后。母亲回过头来,看着她气喘吁吁的儿

子,怜爱地微笑着。但在我眼里,她的笑疑似嘲弄,我便愤怒地追赶。到中午,我感到极

度疲乏,好像被抽去了筋骨。母亲将干粮摊在地头,我却没有一点胃口。这时我看到一

只蚂蚁爬进地隙里,就呵呵地笑;看到一只小虫在树梢上蠕动,也呵呵地笑。神经有一种

莫名的兴奋。

“你是累脱了神经了。”她说。

待我把下巴笑酸了,眼皮也重得再也睁不开了,我极想睡上一觉。

“你就在干草上仰一会儿吧,但千万别睡着了,四月的风还硬哩。”母亲说。

母母亲独自点种去了,我依旧在干草上仰着。不让睡,我就望着天空。山顶上的天

空没有树的遮蔽,显得特别空阔。空阔之上,也没有一丝云,就蓝得无边无际。一只苍鹰

在上边翱翔,虽然不断振翅,却看不出在飞,好像一直就停在那里。

再再回看母亲——不老的山谷,一片空茫;荷镐而立的一介农妇,相映之下,渺小如

蚁,几近虚无。

现现在的我,不仅身形伟岸,气壮如牛,而且还得到了许多额外的声名,在外人看来,是有力量、有分量的人了,足可以傲然挺立,纵横左右。但那空阔的天空、苍茫的大地

上的生命暗示却从未离我远去。苍鹰之小、人力之微,是无声的天启,让人懂得敬畏,懂

得内敛。

全文围绕“错位”进行构思,新颖独特,请结合内容加以赏析。(4分)

答案 作品将某些生活现象归结为“错位”,选材、组材都围绕“错位”来展开。先

以母亲手与身姿的“错位”,写出母亲面对“错位”时的心态,进而引出作者对母亲为

什么拥有顺生乐生这种态度所做的思考,并以“我”经历的“错位”加以呈现。这种

构思,新颖独特。

解析 “错位”指向文本内容,因此,要回归文本,概括“错位”的内容。“错位”主要

与母亲有关,并引出了“我”对“错位”的思考,以及“我”所经历的“错位”。“构

思”如何新颖独特 可以从作者选材和组材的特点,以及由此带来的表达效果等角度切

入。

类题延读 (2018浙江《汴京的星河》)从结构上分析作品为什么先写街、再写人、后

写灯。

答案 ①先写街的繁荣做铺垫,引出人潮汹涌。②再写游人众多,为后面观灯受阻埋下

伏笔。③最后写观灯盛况,把作品推向高潮并点题。④层层铺垫,层层推进。

方法小结 赏析构思特点“三注意”

1.善抓关系

把握局部与整体的关系 概括各部分写了什么内容,分析其对组织材料、抒发情感、表现主旨等有哪些作用。

注意上下文的关系 如上文与下文存在主次、实虚、正反、总分、抑扬、点面的关系。

2.多角度分析

线索角度 说出线索是什么,是明是暗、是单是双等。

结构技巧 如善用抑扬、巧设伏笔、虚实相映等。散文阅读的关键点不在于记叙、描写的客体(实体),而在于记叙、描写中所体现的作者(主体)的思想感情(虚体)。其文体思维一般是先实写后虚写。

段落特点 分析开头段是开门见山还是由虚入笔、逆向起笔,中间段有无衬托对比、虚实相映,结尾段是总结全文、卒章显志还是以景作结,等等。

选材组材 (1)选材方面

思考材料有何独特性以及选材的不同角度及作用。如以小见大,选取日常生活小事或选择普通个体;穿插其他材料,以及引用古诗文或神话传说等;选材具有时代性、真实性和典型性等。

(2)组材方面

①材料顺序的角度:按什么顺序写作,或时间,或空间,或情感、认识的变化过程,或用倒叙、插叙、补叙等方式。

②材料详略的角度:详略得当,主要内容详写,浓墨重彩地渲染;次要内容略写,一笔带过。

③整体结构方面:看是否用总分或分总或并列等结构方式组织材料。

文章自身 鲜明的结 构特点 如采用画面组合式、大量穿插旁逸式材料、现实与回忆交织等。

3.分析效果

(1)结构方面。如形散神聚、结构谨严、曲折有致、大开大合、新颖别致等。

(2)内容方面。一是在表现景、物、人、事上的作用,如更形象,更深入,更有表现力;二

是在表达主旨上的作用,如凸显主旨,揭示或深化主旨,丰富主旨意蕴,等等。

(3)读者感受方面。如吸引读者,增强感染力;引起读者共鸣或引发读者的思考;等等。

同课章节目录