专题二文学性文本阅读 2.关键能力二 概括内容要点,分析形象(课件)---2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题二文学性文本阅读 2.关键能力二 概括内容要点,分析形象(课件)---2026版语文高三一轮复习 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 507.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

概括内容要点,分析形象

关键

能力二

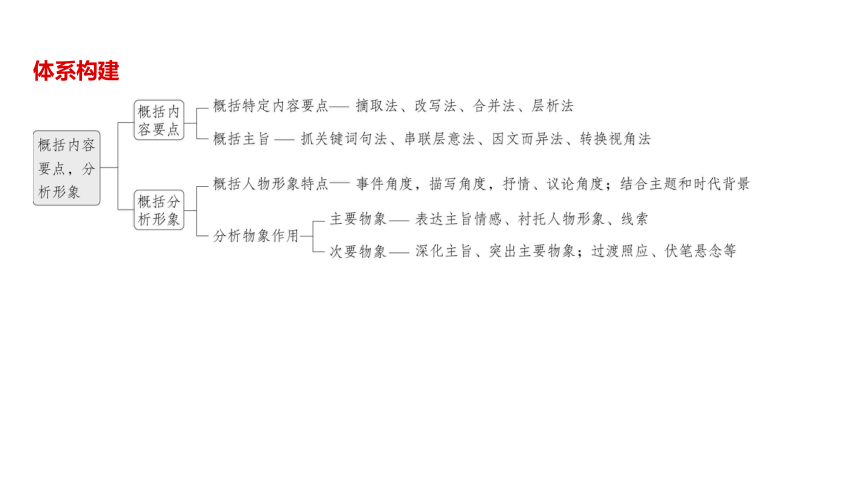

体系构建

突破一 概括内容要点

对散文内容要点的概括主要有两种考查角度。第一种是特定内容概括,指“原

因”“结果”“作用”“意义”“影响”“方式”“特点”等方面的内容。第二种

是主旨概括,对主旨的考查主要体现在两个方面:一是归纳内容要点,概括中心意思;二

是分析概括作者在文中的观点态度。

典例1 (2022全国乙,T8)阅读下面的文字,完成问题。

“九一八”致弟弟书

萧 红

可弟:小战士,你也做了战士了,这是我想不到的。

世事恍恍惚惚地就过了;记得这十年中只有那么一个短促的时间是与你相处的,现

在想起就像连你的面孔还没有来得及记住,而你就去了。

记得当我们都是小孩子的时候,当我离开家的时候,那一天的早晨你还在大门外和

一群孩子玩着,那时你才十三四岁,你看着我离开家,向着那白银似的满铺着雪的无边的

大地奔去。你恋着玩,对于我的出走,你连看我也不看。

而事隔六七年,你也就长大了,有时写信给我,因为我的漂流不定,信有时收到,有时

收不到。但我读了之后,竟看不见你,不是因为那信不是你写的,而是在那信里边你所说

的话,都不像是你说的。比方说——生活在这边,前途是没有希望的……

我看了非常的生疏,又非常的新鲜,但心里边都不表示什么同情,因为我总有一个印

象,你晓得什么,你小孩子。所以我回信的时候,总是愿意说一些空话,问一问,家里的樱

桃树这几年结樱桃多少 红玫瑰依旧开花否 或者是看门的大白狗怎样了 你的回信,说

祖父的坟头上长了一棵小树。在这样的话里,我才体味到这信是弟弟写给我的。

但是没有读过你的几封这样的信,我又走了,越走越离得你远了。

可弟,我们都是自幼没有见过海的孩子,海是生疏的,我们怕,但是也就上了海船,飘

飘荡荡的,前边没有什么一定的目的,也就往前走了。

不知多久,忽然又有信来,是来自东京的,说你是在那边念书了。恰巧那年我也要到

东京去看看,我想这一次可以见到你了。这是多么出奇的一个奇遇。

我一到东京就写信给你,约你第三天的下午六点在某某饭馆等我。

那天,我五点钟就等在那里,一直到了六点钟,没有人来,我又多等了一刻钟,我又多

等了半点钟,我想或者你有事情会来晚了的。到最后的几分钟,竟想到,大概你来过了,

或者已经不认识我。第二天,我想还是到你住的地方看一趟。有一个老婆婆,说你已经

在月初走了,离开了东京了。你那帘子里头静悄悄的,好像你在里边睡午觉的。

半年之后,我还没有回上海,你又来了信,说你已经到了上海,是到上海找我的。

我想这可糟了,又来了一个小吉卜赛。

这流浪的生活,怕你过不惯,也怕你受不住。

但你说:“你可以过得惯,为什么我过不惯 ”

等我一回到上海,你每天到我的住处来,我看见了你的黑黑的人影,我的心里充满了

慌乱。我想这些流浪的年轻人,都将流浪到哪里去。常常在街上碰到你们的一伙,你们

都是年轻的,都是北方的粗直的青年,内心充满了力量。你们是被逼着来到这人地生疏

的地方,你们都怀着万分的勇敢,只有向前,没有回头。但是你们都充满了饥饿,所以每

天到处找工作。你们是可怕的一群,在街上落叶似的被秋风卷着,弯着腰,抱着膀,打着

寒战。

那时你不知我心里的忧郁,你总是早上来笑着,晚上来笑着。进到我屋子来,看到可

吃的就吃,看到书就翻,累了,躺在床上就休息。

你那种傻里傻气的样子,我看了,有的时候,觉得讨厌,有的时候也觉得喜欢,虽是欢

喜了,但还是心口不一地说:“快起来吧,看这么懒。”

不多时就“七七”事变,很快你就决定了,到西北去,做抗日军去。

你走的那天晚上,满天都是星,就像幼年我们在黄瓜架下捉着虫子的那样的夜,那样

黑黑的夜,那样飞着萤虫的夜。

你走了,你的眼睛不大看我,我也没有同你讲什么话。我送你到了台阶上,到了院

里,你就走了。那时我心里不知道想什么,不知道愿意让你走,还是不愿意。只觉得恍恍

惚惚的,把过去的许多年的生活都翻了一个新,事事都显得特别真切,又都显得特别模

糊,真所谓有如梦寐了。

可弟,你从小就苍白,不健康,而今虽然长得很高了,精神是好的,体力仍旧是坏的。

我很怕你走到别的地方去,支持不住,可是我又不能劝你回家,因为你的心里充满了诱

惑,你的眼里充满了禁果。

恰巧在抗战不久,我也到山西去,有人告诉我你在洪洞的前线,离着我很近,我转给

你一封信,我想没有两天就可见到你了。那时我心里可开心极了,因为我看到不少和你

那样年轻的孩子们,他们快乐而活泼,他们跑着跑着,工作的时候嘴里唱着歌。这一群快

乐的小战士,胜利一定属于你们的,你们也拿枪,你们也担水,中国有你们,中国是不会亡

的。虽然我给你的信,你没有收到,我也没能看见你,但我不知为什么竟很放心,就像见

到了你一样。因为你也是他们之中的一个,于是我就把你忘了。

但是从那以后,你的音信一点也没有的。而至今已经四年了,你到底没有信来。

我本来不常想你,不过现在想起你来了,你为什么不来信。

今天又快到“九一八”了,写了以上这些,以遣胸中的忧闷。

愿你在远方快乐和健康。

1941年9月

(有删改)

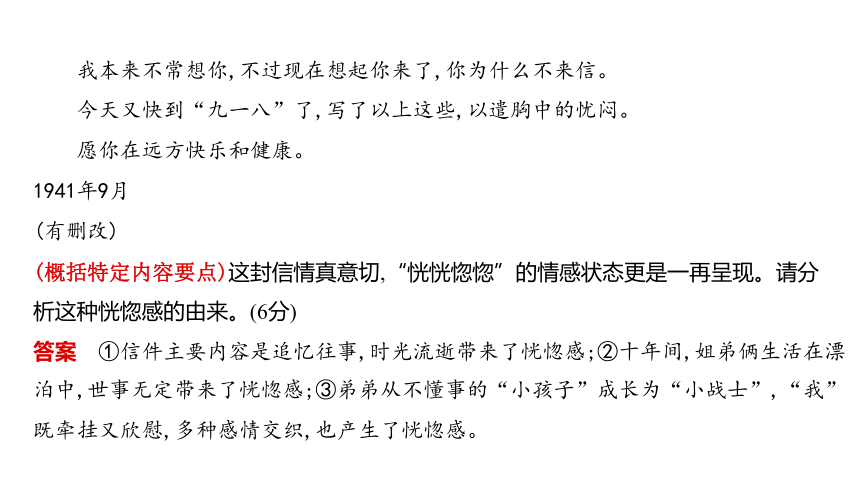

(概括特定内容要点)这封信情真意切,“恍恍惚惚”的情感状态更是一再呈现。请分

析这种恍惚感的由来。(6分)

答案 ①信件主要内容是追忆往事,时光流逝带来了恍惚感;②十年间,姐弟俩生活在漂

泊中,世事无定带来了恍惚感;③弟弟从不懂事的“小孩子”成长为“小战士”,“我”

既牵挂又欣慰,多种感情交织,也产生了恍惚感。

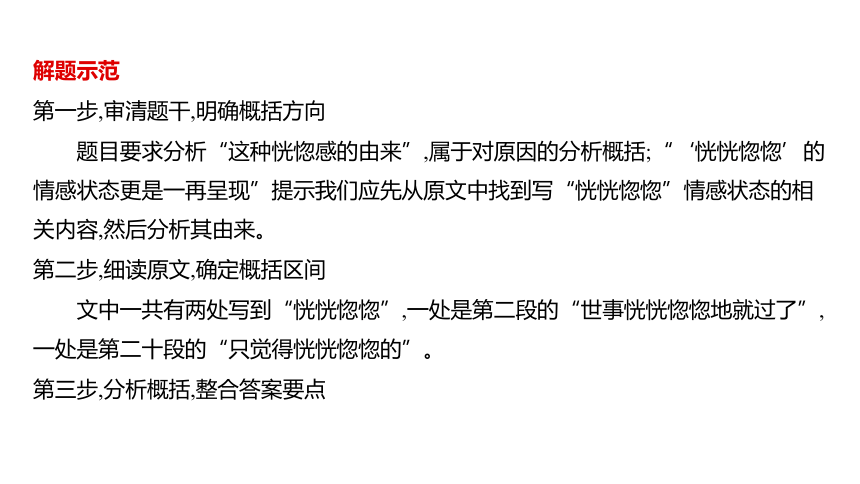

解题示范

第一步,审清题干,明确概括方向

题目要求分析“这种恍惚感的由来”,属于对原因的分析概括;“‘恍恍惚惚’的

情感状态更是一再呈现”提示我们应先从原文中找到写“恍恍惚惚”情感状态的相

关内容,然后分析其由来。

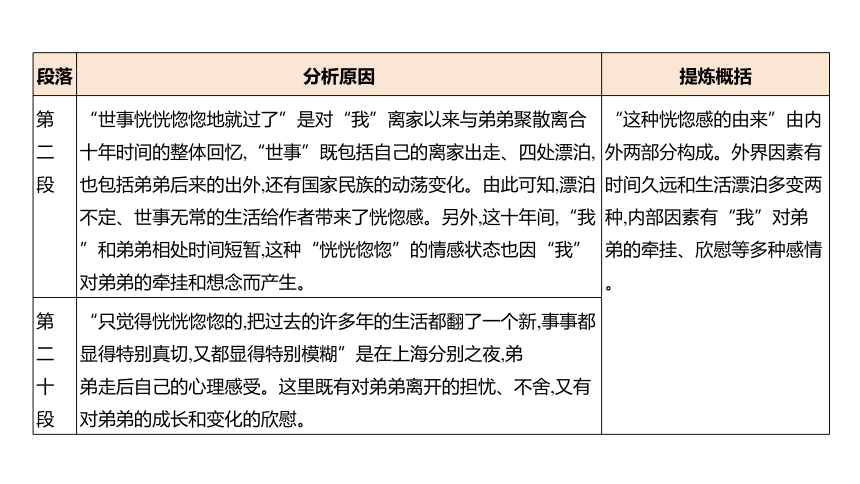

第二步,细读原文,确定概括区间

文中一共有两处写到“恍恍惚惚”,一处是第二段的“世事恍恍惚惚地就过了”,

一处是第二十段的“只觉得恍恍惚惚的”。

第三步,分析概括,整合答案要点

段落 分析原因 提炼概括

第 二 段 “世事恍恍惚惚地就过了”是对“我”离家以来与弟弟聚散离合十年时间的整体回忆,“世事”既包括自己的离家出走、四处漂泊,也包括弟弟后来的出外,还有国家民族的动荡变化。由此可知,漂泊不定、世事无常的生活给作者带来了恍惚感。另外,这十年间,“我”和弟弟相处时间短暂,这种“恍恍惚惚”的情感状态也因“我”对弟弟的牵挂和想念而产生。 “这种恍惚感的由来”由内外两部分构成。外界因素有时间久远和生活漂泊多变两种,内部因素有“我”对弟弟的牵挂、欣慰等多种感情。

第 二 十 段 “只觉得恍恍惚惚的,把过去的许多年的生活都翻了一个新,事事都显得特别真切,又都显得特别模糊”是在上海分别之夜,弟

弟走后自己的心理感受。这里既有对弟弟离开的担忧、不舍,又有对弟弟的成长和变化的欣慰。 得分关键 第①点,答出“追忆往事”的意思得1分,答出“时光流逝”的意思得1分。

只写出了具体事件,相当于只“踩”中了“追忆往事”这一个得分点,只得1分。第②

点,答出“漂泊”的意思得1分,答出“世事无定”的意思得1分。笼统地写出空间位

置、生活状态的不确定,只得1分。没有写出“漂泊不定”,但写出了具体地点的变化

(东京→上海→山西),可得1分。第③点,体现“小孩子”到“小战士”的变化得1分,答

出“我”的复杂的情感,出现多个不同类的情感词得1分。

类题延读 (2018天津《虹关何处落徽墨》)请结合全文分析,文中的“我”为何要寻

找徽墨。

答案 ①喜爱徽墨,而徽墨式微,制墨技艺几近失传。②墨,传承着中国文字的博大精

深,浓缩的是民族文化的瑰宝。③警醒我们要时刻保持一颗对文化敬畏的心。

方法小结

1.概括特定内容要点“四法”

方法 释义

摘取法 直接摘录概括,即在原文中选摘符合答题要求的核心词句。

改写法 拼接改写,即提取部分原文词句,然后用自己的语言表述。

合并法 将相关联的、同类的内容分别摘取出来并组合在一起。

层析法 对于需要概括的内容,文中没有明显对应的关键词句时,可将对应内容分层,经过层层分析后归

纳概括。

2.概括主旨“四法”

抓关键 词句法 ①标题。很多散文的标题直接点明了主旨,是文章主旨的概括;有的标题即使没有点明主旨,也往往与主旨有着千丝万缕的联系。②开头、结尾。很多散文的开头和结尾会提示或暗含中心思想。③议论抒情句。在散文中,作者往往会通过一些议论或抒情句直接表达自己的观点态度和思想情感,抓住这些句子,把握作者的写作意图,就不难把握文章的主旨了。

串联层 意法 给文章划分层次,并概括层意,汇总层意,从而概括文章的主旨。

因文而 异法 ①写景状物散文。一般借景借物抒情,应看其写了什么景、物,抒发了什么感情或阐发了什么哲理。②写人记事散文。应看其写了什么人,记了什么事,表现了人物什么精神、人格。③文化游记散文。看其讲述了什么文化知识,感悟了什么文化现象,评析了什么世态人情。④议论说理散文。看通过摆事实讲道理,表明了什么观点等。

转换视 角法 常见的视角转换有:①历史与现实的转换,如文本写的是历史,可能暗含着对现实的期待;②批判与希望的转换,如文本批判一些问题,可能表现了对美好事物的希望;③正面与反面的转换,如文本写了反面的内容,可能暗示着它要肯定正面的内容。

突破二 概括分析形象

典例2 (2023四省高考适应性考试,T8)阅读下面的文字,完成后面的小题。

不能忘记的一面之识

茅 盾

他们第一次感觉到有这么一位年轻人跟他们在一起,是在天方破晓、山坡的小松林

里勉强能够辨清人们面目的时候。朝霞掩蔽了周围的景物,人们只晓得自己是在一座小

小的森林中,而这森林是在山的半腰。

昨夜他们仓皇奔上这小山,只知道是到一个比较安全的地方。现在,他们在晓风中

打着寒噤,睁大了眼发愣,突然发觉在他们周围,远远近近,有比他们多一倍的武装人员,

不用说,昨夜是在森严警戒中糊里糊涂地睡了一觉。

不安的心情正在滋长。一位年轻人,肩头挂一支长枪,胸前吊着一颗手榴弹,手提着

一支左轮,走近他们。他操着生硬的国语,告诉他们:已经派人下去察看情形了。

“敌人在什么地方 ”他们之中的G君问。

年轻人好像不曾听懂这句话,但也许听懂了,他侧着头想了想,好像一个在异国的旅

客临时翻检他的《普通会话手册》,要找一句他一时忘记了的“外国话”;终于他找到

了,长睫毛一闪,忽然比较流利地答道:“等等就知道了。”

与其说是这句话的效力,倒不如说是他那从容不迫的态度给人家一服定心剂。然

而人心总是无厌的,眼前既然有这么一位“语言相通”的人,怎么肯随便放过 问题便

像榴霰弹似的纷纷掷到他头上。

年轻人不忙不慌地静听着,闪动着他的长睫毛。末了,他这才回答,还是那一句:

“等等就知道了。”这一句话,现在可没有刚才那样的效力了。因为提出的问题太多

又太复杂,这一句回答不能概括。人们内心的不安,又开始滋长。

幸而,这所谓“等等”,不久就告终。敌人果然离这小小村落远些了,他们可以下山

去,到屋里一歇了。

因为整夜不曾好生睡觉,他们首先被引进一间房去“休息”一会儿,这房本来也有

人住,但此时却空着。

吃早饭的时候,招待他们的东道主告诉他们:今晚还得走夜路,白天可以畅快地睡个

好觉。

他们再回那间房去,刚到门口,可就愣住了。

因为是从光线较强的地方来的,他们一时之间也看不清楚,但觉得房里闹哄哄挤满

了人,嘈杂的说笑,他们全不懂。然而随即也就悟到,这是这间房的老主人们回来了,是

放哨或是“摸敌人”回来了。

渐渐地看明白,闹哄哄的七八人原来是在解下那些挂在身上的劳什子:子弹带、面

巾、马口铁杯子、手榴弹等。看着那几位新客,他们连说带笑,好像是表示抱歉,然后一

个一个又出去了,步枪却随身带起。

房里又寂静了,他们几位新客待了半晌,觉得十二分的过意不去。他们都走到那伟

大的板铺前,正打算各就“岗位”,这才看见房里原来还有一个人,他坐在那窗洞下,低

着头,在读一本书。

看见他是那么专心致志,他们都不敢作声。

一会儿,他却抬起头来了,呀,原来就是早晨在山上见过的那位年轻人。

只记得他是多少懂得点国语的,他们之中的C君就和他打招呼,觉得分外亲切,并对

占住了房间的事,表示歉意。

年轻人闪动着长睫毛,笑了一笑。可是他并不开口,凝眸望了他们一眼,收拾起书

笔,站起身来打算走。

“不要紧,你就留在这里,不妨碍我们的,况且我们也不想睡。”C君很诚恳地留

他。

他可有点惘然了,似乎有多少意思要倾吐,然而一时找不到字句。这当儿C君看见

他手里那本很厚的书就是他们一个朋友所写的《论民族民主革命》,一本高级的理论

书,不禁大感兴趣,就问他道:“你们在研究这本书吗 ”

他的长睫毛一敛,轻声答道:“深得很,看不懂。”忽然他那颇为白皙的脸红了一

下,羞怯怯地又加一句:“没有人教。”

“学习小组上用什么书 不是这一本吗 ”

“不是。”年轻人的长睫毛一动,垂眼看着手里那本书,又叹气似的说,“好深呵,好多

地方不懂。”

这叹息声中,正燃烧着火焰一样的知识欲;这叹息声中,反而响着理论学习的意志的

坚决,而不是灰心失望。他们都被深深感动了。C君于是问道:

“你是哪里人 ”

“新加坡。”

“什么学校 ”

“我是做工的。”年轻人回答,长睫毛又闪动一下。

从他不完全的答语中,他们知道了他生长在新加坡,念过一年多的小学,后来就做机

器工人,抗战以后回祖国投效,到这里也一年多了。

“你怎么到了这里的 ”有人冒昧地问。

年轻人又有点惘然了。他笑了笑,低垂着长睫毛,又回到原来的话题,叹息着说:

“知识不够,时间也不够呀。”

于是把那本厚书塞进衣袋,他说:“我还有事,等等,时间到了,会来叫你们。”便转

身走了。

房里又沉静了。他们都躺在松板上,然而没睡意,那年轻人的身世、性格——虽然

从这短促的会晤中只窥见了极少的一部分,依然给了他们无限兴奋。

态度沉着,一双聪明而又好作深思的眼睛,说话带点羞涩的表情——这样一个年轻

人,这样一个投身于艰苦的战斗生活的年轻人,仿佛在他身上就能看出中华民族的最优

秀的儿女们的面影。

(有删改)

(概括分析人物形象特点)本文中那位青年前后给了“他们”哪些不同印象 请概括分

析。(6分)

答案 ①第一印象是全副武装的青年战士,国语不好,无法回答“他们”提出的所有问

题,态度却从容不迫;②再次见面时感到亲切,青年专心致志地学习,让“他们”深受感

动;③得知青年是归国支援抗战的华侨工人,其态度沉着,从他身上看到了中华民族最优

秀儿女们的面影。(每点2分)

审题关键 本题要求考生在具体情境中概括那位青年给“他们”留下的印象。“印

象”既包括外在特征(如肖像、穿着、神态、行为举止等),也包括内在特征(如性格、

心理、精神品质等)。另外题干中的“前后”提示我们答题时应先从文中找出描写青

年的内容,然后按照前后顺序概括青年给“他们”留下的印象。

解题示范

文中那位青年前后两次出场,第一次在山上,第二次在山下老乡家里。答题时先从原文

中找出对应的内容区间,然后圈画出描述或评价青年的关键词句,最后进行概括。

两次出场 思考角度 关键词句 概括

在山上 人物描写 “肩头挂一支长枪,胸前吊着一颗手榴弹,手提着

一支左轮”“生硬的国语”“从容不迫的态度”“不忙不慌”“等等就知道了” 答案①

在山下老 乡家里 人物描写 “专心致志” 答案

②③

抒情、议论(作者、他人

的评价、感受) “亲切”“火焰一样的知识欲”“理论学习的

意志的坚决”“深深感动”“给了他们无限兴

奋”“态度沉着,一双聪明而又好作深思的眼睛,

说话带点羞涩的表情——这样一个年轻人,这样

一个投身于艰苦的战斗生活的年轻人,仿佛在他身上就能看出中华民族的最优秀的儿女们的面影” 事件 学习《论民族民主革命》、抗战以后回祖国投效 方法小结 “三角度”“两结合”概括人物形象特点

典例3 阅读下面的文字,完成问题。

牛铃叮当

李清明

①水乡多水牛。

②从我记事开始,一直到成年走出水乡,多以水牛为伴。不但假期要整天放牧水牛,

即使上学了每天也带上镰刀和竹筐,放学的路上割上满满一筐青草,回去喂养水牛。

③俗话说,一方水土养一方人。在我们水乡,可谓是一方水土养一方牛。洞庭湖多

年淤积的湖洲上围垦成水乡一个个垸落。湖汊内港、沟渠水塘星罗棋布,到处长满茂

盛的芦苇、青草和野蒿,这些都是水牛们上好的饲料。水牛生命力强,容易饲养。春、

夏、秋三季均以自然生长的草蒿为食;到了万物枯萎的冬日,每天也只需一捆干草便能

果腹。

④漫长的农耕时代,水牛一直被视为农家的命根子。从牛犊学会走路的那天起,它

的脖子上便被精心挂上一串铜制的铃铛。农忙季节,水牛可用于犁田、耙田;农闲时分,

水牛能帮助拉磨,碾压菜籽、稻谷,以便得到食油、大米。记得上世纪七十年代初,村里

就购买了东方红牌拖拉机,还配备了犁、耙等成套的耕田机械。没承想几吨重的“铁

牛”开进农田却经常陷进淤泥中,有时淹得只看见顶部的烟囱,最后还得用十头八头水

牛合力,才能“拖拉”出来。

⑤水牛天生就能游泳,还是长距离泅渡的高手。水浅处水牛游得很慢,一边游还一

边不忘啃食水中的荷叶、蒿草和野生水稻;一旦游到水深处,它便变得特别快捷,一边用

力划动四肢,一边高高抬起头角,“嗯呀——嗯呀”十分得意地叫唤不停。夏天,水牛成

了我和一班好伙伴最好的“游泳老师”。跟着水牛学游泳,我们先是用柳条鞭子将水

牛赶至河里,双手死死地拽住牛尾巴,待水牛飞速抢渡时,再使劲用双脚拍击水面。不消

两日,我们便掌握了“牛刨”“蛙泳”等全套的游泳本领。

⑥与水牛朝夕相处,我们也摸透了它温和、驯良的习性。只要你往牛头前一站,哪

怕它正在吞食草料,也会赶紧把头一低,让你攀住牛角,爬到它背上。待你坐好,水牛还

不忘摆动头角,“嗯呀——嗯呀”撒娇般地叫唤几声,牛铃也会“叮当——叮当”地响

个不停。骑在牛背上的我们,头上扎着柳条帽,腰间别着把弹弓,右手高高扬起柳条鞭

子,活像一个个舞剑骑马、披挂出征的大将军。

⑦别看水牛平日温驯,一旦打起架来却异常勇猛,尤以处于发情期的公牛为甚。当

攻击开始时,公牛们双眼通红,抵足弓背,头缩至前腿中间,亮出尖尖的双角,冲撞挑击。

一时间,牛铃骤响,沙飞石跳,响声震天。这时,只有将干草燃成的火把投掷到牛头角力

处,方能将它们分开。

⑧终于,水牛老了。连田也耕不动的水牛,静静蹲在牛栏中,等待自己大限的到来。

因为害怕掉膘,乡亲们往往会提前宰杀水牛。被牛绳绑囚在树下的水牛,看到屠夫磨刀

霍霍,都会掉下一颗颗好大好大的眼泪,似有深深的不舍和无限的悲戚。想起水牛这一

辈子所求最少,干的却是最苦最脏最累的活,站在一旁的我们不禁泪眼模糊。

⑨现今的水乡,早已不用水牛精耕细作,而是直接向稻田抛撒谷种,等天收粮,靠天

吃饭。放眼望去,湖洲上唯有水草疯长,久而久之便成了放养水牛的天然牧场。春天里,

不再耕田的水牛被赶至牧场,脖子上换上了刻有记号的新铃铛,直到冬天才各自牵回。

一起牵回的还有傍着公牛母牛的新生牛犊。牛犊的认领沿用的是乡里的老规矩:将各

家的大牛小牛赶至一处,看哪头牛犊跟谁家的大牛走,哪头牛犊就算是谁家的。

⑩如今,利益的驱动让这样的老规矩开始面临挑战。由牛犊引发的纠纷,每有耳

闻。曾有相邻的两家因争六条小牛而互不相让,直至对簿公堂,一家甚至提出要用船装

着大牛小牛去省城做“亲子鉴定”。自然,鉴定最后平息了纠纷,但花去的鉴定费、差

旅费和诉讼费加起来远远超过几头小牛的价值,这一时成了人们茶余饭后谈论最多的

黑色幽默。

打那以后,水乡的水牛们大都由放养改成了圈养。岁月流逝,牧童牛笛仿佛一夜

之间成了绝响。没了广阔湖洲茵茵绿草的映衬,少了骀荡和风的吹拂……牛铃依旧叮

当,但总觉得少了往昔的悦耳与悠扬。

(本文有删改)

(概括分析物象的作用)文中多次写到“牛铃”,有什么艺术效果 (5分)

答案 ①呼应题目,点明文旨。②作为线索,使全文结构更加紧凑。③形成背景旋律,增

添了感染力。④构成象征,承载了农耕时代的情感与记忆。

解题示范

思考角度 分析

内容角度 ①“牛铃”及其响声萦绕在文中,形成文章的背景旋律,使读者似乎听到了悠扬的牛铃声,和作者一起回到了那个年代,增强了文章的感染力。

②“牛铃”是作者童年时期乡村生活中的重要事物,见证了作者的童年时光,承载了农耕时代的情感与记忆。

③曾经的“牛铃”是牛犊学会走路时,人们精心给它们挂上的;现今的“牛铃”刻有记号,是人们维护自身利益的标示。“牛铃”的变化折射出时代的变迁,“牛铃依旧叮当,但总觉得少了往昔的悦耳与悠扬”表达了作者对淳朴、诗意乡村的眷恋,以及对田园牧歌图景消逝的怅惘,揭示了文章主旨。

结构角度 ①本文标题为“牛铃叮当”,因此文中多次写到“牛铃”,有照应题目的作用。

②作者从农耕时代的“牛铃”写到现今刻有记号、声音不再悦耳悠扬的新铃铛,“牛铃”串联起全文的内容,是文章的线索,使行文更紧凑。

方法小结 分清主次,分析物象的作用

概括内容要点,分析形象

关键

能力二

体系构建

突破一 概括内容要点

对散文内容要点的概括主要有两种考查角度。第一种是特定内容概括,指“原

因”“结果”“作用”“意义”“影响”“方式”“特点”等方面的内容。第二种

是主旨概括,对主旨的考查主要体现在两个方面:一是归纳内容要点,概括中心意思;二

是分析概括作者在文中的观点态度。

典例1 (2022全国乙,T8)阅读下面的文字,完成问题。

“九一八”致弟弟书

萧 红

可弟:小战士,你也做了战士了,这是我想不到的。

世事恍恍惚惚地就过了;记得这十年中只有那么一个短促的时间是与你相处的,现

在想起就像连你的面孔还没有来得及记住,而你就去了。

记得当我们都是小孩子的时候,当我离开家的时候,那一天的早晨你还在大门外和

一群孩子玩着,那时你才十三四岁,你看着我离开家,向着那白银似的满铺着雪的无边的

大地奔去。你恋着玩,对于我的出走,你连看我也不看。

而事隔六七年,你也就长大了,有时写信给我,因为我的漂流不定,信有时收到,有时

收不到。但我读了之后,竟看不见你,不是因为那信不是你写的,而是在那信里边你所说

的话,都不像是你说的。比方说——生活在这边,前途是没有希望的……

我看了非常的生疏,又非常的新鲜,但心里边都不表示什么同情,因为我总有一个印

象,你晓得什么,你小孩子。所以我回信的时候,总是愿意说一些空话,问一问,家里的樱

桃树这几年结樱桃多少 红玫瑰依旧开花否 或者是看门的大白狗怎样了 你的回信,说

祖父的坟头上长了一棵小树。在这样的话里,我才体味到这信是弟弟写给我的。

但是没有读过你的几封这样的信,我又走了,越走越离得你远了。

可弟,我们都是自幼没有见过海的孩子,海是生疏的,我们怕,但是也就上了海船,飘

飘荡荡的,前边没有什么一定的目的,也就往前走了。

不知多久,忽然又有信来,是来自东京的,说你是在那边念书了。恰巧那年我也要到

东京去看看,我想这一次可以见到你了。这是多么出奇的一个奇遇。

我一到东京就写信给你,约你第三天的下午六点在某某饭馆等我。

那天,我五点钟就等在那里,一直到了六点钟,没有人来,我又多等了一刻钟,我又多

等了半点钟,我想或者你有事情会来晚了的。到最后的几分钟,竟想到,大概你来过了,

或者已经不认识我。第二天,我想还是到你住的地方看一趟。有一个老婆婆,说你已经

在月初走了,离开了东京了。你那帘子里头静悄悄的,好像你在里边睡午觉的。

半年之后,我还没有回上海,你又来了信,说你已经到了上海,是到上海找我的。

我想这可糟了,又来了一个小吉卜赛。

这流浪的生活,怕你过不惯,也怕你受不住。

但你说:“你可以过得惯,为什么我过不惯 ”

等我一回到上海,你每天到我的住处来,我看见了你的黑黑的人影,我的心里充满了

慌乱。我想这些流浪的年轻人,都将流浪到哪里去。常常在街上碰到你们的一伙,你们

都是年轻的,都是北方的粗直的青年,内心充满了力量。你们是被逼着来到这人地生疏

的地方,你们都怀着万分的勇敢,只有向前,没有回头。但是你们都充满了饥饿,所以每

天到处找工作。你们是可怕的一群,在街上落叶似的被秋风卷着,弯着腰,抱着膀,打着

寒战。

那时你不知我心里的忧郁,你总是早上来笑着,晚上来笑着。进到我屋子来,看到可

吃的就吃,看到书就翻,累了,躺在床上就休息。

你那种傻里傻气的样子,我看了,有的时候,觉得讨厌,有的时候也觉得喜欢,虽是欢

喜了,但还是心口不一地说:“快起来吧,看这么懒。”

不多时就“七七”事变,很快你就决定了,到西北去,做抗日军去。

你走的那天晚上,满天都是星,就像幼年我们在黄瓜架下捉着虫子的那样的夜,那样

黑黑的夜,那样飞着萤虫的夜。

你走了,你的眼睛不大看我,我也没有同你讲什么话。我送你到了台阶上,到了院

里,你就走了。那时我心里不知道想什么,不知道愿意让你走,还是不愿意。只觉得恍恍

惚惚的,把过去的许多年的生活都翻了一个新,事事都显得特别真切,又都显得特别模

糊,真所谓有如梦寐了。

可弟,你从小就苍白,不健康,而今虽然长得很高了,精神是好的,体力仍旧是坏的。

我很怕你走到别的地方去,支持不住,可是我又不能劝你回家,因为你的心里充满了诱

惑,你的眼里充满了禁果。

恰巧在抗战不久,我也到山西去,有人告诉我你在洪洞的前线,离着我很近,我转给

你一封信,我想没有两天就可见到你了。那时我心里可开心极了,因为我看到不少和你

那样年轻的孩子们,他们快乐而活泼,他们跑着跑着,工作的时候嘴里唱着歌。这一群快

乐的小战士,胜利一定属于你们的,你们也拿枪,你们也担水,中国有你们,中国是不会亡

的。虽然我给你的信,你没有收到,我也没能看见你,但我不知为什么竟很放心,就像见

到了你一样。因为你也是他们之中的一个,于是我就把你忘了。

但是从那以后,你的音信一点也没有的。而至今已经四年了,你到底没有信来。

我本来不常想你,不过现在想起你来了,你为什么不来信。

今天又快到“九一八”了,写了以上这些,以遣胸中的忧闷。

愿你在远方快乐和健康。

1941年9月

(有删改)

(概括特定内容要点)这封信情真意切,“恍恍惚惚”的情感状态更是一再呈现。请分

析这种恍惚感的由来。(6分)

答案 ①信件主要内容是追忆往事,时光流逝带来了恍惚感;②十年间,姐弟俩生活在漂

泊中,世事无定带来了恍惚感;③弟弟从不懂事的“小孩子”成长为“小战士”,“我”

既牵挂又欣慰,多种感情交织,也产生了恍惚感。

解题示范

第一步,审清题干,明确概括方向

题目要求分析“这种恍惚感的由来”,属于对原因的分析概括;“‘恍恍惚惚’的

情感状态更是一再呈现”提示我们应先从原文中找到写“恍恍惚惚”情感状态的相

关内容,然后分析其由来。

第二步,细读原文,确定概括区间

文中一共有两处写到“恍恍惚惚”,一处是第二段的“世事恍恍惚惚地就过了”,

一处是第二十段的“只觉得恍恍惚惚的”。

第三步,分析概括,整合答案要点

段落 分析原因 提炼概括

第 二 段 “世事恍恍惚惚地就过了”是对“我”离家以来与弟弟聚散离合十年时间的整体回忆,“世事”既包括自己的离家出走、四处漂泊,也包括弟弟后来的出外,还有国家民族的动荡变化。由此可知,漂泊不定、世事无常的生活给作者带来了恍惚感。另外,这十年间,“我”和弟弟相处时间短暂,这种“恍恍惚惚”的情感状态也因“我”对弟弟的牵挂和想念而产生。 “这种恍惚感的由来”由内外两部分构成。外界因素有时间久远和生活漂泊多变两种,内部因素有“我”对弟弟的牵挂、欣慰等多种感情。

第 二 十 段 “只觉得恍恍惚惚的,把过去的许多年的生活都翻了一个新,事事都显得特别真切,又都显得特别模糊”是在上海分别之夜,弟

弟走后自己的心理感受。这里既有对弟弟离开的担忧、不舍,又有对弟弟的成长和变化的欣慰。 得分关键 第①点,答出“追忆往事”的意思得1分,答出“时光流逝”的意思得1分。

只写出了具体事件,相当于只“踩”中了“追忆往事”这一个得分点,只得1分。第②

点,答出“漂泊”的意思得1分,答出“世事无定”的意思得1分。笼统地写出空间位

置、生活状态的不确定,只得1分。没有写出“漂泊不定”,但写出了具体地点的变化

(东京→上海→山西),可得1分。第③点,体现“小孩子”到“小战士”的变化得1分,答

出“我”的复杂的情感,出现多个不同类的情感词得1分。

类题延读 (2018天津《虹关何处落徽墨》)请结合全文分析,文中的“我”为何要寻

找徽墨。

答案 ①喜爱徽墨,而徽墨式微,制墨技艺几近失传。②墨,传承着中国文字的博大精

深,浓缩的是民族文化的瑰宝。③警醒我们要时刻保持一颗对文化敬畏的心。

方法小结

1.概括特定内容要点“四法”

方法 释义

摘取法 直接摘录概括,即在原文中选摘符合答题要求的核心词句。

改写法 拼接改写,即提取部分原文词句,然后用自己的语言表述。

合并法 将相关联的、同类的内容分别摘取出来并组合在一起。

层析法 对于需要概括的内容,文中没有明显对应的关键词句时,可将对应内容分层,经过层层分析后归

纳概括。

2.概括主旨“四法”

抓关键 词句法 ①标题。很多散文的标题直接点明了主旨,是文章主旨的概括;有的标题即使没有点明主旨,也往往与主旨有着千丝万缕的联系。②开头、结尾。很多散文的开头和结尾会提示或暗含中心思想。③议论抒情句。在散文中,作者往往会通过一些议论或抒情句直接表达自己的观点态度和思想情感,抓住这些句子,把握作者的写作意图,就不难把握文章的主旨了。

串联层 意法 给文章划分层次,并概括层意,汇总层意,从而概括文章的主旨。

因文而 异法 ①写景状物散文。一般借景借物抒情,应看其写了什么景、物,抒发了什么感情或阐发了什么哲理。②写人记事散文。应看其写了什么人,记了什么事,表现了人物什么精神、人格。③文化游记散文。看其讲述了什么文化知识,感悟了什么文化现象,评析了什么世态人情。④议论说理散文。看通过摆事实讲道理,表明了什么观点等。

转换视 角法 常见的视角转换有:①历史与现实的转换,如文本写的是历史,可能暗含着对现实的期待;②批判与希望的转换,如文本批判一些问题,可能表现了对美好事物的希望;③正面与反面的转换,如文本写了反面的内容,可能暗示着它要肯定正面的内容。

突破二 概括分析形象

典例2 (2023四省高考适应性考试,T8)阅读下面的文字,完成后面的小题。

不能忘记的一面之识

茅 盾

他们第一次感觉到有这么一位年轻人跟他们在一起,是在天方破晓、山坡的小松林

里勉强能够辨清人们面目的时候。朝霞掩蔽了周围的景物,人们只晓得自己是在一座小

小的森林中,而这森林是在山的半腰。

昨夜他们仓皇奔上这小山,只知道是到一个比较安全的地方。现在,他们在晓风中

打着寒噤,睁大了眼发愣,突然发觉在他们周围,远远近近,有比他们多一倍的武装人员,

不用说,昨夜是在森严警戒中糊里糊涂地睡了一觉。

不安的心情正在滋长。一位年轻人,肩头挂一支长枪,胸前吊着一颗手榴弹,手提着

一支左轮,走近他们。他操着生硬的国语,告诉他们:已经派人下去察看情形了。

“敌人在什么地方 ”他们之中的G君问。

年轻人好像不曾听懂这句话,但也许听懂了,他侧着头想了想,好像一个在异国的旅

客临时翻检他的《普通会话手册》,要找一句他一时忘记了的“外国话”;终于他找到

了,长睫毛一闪,忽然比较流利地答道:“等等就知道了。”

与其说是这句话的效力,倒不如说是他那从容不迫的态度给人家一服定心剂。然

而人心总是无厌的,眼前既然有这么一位“语言相通”的人,怎么肯随便放过 问题便

像榴霰弹似的纷纷掷到他头上。

年轻人不忙不慌地静听着,闪动着他的长睫毛。末了,他这才回答,还是那一句:

“等等就知道了。”这一句话,现在可没有刚才那样的效力了。因为提出的问题太多

又太复杂,这一句回答不能概括。人们内心的不安,又开始滋长。

幸而,这所谓“等等”,不久就告终。敌人果然离这小小村落远些了,他们可以下山

去,到屋里一歇了。

因为整夜不曾好生睡觉,他们首先被引进一间房去“休息”一会儿,这房本来也有

人住,但此时却空着。

吃早饭的时候,招待他们的东道主告诉他们:今晚还得走夜路,白天可以畅快地睡个

好觉。

他们再回那间房去,刚到门口,可就愣住了。

因为是从光线较强的地方来的,他们一时之间也看不清楚,但觉得房里闹哄哄挤满

了人,嘈杂的说笑,他们全不懂。然而随即也就悟到,这是这间房的老主人们回来了,是

放哨或是“摸敌人”回来了。

渐渐地看明白,闹哄哄的七八人原来是在解下那些挂在身上的劳什子:子弹带、面

巾、马口铁杯子、手榴弹等。看着那几位新客,他们连说带笑,好像是表示抱歉,然后一

个一个又出去了,步枪却随身带起。

房里又寂静了,他们几位新客待了半晌,觉得十二分的过意不去。他们都走到那伟

大的板铺前,正打算各就“岗位”,这才看见房里原来还有一个人,他坐在那窗洞下,低

着头,在读一本书。

看见他是那么专心致志,他们都不敢作声。

一会儿,他却抬起头来了,呀,原来就是早晨在山上见过的那位年轻人。

只记得他是多少懂得点国语的,他们之中的C君就和他打招呼,觉得分外亲切,并对

占住了房间的事,表示歉意。

年轻人闪动着长睫毛,笑了一笑。可是他并不开口,凝眸望了他们一眼,收拾起书

笔,站起身来打算走。

“不要紧,你就留在这里,不妨碍我们的,况且我们也不想睡。”C君很诚恳地留

他。

他可有点惘然了,似乎有多少意思要倾吐,然而一时找不到字句。这当儿C君看见

他手里那本很厚的书就是他们一个朋友所写的《论民族民主革命》,一本高级的理论

书,不禁大感兴趣,就问他道:“你们在研究这本书吗 ”

他的长睫毛一敛,轻声答道:“深得很,看不懂。”忽然他那颇为白皙的脸红了一

下,羞怯怯地又加一句:“没有人教。”

“学习小组上用什么书 不是这一本吗 ”

“不是。”年轻人的长睫毛一动,垂眼看着手里那本书,又叹气似的说,“好深呵,好多

地方不懂。”

这叹息声中,正燃烧着火焰一样的知识欲;这叹息声中,反而响着理论学习的意志的

坚决,而不是灰心失望。他们都被深深感动了。C君于是问道:

“你是哪里人 ”

“新加坡。”

“什么学校 ”

“我是做工的。”年轻人回答,长睫毛又闪动一下。

从他不完全的答语中,他们知道了他生长在新加坡,念过一年多的小学,后来就做机

器工人,抗战以后回祖国投效,到这里也一年多了。

“你怎么到了这里的 ”有人冒昧地问。

年轻人又有点惘然了。他笑了笑,低垂着长睫毛,又回到原来的话题,叹息着说:

“知识不够,时间也不够呀。”

于是把那本厚书塞进衣袋,他说:“我还有事,等等,时间到了,会来叫你们。”便转

身走了。

房里又沉静了。他们都躺在松板上,然而没睡意,那年轻人的身世、性格——虽然

从这短促的会晤中只窥见了极少的一部分,依然给了他们无限兴奋。

态度沉着,一双聪明而又好作深思的眼睛,说话带点羞涩的表情——这样一个年轻

人,这样一个投身于艰苦的战斗生活的年轻人,仿佛在他身上就能看出中华民族的最优

秀的儿女们的面影。

(有删改)

(概括分析人物形象特点)本文中那位青年前后给了“他们”哪些不同印象 请概括分

析。(6分)

答案 ①第一印象是全副武装的青年战士,国语不好,无法回答“他们”提出的所有问

题,态度却从容不迫;②再次见面时感到亲切,青年专心致志地学习,让“他们”深受感

动;③得知青年是归国支援抗战的华侨工人,其态度沉着,从他身上看到了中华民族最优

秀儿女们的面影。(每点2分)

审题关键 本题要求考生在具体情境中概括那位青年给“他们”留下的印象。“印

象”既包括外在特征(如肖像、穿着、神态、行为举止等),也包括内在特征(如性格、

心理、精神品质等)。另外题干中的“前后”提示我们答题时应先从文中找出描写青

年的内容,然后按照前后顺序概括青年给“他们”留下的印象。

解题示范

文中那位青年前后两次出场,第一次在山上,第二次在山下老乡家里。答题时先从原文

中找出对应的内容区间,然后圈画出描述或评价青年的关键词句,最后进行概括。

两次出场 思考角度 关键词句 概括

在山上 人物描写 “肩头挂一支长枪,胸前吊着一颗手榴弹,手提着

一支左轮”“生硬的国语”“从容不迫的态度”“不忙不慌”“等等就知道了” 答案①

在山下老 乡家里 人物描写 “专心致志” 答案

②③

抒情、议论(作者、他人

的评价、感受) “亲切”“火焰一样的知识欲”“理论学习的

意志的坚决”“深深感动”“给了他们无限兴

奋”“态度沉着,一双聪明而又好作深思的眼睛,

说话带点羞涩的表情——这样一个年轻人,这样

一个投身于艰苦的战斗生活的年轻人,仿佛在他身上就能看出中华民族的最优秀的儿女们的面影” 事件 学习《论民族民主革命》、抗战以后回祖国投效 方法小结 “三角度”“两结合”概括人物形象特点

典例3 阅读下面的文字,完成问题。

牛铃叮当

李清明

①水乡多水牛。

②从我记事开始,一直到成年走出水乡,多以水牛为伴。不但假期要整天放牧水牛,

即使上学了每天也带上镰刀和竹筐,放学的路上割上满满一筐青草,回去喂养水牛。

③俗话说,一方水土养一方人。在我们水乡,可谓是一方水土养一方牛。洞庭湖多

年淤积的湖洲上围垦成水乡一个个垸落。湖汊内港、沟渠水塘星罗棋布,到处长满茂

盛的芦苇、青草和野蒿,这些都是水牛们上好的饲料。水牛生命力强,容易饲养。春、

夏、秋三季均以自然生长的草蒿为食;到了万物枯萎的冬日,每天也只需一捆干草便能

果腹。

④漫长的农耕时代,水牛一直被视为农家的命根子。从牛犊学会走路的那天起,它

的脖子上便被精心挂上一串铜制的铃铛。农忙季节,水牛可用于犁田、耙田;农闲时分,

水牛能帮助拉磨,碾压菜籽、稻谷,以便得到食油、大米。记得上世纪七十年代初,村里

就购买了东方红牌拖拉机,还配备了犁、耙等成套的耕田机械。没承想几吨重的“铁

牛”开进农田却经常陷进淤泥中,有时淹得只看见顶部的烟囱,最后还得用十头八头水

牛合力,才能“拖拉”出来。

⑤水牛天生就能游泳,还是长距离泅渡的高手。水浅处水牛游得很慢,一边游还一

边不忘啃食水中的荷叶、蒿草和野生水稻;一旦游到水深处,它便变得特别快捷,一边用

力划动四肢,一边高高抬起头角,“嗯呀——嗯呀”十分得意地叫唤不停。夏天,水牛成

了我和一班好伙伴最好的“游泳老师”。跟着水牛学游泳,我们先是用柳条鞭子将水

牛赶至河里,双手死死地拽住牛尾巴,待水牛飞速抢渡时,再使劲用双脚拍击水面。不消

两日,我们便掌握了“牛刨”“蛙泳”等全套的游泳本领。

⑥与水牛朝夕相处,我们也摸透了它温和、驯良的习性。只要你往牛头前一站,哪

怕它正在吞食草料,也会赶紧把头一低,让你攀住牛角,爬到它背上。待你坐好,水牛还

不忘摆动头角,“嗯呀——嗯呀”撒娇般地叫唤几声,牛铃也会“叮当——叮当”地响

个不停。骑在牛背上的我们,头上扎着柳条帽,腰间别着把弹弓,右手高高扬起柳条鞭

子,活像一个个舞剑骑马、披挂出征的大将军。

⑦别看水牛平日温驯,一旦打起架来却异常勇猛,尤以处于发情期的公牛为甚。当

攻击开始时,公牛们双眼通红,抵足弓背,头缩至前腿中间,亮出尖尖的双角,冲撞挑击。

一时间,牛铃骤响,沙飞石跳,响声震天。这时,只有将干草燃成的火把投掷到牛头角力

处,方能将它们分开。

⑧终于,水牛老了。连田也耕不动的水牛,静静蹲在牛栏中,等待自己大限的到来。

因为害怕掉膘,乡亲们往往会提前宰杀水牛。被牛绳绑囚在树下的水牛,看到屠夫磨刀

霍霍,都会掉下一颗颗好大好大的眼泪,似有深深的不舍和无限的悲戚。想起水牛这一

辈子所求最少,干的却是最苦最脏最累的活,站在一旁的我们不禁泪眼模糊。

⑨现今的水乡,早已不用水牛精耕细作,而是直接向稻田抛撒谷种,等天收粮,靠天

吃饭。放眼望去,湖洲上唯有水草疯长,久而久之便成了放养水牛的天然牧场。春天里,

不再耕田的水牛被赶至牧场,脖子上换上了刻有记号的新铃铛,直到冬天才各自牵回。

一起牵回的还有傍着公牛母牛的新生牛犊。牛犊的认领沿用的是乡里的老规矩:将各

家的大牛小牛赶至一处,看哪头牛犊跟谁家的大牛走,哪头牛犊就算是谁家的。

⑩如今,利益的驱动让这样的老规矩开始面临挑战。由牛犊引发的纠纷,每有耳

闻。曾有相邻的两家因争六条小牛而互不相让,直至对簿公堂,一家甚至提出要用船装

着大牛小牛去省城做“亲子鉴定”。自然,鉴定最后平息了纠纷,但花去的鉴定费、差

旅费和诉讼费加起来远远超过几头小牛的价值,这一时成了人们茶余饭后谈论最多的

黑色幽默。

打那以后,水乡的水牛们大都由放养改成了圈养。岁月流逝,牧童牛笛仿佛一夜

之间成了绝响。没了广阔湖洲茵茵绿草的映衬,少了骀荡和风的吹拂……牛铃依旧叮

当,但总觉得少了往昔的悦耳与悠扬。

(本文有删改)

(概括分析物象的作用)文中多次写到“牛铃”,有什么艺术效果 (5分)

答案 ①呼应题目,点明文旨。②作为线索,使全文结构更加紧凑。③形成背景旋律,增

添了感染力。④构成象征,承载了农耕时代的情感与记忆。

解题示范

思考角度 分析

内容角度 ①“牛铃”及其响声萦绕在文中,形成文章的背景旋律,使读者似乎听到了悠扬的牛铃声,和作者一起回到了那个年代,增强了文章的感染力。

②“牛铃”是作者童年时期乡村生活中的重要事物,见证了作者的童年时光,承载了农耕时代的情感与记忆。

③曾经的“牛铃”是牛犊学会走路时,人们精心给它们挂上的;现今的“牛铃”刻有记号,是人们维护自身利益的标示。“牛铃”的变化折射出时代的变迁,“牛铃依旧叮当,但总觉得少了往昔的悦耳与悠扬”表达了作者对淳朴、诗意乡村的眷恋,以及对田园牧歌图景消逝的怅惘,揭示了文章主旨。

结构角度 ①本文标题为“牛铃叮当”,因此文中多次写到“牛铃”,有照应题目的作用。

②作者从农耕时代的“牛铃”写到现今刻有记号、声音不再悦耳悠扬的新铃铛,“牛铃”串联起全文的内容,是文章的线索,使行文更紧凑。

方法小结 分清主次,分析物象的作用

同课章节目录