专题二文学性文本阅读 2.关键能力二 鉴赏小说的情节(课件)---2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题二文学性文本阅读 2.关键能力二 鉴赏小说的情节(课件)---2026版语文高三一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 560.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-10-28 17:15:07 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

鉴赏小说的情节

关键

能力二

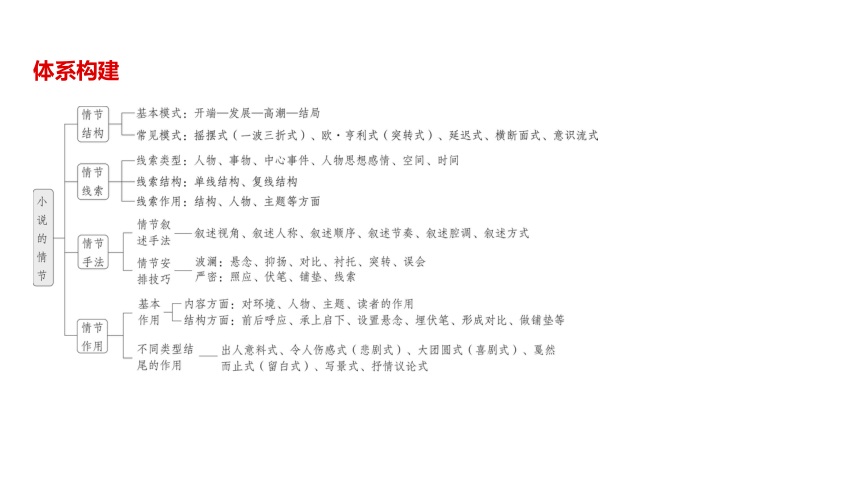

体系构建

突破一 梳理概括小说的情节

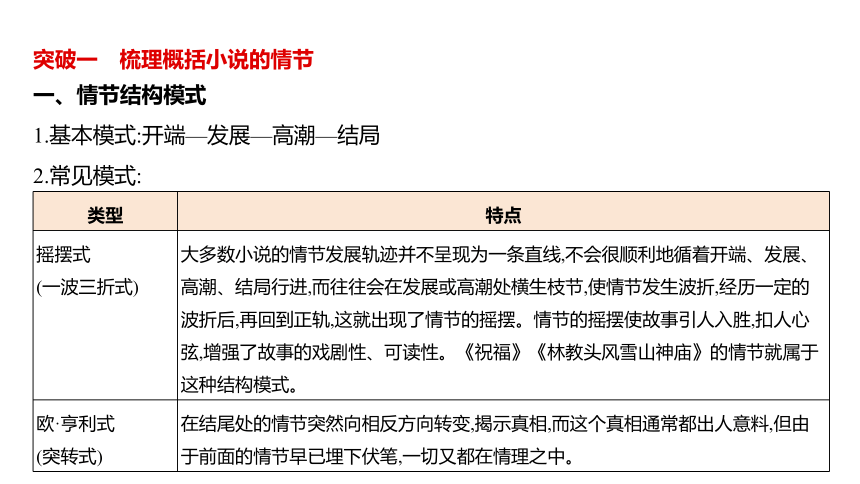

一、情节结构模式

1.基本模式:开端—发展—高潮—结局

2.常见模式:

类型 特点

摇摆式 (一波三折式) 大多数小说的情节发展轨迹并不呈现为一条直线,不会很顺利地循着开端、发展、高潮、结局行进,而往往会在发展或高潮处横生枝节,使情节发生波折,经历一定的波折后,再回到正轨,这就出现了情节的摇摆。情节的摇摆使故事引人入胜,扣人心

弦,增强了故事的戏剧性、可读性。《祝福》《林教头风雪山神庙》的情节就属于这种结构模式。

欧·亨利式 (突转式) 在结尾处的情节突然向相反方向转变,揭示真相,而这个真相通常都出人意料,但由于前面的情节早已埋下伏笔,一切又都在情理之中。

延迟式 作者竭力给故事、人物心理的进展设置障碍,拖延读者到达故事结尾的时间,又不使读者觉得希望完全破灭,在这种捉迷藏式的游戏中,一环扣一环,实现小说的结构张力。《老人与海》(节选)的情节就属于这种结构模式。

横断面式 将时空浓缩到一个小小的点上,在精巧的结构中展开漫长的时间和立体的无限空间。

意识流式 打破传统小说情节的时间顺序和因果逻辑,凭借人物的意识流动来组接素材。小说所叙述的对象是人物的心理活动的流动过程,包括人物的思想、意识、回忆、联想、想象、感觉、印象、梦境等。

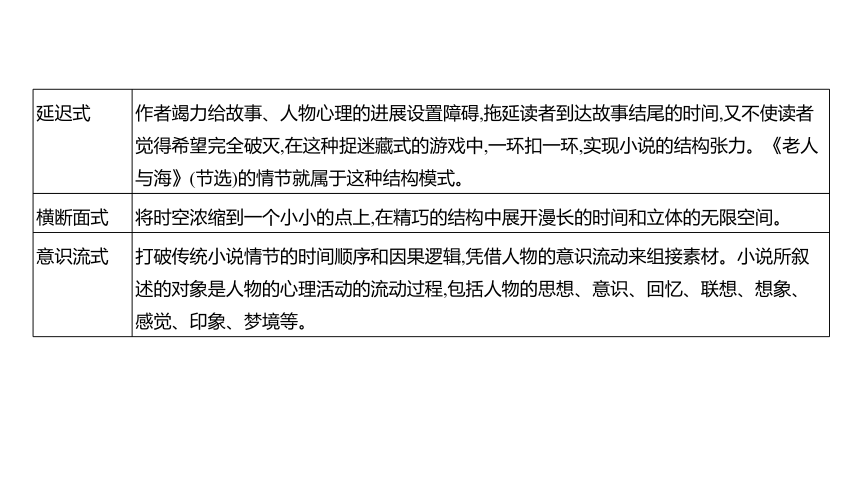

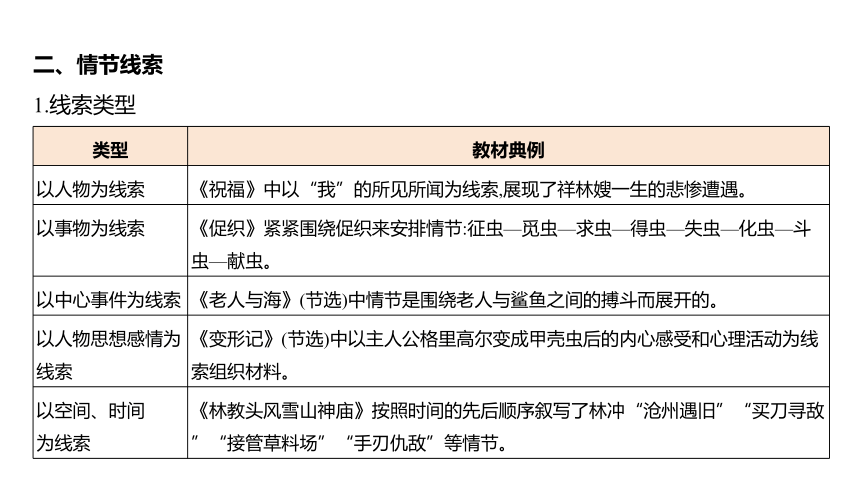

二、情节线索

1.线索类型

类型 教材典例

以人物为线索 《祝福》中以“我”的所见所闻为线索,展现了祥林嫂一生的悲惨遭遇。

以事物为线索 《促织》紧紧围绕促织来安排情节:征虫—觅虫—求虫—得虫—失虫—化虫—斗虫—献虫。

以中心事件为线索 《老人与海》(节选)中情节是围绕老人与鲨鱼之间的搏斗而展开的。

以人物思想感情为线索 《变形记》(节选)中以主人公格里高尔变成甲壳虫后的内心感受和心理活动为线索组织材料。

以空间、时间 为线索 《林教头风雪山神庙》按照时间的先后顺序叙写了林冲“沧州遇旧”“买刀寻敌”“接管草料场”“手刃仇敌”等情节。

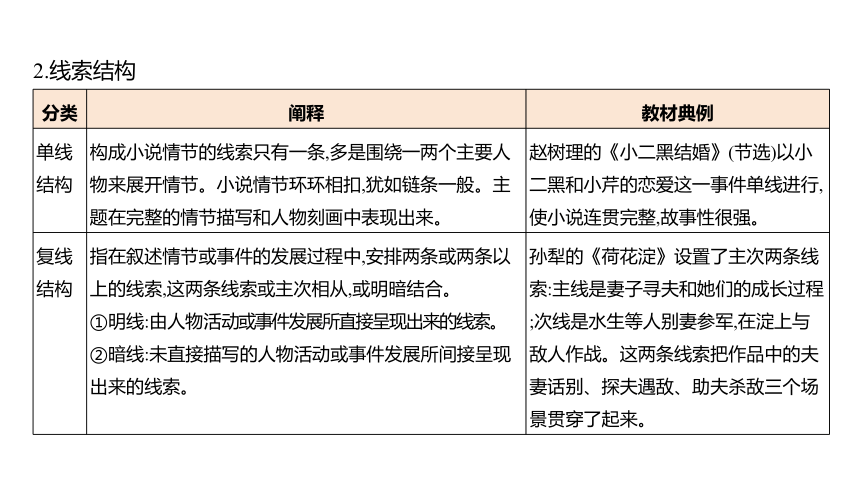

2.线索结构

分类 阐释 教材典例

单线 结构 构成小说情节的线索只有一条,多是围绕一两个主要人物来展开情节。小说情节环环相扣,犹如链条一般。主题在完整的情节描写和人物刻画中表现出来。 赵树理的《小二黑结婚》(节选)以小二黑和小芹的恋爱这一事件单线进行,使小说连贯完整,故事性很强。

复线 结构 指在叙述情节或事件的发展过程中,安排两条或两条以上的线索,这两条线索或主次相从,或明暗结合。 ①明线:由人物活动或事件发展所直接呈现出来的线索。 ②暗线:未直接描写的人物活动或事件发展所间接呈现出来的线索。 孙犁的《荷花淀》设置了主次两条线索:主线是妻子寻夫和她们的成长过程;次线是水生等人别妻参军,在淀上与敌人作战。这两条线索把作品中的夫妻话别、探夫遇敌、助夫杀敌三个场景贯穿了起来。

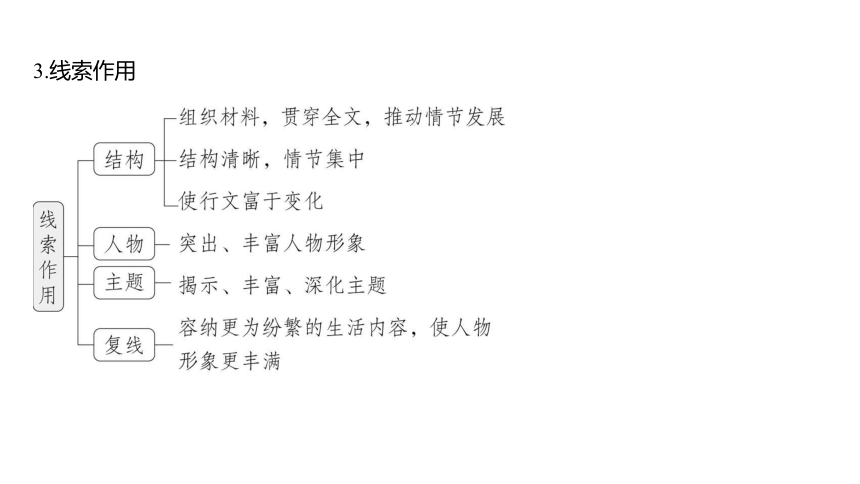

3.线索作用

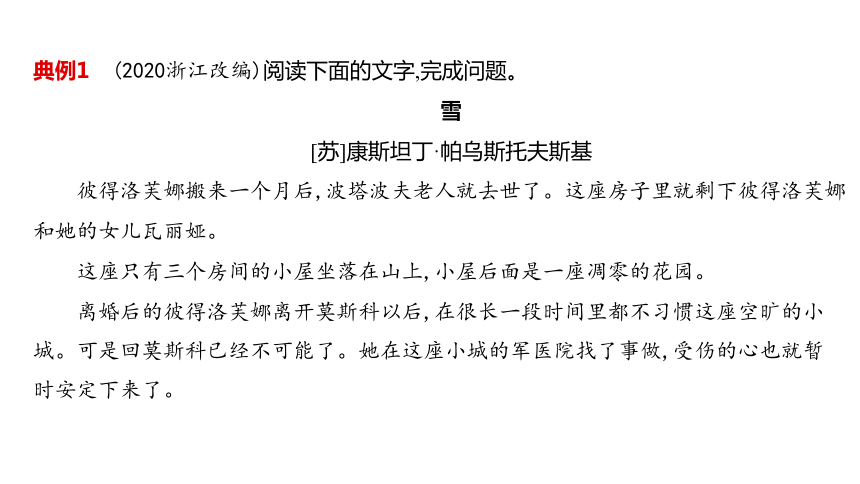

典例1 (2020浙江改编)阅读下面的文字,完成问题。

雪

[苏]康斯坦丁·帕乌斯托夫斯基

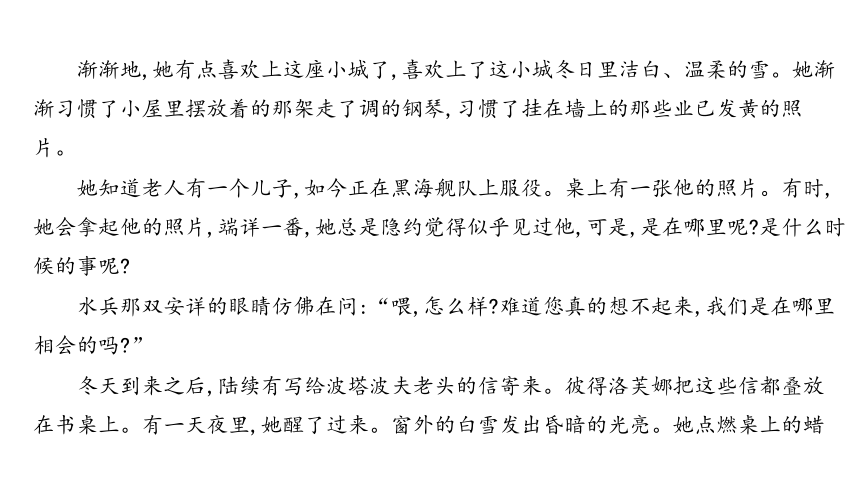

彼得洛芙娜搬来一个月后,波塔波夫老人就去世了。这座房子里就剩下彼得洛芙娜

和她的女儿瓦丽娅。

这座只有三个房间的小屋坐落在山上,小屋后面是一座凋零的花园。

离婚后的彼得洛芙娜离开莫斯科以后,在很长一段时间里都不习惯这座空旷的小

城。可是回莫斯科已经不可能了。她在这座小城的军医院找了事做,受伤的心也就暂

时安定下来了。

渐渐地,她有点喜欢上这座小城了,喜欢上了这小城冬日里洁白、温柔的雪。她渐

渐习惯了小屋里摆放着的那架走了调的钢琴,习惯了挂在墙上的那些业已发黄的照

片。

她知道老人有一个儿子,如今正在黑海舰队上服役。桌上有一张他的照片。有时,

她会拿起他的照片,端详一番,她总是隐约觉得似乎见过他,可是,是在哪里呢 是什么时

候的事呢

水兵那双安详的眼睛仿佛在问:“喂,怎么样 难道您真的想不起来,我们是在哪里

相会的吗 ”

冬天到来之后,陆续有写给波塔波夫老头的信寄来。彼得洛芙娜把这些信都叠放

在书桌上。有一天夜里,她醒了过来。窗外的白雪发出昏暗的光亮。她点燃桌上的蜡

烛,小心地抽出一封信,拆开了信封,环顾了片刻,便读了起来。

“亲爱的老爷子,”她念道,“我从战场上下来已经在医院里躺了一个月了。伤不

是很重。总的来说,伤快要养好啦。”

“爸爸,我常常想起你,”她接着念下去,“我也常常想起我们家这座小屋,但这

些离我似乎都非常遥远。我只要一闭上眼睛,立刻就会看到:我好像正在推开小门,走进

花园。这是在冬天,白雪皑皑,可是通向那座旧亭子的小径被清扫得干干净净,钢琴当然

已经修好啦,你把那些螺旋状的蜡烛插在了烛台上。钢琴上摆着的还是那些曲谱:《黑

桃皇后》序曲和抒情曲《为了遥远的祖国的海岸……》。门上的铃还响吗 我走的时候

还是没来得及把这修好。我难道还能再见到这一切吗 我明白,我在保卫的不仅是整个

国家,也在保卫这个国家里的每一个角落,包括我们家的花园小屋。

“我出院后,会有一个很短的时间回家探亲。我还不能确定。不过最好别等。”

她思忖,或许就在这两天内,这个陌生人就会从前线回来。

一大早,彼得洛芙娜就吩咐瓦丽娅拿起木铲去清理通向山坡上那座亭子的小径。

这座亭子已经非常破旧了。彼得洛芙娜修理好了门铃,她按了按门铃,门铃响了起来,声

音很大。她显得格外精神,面色绯红,说话嗓门特别大。她从城里请来了一位老技师,他

修好了钢琴,说这的确是一架好钢琴。

老技师走了之后,彼得洛芙娜小心翼翼地从抽屉翻找出一包粗粗的螺旋状蜡烛。

她把蜡烛插到了钢琴架上的烛台上。晚上,她点燃蜡烛,坐到钢琴前,顿时,整个房子都

充满了音乐声。

还在火车上,波塔波夫中尉就算好了,留给他待在父亲那儿的时间不超过一昼夜。

火车是下午到达小城的。就在车站,中尉从认识的站长那儿了解到,父亲已经在一个月

前去世了,如今在这座屋里住着的是一个带着女儿从莫斯科来的陌生的女歌唱家。站

长建议中尉就别回家去了。

中尉沉默了一会,说了声“谢谢”,便走了出去。站长看着他的背影,摇了摇头。

穿过小城,一片暮霭中,波塔波夫终于走到了房子跟前。小心翼翼地打开小门,可是小门

还是咯吱地响了一声。花园仿佛抖动了一下。树枝上有雪花簌簌飘落,沙沙作响。他

环视四周。雪地里,一条已打扫干净的小径通向旧亭子,他不知不觉地走到了亭子里,把

手放在年代已久的栏杆上。远方,森林的尽头,天空雾蒙蒙一片,呈现出粉红色的霞光,

大概是月亮在云层后面慢慢升起的缘故。

“怎么会是这样 ”波塔波夫一脸茫然,轻声地自言自语道。

不知是谁小心翼翼地拍了拍波塔波夫的肩膀。他回过头去。在他身后站着一位

年轻的女人。“进屋吧,别在这站着。”女人轻轻说。波塔波夫一言不发。女人拽着

他的袖口,沿着打扫干净的小径走向小木屋。快到台阶的时候,波塔波夫停了下来,感到

喉咙里一阵痉挛,几乎喘不上气来。女人还是那样轻柔地说道:“没关系。请您别拘

束。很快就会过去的。”

他进了屋子。整个晚上,波塔波夫都无法消除一种奇怪的幻觉,仿佛他处在一种飘

然的、影影绰绰的,但却十分真实可靠的梦境中。钢琴、蜡烛……屋子里的一切都如

他当初想看见的一样。

彼得洛芙娜坐到钢琴前,小心翼翼地弹奏了几曲,转过身,对波塔波夫说:

“我觉得我好像在哪儿见过您。”

“也许吧,”波塔波夫答道,“不过,想不起来啦。”

几天之后,彼得洛芙娜收到了波塔波夫写来的信。

“我当然记得我们是在哪里相逢的,”波塔波夫写道,“可是我不想在家里对您

说。您还记得1927年在利瓦季亚吗 在一条小道上,我只看了您一眼,您的倩影就永远

刻在了我脑海里。当我看着您的背影远逝,我就知道,您是会让我的一生发生改变的

人。可我当时不知为什么就是没有追上去。在这条小道上,我只看了您一眼,就永远失

去了您。不过,生活看来对我还是很宽厚的,让我又遇上了您。如果能有一个美满的结

局,如果您需要我的生命,那它当然是属于您的。”

彼得洛芙娜放下手中的信,两眼朦胧地望着窗外那白雪皑皑的花园,低声说道:

“天呐,我从来没有去过利瓦季亚!从来没有!可是,现在这还有什么意义吗 该不该

让他知道这一点呢 或者干脆欺骗一下我自己吧!”

她捂住自己的双眼,笑了起来。

1943年

(有删改)

简要概括这篇小说的情节。(5分)

答案 ①序幕:介绍房主波塔波夫老人的去世以及小屋的情况。②开端:介绍彼得洛芙

娜的生活情况,她看到水兵的照片,感觉非常熟悉。③发展:彼得洛芙娜通过信件了解到

老人的儿子不久将回家探亲,并按照老人的儿子在信中提到的愿望收拾花园和小屋。

④高潮:彼得洛芙娜与老人的儿子波塔波夫中尉见面。⑤结局:彼得洛芙娜收到波塔波

夫中尉的信,面对波塔波夫中尉的表白,她十分愉快。

解题示范

解答本题可以采用结构连贯法,即按照“序幕—开端—发展—高潮—结局”的结构梳

理情节。

结构 情节内容

序幕(第一~二段) 写彼得洛芙娜搬来小城住所后,房主波塔波夫老人去世,并介绍其住所环境。

开端(第三~六段) 介绍彼得洛芙娜在小城的生活情况以及其看到水兵的照片后似曾相识的感觉。

发展(第七~十三段) 写彼得洛芙娜通过信件了解到老人的儿子不久将回家探亲,并按照老人的儿子在信中提到的愿望收拾花园和小屋。

高潮(第十四~二十二段) 写彼得洛芙娜与老人的儿子波塔波夫中尉见面。

结局(第二十三~ 二十七段) 波塔波夫中尉离开后写信表达对彼得洛芙娜的爱意。彼得洛芙娜面对波塔波夫中尉的表白,十分愉快。

方法小结 梳理概括小说的情节“四法”

结构 连贯法 厘清小说的结构层次,按“开端—发展—高潮—结局”的结构模式梳理。

场面 连贯法 小说中的场面是人物活动的重要场所,有些小说中一个场面就可以梳理为一个情节。

线索 连贯法 小说的线索是贯穿整个作品的情节发展的脉络,它可以是人物、事物、时间、地点等。抓住线索,就可以围绕线索概括出情节发展的各个阶段内容。

细节 连贯法 围绕人物活动,深入阅读文本内容,抓住对情节推进或人物活动、心理具有表现力的细节,勾画关键词句,并进行提炼、概括。

突破二 分析情节手法

1.情节叙述手法:叙述视角、叙述人称、叙述顺序、叙述节奏、叙述腔调、叙述方式

(详见第一讲关键能力一鉴赏小说的叙述特征)

2.情节安排技巧

(1)制造情节波澜技巧

技巧 阐释 作用

悬念 指在小说的叙述中先设置一个谜面,藏起谜底,在适当的时候再予以点破。 吸引读者,引人入胜,使读者的期

待心理得到满足。

抑扬 指对写作对象或欲扬先抑或欲抑先扬,然后陡然一转,出乎读者意料。 使文势曲折多变,使文章产生峰回路转、跌宕起伏的效果,增强作品的可读性。

对比 把两种对立的事物或者同一事物的两个不同方面,放在一起相互比较。 渲染气氛、表现人物或突出主题。

衬托 指描绘某一事物来表现另一事物的艺术手法,它分为正衬和反衬两种。 使文章更生动,人物、事物形象更突出,主题更鲜明。

突转 在小说结尾部分,作者常常采用突转的方法形成情节的某种“巧合”、某种意料之外的反转,或者是形成人物性格的“急剧改变”。 常收到意料之外、情理之中的效果,对表现小说主旨起到画龙点睛的作用。

误会 即在文章的开头部分有意识地设置误会,到文章结尾时才点明真相。 避免叙事的平铺直叙,使故事情节跌宕起伏,一波三折。

(2)情节安排严密技巧

技巧 阐释 作用

照应 又叫呼应,是篇章间的某些内容和意思在不同位置上的呼应。 使情节连贯,脉络清晰,结构紧凑。

伏笔 指作者对将要在作品中出现的人物或事件,预先作的提示或暗示。 使全文前后呼应,结构更严谨,情节发展更合理,前因后果更分明。

铺垫 也称铺叙衬垫,指为了突出后面要出场的主要人物、事物或要发生的事件,先对次要人物、事物、事件进行铺叙。 能突出主要人物、事件,增加情节张力,制造悬念,使情节具有合理性。

线索 是贯穿整个作品情节发展的脉络,它可以是小说中的某个人物、某个事物,也可以是作者的情感、小说的事件,还可以是故事发生的空间、时间。 使情节更加紧凑;使人物性格更加突出,形象更加丰满;使主题更加丰富和深刻。

易混辨析 铺垫和伏笔的区别

①从目的和作用上看,铺垫的目的是突出主要人物或事件。伏笔主要是为了使下

文的情节不使读者感到疑惑,以求前后呼应;它常常与“照应”配合使用,即所谓前有伏

笔,后有照应。

②从形态上看,铺垫往往大肆渲染,所用笔墨较多,唯恐读者不见,是“显性”的。

伏笔通常比较隐蔽,只有一两笔,点到为止,是“隐性”的。巧妙的伏笔,在没有看到

“照应”之前,貌似“闲笔”。

回扣教材1

《林教头风雪山神庙》在情节的安排上有怎样的特点

答案 (1)巧铺双线,明暗交织。小说主要刻画了正面人物林冲和反面人物陆谦等对比

鲜明的形象,围绕人物的活动,巧妙安排了明、暗两条线索。“明线”就是林冲的活动,

写他沧州遇旧、得小二信、买刀寻敌、接管草料场、市井沽酒、夜宿山神庙、隔门

听真相、手刃仇敌等情节;“暗线”就是陆谦等人的活动,写他们酒店密谋、调林冲守

草料场、火烧草料场、庙前谈毒计、被杀丧命等情节。两条线索时分时合,时隐时现,

分错交合,齐头并进,推动了故事情节的发展。

(2)巧设悬念,引人入胜。小说一开始并没有明写陆谦等人的密谋,只是隐约透露一点线

索,引起人们的猜想。中间叙述管营对林冲的“抬举”,进一步设置悬念。最后通过人

物自身的言语把阴谋全部揭穿。这样布局,波澜起伏,曲折离奇,能吸引读者,增强艺术

效果。

(3)处处设伏,前后照应。如文中多处写到“尖刀”,前伏后应。林冲在街上寻敌之时

“买把解腕尖刀,带在身上”,前往草料场时便“带了尖刀”,后来在手刃仇敌之时才能

“取出那口刀来”。又如林冲夜宿山神庙,拨石靠门,这个细节为后文陆谦等人推不开

门,林冲听到对话得知真相埋下伏笔,为他奋起反抗、手刃仇敌提供了行动的前提。

典例2 (2020浙江,T12)作者用了哪些手法使小说结构紧凑 (6分)(文本见第一讲关键

能力二突破一典例1《雪》)

答案 ①情节前后照应。小说开头以悬念的方式提到女主人公觉得和对方似曾相识,

结尾进行呼应。②利用书信来加快小说的叙述节奏。通过书信,将男女主人公的心灵

迅速拉近。③利用景物进行前后勾连。雪、钢琴、蜡烛等景物反复出现并前后勾

连、照应。④场景相对集中。通过压缩空间的方式,将场景集中到波塔波夫老人的花

园、小屋。

解题示范

第一步,审题干,明类型

根据题干中“哪些手法”“结构紧凑”可知,本题属于综合考查型,要求综合分析

情节手法,应从情节安排技巧和情节叙述手法两个方面多角度地思考。

第二步,定手法,析运用

思考角度 定手法 析运用

情节安 排技巧 照应 小说开头以悬念的方式提到女主人公彼得洛芙娜觉得和波塔波夫中尉似曾相识,“端详一番,她总是隐约觉得似乎见过他”,结尾以波塔波夫中尉给彼得洛芙娜的信进行呼应。虽然小说交代了彼得洛芙娜并未与波塔波夫中尉在利瓦季亚偶遇,但是文章以两个人彼此似曾相识来前后照应。

线索 “雪”是小说的标题,也可以看作是一个具有象征意味的线索,在文中多次出现。

情节叙 述手法 叙述 节奏 书信是文中特别重要的一个道具(物象),有书信,才有女主人公准备一切的行为,才有男女主人公后来的相逢、相知等情节的发生,书信加快了小说的叙述节奏。另外,文中一再写雪、钢琴、蜡烛等景物,这些景物前后勾连,把情节紧密联系在一起。

叙述 方式 故事的发生地集中在波塔波夫老人的花园、小屋,这种将故事发生的空间进行压缩的方式让场景更集中。

第三步,简概括,析效果

类题延读 (2016全国Ⅱ《战争》)小说以“电话”为枢纽连接人物、安排情节,这样

处理有什么作用 请简要分析。

答案 ①一个电话将两人命运连在一起,偶然与必然交错,凸显了战争背景,强化了戏剧

性情节;②主人公言行主要通过电话聊天呈现出来,便于透露人物心声,使人物形象更真

实;③电话交流的限制性给小说留下较多空白,丰富了人物与主题的想象空间。

方法小结

突破三 分析情节作用

回扣教材2

1.《复活》(节选)开头部分插入狱中其他人对话的情景有什么作用 请结合小说简要

分析。

答案 ①为聂赫留朵夫和玛丝洛娃时隔多年再次见面提供了背景;②对话内容从侧面

揭示了当时俄国社会混乱的局面;③推动了情节的发展,正是因为环境吵闹,玛丝洛娃听

不清聂赫留朵夫的讲话内容,才有了后文两人近距离交谈的情节。

2.《百合花》结尾处写新媳妇把印有百合花的被子盖在通讯员身上,这一情节

有什么作用

答案 ①情节方面:和前文“借被子”、通讯员牺牲形成照应,使故事情节更加完整。

②人物形象塑造方面:进一步突出了新媳妇内心像百合花一样纯洁、高尚的心灵以及

对战士的真挚情感;侧面烘托了通讯员不畏牺牲、舍己为人的形象。③主题方面:凸显

战争年代军民之间纯洁的鱼水之情这一主题。

3.《促织》中有两个幻想的情节,即问卜得虫及成子化虫,它们在文中的作用是

什么

答案 ①从情节发展的角度看,这两个幻想的情节冲破了现实生活的限制,推动了情节

的发展。②从表现主题的角度看,成名一家走投无路,将解脱苦难的希望寄托在神明身

上,由此可见社会的黑暗无道;而成子自尽后还要魂化促织以供玩赏,才能使一家人脱离

苦难,这就更加表现出百姓所受迫害之深。

4.《百合花》中四次写到通讯员衣服上的破洞,有何作用

答案 ①人物上:挂破衣服并不肯让新媳妇补,有助于刻画通讯员腼腆、憨厚和执拗的

形象。通讯员牺牲后,新媳妇为其缝破洞,生动地展现了这位平凡妇女的纯朴与善良。

②情节上:“我”能看到已经走远的通讯员衣服上的破洞,一方面呼应前文,另一方面照

应了下文再写衣服上的破洞,使故事前后贯通。③主题上:新媳妇缝衣服上的破洞,表现

新媳妇对通讯员的关心和痛惜,丰富作品军爱民、民拥军的内涵,表现深刻的社会主

题。

典例3 (2020浙江改编)(分析中间情节的作用)小说中的彼得洛芙娜阅读水兵写给他

父亲的信这一情节在全文中有什么作用 试简要分析。(4分)(文本见第一讲关键能力

二突破一典例1《雪》)

答案 ①内容上,刻画了波塔波夫中尉这一人物形象,丰富了文章内容;说明了小说描写

的是战争内容,表现了波塔波夫中尉保家卫国的爱国主义情怀。②结构上,承上启下,使

得情节发展逻辑严密,合情合理。来信照应了上文关于波塔波夫老人有个在黑海舰队

上服役的儿子的情节;正是因为读到了水兵在信中提到的小径、钢琴、门铃等,才有了

后文彼得洛芙娜清理小径、修门铃、请人修钢琴等情节。

解析 文中彼得洛芙娜阅读水兵写给他父亲的信这一情节出现在小说的第八、九、

十段,属于小说的中间情节,答题时应主要从内容(人物、环境、主题)和结构(与其他情

节的关系)两个角度思考。

典例4 (2019全国Ⅲ,T9)阅读下面的文字,完成问题。

到梨花屯去

何士光

这故事开场时是颇为平淡的,只是后来,马车快要进梨花屯,而两个乘客也沉默时,回过头来看一看,兴许才有一点故事的意味……

一辆马车从白杨坝出来,车夫是个老人家。在一座石桥旁,他把一个中年人让到车

上来。看得出,这是位下乡干部。

天色好晴朗。水田还没有栽上秧子,但包谷已长得十分青葱,初夏的山野,透露着旺

盛的生命力,叫人沉醉不已。碎石的马路拐弯了,爬坡了,又拐弯了,又爬坡了。不时有

布谷在啼叫,车上的人似乎打起盹来了。

不知过了多久,马车停住。打盹的干部猛地抬头,看见有人正上到车上来。

“啊,谢主任 ”来人犹豫地打招呼,似乎有些意外。

“是……老赵同志 ”谢主任嗫嚅了一下,也有些突然。

车抖了一下,从横过路面的小小水沟上驶过。

谢主任把香烟掏出来,递一支给老赵:“去梨花屯 ”语气中有和解的意味。

老赵谨慎地回答:“是。”

“去包队吗 ”

“是。胜利大队。”

“我也是!”谢主任和蔼地笑起来,“我们都是十回下乡九回在,老走梨花这一

方!”

笑颜使气氛松动起来。三只白鹤高高飞过,不慌不忙扇动着长长的翅膀,在蓝天里显得

又白又亮……

“老赵,”谢主任开诚布公地谈起来,“我一直想找机会和你谈谈呢! 为七六年秋

天在梨花挖那条沟,你怕还对我有些意见呐!”

“谢主任,你说到哪里去了!”

“实事求是嘛! 当时我是工作队的负责人,瞎指挥是我搞的,该由我负责! 有人把责

任归到你头上,当然不应当!”

“我……”

“我也明知那条沟不该挖,一气就占了四十亩良田。但当时压力大啊;上边决定要

挖,社员不同意挖,是我硬表了态:我叫挖的,我负责!”

“这种表态,”老赵想了一想,“我也表过……”

“那是因为我先表嘛!”谢主任接过话头,“老赵,去年报上有篇报道,你读过没

有 ”

“哪一篇 ”

“谈得真好!”谢主任不胜感慨地说,“是基层干部座谈。总结说:上面是‘嘴巴

硬’,基层干部是‘肩膀硬’!基层干部负责任。像是报道的安徽……”

路转了一个大弯——在一座杉树土岗前好像到了尽头,接着又一下子在马车前重

新展现出来,一直延伸到老远的山垭口……

“正是这样嘛!”谢主任点头,“那条沟,责任由我负!”

“我也有责任! 那是分派给我的任务。如果不是我催得紧,态度那样硬,说不定就

挖不成! 责任归我负!”

双方都有诚恳的态度,气氛十分亲切了,甚至到了甜蜜的地步。

路旁出现了一条水沟,水欢快地流淌着,发出叫人喜悦的响声……

他们无拘无束地谈下去了。谈形势,谈这次去梨花屯纠正“定产到组”中出现的

种种偏差,等等。后来,拉起家常来了……

越近梨花屯,地势就越平坦,心里也越舒畅。突然,谢主任拍了拍赶车老汉的肩膀:“停

一停!”

老人家把缰收住了。

“两年多没到梨花,看看那条沟怎样了!”

坝子上水田一块接着一块,已经犁过了。带着铧印的泥土静静地横陈着,吸收着阳光,像

刚切开的梨子一样新鲜,透着沁人心脾的气息……

看不见那条沟。

谢主任问车夫:“老同志,那条沟是不是在这一带 ”

“咹 ”老人家听不清。

老赵大声说:“沟——挖过一条沟啊!”

“嗯,”老人家听懂了,点点头,“是挖过一条沟。唔,大前年的事喽,立冬后开挖

的。分给我们六个生产队,每个劳力摊一截。我都有一截呢! 顶上头一段,是红星队…

…”

看来老人家说起话来是絮絮不休的。老赵终于打断了他:“现在沟在哪里 ”

“哪里 ”老人家摇着头,“后来填了嘛,去年,开春过后……”

谢主任问:“哪个喊填的 ”

“哪个 ”老人家认真地想了一回,“没有哪个。是我们六个队的人商量的。总不成就

让它摆在那里,沟不沟坎不坎的! 唔,先是抬那些石头。论挑抬活路,这一带的人都是好

手,肩膀最硬……”

像我们在乡下会碰到的许多老人家一样,这位老人也有着对往事的惊人记忆。也

许平时不大有机会说话,一旦有人听,他们就会把点点滴滴说得详详细细,有几分像自言

自语,牵连不断地说下去。说下去,平平静静地,像是在叙述别人的而不是自身的事情,

多少波澜都化为了涓涓细流,想当初虽未必如此简单,而今却尽掩在老人家略带沙哑的

嗓音里了。

后来,老赵提醒他:“老人家,我们走吧!”

老赵的声音,柔和得有些异样。而且不知为什么,这以后不论是老赵还是谢主任,都没再

说一句话。

啊,前面,杂树的碧绿和砖瓦的青灰看得见了。是的,梨花屯就要到了!

1979年5月

(有删改)

(分析首尾情节的作用)两个乘客为什么沉默 小说为什么首尾均有这一细节 请结合全

文分析。(6分)

答案 第一问:两个乘客的沉默,是由于赶车老人的话使他们产生触动,并陷入沉思。

第二问:①首尾两度写到沉默,既是结构上的呼应,也强调了沉默之中含有深意;②小说

在开头提示“回过头来看一看”,结尾又说“不知为什么”,都指引读者去思考这个看

似平淡的故事所包含着的深刻意味。

解题示范

第一步,精准审题,把握方向

题干要求分析的是“首尾”细节,要结合开头与结尾这两个特殊位置分析其作用。

第二步,确定角度,找出对应

思考角度 文中对应的答案要点

内容 方面 对读者 的作用 开头提示“回过头来看一看”,结尾又说“不知为什么”,两个乘客(谢主任和老赵)的沉默含有的深意,作者没有给出明确答案,引导读者去思考。

对主题 的作用 谢主任和老赵通过交谈化解了之前因挖一条不适宜的沟而产生的矛盾,在快到梨花屯时,他们通过车夫得知当年挖的那条沟已经被六个大队的村民自发填平了。此时,两人的沉默,一是对自身以往工作的反省思考,思考如何利用民主科学决策引领百姓脱贫致

富;二是其认识到了农民群众有着自发自觉弥补社会发展过程中的偏差的优秀品德。

结构 方面 与情节 的关系 首尾两度写到两个乘客沉默,使情节前后照应。

类题延读 1.(2017全国I《天嚣》)小说以一个没有谜底的“美好的谜”结尾,这样处

理有怎样的艺术效果 请结合作品进行分析。

答案 ①小说人物“他”所知有限,这样写很真实;②故事戛然而止,强化了小说的神秘

氛围;③打破读者的心理预期,留下了更多想象回味的空间。

2.(2017山东《七岔犄角的公鹿》)本文以“我”与特吉的冲突开篇,这样写有什么作

用 请简要分析。

答案 ①通过紧张的冲突,引起读者阅读兴趣,把读者迅速带入小说情境;②引出下文

“我”去打猎的故事;③交代“我”的孤儿身份、与继父的情感隔膜,以及“我”对亲

情的渴望;④初步刻画“我”性格的倔强和好强。

方法小结

1.分析小说情节(段落/细节)作用“两角度”

内容 角度 对环境 的作用 ①这一情节(段落/细节)是不是自然环境或社会环境;②是否交代了情节发生的时间、地点、环境、氛围、社会背景等。

对人物 的作用 ①思考该情节(段落/细节)是否表现了人物间的矛盾;②思考该情节(段落/细节)为人物的活动提供了什么依据,使人物的性格和命运发生了怎样的转变;③思考该情节(段落/细节)是否表现了人物的身份、心理、性格等。

对主题 的作用 ①从社会环境或社会话题等方面思考这一情节(段落/细节)对历史或现实的折射与反映;②从写作意图的角度思考作者安排这一情节(段落/细节)所揭示的人物形象的典型意义及人物身上折射出的人性。

对读者 的作用 设置悬念,吸引读者注意力;引起读者的阅读兴趣,引发读者思考;给读者留下更多的想象空间;强化情节平中见奇的效果;等等。

结构 角度 与情节 或标题 的关系 紧扣情节(段落/细节)的不同位置和情节手法回答:照应前文或标题;承上启下;线索,贯穿全文;设置悬念,埋下伏笔;形成对比;为后面情节做铺垫;推动故事情节发展;使情节曲折生动;等等。

2.注意小说不同类型的结尾的特殊作用

分析小说结尾的作用时,除了考虑小说一般情节的作用之外,还需要结合其方式、

技巧分析其特殊的作用:

方式 作用

出人意料式 ①结构上,使平淡的故事情节陡生波澜,产生震撼人心的力量;②表现手法上,与前文的伏笔相照应,使人觉得又在情理之中;③突出人物形象;④突出文章主旨。

令人伤感式 (悲剧式) ①主题上,能更好地深化主题;②人物性格上,强化人物性格的悲剧色彩;③表达效果上,令人感动,令人回味,引人思考。

大团圆式 (喜剧式) ①表达效果上,给读者留下了广阔的想象空间,耐人寻味;②读者的情感体验上,符合人们阅读的心理预期,容易引起读者的共鸣,给人以欣慰、愉悦之感;③主题上,凸显美好人性,符合大众对审美的追求。

戛然而止式 (留白式) ①增加神秘感,留下空白,能够让读者充分地驰骋想象,进行艺术的再创造;②限知视角,给人以真实感。

写景式 ①结构方面,照应标题或首尾呼应;②情节方面,暗示情节发展、故事结局;③人物方面,烘托人物形象;④主题方面,含蓄地表达小说主题或升华主题;⑤读者方面,言有尽而意无穷,给读者留下无限的想象空间。

抒情议论式 突出主旨,令人深思,给人启发。

知识拓展 小说中突发事件的作用

1.什么是突发事件

(1)小说中的“突发事件”,是突发的(偶然的),某种程度上是情节运行逻辑之外的,其发

生进一步推动了情节发展,或促成情节转折。典型的“突发事件”,如祥林嫂第二任丈

夫去世和阿毛被狼吃了、林冲草料场的草厅被雪压倒、促织死去等。(2)不是所有的

偶然事件都可以被称作小说中的“突发事件”。如祥林嫂被迫改嫁时撞破了头,虽然

这一事件是突发的,但它没有导致情节发生任何变化,祥林嫂还是改嫁了,所以不能被称

作小说中的“突发事件”。(《祝福》中的撞破了头与后文赏鉴伤疤相呼应,这一事件

可以说是为后文做铺垫)

2.突发事件的作用

(1)情节方面:①推动情节发展/促成情节的转折;②使情节有波澜(起伏,曲折——特别是

多个突发事件)。(2)主题方面:揭示主题/深化主题。(3)人物方面:刻画人物形象。(4)读

者方面:设置悬念,激发读者阅读兴趣(吸引读者)。

鉴赏小说的情节

关键

能力二

体系构建

突破一 梳理概括小说的情节

一、情节结构模式

1.基本模式:开端—发展—高潮—结局

2.常见模式:

类型 特点

摇摆式 (一波三折式) 大多数小说的情节发展轨迹并不呈现为一条直线,不会很顺利地循着开端、发展、高潮、结局行进,而往往会在发展或高潮处横生枝节,使情节发生波折,经历一定的波折后,再回到正轨,这就出现了情节的摇摆。情节的摇摆使故事引人入胜,扣人心

弦,增强了故事的戏剧性、可读性。《祝福》《林教头风雪山神庙》的情节就属于这种结构模式。

欧·亨利式 (突转式) 在结尾处的情节突然向相反方向转变,揭示真相,而这个真相通常都出人意料,但由于前面的情节早已埋下伏笔,一切又都在情理之中。

延迟式 作者竭力给故事、人物心理的进展设置障碍,拖延读者到达故事结尾的时间,又不使读者觉得希望完全破灭,在这种捉迷藏式的游戏中,一环扣一环,实现小说的结构张力。《老人与海》(节选)的情节就属于这种结构模式。

横断面式 将时空浓缩到一个小小的点上,在精巧的结构中展开漫长的时间和立体的无限空间。

意识流式 打破传统小说情节的时间顺序和因果逻辑,凭借人物的意识流动来组接素材。小说所叙述的对象是人物的心理活动的流动过程,包括人物的思想、意识、回忆、联想、想象、感觉、印象、梦境等。

二、情节线索

1.线索类型

类型 教材典例

以人物为线索 《祝福》中以“我”的所见所闻为线索,展现了祥林嫂一生的悲惨遭遇。

以事物为线索 《促织》紧紧围绕促织来安排情节:征虫—觅虫—求虫—得虫—失虫—化虫—斗虫—献虫。

以中心事件为线索 《老人与海》(节选)中情节是围绕老人与鲨鱼之间的搏斗而展开的。

以人物思想感情为线索 《变形记》(节选)中以主人公格里高尔变成甲壳虫后的内心感受和心理活动为线索组织材料。

以空间、时间 为线索 《林教头风雪山神庙》按照时间的先后顺序叙写了林冲“沧州遇旧”“买刀寻敌”“接管草料场”“手刃仇敌”等情节。

2.线索结构

分类 阐释 教材典例

单线 结构 构成小说情节的线索只有一条,多是围绕一两个主要人物来展开情节。小说情节环环相扣,犹如链条一般。主题在完整的情节描写和人物刻画中表现出来。 赵树理的《小二黑结婚》(节选)以小二黑和小芹的恋爱这一事件单线进行,使小说连贯完整,故事性很强。

复线 结构 指在叙述情节或事件的发展过程中,安排两条或两条以上的线索,这两条线索或主次相从,或明暗结合。 ①明线:由人物活动或事件发展所直接呈现出来的线索。 ②暗线:未直接描写的人物活动或事件发展所间接呈现出来的线索。 孙犁的《荷花淀》设置了主次两条线索:主线是妻子寻夫和她们的成长过程;次线是水生等人别妻参军,在淀上与敌人作战。这两条线索把作品中的夫妻话别、探夫遇敌、助夫杀敌三个场景贯穿了起来。

3.线索作用

典例1 (2020浙江改编)阅读下面的文字,完成问题。

雪

[苏]康斯坦丁·帕乌斯托夫斯基

彼得洛芙娜搬来一个月后,波塔波夫老人就去世了。这座房子里就剩下彼得洛芙娜

和她的女儿瓦丽娅。

这座只有三个房间的小屋坐落在山上,小屋后面是一座凋零的花园。

离婚后的彼得洛芙娜离开莫斯科以后,在很长一段时间里都不习惯这座空旷的小

城。可是回莫斯科已经不可能了。她在这座小城的军医院找了事做,受伤的心也就暂

时安定下来了。

渐渐地,她有点喜欢上这座小城了,喜欢上了这小城冬日里洁白、温柔的雪。她渐

渐习惯了小屋里摆放着的那架走了调的钢琴,习惯了挂在墙上的那些业已发黄的照

片。

她知道老人有一个儿子,如今正在黑海舰队上服役。桌上有一张他的照片。有时,

她会拿起他的照片,端详一番,她总是隐约觉得似乎见过他,可是,是在哪里呢 是什么时

候的事呢

水兵那双安详的眼睛仿佛在问:“喂,怎么样 难道您真的想不起来,我们是在哪里

相会的吗 ”

冬天到来之后,陆续有写给波塔波夫老头的信寄来。彼得洛芙娜把这些信都叠放

在书桌上。有一天夜里,她醒了过来。窗外的白雪发出昏暗的光亮。她点燃桌上的蜡

烛,小心地抽出一封信,拆开了信封,环顾了片刻,便读了起来。

“亲爱的老爷子,”她念道,“我从战场上下来已经在医院里躺了一个月了。伤不

是很重。总的来说,伤快要养好啦。”

“爸爸,我常常想起你,”她接着念下去,“我也常常想起我们家这座小屋,但这

些离我似乎都非常遥远。我只要一闭上眼睛,立刻就会看到:我好像正在推开小门,走进

花园。这是在冬天,白雪皑皑,可是通向那座旧亭子的小径被清扫得干干净净,钢琴当然

已经修好啦,你把那些螺旋状的蜡烛插在了烛台上。钢琴上摆着的还是那些曲谱:《黑

桃皇后》序曲和抒情曲《为了遥远的祖国的海岸……》。门上的铃还响吗 我走的时候

还是没来得及把这修好。我难道还能再见到这一切吗 我明白,我在保卫的不仅是整个

国家,也在保卫这个国家里的每一个角落,包括我们家的花园小屋。

“我出院后,会有一个很短的时间回家探亲。我还不能确定。不过最好别等。”

她思忖,或许就在这两天内,这个陌生人就会从前线回来。

一大早,彼得洛芙娜就吩咐瓦丽娅拿起木铲去清理通向山坡上那座亭子的小径。

这座亭子已经非常破旧了。彼得洛芙娜修理好了门铃,她按了按门铃,门铃响了起来,声

音很大。她显得格外精神,面色绯红,说话嗓门特别大。她从城里请来了一位老技师,他

修好了钢琴,说这的确是一架好钢琴。

老技师走了之后,彼得洛芙娜小心翼翼地从抽屉翻找出一包粗粗的螺旋状蜡烛。

她把蜡烛插到了钢琴架上的烛台上。晚上,她点燃蜡烛,坐到钢琴前,顿时,整个房子都

充满了音乐声。

还在火车上,波塔波夫中尉就算好了,留给他待在父亲那儿的时间不超过一昼夜。

火车是下午到达小城的。就在车站,中尉从认识的站长那儿了解到,父亲已经在一个月

前去世了,如今在这座屋里住着的是一个带着女儿从莫斯科来的陌生的女歌唱家。站

长建议中尉就别回家去了。

中尉沉默了一会,说了声“谢谢”,便走了出去。站长看着他的背影,摇了摇头。

穿过小城,一片暮霭中,波塔波夫终于走到了房子跟前。小心翼翼地打开小门,可是小门

还是咯吱地响了一声。花园仿佛抖动了一下。树枝上有雪花簌簌飘落,沙沙作响。他

环视四周。雪地里,一条已打扫干净的小径通向旧亭子,他不知不觉地走到了亭子里,把

手放在年代已久的栏杆上。远方,森林的尽头,天空雾蒙蒙一片,呈现出粉红色的霞光,

大概是月亮在云层后面慢慢升起的缘故。

“怎么会是这样 ”波塔波夫一脸茫然,轻声地自言自语道。

不知是谁小心翼翼地拍了拍波塔波夫的肩膀。他回过头去。在他身后站着一位

年轻的女人。“进屋吧,别在这站着。”女人轻轻说。波塔波夫一言不发。女人拽着

他的袖口,沿着打扫干净的小径走向小木屋。快到台阶的时候,波塔波夫停了下来,感到

喉咙里一阵痉挛,几乎喘不上气来。女人还是那样轻柔地说道:“没关系。请您别拘

束。很快就会过去的。”

他进了屋子。整个晚上,波塔波夫都无法消除一种奇怪的幻觉,仿佛他处在一种飘

然的、影影绰绰的,但却十分真实可靠的梦境中。钢琴、蜡烛……屋子里的一切都如

他当初想看见的一样。

彼得洛芙娜坐到钢琴前,小心翼翼地弹奏了几曲,转过身,对波塔波夫说:

“我觉得我好像在哪儿见过您。”

“也许吧,”波塔波夫答道,“不过,想不起来啦。”

几天之后,彼得洛芙娜收到了波塔波夫写来的信。

“我当然记得我们是在哪里相逢的,”波塔波夫写道,“可是我不想在家里对您

说。您还记得1927年在利瓦季亚吗 在一条小道上,我只看了您一眼,您的倩影就永远

刻在了我脑海里。当我看着您的背影远逝,我就知道,您是会让我的一生发生改变的

人。可我当时不知为什么就是没有追上去。在这条小道上,我只看了您一眼,就永远失

去了您。不过,生活看来对我还是很宽厚的,让我又遇上了您。如果能有一个美满的结

局,如果您需要我的生命,那它当然是属于您的。”

彼得洛芙娜放下手中的信,两眼朦胧地望着窗外那白雪皑皑的花园,低声说道:

“天呐,我从来没有去过利瓦季亚!从来没有!可是,现在这还有什么意义吗 该不该

让他知道这一点呢 或者干脆欺骗一下我自己吧!”

她捂住自己的双眼,笑了起来。

1943年

(有删改)

简要概括这篇小说的情节。(5分)

答案 ①序幕:介绍房主波塔波夫老人的去世以及小屋的情况。②开端:介绍彼得洛芙

娜的生活情况,她看到水兵的照片,感觉非常熟悉。③发展:彼得洛芙娜通过信件了解到

老人的儿子不久将回家探亲,并按照老人的儿子在信中提到的愿望收拾花园和小屋。

④高潮:彼得洛芙娜与老人的儿子波塔波夫中尉见面。⑤结局:彼得洛芙娜收到波塔波

夫中尉的信,面对波塔波夫中尉的表白,她十分愉快。

解题示范

解答本题可以采用结构连贯法,即按照“序幕—开端—发展—高潮—结局”的结构梳

理情节。

结构 情节内容

序幕(第一~二段) 写彼得洛芙娜搬来小城住所后,房主波塔波夫老人去世,并介绍其住所环境。

开端(第三~六段) 介绍彼得洛芙娜在小城的生活情况以及其看到水兵的照片后似曾相识的感觉。

发展(第七~十三段) 写彼得洛芙娜通过信件了解到老人的儿子不久将回家探亲,并按照老人的儿子在信中提到的愿望收拾花园和小屋。

高潮(第十四~二十二段) 写彼得洛芙娜与老人的儿子波塔波夫中尉见面。

结局(第二十三~ 二十七段) 波塔波夫中尉离开后写信表达对彼得洛芙娜的爱意。彼得洛芙娜面对波塔波夫中尉的表白,十分愉快。

方法小结 梳理概括小说的情节“四法”

结构 连贯法 厘清小说的结构层次,按“开端—发展—高潮—结局”的结构模式梳理。

场面 连贯法 小说中的场面是人物活动的重要场所,有些小说中一个场面就可以梳理为一个情节。

线索 连贯法 小说的线索是贯穿整个作品的情节发展的脉络,它可以是人物、事物、时间、地点等。抓住线索,就可以围绕线索概括出情节发展的各个阶段内容。

细节 连贯法 围绕人物活动,深入阅读文本内容,抓住对情节推进或人物活动、心理具有表现力的细节,勾画关键词句,并进行提炼、概括。

突破二 分析情节手法

1.情节叙述手法:叙述视角、叙述人称、叙述顺序、叙述节奏、叙述腔调、叙述方式

(详见第一讲关键能力一鉴赏小说的叙述特征)

2.情节安排技巧

(1)制造情节波澜技巧

技巧 阐释 作用

悬念 指在小说的叙述中先设置一个谜面,藏起谜底,在适当的时候再予以点破。 吸引读者,引人入胜,使读者的期

待心理得到满足。

抑扬 指对写作对象或欲扬先抑或欲抑先扬,然后陡然一转,出乎读者意料。 使文势曲折多变,使文章产生峰回路转、跌宕起伏的效果,增强作品的可读性。

对比 把两种对立的事物或者同一事物的两个不同方面,放在一起相互比较。 渲染气氛、表现人物或突出主题。

衬托 指描绘某一事物来表现另一事物的艺术手法,它分为正衬和反衬两种。 使文章更生动,人物、事物形象更突出,主题更鲜明。

突转 在小说结尾部分,作者常常采用突转的方法形成情节的某种“巧合”、某种意料之外的反转,或者是形成人物性格的“急剧改变”。 常收到意料之外、情理之中的效果,对表现小说主旨起到画龙点睛的作用。

误会 即在文章的开头部分有意识地设置误会,到文章结尾时才点明真相。 避免叙事的平铺直叙,使故事情节跌宕起伏,一波三折。

(2)情节安排严密技巧

技巧 阐释 作用

照应 又叫呼应,是篇章间的某些内容和意思在不同位置上的呼应。 使情节连贯,脉络清晰,结构紧凑。

伏笔 指作者对将要在作品中出现的人物或事件,预先作的提示或暗示。 使全文前后呼应,结构更严谨,情节发展更合理,前因后果更分明。

铺垫 也称铺叙衬垫,指为了突出后面要出场的主要人物、事物或要发生的事件,先对次要人物、事物、事件进行铺叙。 能突出主要人物、事件,增加情节张力,制造悬念,使情节具有合理性。

线索 是贯穿整个作品情节发展的脉络,它可以是小说中的某个人物、某个事物,也可以是作者的情感、小说的事件,还可以是故事发生的空间、时间。 使情节更加紧凑;使人物性格更加突出,形象更加丰满;使主题更加丰富和深刻。

易混辨析 铺垫和伏笔的区别

①从目的和作用上看,铺垫的目的是突出主要人物或事件。伏笔主要是为了使下

文的情节不使读者感到疑惑,以求前后呼应;它常常与“照应”配合使用,即所谓前有伏

笔,后有照应。

②从形态上看,铺垫往往大肆渲染,所用笔墨较多,唯恐读者不见,是“显性”的。

伏笔通常比较隐蔽,只有一两笔,点到为止,是“隐性”的。巧妙的伏笔,在没有看到

“照应”之前,貌似“闲笔”。

回扣教材1

《林教头风雪山神庙》在情节的安排上有怎样的特点

答案 (1)巧铺双线,明暗交织。小说主要刻画了正面人物林冲和反面人物陆谦等对比

鲜明的形象,围绕人物的活动,巧妙安排了明、暗两条线索。“明线”就是林冲的活动,

写他沧州遇旧、得小二信、买刀寻敌、接管草料场、市井沽酒、夜宿山神庙、隔门

听真相、手刃仇敌等情节;“暗线”就是陆谦等人的活动,写他们酒店密谋、调林冲守

草料场、火烧草料场、庙前谈毒计、被杀丧命等情节。两条线索时分时合,时隐时现,

分错交合,齐头并进,推动了故事情节的发展。

(2)巧设悬念,引人入胜。小说一开始并没有明写陆谦等人的密谋,只是隐约透露一点线

索,引起人们的猜想。中间叙述管营对林冲的“抬举”,进一步设置悬念。最后通过人

物自身的言语把阴谋全部揭穿。这样布局,波澜起伏,曲折离奇,能吸引读者,增强艺术

效果。

(3)处处设伏,前后照应。如文中多处写到“尖刀”,前伏后应。林冲在街上寻敌之时

“买把解腕尖刀,带在身上”,前往草料场时便“带了尖刀”,后来在手刃仇敌之时才能

“取出那口刀来”。又如林冲夜宿山神庙,拨石靠门,这个细节为后文陆谦等人推不开

门,林冲听到对话得知真相埋下伏笔,为他奋起反抗、手刃仇敌提供了行动的前提。

典例2 (2020浙江,T12)作者用了哪些手法使小说结构紧凑 (6分)(文本见第一讲关键

能力二突破一典例1《雪》)

答案 ①情节前后照应。小说开头以悬念的方式提到女主人公觉得和对方似曾相识,

结尾进行呼应。②利用书信来加快小说的叙述节奏。通过书信,将男女主人公的心灵

迅速拉近。③利用景物进行前后勾连。雪、钢琴、蜡烛等景物反复出现并前后勾

连、照应。④场景相对集中。通过压缩空间的方式,将场景集中到波塔波夫老人的花

园、小屋。

解题示范

第一步,审题干,明类型

根据题干中“哪些手法”“结构紧凑”可知,本题属于综合考查型,要求综合分析

情节手法,应从情节安排技巧和情节叙述手法两个方面多角度地思考。

第二步,定手法,析运用

思考角度 定手法 析运用

情节安 排技巧 照应 小说开头以悬念的方式提到女主人公彼得洛芙娜觉得和波塔波夫中尉似曾相识,“端详一番,她总是隐约觉得似乎见过他”,结尾以波塔波夫中尉给彼得洛芙娜的信进行呼应。虽然小说交代了彼得洛芙娜并未与波塔波夫中尉在利瓦季亚偶遇,但是文章以两个人彼此似曾相识来前后照应。

线索 “雪”是小说的标题,也可以看作是一个具有象征意味的线索,在文中多次出现。

情节叙 述手法 叙述 节奏 书信是文中特别重要的一个道具(物象),有书信,才有女主人公准备一切的行为,才有男女主人公后来的相逢、相知等情节的发生,书信加快了小说的叙述节奏。另外,文中一再写雪、钢琴、蜡烛等景物,这些景物前后勾连,把情节紧密联系在一起。

叙述 方式 故事的发生地集中在波塔波夫老人的花园、小屋,这种将故事发生的空间进行压缩的方式让场景更集中。

第三步,简概括,析效果

类题延读 (2016全国Ⅱ《战争》)小说以“电话”为枢纽连接人物、安排情节,这样

处理有什么作用 请简要分析。

答案 ①一个电话将两人命运连在一起,偶然与必然交错,凸显了战争背景,强化了戏剧

性情节;②主人公言行主要通过电话聊天呈现出来,便于透露人物心声,使人物形象更真

实;③电话交流的限制性给小说留下较多空白,丰富了人物与主题的想象空间。

方法小结

突破三 分析情节作用

回扣教材2

1.《复活》(节选)开头部分插入狱中其他人对话的情景有什么作用 请结合小说简要

分析。

答案 ①为聂赫留朵夫和玛丝洛娃时隔多年再次见面提供了背景;②对话内容从侧面

揭示了当时俄国社会混乱的局面;③推动了情节的发展,正是因为环境吵闹,玛丝洛娃听

不清聂赫留朵夫的讲话内容,才有了后文两人近距离交谈的情节。

2.《百合花》结尾处写新媳妇把印有百合花的被子盖在通讯员身上,这一情节

有什么作用

答案 ①情节方面:和前文“借被子”、通讯员牺牲形成照应,使故事情节更加完整。

②人物形象塑造方面:进一步突出了新媳妇内心像百合花一样纯洁、高尚的心灵以及

对战士的真挚情感;侧面烘托了通讯员不畏牺牲、舍己为人的形象。③主题方面:凸显

战争年代军民之间纯洁的鱼水之情这一主题。

3.《促织》中有两个幻想的情节,即问卜得虫及成子化虫,它们在文中的作用是

什么

答案 ①从情节发展的角度看,这两个幻想的情节冲破了现实生活的限制,推动了情节

的发展。②从表现主题的角度看,成名一家走投无路,将解脱苦难的希望寄托在神明身

上,由此可见社会的黑暗无道;而成子自尽后还要魂化促织以供玩赏,才能使一家人脱离

苦难,这就更加表现出百姓所受迫害之深。

4.《百合花》中四次写到通讯员衣服上的破洞,有何作用

答案 ①人物上:挂破衣服并不肯让新媳妇补,有助于刻画通讯员腼腆、憨厚和执拗的

形象。通讯员牺牲后,新媳妇为其缝破洞,生动地展现了这位平凡妇女的纯朴与善良。

②情节上:“我”能看到已经走远的通讯员衣服上的破洞,一方面呼应前文,另一方面照

应了下文再写衣服上的破洞,使故事前后贯通。③主题上:新媳妇缝衣服上的破洞,表现

新媳妇对通讯员的关心和痛惜,丰富作品军爱民、民拥军的内涵,表现深刻的社会主

题。

典例3 (2020浙江改编)(分析中间情节的作用)小说中的彼得洛芙娜阅读水兵写给他

父亲的信这一情节在全文中有什么作用 试简要分析。(4分)(文本见第一讲关键能力

二突破一典例1《雪》)

答案 ①内容上,刻画了波塔波夫中尉这一人物形象,丰富了文章内容;说明了小说描写

的是战争内容,表现了波塔波夫中尉保家卫国的爱国主义情怀。②结构上,承上启下,使

得情节发展逻辑严密,合情合理。来信照应了上文关于波塔波夫老人有个在黑海舰队

上服役的儿子的情节;正是因为读到了水兵在信中提到的小径、钢琴、门铃等,才有了

后文彼得洛芙娜清理小径、修门铃、请人修钢琴等情节。

解析 文中彼得洛芙娜阅读水兵写给他父亲的信这一情节出现在小说的第八、九、

十段,属于小说的中间情节,答题时应主要从内容(人物、环境、主题)和结构(与其他情

节的关系)两个角度思考。

典例4 (2019全国Ⅲ,T9)阅读下面的文字,完成问题。

到梨花屯去

何士光

这故事开场时是颇为平淡的,只是后来,马车快要进梨花屯,而两个乘客也沉默时,回过头来看一看,兴许才有一点故事的意味……

一辆马车从白杨坝出来,车夫是个老人家。在一座石桥旁,他把一个中年人让到车

上来。看得出,这是位下乡干部。

天色好晴朗。水田还没有栽上秧子,但包谷已长得十分青葱,初夏的山野,透露着旺

盛的生命力,叫人沉醉不已。碎石的马路拐弯了,爬坡了,又拐弯了,又爬坡了。不时有

布谷在啼叫,车上的人似乎打起盹来了。

不知过了多久,马车停住。打盹的干部猛地抬头,看见有人正上到车上来。

“啊,谢主任 ”来人犹豫地打招呼,似乎有些意外。

“是……老赵同志 ”谢主任嗫嚅了一下,也有些突然。

车抖了一下,从横过路面的小小水沟上驶过。

谢主任把香烟掏出来,递一支给老赵:“去梨花屯 ”语气中有和解的意味。

老赵谨慎地回答:“是。”

“去包队吗 ”

“是。胜利大队。”

“我也是!”谢主任和蔼地笑起来,“我们都是十回下乡九回在,老走梨花这一

方!”

笑颜使气氛松动起来。三只白鹤高高飞过,不慌不忙扇动着长长的翅膀,在蓝天里显得

又白又亮……

“老赵,”谢主任开诚布公地谈起来,“我一直想找机会和你谈谈呢! 为七六年秋

天在梨花挖那条沟,你怕还对我有些意见呐!”

“谢主任,你说到哪里去了!”

“实事求是嘛! 当时我是工作队的负责人,瞎指挥是我搞的,该由我负责! 有人把责

任归到你头上,当然不应当!”

“我……”

“我也明知那条沟不该挖,一气就占了四十亩良田。但当时压力大啊;上边决定要

挖,社员不同意挖,是我硬表了态:我叫挖的,我负责!”

“这种表态,”老赵想了一想,“我也表过……”

“那是因为我先表嘛!”谢主任接过话头,“老赵,去年报上有篇报道,你读过没

有 ”

“哪一篇 ”

“谈得真好!”谢主任不胜感慨地说,“是基层干部座谈。总结说:上面是‘嘴巴

硬’,基层干部是‘肩膀硬’!基层干部负责任。像是报道的安徽……”

路转了一个大弯——在一座杉树土岗前好像到了尽头,接着又一下子在马车前重

新展现出来,一直延伸到老远的山垭口……

“正是这样嘛!”谢主任点头,“那条沟,责任由我负!”

“我也有责任! 那是分派给我的任务。如果不是我催得紧,态度那样硬,说不定就

挖不成! 责任归我负!”

双方都有诚恳的态度,气氛十分亲切了,甚至到了甜蜜的地步。

路旁出现了一条水沟,水欢快地流淌着,发出叫人喜悦的响声……

他们无拘无束地谈下去了。谈形势,谈这次去梨花屯纠正“定产到组”中出现的

种种偏差,等等。后来,拉起家常来了……

越近梨花屯,地势就越平坦,心里也越舒畅。突然,谢主任拍了拍赶车老汉的肩膀:“停

一停!”

老人家把缰收住了。

“两年多没到梨花,看看那条沟怎样了!”

坝子上水田一块接着一块,已经犁过了。带着铧印的泥土静静地横陈着,吸收着阳光,像

刚切开的梨子一样新鲜,透着沁人心脾的气息……

看不见那条沟。

谢主任问车夫:“老同志,那条沟是不是在这一带 ”

“咹 ”老人家听不清。

老赵大声说:“沟——挖过一条沟啊!”

“嗯,”老人家听懂了,点点头,“是挖过一条沟。唔,大前年的事喽,立冬后开挖

的。分给我们六个生产队,每个劳力摊一截。我都有一截呢! 顶上头一段,是红星队…

…”

看来老人家说起话来是絮絮不休的。老赵终于打断了他:“现在沟在哪里 ”

“哪里 ”老人家摇着头,“后来填了嘛,去年,开春过后……”

谢主任问:“哪个喊填的 ”

“哪个 ”老人家认真地想了一回,“没有哪个。是我们六个队的人商量的。总不成就

让它摆在那里,沟不沟坎不坎的! 唔,先是抬那些石头。论挑抬活路,这一带的人都是好

手,肩膀最硬……”

像我们在乡下会碰到的许多老人家一样,这位老人也有着对往事的惊人记忆。也

许平时不大有机会说话,一旦有人听,他们就会把点点滴滴说得详详细细,有几分像自言

自语,牵连不断地说下去。说下去,平平静静地,像是在叙述别人的而不是自身的事情,

多少波澜都化为了涓涓细流,想当初虽未必如此简单,而今却尽掩在老人家略带沙哑的

嗓音里了。

后来,老赵提醒他:“老人家,我们走吧!”

老赵的声音,柔和得有些异样。而且不知为什么,这以后不论是老赵还是谢主任,都没再

说一句话。

啊,前面,杂树的碧绿和砖瓦的青灰看得见了。是的,梨花屯就要到了!

1979年5月

(有删改)

(分析首尾情节的作用)两个乘客为什么沉默 小说为什么首尾均有这一细节 请结合全

文分析。(6分)

答案 第一问:两个乘客的沉默,是由于赶车老人的话使他们产生触动,并陷入沉思。

第二问:①首尾两度写到沉默,既是结构上的呼应,也强调了沉默之中含有深意;②小说

在开头提示“回过头来看一看”,结尾又说“不知为什么”,都指引读者去思考这个看

似平淡的故事所包含着的深刻意味。

解题示范

第一步,精准审题,把握方向

题干要求分析的是“首尾”细节,要结合开头与结尾这两个特殊位置分析其作用。

第二步,确定角度,找出对应

思考角度 文中对应的答案要点

内容 方面 对读者 的作用 开头提示“回过头来看一看”,结尾又说“不知为什么”,两个乘客(谢主任和老赵)的沉默含有的深意,作者没有给出明确答案,引导读者去思考。

对主题 的作用 谢主任和老赵通过交谈化解了之前因挖一条不适宜的沟而产生的矛盾,在快到梨花屯时,他们通过车夫得知当年挖的那条沟已经被六个大队的村民自发填平了。此时,两人的沉默,一是对自身以往工作的反省思考,思考如何利用民主科学决策引领百姓脱贫致

富;二是其认识到了农民群众有着自发自觉弥补社会发展过程中的偏差的优秀品德。

结构 方面 与情节 的关系 首尾两度写到两个乘客沉默,使情节前后照应。

类题延读 1.(2017全国I《天嚣》)小说以一个没有谜底的“美好的谜”结尾,这样处

理有怎样的艺术效果 请结合作品进行分析。

答案 ①小说人物“他”所知有限,这样写很真实;②故事戛然而止,强化了小说的神秘

氛围;③打破读者的心理预期,留下了更多想象回味的空间。

2.(2017山东《七岔犄角的公鹿》)本文以“我”与特吉的冲突开篇,这样写有什么作

用 请简要分析。

答案 ①通过紧张的冲突,引起读者阅读兴趣,把读者迅速带入小说情境;②引出下文

“我”去打猎的故事;③交代“我”的孤儿身份、与继父的情感隔膜,以及“我”对亲

情的渴望;④初步刻画“我”性格的倔强和好强。

方法小结

1.分析小说情节(段落/细节)作用“两角度”

内容 角度 对环境 的作用 ①这一情节(段落/细节)是不是自然环境或社会环境;②是否交代了情节发生的时间、地点、环境、氛围、社会背景等。

对人物 的作用 ①思考该情节(段落/细节)是否表现了人物间的矛盾;②思考该情节(段落/细节)为人物的活动提供了什么依据,使人物的性格和命运发生了怎样的转变;③思考该情节(段落/细节)是否表现了人物的身份、心理、性格等。

对主题 的作用 ①从社会环境或社会话题等方面思考这一情节(段落/细节)对历史或现实的折射与反映;②从写作意图的角度思考作者安排这一情节(段落/细节)所揭示的人物形象的典型意义及人物身上折射出的人性。

对读者 的作用 设置悬念,吸引读者注意力;引起读者的阅读兴趣,引发读者思考;给读者留下更多的想象空间;强化情节平中见奇的效果;等等。

结构 角度 与情节 或标题 的关系 紧扣情节(段落/细节)的不同位置和情节手法回答:照应前文或标题;承上启下;线索,贯穿全文;设置悬念,埋下伏笔;形成对比;为后面情节做铺垫;推动故事情节发展;使情节曲折生动;等等。

2.注意小说不同类型的结尾的特殊作用

分析小说结尾的作用时,除了考虑小说一般情节的作用之外,还需要结合其方式、

技巧分析其特殊的作用:

方式 作用

出人意料式 ①结构上,使平淡的故事情节陡生波澜,产生震撼人心的力量;②表现手法上,与前文的伏笔相照应,使人觉得又在情理之中;③突出人物形象;④突出文章主旨。

令人伤感式 (悲剧式) ①主题上,能更好地深化主题;②人物性格上,强化人物性格的悲剧色彩;③表达效果上,令人感动,令人回味,引人思考。

大团圆式 (喜剧式) ①表达效果上,给读者留下了广阔的想象空间,耐人寻味;②读者的情感体验上,符合人们阅读的心理预期,容易引起读者的共鸣,给人以欣慰、愉悦之感;③主题上,凸显美好人性,符合大众对审美的追求。

戛然而止式 (留白式) ①增加神秘感,留下空白,能够让读者充分地驰骋想象,进行艺术的再创造;②限知视角,给人以真实感。

写景式 ①结构方面,照应标题或首尾呼应;②情节方面,暗示情节发展、故事结局;③人物方面,烘托人物形象;④主题方面,含蓄地表达小说主题或升华主题;⑤读者方面,言有尽而意无穷,给读者留下无限的想象空间。

抒情议论式 突出主旨,令人深思,给人启发。

知识拓展 小说中突发事件的作用

1.什么是突发事件

(1)小说中的“突发事件”,是突发的(偶然的),某种程度上是情节运行逻辑之外的,其发

生进一步推动了情节发展,或促成情节转折。典型的“突发事件”,如祥林嫂第二任丈

夫去世和阿毛被狼吃了、林冲草料场的草厅被雪压倒、促织死去等。(2)不是所有的

偶然事件都可以被称作小说中的“突发事件”。如祥林嫂被迫改嫁时撞破了头,虽然

这一事件是突发的,但它没有导致情节发生任何变化,祥林嫂还是改嫁了,所以不能被称

作小说中的“突发事件”。(《祝福》中的撞破了头与后文赏鉴伤疤相呼应,这一事件

可以说是为后文做铺垫)

2.突发事件的作用

(1)情节方面:①推动情节发展/促成情节的转折;②使情节有波澜(起伏,曲折——特别是

多个突发事件)。(2)主题方面:揭示主题/深化主题。(3)人物方面:刻画人物形象。(4)读

者方面:设置悬念,激发读者阅读兴趣(吸引读者)。

同课章节目录