专题三文言文阅读 1.关键能力一 文言文断句(课件)---2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题三文言文阅读 1.关键能力一 文言文断句(课件)---2026版语文高三一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 214.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-10-28 17:14:54 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

文言文断句

关键

能力一

文言文断句“六标志”

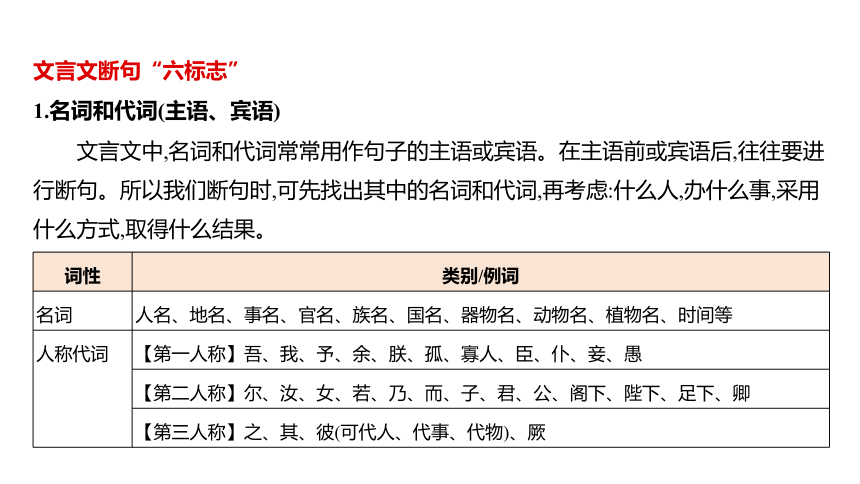

1.名词和代词(主语、宾语)

文言文中,名词和代词常常用作句子的主语或宾语。在主语前或宾语后,往往要进

行断句。所以我们断句时,可先找出其中的名词和代词,再考虑:什么人,办什么事,采用

什么方式,取得什么结果。

词性 类别/例词

名词 人名、地名、事名、官名、族名、国名、器物名、动物名、植物名、时间等

人称代词 【第一人称】吾、我、予、余、朕、孤、寡人、臣、仆、妾、愚

【第二人称】尔、汝、女、若、乃、而、子、君、公、阁下、陛下、足下、卿

【第三人称】之、其、彼(可代人、代事、代物)、厥

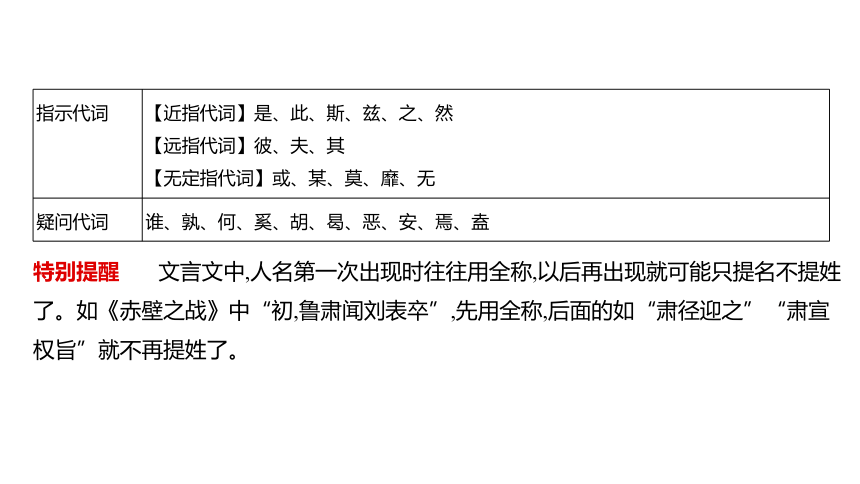

指示代词 【近指代词】是、此、斯、兹、之、然

【远指代词】彼、夫、其

【无定指代词】或、某、莫、靡、无

疑问代词 谁、孰、何、奚、胡、曷、恶、安、焉、盍

特别提醒 文言文中,人名第一次出现时往往用全称,以后再出现就可能只提名不提姓

了。如《赤壁之战》中“初,鲁肃闻刘表卒”,先用全称,后面的如“肃径迎之”“肃宣

权旨”就不再提姓了。

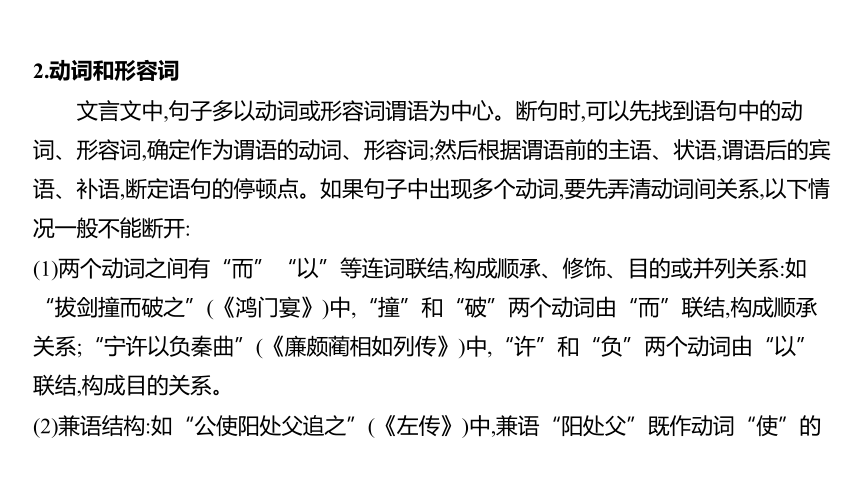

2.动词和形容词

文言文中,句子多以动词或形容词谓语为中心。断句时,可以先找到语句中的动

词、形容词,确定作为谓语的动词、形容词;然后根据谓语前的主语、状语,谓语后的宾

语、补语,断定语句的停顿点。如果句子中出现多个动词,要先弄清动词间关系,以下情

况一般不能断开:

(1)两个动词之间有“而”“以”等连词联结,构成顺承、修饰、目的或并列关系:如

“拔剑撞而破之”(《鸿门宴》)中,“撞”和“破”两个动词由“而”联结,构成顺承

关系;“宁许以负秦曲”(《廉颇蔺相如列传》)中,“许”和“负”两个动词由“以”

联结,构成目的关系。

(2)兼语结构:如“公使阳处父追之”(《左传》)中,兼语“阳处父”既作动词“使”的

宾语,又作后面“追”的主语,这种情况下,前后的两个动词之间不能断开。

(3)连动结构:如“秦人开关延敌”(《过秦论》)中,“开”与“延(迎击)”是两个连续

的动作,中间不可断开。

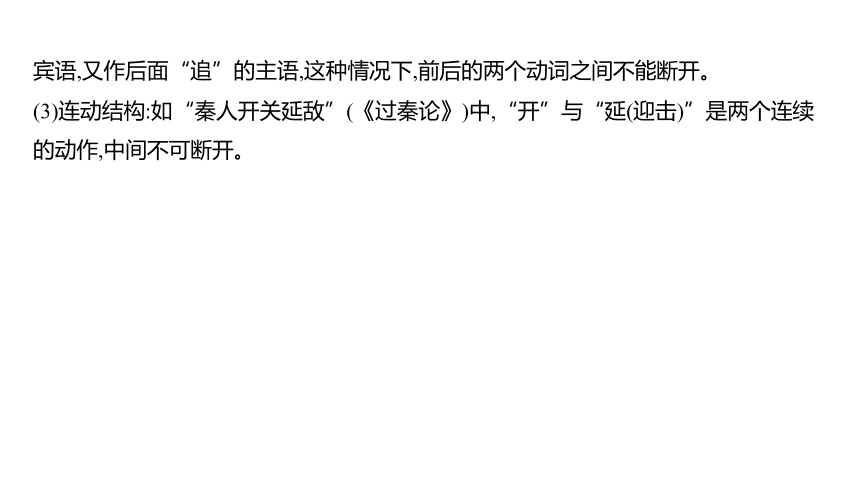

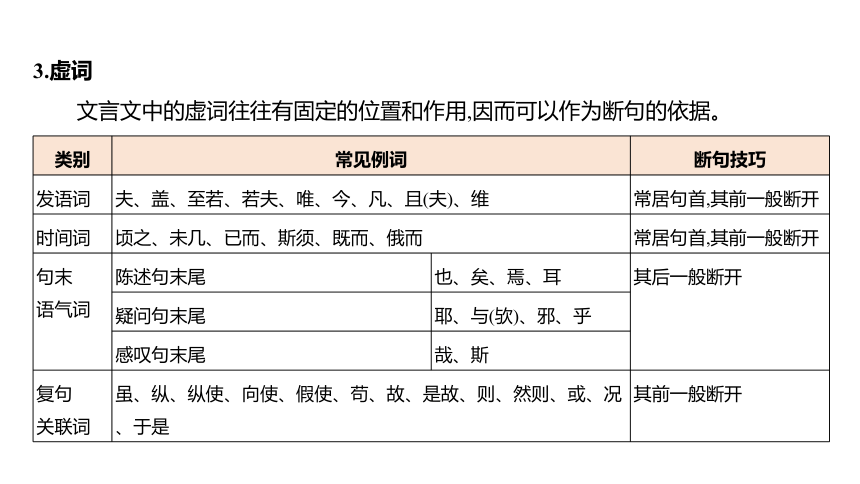

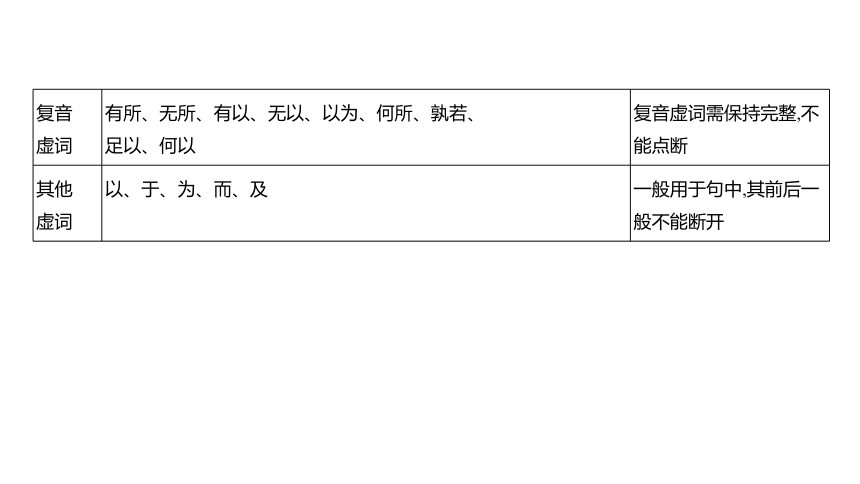

3.虚词

文言文中的虚词往往有固定的位置和作用,因而可以作为断句的依据。

类别 常见例词 断句技巧

发语词 夫、盖、至若、若夫、唯、今、凡、且(夫)、维 常居句首,其前一般断开

时间词 顷之、未几、已而、斯须、既而、俄而 常居句首,其前一般断开

句末 语气词 陈述句末尾 也、矣、焉、耳 其后一般断开

疑问句末尾 耶、与(欤)、邪、乎 感叹句末尾 哉、斯 复句 关联词 虽、纵、纵使、向使、假使、苟、故、是故、则、然则、或、况、于是 其前一般断开

复音 虚词 有所、无所、有以、无以、以为、何所、孰若、

足以、何以 复音虚词需保持完整,不

能点断

其他 虚词 以、于、为、而、及 一般用于句中,其前后一

般不能断开

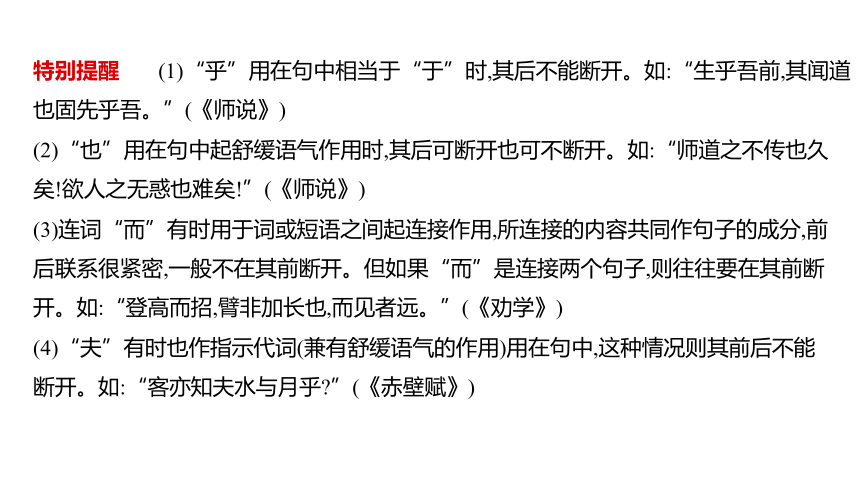

特别提醒 (1)“乎”用在句中相当于“于”时,其后不能断开。如:“生乎吾前,其闻道

也固先乎吾。”(《师说》)

(2)“也”用在句中起舒缓语气作用时,其后可断开也可不断开。如:“师道之不传也久

矣!欲人之无惑也难矣!”(《师说》)

(3)连词“而”有时用于词或短语之间起连接作用,所连接的内容共同作句子的成分,前

后联系很紧密,一般不在其前断开。但如果“而”是连接两个句子,则往往要在其前断

开。如:“登高而招,臂非加长也,而见者远。”(《劝学》)

(4)“夫”有时也作指示代词(兼有舒缓语气的作用)用在句中,这种情况则其前后不能

断开。如:“客亦知夫水与月乎 ”(《赤壁赋》)

4.对话词

在文言文中,可借助“曰”“云”“言”“谓”“道”等对话标志词来判断人物

的对话,从而进行断句。两人对话,一般在第一次问答时给出人名,之后就可以只用

“曰”等对话标志词而把主语省略。遇到对话时,应根据上下文判断出问者、答者,以

明辨句读。

特别提醒 慎重判断对话标志词

①“曰”表“叫作”的意思,后面不可断开。如魏学洢《核舟记》:“明有奇巧人

曰王叔远。”

②“云”有两种情况需要慎重判断。一是表“有”的意思,例如《荀子·儒效》:

“云能,则必为乱。”二是表“为、是”的意思,例如《后汉书·袁术传》:“虽云匹夫,

霸王可也。”这两种情况下,“云”后面不能断开。

③“言”表示“谈论”“告诉”的意思时,后面不可断开。

5.特殊句式和固定句式

根据特殊句式如倒装句、判断句等和固定句式可进行断句。文言特殊句式和固

定句式详见《知识清单》。

6.对偶、排比等修辞

古人写文章讲究语言工整,因此多用对偶、排比、顶真、反复等修辞手法,使句式

整齐匀称,富有节奏感。根据这一特点,我们就可以凭借句子的对称、节奏等进行断

句。

典例 (2023新课标Ⅱ,T10)阅读下面的文言文,完成问题。

材料一:

凡战,若我众敌寡,不可战于险阻之间,须要平易宽广之地。闻鼓则进,闻金则止,无

有不胜。法曰:“用众进止。”晋太元时,秦苻坚进屯寿阳,列阵淝水,与晋将谢玄相

拒。玄使谓苻坚曰:“君远涉吾境,而临水为阵,是不欲速战。请君少却,令将士得周旋,

仆与诸君缓辔而观之,不亦乐乎!”坚众皆曰:“宜阻淝水,莫令得上。我众彼寡,势必万

全。”坚曰:“但却军,令得过,而我以铁骑数十万向水,逼而杀之。”融亦以为然。遂

麾兵却,众因乱而不能止。于是,玄与谢琰、桓伊等,以精锐八千渡淝水。玄、琰进兵大

战淝水南,坚众大溃。

(节选自《百战奇略》)

材料二:

太宗曰:“古人临阵出奇,攻人不意,斯亦相变之法乎 ”靖曰[注]:“前代战斗,多是

以小术而胜无术,以片善而胜无善,斯安足以论兵法也 若谢玄之破苻坚,非谢玄之善也,

盖苻坚之不善也。”太宗顾侍臣检《谢玄传》阅之,曰:“苻坚甚处是不善 ”靖曰:“臣观《苻坚载记》曰:‘秦诸军皆溃败,唯慕容垂一军独全。坚以千余骑赴之,垂子宝劝垂

杀坚,不果。’此有以见秦师之乱。慕容垂独全,盖坚为垂所陷明矣。夫为人所陷而欲

胜敌不亦难乎臣故曰无术焉苻坚之类是也。”太宗曰:“兵有分聚,各贵适宜。前代事

迹,孰为善此者 ”靖曰:“苻坚总百万之众而败于淝水,此兵能合不能分之所致也。吴

汉讨公孙述,与副将刘尚分屯,相去二十里,述来攻汉,尚出合击,大破之,此兵分而能合

之所致也。”太宗曰:“然。得失事迹,足为万代鉴。”

(节选自《唐太宗李卫公问对》)

[注] 靖:指李靖,唐代名将,封卫国公,世称李卫公。

材料二中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每涂

对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

夫为人A所B陷C而欲胜D敌E不亦难乎F臣故曰无术焉G苻坚之类H是也。

答案 EFG

解题示范

第一步,理解大意初判断

原文语境所要断句的部分是李靖对苻坚在淝水之战中的“不善”之处的评价。“为

人所陷”指上文“盖坚为垂所陷明矣”,“为人所陷”中间明显不能断开;“胜敌”是

战胜敌人的意思,中间不能断开。故可先排除A、B、D三处。

第二步,巧借标志细分析

“不亦……乎”是表反问的固定句式,故E、F两处应断开;“焉”常作语气助词,用在

句末,其后应断开,故G处应断开。“苻坚之类是也”表判断,在限定断三处的前提下,H

处可不断开。“夫为人所陷”后面虽有小停顿,但在限定断三处的前提下,C处不可

断。

第三步,回归语境细查验

断句部分的翻译为:“一个人自己为人所陷害却想要战胜敌人,那不是很难的吗

所以我说:不懂用兵之术的人就是苻坚这一类人。”语意完整,连贯,故断句正确。

参考译文

材料一:

凡是作战,如果我众敌寡,就不能在险阻的地形上进行,而必须在平坦开阔的地方进

行;听到鼓声就前进,听到锣声就停止,这样没有不打胜仗的。兵法说:“指挥军队打仗,

要能控制部队的进退。”东晋太元年间,前秦苻坚进兵屯驻寿阳,在淝水沿岸列阵,与晋

将谢玄相对峙。谢玄派人告诉苻坚说:“您长途跋涉来到我国境内,沿水布阵,是不想速

战啊。请您稍稍后退,让将士们得以展开战斗,我与各位骑马慢行观战,不是很愉快吗!”

苻坚诸将都说:“应该将晋军阻隔在淝水那边,不要让他们上岸。我众他寡,据形势看,

这是万全之策。”苻坚说:“只管退军,让他们渡河,(乘其渡河之时,)我们用数十万骑兵

杀向淝水,消灭他们。”苻融也认为这样可以。于是指挥军队后退,不料部队因后退而

大乱,竟一退而不能停止。在这时,谢玄与谢琰、桓伊等人,率领八千精锐部队渡过淝

水。谢玄和谢琰挥兵挺进,大战于淝水南岸,苻坚大军全线溃败。

材料二:

太宗说:“古人临阵时出奇兵,攻击敌人意想不到之处,这是变化的方法吗 ”李靖

说:“前代的为将者与敌战斗,多是以自己微少的用兵之术战胜不懂用兵之术的人,以微

小的长处战胜没有长处的人,这怎么能够算得上讲兵法呢 如东晋时,谢玄打败苻坚,不是

谢玄善用兵,而是苻坚不善于用兵。”太宗命侍臣找出《谢玄传》,看了以后,说:“苻

坚在什么地方处理不善呢 ”李靖说:“我看《苻坚载记》说:‘(淝水之战时,)前秦各

军都溃散败走了,只有慕容垂一军单独保全下来。苻坚率领千余骑兵,来到慕容垂的营

地,慕容垂的儿子慕容宝劝他杀掉苻坚,他没杀苻坚。’这样看,秦军溃乱,而慕容垂军

单独保全下来,苻坚被慕容垂所陷害就很明显了。一个人自己为人所陷害却想要战胜

敌人,那不是很难的吗 所以我说:不懂用兵之术的人就是苻坚这一类人。”太宗说:

“作战用兵有时分散,有时集中,贵在使用恰当。从以前的事例来看,谁在用兵方面做得

好呢 ”李靖说:“苻坚统率百万大军却在淝水战败,这是他用兵只会集中而不会分散

的缘故。吴汉讨伐公孙述时,与副将刘尚分散屯兵,两军相距二十里,公孙述来攻打吴汉

时,刘尚出兵与吴汉合击,大败公孙述,这是既能分散又能集中使用兵力的缘故。”太宗

说:“是这样。前人战例的得失,足以作为万代的借鉴。”

方法小结 文言断句题答题“三步骤”

文言文断句

关键

能力一

文言文断句“六标志”

1.名词和代词(主语、宾语)

文言文中,名词和代词常常用作句子的主语或宾语。在主语前或宾语后,往往要进

行断句。所以我们断句时,可先找出其中的名词和代词,再考虑:什么人,办什么事,采用

什么方式,取得什么结果。

词性 类别/例词

名词 人名、地名、事名、官名、族名、国名、器物名、动物名、植物名、时间等

人称代词 【第一人称】吾、我、予、余、朕、孤、寡人、臣、仆、妾、愚

【第二人称】尔、汝、女、若、乃、而、子、君、公、阁下、陛下、足下、卿

【第三人称】之、其、彼(可代人、代事、代物)、厥

指示代词 【近指代词】是、此、斯、兹、之、然

【远指代词】彼、夫、其

【无定指代词】或、某、莫、靡、无

疑问代词 谁、孰、何、奚、胡、曷、恶、安、焉、盍

特别提醒 文言文中,人名第一次出现时往往用全称,以后再出现就可能只提名不提姓

了。如《赤壁之战》中“初,鲁肃闻刘表卒”,先用全称,后面的如“肃径迎之”“肃宣

权旨”就不再提姓了。

2.动词和形容词

文言文中,句子多以动词或形容词谓语为中心。断句时,可以先找到语句中的动

词、形容词,确定作为谓语的动词、形容词;然后根据谓语前的主语、状语,谓语后的宾

语、补语,断定语句的停顿点。如果句子中出现多个动词,要先弄清动词间关系,以下情

况一般不能断开:

(1)两个动词之间有“而”“以”等连词联结,构成顺承、修饰、目的或并列关系:如

“拔剑撞而破之”(《鸿门宴》)中,“撞”和“破”两个动词由“而”联结,构成顺承

关系;“宁许以负秦曲”(《廉颇蔺相如列传》)中,“许”和“负”两个动词由“以”

联结,构成目的关系。

(2)兼语结构:如“公使阳处父追之”(《左传》)中,兼语“阳处父”既作动词“使”的

宾语,又作后面“追”的主语,这种情况下,前后的两个动词之间不能断开。

(3)连动结构:如“秦人开关延敌”(《过秦论》)中,“开”与“延(迎击)”是两个连续

的动作,中间不可断开。

3.虚词

文言文中的虚词往往有固定的位置和作用,因而可以作为断句的依据。

类别 常见例词 断句技巧

发语词 夫、盖、至若、若夫、唯、今、凡、且(夫)、维 常居句首,其前一般断开

时间词 顷之、未几、已而、斯须、既而、俄而 常居句首,其前一般断开

句末 语气词 陈述句末尾 也、矣、焉、耳 其后一般断开

疑问句末尾 耶、与(欤)、邪、乎 感叹句末尾 哉、斯 复句 关联词 虽、纵、纵使、向使、假使、苟、故、是故、则、然则、或、况、于是 其前一般断开

复音 虚词 有所、无所、有以、无以、以为、何所、孰若、

足以、何以 复音虚词需保持完整,不

能点断

其他 虚词 以、于、为、而、及 一般用于句中,其前后一

般不能断开

特别提醒 (1)“乎”用在句中相当于“于”时,其后不能断开。如:“生乎吾前,其闻道

也固先乎吾。”(《师说》)

(2)“也”用在句中起舒缓语气作用时,其后可断开也可不断开。如:“师道之不传也久

矣!欲人之无惑也难矣!”(《师说》)

(3)连词“而”有时用于词或短语之间起连接作用,所连接的内容共同作句子的成分,前

后联系很紧密,一般不在其前断开。但如果“而”是连接两个句子,则往往要在其前断

开。如:“登高而招,臂非加长也,而见者远。”(《劝学》)

(4)“夫”有时也作指示代词(兼有舒缓语气的作用)用在句中,这种情况则其前后不能

断开。如:“客亦知夫水与月乎 ”(《赤壁赋》)

4.对话词

在文言文中,可借助“曰”“云”“言”“谓”“道”等对话标志词来判断人物

的对话,从而进行断句。两人对话,一般在第一次问答时给出人名,之后就可以只用

“曰”等对话标志词而把主语省略。遇到对话时,应根据上下文判断出问者、答者,以

明辨句读。

特别提醒 慎重判断对话标志词

①“曰”表“叫作”的意思,后面不可断开。如魏学洢《核舟记》:“明有奇巧人

曰王叔远。”

②“云”有两种情况需要慎重判断。一是表“有”的意思,例如《荀子·儒效》:

“云能,则必为乱。”二是表“为、是”的意思,例如《后汉书·袁术传》:“虽云匹夫,

霸王可也。”这两种情况下,“云”后面不能断开。

③“言”表示“谈论”“告诉”的意思时,后面不可断开。

5.特殊句式和固定句式

根据特殊句式如倒装句、判断句等和固定句式可进行断句。文言特殊句式和固

定句式详见《知识清单》。

6.对偶、排比等修辞

古人写文章讲究语言工整,因此多用对偶、排比、顶真、反复等修辞手法,使句式

整齐匀称,富有节奏感。根据这一特点,我们就可以凭借句子的对称、节奏等进行断

句。

典例 (2023新课标Ⅱ,T10)阅读下面的文言文,完成问题。

材料一:

凡战,若我众敌寡,不可战于险阻之间,须要平易宽广之地。闻鼓则进,闻金则止,无

有不胜。法曰:“用众进止。”晋太元时,秦苻坚进屯寿阳,列阵淝水,与晋将谢玄相

拒。玄使谓苻坚曰:“君远涉吾境,而临水为阵,是不欲速战。请君少却,令将士得周旋,

仆与诸君缓辔而观之,不亦乐乎!”坚众皆曰:“宜阻淝水,莫令得上。我众彼寡,势必万

全。”坚曰:“但却军,令得过,而我以铁骑数十万向水,逼而杀之。”融亦以为然。遂

麾兵却,众因乱而不能止。于是,玄与谢琰、桓伊等,以精锐八千渡淝水。玄、琰进兵大

战淝水南,坚众大溃。

(节选自《百战奇略》)

材料二:

太宗曰:“古人临阵出奇,攻人不意,斯亦相变之法乎 ”靖曰[注]:“前代战斗,多是

以小术而胜无术,以片善而胜无善,斯安足以论兵法也 若谢玄之破苻坚,非谢玄之善也,

盖苻坚之不善也。”太宗顾侍臣检《谢玄传》阅之,曰:“苻坚甚处是不善 ”靖曰:“臣观《苻坚载记》曰:‘秦诸军皆溃败,唯慕容垂一军独全。坚以千余骑赴之,垂子宝劝垂

杀坚,不果。’此有以见秦师之乱。慕容垂独全,盖坚为垂所陷明矣。夫为人所陷而欲

胜敌不亦难乎臣故曰无术焉苻坚之类是也。”太宗曰:“兵有分聚,各贵适宜。前代事

迹,孰为善此者 ”靖曰:“苻坚总百万之众而败于淝水,此兵能合不能分之所致也。吴

汉讨公孙述,与副将刘尚分屯,相去二十里,述来攻汉,尚出合击,大破之,此兵分而能合

之所致也。”太宗曰:“然。得失事迹,足为万代鉴。”

(节选自《唐太宗李卫公问对》)

[注] 靖:指李靖,唐代名将,封卫国公,世称李卫公。

材料二中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每涂

对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

夫为人A所B陷C而欲胜D敌E不亦难乎F臣故曰无术焉G苻坚之类H是也。

答案 EFG

解题示范

第一步,理解大意初判断

原文语境所要断句的部分是李靖对苻坚在淝水之战中的“不善”之处的评价。“为

人所陷”指上文“盖坚为垂所陷明矣”,“为人所陷”中间明显不能断开;“胜敌”是

战胜敌人的意思,中间不能断开。故可先排除A、B、D三处。

第二步,巧借标志细分析

“不亦……乎”是表反问的固定句式,故E、F两处应断开;“焉”常作语气助词,用在

句末,其后应断开,故G处应断开。“苻坚之类是也”表判断,在限定断三处的前提下,H

处可不断开。“夫为人所陷”后面虽有小停顿,但在限定断三处的前提下,C处不可

断。

第三步,回归语境细查验

断句部分的翻译为:“一个人自己为人所陷害却想要战胜敌人,那不是很难的吗

所以我说:不懂用兵之术的人就是苻坚这一类人。”语意完整,连贯,故断句正确。

参考译文

材料一:

凡是作战,如果我众敌寡,就不能在险阻的地形上进行,而必须在平坦开阔的地方进

行;听到鼓声就前进,听到锣声就停止,这样没有不打胜仗的。兵法说:“指挥军队打仗,

要能控制部队的进退。”东晋太元年间,前秦苻坚进兵屯驻寿阳,在淝水沿岸列阵,与晋

将谢玄相对峙。谢玄派人告诉苻坚说:“您长途跋涉来到我国境内,沿水布阵,是不想速

战啊。请您稍稍后退,让将士们得以展开战斗,我与各位骑马慢行观战,不是很愉快吗!”

苻坚诸将都说:“应该将晋军阻隔在淝水那边,不要让他们上岸。我众他寡,据形势看,

这是万全之策。”苻坚说:“只管退军,让他们渡河,(乘其渡河之时,)我们用数十万骑兵

杀向淝水,消灭他们。”苻融也认为这样可以。于是指挥军队后退,不料部队因后退而

大乱,竟一退而不能停止。在这时,谢玄与谢琰、桓伊等人,率领八千精锐部队渡过淝

水。谢玄和谢琰挥兵挺进,大战于淝水南岸,苻坚大军全线溃败。

材料二:

太宗说:“古人临阵时出奇兵,攻击敌人意想不到之处,这是变化的方法吗 ”李靖

说:“前代的为将者与敌战斗,多是以自己微少的用兵之术战胜不懂用兵之术的人,以微

小的长处战胜没有长处的人,这怎么能够算得上讲兵法呢 如东晋时,谢玄打败苻坚,不是

谢玄善用兵,而是苻坚不善于用兵。”太宗命侍臣找出《谢玄传》,看了以后,说:“苻

坚在什么地方处理不善呢 ”李靖说:“我看《苻坚载记》说:‘(淝水之战时,)前秦各

军都溃散败走了,只有慕容垂一军单独保全下来。苻坚率领千余骑兵,来到慕容垂的营

地,慕容垂的儿子慕容宝劝他杀掉苻坚,他没杀苻坚。’这样看,秦军溃乱,而慕容垂军

单独保全下来,苻坚被慕容垂所陷害就很明显了。一个人自己为人所陷害却想要战胜

敌人,那不是很难的吗 所以我说:不懂用兵之术的人就是苻坚这一类人。”太宗说:

“作战用兵有时分散,有时集中,贵在使用恰当。从以前的事例来看,谁在用兵方面做得

好呢 ”李靖说:“苻坚统率百万大军却在淝水战败,这是他用兵只会集中而不会分散

的缘故。吴汉讨伐公孙述时,与副将刘尚分散屯兵,两军相距二十里,公孙述来攻打吴汉

时,刘尚出兵与吴汉合击,大败公孙述,这是既能分散又能集中使用兵力的缘故。”太宗

说:“是这样。前人战例的得失,足以作为万代的借鉴。”

方法小结 文言断句题答题“三步骤”

同课章节目录