专题三文言文阅读 4.关键能力四 内容理解辨析(课件)---2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题三文言文阅读 4.关键能力四 内容理解辨析(课件)---2026版语文高三一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 75.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-14 10:48:13 | ||

图片预览

文档简介

(共8张PPT)

内容理解辨析

关键

能力四

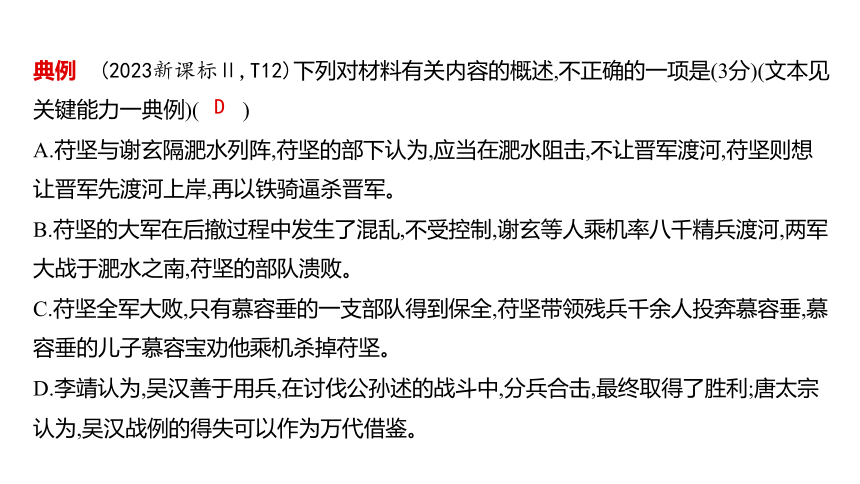

典例 (2023新课标Ⅱ,T12)下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)(文本见

关键能力一典例)( )

A.苻坚与谢玄隔淝水列阵,苻坚的部下认为,应当在淝水阻击,不让晋军渡河,苻坚则想

让晋军先渡河上岸,再以铁骑逼杀晋军。

B.苻坚的大军在后撤过程中发生了混乱,不受控制,谢玄等人乘机率八千精兵渡河,两军

大战于淝水之南,苻坚的部队溃败。

C.苻坚全军大败,只有慕容垂的一支部队得到保全,苻坚带领残兵千余人投奔慕容垂,慕

容垂的儿子慕容宝劝他乘机杀掉苻坚。

D.李靖认为,吴汉善于用兵,在讨伐公孙述的战斗中,分兵合击,最终取得了胜利;唐太宗

认为,吴汉战例的得失可以作为万代借鉴。

D

解题示范

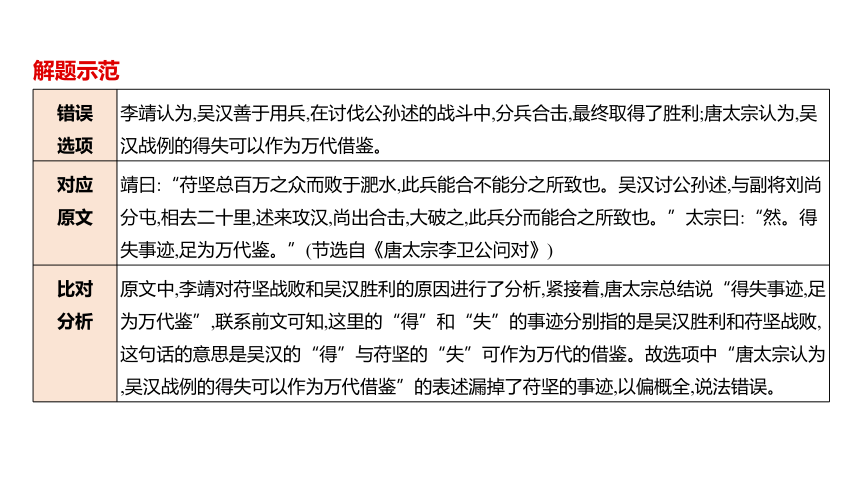

错误 选项 李靖认为,吴汉善于用兵,在讨伐公孙述的战斗中,分兵合击,最终取得了胜利;唐太宗认为,吴汉战例的得失可以作为万代借鉴。

对应 原文 靖曰:“苻坚总百万之众而败于淝水,此兵能合不能分之所致也。吴汉讨公孙述,与副将刘尚分屯,相去二十里,述来攻汉,尚出合击,大破之,此兵分而能合之所致也。”太宗曰:“然。得失事迹,足为万代鉴。”(节选自《唐太宗李卫公问对》)

比对 分析 原文中,李靖对苻坚战败和吴汉胜利的原因进行了分析,紧接着,唐太宗总结说“得失事迹,足为万代鉴”,联系前文可知,这里的“得”和“失”的事迹分别指的是吴汉胜利和苻坚战败,这句话的意思是吴汉的“得”与苻坚的“失”可作为万代的借鉴。故选项中“唐太宗认为,吴汉战例的得失可以作为万代借鉴”的表述漏掉了苻坚的事迹,以偏概全,说法错误。

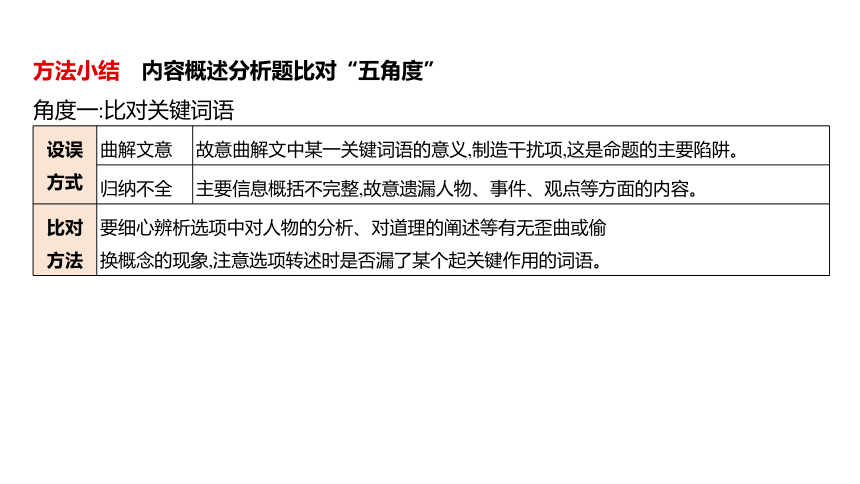

方法小结 内容概述分析题比对“五角度”

角度一:比对关键词语

设误 方式 曲解文意 故意曲解文中某一关键词语的意义,制造干扰项,这是命题的主要陷阱。

归纳不全 主要信息概括不完整,故意遗漏人物、事件、观点等方面的内容。

比对 方法 要细心辨析选项中对人物的分析、对道理的阐述等有无歪曲或偷

换概念的现象,注意选项转述时是否漏了某个起关键作用的词语。 角度二:比对人物

设误 方式 张冠李戴 将原文中甲做的事、说的话“移花接木”到乙的身上,或者把甲事件的结果说成乙事件的结果。

误解形象 把人物的言行所揭示出来的性格特点故意说错,造成对人物形象的错误理解。

比对 方法 分清主要人物和次要人物在不同时间、不同地点做的不同事及产

生的不同结果。辨析时应重点抓住“是谁,在何时何地,说过什么话,

做过什么事,表现了什么样的性格”等方面进行比对。 角度三:比对增减内容

设误 方式 无中生有 故意添加原材料中未涉及的事件或观点等内容,使选项的分析概括于文无据。

范围(程 度)失当 将原文对某一个方面的判断通过增加或删减表范围、程度等的词语,故意扩大或缩小判断对象的范围。

比对 方法 辨析时应将选项的内容与原文仔细比对,检查是否有故意添加的而

原材料未涉及的内容,或者筛查选项中有无漏掉原文关键词(尤其是

表范围或程度的副词)的情况。 角度四:比对时间、地点

设误 方式 时序错乱 概括人物的典型事件时,故意颠倒多个事件的先后顺序,造成顺序错乱。

空间错位 把某一事情发生的地点替换成了另一地点;或把发生在不同地点的事件糅合起来表述。

比对 方法 要特别注意选项中描述人物行为及事件发生的时间、地点的词语,

并与原文进行比对,理清人物在何时、何地做了何事。 角度五:比对关系

设误 方式 因果失当 选项或将原因说成结果,或将结果说成原因,或强加因果关系,或将因果关系改成其他关系。

事件杂糅 将文段叙述的几件事情或事情的细节进行杂糅,或把多个人做的事说成一个人做的,故意使事实混乱。

比对 方法 理清人物与事件的关系,分清事件产生的原因、结果及其内在的逻辑关系,将选项与原文仔细比对,检查关系是否恰当。

内容理解辨析

关键

能力四

典例 (2023新课标Ⅱ,T12)下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)(文本见

关键能力一典例)( )

A.苻坚与谢玄隔淝水列阵,苻坚的部下认为,应当在淝水阻击,不让晋军渡河,苻坚则想

让晋军先渡河上岸,再以铁骑逼杀晋军。

B.苻坚的大军在后撤过程中发生了混乱,不受控制,谢玄等人乘机率八千精兵渡河,两军

大战于淝水之南,苻坚的部队溃败。

C.苻坚全军大败,只有慕容垂的一支部队得到保全,苻坚带领残兵千余人投奔慕容垂,慕

容垂的儿子慕容宝劝他乘机杀掉苻坚。

D.李靖认为,吴汉善于用兵,在讨伐公孙述的战斗中,分兵合击,最终取得了胜利;唐太宗

认为,吴汉战例的得失可以作为万代借鉴。

D

解题示范

错误 选项 李靖认为,吴汉善于用兵,在讨伐公孙述的战斗中,分兵合击,最终取得了胜利;唐太宗认为,吴汉战例的得失可以作为万代借鉴。

对应 原文 靖曰:“苻坚总百万之众而败于淝水,此兵能合不能分之所致也。吴汉讨公孙述,与副将刘尚分屯,相去二十里,述来攻汉,尚出合击,大破之,此兵分而能合之所致也。”太宗曰:“然。得失事迹,足为万代鉴。”(节选自《唐太宗李卫公问对》)

比对 分析 原文中,李靖对苻坚战败和吴汉胜利的原因进行了分析,紧接着,唐太宗总结说“得失事迹,足为万代鉴”,联系前文可知,这里的“得”和“失”的事迹分别指的是吴汉胜利和苻坚战败,这句话的意思是吴汉的“得”与苻坚的“失”可作为万代的借鉴。故选项中“唐太宗认为,吴汉战例的得失可以作为万代借鉴”的表述漏掉了苻坚的事迹,以偏概全,说法错误。

方法小结 内容概述分析题比对“五角度”

角度一:比对关键词语

设误 方式 曲解文意 故意曲解文中某一关键词语的意义,制造干扰项,这是命题的主要陷阱。

归纳不全 主要信息概括不完整,故意遗漏人物、事件、观点等方面的内容。

比对 方法 要细心辨析选项中对人物的分析、对道理的阐述等有无歪曲或偷

换概念的现象,注意选项转述时是否漏了某个起关键作用的词语。 角度二:比对人物

设误 方式 张冠李戴 将原文中甲做的事、说的话“移花接木”到乙的身上,或者把甲事件的结果说成乙事件的结果。

误解形象 把人物的言行所揭示出来的性格特点故意说错,造成对人物形象的错误理解。

比对 方法 分清主要人物和次要人物在不同时间、不同地点做的不同事及产

生的不同结果。辨析时应重点抓住“是谁,在何时何地,说过什么话,

做过什么事,表现了什么样的性格”等方面进行比对。 角度三:比对增减内容

设误 方式 无中生有 故意添加原材料中未涉及的事件或观点等内容,使选项的分析概括于文无据。

范围(程 度)失当 将原文对某一个方面的判断通过增加或删减表范围、程度等的词语,故意扩大或缩小判断对象的范围。

比对 方法 辨析时应将选项的内容与原文仔细比对,检查是否有故意添加的而

原材料未涉及的内容,或者筛查选项中有无漏掉原文关键词(尤其是

表范围或程度的副词)的情况。 角度四:比对时间、地点

设误 方式 时序错乱 概括人物的典型事件时,故意颠倒多个事件的先后顺序,造成顺序错乱。

空间错位 把某一事情发生的地点替换成了另一地点;或把发生在不同地点的事件糅合起来表述。

比对 方法 要特别注意选项中描述人物行为及事件发生的时间、地点的词语,

并与原文进行比对,理清人物在何时、何地做了何事。 角度五:比对关系

设误 方式 因果失当 选项或将原因说成结果,或将结果说成原因,或强加因果关系,或将因果关系改成其他关系。

事件杂糅 将文段叙述的几件事情或事情的细节进行杂糅,或把多个人做的事说成一个人做的,故意使事实混乱。

比对 方法 理清人物与事件的关系,分清事件产生的原因、结果及其内在的逻辑关系,将选项与原文仔细比对,检查关系是否恰当。

同课章节目录