专题三文言文阅读 高考新风向(真题练习)---2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题三文言文阅读 高考新风向(真题练习)---2026版语文高三一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 41.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-14 10:48:13 | ||

图片预览

文档简介

高考新风向

高考模拟练

题组一 多文本的比较与互证

一、[2024八省八校(T8)第二次联考]阅读下面的文言文,完成问题。(20分)

材料一:

列子师老商氏,友伯高子,进二子之道,乘风而归。尹生闻之,从列子居,数月不省舍。因间请蕲其术者,十反而十不告。尹生怼而请辞,列子又不命。尹生退,数月,意不已,又往从之。列子曰:“汝何去来之频 ”尹生曰:“曩章戴①有请于子,子不我告,固有憾于子。今复脱然,是以又来。”列子曰:“曩吾以汝为达,今汝之鄙至此乎 居!将告汝所学于夫子者矣。自吾之事夫子、友若人也,三年之后,心不敢念是非,口不敢言利害,始得夫子一眄而已。五年之后,心庚念是非,口庚言利害,夫子始一解颜而笑。七年之后,从心之所念,庚无是非;从口之所言,庚无利害,夫子始一引吾并席而坐。九年之后,横心之所念,横口之所言,亦不知我之是非利害欤,亦不知彼之是非利害欤;亦不知夫子之为我师,若人之为我友:内外进矣。而后眼如耳,耳如鼻,鼻如口,无不同也。心凝形释,骨肉都融;不觉形之所倚,足之所履,随风东西,犹木叶干壳。竟不知风乘我邪 我乘风乎 今女居先生之门,曾未浃时,而怼憾者再三。女之片体将气所不受,汝之一节将地所不载。履虚乘风,其可几乎 ”尹生甚怍,屏息良久,不敢复言。

(节选自《列子·黄帝》,有删改)

材料二:

闵子骞始见于夫子,有菜色②,后有刍豢之色③。子贡问曰:“子始有菜色,今有刍豢之色,何也 ”闵子曰:“吾出蒹葭之中,入夫子之门,夫子内切磋以孝,外为之陈王法,心窃乐之;出见羽盖龙旗裘旃相随,心又乐之;二者相攻胸中而不能任,是以有菜色也。今被夫子之文寖深,又赖二三子切磋而进之。内明于去就之义出见羽盖龙旗旃裘相随视之如坛土矣是以有刍豢之色。”《诗》曰:“如切如磋,如琢如磨。”

(节选自《韩诗外传》,有删改)

[注] ①章戴:尹生名。②菜色:形容人脸色干枯苍白泛黄,好像平日只吃蔬菜而营养不良的样子。引申为心境混乱忧烦的神色。③刍豢(chú huàn)之色:形容人脸色红润有光泽,好像是常吃肉类荤食而营养丰富的样子。引申为平和喜悦的神色。

1.材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

内A明于去就之义B出C见羽盖D龙旗E旃裘相随F视之G如坛土矣H是以有刍豢之色。

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“进二子之道”与《庖丁解牛》“臣之所好者道也,进乎技矣”中的“进”含义不同。

B.“列子又不命”与成语“耳提面命”中的“命”含义不同。

C.“今复脱然”与《归去来兮辞(并序)》“脱然有怀”中的“脱然”含义相同。

D.“心窃乐之”与《谏太宗十思疏》“乐盘游则思三驱以为度”中的“乐”含义相同。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.闵子骞与尹生在求道过程中都有情绪的起伏:闵子骞先有快乐后有纠结,最后释然;尹生先因请教无果而心生怨恨,后因受到批评又深感惭愧。

B.列子在学道五年后始有起色,学道七年后得到了先生“并席而坐”的礼遇,学道九年后与自然融为一体,心境如枯叶随风飘荡,达至道境。

C.列子学道获得进展主要表现在对是非利害的态度上:最初悟道之时不敢言是非利害,最后得道时不知是非利害所在,实现了心灵的彻底超越。

D.闵子骞因出身贫寒而脸色暗淡无光,入孔子之门学习后,他变得容光焕发,这让他的同门子贡感到好奇,于是便前去询问缘由。

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)今女居先生之门,曾未浃时,而怼憾者再三。(4分)

(2)今被夫子之文寖深,又赖二三子切磋而进之。(4分)

5.(多文本比较)两则材料都对学道之法进行了探讨,请简述其异同。(3分)

1.BFH

2.B

3.D

4.答案 (1)现在你在我的门下当学生,还没有多少时间,就多次怨恨抱怨。(“女”“曾未浃时”“憾”各1分,句意1分)

(2)现在我接受夫子的礼仪教化(学问)渐渐加深,再依靠和你们(诸君)在一起互相探讨而使学问有所长进。(“被”“寖”“二三子”各1分,句意1分)

5.答案 相同点:①都强调要靠内在修道;②都认为有一个循序渐进的过程,不能急于求成。

不同点:①在目标上,材料一追求物我两忘的境界,顺应自然;材料二则注重内心修炼和思想提升,追求心灵的宁静和超越。(2分)②在方法上,材料一提倡排除私念和利害,达到内心的平静;材料二则强调遵循老师教诲,与同门切磋,不断积累进步。(2分)

(相同点1分,答出任意一点即可;不同点2分,对两则材料的分析各1分,答出任意一点即可)

二、(2025届重庆巴蜀中学高考适应性月考)阅读下面的文言文,完成问题。(20分)

材料一:

荀况尝与临武君论兵于赵孝成王前。赵王曰:“请问兵要。”荀卿曰:“凡用兵攻战之本,在乎一民。士民不亲附,则汤、武不能以必胜也。”临武君曰:“不然。兵之所贵者势利也,所行者变诈也。善用兵者感忽悠暗,莫知所从出。”荀卿曰:“不然。臣之所道,仁人之兵,王者之志也。君之所贵,权谋势利也。仁人之兵,不可诈也。以桀诈尧,譬之以指桡沸,若赴水火,入焉焦没耳。故仁人之兵,上下一心,三军同力;臣之于君也,下之于上也,若子之事父,弟之事兄。且仁人用十里之国则将有百里之听,用百里之国则将有千里之听,用千里之国则将有四海之听,必将聪明警戒,和傅而一。故仁人之兵,聚则成卒,散则成列,延则若莫邪之长刃,婴之者断;兑则若莫邪之利锋,当之者溃。圜居而方止,则若盘石然,触之者角摧而退耳。《诗》曰:‘武王载发,有虔秉钺,如火烈烈,则莫我敢遏’,此之谓也。”

(摘编自《资治通鉴·秦纪一》)

材料二:

二世皇帝,势为天子,富有天下。人迹所至,舟楫所通,莫不为郡县。然纵耳目之欲,穷侈靡之变,不顾百姓之饥寒穷匮也。兴万乘之驾,而作阿房之宫,发闾左之戍,收太半之赋,百姓之随逮肆刑,挽辂首路死者,一旦不知千万之数。天下敖然若焦热,倾然若苦烈,上下不相宁,吏民不相憀。戍卒陈胜,兴于大泽,攘臂袒右,称为大楚,而天下响应。当此之时,非有牢甲利兵,劲弩强冲也,伐棘枣而为矜,周锥凿而为刃,剡扌斩?余,奋儋?,以当修戟强弩,攻城略地,莫不降下。天下为之糜沸蚁动,云彻席卷,方数千里。势位至贱而器械甚不利然一人唱而天下应之者积怨在于民也。

(摘编自《淮南子·兵略训》)

材料三:

孔子曰:“仁不可为众也。夫国君好仁,天下无敌。”今也欲无敌于天下而不以仁,是犹执热而不以濯也。《诗》云:“谁能执热,逝不以濯 ”

(节选自《孟子·离娄上》)

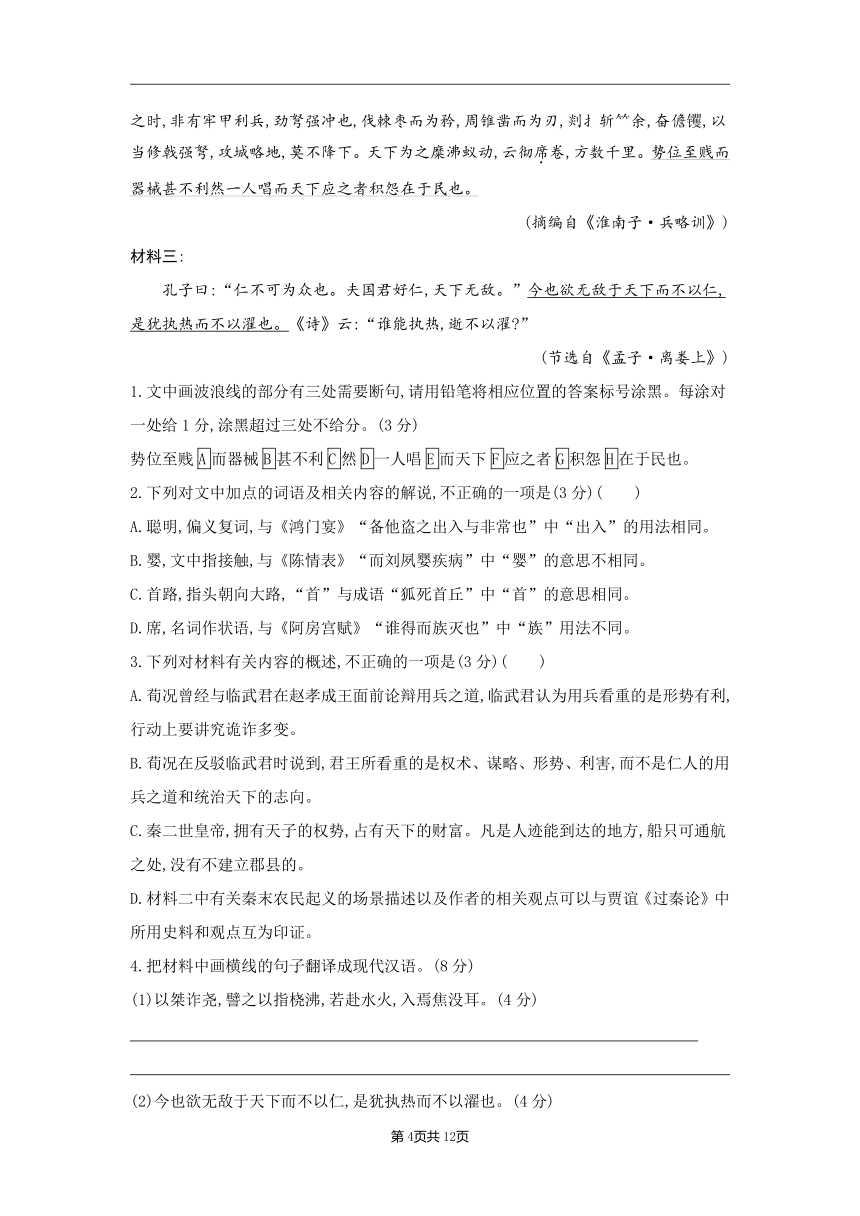

1.文中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑。每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

势位至贱A而器械B甚不利C然D一人唱E而天下F应之者G积怨H在于民也。

2.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.聪明,偏义复词,与《鸿门宴》“备他盗之出入与非常也”中“出入”的用法相同。

B.婴,文中指接触,与《陈情表》“而刘夙婴疾病”中“婴”的意思不相同。

C.首路,指头朝向大路,“首”与成语“狐死首丘”中“首”的意思相同。

D.席,名词作状语,与《阿房宫赋》“谁得而族灭也”中“族”用法不同。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.荀况曾经与临武君在赵孝成王面前论辩用兵之道,临武君认为用兵看重的是形势有利,行动上要讲究诡诈多变。

B.荀况在反驳临武君时说到,君王所看重的是权术、谋略、形势、利害,而不是仁人的用兵之道和统治天下的志向。

C.秦二世皇帝,拥有天子的权势,占有天下的财富。凡是人迹能到达的地方,船只可通航之处,没有不建立郡县的。

D.材料二中有关秦末农民起义的场景描述以及作者的相关观点可以与贾谊《过秦论》中所用史料和观点互为印证。

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)以桀诈尧,譬之以指桡沸,若赴水火,入焉焦没耳。(4分)

(2)今也欲无敌于天下而不以仁,是犹执热而不以濯也。(4分)

5.(多文本互证)材料三中说:“夫国君好仁,天下无敌。”材料一和材料二分别从哪方面印证该观点。(3分)

1.ACG

2.A

3.B

4.答案 (1)用夏桀的计策去欺骗尧,就如同把手指伸进滚水中搅动,如同投身到水火之中,(一旦)投身其中,不是被烧焦,就是被淹死。(“诈”“赴”“焉”各1分,大意1分)

(2)如今,(如果)想要在天下无人能抵挡,却不施行仁政,这就好比是拿了烫手的东西却不去用水洗一洗一样。[“以(第一个)”“执热”“濯”各1分,大意1分]

5.答案 材料三中认为,国君喜爱仁德,天下无人能够抵挡。材料一中“仁人之兵”所向披靡,可以从正面论证材料三的观点。材料二中秦二世对百姓“随逮肆刑”而积怨于民,最终亡国,可以从反面论证材料三的观点。

三、(2025届浙江温州一模)阅读下面的文言文,完成问题。(22分)

材料一:

吴王曰:“寡人将北伐齐鲁,道出胥门,过姑胥之台,忽然昼梦。子为占之,其言吉凶。”公孙圣乃仰天叹曰:“愿大王无伐于齐。遣下吏太宰嚭解冠帻肉袒徒跣稽首谢于勾践国可安存也,身可不死矣。”吴王闻之,索然作怒,乃曰:“吾天之所生,神之所使。”顾力士石番,以铁锤击杀之。太宰嚭趋进曰:“贺大王喜,灾已灭矣,因举行觞,兵可以行。”伍子胥闻之,谏曰:“臣闻兴十万之众,奉师千里,百姓之费,国家之出,日数千金。不念士民之死,而争一日之胜,臣以为危国亡身之甚。越之为病,乃心腹也。愿大王定越而后图齐。”吴王不听,遂伐齐。

吴王既胜,乃使行人成好于齐,吴齐遂盟而去。吴王还,乃让子胥曰:“吾前王履德明,垂功用力,为子西结强仇于楚,赖天降衷,齐师受服。寡人岂敢自归其功 乃前王之遗德,神灵之祐福也。若子于吴,则何力焉 ”伍子胥攘臂大怒,释剑而对曰:“昔吾前王有不庭之臣,以能遂疑计,不陷于大难。今王播弃,所患外不忧,此孤僮之谋,非霸王之事。”

(节选自《吴越春秋》,有删改)

材料二:

十四年六月乙酉,越五千人与吴战。丙戌,虏吴太子友。丁亥,入吴。吴人告败于王夫差,夫差恶其闻诸侯。或泄其语,吴王怒,斩七人于幕下。七月辛丑,吴王与晋定公争长。吴王曰:“于周室我为长。”晋定公曰:“于姬姓我为伯。”赵鞅怒,将伐吴,乃长晋定公。国亡太子,内空,王居外久,士皆罢敝,于是乃使厚币以与越平。

二十三年十一月丁卯,越败吴。越王勾贱欲迁吴王夫差于甬东,予百家居之。吴王曰:“孤老矣,不能事君王也。吾悔不用子胥之言,自令陷此。”遂自刭死。越王灭吴,诛太宰嚭,以为不忠,而归。

(节选自《史记·吴太伯世家》,有删改)

材料三:

夫实则斗,虚则走;盛则强,衰则北。吴王夫差地方二千里,带甲七十万,南与越战,栖之会稽;北与齐战,破之艾陵;西遇晋公,擒之黄池。此用民气之实也。其后骄溢纵欲,距谏喜谀;忄尧悍遂过,不可正喻;大臣怨怼,百姓不附;越王选卒三千人,擒之干隧,因制其虚也。夫气之有虚实也,若明之必晦也。故胜兵者非常实也,败兵者非常虚也。善者能实其民气,以待人之虚也;不能者虚其民气,以待人之实也。故虚实之气,兵之贵者也。

(节选自《淮南子·兵略训》)

1.材料一画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

遣下吏A太宰嚭B解冠帻C肉袒D徒跣E稽首F谢于勾践G国可安存也

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“而争一日之胜”与《齐桓晋文之事》中“若无罪而就死地”的“而”用法相同。

B.币,礼物,与《屈原列传》中“又因厚币用事者臣靳尚”的“币”意思相同。

C.栖,使……居住,使动用法,与《陈情表》中“臣具以表闻”的“闻”用法不同。

D.遂,放任,任从,与《氓》中“言既遂矣,至于暴矣”的“遂”意思不同。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.公孙圣与伍子胥反对吴王北伐,他们意识到越国对吴国存在威胁,都认为兴师远伐会劳民伤财,导致国力空虚,从而让自身及国家都陷入危险境地。

B.夫差伐齐获胜,借前王为伍子胥与楚结仇一事,责备伍子胥没有为吴国出力;而伍子胥则认为夫差没有效仿前王,反而抛弃贤臣,将无法成就霸业。

C.长年征伐使吴国内外交困,内无太子,士民疲敝,最终为越所灭。夫差拒绝蜗居甬东,选择自刭而死,临死醒悟,后悔自己没有听从伍子胥的劝谏。

D.吴王夫差由一方霸主到身死国灭,这与其不重视充实民气有关。善于作战的将领,能够让民气充实,等待敌人民气空虚时乘虚而入,从而获得胜利。

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)越之为病,乃心腹也。愿大王定越而后图齐。(4分)

(2)夫气之有虚实也,若明之必晦也。(4分)

5.(多文本互证)请概括材料三中关于夫差亡国的原因,并以材料一、二中的相关史实加以印证。(5分)

亡国原因 相关史实

①

②

③

1.CEG

2.C

3.A

4.答案 (1)越国是(吴国)的心腹大患(致命祸患)。(或译为“越国对于吴国而言,像心腹的疾病一样严重”也可)希望大王平定越国后再去对付齐国。(“病”“愿”“图”各1分,大意1分)

(2)气是有虚实的,就像有光明必定有昏暗一样。(“若”“明”“晦”各1分,大意1分)

5.答案

亡国原因 相关史实

① 骄傲放纵 不把越国放在眼里,认为自己是上天所生、天神所派/不顾惜军民生死出兵伐齐/与晋定公争当盟主

② 不听劝谏 拒听公孙圣、伍子胥的谏言,信任太宰嚭

③ 凶悍暴虐 让武士用铁锤击杀进谏的公孙圣/吴国战败消息泄露,将知情者七人斩杀于帐下

(一点1分,两点3分,三点5分。第①点侧重骄纵,第②点侧重拒谏,第③点侧重暴虐,如写“不得民心”及相关史实“大臣怨怼,百姓不附”,也可给分)

题组二 文本艺术性的鉴赏与评价

一、(2024山西吕梁阶段性测试)阅读下面的文言文,完成问题。(20分)

材料一:

三月,公及邾仪父盟于蔑。

夏五月,郑伯克段于鄢。

九月,及宋人盟于宿。

冬十有二月,祭伯来。

(节选自《春秋·隐公元年》)

材料二:

三月,公及邾仪父盟于蔑——邾子克也。未王命,故不书爵。曰“仪父”,贵之也。公摄位而欲求好于邾,故为蔑之盟。

初,郑武公娶于申,曰武姜,生庄公及共叔段。庄公寤生,惊姜氏,故名曰“寤生”,遂恶之。爱共叔段,欲立之。亟请于武公,公弗许。

及庄公即位,为之请制。公曰:“制岩邑也虢叔死焉佗邑唯命。”请京,使居之,谓之京城太叔。祭仲曰:“都,城过百雉,国之害也。先王之制:大都,不过叁国之一。今京不度,非制也,君将不堪。”公曰:“姜氏欲之,焉辟害 ”对曰:“姜氏何厌之有 不如早为之所,无使滋蔓。蔓,难图也。”

既而太叔命西鄙、北鄙贰于己。公子吕曰:“国不堪贰,君将若之何 ”公曰:“无庸,将自及。”太叔又收贰以为己邑,至于廪延。子封曰:“可矣,厚将得众。”公曰:“不义不昵,厚将崩。”

太叔完聚,缮甲兵,具卒乘,将袭郑,夫人将启之。公闻其期,曰:“可矣!”命子封帅车二百乘以伐京。京叛太叔段,段入于鄢,公伐诸鄢。五月辛丑,太叔出奔共。遂置姜氏于城颍,而誓之曰:“不及黄泉,无相见也。”

颍考叔为颍谷封人,闻之,有献于公。公赐之食,食舍肉。公问之,对曰:“小人有母,皆尝小人之食矣,未尝君之羹,请以遗之。”公曰:“尔有母遗,繄我独无!”颍考叔曰:“敢问何谓也 ”公语之故,且告之悔。对曰:“君何患焉!若阙地及泉,隧而相见,其谁曰不然 ”公从之。公入而赋:“大隧之中,其乐也融融!”姜出而赋:“大隧之外,其乐也泄泄!”遂为母子如初。

君子曰:“颍考叔,纯孝也,爱其母,施及庄公。诗曰:‘孝子不匮,永锡尔类。’其是之谓乎!”

九月,及宋人盟于宿,始通也。十二月,祭伯来,非王命也。众父卒。公不与小敛,故不书日。

(摘编自《左传·隐公元年》)

1.文中画波浪线部分有三处需加句读,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

制A岩B邑C也D虢E叔F死G焉H佗I邑J唯K命。

2.下列对文中加点词语及相关内容的解说,正确的一项是(3分)( )

A.“公摄位而欲求好于邾”与“摄乎大国之间”(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)中两个“摄”字的含义相同。

B.“初,郑武公娶于申”与成语“初生牛犊”中两个“初”字含义不同。

C.“缮甲兵”与“收天下之兵,聚之咸阳”(《过秦论》)中两个“兵”字的含义不同。

D.“其是之谓乎”与“其若是,孰能御之”(《齐桓晋文之事》)中两个“其”字的用法相同。

3.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.隐公元年三月,隐公与邾仪父在蔑地会盟,《春秋》中之所以没有记载仪父的爵位,是因为他没有受到周朝册封。

B.共叔段得封地京邑后,贪欲滋长,对郑国心怀不轨,庄公身边的大臣多次进谏,但庄公顾及亲情一再宽容,给其反省改过的机会。

C.姜氏偏爱小儿子共叔段,为其多方谋取利益,甚至计划为共叔段打开国都大门,里应外合帮助他夺取政权,最终失败。

D.颍考叔为人至孝,还将自己的孝心推及他人,他给庄公出谋划策,庄公和姜氏得以相见,最后母子之间消除矛盾,和好如初。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)姜氏何厌之有 不如早为之所,无使滋蔓。蔓,难图也。(4分)

(2)君何患焉!若阙地及泉,隧而相见,其谁曰不然 (4分)

5.(评鉴艺术手法)《左传》对《春秋》中“夏五月,郑伯克段于鄢”这一历史事件的表达更具文学性,请简要说明其主要采用了哪些手法。(3分)

1.ADH

2.B

3.B

4.答案 (1)姜氏有什么满足的 不如及早为他安排个地方,别让(祸根)滋长蔓延。(一旦)滋长蔓延,就难对付了。(“厌”“所”“图”各1分,大意1分)

(2)您担心什么呢!若是挖一条地道,挖到了泉水,在地道中相见,难道谁会说(您)没有遵守誓言吗 (“患”“阙”“隧”各1分,大意1分)

5.答案 ①以时间为序复原故事,将历史事件条理清楚地呈现出来。②借助大量人物语言、动作描写,使人物特征鲜明。③细节传神,颍考叔劝说庄公等情节描写得生动形象。④引用君子言论及《诗经》中的语句,增加点评,揭示史传意义。(答出三点即可)

二、(2025届山东烟台期中)阅读下面的文言文,完成问题。(20分)

材料一:

人来承示近日所为文数首,并以为文之道殷殷下问。余学殖荒落,安有以发足下者耶 顾其平日颇有志不肯为世间言语既辱二生之问其曷敢以匿

盖余昔尝读道家之书矣,凡养生之徒,从事神仙之术,吐纳以为生,咀嚼以为养,盖其说有三:曰精,曰气,曰神。此三者,炼之凝之而浑于一,于是外形骸,凌云气,飘飘乎御风而行,遗世而远举。余尝欲学其术而不知所从,乃窃以其术而用之于文章。

古之作者,未有不得是术者也。太史公纂《五帝本纪》,择其言尤雅者。蔡邕曰:“炼余心兮浸太清。”夫惟雅且清则精。精则糟粕、渣滓与剽贼,皆刊削而靡存,夫如是之为精也。而有物焉,阴驱而潜率之,动如风雨,静如山岳,无穷如天地,不竭如山河。是物也,杰然有以充塞乎两间,而盖冒乎万有。呜呼! 此为气之大过人者,岂非然哉! 今夫语言文字,文也,而非所以文也;行墨蹊径,文也,而非所以文也。文之为文,必有出乎语言文字之外,而居乎行墨蹊径之先。盖昔有千里马,牝而黄,伯乐使九方皋视之。九方皋曰:“牡而骊。”伯乐曰:“此真知马者矣!”夫非有声色臭味足以娱悦人之耳目口鼻,而其致悠然以深、油然以感,寻之无端而出之无迹者,吾不得而言之也。夫惟不可得而言,此其所以为神也。

二生好学甚笃,所为文章,意思萧然,既闲且远。盖有得于吾之云云者,而世俗之人不识也,吾故书以告焉。吾闻为神仙,遗形骸,解销化,其术秘不传;即传,其术不能通。呜呼!遇之而传、传之而通者,非二生,吾谁望之

(摘编自戴名世《答张、伍两生书》)

材料二:

穆公不悦,召伯乐而谓之曰:“败矣! 子所使求马者,色物牝牡,尚弗能知,又何马之能知也 ”伯乐喟然太息,曰:“一至于此乎 是乃其所以千万臣而无数者也。若皋之所观,天机也。得其精而忘其粗,在其内而忘其外;见其所见,不见其所不见;视其所视,而遗其所不视。若皋之相马,乃有贵乎马者也。”马至,果天下之马也。

(节选自《列子·说符》)

1.材料一中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

顾其平日A颇有志B不肯为C世间D言语E既辱F二生之G问H其曷I敢以匿

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.形骸,人的躯体,与王羲之《兰亭集序》中“放浪形骸”的“形骸”意思相同。

B.率,遵行,遵循,与林觉民《与妻书》中“率性就死不顾汝”的“率”意思不同。

C.所以,原因,与王安石《答司马谏议书》中“今具道所以”的“所以”意思相同。

D.一,副词,乃,竟,与《荀子·劝学》中“用心一也”的“一”意思及用法不同。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.作者在引述道家关于精、气、神的学说的时候,化用了苏轼《赤壁赋》中的句子,为文章增添了文采。

B.戴名世认为,写文章不能只在外在的语言文字、行墨蹊径上下功夫,更应该重视内在的思想感情。

C.戴名世既为自己的文学主张不为世俗所理解而慨叹,又为能得到张、伍二生这样优秀的传人而欣慰。

D.伯乐认为,九方皋相马关注的是马的内在素质而忘记了它的外表,这正是九方皋胜过自己的地方。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)精则糟粕、渣滓与剽贼,皆刊削而靡存,夫如是之为精也。(4分)

(2)二生好学甚笃,所为文章,意思萧然,既闲且远。(4分)

5.(分析说理方法)戴名世是如何阐述自己的文学主张的 (3分)

1.BEH

2.B

3.C

4.答案 (1)既然是精,那么粗劣的、无价值的与抄袭的东西,都要削除而不留存,这样才能称之为精。(“剽贼”“靡”“如是”各1分,大意1分)

(2)二位书生追求学问非常专心,所写的文章,文意洒脱自然,既文雅又深远。(“笃”“萧然”“闲”各1分,大意1分)

5.答案 ①借用道教概念,提出文章要有精、气、神的主张;②援引司马迁、蔡邕等人的实例、言论,明确“精”的内涵;③运用比喻论证,将“气”比作风雨、山岳、天地、江河;④以九方皋相马进行类比,阐明文章的“神”重于外在形式的观点。(每个要点1分,答出其中任意三个要点即可)

高考模拟练

题组一 多文本的比较与互证

一、[2024八省八校(T8)第二次联考]阅读下面的文言文,完成问题。(20分)

材料一:

列子师老商氏,友伯高子,进二子之道,乘风而归。尹生闻之,从列子居,数月不省舍。因间请蕲其术者,十反而十不告。尹生怼而请辞,列子又不命。尹生退,数月,意不已,又往从之。列子曰:“汝何去来之频 ”尹生曰:“曩章戴①有请于子,子不我告,固有憾于子。今复脱然,是以又来。”列子曰:“曩吾以汝为达,今汝之鄙至此乎 居!将告汝所学于夫子者矣。自吾之事夫子、友若人也,三年之后,心不敢念是非,口不敢言利害,始得夫子一眄而已。五年之后,心庚念是非,口庚言利害,夫子始一解颜而笑。七年之后,从心之所念,庚无是非;从口之所言,庚无利害,夫子始一引吾并席而坐。九年之后,横心之所念,横口之所言,亦不知我之是非利害欤,亦不知彼之是非利害欤;亦不知夫子之为我师,若人之为我友:内外进矣。而后眼如耳,耳如鼻,鼻如口,无不同也。心凝形释,骨肉都融;不觉形之所倚,足之所履,随风东西,犹木叶干壳。竟不知风乘我邪 我乘风乎 今女居先生之门,曾未浃时,而怼憾者再三。女之片体将气所不受,汝之一节将地所不载。履虚乘风,其可几乎 ”尹生甚怍,屏息良久,不敢复言。

(节选自《列子·黄帝》,有删改)

材料二:

闵子骞始见于夫子,有菜色②,后有刍豢之色③。子贡问曰:“子始有菜色,今有刍豢之色,何也 ”闵子曰:“吾出蒹葭之中,入夫子之门,夫子内切磋以孝,外为之陈王法,心窃乐之;出见羽盖龙旗裘旃相随,心又乐之;二者相攻胸中而不能任,是以有菜色也。今被夫子之文寖深,又赖二三子切磋而进之。内明于去就之义出见羽盖龙旗旃裘相随视之如坛土矣是以有刍豢之色。”《诗》曰:“如切如磋,如琢如磨。”

(节选自《韩诗外传》,有删改)

[注] ①章戴:尹生名。②菜色:形容人脸色干枯苍白泛黄,好像平日只吃蔬菜而营养不良的样子。引申为心境混乱忧烦的神色。③刍豢(chú huàn)之色:形容人脸色红润有光泽,好像是常吃肉类荤食而营养丰富的样子。引申为平和喜悦的神色。

1.材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

内A明于去就之义B出C见羽盖D龙旗E旃裘相随F视之G如坛土矣H是以有刍豢之色。

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“进二子之道”与《庖丁解牛》“臣之所好者道也,进乎技矣”中的“进”含义不同。

B.“列子又不命”与成语“耳提面命”中的“命”含义不同。

C.“今复脱然”与《归去来兮辞(并序)》“脱然有怀”中的“脱然”含义相同。

D.“心窃乐之”与《谏太宗十思疏》“乐盘游则思三驱以为度”中的“乐”含义相同。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.闵子骞与尹生在求道过程中都有情绪的起伏:闵子骞先有快乐后有纠结,最后释然;尹生先因请教无果而心生怨恨,后因受到批评又深感惭愧。

B.列子在学道五年后始有起色,学道七年后得到了先生“并席而坐”的礼遇,学道九年后与自然融为一体,心境如枯叶随风飘荡,达至道境。

C.列子学道获得进展主要表现在对是非利害的态度上:最初悟道之时不敢言是非利害,最后得道时不知是非利害所在,实现了心灵的彻底超越。

D.闵子骞因出身贫寒而脸色暗淡无光,入孔子之门学习后,他变得容光焕发,这让他的同门子贡感到好奇,于是便前去询问缘由。

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)今女居先生之门,曾未浃时,而怼憾者再三。(4分)

(2)今被夫子之文寖深,又赖二三子切磋而进之。(4分)

5.(多文本比较)两则材料都对学道之法进行了探讨,请简述其异同。(3分)

1.BFH

2.B

3.D

4.答案 (1)现在你在我的门下当学生,还没有多少时间,就多次怨恨抱怨。(“女”“曾未浃时”“憾”各1分,句意1分)

(2)现在我接受夫子的礼仪教化(学问)渐渐加深,再依靠和你们(诸君)在一起互相探讨而使学问有所长进。(“被”“寖”“二三子”各1分,句意1分)

5.答案 相同点:①都强调要靠内在修道;②都认为有一个循序渐进的过程,不能急于求成。

不同点:①在目标上,材料一追求物我两忘的境界,顺应自然;材料二则注重内心修炼和思想提升,追求心灵的宁静和超越。(2分)②在方法上,材料一提倡排除私念和利害,达到内心的平静;材料二则强调遵循老师教诲,与同门切磋,不断积累进步。(2分)

(相同点1分,答出任意一点即可;不同点2分,对两则材料的分析各1分,答出任意一点即可)

二、(2025届重庆巴蜀中学高考适应性月考)阅读下面的文言文,完成问题。(20分)

材料一:

荀况尝与临武君论兵于赵孝成王前。赵王曰:“请问兵要。”荀卿曰:“凡用兵攻战之本,在乎一民。士民不亲附,则汤、武不能以必胜也。”临武君曰:“不然。兵之所贵者势利也,所行者变诈也。善用兵者感忽悠暗,莫知所从出。”荀卿曰:“不然。臣之所道,仁人之兵,王者之志也。君之所贵,权谋势利也。仁人之兵,不可诈也。以桀诈尧,譬之以指桡沸,若赴水火,入焉焦没耳。故仁人之兵,上下一心,三军同力;臣之于君也,下之于上也,若子之事父,弟之事兄。且仁人用十里之国则将有百里之听,用百里之国则将有千里之听,用千里之国则将有四海之听,必将聪明警戒,和傅而一。故仁人之兵,聚则成卒,散则成列,延则若莫邪之长刃,婴之者断;兑则若莫邪之利锋,当之者溃。圜居而方止,则若盘石然,触之者角摧而退耳。《诗》曰:‘武王载发,有虔秉钺,如火烈烈,则莫我敢遏’,此之谓也。”

(摘编自《资治通鉴·秦纪一》)

材料二:

二世皇帝,势为天子,富有天下。人迹所至,舟楫所通,莫不为郡县。然纵耳目之欲,穷侈靡之变,不顾百姓之饥寒穷匮也。兴万乘之驾,而作阿房之宫,发闾左之戍,收太半之赋,百姓之随逮肆刑,挽辂首路死者,一旦不知千万之数。天下敖然若焦热,倾然若苦烈,上下不相宁,吏民不相憀。戍卒陈胜,兴于大泽,攘臂袒右,称为大楚,而天下响应。当此之时,非有牢甲利兵,劲弩强冲也,伐棘枣而为矜,周锥凿而为刃,剡扌斩?余,奋儋?,以当修戟强弩,攻城略地,莫不降下。天下为之糜沸蚁动,云彻席卷,方数千里。势位至贱而器械甚不利然一人唱而天下应之者积怨在于民也。

(摘编自《淮南子·兵略训》)

材料三:

孔子曰:“仁不可为众也。夫国君好仁,天下无敌。”今也欲无敌于天下而不以仁,是犹执热而不以濯也。《诗》云:“谁能执热,逝不以濯 ”

(节选自《孟子·离娄上》)

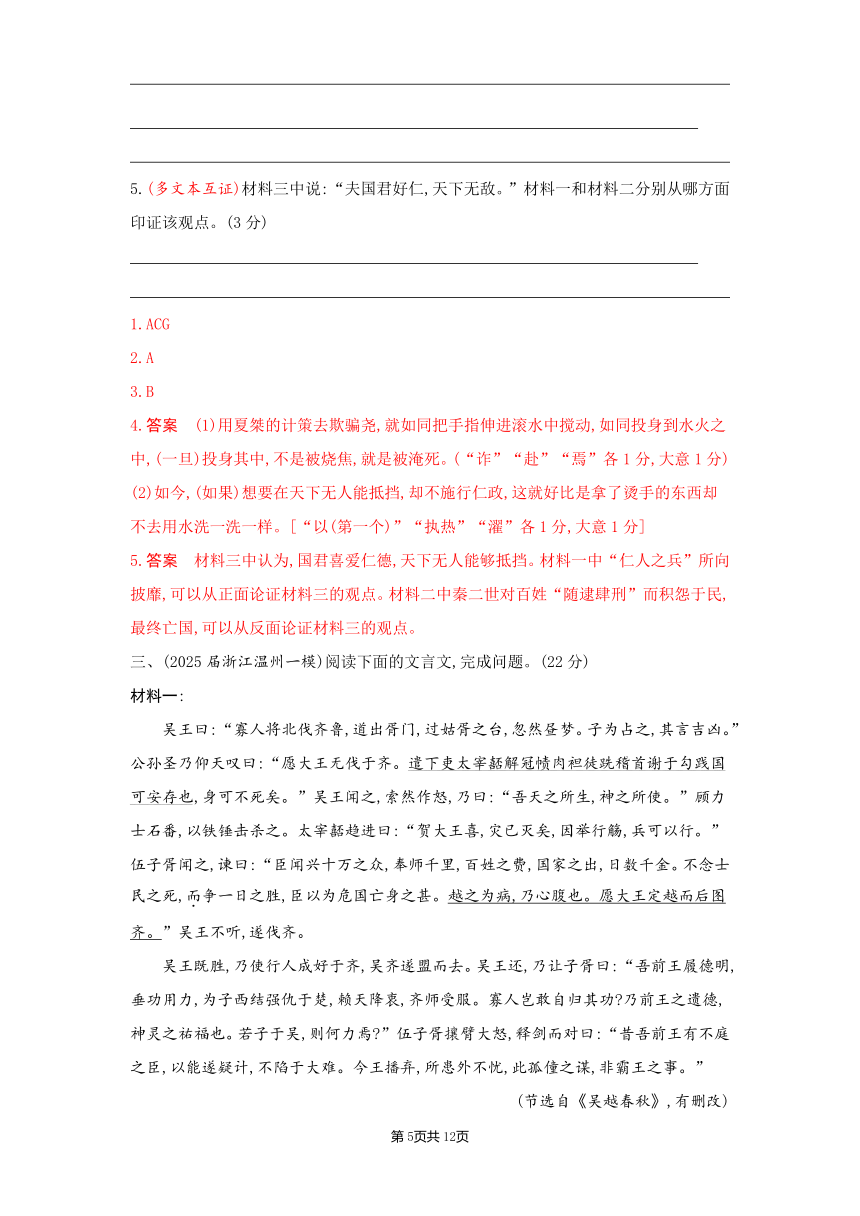

1.文中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑。每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

势位至贱A而器械B甚不利C然D一人唱E而天下F应之者G积怨H在于民也。

2.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.聪明,偏义复词,与《鸿门宴》“备他盗之出入与非常也”中“出入”的用法相同。

B.婴,文中指接触,与《陈情表》“而刘夙婴疾病”中“婴”的意思不相同。

C.首路,指头朝向大路,“首”与成语“狐死首丘”中“首”的意思相同。

D.席,名词作状语,与《阿房宫赋》“谁得而族灭也”中“族”用法不同。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.荀况曾经与临武君在赵孝成王面前论辩用兵之道,临武君认为用兵看重的是形势有利,行动上要讲究诡诈多变。

B.荀况在反驳临武君时说到,君王所看重的是权术、谋略、形势、利害,而不是仁人的用兵之道和统治天下的志向。

C.秦二世皇帝,拥有天子的权势,占有天下的财富。凡是人迹能到达的地方,船只可通航之处,没有不建立郡县的。

D.材料二中有关秦末农民起义的场景描述以及作者的相关观点可以与贾谊《过秦论》中所用史料和观点互为印证。

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)以桀诈尧,譬之以指桡沸,若赴水火,入焉焦没耳。(4分)

(2)今也欲无敌于天下而不以仁,是犹执热而不以濯也。(4分)

5.(多文本互证)材料三中说:“夫国君好仁,天下无敌。”材料一和材料二分别从哪方面印证该观点。(3分)

1.ACG

2.A

3.B

4.答案 (1)用夏桀的计策去欺骗尧,就如同把手指伸进滚水中搅动,如同投身到水火之中,(一旦)投身其中,不是被烧焦,就是被淹死。(“诈”“赴”“焉”各1分,大意1分)

(2)如今,(如果)想要在天下无人能抵挡,却不施行仁政,这就好比是拿了烫手的东西却不去用水洗一洗一样。[“以(第一个)”“执热”“濯”各1分,大意1分]

5.答案 材料三中认为,国君喜爱仁德,天下无人能够抵挡。材料一中“仁人之兵”所向披靡,可以从正面论证材料三的观点。材料二中秦二世对百姓“随逮肆刑”而积怨于民,最终亡国,可以从反面论证材料三的观点。

三、(2025届浙江温州一模)阅读下面的文言文,完成问题。(22分)

材料一:

吴王曰:“寡人将北伐齐鲁,道出胥门,过姑胥之台,忽然昼梦。子为占之,其言吉凶。”公孙圣乃仰天叹曰:“愿大王无伐于齐。遣下吏太宰嚭解冠帻肉袒徒跣稽首谢于勾践国可安存也,身可不死矣。”吴王闻之,索然作怒,乃曰:“吾天之所生,神之所使。”顾力士石番,以铁锤击杀之。太宰嚭趋进曰:“贺大王喜,灾已灭矣,因举行觞,兵可以行。”伍子胥闻之,谏曰:“臣闻兴十万之众,奉师千里,百姓之费,国家之出,日数千金。不念士民之死,而争一日之胜,臣以为危国亡身之甚。越之为病,乃心腹也。愿大王定越而后图齐。”吴王不听,遂伐齐。

吴王既胜,乃使行人成好于齐,吴齐遂盟而去。吴王还,乃让子胥曰:“吾前王履德明,垂功用力,为子西结强仇于楚,赖天降衷,齐师受服。寡人岂敢自归其功 乃前王之遗德,神灵之祐福也。若子于吴,则何力焉 ”伍子胥攘臂大怒,释剑而对曰:“昔吾前王有不庭之臣,以能遂疑计,不陷于大难。今王播弃,所患外不忧,此孤僮之谋,非霸王之事。”

(节选自《吴越春秋》,有删改)

材料二:

十四年六月乙酉,越五千人与吴战。丙戌,虏吴太子友。丁亥,入吴。吴人告败于王夫差,夫差恶其闻诸侯。或泄其语,吴王怒,斩七人于幕下。七月辛丑,吴王与晋定公争长。吴王曰:“于周室我为长。”晋定公曰:“于姬姓我为伯。”赵鞅怒,将伐吴,乃长晋定公。国亡太子,内空,王居外久,士皆罢敝,于是乃使厚币以与越平。

二十三年十一月丁卯,越败吴。越王勾贱欲迁吴王夫差于甬东,予百家居之。吴王曰:“孤老矣,不能事君王也。吾悔不用子胥之言,自令陷此。”遂自刭死。越王灭吴,诛太宰嚭,以为不忠,而归。

(节选自《史记·吴太伯世家》,有删改)

材料三:

夫实则斗,虚则走;盛则强,衰则北。吴王夫差地方二千里,带甲七十万,南与越战,栖之会稽;北与齐战,破之艾陵;西遇晋公,擒之黄池。此用民气之实也。其后骄溢纵欲,距谏喜谀;忄尧悍遂过,不可正喻;大臣怨怼,百姓不附;越王选卒三千人,擒之干隧,因制其虚也。夫气之有虚实也,若明之必晦也。故胜兵者非常实也,败兵者非常虚也。善者能实其民气,以待人之虚也;不能者虚其民气,以待人之实也。故虚实之气,兵之贵者也。

(节选自《淮南子·兵略训》)

1.材料一画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

遣下吏A太宰嚭B解冠帻C肉袒D徒跣E稽首F谢于勾践G国可安存也

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“而争一日之胜”与《齐桓晋文之事》中“若无罪而就死地”的“而”用法相同。

B.币,礼物,与《屈原列传》中“又因厚币用事者臣靳尚”的“币”意思相同。

C.栖,使……居住,使动用法,与《陈情表》中“臣具以表闻”的“闻”用法不同。

D.遂,放任,任从,与《氓》中“言既遂矣,至于暴矣”的“遂”意思不同。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.公孙圣与伍子胥反对吴王北伐,他们意识到越国对吴国存在威胁,都认为兴师远伐会劳民伤财,导致国力空虚,从而让自身及国家都陷入危险境地。

B.夫差伐齐获胜,借前王为伍子胥与楚结仇一事,责备伍子胥没有为吴国出力;而伍子胥则认为夫差没有效仿前王,反而抛弃贤臣,将无法成就霸业。

C.长年征伐使吴国内外交困,内无太子,士民疲敝,最终为越所灭。夫差拒绝蜗居甬东,选择自刭而死,临死醒悟,后悔自己没有听从伍子胥的劝谏。

D.吴王夫差由一方霸主到身死国灭,这与其不重视充实民气有关。善于作战的将领,能够让民气充实,等待敌人民气空虚时乘虚而入,从而获得胜利。

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)越之为病,乃心腹也。愿大王定越而后图齐。(4分)

(2)夫气之有虚实也,若明之必晦也。(4分)

5.(多文本互证)请概括材料三中关于夫差亡国的原因,并以材料一、二中的相关史实加以印证。(5分)

亡国原因 相关史实

①

②

③

1.CEG

2.C

3.A

4.答案 (1)越国是(吴国)的心腹大患(致命祸患)。(或译为“越国对于吴国而言,像心腹的疾病一样严重”也可)希望大王平定越国后再去对付齐国。(“病”“愿”“图”各1分,大意1分)

(2)气是有虚实的,就像有光明必定有昏暗一样。(“若”“明”“晦”各1分,大意1分)

5.答案

亡国原因 相关史实

① 骄傲放纵 不把越国放在眼里,认为自己是上天所生、天神所派/不顾惜军民生死出兵伐齐/与晋定公争当盟主

② 不听劝谏 拒听公孙圣、伍子胥的谏言,信任太宰嚭

③ 凶悍暴虐 让武士用铁锤击杀进谏的公孙圣/吴国战败消息泄露,将知情者七人斩杀于帐下

(一点1分,两点3分,三点5分。第①点侧重骄纵,第②点侧重拒谏,第③点侧重暴虐,如写“不得民心”及相关史实“大臣怨怼,百姓不附”,也可给分)

题组二 文本艺术性的鉴赏与评价

一、(2024山西吕梁阶段性测试)阅读下面的文言文,完成问题。(20分)

材料一:

三月,公及邾仪父盟于蔑。

夏五月,郑伯克段于鄢。

九月,及宋人盟于宿。

冬十有二月,祭伯来。

(节选自《春秋·隐公元年》)

材料二:

三月,公及邾仪父盟于蔑——邾子克也。未王命,故不书爵。曰“仪父”,贵之也。公摄位而欲求好于邾,故为蔑之盟。

初,郑武公娶于申,曰武姜,生庄公及共叔段。庄公寤生,惊姜氏,故名曰“寤生”,遂恶之。爱共叔段,欲立之。亟请于武公,公弗许。

及庄公即位,为之请制。公曰:“制岩邑也虢叔死焉佗邑唯命。”请京,使居之,谓之京城太叔。祭仲曰:“都,城过百雉,国之害也。先王之制:大都,不过叁国之一。今京不度,非制也,君将不堪。”公曰:“姜氏欲之,焉辟害 ”对曰:“姜氏何厌之有 不如早为之所,无使滋蔓。蔓,难图也。”

既而太叔命西鄙、北鄙贰于己。公子吕曰:“国不堪贰,君将若之何 ”公曰:“无庸,将自及。”太叔又收贰以为己邑,至于廪延。子封曰:“可矣,厚将得众。”公曰:“不义不昵,厚将崩。”

太叔完聚,缮甲兵,具卒乘,将袭郑,夫人将启之。公闻其期,曰:“可矣!”命子封帅车二百乘以伐京。京叛太叔段,段入于鄢,公伐诸鄢。五月辛丑,太叔出奔共。遂置姜氏于城颍,而誓之曰:“不及黄泉,无相见也。”

颍考叔为颍谷封人,闻之,有献于公。公赐之食,食舍肉。公问之,对曰:“小人有母,皆尝小人之食矣,未尝君之羹,请以遗之。”公曰:“尔有母遗,繄我独无!”颍考叔曰:“敢问何谓也 ”公语之故,且告之悔。对曰:“君何患焉!若阙地及泉,隧而相见,其谁曰不然 ”公从之。公入而赋:“大隧之中,其乐也融融!”姜出而赋:“大隧之外,其乐也泄泄!”遂为母子如初。

君子曰:“颍考叔,纯孝也,爱其母,施及庄公。诗曰:‘孝子不匮,永锡尔类。’其是之谓乎!”

九月,及宋人盟于宿,始通也。十二月,祭伯来,非王命也。众父卒。公不与小敛,故不书日。

(摘编自《左传·隐公元年》)

1.文中画波浪线部分有三处需加句读,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

制A岩B邑C也D虢E叔F死G焉H佗I邑J唯K命。

2.下列对文中加点词语及相关内容的解说,正确的一项是(3分)( )

A.“公摄位而欲求好于邾”与“摄乎大国之间”(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)中两个“摄”字的含义相同。

B.“初,郑武公娶于申”与成语“初生牛犊”中两个“初”字含义不同。

C.“缮甲兵”与“收天下之兵,聚之咸阳”(《过秦论》)中两个“兵”字的含义不同。

D.“其是之谓乎”与“其若是,孰能御之”(《齐桓晋文之事》)中两个“其”字的用法相同。

3.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.隐公元年三月,隐公与邾仪父在蔑地会盟,《春秋》中之所以没有记载仪父的爵位,是因为他没有受到周朝册封。

B.共叔段得封地京邑后,贪欲滋长,对郑国心怀不轨,庄公身边的大臣多次进谏,但庄公顾及亲情一再宽容,给其反省改过的机会。

C.姜氏偏爱小儿子共叔段,为其多方谋取利益,甚至计划为共叔段打开国都大门,里应外合帮助他夺取政权,最终失败。

D.颍考叔为人至孝,还将自己的孝心推及他人,他给庄公出谋划策,庄公和姜氏得以相见,最后母子之间消除矛盾,和好如初。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)姜氏何厌之有 不如早为之所,无使滋蔓。蔓,难图也。(4分)

(2)君何患焉!若阙地及泉,隧而相见,其谁曰不然 (4分)

5.(评鉴艺术手法)《左传》对《春秋》中“夏五月,郑伯克段于鄢”这一历史事件的表达更具文学性,请简要说明其主要采用了哪些手法。(3分)

1.ADH

2.B

3.B

4.答案 (1)姜氏有什么满足的 不如及早为他安排个地方,别让(祸根)滋长蔓延。(一旦)滋长蔓延,就难对付了。(“厌”“所”“图”各1分,大意1分)

(2)您担心什么呢!若是挖一条地道,挖到了泉水,在地道中相见,难道谁会说(您)没有遵守誓言吗 (“患”“阙”“隧”各1分,大意1分)

5.答案 ①以时间为序复原故事,将历史事件条理清楚地呈现出来。②借助大量人物语言、动作描写,使人物特征鲜明。③细节传神,颍考叔劝说庄公等情节描写得生动形象。④引用君子言论及《诗经》中的语句,增加点评,揭示史传意义。(答出三点即可)

二、(2025届山东烟台期中)阅读下面的文言文,完成问题。(20分)

材料一:

人来承示近日所为文数首,并以为文之道殷殷下问。余学殖荒落,安有以发足下者耶 顾其平日颇有志不肯为世间言语既辱二生之问其曷敢以匿

盖余昔尝读道家之书矣,凡养生之徒,从事神仙之术,吐纳以为生,咀嚼以为养,盖其说有三:曰精,曰气,曰神。此三者,炼之凝之而浑于一,于是外形骸,凌云气,飘飘乎御风而行,遗世而远举。余尝欲学其术而不知所从,乃窃以其术而用之于文章。

古之作者,未有不得是术者也。太史公纂《五帝本纪》,择其言尤雅者。蔡邕曰:“炼余心兮浸太清。”夫惟雅且清则精。精则糟粕、渣滓与剽贼,皆刊削而靡存,夫如是之为精也。而有物焉,阴驱而潜率之,动如风雨,静如山岳,无穷如天地,不竭如山河。是物也,杰然有以充塞乎两间,而盖冒乎万有。呜呼! 此为气之大过人者,岂非然哉! 今夫语言文字,文也,而非所以文也;行墨蹊径,文也,而非所以文也。文之为文,必有出乎语言文字之外,而居乎行墨蹊径之先。盖昔有千里马,牝而黄,伯乐使九方皋视之。九方皋曰:“牡而骊。”伯乐曰:“此真知马者矣!”夫非有声色臭味足以娱悦人之耳目口鼻,而其致悠然以深、油然以感,寻之无端而出之无迹者,吾不得而言之也。夫惟不可得而言,此其所以为神也。

二生好学甚笃,所为文章,意思萧然,既闲且远。盖有得于吾之云云者,而世俗之人不识也,吾故书以告焉。吾闻为神仙,遗形骸,解销化,其术秘不传;即传,其术不能通。呜呼!遇之而传、传之而通者,非二生,吾谁望之

(摘编自戴名世《答张、伍两生书》)

材料二:

穆公不悦,召伯乐而谓之曰:“败矣! 子所使求马者,色物牝牡,尚弗能知,又何马之能知也 ”伯乐喟然太息,曰:“一至于此乎 是乃其所以千万臣而无数者也。若皋之所观,天机也。得其精而忘其粗,在其内而忘其外;见其所见,不见其所不见;视其所视,而遗其所不视。若皋之相马,乃有贵乎马者也。”马至,果天下之马也。

(节选自《列子·说符》)

1.材料一中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

顾其平日A颇有志B不肯为C世间D言语E既辱F二生之G问H其曷I敢以匿

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.形骸,人的躯体,与王羲之《兰亭集序》中“放浪形骸”的“形骸”意思相同。

B.率,遵行,遵循,与林觉民《与妻书》中“率性就死不顾汝”的“率”意思不同。

C.所以,原因,与王安石《答司马谏议书》中“今具道所以”的“所以”意思相同。

D.一,副词,乃,竟,与《荀子·劝学》中“用心一也”的“一”意思及用法不同。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.作者在引述道家关于精、气、神的学说的时候,化用了苏轼《赤壁赋》中的句子,为文章增添了文采。

B.戴名世认为,写文章不能只在外在的语言文字、行墨蹊径上下功夫,更应该重视内在的思想感情。

C.戴名世既为自己的文学主张不为世俗所理解而慨叹,又为能得到张、伍二生这样优秀的传人而欣慰。

D.伯乐认为,九方皋相马关注的是马的内在素质而忘记了它的外表,这正是九方皋胜过自己的地方。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)精则糟粕、渣滓与剽贼,皆刊削而靡存,夫如是之为精也。(4分)

(2)二生好学甚笃,所为文章,意思萧然,既闲且远。(4分)

5.(分析说理方法)戴名世是如何阐述自己的文学主张的 (3分)

1.BEH

2.B

3.C

4.答案 (1)既然是精,那么粗劣的、无价值的与抄袭的东西,都要削除而不留存,这样才能称之为精。(“剽贼”“靡”“如是”各1分,大意1分)

(2)二位书生追求学问非常专心,所写的文章,文意洒脱自然,既文雅又深远。(“笃”“萧然”“闲”各1分,大意1分)

5.答案 ①借用道教概念,提出文章要有精、气、神的主张;②援引司马迁、蔡邕等人的实例、言论,明确“精”的内涵;③运用比喻论证,将“气”比作风雨、山岳、天地、江河;④以九方皋相马进行类比,阐明文章的“神”重于外在形式的观点。(每个要点1分,答出其中任意三个要点即可)

同课章节目录