专题三文言文阅读 2.关键能力二 文言词语理解(真题练习)---2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题三文言文阅读 2.关键能力二 文言词语理解(真题练习)---2026版语文高三一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 24.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-14 10:48:13 | ||

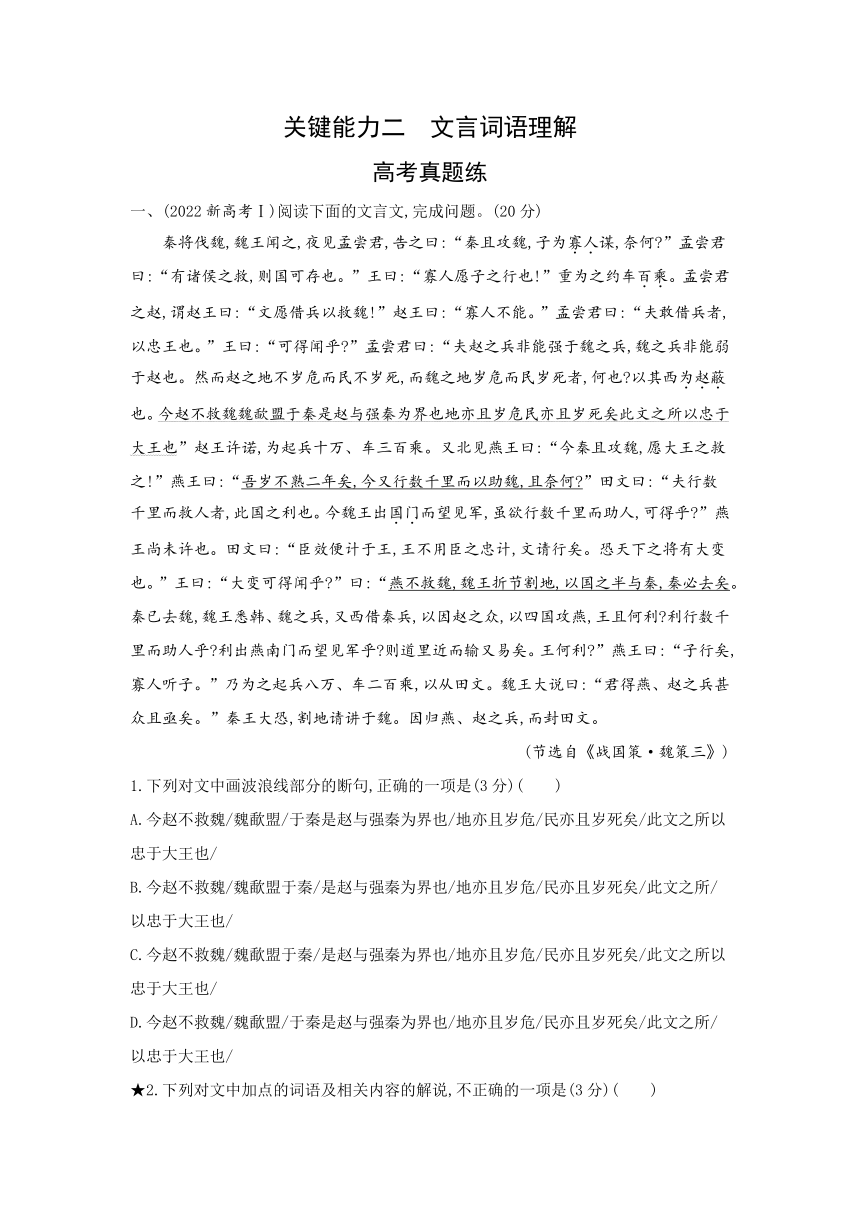

图片预览

文档简介

关键能力二 文言词语理解

高考真题练

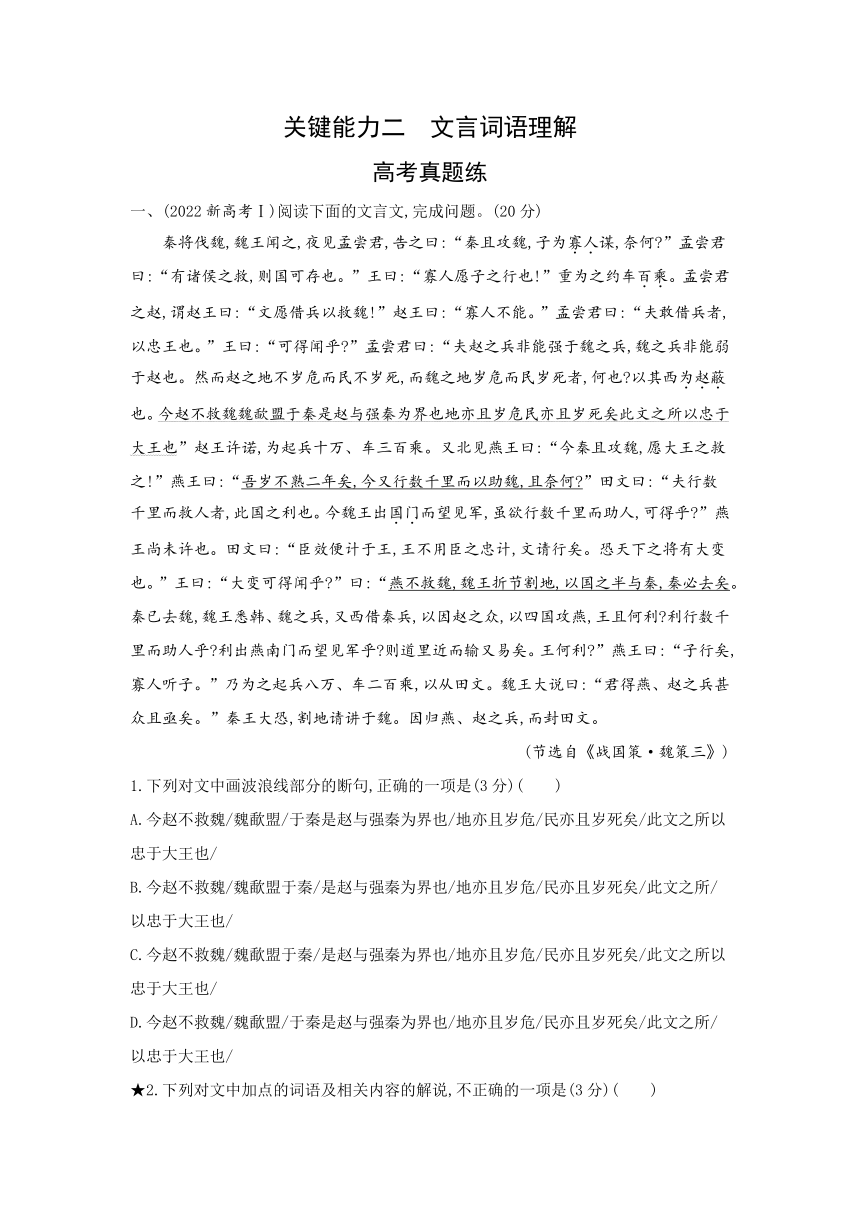

一、(2022新高考Ⅰ)阅读下面的文言文,完成问题。(20分)

秦将伐魏,魏王闻之,夜见孟尝君,告之曰:“秦且攻魏,子为寡人谋,奈何 ”孟尝君曰:“有诸侯之救,则国可存也。”王曰:“寡人愿子之行也!”重为之约车百乘。孟尝君之赵,谓赵王曰:“文愿借兵以救魏!”赵王曰:“寡人不能。”孟尝君曰:“夫敢借兵者,以忠王也。”王曰:“可得闻乎 ”孟尝君曰:“夫赵之兵非能强于魏之兵,魏之兵非能弱于赵也。然而赵之地不岁危而民不岁死,而魏之地岁危而民岁死者,何也 以其西为赵蔽也。今赵不救魏魏歃盟于秦是赵与强秦为界也地亦且岁危民亦且岁死矣此文之所以忠于大王也”赵王许诺,为起兵十万、车三百乘。又北见燕王曰:“今秦且攻魏,愿大王之救之!”燕王曰:“吾岁不熟二年矣,今又行数千里而以助魏,且奈何 ”田文曰:“夫行数千里而救人者,此国之利也。今魏王出国门而望见军,虽欲行数千里而助人,可得乎 ”燕王尚未许也。田文曰:“臣效便计于王,王不用臣之忠计,文请行矣。恐天下之将有大变也。”王曰:“大变可得闻乎 ”曰:“燕不救魏,魏王折节割地,以国之半与秦,秦必去矣。秦已去魏,魏王悉韩、魏之兵,又西借秦兵,以因赵之众,以四国攻燕,王且何利 利行数千里而助人乎 利出燕南门而望见军乎 则道里近而输又易矣。王何利 ”燕王曰:“子行矣,寡人听子。”乃为之起兵八万、车二百乘,以从田文。魏王大说曰:“君得燕、赵之兵甚众且亟矣。”秦王大恐,割地请讲于魏。因归燕、赵之兵,而封田文。

(节选自《战国策·魏策三》)

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)( )

A.今赵不救魏/魏歃盟/于秦是赵与强秦为界也/地亦且岁危/民亦且岁死矣/此文之所以忠于大王也/

B.今赵不救魏/魏歃盟于秦/是赵与强秦为界也/地亦且岁危/民亦且岁死矣/此文之所/以忠于大王也/

C.今赵不救魏/魏歃盟于秦/是赵与强秦为界也/地亦且岁危/民亦且岁死矣/此文之所以忠于大王也/

D.今赵不救魏/魏歃盟/于秦是赵与强秦为界也/地亦且岁危/民亦且岁死矣/此文之所/以忠于大王也/

★2.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.寡人意为寡德之人,在文中是魏王自称,春秋战国时期君主常如此谦称自己。

B.百乘即一百辆兵车,“乘”指四马一车。“百乘”“千乘”常用作兵力的代称。

C.为赵蔽的“蔽”指屏障,与《邹忌讽齐王纳谏》中“王之蔽”的“蔽”相同。

D.国门,文中是实指,指魏国国都的城门;现在则用来指一个国家的边境。

3.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.魏王受到强秦武力威胁之际,连夜向孟尝君问计,孟尝君表示有了诸侯的帮助,国家就可以存续下来,并表示希望替魏王出使诸侯,搬取救兵。

B.孟尝君见赵王不愿出兵,劝说赵王,指出魏国每年地危民死,而赵国土地与民众一直安全,如果不救魏,赵国将面临危险,赵王这才同意出兵。

C.孟尝君请燕王出兵救魏,燕王犹豫不决,孟尝君指出魏国倘若联合他国合力攻打燕国,将会对燕国十分不利。燕王听从了建议,出兵救助魏国。

D.孟尝君计谋得以实现,魏王非常高兴,夸奖他短时间内搬来很多援军。秦王非常恐慌,割地给魏国,魏王于是让燕、赵援军返国,封赏孟尝君。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)吾岁不熟二年矣,今又行数千里而以助魏,且奈何

(2)燕不救魏,魏王折节割地,以国之半与秦,秦必去矣。

5.孟尝君前往赵国、燕国借兵救魏,所采用的游说策略有什么不同 请简要概括。(3分)

1.C

2.C

3.A

4.答案 (1)我国收成不好已经两年了,如今又要行军数千里去援助魏国,将怎么办呢 (译出大意2分,“岁不熟”“且”各1分)

(2)如果燕国不救援魏国,魏王就会屈己下人割让土地,以魏国的一半送给秦国,秦国一定会撤兵离开。(译出大意2分,“折节”“去”各1分)

5.答案 ①对待赵国:分析利弊;②对待燕国:威胁恐吓。

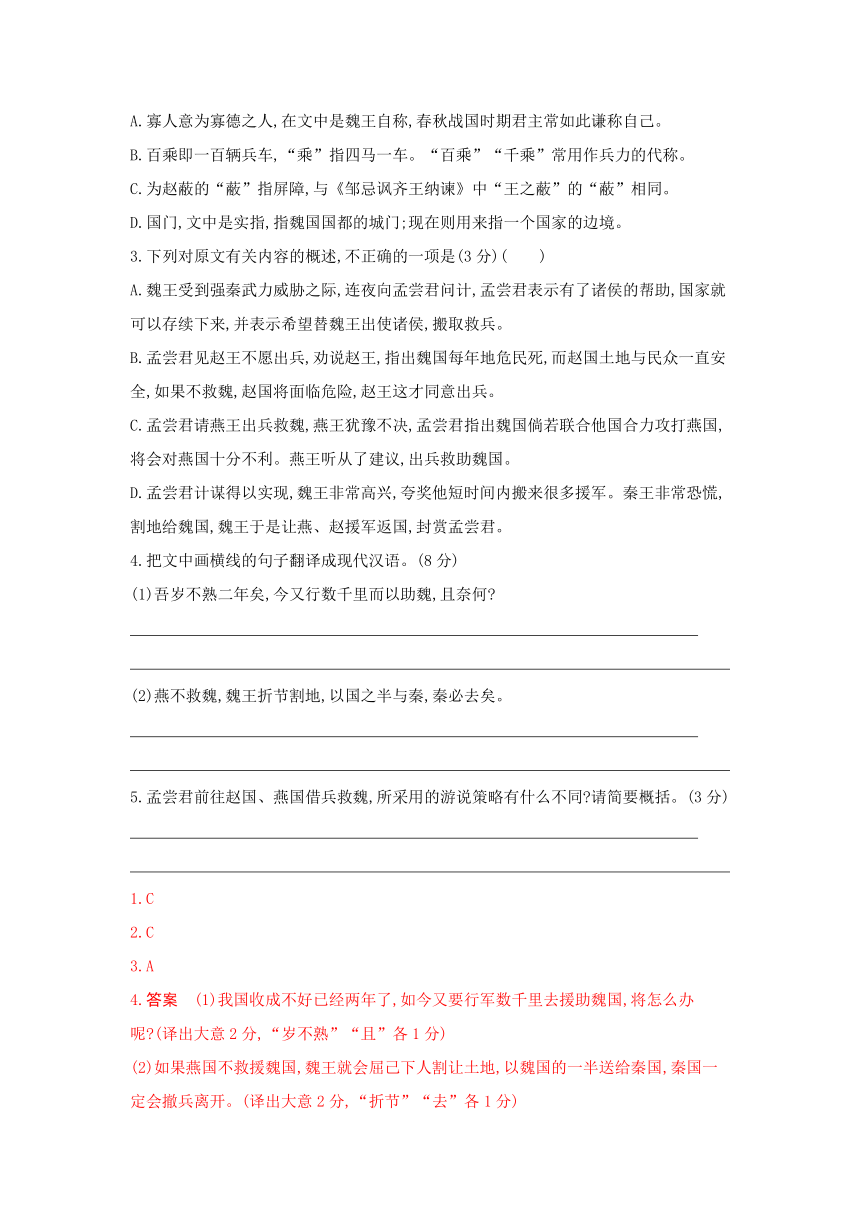

二、(2023全国乙)阅读下面的文言文,完成问题。(19分)

昔者晋公子重耳出亡,过于曹,曹君袒裼而观之,釐负羁与叔瞻侍于前。叔瞻谓曹君曰:“臣观晋公子,非常人也。君遇之无礼彼若有时反国而起兵即恐为曹伤君不如杀之。”曹君弗听。釐负羁归而不乐,其妻问之曰:“公从外来而有不乐之色,何也 ”负羁曰:“吾闻之,有福不及,祸来连我。今日吾君召晋公子,其遇之无礼。我与在前,吾是以不乐。”其妻曰:“吾观晋公子,万乘之主也;其左右从者,万乘之相也。今穷而出亡过于曹,曹遇之无礼。此若反国,必诛无礼,则曹其首也。子奚不先自贰焉。”负羁曰:“诺。”盛黄金于壶,充之以餐,加璧其上,夜令人遗公子。公子见使者,再拜,受其餐而辞其璧。公子自曹入楚,自楚入秦。入秦三年,秦穆公召群臣而谋曰:“昔者晋献公与寡人交,诸侯莫弗闻。献公不幸离群臣,出入十年矣。嗣子不善,吾恐此将令其宗庙不祓除而社稷不血食也。如是弗定,则非与人交之道。吾欲辅重耳而入之晋,何如 ”群臣皆曰:“善。”公因起卒,革车五百乘,畴骑二千,步卒五万,辅重耳入之于晋,立为晋君。重耳即位三年,举兵而伐曹矣。因令人告曹君曰:“悬叔瞻而出之,我且杀而以为大戮。”又令人告釐负羁曰:“军旅薄城,吾知子不违也。其表子之闾,寡人将以为令,令军勿敢犯。”曹人闻之,率其亲戚而保釐负羁之闾者七百余家。此礼之所用也。故曹,小国也,而迫于晋、楚之间,其君之危犹累卵也,而以无礼莅之,此所以绝世也。

(节选自《韩非子·十过》)

1.文中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

君遇之A无礼B彼若有时C反D国E而起兵F即恐为曹伤G君H不如杀之。

★2.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.穷,指困窘、困厄,与《送东阳马生序》中“穷冬烈风”的“穷”意思相同。

B.出入,表示“大约”,与《愚公移山》中“出入之迂也”的“出入”意思不同。

C.血食,指受享祭品,古代祭祀时宰杀牛、羊等做祭品,取血以祭,称为血食。

D.绝世,指断绝了诸侯的世系传承,与成语“绝世无双”的“绝世”意思不同。

3.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.重耳遭到曹君的无礼对待,叔瞻预见到这件事可能会带来不好的后果,主张杀掉重耳以杜绝后患,曹君没有听从叔瞻的建议。

B.釐负羁参与了接见重耳的活动,为曹君对重耳无礼感到忧心忡忡,他妻子问明原委后,积极帮他出主意,釐负羁听取了她的意见。

C.离开曹国后,重耳一路逃亡到楚国、秦国,秦穆公念在过去晋献公跟自己交好的份上,出兵护送重耳返回晋国,立重耳为晋君。

D.重耳即位三年后,出兵讨伐曹国,派人威胁曹君要他吊死叔瞻并交出尸体,不然就大开杀戒,但对釐负羁则给予了特别的关照。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)此若反国,必诛无礼,则曹其首也。

(2)盛黄金于壶,充之以餐,加璧其上,夜令人遗公子。

1.BFG

2.A

3.D

4.答案 (1)这人如果返回晋国,一定会责罚对他无礼的人,那么曹国就是第一个了。(“反”“诛”各1分,大意3分)

(2)把黄金盛在壶里,用饭食装满,把玉璧放在上面,夜晚派人送给公子重耳。(“充”“遗”各1分,大意3分)

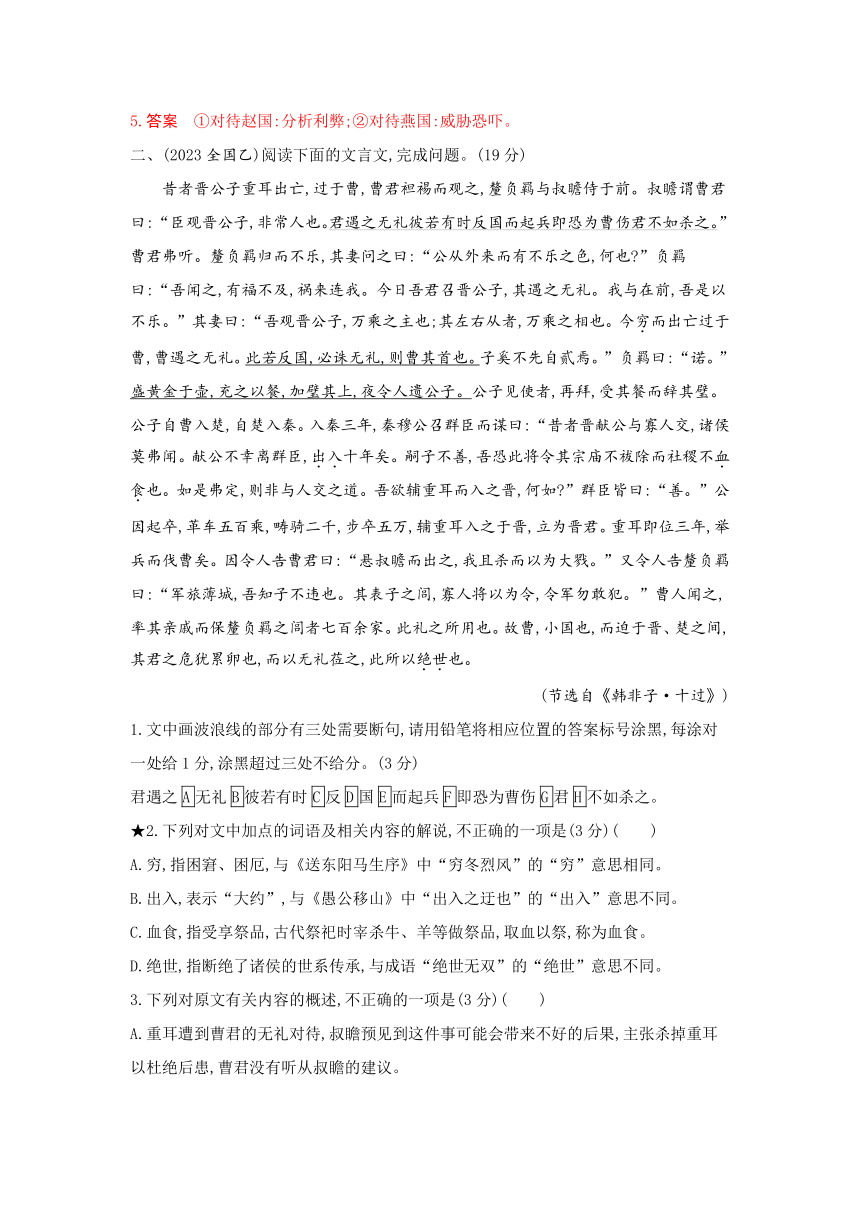

高考模拟练

阅读下面的文言文,完成1—3题。(9分)

苏秦始将连横说秦惠王曰:“以大王之贤,士民之众,车骑之用,兵法之教,可以并诸侯,吞天下,称帝而治。愿大王少留意,臣请奏其效。”

秦王曰:“寡人闻之,毛羽不丰满者,不可以高飞;文章不成者,不可以诛罚;道德不厚者,不可以使民;政教不顺者,不可以烦大臣。今先生俨然不远千里而庭教之,愿以异日。”

说秦王书十上而说不行。黑貂之裘弊,黄金百斤尽,资用乏绝,去秦而归。形容枯槁,面目犁黑,状有归色。归至家,妻不下纴,嫂不为炊,父母不与言。乃夜发书,陈箧数十,得太公《阴符》之谋,伏而诵之,简练以为揣摩。读书欲睡,引锥自刺其股,血流至足。曰:“安有说人主不能出其金玉锦绣、取卿相之尊者乎 ”期年,揣摩成,曰:“此真可以说当世之君矣。”

于是乃摩燕乌集阙,见说赵王于华屋之下,抵掌而谈。赵王大悦,封为武安君,受相印,革车百乘,锦绣千纯,白璧百双,黄金万镒,以随其后,约从散横,以抑强秦。

将说楚王,路过洛阳。父母闻之,清宫除道,张乐设饮,郊迎三十里。妻侧目而视,倾耳而听;嫂蛇行匍伏,四拜自跪而谢。苏秦曰:“嫂何前倨而后卑也 ”嫂曰:“以季子之位尊而多金。”苏秦曰:“嗟乎!贫穷则父母不子,富贵则亲戚畏惧。人生世上,势位富贵,盖可忽乎哉 ”

(节选自《战国策·秦策一》,有删改)

1.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“愿以异日”与“异日图将好景”[《望海潮》(东南形胜)]两句中的“异日”含义相同。

B.“以大王之贤”与“尊贤而重士”(《过秦论》)两句中的“贤”字含义相同。

C.“乃夜发书”与“虞常等七十余人欲发”(《苏武传》)两句中的“发”字含义不同。

D.“今先生俨然不远千里而庭教之”与“屋舍俨然”(《桃花源记》)两句中的“俨然”含义不同。

2.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“苏秦始将连横”与“始速祸焉”(《六国论》)两句中的“始”字含义不同。

B.“引锥自刺其股”与“两股战战,几欲先走”(《口技》)两句中的“股”字含义相同。

C.“形容枯槁”与“第三个身量未足,形容尚小”(《红楼梦》)两句中的“形容”含义相同。

D.“臣请奏其效”与“吾家读书久不效”(《项脊轩志》)两句中的“效”字含义不同。

3.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“简练以为揣摩”中的“揣摩”和现代汉语意思相同,“简练”和现代汉语意思不同。

B.“资用乏绝”与“生生所资”[《归去来兮辞(并序)》]两句中的“资”字含义相同。

C.“以抑强秦”与“抑为采色不足视于目与 ”(《齐桓晋文之事》)两句中的“抑”意思不同。

D.“受相印”与“师者,所以传道受业解惑也”(《师说》)两句中的“受”字含义不同。

温馨提示 以下第4~6题为2022新高考Ⅰ卷文言文改编模拟题,文本见本节“高考真题练”部分

4.(2022新高考Ⅰ改编)下列对文中的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“王曰:‘可得闻乎 ’”意思是“王说:‘能讲给我听听吗 ’”,“闻”,使动用法,其后省略宾语“余”,即赵王。

B.“赵之兵非能强于魏之兵”中的“兵”是“军队”的意思,与《诗经·秦风·无衣》“王于兴师,修我甲兵”中的“兵”含义相同。

C.“魏之兵非能弱于赵”与“而青于蓝”(《荀子·劝学》)两句中的“于”用法和意义相同。

D.“此文之所以忠于大王也”中的“所以”是“……的原因”的意思,与《师说》“师者,所以传道受业解惑也”中的“所以”含义不同。

5.(2022新高考Ⅰ改编)下列对文中的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“以国之半与秦”与“与嬴而不助五国也”(《六国论》)两句中的“与”字含义相同。

B.“秦必去矣”与“连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁”(《蜀道难》)两句中的“去”字含义不同。

C.“秦已去魏”与“学不可以已”(《荀子·劝学》)两句中的“已”字含义不同。

D.“魏王悉韩、魏之兵”与“怀王乃悉发国中兵”(《屈原列传》)两句中的“悉”字含义不同。

6.(2022新高考Ⅰ改编)下列对文中的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“文请行矣”与“则遣从事以一少牢告庙,请其矢”(《五代史伶官传序》)两句中的“请”字含义不同。

B.“此国之利也”与“假舆马者,非利足也,而致千里”(《荀子·劝学》)两句中的“利”字含义不同。

C.“王且何利 ”与“信臣精卒陈利兵而谁何”(《过秦论》)两句中的“何”字含义相同。

D.“因归燕、赵之兵”与“自牧归荑,洵美且异”(《静女》)两句中的“归”字含义不同。

1.B

2.D

3.B

4.B

5.A

6.C

高考真题练

一、(2022新高考Ⅰ)阅读下面的文言文,完成问题。(20分)

秦将伐魏,魏王闻之,夜见孟尝君,告之曰:“秦且攻魏,子为寡人谋,奈何 ”孟尝君曰:“有诸侯之救,则国可存也。”王曰:“寡人愿子之行也!”重为之约车百乘。孟尝君之赵,谓赵王曰:“文愿借兵以救魏!”赵王曰:“寡人不能。”孟尝君曰:“夫敢借兵者,以忠王也。”王曰:“可得闻乎 ”孟尝君曰:“夫赵之兵非能强于魏之兵,魏之兵非能弱于赵也。然而赵之地不岁危而民不岁死,而魏之地岁危而民岁死者,何也 以其西为赵蔽也。今赵不救魏魏歃盟于秦是赵与强秦为界也地亦且岁危民亦且岁死矣此文之所以忠于大王也”赵王许诺,为起兵十万、车三百乘。又北见燕王曰:“今秦且攻魏,愿大王之救之!”燕王曰:“吾岁不熟二年矣,今又行数千里而以助魏,且奈何 ”田文曰:“夫行数千里而救人者,此国之利也。今魏王出国门而望见军,虽欲行数千里而助人,可得乎 ”燕王尚未许也。田文曰:“臣效便计于王,王不用臣之忠计,文请行矣。恐天下之将有大变也。”王曰:“大变可得闻乎 ”曰:“燕不救魏,魏王折节割地,以国之半与秦,秦必去矣。秦已去魏,魏王悉韩、魏之兵,又西借秦兵,以因赵之众,以四国攻燕,王且何利 利行数千里而助人乎 利出燕南门而望见军乎 则道里近而输又易矣。王何利 ”燕王曰:“子行矣,寡人听子。”乃为之起兵八万、车二百乘,以从田文。魏王大说曰:“君得燕、赵之兵甚众且亟矣。”秦王大恐,割地请讲于魏。因归燕、赵之兵,而封田文。

(节选自《战国策·魏策三》)

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)( )

A.今赵不救魏/魏歃盟/于秦是赵与强秦为界也/地亦且岁危/民亦且岁死矣/此文之所以忠于大王也/

B.今赵不救魏/魏歃盟于秦/是赵与强秦为界也/地亦且岁危/民亦且岁死矣/此文之所/以忠于大王也/

C.今赵不救魏/魏歃盟于秦/是赵与强秦为界也/地亦且岁危/民亦且岁死矣/此文之所以忠于大王也/

D.今赵不救魏/魏歃盟/于秦是赵与强秦为界也/地亦且岁危/民亦且岁死矣/此文之所/以忠于大王也/

★2.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.寡人意为寡德之人,在文中是魏王自称,春秋战国时期君主常如此谦称自己。

B.百乘即一百辆兵车,“乘”指四马一车。“百乘”“千乘”常用作兵力的代称。

C.为赵蔽的“蔽”指屏障,与《邹忌讽齐王纳谏》中“王之蔽”的“蔽”相同。

D.国门,文中是实指,指魏国国都的城门;现在则用来指一个国家的边境。

3.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.魏王受到强秦武力威胁之际,连夜向孟尝君问计,孟尝君表示有了诸侯的帮助,国家就可以存续下来,并表示希望替魏王出使诸侯,搬取救兵。

B.孟尝君见赵王不愿出兵,劝说赵王,指出魏国每年地危民死,而赵国土地与民众一直安全,如果不救魏,赵国将面临危险,赵王这才同意出兵。

C.孟尝君请燕王出兵救魏,燕王犹豫不决,孟尝君指出魏国倘若联合他国合力攻打燕国,将会对燕国十分不利。燕王听从了建议,出兵救助魏国。

D.孟尝君计谋得以实现,魏王非常高兴,夸奖他短时间内搬来很多援军。秦王非常恐慌,割地给魏国,魏王于是让燕、赵援军返国,封赏孟尝君。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)吾岁不熟二年矣,今又行数千里而以助魏,且奈何

(2)燕不救魏,魏王折节割地,以国之半与秦,秦必去矣。

5.孟尝君前往赵国、燕国借兵救魏,所采用的游说策略有什么不同 请简要概括。(3分)

1.C

2.C

3.A

4.答案 (1)我国收成不好已经两年了,如今又要行军数千里去援助魏国,将怎么办呢 (译出大意2分,“岁不熟”“且”各1分)

(2)如果燕国不救援魏国,魏王就会屈己下人割让土地,以魏国的一半送给秦国,秦国一定会撤兵离开。(译出大意2分,“折节”“去”各1分)

5.答案 ①对待赵国:分析利弊;②对待燕国:威胁恐吓。

二、(2023全国乙)阅读下面的文言文,完成问题。(19分)

昔者晋公子重耳出亡,过于曹,曹君袒裼而观之,釐负羁与叔瞻侍于前。叔瞻谓曹君曰:“臣观晋公子,非常人也。君遇之无礼彼若有时反国而起兵即恐为曹伤君不如杀之。”曹君弗听。釐负羁归而不乐,其妻问之曰:“公从外来而有不乐之色,何也 ”负羁曰:“吾闻之,有福不及,祸来连我。今日吾君召晋公子,其遇之无礼。我与在前,吾是以不乐。”其妻曰:“吾观晋公子,万乘之主也;其左右从者,万乘之相也。今穷而出亡过于曹,曹遇之无礼。此若反国,必诛无礼,则曹其首也。子奚不先自贰焉。”负羁曰:“诺。”盛黄金于壶,充之以餐,加璧其上,夜令人遗公子。公子见使者,再拜,受其餐而辞其璧。公子自曹入楚,自楚入秦。入秦三年,秦穆公召群臣而谋曰:“昔者晋献公与寡人交,诸侯莫弗闻。献公不幸离群臣,出入十年矣。嗣子不善,吾恐此将令其宗庙不祓除而社稷不血食也。如是弗定,则非与人交之道。吾欲辅重耳而入之晋,何如 ”群臣皆曰:“善。”公因起卒,革车五百乘,畴骑二千,步卒五万,辅重耳入之于晋,立为晋君。重耳即位三年,举兵而伐曹矣。因令人告曹君曰:“悬叔瞻而出之,我且杀而以为大戮。”又令人告釐负羁曰:“军旅薄城,吾知子不违也。其表子之闾,寡人将以为令,令军勿敢犯。”曹人闻之,率其亲戚而保釐负羁之闾者七百余家。此礼之所用也。故曹,小国也,而迫于晋、楚之间,其君之危犹累卵也,而以无礼莅之,此所以绝世也。

(节选自《韩非子·十过》)

1.文中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

君遇之A无礼B彼若有时C反D国E而起兵F即恐为曹伤G君H不如杀之。

★2.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.穷,指困窘、困厄,与《送东阳马生序》中“穷冬烈风”的“穷”意思相同。

B.出入,表示“大约”,与《愚公移山》中“出入之迂也”的“出入”意思不同。

C.血食,指受享祭品,古代祭祀时宰杀牛、羊等做祭品,取血以祭,称为血食。

D.绝世,指断绝了诸侯的世系传承,与成语“绝世无双”的“绝世”意思不同。

3.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.重耳遭到曹君的无礼对待,叔瞻预见到这件事可能会带来不好的后果,主张杀掉重耳以杜绝后患,曹君没有听从叔瞻的建议。

B.釐负羁参与了接见重耳的活动,为曹君对重耳无礼感到忧心忡忡,他妻子问明原委后,积极帮他出主意,釐负羁听取了她的意见。

C.离开曹国后,重耳一路逃亡到楚国、秦国,秦穆公念在过去晋献公跟自己交好的份上,出兵护送重耳返回晋国,立重耳为晋君。

D.重耳即位三年后,出兵讨伐曹国,派人威胁曹君要他吊死叔瞻并交出尸体,不然就大开杀戒,但对釐负羁则给予了特别的关照。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)此若反国,必诛无礼,则曹其首也。

(2)盛黄金于壶,充之以餐,加璧其上,夜令人遗公子。

1.BFG

2.A

3.D

4.答案 (1)这人如果返回晋国,一定会责罚对他无礼的人,那么曹国就是第一个了。(“反”“诛”各1分,大意3分)

(2)把黄金盛在壶里,用饭食装满,把玉璧放在上面,夜晚派人送给公子重耳。(“充”“遗”各1分,大意3分)

高考模拟练

阅读下面的文言文,完成1—3题。(9分)

苏秦始将连横说秦惠王曰:“以大王之贤,士民之众,车骑之用,兵法之教,可以并诸侯,吞天下,称帝而治。愿大王少留意,臣请奏其效。”

秦王曰:“寡人闻之,毛羽不丰满者,不可以高飞;文章不成者,不可以诛罚;道德不厚者,不可以使民;政教不顺者,不可以烦大臣。今先生俨然不远千里而庭教之,愿以异日。”

说秦王书十上而说不行。黑貂之裘弊,黄金百斤尽,资用乏绝,去秦而归。形容枯槁,面目犁黑,状有归色。归至家,妻不下纴,嫂不为炊,父母不与言。乃夜发书,陈箧数十,得太公《阴符》之谋,伏而诵之,简练以为揣摩。读书欲睡,引锥自刺其股,血流至足。曰:“安有说人主不能出其金玉锦绣、取卿相之尊者乎 ”期年,揣摩成,曰:“此真可以说当世之君矣。”

于是乃摩燕乌集阙,见说赵王于华屋之下,抵掌而谈。赵王大悦,封为武安君,受相印,革车百乘,锦绣千纯,白璧百双,黄金万镒,以随其后,约从散横,以抑强秦。

将说楚王,路过洛阳。父母闻之,清宫除道,张乐设饮,郊迎三十里。妻侧目而视,倾耳而听;嫂蛇行匍伏,四拜自跪而谢。苏秦曰:“嫂何前倨而后卑也 ”嫂曰:“以季子之位尊而多金。”苏秦曰:“嗟乎!贫穷则父母不子,富贵则亲戚畏惧。人生世上,势位富贵,盖可忽乎哉 ”

(节选自《战国策·秦策一》,有删改)

1.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“愿以异日”与“异日图将好景”[《望海潮》(东南形胜)]两句中的“异日”含义相同。

B.“以大王之贤”与“尊贤而重士”(《过秦论》)两句中的“贤”字含义相同。

C.“乃夜发书”与“虞常等七十余人欲发”(《苏武传》)两句中的“发”字含义不同。

D.“今先生俨然不远千里而庭教之”与“屋舍俨然”(《桃花源记》)两句中的“俨然”含义不同。

2.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“苏秦始将连横”与“始速祸焉”(《六国论》)两句中的“始”字含义不同。

B.“引锥自刺其股”与“两股战战,几欲先走”(《口技》)两句中的“股”字含义相同。

C.“形容枯槁”与“第三个身量未足,形容尚小”(《红楼梦》)两句中的“形容”含义相同。

D.“臣请奏其效”与“吾家读书久不效”(《项脊轩志》)两句中的“效”字含义不同。

3.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“简练以为揣摩”中的“揣摩”和现代汉语意思相同,“简练”和现代汉语意思不同。

B.“资用乏绝”与“生生所资”[《归去来兮辞(并序)》]两句中的“资”字含义相同。

C.“以抑强秦”与“抑为采色不足视于目与 ”(《齐桓晋文之事》)两句中的“抑”意思不同。

D.“受相印”与“师者,所以传道受业解惑也”(《师说》)两句中的“受”字含义不同。

温馨提示 以下第4~6题为2022新高考Ⅰ卷文言文改编模拟题,文本见本节“高考真题练”部分

4.(2022新高考Ⅰ改编)下列对文中的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“王曰:‘可得闻乎 ’”意思是“王说:‘能讲给我听听吗 ’”,“闻”,使动用法,其后省略宾语“余”,即赵王。

B.“赵之兵非能强于魏之兵”中的“兵”是“军队”的意思,与《诗经·秦风·无衣》“王于兴师,修我甲兵”中的“兵”含义相同。

C.“魏之兵非能弱于赵”与“而青于蓝”(《荀子·劝学》)两句中的“于”用法和意义相同。

D.“此文之所以忠于大王也”中的“所以”是“……的原因”的意思,与《师说》“师者,所以传道受业解惑也”中的“所以”含义不同。

5.(2022新高考Ⅰ改编)下列对文中的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“以国之半与秦”与“与嬴而不助五国也”(《六国论》)两句中的“与”字含义相同。

B.“秦必去矣”与“连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁”(《蜀道难》)两句中的“去”字含义不同。

C.“秦已去魏”与“学不可以已”(《荀子·劝学》)两句中的“已”字含义不同。

D.“魏王悉韩、魏之兵”与“怀王乃悉发国中兵”(《屈原列传》)两句中的“悉”字含义不同。

6.(2022新高考Ⅰ改编)下列对文中的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“文请行矣”与“则遣从事以一少牢告庙,请其矢”(《五代史伶官传序》)两句中的“请”字含义不同。

B.“此国之利也”与“假舆马者,非利足也,而致千里”(《荀子·劝学》)两句中的“利”字含义不同。

C.“王且何利 ”与“信臣精卒陈利兵而谁何”(《过秦论》)两句中的“何”字含义相同。

D.“因归燕、赵之兵”与“自牧归荑,洵美且异”(《静女》)两句中的“归”字含义不同。

1.B

2.D

3.B

4.B

5.A

6.C

同课章节目录