专题四古代诗歌阅读 5.关键能力五 鉴赏古代诗歌的表达技巧(课件)---2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题四古代诗歌阅读 5.关键能力五 鉴赏古代诗歌的表达技巧(课件)---2026版语文高三一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 339.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-10-28 17:14:54 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

鉴赏古代诗歌的表达技巧

关键

能力五

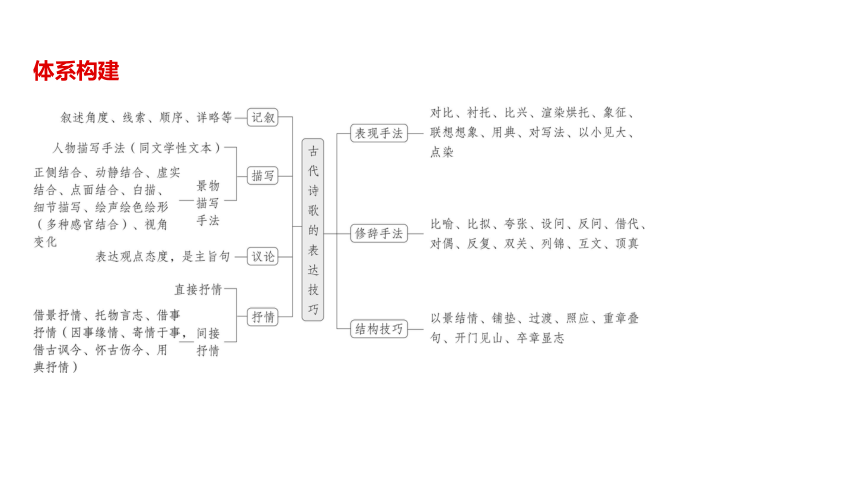

体系构建

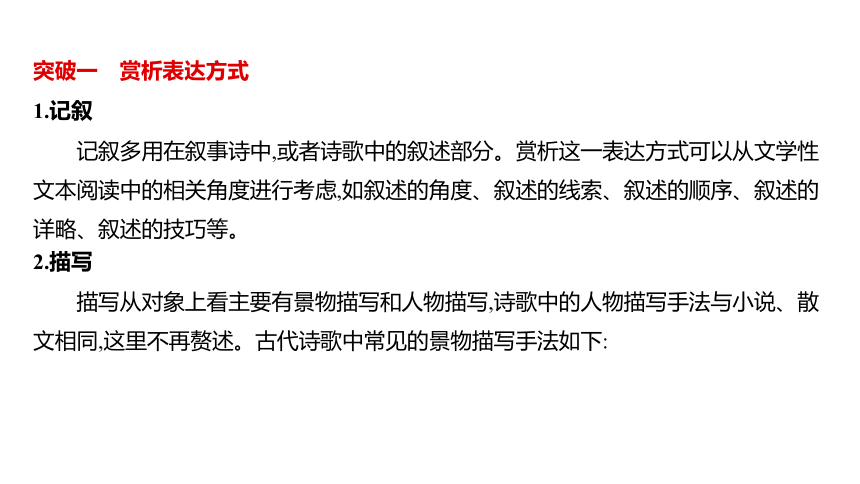

突破一 赏析表达方式

1.记叙

记叙多用在叙事诗中,或者诗歌中的叙述部分。赏析这一表达方式可以从文学性

文本阅读中的相关角度进行考虑,如叙述的角度、叙述的线索、叙述的顺序、叙述的

详略、叙述的技巧等。

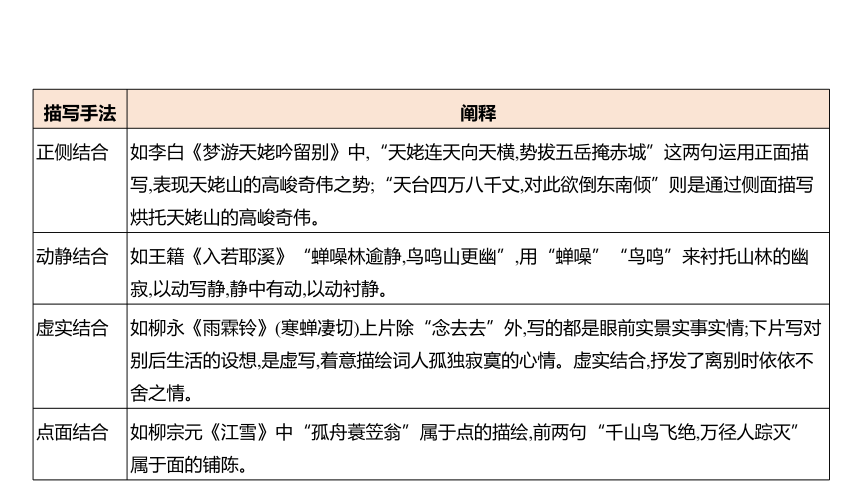

2.描写

描写从对象上看主要有景物描写和人物描写,诗歌中的人物描写手法与小说、散

文相同,这里不再赘述。古代诗歌中常见的景物描写手法如下:

描写手法 阐释

正侧结合 如李白《梦游天姥吟留别》中,“天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城”这两句运用正面描写,表现天姥山的高峻奇伟之势;“天台四万八千丈,对此欲倒东南倾”则是通过侧面描写烘托天姥山的高峻奇伟。

动静结合 如王籍《入若耶溪》“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”,用“蝉噪”“鸟鸣”来衬托山林的幽寂,以动写静,静中有动,以动衬静。

虚实结合 如柳永《雨霖铃》(寒蝉凄切)上片除“念去去”外,写的都是眼前实景实事实情;下片写对别后生活的设想,是虚写,着意描绘词人孤独寂寞的心情。虚实结合,抒发了离别时依依不舍之情。

点面结合 如柳宗元《江雪》中“孤舟蓑笠翁”属于点的描绘,前两句“千山鸟飞绝,万径人踪灭”属于面的铺陈。

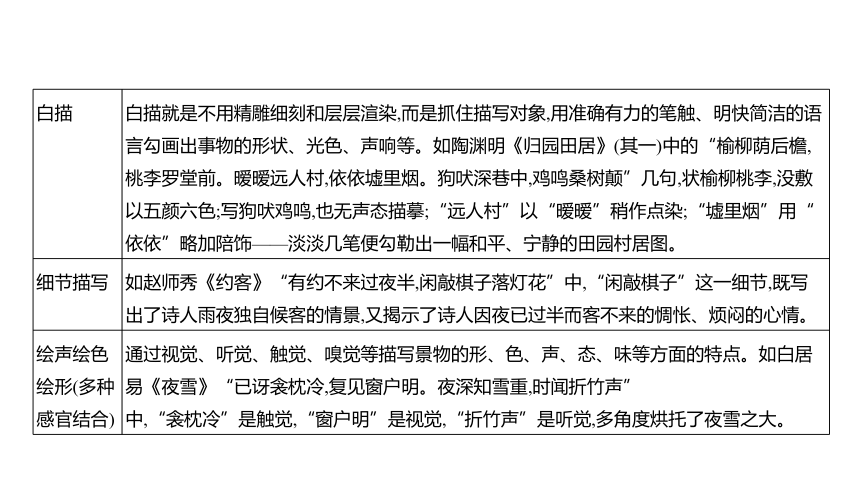

白描 白描就是不用精雕细刻和层层渲染,而是抓住描写对象,用准确有力的笔触、明快简洁的语言勾画出事物的形状、光色、声响等。如陶渊明《归园田居》(其一)中的“榆柳荫后檐,桃李罗堂前。暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠”几句,状榆柳桃李,没敷以五颜六色;写狗吠鸡鸣,也无声态描摹;“远人村”以“暧暧”稍作点染;“墟里烟”用“依依”略加陪饰——淡淡几笔便勾勒出一幅和平、宁静的田园村居图。

细节描写 如赵师秀《约客》“有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花”中,“闲敲棋子”这一细节,既写出了诗人雨夜独自候客的情景,又揭示了诗人因夜已过半而客不来的惆怅、烦闷的心情。

绘声绘色 绘形(多种 感官结合) 通过视觉、听觉、触觉、嗅觉等描写景物的形、色、声、态、味等方面的特点。如白居易《夜雪》“已讶衾枕冷,复见窗户明。夜深知雪重,时闻折竹声”

中,“衾枕冷”是触觉,“窗户明”是视觉,“折竹声”是听觉,多角度烘托了夜雪之大。

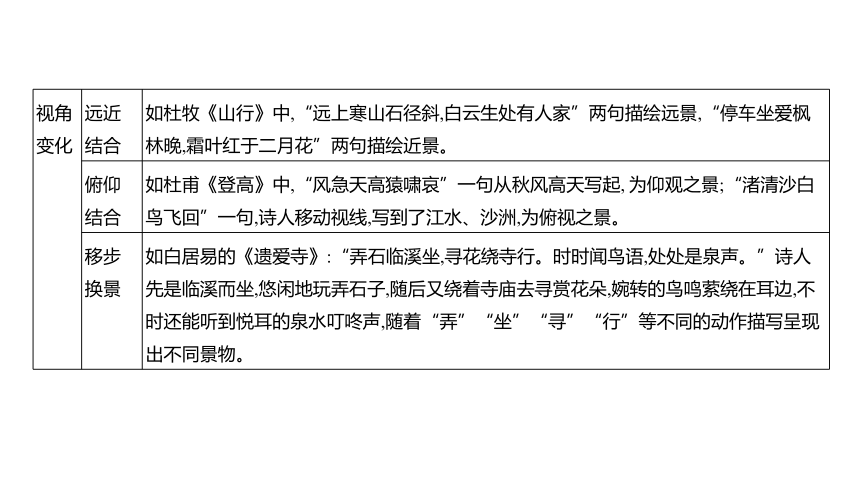

视角 变化 远近 结合 如杜牧《山行》中,“远上寒山石径斜,白云生处有人家”两句描绘远景,“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”两句描绘近景。

俯仰 结合 如杜甫《登高》中,“风急天高猿啸哀”一句从秋风高天写起, 为仰观之景;“渚清沙白鸟飞回”一句,诗人移动视线,写到了江水、沙洲,为俯视之景。

移步 换景 如白居易的《遗爱寺》:“弄石临溪坐,寻花绕寺行。时时闻鸟语,处处是泉声。”诗人先是临溪而坐,悠闲地玩弄石子,随后又绕着寺庙去寻赏花朵,婉转的鸟鸣萦绕在耳边,不时还能听到悦耳的泉水叮咚声,随着“弄”“坐”“寻”“行”等不同的动作描写呈现出不同景物。

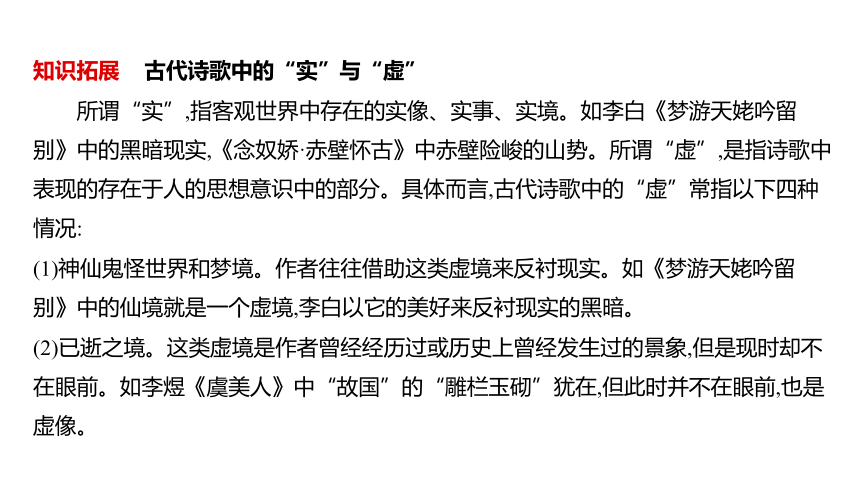

知识拓展 古代诗歌中的“实”与“虚”

所谓“实”,指客观世界中存在的实像、实事、实境。如李白《梦游天姥吟留

别》中的黑暗现实,《念奴娇·赤壁怀古》中赤壁险峻的山势。所谓“虚”,是指诗歌中

表现的存在于人的思想意识中的部分。具体而言,古代诗歌中的“虚”常指以下四种

情况:

(1)神仙鬼怪世界和梦境。作者往往借助这类虚境来反衬现实。如《梦游天姥吟留

别》中的仙境就是一个虚境,李白以它的美好来反衬现实的黑暗。

(2)已逝之境。这类虚境是作者曾经经历过或历史上曾经发生过的景象,但是现时却不

在眼前。如李煜《虞美人》中“故国”的“雕栏玉砌”犹在,但此时并不在眼前,也是

虚像。

(3)设想的未来之境。如柳永《雨霖铃》(寒蝉凄切)“今宵酒醒何处 杨柳岸,晓风残

月”设想别后的情景,虚写别后生活,着意描绘孤独寂寞的心情。

(4)设想的对方之境。如高适《除夜作》中的“故乡今夜思千里,霜鬓明朝又一年”通

过设想千里之外的亲人对自己的思念,衬托自己的悲愁、思乡之情。

虚实结合(虚实相生)能丰富诗歌的意象,开拓诗歌的意境,为读者提供广阔的审美

空间,充实人们的审美趣味。

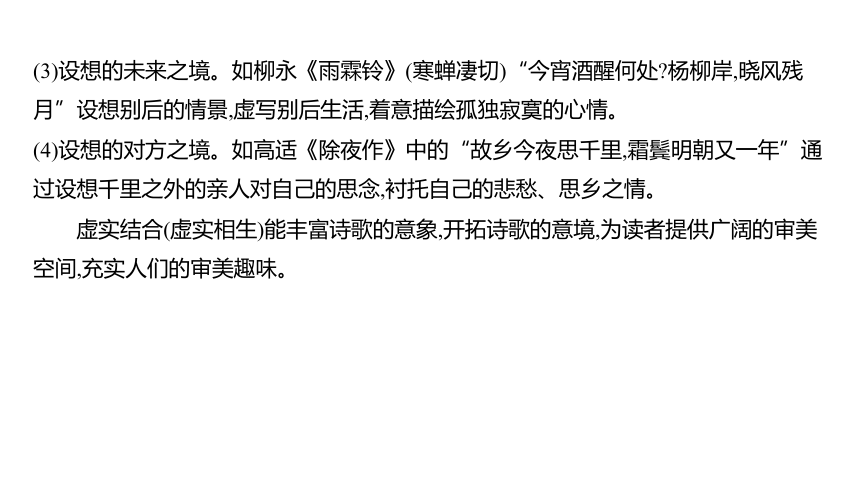

3.议论

在古诗词中议论句多为诗人对诗歌中的人和事物的好坏、是非等阐述观点、表

明态度的句子,往往是诗歌的主旨句。如,杜甫的《蜀相》:“丞相祠堂何处寻 锦官城

外柏森森。映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。出

师未捷身先死,长使英雄泪满襟。”前四句主要是描写;后四句是议论,咏叹丞相才德,

从历史追忆中缅怀先贤,又蕴含着诗人对祖国命运的许多憧憬。

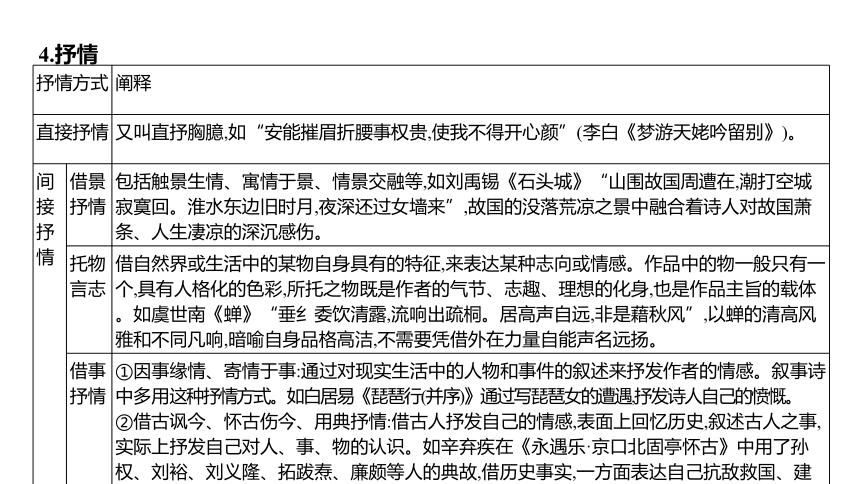

4.抒情

抒情方式 阐释

直接抒情 又叫直抒胸臆,如“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”(李白《梦游天姥吟留别》)。

间 接 抒 情 借景抒情 包括触景生情、寓情于景、情景交融等,如刘禹锡《石头城》“山围故国周遭在,潮打空城寂寞回。淮水东边旧时月,夜深还过女墙来”,故国的没落荒凉之景中融合着诗人对故国萧条、人生凄凉的深沉感伤。

托物言志 借自然界或生活中的某物自身具有的特征,来表达某种志向或情感。作品中的物一般只有一个,具有人格化的色彩,所托之物既是作者的气节、志趣、理想的化身,也是作品主旨的载体。如虞世南《蝉》“垂纟委饮清露,流响出疏桐。居高声自远,非是藉秋风”,以蝉的清高风雅和不同凡响,暗喻自身品格高洁,不需要凭借外在力量自能声名远扬。

借事抒情 ①因事缘情、寄情于事:通过对现实生活中的人物和事件的叙述来抒发作者的情感。叙事诗中多用这种抒情方式。如白居易《琵琶行(并序)》通过写琵琶女的遭遇,抒发诗人自己的愤慨。

②借古讽今、怀古伤今、用典抒情:借古人抒发自己的情感,表面上回忆历史,叙述古人之事,实际上抒发自己对人、事、物的认识。如辛弃疾在《永遇乐·京口北固亭怀古》中用了孙权、刘裕、刘义隆、拓跋焘、廉颇等人的典故,借历史事实,一方面表达自己抗敌救国、建功立业的愿望,另一方面也暗讽南宋统治者苟且偷安、忍耻忘仇的怯懦。

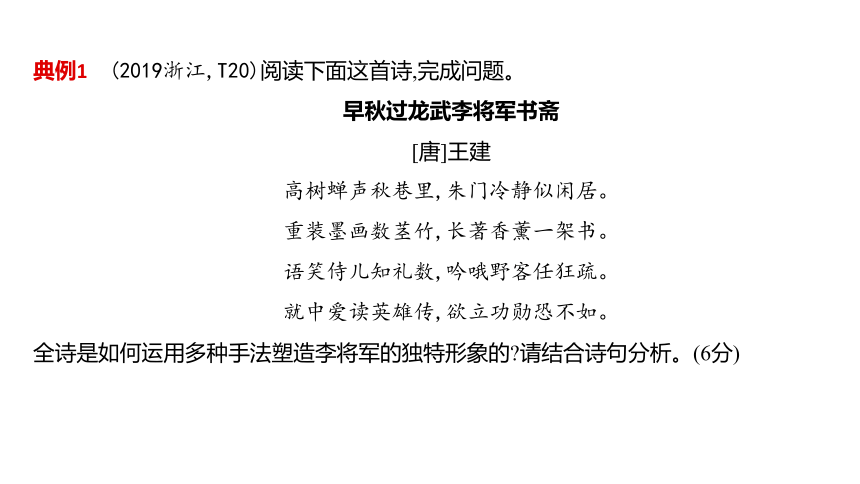

典例1 (2019浙江,T20)阅读下面这首诗,完成问题。

早秋过龙武李将军书斋

[唐]王建

高树蝉声秋巷里,朱门冷静似闲居。

重装墨画数茎竹,长著香薰一架书。

语笑侍儿知礼数,吟哦野客任狂疏。

就中爱读英雄传,欲立功勋恐不如。

全诗是如何运用多种手法塑造李将军的独特形象的 请结合诗句分析。(6分)

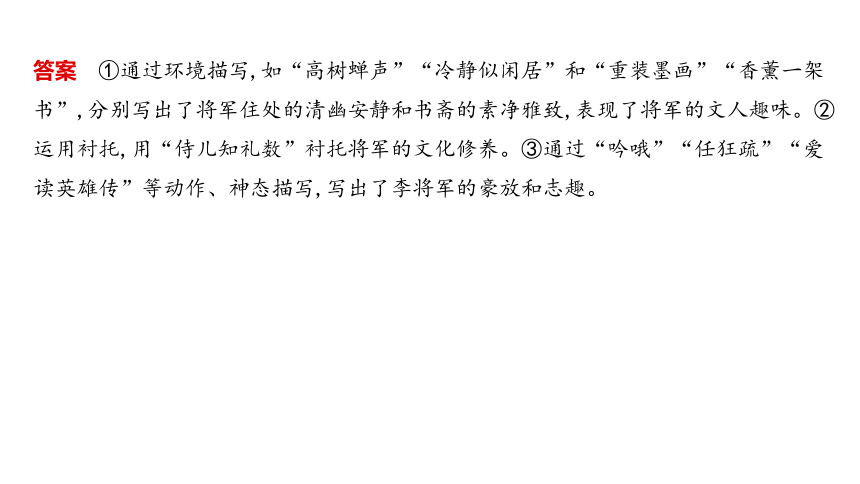

答案 ①通过环境描写,如“高树蝉声”“冷静似闲居”和“重装墨画”“香薰一架

书”,分别写出了将军住处的清幽安静和书斋的素净雅致,表现了将军的文人趣味。②

运用衬托,用“侍儿知礼数”衬托将军的文化修养。③通过“吟哦”“任狂疏”“爱

读英雄传”等动作、神态描写,写出了李将军的豪放和志趣。

解析 本题考查诗歌塑造人物形象的手法。题干中“多种手法”提示我们要多角度

思考,答题时应调取在文学性文本阅读中所学到的人物描写手法的相关知识,如正面描

写(外貌描写、语言描写、动作描写、心理描写等)、侧面描写(环境烘托、其他人物

衬托等),并结合诗句内容具体分析。

典例2 (2023全国乙,T15)阅读下面这首宋词,完成问题。

破阵子

陆 游

看破空花尘世,放轻昨梦浮名。蜡屐登山真率饮,筇杖穿林自在行。身闲心太平。

料峭余寒犹力,廉纤细雨初晴。苔纸闲题溪上句,菱唱遥闻烟外声。与君同醉醒。

这首词是如何表现词人闲适心情的 请结合作品简要分析。(6分)

答案 ①采用直抒胸臆的表现方法;②开篇即言志,表明自己看轻尘世浮名;③在描写登

山、穿林等生活场景时,也直白地表达出感受。(每点2分,①与②③是总分关系,意思对

即可)

解析 由题干“是如何表现词人闲适心情”可知,本题考查的是考生对具体抒情方式

的掌握。答题时,要能从整体和细节两方面进行思考。全词以直抒胸臆为主,直接表达

词人闲居中“身闲心太平”的适意之情。具体而言,上片开篇两句写词人看破虚幻的

世界,放弃过往的名利,直接表明自己豁达自然、超凡脱俗的人生志趣。然后,词人在对

登山、饮酒、穿林、作诗、听歌等生活场景的描写中,通过“真率”“自在”“身

闲”“闲题”等词,直接表达了自己内心宁静从容、乐观淡泊的闲适情趣。

典例3 阅读下面这首诗,完成问题。

月 圆①

[唐]杜甫

孤月当楼满,寒江动夜扉。

委波金不定,照席绮逾依②。

未缺③空山静,高悬列宿④稀。

故园松桂发,万里共清辉。

[注] ①这首诗是唐代宗大历元年(766)秋天杜甫流寓夔州时所作。②绮逾依:这里指

(席子上的)光彩更加柔美。③未缺:指月圆。④列宿:众星。

本诗最后两句情感真挚,请从虚实结合的角度作简要赏析。(4分)

答案 遥想故园桂花开放,是虚写;眼前清辉,是实写。故园桂花正该开放,虚中有实;万

里清辉,实中有虚。虚实结合,表达了诗人对家乡的深切思念,寄托了诗人渴盼万家团圆

的美好愿望。

解析 本诗最后两句:上句诗人遥想故园秋景是对未来的设想,故而是虚写;下句回到现

实,写目力所及,是实写。答题时应先对诗句中的“虚”与“实”以及“虚实结合”分

别进行说明,然后写出诗句所表达的思想感情。

典例4 (2021浙江,T20)阅读下面这首词,完成问题。

意难忘·山家

[清]吴伟业

村坞云遮,有苍藤老干,翠竹明沙。溪堂连石稳,苔径逐篱斜。文木几,小窗纱,是好

事人家。启北扉、移床待客,百树梅花。 衰翁健饭堪夸,把瘿尊[注]茗碗,高话桑麻。

穿池还种柳,汲水自浇瓜。霜后橘,雨前茶,这风味清佳。喜去年、山田大熟,烂漫生涯。

[注] 瘿尊:瘿樽,用瘿瘤状木根所制的酒杯。

分别赏析上片的写景艺术和下片的叙事艺术。(6分)

答案 写景艺术:①由远及近,由外到内。从村坞、山家到室内,步移景换。②意象丰

富,色彩和谐。“苍藤老干”“翠竹明沙”,构成明净清幽之境。③以动写静,动静结

合。如“苔径逐篱斜”。

叙事艺术:①对比衬托。如“衰翁”与“健饭”。②铺陈写实。如“高话”以下,一一

叙写山家生活。③以农家话语写自适情态。如“汲水自浇瓜”。

解析 上片首句“村坞云遮”写由山下仰望山上,山村在白云缭绕中隐约可见。接着

写稍近些看到的枯藤、老树、修竹、白沙,色彩鲜明。渐行渐近,就可以看到一幢房子

依水傍石,稳稳地临溪而立,一条生满青苔的小径沿着篱笆斜伸过去,“文木几,小窗

纱”又详写山家室内景象。据此可知写景运用了由远及近、由外到内的手法,移步换

景,富有层次地描绘了山家四周的景物和室内环境。而“有苍藤老干,翠竹明沙”两句

一共列出四种景物,言简义丰,同时以形容词“苍、老、翠、明”修饰意象,色彩鲜明。

“苔径逐篱斜”中的“逐”字以动写静,使静物有动态之美。

下片写隐士待客,写席间主客欢洽之情。衰翁是个苍老体弱的隐士,却出人意料地食量

大,食欲好。作者用“衰翁健饭堪夸”一句来表示自己的惊奇,“衰翁”与“健饭”形

成非常有趣的对比。“把瘿尊茗碗,高话桑麻”中的“高话”传达了人物的神采。

“高话”以下以铺陈写实的笔法叙写老翁“高话桑麻”的具体内容。“穿池还种

柳”是说在池边开沟引水,并种上柳树,与下面“汲水自浇瓜”都是以农家话写老翁的

日常劳作。“霜后橘,雨前茶”是说橘经霜味更甜美,谷雨前的新茶尤其滋润,所以说

“这风味清佳”!这一口语化的赞语使老翁怡然而乐的神情跃然纸上。

突破二 赏析表现手法

表现手法 例释 作用

对比 如李白《越中览古》:“越王勾践破吴归,义士还家尽锦衣。宫女如花满春殿,只今惟有鹧鸪飞。”前三句描写的昔日繁盛和最后一句描写的今日冷落凄凉形成强烈的对比,使读者感受深切,蕴含着诗人深沉的历史思考。 揭示矛盾,对比鲜明,反差强烈,突

出主旨。

衬托 正衬。即用相同或相似的事物来衬托,常见的有以静衬静、以乐衬乐、以哀衬哀。如白居易《长恨歌》“回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色”,以六宫妃嫔之美衬杨玉环更胜一筹的美。 使所要表现的事物特点更加突

出,形象更加鲜明。

反衬。即用相对的事物来突出主体,常见的有以动衬静、以声衬寂、以乐景衬哀情、以哀景衬乐情。如王维《山居秋暝》“明月松间照,清泉石上流。竹喧归浣女,莲动下渔舟”,以“喧”“动”衬托山中的幽静,勾勒出一幅浣女晚归的图景。 比兴 “比”就是对人或物加以形象的比喻;“兴”就是起兴,是借助其他事物作为诗歌发端,以引起所要歌咏的内容。如《孔雀东南飞(并序)》“孔雀东南飞,五里一徘徊”,以孔雀因顾恋配偶而徘徊不前的情形来起兴,引出仲卿和兰芝不忍分离又不得不分离,最后双双殉情的故事。 增强诗歌的生动性和鲜明性,增

加诗歌的韵味和感染力。

渲染、 烘托 渲染是指对环境、景物等进行多方面的正面描写。如杜甫《登高》中“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回”两句写俯仰间的所见所闻,一连出现六个特写镜头,渲染了秋江景物萧瑟悲凉的特点。 创造气氛,突出形象,增强艺术效

果。

烘托是指从侧面着意描写,作为陪衬使要突出的事物更加鲜明。如白居易《琵琶行(并序)》中,琵琶女曲子弹完,“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”,通过听者沉醉于动人的艺术境界中来烘托音乐的美妙动人。 象征 如李德裕《登崖州城作》“青山似欲留人住,百匝千遭绕郡城”,这两句描写青山环绕,层峦叠嶂,自己所处的郡城正在严密封锁、重重阻隔之中,象征了自己被政敌迫害的景况。 增大容量,开阔意境,巧妙立意,平中见奇。

联想、 想象 如李贺《李凭箜篌引》中“女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨”,乐声让补天的女娲听得入了迷,竟忘记了自己的职守,结果石破天惊,秋雨倾泻,这种想象大胆新奇,又感人肺腑。 创造意境,形象鲜明,拓展内容,深化主旨。

用典 指诗人在诗歌中直接或间接地引用前人诗文名句、历史故事等来委婉表达自己的思想感情。如辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》“想当年,金戈铁马,气吞万里如虎”几句用事作典,借赞扬刘裕,讽刺南宋王朝主和派屈辱求和的无耻行径,来表现自己的抗金主张和恢复中原的决心。 强化诗词的意境,促使人联想而寻意于言外。

对写法 (对面落 笔、一 笔两面) 指诗人在写人叙事时不从自己的角度着笔,而从对方的角度入手,进行悬想揣测,从而曲折达意。这种手法常见于表现亲情的作品中。如白居易《邯郸冬至夜思家》“邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身。想得家中夜深坐,还应说着远行人”,三、四句写想家,不是直接写自己如何想念家人,而是换一种角度,极写家里人如何想念自己,使思念之情加倍托出。 显得情深意厚,并给人以无限的回味和遐想。

以小见大 用平凡细微的事物反映重大、深刻的主题。这种手法在咏史怀古诗中用得比较多。如杜牧《赤壁》“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”中,“二乔命运”是小事,以“二乔”立意,反映三国之争,此乃大事。 为读者提供广阔的想象空间,使其获得生动的情趣和丰富的联想,进而更充分地表达主题。

点染 “点”指点明情感的内涵,“染”指用具体事物(景物)来渲

染烘托所点明的情感。如柳永《雨霖铃》(寒蝉凄切)下阕,“多情自古伤离别”点明了离别的伤感之情,接着以“清秋”和“杨柳岸,晓风残月”进行渲染,使其冷落、凄清之气氛具体可感。 能收到情景相生的艺术效果。

注意 表现手法的概念有狭义和广义之分。以上为狭义的表现手法,广义的表现手法

还包括修辞手法、表达方式中的描写手法与抒情方式以及结构技巧。高考古代诗歌

鉴赏中的表现手法一般使用狭义的概念。如需要,可按先“狭”后“广”的步骤思

考。

典例5 (2018浙江,T20)阅读下面这首诗,完成问题。

送王昌龄

李 颀

漕水东去远,送君多暮情。

淹留野寺出,向背孤山明。

前望数千里,中无蒲稗生。

夕阳满舟楫,但爱微波清。

举酒林月上,解衣沙鸟鸣。

夜来莲花界[注],梦里金陵城。

叹息此离别,悠悠江海行。

[注] 莲花界:佛寺,诗中指洛阳白马寺。

这首诗与柳永《雨霖铃》词都运用了点染手法,试赏析本诗的点染手法。(6分)

答案 ①“送君多暮情”句点出了伤别之情。②“淹留野寺出”至“梦里金陵城”

十句,层层铺写暮景,满篇幽淡惆怅,字字都是“暮情”,有力渲染烘托了离情。③结尾

“叹息此离别”再次点明别离之情,“悠悠江海行”表达对朋友孤身远去的不舍。

解析 本题答题时要运用点染手法的相关知识。所谓“点”,就是点明,将所要抒写的

情感,一语点明,使读者了然于胸;所谓“染”,就是渲染、烘托,即以具体的事物、景物

来渲染、烘托所点明的情感,以便读者对其能更具体、更生动地把握。例如:柳永《雨

霖铃》下阕,举笔便以“多情自古伤离别”点明离别的伤感之情,接着便以“清秋”作

第一重渲染,再用“杨柳岸,晓风残月”作第二重渲染,使其冷落、凄清的气氛具体可

感。本诗开头就点明了“暮情”,中间运用景物描写,着力渲染了这种“暮情”,结尾

“叹息此离别”再次点明别离之情。

典例6 阅读下面这首诗,完成问题。(8分)

采地黄者

白居易

麦死春不雨,禾损秋早霜。

岁晏无口食,田中采地黄①。

采之将何用 持以易糇粮。

凌晨荷插②去,薄暮不盈筐。

携来朱门家,卖与白面郎。

与君啖肥马,可使照地光。

愿易马残粟,救此苦饥肠!

[注] ①地黄:玄参科植物名,其根可入药。②插:同“锸”。铁锹。

(1)本诗前八句叙写 ,后六句叙写 ,反映了中唐时期悲惨的社会现

实。(2分)

(2)这首诗的叙述与对比手法特色鲜明,试作赏析。(6分)

答案 (1)采地黄 卖地黄

(2)叙述:①以采地黄者的口吻叙述,虽无一字怨语,读来却愈觉辛酸。②以时间顺序来

叙述事情发展过程,层层深入,脉络分明,给人以清晰而深刻的印象。③从头到尾都是客

观叙述。诗人寓情于事,貌似不动声色却渗透自己的爱憎之情。

对比:①朱门与农家、白面郎与采地黄者、肥马食地黄与采地黄者饥肠无食等对比,揭

露了贫富差距。②着重突出“人不如马”,加强了对比效果,揭露深刻,批判的锋芒更加

犀利。

解析 (1)本题考查对诗歌相关内容的理解概括能力。这首诗是叙事诗,可根据核心事

件来概括主要内容。前八句讲在春旱的背景下,百姓食不果腹,去田里采摘地黄,但地黄

也不多,采摘极其艰难。可概括为“采地黄”。后六句讲采来的地黄不是自家吃,而是

带到“朱门家”(达官贵人家),卖给那些吃得面白肥胖的人。卖给那些人的“地黄”

被拿去干什么了呢 他们用它去喂肥马了。百姓却希望能换点马吃剩下的粮食以度饥

荒。可概括其核心为“卖地黄”。

(2)白居易的叙事诗,语言通俗,通俗中往往含有警世之意。这首诗通过叙述农民采取地

黄,向富家换取马吃剩下的粮食以饱饥肠的情节,深刻地反映了在灾荒年头,农民连马食

都吃不上的悲惨遭遇,有力地抨击了豪门大户对农民剥削的残酷性,表现了诗人对穷苦

农民的深切同情。

答题时,叙述方面,可结合文学性文本阅读中的叙述知识(叙述者、叙述顺序、叙述腔

调等),先明确诗歌运用了哪些叙述手法,然后结合诗歌内容分析其作用;对对比手法的

赏析,主要是找出诗歌中的对比,并说出其在形象塑造、表情达意等方面的作用。

突破三 赏析修辞手法

古代诗歌中常用的修辞手法有比喻、比拟、夸张、设问、反问、借代、对偶、

反复、双关、列锦、互文、顶真这十二种修辞手法,前九种具体讲解见《知识清单》,

这里主要讲解后三种:

修辞手法 阐释 表达效果

列锦 全部用名词或名词性短语,经过选择组合,巧妙地排列在一起,构成生动可感的画面,用以烘托气氛、创造意境、表达情感的一种修辞手法。如“鸡声茅店月,人迹板桥霜”(温庭筠《商山早行》),由六个意象并置而成,勾画出了拂晓荒村生动的晨景,不着一闲词,便突出了题目中“早行”二字。 ①最大限度地增强诗歌意象的密

度和情感的力度;②使诗歌中的

意象鲜明突出,用以烘托气氛,创

造意境,表达情感;③为读者提供

联想与想象的广阔天地和咀嚼回

味的余地。

互文 即“参互成文,合而见义”,指一句话中的两个部分或上下两句中的词语前后呼应,互相交错,意义上互相渗透、补充,表达出一个完整的意思的方法。如“迢迢牵牛星,皎皎河汉女”(《迢迢牵牛星》)中“迢迢”不仅指牵牛星,亦指河汉女;“皎皎”不仅指河汉女,亦指牵牛星。两词互文见义。 用简洁的文字、含蓄而凝练的语句来表达丰富的内容,以收到言简义丰的效果。

顶真 在诗歌中指上句的结尾与下句的开头使用相同的字或词,用以修饰两个句子的声韵的方法。如:“楚山秦山皆白云,白云处处长随君。长随君,君入楚山里,云亦随君渡湘水。湘水上,女萝衣,白云堪卧君早归。”(李白《白云歌送刘十六归山》) ①环环紧扣,引人入胜;②议事说理,准确严谨;③抒情写意,格调清新;④状物叙事,条理清晰。

典例7 阅读下面的元曲,回答问题。

水仙子·舟中

孙周卿

孤舟夜泊洞庭边,灯火青荧对客船,朔风吹老梅花片。推开篷雪满天。诗豪与风雪争

先,雪片与风鏖战,诗和雪缴缠。一笑琅然。

分析“诗豪与风雪争先,雪片与风鏖战,诗和雪缴缠”使用的两种修辞手法。(4分)

答案 比拟、排比。“诗豪与风雪争先”“雪片与风鏖战”,用“争先”“鏖战”把

“诗豪”“风”和“雪”拟人化,“诗和雪缴缠”,用“缴缠”将“诗”拟物,把抽象的

“诗”具象化,生动形象地描写风雪交加的壮美,表现作者迸发的诗情。“诗豪与风雪

争先,雪片与风鏖战,诗和雪缴缠”构成排比句,描写了作者的诗情与风雪难分难解的关

系,渲染了气氛。

解析 答题时首先要指出这两种修辞手法是什么,然后结合这两种修辞手法的相关知

识具体分析其在诗句中是如何运用的,并指出其在塑造形象、营造意境、表情达意等

方面的作用。

突破四 赏析结构技巧

古代诗歌常见的结构技巧表现在以下几个方面。

(1)景情关系方面:先景后情、先情后景、以景结情。

(2)句间关系方面:起承转合、铺垫、伏笔、过渡、照应、重章叠句、层层深入等。

(3)主旨表现方面:开门见山、卒章显志、抑扬结合、对比、以小见大等。(部分也属于

表现手法)

这里着重讲解以下几种结构技巧:

结构技巧 阐释

以景结情 诗歌的议论、抒情或叙述戛然而止,转为写景,以景代情作结,使得诗歌“此时无声胜有声”,给读者留下丰富的想象空间。如王昌龄《从军行七首》(其二)“琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城”,以景作结,寓情于景,含蓄蕴藉,余味无穷。

铺垫 如刘禹锡《秋词》(其一)“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄”中,“我言秋日胜春朝”一句为下文赞美秋日进行了铺垫。

过渡 在古代诗歌中,多表现为由写景到抒情的过渡、由实到虚的过渡。如苏轼《念奴娇·赤壁怀古》中“江山如画,一时多少豪杰”承上启下,由眼前实景过渡到对英雄周瑜的回忆。

照应 扣题照应,即照应题目或主题。如韦应物《赋得暮雨送李曹》“楚江微雨里,建业暮钟时。漠漠帆来重,冥冥鸟去迟”中,首联写黄昏时分作者伫立在细雨蒙蒙的江边,点明了诗题中的“暮雨”,又暗切了诗题中的“送”字。

首尾照应。如苏轼《念奴娇·赤壁怀古》前面写“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”,后面又写到“一尊还酹江月”,从大江始,又以大江结,首尾照应。

重章叠句 诗歌中几句或几章用相同的结构形式反复咏唱。作用:①内容上,加深印象,渲染气氛,强化情感,突出主题,形成对比;②形式上,回环往复,增强韵律感,有音乐美。如辛弃疾《丑奴儿·书博山道中壁》:“少年不识愁滋味,爱上层楼。爱上层楼,为赋新词强说愁。 而今识尽愁滋味,欲说还休。欲说还休,却道‘天凉好个秋’!”

开门见山 李白《蜀道难》“噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!”一开篇就极言蜀道之难,以感情强烈的咏叹点出主题。

卒章显志 在诗歌结尾处表达自己的心志或情怀,有画龙点睛的艺术效果。如杜甫《蜀相》的尾联“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”既表达了对诸葛亮功业未遂而身死的无限惋惜,又抒发了作者忧国忧民、盼望为国立功的情感。

典例8 阅读下面这首唐诗,完成问题。

丹青引赠曹将军霸①(节选)

杜 甫

先帝天马玉花骢②,画工如山貌不同。

是日牵来赤墀下③,迥立阊阖生长风④。

诏谓将军拂绢素,意匠惨淡经营中。

斯须九重真龙出⑤,一洗万古凡马空。

[注] ①曹将军霸:曹霸,唐代著名画家,官至左武卫将军。②玉花骢:唐玄宗御马名。③

赤墀:宫殿前的红色台阶。④阊阖:传说中的天门,这里指宫门。⑤斯须:一会儿。

为了突出曹霸的高超画技,诗人作了哪些铺垫 请简要分析。(6分)

答案 ①画工如山貌不同:写曹霸要画的马已有众多画工画过,但画得都不成功。强调

此马的雄俊非凡手可得,造成此马难画的印象。②迥立阊阖生长风:写真马昂头站立,给

人万里生风之感,进一步点出画家要捕捉住此马飞动的神采尤其不易。

解析 首先,对全诗进行整体理解把握,准确翻译诗歌,然后思考“作了哪些铺垫”。

“画工如山貌不同”写众多画家画唐玄宗的御马玉花骢,都与原貌不同,不能与其神

似。用“生长风”形容玉花骢的神奇雄俊,进一步说明要画好这匹马很不容易。

方法小结 赏析表达技巧“三要点”

准确判定 表达技巧 调动表达技巧相关知识,结合诗句内容及诗句位置等准确判定所要赏析的表达技巧。如对于描写景物的诗句,要考虑景物描写的手法;对于抒发情感的诗句,则要考虑抒情手法;如果兼而有之,则要从它们之间的关系上判断。又如开头的诗句多为铺垫,中间的诗句则多为过渡、照应,结尾的诗句则多为直抒胸臆、卒章显志或以景结情。

结合内容 阐释运用 结合手法的基本概念和内涵,具体阐释这种技巧在诗歌中是如何运用的。比如,阐释对比手法,就要说清楚诗中把什么和什么进行对比;阐释比拟手法,就要说清楚诗中将什么比作什么。

分析表达 效果 一要结合手法本身的效果,平时要注意积累各种手法的基本作用,练好基本功;二要结合诗歌内容,从塑造形象、营造意境、表情达意等角度分析其表达效果。

鉴赏古代诗歌的表达技巧

关键

能力五

体系构建

突破一 赏析表达方式

1.记叙

记叙多用在叙事诗中,或者诗歌中的叙述部分。赏析这一表达方式可以从文学性

文本阅读中的相关角度进行考虑,如叙述的角度、叙述的线索、叙述的顺序、叙述的

详略、叙述的技巧等。

2.描写

描写从对象上看主要有景物描写和人物描写,诗歌中的人物描写手法与小说、散

文相同,这里不再赘述。古代诗歌中常见的景物描写手法如下:

描写手法 阐释

正侧结合 如李白《梦游天姥吟留别》中,“天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城”这两句运用正面描写,表现天姥山的高峻奇伟之势;“天台四万八千丈,对此欲倒东南倾”则是通过侧面描写烘托天姥山的高峻奇伟。

动静结合 如王籍《入若耶溪》“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”,用“蝉噪”“鸟鸣”来衬托山林的幽寂,以动写静,静中有动,以动衬静。

虚实结合 如柳永《雨霖铃》(寒蝉凄切)上片除“念去去”外,写的都是眼前实景实事实情;下片写对别后生活的设想,是虚写,着意描绘词人孤独寂寞的心情。虚实结合,抒发了离别时依依不舍之情。

点面结合 如柳宗元《江雪》中“孤舟蓑笠翁”属于点的描绘,前两句“千山鸟飞绝,万径人踪灭”属于面的铺陈。

白描 白描就是不用精雕细刻和层层渲染,而是抓住描写对象,用准确有力的笔触、明快简洁的语言勾画出事物的形状、光色、声响等。如陶渊明《归园田居》(其一)中的“榆柳荫后檐,桃李罗堂前。暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠”几句,状榆柳桃李,没敷以五颜六色;写狗吠鸡鸣,也无声态描摹;“远人村”以“暧暧”稍作点染;“墟里烟”用“依依”略加陪饰——淡淡几笔便勾勒出一幅和平、宁静的田园村居图。

细节描写 如赵师秀《约客》“有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花”中,“闲敲棋子”这一细节,既写出了诗人雨夜独自候客的情景,又揭示了诗人因夜已过半而客不来的惆怅、烦闷的心情。

绘声绘色 绘形(多种 感官结合) 通过视觉、听觉、触觉、嗅觉等描写景物的形、色、声、态、味等方面的特点。如白居易《夜雪》“已讶衾枕冷,复见窗户明。夜深知雪重,时闻折竹声”

中,“衾枕冷”是触觉,“窗户明”是视觉,“折竹声”是听觉,多角度烘托了夜雪之大。

视角 变化 远近 结合 如杜牧《山行》中,“远上寒山石径斜,白云生处有人家”两句描绘远景,“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”两句描绘近景。

俯仰 结合 如杜甫《登高》中,“风急天高猿啸哀”一句从秋风高天写起, 为仰观之景;“渚清沙白鸟飞回”一句,诗人移动视线,写到了江水、沙洲,为俯视之景。

移步 换景 如白居易的《遗爱寺》:“弄石临溪坐,寻花绕寺行。时时闻鸟语,处处是泉声。”诗人先是临溪而坐,悠闲地玩弄石子,随后又绕着寺庙去寻赏花朵,婉转的鸟鸣萦绕在耳边,不时还能听到悦耳的泉水叮咚声,随着“弄”“坐”“寻”“行”等不同的动作描写呈现出不同景物。

知识拓展 古代诗歌中的“实”与“虚”

所谓“实”,指客观世界中存在的实像、实事、实境。如李白《梦游天姥吟留

别》中的黑暗现实,《念奴娇·赤壁怀古》中赤壁险峻的山势。所谓“虚”,是指诗歌中

表现的存在于人的思想意识中的部分。具体而言,古代诗歌中的“虚”常指以下四种

情况:

(1)神仙鬼怪世界和梦境。作者往往借助这类虚境来反衬现实。如《梦游天姥吟留

别》中的仙境就是一个虚境,李白以它的美好来反衬现实的黑暗。

(2)已逝之境。这类虚境是作者曾经经历过或历史上曾经发生过的景象,但是现时却不

在眼前。如李煜《虞美人》中“故国”的“雕栏玉砌”犹在,但此时并不在眼前,也是

虚像。

(3)设想的未来之境。如柳永《雨霖铃》(寒蝉凄切)“今宵酒醒何处 杨柳岸,晓风残

月”设想别后的情景,虚写别后生活,着意描绘孤独寂寞的心情。

(4)设想的对方之境。如高适《除夜作》中的“故乡今夜思千里,霜鬓明朝又一年”通

过设想千里之外的亲人对自己的思念,衬托自己的悲愁、思乡之情。

虚实结合(虚实相生)能丰富诗歌的意象,开拓诗歌的意境,为读者提供广阔的审美

空间,充实人们的审美趣味。

3.议论

在古诗词中议论句多为诗人对诗歌中的人和事物的好坏、是非等阐述观点、表

明态度的句子,往往是诗歌的主旨句。如,杜甫的《蜀相》:“丞相祠堂何处寻 锦官城

外柏森森。映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。出

师未捷身先死,长使英雄泪满襟。”前四句主要是描写;后四句是议论,咏叹丞相才德,

从历史追忆中缅怀先贤,又蕴含着诗人对祖国命运的许多憧憬。

4.抒情

抒情方式 阐释

直接抒情 又叫直抒胸臆,如“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”(李白《梦游天姥吟留别》)。

间 接 抒 情 借景抒情 包括触景生情、寓情于景、情景交融等,如刘禹锡《石头城》“山围故国周遭在,潮打空城寂寞回。淮水东边旧时月,夜深还过女墙来”,故国的没落荒凉之景中融合着诗人对故国萧条、人生凄凉的深沉感伤。

托物言志 借自然界或生活中的某物自身具有的特征,来表达某种志向或情感。作品中的物一般只有一个,具有人格化的色彩,所托之物既是作者的气节、志趣、理想的化身,也是作品主旨的载体。如虞世南《蝉》“垂纟委饮清露,流响出疏桐。居高声自远,非是藉秋风”,以蝉的清高风雅和不同凡响,暗喻自身品格高洁,不需要凭借外在力量自能声名远扬。

借事抒情 ①因事缘情、寄情于事:通过对现实生活中的人物和事件的叙述来抒发作者的情感。叙事诗中多用这种抒情方式。如白居易《琵琶行(并序)》通过写琵琶女的遭遇,抒发诗人自己的愤慨。

②借古讽今、怀古伤今、用典抒情:借古人抒发自己的情感,表面上回忆历史,叙述古人之事,实际上抒发自己对人、事、物的认识。如辛弃疾在《永遇乐·京口北固亭怀古》中用了孙权、刘裕、刘义隆、拓跋焘、廉颇等人的典故,借历史事实,一方面表达自己抗敌救国、建功立业的愿望,另一方面也暗讽南宋统治者苟且偷安、忍耻忘仇的怯懦。

典例1 (2019浙江,T20)阅读下面这首诗,完成问题。

早秋过龙武李将军书斋

[唐]王建

高树蝉声秋巷里,朱门冷静似闲居。

重装墨画数茎竹,长著香薰一架书。

语笑侍儿知礼数,吟哦野客任狂疏。

就中爱读英雄传,欲立功勋恐不如。

全诗是如何运用多种手法塑造李将军的独特形象的 请结合诗句分析。(6分)

答案 ①通过环境描写,如“高树蝉声”“冷静似闲居”和“重装墨画”“香薰一架

书”,分别写出了将军住处的清幽安静和书斋的素净雅致,表现了将军的文人趣味。②

运用衬托,用“侍儿知礼数”衬托将军的文化修养。③通过“吟哦”“任狂疏”“爱

读英雄传”等动作、神态描写,写出了李将军的豪放和志趣。

解析 本题考查诗歌塑造人物形象的手法。题干中“多种手法”提示我们要多角度

思考,答题时应调取在文学性文本阅读中所学到的人物描写手法的相关知识,如正面描

写(外貌描写、语言描写、动作描写、心理描写等)、侧面描写(环境烘托、其他人物

衬托等),并结合诗句内容具体分析。

典例2 (2023全国乙,T15)阅读下面这首宋词,完成问题。

破阵子

陆 游

看破空花尘世,放轻昨梦浮名。蜡屐登山真率饮,筇杖穿林自在行。身闲心太平。

料峭余寒犹力,廉纤细雨初晴。苔纸闲题溪上句,菱唱遥闻烟外声。与君同醉醒。

这首词是如何表现词人闲适心情的 请结合作品简要分析。(6分)

答案 ①采用直抒胸臆的表现方法;②开篇即言志,表明自己看轻尘世浮名;③在描写登

山、穿林等生活场景时,也直白地表达出感受。(每点2分,①与②③是总分关系,意思对

即可)

解析 由题干“是如何表现词人闲适心情”可知,本题考查的是考生对具体抒情方式

的掌握。答题时,要能从整体和细节两方面进行思考。全词以直抒胸臆为主,直接表达

词人闲居中“身闲心太平”的适意之情。具体而言,上片开篇两句写词人看破虚幻的

世界,放弃过往的名利,直接表明自己豁达自然、超凡脱俗的人生志趣。然后,词人在对

登山、饮酒、穿林、作诗、听歌等生活场景的描写中,通过“真率”“自在”“身

闲”“闲题”等词,直接表达了自己内心宁静从容、乐观淡泊的闲适情趣。

典例3 阅读下面这首诗,完成问题。

月 圆①

[唐]杜甫

孤月当楼满,寒江动夜扉。

委波金不定,照席绮逾依②。

未缺③空山静,高悬列宿④稀。

故园松桂发,万里共清辉。

[注] ①这首诗是唐代宗大历元年(766)秋天杜甫流寓夔州时所作。②绮逾依:这里指

(席子上的)光彩更加柔美。③未缺:指月圆。④列宿:众星。

本诗最后两句情感真挚,请从虚实结合的角度作简要赏析。(4分)

答案 遥想故园桂花开放,是虚写;眼前清辉,是实写。故园桂花正该开放,虚中有实;万

里清辉,实中有虚。虚实结合,表达了诗人对家乡的深切思念,寄托了诗人渴盼万家团圆

的美好愿望。

解析 本诗最后两句:上句诗人遥想故园秋景是对未来的设想,故而是虚写;下句回到现

实,写目力所及,是实写。答题时应先对诗句中的“虚”与“实”以及“虚实结合”分

别进行说明,然后写出诗句所表达的思想感情。

典例4 (2021浙江,T20)阅读下面这首词,完成问题。

意难忘·山家

[清]吴伟业

村坞云遮,有苍藤老干,翠竹明沙。溪堂连石稳,苔径逐篱斜。文木几,小窗纱,是好

事人家。启北扉、移床待客,百树梅花。 衰翁健饭堪夸,把瘿尊[注]茗碗,高话桑麻。

穿池还种柳,汲水自浇瓜。霜后橘,雨前茶,这风味清佳。喜去年、山田大熟,烂漫生涯。

[注] 瘿尊:瘿樽,用瘿瘤状木根所制的酒杯。

分别赏析上片的写景艺术和下片的叙事艺术。(6分)

答案 写景艺术:①由远及近,由外到内。从村坞、山家到室内,步移景换。②意象丰

富,色彩和谐。“苍藤老干”“翠竹明沙”,构成明净清幽之境。③以动写静,动静结

合。如“苔径逐篱斜”。

叙事艺术:①对比衬托。如“衰翁”与“健饭”。②铺陈写实。如“高话”以下,一一

叙写山家生活。③以农家话语写自适情态。如“汲水自浇瓜”。

解析 上片首句“村坞云遮”写由山下仰望山上,山村在白云缭绕中隐约可见。接着

写稍近些看到的枯藤、老树、修竹、白沙,色彩鲜明。渐行渐近,就可以看到一幢房子

依水傍石,稳稳地临溪而立,一条生满青苔的小径沿着篱笆斜伸过去,“文木几,小窗

纱”又详写山家室内景象。据此可知写景运用了由远及近、由外到内的手法,移步换

景,富有层次地描绘了山家四周的景物和室内环境。而“有苍藤老干,翠竹明沙”两句

一共列出四种景物,言简义丰,同时以形容词“苍、老、翠、明”修饰意象,色彩鲜明。

“苔径逐篱斜”中的“逐”字以动写静,使静物有动态之美。

下片写隐士待客,写席间主客欢洽之情。衰翁是个苍老体弱的隐士,却出人意料地食量

大,食欲好。作者用“衰翁健饭堪夸”一句来表示自己的惊奇,“衰翁”与“健饭”形

成非常有趣的对比。“把瘿尊茗碗,高话桑麻”中的“高话”传达了人物的神采。

“高话”以下以铺陈写实的笔法叙写老翁“高话桑麻”的具体内容。“穿池还种

柳”是说在池边开沟引水,并种上柳树,与下面“汲水自浇瓜”都是以农家话写老翁的

日常劳作。“霜后橘,雨前茶”是说橘经霜味更甜美,谷雨前的新茶尤其滋润,所以说

“这风味清佳”!这一口语化的赞语使老翁怡然而乐的神情跃然纸上。

突破二 赏析表现手法

表现手法 例释 作用

对比 如李白《越中览古》:“越王勾践破吴归,义士还家尽锦衣。宫女如花满春殿,只今惟有鹧鸪飞。”前三句描写的昔日繁盛和最后一句描写的今日冷落凄凉形成强烈的对比,使读者感受深切,蕴含着诗人深沉的历史思考。 揭示矛盾,对比鲜明,反差强烈,突

出主旨。

衬托 正衬。即用相同或相似的事物来衬托,常见的有以静衬静、以乐衬乐、以哀衬哀。如白居易《长恨歌》“回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色”,以六宫妃嫔之美衬杨玉环更胜一筹的美。 使所要表现的事物特点更加突

出,形象更加鲜明。

反衬。即用相对的事物来突出主体,常见的有以动衬静、以声衬寂、以乐景衬哀情、以哀景衬乐情。如王维《山居秋暝》“明月松间照,清泉石上流。竹喧归浣女,莲动下渔舟”,以“喧”“动”衬托山中的幽静,勾勒出一幅浣女晚归的图景。 比兴 “比”就是对人或物加以形象的比喻;“兴”就是起兴,是借助其他事物作为诗歌发端,以引起所要歌咏的内容。如《孔雀东南飞(并序)》“孔雀东南飞,五里一徘徊”,以孔雀因顾恋配偶而徘徊不前的情形来起兴,引出仲卿和兰芝不忍分离又不得不分离,最后双双殉情的故事。 增强诗歌的生动性和鲜明性,增

加诗歌的韵味和感染力。

渲染、 烘托 渲染是指对环境、景物等进行多方面的正面描写。如杜甫《登高》中“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回”两句写俯仰间的所见所闻,一连出现六个特写镜头,渲染了秋江景物萧瑟悲凉的特点。 创造气氛,突出形象,增强艺术效

果。

烘托是指从侧面着意描写,作为陪衬使要突出的事物更加鲜明。如白居易《琵琶行(并序)》中,琵琶女曲子弹完,“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”,通过听者沉醉于动人的艺术境界中来烘托音乐的美妙动人。 象征 如李德裕《登崖州城作》“青山似欲留人住,百匝千遭绕郡城”,这两句描写青山环绕,层峦叠嶂,自己所处的郡城正在严密封锁、重重阻隔之中,象征了自己被政敌迫害的景况。 增大容量,开阔意境,巧妙立意,平中见奇。

联想、 想象 如李贺《李凭箜篌引》中“女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨”,乐声让补天的女娲听得入了迷,竟忘记了自己的职守,结果石破天惊,秋雨倾泻,这种想象大胆新奇,又感人肺腑。 创造意境,形象鲜明,拓展内容,深化主旨。

用典 指诗人在诗歌中直接或间接地引用前人诗文名句、历史故事等来委婉表达自己的思想感情。如辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》“想当年,金戈铁马,气吞万里如虎”几句用事作典,借赞扬刘裕,讽刺南宋王朝主和派屈辱求和的无耻行径,来表现自己的抗金主张和恢复中原的决心。 强化诗词的意境,促使人联想而寻意于言外。

对写法 (对面落 笔、一 笔两面) 指诗人在写人叙事时不从自己的角度着笔,而从对方的角度入手,进行悬想揣测,从而曲折达意。这种手法常见于表现亲情的作品中。如白居易《邯郸冬至夜思家》“邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身。想得家中夜深坐,还应说着远行人”,三、四句写想家,不是直接写自己如何想念家人,而是换一种角度,极写家里人如何想念自己,使思念之情加倍托出。 显得情深意厚,并给人以无限的回味和遐想。

以小见大 用平凡细微的事物反映重大、深刻的主题。这种手法在咏史怀古诗中用得比较多。如杜牧《赤壁》“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”中,“二乔命运”是小事,以“二乔”立意,反映三国之争,此乃大事。 为读者提供广阔的想象空间,使其获得生动的情趣和丰富的联想,进而更充分地表达主题。

点染 “点”指点明情感的内涵,“染”指用具体事物(景物)来渲

染烘托所点明的情感。如柳永《雨霖铃》(寒蝉凄切)下阕,“多情自古伤离别”点明了离别的伤感之情,接着以“清秋”和“杨柳岸,晓风残月”进行渲染,使其冷落、凄清之气氛具体可感。 能收到情景相生的艺术效果。

注意 表现手法的概念有狭义和广义之分。以上为狭义的表现手法,广义的表现手法

还包括修辞手法、表达方式中的描写手法与抒情方式以及结构技巧。高考古代诗歌

鉴赏中的表现手法一般使用狭义的概念。如需要,可按先“狭”后“广”的步骤思

考。

典例5 (2018浙江,T20)阅读下面这首诗,完成问题。

送王昌龄

李 颀

漕水东去远,送君多暮情。

淹留野寺出,向背孤山明。

前望数千里,中无蒲稗生。

夕阳满舟楫,但爱微波清。

举酒林月上,解衣沙鸟鸣。

夜来莲花界[注],梦里金陵城。

叹息此离别,悠悠江海行。

[注] 莲花界:佛寺,诗中指洛阳白马寺。

这首诗与柳永《雨霖铃》词都运用了点染手法,试赏析本诗的点染手法。(6分)

答案 ①“送君多暮情”句点出了伤别之情。②“淹留野寺出”至“梦里金陵城”

十句,层层铺写暮景,满篇幽淡惆怅,字字都是“暮情”,有力渲染烘托了离情。③结尾

“叹息此离别”再次点明别离之情,“悠悠江海行”表达对朋友孤身远去的不舍。

解析 本题答题时要运用点染手法的相关知识。所谓“点”,就是点明,将所要抒写的

情感,一语点明,使读者了然于胸;所谓“染”,就是渲染、烘托,即以具体的事物、景物

来渲染、烘托所点明的情感,以便读者对其能更具体、更生动地把握。例如:柳永《雨

霖铃》下阕,举笔便以“多情自古伤离别”点明离别的伤感之情,接着便以“清秋”作

第一重渲染,再用“杨柳岸,晓风残月”作第二重渲染,使其冷落、凄清的气氛具体可

感。本诗开头就点明了“暮情”,中间运用景物描写,着力渲染了这种“暮情”,结尾

“叹息此离别”再次点明别离之情。

典例6 阅读下面这首诗,完成问题。(8分)

采地黄者

白居易

麦死春不雨,禾损秋早霜。

岁晏无口食,田中采地黄①。

采之将何用 持以易糇粮。

凌晨荷插②去,薄暮不盈筐。

携来朱门家,卖与白面郎。

与君啖肥马,可使照地光。

愿易马残粟,救此苦饥肠!

[注] ①地黄:玄参科植物名,其根可入药。②插:同“锸”。铁锹。

(1)本诗前八句叙写 ,后六句叙写 ,反映了中唐时期悲惨的社会现

实。(2分)

(2)这首诗的叙述与对比手法特色鲜明,试作赏析。(6分)

答案 (1)采地黄 卖地黄

(2)叙述:①以采地黄者的口吻叙述,虽无一字怨语,读来却愈觉辛酸。②以时间顺序来

叙述事情发展过程,层层深入,脉络分明,给人以清晰而深刻的印象。③从头到尾都是客

观叙述。诗人寓情于事,貌似不动声色却渗透自己的爱憎之情。

对比:①朱门与农家、白面郎与采地黄者、肥马食地黄与采地黄者饥肠无食等对比,揭

露了贫富差距。②着重突出“人不如马”,加强了对比效果,揭露深刻,批判的锋芒更加

犀利。

解析 (1)本题考查对诗歌相关内容的理解概括能力。这首诗是叙事诗,可根据核心事

件来概括主要内容。前八句讲在春旱的背景下,百姓食不果腹,去田里采摘地黄,但地黄

也不多,采摘极其艰难。可概括为“采地黄”。后六句讲采来的地黄不是自家吃,而是

带到“朱门家”(达官贵人家),卖给那些吃得面白肥胖的人。卖给那些人的“地黄”

被拿去干什么了呢 他们用它去喂肥马了。百姓却希望能换点马吃剩下的粮食以度饥

荒。可概括其核心为“卖地黄”。

(2)白居易的叙事诗,语言通俗,通俗中往往含有警世之意。这首诗通过叙述农民采取地

黄,向富家换取马吃剩下的粮食以饱饥肠的情节,深刻地反映了在灾荒年头,农民连马食

都吃不上的悲惨遭遇,有力地抨击了豪门大户对农民剥削的残酷性,表现了诗人对穷苦

农民的深切同情。

答题时,叙述方面,可结合文学性文本阅读中的叙述知识(叙述者、叙述顺序、叙述腔

调等),先明确诗歌运用了哪些叙述手法,然后结合诗歌内容分析其作用;对对比手法的

赏析,主要是找出诗歌中的对比,并说出其在形象塑造、表情达意等方面的作用。

突破三 赏析修辞手法

古代诗歌中常用的修辞手法有比喻、比拟、夸张、设问、反问、借代、对偶、

反复、双关、列锦、互文、顶真这十二种修辞手法,前九种具体讲解见《知识清单》,

这里主要讲解后三种:

修辞手法 阐释 表达效果

列锦 全部用名词或名词性短语,经过选择组合,巧妙地排列在一起,构成生动可感的画面,用以烘托气氛、创造意境、表达情感的一种修辞手法。如“鸡声茅店月,人迹板桥霜”(温庭筠《商山早行》),由六个意象并置而成,勾画出了拂晓荒村生动的晨景,不着一闲词,便突出了题目中“早行”二字。 ①最大限度地增强诗歌意象的密

度和情感的力度;②使诗歌中的

意象鲜明突出,用以烘托气氛,创

造意境,表达情感;③为读者提供

联想与想象的广阔天地和咀嚼回

味的余地。

互文 即“参互成文,合而见义”,指一句话中的两个部分或上下两句中的词语前后呼应,互相交错,意义上互相渗透、补充,表达出一个完整的意思的方法。如“迢迢牵牛星,皎皎河汉女”(《迢迢牵牛星》)中“迢迢”不仅指牵牛星,亦指河汉女;“皎皎”不仅指河汉女,亦指牵牛星。两词互文见义。 用简洁的文字、含蓄而凝练的语句来表达丰富的内容,以收到言简义丰的效果。

顶真 在诗歌中指上句的结尾与下句的开头使用相同的字或词,用以修饰两个句子的声韵的方法。如:“楚山秦山皆白云,白云处处长随君。长随君,君入楚山里,云亦随君渡湘水。湘水上,女萝衣,白云堪卧君早归。”(李白《白云歌送刘十六归山》) ①环环紧扣,引人入胜;②议事说理,准确严谨;③抒情写意,格调清新;④状物叙事,条理清晰。

典例7 阅读下面的元曲,回答问题。

水仙子·舟中

孙周卿

孤舟夜泊洞庭边,灯火青荧对客船,朔风吹老梅花片。推开篷雪满天。诗豪与风雪争

先,雪片与风鏖战,诗和雪缴缠。一笑琅然。

分析“诗豪与风雪争先,雪片与风鏖战,诗和雪缴缠”使用的两种修辞手法。(4分)

答案 比拟、排比。“诗豪与风雪争先”“雪片与风鏖战”,用“争先”“鏖战”把

“诗豪”“风”和“雪”拟人化,“诗和雪缴缠”,用“缴缠”将“诗”拟物,把抽象的

“诗”具象化,生动形象地描写风雪交加的壮美,表现作者迸发的诗情。“诗豪与风雪

争先,雪片与风鏖战,诗和雪缴缠”构成排比句,描写了作者的诗情与风雪难分难解的关

系,渲染了气氛。

解析 答题时首先要指出这两种修辞手法是什么,然后结合这两种修辞手法的相关知

识具体分析其在诗句中是如何运用的,并指出其在塑造形象、营造意境、表情达意等

方面的作用。

突破四 赏析结构技巧

古代诗歌常见的结构技巧表现在以下几个方面。

(1)景情关系方面:先景后情、先情后景、以景结情。

(2)句间关系方面:起承转合、铺垫、伏笔、过渡、照应、重章叠句、层层深入等。

(3)主旨表现方面:开门见山、卒章显志、抑扬结合、对比、以小见大等。(部分也属于

表现手法)

这里着重讲解以下几种结构技巧:

结构技巧 阐释

以景结情 诗歌的议论、抒情或叙述戛然而止,转为写景,以景代情作结,使得诗歌“此时无声胜有声”,给读者留下丰富的想象空间。如王昌龄《从军行七首》(其二)“琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城”,以景作结,寓情于景,含蓄蕴藉,余味无穷。

铺垫 如刘禹锡《秋词》(其一)“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄”中,“我言秋日胜春朝”一句为下文赞美秋日进行了铺垫。

过渡 在古代诗歌中,多表现为由写景到抒情的过渡、由实到虚的过渡。如苏轼《念奴娇·赤壁怀古》中“江山如画,一时多少豪杰”承上启下,由眼前实景过渡到对英雄周瑜的回忆。

照应 扣题照应,即照应题目或主题。如韦应物《赋得暮雨送李曹》“楚江微雨里,建业暮钟时。漠漠帆来重,冥冥鸟去迟”中,首联写黄昏时分作者伫立在细雨蒙蒙的江边,点明了诗题中的“暮雨”,又暗切了诗题中的“送”字。

首尾照应。如苏轼《念奴娇·赤壁怀古》前面写“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”,后面又写到“一尊还酹江月”,从大江始,又以大江结,首尾照应。

重章叠句 诗歌中几句或几章用相同的结构形式反复咏唱。作用:①内容上,加深印象,渲染气氛,强化情感,突出主题,形成对比;②形式上,回环往复,增强韵律感,有音乐美。如辛弃疾《丑奴儿·书博山道中壁》:“少年不识愁滋味,爱上层楼。爱上层楼,为赋新词强说愁。 而今识尽愁滋味,欲说还休。欲说还休,却道‘天凉好个秋’!”

开门见山 李白《蜀道难》“噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!”一开篇就极言蜀道之难,以感情强烈的咏叹点出主题。

卒章显志 在诗歌结尾处表达自己的心志或情怀,有画龙点睛的艺术效果。如杜甫《蜀相》的尾联“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”既表达了对诸葛亮功业未遂而身死的无限惋惜,又抒发了作者忧国忧民、盼望为国立功的情感。

典例8 阅读下面这首唐诗,完成问题。

丹青引赠曹将军霸①(节选)

杜 甫

先帝天马玉花骢②,画工如山貌不同。

是日牵来赤墀下③,迥立阊阖生长风④。

诏谓将军拂绢素,意匠惨淡经营中。

斯须九重真龙出⑤,一洗万古凡马空。

[注] ①曹将军霸:曹霸,唐代著名画家,官至左武卫将军。②玉花骢:唐玄宗御马名。③

赤墀:宫殿前的红色台阶。④阊阖:传说中的天门,这里指宫门。⑤斯须:一会儿。

为了突出曹霸的高超画技,诗人作了哪些铺垫 请简要分析。(6分)

答案 ①画工如山貌不同:写曹霸要画的马已有众多画工画过,但画得都不成功。强调

此马的雄俊非凡手可得,造成此马难画的印象。②迥立阊阖生长风:写真马昂头站立,给

人万里生风之感,进一步点出画家要捕捉住此马飞动的神采尤其不易。

解析 首先,对全诗进行整体理解把握,准确翻译诗歌,然后思考“作了哪些铺垫”。

“画工如山貌不同”写众多画家画唐玄宗的御马玉花骢,都与原貌不同,不能与其神

似。用“生长风”形容玉花骢的神奇雄俊,进一步说明要画好这匹马很不容易。

方法小结 赏析表达技巧“三要点”

准确判定 表达技巧 调动表达技巧相关知识,结合诗句内容及诗句位置等准确判定所要赏析的表达技巧。如对于描写景物的诗句,要考虑景物描写的手法;对于抒发情感的诗句,则要考虑抒情手法;如果兼而有之,则要从它们之间的关系上判断。又如开头的诗句多为铺垫,中间的诗句则多为过渡、照应,结尾的诗句则多为直抒胸臆、卒章显志或以景结情。

结合内容 阐释运用 结合手法的基本概念和内涵,具体阐释这种技巧在诗歌中是如何运用的。比如,阐释对比手法,就要说清楚诗中把什么和什么进行对比;阐释比拟手法,就要说清楚诗中将什么比作什么。

分析表达 效果 一要结合手法本身的效果,平时要注意积累各种手法的基本作用,练好基本功;二要结合诗歌内容,从塑造形象、营造意境、表情达意等角度分析其表达效果。

同课章节目录