专题四古代诗歌阅读 1.关键能力一 理解概括诗歌的思想内容(课件)---2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题四古代诗歌阅读 1.关键能力一 理解概括诗歌的思想内容(课件)---2026版语文高三一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 302.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-10-28 17:14:54 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

理解概括诗歌的思想内容

关键

能力一

快速把握诗歌内容的方法

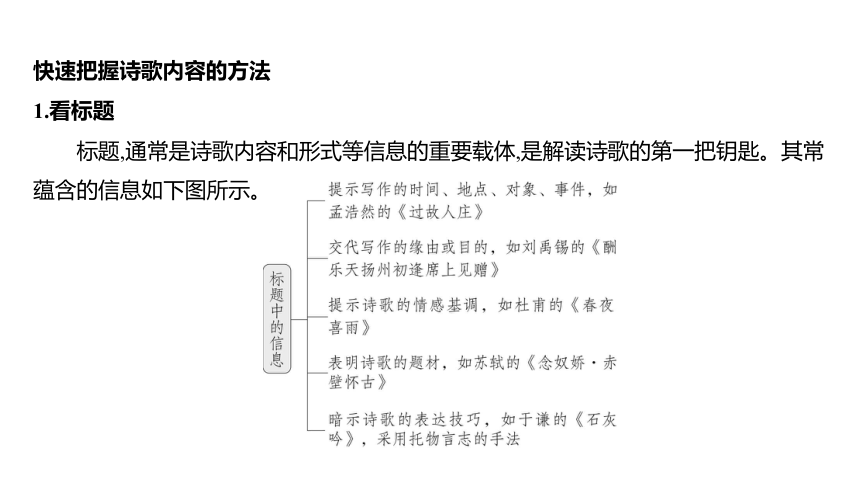

1.看标题

标题,通常是诗歌内容和形式等信息的重要载体,是解读诗歌的第一把钥匙。其常

蕴含的信息如下图所示。

2.读注释

注释介绍写作背景,往往是在暗示本诗的思想内容或情感基调;介绍相关诗句,往往

是在暗示本诗的用典或寓意;介绍作者,往往是在暗示本诗的写作风格或思想倾向。

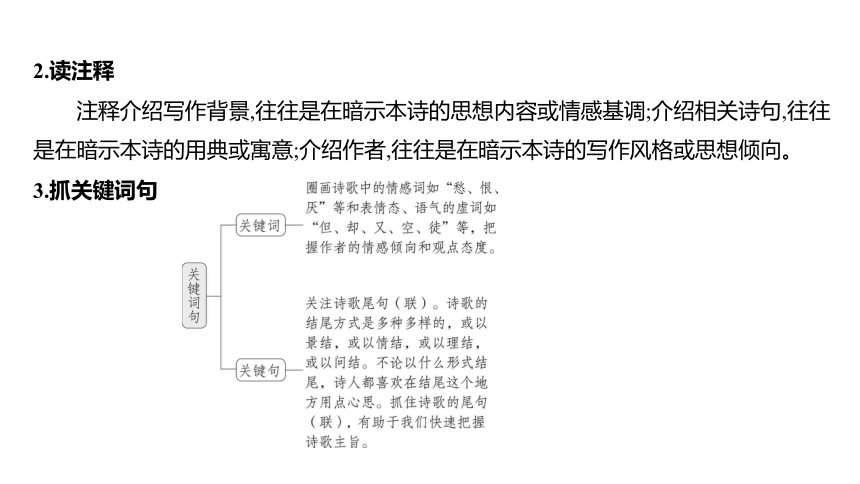

3.抓关键词句

4.联作者

要真正读懂一首诗歌,必须“知人论世”。“知人论世”就是了解作者的思想性格、

生活经历、风格流派及其创作诗歌的时代背景、目的等。

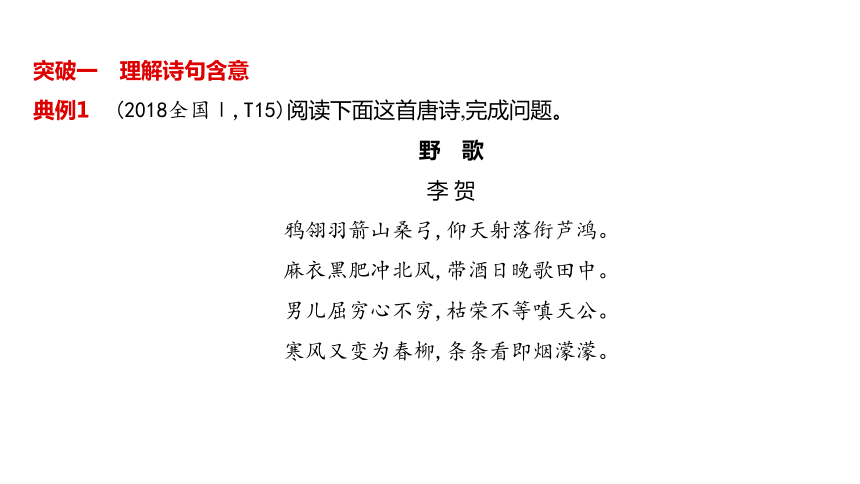

突破一 理解诗句含意

典例1 (2018全国Ⅰ,T15)阅读下面这首唐诗,完成问题。

野 歌

李 贺

鸦翎羽箭山桑弓,仰天射落衔芦鸿。

麻衣黑肥冲北风,带酒日晚歌田中。

男儿屈穷心不穷,枯荣不等嗔天公。

寒风又变为春柳,条条看即烟濛濛。

诗的最后两句有何含意 请简要分析。(6分)

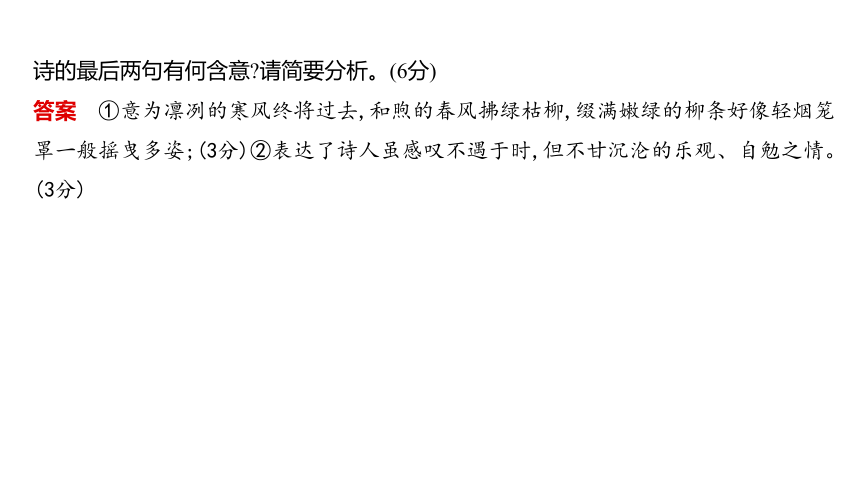

答案 ①意为凛冽的寒风终将过去,和煦的春风拂绿枯柳,缀满嫩绿的柳条好像轻烟笼

罩一般摇曳多姿;(3分)②表达了诗人虽感叹不遇于时,但不甘沉沦的乐观、自勉之情。

(3分)

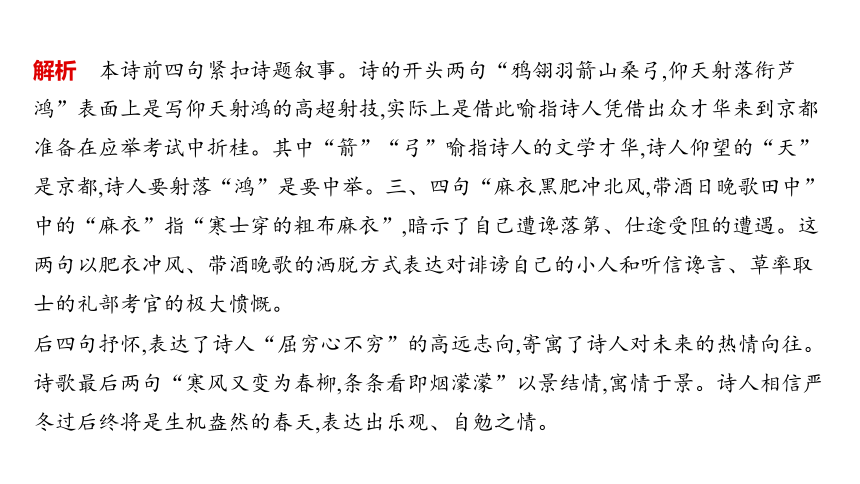

解析 本诗前四句紧扣诗题叙事。诗的开头两句“鸦翎羽箭山桑弓,仰天射落衔芦

鸿”表面上是写仰天射鸿的高超射技,实际上是借此喻指诗人凭借出众才华来到京都

准备在应举考试中折桂。其中“箭”“弓”喻指诗人的文学才华,诗人仰望的“天”

是京都,诗人要射落“鸿”是要中举。三、四句“麻衣黑肥冲北风,带酒日晚歌田中”

中的“麻衣”指“寒士穿的粗布麻衣”,暗示了自己遭谗落第、仕途受阻的遭遇。这

两句以肥衣冲风、带酒晚歌的洒脱方式表达对诽谤自己的小人和听信谗言、草率取

士的礼部考官的极大愤慨。

后四句抒怀,表达了诗人“屈穷心不穷”的高远志向,寄寓了诗人对未来的热情向往。

诗歌最后两句“寒风又变为春柳,条条看即烟濛濛”以景结情,寓情于景。诗人相信严

冬过后终将是生机盎然的春天,表达出乐观、自勉之情。

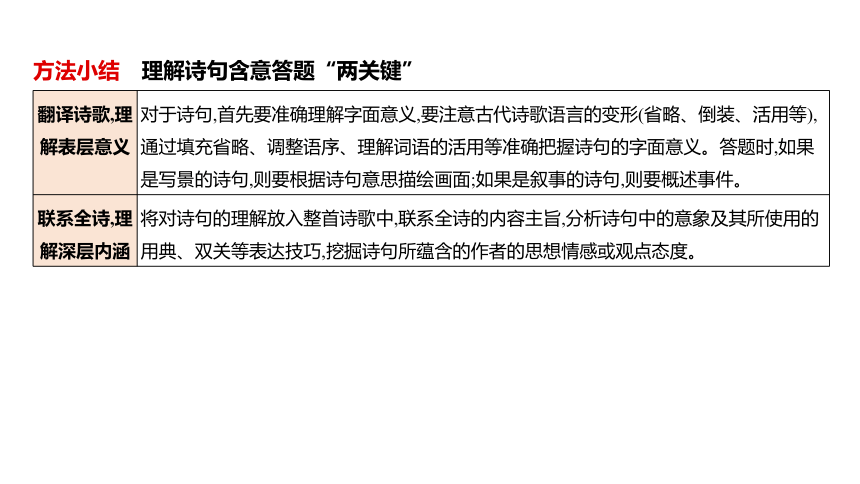

方法小结 理解诗句含意答题“两关键”

翻译诗歌,理解表层意义 对于诗句,首先要准确理解字面意义,要注意古代诗歌语言的变形(省略、倒装、活用等),通过填充省略、调整语序、理解词语的活用等准确把握诗句的字面意义。答题时,如果是写景的诗句,则要根据诗句意思描绘画面;如果是叙事的诗句,则要概述事件。

联系全诗,理解深层内涵 将对诗句的理解放入整首诗歌中,联系全诗的内容主旨,分析诗句中的意象及其所使用的用典、双关等表达技巧,挖掘诗句所蕴含的作者的思想情感或观点态度。

突破二 概括特定信息

典例2 (2021全国甲,T15)阅读下面这首宋诗,完成问题。

和南丰先生出山之作①

陈师道

侧径篮舁两眼明②,出山犹带骨毛清③。

白云笑我还多事,流水随人合有情。

不及鸟飞浑自在,羡他僧住便平生。

未能与世全无意,起为苍生试一鸣。

[注] ①南丰先生:曾巩,陈师道敬重仰慕的师长。②侧径:狭窄的路。篮舁:竹轿。③骨

毛清:谓超凡脱俗,具有神仙之姿。

在陈师道看来,曾巩是如何处理“仕”与“隐”的关系的 请简要分析。(6分)

答案 ①在曾巩那里,“仕”与“隐”并非截然对立,而是可以兼容于一身的;②曾巩向

往离世高蹈、超凡脱俗,但他又不能忘情于天下苍生,愿意承担社会责任,有深厚的济世

情怀。(每点3分)

解题示范

第一步,通读诗歌,把握诗歌大意

标题中“出山”的意思是由“隐”到“仕”,诗歌前两联描绘先生“出山”的情景,首

联写先生超凡脱俗的气质风采,颔联写出山路上所见。后两联评论先生出山:颈联“不

及”“羡他”等词语直接表达了曾巩对隐居生活的向往;尾联指出,他无法做到完全不

问世事,为了替天下苍生鸣不平,他最终还是放弃了隐居生活。

第二步,根据题干要求筛选信息,用自己的语言进行概括

“仕”与“隐”的关系主要体现在颈联和尾联中,根据这两联的内容可知,在曾巩

看来,“仕”与“隐”并非截然对立、非此即彼的关系,两者可以统一。他虽然向往隐

居生活,但在天下苍生需要时,也会毅然放弃“独善其身”,把个人之乐暂且放下,而选

择“兼济天下”,承担社会责任。在这一点上,他与“先天下之忧而忧,后天下之乐而

乐” 的范仲淹一致。

典例3 [2022天津,T14(3)]阅读下面这首诗,按要求作答。

书 喜[注]

[南宋]陆游

雨足郊原正得晴,地绵万里尽春耕。

阴阴阡陌桑麻暗,轧轧房栊机杼鸣。

亭鼓不闻知盗息,社钱易敛庆秋成。

天公不负书生眼,留向人间看太平。

[注] 作此诗时陆游乡居山阴,时年74岁。

诗题为“书喜”,请结合全诗指出诗人因何而喜。(3分)

答案 风调雨顺,春耕得时;桑麻茂盛,织机繁忙;社会安定,丰收可待;暮年岁月,欣逢太

平。(每点1分,答出三点即可)

解题示范

第一步,通读诗歌,把握诗歌大意

结合注释可知,此诗为诗人晚年乡居山阴时所作。标题“书喜”的意思是“抒写

喜悦之情”,点明了诗歌的主旨。阅读诗句可知,首联写的是雨水充足,方便春耕;颔联

写的是桑麻茂盛,遮住了小路,织布的声音响个不停,富有生活气息;颈联写的是盗贼远

离,社会安定,丰收在望,易于收取社钱开展秋祭活动;尾联是说老天爷没有辜负“我”,

让“我”在晚年还能看到人间的太平景象。总体上看,诗歌主要写的是欣欣向荣、安

定太平的农村生活景象。

第二步,根据题干要求筛选信息,用自己的语言进行概括

题干要求概括“诗人因何而喜”,由上一步的分析可知全诗均围绕“喜”来写。前三

联融情于景,通过对适宜的天气、繁忙的劳作景象、良好的社会治安和丰收可待的描

写表达喜悦之情;最后一联直抒胸臆,表达了诗人在暮年岁月有幸看到天下太平的喜悦

之情。答题时应依据每一联的内容,从不同角度进行概括。

典例4 (2020江苏,T9)阅读下面这首宋诗,完成问题。

送沈康知常州

王安石

作客兰陵迹已陈①,为传谣俗记州民。

沟塍半废田畴薄,厨传②相仍市井贫。

常恐劳人轻白屋,忽逢佳士得朱轮。

殷勤话此还惆怅,最忆荆溪两岸春。

[注] ①兰陵:古地名,诗中代指常州。嘉祐二年王安石知常州,嘉祐三年诏沈康知常

州。②厨传:古代供应过客食宿、车马的处所。

如果你是沈康,通过这首送别诗,你会得到关于常州的哪些信息 请简要分析。(6分)

答案 由“田畴薄”“市井贫”等可知农事荒废,民生艰难;由“厨传相仍”可知官场

徒悦过客,不恤百姓;由“荆溪两岸春”可知自然风景优美。(每点2分)

解题示范

第一步,通读诗歌,把握诗歌大意

结合注释可知,这是前任常州知州王安石写给新任常州知州沈康的诗,诗歌主要内

容是向沈康介绍常州的情况,特别是这里的民生现状和自然条件。

第二步,根据题干要求筛选信息,用自己的语言进行概括

筛选出与“常州”有关的信息进行概括。“沟塍半废田畴薄,厨传相仍市井贫”

是说,沟渠和田埂已经半废,土地贫瘠,那些供应过客食宿、车马的处所依然热闹繁华,

当地街市却贫瘠冷清,由此可见农事荒废,民生艰难;由“厨传相仍”可知官吏治理不在

政事而只是注重迎来送往、官场逢迎,不把百姓放在心上;由“最忆荆溪两岸春”可以

看出此地自然风景优美。

方法小结 概括特定信息“两注意”

1.在整体理解诗意的基础上筛选信息。题干虽然只要求筛选概括出某一个方面的内

容,但也要逐句理解诗意并划分层次,确保信息筛选全面,没有遗漏。

2.概括不等于翻译。答题时要有提炼、转化的意识,不能停留于对诗句内容的翻译,要

将诗句形象化的描述转化为对本质的抽象提炼,要将含蓄的、间接的表达转化为直白

的表达。

突破三 概括道理或哲理

典例5 (2020全国Ⅱ,T15)阅读下面这首宋诗,完成问题。

读 史

王安石

自古功名亦苦辛,行藏终欲付何人。

当时黮闇犹承误①,末俗纷纭更乱真。

糟粕所传非粹美②,丹青难写是精神。

区区岂尽高贤意,独守千秋纸上尘。

[注] ①黮闇:蒙昧,糊涂。②糟粕:这里用来指代典籍,也作“糟魄”,《庄子·天道》:

“然则君之所读者,古人之糟魄已夫。”

这首诗阐述了一个什么样的道理 对我们有何启示 (6分)

答案 第一问:史书是由人编写的,难以做到绝对客观,所以历史记载与历史真实之间存

在差异。(3分)

第二问:在读书时必须保持批判精神,善于分辨,切忌盲从。(3分)

解析 解答本题,需整体把握诗歌内容,并分析诗歌主旨。首联将贤人生前为功名付出

的“苦辛”与死后任写史人摆布进行对比,揭示了无数贤人的悲哀。颔联从史实失真

的角度叙写贤人的悲哀。颈联侧重感叹史书的不客观,认为它难现贤人的精神。尾联

以沉痛的笔触状写了贤人功业蒙尘纳垢却又无力辩说的凄凉结局。综观全诗,诗人就

读史有感而发,表达了史书难以做到客观真实的观点,表现了诗人的怀疑和批判精神。

据此可知,诗人身上的怀疑和批判精神是值得后人学习的。

方法小结 概括道理或哲理“两注意”

道理或哲理诗往往采用叙议结合、寓理于事、寓理于景的手法,叙事、写景是手

段,表现道理或哲理才是目的。因此,在解读此类诗时,要注意以下两点:

(1)注意形与神。此类诗中形与神的关系,就是艺术形象与理的关系。理总是因形而生,

借形以寓。因此,我们应由形悟神,从诗歌所描写的具体形象中提取出普遍的道理。

(2)注意情与理。此类诗中的情与理的关系,就是诗人的情感与理性观念的对立统一关

系。不少古诗往往通过抒情而言志,情中有理,理中含情。

理解概括诗歌的思想内容

关键

能力一

快速把握诗歌内容的方法

1.看标题

标题,通常是诗歌内容和形式等信息的重要载体,是解读诗歌的第一把钥匙。其常

蕴含的信息如下图所示。

2.读注释

注释介绍写作背景,往往是在暗示本诗的思想内容或情感基调;介绍相关诗句,往往

是在暗示本诗的用典或寓意;介绍作者,往往是在暗示本诗的写作风格或思想倾向。

3.抓关键词句

4.联作者

要真正读懂一首诗歌,必须“知人论世”。“知人论世”就是了解作者的思想性格、

生活经历、风格流派及其创作诗歌的时代背景、目的等。

突破一 理解诗句含意

典例1 (2018全国Ⅰ,T15)阅读下面这首唐诗,完成问题。

野 歌

李 贺

鸦翎羽箭山桑弓,仰天射落衔芦鸿。

麻衣黑肥冲北风,带酒日晚歌田中。

男儿屈穷心不穷,枯荣不等嗔天公。

寒风又变为春柳,条条看即烟濛濛。

诗的最后两句有何含意 请简要分析。(6分)

答案 ①意为凛冽的寒风终将过去,和煦的春风拂绿枯柳,缀满嫩绿的柳条好像轻烟笼

罩一般摇曳多姿;(3分)②表达了诗人虽感叹不遇于时,但不甘沉沦的乐观、自勉之情。

(3分)

解析 本诗前四句紧扣诗题叙事。诗的开头两句“鸦翎羽箭山桑弓,仰天射落衔芦

鸿”表面上是写仰天射鸿的高超射技,实际上是借此喻指诗人凭借出众才华来到京都

准备在应举考试中折桂。其中“箭”“弓”喻指诗人的文学才华,诗人仰望的“天”

是京都,诗人要射落“鸿”是要中举。三、四句“麻衣黑肥冲北风,带酒日晚歌田中”

中的“麻衣”指“寒士穿的粗布麻衣”,暗示了自己遭谗落第、仕途受阻的遭遇。这

两句以肥衣冲风、带酒晚歌的洒脱方式表达对诽谤自己的小人和听信谗言、草率取

士的礼部考官的极大愤慨。

后四句抒怀,表达了诗人“屈穷心不穷”的高远志向,寄寓了诗人对未来的热情向往。

诗歌最后两句“寒风又变为春柳,条条看即烟濛濛”以景结情,寓情于景。诗人相信严

冬过后终将是生机盎然的春天,表达出乐观、自勉之情。

方法小结 理解诗句含意答题“两关键”

翻译诗歌,理解表层意义 对于诗句,首先要准确理解字面意义,要注意古代诗歌语言的变形(省略、倒装、活用等),通过填充省略、调整语序、理解词语的活用等准确把握诗句的字面意义。答题时,如果是写景的诗句,则要根据诗句意思描绘画面;如果是叙事的诗句,则要概述事件。

联系全诗,理解深层内涵 将对诗句的理解放入整首诗歌中,联系全诗的内容主旨,分析诗句中的意象及其所使用的用典、双关等表达技巧,挖掘诗句所蕴含的作者的思想情感或观点态度。

突破二 概括特定信息

典例2 (2021全国甲,T15)阅读下面这首宋诗,完成问题。

和南丰先生出山之作①

陈师道

侧径篮舁两眼明②,出山犹带骨毛清③。

白云笑我还多事,流水随人合有情。

不及鸟飞浑自在,羡他僧住便平生。

未能与世全无意,起为苍生试一鸣。

[注] ①南丰先生:曾巩,陈师道敬重仰慕的师长。②侧径:狭窄的路。篮舁:竹轿。③骨

毛清:谓超凡脱俗,具有神仙之姿。

在陈师道看来,曾巩是如何处理“仕”与“隐”的关系的 请简要分析。(6分)

答案 ①在曾巩那里,“仕”与“隐”并非截然对立,而是可以兼容于一身的;②曾巩向

往离世高蹈、超凡脱俗,但他又不能忘情于天下苍生,愿意承担社会责任,有深厚的济世

情怀。(每点3分)

解题示范

第一步,通读诗歌,把握诗歌大意

标题中“出山”的意思是由“隐”到“仕”,诗歌前两联描绘先生“出山”的情景,首

联写先生超凡脱俗的气质风采,颔联写出山路上所见。后两联评论先生出山:颈联“不

及”“羡他”等词语直接表达了曾巩对隐居生活的向往;尾联指出,他无法做到完全不

问世事,为了替天下苍生鸣不平,他最终还是放弃了隐居生活。

第二步,根据题干要求筛选信息,用自己的语言进行概括

“仕”与“隐”的关系主要体现在颈联和尾联中,根据这两联的内容可知,在曾巩

看来,“仕”与“隐”并非截然对立、非此即彼的关系,两者可以统一。他虽然向往隐

居生活,但在天下苍生需要时,也会毅然放弃“独善其身”,把个人之乐暂且放下,而选

择“兼济天下”,承担社会责任。在这一点上,他与“先天下之忧而忧,后天下之乐而

乐” 的范仲淹一致。

典例3 [2022天津,T14(3)]阅读下面这首诗,按要求作答。

书 喜[注]

[南宋]陆游

雨足郊原正得晴,地绵万里尽春耕。

阴阴阡陌桑麻暗,轧轧房栊机杼鸣。

亭鼓不闻知盗息,社钱易敛庆秋成。

天公不负书生眼,留向人间看太平。

[注] 作此诗时陆游乡居山阴,时年74岁。

诗题为“书喜”,请结合全诗指出诗人因何而喜。(3分)

答案 风调雨顺,春耕得时;桑麻茂盛,织机繁忙;社会安定,丰收可待;暮年岁月,欣逢太

平。(每点1分,答出三点即可)

解题示范

第一步,通读诗歌,把握诗歌大意

结合注释可知,此诗为诗人晚年乡居山阴时所作。标题“书喜”的意思是“抒写

喜悦之情”,点明了诗歌的主旨。阅读诗句可知,首联写的是雨水充足,方便春耕;颔联

写的是桑麻茂盛,遮住了小路,织布的声音响个不停,富有生活气息;颈联写的是盗贼远

离,社会安定,丰收在望,易于收取社钱开展秋祭活动;尾联是说老天爷没有辜负“我”,

让“我”在晚年还能看到人间的太平景象。总体上看,诗歌主要写的是欣欣向荣、安

定太平的农村生活景象。

第二步,根据题干要求筛选信息,用自己的语言进行概括

题干要求概括“诗人因何而喜”,由上一步的分析可知全诗均围绕“喜”来写。前三

联融情于景,通过对适宜的天气、繁忙的劳作景象、良好的社会治安和丰收可待的描

写表达喜悦之情;最后一联直抒胸臆,表达了诗人在暮年岁月有幸看到天下太平的喜悦

之情。答题时应依据每一联的内容,从不同角度进行概括。

典例4 (2020江苏,T9)阅读下面这首宋诗,完成问题。

送沈康知常州

王安石

作客兰陵迹已陈①,为传谣俗记州民。

沟塍半废田畴薄,厨传②相仍市井贫。

常恐劳人轻白屋,忽逢佳士得朱轮。

殷勤话此还惆怅,最忆荆溪两岸春。

[注] ①兰陵:古地名,诗中代指常州。嘉祐二年王安石知常州,嘉祐三年诏沈康知常

州。②厨传:古代供应过客食宿、车马的处所。

如果你是沈康,通过这首送别诗,你会得到关于常州的哪些信息 请简要分析。(6分)

答案 由“田畴薄”“市井贫”等可知农事荒废,民生艰难;由“厨传相仍”可知官场

徒悦过客,不恤百姓;由“荆溪两岸春”可知自然风景优美。(每点2分)

解题示范

第一步,通读诗歌,把握诗歌大意

结合注释可知,这是前任常州知州王安石写给新任常州知州沈康的诗,诗歌主要内

容是向沈康介绍常州的情况,特别是这里的民生现状和自然条件。

第二步,根据题干要求筛选信息,用自己的语言进行概括

筛选出与“常州”有关的信息进行概括。“沟塍半废田畴薄,厨传相仍市井贫”

是说,沟渠和田埂已经半废,土地贫瘠,那些供应过客食宿、车马的处所依然热闹繁华,

当地街市却贫瘠冷清,由此可见农事荒废,民生艰难;由“厨传相仍”可知官吏治理不在

政事而只是注重迎来送往、官场逢迎,不把百姓放在心上;由“最忆荆溪两岸春”可以

看出此地自然风景优美。

方法小结 概括特定信息“两注意”

1.在整体理解诗意的基础上筛选信息。题干虽然只要求筛选概括出某一个方面的内

容,但也要逐句理解诗意并划分层次,确保信息筛选全面,没有遗漏。

2.概括不等于翻译。答题时要有提炼、转化的意识,不能停留于对诗句内容的翻译,要

将诗句形象化的描述转化为对本质的抽象提炼,要将含蓄的、间接的表达转化为直白

的表达。

突破三 概括道理或哲理

典例5 (2020全国Ⅱ,T15)阅读下面这首宋诗,完成问题。

读 史

王安石

自古功名亦苦辛,行藏终欲付何人。

当时黮闇犹承误①,末俗纷纭更乱真。

糟粕所传非粹美②,丹青难写是精神。

区区岂尽高贤意,独守千秋纸上尘。

[注] ①黮闇:蒙昧,糊涂。②糟粕:这里用来指代典籍,也作“糟魄”,《庄子·天道》:

“然则君之所读者,古人之糟魄已夫。”

这首诗阐述了一个什么样的道理 对我们有何启示 (6分)

答案 第一问:史书是由人编写的,难以做到绝对客观,所以历史记载与历史真实之间存

在差异。(3分)

第二问:在读书时必须保持批判精神,善于分辨,切忌盲从。(3分)

解析 解答本题,需整体把握诗歌内容,并分析诗歌主旨。首联将贤人生前为功名付出

的“苦辛”与死后任写史人摆布进行对比,揭示了无数贤人的悲哀。颔联从史实失真

的角度叙写贤人的悲哀。颈联侧重感叹史书的不客观,认为它难现贤人的精神。尾联

以沉痛的笔触状写了贤人功业蒙尘纳垢却又无力辩说的凄凉结局。综观全诗,诗人就

读史有感而发,表达了史书难以做到客观真实的观点,表现了诗人的怀疑和批判精神。

据此可知,诗人身上的怀疑和批判精神是值得后人学习的。

方法小结 概括道理或哲理“两注意”

道理或哲理诗往往采用叙议结合、寓理于事、寓理于景的手法,叙事、写景是手

段,表现道理或哲理才是目的。因此,在解读此类诗时,要注意以下两点:

(1)注意形与神。此类诗中形与神的关系,就是艺术形象与理的关系。理总是因形而生,

借形以寓。因此,我们应由形悟神,从诗歌所描写的具体形象中提取出普遍的道理。

(2)注意情与理。此类诗中的情与理的关系,就是诗人的情感与理性观念的对立统一关

系。不少古诗往往通过抒情而言志,情中有理,理中含情。

同课章节目录