专题四古代诗歌阅读 2.关键能力二 分析诗歌情感,评价观点态度(课件)---2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题四古代诗歌阅读 2.关键能力二 分析诗歌情感,评价观点态度(课件)---2026版语文高三一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 109.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-14 11:07:38 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

分析诗歌情感,评价观点态度

关键

能力二

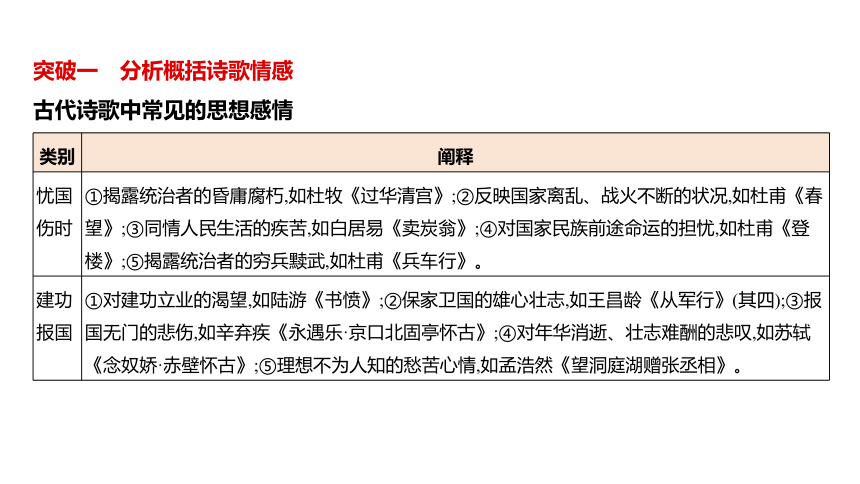

突破一 分析概括诗歌情感

古代诗歌中常见的思想感情

类别 阐释

忧国 伤时 ①揭露统治者的昏庸腐朽,如杜牧《过华清宫》;②反映国家离乱、战火不断的状况,如杜甫《春望》;③同情人民生活的疾苦,如白居易《卖炭翁》;④对国家民族前途命运的担忧,如杜甫《登楼》;⑤揭露统治者的穷兵黩武,如杜甫《兵车行》。

建功 报国 ①对建功立业的渴望,如陆游《书愤》;②保家卫国的雄心壮志,如王昌龄《从军行》(其四);③报国无门的悲伤,如辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》;④对年华消逝、壮志难酬的悲叹,如苏轼

《念奴娇·赤壁怀古》;⑤理想不为人知的愁苦心情,如孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》。

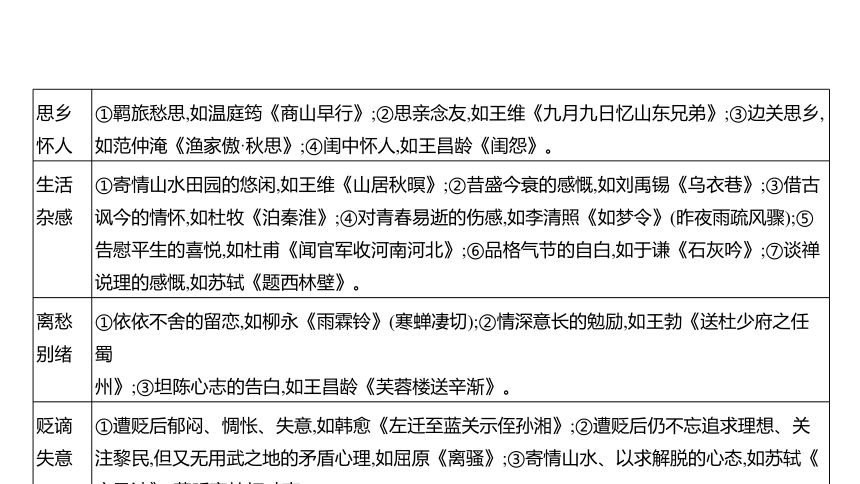

思乡 怀人 ①羁旅愁思,如温庭筠《商山早行》;②思亲念友,如王维《九月九日忆山东兄弟》;③边关思乡,如范仲淹《渔家傲·秋思》;④闺中怀人,如王昌龄《闺怨》。

生活 杂感 ①寄情山水田园的悠闲,如王维《山居秋暝》;②昔盛今衰的感慨,如刘禹锡《乌衣巷》;③借古讽今的情怀,如杜牧《泊秦淮》;④对青春易逝的伤感,如李清照《如梦令》(昨夜雨疏风骤);⑤告慰平生的喜悦,如杜甫《闻官军收河南河北》;⑥品格气节的自白,如于谦《石灰吟》;⑦谈禅说理的感慨,如苏轼《题西林壁》。

离愁 别绪 ①依依不舍的留恋,如柳永《雨霖铃》(寒蝉凄切);②情深意长的勉励,如王勃《送杜少府之任蜀

州》;③坦陈心志的告白,如王昌龄《芙蓉楼送辛渐》。

贬谪 失意 ①遭贬后郁闷、惆怅、失意,如韩愈《左迁至蓝关示侄孙湘》;②遭贬后仍不忘追求理想、关注黎民,但又无用武之地的矛盾心理,如屈原《离骚》;③寄情山水、以求解脱的心态,如苏轼《定风波》(莫听穿林打叶声)。

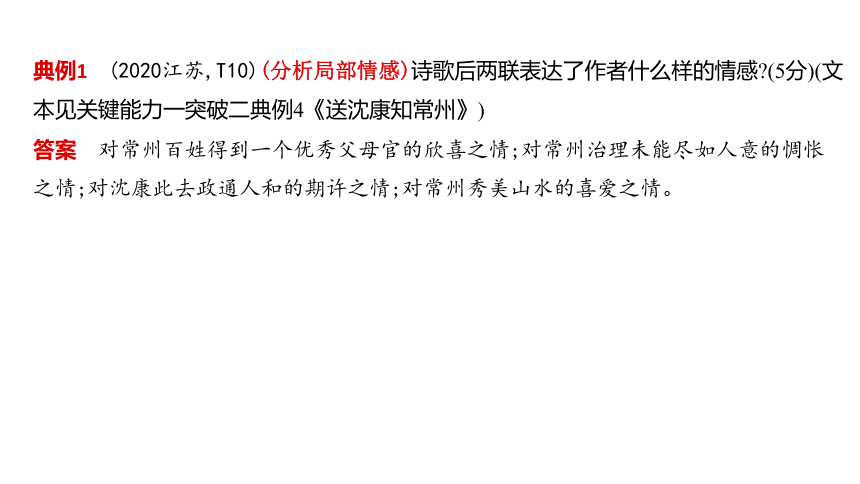

典例1 (2020江苏,T10)(分析局部情感)诗歌后两联表达了作者什么样的情感 (5分)(文

本见关键能力一突破二典例4《送沈康知常州》)

答案 对常州百姓得到一个优秀父母官的欣喜之情;对常州治理未能尽如人意的惆怅

之情;对沈康此去政通人和的期许之情;对常州秀美山水的喜爱之情。

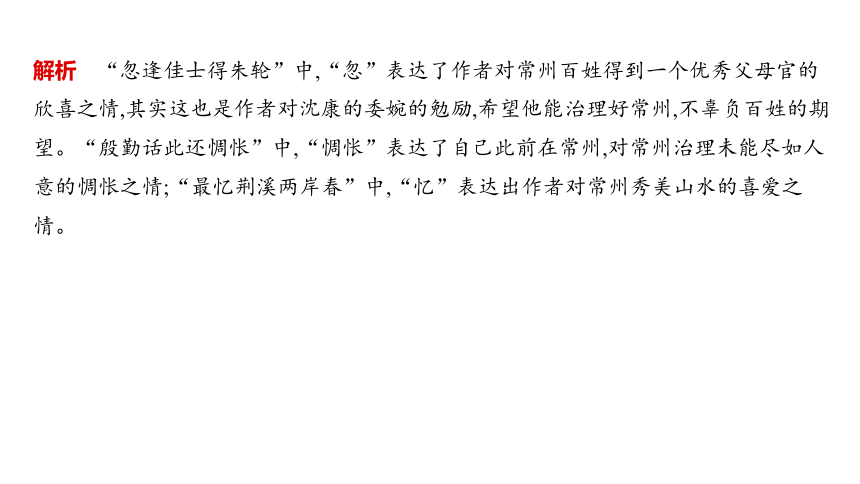

解析 “忽逢佳士得朱轮”中,“忽”表达了作者对常州百姓得到一个优秀父母官的

欣喜之情,其实这也是作者对沈康的委婉的勉励,希望他能治理好常州,不辜负百姓的期

望。“殷勤话此还惆怅”中,“惆怅”表达了自己此前在常州,对常州治理未能尽如人

意的惆怅之情;“最忆荆溪两岸春”中,“忆”表达出作者对常州秀美山水的喜爱之

情。

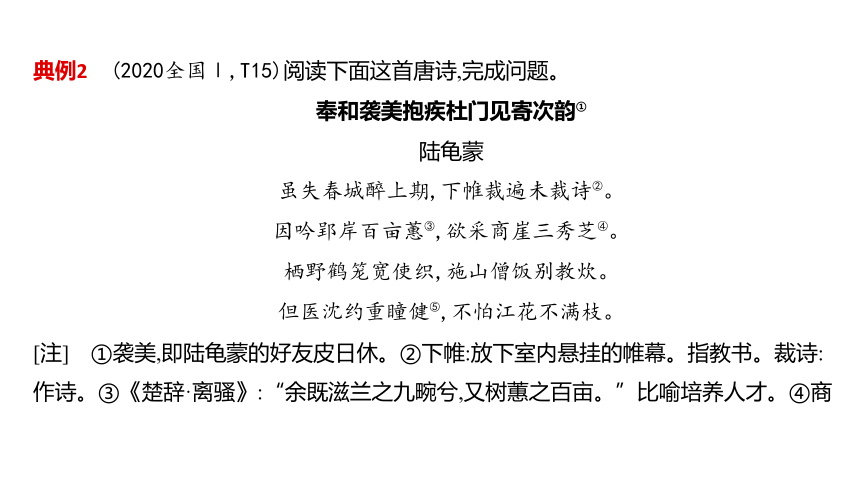

典例2 (2020全国Ⅰ,T15)阅读下面这首唐诗,完成问题。

奉和袭美抱疾杜门见寄次韵①

陆龟蒙

虽失春城醉上期,下帷裁遍未裁诗②。

因吟郢岸百亩蕙③,欲采商崖三秀芝④。

栖野鹤笼宽使织,施山僧饭别教炊。

但医沈约重瞳健⑤,不怕江花不满枝。

[注] ①袭美,即陆龟蒙的好友皮日休。②下帷:放下室内悬挂的帷幕。指教书。裁诗:

作诗。③《楚辞·离骚》:“余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩。”比喻培养人才。④商

崖:这里泛指山崖。⑤沈约,南朝诗人,史载其眼中有两个瞳孔。这里以沈约代指皮日

休。

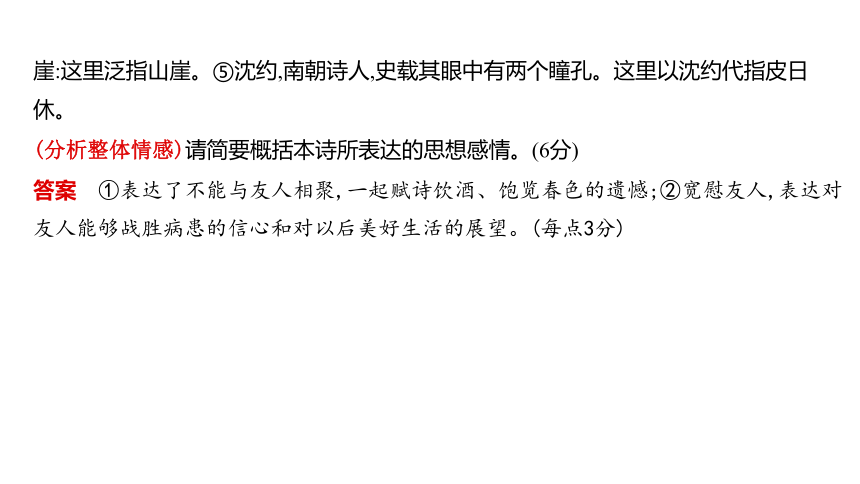

(分析整体情感)请简要概括本诗所表达的思想感情。(6分)

答案 ①表达了不能与友人相聚,一起赋诗饮酒、饱览春色的遗憾;②宽慰友人,表达对

友人能够战胜病患的信心和对以后美好生活的展望。(每点3分)

解析 标题表明友人抱病不能外出,曾写了一首诗寄给作者,本诗是作者依韵奉和之

作。

(1)析景语。诗中的“春城”“百亩蕙”“三秀芝”“江花”这些意象,情感基调鲜

明。可见这首诗的情感基调是乐观的,对友人充满期待之情。

(2)找情语。首联的“失”字表达了作者因不能与友人相聚,一起赋诗饮酒、欣赏春色

而深感遗憾;结合注释⑤可知,尾联中的“但”和“不怕”两词表达了对友人的宽慰和

对友人能够战胜病患的坚定信心。“江花满枝”用虚写手法,在美好的景物中寄寓了

真切的期待和祝愿之情。

方法小结 把握诗歌情感“三路径”

1.找“情语”

显性 情语 指直接表现情感的词语,多为动词和形容词。如“愁”“怨”“恨”“愤”“忧”“凄”“悲”“喜”“乐”“悔”“思”“怜”“闲”“怅”“怆”“孤”“独”“寂寞”等词语。

隐性 情语 指传达情感、意图时较为含蓄、间接的词语。

①表情态、语气的虚词。如“但”“却”“惟”“仍”“又”“只”“徒”“空”“尚”“犹”“岂”等词语。

②提示时间、地点的词语。

时间词:春(含生机或暮春时伤春)、秋(常见悲秋)、节日名(向往团圆)、夜(夜不能寐,心事重重,

有所思)。

地点词:塞外(建功立业或表明战争残酷、环境艰苦)、他乡(颠沛流离之苦)、远离京城之地名(仕途坎坷)。

2.析“景语”

分析景 物特点 分析景物在声、色、形、味、时令方面的特点,进而把握情感。如明丽绚烂的景色一般表现愉悦的心情,而色彩暗淡的景物往往表达伤感之意。当然也有特例,以哀景写乐情或以乐景写哀情。又如,早春之景充满生机,富有生命力,多抒发愉悦、积极向上的情感;暮春之景衰败纷乱,多抒发感伤、惋惜之情。

把握景与 情之间的 关系 景与情的内在关系有两种:一是景与情一致(相似),即通常所说的“哀景哀情,乐景乐情”;二是景与情相反,即通常所说的“乐景哀情,哀景乐情”。

3.挖典故

用典的方式很多。从作者引用的意图讲,可分为“正用”和“反用”;从作者引用

的形式讲,可分为“明用”和“暗用”。具体如下:

正用 即诗词中引用的典故与其本身的含意相同,表达的思想感情一致。如:曹操《短歌行》结尾“周公吐哺”一句以历史上周公求贤若渴的事迹,来表示自己像周公一样热切殷勤地接待贤才。

反用 即对原来典故反其意而用之。如:在王安石的《钟山即事》“茅檐相对坐终日,一鸟不鸣山更幽”两句中,第二句就反用了王籍《入若耶溪》中“鸟鸣山更幽”之意。

明用 即直接引用典故,在使用中对典故进行简单概括或引述。如陆游《金错刀行》中的“楚虽三户能亡秦”直接引用了战国时楚民谣中“楚虽三户,亡秦必楚”的话。

暗用 即间接引用或化用,将典故融入古诗词中,行文流畅贯通,如若己出。即使不知其中用典,也可领会

诗意。如贺知章的《咏柳》“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦”中“碧玉”一词其实出自乐府诗《碧玉歌》中“碧玉破瓜时”一句,指少女,《咏柳》中把柳比作少女。

突破二 分析、评价观点态度

典例3 (2019江苏,T10)阅读下面这首唐诗,完成问题。

学诸进士作精卫衔石填海

韩 愈

鸟有偿冤者,终年抱寸诚。

口衔山石细,心望海波平。

渺渺功难见,区区命已轻。

人皆讥造次,我独赏专精。

岂计休无日,惟应尽此生。

何惭刺客传,不著报雠名。

(分析、概括作者的观点态度)诗歌后六句表达了作者什么样的人生态度 (5分)

答案 独抒己见,不随大流;但求尽力,不计结果;贵在实干,无意显名。

解析 诗歌后六句中“人皆讥造次,我独赏专精”是全诗主旨。“专精”二字是作者

赋予精卫鸟的人格化的精神品质。“我独”二字,表达了作者傲然不屈于俗见的鲜明

态度。“赏专精”是作者立论的依据,后四句围绕“赏专精”这一论点,充分展开议

论。最后两句作者将“精卫”与刺客相比,再次表达了对坚持不懈、锲而不舍的精神

品质的褒扬。

典例4 (2018全国Ⅲ,T15)阅读下面这首唐诗,完成问题。

精卫词

王 建

精卫谁教尔填海,海边石子青磊磊。

但得海水作枯池,海中鱼龙何所为。

口穿岂为空衔石,山中草木无全枝。

朝在树头暮海里,飞多羽折时堕水。

高山未尽海未平,愿我身死子还生。

(评价他人的观点态度)一般认为,诗最后两句的内容是以精卫的口吻表达的,你是否同

意这种解读 请结合诗句说明你的理由。(6分)

答案 观点一:同意。①这两句诗是精卫坚韧不拔、前赴后继奋斗精神的自我抒发;②

意为即使自己在有生之年不能完成移山填海的事业,也希望子孙后代能够继承遗志,填

海不止。

观点二:不同意。①这两句诗是作者对精卫的同情与崇敬之情的表达;②意为移山填海

的事业尚未完成,我愿牺牲生命来帮助精卫,以自己的生命来换精卫的生命。

解析 答“同意”或“不同意”均可,关键是对“愿我身死子还生”中“子”的理

解。一是将其理解为精卫,呼应前面的“飞多羽折时堕水”,是以作者的口吻表达甘愿

牺牲自己以拯救精卫的精神,侧面表达对精卫的同情和崇敬之情;一是将其理解为精卫

的子孙,是以精卫的口吻表达世世代代奋斗不息的坚韧不拔、前赴后继的精神。

方法小结 分析、评价观点态度“三要点”

(1)观点要明确,体悟要深入。提炼观点要由表及里,通过形象、语言、表达技巧等外在

形式,结合标题、注释等暗示信息,深入体悟作者的观点态度。

(2)分析要细致,延伸要具体。①要紧扣诗歌的内容,作者的观点态度必须引用诗歌中的

相关词句来具体分析。②要注意点面结合,既要从整体把握,也要有细致解读。③注意

把分析观点态度和分析表达技巧结合起来,从内容和形式两个方面回答。

(3)归纳要全面。概括分析时要注意完整性、全面性,诗歌中作者的观点态度所包含的

几个方面都要概括到。

分析诗歌情感,评价观点态度

关键

能力二

突破一 分析概括诗歌情感

古代诗歌中常见的思想感情

类别 阐释

忧国 伤时 ①揭露统治者的昏庸腐朽,如杜牧《过华清宫》;②反映国家离乱、战火不断的状况,如杜甫《春望》;③同情人民生活的疾苦,如白居易《卖炭翁》;④对国家民族前途命运的担忧,如杜甫《登楼》;⑤揭露统治者的穷兵黩武,如杜甫《兵车行》。

建功 报国 ①对建功立业的渴望,如陆游《书愤》;②保家卫国的雄心壮志,如王昌龄《从军行》(其四);③报国无门的悲伤,如辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》;④对年华消逝、壮志难酬的悲叹,如苏轼

《念奴娇·赤壁怀古》;⑤理想不为人知的愁苦心情,如孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》。

思乡 怀人 ①羁旅愁思,如温庭筠《商山早行》;②思亲念友,如王维《九月九日忆山东兄弟》;③边关思乡,如范仲淹《渔家傲·秋思》;④闺中怀人,如王昌龄《闺怨》。

生活 杂感 ①寄情山水田园的悠闲,如王维《山居秋暝》;②昔盛今衰的感慨,如刘禹锡《乌衣巷》;③借古讽今的情怀,如杜牧《泊秦淮》;④对青春易逝的伤感,如李清照《如梦令》(昨夜雨疏风骤);⑤告慰平生的喜悦,如杜甫《闻官军收河南河北》;⑥品格气节的自白,如于谦《石灰吟》;⑦谈禅说理的感慨,如苏轼《题西林壁》。

离愁 别绪 ①依依不舍的留恋,如柳永《雨霖铃》(寒蝉凄切);②情深意长的勉励,如王勃《送杜少府之任蜀

州》;③坦陈心志的告白,如王昌龄《芙蓉楼送辛渐》。

贬谪 失意 ①遭贬后郁闷、惆怅、失意,如韩愈《左迁至蓝关示侄孙湘》;②遭贬后仍不忘追求理想、关注黎民,但又无用武之地的矛盾心理,如屈原《离骚》;③寄情山水、以求解脱的心态,如苏轼《定风波》(莫听穿林打叶声)。

典例1 (2020江苏,T10)(分析局部情感)诗歌后两联表达了作者什么样的情感 (5分)(文

本见关键能力一突破二典例4《送沈康知常州》)

答案 对常州百姓得到一个优秀父母官的欣喜之情;对常州治理未能尽如人意的惆怅

之情;对沈康此去政通人和的期许之情;对常州秀美山水的喜爱之情。

解析 “忽逢佳士得朱轮”中,“忽”表达了作者对常州百姓得到一个优秀父母官的

欣喜之情,其实这也是作者对沈康的委婉的勉励,希望他能治理好常州,不辜负百姓的期

望。“殷勤话此还惆怅”中,“惆怅”表达了自己此前在常州,对常州治理未能尽如人

意的惆怅之情;“最忆荆溪两岸春”中,“忆”表达出作者对常州秀美山水的喜爱之

情。

典例2 (2020全国Ⅰ,T15)阅读下面这首唐诗,完成问题。

奉和袭美抱疾杜门见寄次韵①

陆龟蒙

虽失春城醉上期,下帷裁遍未裁诗②。

因吟郢岸百亩蕙③,欲采商崖三秀芝④。

栖野鹤笼宽使织,施山僧饭别教炊。

但医沈约重瞳健⑤,不怕江花不满枝。

[注] ①袭美,即陆龟蒙的好友皮日休。②下帷:放下室内悬挂的帷幕。指教书。裁诗:

作诗。③《楚辞·离骚》:“余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩。”比喻培养人才。④商

崖:这里泛指山崖。⑤沈约,南朝诗人,史载其眼中有两个瞳孔。这里以沈约代指皮日

休。

(分析整体情感)请简要概括本诗所表达的思想感情。(6分)

答案 ①表达了不能与友人相聚,一起赋诗饮酒、饱览春色的遗憾;②宽慰友人,表达对

友人能够战胜病患的信心和对以后美好生活的展望。(每点3分)

解析 标题表明友人抱病不能外出,曾写了一首诗寄给作者,本诗是作者依韵奉和之

作。

(1)析景语。诗中的“春城”“百亩蕙”“三秀芝”“江花”这些意象,情感基调鲜

明。可见这首诗的情感基调是乐观的,对友人充满期待之情。

(2)找情语。首联的“失”字表达了作者因不能与友人相聚,一起赋诗饮酒、欣赏春色

而深感遗憾;结合注释⑤可知,尾联中的“但”和“不怕”两词表达了对友人的宽慰和

对友人能够战胜病患的坚定信心。“江花满枝”用虚写手法,在美好的景物中寄寓了

真切的期待和祝愿之情。

方法小结 把握诗歌情感“三路径”

1.找“情语”

显性 情语 指直接表现情感的词语,多为动词和形容词。如“愁”“怨”“恨”“愤”“忧”“凄”“悲”“喜”“乐”“悔”“思”“怜”“闲”“怅”“怆”“孤”“独”“寂寞”等词语。

隐性 情语 指传达情感、意图时较为含蓄、间接的词语。

①表情态、语气的虚词。如“但”“却”“惟”“仍”“又”“只”“徒”“空”“尚”“犹”“岂”等词语。

②提示时间、地点的词语。

时间词:春(含生机或暮春时伤春)、秋(常见悲秋)、节日名(向往团圆)、夜(夜不能寐,心事重重,

有所思)。

地点词:塞外(建功立业或表明战争残酷、环境艰苦)、他乡(颠沛流离之苦)、远离京城之地名(仕途坎坷)。

2.析“景语”

分析景 物特点 分析景物在声、色、形、味、时令方面的特点,进而把握情感。如明丽绚烂的景色一般表现愉悦的心情,而色彩暗淡的景物往往表达伤感之意。当然也有特例,以哀景写乐情或以乐景写哀情。又如,早春之景充满生机,富有生命力,多抒发愉悦、积极向上的情感;暮春之景衰败纷乱,多抒发感伤、惋惜之情。

把握景与 情之间的 关系 景与情的内在关系有两种:一是景与情一致(相似),即通常所说的“哀景哀情,乐景乐情”;二是景与情相反,即通常所说的“乐景哀情,哀景乐情”。

3.挖典故

用典的方式很多。从作者引用的意图讲,可分为“正用”和“反用”;从作者引用

的形式讲,可分为“明用”和“暗用”。具体如下:

正用 即诗词中引用的典故与其本身的含意相同,表达的思想感情一致。如:曹操《短歌行》结尾“周公吐哺”一句以历史上周公求贤若渴的事迹,来表示自己像周公一样热切殷勤地接待贤才。

反用 即对原来典故反其意而用之。如:在王安石的《钟山即事》“茅檐相对坐终日,一鸟不鸣山更幽”两句中,第二句就反用了王籍《入若耶溪》中“鸟鸣山更幽”之意。

明用 即直接引用典故,在使用中对典故进行简单概括或引述。如陆游《金错刀行》中的“楚虽三户能亡秦”直接引用了战国时楚民谣中“楚虽三户,亡秦必楚”的话。

暗用 即间接引用或化用,将典故融入古诗词中,行文流畅贯通,如若己出。即使不知其中用典,也可领会

诗意。如贺知章的《咏柳》“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦”中“碧玉”一词其实出自乐府诗《碧玉歌》中“碧玉破瓜时”一句,指少女,《咏柳》中把柳比作少女。

突破二 分析、评价观点态度

典例3 (2019江苏,T10)阅读下面这首唐诗,完成问题。

学诸进士作精卫衔石填海

韩 愈

鸟有偿冤者,终年抱寸诚。

口衔山石细,心望海波平。

渺渺功难见,区区命已轻。

人皆讥造次,我独赏专精。

岂计休无日,惟应尽此生。

何惭刺客传,不著报雠名。

(分析、概括作者的观点态度)诗歌后六句表达了作者什么样的人生态度 (5分)

答案 独抒己见,不随大流;但求尽力,不计结果;贵在实干,无意显名。

解析 诗歌后六句中“人皆讥造次,我独赏专精”是全诗主旨。“专精”二字是作者

赋予精卫鸟的人格化的精神品质。“我独”二字,表达了作者傲然不屈于俗见的鲜明

态度。“赏专精”是作者立论的依据,后四句围绕“赏专精”这一论点,充分展开议

论。最后两句作者将“精卫”与刺客相比,再次表达了对坚持不懈、锲而不舍的精神

品质的褒扬。

典例4 (2018全国Ⅲ,T15)阅读下面这首唐诗,完成问题。

精卫词

王 建

精卫谁教尔填海,海边石子青磊磊。

但得海水作枯池,海中鱼龙何所为。

口穿岂为空衔石,山中草木无全枝。

朝在树头暮海里,飞多羽折时堕水。

高山未尽海未平,愿我身死子还生。

(评价他人的观点态度)一般认为,诗最后两句的内容是以精卫的口吻表达的,你是否同

意这种解读 请结合诗句说明你的理由。(6分)

答案 观点一:同意。①这两句诗是精卫坚韧不拔、前赴后继奋斗精神的自我抒发;②

意为即使自己在有生之年不能完成移山填海的事业,也希望子孙后代能够继承遗志,填

海不止。

观点二:不同意。①这两句诗是作者对精卫的同情与崇敬之情的表达;②意为移山填海

的事业尚未完成,我愿牺牲生命来帮助精卫,以自己的生命来换精卫的生命。

解析 答“同意”或“不同意”均可,关键是对“愿我身死子还生”中“子”的理

解。一是将其理解为精卫,呼应前面的“飞多羽折时堕水”,是以作者的口吻表达甘愿

牺牲自己以拯救精卫的精神,侧面表达对精卫的同情和崇敬之情;一是将其理解为精卫

的子孙,是以精卫的口吻表达世世代代奋斗不息的坚韧不拔、前赴后继的精神。

方法小结 分析、评价观点态度“三要点”

(1)观点要明确,体悟要深入。提炼观点要由表及里,通过形象、语言、表达技巧等外在

形式,结合标题、注释等暗示信息,深入体悟作者的观点态度。

(2)分析要细致,延伸要具体。①要紧扣诗歌的内容,作者的观点态度必须引用诗歌中的

相关词句来具体分析。②要注意点面结合,既要从整体把握,也要有细致解读。③注意

把分析观点态度和分析表达技巧结合起来,从内容和形式两个方面回答。

(3)归纳要全面。概括分析时要注意完整性、全面性,诗歌中作者的观点态度所包含的

几个方面都要概括到。

同课章节目录