专题四古代诗歌阅读 1.关键能力一 理解概括诗歌的思想内容(真题练习)---2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题四古代诗歌阅读 1.关键能力一 理解概括诗歌的思想内容(真题练习)---2026版语文高三一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 23.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-14 11:07:38 | ||

图片预览

文档简介

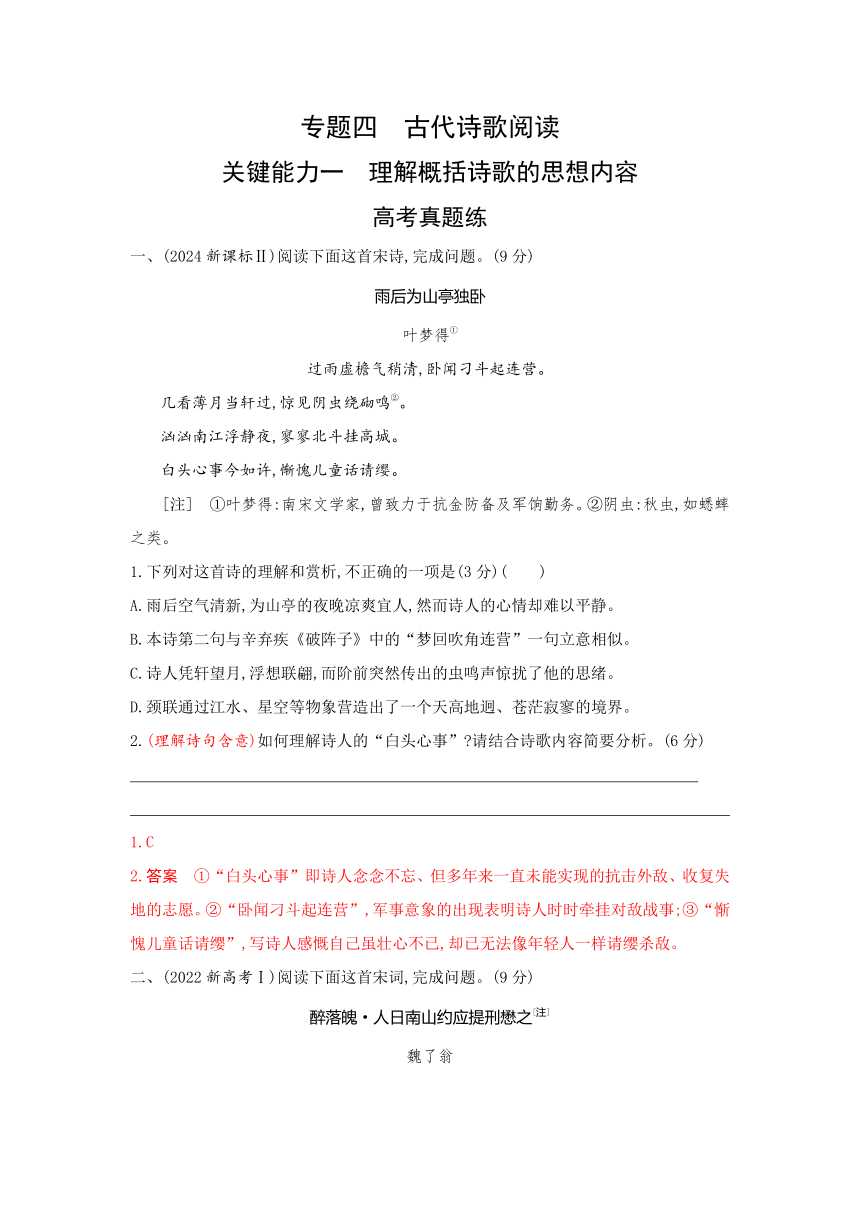

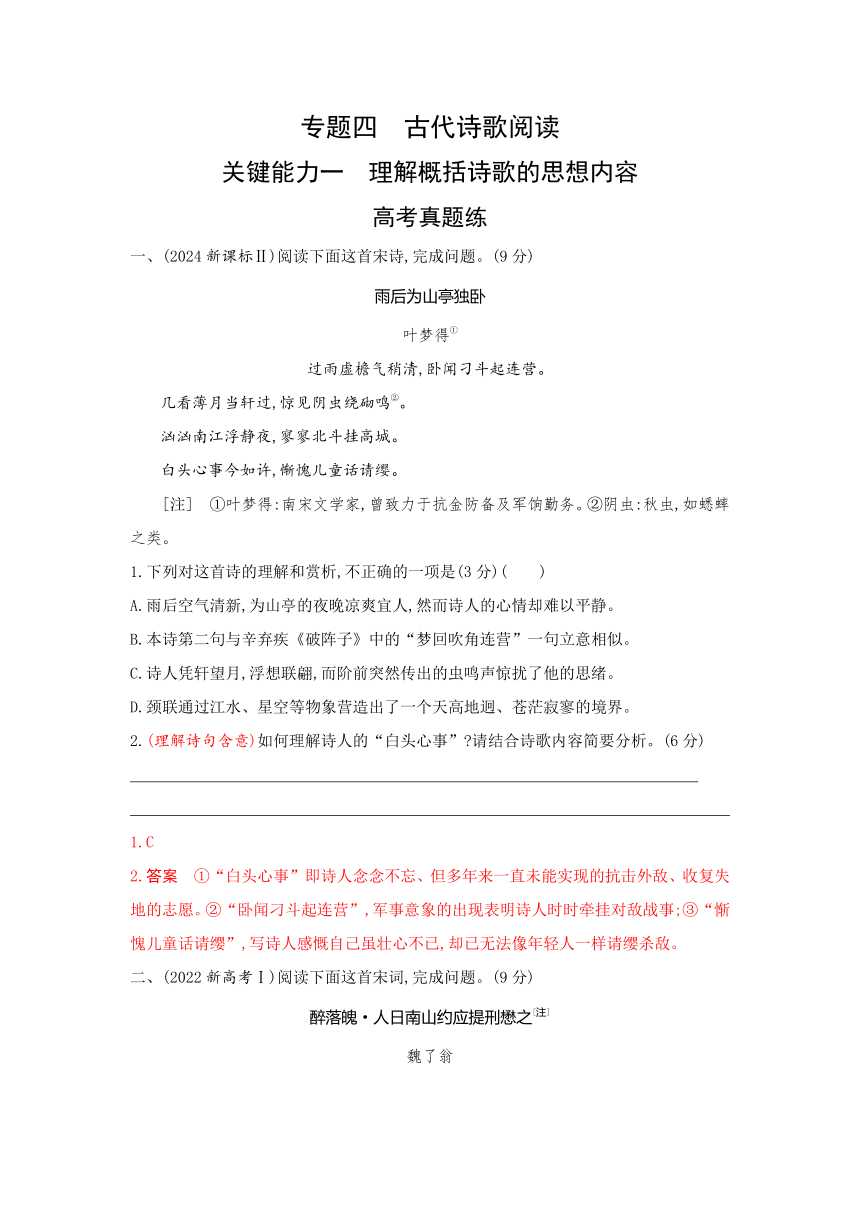

专题四 古代诗歌阅读

关键能力一 理解概括诗歌的思想内容

高考真题练

一、(2024新课标Ⅱ)阅读下面这首宋诗,完成问题。(9分)

雨后为山亭独卧

叶梦得①

过雨虚檐气稍清,卧闻刁斗起连营。

几看薄月当轩过,惊见阴虫绕砌鸣②。

汹汹南江浮静夜,寥寥北斗挂高城。

白头心事今如许,惭愧儿童话请缨。

[注] ①叶梦得:南宋文学家,曾致力于抗金防备及军饷勤务。②阴虫:秋虫,如蟋蟀之类。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.雨后空气清新,为山亭的夜晚凉爽宜人,然而诗人的心情却难以平静。

B.本诗第二句与辛弃疾《破阵子》中的“梦回吹角连营”一句立意相似。

C.诗人凭轩望月,浮想联翩,而阶前突然传出的虫鸣声惊扰了他的思绪。

D.颈联通过江水、星空等物象营造出了一个天高地迥、苍茫寂寥的境界。

2.(理解诗句含意)如何理解诗人的“白头心事” 请结合诗歌内容简要分析。(6分)

1.C

2.答案 ①“白头心事”即诗人念念不忘、但多年来一直未能实现的抗击外敌、收复失地的志愿。②“卧闻刁斗起连营”,军事意象的出现表明诗人时时牵挂对敌战事;③“惭愧儿童话请缨”,写诗人感慨自己虽壮心不已,却已无法像年轻人一样请缨杀敌。

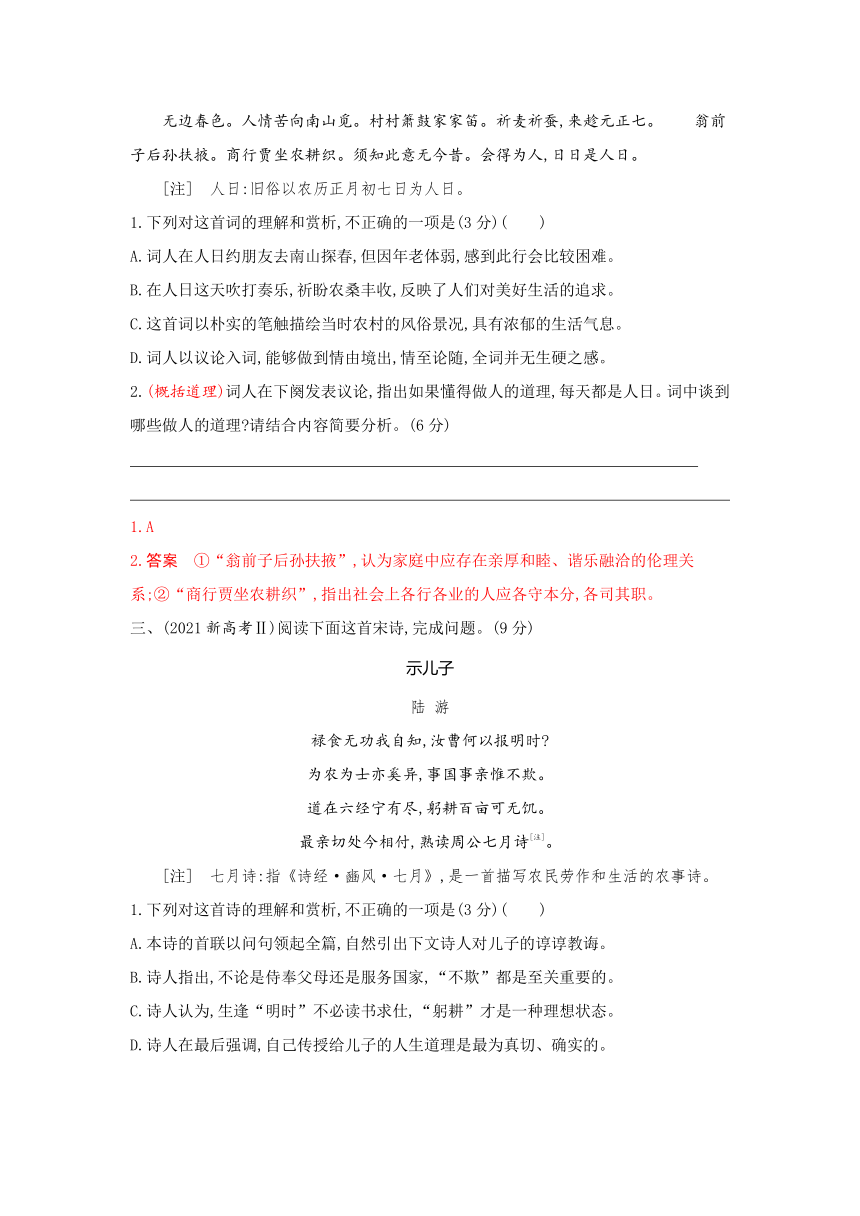

二、(2022新高考Ⅰ)阅读下面这首宋词,完成问题。(9分)

醉落魄·人日南山约应提刑懋之[注]

魏了翁

无边春色。人情苦向南山觅。村村箫鼓家家笛。祈麦祈蚕,来趁元正七。 翁前子后孙扶掖。商行贾坐农耕织。须知此意无今昔。会得为人,日日是人日。

[注] 人日:旧俗以农历正月初七日为人日。

1.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.词人在人日约朋友去南山探春,但因年老体弱,感到此行会比较困难。

B.在人日这天吹打奏乐,祈盼农桑丰收,反映了人们对美好生活的追求。

C.这首词以朴实的笔触描绘当时农村的风俗景况,具有浓郁的生活气息。

D.词人以议论入词,能够做到情由境出,情至论随,全词并无生硬之感。

2.(概括道理)词人在下阕发表议论,指出如果懂得做人的道理,每天都是人日。词中谈到哪些做人的道理 请结合内容简要分析。(6分)

1.A

2.答案 ①“翁前子后孙扶掖”,认为家庭中应存在亲厚和睦、谐乐融洽的伦理关系;②“商行贾坐农耕织”,指出社会上各行各业的人应各守本分,各司其职。

三、(2021新高考Ⅱ)阅读下面这首宋诗,完成问题。(9分)

示儿子

陆 游

禄食无功我自知,汝曹何以报明时

为农为士亦奚异,事国事亲惟不欺。

道在六经宁有尽,躬耕百亩可无饥。

最亲切处今相付,熟读周公七月诗[注]。

[注] 七月诗:指《诗经·豳风·七月》,是一首描写农民劳作和生活的农事诗。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.本诗的首联以问句领起全篇,自然引出下文诗人对儿子的谆谆教诲。

B.诗人指出,不论是侍奉父母还是服务国家,“不欺”都是至关重要的。

C.诗人认为,生逢“明时”不必读书求仕,“躬耕”才是一种理想状态。

D.诗人在最后强调,自己传授给儿子的人生道理是最为真切、确实的。

2.(理解诗句含意)诗人指出“道在六经宁有尽”,又让儿子“熟读周公七月诗”,对此你是如何理解的 (6分)

1.C

2.答案 ①蕴含于“六经”中的圣人之道博大精深,普通人用尽一生钻研也无法穷尽;②道不远人,《诗经》中就有像《七月》这样重视农事的诗篇,熟读可以悟出立身根本,从而做到脚踏实地。(每点3分,答案的概括性要强,若只是翻译诗句,须酌情扣分)

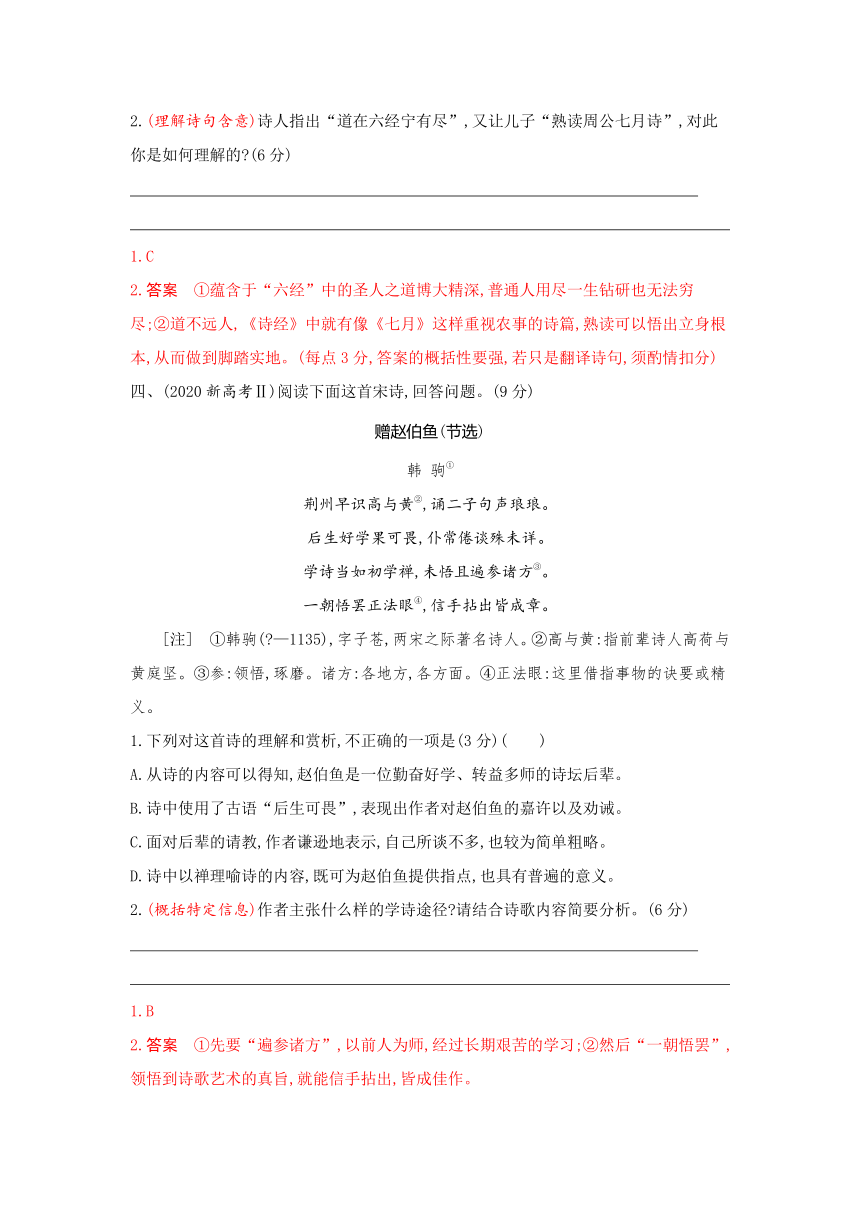

四、(2020新高考Ⅱ)阅读下面这首宋诗,回答问题。(9分)

赠赵伯鱼(节选)

韩 驹①

荆州早识高与黄②,诵二子句声琅琅。

后生好学果可畏,仆常倦谈殊未详。

学诗当如初学禅,未悟且遍参诸方③。

一朝悟罢正法眼④,信手拈出皆成章。

[注] ①韩驹( —1135),字子苍,两宋之际著名诗人。②高与黄:指前辈诗人高荷与黄庭坚。③参:领悟,琢磨。诸方:各地方,各方面。④正法眼:这里借指事物的诀要或精义。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.从诗的内容可以得知,赵伯鱼是一位勤奋好学、转益多师的诗坛后辈。

B.诗中使用了古语“后生可畏”,表现出作者对赵伯鱼的嘉许以及劝诫。

C.面对后辈的请教,作者谦逊地表示,自己所谈不多,也较为简单粗略。

D.诗中以禅理喻诗的内容,既可为赵伯鱼提供指点,也具有普遍的意义。

2.(概括特定信息)作者主张什么样的学诗途径 请结合诗歌内容简要分析。(6分)

1.B

2.答案 ①先要“遍参诸方”,以前人为师,经过长期艰苦的学习;②然后“一朝悟罢”,领悟到诗歌艺术的真旨,就能信手拈出,皆成佳作。

高考模拟练

一、(2025届山东新高考联合质量测评)阅读下面这首宋诗,完成问题。(9分)

答学者

刘克庄

自古名家岂偶然,虽游于艺①必精专。

经生②各守单传旧,国弈③常争一着先。

马老于行知向导,鹄腾而上睹方圆。

殷勤寄语同袍者,努力磨教铁砚穿。

[注] ①艺,指礼、乐、射、御、书、数“六艺”。②经生,泛指研治经学的人。③国弈,第一流棋手。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.名家之所以成功,并不是偶然的,而是通过长期的积累与努力取得的。

B.做学问要有认真的态度,可以在“六艺”中探寻,但必须保持精纯专一。

C.作者批评一些做学问的人抱残守缺,在下棋方面却为一步棋斤斤计较。

D.磨穿铁砚夸张而形象,写出了诗人对自己的勉励和对学者的殷切期望。

2.(概括道理)颈联提到“马”和“鹄”,作者以此表达怎样的治学道理 请简要分析。(6分)

1.C

2.答案 ①治学要像老马识途一样明确研究的方向,不要走弯路;也要像鹄腾空而上俯视四方一样,拓宽视野。②运用比喻,形象地说明了在治学上,努力方向与宏观视野不可偏废的关系。(6分。“马”和“鹄”代表的意义阐释各2分,两者关系2分,意思对即可)

二、(2025届四川宜宾叙州区一诊)阅读下面这首宋诗,完成问题。(9分)

题盱眙①军东南第一山②二首(其一)

杨万里

第一山头第一亭,闻名未到负平生。

不因王事③略小出,那得高人同此行。

万里中原青未了,半篙淮水碧无情。

登临不觉风烟暮,肠断鱼灯隔岸明。

[注] ①盱眙:紧邻淮河,是南宋与金分界线上的重要城镇。②东南第一山:盱眙境内的南山,被书法家米芾称为“第一山”,因此得名。③王事:指受朝命接待金国使臣,宋孝宗淳熙十六年(1189)十二月,杨万里奉命为金国贺正旦接伴使,此诗即作于北行途中。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.诗歌以近似白话的语句起笔,却具有点题并唤起读者注意的作用,暗示这里的不平常。

B.诗中化用杜甫诗“齐鲁青未了”一句,写中原景象的青翠无边,以此来反衬眼前淮水碧绿浅窄和冷漠无情。

C.诗歌尾联颇具画面感,天色渐晚,暮霭重重,诗人浑然不觉,面对隔岸的渔火伤心断肠,让人回味。

D.作者用语以白描、不避俚俗著名,诗中“山头”“不因”“那得”等词语浅近明白。

2.(理解诗句含意)为什么诗歌第二句写第一山“未到负平生”,而结尾登临后又感慨“肠断” 请结合全诗分析。(6分)

1.B

2.答案 ①第一山位于宋金分界线上,且闻名于世,而诗人不曾有机会登临,有种久闻胜地而未曾一游的遗憾,故“未到负平生”;②登上此山后,诗人眺望到淮河北岸的渔火,想到被金人统治的人民的辛酸和苦难,而南宋朝廷却毫无雄心壮志去收复失地,诗人的爱国情怀难以抑制,自然伤心断肠。

三、(2024浙江温州三模)阅读下面这首宋诗,完成问题。(9分)

次韵幼安留别①

唐 庚

白头重踏软红尘,独立鹓行觉异伦。

往事已空谁叙旧,好诗乍见且尝新。

细思寂寂门罗雀,犹胜累累冢卧麟。

力请宫祠②知意否,渐谋归老锦江滨。

[注] ①诗人因蔡京指斥其为元祐党人,被贬官,六年后遇赦,返京复官。②请宫祠:请求辞官。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.“软红尘”在此处指都城的繁华景象,“鹓行”以鹤群的飞行有序,比喻上朝的队列。

B.颔联“乍”字写出诗人读到友人诗后的兴奋,但从“且”字可看出诗人读诗而心不在诗。

C.颈联运用“寂寂”“累累”两个叠词,使诗句更富于音乐美,也强化了两种人生的比照。

D.尾联“知意否”是在问友人幼安“知道我的心意了吗 ”,“力”字表明自己心意之坚决。

2.(概括特定信息)诗人返京复官不久,便“渐谋归老”,请结合诗歌分析其原因。(6分)

1.B

2.答案 ①虽返京复官,但没有归属感。“白头”与“红尘”、“独立”与“鹓行”皆构成对比,体现出诗人与京城繁华及上朝队列的格格不入。②往事成空,好友寥寥,倍感孤独。往事已矣,令人怅惘,无人叙旧,更添凄伤,这让诗人极易产生辞官的念头。③旷达之心态使诗人能够摆脱名利的束缚。就算孤独处世,毕竟还是胜过已入高冢的达官贵人,诗人仿佛已洞穿世间名利。(每点2分,共6分。第①点“没有归属感”或“格格不入”等1分,分析1分;第②点“好友寥寥”“孤独”或“往事已矣”等1分,分析1分;第③点“旷达”“超脱”“看透名利”“摆脱名利”“懂得自我宽慰”都可给1分,分析1分)

四、(2024山东泰安三模)阅读下面这首唐诗,完成问题。(9分)

秋夜作

李昌符①

数亩池塘近杜陵,秋天寂寞夜云凝。

芙蓉叶上三更雨,蟋蟀声中一点灯。

迹避险巇翻失路,心归闲淡不因僧。

既逢上国②陈诗日,长守林泉亦未能。

[注] ①李昌符:晚唐诗人,仕途坎坷。②上国:京城。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.首联照应了题目中的“秋夜”,点明了诗人所处的环境,引出了后面的内容。

B.依据从芙蓉叶上传来的萧萧雨声,作者知道这秋夜之雨下了足有三个时辰。

C.第五句隐约透露出作者的境遇:因为躲避某种危险而迷失了前进的道路。

D.本诗通过清淡的语言和朴素的描写,以景引情,表达了对人生的感慨。

2.(理解诗句含意)怎样理解诗人所说的“心归闲淡” 请结合诗歌内容简要作答。(6分)

1.B

2.答案 ①诗人“心归闲淡”,是说自己内心闲适自在,不再有过多的思虑。②诗人“心归闲淡”,是躲避危险而迷失前进之路的无奈之举,并未像僧人一样超越世俗。③诗人内心深处其实并不闲淡,他希望在京城呈献诗文,寻机会出仕。诗的尾联直接点明了他的不甘沉沦之心。(每点2分,意思对即可)

关键能力一 理解概括诗歌的思想内容

高考真题练

一、(2024新课标Ⅱ)阅读下面这首宋诗,完成问题。(9分)

雨后为山亭独卧

叶梦得①

过雨虚檐气稍清,卧闻刁斗起连营。

几看薄月当轩过,惊见阴虫绕砌鸣②。

汹汹南江浮静夜,寥寥北斗挂高城。

白头心事今如许,惭愧儿童话请缨。

[注] ①叶梦得:南宋文学家,曾致力于抗金防备及军饷勤务。②阴虫:秋虫,如蟋蟀之类。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.雨后空气清新,为山亭的夜晚凉爽宜人,然而诗人的心情却难以平静。

B.本诗第二句与辛弃疾《破阵子》中的“梦回吹角连营”一句立意相似。

C.诗人凭轩望月,浮想联翩,而阶前突然传出的虫鸣声惊扰了他的思绪。

D.颈联通过江水、星空等物象营造出了一个天高地迥、苍茫寂寥的境界。

2.(理解诗句含意)如何理解诗人的“白头心事” 请结合诗歌内容简要分析。(6分)

1.C

2.答案 ①“白头心事”即诗人念念不忘、但多年来一直未能实现的抗击外敌、收复失地的志愿。②“卧闻刁斗起连营”,军事意象的出现表明诗人时时牵挂对敌战事;③“惭愧儿童话请缨”,写诗人感慨自己虽壮心不已,却已无法像年轻人一样请缨杀敌。

二、(2022新高考Ⅰ)阅读下面这首宋词,完成问题。(9分)

醉落魄·人日南山约应提刑懋之[注]

魏了翁

无边春色。人情苦向南山觅。村村箫鼓家家笛。祈麦祈蚕,来趁元正七。 翁前子后孙扶掖。商行贾坐农耕织。须知此意无今昔。会得为人,日日是人日。

[注] 人日:旧俗以农历正月初七日为人日。

1.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.词人在人日约朋友去南山探春,但因年老体弱,感到此行会比较困难。

B.在人日这天吹打奏乐,祈盼农桑丰收,反映了人们对美好生活的追求。

C.这首词以朴实的笔触描绘当时农村的风俗景况,具有浓郁的生活气息。

D.词人以议论入词,能够做到情由境出,情至论随,全词并无生硬之感。

2.(概括道理)词人在下阕发表议论,指出如果懂得做人的道理,每天都是人日。词中谈到哪些做人的道理 请结合内容简要分析。(6分)

1.A

2.答案 ①“翁前子后孙扶掖”,认为家庭中应存在亲厚和睦、谐乐融洽的伦理关系;②“商行贾坐农耕织”,指出社会上各行各业的人应各守本分,各司其职。

三、(2021新高考Ⅱ)阅读下面这首宋诗,完成问题。(9分)

示儿子

陆 游

禄食无功我自知,汝曹何以报明时

为农为士亦奚异,事国事亲惟不欺。

道在六经宁有尽,躬耕百亩可无饥。

最亲切处今相付,熟读周公七月诗[注]。

[注] 七月诗:指《诗经·豳风·七月》,是一首描写农民劳作和生活的农事诗。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.本诗的首联以问句领起全篇,自然引出下文诗人对儿子的谆谆教诲。

B.诗人指出,不论是侍奉父母还是服务国家,“不欺”都是至关重要的。

C.诗人认为,生逢“明时”不必读书求仕,“躬耕”才是一种理想状态。

D.诗人在最后强调,自己传授给儿子的人生道理是最为真切、确实的。

2.(理解诗句含意)诗人指出“道在六经宁有尽”,又让儿子“熟读周公七月诗”,对此你是如何理解的 (6分)

1.C

2.答案 ①蕴含于“六经”中的圣人之道博大精深,普通人用尽一生钻研也无法穷尽;②道不远人,《诗经》中就有像《七月》这样重视农事的诗篇,熟读可以悟出立身根本,从而做到脚踏实地。(每点3分,答案的概括性要强,若只是翻译诗句,须酌情扣分)

四、(2020新高考Ⅱ)阅读下面这首宋诗,回答问题。(9分)

赠赵伯鱼(节选)

韩 驹①

荆州早识高与黄②,诵二子句声琅琅。

后生好学果可畏,仆常倦谈殊未详。

学诗当如初学禅,未悟且遍参诸方③。

一朝悟罢正法眼④,信手拈出皆成章。

[注] ①韩驹( —1135),字子苍,两宋之际著名诗人。②高与黄:指前辈诗人高荷与黄庭坚。③参:领悟,琢磨。诸方:各地方,各方面。④正法眼:这里借指事物的诀要或精义。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.从诗的内容可以得知,赵伯鱼是一位勤奋好学、转益多师的诗坛后辈。

B.诗中使用了古语“后生可畏”,表现出作者对赵伯鱼的嘉许以及劝诫。

C.面对后辈的请教,作者谦逊地表示,自己所谈不多,也较为简单粗略。

D.诗中以禅理喻诗的内容,既可为赵伯鱼提供指点,也具有普遍的意义。

2.(概括特定信息)作者主张什么样的学诗途径 请结合诗歌内容简要分析。(6分)

1.B

2.答案 ①先要“遍参诸方”,以前人为师,经过长期艰苦的学习;②然后“一朝悟罢”,领悟到诗歌艺术的真旨,就能信手拈出,皆成佳作。

高考模拟练

一、(2025届山东新高考联合质量测评)阅读下面这首宋诗,完成问题。(9分)

答学者

刘克庄

自古名家岂偶然,虽游于艺①必精专。

经生②各守单传旧,国弈③常争一着先。

马老于行知向导,鹄腾而上睹方圆。

殷勤寄语同袍者,努力磨教铁砚穿。

[注] ①艺,指礼、乐、射、御、书、数“六艺”。②经生,泛指研治经学的人。③国弈,第一流棋手。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.名家之所以成功,并不是偶然的,而是通过长期的积累与努力取得的。

B.做学问要有认真的态度,可以在“六艺”中探寻,但必须保持精纯专一。

C.作者批评一些做学问的人抱残守缺,在下棋方面却为一步棋斤斤计较。

D.磨穿铁砚夸张而形象,写出了诗人对自己的勉励和对学者的殷切期望。

2.(概括道理)颈联提到“马”和“鹄”,作者以此表达怎样的治学道理 请简要分析。(6分)

1.C

2.答案 ①治学要像老马识途一样明确研究的方向,不要走弯路;也要像鹄腾空而上俯视四方一样,拓宽视野。②运用比喻,形象地说明了在治学上,努力方向与宏观视野不可偏废的关系。(6分。“马”和“鹄”代表的意义阐释各2分,两者关系2分,意思对即可)

二、(2025届四川宜宾叙州区一诊)阅读下面这首宋诗,完成问题。(9分)

题盱眙①军东南第一山②二首(其一)

杨万里

第一山头第一亭,闻名未到负平生。

不因王事③略小出,那得高人同此行。

万里中原青未了,半篙淮水碧无情。

登临不觉风烟暮,肠断鱼灯隔岸明。

[注] ①盱眙:紧邻淮河,是南宋与金分界线上的重要城镇。②东南第一山:盱眙境内的南山,被书法家米芾称为“第一山”,因此得名。③王事:指受朝命接待金国使臣,宋孝宗淳熙十六年(1189)十二月,杨万里奉命为金国贺正旦接伴使,此诗即作于北行途中。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.诗歌以近似白话的语句起笔,却具有点题并唤起读者注意的作用,暗示这里的不平常。

B.诗中化用杜甫诗“齐鲁青未了”一句,写中原景象的青翠无边,以此来反衬眼前淮水碧绿浅窄和冷漠无情。

C.诗歌尾联颇具画面感,天色渐晚,暮霭重重,诗人浑然不觉,面对隔岸的渔火伤心断肠,让人回味。

D.作者用语以白描、不避俚俗著名,诗中“山头”“不因”“那得”等词语浅近明白。

2.(理解诗句含意)为什么诗歌第二句写第一山“未到负平生”,而结尾登临后又感慨“肠断” 请结合全诗分析。(6分)

1.B

2.答案 ①第一山位于宋金分界线上,且闻名于世,而诗人不曾有机会登临,有种久闻胜地而未曾一游的遗憾,故“未到负平生”;②登上此山后,诗人眺望到淮河北岸的渔火,想到被金人统治的人民的辛酸和苦难,而南宋朝廷却毫无雄心壮志去收复失地,诗人的爱国情怀难以抑制,自然伤心断肠。

三、(2024浙江温州三模)阅读下面这首宋诗,完成问题。(9分)

次韵幼安留别①

唐 庚

白头重踏软红尘,独立鹓行觉异伦。

往事已空谁叙旧,好诗乍见且尝新。

细思寂寂门罗雀,犹胜累累冢卧麟。

力请宫祠②知意否,渐谋归老锦江滨。

[注] ①诗人因蔡京指斥其为元祐党人,被贬官,六年后遇赦,返京复官。②请宫祠:请求辞官。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.“软红尘”在此处指都城的繁华景象,“鹓行”以鹤群的飞行有序,比喻上朝的队列。

B.颔联“乍”字写出诗人读到友人诗后的兴奋,但从“且”字可看出诗人读诗而心不在诗。

C.颈联运用“寂寂”“累累”两个叠词,使诗句更富于音乐美,也强化了两种人生的比照。

D.尾联“知意否”是在问友人幼安“知道我的心意了吗 ”,“力”字表明自己心意之坚决。

2.(概括特定信息)诗人返京复官不久,便“渐谋归老”,请结合诗歌分析其原因。(6分)

1.B

2.答案 ①虽返京复官,但没有归属感。“白头”与“红尘”、“独立”与“鹓行”皆构成对比,体现出诗人与京城繁华及上朝队列的格格不入。②往事成空,好友寥寥,倍感孤独。往事已矣,令人怅惘,无人叙旧,更添凄伤,这让诗人极易产生辞官的念头。③旷达之心态使诗人能够摆脱名利的束缚。就算孤独处世,毕竟还是胜过已入高冢的达官贵人,诗人仿佛已洞穿世间名利。(每点2分,共6分。第①点“没有归属感”或“格格不入”等1分,分析1分;第②点“好友寥寥”“孤独”或“往事已矣”等1分,分析1分;第③点“旷达”“超脱”“看透名利”“摆脱名利”“懂得自我宽慰”都可给1分,分析1分)

四、(2024山东泰安三模)阅读下面这首唐诗,完成问题。(9分)

秋夜作

李昌符①

数亩池塘近杜陵,秋天寂寞夜云凝。

芙蓉叶上三更雨,蟋蟀声中一点灯。

迹避险巇翻失路,心归闲淡不因僧。

既逢上国②陈诗日,长守林泉亦未能。

[注] ①李昌符:晚唐诗人,仕途坎坷。②上国:京城。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.首联照应了题目中的“秋夜”,点明了诗人所处的环境,引出了后面的内容。

B.依据从芙蓉叶上传来的萧萧雨声,作者知道这秋夜之雨下了足有三个时辰。

C.第五句隐约透露出作者的境遇:因为躲避某种危险而迷失了前进的道路。

D.本诗通过清淡的语言和朴素的描写,以景引情,表达了对人生的感慨。

2.(理解诗句含意)怎样理解诗人所说的“心归闲淡” 请结合诗歌内容简要作答。(6分)

1.B

2.答案 ①诗人“心归闲淡”,是说自己内心闲适自在,不再有过多的思虑。②诗人“心归闲淡”,是躲避危险而迷失前进之路的无奈之举,并未像僧人一样超越世俗。③诗人内心深处其实并不闲淡,他希望在京城呈献诗文,寻机会出仕。诗的尾联直接点明了他的不甘沉沦之心。(每点2分,意思对即可)

同课章节目录