专题六语言文字应用 1.关键能力一 词语(含成语、俗语等)的理解与运用(课件)---2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题六语言文字应用 1.关键能力一 词语(含成语、俗语等)的理解与运用(课件)---2026版语文高三一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 256.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-14 11:44:29 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

词语(含成语、俗语等)的理解与运用

关键

能力一

突破一 正确使用词语(含成语、俗语等)

一、补写成语

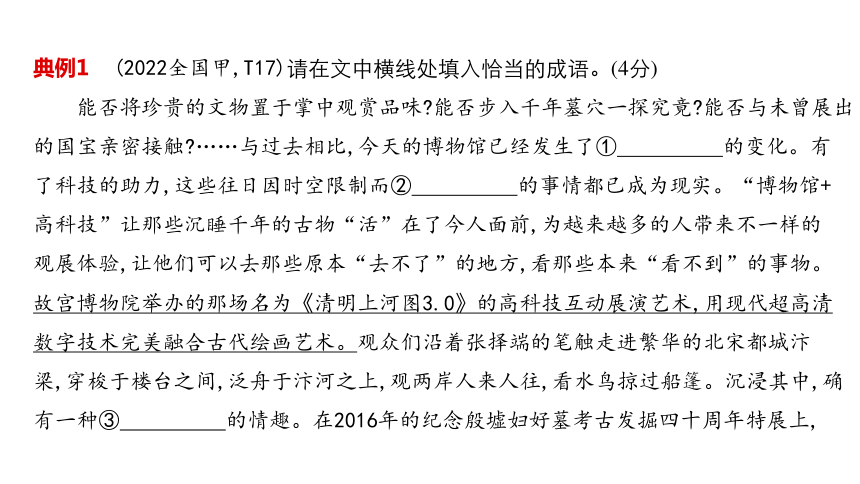

典例1 (2022全国甲,T17)请在文中横线处填入恰当的成语。(4分)

能否将珍贵的文物置于掌中观赏品味 能否步入千年墓穴一探究竟 能否与未曾展出

的国宝亲密接触 ……与过去相比,今天的博物馆已经发生了① 的变化。有

了科技的助力,这些往日因时空限制而② 的事情都已成为现实。“博物馆+

高科技”让那些沉睡千年的古物“活”在了今人面前,为越来越多的人带来不一样的

观展体验,让他们可以去那些原本“去不了”的地方,看那些本来“看不到”的事物。

故宫博物院举办的那场名为《清明上河图3.0》的高科技互动展演艺术,用现代超高清

数字技术完美融合古代绘画艺术。观众们沿着张择端的笔触走进繁华的北宋都城汴

梁,穿梭于楼台之间,泛舟于汴河之上,观两岸人来人往,看水鸟掠过船篷。沉浸其中,确

有一种③ 的情趣。在2016年的纪念殷墟妇好墓考古发掘四十周年特展上,

首都博物馆利用虚拟技术带领观众“回到”妇好墓的考古发掘现场,上下6层、深达7.

5米的妇好墓葬④ 。 此外还有一些博物馆利用虚拟技术,以数字化方式展

现文物全貌。观众只需在屏幕上滑动手指,就可近距离、全角度观赏文物,将静置于展

柜中、封存进仓库里、消散在过往中的历史“托在手上”,全方位观察岁月留下的每

一处细痕。

答案 (示例)①翻天覆地 ②不可企及 ③身临其境 ④一览无余

解析 第①空,所填成语修饰今天的博物馆与过去相比所发生的“变化”,再结合前文

“将珍贵的文物置于掌中观赏品味……亲密接触”及后文“‘博物馆+高科技’让那

些沉睡千年的古物‘活’在了今人面前……看那些本来‘看不到’的事物”等可知,

这种变化是巨大的,故此处可填写“翻天覆地”。第②空,所填成语用来修饰“事情”,

具体指前面所说的“将珍贵的文物置于掌中观赏品味”“步入千年墓穴一探究竟”

等,这些事情是往日受时空限制想象不到也无法做到的,故可填写“不可企及”。第③

空,结合前文的描述“观众们沿着……穿梭于……泛舟于……观两岸人来人往,看水鸟

掠过船篷”可知,此处是说故宫博物院利用现代超高清数字技术,使观众产生如同亲自

到了那个地方的感受,故可填写“身临其境”。第④空,结合前文“上下6层、深达7.5

米的妇好墓葬”可知,此处是强调借助虚拟技术,妇好墓葬全部都能看到,故可填写“一

览无余”。

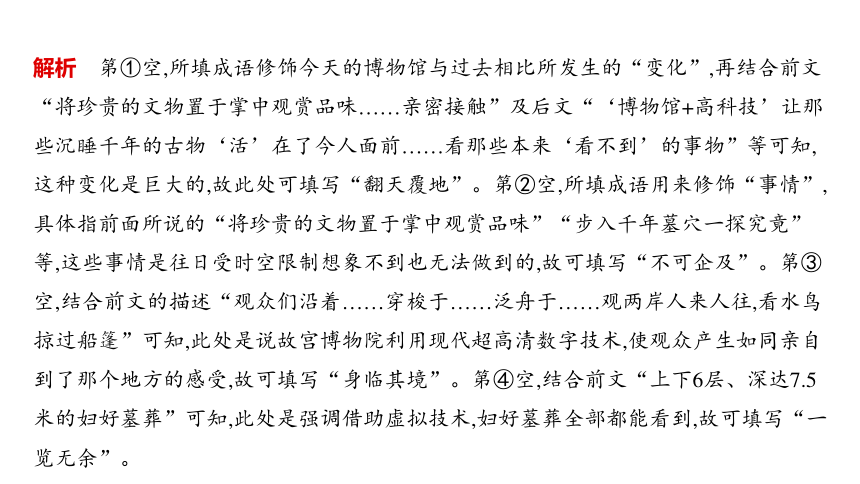

方法小结 补写成语“三步法”

二、辨析词语运用正误并修改

典例2 下面文段中标了序号的六处词语有三处使用不当,请指出并换成恰当的词

语。(3分)

这些年市面上有关陶瓷的书籍可谓①缤纷多彩,洋洋大观。但其中写给大众的通俗

读物可以说②屈指可数。近年来,在“收藏热”“文化热”甚至网红经济的裹挟下,坊间

也有不少陶瓷鉴赏、收藏等方面的书籍行销问世,但不是③花里胡哨,就是抄抄编编,难

得有靠谱实用的普及性读物面世。可以说,这一领域的书籍向来④鱼龙混杂。中国瓷

器,历史悠久,窑口众多,风格各异。呈现中国瓷器历史,如果用“老夫子掉书袋”的写

法,试图面面俱到,势必会大费周章,读者也是云里雾里,不得要领。有鉴于此,陈克伦的

《瓷器中国》,⑤不厌其烦,大胆根据釉彩工艺特点将瓷器分成七类,逐一予以阐述,好

比给我们打开七间宝库或者七个宝盒,分门别类,⑥如数家珍,让人一目了然。

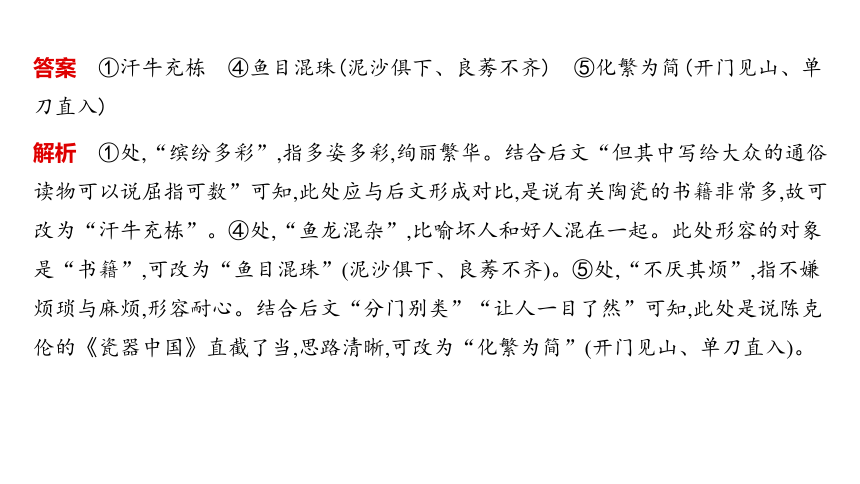

答案 ①汗牛充栋 ④鱼目混珠(泥沙俱下、良莠不齐) ⑤化繁为简(开门见山、单

刀直入)

解析 ①处,“缤纷多彩”,指多姿多彩,绚丽繁华。结合后文“但其中写给大众的通俗

读物可以说屈指可数”可知,此处应与后文形成对比,是说有关陶瓷的书籍非常多,故可

改为“汗牛充栋”。④处,“鱼龙混杂”,比喻坏人和好人混在一起。此处形容的对象

是“书籍”,可改为“鱼目混珠”(泥沙俱下、良莠不齐)。⑤处,“不厌其烦”,指不嫌

烦琐与麻烦,形容耐心。结合后文“分门别类”“让人一目了然”可知,此处是说陈克

伦的《瓷器中国》直截了当,思路清晰,可改为“化繁为简”(开门见山、单刀直入)。

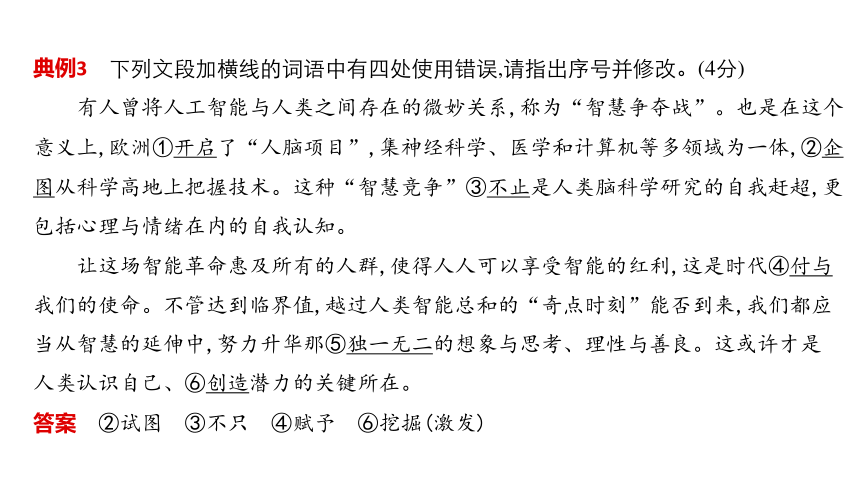

典例3 下列文段加横线的词语中有四处使用错误,请指出序号并修改。(4分)

有人曾将人工智能与人类之间存在的微妙关系,称为“智慧争夺战”。也是在这个

意义上,欧洲①开启了“人脑项目”,集神经科学、医学和计算机等多领域为一体,②企

图从科学高地上把握技术。这种“智慧竞争”③不止是人类脑科学研究的自我赶超,更

包括心理与情绪在内的自我认知。

让这场智能革命惠及所有的人群,使得人人可以享受智能的红利,这是时代④付与

我们的使命。不管达到临界值,越过人类智能总和的“奇点时刻”能否到来,我们都应

当从智慧的延伸中,努力升华那⑤独一无二的想象与思考、理性与善良。这或许才是

人类认识自己、⑥创造潜力的关键所在。

答案 ②试图 ③不只 ④赋予 ⑥挖掘(激发)

解析 ②“企图”指图谋,打算,含贬义。联系语境,“这种‘智慧竞争’……我们的使

命”,可以看出作者对“人脑项目”持褒奖的态度,所以此处“企图”使用不当,可改为

“试图”。③“不止”可以用作动词,指继续不停;也可以用作副词,表示超出某个数目

或范围。根据后文的“更包括”可知,此处应用表示递进关系的连词“不只”。④

“付与”一般用于客观、具体的事物,如“付与资金”。而“赋予”一般用于抽象

的、精神层面的东西,如赋予使命、权利、重大任务等。句中说的是“使命”,所以应

用“赋予”。⑥“创造潜力”搭配不当,“潜力”指潜在的力量,这是已经存在的事物,

可以说挖掘潜力、激发潜力;“创造”是用于未知事物,如创造新纪录、创造未来等。

方法小结

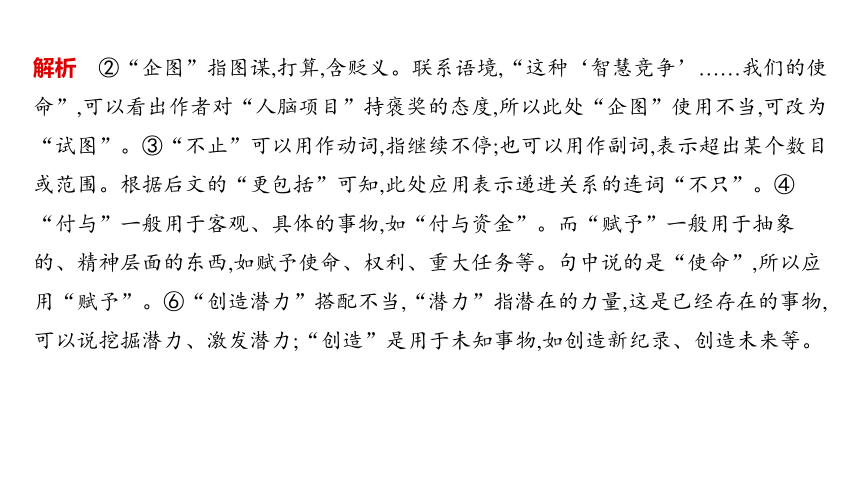

1.正确使用成语“七避免”

避免望 文生义 ①关注关键字。如“屡试不爽”中“爽”的意思是“差错”。

②探寻词义源头,明本义。如“大方之家”语出《庄子·秋水》“吾长见笑于大方之家”,指见识广博、懂得大道理的人,易被误解为“大方的人”。

③关注词义的整体性。如“五风十雨”指五天刮一次风,十天下一场雨,形容风调雨顺,易被误解为“刮大风,下大雨”。

避免不合 语境及重 复矛盾 ①注意成语自带的适用语境。如“甘之如饴”适用于艰苦的生活环境。

②细查成语的前后成分,看有无重复矛盾。如“责无旁贷的责任”“许多莘莘学子”均语意重复。

避免张 冠李戴 很多成语都有其特定的适用对象。如“巧夺天工”只能用于形容人工的技艺,不能用于自然界的事物。“相敬如宾”一般用于夫妻。

避免褒 贬误用 ①把握成语自身的感彩。一是注意含有褒贬两面色彩的成语。如“穷形尽相”既可作褒义词,也可作贬义词。二是注意词义相近,但感彩不同的成语。如“侃侃而谈”和“高谈阔论”都有爱说的意思。“侃侃而谈”指人理直气壮、从容不迫地讲话,是褒义词。“高谈阔论”指漫无边际地大发议论(多含贬义)。

②注意语境的情感态度。

避免搭 配不当 ①注意不能带宾语的成语。如“司空见惯”“求全责备”。

②注意常用于否定句中的成语。如“一蹴而就”“同日而语”。

③注意只能作状语的成语。如“不约而同”。

④注意只能作谓语或定语的成语。如“肝胆相照”。

避免谦 敬错位 ①记住成语自身的谦敬。

②注意成语所在句子体现出的场合及人物身份。

避免轻 重失调 ①注意近义成语词义轻重差别。如“麻木不仁”就比“无动于衷”词义重。

②根据语境,把握词义轻重。

2.近义实词辨析“三法”

辨析 意义 ①注意词义范围。如“年龄”可用于人或动植物,词义范围比“年纪”(只用于人)一词大。

②注意词义轻重。如“讥笑”指带有讽刺、挖苦意味的取笑,比“嘲笑”词义重。

③注意词义侧重点。如“沉思”侧重指思考的“全神贯注”,“深思”侧重指思考的“深入”,“寻思”侧重指思考的“反复”。

辨析 色彩 ①注意感彩。如“成果”是褒义词,“结果”是中性词,“后果”是贬义词。

②注意语体色彩。如“小气”是口语,“吝啬”是书面语。

辨析 用法 ①注意适用对象。用于自己还是他人,是谦称还是敬称,是用于一般对象还是特定对象,是主动性还是被动性。

②注意习惯搭配。如“侵占”多与财物、领土等搭配;“侵犯”多与主权、利益、领空等搭配。

③注意语法功能。如“诞辰”是名词,常作主语或宾语;“诞生”是动词,常作谓语。

注:实词包括名词、动词、形容词、数词、量词、代词六类。

3.近义虚词辨析“五看”

看搭配 情况 在辨析虚词时,要结合句中出现的词语,看清是不是成套出现,是否构成固定搭配关系。

看表达 关系 可以通过辨析词语、句子之间的关系来辨析虚词使用是否恰当。例如:“进而”与“从而”,前者一般表示递进关系,后者一般表示承接或因果关系。

看位置 虚词在句中的位置必须根据句子的语法需要和虚词自身的用法来确定。比如,关联词语有固定的位置,有的只能用于前一分句,如“由于”;有的只能用于后一分句,如“却”“然而”“以致”。复句中出现成对的关联词,如果前后分句的主语相同,关联词用在主语后;如果前后分句的主语不同,关联词用在主语前。

看语气 主要指表示语气的副词和助词。有些虚词必须用在表疑问的句子中,用在陈述句中就不合语法。有些虚词用来表达委婉语气,有些虚词用来表达强调语气。例如:“未免”与“不免”,“未免”表示前面所说的情况不合适,或对前面所说的情况不以为然,含有委婉批评的意味;“不免”多表示由于前面所说的原因而不能避免某种消极的结果。

看词性 词性不同,语法功能就不同。如:“必须”是副词,表示“一定要”,在句中一般作状语,后面跟动词或动词性短语。“必需”多作动词使用,表示“一定要有”“不可缺少”,在句中可作谓语或定语。

注:虚词包括副词、介词、连词、助词、叹词、拟声词六类。

三、俗语的理解与运用

典例4 将下列俗语填入文中括号内,恰当的一项是(3分) ( )

国人有句俗话:“( )。”茶虽不像其他食物那样是生命维系之必需,但“餐

饮”已成为一个固定词语,“茶余”“饭后”紧密相连,这从另一个角度表明“饮”的

必不可少。除了白开水、各式饮料和酒类之外,茶理应当之无愧地成为“饮”之主体。

A.宁可三日无肉,不可一日无茶

B.好茶不怕细品,好事不怕细论

C.清晨一杯茶,饿死卖药家

D.开门七件事,柴米油盐酱醋茶

D

解析 语段强调的重点是茶在中国人日常生活中的重要地位和作用。A项,“宁可三

日无肉,不可一日无茶”,强调人们对茶的喜爱之情;B项,“好茶不怕细品,好事不怕细

论”,指办得圆满合理的事情,可以经得起各种各样的议论;C项,“清晨一杯茶,饿死卖

药家”,形象说明茶的保健功效非同一般;D项,“开门七件事,柴米油盐酱醋茶”,将茶

与“柴米油盐酱醋”这些老百姓每天都必须操劳的几件事并列,足见茶在日常生活中

的地位和作用。

方法小结

俗语的理解运用常与语言的衔接连贯综合考查,解答此类选择题大致可以按照以

下三步:

第一步,结合语境,推断语境表意需求。

第二步,把握俗语的深层含义,跳出俗语的字面意思,解读其引申、比喻或约定俗成

的意义,圈定大体符合的选项。

第三步,代入文中,从表意、语法(与上下文的衔接连贯)、感彩等方面加以验

证,确定最恰当的选项。

突破二 在语境中解读词语的语义和用法

典例5 (辨析代词的意义和用法)下列句子中的“咱们”和文中画横线处的“咱们”,

用法相同的一项是(3分) ( )

亲爱的朋友们,在时下越来越多的家庭出现高油脂高热量的饮食习惯的时候,为了让咱们的身体更加健康,不妨让萝卜白菜成为餐桌的常客,烹调出各色美食。

A.马老先生听伊牧师说请温都太太喝茶,心里一动,低声问马威:“咱们的茶叶呢 ”

B.咱们是小药铺,存不住你这根大人参。

C.老师,您辛苦了,我怀念您带咱们走过的分分秒秒。

D.“啊,累坏了,给咱们做点饭吃吧。”客人说得很亲切,很像自家人的口吻。

A

解析 文中画横线处的“咱们”包括说话人及听话人。A.“咱们”与画线处相

同,包括说话人及听话人;B.“咱们”用作单数,指说话人自己;C、D两项的“咱们”不

包括听话人,指说话人及其伴随一方。

典例6 (辨析副词的意义和用法)下列句子中的“才”与文中加点的“才”,意义和用

法相同的一项是(3分) ( )

市区料峭,视野空旷,似乎就我一个人,早早地,仿佛这才是常言所说“新的一天”。这“新”之于我,是异地之新。

A.秋蝉的衰弱的残声……在南方是非要上郊外或山上去才听得到的。(《故都的秋》)

B.祖父就说:“嗨,他送我好些钱,我才不要这些钱!”(《边城》)

C.过了一会儿,她才说:“你走,我不拦你。家里怎么办 ”(《荷花淀》)

D.香雪没说话,慌得脸都红了。她才十七岁,还没学会怎样在这种事上给人家帮腔。

(《哦,香雪》)

A

解析 A项和文中加点的“才”,都表示只有在某种条件下才会怎样。B.表示强调所

说的事。C.表示事情或者状态发生、出现得晚。D.表示数量小、程度低等。

典例7 (比较、分析词语的语境义)下面两则材料都有“倒是……”,说说二者表意上

的不同。(4分)

材料一:她比我葛朗台还葛朗台。你起码不会把金子白扔吧。你倒是说呀!

材料二:江南的雨太细密了,有一种说法,江南的水田里有多少米,天上就会落多少雨

滴。江南的烟雨像梳子一样细细打理着季节的天地,若要论滴来数,恐是数不胜数。我

倒是觉得另一种说法更合适,那就是江南有多少片鱼鳞瓦,天上就会落多少雨滴。

答案 材料一中“你倒是说呀”是说话人让“你”赶快说话,“倒是”在这里表示追

问、催促。

材料二中“我倒是觉得另一种说法更合适”表示“我”的内心更赞同另一种说法,

“倒是”在这里表示与一般情理不同。

解析 “你倒是说呀”是说话人让“你”赶快说话,“倒是”显示出说话人的着急心

理,在这里表示追问、催促。

“我倒是觉得另一种说法更合适”表示“我”的内心的想法和别人的不一样,“我”

更赞同另一种说法,“倒是”在这里表示与一般情理不同。

典例8 (解释词语的新增义)“搬砖”一词在当下有新的含义,请仿照示例对下列三句

话中加点词作解释。(6分)

示例:搬砖,原指搬运砖块,当下用来指为生计做低收入的辛苦工作。

(1)你看你的工作,多好!朝九晚五的,一点不用担心今天饱明天饥。

(2)科研强国不是靠灌水发多少篇论文就能实现的,需要踏踏实实地去做深度研究。

(3)网络小说中有许多雷人的桥段,让读者忍俊不禁之余,又不免摇头轻叹。

答案 (1)朝九晚五:原指上班时间,现在一般指一份稳定的工作,是大众羡慕的一种生

活和工作方式。

(2)灌水:原指向容器里面注水,当下用来指在网上发一些意义不大的话,或在期刊上写

一些价值不高的文章。

(3)雷:原指伴随闪电的声音,当下用来指某些事情或某些话让人感到很讶异或者难以理

解。

解析 本题是对词义理解和仿写句子的综合考查。分析示例可知,答题时应先解释词

语的本义,再结合语境,从引申义或比喻义的角度,解释其在当下的新的意义。

方法小结 把握词语的意义和用法“四角度”

思考角度 阐释

词语的比喻义、象征义等 理解词语的含义,必须联系词语的具体语境,透过词语的表面义体味其深刻的内涵,如比喻义、象征义、反语义、双关义、指代义等。比喻义要搞清其比喻的对象,即寻找它的本体;象征义,要寻找词语的象征对象;反语义,要将褒贬互换;双关义,要注意它是谐音双关还是语义双关;指代义,要在上句或下句寻找释义。

词语的词性 通过分析句子的语法结构,明确词语的词性,从而明确其意义和用法。如:

①现代通信设备发达,全球各地的交流愈趋频繁密集。(名词,相互来往。)

②他没有与父亲交流,转身就离开了。(动词,沟通)

词语在句子中的位置和功能 分析句子成分,确定词语在句中的位置及其承担的功能,从而明确其用法和意义。如:

①民族战争而不依靠人民大众,毫无疑义将不能取得胜利。(连词,插在主语谓语中间,有“如果”的意思)

②如果能集中生产而不集中,就会影响改进技术、提高生产。(连词,连接语意相反的成分,表示转折)

词语语义的范围和对象 依据语境的不同,代词所指代的对象有泛指、特指之分,范围有大小之别。比较分析代词的含义和用法时,主要是结合不同语境分清其所指的范围和对象。

词语(含成语、俗语等)的理解与运用

关键

能力一

突破一 正确使用词语(含成语、俗语等)

一、补写成语

典例1 (2022全国甲,T17)请在文中横线处填入恰当的成语。(4分)

能否将珍贵的文物置于掌中观赏品味 能否步入千年墓穴一探究竟 能否与未曾展出

的国宝亲密接触 ……与过去相比,今天的博物馆已经发生了① 的变化。有

了科技的助力,这些往日因时空限制而② 的事情都已成为现实。“博物馆+

高科技”让那些沉睡千年的古物“活”在了今人面前,为越来越多的人带来不一样的

观展体验,让他们可以去那些原本“去不了”的地方,看那些本来“看不到”的事物。

故宫博物院举办的那场名为《清明上河图3.0》的高科技互动展演艺术,用现代超高清

数字技术完美融合古代绘画艺术。观众们沿着张择端的笔触走进繁华的北宋都城汴

梁,穿梭于楼台之间,泛舟于汴河之上,观两岸人来人往,看水鸟掠过船篷。沉浸其中,确

有一种③ 的情趣。在2016年的纪念殷墟妇好墓考古发掘四十周年特展上,

首都博物馆利用虚拟技术带领观众“回到”妇好墓的考古发掘现场,上下6层、深达7.

5米的妇好墓葬④ 。 此外还有一些博物馆利用虚拟技术,以数字化方式展

现文物全貌。观众只需在屏幕上滑动手指,就可近距离、全角度观赏文物,将静置于展

柜中、封存进仓库里、消散在过往中的历史“托在手上”,全方位观察岁月留下的每

一处细痕。

答案 (示例)①翻天覆地 ②不可企及 ③身临其境 ④一览无余

解析 第①空,所填成语修饰今天的博物馆与过去相比所发生的“变化”,再结合前文

“将珍贵的文物置于掌中观赏品味……亲密接触”及后文“‘博物馆+高科技’让那

些沉睡千年的古物‘活’在了今人面前……看那些本来‘看不到’的事物”等可知,

这种变化是巨大的,故此处可填写“翻天覆地”。第②空,所填成语用来修饰“事情”,

具体指前面所说的“将珍贵的文物置于掌中观赏品味”“步入千年墓穴一探究竟”

等,这些事情是往日受时空限制想象不到也无法做到的,故可填写“不可企及”。第③

空,结合前文的描述“观众们沿着……穿梭于……泛舟于……观两岸人来人往,看水鸟

掠过船篷”可知,此处是说故宫博物院利用现代超高清数字技术,使观众产生如同亲自

到了那个地方的感受,故可填写“身临其境”。第④空,结合前文“上下6层、深达7.5

米的妇好墓葬”可知,此处是强调借助虚拟技术,妇好墓葬全部都能看到,故可填写“一

览无余”。

方法小结 补写成语“三步法”

二、辨析词语运用正误并修改

典例2 下面文段中标了序号的六处词语有三处使用不当,请指出并换成恰当的词

语。(3分)

这些年市面上有关陶瓷的书籍可谓①缤纷多彩,洋洋大观。但其中写给大众的通俗

读物可以说②屈指可数。近年来,在“收藏热”“文化热”甚至网红经济的裹挟下,坊间

也有不少陶瓷鉴赏、收藏等方面的书籍行销问世,但不是③花里胡哨,就是抄抄编编,难

得有靠谱实用的普及性读物面世。可以说,这一领域的书籍向来④鱼龙混杂。中国瓷

器,历史悠久,窑口众多,风格各异。呈现中国瓷器历史,如果用“老夫子掉书袋”的写

法,试图面面俱到,势必会大费周章,读者也是云里雾里,不得要领。有鉴于此,陈克伦的

《瓷器中国》,⑤不厌其烦,大胆根据釉彩工艺特点将瓷器分成七类,逐一予以阐述,好

比给我们打开七间宝库或者七个宝盒,分门别类,⑥如数家珍,让人一目了然。

答案 ①汗牛充栋 ④鱼目混珠(泥沙俱下、良莠不齐) ⑤化繁为简(开门见山、单

刀直入)

解析 ①处,“缤纷多彩”,指多姿多彩,绚丽繁华。结合后文“但其中写给大众的通俗

读物可以说屈指可数”可知,此处应与后文形成对比,是说有关陶瓷的书籍非常多,故可

改为“汗牛充栋”。④处,“鱼龙混杂”,比喻坏人和好人混在一起。此处形容的对象

是“书籍”,可改为“鱼目混珠”(泥沙俱下、良莠不齐)。⑤处,“不厌其烦”,指不嫌

烦琐与麻烦,形容耐心。结合后文“分门别类”“让人一目了然”可知,此处是说陈克

伦的《瓷器中国》直截了当,思路清晰,可改为“化繁为简”(开门见山、单刀直入)。

典例3 下列文段加横线的词语中有四处使用错误,请指出序号并修改。(4分)

有人曾将人工智能与人类之间存在的微妙关系,称为“智慧争夺战”。也是在这个

意义上,欧洲①开启了“人脑项目”,集神经科学、医学和计算机等多领域为一体,②企

图从科学高地上把握技术。这种“智慧竞争”③不止是人类脑科学研究的自我赶超,更

包括心理与情绪在内的自我认知。

让这场智能革命惠及所有的人群,使得人人可以享受智能的红利,这是时代④付与

我们的使命。不管达到临界值,越过人类智能总和的“奇点时刻”能否到来,我们都应

当从智慧的延伸中,努力升华那⑤独一无二的想象与思考、理性与善良。这或许才是

人类认识自己、⑥创造潜力的关键所在。

答案 ②试图 ③不只 ④赋予 ⑥挖掘(激发)

解析 ②“企图”指图谋,打算,含贬义。联系语境,“这种‘智慧竞争’……我们的使

命”,可以看出作者对“人脑项目”持褒奖的态度,所以此处“企图”使用不当,可改为

“试图”。③“不止”可以用作动词,指继续不停;也可以用作副词,表示超出某个数目

或范围。根据后文的“更包括”可知,此处应用表示递进关系的连词“不只”。④

“付与”一般用于客观、具体的事物,如“付与资金”。而“赋予”一般用于抽象

的、精神层面的东西,如赋予使命、权利、重大任务等。句中说的是“使命”,所以应

用“赋予”。⑥“创造潜力”搭配不当,“潜力”指潜在的力量,这是已经存在的事物,

可以说挖掘潜力、激发潜力;“创造”是用于未知事物,如创造新纪录、创造未来等。

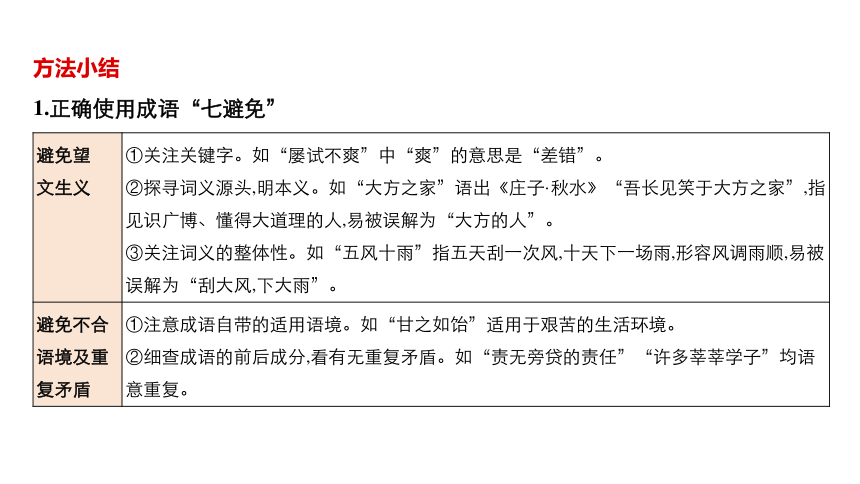

方法小结

1.正确使用成语“七避免”

避免望 文生义 ①关注关键字。如“屡试不爽”中“爽”的意思是“差错”。

②探寻词义源头,明本义。如“大方之家”语出《庄子·秋水》“吾长见笑于大方之家”,指见识广博、懂得大道理的人,易被误解为“大方的人”。

③关注词义的整体性。如“五风十雨”指五天刮一次风,十天下一场雨,形容风调雨顺,易被误解为“刮大风,下大雨”。

避免不合 语境及重 复矛盾 ①注意成语自带的适用语境。如“甘之如饴”适用于艰苦的生活环境。

②细查成语的前后成分,看有无重复矛盾。如“责无旁贷的责任”“许多莘莘学子”均语意重复。

避免张 冠李戴 很多成语都有其特定的适用对象。如“巧夺天工”只能用于形容人工的技艺,不能用于自然界的事物。“相敬如宾”一般用于夫妻。

避免褒 贬误用 ①把握成语自身的感彩。一是注意含有褒贬两面色彩的成语。如“穷形尽相”既可作褒义词,也可作贬义词。二是注意词义相近,但感彩不同的成语。如“侃侃而谈”和“高谈阔论”都有爱说的意思。“侃侃而谈”指人理直气壮、从容不迫地讲话,是褒义词。“高谈阔论”指漫无边际地大发议论(多含贬义)。

②注意语境的情感态度。

避免搭 配不当 ①注意不能带宾语的成语。如“司空见惯”“求全责备”。

②注意常用于否定句中的成语。如“一蹴而就”“同日而语”。

③注意只能作状语的成语。如“不约而同”。

④注意只能作谓语或定语的成语。如“肝胆相照”。

避免谦 敬错位 ①记住成语自身的谦敬。

②注意成语所在句子体现出的场合及人物身份。

避免轻 重失调 ①注意近义成语词义轻重差别。如“麻木不仁”就比“无动于衷”词义重。

②根据语境,把握词义轻重。

2.近义实词辨析“三法”

辨析 意义 ①注意词义范围。如“年龄”可用于人或动植物,词义范围比“年纪”(只用于人)一词大。

②注意词义轻重。如“讥笑”指带有讽刺、挖苦意味的取笑,比“嘲笑”词义重。

③注意词义侧重点。如“沉思”侧重指思考的“全神贯注”,“深思”侧重指思考的“深入”,“寻思”侧重指思考的“反复”。

辨析 色彩 ①注意感彩。如“成果”是褒义词,“结果”是中性词,“后果”是贬义词。

②注意语体色彩。如“小气”是口语,“吝啬”是书面语。

辨析 用法 ①注意适用对象。用于自己还是他人,是谦称还是敬称,是用于一般对象还是特定对象,是主动性还是被动性。

②注意习惯搭配。如“侵占”多与财物、领土等搭配;“侵犯”多与主权、利益、领空等搭配。

③注意语法功能。如“诞辰”是名词,常作主语或宾语;“诞生”是动词,常作谓语。

注:实词包括名词、动词、形容词、数词、量词、代词六类。

3.近义虚词辨析“五看”

看搭配 情况 在辨析虚词时,要结合句中出现的词语,看清是不是成套出现,是否构成固定搭配关系。

看表达 关系 可以通过辨析词语、句子之间的关系来辨析虚词使用是否恰当。例如:“进而”与“从而”,前者一般表示递进关系,后者一般表示承接或因果关系。

看位置 虚词在句中的位置必须根据句子的语法需要和虚词自身的用法来确定。比如,关联词语有固定的位置,有的只能用于前一分句,如“由于”;有的只能用于后一分句,如“却”“然而”“以致”。复句中出现成对的关联词,如果前后分句的主语相同,关联词用在主语后;如果前后分句的主语不同,关联词用在主语前。

看语气 主要指表示语气的副词和助词。有些虚词必须用在表疑问的句子中,用在陈述句中就不合语法。有些虚词用来表达委婉语气,有些虚词用来表达强调语气。例如:“未免”与“不免”,“未免”表示前面所说的情况不合适,或对前面所说的情况不以为然,含有委婉批评的意味;“不免”多表示由于前面所说的原因而不能避免某种消极的结果。

看词性 词性不同,语法功能就不同。如:“必须”是副词,表示“一定要”,在句中一般作状语,后面跟动词或动词性短语。“必需”多作动词使用,表示“一定要有”“不可缺少”,在句中可作谓语或定语。

注:虚词包括副词、介词、连词、助词、叹词、拟声词六类。

三、俗语的理解与运用

典例4 将下列俗语填入文中括号内,恰当的一项是(3分) ( )

国人有句俗话:“( )。”茶虽不像其他食物那样是生命维系之必需,但“餐

饮”已成为一个固定词语,“茶余”“饭后”紧密相连,这从另一个角度表明“饮”的

必不可少。除了白开水、各式饮料和酒类之外,茶理应当之无愧地成为“饮”之主体。

A.宁可三日无肉,不可一日无茶

B.好茶不怕细品,好事不怕细论

C.清晨一杯茶,饿死卖药家

D.开门七件事,柴米油盐酱醋茶

D

解析 语段强调的重点是茶在中国人日常生活中的重要地位和作用。A项,“宁可三

日无肉,不可一日无茶”,强调人们对茶的喜爱之情;B项,“好茶不怕细品,好事不怕细

论”,指办得圆满合理的事情,可以经得起各种各样的议论;C项,“清晨一杯茶,饿死卖

药家”,形象说明茶的保健功效非同一般;D项,“开门七件事,柴米油盐酱醋茶”,将茶

与“柴米油盐酱醋”这些老百姓每天都必须操劳的几件事并列,足见茶在日常生活中

的地位和作用。

方法小结

俗语的理解运用常与语言的衔接连贯综合考查,解答此类选择题大致可以按照以

下三步:

第一步,结合语境,推断语境表意需求。

第二步,把握俗语的深层含义,跳出俗语的字面意思,解读其引申、比喻或约定俗成

的意义,圈定大体符合的选项。

第三步,代入文中,从表意、语法(与上下文的衔接连贯)、感彩等方面加以验

证,确定最恰当的选项。

突破二 在语境中解读词语的语义和用法

典例5 (辨析代词的意义和用法)下列句子中的“咱们”和文中画横线处的“咱们”,

用法相同的一项是(3分) ( )

亲爱的朋友们,在时下越来越多的家庭出现高油脂高热量的饮食习惯的时候,为了让咱们的身体更加健康,不妨让萝卜白菜成为餐桌的常客,烹调出各色美食。

A.马老先生听伊牧师说请温都太太喝茶,心里一动,低声问马威:“咱们的茶叶呢 ”

B.咱们是小药铺,存不住你这根大人参。

C.老师,您辛苦了,我怀念您带咱们走过的分分秒秒。

D.“啊,累坏了,给咱们做点饭吃吧。”客人说得很亲切,很像自家人的口吻。

A

解析 文中画横线处的“咱们”包括说话人及听话人。A.“咱们”与画线处相

同,包括说话人及听话人;B.“咱们”用作单数,指说话人自己;C、D两项的“咱们”不

包括听话人,指说话人及其伴随一方。

典例6 (辨析副词的意义和用法)下列句子中的“才”与文中加点的“才”,意义和用

法相同的一项是(3分) ( )

市区料峭,视野空旷,似乎就我一个人,早早地,仿佛这才是常言所说“新的一天”。这“新”之于我,是异地之新。

A.秋蝉的衰弱的残声……在南方是非要上郊外或山上去才听得到的。(《故都的秋》)

B.祖父就说:“嗨,他送我好些钱,我才不要这些钱!”(《边城》)

C.过了一会儿,她才说:“你走,我不拦你。家里怎么办 ”(《荷花淀》)

D.香雪没说话,慌得脸都红了。她才十七岁,还没学会怎样在这种事上给人家帮腔。

(《哦,香雪》)

A

解析 A项和文中加点的“才”,都表示只有在某种条件下才会怎样。B.表示强调所

说的事。C.表示事情或者状态发生、出现得晚。D.表示数量小、程度低等。

典例7 (比较、分析词语的语境义)下面两则材料都有“倒是……”,说说二者表意上

的不同。(4分)

材料一:她比我葛朗台还葛朗台。你起码不会把金子白扔吧。你倒是说呀!

材料二:江南的雨太细密了,有一种说法,江南的水田里有多少米,天上就会落多少雨

滴。江南的烟雨像梳子一样细细打理着季节的天地,若要论滴来数,恐是数不胜数。我

倒是觉得另一种说法更合适,那就是江南有多少片鱼鳞瓦,天上就会落多少雨滴。

答案 材料一中“你倒是说呀”是说话人让“你”赶快说话,“倒是”在这里表示追

问、催促。

材料二中“我倒是觉得另一种说法更合适”表示“我”的内心更赞同另一种说法,

“倒是”在这里表示与一般情理不同。

解析 “你倒是说呀”是说话人让“你”赶快说话,“倒是”显示出说话人的着急心

理,在这里表示追问、催促。

“我倒是觉得另一种说法更合适”表示“我”的内心的想法和别人的不一样,“我”

更赞同另一种说法,“倒是”在这里表示与一般情理不同。

典例8 (解释词语的新增义)“搬砖”一词在当下有新的含义,请仿照示例对下列三句

话中加点词作解释。(6分)

示例:搬砖,原指搬运砖块,当下用来指为生计做低收入的辛苦工作。

(1)你看你的工作,多好!朝九晚五的,一点不用担心今天饱明天饥。

(2)科研强国不是靠灌水发多少篇论文就能实现的,需要踏踏实实地去做深度研究。

(3)网络小说中有许多雷人的桥段,让读者忍俊不禁之余,又不免摇头轻叹。

答案 (1)朝九晚五:原指上班时间,现在一般指一份稳定的工作,是大众羡慕的一种生

活和工作方式。

(2)灌水:原指向容器里面注水,当下用来指在网上发一些意义不大的话,或在期刊上写

一些价值不高的文章。

(3)雷:原指伴随闪电的声音,当下用来指某些事情或某些话让人感到很讶异或者难以理

解。

解析 本题是对词义理解和仿写句子的综合考查。分析示例可知,答题时应先解释词

语的本义,再结合语境,从引申义或比喻义的角度,解释其在当下的新的意义。

方法小结 把握词语的意义和用法“四角度”

思考角度 阐释

词语的比喻义、象征义等 理解词语的含义,必须联系词语的具体语境,透过词语的表面义体味其深刻的内涵,如比喻义、象征义、反语义、双关义、指代义等。比喻义要搞清其比喻的对象,即寻找它的本体;象征义,要寻找词语的象征对象;反语义,要将褒贬互换;双关义,要注意它是谐音双关还是语义双关;指代义,要在上句或下句寻找释义。

词语的词性 通过分析句子的语法结构,明确词语的词性,从而明确其意义和用法。如:

①现代通信设备发达,全球各地的交流愈趋频繁密集。(名词,相互来往。)

②他没有与父亲交流,转身就离开了。(动词,沟通)

词语在句子中的位置和功能 分析句子成分,确定词语在句中的位置及其承担的功能,从而明确其用法和意义。如:

①民族战争而不依靠人民大众,毫无疑义将不能取得胜利。(连词,插在主语谓语中间,有“如果”的意思)

②如果能集中生产而不集中,就会影响改进技术、提高生产。(连词,连接语意相反的成分,表示转折)

词语语义的范围和对象 依据语境的不同,代词所指代的对象有泛指、特指之分,范围有大小之别。比较分析代词的含义和用法时,主要是结合不同语境分清其所指的范围和对象。

同课章节目录