一年预测 3.风向三 教考衔接命题(课件)---2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 一年预测 3.风向三 教考衔接命题(课件)---2026版语文高三一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 239.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-14 13:49:19 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

风向解读

命题锚定教材核心内容,通过情境创新考查语文关键能力。命题时,从教材中的各

类文本、知识点、学习(研习)任务等提取关键要素,如将教材里的文学鉴赏方法,置于

全新的课外文学作品赏析情境中考查;把教材涉及的文化常识,融入到社会热点事件的

分析里。答题时,学生需跳出机械记忆,深入理解教材中的母题,灵活调用相关知识,在

新情境中进行迁移运用。

一、 关联必修下册第六单元单元学习任务·体会小说中细节描写的艺术魅力 (2025辽

风向三 教考衔接命题

宁丹东二模)阅读下面的文字,完成小题。(19分)

材料一:

文学叙事之所以引人入胜,甚至让人欲罢不能,两种因素起到重要作用:情节内部的传奇

性与悬念产生强大的吸附力,人们被“欲知后事如何”的渴念牢牢拽住而无法脱身;众

多斑斓夺目、逼真神肖的细节构筑或者还原栩栩如生的生活场景,令人如临其境、感

同身受。文学的细节可以是一个表情、一个动作,也可以是一个街景、一面悬崖。它

是对于事件整体一个切面的捕捉、截取,或者聚焦、扩大,使之成为特写镜头,一个精彩

细节可以胜过众多盘旋于外围的冗长形容。当然,细节的再现并非堆砌式的描写,不分

青红皂白地放大所见所闻。杰出的文学大师往往敏捷地抓住一个细节,从而激活一个

特殊人物形象,或者带动一段完整的生活气氛。

许多作家往往遵从一个原则:艺术无杂音。出现在作品之中的内容必定负担某种意义,

不负担任何意义的内容将因为多余而被剔除。文学叙事并非流速均匀,波澜不惊,而是

时密时疏,时快时慢,起伏错落,回旋缠绕,有时一句话概括了二十年,有时五页纸仅仅书

写半个小时的经验。面对一个房间,可以是三言两语的简述,也可以是洋洋洒洒三百

句。重要的是,作家力图聚焦生活的哪一个部位,剖开哪一个层面。

戏剧上有个著名的“契诃夫之枪”创作原则:如果你在第一章中说有一支挂在墙上的

步枪,在第二或第三章中它必须开火。如果它不打算发射,就不应该挂在那里。这表明

情节是一个有机整体,保持始于开端、继而高潮、终于结局的持续演变。相对地说,细

节的出现往往带来停顿之感。两军将领阵前挥刀厮杀,两个恋人咖啡馆晤面密谈,一个

足球运动员即将临门一脚——这时,任何服饰、神态、身姿、心理和外部环境的细节

描写都将暂停动作性,从而使情节滞留于原地。细节愈是密集,情节愈是丰满,情节的进

展速度愈慢;反之,细节愈是稀少,情节愈是简明,情节的进展速度愈快。这是文学叙事

内部情节与细节之间的辩证统一。然而,情节与细节的不同叙事倾向曾经引起现实主

义文学内部一场深刻的争论。

西方马克思主义理论家卢卡奇在论文《叙述与描写》之中提出情节与细节的对立。

卢卡奇比较了左拉与巴尔扎克。左拉的《娜娜》与巴尔扎克的《幻灭》都出现了剧

院:相对于《幻灭》之中剧院与人物命运的紧密联系,左拉对于种种剧院细节的描写只

不过制造出一个完整的孤立片段。总之,左拉的细节描写精细准确,然而这些细节可能

脱离情节或者人物性格而毫无节制地就地膨胀,甚至成为情节内部一个笨重的赘物—

—“真实细节的肥大症”。卢卡奇认为,左拉的倾向隐含了自然主义的危险,逼真的表

象复制无助于认识表象背后的历史运动机制;巴尔扎克之所以成为伟大的现实主义作

家,一个重要的原因即是,摆脱静态的细节堆积而在叙述中展现出历史的动向。

卢卡奇论证了他心目中的现实主义文学,但是,情节与细节的关系或许仍然比他预料的

还要复杂。卢卡奇对于“叙述与描写”隐含的期许是,情节的持续演变犹如历史运动

机制的寓言,众多纷杂的细节完整地反射出情节的内涵。因此,细节、情节、历史之间

构成彼此象征的同心圆。或许,这仅仅是一个哲学家的艺术理想。事实上,许多时候,恰

恰由于细节、情节、历史之间的落差,文学可能显示出其不意的特殊发现。当然,无论

人们对《叙述与描写》的观点产生何种异议或者提供多少补充,一个不可否认的事实

是,卢卡奇对于情节与细节关系的论述开启了巨大的理论思考空间。

(摘编自南帆《细节会说话》)

材料二:

在文学创作的织锦上,细节是细腻的纹路,它们精致地镶嵌在文字之间,使作品具有了层

次感和辨识度,进而成就作品的不平凡。细节虽小,却隐藏着作品的精神符码,是作家触

及世界与生活本真的钥匙,是照亮人类精神世界的微光。

作为一种叙事修辞,细节是成就经典作品的重要元素。从叙事学角度来看,好的细节能

够使人物形象更加生动、立体,有效渲染环境气氛,推动故事情节发展,为叙述者讲述故

事提供动力和支撑。俄国形式主义文论代表人物鲍里斯·托马舍夫斯基根据细节在叙

事中的功能将之分为“关联细节”和“自由细节”两大类。“关联细节”链接两个

不同的情节单元,以因果为关系纽带串联起不同的事件,是故事讲述过程中不可或缺的

部分。“自由细节”则游离在情节的发展之外,即便缺失也不会影响事件进程的完整

性和有序性。

表面看来,“关联细节”在故事讲述过程中穿针引线,能够保证情节发展的逻辑性,使故

事的起承转合符合世情人性,增加作品的可读性和吸引力,更为关键和重要。相比之下,

“自由细节”似乎变得可有可无。但实际上,游离在情节之外的“自由细节”可能恰

恰是作品成败的关键,它关乎作品是否具有真实性,是否具有丰富的意蕴,是否生动、形

象,是否感染人、打动人。

作为一种方法,细节是作家打开生活本真之门的钥匙。文学是思想的容器,是作家介入

现实世界、进入生活内部的通道。生活本身就是由无数个细节构成,它们散落在生活

的各个角落,微小、不起眼,却能映照出生活的本来面目。作家要洞悉生活的本质,就要

有发现的眼睛,以孩童般的眼光探寻平凡生活中的不凡,用一种新的视角来看待生活。

不少作家在创作中善于采用细节铺陈的方式来呈现生活的本来面目,体现作者对生活

本真的认识与探求。在这里,细节不再是文学创作的艺术修辞,而是作为一种认识世界

的方法,本身就具有了本体论的意义与价值。

作为一种态度,细节是对人类精神世界的烛照,是对个体生命呢喃的抚慰。在文学创作

中,作家无论怎样书写外部世界的变化,最终都将指向对人的观照与关怀。作家对人的

关注主要通过对个体生命,尤其是普通弱小生命细节的有意放大,来实现对人类精神世

界的探求和生命价值的肯定,作家把原本细微甚至不可见的部分推到眼前,凸显生命的

脆弱与坚韧,彰显人性的复杂与纯粹,传达人格的卑微与高贵。

在文字的世界中,细节的运用使作品有筋骨、有道德、有温度、有力量。一位优秀作

家,必定是一位注重细节的有心人,因为寻常之处见功力,细微之处见真章。

(摘编自王彬《文学是织锦 细节是纹路》)

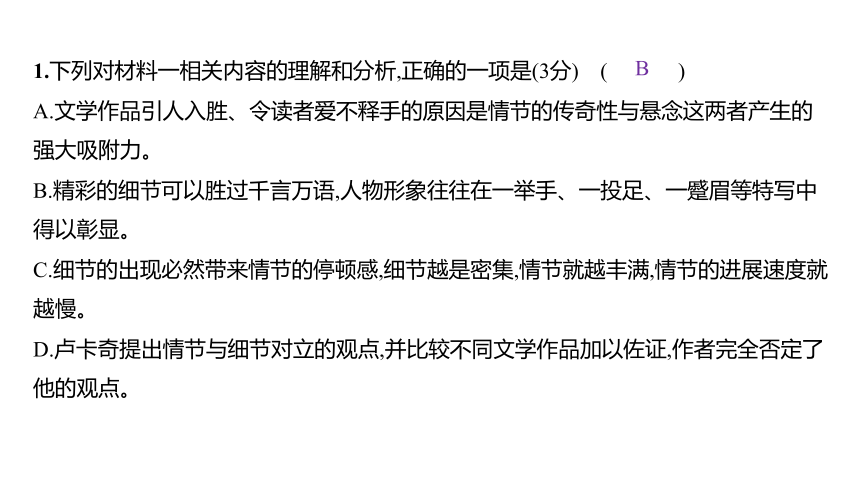

1.下列对材料一相关内容的理解和分析,正确的一项是(3分) ( )

A.文学作品引人入胜、令读者爱不释手的原因是情节的传奇性与悬念这两者产生的

强大吸附力。

B.精彩的细节可以胜过千言万语,人物形象往往在一举手、一投足、一蹙眉等特写中

得以彰显。

C.细节的出现必然带来情节的停顿感,细节越是密集,情节就越丰满,情节的进展速度就

越慢。

D.卢卡奇提出情节与细节对立的观点,并比较不同文学作品加以佐证,作者完全否定了

他的观点。

B

解析 A.由原文第一段可知,文学作品引人入胜、令读者爱不释手有两种因素起到

重要作用,一是“情节内部的传奇性与悬念产生强大的吸附力”,二是“众多斑斓夺

目、逼真神肖的细节构筑或者还原栩栩如生的生活场景,令人如临其境、感同身受”

即众多精彩细节。选项只说了前一个因素,以偏概全。C.“必然”错,对应原文为材料

一第三段“相对地说,细节的出现往往带来停顿之感”。D.“作者完全否定了他的观

点”错。根据材料一最后一段“一个不可否认的事实是,卢卡奇对于情节与细节关系

的论述开启了巨大的理论思考空间”可知,作者并没有完全否定卢卡奇的观点。

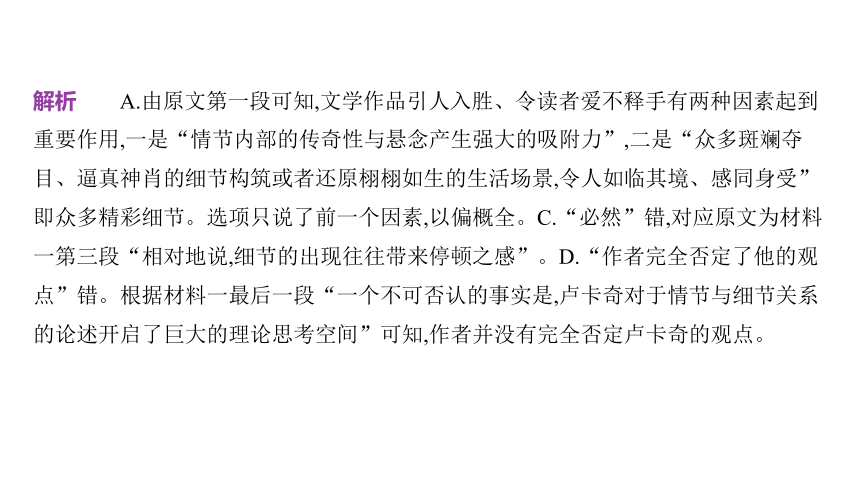

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是(3分) ( )

A.材料一以“契诃夫之枪”创作原则为例,论述文学作品情节与细节之间具有辩证统

一关系。

B.作者认为卢卡奇对“叙述与描写”的期许只是哲学家的艺术理想,这一评价充满讽

刺意味。

C.生活中微小而又平凡的细节,一旦进入文学作品就会变得不平凡,体现作家对生活的

探求。

D.作家要重视细节的作用,可通过对个体生命细节的精心打磨,实现对人类精神世界的

关怀。

D

解析 A.论据和论点不相符,材料一第三段以“契诃夫之枪”创作原则为例,论述的

是情节是一个有机整体。B.“充满讽刺意味”错,原文有“卢卡奇对于情节与细节关

系的论述开启了巨大的理论思考空间”,这是作者对他的肯定。C.“一旦进入文学作

品就会变得不平凡”错,过于绝对。

3. 关联教材课文《哦,香雪》《荷花淀》·细节描写 根据材料二,下列关于“关联细节”

和“自由细节”表述错误的一项是(3分) ( )

A.《哦,香雪》中,香雪看到装有吸铁石的自动铅笔盒时“心跳着,双手紧紧扒住窗

框”,是关联细节,对自动铅笔盒的渴望使她上了火车。

B.《荷花淀》中水生嫂坐在小院中,手指上缠绞着修长的苇眉子,苇眉子在她怀里跳跃

着,这是“自由细节”,缺失不影响事件的完整性。

C.在文学作品中,“关联细节”保证情节发展的完整性和逻辑性,它是故事讲述过程中

不可或缺的组成部分,比自由细节更为关键和重要。

D.在文学作品中,“自由细节”虽然与故事主线关联性不强,甚至看似“节外生枝”,却

C

并非可有可无,它可能成为作品成败的关键因素。

解析 “比自由细节更为关键和重要”错,根据材料二第三段“表面看来,‘关联细

节’……更为关键和重要。相比之下,‘自由细节’似乎变得可有可无。但实际上,游

离在情节之外的‘自由细节’可能恰恰是作品成败的关键,它关乎作品是否具有真实

性……是否感染人、打动人”等可知,关联细节不一定比自由细节更为关键和重要。

4. 关联必修上册第六单元单元学习任务·分析比喻论证的作用 材料二第一段运用比喻,

请结合文本简要分析其论证作用。(4分)

答案 ①将文学创作比作织锦,将细节比作纹路、钥匙、微光,化抽象为具体,生动形

象地提出了细节在文学作品中具有重要作用这一观点。②首段以多重比喻统摄全文,

为后文从叙事修辞、创作方法、人文态度等方面分论细节的作用搭建起“总-分”框

架,总领全文,增强文章论证结构的严密性。(每点2分)

解析 本题考查论证方法及论证作用。答题时先对论证方法本身进行阐释,即说明

材料二第一段是如何运用比喻来进行论证的,再从说服力、表现力、逻辑性等角度思

考其作用。

5. 关联教材整本书阅读·《红楼梦》中的细节描写 下面是《红楼梦》第三回《贾雨村

夤缘复旧职 林黛玉抛父进京都》的一段文字:

一时黛玉进了荣府,下了车。众嬷嬷引着,便往东转弯,穿过一个东西的穿堂,向南大厅

之后,仪门内大院落,上面五间大正房,两边厢房鹿顶耳房钻山,四通八达,轩昂壮丽,比贾

母处不同。黛玉便知这方是正经正内室,一条大甬路,直接出大门的。进入堂屋中,抬头

迎面先看见一个赤金九龙青地大匾,匾上写着斗大的三个大字,是“荣禧堂”,后有一行

小字:“某年月日,书赐荣国公贾源”,又有“万几宸翰之宝”。大紫檀雕螭案上,设着

三尺来高青绿古铜鼎,悬着待漏随朝墨龙大画,一边是金蜼彝,一边是玻璃台皿。地下两

溜十六张楠木交椅,又有一副对联,乃乌木联牌,镶着錾银的字迹,道是:座上珠玑昭日月,

堂前黼黻焕烟霞。下面一行小字,道是:“同乡世教弟勋袭东安郡王穆莳拜手书”。

曹雪芹花大量笔墨来写贾政院的布局和陈设,这部分内容是否如卢卡奇所说属于

“真实细节的肥大症” 请结合两则材料及《红楼梦》相关内容简要分析。(6分)

答案 不属于“真实细节的肥大症”。①服务于情节设置与人物塑造,并非堆砌。

以黛玉初入贾府的视角展开,既展现其作为贵族少女的敏锐观察,也暗示贾府“钟鸣鼎

食之家”的显赫地位和人物的悲剧命运。②呈现生活的本来面目。对贾政院“轩昂

壮丽”的布局、器物的描写,真实展现了贾府的日常生活场景,显示了封建贵族生活的

豪华奢侈。③展现“历史动向”,暗含家族命运和社会结构。“御赐”“郡王手书”

等细节,凸显其与皇权、贵族阶层的紧密联系,体现贾府对皇权的依附,为衰败埋下伏

笔。(每点2分。如结合“自由细节”的作用进行阐释亦可)

解析 先在材料一中找出对卢卡奇所说的“真实细节的肥大症”这一概念内涵的

阐释:“脱离情节或者人物性格而毫无节制地就地膨胀”“逼真的表象复制无助于认

识表象背后的历史运动机制”。要证明题干材料对贾政院的布局和陈设的描写并非

“真实细节的肥大症”,就需要证明这段描写并没有脱离情节或人物性格,而是有助于

刻画人物性格,有助于认识背后的历史运动机制。

根据材料二可知这段描写属于“自由细节”,材料二作者认为“作为一种方法,细节是

作家打开生活本真之门的钥匙”,好的细节应“映照出生活的本来面目”。因此还可

从“呈现生活的本来面目”的角度来分析。

二、 关联教材课文《项脊轩志》 (2025江西新余二模)阅读下面的文字,完成下面小

题。(16分)

我的项脊轩

谭学韵

多年以后,震川先生回到了那一间小小的项脊轩,望着枝缠藤绕的篱笆木门,心里头百感

交集。他轻轻拂袖,掸去门把上的尘灰,吱呀一声,门开了,像是知晓故人的归来。

沿着青石板路望去,繁芜的杂草丛中,手植的枇杷树映入眼帘,亭亭如盖,亭亭如盖……

几缕阳光从密密匝匝的叶隙间倾泻下来,用丝缕温情雕刻着往日的小轩:茂盛的兰桂,反

照的日影,案头上的书卷,未燃尽的油灯,乳白色的象笏,以及亲人们的音容笑貌……

和震川先生一样,我也回到了那条灰白色的街道,站在那一栋旧式居民楼面前。原先安

装在一楼、面朝大街的深青色大铁门已经拆除,留下来的只有因频繁开关门撞击而成

的凹缝。我畅通无阻地迈进仅有少量太阳光线照进的小巷,视线在两侧灰暗斑驳的水

泥墙上搜寻着、扫描着,然后定格在某一瞬间——儿时在墙上刻下的三只小火柴人儿,

它们还在。

我凝望着最初的凝望,满怀温柔,满怀感动,仿佛是一场跨越时空的交汇。

那栋楼是爷爷留下的,一共五层,爸爸一家住在五楼,三叔家住在四楼,四叔家住在三

楼。老式居民楼没有独立的阳台,没有直上直下的电梯,但有夕照下的阅读时光,有一家

人的团圆饭,有三个小屁孩儿的笑与泪……在那栋旧楼房里,那些曾经存在过的悲欢离

合,成为难以割舍的童年记忆。

在《项脊轩志》中,归有光曾描绘修葺前项脊轩的模样——尘泥渗漉,雨泽下注,潮湿如

青苔般肆意滋长,屋内昏天暗日,待久了令人产生晕眩之感。书斋空间有限,案头上书卷

尚且无法安放,更何况他勃发的意气。和项脊轩相比,我对自己的旧屋不禁要感叹一句:

幸甚至哉!

旧屋的“阳台”只是沿着窗户搭建的一排粗铁丝网,上面放着许多植物盆栽。有两盆

“肥美”的芦荟,是奶奶从乡下移植过来栽种的;有一盆兰花和一盆水仙花,是每年逛花

市时妈妈必须置办的“年货”;还有爸爸最爱富贵竹,时不时带回来几枝,一齐放在长形

的陶瓷花盆中,直至插满,苍翠欲滴。闲暇时,他们总爱争论谁的植物更耐看或更旺盛,

而我在一旁观望“看戏”,偶尔充当一下“墙头草”,心里也甚是愉快。

我喜欢下午趴在阳台边上读书,阳光透过铁丝网洒落在书上,形成格子状的光影。累了,

便俯视街道上穿梭往来的人和车,猜想着他们的故事;抬头远眺,目光越过林林总总的居

民楼,可以望见眷恋在半空的落日。夕阳西下,书面上的光影逐渐从书的一端移动到另

一端,从阳台一头的盆栽移动到另一头的盆栽……

再回望几百年前的项脊轩,修葺过后,一切都焕然一新,震川先生得以在干爽明亮的书斋

畅意阅读,读书时的思绪也随之清晰起来。于是乎借书满架,无所不读。忽而偃仰啸歌,

听万籁声;忽而冥然兀坐,写一案文……豪放自在,悠然自得。眼倦时,透过一扇嵌着古

木的窗牖,可见寂寂庭阶啄食鸟,可见一轮明月上半墙,亦可见几枝桂条影斑驳,有如东

坡“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”之妙也。渊沉于此,震川先生也不

禁发出感叹:东坡啊东坡,只恨我生不在彼时,要不我也能与你共享那一夜的月明,畅谈

那一刻的人生,你也不用遗憾少了那一个闲朋挚友。

如果说,震川先生未分家时的项脊轩是“庭中通南北为一”,那么我的则是“楼中通上

下为一”,一家只需在自己所在的楼层往楼梯处喊一声,响亮的回声便可迅速将信息传

达至不同层的另两家。而在家中,最经常吆喝的要数奶奶了。她喜欢上下穿梭于三层

楼,也不嫌累,不管是逢年过节,还是日常相聚,只要她喊一声,我们便会来到她所在的一

楼,聚在一起吃饭。

饭桌上的时光是轻松和谐的,特别是年夜饭,一家人相聚于此,小孩儿坐在一起互相打闹

嬉戏,奶奶不住地唠叨柴米油盐生活琐事,父辈们举杯畅饮,聊聊过往一年的经历和收

获,谈谈新一年的计划和希冀,颇有一丝“绿蚁新醅酒,红泥小火炉”之况味。在这一围

说大不大、说小不小的饭桌上,过去一年纷纷扰扰的烦恼和形形色色的喜乐,似乎都得

以安放在桌的一隅,弥漫在空气中的,是一家人、十颗心汇聚在一起而发散开来的温暖。

2012年,爸爸拿出了十几年的积蓄,购买了当时市里一个新楼盘的套房,我们一家成为最

早从老楼搬走的。还记得搬家大货车来到楼下的那一天,我在自己房间里独自待了很

久。日影下的文字、饭桌上的碗筷、泥墙上的小人……直到爸爸妈妈敲开房门,我才

从深重的记忆中醒来,走出房门,客厅空空。

随后几年,三叔和四叔也陆续从老楼搬离,迁到不同的小区。虽仍在同一市区,但因奔波

于各自的工作与家庭,一起聚首围桌吃饭的时光越来越少了。而由于年龄的增长,腿脚

不便,奶奶不再能够频繁地来往于三家之间。尽管如此,老人家仍常念叨:要努力读书

啊,阿嬷希望在有生之年能看到你考上大学。

震川先生也曾回忆起大母的喃喃之语:“吾儿,久不见若影,何竟日默默在此,大类女郎

也 ”“吾家读书久不效,儿之成,则可待乎!”听罢,仿佛夹杂着时光远逝的一丝悲凉,但

在苦累暗淡之中,又一切都生了光辉。

(有删改)

1.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分) ( )

A.作者想象归有光回到项脊轩充满温情的场景,与《项脊轩志》中家散妻逝的凄凉之

景形成鲜明反差。

B.当父母发生争论时,“我”从旁“看戏”,偶尔还充当“墙头草”,父母间情感不和并

没有影响孩童的愉悦。

C.作者详写大家庭群居的热闹,略写小家庭陆续从老楼搬离,含蓄表达了自己对大家庭

离散的伤感。

D.奶奶希望“我”努力读书,在有生之年看到“我”考上大学,这让“我”感受到长辈

对自己的殷切期待,心里倍感温暖。

B

解析 “父母间情感不和”错误。文中父母“总爱争论谁的植物更耐看或更旺

盛”并不是情感不和的体现,相反,是用戏谑的口吻表现父母关系的融洽、和谐。

2.下列对“再回望几百年前的项脊轩”这个段落的分析,不正确的一项是(3分) ( )

A.作者回想归有光在修葺后的项脊轩读书写字的欢快情景,说明环境能影响人的心

境。

B.作者采用了对仗、排比的句式再现《项脊轩志》中的情景,既使材料集中,又节奏明

快。

C.庭中明月半墙、桂影斑驳与庭下积水空明、水中藻荇交横之景都有种宁静清幽的

美。

D.归有光认为苏轼当时缺少像他这样可以畅谈人生的闲朋挚友,这是苏轼一生的遗

憾。

D

解析 “归有光认为苏轼当时缺少像他这样可以畅谈人生的闲朋挚友”理解错

误。原文只是说“遗憾少了那一个闲朋挚友”,并不是说苏轼缺少闲朋挚友。

3. 关联教材课文《项脊轩志》 作者为何要把自己曾居住的楼房说成是“我的项脊

轩” 请结合作品内容简要分析。(4分)

答案 ①自己居住的楼房和项脊轩都是读书的乐园,都寄寓着祖母的厚望。②自己

居住的楼房和项脊轩都牵连着可贵的亲情,演绎着人间悲欢离合的故事。(每点2分)

解析 题干提示了一组类比关系——“我”曾居住的楼房是“我的项脊轩”,该楼

房对于“我”的意义相当于项脊轩对于归有光的意义。答题时,要结合《项脊轩志》

一文的内容、情感,梳理出“我”曾居住的楼房与归有光的项脊轩的相似点,再由表及

里,概括二者在情感上的相通之处。

4.本文设置了归有光和“我”两条线索,他们时而相对,又时而交融,请简要分析这样写

的妙处。(6分)

答案 ①归有光的项脊轩修葺前的窘迫与“我”旧时生活的美好形成相对关系,两

相对照,更加衬托出“我”回忆旧时的温馨、快乐、幸福之感受。②归有光和自己重

回旧处的温暖感动、往日读书的闲适、祖母对儿孙的希望等交融为一,两线并行,表达

出对过往生活、亲情的感慨与眷念,强化了情感共鸣。③两条线索时而相对、时而交

融,使行文富于变化,丰富文章文化内涵,拓宽文章的意境空间。(每点2分)

解析 题干中“相对”可理解为相反,亦可理解为相互独立,“交融”可理解为统一,

据此明确两条线索古今交织,使文章有了今昔对照的特质。作答时可从归有光和

“我”两条线索的相反(第六段)、统一两个角度来谈这样的写法对情感表达、读者阅

读感受等的影响。

三、(2025四川绵阳高考模拟预测)阅读下面这首宋词,完成小题。(9分)

水调歌头·和信守郑舜举蔗庵韵①

辛弃疾

万事到白发,日月几西东。羊肠九折歧路,老我惯经从。竹树前溪风月,鸡酒东家父老,

一笑偶相逢。此乐竟谁觉,天外有冥鸿②。

味平生,公与我,定无同。玉堂金马,自有佳处着诗翁。“好锁云烟窗户,怕入丹青图画,

飞去了无踪。”③此语更痴绝,真有虎头④风。

[注] ①郑舜举做信州太守时,常住在乡间的蔗庵,与罢官闲居的辛弃疾时常往来唱

和。②冥鸿:飞在高空的鸿雁,喻指隐士。③此三句是引用郑舜举原词的话。④虎头:顾

恺之小字虎头,世传他有“ 三绝”——画绝、文绝、痴绝。

1.下列对这首词的理解和鉴赏,不正确的一项是(3分) ( )

A.上阕前两句叙写了日月交替、历经万事、人生易老的情形,表达了词人对岁月流逝

的感慨。

B.下阕前三句赞美了词人与郑舜举的深厚情谊,在词人一生中,他们的关系恐怕是难以

找到比肩的。

C.“玉堂金马”“自有佳处”写出友人所居蔗庵的富丽堂皇,这为下句“好锁云烟窗

户”做了铺垫。

D.下阕引用郑舜举原词语句,并评价其有顾恺之般的“痴绝”,表达了对友人高雅情趣

的赞美。

C

解析 “‘玉堂金马’‘自有佳处’写出友人所居蔗庵的富丽堂皇”有误。“玉

堂金马”是指友人郑舜举富丽堂皇的官邸,“自有佳处”指的是友人乡间的蔗庵,并未

写出蔗庵的富丽堂皇。

2. 关联教材重要作家作品·陶渊明作品的田园特色和隐逸意味 辛弃疾罢官闲居时的创

作,受到了陶渊明作品的影响,带有一些田园特色和隐逸意味,请结合画线句,谈谈你对

此的理解。(6分)

答案 ①“竹树前溪风月,鸡酒东家父老,一笑偶相逢”三句描写了优美的乡间风光,

乡邻杀鸡摆酒、殷勤款待的情景,与陶渊明《桃花源记》的田园生活场景相似。②

“此乐竟谁觉,天外有冥鸿”写出词人在乡间闲游的乐趣,只有像冥鸿那样的隐士才能

领略理解,体现了陶渊明式“复得返自然”的隐逸意味。(每点3分)

解析 “竹树前溪风月,鸡酒东家父老,一笑偶相逢”所展现的乡间风光与乡邻款待

的情景,与陶渊明《桃花源记》的田园生活场景相似,体现了田园特色。“此乐竟谁觉,

天外有冥鸿”中,抓住“冥鸿”这一意象,就可体味到其中的隐逸意味,这与陶渊明“复

得返自然”等诗句的意味有相似之处。

1. 关联必修上册第八单元·新词语的来源 (2025湖北武汉武昌区三模节选)文段中加点词

“多巴胺”,是内源性含氮有机化合物(英文名为:dopamine,该单词的来源为3,4-dihy-

droxyphenethylamine)或称2-(3,4-二羟基苯基)乙胺。以下各选项词语的造词法,与“多

巴胺”属于同一类型的是(3分) ( )

在现代生活中,由于快节奏的工作和生活,以及不规律的饮食习惯,很多人容易出现激素

失衡,进而导致食欲异常亢进,尤其是甜食。与此同时,多巴胺等神经递质也会影响我们

的食欲,使我们对食物产生渴望。

A.啤酒 B.发小儿

C.锦鲤 D.团购

四、语言文字运用

A

解析 加点词“多巴胺”属于外来语音译产生的新词语,A.啤酒,与“多巴胺”属于

同一类型,是从英语单词“beer”音译而来的。B.发小儿,属于方言演变而来的新词语,

是从北京话演变而来的。C.锦鲤,属于旧词新义,原指一种具有较高观赏价值的鱼类,后

来指希望得到幸运的眷顾。D.团购,属于随着新事物、新概念、新现象而产生的新词

语,是随着团体购物的形式出现而产生的。

2. 关联必修上册第八单元·丰富熟语积累 (2025山西临汾三模改编)下列成语的意义类型

不同于其他三项的一项是(3分) ( )

A.鳞次栉比 B.风云变幻 C.有案可稽 D.雪泥鸿爪

C

解析 A.鳞次栉比,像鱼鳞和梳子齿那样有次序地排列着,多用来形容房屋或船只等

排列得很密、很整齐。B.风云变幻,像风云那样变化不定,比喻时局变化迅速,动向难以

预料。C.有案可稽,指有证据可查。案,案卷,文书;稽,查考。D.雪泥鸿爪,指大雁踏过雪

地时留下的爪印,比喻往事留下的痕迹。雪泥,融化着雪水的泥土;鸿,大雁。根据意义

可知,A、B、D三项均通过具象事物或意象表达意义,属于比喻类成语,C项不属此类。

3. 关联必修上册第八单元·词义的辨析和词语的使用 (2025河北衡水中学一模节选)下面

文段方框处填“监”或“检”哪个字效果更好 请说明理由。(4分)

肥胖已成为危害个人身体健康的重要因素,因此每个人都要做好管理自己体重的“第

一责任人”。评估体重状况,可以用好BMI(身体质量指数)和腰围“两把尺子”,定期

□测体重。管理体重,则要从“管住嘴”“迈开腿”开始行动,既要科学控制饮食,也要

选择自己感兴趣且适合的体育运动多锻炼,把对体重数字的关心转化为对生活节奏的

把控。

答案 “监”效果更好。(1分)理由:①“监测”指监视检测,强调持续性、干预性,

与原文定期观察体重进行体重管理的科学要求契合;(1分)②而“检测”指检验测定,更

突出检查、检验之意,不符合原文提到的“定期”评估体重状况的语境。(2分)

解析 一方面要把握“监”和“检”两个字含义的区别,另一方面要注意词义与语

境的契合度。

风向解读

命题锚定教材核心内容,通过情境创新考查语文关键能力。命题时,从教材中的各

类文本、知识点、学习(研习)任务等提取关键要素,如将教材里的文学鉴赏方法,置于

全新的课外文学作品赏析情境中考查;把教材涉及的文化常识,融入到社会热点事件的

分析里。答题时,学生需跳出机械记忆,深入理解教材中的母题,灵活调用相关知识,在

新情境中进行迁移运用。

一、 关联必修下册第六单元单元学习任务·体会小说中细节描写的艺术魅力 (2025辽

风向三 教考衔接命题

宁丹东二模)阅读下面的文字,完成小题。(19分)

材料一:

文学叙事之所以引人入胜,甚至让人欲罢不能,两种因素起到重要作用:情节内部的传奇

性与悬念产生强大的吸附力,人们被“欲知后事如何”的渴念牢牢拽住而无法脱身;众

多斑斓夺目、逼真神肖的细节构筑或者还原栩栩如生的生活场景,令人如临其境、感

同身受。文学的细节可以是一个表情、一个动作,也可以是一个街景、一面悬崖。它

是对于事件整体一个切面的捕捉、截取,或者聚焦、扩大,使之成为特写镜头,一个精彩

细节可以胜过众多盘旋于外围的冗长形容。当然,细节的再现并非堆砌式的描写,不分

青红皂白地放大所见所闻。杰出的文学大师往往敏捷地抓住一个细节,从而激活一个

特殊人物形象,或者带动一段完整的生活气氛。

许多作家往往遵从一个原则:艺术无杂音。出现在作品之中的内容必定负担某种意义,

不负担任何意义的内容将因为多余而被剔除。文学叙事并非流速均匀,波澜不惊,而是

时密时疏,时快时慢,起伏错落,回旋缠绕,有时一句话概括了二十年,有时五页纸仅仅书

写半个小时的经验。面对一个房间,可以是三言两语的简述,也可以是洋洋洒洒三百

句。重要的是,作家力图聚焦生活的哪一个部位,剖开哪一个层面。

戏剧上有个著名的“契诃夫之枪”创作原则:如果你在第一章中说有一支挂在墙上的

步枪,在第二或第三章中它必须开火。如果它不打算发射,就不应该挂在那里。这表明

情节是一个有机整体,保持始于开端、继而高潮、终于结局的持续演变。相对地说,细

节的出现往往带来停顿之感。两军将领阵前挥刀厮杀,两个恋人咖啡馆晤面密谈,一个

足球运动员即将临门一脚——这时,任何服饰、神态、身姿、心理和外部环境的细节

描写都将暂停动作性,从而使情节滞留于原地。细节愈是密集,情节愈是丰满,情节的进

展速度愈慢;反之,细节愈是稀少,情节愈是简明,情节的进展速度愈快。这是文学叙事

内部情节与细节之间的辩证统一。然而,情节与细节的不同叙事倾向曾经引起现实主

义文学内部一场深刻的争论。

西方马克思主义理论家卢卡奇在论文《叙述与描写》之中提出情节与细节的对立。

卢卡奇比较了左拉与巴尔扎克。左拉的《娜娜》与巴尔扎克的《幻灭》都出现了剧

院:相对于《幻灭》之中剧院与人物命运的紧密联系,左拉对于种种剧院细节的描写只

不过制造出一个完整的孤立片段。总之,左拉的细节描写精细准确,然而这些细节可能

脱离情节或者人物性格而毫无节制地就地膨胀,甚至成为情节内部一个笨重的赘物—

—“真实细节的肥大症”。卢卡奇认为,左拉的倾向隐含了自然主义的危险,逼真的表

象复制无助于认识表象背后的历史运动机制;巴尔扎克之所以成为伟大的现实主义作

家,一个重要的原因即是,摆脱静态的细节堆积而在叙述中展现出历史的动向。

卢卡奇论证了他心目中的现实主义文学,但是,情节与细节的关系或许仍然比他预料的

还要复杂。卢卡奇对于“叙述与描写”隐含的期许是,情节的持续演变犹如历史运动

机制的寓言,众多纷杂的细节完整地反射出情节的内涵。因此,细节、情节、历史之间

构成彼此象征的同心圆。或许,这仅仅是一个哲学家的艺术理想。事实上,许多时候,恰

恰由于细节、情节、历史之间的落差,文学可能显示出其不意的特殊发现。当然,无论

人们对《叙述与描写》的观点产生何种异议或者提供多少补充,一个不可否认的事实

是,卢卡奇对于情节与细节关系的论述开启了巨大的理论思考空间。

(摘编自南帆《细节会说话》)

材料二:

在文学创作的织锦上,细节是细腻的纹路,它们精致地镶嵌在文字之间,使作品具有了层

次感和辨识度,进而成就作品的不平凡。细节虽小,却隐藏着作品的精神符码,是作家触

及世界与生活本真的钥匙,是照亮人类精神世界的微光。

作为一种叙事修辞,细节是成就经典作品的重要元素。从叙事学角度来看,好的细节能

够使人物形象更加生动、立体,有效渲染环境气氛,推动故事情节发展,为叙述者讲述故

事提供动力和支撑。俄国形式主义文论代表人物鲍里斯·托马舍夫斯基根据细节在叙

事中的功能将之分为“关联细节”和“自由细节”两大类。“关联细节”链接两个

不同的情节单元,以因果为关系纽带串联起不同的事件,是故事讲述过程中不可或缺的

部分。“自由细节”则游离在情节的发展之外,即便缺失也不会影响事件进程的完整

性和有序性。

表面看来,“关联细节”在故事讲述过程中穿针引线,能够保证情节发展的逻辑性,使故

事的起承转合符合世情人性,增加作品的可读性和吸引力,更为关键和重要。相比之下,

“自由细节”似乎变得可有可无。但实际上,游离在情节之外的“自由细节”可能恰

恰是作品成败的关键,它关乎作品是否具有真实性,是否具有丰富的意蕴,是否生动、形

象,是否感染人、打动人。

作为一种方法,细节是作家打开生活本真之门的钥匙。文学是思想的容器,是作家介入

现实世界、进入生活内部的通道。生活本身就是由无数个细节构成,它们散落在生活

的各个角落,微小、不起眼,却能映照出生活的本来面目。作家要洞悉生活的本质,就要

有发现的眼睛,以孩童般的眼光探寻平凡生活中的不凡,用一种新的视角来看待生活。

不少作家在创作中善于采用细节铺陈的方式来呈现生活的本来面目,体现作者对生活

本真的认识与探求。在这里,细节不再是文学创作的艺术修辞,而是作为一种认识世界

的方法,本身就具有了本体论的意义与价值。

作为一种态度,细节是对人类精神世界的烛照,是对个体生命呢喃的抚慰。在文学创作

中,作家无论怎样书写外部世界的变化,最终都将指向对人的观照与关怀。作家对人的

关注主要通过对个体生命,尤其是普通弱小生命细节的有意放大,来实现对人类精神世

界的探求和生命价值的肯定,作家把原本细微甚至不可见的部分推到眼前,凸显生命的

脆弱与坚韧,彰显人性的复杂与纯粹,传达人格的卑微与高贵。

在文字的世界中,细节的运用使作品有筋骨、有道德、有温度、有力量。一位优秀作

家,必定是一位注重细节的有心人,因为寻常之处见功力,细微之处见真章。

(摘编自王彬《文学是织锦 细节是纹路》)

1.下列对材料一相关内容的理解和分析,正确的一项是(3分) ( )

A.文学作品引人入胜、令读者爱不释手的原因是情节的传奇性与悬念这两者产生的

强大吸附力。

B.精彩的细节可以胜过千言万语,人物形象往往在一举手、一投足、一蹙眉等特写中

得以彰显。

C.细节的出现必然带来情节的停顿感,细节越是密集,情节就越丰满,情节的进展速度就

越慢。

D.卢卡奇提出情节与细节对立的观点,并比较不同文学作品加以佐证,作者完全否定了

他的观点。

B

解析 A.由原文第一段可知,文学作品引人入胜、令读者爱不释手有两种因素起到

重要作用,一是“情节内部的传奇性与悬念产生强大的吸附力”,二是“众多斑斓夺

目、逼真神肖的细节构筑或者还原栩栩如生的生活场景,令人如临其境、感同身受”

即众多精彩细节。选项只说了前一个因素,以偏概全。C.“必然”错,对应原文为材料

一第三段“相对地说,细节的出现往往带来停顿之感”。D.“作者完全否定了他的观

点”错。根据材料一最后一段“一个不可否认的事实是,卢卡奇对于情节与细节关系

的论述开启了巨大的理论思考空间”可知,作者并没有完全否定卢卡奇的观点。

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是(3分) ( )

A.材料一以“契诃夫之枪”创作原则为例,论述文学作品情节与细节之间具有辩证统

一关系。

B.作者认为卢卡奇对“叙述与描写”的期许只是哲学家的艺术理想,这一评价充满讽

刺意味。

C.生活中微小而又平凡的细节,一旦进入文学作品就会变得不平凡,体现作家对生活的

探求。

D.作家要重视细节的作用,可通过对个体生命细节的精心打磨,实现对人类精神世界的

关怀。

D

解析 A.论据和论点不相符,材料一第三段以“契诃夫之枪”创作原则为例,论述的

是情节是一个有机整体。B.“充满讽刺意味”错,原文有“卢卡奇对于情节与细节关

系的论述开启了巨大的理论思考空间”,这是作者对他的肯定。C.“一旦进入文学作

品就会变得不平凡”错,过于绝对。

3. 关联教材课文《哦,香雪》《荷花淀》·细节描写 根据材料二,下列关于“关联细节”

和“自由细节”表述错误的一项是(3分) ( )

A.《哦,香雪》中,香雪看到装有吸铁石的自动铅笔盒时“心跳着,双手紧紧扒住窗

框”,是关联细节,对自动铅笔盒的渴望使她上了火车。

B.《荷花淀》中水生嫂坐在小院中,手指上缠绞着修长的苇眉子,苇眉子在她怀里跳跃

着,这是“自由细节”,缺失不影响事件的完整性。

C.在文学作品中,“关联细节”保证情节发展的完整性和逻辑性,它是故事讲述过程中

不可或缺的组成部分,比自由细节更为关键和重要。

D.在文学作品中,“自由细节”虽然与故事主线关联性不强,甚至看似“节外生枝”,却

C

并非可有可无,它可能成为作品成败的关键因素。

解析 “比自由细节更为关键和重要”错,根据材料二第三段“表面看来,‘关联细

节’……更为关键和重要。相比之下,‘自由细节’似乎变得可有可无。但实际上,游

离在情节之外的‘自由细节’可能恰恰是作品成败的关键,它关乎作品是否具有真实

性……是否感染人、打动人”等可知,关联细节不一定比自由细节更为关键和重要。

4. 关联必修上册第六单元单元学习任务·分析比喻论证的作用 材料二第一段运用比喻,

请结合文本简要分析其论证作用。(4分)

答案 ①将文学创作比作织锦,将细节比作纹路、钥匙、微光,化抽象为具体,生动形

象地提出了细节在文学作品中具有重要作用这一观点。②首段以多重比喻统摄全文,

为后文从叙事修辞、创作方法、人文态度等方面分论细节的作用搭建起“总-分”框

架,总领全文,增强文章论证结构的严密性。(每点2分)

解析 本题考查论证方法及论证作用。答题时先对论证方法本身进行阐释,即说明

材料二第一段是如何运用比喻来进行论证的,再从说服力、表现力、逻辑性等角度思

考其作用。

5. 关联教材整本书阅读·《红楼梦》中的细节描写 下面是《红楼梦》第三回《贾雨村

夤缘复旧职 林黛玉抛父进京都》的一段文字:

一时黛玉进了荣府,下了车。众嬷嬷引着,便往东转弯,穿过一个东西的穿堂,向南大厅

之后,仪门内大院落,上面五间大正房,两边厢房鹿顶耳房钻山,四通八达,轩昂壮丽,比贾

母处不同。黛玉便知这方是正经正内室,一条大甬路,直接出大门的。进入堂屋中,抬头

迎面先看见一个赤金九龙青地大匾,匾上写着斗大的三个大字,是“荣禧堂”,后有一行

小字:“某年月日,书赐荣国公贾源”,又有“万几宸翰之宝”。大紫檀雕螭案上,设着

三尺来高青绿古铜鼎,悬着待漏随朝墨龙大画,一边是金蜼彝,一边是玻璃台皿。地下两

溜十六张楠木交椅,又有一副对联,乃乌木联牌,镶着錾银的字迹,道是:座上珠玑昭日月,

堂前黼黻焕烟霞。下面一行小字,道是:“同乡世教弟勋袭东安郡王穆莳拜手书”。

曹雪芹花大量笔墨来写贾政院的布局和陈设,这部分内容是否如卢卡奇所说属于

“真实细节的肥大症” 请结合两则材料及《红楼梦》相关内容简要分析。(6分)

答案 不属于“真实细节的肥大症”。①服务于情节设置与人物塑造,并非堆砌。

以黛玉初入贾府的视角展开,既展现其作为贵族少女的敏锐观察,也暗示贾府“钟鸣鼎

食之家”的显赫地位和人物的悲剧命运。②呈现生活的本来面目。对贾政院“轩昂

壮丽”的布局、器物的描写,真实展现了贾府的日常生活场景,显示了封建贵族生活的

豪华奢侈。③展现“历史动向”,暗含家族命运和社会结构。“御赐”“郡王手书”

等细节,凸显其与皇权、贵族阶层的紧密联系,体现贾府对皇权的依附,为衰败埋下伏

笔。(每点2分。如结合“自由细节”的作用进行阐释亦可)

解析 先在材料一中找出对卢卡奇所说的“真实细节的肥大症”这一概念内涵的

阐释:“脱离情节或者人物性格而毫无节制地就地膨胀”“逼真的表象复制无助于认

识表象背后的历史运动机制”。要证明题干材料对贾政院的布局和陈设的描写并非

“真实细节的肥大症”,就需要证明这段描写并没有脱离情节或人物性格,而是有助于

刻画人物性格,有助于认识背后的历史运动机制。

根据材料二可知这段描写属于“自由细节”,材料二作者认为“作为一种方法,细节是

作家打开生活本真之门的钥匙”,好的细节应“映照出生活的本来面目”。因此还可

从“呈现生活的本来面目”的角度来分析。

二、 关联教材课文《项脊轩志》 (2025江西新余二模)阅读下面的文字,完成下面小

题。(16分)

我的项脊轩

谭学韵

多年以后,震川先生回到了那一间小小的项脊轩,望着枝缠藤绕的篱笆木门,心里头百感

交集。他轻轻拂袖,掸去门把上的尘灰,吱呀一声,门开了,像是知晓故人的归来。

沿着青石板路望去,繁芜的杂草丛中,手植的枇杷树映入眼帘,亭亭如盖,亭亭如盖……

几缕阳光从密密匝匝的叶隙间倾泻下来,用丝缕温情雕刻着往日的小轩:茂盛的兰桂,反

照的日影,案头上的书卷,未燃尽的油灯,乳白色的象笏,以及亲人们的音容笑貌……

和震川先生一样,我也回到了那条灰白色的街道,站在那一栋旧式居民楼面前。原先安

装在一楼、面朝大街的深青色大铁门已经拆除,留下来的只有因频繁开关门撞击而成

的凹缝。我畅通无阻地迈进仅有少量太阳光线照进的小巷,视线在两侧灰暗斑驳的水

泥墙上搜寻着、扫描着,然后定格在某一瞬间——儿时在墙上刻下的三只小火柴人儿,

它们还在。

我凝望着最初的凝望,满怀温柔,满怀感动,仿佛是一场跨越时空的交汇。

那栋楼是爷爷留下的,一共五层,爸爸一家住在五楼,三叔家住在四楼,四叔家住在三

楼。老式居民楼没有独立的阳台,没有直上直下的电梯,但有夕照下的阅读时光,有一家

人的团圆饭,有三个小屁孩儿的笑与泪……在那栋旧楼房里,那些曾经存在过的悲欢离

合,成为难以割舍的童年记忆。

在《项脊轩志》中,归有光曾描绘修葺前项脊轩的模样——尘泥渗漉,雨泽下注,潮湿如

青苔般肆意滋长,屋内昏天暗日,待久了令人产生晕眩之感。书斋空间有限,案头上书卷

尚且无法安放,更何况他勃发的意气。和项脊轩相比,我对自己的旧屋不禁要感叹一句:

幸甚至哉!

旧屋的“阳台”只是沿着窗户搭建的一排粗铁丝网,上面放着许多植物盆栽。有两盆

“肥美”的芦荟,是奶奶从乡下移植过来栽种的;有一盆兰花和一盆水仙花,是每年逛花

市时妈妈必须置办的“年货”;还有爸爸最爱富贵竹,时不时带回来几枝,一齐放在长形

的陶瓷花盆中,直至插满,苍翠欲滴。闲暇时,他们总爱争论谁的植物更耐看或更旺盛,

而我在一旁观望“看戏”,偶尔充当一下“墙头草”,心里也甚是愉快。

我喜欢下午趴在阳台边上读书,阳光透过铁丝网洒落在书上,形成格子状的光影。累了,

便俯视街道上穿梭往来的人和车,猜想着他们的故事;抬头远眺,目光越过林林总总的居

民楼,可以望见眷恋在半空的落日。夕阳西下,书面上的光影逐渐从书的一端移动到另

一端,从阳台一头的盆栽移动到另一头的盆栽……

再回望几百年前的项脊轩,修葺过后,一切都焕然一新,震川先生得以在干爽明亮的书斋

畅意阅读,读书时的思绪也随之清晰起来。于是乎借书满架,无所不读。忽而偃仰啸歌,

听万籁声;忽而冥然兀坐,写一案文……豪放自在,悠然自得。眼倦时,透过一扇嵌着古

木的窗牖,可见寂寂庭阶啄食鸟,可见一轮明月上半墙,亦可见几枝桂条影斑驳,有如东

坡“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”之妙也。渊沉于此,震川先生也不

禁发出感叹:东坡啊东坡,只恨我生不在彼时,要不我也能与你共享那一夜的月明,畅谈

那一刻的人生,你也不用遗憾少了那一个闲朋挚友。

如果说,震川先生未分家时的项脊轩是“庭中通南北为一”,那么我的则是“楼中通上

下为一”,一家只需在自己所在的楼层往楼梯处喊一声,响亮的回声便可迅速将信息传

达至不同层的另两家。而在家中,最经常吆喝的要数奶奶了。她喜欢上下穿梭于三层

楼,也不嫌累,不管是逢年过节,还是日常相聚,只要她喊一声,我们便会来到她所在的一

楼,聚在一起吃饭。

饭桌上的时光是轻松和谐的,特别是年夜饭,一家人相聚于此,小孩儿坐在一起互相打闹

嬉戏,奶奶不住地唠叨柴米油盐生活琐事,父辈们举杯畅饮,聊聊过往一年的经历和收

获,谈谈新一年的计划和希冀,颇有一丝“绿蚁新醅酒,红泥小火炉”之况味。在这一围

说大不大、说小不小的饭桌上,过去一年纷纷扰扰的烦恼和形形色色的喜乐,似乎都得

以安放在桌的一隅,弥漫在空气中的,是一家人、十颗心汇聚在一起而发散开来的温暖。

2012年,爸爸拿出了十几年的积蓄,购买了当时市里一个新楼盘的套房,我们一家成为最

早从老楼搬走的。还记得搬家大货车来到楼下的那一天,我在自己房间里独自待了很

久。日影下的文字、饭桌上的碗筷、泥墙上的小人……直到爸爸妈妈敲开房门,我才

从深重的记忆中醒来,走出房门,客厅空空。

随后几年,三叔和四叔也陆续从老楼搬离,迁到不同的小区。虽仍在同一市区,但因奔波

于各自的工作与家庭,一起聚首围桌吃饭的时光越来越少了。而由于年龄的增长,腿脚

不便,奶奶不再能够频繁地来往于三家之间。尽管如此,老人家仍常念叨:要努力读书

啊,阿嬷希望在有生之年能看到你考上大学。

震川先生也曾回忆起大母的喃喃之语:“吾儿,久不见若影,何竟日默默在此,大类女郎

也 ”“吾家读书久不效,儿之成,则可待乎!”听罢,仿佛夹杂着时光远逝的一丝悲凉,但

在苦累暗淡之中,又一切都生了光辉。

(有删改)

1.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分) ( )

A.作者想象归有光回到项脊轩充满温情的场景,与《项脊轩志》中家散妻逝的凄凉之

景形成鲜明反差。

B.当父母发生争论时,“我”从旁“看戏”,偶尔还充当“墙头草”,父母间情感不和并

没有影响孩童的愉悦。

C.作者详写大家庭群居的热闹,略写小家庭陆续从老楼搬离,含蓄表达了自己对大家庭

离散的伤感。

D.奶奶希望“我”努力读书,在有生之年看到“我”考上大学,这让“我”感受到长辈

对自己的殷切期待,心里倍感温暖。

B

解析 “父母间情感不和”错误。文中父母“总爱争论谁的植物更耐看或更旺

盛”并不是情感不和的体现,相反,是用戏谑的口吻表现父母关系的融洽、和谐。

2.下列对“再回望几百年前的项脊轩”这个段落的分析,不正确的一项是(3分) ( )

A.作者回想归有光在修葺后的项脊轩读书写字的欢快情景,说明环境能影响人的心

境。

B.作者采用了对仗、排比的句式再现《项脊轩志》中的情景,既使材料集中,又节奏明

快。

C.庭中明月半墙、桂影斑驳与庭下积水空明、水中藻荇交横之景都有种宁静清幽的

美。

D.归有光认为苏轼当时缺少像他这样可以畅谈人生的闲朋挚友,这是苏轼一生的遗

憾。

D

解析 “归有光认为苏轼当时缺少像他这样可以畅谈人生的闲朋挚友”理解错

误。原文只是说“遗憾少了那一个闲朋挚友”,并不是说苏轼缺少闲朋挚友。

3. 关联教材课文《项脊轩志》 作者为何要把自己曾居住的楼房说成是“我的项脊

轩” 请结合作品内容简要分析。(4分)

答案 ①自己居住的楼房和项脊轩都是读书的乐园,都寄寓着祖母的厚望。②自己

居住的楼房和项脊轩都牵连着可贵的亲情,演绎着人间悲欢离合的故事。(每点2分)

解析 题干提示了一组类比关系——“我”曾居住的楼房是“我的项脊轩”,该楼

房对于“我”的意义相当于项脊轩对于归有光的意义。答题时,要结合《项脊轩志》

一文的内容、情感,梳理出“我”曾居住的楼房与归有光的项脊轩的相似点,再由表及

里,概括二者在情感上的相通之处。

4.本文设置了归有光和“我”两条线索,他们时而相对,又时而交融,请简要分析这样写

的妙处。(6分)

答案 ①归有光的项脊轩修葺前的窘迫与“我”旧时生活的美好形成相对关系,两

相对照,更加衬托出“我”回忆旧时的温馨、快乐、幸福之感受。②归有光和自己重

回旧处的温暖感动、往日读书的闲适、祖母对儿孙的希望等交融为一,两线并行,表达

出对过往生活、亲情的感慨与眷念,强化了情感共鸣。③两条线索时而相对、时而交

融,使行文富于变化,丰富文章文化内涵,拓宽文章的意境空间。(每点2分)

解析 题干中“相对”可理解为相反,亦可理解为相互独立,“交融”可理解为统一,

据此明确两条线索古今交织,使文章有了今昔对照的特质。作答时可从归有光和

“我”两条线索的相反(第六段)、统一两个角度来谈这样的写法对情感表达、读者阅

读感受等的影响。

三、(2025四川绵阳高考模拟预测)阅读下面这首宋词,完成小题。(9分)

水调歌头·和信守郑舜举蔗庵韵①

辛弃疾

万事到白发,日月几西东。羊肠九折歧路,老我惯经从。竹树前溪风月,鸡酒东家父老,

一笑偶相逢。此乐竟谁觉,天外有冥鸿②。

味平生,公与我,定无同。玉堂金马,自有佳处着诗翁。“好锁云烟窗户,怕入丹青图画,

飞去了无踪。”③此语更痴绝,真有虎头④风。

[注] ①郑舜举做信州太守时,常住在乡间的蔗庵,与罢官闲居的辛弃疾时常往来唱

和。②冥鸿:飞在高空的鸿雁,喻指隐士。③此三句是引用郑舜举原词的话。④虎头:顾

恺之小字虎头,世传他有“ 三绝”——画绝、文绝、痴绝。

1.下列对这首词的理解和鉴赏,不正确的一项是(3分) ( )

A.上阕前两句叙写了日月交替、历经万事、人生易老的情形,表达了词人对岁月流逝

的感慨。

B.下阕前三句赞美了词人与郑舜举的深厚情谊,在词人一生中,他们的关系恐怕是难以

找到比肩的。

C.“玉堂金马”“自有佳处”写出友人所居蔗庵的富丽堂皇,这为下句“好锁云烟窗

户”做了铺垫。

D.下阕引用郑舜举原词语句,并评价其有顾恺之般的“痴绝”,表达了对友人高雅情趣

的赞美。

C

解析 “‘玉堂金马’‘自有佳处’写出友人所居蔗庵的富丽堂皇”有误。“玉

堂金马”是指友人郑舜举富丽堂皇的官邸,“自有佳处”指的是友人乡间的蔗庵,并未

写出蔗庵的富丽堂皇。

2. 关联教材重要作家作品·陶渊明作品的田园特色和隐逸意味 辛弃疾罢官闲居时的创

作,受到了陶渊明作品的影响,带有一些田园特色和隐逸意味,请结合画线句,谈谈你对

此的理解。(6分)

答案 ①“竹树前溪风月,鸡酒东家父老,一笑偶相逢”三句描写了优美的乡间风光,

乡邻杀鸡摆酒、殷勤款待的情景,与陶渊明《桃花源记》的田园生活场景相似。②

“此乐竟谁觉,天外有冥鸿”写出词人在乡间闲游的乐趣,只有像冥鸿那样的隐士才能

领略理解,体现了陶渊明式“复得返自然”的隐逸意味。(每点3分)

解析 “竹树前溪风月,鸡酒东家父老,一笑偶相逢”所展现的乡间风光与乡邻款待

的情景,与陶渊明《桃花源记》的田园生活场景相似,体现了田园特色。“此乐竟谁觉,

天外有冥鸿”中,抓住“冥鸿”这一意象,就可体味到其中的隐逸意味,这与陶渊明“复

得返自然”等诗句的意味有相似之处。

1. 关联必修上册第八单元·新词语的来源 (2025湖北武汉武昌区三模节选)文段中加点词

“多巴胺”,是内源性含氮有机化合物(英文名为:dopamine,该单词的来源为3,4-dihy-

droxyphenethylamine)或称2-(3,4-二羟基苯基)乙胺。以下各选项词语的造词法,与“多

巴胺”属于同一类型的是(3分) ( )

在现代生活中,由于快节奏的工作和生活,以及不规律的饮食习惯,很多人容易出现激素

失衡,进而导致食欲异常亢进,尤其是甜食。与此同时,多巴胺等神经递质也会影响我们

的食欲,使我们对食物产生渴望。

A.啤酒 B.发小儿

C.锦鲤 D.团购

四、语言文字运用

A

解析 加点词“多巴胺”属于外来语音译产生的新词语,A.啤酒,与“多巴胺”属于

同一类型,是从英语单词“beer”音译而来的。B.发小儿,属于方言演变而来的新词语,

是从北京话演变而来的。C.锦鲤,属于旧词新义,原指一种具有较高观赏价值的鱼类,后

来指希望得到幸运的眷顾。D.团购,属于随着新事物、新概念、新现象而产生的新词

语,是随着团体购物的形式出现而产生的。

2. 关联必修上册第八单元·丰富熟语积累 (2025山西临汾三模改编)下列成语的意义类型

不同于其他三项的一项是(3分) ( )

A.鳞次栉比 B.风云变幻 C.有案可稽 D.雪泥鸿爪

C

解析 A.鳞次栉比,像鱼鳞和梳子齿那样有次序地排列着,多用来形容房屋或船只等

排列得很密、很整齐。B.风云变幻,像风云那样变化不定,比喻时局变化迅速,动向难以

预料。C.有案可稽,指有证据可查。案,案卷,文书;稽,查考。D.雪泥鸿爪,指大雁踏过雪

地时留下的爪印,比喻往事留下的痕迹。雪泥,融化着雪水的泥土;鸿,大雁。根据意义

可知,A、B、D三项均通过具象事物或意象表达意义,属于比喻类成语,C项不属此类。

3. 关联必修上册第八单元·词义的辨析和词语的使用 (2025河北衡水中学一模节选)下面

文段方框处填“监”或“检”哪个字效果更好 请说明理由。(4分)

肥胖已成为危害个人身体健康的重要因素,因此每个人都要做好管理自己体重的“第

一责任人”。评估体重状况,可以用好BMI(身体质量指数)和腰围“两把尺子”,定期

□测体重。管理体重,则要从“管住嘴”“迈开腿”开始行动,既要科学控制饮食,也要

选择自己感兴趣且适合的体育运动多锻炼,把对体重数字的关心转化为对生活节奏的

把控。

答案 “监”效果更好。(1分)理由:①“监测”指监视检测,强调持续性、干预性,

与原文定期观察体重进行体重管理的科学要求契合;(1分)②而“检测”指检验测定,更

突出检查、检验之意,不符合原文提到的“定期”评估体重状况的语境。(2分)

解析 一方面要把握“监”和“检”两个字含义的区别,另一方面要注意词义与语

境的契合度。

同课章节目录