专题一信息性文本阅读 3.题组三 全国甲、乙卷精选(课件)---2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题一信息性文本阅读 3.题组三 全国甲、乙卷精选(课件)---2026版语文高三一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 200.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-14 14:09:34 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

题组三 全国甲、乙卷精选

一、(2024全国甲)阅读下面的文字,完成问题。(12分)

“偷梁换柱”多指以假代真,用欺骗的手段改变事物的性质,然而在古建筑工程领域,

“偷梁换柱”却属于一种科学实用的修缮加固方法。

梁是截面形状一般为长方形的木料,且木料的长度尺寸远大于截面尺寸。梁为水平放

置,两端的底部有支撑构件。梁主要用于承担建筑上部构件及屋顶的全部重量,并把这

些重量向下传给支撑构件。柱为梁的支撑构件。柱子截面形状一般为圆形,长度尺寸

远大于截面直径。柱子为竖向放置,主要用于承担上部梁传来的重量,并向下传递给下

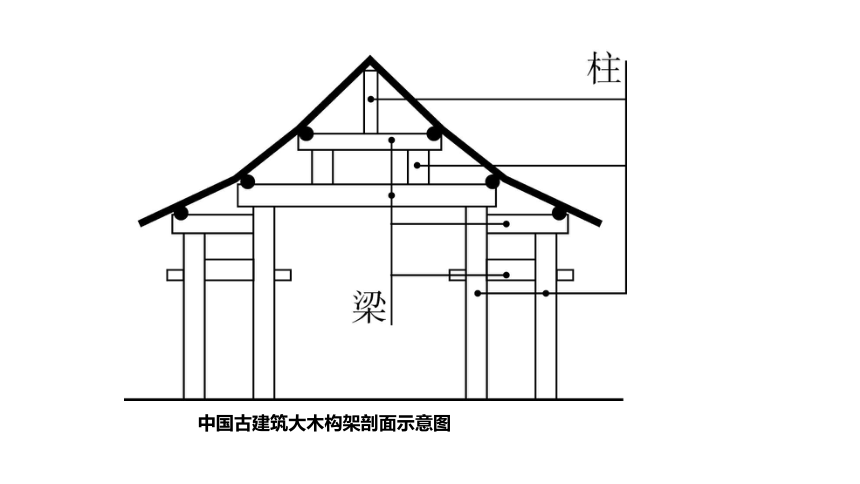

部的梁或直接传至地面。梁与柱采用榫卯形式连接,形成稳固的大木结构体系。位于

屋架内的若干梁在竖向被层层往上“抬”,上下梁之间由短柱支撑,底部的梁由立于地

面的立柱支撑。梁、柱均为中国木结构古建筑的核心受力、传力构件,缺一不可。

对于古建筑而言,立于地面的立柱,或因长期承受上部结构传来的重量而产生开裂残损,

或因柱底部位长期受到地面潮气影响而出现糟朽残损,这导致木柱强度下降,无法正常

支撑梁。此时可采用“偷梁换柱”的加固方法。“偷梁换柱”实际就是“托梁换

柱”。其基本做法为:首先将“假柱”(即临时的竖向支撑构件)安装在梁底部、原柱

(原有立柱)旁边;再抽去原柱,使梁传来的重量暂时由“假柱”承担;然后安装新柱,新柱

的材料、尺寸及安装位置与原有立柱相同;最后将“假柱”移去。

中国古建筑大木构架剖面示意图

完善的“偷梁换柱”加固方法具有科学性,其原理主要包括三个方面:其一,从梁的角度

而言,它是水平受力构件,并把外力向下传给立柱。梁只有保持水平稳定状态,才能保证

整个大木结构的稳定。在加固古建筑的过程中,梁始终受到支托,因而能一直保持水平

稳定状态。其二,从柱的角度而言,它是竖向支撑构件,并最终把上部构件的重量传给地

基。只有立柱具有充足的承载力,且与梁有可靠连接时,才能有效承担梁传来的作用

力。加固过程中,技术人员虽然将原柱抽去,但是预先将“假柱”设置于原柱附近,让

“假柱”代替原柱发挥支撑作用,因而换柱过程对结构整体的稳定基本无影响。换柱

完成后,新柱与原柱有着同样的材料、尺寸,且与梁有着相同的可靠连接方式,它完全能

够代替原柱发挥支撑作用。其三,从梁、柱整体结构角度而言,“偷梁换柱”方法对整

体结构干扰小,且能达到良好的加固效果:原柱被新柱原位替换,新柱不仅有很好的支撑

作用,而且与梁仍有可靠连接;“假柱”仅用于加固过程的临时支撑,且在原柱撤去后新

柱安装前,能够与梁临时组成稳定的结构体系。因此,在“偷梁换柱”过程中,梁、柱结

构整体始终处于稳定状态。

(摘编自周乾《故宫建筑细探》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分) ( )

A.“偷梁换柱”这一成语在现今的使用中多含有贬义的色彩,但在古建筑工程领域,它

是指一种修缮加固的科学方法,完全没有贬义。

B.中国古建筑大木构架剖面示意图展示了几种不同位置、不同尺寸的柱,这些柱子中,

立于地面的立柱比较容易发生糟朽残损的情况。

C.结合图文可以发现,屋顶的重量由上层柱承担,然后传给梁,再由梁传递给其下的短

柱,依次向下传递,最终由底部的立柱传至地面。

D.“偷梁换柱”的加固方法包括托梁、抽柱、换柱等步骤,在每一个步骤中梁一直会

得到很好的支撑,从而始终能够保持水平稳定状态。

C

解析 “屋顶的重量由上层柱承担”错误,由原文第二段“梁主要用于承担建筑上

部构件及屋顶的全部重量”可知,屋顶的重量由梁承担。

2. 请根据原文内容,在下面文段的横线处补写出恰当的词语。

(3分)

工程实例:故宫太和殿是我国最大的木构大殿,明清两代帝王即位或节日庆典都在

此举行。2004年,技术人员在对太和殿进行勘查时,发现有一根立柱下部三分之一的位

置出现了严重糟朽,于是采取了“偷梁换柱”的方法对该立柱进行加固。具体过程如

下:先使用“假柱”托住原柱上部的梁。“假柱”为完好的木料,被安装在①____附近,

用于临时支撑梁。再把柱子底部糟朽部分抽去,以便用②____代替。原柱糟朽部分去

掉后,剩余的部分做成巴掌形,与新柱搭接。新柱与被抽去的糟朽部分同材料、同形

状、同尺寸,且顶部亦做成巴掌榫形状。最后再把③____拆除,即完成了原有立柱

的加固。

“假柱”

新柱

原柱

新题型·情境迁移补写题

解析 本题文段主要是讲太和殿修缮采用“偷梁换柱”的加固方式的具体过程,答

题时应对照原文第三段所写的“偷梁换柱”的具体做法,将原文中“首先……”“再

……”“然后……”“最后……”四个步骤与本题所给的工程实例一一对应,然后写

出答案。

3. 信息(观点)迁移运用题 清代的古籍中有另一种“偷梁换柱”的记载:当某根立柱损

坏需要更换时,为节省工料,工匠只是在原柱旁边设一根新柱,再撤去原柱。为什么第2

题“工程实例”中,太和殿修缮没有采用这种更简便的加固方式呢 请简要分析。(6分)

答案 ①新柱如果没有原位替换原柱,可能会改变建筑原结构的受力和传力方式,影

响整体的稳定性;②太和殿是中国最大的木构大殿,建造之初工匠们应该经过了精心的

测量,原位替换才是最佳的解决方案;③太和殿的修缮加固追求最大程度地保持文物原

貌,节省工料不是优先考虑的因素。

读懂题目 分析题干可知,本题首先要比较清代古籍中另一种“偷梁换柱”修缮加固

方式和第2题“工程实例”中太和殿的修缮加固方式,找出两者的差异,再结合材料内

容分析“太和殿修缮没有采用这种更简便的加固方式”的原因。

解析 通过比较两种修缮加固方式的差异可知,清代记载的修缮加固方式中,新柱即

“假柱”,省去了用“新柱”代替“假柱”这一步,这种修缮加固方式有两个明显的弊

端:一是由于“假柱”缺少与梁的可靠连接,因而换后的新柱只能起到临时支撑的作用,

无法完全代替原柱发挥作用,会影响整体的稳定性;二是“假柱”是在原柱附近,而非原

位替换,这就改变了原有的建筑结构。另外,本题还要结合修缮对象的特点思考,太和殿

作为我国最大的木构大殿,具有重要的历史价值和文化价值,因此,修缮太和殿更多是为

了保持其原本的面貌,而不只是简单的加固,所以,操作简便、节省工料并不是太和殿修

缮的主要考虑因素。

二、(2023全国乙)阅读下面的文字,完成问题。(12分)

我们对脚下的世界所知甚少。晴朗无云的夜晚,你仰头望天,可以看到数万亿英里外的

星星发出的光芒,小行星在月球表面撞击出的陨石坑也清晰可见。而低下头,你看到的

只有柏油路和自己的脚指头。仅仅下到距地面十码,我就觉得已远离人世间。这里,最

初在古海洋大陆架上形成的石灰岩层闪闪发光,我看得入了迷。

地下世界牢牢保守着它的秘密。直到最近二十年,生态学家才追踪到林地土壤中的真

菌网络。这些真菌将单独的树木连成了彼此联通的森林,这一活动已经持续了数亿

年。2013年,在中国重庆发现了一个拥有独立天气系统的洞穴网络:大团的水汽在巨大

的中央洞穴中聚集,冰冷的尘雾如云层般在远离阳光的洞室中飘荡。在意大利北部一

千英尺的地下,我沿着绳索滑到了一个空旷的圆形石室,满地都是黑色的沙堆,地下河从

中横贯而过。踩在沙堆上,就像穿行在漆黑星球上的无风沙漠中。

为什么要往地下去 这样做完全是反本能的,既违背理性的意愿,恐怕也少有人会

心生向往。特意把一件东西埋入地下,大都出于某种隐蔽的目的,而从地下取回一件东

西,无一例外是需要花费一番功夫的。但是现在,我们比任何时候都更需要理解地下的

世界。乔治·佩雷克在《空间物种》中写道:“努力让自己把目光放平吧。”而我想反

驳:“努力让自己把目光投得更深吧。”对于人类栖居的这个具有深度的世界,“水平

视野”是远远不够的。

我们目前处于人类世,这个世代见证了全球范围的、令人恐惧的巨大变化。本应一直

被埋藏的东西自行露出了地面,让我们无法再忽视,那种强烈的侵入感令人愕然。在东

西伯利亚的森林里,一个巨型坑洞在不断软化的土地上张开了血盆大口,它吞下数以万

计的树木,袒露出已有二十万年历史的地层。当地的雅库特人称它为“地下世界入

口”。在英国,近年来的酷暑使得古代建筑遗迹纷纷闯进人们的视野——罗马时期的

观测塔、新石器时代的围墙……陆续被揭开面纱,就像大地上的麦田怪圈,从空中俯瞰

即可辨认。格陵兰岛西北部,冷战时期的一个导弹基地在五十年前被封在冰盖下,如今

它即将重见天日,里面储存着数十万加仑的化学污染物。考古学家波拉·佩图尔斯多蒂

尔写道:“问题不在于地层中埋藏着那些东西,而在于它们非常持久,比我们的寿命更

久,而且有朝一日会裹挟着我们从未意识到的巨大力量卷土重来。它们就像是‘沉睡

的巨人’,从‘深时’的睡眠中被唤醒。”

“深时”是地下世界的纪年。深时就是地球那令人眩晕的漫长历史——时间从当下

向前向后无尽延展。深时的计量方式让人类显得微不足道,它的计量单位是“世”和

“宙”,而不是“分”和“年”。它的载体是岩石、冰川、钟乳石、海床沉积物和漂

移的地壳板块。深时通向过去也通往未来,五十亿年后,随着太阳能量的耗尽,地球也会

落入黑暗。我们正踮着脚站在边缘处。

我们要警惕那种逆来顺受的思维。实际上恰恰相反,深时应当是一种更加激进的视角,

促使我们采取行动,而不是变得无动于衷。理解深时可以敦促我们思考:自己眼下的所

作所为,会给我们身后的生命乃至后世留下什么 用深时的视角来看,我们原本认为恒

久不变的东西便有了生命。万物的欢乐跃入我们的眼睛和头脑,世界再一次变得丰富

离奇、充满生机。冰川有了呼吸,岩层有了潮汐,山脉经历着蜷缩与伸展,石头有了跳动

的脉搏。我们栖居的地球,生生不息。

(摘编自罗伯特·麦克法伦《深时之旅》,王如菲译)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分) ( )

A.罗伯特·麦克法伦认为人们比任何时候都更需要理解地下世界,而乔治·佩雷克不认同

此观点,他认为应该用水平视野去观察世界。

B.东西伯利亚森林中巨型坑洞“张开了血盆大口”,“吞下数以万计的树木”,当面对

这种环境异变时,人们会感到惊愕与恐惧。

C.冰盖下冷战时期的导弹基地等,可能有朝一日会带着我们从未意识到的巨大力量卷

土重来,给人类世界带来巨大的灾难。

D.“深时”是地下世界的纪年,深时之旅是对地下世界的探索和认知。我们脚下的世

界,不只隐匿着黑暗和死亡,也珍藏着人类漫长的文明。

A

解析 由第三段可知,是罗伯特·麦克法伦不认同乔治·佩雷克“用水平视野去观察世

界”的观点,而不是乔治·佩雷克不认同罗伯特·麦克法伦的观点。选项表述张冠李戴。

2.下列对原文相关内容的分析和评价,正确的一项是(3分) ( )

A.仰头可以看到星星的光芒,而低下头只能看见柏油路和自己的脚指头,作者借此阐释

了本文的核心观点“我们对脚下的世界所知甚少”。

B.为了说明地下世界的神秘性,第二段列举了林地土壤中的真菌网络、重庆的洞穴网

络以及意大利北部的地下石室三个例证。

C.下面的说法体现了第三段的中心论点:说起地下世界,恐惧和厌恶是人们的惯常反应,

它总是与恐怖、黑暗等词语联系在一起。

D.考古学家波拉·佩图尔斯多蒂尔的言论,说明我们在人类世这个世代见证了全球范围

的、令人恐惧的巨大变化这一事实。

B

解析 A项,通读全文可知,文章的核心观点是“我们比任何时候都更需要理解和认

识地下的世界,同时理解深时可以敦促我们思考人类破坏自然环境的种种行为,我们应

该行动起来,为后世营造更好的生存空间”,而不是“我们对脚下的世界所知甚少”。

C项,第三段的中心论点是“我们比任何时候都更需要理解地下的世界”,选项中的说

法不能体现这一观点。

D项,由原文第四段可知,考古学家波拉·佩图尔斯多蒂尔的言论,说明了地下世界潜藏着

巨大且持久的力量,而非“我们在人类世这个世代见证了全球范围的、令人恐惧的巨

大变化这一事实”。

3. 概括信息要点题 以“深时”的视角思考,人们会产生哪两种不同的行为 请根据本文

概括说明。(6分)

答案 ①积极行动:深时敦促我们思考人类破坏自然环境的行为,一些人会行动起来,

为后世营造更好的生存空间;②无动于衷:深时的计量方式让人类显得微不足道,一些人

会选择逆来顺受,对危机无动于衷。(每点3分,意思对即可)

解析 由第六段“我们要警惕那种逆来顺受的思维。实际上恰恰相反,深时应当是

一种更加激进的视角,促使我们采取行动,而不是变得无动于衷”可知,人们会产生的行

为有对立的两个方面:逆来顺受、无动于衷和采取行动、积极反思。结合文章第五段

可知,无动于衷是任凭宇宙和地球自然衰亡而什么也不做。积极行动是反思我们和地

球、万物的关系,思考我们能为后代留下些什么,从而在现实世界中采取积极行动。

题组三 全国甲、乙卷精选

一、(2024全国甲)阅读下面的文字,完成问题。(12分)

“偷梁换柱”多指以假代真,用欺骗的手段改变事物的性质,然而在古建筑工程领域,

“偷梁换柱”却属于一种科学实用的修缮加固方法。

梁是截面形状一般为长方形的木料,且木料的长度尺寸远大于截面尺寸。梁为水平放

置,两端的底部有支撑构件。梁主要用于承担建筑上部构件及屋顶的全部重量,并把这

些重量向下传给支撑构件。柱为梁的支撑构件。柱子截面形状一般为圆形,长度尺寸

远大于截面直径。柱子为竖向放置,主要用于承担上部梁传来的重量,并向下传递给下

部的梁或直接传至地面。梁与柱采用榫卯形式连接,形成稳固的大木结构体系。位于

屋架内的若干梁在竖向被层层往上“抬”,上下梁之间由短柱支撑,底部的梁由立于地

面的立柱支撑。梁、柱均为中国木结构古建筑的核心受力、传力构件,缺一不可。

对于古建筑而言,立于地面的立柱,或因长期承受上部结构传来的重量而产生开裂残损,

或因柱底部位长期受到地面潮气影响而出现糟朽残损,这导致木柱强度下降,无法正常

支撑梁。此时可采用“偷梁换柱”的加固方法。“偷梁换柱”实际就是“托梁换

柱”。其基本做法为:首先将“假柱”(即临时的竖向支撑构件)安装在梁底部、原柱

(原有立柱)旁边;再抽去原柱,使梁传来的重量暂时由“假柱”承担;然后安装新柱,新柱

的材料、尺寸及安装位置与原有立柱相同;最后将“假柱”移去。

中国古建筑大木构架剖面示意图

完善的“偷梁换柱”加固方法具有科学性,其原理主要包括三个方面:其一,从梁的角度

而言,它是水平受力构件,并把外力向下传给立柱。梁只有保持水平稳定状态,才能保证

整个大木结构的稳定。在加固古建筑的过程中,梁始终受到支托,因而能一直保持水平

稳定状态。其二,从柱的角度而言,它是竖向支撑构件,并最终把上部构件的重量传给地

基。只有立柱具有充足的承载力,且与梁有可靠连接时,才能有效承担梁传来的作用

力。加固过程中,技术人员虽然将原柱抽去,但是预先将“假柱”设置于原柱附近,让

“假柱”代替原柱发挥支撑作用,因而换柱过程对结构整体的稳定基本无影响。换柱

完成后,新柱与原柱有着同样的材料、尺寸,且与梁有着相同的可靠连接方式,它完全能

够代替原柱发挥支撑作用。其三,从梁、柱整体结构角度而言,“偷梁换柱”方法对整

体结构干扰小,且能达到良好的加固效果:原柱被新柱原位替换,新柱不仅有很好的支撑

作用,而且与梁仍有可靠连接;“假柱”仅用于加固过程的临时支撑,且在原柱撤去后新

柱安装前,能够与梁临时组成稳定的结构体系。因此,在“偷梁换柱”过程中,梁、柱结

构整体始终处于稳定状态。

(摘编自周乾《故宫建筑细探》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分) ( )

A.“偷梁换柱”这一成语在现今的使用中多含有贬义的色彩,但在古建筑工程领域,它

是指一种修缮加固的科学方法,完全没有贬义。

B.中国古建筑大木构架剖面示意图展示了几种不同位置、不同尺寸的柱,这些柱子中,

立于地面的立柱比较容易发生糟朽残损的情况。

C.结合图文可以发现,屋顶的重量由上层柱承担,然后传给梁,再由梁传递给其下的短

柱,依次向下传递,最终由底部的立柱传至地面。

D.“偷梁换柱”的加固方法包括托梁、抽柱、换柱等步骤,在每一个步骤中梁一直会

得到很好的支撑,从而始终能够保持水平稳定状态。

C

解析 “屋顶的重量由上层柱承担”错误,由原文第二段“梁主要用于承担建筑上

部构件及屋顶的全部重量”可知,屋顶的重量由梁承担。

2. 请根据原文内容,在下面文段的横线处补写出恰当的词语。

(3分)

工程实例:故宫太和殿是我国最大的木构大殿,明清两代帝王即位或节日庆典都在

此举行。2004年,技术人员在对太和殿进行勘查时,发现有一根立柱下部三分之一的位

置出现了严重糟朽,于是采取了“偷梁换柱”的方法对该立柱进行加固。具体过程如

下:先使用“假柱”托住原柱上部的梁。“假柱”为完好的木料,被安装在①____附近,

用于临时支撑梁。再把柱子底部糟朽部分抽去,以便用②____代替。原柱糟朽部分去

掉后,剩余的部分做成巴掌形,与新柱搭接。新柱与被抽去的糟朽部分同材料、同形

状、同尺寸,且顶部亦做成巴掌榫形状。最后再把③____拆除,即完成了原有立柱

的加固。

“假柱”

新柱

原柱

新题型·情境迁移补写题

解析 本题文段主要是讲太和殿修缮采用“偷梁换柱”的加固方式的具体过程,答

题时应对照原文第三段所写的“偷梁换柱”的具体做法,将原文中“首先……”“再

……”“然后……”“最后……”四个步骤与本题所给的工程实例一一对应,然后写

出答案。

3. 信息(观点)迁移运用题 清代的古籍中有另一种“偷梁换柱”的记载:当某根立柱损

坏需要更换时,为节省工料,工匠只是在原柱旁边设一根新柱,再撤去原柱。为什么第2

题“工程实例”中,太和殿修缮没有采用这种更简便的加固方式呢 请简要分析。(6分)

答案 ①新柱如果没有原位替换原柱,可能会改变建筑原结构的受力和传力方式,影

响整体的稳定性;②太和殿是中国最大的木构大殿,建造之初工匠们应该经过了精心的

测量,原位替换才是最佳的解决方案;③太和殿的修缮加固追求最大程度地保持文物原

貌,节省工料不是优先考虑的因素。

读懂题目 分析题干可知,本题首先要比较清代古籍中另一种“偷梁换柱”修缮加固

方式和第2题“工程实例”中太和殿的修缮加固方式,找出两者的差异,再结合材料内

容分析“太和殿修缮没有采用这种更简便的加固方式”的原因。

解析 通过比较两种修缮加固方式的差异可知,清代记载的修缮加固方式中,新柱即

“假柱”,省去了用“新柱”代替“假柱”这一步,这种修缮加固方式有两个明显的弊

端:一是由于“假柱”缺少与梁的可靠连接,因而换后的新柱只能起到临时支撑的作用,

无法完全代替原柱发挥作用,会影响整体的稳定性;二是“假柱”是在原柱附近,而非原

位替换,这就改变了原有的建筑结构。另外,本题还要结合修缮对象的特点思考,太和殿

作为我国最大的木构大殿,具有重要的历史价值和文化价值,因此,修缮太和殿更多是为

了保持其原本的面貌,而不只是简单的加固,所以,操作简便、节省工料并不是太和殿修

缮的主要考虑因素。

二、(2023全国乙)阅读下面的文字,完成问题。(12分)

我们对脚下的世界所知甚少。晴朗无云的夜晚,你仰头望天,可以看到数万亿英里外的

星星发出的光芒,小行星在月球表面撞击出的陨石坑也清晰可见。而低下头,你看到的

只有柏油路和自己的脚指头。仅仅下到距地面十码,我就觉得已远离人世间。这里,最

初在古海洋大陆架上形成的石灰岩层闪闪发光,我看得入了迷。

地下世界牢牢保守着它的秘密。直到最近二十年,生态学家才追踪到林地土壤中的真

菌网络。这些真菌将单独的树木连成了彼此联通的森林,这一活动已经持续了数亿

年。2013年,在中国重庆发现了一个拥有独立天气系统的洞穴网络:大团的水汽在巨大

的中央洞穴中聚集,冰冷的尘雾如云层般在远离阳光的洞室中飘荡。在意大利北部一

千英尺的地下,我沿着绳索滑到了一个空旷的圆形石室,满地都是黑色的沙堆,地下河从

中横贯而过。踩在沙堆上,就像穿行在漆黑星球上的无风沙漠中。

为什么要往地下去 这样做完全是反本能的,既违背理性的意愿,恐怕也少有人会

心生向往。特意把一件东西埋入地下,大都出于某种隐蔽的目的,而从地下取回一件东

西,无一例外是需要花费一番功夫的。但是现在,我们比任何时候都更需要理解地下的

世界。乔治·佩雷克在《空间物种》中写道:“努力让自己把目光放平吧。”而我想反

驳:“努力让自己把目光投得更深吧。”对于人类栖居的这个具有深度的世界,“水平

视野”是远远不够的。

我们目前处于人类世,这个世代见证了全球范围的、令人恐惧的巨大变化。本应一直

被埋藏的东西自行露出了地面,让我们无法再忽视,那种强烈的侵入感令人愕然。在东

西伯利亚的森林里,一个巨型坑洞在不断软化的土地上张开了血盆大口,它吞下数以万

计的树木,袒露出已有二十万年历史的地层。当地的雅库特人称它为“地下世界入

口”。在英国,近年来的酷暑使得古代建筑遗迹纷纷闯进人们的视野——罗马时期的

观测塔、新石器时代的围墙……陆续被揭开面纱,就像大地上的麦田怪圈,从空中俯瞰

即可辨认。格陵兰岛西北部,冷战时期的一个导弹基地在五十年前被封在冰盖下,如今

它即将重见天日,里面储存着数十万加仑的化学污染物。考古学家波拉·佩图尔斯多蒂

尔写道:“问题不在于地层中埋藏着那些东西,而在于它们非常持久,比我们的寿命更

久,而且有朝一日会裹挟着我们从未意识到的巨大力量卷土重来。它们就像是‘沉睡

的巨人’,从‘深时’的睡眠中被唤醒。”

“深时”是地下世界的纪年。深时就是地球那令人眩晕的漫长历史——时间从当下

向前向后无尽延展。深时的计量方式让人类显得微不足道,它的计量单位是“世”和

“宙”,而不是“分”和“年”。它的载体是岩石、冰川、钟乳石、海床沉积物和漂

移的地壳板块。深时通向过去也通往未来,五十亿年后,随着太阳能量的耗尽,地球也会

落入黑暗。我们正踮着脚站在边缘处。

我们要警惕那种逆来顺受的思维。实际上恰恰相反,深时应当是一种更加激进的视角,

促使我们采取行动,而不是变得无动于衷。理解深时可以敦促我们思考:自己眼下的所

作所为,会给我们身后的生命乃至后世留下什么 用深时的视角来看,我们原本认为恒

久不变的东西便有了生命。万物的欢乐跃入我们的眼睛和头脑,世界再一次变得丰富

离奇、充满生机。冰川有了呼吸,岩层有了潮汐,山脉经历着蜷缩与伸展,石头有了跳动

的脉搏。我们栖居的地球,生生不息。

(摘编自罗伯特·麦克法伦《深时之旅》,王如菲译)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分) ( )

A.罗伯特·麦克法伦认为人们比任何时候都更需要理解地下世界,而乔治·佩雷克不认同

此观点,他认为应该用水平视野去观察世界。

B.东西伯利亚森林中巨型坑洞“张开了血盆大口”,“吞下数以万计的树木”,当面对

这种环境异变时,人们会感到惊愕与恐惧。

C.冰盖下冷战时期的导弹基地等,可能有朝一日会带着我们从未意识到的巨大力量卷

土重来,给人类世界带来巨大的灾难。

D.“深时”是地下世界的纪年,深时之旅是对地下世界的探索和认知。我们脚下的世

界,不只隐匿着黑暗和死亡,也珍藏着人类漫长的文明。

A

解析 由第三段可知,是罗伯特·麦克法伦不认同乔治·佩雷克“用水平视野去观察世

界”的观点,而不是乔治·佩雷克不认同罗伯特·麦克法伦的观点。选项表述张冠李戴。

2.下列对原文相关内容的分析和评价,正确的一项是(3分) ( )

A.仰头可以看到星星的光芒,而低下头只能看见柏油路和自己的脚指头,作者借此阐释

了本文的核心观点“我们对脚下的世界所知甚少”。

B.为了说明地下世界的神秘性,第二段列举了林地土壤中的真菌网络、重庆的洞穴网

络以及意大利北部的地下石室三个例证。

C.下面的说法体现了第三段的中心论点:说起地下世界,恐惧和厌恶是人们的惯常反应,

它总是与恐怖、黑暗等词语联系在一起。

D.考古学家波拉·佩图尔斯多蒂尔的言论,说明我们在人类世这个世代见证了全球范围

的、令人恐惧的巨大变化这一事实。

B

解析 A项,通读全文可知,文章的核心观点是“我们比任何时候都更需要理解和认

识地下的世界,同时理解深时可以敦促我们思考人类破坏自然环境的种种行为,我们应

该行动起来,为后世营造更好的生存空间”,而不是“我们对脚下的世界所知甚少”。

C项,第三段的中心论点是“我们比任何时候都更需要理解地下的世界”,选项中的说

法不能体现这一观点。

D项,由原文第四段可知,考古学家波拉·佩图尔斯多蒂尔的言论,说明了地下世界潜藏着

巨大且持久的力量,而非“我们在人类世这个世代见证了全球范围的、令人恐惧的巨

大变化这一事实”。

3. 概括信息要点题 以“深时”的视角思考,人们会产生哪两种不同的行为 请根据本文

概括说明。(6分)

答案 ①积极行动:深时敦促我们思考人类破坏自然环境的行为,一些人会行动起来,

为后世营造更好的生存空间;②无动于衷:深时的计量方式让人类显得微不足道,一些人

会选择逆来顺受,对危机无动于衷。(每点3分,意思对即可)

解析 由第六段“我们要警惕那种逆来顺受的思维。实际上恰恰相反,深时应当是

一种更加激进的视角,促使我们采取行动,而不是变得无动于衷”可知,人们会产生的行

为有对立的两个方面:逆来顺受、无动于衷和采取行动、积极反思。结合文章第五段

可知,无动于衷是任凭宇宙和地球自然衰亡而什么也不做。积极行动是反思我们和地

球、万物的关系,思考我们能为后代留下些什么,从而在现实世界中采取积极行动。

同课章节目录