专题二文学性文本阅读 2.题型二 情节题(小说)(课件)---2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题二文学性文本阅读 2.题型二 情节题(小说)(课件)---2026版语文高三一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 239.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-14 14:37:18 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

必备知识

一、小说情节结构模式

1.基本模式:开端—发展—高潮—结局

2.常见模式:

题型二 情节题

类型一 情节梳理概括题

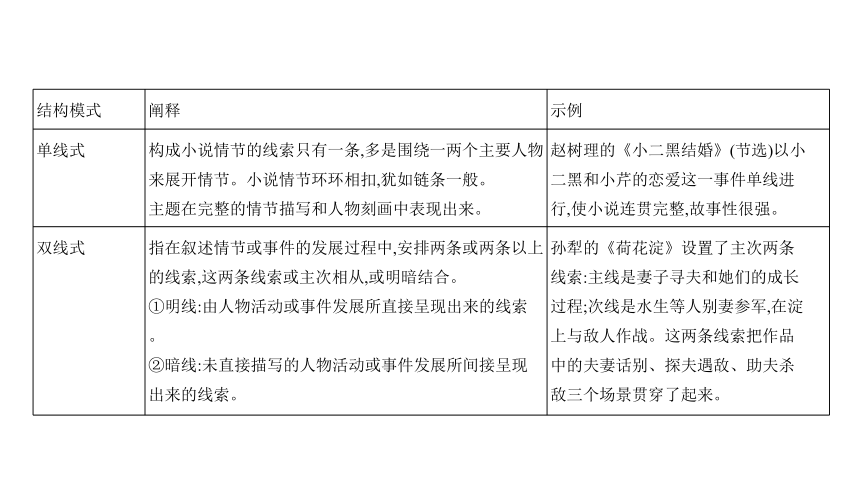

结构模式 阐释 示例

单线式 构成小说情节的线索只有一条,多是围绕一两个主要人物来展开情节。小说情节环环相扣,犹如链条一般。

主题在完整的情节描写和人物刻画中表现出来。 赵树理的《小二黑结婚》(节选)以小

二黑和小芹的恋爱这一事件单线进

行,使小说连贯完整,故事性很强。

双线式 指在叙述情节或事件的发展过程中,安排两条或两条以上的线索,这两条线索或主次相从,或明暗结合。 ①明线:由人物活动或事件发展所直接呈现出来的线索。 ②暗线:未直接描写的人物活动或事件发展所间接呈现出来的线索。 孙犁的《荷花淀》设置了主次两条

线索:主线是妻子寻夫和她们的成长

过程;次线是水生等人别妻参军,在淀

上与敌人作战。这两条线索把作品

中的夫妻话别、探夫遇敌、助夫杀

敌三个场景贯穿了起来。

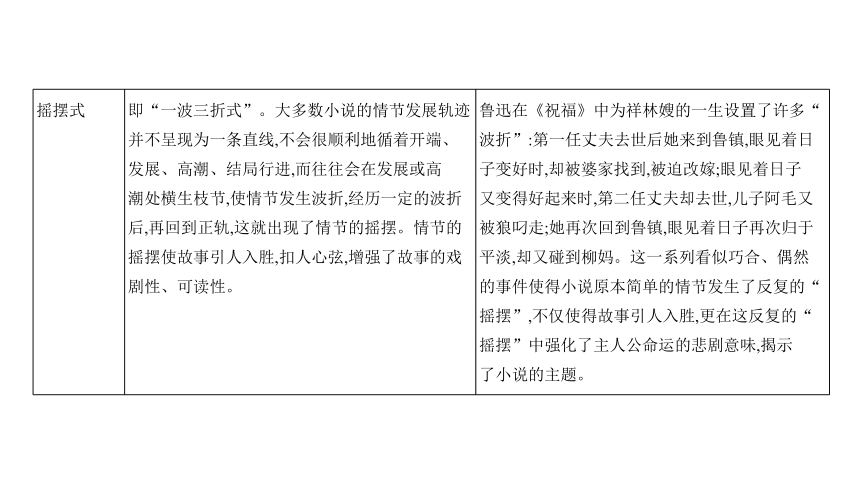

摇摆式 即“一波三折式”。大多数小说的情节发展轨迹并不呈现为一条直线,不会很顺利地循着开端、发展、高潮、结局行进,而往往会在发展或高

潮处横生枝节,使情节发生波折,经历一定的波折后,再回到正轨,这就出现了情节的摇摆。情节的摇摆使故事引人入胜,扣人心弦,增强了故事的戏

剧性、可读性。 鲁迅在《祝福》中为祥林嫂的一生设置了许多“波折”:第一任丈夫去世后她来到鲁镇,眼见着日子变好时,却被婆家找到,被迫改嫁;眼见着日子

又变得好起来时,第二任丈夫却去世,儿子阿毛又被狼叼走;她再次回到鲁镇,眼见着日子再次归于平淡,却又碰到柳妈。这一系列看似巧合、偶然

的事件使得小说原本简单的情节发生了反复的“摇摆”,不仅使得故事引人入胜,更在这反复的“摇摆”中强化了主人公命运的悲剧意味,揭示

了小说的主题。

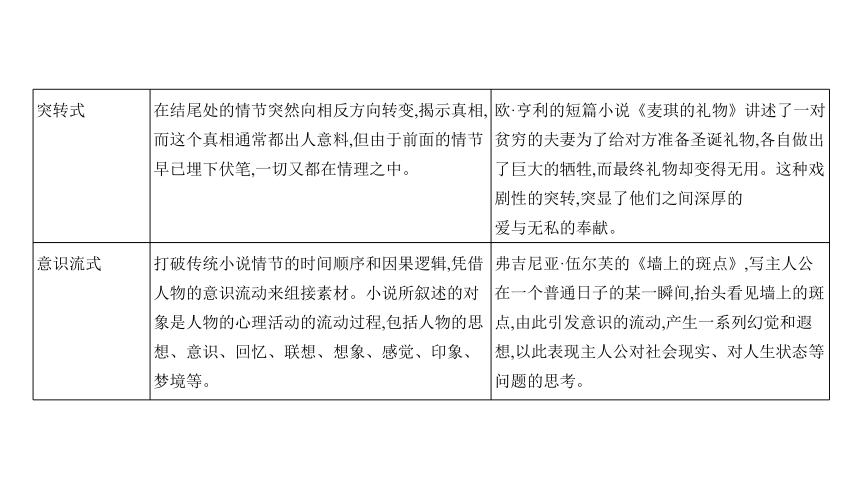

突转式 在结尾处的情节突然向相反方向转变,揭示真相,而这个真相通常都出人意料,但由于前面的情节早已埋下伏笔,一切又都在情理之中。 欧·亨利的短篇小说《麦琪的礼物》讲述了一对贫穷的夫妻为了给对方准备圣诞礼物,各自做出了巨大的牺牲,而最终礼物却变得无用。这种戏剧性的突转,突显了他们之间深厚的

爱与无私的奉献。

意识流式 打破传统小说情节的时间顺序和因果逻辑,凭借人物的意识流动来组接素材。小说所叙述的对象是人物的心理活动的流动过程,包括人物的思

想、意识、回忆、联想、想象、感觉、印象、梦境等。 弗吉尼亚·伍尔芙的《墙上的斑点》,写主人公在一个普通日子的某一瞬间,抬头看见墙上的斑点,由此引发意识的流动,产生一系列幻觉和遐想,以此表现主人公对社会现实、对人生状态等问题的思考。

横断面式 将时空浓缩到一个小小的点上,在精

巧的结构中展开漫长的时间和立体

的无限空间,从“生活的横断面”观

看世界人生。 奥古斯特·斯特林堡的小说《半张纸》截取了一个生活故事的最后一个瞬间:女主人公因难产而去世了,母

亲和孩子都被埋葬了,在男主人公准备搬出原来的住所的最后时刻,时间因为一张电话机旁涂满字迹的小纸

头而略微停止,往事纷纷闪回。故事时间不过两三分钟,然而已经把整个故事涵盖于内。

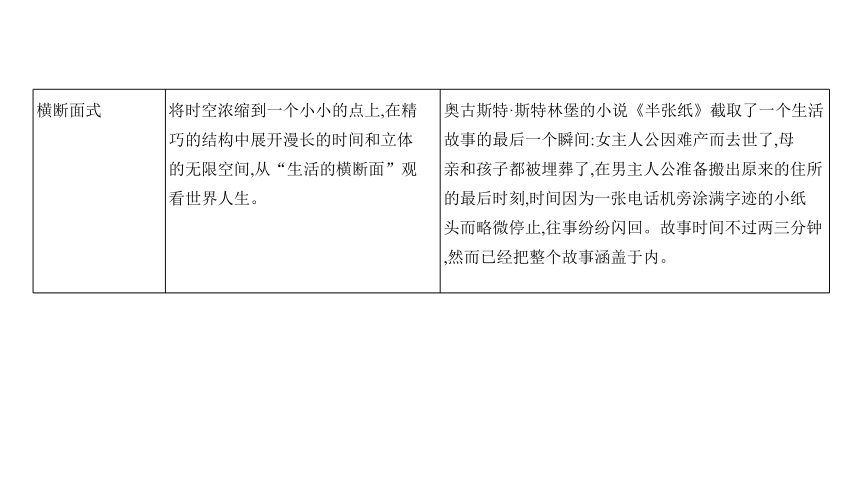

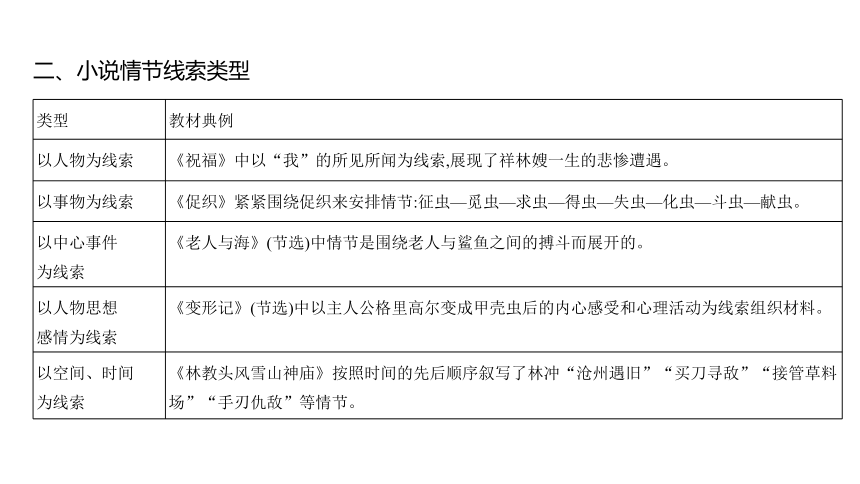

类型 教材典例

以人物为线索 《祝福》中以“我”的所见所闻为线索,展现了祥林嫂一生的悲惨遭遇。

以事物为线索 《促织》紧紧围绕促织来安排情节:征虫—觅虫—求虫—得虫—失虫—化虫—斗虫—献虫。

以中心事件 为线索 《老人与海》(节选)中情节是围绕老人与鲨鱼之间的搏斗而展开的。

以人物思想 感情为线索 《变形记》(节选)中以主人公格里高尔变成甲壳虫后的内心感受和心理活动为线索组织材料。

以空间、时间 为线索 《林教头风雪山神庙》按照时间的先后顺序叙写了林冲“沧州遇旧”“买刀寻敌”“接管草料场”“手刃仇敌”等情节。

二、小说情节线索类型

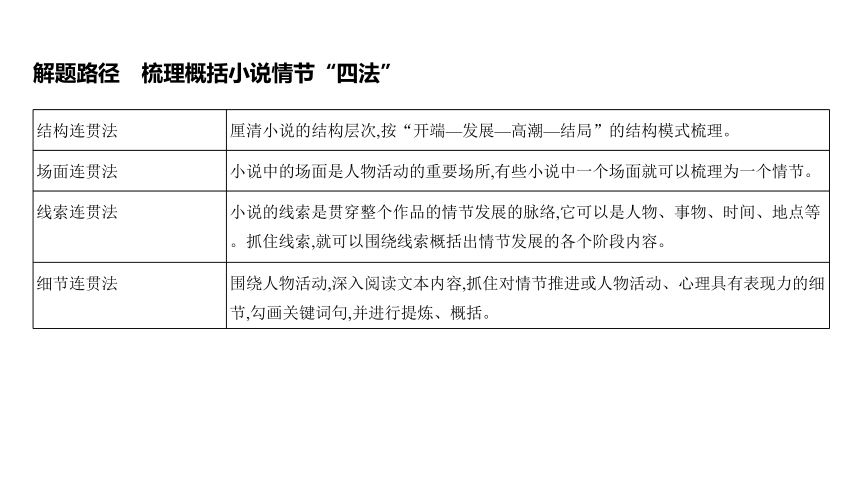

结构连贯法 厘清小说的结构层次,按“开端—发展—高潮—结局”的结构模式梳理。

场面连贯法 小说中的场面是人物活动的重要场所,有些小说中一个场面就可以梳理为一个情节。

线索连贯法 小说的线索是贯穿整个作品的情节发展的脉络,它可以是人物、事物、时间、地点等。抓住线索,就可以围绕线索概括出情节发展的各个阶段内容。

细节连贯法 围绕人物活动,深入阅读文本内容,抓住对情节推进或人物活动、心理具有表现力的细节,勾画关键词句,并进行提炼、概括。

解题路径 梳理概括小说情节“四法”

必备知识 小说常见情节手法及其作用

1.情节叙述手法:叙述人称、叙述视角、叙述顺序、叙述节奏、叙述腔调、叙述方式

(详见题型一叙述艺术题)

2.情节安排技巧

(1)制造情节波澜技巧

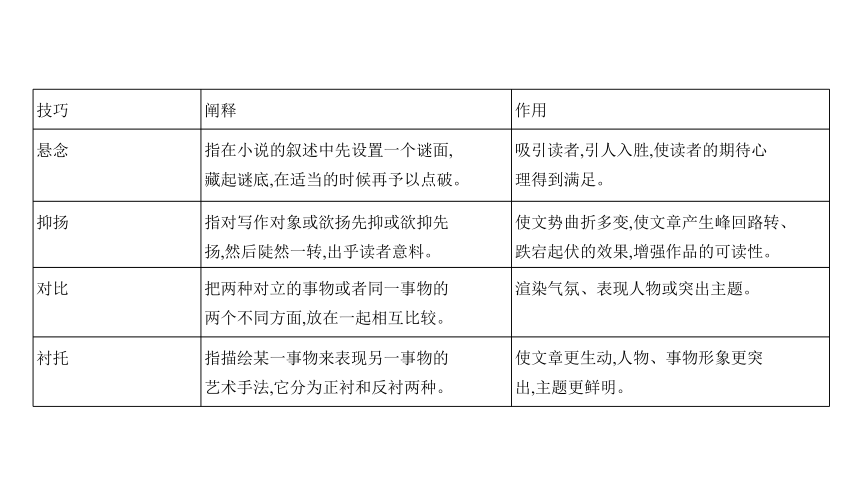

类型二 情节手法题

技巧 阐释 作用

悬念 指在小说的叙述中先设置一个谜面,

藏起谜底,在适当的时候再予以点破。 吸引读者,引人入胜,使读者的期待心

理得到满足。

抑扬 指对写作对象或欲扬先抑或欲抑先

扬,然后陡然一转,出乎读者意料。 使文势曲折多变,使文章产生峰回路转、

跌宕起伏的效果,增强作品的可读性。

对比 把两种对立的事物或者同一事物的

两个不同方面,放在一起相互比较。 渲染气氛、表现人物或突出主题。

衬托 指描绘某一事物来表现另一事物的

艺术手法,它分为正衬和反衬两种。 使文章更生动,人物、事物形象更突

出,主题更鲜明。

突转 在小说结尾部分,作者常常采用突转的方法形成情节的某种“巧合”、某种意料之外的反转,或者是形成人物性格的“急剧改变”。 常收到意料之外、情理之中的效果,

对表现小说主旨起到画龙点睛的作用。

误会 即在文章的开头部分有意识地设置

误会,到文章结尾时才点明真相。 避免叙事的平铺直叙,使故事情节跌

宕起伏,一波三折。

延迟 又叫“延宕”,指在小说创作中,作者故意延迟故事发展的进程,竭力给故事、人物心理的进展设置障碍,拖延读者到达故事结尾的时间。 ①使原本激烈紧张的情节节奏舒缓

下来;②使情节产生波澜,跌宕起伏,

曲折动人;③丰富人物形象;④揭示主

题,丰富主题的内涵;⑤制造悬念,吸

引读者的注意力。

技巧 阐释 作用

照应 又叫呼应,是篇章间的某些内容和意

思在不同位置上的呼应。 使情节连贯,脉络清晰,结构紧凑。

伏笔 指作者对将要在作品中出现的人物

或事件,预先作的提示或暗示。 使全文前后呼应,结构更严谨,情节发

展更合理,前因后果更分明。

铺垫 也称铺叙衬垫,指为了突出后面要出

场的主要人物、事物或要发生的事件, 先对次要人物、事物、事件进行铺叙。 能突出主要人物、事件,增加情节张

力,制造悬念,使情节具有合理性。

(2)情节安排严密技巧

线索 是贯穿整个作品情节发展的脉络,它可以是小说中的某个人物、某个事物,也可以是作者的情感、小说的事件,还可以是故事发生的空间、时间。 使情节更加集中紧凑;使人物性格更

加突出,形象更加丰满;使主题更加丰

富和深刻。

易混辨析 铺垫和伏笔的区别

①从目的和作用上看,铺垫的目的是突出主要人物或事件。伏笔主要是为了使下

文的情节不使读者感到疑惑,以求前后呼应。它常常与“照应”配合使用,即所谓前有

伏笔,后有照应。

②从形态上看,铺垫往往大肆渲染,所用笔墨较多,唯恐读者不见,是“显性”的。

伏笔通常比较隐蔽,只有一两笔,点到为止,是“隐性”的。巧妙的伏笔,在没有看到

“照应”之前,貌似“闲笔”。

考查类型 题例

定向考查型 (2020全国Ⅰ)海明威的“冰山”理论将文学作品同冰山类比,他说:“冰山在海面移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上。”本小说正是只描写了这露

出水面的八分之一。请据此简要说明本小说的情节安排及其效果。

综合考查型 (2020浙江)作者用了哪些手法使小说结构紧凑

题型解读

解题路径 分析情节手法“三步骤”

必备知识

1.小说常见开头方式和作用

类型三 情节作用题

方式 阐释 作用

开门见 山式 直接切入故事的核心内容,简洁明了

地交代故事的关键信息,如主要人

物、事件等。 ①迅速进入主题:让读者快速知晓小说的主题方向和核心要点,节省读者时间。②节奏明快有力:使故事一开始就进入实质性情节,节奏紧凑。

悬念式 在小说开篇设置谜团、疑问或呈现异常现象。 ①激发读者阅读兴趣。②营造紧张氛围。③推动情节发展,后续情节围绕解开悬念展开,使故事发展紧凑且富有逻辑性。

场景式 通过描绘故事发生的具体场景来开

启小说,包括自然场景、生活场景等。 ①构建故事背景。②渲染氛围。③暗示情节发展:场景中的某些元素可能暗示着后续情节的走向,为故事发

展埋下伏笔。

回忆式 把主人公或叙述者的回忆作为开篇,

将过去的故事呈现出来。 ①营造怀旧氛围,传递出一种深沉的情感基调。

②回忆与现实交织,增加了故事的层次感和立体感,使读者更全面地理解故事和人物。

③设置叙事悬念,读者会好奇回忆中的事件与当下的关联,从而激发阅读兴趣。

方式 阐释 作用

喜剧式 (大团圆式) 结尾通常让故事中的人物达成心愿,

矛盾得到妥善解决。 ①读者感受上,给人带来愉悦、满足的情感体验;

②主题上,符合大多数人对美好事物的向往,传递出积极向上的价值观。

悲剧式 以主人公的失败、死亡或梦想破灭

为结局。 ①主题上,通过强烈的情感冲击,引发读者对人性、命运、社会等问题的深刻反思;

②读者感受上,令人感动,令人回味,引人思考。

留白式 (开放式) 结尾不给出明确的结论,留下一些悬

念或空白,让读者自行想象和解读故

事的后续发展。 ①读者感受上,增加神秘感,留下空白,让读者充分想象,进行艺术的再创造;

②主题上,不同读者会产生不同的解读,增加了作品主题的多元性。

2.小说常见结尾方式和作用

出人意料式 (欧·亨利式) 在故事的最后突然出现意外的转折,颠覆读者之前的认知和预期。 ①情节上,使平淡的故事情节陡生波澜,产生震撼人心的力量;

②人物上,突出人物形象;

③主题上,凸显、深化主题;

④读者感受上,能极大地提升小说的趣味性和可读性,让读者对整个故事有全新的认识。

写景式 以对社会环境或自然景物的描写作结。 ①结构上,照应标题或首尾呼应;

②情节上,暗示情节发展、故事结局;

③人物上,烘托人物形象;

④主题上,含蓄地表达小说主题或升华主题;

⑤读者感受上,言有尽而意无穷,给读者留下无限的想象空间。

考查类型 题例

分析开头、 中间、结尾 情节的作用 (2017山东)本文以“我”与特吉的冲突开篇,这样写有什么作用 请简要分析。

(2017全国Ⅰ)小说以一个没有谜底的“美好的谜”结尾,这样处理有怎样的艺术效果 请结合作品进行分析。

分析细 节的作用 (2020新高考Ⅱ)本文多次提到“板凳”,这是富有意味的细节。请分析这里“板凳”的用意。

(2019全国Ⅲ)两个乘客为什么沉默 小说为什么首尾均有这一细节 请结合全文分析。

题型解读

内容 角度 对环境 的作用 ①这一情节(段落/细节)是不是自然环境或社会环境;②是否交代了情节

发生的时间、地点、环境、氛围、社会背景等。

对人物 的作用 ①思考该情节(段落/细节)是否表现了人物间的矛盾;②思考该情节(段落

/细节)为人物的活动提供了什么依据,使人物的性格和命运发生了怎样

的转变;③思考该情节(段落/细节)是否表现了人物的身份、心理、性格等。

对主题 的作用 ①从社会环境或社会话题等方面思考这一情节(段落/细节)对历史或现

实的折射与反映;②从写作意图的角度思考作者安排这一情节(段落/细

节)所揭示的人物形象的典型意义及人物身上折射出的人性。

对读者 的作用 设置悬念,吸引读者注意力;引起读者的阅读兴趣,引发读者思考;给读者留

下更多的想象空间;强化情节平中见奇的效果;等等。

解题路径 分析情节(段落/细节)作用“两角度”

结构 角度 与其他 情节或 标题的 关系 紧扣情节(段落/细节)的不同位置和情节手法回答:照应前文或标题;承上

启下;线索,贯穿全文;设置悬念,埋下伏笔;形成对比;为后面情节做铺垫;

推动故事情节发展;使情节曲折生动;等等。

知识拓展 小说中突发事件的含义及作用

1.什么是突发事件

(1)典型的“突发事件”,如祥林嫂第二任丈夫去世和阿毛被狼吃了、林冲草料场的草

厅被雪压倒、促织死去等。

(2)不是所有的偶然事件都可以被称作小说中的“突发事件”。如祥林嫂被迫改嫁时

撞破了头,虽然这一事件是突发的,但它没有导致情节发生任何变化,祥林嫂还是改嫁

了,所以不能被称作小说中的“突发事件”。(《祝福》中的撞破了头与后文赏鉴伤疤

相呼应,这一事件可以说是为后文做铺垫)

2.突发事件的作用

(1)情节方面:①推动情节发展/促成情节的转折;②使情节有波澜(起伏,曲折——特别是

多个突发事件)。(2)主题方面:揭示主题/深化主题。(3)人物方面:刻画人物形象。(4)读

者方面:设置悬念,激发读者阅读兴趣(吸引读者)。

必备知识

一、小说情节结构模式

1.基本模式:开端—发展—高潮—结局

2.常见模式:

题型二 情节题

类型一 情节梳理概括题

结构模式 阐释 示例

单线式 构成小说情节的线索只有一条,多是围绕一两个主要人物来展开情节。小说情节环环相扣,犹如链条一般。

主题在完整的情节描写和人物刻画中表现出来。 赵树理的《小二黑结婚》(节选)以小

二黑和小芹的恋爱这一事件单线进

行,使小说连贯完整,故事性很强。

双线式 指在叙述情节或事件的发展过程中,安排两条或两条以上的线索,这两条线索或主次相从,或明暗结合。 ①明线:由人物活动或事件发展所直接呈现出来的线索。 ②暗线:未直接描写的人物活动或事件发展所间接呈现出来的线索。 孙犁的《荷花淀》设置了主次两条

线索:主线是妻子寻夫和她们的成长

过程;次线是水生等人别妻参军,在淀

上与敌人作战。这两条线索把作品

中的夫妻话别、探夫遇敌、助夫杀

敌三个场景贯穿了起来。

摇摆式 即“一波三折式”。大多数小说的情节发展轨迹并不呈现为一条直线,不会很顺利地循着开端、发展、高潮、结局行进,而往往会在发展或高

潮处横生枝节,使情节发生波折,经历一定的波折后,再回到正轨,这就出现了情节的摇摆。情节的摇摆使故事引人入胜,扣人心弦,增强了故事的戏

剧性、可读性。 鲁迅在《祝福》中为祥林嫂的一生设置了许多“波折”:第一任丈夫去世后她来到鲁镇,眼见着日子变好时,却被婆家找到,被迫改嫁;眼见着日子

又变得好起来时,第二任丈夫却去世,儿子阿毛又被狼叼走;她再次回到鲁镇,眼见着日子再次归于平淡,却又碰到柳妈。这一系列看似巧合、偶然

的事件使得小说原本简单的情节发生了反复的“摇摆”,不仅使得故事引人入胜,更在这反复的“摇摆”中强化了主人公命运的悲剧意味,揭示

了小说的主题。

突转式 在结尾处的情节突然向相反方向转变,揭示真相,而这个真相通常都出人意料,但由于前面的情节早已埋下伏笔,一切又都在情理之中。 欧·亨利的短篇小说《麦琪的礼物》讲述了一对贫穷的夫妻为了给对方准备圣诞礼物,各自做出了巨大的牺牲,而最终礼物却变得无用。这种戏剧性的突转,突显了他们之间深厚的

爱与无私的奉献。

意识流式 打破传统小说情节的时间顺序和因果逻辑,凭借人物的意识流动来组接素材。小说所叙述的对象是人物的心理活动的流动过程,包括人物的思

想、意识、回忆、联想、想象、感觉、印象、梦境等。 弗吉尼亚·伍尔芙的《墙上的斑点》,写主人公在一个普通日子的某一瞬间,抬头看见墙上的斑点,由此引发意识的流动,产生一系列幻觉和遐想,以此表现主人公对社会现实、对人生状态等问题的思考。

横断面式 将时空浓缩到一个小小的点上,在精

巧的结构中展开漫长的时间和立体

的无限空间,从“生活的横断面”观

看世界人生。 奥古斯特·斯特林堡的小说《半张纸》截取了一个生活故事的最后一个瞬间:女主人公因难产而去世了,母

亲和孩子都被埋葬了,在男主人公准备搬出原来的住所的最后时刻,时间因为一张电话机旁涂满字迹的小纸

头而略微停止,往事纷纷闪回。故事时间不过两三分钟,然而已经把整个故事涵盖于内。

类型 教材典例

以人物为线索 《祝福》中以“我”的所见所闻为线索,展现了祥林嫂一生的悲惨遭遇。

以事物为线索 《促织》紧紧围绕促织来安排情节:征虫—觅虫—求虫—得虫—失虫—化虫—斗虫—献虫。

以中心事件 为线索 《老人与海》(节选)中情节是围绕老人与鲨鱼之间的搏斗而展开的。

以人物思想 感情为线索 《变形记》(节选)中以主人公格里高尔变成甲壳虫后的内心感受和心理活动为线索组织材料。

以空间、时间 为线索 《林教头风雪山神庙》按照时间的先后顺序叙写了林冲“沧州遇旧”“买刀寻敌”“接管草料场”“手刃仇敌”等情节。

二、小说情节线索类型

结构连贯法 厘清小说的结构层次,按“开端—发展—高潮—结局”的结构模式梳理。

场面连贯法 小说中的场面是人物活动的重要场所,有些小说中一个场面就可以梳理为一个情节。

线索连贯法 小说的线索是贯穿整个作品的情节发展的脉络,它可以是人物、事物、时间、地点等。抓住线索,就可以围绕线索概括出情节发展的各个阶段内容。

细节连贯法 围绕人物活动,深入阅读文本内容,抓住对情节推进或人物活动、心理具有表现力的细节,勾画关键词句,并进行提炼、概括。

解题路径 梳理概括小说情节“四法”

必备知识 小说常见情节手法及其作用

1.情节叙述手法:叙述人称、叙述视角、叙述顺序、叙述节奏、叙述腔调、叙述方式

(详见题型一叙述艺术题)

2.情节安排技巧

(1)制造情节波澜技巧

类型二 情节手法题

技巧 阐释 作用

悬念 指在小说的叙述中先设置一个谜面,

藏起谜底,在适当的时候再予以点破。 吸引读者,引人入胜,使读者的期待心

理得到满足。

抑扬 指对写作对象或欲扬先抑或欲抑先

扬,然后陡然一转,出乎读者意料。 使文势曲折多变,使文章产生峰回路转、

跌宕起伏的效果,增强作品的可读性。

对比 把两种对立的事物或者同一事物的

两个不同方面,放在一起相互比较。 渲染气氛、表现人物或突出主题。

衬托 指描绘某一事物来表现另一事物的

艺术手法,它分为正衬和反衬两种。 使文章更生动,人物、事物形象更突

出,主题更鲜明。

突转 在小说结尾部分,作者常常采用突转的方法形成情节的某种“巧合”、某种意料之外的反转,或者是形成人物性格的“急剧改变”。 常收到意料之外、情理之中的效果,

对表现小说主旨起到画龙点睛的作用。

误会 即在文章的开头部分有意识地设置

误会,到文章结尾时才点明真相。 避免叙事的平铺直叙,使故事情节跌

宕起伏,一波三折。

延迟 又叫“延宕”,指在小说创作中,作者故意延迟故事发展的进程,竭力给故事、人物心理的进展设置障碍,拖延读者到达故事结尾的时间。 ①使原本激烈紧张的情节节奏舒缓

下来;②使情节产生波澜,跌宕起伏,

曲折动人;③丰富人物形象;④揭示主

题,丰富主题的内涵;⑤制造悬念,吸

引读者的注意力。

技巧 阐释 作用

照应 又叫呼应,是篇章间的某些内容和意

思在不同位置上的呼应。 使情节连贯,脉络清晰,结构紧凑。

伏笔 指作者对将要在作品中出现的人物

或事件,预先作的提示或暗示。 使全文前后呼应,结构更严谨,情节发

展更合理,前因后果更分明。

铺垫 也称铺叙衬垫,指为了突出后面要出

场的主要人物、事物或要发生的事件, 先对次要人物、事物、事件进行铺叙。 能突出主要人物、事件,增加情节张

力,制造悬念,使情节具有合理性。

(2)情节安排严密技巧

线索 是贯穿整个作品情节发展的脉络,它可以是小说中的某个人物、某个事物,也可以是作者的情感、小说的事件,还可以是故事发生的空间、时间。 使情节更加集中紧凑;使人物性格更

加突出,形象更加丰满;使主题更加丰

富和深刻。

易混辨析 铺垫和伏笔的区别

①从目的和作用上看,铺垫的目的是突出主要人物或事件。伏笔主要是为了使下

文的情节不使读者感到疑惑,以求前后呼应。它常常与“照应”配合使用,即所谓前有

伏笔,后有照应。

②从形态上看,铺垫往往大肆渲染,所用笔墨较多,唯恐读者不见,是“显性”的。

伏笔通常比较隐蔽,只有一两笔,点到为止,是“隐性”的。巧妙的伏笔,在没有看到

“照应”之前,貌似“闲笔”。

考查类型 题例

定向考查型 (2020全国Ⅰ)海明威的“冰山”理论将文学作品同冰山类比,他说:“冰山在海面移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上。”本小说正是只描写了这露

出水面的八分之一。请据此简要说明本小说的情节安排及其效果。

综合考查型 (2020浙江)作者用了哪些手法使小说结构紧凑

题型解读

解题路径 分析情节手法“三步骤”

必备知识

1.小说常见开头方式和作用

类型三 情节作用题

方式 阐释 作用

开门见 山式 直接切入故事的核心内容,简洁明了

地交代故事的关键信息,如主要人

物、事件等。 ①迅速进入主题:让读者快速知晓小说的主题方向和核心要点,节省读者时间。②节奏明快有力:使故事一开始就进入实质性情节,节奏紧凑。

悬念式 在小说开篇设置谜团、疑问或呈现异常现象。 ①激发读者阅读兴趣。②营造紧张氛围。③推动情节发展,后续情节围绕解开悬念展开,使故事发展紧凑且富有逻辑性。

场景式 通过描绘故事发生的具体场景来开

启小说,包括自然场景、生活场景等。 ①构建故事背景。②渲染氛围。③暗示情节发展:场景中的某些元素可能暗示着后续情节的走向,为故事发

展埋下伏笔。

回忆式 把主人公或叙述者的回忆作为开篇,

将过去的故事呈现出来。 ①营造怀旧氛围,传递出一种深沉的情感基调。

②回忆与现实交织,增加了故事的层次感和立体感,使读者更全面地理解故事和人物。

③设置叙事悬念,读者会好奇回忆中的事件与当下的关联,从而激发阅读兴趣。

方式 阐释 作用

喜剧式 (大团圆式) 结尾通常让故事中的人物达成心愿,

矛盾得到妥善解决。 ①读者感受上,给人带来愉悦、满足的情感体验;

②主题上,符合大多数人对美好事物的向往,传递出积极向上的价值观。

悲剧式 以主人公的失败、死亡或梦想破灭

为结局。 ①主题上,通过强烈的情感冲击,引发读者对人性、命运、社会等问题的深刻反思;

②读者感受上,令人感动,令人回味,引人思考。

留白式 (开放式) 结尾不给出明确的结论,留下一些悬

念或空白,让读者自行想象和解读故

事的后续发展。 ①读者感受上,增加神秘感,留下空白,让读者充分想象,进行艺术的再创造;

②主题上,不同读者会产生不同的解读,增加了作品主题的多元性。

2.小说常见结尾方式和作用

出人意料式 (欧·亨利式) 在故事的最后突然出现意外的转折,颠覆读者之前的认知和预期。 ①情节上,使平淡的故事情节陡生波澜,产生震撼人心的力量;

②人物上,突出人物形象;

③主题上,凸显、深化主题;

④读者感受上,能极大地提升小说的趣味性和可读性,让读者对整个故事有全新的认识。

写景式 以对社会环境或自然景物的描写作结。 ①结构上,照应标题或首尾呼应;

②情节上,暗示情节发展、故事结局;

③人物上,烘托人物形象;

④主题上,含蓄地表达小说主题或升华主题;

⑤读者感受上,言有尽而意无穷,给读者留下无限的想象空间。

考查类型 题例

分析开头、 中间、结尾 情节的作用 (2017山东)本文以“我”与特吉的冲突开篇,这样写有什么作用 请简要分析。

(2017全国Ⅰ)小说以一个没有谜底的“美好的谜”结尾,这样处理有怎样的艺术效果 请结合作品进行分析。

分析细 节的作用 (2020新高考Ⅱ)本文多次提到“板凳”,这是富有意味的细节。请分析这里“板凳”的用意。

(2019全国Ⅲ)两个乘客为什么沉默 小说为什么首尾均有这一细节 请结合全文分析。

题型解读

内容 角度 对环境 的作用 ①这一情节(段落/细节)是不是自然环境或社会环境;②是否交代了情节

发生的时间、地点、环境、氛围、社会背景等。

对人物 的作用 ①思考该情节(段落/细节)是否表现了人物间的矛盾;②思考该情节(段落

/细节)为人物的活动提供了什么依据,使人物的性格和命运发生了怎样

的转变;③思考该情节(段落/细节)是否表现了人物的身份、心理、性格等。

对主题 的作用 ①从社会环境或社会话题等方面思考这一情节(段落/细节)对历史或现

实的折射与反映;②从写作意图的角度思考作者安排这一情节(段落/细

节)所揭示的人物形象的典型意义及人物身上折射出的人性。

对读者 的作用 设置悬念,吸引读者注意力;引起读者的阅读兴趣,引发读者思考;给读者留

下更多的想象空间;强化情节平中见奇的效果;等等。

解题路径 分析情节(段落/细节)作用“两角度”

结构 角度 与其他 情节或 标题的 关系 紧扣情节(段落/细节)的不同位置和情节手法回答:照应前文或标题;承上

启下;线索,贯穿全文;设置悬念,埋下伏笔;形成对比;为后面情节做铺垫;

推动故事情节发展;使情节曲折生动;等等。

知识拓展 小说中突发事件的含义及作用

1.什么是突发事件

(1)典型的“突发事件”,如祥林嫂第二任丈夫去世和阿毛被狼吃了、林冲草料场的草

厅被雪压倒、促织死去等。

(2)不是所有的偶然事件都可以被称作小说中的“突发事件”。如祥林嫂被迫改嫁时

撞破了头,虽然这一事件是突发的,但它没有导致情节发生任何变化,祥林嫂还是改嫁

了,所以不能被称作小说中的“突发事件”。(《祝福》中的撞破了头与后文赏鉴伤疤

相呼应,这一事件可以说是为后文做铺垫)

2.突发事件的作用

(1)情节方面:①推动情节发展/促成情节的转折;②使情节有波澜(起伏,曲折——特别是

多个突发事件)。(2)主题方面:揭示主题/深化主题。(3)人物方面:刻画人物形象。(4)读

者方面:设置悬念,激发读者阅读兴趣(吸引读者)。

同课章节目录