专题三文言文阅读 1.练选材 记人记事类(课件)---2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题三文言文阅读 1.练选材 记人记事类(课件)---2026版语文高三一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 206.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-14 14:55:05 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

练选材 记人记事类

一、(2025浙江温州学业水平评估)阅读下面的文言文,完成下面小题。(20分)

材料一:

秦始皇东并,子鱼谓其徒叔孙通曰:“子之学可矣,盍仕乎 ”对曰:“臣所学于先生者,不

用于今,不可仕也。”子鱼曰:“子之材能见时变,今为不用之学,殆非子情也。”叔孙

通遂辞去,以法仕秦。

子鱼居魏,与张耳、陈馀相善,耳、馀,魏之名士也。秦灭魏,求耳、馀,惧走。会陈胜、

吴广起兵于陈,欲以诛秦。馀谓陈王曰:“今必欲定天下、取王侯者,其道莫若师贤而友

高考模拟

代殷,乃兴灭继绝,以为政首。今诚法之,则六国定不携[注],抑久长之本。”王曰:“六国

智。孔子之孙今在魏,居乱世能正其行,修其祖业不为时变。其父相魏,以圣道辅战国,

见利不易操,名称诸侯,世有家法。其人通材足以干天下,博知足以虑未形。必宗此人,

天下无敌矣。”陈王大悦,遣使者赍千金,加束帛,以车三乘聘焉。耳、馀又使谓子鱼

曰:“天下之事已可见矣。今陈王兴义兵讨不义,子宜速来以集其事。王又闻子贤,欲谘

良谋,虚意相望也。”子鱼遂往。陈王郊迎,而执其手议世务。子鱼以霸王之业劝之,王

悦其言,遂尊以博士,为太师谘度焉。

(节选自《孔丛子·独治》)

材料二:

陈王问太师(子鱼)曰:“寡人不得为诸侯群贤所推,而得南面称孤,其幸多矣!今既赖二三

君子,且又欲规久长之图,何施而可 ”答曰:“信王之言,万世之福也,敢称古以对。昔周

之后君,吾不能封也。远世之王于我何有吾亦自举不及于周又安能纯法之乎 ”

陈王涉使周章为将,西入关,将以诛秦,秦使将章邯距之。陈王以秦国之乱也,有轻之之

意,势若有余而不设敌备。博士太师谏曰:“章邯,秦之名将,周章非其敌也。今王使章,

霈然自得,而不设备,臣窃惑焉。夫虽天之所命,其祸福吉凶,大者在天,小者由人。今王

不修人利以应天祥,若跌而不振,悔之无及也。”王曰:“寡人之军,先生无累也,请先生

息虑也。”又谏曰:“臣闻兵法:无恃敌之不我攻,恃吾之不可攻也。今恃敌而不自恃,

非良计也。故区区之心,欲王备虑之也。”王曰:“先生所言,计策深妙,予不识也,先生

休矣!”已而告人曰:“儒者可与守成,难与进取,信哉!”王弗听。周章果败,而无后救。

邯遂进兵击陈王,师大败。

(节选自《孔丛子·答问》,有删改)

[注] 携:背离。

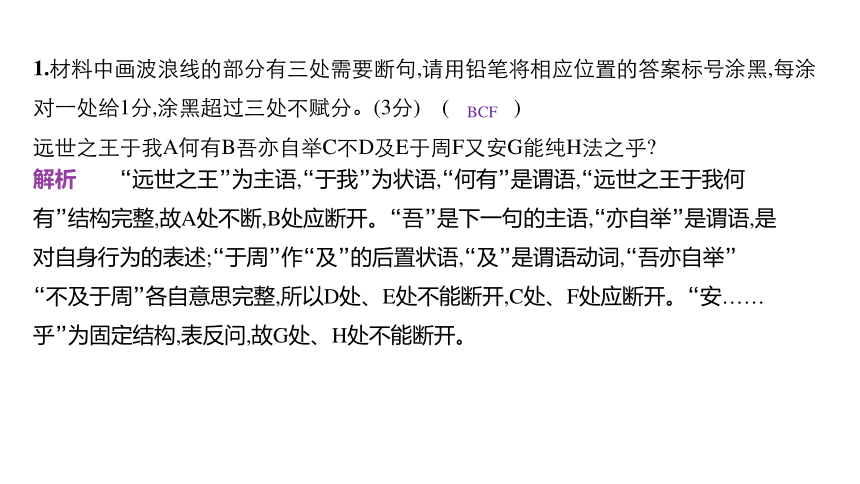

1.材料中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每涂

对一处给1分,涂黑超过三处不赋分。(3分) ( )

远世之王于我A何有B吾亦自举C不D及E于周F又安G能纯H法之乎

BCF

解析 “远世之王”为主语,“于我”为状语,“何有”是谓语,“远世之王于我何

有”结构完整,故A处不断,B处应断开。“吾”是下一句的主语,“亦自举”是谓语,是

对自身行为的表述;“于周”作“及”的后置状语,“及”是谓语动词,“吾亦自举”

“不及于周”各自意思完整,所以D处、E处不能断开,C处、F处应断开。“安……

乎”为固定结构,表反问,故G处、H处不能断开。

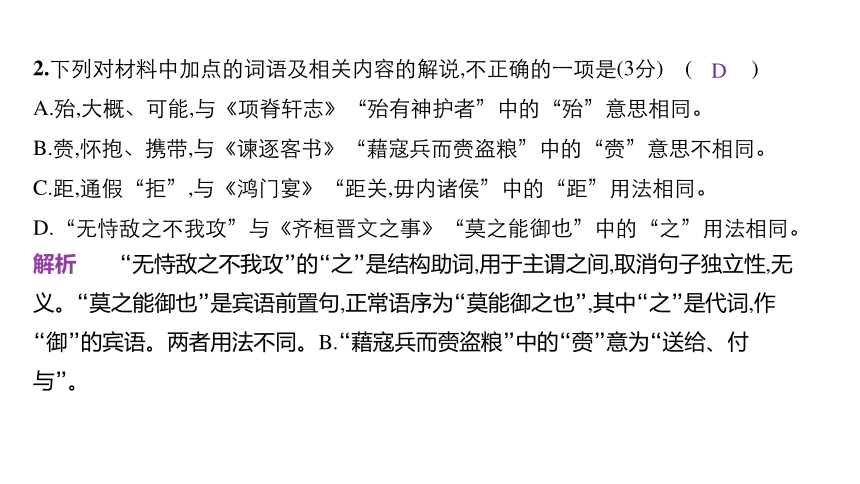

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分) ( )

A.殆,大概、可能,与《项脊轩志》“殆有神护者”中的“殆”意思相同。

B.赍,怀抱、携带,与《谏逐客书》“藉寇兵而赍盗粮”中的“赍”意思不相同。

C.距,通假“拒”,与《鸿门宴》“距关,毋内诸侯”中的“距”用法相同。

D.“无恃敌之不我攻”与《齐桓晋文之事》“莫之能御也”中的“之”用法相同。

D

解析 “无恃敌之不我攻”的“之”是结构助词,用于主谓之间,取消句子独立性,无

义。“莫之能御也”是宾语前置句,正常语序为“莫能御之也”,其中“之”是代词,作

“御”的宾语。两者用法不同。B.“藉寇兵而赍盗粮”中的“赍”意为“送给、付

与”。

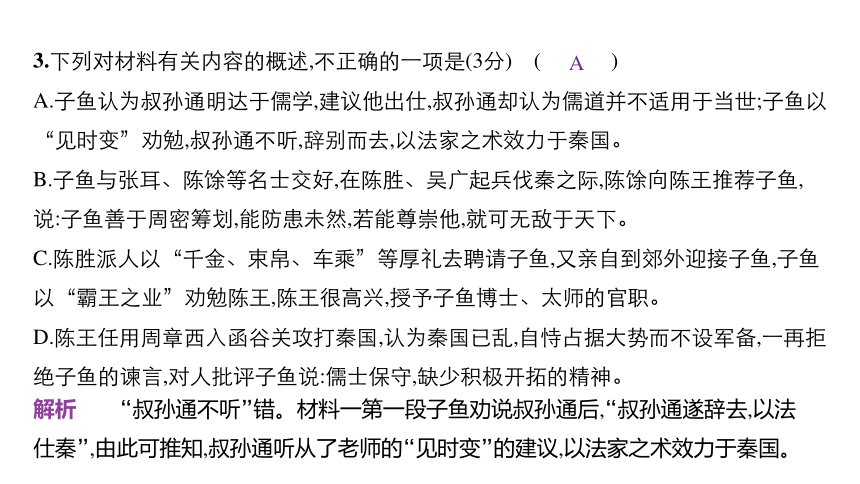

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分) ( )

A.子鱼认为叔孙通明达于儒学,建议他出仕,叔孙通却认为儒道并不适用于当世;子鱼以

“见时变”劝勉,叔孙通不听,辞别而去,以法家之术效力于秦国。

B.子鱼与张耳、陈馀等名士交好,在陈胜、吴广起兵伐秦之际,陈馀向陈王推荐子鱼,

说:子鱼善于周密筹划,能防患未然,若能尊崇他,就可无敌于天下。

C.陈胜派人以“千金、束帛、车乘”等厚礼去聘请子鱼,又亲自到郊外迎接子鱼,子鱼

以“霸王之业”劝勉陈王,陈王很高兴,授予子鱼博士、太师的官职。

D.陈王任用周章西入函谷关攻打秦国,认为秦国已乱,自恃占据大势而不设军备,一再拒

绝子鱼的谏言,对人批评子鱼说:儒士保守,缺少积极开拓的精神。

A

解析 “叔孙通不听”错。材料一第一段子鱼劝说叔孙通后,“叔孙通遂辞去,以法

仕秦”,由此可推知,叔孙通听从了老师的“见时变”的建议,以法家之术效力于秦国。

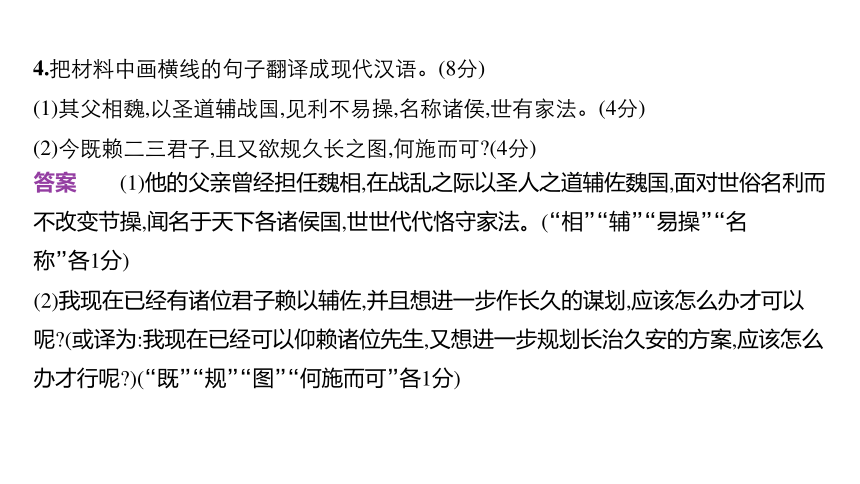

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)其父相魏,以圣道辅战国,见利不易操,名称诸侯,世有家法。(4分)

(2)今既赖二三君子,且又欲规久长之图,何施而可 (4分)

答案 (1)他的父亲曾经担任魏相,在战乱之际以圣人之道辅佐魏国,面对世俗名利而

不改变节操,闻名于天下各诸侯国,世世代代恪守家法。(“相”“辅”“易操”“名

称”各1分)

(2)我现在已经有诸位君子赖以辅佐,并且想进一步作长久的谋划,应该怎么办才可以

呢 (或译为:我现在已经可以仰赖诸位先生,又想进一步规划长治久安的方案,应该怎么

办才行呢 )(“既”“规”“图”“何施而可”各1分)

解析 (1)“相”,担任(魏)相。“辅”,辅佐。“易操”,改变节操。“名称”,闻名

(于),扬名(于)。

(2)“既”,已经。“规”,规划(答“做/作”也给分)。“图”,方案,谋划,计划,打算。

“何施而可”,宾语前置句,正常语序为“施何而可”。

5.陈馀劝谏陈胜“师贤而友智”,任用子鱼。子鱼的“贤”“智”,在材料二中体现在

哪些事实上 请简要概括。(3分)

答案 ①子鱼劝导陈王在政治上效仿周武王“兴灭继绝”的做法,分封六国的后人,

以“礼”“仁”聚集人心,谋求长治久安,体现了其理政的贤能。②子鱼一再劝谏陈王

不可自傲轻敌,应对强敌严加防备。战败的结局也证明了子鱼审时度势、深谋远虑的

智慧。(一点1分,两点3分。如答“子鱼与名士张耳、陈馀交好,获得陈馀的推介,赢得

陈王的信任和重用,这从侧面衬托了子鱼的贤和智”,则不给分)

解析 从材料二来看,当陈王询问如何规划长久之计时,子鱼提出效仿周武王“兴灭

继绝”的做法,认为分封六国后人能使六国稳定不背离,这是基于“礼”“仁”的思想

来聚集人心,以实现长治久安,体现了他在政治方面的贤能。在军事方面,子鱼从多个角

度进行劝谏。从将士实力角度指出章邯是秦之名将,周章不是其对手;从天命人事角度

强调虽有天命,但祸福吉凶小部分由人决定,要修人利以应天祥;从兵法角度指出“无恃

敌之不我攻,恃吾之不可攻也”,提醒陈王不可自傲轻敌,要对强敌严加防备。而后来周

章战败、陈王军队大败的结局,也证明了子鱼有审时度势、深谋远虑的智慧。

【参考译文】

材料一:

秦始皇向东吞并六国,子鱼(名鲋、甲,孔子八世孙)对他的弟子叔孙通说:“你的学问已

经足够了,为什么不出仕呢 ”叔孙通回答说:“我从先生这里获得的学问,现在不适用,

无法出仕啊。”子鱼说:“你具有随机应变的才能,现在从事无用的学问,恐怕不是你的

本意吧。”叔孙通于是向先生告辞,以法家之学到秦国做官。

子鱼在魏国的时候,与张耳、陈馀相友善。张耳、陈馀,都是魏国的名士。秦国灭掉魏

国后,悬赏捉拿张耳、陈馀,两个人因害怕而逃亡。恰逢陈胜、吴广在陈地聚众起义,想

讨伐暴秦。陈馀对陈王说:“如果你一定要平定天下、获取王侯之位,那最好的办法就

是以贤者为师、以智者为友。孔子的后代现在在魏国,他虽然身处乱世,却能端正行为,

修习先祖的事业,不因时世变化而改变志向。他的父亲曾经担任魏相,在战乱之际以圣

人之道辅佐魏国,面对世俗名利而不改变节操,闻名于天下各诸侯国,世世代代恪守家

法。这个人是个通才,他的才能足以帮助您取得天下,他知识渊博,头脑聪明,能够为您

周密筹划以防患于未然(或译为:能够在事情没有显出迹象时就考虑到)。一定要尊崇

这个人(或译为:如果以他为师),您就会无敌于天下。”陈王听了非常高兴,立即派遣使

者携带千两黄金,外加五匹帛,并用三辆车去聘请他。张耳、陈馀又让使者转告子鱼说:

“天下之事已经可以预见了。现在陈王发动起义大军讨伐无道的暴秦,您应当尽快前

来以成就大事。陈王又听说您贤能,想向您征询善策,时刻虚心地盼望您的到来。”子

鱼便应邀前往。陈王亲自赶到郊外迎接,握着他的手,和他谈论军国大事。子鱼用霸王

的功业来劝勉他,陈王对他的话心悦诚服,便尊奉他为“博士”,并拜为“太师”向他咨

询请教。

材料二:

陈王询问太师(子鱼)说:“我虽然没有得到诸侯以及众多贤人的推举,却能够面南称王,

这是多么幸运的事啊!我现在已经有诸位君子赖以辅佐,并且想进一步作长久的谋划,

应该怎么办才可以呢 (或译为:我现在已经可以仰赖诸位先生,又想进一步规划长治久

安的方案,应该怎么办才行呢 )”太师回答说:“大王您所说的话,实在是子孙万代的福

气啊,请允许我引用古代的事例来回答。从前,周朝取代殷商之后,(周武王)就把复兴已

被灭亡的国家、延续已断绝的世系作为政治上的首要大事。现在您如果能真心效仿

周武王当年的做法,(分封已被秦国灭亡的六国的后代,)那么六国一定不会产生背离之

心,而且这也是谋求长治久安的根本大计。”陈王说:“六国之君的后人,我还不能分封

他们。更何况上古时代的帝王,和我有什么关系呢 (或译为:对我有什么用处呢 )我是

自己兴兵起义,而不是从周朝继承而来,又为什么要单单效法周武王呢 ”

陈王(字涉)任命周章为大将,向西攻入函谷关,即将攻伐秦国都城咸阳,秦派大将章邯率

军抵抗。陈王认为秦国已经混乱不堪,于是有轻视秦国的意思,认为凭借周章的军力战

胜秦国似乎绰绰有余,因而没有及时命令他对敌军严加防备。博士太师(子鱼)劝谏陈

王说:“章邯是秦国的名将,周章不是他的对手。如今大王您命令周章攻秦,显得自负自

大志满意得,而对敌军不设防备,我私下感到困惑忧虑。虽然说大王灭秦是上天的旨意,

那祸福吉凶瞬息万变,大的方面由上天决定,而小的方面就要依靠人自己了。现在您不

努力创造有利的形势来顺应上天赐给您的福祉,如果战败而不能振作挽救,后悔就来不

及了。”陈王说:“有关我作战的事情,先生就不要劳累操心了,请您不必担忧。”子鱼

又进谏说:“我听兵法上这样说:不要倚仗于敌人不会进攻我,而要凭借我的精心部署和

全面防备使敌人无法进攻我。现在您却依赖于敌人不会来进攻,而不依靠自身加强戒

备,这不是好办法啊。所以,我的内心,是希望您周全地考虑啊。”陈王说:“先生说的

计策,高深精妙,我理解不了,请您不要再说了。”不久,陈王告诉别人说:“据说可以与

儒家之人一起保守既有的成就,而很难与他们一起开拓进取,的确如此啊!”陈王最终

没有听从谏言。后来,周章果然战败,而没有援军相救。章邯于是进军攻打陈王,陈王的

军队大败。

二、[2025八省八校(T8)第一次联考]阅读下面的文言文,完成问题。(22分)

材料一:

子曰:“管仲之器小哉!”

或曰:“管仲俭乎 ”曰:“管氏有三归①,官事不摄,焉得俭 ”

“然则管仲知礼乎 ”曰:“邦君树塞门,管氏亦树塞门。邦君为两君之好,有反坫②,管

氏亦有反坫。管氏而知礼,孰不知礼 ”

(节选自《论语·八佾篇》)

材料二:

或问郑之子产。子曰:“惠人也。”问子西。曰:“彼哉!彼哉!”问管仲。曰:“夺伯氏

骈邑三百,饭疏食,没齿无怨言。”

子路曰:“桓公杀公子纠,召忽③死之,管仲不死,未仁乎 ”子曰:“桓公九合诸侯,不以兵

车,管仲之力也。如其仁,如其仁!”

子贡曰:“管仲非仁者与 桓公杀公子纠,不能死,又相之。”子曰:“管仲相桓公,霸诸

侯,一匡天下,民到于今受其赐。微管仲,吾其被发左衽④矣。岂若匹夫匹妇之为信也,自

经于沟渎,而莫之知也 ”

(节选自《论语·宪问篇》,有删改)

材料三:

管仲既任政相齐,以区区之齐在海滨,通货积财,富国强兵,与俗同好恶。故其称曰:“仓

廪实而知礼节,衣食足而知荣辱,上服度则六亲固。四维不张,国乃灭亡。下令如流水之

原,令顺民心。”故论卑而易行。俗之所欲,因而予之;俗之所否,因而去之。

其为政也,善因祸而为福,转败而为功。贵轻重,慎权衡。桓公实怒少姬南袭蔡管仲因而

伐楚责包茅不入贡于周室。桓公实北征山戎,而管仲因而令燕修召公之政。于柯之会,

桓公欲背曹沫之约,管仲因而信之,诸侯由是归齐。故曰:“知与之为取,政之宝也。”

管仲富拟于公室,有三归、反坫,齐人不以为侈。管仲卒,齐国遵其政,常强于诸侯。

太史公曰:管仲,世所谓贤臣,然孔子小之。岂以为周道衰微,桓公既贤,而不勉之至王,乃

称霸哉 语曰“将顺其美,匡救其恶,故上下能相亲也”。岂管仲之谓乎

(节选自《史记·管晏列传》,有删改)

[注] ①三归:市租。②反坫(diàn):放还酒杯的土台。周代诸侯宴饮时,互相敬酒后,将

空酒杯放还在土台上,为当时的诸侯宴饮之礼。③召忽:春秋时齐国人,与管仲同时辅佐

公子纠。④被(pī)发左衽:衽,衣襟。“被发左衽”指古代中原地区以外少数民族的装

束。

1.材料三画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每涂

对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分) ( )

桓公A实怒B少姬C南袭蔡D管仲因而伐楚E责包茅不入F贡G于周室。

CDE

解析 “桓公实怒少姬”主谓宾齐全,其后应断开,即C处断开;“南袭蔡”,主语承前

省略,“南”是状语,“袭蔡”指袭击蔡国,谓语宾语齐全,其后应断开,即D处断开;“管

仲”是人名,“因”指趁机,“而”是连词,“伐楚”指讨伐楚国,语意完整,E处应断

开。

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分) ( )

A.摄,兼任,与《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中“摄乎大国之间”的“摄”意义

相同。

B.没齿,“没”意为尽、终,“齿”指年龄,与成语“没齿难忘”中的“没齿”的意义相

同。

C.区区,小,与《陈情表》中“是以区区不能废远”的“区区”的意义和用法都不相

同。

D.小,小看、轻视之意,与《师说》中“小学而大遗”的“小”的意义和用法都不相

同。

A

解析 文中“官事不摄”的“摄”的意思是“兼任”,“摄乎大国之间”的“摄”

的意思是“夹处”,二者意义不同。B.文中“没齿无怨言”和“没齿难忘”中的“没

齿”都是终身的意思。C.文中“以区区之齐”的“区区”意为“小”,是形容词,形容

齐国的国土面积不大;《陈情表》中“是以区区不能废远”的“区区”是谦辞,指自己

的私情。D.文中“孔子小之”中的“小”是形容词的意动用法,意思是“小看、轻

视”;《师说》中“小学而大遗”的“小”是名词,指小的方面,即小的知识(句读)。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分) ( )

A.《论语·八佾篇》中孔子认为管仲“器小”,因为管仲在齐国当宰相的时候,为自己聚

敛财富,又不知节俭,甚至还有僭越的行为,这些都与孔子重视的“礼”相悖。

B.《论语·宪问篇》中孔子肯定了子产和子西的仁惠,但当被问及管仲时,孔子只说管仲

虽然夺取了伯氏的封地,却能让伯氏对他没有怨言,此处并没有直接表明自己的态度。

C.管仲善于把祸患化为祥福,当桓公想背弃曹沫逼迫他订立的盟约时,管仲就根据当时

的形势劝他信守盟约,诸侯们因此归附齐国,并称赞管仲是治理国家的法宝。

D.在管仲的治理下,齐国凭借地域优势,积累财富,富国强兵,尽力让百姓过上顺心如意

的生活,这也许是管仲富可敌国、奢侈僭越,齐国百姓却不足介意的原因。

C

解析 根据材料三原文“于柯之会,桓公欲背曹沫之约,管仲因而信之,诸侯由是归

齐。故曰:‘知与之为取,政之宝也。’”可知,这里的“故曰”,不是诸侯们的话,而是

太史公司马迁对此的评论。另外,“并称赞管仲是治理国家的法宝”曲解文意,原文

“知与之为取,政之宝也”是说懂得给予正是为了获取的道理,这是治理国家的法宝,并

非称赞管仲是治理国家的法宝。

4.请把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)岂若匹夫匹妇之为信也,自经于沟渎,而莫之知也 (4分)

(2)语曰“将顺其美,匡救其恶,故上下能相亲也”。岂管仲之谓乎 (4分)

答案 (1)难道要(管仲)像普通百姓那样,为了守信用(的小节),在山沟里上吊自杀,而

没有人知道吗 (“于沟渎”“莫”各1分,句意2分)

(2)古话说:“要顺势助成君主的美德,匡正君主的过错,所以君臣之间能互相亲近。”

这大概说的是管仲吧!(“匡”“管仲之谓”各1分,句意2分)

解析 (1)“自经于沟渎”为状语后置句,正常语序为“于沟渎自经”;“莫”,没有

人。

(2)“匡”,匡正、纠正;“管仲之谓”,说的是管仲,宾语前置句。

5.请结合三则材料,概括孔子对管仲有不同态度的原因。(5分)

答案 ①在材料一中,孔子认为管仲不知礼,因为管仲不知节俭,自己的一些器用与国

君的标准一致。②在材料二中,孔子对管仲主要是持肯定的态度,认为他符合“仁”的

标准。因为管仲在辅佐齐桓公称霸的过程中,不用武力(或“因为管仲辅佐齐桓公,使

其称霸,匡正了天下,百姓受益至今”)。③在材料三中,司马迁推测孔子轻视管仲,是因

为管仲不勉励齐桓公行王道,却辅佐他称霸。(第①②两点,孔子的态度和原因各1分,第

③点1分)

解析 本题要先把握三则材料中孔子对管仲的不同态度,然后分析孔子持这种态度

的原因。

在材料一中,由最后的反问句“管氏而知礼,孰不知礼 ”可知,孔子认为管仲不知礼。

结合前文“管氏有三归,官事不摄,焉得俭”“邦君树塞门……管氏亦有反坫”可概括

其原因。

在材料二中,根据“如其仁,如其仁!”可知,孔子肯定了管仲的“仁”。其原因可根据

“桓公九合诸侯,不以兵车,管仲之力也”“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受

其赐”来概括。

材料三选自《史记》,孔子对管仲的态度是借司马迁之口间接表达出来的,由“孔子小

之”可知,孔子轻视管仲,“岂以为周道衰微,桓公既贤,而不勉之至王,乃称霸哉 ”一句

是司马迁对孔子轻视管仲的原因的推测,应根据此句概括原因。

【参考译文】

材料一:

孔子说:“管仲这个人的器量真是狭小呀!”

有人说:“管仲节俭吗 ”(孔子)说:“他收取了人民大量的市租,他手下的人员也是一

人一职而不兼任,怎么谈得上节俭呢 ”

(那人又问:)“那么管仲知礼吗 ”(孔子)回答:“国君宫殿门前设立影壁,管仲也设立影

壁。国君为了两国君主之间的友好,(会见别国国君时)在堂上设置了放还酒杯的设备,

管仲也有这样的设备。如果说管仲知礼,那么还有谁不知礼呢 ”

材料二:

有人问郑国的子产是个怎样的人。孔子说:“是个仁惠的人。”又问子西。(孔子)说:

“他(也是)呀!他(也是)呀!”又问管仲。(孔子)说:“他把伯氏骈邑三百户的采地夺走,

使伯氏只能吃粗粮,(伯氏)直到老死也没有怨言。”

子路说:“齐桓公杀了公子纠,召忽自杀以殉,但管仲却没有自杀,管仲不能算是仁人

吧 ”孔子说:“齐桓公多次召集各诸侯国会盟,不用武力,都是管仲的力量啊。这就是

他的仁德,这就是他的仁德!”

子贡说:“管仲不是仁人吧 齐桓公杀了公子纠,(管仲)没自杀,却又做了齐桓公的

相。”孔子说:“管仲辅佐齐桓公,(使齐桓公)在诸侯中称霸,匡正了天下,人民到如今还

受到他给的好处。如果没有管仲,我们恐怕就要披散头发、衣襟在左边开了。难道要

(管仲)像普通百姓那样,为了守信用(的小节),在山沟里上吊自杀,而没有人知道吗 ”

材料三:

管仲在齐国当宰相执政以后,凭借着小小的齐国处在海边的条件,流通货物,积累财富,

富国强兵,与百姓同好恶。所以管仲说:“仓库储备充实了,百姓才懂得礼节;衣食丰足

了,百姓才懂得荣辱;君主遵循法度,六亲才会稳固。礼、义、廉、耻不发扬光大,国家

就会灭亡。国家下达政令应像水从源头自然流出一样,要顺应民心。”所以政令符合

下情就容易实行。百姓想要得到的,就顺应着给予他们;百姓所反对的,就顺应他们而

废止。

管仲执政的时候,善于把祸患转变为祥福,把失败转变为成功。他重视事情的轻重缓急,

慎重地权衡利弊得失。齐桓公实际上是因怨恨少姬(另嫁)发怒,而向南袭击蔡国,管仲

就借这个机会讨伐楚国,责备楚国没有向周王室进贡包茅。齐桓公实际上是向北出兵

攻打山戎,而管仲就借这个机会命令燕国整修召公时期的政教。齐桓公与鲁国在柯地

会盟,后来想背弃鲁国曹沫逼迫他订立的盟约,管仲就根据当时的形势劝齐桓公信守盟

约,诸侯们因此归附齐国。所以说:“懂得给予正是为了获取的道理,这是治理国家的法

宝。”

管仲的财富比得上诸侯家族,收取市租、拥有国君的宴饮设备,齐国人却不认为他奢

侈。管仲去世后,齐国仍然遵循他的政令,常比其他诸侯国强盛。

太史公说:管仲是世人所说的贤臣,然而孔子小看他。难道是因为周王室国运衰微,桓公

既然贤明,而管仲不勉励他实行王道,却帮助他称霸吗 古话说:“要顺势助成君主的美

德,匡正君主的过错,所以君臣之间能互相亲近。”这大概说的是管仲吧!

三、(2025河南郑州二模)阅读下面的文言文,完成问题。(22分)

材料一:

以荒政①十有二聚万民:一曰散利,二曰薄征,三曰缓刑,四曰弛力,五曰舍禁,六曰去几,七

曰省礼,八曰杀哀,九曰蕃乐,十曰多昏,十有一曰索鬼神,十有二曰除盗贼。

(节选自《周礼·地官·大司徒》,有删改)

材料二:

皇祐二年,吴中大饥,殍殣枕路。是时范文正②领浙西,发粟及募民存饷,为术甚备。吴人

喜竞渡,好为佛事。希文乃纵民竞渡,太守日出宴于湖上,自春至夏,居民空巷出游。又

召诸佛寺主首,谕之曰:“饥岁工价至贱,可以大兴土木之役。”于是诸寺工作鼎兴。又

新敖仓吏舍,日役千夫。监司奏劾杭州不恤荒政嬉游不节及公私兴造伤耗民力。文正

乃自条叙所以宴游及兴造,皆欲以发有余之财,以惠贫者。贸易、饮食、工技、服力之

人,仰食于公私者,日无虑数万人,荒政之施,莫此为大。是岁,两浙唯杭州晏然,民不流徙,

皆文正之惠也。岁饥,发司农之粟,募民兴利,近岁遂著为令。既已恤饥,因之以成就民

利,此先王之美泽也。

(节选自《梦溪笔谈·官政》)

材料三:

河朔大水,民流就食。弼劝所部民出粟,益以官廪,得公私庐舍十余万区,散处其人,以便

薪水。官吏自前资、待缺、寄居者,皆赋以禄,使即民所聚,选老弱病瘠者廪之,仍书其

劳,约他日为奏请受赏。率五日,辄遣人持酒肉饭糗慰藉,出于至诚,人人为尽力。山林

陂泽之利可资以生者,听流民擅取。死者为大冢葬之,目曰“丛冢”。明年,麦大熟,民

各以远近受粮归,凡活五十余万人。帝闻之,遣使褒劳,拜礼部侍郎。弼曰:“此守臣职

也。”辞不受。前此,救灾者皆聚民城郭中,为粥食之,蒸为疾疫,及相蹈藉,或待哺数日

不得粥而仆,名为救之,而实杀之。自弼立法简便周尽,天下传以为式。

(节选自《宋史·富弼传》)

[注] ①荒政:赈济饥荒的政令或措施。②范文正:范仲淹,字希文,谥号文正。

1.材料中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每涂

对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分) ( )

监司奏劾A杭州B不恤C荒政D嬉游E不节F及公私G兴造H伤耗民力。

DFH

解析 “监司”是主语,“奏劾”是谓语,“杭州不恤荒政”是奏劾的内容,作宾语,

句子结构完整,故A、B、C三处不断,D处应断开;“嬉游不节”“公私兴造”均为主谓

句,“伤耗民力”为动宾结构,故E、G两处不断,F、H处应断开。

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分) ( )

A.“希文乃纵民竞渡”与《师说》中“今其智乃反不能及”的“乃”意思不相同。

B.“所以宴游及兴造”与《兰亭集序》中“所以游目骋怀”的“所以”用法相同。

C.司农,本指汉代以后掌管国家钱、粮的重要官职,文中指储备粮食的国家粮仓。

D.仆,倒、倒下,与《报任安书》中“则仆偿前辱之责”的“仆”意思不相同。

B

解析 “所以宴游及兴造”中“所以”意为“……的原因”,表原因;“所以游目骋

怀”中“所以”意为“用来”,表示通过某种方式达到目的。A项,“希文乃纵民竞

渡”中“乃”意为“于是、就”,“今其智乃反不能及”中“乃”意为“竟”。D项,

“则仆偿前辱之责”中的“仆”指“我”,谦辞。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分) ( )

A.《周礼》记载,早期中国通过采取发放救济物资、减轻赋税、减缓刑罚等十二条措

施来防止灾民流离,维持社会稳定。

B.吴中饥荒时,范仲淹鼓励百姓“竞渡”,劝导佛寺大兴土木,又翻新粮仓、官舍,虽然

浪费了民力,却创造了“荒政”奇迹。

C.富弼动员官民力量,筹集十余万间房屋用来安置流民;发动辖区不在任官吏协助赈济

灾民,并承诺来日为其奏请封赏。

D.富弼之前的救灾官员,都将灾民聚集施粥,这样易导致疾疫流行和争相践踏等。富弼

采用简便周详的举措一改陈弊。

B

解析 依据原文“文正乃自条叙所以宴游及兴造,皆欲以发有余之财,以惠贫者”以

及“既已恤饥,因之以成就民利”可知,范仲淹的举措是为了救济贫民,且趁此机会成就

利民工程,并非“浪费了民力”,“浪费了民力”是监司弹劾范仲淹的说辞。

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)是岁,两浙唯杭州晏然,民不流徙,皆文正之惠也。(4分)

(2)明年,麦大熟,民各以远近受粮归,凡活五十余万人。(4分)

答案 (1)这一年,两浙地区只有杭州平安无事,百姓没有流亡迁移的,这都是范仲淹

的恩惠。(“晏然”“流徙”各1分,大意2分)

(2)第二年,麦子大丰收,百姓各自按照路程的远近领取粮食回家,总共使五十多万人得

以存活。(“凡”“活”各1分,大意2分)

解析 (1)“是”,这。“晏然”,平安无事的样子。“流徙”,流亡迁移。“皆文正

之惠也”,判断句。

(2)“以”,按照。“凡”,总共。“活”,使动用法,使……存活,让……活命。

5.范仲淹、富弼的赈灾措施和效果有哪些相似之处 请简要概括。(5分)

答案 措施:①募集粮食,向受灾的民众发放食物;(1分)②不拘泥于前人的赈灾措施,

因地制宜设计救灾方案——范仲淹以工代赈,富弼分散安置流民。(2分)

效果:救活了许多百姓,(1分)赈灾措施都成为后世赈灾的范本。(1分)

解析 分别从材料二和材料三中筛选出二人的赈灾措施和效果的相关内容,然后概

括两者的相似之处。

措施:范仲淹“发粟及募民存饷”,富弼“劝所部民出粟,益以官廪”,由此可概括出答

案①。另外,材料二中范仲淹根据吴人“好为佛事”的特点,趁着饥岁工价低,让各寺院

大兴土木,以工代赈,让百姓通过劳动获得收入来购买食物;材料三中富弼则是“得公私

庐舍十余万区,散处其人,以便薪水”,将流民分散安置在公私房屋中,方便他们获取生

活物资,与之前“救灾者皆聚民城郭中”的方式不同,是因地制宜的创新举措。由此可

概括出答案②。

效果:材料二中“仰食于公私者,日无虑数万人”和材料三中“凡活五十余万人”说明

二人的赈灾措施都救活了很多百姓;材料二中“岁饥,发司农之粟,募民兴利,近岁遂著

为令”和材料三中“自弼立法简便周尽,天下传以为式”说明二人的赈灾措施都成为

后世赈灾的范本。

【参考译文】

材料一:

用十二项救济灾荒的政策聚集万民:一是发放救济物资,二是减轻赋税,三是减缓刑

罚,四是免除劳役,五是取消山泽的禁令,六是停收关市之税,七是省去吉礼的礼数,八是

省去凶礼的礼数,九是收藏起乐器而不演奏,十是简化婚礼礼仪以增加人民结婚的机会,

十一是搜寻已经废弃的祭祀礼仪,十二是铲除盗贼。

材料二:

皇祐二年,江浙一带发生大饥荒,饿死者的尸体遍布于道路。当时范仲淹担任杭州知州,

下令调发国家仓库粮食,募集民间所存的钱物来赈济灾民,救荒之术很是完备。吴中百

姓喜欢划船比赛,又喜欢做佛事。范仲淹就鼓励民间多举行划船比赛,太守每天都到湖

上宴饮集会,从春天到夏天,百姓也都空巷出游。范仲淹又召集各佛寺的住持,劝导他们

说:“灾荒之年,工役的价钱最低,可以趁此时机大力兴建土木工程。”于是各寺院土木

工程非常兴盛。官府也翻修仓库和官吏住舍,每天雇役上千人。监司上奏弹劾杭州知

州不救济灾荒,嬉戏游乐无节制,以及官府和私家兴建房舍、伤害消耗民力等事。范仲

淹于是自己草拟奏章陈述宴游和兴建房舍的原因,是想要调动富余的财力,来救济贫

民。那些从事贸易、饮食行业的人,工匠、民夫,仰仗官府、私家养活的人,每天大概可

达几万,救济灾荒的措施,没有比这一做法更好的了。这一年,两浙地区只有杭州平安无

事,百姓没有流亡迁移的,这都是范仲淹的恩惠。灾荒之年,发放国家粮仓的粮食,招募

灾民兴建利民工程,近年已著录于令典(成为制度)。(这种措施)既能救济饥荒,又因此

而成就利民事业,这也是先王泽及后世的一个优良的传统。

材料三:

河朔发生大水灾,老百姓到处流浪讨饭。富弼规劝所统属的老百姓拿出粮食,加上政府

的粮食,征用公家和个人的十余万间房屋,分散安置流民,以方便供给日常生活。官吏中

去职的、等待补缺的、寄居在此的,都给予俸禄,让他们到灾民聚集的地方,选择年老体

弱、生病瘦弱的人给予粮食,记下这些官吏的功劳,约定他日替他们上奏请求赏赐。大

约每五天,就派人拿着酒肉饭菜进行慰问,出于最大的诚心,人人都尽力而为。山林湖泽

中有利于老百姓生活的物资,听任流民随意获取。死了的人用大坑合葬,称它为“丛

冢”。第二年,麦子大丰收,百姓各自按照路程的远近领取粮食回家,总共使五十多万人

得以存活。皇帝听说这件事,派遣使者嘉奖慰问,授礼部侍郎。富弼说:“这是地方长官

的职责所在。”(他)辞谢不予接受。在此之前,救灾的都将老百姓聚集在城中,给流民

煮粥吃,湿热蒸腾导致疾病,以及互相践踏,有的等待救济数天都不能吃到粥而饿倒,名

义是救济灾民,实际上是杀死灾民。自从富弼制定简便周详的法规后,天下都将其奉为

赈灾范例。

练选材 记人记事类

一、(2025浙江温州学业水平评估)阅读下面的文言文,完成下面小题。(20分)

材料一:

秦始皇东并,子鱼谓其徒叔孙通曰:“子之学可矣,盍仕乎 ”对曰:“臣所学于先生者,不

用于今,不可仕也。”子鱼曰:“子之材能见时变,今为不用之学,殆非子情也。”叔孙

通遂辞去,以法仕秦。

子鱼居魏,与张耳、陈馀相善,耳、馀,魏之名士也。秦灭魏,求耳、馀,惧走。会陈胜、

吴广起兵于陈,欲以诛秦。馀谓陈王曰:“今必欲定天下、取王侯者,其道莫若师贤而友

高考模拟

代殷,乃兴灭继绝,以为政首。今诚法之,则六国定不携[注],抑久长之本。”王曰:“六国

智。孔子之孙今在魏,居乱世能正其行,修其祖业不为时变。其父相魏,以圣道辅战国,

见利不易操,名称诸侯,世有家法。其人通材足以干天下,博知足以虑未形。必宗此人,

天下无敌矣。”陈王大悦,遣使者赍千金,加束帛,以车三乘聘焉。耳、馀又使谓子鱼

曰:“天下之事已可见矣。今陈王兴义兵讨不义,子宜速来以集其事。王又闻子贤,欲谘

良谋,虚意相望也。”子鱼遂往。陈王郊迎,而执其手议世务。子鱼以霸王之业劝之,王

悦其言,遂尊以博士,为太师谘度焉。

(节选自《孔丛子·独治》)

材料二:

陈王问太师(子鱼)曰:“寡人不得为诸侯群贤所推,而得南面称孤,其幸多矣!今既赖二三

君子,且又欲规久长之图,何施而可 ”答曰:“信王之言,万世之福也,敢称古以对。昔周

之后君,吾不能封也。远世之王于我何有吾亦自举不及于周又安能纯法之乎 ”

陈王涉使周章为将,西入关,将以诛秦,秦使将章邯距之。陈王以秦国之乱也,有轻之之

意,势若有余而不设敌备。博士太师谏曰:“章邯,秦之名将,周章非其敌也。今王使章,

霈然自得,而不设备,臣窃惑焉。夫虽天之所命,其祸福吉凶,大者在天,小者由人。今王

不修人利以应天祥,若跌而不振,悔之无及也。”王曰:“寡人之军,先生无累也,请先生

息虑也。”又谏曰:“臣闻兵法:无恃敌之不我攻,恃吾之不可攻也。今恃敌而不自恃,

非良计也。故区区之心,欲王备虑之也。”王曰:“先生所言,计策深妙,予不识也,先生

休矣!”已而告人曰:“儒者可与守成,难与进取,信哉!”王弗听。周章果败,而无后救。

邯遂进兵击陈王,师大败。

(节选自《孔丛子·答问》,有删改)

[注] 携:背离。

1.材料中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每涂

对一处给1分,涂黑超过三处不赋分。(3分) ( )

远世之王于我A何有B吾亦自举C不D及E于周F又安G能纯H法之乎

BCF

解析 “远世之王”为主语,“于我”为状语,“何有”是谓语,“远世之王于我何

有”结构完整,故A处不断,B处应断开。“吾”是下一句的主语,“亦自举”是谓语,是

对自身行为的表述;“于周”作“及”的后置状语,“及”是谓语动词,“吾亦自举”

“不及于周”各自意思完整,所以D处、E处不能断开,C处、F处应断开。“安……

乎”为固定结构,表反问,故G处、H处不能断开。

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分) ( )

A.殆,大概、可能,与《项脊轩志》“殆有神护者”中的“殆”意思相同。

B.赍,怀抱、携带,与《谏逐客书》“藉寇兵而赍盗粮”中的“赍”意思不相同。

C.距,通假“拒”,与《鸿门宴》“距关,毋内诸侯”中的“距”用法相同。

D.“无恃敌之不我攻”与《齐桓晋文之事》“莫之能御也”中的“之”用法相同。

D

解析 “无恃敌之不我攻”的“之”是结构助词,用于主谓之间,取消句子独立性,无

义。“莫之能御也”是宾语前置句,正常语序为“莫能御之也”,其中“之”是代词,作

“御”的宾语。两者用法不同。B.“藉寇兵而赍盗粮”中的“赍”意为“送给、付

与”。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分) ( )

A.子鱼认为叔孙通明达于儒学,建议他出仕,叔孙通却认为儒道并不适用于当世;子鱼以

“见时变”劝勉,叔孙通不听,辞别而去,以法家之术效力于秦国。

B.子鱼与张耳、陈馀等名士交好,在陈胜、吴广起兵伐秦之际,陈馀向陈王推荐子鱼,

说:子鱼善于周密筹划,能防患未然,若能尊崇他,就可无敌于天下。

C.陈胜派人以“千金、束帛、车乘”等厚礼去聘请子鱼,又亲自到郊外迎接子鱼,子鱼

以“霸王之业”劝勉陈王,陈王很高兴,授予子鱼博士、太师的官职。

D.陈王任用周章西入函谷关攻打秦国,认为秦国已乱,自恃占据大势而不设军备,一再拒

绝子鱼的谏言,对人批评子鱼说:儒士保守,缺少积极开拓的精神。

A

解析 “叔孙通不听”错。材料一第一段子鱼劝说叔孙通后,“叔孙通遂辞去,以法

仕秦”,由此可推知,叔孙通听从了老师的“见时变”的建议,以法家之术效力于秦国。

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)其父相魏,以圣道辅战国,见利不易操,名称诸侯,世有家法。(4分)

(2)今既赖二三君子,且又欲规久长之图,何施而可 (4分)

答案 (1)他的父亲曾经担任魏相,在战乱之际以圣人之道辅佐魏国,面对世俗名利而

不改变节操,闻名于天下各诸侯国,世世代代恪守家法。(“相”“辅”“易操”“名

称”各1分)

(2)我现在已经有诸位君子赖以辅佐,并且想进一步作长久的谋划,应该怎么办才可以

呢 (或译为:我现在已经可以仰赖诸位先生,又想进一步规划长治久安的方案,应该怎么

办才行呢 )(“既”“规”“图”“何施而可”各1分)

解析 (1)“相”,担任(魏)相。“辅”,辅佐。“易操”,改变节操。“名称”,闻名

(于),扬名(于)。

(2)“既”,已经。“规”,规划(答“做/作”也给分)。“图”,方案,谋划,计划,打算。

“何施而可”,宾语前置句,正常语序为“施何而可”。

5.陈馀劝谏陈胜“师贤而友智”,任用子鱼。子鱼的“贤”“智”,在材料二中体现在

哪些事实上 请简要概括。(3分)

答案 ①子鱼劝导陈王在政治上效仿周武王“兴灭继绝”的做法,分封六国的后人,

以“礼”“仁”聚集人心,谋求长治久安,体现了其理政的贤能。②子鱼一再劝谏陈王

不可自傲轻敌,应对强敌严加防备。战败的结局也证明了子鱼审时度势、深谋远虑的

智慧。(一点1分,两点3分。如答“子鱼与名士张耳、陈馀交好,获得陈馀的推介,赢得

陈王的信任和重用,这从侧面衬托了子鱼的贤和智”,则不给分)

解析 从材料二来看,当陈王询问如何规划长久之计时,子鱼提出效仿周武王“兴灭

继绝”的做法,认为分封六国后人能使六国稳定不背离,这是基于“礼”“仁”的思想

来聚集人心,以实现长治久安,体现了他在政治方面的贤能。在军事方面,子鱼从多个角

度进行劝谏。从将士实力角度指出章邯是秦之名将,周章不是其对手;从天命人事角度

强调虽有天命,但祸福吉凶小部分由人决定,要修人利以应天祥;从兵法角度指出“无恃

敌之不我攻,恃吾之不可攻也”,提醒陈王不可自傲轻敌,要对强敌严加防备。而后来周

章战败、陈王军队大败的结局,也证明了子鱼有审时度势、深谋远虑的智慧。

【参考译文】

材料一:

秦始皇向东吞并六国,子鱼(名鲋、甲,孔子八世孙)对他的弟子叔孙通说:“你的学问已

经足够了,为什么不出仕呢 ”叔孙通回答说:“我从先生这里获得的学问,现在不适用,

无法出仕啊。”子鱼说:“你具有随机应变的才能,现在从事无用的学问,恐怕不是你的

本意吧。”叔孙通于是向先生告辞,以法家之学到秦国做官。

子鱼在魏国的时候,与张耳、陈馀相友善。张耳、陈馀,都是魏国的名士。秦国灭掉魏

国后,悬赏捉拿张耳、陈馀,两个人因害怕而逃亡。恰逢陈胜、吴广在陈地聚众起义,想

讨伐暴秦。陈馀对陈王说:“如果你一定要平定天下、获取王侯之位,那最好的办法就

是以贤者为师、以智者为友。孔子的后代现在在魏国,他虽然身处乱世,却能端正行为,

修习先祖的事业,不因时世变化而改变志向。他的父亲曾经担任魏相,在战乱之际以圣

人之道辅佐魏国,面对世俗名利而不改变节操,闻名于天下各诸侯国,世世代代恪守家

法。这个人是个通才,他的才能足以帮助您取得天下,他知识渊博,头脑聪明,能够为您

周密筹划以防患于未然(或译为:能够在事情没有显出迹象时就考虑到)。一定要尊崇

这个人(或译为:如果以他为师),您就会无敌于天下。”陈王听了非常高兴,立即派遣使

者携带千两黄金,外加五匹帛,并用三辆车去聘请他。张耳、陈馀又让使者转告子鱼说:

“天下之事已经可以预见了。现在陈王发动起义大军讨伐无道的暴秦,您应当尽快前

来以成就大事。陈王又听说您贤能,想向您征询善策,时刻虚心地盼望您的到来。”子

鱼便应邀前往。陈王亲自赶到郊外迎接,握着他的手,和他谈论军国大事。子鱼用霸王

的功业来劝勉他,陈王对他的话心悦诚服,便尊奉他为“博士”,并拜为“太师”向他咨

询请教。

材料二:

陈王询问太师(子鱼)说:“我虽然没有得到诸侯以及众多贤人的推举,却能够面南称王,

这是多么幸运的事啊!我现在已经有诸位君子赖以辅佐,并且想进一步作长久的谋划,

应该怎么办才可以呢 (或译为:我现在已经可以仰赖诸位先生,又想进一步规划长治久

安的方案,应该怎么办才行呢 )”太师回答说:“大王您所说的话,实在是子孙万代的福

气啊,请允许我引用古代的事例来回答。从前,周朝取代殷商之后,(周武王)就把复兴已

被灭亡的国家、延续已断绝的世系作为政治上的首要大事。现在您如果能真心效仿

周武王当年的做法,(分封已被秦国灭亡的六国的后代,)那么六国一定不会产生背离之

心,而且这也是谋求长治久安的根本大计。”陈王说:“六国之君的后人,我还不能分封

他们。更何况上古时代的帝王,和我有什么关系呢 (或译为:对我有什么用处呢 )我是

自己兴兵起义,而不是从周朝继承而来,又为什么要单单效法周武王呢 ”

陈王(字涉)任命周章为大将,向西攻入函谷关,即将攻伐秦国都城咸阳,秦派大将章邯率

军抵抗。陈王认为秦国已经混乱不堪,于是有轻视秦国的意思,认为凭借周章的军力战

胜秦国似乎绰绰有余,因而没有及时命令他对敌军严加防备。博士太师(子鱼)劝谏陈

王说:“章邯是秦国的名将,周章不是他的对手。如今大王您命令周章攻秦,显得自负自

大志满意得,而对敌军不设防备,我私下感到困惑忧虑。虽然说大王灭秦是上天的旨意,

那祸福吉凶瞬息万变,大的方面由上天决定,而小的方面就要依靠人自己了。现在您不

努力创造有利的形势来顺应上天赐给您的福祉,如果战败而不能振作挽救,后悔就来不

及了。”陈王说:“有关我作战的事情,先生就不要劳累操心了,请您不必担忧。”子鱼

又进谏说:“我听兵法上这样说:不要倚仗于敌人不会进攻我,而要凭借我的精心部署和

全面防备使敌人无法进攻我。现在您却依赖于敌人不会来进攻,而不依靠自身加强戒

备,这不是好办法啊。所以,我的内心,是希望您周全地考虑啊。”陈王说:“先生说的

计策,高深精妙,我理解不了,请您不要再说了。”不久,陈王告诉别人说:“据说可以与

儒家之人一起保守既有的成就,而很难与他们一起开拓进取,的确如此啊!”陈王最终

没有听从谏言。后来,周章果然战败,而没有援军相救。章邯于是进军攻打陈王,陈王的

军队大败。

二、[2025八省八校(T8)第一次联考]阅读下面的文言文,完成问题。(22分)

材料一:

子曰:“管仲之器小哉!”

或曰:“管仲俭乎 ”曰:“管氏有三归①,官事不摄,焉得俭 ”

“然则管仲知礼乎 ”曰:“邦君树塞门,管氏亦树塞门。邦君为两君之好,有反坫②,管

氏亦有反坫。管氏而知礼,孰不知礼 ”

(节选自《论语·八佾篇》)

材料二:

或问郑之子产。子曰:“惠人也。”问子西。曰:“彼哉!彼哉!”问管仲。曰:“夺伯氏

骈邑三百,饭疏食,没齿无怨言。”

子路曰:“桓公杀公子纠,召忽③死之,管仲不死,未仁乎 ”子曰:“桓公九合诸侯,不以兵

车,管仲之力也。如其仁,如其仁!”

子贡曰:“管仲非仁者与 桓公杀公子纠,不能死,又相之。”子曰:“管仲相桓公,霸诸

侯,一匡天下,民到于今受其赐。微管仲,吾其被发左衽④矣。岂若匹夫匹妇之为信也,自

经于沟渎,而莫之知也 ”

(节选自《论语·宪问篇》,有删改)

材料三:

管仲既任政相齐,以区区之齐在海滨,通货积财,富国强兵,与俗同好恶。故其称曰:“仓

廪实而知礼节,衣食足而知荣辱,上服度则六亲固。四维不张,国乃灭亡。下令如流水之

原,令顺民心。”故论卑而易行。俗之所欲,因而予之;俗之所否,因而去之。

其为政也,善因祸而为福,转败而为功。贵轻重,慎权衡。桓公实怒少姬南袭蔡管仲因而

伐楚责包茅不入贡于周室。桓公实北征山戎,而管仲因而令燕修召公之政。于柯之会,

桓公欲背曹沫之约,管仲因而信之,诸侯由是归齐。故曰:“知与之为取,政之宝也。”

管仲富拟于公室,有三归、反坫,齐人不以为侈。管仲卒,齐国遵其政,常强于诸侯。

太史公曰:管仲,世所谓贤臣,然孔子小之。岂以为周道衰微,桓公既贤,而不勉之至王,乃

称霸哉 语曰“将顺其美,匡救其恶,故上下能相亲也”。岂管仲之谓乎

(节选自《史记·管晏列传》,有删改)

[注] ①三归:市租。②反坫(diàn):放还酒杯的土台。周代诸侯宴饮时,互相敬酒后,将

空酒杯放还在土台上,为当时的诸侯宴饮之礼。③召忽:春秋时齐国人,与管仲同时辅佐

公子纠。④被(pī)发左衽:衽,衣襟。“被发左衽”指古代中原地区以外少数民族的装

束。

1.材料三画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每涂

对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分) ( )

桓公A实怒B少姬C南袭蔡D管仲因而伐楚E责包茅不入F贡G于周室。

CDE

解析 “桓公实怒少姬”主谓宾齐全,其后应断开,即C处断开;“南袭蔡”,主语承前

省略,“南”是状语,“袭蔡”指袭击蔡国,谓语宾语齐全,其后应断开,即D处断开;“管

仲”是人名,“因”指趁机,“而”是连词,“伐楚”指讨伐楚国,语意完整,E处应断

开。

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分) ( )

A.摄,兼任,与《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中“摄乎大国之间”的“摄”意义

相同。

B.没齿,“没”意为尽、终,“齿”指年龄,与成语“没齿难忘”中的“没齿”的意义相

同。

C.区区,小,与《陈情表》中“是以区区不能废远”的“区区”的意义和用法都不相

同。

D.小,小看、轻视之意,与《师说》中“小学而大遗”的“小”的意义和用法都不相

同。

A

解析 文中“官事不摄”的“摄”的意思是“兼任”,“摄乎大国之间”的“摄”

的意思是“夹处”,二者意义不同。B.文中“没齿无怨言”和“没齿难忘”中的“没

齿”都是终身的意思。C.文中“以区区之齐”的“区区”意为“小”,是形容词,形容

齐国的国土面积不大;《陈情表》中“是以区区不能废远”的“区区”是谦辞,指自己

的私情。D.文中“孔子小之”中的“小”是形容词的意动用法,意思是“小看、轻

视”;《师说》中“小学而大遗”的“小”是名词,指小的方面,即小的知识(句读)。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分) ( )

A.《论语·八佾篇》中孔子认为管仲“器小”,因为管仲在齐国当宰相的时候,为自己聚

敛财富,又不知节俭,甚至还有僭越的行为,这些都与孔子重视的“礼”相悖。

B.《论语·宪问篇》中孔子肯定了子产和子西的仁惠,但当被问及管仲时,孔子只说管仲

虽然夺取了伯氏的封地,却能让伯氏对他没有怨言,此处并没有直接表明自己的态度。

C.管仲善于把祸患化为祥福,当桓公想背弃曹沫逼迫他订立的盟约时,管仲就根据当时

的形势劝他信守盟约,诸侯们因此归附齐国,并称赞管仲是治理国家的法宝。

D.在管仲的治理下,齐国凭借地域优势,积累财富,富国强兵,尽力让百姓过上顺心如意

的生活,这也许是管仲富可敌国、奢侈僭越,齐国百姓却不足介意的原因。

C

解析 根据材料三原文“于柯之会,桓公欲背曹沫之约,管仲因而信之,诸侯由是归

齐。故曰:‘知与之为取,政之宝也。’”可知,这里的“故曰”,不是诸侯们的话,而是

太史公司马迁对此的评论。另外,“并称赞管仲是治理国家的法宝”曲解文意,原文

“知与之为取,政之宝也”是说懂得给予正是为了获取的道理,这是治理国家的法宝,并

非称赞管仲是治理国家的法宝。

4.请把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)岂若匹夫匹妇之为信也,自经于沟渎,而莫之知也 (4分)

(2)语曰“将顺其美,匡救其恶,故上下能相亲也”。岂管仲之谓乎 (4分)

答案 (1)难道要(管仲)像普通百姓那样,为了守信用(的小节),在山沟里上吊自杀,而

没有人知道吗 (“于沟渎”“莫”各1分,句意2分)

(2)古话说:“要顺势助成君主的美德,匡正君主的过错,所以君臣之间能互相亲近。”

这大概说的是管仲吧!(“匡”“管仲之谓”各1分,句意2分)

解析 (1)“自经于沟渎”为状语后置句,正常语序为“于沟渎自经”;“莫”,没有

人。

(2)“匡”,匡正、纠正;“管仲之谓”,说的是管仲,宾语前置句。

5.请结合三则材料,概括孔子对管仲有不同态度的原因。(5分)

答案 ①在材料一中,孔子认为管仲不知礼,因为管仲不知节俭,自己的一些器用与国

君的标准一致。②在材料二中,孔子对管仲主要是持肯定的态度,认为他符合“仁”的

标准。因为管仲在辅佐齐桓公称霸的过程中,不用武力(或“因为管仲辅佐齐桓公,使

其称霸,匡正了天下,百姓受益至今”)。③在材料三中,司马迁推测孔子轻视管仲,是因

为管仲不勉励齐桓公行王道,却辅佐他称霸。(第①②两点,孔子的态度和原因各1分,第

③点1分)

解析 本题要先把握三则材料中孔子对管仲的不同态度,然后分析孔子持这种态度

的原因。

在材料一中,由最后的反问句“管氏而知礼,孰不知礼 ”可知,孔子认为管仲不知礼。

结合前文“管氏有三归,官事不摄,焉得俭”“邦君树塞门……管氏亦有反坫”可概括

其原因。

在材料二中,根据“如其仁,如其仁!”可知,孔子肯定了管仲的“仁”。其原因可根据

“桓公九合诸侯,不以兵车,管仲之力也”“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受

其赐”来概括。

材料三选自《史记》,孔子对管仲的态度是借司马迁之口间接表达出来的,由“孔子小

之”可知,孔子轻视管仲,“岂以为周道衰微,桓公既贤,而不勉之至王,乃称霸哉 ”一句

是司马迁对孔子轻视管仲的原因的推测,应根据此句概括原因。

【参考译文】

材料一:

孔子说:“管仲这个人的器量真是狭小呀!”

有人说:“管仲节俭吗 ”(孔子)说:“他收取了人民大量的市租,他手下的人员也是一

人一职而不兼任,怎么谈得上节俭呢 ”

(那人又问:)“那么管仲知礼吗 ”(孔子)回答:“国君宫殿门前设立影壁,管仲也设立影

壁。国君为了两国君主之间的友好,(会见别国国君时)在堂上设置了放还酒杯的设备,

管仲也有这样的设备。如果说管仲知礼,那么还有谁不知礼呢 ”

材料二:

有人问郑国的子产是个怎样的人。孔子说:“是个仁惠的人。”又问子西。(孔子)说:

“他(也是)呀!他(也是)呀!”又问管仲。(孔子)说:“他把伯氏骈邑三百户的采地夺走,

使伯氏只能吃粗粮,(伯氏)直到老死也没有怨言。”

子路说:“齐桓公杀了公子纠,召忽自杀以殉,但管仲却没有自杀,管仲不能算是仁人

吧 ”孔子说:“齐桓公多次召集各诸侯国会盟,不用武力,都是管仲的力量啊。这就是

他的仁德,这就是他的仁德!”

子贡说:“管仲不是仁人吧 齐桓公杀了公子纠,(管仲)没自杀,却又做了齐桓公的

相。”孔子说:“管仲辅佐齐桓公,(使齐桓公)在诸侯中称霸,匡正了天下,人民到如今还

受到他给的好处。如果没有管仲,我们恐怕就要披散头发、衣襟在左边开了。难道要

(管仲)像普通百姓那样,为了守信用(的小节),在山沟里上吊自杀,而没有人知道吗 ”

材料三:

管仲在齐国当宰相执政以后,凭借着小小的齐国处在海边的条件,流通货物,积累财富,

富国强兵,与百姓同好恶。所以管仲说:“仓库储备充实了,百姓才懂得礼节;衣食丰足

了,百姓才懂得荣辱;君主遵循法度,六亲才会稳固。礼、义、廉、耻不发扬光大,国家

就会灭亡。国家下达政令应像水从源头自然流出一样,要顺应民心。”所以政令符合

下情就容易实行。百姓想要得到的,就顺应着给予他们;百姓所反对的,就顺应他们而

废止。

管仲执政的时候,善于把祸患转变为祥福,把失败转变为成功。他重视事情的轻重缓急,

慎重地权衡利弊得失。齐桓公实际上是因怨恨少姬(另嫁)发怒,而向南袭击蔡国,管仲

就借这个机会讨伐楚国,责备楚国没有向周王室进贡包茅。齐桓公实际上是向北出兵

攻打山戎,而管仲就借这个机会命令燕国整修召公时期的政教。齐桓公与鲁国在柯地

会盟,后来想背弃鲁国曹沫逼迫他订立的盟约,管仲就根据当时的形势劝齐桓公信守盟

约,诸侯们因此归附齐国。所以说:“懂得给予正是为了获取的道理,这是治理国家的法

宝。”

管仲的财富比得上诸侯家族,收取市租、拥有国君的宴饮设备,齐国人却不认为他奢

侈。管仲去世后,齐国仍然遵循他的政令,常比其他诸侯国强盛。

太史公说:管仲是世人所说的贤臣,然而孔子小看他。难道是因为周王室国运衰微,桓公

既然贤明,而管仲不勉励他实行王道,却帮助他称霸吗 古话说:“要顺势助成君主的美

德,匡正君主的过错,所以君臣之间能互相亲近。”这大概说的是管仲吧!

三、(2025河南郑州二模)阅读下面的文言文,完成问题。(22分)

材料一:

以荒政①十有二聚万民:一曰散利,二曰薄征,三曰缓刑,四曰弛力,五曰舍禁,六曰去几,七

曰省礼,八曰杀哀,九曰蕃乐,十曰多昏,十有一曰索鬼神,十有二曰除盗贼。

(节选自《周礼·地官·大司徒》,有删改)

材料二:

皇祐二年,吴中大饥,殍殣枕路。是时范文正②领浙西,发粟及募民存饷,为术甚备。吴人

喜竞渡,好为佛事。希文乃纵民竞渡,太守日出宴于湖上,自春至夏,居民空巷出游。又

召诸佛寺主首,谕之曰:“饥岁工价至贱,可以大兴土木之役。”于是诸寺工作鼎兴。又

新敖仓吏舍,日役千夫。监司奏劾杭州不恤荒政嬉游不节及公私兴造伤耗民力。文正

乃自条叙所以宴游及兴造,皆欲以发有余之财,以惠贫者。贸易、饮食、工技、服力之

人,仰食于公私者,日无虑数万人,荒政之施,莫此为大。是岁,两浙唯杭州晏然,民不流徙,

皆文正之惠也。岁饥,发司农之粟,募民兴利,近岁遂著为令。既已恤饥,因之以成就民

利,此先王之美泽也。

(节选自《梦溪笔谈·官政》)

材料三:

河朔大水,民流就食。弼劝所部民出粟,益以官廪,得公私庐舍十余万区,散处其人,以便

薪水。官吏自前资、待缺、寄居者,皆赋以禄,使即民所聚,选老弱病瘠者廪之,仍书其

劳,约他日为奏请受赏。率五日,辄遣人持酒肉饭糗慰藉,出于至诚,人人为尽力。山林

陂泽之利可资以生者,听流民擅取。死者为大冢葬之,目曰“丛冢”。明年,麦大熟,民

各以远近受粮归,凡活五十余万人。帝闻之,遣使褒劳,拜礼部侍郎。弼曰:“此守臣职

也。”辞不受。前此,救灾者皆聚民城郭中,为粥食之,蒸为疾疫,及相蹈藉,或待哺数日

不得粥而仆,名为救之,而实杀之。自弼立法简便周尽,天下传以为式。

(节选自《宋史·富弼传》)

[注] ①荒政:赈济饥荒的政令或措施。②范文正:范仲淹,字希文,谥号文正。

1.材料中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每涂

对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分) ( )

监司奏劾A杭州B不恤C荒政D嬉游E不节F及公私G兴造H伤耗民力。

DFH

解析 “监司”是主语,“奏劾”是谓语,“杭州不恤荒政”是奏劾的内容,作宾语,

句子结构完整,故A、B、C三处不断,D处应断开;“嬉游不节”“公私兴造”均为主谓

句,“伤耗民力”为动宾结构,故E、G两处不断,F、H处应断开。

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分) ( )

A.“希文乃纵民竞渡”与《师说》中“今其智乃反不能及”的“乃”意思不相同。

B.“所以宴游及兴造”与《兰亭集序》中“所以游目骋怀”的“所以”用法相同。

C.司农,本指汉代以后掌管国家钱、粮的重要官职,文中指储备粮食的国家粮仓。

D.仆,倒、倒下,与《报任安书》中“则仆偿前辱之责”的“仆”意思不相同。

B

解析 “所以宴游及兴造”中“所以”意为“……的原因”,表原因;“所以游目骋

怀”中“所以”意为“用来”,表示通过某种方式达到目的。A项,“希文乃纵民竞

渡”中“乃”意为“于是、就”,“今其智乃反不能及”中“乃”意为“竟”。D项,

“则仆偿前辱之责”中的“仆”指“我”,谦辞。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分) ( )

A.《周礼》记载,早期中国通过采取发放救济物资、减轻赋税、减缓刑罚等十二条措

施来防止灾民流离,维持社会稳定。

B.吴中饥荒时,范仲淹鼓励百姓“竞渡”,劝导佛寺大兴土木,又翻新粮仓、官舍,虽然

浪费了民力,却创造了“荒政”奇迹。

C.富弼动员官民力量,筹集十余万间房屋用来安置流民;发动辖区不在任官吏协助赈济

灾民,并承诺来日为其奏请封赏。

D.富弼之前的救灾官员,都将灾民聚集施粥,这样易导致疾疫流行和争相践踏等。富弼

采用简便周详的举措一改陈弊。

B

解析 依据原文“文正乃自条叙所以宴游及兴造,皆欲以发有余之财,以惠贫者”以

及“既已恤饥,因之以成就民利”可知,范仲淹的举措是为了救济贫民,且趁此机会成就

利民工程,并非“浪费了民力”,“浪费了民力”是监司弹劾范仲淹的说辞。

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)是岁,两浙唯杭州晏然,民不流徙,皆文正之惠也。(4分)

(2)明年,麦大熟,民各以远近受粮归,凡活五十余万人。(4分)

答案 (1)这一年,两浙地区只有杭州平安无事,百姓没有流亡迁移的,这都是范仲淹

的恩惠。(“晏然”“流徙”各1分,大意2分)

(2)第二年,麦子大丰收,百姓各自按照路程的远近领取粮食回家,总共使五十多万人得

以存活。(“凡”“活”各1分,大意2分)

解析 (1)“是”,这。“晏然”,平安无事的样子。“流徙”,流亡迁移。“皆文正

之惠也”,判断句。

(2)“以”,按照。“凡”,总共。“活”,使动用法,使……存活,让……活命。

5.范仲淹、富弼的赈灾措施和效果有哪些相似之处 请简要概括。(5分)

答案 措施:①募集粮食,向受灾的民众发放食物;(1分)②不拘泥于前人的赈灾措施,

因地制宜设计救灾方案——范仲淹以工代赈,富弼分散安置流民。(2分)

效果:救活了许多百姓,(1分)赈灾措施都成为后世赈灾的范本。(1分)

解析 分别从材料二和材料三中筛选出二人的赈灾措施和效果的相关内容,然后概

括两者的相似之处。

措施:范仲淹“发粟及募民存饷”,富弼“劝所部民出粟,益以官廪”,由此可概括出答

案①。另外,材料二中范仲淹根据吴人“好为佛事”的特点,趁着饥岁工价低,让各寺院

大兴土木,以工代赈,让百姓通过劳动获得收入来购买食物;材料三中富弼则是“得公私

庐舍十余万区,散处其人,以便薪水”,将流民分散安置在公私房屋中,方便他们获取生

活物资,与之前“救灾者皆聚民城郭中”的方式不同,是因地制宜的创新举措。由此可

概括出答案②。

效果:材料二中“仰食于公私者,日无虑数万人”和材料三中“凡活五十余万人”说明

二人的赈灾措施都救活了很多百姓;材料二中“岁饥,发司农之粟,募民兴利,近岁遂著

为令”和材料三中“自弼立法简便周尽,天下传以为式”说明二人的赈灾措施都成为

后世赈灾的范本。

【参考译文】

材料一:

用十二项救济灾荒的政策聚集万民:一是发放救济物资,二是减轻赋税,三是减缓刑

罚,四是免除劳役,五是取消山泽的禁令,六是停收关市之税,七是省去吉礼的礼数,八是

省去凶礼的礼数,九是收藏起乐器而不演奏,十是简化婚礼礼仪以增加人民结婚的机会,

十一是搜寻已经废弃的祭祀礼仪,十二是铲除盗贼。

材料二:

皇祐二年,江浙一带发生大饥荒,饿死者的尸体遍布于道路。当时范仲淹担任杭州知州,

下令调发国家仓库粮食,募集民间所存的钱物来赈济灾民,救荒之术很是完备。吴中百

姓喜欢划船比赛,又喜欢做佛事。范仲淹就鼓励民间多举行划船比赛,太守每天都到湖

上宴饮集会,从春天到夏天,百姓也都空巷出游。范仲淹又召集各佛寺的住持,劝导他们

说:“灾荒之年,工役的价钱最低,可以趁此时机大力兴建土木工程。”于是各寺院土木

工程非常兴盛。官府也翻修仓库和官吏住舍,每天雇役上千人。监司上奏弹劾杭州知

州不救济灾荒,嬉戏游乐无节制,以及官府和私家兴建房舍、伤害消耗民力等事。范仲

淹于是自己草拟奏章陈述宴游和兴建房舍的原因,是想要调动富余的财力,来救济贫

民。那些从事贸易、饮食行业的人,工匠、民夫,仰仗官府、私家养活的人,每天大概可

达几万,救济灾荒的措施,没有比这一做法更好的了。这一年,两浙地区只有杭州平安无

事,百姓没有流亡迁移的,这都是范仲淹的恩惠。灾荒之年,发放国家粮仓的粮食,招募

灾民兴建利民工程,近年已著录于令典(成为制度)。(这种措施)既能救济饥荒,又因此

而成就利民事业,这也是先王泽及后世的一个优良的传统。

材料三:

河朔发生大水灾,老百姓到处流浪讨饭。富弼规劝所统属的老百姓拿出粮食,加上政府

的粮食,征用公家和个人的十余万间房屋,分散安置流民,以方便供给日常生活。官吏中

去职的、等待补缺的、寄居在此的,都给予俸禄,让他们到灾民聚集的地方,选择年老体

弱、生病瘦弱的人给予粮食,记下这些官吏的功劳,约定他日替他们上奏请求赏赐。大

约每五天,就派人拿着酒肉饭菜进行慰问,出于最大的诚心,人人都尽力而为。山林湖泽

中有利于老百姓生活的物资,听任流民随意获取。死了的人用大坑合葬,称它为“丛

冢”。第二年,麦子大丰收,百姓各自按照路程的远近领取粮食回家,总共使五十多万人

得以存活。皇帝听说这件事,派遣使者嘉奖慰问,授礼部侍郎。富弼说:“这是地方长官

的职责所在。”(他)辞谢不予接受。在此之前,救灾的都将老百姓聚集在城中,给流民

煮粥吃,湿热蒸腾导致疾病,以及互相践踏,有的等待救济数天都不能吃到粥而饿倒,名

义是救济灾民,实际上是杀死灾民。自从富弼制定简便周详的法规后,天下都将其奉为

赈灾范例。

同课章节目录