专题三文言文阅读 2.练选材 论说思辨类(课件)---2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题三文言文阅读 2.练选材 论说思辨类(课件)---2026版语文高三一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 232.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-14 14:55:05 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

练选材 论说思辨类

一、(2025湖北十一校第一次联考)阅读下面的文言文,完成问题。(22分)

借荆州之说,出自吴人事后之论,而非当日情事也。

夫借者,本我所有之物而假与人也,荆州本刘表地,非孙氏故物。当操南下时,孙氏江东

六郡方恐不能自保,诸将咸劝权迎操,权独不愿,会备遣诸葛亮来结好,权遂欲借备共拒

操,其时但求敌操,未敢冀得荆州也。亮之说权也,权即曰:“非刘豫州莫可敌操者。”

乃遣周瑜、程普等随亮诣备,并力拒操。是且欲以备为拒操之主,而己为从矣。亮又曰:

“将军能与豫州同心破操,则荆、吴之势强,而鼎足之形成矣。”是此时早有三分之说,

而非乞权取荆州而借之也。

赤壁之战,瑜与备共破操。华容之役,备独追操。其后围曹仁于南郡,备亦身在行间,未

尝独出吴之力,而备坐享其成也。破曹后,备诣京见权,权以妹妻之。瑜密疏请留备于

京,权不纳,以为正当延挈英雄,是权方恐备之不在荆州以为屏蔽也。

即以兵力而论,亮初见权曰:“今战士还者及关羽精甲共万人,刘琦战士亦不下万人。”

而权所遣周瑜等水军亦不过三万人。且是时刘表之长子琦尚在江夏,破曹后,备即表琦

为荆州刺史,权未尝有异词,以荆州本琦地也。时又南征四郡,武陵、长沙、桂阳、零陵

皆降。琦死,群下推备为荆州牧。备即遣亮督零陵、桂阳、长沙三郡,收其租赋,以供军

实。又以关羽为襄阳太守、荡寇将军,驻江北;张飞为宜都太守、征虏将军,在南郡;赵

云为偏将军,领桂阳太守。遣将分驻,惟备所指挥,初不关白孙氏,以本非权地,故备不必

白权,权亦不来阻备也。

迨其后三分之势已定,吴人追思赤壁之役,实借吴兵力,遂谓荆州应为吴有,而备据之,始

有借荆州之说。抑思合力拒操时,备固有资于权,权不亦有资于备乎 权是时但自救危

亡,岂早有取荆州之志乎 羽之对鲁肃曰:“乌林之役,左将军寝不脱介,戮力破曹,岂得徒

劳无一块土。”此不易之论也。其后吴、蜀争三郡,旋即议和,以湘水为界,分长沙、江

夏、桂阳属吴,南郡、零陵、武陵属蜀,最为平允。而吴君臣伺羽之北伐袭荆州而有之

反捏一借荆州之说以见其取所应得。此则吴君臣之狡词诡说,而借荆州之名遂流传至

今,并为一谈,牢不可破,转似其曲在蜀者,此耳食之论也。

(节选自赵翼《廿二史札记》卷七)

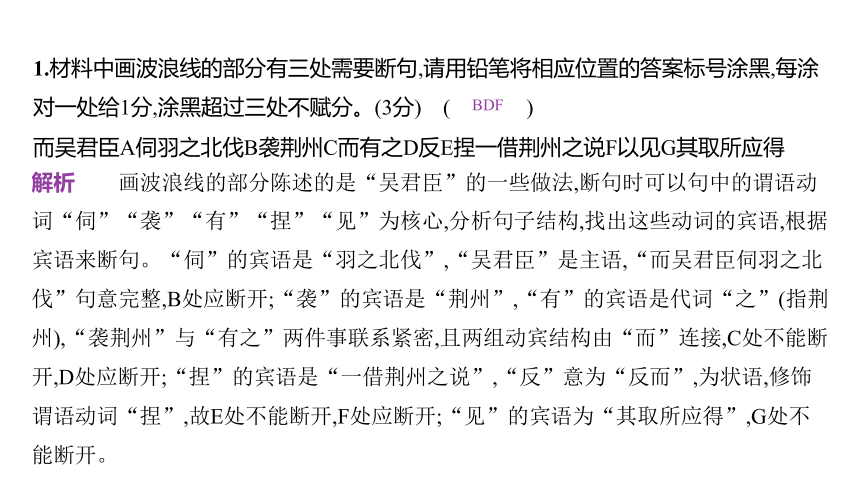

1.材料中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每涂

对一处给1分,涂黑超过三处不赋分。(3分) ( )

而吴君臣A伺羽之北伐B袭荆州C而有之D反E捏一借荆州之说F以见G其取所应得

BDF

解析 画波浪线的部分陈述的是“吴君臣”的一些做法,断句时可以句中的谓语动

词“伺”“袭”“有”“捏”“见”为核心,分析句子结构,找出这些动词的宾语,根据

宾语来断句。“伺”的宾语是“羽之北伐”,“吴君臣”是主语,“而吴君臣伺羽之北

伐”句意完整,B处应断开;“袭”的宾语是“荆州”,“有”的宾语是代词“之”(指荆

州),“袭荆州”与“有之”两件事联系紧密,且两组动宾结构由“而”连接,C处不能断

开,D处应断开;“捏”的宾语是“一借荆州之说”,“反”意为“反而”,为状语,修饰

谓语动词“捏”,故E处不能断开,F处应断开;“见”的宾语为“其取所应得”,G处不

能断开。

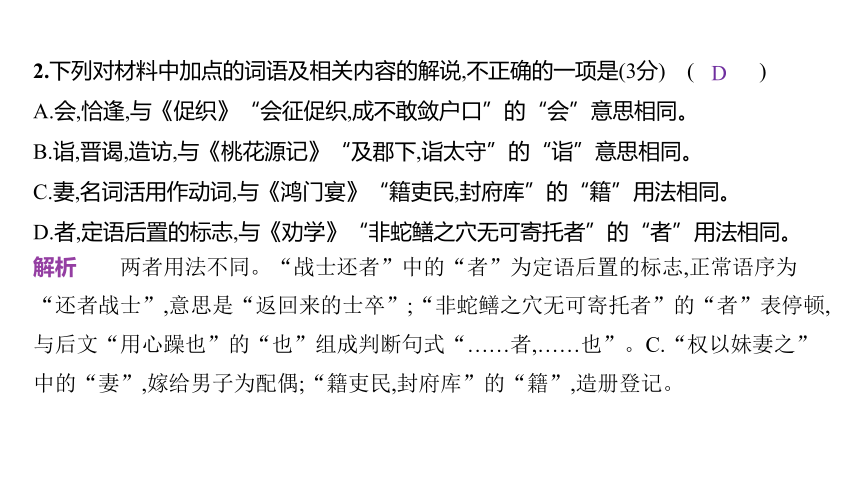

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分) ( )

A.会,恰逢,与《促织》“会征促织,成不敢敛户口”的“会”意思相同。

B.诣,晋谒,造访,与《桃花源记》“及郡下,诣太守”的“诣”意思相同。

C.妻,名词活用作动词,与《鸿门宴》“籍吏民,封府库”的“籍”用法相同。

D.者,定语后置的标志,与《劝学》“非蛇鳝之穴无可寄托者”的“者”用法相同。

D

解析 两者用法不同。“战士还者”中的“者”为定语后置的标志,正常语序为

“还者战士”,意思是“返回来的士卒”;“非蛇鳝之穴无可寄托者”的“者”表停顿,

与后文“用心躁也”的“也”组成判断句式“……者,……也”。C.“权以妹妻之”

中的“妻”,嫁给男子为配偶;“籍吏民,封府库”的“籍”,造册登记。

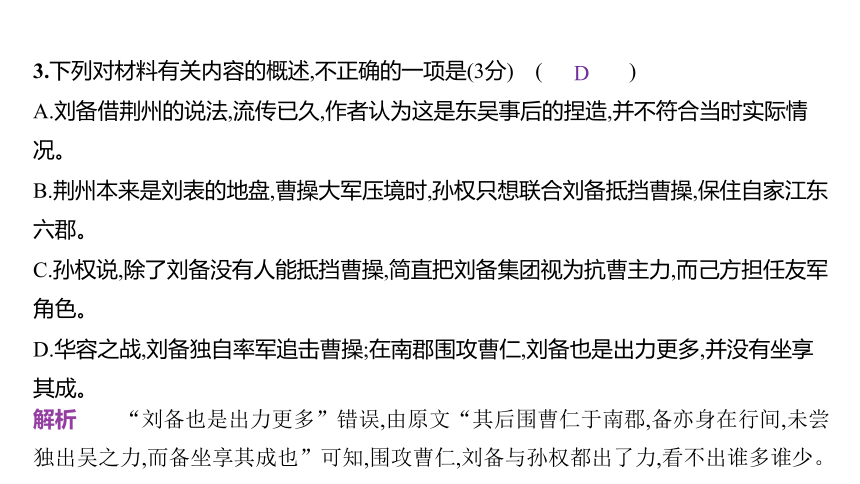

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分) ( )

A.刘备借荆州的说法,流传已久,作者认为这是东吴事后的捏造,并不符合当时实际情

况。

B.荆州本来是刘表的地盘,曹操大军压境时,孙权只想联合刘备抵挡曹操,保住自家江东

六郡。

C.孙权说,除了刘备没有人能抵挡曹操,简直把刘备集团视为抗曹主力,而己方担任友军

角色。

D.华容之战,刘备独自率军追击曹操;在南郡围攻曹仁,刘备也是出力更多,并没有坐享

其成。

D

解析 “刘备也是出力更多”错误,由原文“其后围曹仁于南郡,备亦身在行间,未尝

独出吴之力,而备坐享其成也”可知,围攻曹仁,刘备与孙权都出了力,看不出谁多谁少。

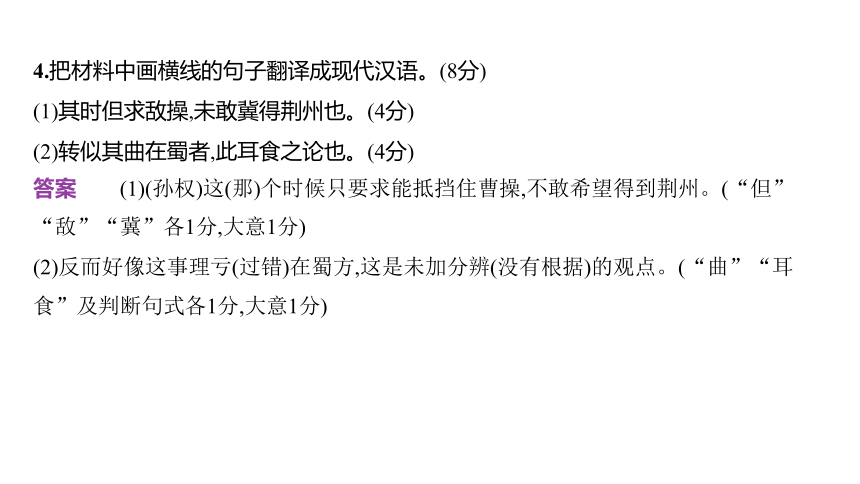

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)其时但求敌操,未敢冀得荆州也。(4分)

(2)转似其曲在蜀者,此耳食之论也。(4分)

答案 (1)(孙权)这(那)个时候只要求能抵挡住曹操,不敢希望得到荆州。(“但”

“敌”“冀”各1分,大意1分)

(2)反而好像这事理亏(过错)在蜀方,这是未加分辨(没有根据)的观点。(“曲”“耳

食”及判断句式各1分,大意1分)

解析 (1)“但”,只、只是;“敌”,抵挡、对抗;“冀”,希望、期待。(2)“转似”,

反而好像;“曲”,理亏、过错;“耳食”,耳朵吃饭,指听来的没有确凿根据的话,根据语

境可译为“不明实情”“不知真相”“未加分辨”“没有根据”;“……也”,判断句

式。

5.赤壁之战后,孙权也并不认为荆州是东吴的,从哪些事实可以看出来 请简要概括。(5

分)

答案 ①孙权拒绝周瑜扣留刘备的建议,让刘备驻防荆州作为东吴的屏障;②刘备上

表推刘琦任荆州刺史,孙权没有反对;③刘备分派部下驻治荆州各郡,孙权没有阻止。

(答出一点给1分,答出两点给3分,答出三点给5分)

解析 题干中“赤壁之战后”说明信息筛选的区间为原文第三段“破曹后”之后

的部分。找出其中提及孙权的内容,然后筛选出可以证明其“也并不认为荆州是东吴

的”的事实,最后用自己的话概括作答。

【参考译文】

借荆州的说法,出自吴国人事后的言论,却不是当时真实的情况。

借的意思,是本来我拥有的东西借给他人,(但)荆州本来是刘表的地盘,不是孙家旧物。

在曹操南下时,孙权正担心占据的江东六郡不能保住,众多将领都劝孙权迎降曹操,唯独

孙权不愿意,恰逢刘备派遣诸葛亮来结盟,孙权就想借助刘备共同对抗曹操,这(那)个时

候只要求能抵挡住曹操,不敢希望得到荆州。诸葛亮劝说孙权,孙权就说:“不是刘豫州

没有人能够抵挡曹操。”于是派遣周瑜、程普等人跟随诸葛亮去拜会刘备,合力抵挡

曹操。这些(表明孙权)想要将刘备作为抵抗曹操的主力,而自己只作为配合的友军。

诸葛亮又说:“如果孙将军您能够与刘豫州同心打败曹操,那么荆、吴的势力变强,三足

鼎立的局势就形成了。”这么说来,这个时候早就有三分天下的说法,而不是孙权主动

索取荆州再借给刘备。

赤壁大战,周瑜与刘备共同打败曹操。华容战役,刘备一方追击曹操。后来孙刘联军在

南郡围困曹仁,刘备亦身在军中,并非仅靠东吴的力量,而刘备坐享其成。打败曹操后,

刘备到京口拜访孙权,孙权将妹妹嫁给他。周瑜偷偷上疏请求把刘备留在京口,孙权没

有采纳,他认为正是招揽任用英雄的时候,这样看来,孙权正担心刘备若不在荆州,东吴

便失去(抵御曹操的)战略屏障。

就拿兵力来说,诸葛亮刚见孙权的时候说:“现在返回来的士卒以及关羽率领的精兵共

有一万人,刘琦手下的战士也不少于一万人。”而孙权调遣的周瑜等人的水军也不超

过三万人。而且这个时候刘表的长子刘琦还在江夏,打败曹操后,刘备就上表举荐刘琦

担任荆州刺史,孙权不曾有不同意见,因为荆州本来就是刘琦的地盘。同时刘备又向南

征讨四郡,武陵、长沙、桂阳、零陵都归降刘备。刘琦去世,荆州群下推举刘备为荆州

牧。刘备就派遣诸葛亮督管零陵、桂阳、长沙三郡,收取这些地方的租赋,来提供军

粮、器械等。又任命关羽为襄阳太守、荡寇将军,驻守江北;张飞为宜都太守、征虏将

军,驻在南郡;赵云为偏将军,兼任桂阳太守。派遣将领分驻荆州,只由刘备指挥,最初并

未向孙权请示或通报,因为这些地方本来不是孙权的地盘,所以刘备不必告知孙权,孙权

混作一谈,牢不可破,反而好像这事理亏(过错)在蜀方,这是未加分辨(没有根据)的观点。

也不来阻止刘备。

到后来天下三分的局势已经确定,吴人回想赤壁之战,实际上借助了吴的兵力,就认为荆

州应该被吴拥有,然而刘备已占据着荆州,这才出现借荆州的说法。再说回顾双方合力

抵抗曹操时,刘备固然有借助孙权的地方,孙权不也有借助刘备的地方吗 孙权这时一

心只想挽救自身危亡,难道早已有夺取荆州的志向吗 关羽回答鲁肃说:“乌林一战,左

将军(刘备)睡觉都没有脱下铠甲,全力打败曹操,怎么能够白白辛劳没有一块领土。”

这是不可改动(十分正确)的言论。后来吴、蜀争夺三郡,很快就议和,把湘水作为分界,

把长沙、江夏、桂阳分给吴,把南郡、零陵、武陵分给蜀,这样最是公平得当。但是,吴

国君臣趁着关羽北伐,偷袭并占领荆州,反而捏造一个借荆州的说法,来表明他们只是夺

取自己应该得到的地盘。这是吴君臣狡诈诡辩的言论,而借荆州的说法就流传到现在,

二、(2025山东烟台、德州、东营一模)阅读下面的文言文,完成问题。(20分)

审势(节选)

苏 洵

政之弱,非若势弱之难治也。若夫弱政,则用威而已矣,可以朝改而夕定也。夫齐,古之

强国也,而威王又齐之贤王也。当其即位,委政不治,诸侯并侵,而人不知其国之为强国

也。一旦发怒,裂万家,赵、魏、卫尽走请和,而齐国人人震惧,不敢饰非者,彼诚知其政

之弱,而能用其威以济其弱也。况今以天子之尊,言脱于口而四方响应,其所以用威之资

固已完具。今诚能一留意于用威,一赏罚,一号令,一举动,无不一切出于威,严用刑法而

不赦有罪,用不测之刑,用不测之赏,而使天下之人视之如风雨雷电。朝廷如此,然后平

民益务检慎,而奸民猾吏亦常恐恐然惧刑法之及其身而敛其手足,不敢辄犯法,此之谓强

政。政强矣,为之数年,而天下之势可以复强。

或曰:“当今之势,事诚无便于尚威者。然孰知夫万世之间其政之不变,而必曰威耶 ”

愚应之曰:“威者,君之所恃以为君也,一日而无威,是无君也,久而政弊,变其小节,而参之

以惠,使不至若秦之甚可也。举而弃之,过矣。”或者又曰:“王者任德不任刑。任刑,

霸者之事,非所宜言。”此又非所谓知理者也。夫汤、武皆王也,桓、文皆霸也。武王

乘纣之暴,出民于炮烙斩刖之地,苟又遂多杀人、多刑人以为治,则民之心去矣,故其治

一出于礼义。彼汤则不然,桀之恶固无以异纣,然其刑不若纣暴之甚也。而天下之民化

其风,淫惰不事法度,于是诛锄其强梗怠惰不法之人,以定纷乱。至于桓、文之事,则又

非皆任刑也。桓公用管仲,管仲之书好言刑,故桓公之治常任刑。文公长者,其佐狐、

赵、先、魏[注]皆不说以刑法,其治亦未尝以刑为本而号亦为霸而谓汤非王而文非霸也

得乎 故用刑不必霸,而用德不必王,各观其势之何所宜用而已。然则今之势,何为不可

用刑 用刑何为不曰王道 彼不先审天下之势,而欲应天下之务,难矣!

[注] 狐、赵、先、魏:指追随、辅佐晋文公的大臣狐偃、赵衰、先轸、魏犨。

1.文中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每涂对

一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分) ( )

其治亦未尝以刑A为B本C而号D亦为霸E而谓F汤非王而文G非霸也H得乎

CEH

解析 “其治”是主语,“未尝以刑为本”是谓语部分,故A、B处不断,C处应断开;

“而”是连词,表转折,“号亦为霸”意思是名号也是霸主,结构完整,故D处不断,E处应

断开;“而谓……也”是一个整体的表述,“汤非王”“文非霸”是“谓”的内容,“得

乎”是对前面这种说法的反问,故F、G处不断,H处应断开。

2.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分) ( )

A.济,帮助、扶助,与杜甫《蜀相》“两朝开济老臣心”中的“济”意思相同。

B.一,完全、一概,与后文“一赏罚,一号令,一举动”中的“一”意思相同。

C.举,全部,与王安石《答司马谏议书》“举先王之政”中的“举”意思不同。

D.“不说以刑法”与《齐桓晋文之事》“挟太山以超北海”中的“以”用法不同。

B

解析 “今诚能一留意于用威”中的“一”是“完全、一概”的意思;“一赏罚,一

号令,一举动”中的“一”是“全,所有”的意思,指赏罚、号令、举动等全都出于威。

两者意思不同。C项,“举而弃之”的“举”意为“全部”,“举先王之政”的“举”

是“施行”的意思,两者意思不同。D项,“不说以刑法”中的“以”是动词,“用”;

“挟太山以超北海”中的“以”是表修饰的连词。二者用法不同。

3.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分) ( )

A.作者认为政弱易治、势弱难医,并用齐威王的成功事例来证明施威强政的可行性。

B.朝廷严用刑法,可使百姓检点谨慎、奸民猾吏不敢轻易犯法,强政然后方能强势。

C.作者指出,威权是强政的手段,施恩是尚威的基础,恩威并施国家才能长治久安。

D.任德任刑并非区分王道霸道的标准,鉴于当前形势,作者提出用刑行王道的主张。

C

解析 “施恩是尚威的基础”错。原文“久而政弊,变其小节,而参之以惠”,是说长

时间施威政令会有弊端,到时候可以在小的方面进行改变,加入一些恩惠,并非说“施恩

是尚威的基础”。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)况今以天子之尊,言脱于口而四方响应,其所以用威之资固已完具。(4分)

(2)而天下之民化其风,淫惰不事法度,于是诛锄其强梗怠惰不法之人,以定纷乱。(4分)

答案 (1)况且当今皇上凭借天子的尊贵,命令一出口就会四方响应,皇上用来施展威

权的条件本来就已经完全具备了。(“尊”“脱”“所以”“具”各1分)

(2)而天下的百姓受桀的影响,放纵懒惰,不守法度,在这时(就需要商汤)铲除那些蛮横顽

固、懒惰违法之徒,来平定混乱局面。(“化”“事”“诛锄”“定”各1分)

解析 (1)“尊”,尊贵。“脱”,出,从里到外。“所以”,用来……的。“具”,具备。

(2)“化”,受……影响。“事”,遵守。“诛锄”,铲除。“定”,平定。

5.苏洵倡导“用威”的理由有哪些 请简要概括。(3分)

答案 ①用威可济政弱;②用威方可立国立君;③用威也可行王道。(每点1分)

解析 由“若夫弱政,则用威而已矣……彼诚知其政之弱,而能用其威以济其弱也”

可知,用威可以帮助解决政弱的问题;由“威者,君之所恃以为君也,一日而无威,是无君

也”可知,威权是君主用来立国立君的凭借;由“故用刑不必霸,而用德不必王,各观其

势之何所宜用而已。然则今之势,何为不可用刑 用刑何为不曰王道 ”可知,在当前形

势下,用刑(威)也可行王道。

【参考译文】

国家政令的疲乏无力,不像国家局势的衰弱那样难以治理。如果是政令疲乏无力,那么

运用威权就行了,可以在一个早上就进行改革并且在一个晚上就确定下来。齐国,是古

代的强国,而齐威王又是齐国的贤明君主。当他刚即位的时候,把政事委托给别人而自

己不去治理,诸侯一起侵犯齐国,而人们都不知道齐国是个强国。(后来齐威王)一旦发

怒(整顿国政),分封食邑万户,赵、魏、卫等国都赶来请求讲和,而齐国人人都感到震惊

恐惧,不敢掩饰错误,那是因为齐威王确实知道自己的政令疲乏无力,因而能够运用他的

威权来弥补政令的不足。况且当今皇上凭借天子的尊贵,命令一出口就会四方响应,皇

上用来施展威权的条件本来就已经完全具备了。现在如果真的能够完全地运用威权,

所有的奖赏处罚、号令和举动,没有不是出于威权的,严格执行刑法而不赦免有罪的人,

使用让人意想不到的刑罚,使用让人意想不到的奖赏,从而使天下的人看待这些就如同

看待风雨雷电一样(感到威严而不可抗拒)。朝廷做到了这样,然后普通百姓就会更加

致力于检点谨慎,而奸邪的百姓和狡猾的官吏也常常会惶恐不安,害怕刑法施加到自己

身上而收敛他们的手脚,不敢轻易地犯法,这就叫作强化政令。政令强化了,实行几年之

后,那么天下的局势就可以重新变得强大起来。

有人说:“当今的形势,确实没有比崇尚威权更便利的事情了。然而谁能知道在千秋万

代之间,政令就不会改变,而且一定运用威权呢 ”我回答他说:“威权,是君主所依靠来

做君主的东西,一旦没有了威权,这就等于没有了君主,时间长了政令出现弊端,改变其

中的小的方面,再用一些恩惠来配合实施,使它不至于像秦朝那样过分就可以了。(但

如果)全部抛弃威权,这就错了。”又有人说:“成就王业的人任用德治而不任用刑

罚。任用刑罚,这是成就霸业的人所做的事,不是(成就王业的人)所应该说的。”这又

是那些不懂得道理的人。商汤、周武王都是成就王业的人,齐桓公、晋文公都是成就

霸业的人。周武王趁着商纣王的残暴,把百姓从遭受炮烙、斩足等酷刑的境地中解救

出来,如果他接着又大量地杀人、大量地用刑来治理国家,那么民心就会背离了,所以他

(想要成功)是很困难的啊!

的治理完全是出于礼义。商汤却不是这样,夏桀的恶行本来和商纣王没有什么不同,然

而他的刑罚不像商纣王那样残暴厉害。而天下的百姓受桀的影响,放纵懒惰,不守法度,

在这时(就需要商汤)铲除那些蛮横顽固、懒惰违法之徒,来平定混乱局面。至于齐桓

公、晋文公的霸业,那就又不是都只任用刑罚(来实现的)。齐桓公任用管仲,管仲的书

喜欢谈论刑罚,所以齐桓公的治理常常任用刑罚。晋文公是个仁厚的人,他的辅佐大臣

狐偃、赵衰、先轸、魏犨都不喜欢用刑法,他的治理也不曾把刑法作为根本,然而他的

名号也是霸主。说商汤不是成就王业的人,晋文公不是成就霸业的人,(这样说)可以吗

所以使用刑罚不一定就能成就霸业,使用德治也不一定就能成就王业,各自要看当时的

形势适合用什么罢了。既然这样,那么现在的形势,为什么不可以使用刑罚呢 使用刑

罚为什么就不能说是王道呢 那些不先审察天下的形势,却想要应对天下的事务的人,

三、(2025辽宁沈阳一模)阅读下面的文言文,完成问题。(20分)

材料一:

大宋皇帝谨致誓书于契丹皇帝阙下:共遵诚信,虔守欢盟,以风土之宜,助军旅之费,每岁

以绢二十万匹、银一十万两,更不差使臣专往北朝,只令三司差人搬送至雄州交割。…

…自此保安黎献,谨守封陲,质于天地神祇,告于宗庙社稷,子孙共守,传之无穷,有渝此盟,

不克享国。昭昭天鉴,当共殛之。远具披陈,专俟报复,不宣。

(节选自宋代叶隆礼《契丹国志·澶渊誓书》)

材料二:

真宗皇帝亲御六师,胜虏于澶渊。知其有厌兵之心,稍以金帛啖之。虏欣然听命,岁遣使

介,修邻国之好。逮今百数十年,而北边之民,不识干戈。此汉、唐之盛,所未有也。古

者戎狄迭盛迭衰,常有一族为中国之敌。汉文帝待之以和亲,而匈奴日骄。武帝御之以

征伐,而中原日病。谓之天之骄子,非一日也。今朝廷之所以厚之者,不过于汉文帝,而

虏弭耳驯服。契丹据有全燕,擅桑麻枣栗之饶,兼玉帛子女之富,重敛其人,利尽北海,而

又益之以朝廷给予之厚。贾生所谓三表五饵,兼用之矣。被毡饮乳之俗,而身服锦绣之

华,口甘曲蘖之美,至于茗药橘柚,无一不享,犬羊之心,醺然而足,俯首奉约,习为礼义。吾

无割地之耻,而独享其利,此则天意,非人事也。

昔唐天宝之乱,朔方、河陇之兵起而东征,吐蕃乘虚袭据郡县。唐内苦藩镇皆叛,置而不

问,百年之间,兽心猖狂,无复顾忌。理极而变部族内溃而唐土遗黎解辫内嚮中原未尝血

刃,而壤土自复。今吾不忍涂炭生民,而以皮币犬马结异类之欢,推之天理,倘亦有唐季

吐蕃之变乎

(节选自苏辙《历代论·燕蓟》)

材料三:

自古创业之君,皆有敌国相持之忧,命将出师,兵交于外,而中不失其所以为国者。故其

兵可败,而其国不可动,其力可屈,而其气不可夺。今天下一家,二虏且未动也,而吾君吾

相终日皇皇焉应接之不暇,亦窃为执事者不取也。昔者大臣之议,不为长久之计,而用最

下之策,是以岁出金缯数十百万,以资强虏,此其既往之咎,不可追之悔也。而议者方将

深罪当时之失,而不求后日之计,亦无益矣。臣虽不肖,窃论当今之弊。

(节选自《东坡应诏集》第一卷策略二)

1.材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每涂

对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分) ( )

理极A而变B部族C内溃D而唐土遗黎E解辫F内嚮G中原H未尝血刃

BDG

解析 “理极而变”“部族内溃”均为主谓结构,故B处、D处应断开。“唐土遗

黎”是主语,“解辫内嚮”是谓语,句意完整,“中原”是下一句的主语,其前面G处应断

开。

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分) ( )

A.封,疆界,与《烛之武退秦师》“既东封郑”中的“封”字用法不同。

B.克,能够,与《谏太宗十思疏》“能克终者盖寡”中的“克”字词义相同。

C.人事,人的作为,与《五代史伶官传序》“岂非人事哉”中的“人事”意思相同。

D.置,搁置的意思,与《鸿门宴》“沛公则置车骑”中的“置”词义相同。

D

解析 词义不同。文中“置而不问”的“置”意思是“搁置”;“沛公则置车骑”

中的“置”意思是“放弃、丢下”。A.文中“谨守封陲”中的“封”为名词,疆界;

“既东封郑”中的“封”为使动用法,使……成为疆界。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分) ( )

A.在签订澶渊之盟这件事上,北宋态度积极,北宋皇帝认为两国签订的盟约应该世代守

护,永远传承下去。

B.真宗亲自率领大军,在澶渊之战中击败了契丹军队,最终与敌人达成了和解,百数十年

没有重演割让土地的耻辱历史。

C.历史上对待周边民族的态度,无论是汉文帝、武帝对待匈奴的策略,还是唐朝纵容吐

蕃,都给国家带来了祸患。

D.苏轼认为过分追究过去战略上的错误是没有必要的,正如自己在很多方面也比不上

父辈,因而仅就时弊谈自己的观点。

D

解析 “正如自己在很多方面也比不上父辈”错误,原文“臣虽不肖,窃论当今之

弊”中的“不肖”是谦辞,苏轼并没有真正与父辈作比较。

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)武帝御之以征伐,而中原日病。(4分)

(2)是以岁出金缯数十百万,以资强虏,此其既往之咎,不可追之悔也。(4分)

答案 (1)汉武帝依靠征伐的手段抵御少数民族,但是中原(黄河中下游)地区一天天

衰弱。(状语后置、“日”、“病”各1分,大意1分)

(2)因此每年花费价值数十百万的财物,来资助强敌,这是已经发生了(过去所犯)的错误,

无法挽回的悔恨。(定语后置、“资”、“咎”各1分,大意1分)

解析 (1)“武帝御之以征伐”,状语后置,正常语序为“武帝以征伐御之”;“日”,

名词作状语,一天天;“病”,衰弱、衰落。

(2)“金缯数十百万”,定语后置,正常语序为“数十百万金缯”;“资”,资助,供给;

“咎”,错误,过失。

5.苏洵写《六国论》的历史背景也是北宋向契丹等国缴纳“岁币”,请结合课文及材

料简要概括苏洵、苏辙和苏轼父子三人在“岁币”问题上的观点有何不同。(3分)

答案 苏洵的观点在于缴纳岁币这类贿赂行为,最后会导致亡国;(1分)苏辙的观点在

于缴纳岁币可以满足敌人,使国家安定;(1分)苏轼的观点在于缴纳岁币是鼠目寸光,没

有从长远考虑。(1分)

解析 苏洵:结合其写《六国论》的历史背景以及文章核心观点——“六国破灭,弊

在赂秦”来看,苏洵认为通过向他国缴纳岁币这类贿赂的行为,就如同六国赂秦一样,长

此以往最终会导致国家走向灭亡,强调了这种做法会对国家带来严重的危害。

苏辙:从材料二“吾无割地之耻,而独享其利,此则天意,非人事也”“今吾不忍涂炭生

民,而以皮币犬马结异类之欢,推之天理,倘亦有唐季吐蕃之变乎 ”等内容可知,苏辙看

到了缴纳岁币积极的一面,在一定程度上认可缴纳岁币带来的和平稳定的局面。

苏轼:根据材料三“昔者大臣之议,不为长久之计,而用最下之策……而议者方将深罪当

时之失,而不求后日之计,亦无益矣”可知,苏轼认为缴纳岁币这种做法是短视的行为,

没有从长远去考虑国家的发展和应对之策,他对这种缺乏长远谋划的策略持批评态度。

【参考译文】

材料一:

北宋皇帝向辽国皇帝恭送誓书:共同遵守诚信,虔诚地奉行和维持友好的同盟关系,并依

据本地的风土人情和实际情况,来资助军队费用,每年提供二十万匹绢、一十万两银,不

再特别派遣使者专门前往北朝,而是由三司(盐铁司、度支司、户部司)人员负责将岁

币(绢、银等财物)送到雄州交割。……从此保障民众中的贤者安全,谨慎守护边疆,对

天地神祇和宗庙社稷发誓,子孙后代共同遵守,永远传承下去,如果违背此盟约,将不得

享受国运昌盛。明亮的天空可作见证,如有违背天诛地灭。来自远方的誓书已经陈述

了其中详尽的内容,专门等待您的回复,不再多言。

材料二:

真宗皇帝亲自率领军队,在澶渊之战中打败了敌人。知道敌人有厌战心理,于是略微用

财物安抚他们。敌人欣然接受,每年派遣使者,修复与邻国的友好关系。到现在已一百

多年,北边的百姓不知道战争为何物。这种情况在汉唐盛世中也没有出现过。在古代,

戎狄(西、北的少数民族)交替着兴盛与衰败,常常有一个族群成为中原(中央)政权的主

要敌人。汉文帝采取和亲政策来对待他们,匈奴逐渐变得骄傲自大起来。汉武帝依靠

征伐的手段抵御少数民族,但是中原(黄河中下游)地区一天天衰弱。(匈奴)被称为“天

之骄子”,其强盛并非一朝一夕形成的。如今朝廷用来厚待少数民族的付出,不超过汉

文帝,而敌人就已经俯首帖耳了。契丹占据了整个燕地,掌握丰富的桑麻枣栗,同时也有

丰富的玉帛和人口(也可指年轻的壮丁奴婢),向它的百姓征收重税,占有北海所有的利

益,又因宋朝丰厚的赠予而更加强盛。贾谊所提出的“三表五饵”策略,被同时使用。

保持披毡饮乳的习俗,却身穿锦绣华丽的衣服,口中品尝佳酿(美酒)的美味,至于茶叶、

药材、橘柚之类的,没有一样享受不到的,像犬羊一样的心思,已经感到满足,低着头遵

守约束,习惯了中原的礼义。我朝没有割让土地的耻辱,却单单享受到了这样的好处,这

是上天的意旨,而不是人的努力能做到的事情。

从前唐代的天宝之乱,朔方、河陇的军队出发东征,吐蕃也乘虚突袭占领了一些郡县。

唐室对内苦于藩镇纷纷割据反叛,却置之而不问,致使上百年间,吐蕃兽心猖狂,没有丝

毫的顾忌。物极必反,部族内部秩序崩乱,而唐朝的遗民(唐朝灭亡后残留的百姓)解开

发辫,归附中原,中原地区没有发生流血冲突,土地自然得以恢复。现在,我朝不忍心让

百姓陷入苦难,用毛皮、缯帛、犬、马等与异族结好,以此来取悦他们,这种做法推之于

天理,还能有唐朝末年吐蕃入侵那样的变故吗

材料三:

自古以来,作为创业的君主,都有与其他国家抗衡的担忧,于是任命将领出征,对外作战,

但是内部不会失去用来安定国家的根本。因此他们的军队可以被击败,但他们的国家

却不可动摇,他们的力气可以耗尽,但他们的志气不可以被改变。现在天下已经统一,两

个敌国还没有大的举动,而我们的国君和宰相整日惶惶然应对不暇,我私下认为执政者

不应该如此啊。从前大臣们在提建议时,不做长远谋划,却采取最为下等的策略,因此每

年花费价值数十百万的财物,来资助强敌,这是已经发生了(过去所犯)的错误,无法挽回

的悔恨。但评论者却仍然要深入追究当时决策者的过失,却不考虑长久之计,也是没有

意义的。我虽然不才,私下议论一下当前的弊病。

练选材 论说思辨类

一、(2025湖北十一校第一次联考)阅读下面的文言文,完成问题。(22分)

借荆州之说,出自吴人事后之论,而非当日情事也。

夫借者,本我所有之物而假与人也,荆州本刘表地,非孙氏故物。当操南下时,孙氏江东

六郡方恐不能自保,诸将咸劝权迎操,权独不愿,会备遣诸葛亮来结好,权遂欲借备共拒

操,其时但求敌操,未敢冀得荆州也。亮之说权也,权即曰:“非刘豫州莫可敌操者。”

乃遣周瑜、程普等随亮诣备,并力拒操。是且欲以备为拒操之主,而己为从矣。亮又曰:

“将军能与豫州同心破操,则荆、吴之势强,而鼎足之形成矣。”是此时早有三分之说,

而非乞权取荆州而借之也。

赤壁之战,瑜与备共破操。华容之役,备独追操。其后围曹仁于南郡,备亦身在行间,未

尝独出吴之力,而备坐享其成也。破曹后,备诣京见权,权以妹妻之。瑜密疏请留备于

京,权不纳,以为正当延挈英雄,是权方恐备之不在荆州以为屏蔽也。

即以兵力而论,亮初见权曰:“今战士还者及关羽精甲共万人,刘琦战士亦不下万人。”

而权所遣周瑜等水军亦不过三万人。且是时刘表之长子琦尚在江夏,破曹后,备即表琦

为荆州刺史,权未尝有异词,以荆州本琦地也。时又南征四郡,武陵、长沙、桂阳、零陵

皆降。琦死,群下推备为荆州牧。备即遣亮督零陵、桂阳、长沙三郡,收其租赋,以供军

实。又以关羽为襄阳太守、荡寇将军,驻江北;张飞为宜都太守、征虏将军,在南郡;赵

云为偏将军,领桂阳太守。遣将分驻,惟备所指挥,初不关白孙氏,以本非权地,故备不必

白权,权亦不来阻备也。

迨其后三分之势已定,吴人追思赤壁之役,实借吴兵力,遂谓荆州应为吴有,而备据之,始

有借荆州之说。抑思合力拒操时,备固有资于权,权不亦有资于备乎 权是时但自救危

亡,岂早有取荆州之志乎 羽之对鲁肃曰:“乌林之役,左将军寝不脱介,戮力破曹,岂得徒

劳无一块土。”此不易之论也。其后吴、蜀争三郡,旋即议和,以湘水为界,分长沙、江

夏、桂阳属吴,南郡、零陵、武陵属蜀,最为平允。而吴君臣伺羽之北伐袭荆州而有之

反捏一借荆州之说以见其取所应得。此则吴君臣之狡词诡说,而借荆州之名遂流传至

今,并为一谈,牢不可破,转似其曲在蜀者,此耳食之论也。

(节选自赵翼《廿二史札记》卷七)

1.材料中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每涂

对一处给1分,涂黑超过三处不赋分。(3分) ( )

而吴君臣A伺羽之北伐B袭荆州C而有之D反E捏一借荆州之说F以见G其取所应得

BDF

解析 画波浪线的部分陈述的是“吴君臣”的一些做法,断句时可以句中的谓语动

词“伺”“袭”“有”“捏”“见”为核心,分析句子结构,找出这些动词的宾语,根据

宾语来断句。“伺”的宾语是“羽之北伐”,“吴君臣”是主语,“而吴君臣伺羽之北

伐”句意完整,B处应断开;“袭”的宾语是“荆州”,“有”的宾语是代词“之”(指荆

州),“袭荆州”与“有之”两件事联系紧密,且两组动宾结构由“而”连接,C处不能断

开,D处应断开;“捏”的宾语是“一借荆州之说”,“反”意为“反而”,为状语,修饰

谓语动词“捏”,故E处不能断开,F处应断开;“见”的宾语为“其取所应得”,G处不

能断开。

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分) ( )

A.会,恰逢,与《促织》“会征促织,成不敢敛户口”的“会”意思相同。

B.诣,晋谒,造访,与《桃花源记》“及郡下,诣太守”的“诣”意思相同。

C.妻,名词活用作动词,与《鸿门宴》“籍吏民,封府库”的“籍”用法相同。

D.者,定语后置的标志,与《劝学》“非蛇鳝之穴无可寄托者”的“者”用法相同。

D

解析 两者用法不同。“战士还者”中的“者”为定语后置的标志,正常语序为

“还者战士”,意思是“返回来的士卒”;“非蛇鳝之穴无可寄托者”的“者”表停顿,

与后文“用心躁也”的“也”组成判断句式“……者,……也”。C.“权以妹妻之”

中的“妻”,嫁给男子为配偶;“籍吏民,封府库”的“籍”,造册登记。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分) ( )

A.刘备借荆州的说法,流传已久,作者认为这是东吴事后的捏造,并不符合当时实际情

况。

B.荆州本来是刘表的地盘,曹操大军压境时,孙权只想联合刘备抵挡曹操,保住自家江东

六郡。

C.孙权说,除了刘备没有人能抵挡曹操,简直把刘备集团视为抗曹主力,而己方担任友军

角色。

D.华容之战,刘备独自率军追击曹操;在南郡围攻曹仁,刘备也是出力更多,并没有坐享

其成。

D

解析 “刘备也是出力更多”错误,由原文“其后围曹仁于南郡,备亦身在行间,未尝

独出吴之力,而备坐享其成也”可知,围攻曹仁,刘备与孙权都出了力,看不出谁多谁少。

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)其时但求敌操,未敢冀得荆州也。(4分)

(2)转似其曲在蜀者,此耳食之论也。(4分)

答案 (1)(孙权)这(那)个时候只要求能抵挡住曹操,不敢希望得到荆州。(“但”

“敌”“冀”各1分,大意1分)

(2)反而好像这事理亏(过错)在蜀方,这是未加分辨(没有根据)的观点。(“曲”“耳

食”及判断句式各1分,大意1分)

解析 (1)“但”,只、只是;“敌”,抵挡、对抗;“冀”,希望、期待。(2)“转似”,

反而好像;“曲”,理亏、过错;“耳食”,耳朵吃饭,指听来的没有确凿根据的话,根据语

境可译为“不明实情”“不知真相”“未加分辨”“没有根据”;“……也”,判断句

式。

5.赤壁之战后,孙权也并不认为荆州是东吴的,从哪些事实可以看出来 请简要概括。(5

分)

答案 ①孙权拒绝周瑜扣留刘备的建议,让刘备驻防荆州作为东吴的屏障;②刘备上

表推刘琦任荆州刺史,孙权没有反对;③刘备分派部下驻治荆州各郡,孙权没有阻止。

(答出一点给1分,答出两点给3分,答出三点给5分)

解析 题干中“赤壁之战后”说明信息筛选的区间为原文第三段“破曹后”之后

的部分。找出其中提及孙权的内容,然后筛选出可以证明其“也并不认为荆州是东吴

的”的事实,最后用自己的话概括作答。

【参考译文】

借荆州的说法,出自吴国人事后的言论,却不是当时真实的情况。

借的意思,是本来我拥有的东西借给他人,(但)荆州本来是刘表的地盘,不是孙家旧物。

在曹操南下时,孙权正担心占据的江东六郡不能保住,众多将领都劝孙权迎降曹操,唯独

孙权不愿意,恰逢刘备派遣诸葛亮来结盟,孙权就想借助刘备共同对抗曹操,这(那)个时

候只要求能抵挡住曹操,不敢希望得到荆州。诸葛亮劝说孙权,孙权就说:“不是刘豫州

没有人能够抵挡曹操。”于是派遣周瑜、程普等人跟随诸葛亮去拜会刘备,合力抵挡

曹操。这些(表明孙权)想要将刘备作为抵抗曹操的主力,而自己只作为配合的友军。

诸葛亮又说:“如果孙将军您能够与刘豫州同心打败曹操,那么荆、吴的势力变强,三足

鼎立的局势就形成了。”这么说来,这个时候早就有三分天下的说法,而不是孙权主动

索取荆州再借给刘备。

赤壁大战,周瑜与刘备共同打败曹操。华容战役,刘备一方追击曹操。后来孙刘联军在

南郡围困曹仁,刘备亦身在军中,并非仅靠东吴的力量,而刘备坐享其成。打败曹操后,

刘备到京口拜访孙权,孙权将妹妹嫁给他。周瑜偷偷上疏请求把刘备留在京口,孙权没

有采纳,他认为正是招揽任用英雄的时候,这样看来,孙权正担心刘备若不在荆州,东吴

便失去(抵御曹操的)战略屏障。

就拿兵力来说,诸葛亮刚见孙权的时候说:“现在返回来的士卒以及关羽率领的精兵共

有一万人,刘琦手下的战士也不少于一万人。”而孙权调遣的周瑜等人的水军也不超

过三万人。而且这个时候刘表的长子刘琦还在江夏,打败曹操后,刘备就上表举荐刘琦

担任荆州刺史,孙权不曾有不同意见,因为荆州本来就是刘琦的地盘。同时刘备又向南

征讨四郡,武陵、长沙、桂阳、零陵都归降刘备。刘琦去世,荆州群下推举刘备为荆州

牧。刘备就派遣诸葛亮督管零陵、桂阳、长沙三郡,收取这些地方的租赋,来提供军

粮、器械等。又任命关羽为襄阳太守、荡寇将军,驻守江北;张飞为宜都太守、征虏将

军,驻在南郡;赵云为偏将军,兼任桂阳太守。派遣将领分驻荆州,只由刘备指挥,最初并

未向孙权请示或通报,因为这些地方本来不是孙权的地盘,所以刘备不必告知孙权,孙权

混作一谈,牢不可破,反而好像这事理亏(过错)在蜀方,这是未加分辨(没有根据)的观点。

也不来阻止刘备。

到后来天下三分的局势已经确定,吴人回想赤壁之战,实际上借助了吴的兵力,就认为荆

州应该被吴拥有,然而刘备已占据着荆州,这才出现借荆州的说法。再说回顾双方合力

抵抗曹操时,刘备固然有借助孙权的地方,孙权不也有借助刘备的地方吗 孙权这时一

心只想挽救自身危亡,难道早已有夺取荆州的志向吗 关羽回答鲁肃说:“乌林一战,左

将军(刘备)睡觉都没有脱下铠甲,全力打败曹操,怎么能够白白辛劳没有一块领土。”

这是不可改动(十分正确)的言论。后来吴、蜀争夺三郡,很快就议和,把湘水作为分界,

把长沙、江夏、桂阳分给吴,把南郡、零陵、武陵分给蜀,这样最是公平得当。但是,吴

国君臣趁着关羽北伐,偷袭并占领荆州,反而捏造一个借荆州的说法,来表明他们只是夺

取自己应该得到的地盘。这是吴君臣狡诈诡辩的言论,而借荆州的说法就流传到现在,

二、(2025山东烟台、德州、东营一模)阅读下面的文言文,完成问题。(20分)

审势(节选)

苏 洵

政之弱,非若势弱之难治也。若夫弱政,则用威而已矣,可以朝改而夕定也。夫齐,古之

强国也,而威王又齐之贤王也。当其即位,委政不治,诸侯并侵,而人不知其国之为强国

也。一旦发怒,裂万家,赵、魏、卫尽走请和,而齐国人人震惧,不敢饰非者,彼诚知其政

之弱,而能用其威以济其弱也。况今以天子之尊,言脱于口而四方响应,其所以用威之资

固已完具。今诚能一留意于用威,一赏罚,一号令,一举动,无不一切出于威,严用刑法而

不赦有罪,用不测之刑,用不测之赏,而使天下之人视之如风雨雷电。朝廷如此,然后平

民益务检慎,而奸民猾吏亦常恐恐然惧刑法之及其身而敛其手足,不敢辄犯法,此之谓强

政。政强矣,为之数年,而天下之势可以复强。

或曰:“当今之势,事诚无便于尚威者。然孰知夫万世之间其政之不变,而必曰威耶 ”

愚应之曰:“威者,君之所恃以为君也,一日而无威,是无君也,久而政弊,变其小节,而参之

以惠,使不至若秦之甚可也。举而弃之,过矣。”或者又曰:“王者任德不任刑。任刑,

霸者之事,非所宜言。”此又非所谓知理者也。夫汤、武皆王也,桓、文皆霸也。武王

乘纣之暴,出民于炮烙斩刖之地,苟又遂多杀人、多刑人以为治,则民之心去矣,故其治

一出于礼义。彼汤则不然,桀之恶固无以异纣,然其刑不若纣暴之甚也。而天下之民化

其风,淫惰不事法度,于是诛锄其强梗怠惰不法之人,以定纷乱。至于桓、文之事,则又

非皆任刑也。桓公用管仲,管仲之书好言刑,故桓公之治常任刑。文公长者,其佐狐、

赵、先、魏[注]皆不说以刑法,其治亦未尝以刑为本而号亦为霸而谓汤非王而文非霸也

得乎 故用刑不必霸,而用德不必王,各观其势之何所宜用而已。然则今之势,何为不可

用刑 用刑何为不曰王道 彼不先审天下之势,而欲应天下之务,难矣!

[注] 狐、赵、先、魏:指追随、辅佐晋文公的大臣狐偃、赵衰、先轸、魏犨。

1.文中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每涂对

一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分) ( )

其治亦未尝以刑A为B本C而号D亦为霸E而谓F汤非王而文G非霸也H得乎

CEH

解析 “其治”是主语,“未尝以刑为本”是谓语部分,故A、B处不断,C处应断开;

“而”是连词,表转折,“号亦为霸”意思是名号也是霸主,结构完整,故D处不断,E处应

断开;“而谓……也”是一个整体的表述,“汤非王”“文非霸”是“谓”的内容,“得

乎”是对前面这种说法的反问,故F、G处不断,H处应断开。

2.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分) ( )

A.济,帮助、扶助,与杜甫《蜀相》“两朝开济老臣心”中的“济”意思相同。

B.一,完全、一概,与后文“一赏罚,一号令,一举动”中的“一”意思相同。

C.举,全部,与王安石《答司马谏议书》“举先王之政”中的“举”意思不同。

D.“不说以刑法”与《齐桓晋文之事》“挟太山以超北海”中的“以”用法不同。

B

解析 “今诚能一留意于用威”中的“一”是“完全、一概”的意思;“一赏罚,一

号令,一举动”中的“一”是“全,所有”的意思,指赏罚、号令、举动等全都出于威。

两者意思不同。C项,“举而弃之”的“举”意为“全部”,“举先王之政”的“举”

是“施行”的意思,两者意思不同。D项,“不说以刑法”中的“以”是动词,“用”;

“挟太山以超北海”中的“以”是表修饰的连词。二者用法不同。

3.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分) ( )

A.作者认为政弱易治、势弱难医,并用齐威王的成功事例来证明施威强政的可行性。

B.朝廷严用刑法,可使百姓检点谨慎、奸民猾吏不敢轻易犯法,强政然后方能强势。

C.作者指出,威权是强政的手段,施恩是尚威的基础,恩威并施国家才能长治久安。

D.任德任刑并非区分王道霸道的标准,鉴于当前形势,作者提出用刑行王道的主张。

C

解析 “施恩是尚威的基础”错。原文“久而政弊,变其小节,而参之以惠”,是说长

时间施威政令会有弊端,到时候可以在小的方面进行改变,加入一些恩惠,并非说“施恩

是尚威的基础”。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)况今以天子之尊,言脱于口而四方响应,其所以用威之资固已完具。(4分)

(2)而天下之民化其风,淫惰不事法度,于是诛锄其强梗怠惰不法之人,以定纷乱。(4分)

答案 (1)况且当今皇上凭借天子的尊贵,命令一出口就会四方响应,皇上用来施展威

权的条件本来就已经完全具备了。(“尊”“脱”“所以”“具”各1分)

(2)而天下的百姓受桀的影响,放纵懒惰,不守法度,在这时(就需要商汤)铲除那些蛮横顽

固、懒惰违法之徒,来平定混乱局面。(“化”“事”“诛锄”“定”各1分)

解析 (1)“尊”,尊贵。“脱”,出,从里到外。“所以”,用来……的。“具”,具备。

(2)“化”,受……影响。“事”,遵守。“诛锄”,铲除。“定”,平定。

5.苏洵倡导“用威”的理由有哪些 请简要概括。(3分)

答案 ①用威可济政弱;②用威方可立国立君;③用威也可行王道。(每点1分)

解析 由“若夫弱政,则用威而已矣……彼诚知其政之弱,而能用其威以济其弱也”

可知,用威可以帮助解决政弱的问题;由“威者,君之所恃以为君也,一日而无威,是无君

也”可知,威权是君主用来立国立君的凭借;由“故用刑不必霸,而用德不必王,各观其

势之何所宜用而已。然则今之势,何为不可用刑 用刑何为不曰王道 ”可知,在当前形

势下,用刑(威)也可行王道。

【参考译文】

国家政令的疲乏无力,不像国家局势的衰弱那样难以治理。如果是政令疲乏无力,那么

运用威权就行了,可以在一个早上就进行改革并且在一个晚上就确定下来。齐国,是古

代的强国,而齐威王又是齐国的贤明君主。当他刚即位的时候,把政事委托给别人而自

己不去治理,诸侯一起侵犯齐国,而人们都不知道齐国是个强国。(后来齐威王)一旦发

怒(整顿国政),分封食邑万户,赵、魏、卫等国都赶来请求讲和,而齐国人人都感到震惊

恐惧,不敢掩饰错误,那是因为齐威王确实知道自己的政令疲乏无力,因而能够运用他的

威权来弥补政令的不足。况且当今皇上凭借天子的尊贵,命令一出口就会四方响应,皇

上用来施展威权的条件本来就已经完全具备了。现在如果真的能够完全地运用威权,

所有的奖赏处罚、号令和举动,没有不是出于威权的,严格执行刑法而不赦免有罪的人,

使用让人意想不到的刑罚,使用让人意想不到的奖赏,从而使天下的人看待这些就如同

看待风雨雷电一样(感到威严而不可抗拒)。朝廷做到了这样,然后普通百姓就会更加

致力于检点谨慎,而奸邪的百姓和狡猾的官吏也常常会惶恐不安,害怕刑法施加到自己

身上而收敛他们的手脚,不敢轻易地犯法,这就叫作强化政令。政令强化了,实行几年之

后,那么天下的局势就可以重新变得强大起来。

有人说:“当今的形势,确实没有比崇尚威权更便利的事情了。然而谁能知道在千秋万

代之间,政令就不会改变,而且一定运用威权呢 ”我回答他说:“威权,是君主所依靠来

做君主的东西,一旦没有了威权,这就等于没有了君主,时间长了政令出现弊端,改变其

中的小的方面,再用一些恩惠来配合实施,使它不至于像秦朝那样过分就可以了。(但

如果)全部抛弃威权,这就错了。”又有人说:“成就王业的人任用德治而不任用刑

罚。任用刑罚,这是成就霸业的人所做的事,不是(成就王业的人)所应该说的。”这又

是那些不懂得道理的人。商汤、周武王都是成就王业的人,齐桓公、晋文公都是成就

霸业的人。周武王趁着商纣王的残暴,把百姓从遭受炮烙、斩足等酷刑的境地中解救

出来,如果他接着又大量地杀人、大量地用刑来治理国家,那么民心就会背离了,所以他

(想要成功)是很困难的啊!

的治理完全是出于礼义。商汤却不是这样,夏桀的恶行本来和商纣王没有什么不同,然

而他的刑罚不像商纣王那样残暴厉害。而天下的百姓受桀的影响,放纵懒惰,不守法度,

在这时(就需要商汤)铲除那些蛮横顽固、懒惰违法之徒,来平定混乱局面。至于齐桓

公、晋文公的霸业,那就又不是都只任用刑罚(来实现的)。齐桓公任用管仲,管仲的书

喜欢谈论刑罚,所以齐桓公的治理常常任用刑罚。晋文公是个仁厚的人,他的辅佐大臣

狐偃、赵衰、先轸、魏犨都不喜欢用刑法,他的治理也不曾把刑法作为根本,然而他的

名号也是霸主。说商汤不是成就王业的人,晋文公不是成就霸业的人,(这样说)可以吗

所以使用刑罚不一定就能成就霸业,使用德治也不一定就能成就王业,各自要看当时的

形势适合用什么罢了。既然这样,那么现在的形势,为什么不可以使用刑罚呢 使用刑

罚为什么就不能说是王道呢 那些不先审察天下的形势,却想要应对天下的事务的人,

三、(2025辽宁沈阳一模)阅读下面的文言文,完成问题。(20分)

材料一:

大宋皇帝谨致誓书于契丹皇帝阙下:共遵诚信,虔守欢盟,以风土之宜,助军旅之费,每岁

以绢二十万匹、银一十万两,更不差使臣专往北朝,只令三司差人搬送至雄州交割。…

…自此保安黎献,谨守封陲,质于天地神祇,告于宗庙社稷,子孙共守,传之无穷,有渝此盟,

不克享国。昭昭天鉴,当共殛之。远具披陈,专俟报复,不宣。

(节选自宋代叶隆礼《契丹国志·澶渊誓书》)

材料二:

真宗皇帝亲御六师,胜虏于澶渊。知其有厌兵之心,稍以金帛啖之。虏欣然听命,岁遣使

介,修邻国之好。逮今百数十年,而北边之民,不识干戈。此汉、唐之盛,所未有也。古

者戎狄迭盛迭衰,常有一族为中国之敌。汉文帝待之以和亲,而匈奴日骄。武帝御之以

征伐,而中原日病。谓之天之骄子,非一日也。今朝廷之所以厚之者,不过于汉文帝,而

虏弭耳驯服。契丹据有全燕,擅桑麻枣栗之饶,兼玉帛子女之富,重敛其人,利尽北海,而

又益之以朝廷给予之厚。贾生所谓三表五饵,兼用之矣。被毡饮乳之俗,而身服锦绣之

华,口甘曲蘖之美,至于茗药橘柚,无一不享,犬羊之心,醺然而足,俯首奉约,习为礼义。吾

无割地之耻,而独享其利,此则天意,非人事也。

昔唐天宝之乱,朔方、河陇之兵起而东征,吐蕃乘虚袭据郡县。唐内苦藩镇皆叛,置而不

问,百年之间,兽心猖狂,无复顾忌。理极而变部族内溃而唐土遗黎解辫内嚮中原未尝血

刃,而壤土自复。今吾不忍涂炭生民,而以皮币犬马结异类之欢,推之天理,倘亦有唐季

吐蕃之变乎

(节选自苏辙《历代论·燕蓟》)

材料三:

自古创业之君,皆有敌国相持之忧,命将出师,兵交于外,而中不失其所以为国者。故其

兵可败,而其国不可动,其力可屈,而其气不可夺。今天下一家,二虏且未动也,而吾君吾

相终日皇皇焉应接之不暇,亦窃为执事者不取也。昔者大臣之议,不为长久之计,而用最

下之策,是以岁出金缯数十百万,以资强虏,此其既往之咎,不可追之悔也。而议者方将

深罪当时之失,而不求后日之计,亦无益矣。臣虽不肖,窃论当今之弊。

(节选自《东坡应诏集》第一卷策略二)

1.材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每涂

对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分) ( )

理极A而变B部族C内溃D而唐土遗黎E解辫F内嚮G中原H未尝血刃

BDG

解析 “理极而变”“部族内溃”均为主谓结构,故B处、D处应断开。“唐土遗

黎”是主语,“解辫内嚮”是谓语,句意完整,“中原”是下一句的主语,其前面G处应断

开。

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分) ( )

A.封,疆界,与《烛之武退秦师》“既东封郑”中的“封”字用法不同。

B.克,能够,与《谏太宗十思疏》“能克终者盖寡”中的“克”字词义相同。

C.人事,人的作为,与《五代史伶官传序》“岂非人事哉”中的“人事”意思相同。

D.置,搁置的意思,与《鸿门宴》“沛公则置车骑”中的“置”词义相同。

D

解析 词义不同。文中“置而不问”的“置”意思是“搁置”;“沛公则置车骑”

中的“置”意思是“放弃、丢下”。A.文中“谨守封陲”中的“封”为名词,疆界;

“既东封郑”中的“封”为使动用法,使……成为疆界。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分) ( )

A.在签订澶渊之盟这件事上,北宋态度积极,北宋皇帝认为两国签订的盟约应该世代守

护,永远传承下去。

B.真宗亲自率领大军,在澶渊之战中击败了契丹军队,最终与敌人达成了和解,百数十年

没有重演割让土地的耻辱历史。

C.历史上对待周边民族的态度,无论是汉文帝、武帝对待匈奴的策略,还是唐朝纵容吐

蕃,都给国家带来了祸患。

D.苏轼认为过分追究过去战略上的错误是没有必要的,正如自己在很多方面也比不上

父辈,因而仅就时弊谈自己的观点。

D

解析 “正如自己在很多方面也比不上父辈”错误,原文“臣虽不肖,窃论当今之

弊”中的“不肖”是谦辞,苏轼并没有真正与父辈作比较。

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)武帝御之以征伐,而中原日病。(4分)

(2)是以岁出金缯数十百万,以资强虏,此其既往之咎,不可追之悔也。(4分)

答案 (1)汉武帝依靠征伐的手段抵御少数民族,但是中原(黄河中下游)地区一天天

衰弱。(状语后置、“日”、“病”各1分,大意1分)

(2)因此每年花费价值数十百万的财物,来资助强敌,这是已经发生了(过去所犯)的错误,

无法挽回的悔恨。(定语后置、“资”、“咎”各1分,大意1分)

解析 (1)“武帝御之以征伐”,状语后置,正常语序为“武帝以征伐御之”;“日”,

名词作状语,一天天;“病”,衰弱、衰落。

(2)“金缯数十百万”,定语后置,正常语序为“数十百万金缯”;“资”,资助,供给;

“咎”,错误,过失。

5.苏洵写《六国论》的历史背景也是北宋向契丹等国缴纳“岁币”,请结合课文及材

料简要概括苏洵、苏辙和苏轼父子三人在“岁币”问题上的观点有何不同。(3分)

答案 苏洵的观点在于缴纳岁币这类贿赂行为,最后会导致亡国;(1分)苏辙的观点在

于缴纳岁币可以满足敌人,使国家安定;(1分)苏轼的观点在于缴纳岁币是鼠目寸光,没

有从长远考虑。(1分)

解析 苏洵:结合其写《六国论》的历史背景以及文章核心观点——“六国破灭,弊

在赂秦”来看,苏洵认为通过向他国缴纳岁币这类贿赂的行为,就如同六国赂秦一样,长

此以往最终会导致国家走向灭亡,强调了这种做法会对国家带来严重的危害。

苏辙:从材料二“吾无割地之耻,而独享其利,此则天意,非人事也”“今吾不忍涂炭生

民,而以皮币犬马结异类之欢,推之天理,倘亦有唐季吐蕃之变乎 ”等内容可知,苏辙看

到了缴纳岁币积极的一面,在一定程度上认可缴纳岁币带来的和平稳定的局面。

苏轼:根据材料三“昔者大臣之议,不为长久之计,而用最下之策……而议者方将深罪当

时之失,而不求后日之计,亦无益矣”可知,苏轼认为缴纳岁币这种做法是短视的行为,

没有从长远去考虑国家的发展和应对之策,他对这种缺乏长远谋划的策略持批评态度。

【参考译文】

材料一:

北宋皇帝向辽国皇帝恭送誓书:共同遵守诚信,虔诚地奉行和维持友好的同盟关系,并依

据本地的风土人情和实际情况,来资助军队费用,每年提供二十万匹绢、一十万两银,不

再特别派遣使者专门前往北朝,而是由三司(盐铁司、度支司、户部司)人员负责将岁

币(绢、银等财物)送到雄州交割。……从此保障民众中的贤者安全,谨慎守护边疆,对

天地神祇和宗庙社稷发誓,子孙后代共同遵守,永远传承下去,如果违背此盟约,将不得

享受国运昌盛。明亮的天空可作见证,如有违背天诛地灭。来自远方的誓书已经陈述

了其中详尽的内容,专门等待您的回复,不再多言。

材料二:

真宗皇帝亲自率领军队,在澶渊之战中打败了敌人。知道敌人有厌战心理,于是略微用

财物安抚他们。敌人欣然接受,每年派遣使者,修复与邻国的友好关系。到现在已一百

多年,北边的百姓不知道战争为何物。这种情况在汉唐盛世中也没有出现过。在古代,

戎狄(西、北的少数民族)交替着兴盛与衰败,常常有一个族群成为中原(中央)政权的主

要敌人。汉文帝采取和亲政策来对待他们,匈奴逐渐变得骄傲自大起来。汉武帝依靠

征伐的手段抵御少数民族,但是中原(黄河中下游)地区一天天衰弱。(匈奴)被称为“天

之骄子”,其强盛并非一朝一夕形成的。如今朝廷用来厚待少数民族的付出,不超过汉

文帝,而敌人就已经俯首帖耳了。契丹占据了整个燕地,掌握丰富的桑麻枣栗,同时也有

丰富的玉帛和人口(也可指年轻的壮丁奴婢),向它的百姓征收重税,占有北海所有的利

益,又因宋朝丰厚的赠予而更加强盛。贾谊所提出的“三表五饵”策略,被同时使用。

保持披毡饮乳的习俗,却身穿锦绣华丽的衣服,口中品尝佳酿(美酒)的美味,至于茶叶、

药材、橘柚之类的,没有一样享受不到的,像犬羊一样的心思,已经感到满足,低着头遵

守约束,习惯了中原的礼义。我朝没有割让土地的耻辱,却单单享受到了这样的好处,这

是上天的意旨,而不是人的努力能做到的事情。

从前唐代的天宝之乱,朔方、河陇的军队出发东征,吐蕃也乘虚突袭占领了一些郡县。

唐室对内苦于藩镇纷纷割据反叛,却置之而不问,致使上百年间,吐蕃兽心猖狂,没有丝

毫的顾忌。物极必反,部族内部秩序崩乱,而唐朝的遗民(唐朝灭亡后残留的百姓)解开

发辫,归附中原,中原地区没有发生流血冲突,土地自然得以恢复。现在,我朝不忍心让

百姓陷入苦难,用毛皮、缯帛、犬、马等与异族结好,以此来取悦他们,这种做法推之于

天理,还能有唐朝末年吐蕃入侵那样的变故吗

材料三:

自古以来,作为创业的君主,都有与其他国家抗衡的担忧,于是任命将领出征,对外作战,

但是内部不会失去用来安定国家的根本。因此他们的军队可以被击败,但他们的国家

却不可动摇,他们的力气可以耗尽,但他们的志气不可以被改变。现在天下已经统一,两

个敌国还没有大的举动,而我们的国君和宰相整日惶惶然应对不暇,我私下认为执政者

不应该如此啊。从前大臣们在提建议时,不做长远谋划,却采取最为下等的策略,因此每

年花费价值数十百万的财物,来资助强敌,这是已经发生了(过去所犯)的错误,无法挽回

的悔恨。但评论者却仍然要深入追究当时决策者的过失,却不考虑长久之计,也是没有

意义的。我虽然不才,私下议论一下当前的弊病。

同课章节目录