专题三文言文阅读 3.练选材 “叙+议”多文本类(课件)---2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题三文言文阅读 3.练选材 “叙+议”多文本类(课件)---2026版语文高三一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 189.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-10-28 17:14:29 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

练选材 “叙+议”多文本类

一、(2025河北唐山、廊坊二模)阅读下面的文言文,完成问题。(22分)

材料一:

贞观二年,太宗谓侍臣曰:“明主思短而益善,暗主护短而永愚。隋炀帝好自矜夸,护短

拒谏,诚亦实难犯忤。虞世基不敢直言,或恐未为深罪。昔箕子佯狂自全,孔子亦称其

仁。及炀帝被杀,世基合同死否 ”杜如晦对曰:“天子有诤臣,虽无道,不失其天下。世

基岂得以炀帝无道,不纳谏诤,遂杜口无言 偷安重位,又不能辞职请退,则与箕子佯狂而

去,事理不同。昔晋惠帝贾后将废愍怀太子,司空张华竟不能苦争,阿意苟免。及赵王伦

举兵废后,遣使收华,华曰:‘将废太子日,非是无言,当不被纳用。’其使曰:‘公为三公,

太子无罪被废,言既不从,何不引身而退 ’华无辞以答,遂斩之,夷其三族。古人有云:

‘危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相 ’故‘君子临大节而不可夺也’。张华既抗直

不能成节,逊言不足全身,王臣之节固已坠矣。虞世基位居宰辅,在得言之地,竟无一言

谏诤,诚亦合死。”太宗曰:“公言是也。人君必须忠良辅弼,乃得身安国宁。炀帝岂不

以下无忠臣,身不闻过,恶积祸盈,灭亡斯及!朕今志在君臣上下,各尽至公,共相切磋,以

成理道。公等各宜务尽忠谠,匡救朕恶,终不以直言忤意,辄相责怒。”

(节选自《贞观政要·论求谏》)

材料二:

内史侍郎虞世基以帝恶闻贼盗诸将及郡县有告败求救者世基皆抑损表状不以实闻,但

云:“鼠窃狗盗,郡县捕逐,行当殄尽,愿陛下勿以介怀!”帝良以为然,或杖其使者,以为

妄言,由是盗贼遍海内,陷没郡县,帝皆弗之知也。杨义臣破降河北贼数十万,列状上闻,

帝叹曰:“我初不闻,贼顿如此,义臣降贼何多也!”世基对曰:“小窃虽多,未足为虑。义

臣克之,拥兵不少,久在阃外[注],此最非宜。”帝曰:“卿言是也。”遽追义臣,放散其兵,

贼由是复盛。

(节选自《资治通鉴·卷第一百八十三·炀皇帝下》)

[注] 阃外:指京城或朝廷之外。

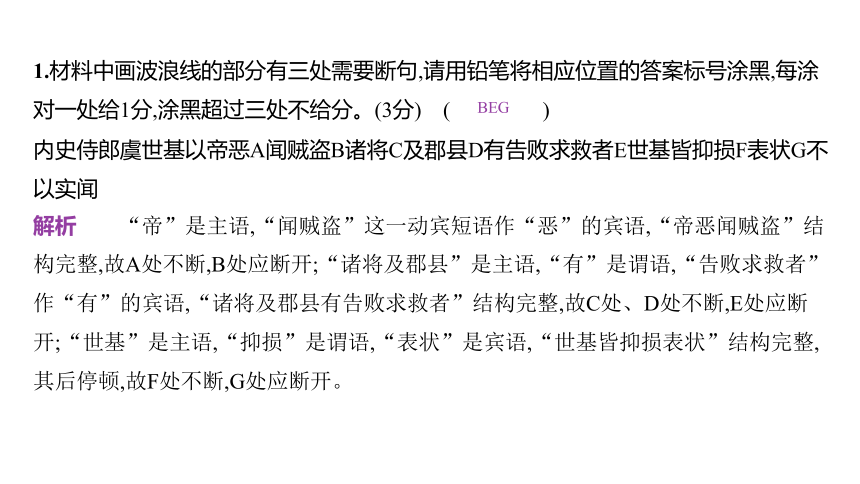

1.材料中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每涂

对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分) ( )

内史侍郎虞世基以帝恶A闻贼盗B诸将C及郡县D有告败求救者E世基皆抑损F表状G不

以实闻

BEG

解析 “帝”是主语,“闻贼盗”这一动宾短语作“恶”的宾语,“帝恶闻贼盗”结

构完整,故A处不断,B处应断开;“诸将及郡县”是主语,“有”是谓语,“告败求救者”

作“有”的宾语,“诸将及郡县有告败求救者”结构完整,故C处、D处不断,E处应断

开;“世基”是主语,“抑损”是谓语,“表状”是宾语,“世基皆抑损表状”结构完整,

其后停顿,故F处不断,G处应断开。

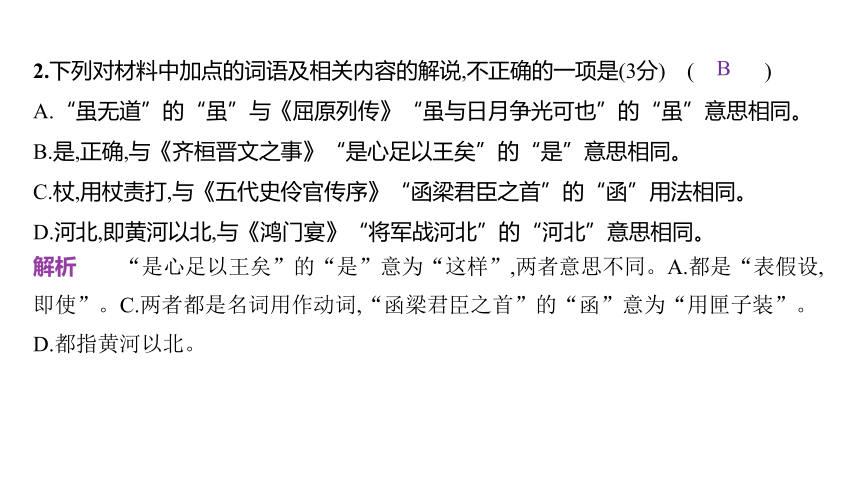

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分) ( )

A.“虽无道”的“虽”与《屈原列传》“虽与日月争光可也”的“虽”意思相同。

B.是,正确,与《齐桓晋文之事》“是心足以王矣”的“是”意思相同。

C.杖,用杖责打,与《五代史伶官传序》“函梁君臣之首”的“函”用法相同。

D.河北,即黄河以北,与《鸿门宴》“将军战河北”的“河北”意思相同。

B

解析 “是心足以王矣”的“是”意为“这样”,两者意思不同。A.都是“表假设,

即使”。C.两者都是名词用作动词,“函梁君臣之首”的“函”意为“用匣子装”。

D.都指黄河以北。

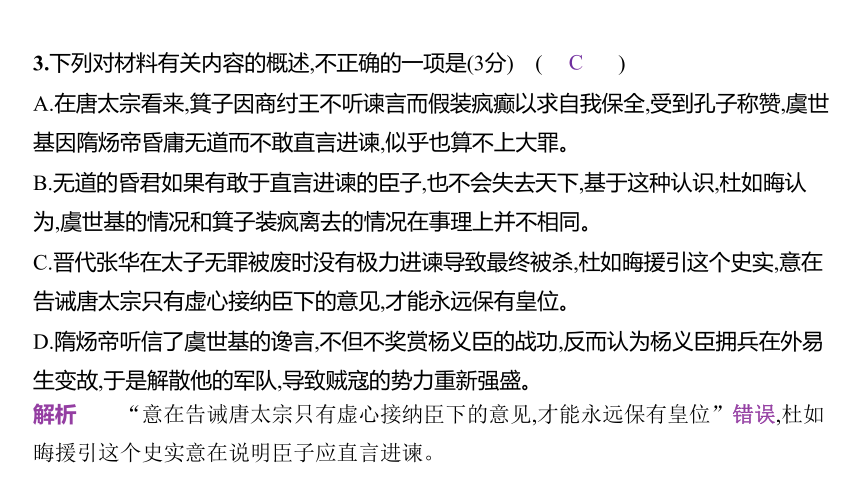

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分) ( )

A.在唐太宗看来,箕子因商纣王不听谏言而假装疯癫以求自我保全,受到孔子称赞,虞世

基因隋炀帝昏庸无道而不敢直言进谏,似乎也算不上大罪。

B.无道的昏君如果有敢于直言进谏的臣子,也不会失去天下,基于这种认识,杜如晦认

为,虞世基的情况和箕子装疯离去的情况在事理上并不相同。

C.晋代张华在太子无罪被废时没有极力进谏导致最终被杀,杜如晦援引这个史实,意在

告诫唐太宗只有虚心接纳臣下的意见,才能永远保有皇位。

D.隋炀帝听信了虞世基的谗言,不但不奖赏杨义臣的战功,反而认为杨义臣拥兵在外易

生变故,于是解散他的军队,导致贼寇的势力重新强盛。

C

解析 “意在告诫唐太宗只有虚心接纳臣下的意见,才能永远保有皇位”错误,杜如

晦援引这个史实意在说明臣子应直言进谏。

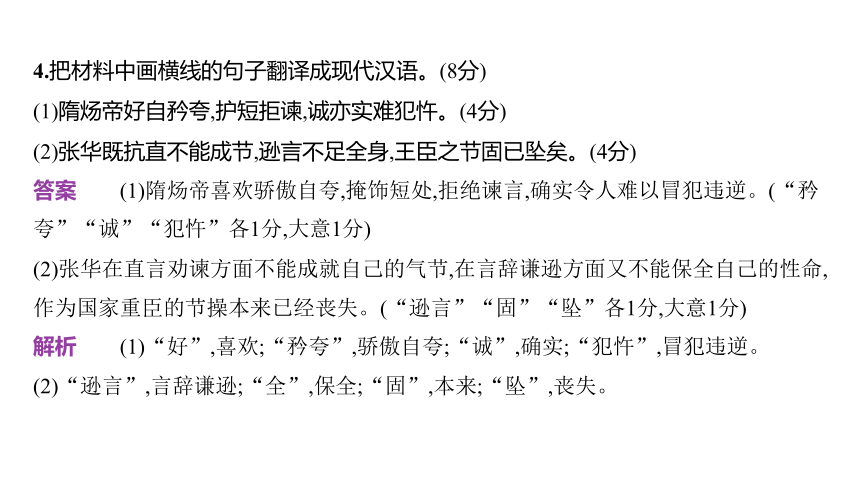

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)隋炀帝好自矜夸,护短拒谏,诚亦实难犯忤。(4分)

(2)张华既抗直不能成节,逊言不足全身,王臣之节固已坠矣。(4分)

答案 (1)隋炀帝喜欢骄傲自夸,掩饰短处,拒绝谏言,确实令人难以冒犯违逆。(“矜

夸”“诚”“犯忤”各1分,大意1分)

(2)张华在直言劝谏方面不能成就自己的气节,在言辞谦逊方面又不能保全自己的性命,

作为国家重臣的节操本来已经丧失。(“逊言”“固”“坠”各1分,大意1分)

解析 (1)“好”,喜欢;“矜夸”,骄傲自夸;“诚”,确实;“犯忤”,冒犯违逆。

(2)“逊言”,言辞谦逊;“全”,保全;“固”,本来;“坠”,丧失。

5.请结合两则材料,简要概括虞世基“合死”的理由。(5分)

答案 ①处在宰辅的位置上,却没有尽到规劝君主的职责。②贪恋高位,当不能尽职

尽责时,却不能主动辞去宰辅的职位。③谎报贼寇情况,蒙蔽隋炀帝。(答对一点给2分,

两点给4分,三点给5分)

解析 材料一中,杜如晦认为虞世基“诚亦合死”,主要有两点理由:一是“位居宰

辅,在得言之地,竟无一言谏诤”,二是“偷安重位,又不能辞职请退”。由此可概括出

答案①②。材料二具体记叙了虞世基的失职行为——在国家盗贼横行、郡县失陷之

际,他隐瞒实情,谎报贼寇情况,蒙蔽隋炀帝,导致局势恶化。由此可概括出答案③。

【参考译文】

材料一:

贞观二年,太宗对侍臣说:“明君因反思自己的短处而越来越好,昏君因掩饰自己的短处

而永远愚昧。隋炀帝喜欢骄傲自夸,掩饰短处,拒绝谏言,确实令人难以冒犯违逆。虞世

基不敢直言进谏,或许不算大罪。过去箕子装疯以保全自己,孔子也称赞他仁。等到隋

炀帝被杀,虞世基是否应该一同被杀呢 ”杜如晦回答说:“天子有敢于直谏的臣子,即

使无道,也不会失去天下。虞世基怎么能因为隋炀帝无道,不采纳谏言,就闭口不言呢

他贪图安逸,看重权位,又不能辞职退隐,这与箕子装疯离开,情况不同。过去晋惠帝的

皇后贾后要废黜愍怀太子,司空张华竟然不能极力争辩,阿谀顺从以求苟且免于损害。

等到赵王伦起兵废黜贾后,派人逮捕张华时,张华说:‘将要废黜太子那天,我不是没有

说话,只是当时不被采纳。’使者说:‘你身为三公,太子无罪被废,既然谏言不被采纳,

为什么不引退呢 ’张华无言以对,于是诛杀了他,并灭了他的三族。古人说:‘国家危

难时不扶持,国家倾覆时不匡救,那还用辅相做什么呢 ’所以‘君子在大是大非面前

不可改变志向’。张华在直言劝谏方面不能成就自己的气节,在言辞谦逊方面又不能

保全自己的性命,作为国家重臣的节操本来已经丧失。虞世基位居宰相,处在可以进言

的位置,竟然没有一句谏言,确实也该死。”太宗说:“你说得对。君主必须有忠良的大

臣辅佐,才能自身安宁,国家安定。隋炀帝难道不是因为下面没有忠臣,自己听不到过

错,恶行积累,祸患满盈,才导致灭亡的吗 我现在立志君臣上下,各自竭尽至公之心,互相

切磋,以实现治国之道。你们各自应当竭尽忠诚,匡正补救我的过失,我绝不会因为直言

违背我的意愿,就发怒责备你们。”

材料二:

内史侍郎虞世基因为隋炀帝厌恶听到贼寇的情况,所以诸将及各地郡县有报告战败求

救的,虞世基都删减他们的奏报内容,不据实上报,只说:“鼠窃狗盗之徒,郡县官吏追捕,

快要被彻底消灭了,希望陛下不要放在心上!”炀帝认为很对,有时还用杖责打据实报

告的使者,以为说的都是谎话,因此贼寇遍布海内,攻陷郡县,炀帝都不知道。杨义臣击

败并收降黄河以北的几十万贼寇,他把情况详细列明上奏炀帝,炀帝看后感叹道:“我原

来没听说,贼寇突然到如此地步,杨义臣降伏的贼寇怎么这样多 ”虞世基回答:“小贼

虽然多,但不足为虑。杨义臣击败小贼,却掌握不少军队,将帅久在朝廷之外,这样是最

不适宜的。”炀帝说:“你说得对。”于是派人调回杨义臣,遣散他的士兵,贼寇势力因

此又重新强盛起来。

二、(2025福建厦门二模)阅读下面的文言文,完成问题。(20分)

材料一:

永和十年二月,桓温统步骑发江陵,命司马勋出子午道以伐秦。桓温别将攻上洛,进击青

泥,破之。司马勋掠秦西鄙以应温。秦主健遣太子苌、丞相雄、淮南王生等帅众军于

峣柳以拒温。四月,温与秦兵战于蓝田。生单骑突陈,出入以十数,杀伤晋将士甚众。温

督众力战,秦兵大败。温转战而前,进至灞上。秦主健与老弱六千固守长安小城,悉发精

兵三万,遣苌以拒温。三辅郡县皆来降,温抚谕居民,使安堵复业。民争持牛酒迎劳,男

女夹路观之,耆老有垂泣者,曰:“不图今日复睹官军!”秦丞相雄帅骑袭司马勋,破之,勋

退屯女娲堡。北海王猛,倜傥有大志,不屑细务,人皆轻之。猛隐居华阴,旁若无人。温

异之,问曰:“吾奉天子之命,将锐兵十万为百姓除残贼,而三秦豪杰未有至者,何也 ”猛

曰:“公不远数千里,深入敌境。今长安咫尺,而不渡灞水,百姓未知公心,所以不至。”

温嘿然无以应,徐曰:“江东无卿比也!”乃署猛军谋祭酒。温与秦丞相雄等战于白鹿

原,温兵不利,死者万余人。初,温指秦麦以为粮,既而秦人悉芟麦,清野以待之,温军乏

食。六月,徙关中三千余户而归。以王猛为高官督护,欲与俱还,猛辞不就。比至潼关,

温军屡败,失亡以万数。温之屯灞上也,顺阳太守薛珍劝温径进逼长安,温弗从。珍以偏

师独济,颇有所获。及温退,乃还,显言于众,自矜其勇而咎温之持重。温杀之。

(节选自《资治通鉴·晋纪》)

材料二:

智者之谋,所以多不及成者,非其才之不若人,失在于先私后公,反以害其智耳。如桓温

最为失天下之势者。及其至灞上也,兵势大振,秦人折北不支。三辅耆老喜见官军相与

(节选自胡三省《资治通鉴音注》卷九十九)

垂泣牛酒相劳亦足以见中原之人未忘于思晋。奈何咫尺长安,不渡灞水,藏奸挟诈,为王

猛所窥,其心术不正,故其大功不成,于此而可见也。

(节选自李焘《六朝通鉴博议》卷四)

材料三:

猛盖指出温之心事,以为温之伐秦,但欲以功名镇服江东,非真有心于伐罪吊民,恢复境

土;不然,何以不渡灞水,径攻长安 此温所以无以应也。然余观桓温用兵,伐秦至灞上,伐

燕至枋头,皆乘胜进兵,逼其国都,乃持重观望,卒以取败。盖温,奸雄也。乘胜进兵,逼其

国都,冀其望风畏威,有内溃之变也。逼其国都而敌无内变,故持重以待之;情见势屈,敌

因而乘之,故至于败。

1.材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每涂

对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分) ( )

三辅耆老喜A见B官军C相与D垂泣E牛酒相劳F亦足以见G中原之人未忘于思晋。

CEF

解析 “耆老”作“见”的主语,“官军”是“见”的宾语,“三辅耆老喜见官军”

主谓宾结构完整,故A、B两处不断,C处应断开。“相与”作状语,修饰谓语“垂泣”;

“牛酒”作状语,修饰谓语“相劳”;“相与垂泣”与“牛酒相劳”是“三辅耆老”的

两种行为表现,各自语意完整,故D处不断,E处、F处应断开。“中原之人未忘于思晋”

作“见”的宾语,G处不能断开。

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分) ( )

A.异,对……感到惊异,意动用法,与《苏武传》“单于壮其节”的“壮”用法不同。

B.清野,作战时暂时转移人口牲畜、财物粮食,清除房屋、树木等,使敌人无所获取。

C.吊,安慰,抚慰,与《陈情表》“茕茕孑立,形影相吊”的“吊”意思相同。

D.而,表转折,与《劝学》“非能水也,而绝江河”的“而”用法相同。

A

解析 “单于壮其节”的“壮”意为“认为……豪壮”,也是意动用法,二者用法相

同。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分) ( )

A.晋军讨伐前秦,各路人马分兵出击,进展顺利,在蓝田之战中,桓温单骑突阵,身先士卒,

督促激励将士取得胜利。

B.桓温军队到达灞上后,关中各地郡县纷纷前来投降,桓温安抚晓谕百姓,大得民心,一

度给当地的百姓带来希望。

C.晋军屯驻灞上后,先是司马勋战败退守女娲堡,后来桓温军队在白鹿原死伤众多,又加

上军粮匮乏,晋军陷入困境。

D.桓温询问王猛中原豪杰不来投奔的原因,王猛指出是桓温不攻长安让百姓生疑;桓温

撤军时希望他继续效力,被拒。

A

解析 “桓温单骑突阵”错误,根据材料一“生单骑突陈,出入以十数,杀伤晋将士甚

众”可知,单骑突阵的是前秦淮南王苻生,并非桓温。

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)及温退,乃还,显言于众,自矜其勇而咎温之持重。(4分)

(2)不然,何以不渡灞水,径攻长安 此温所以无以应也。(4分)

答案 (1)等到桓温退兵,他才返回,当众扬言,夸耀自己的勇敢,指责桓温行事过于谨

慎。(“矜”“咎”各1分,大意2分)

(2)否则,为什么不渡过灞水,直接攻打长安 这就是桓温无话可答的原因。(“径”

“应”各1分,大意2分)

解析 (1)“及”,等到。“显言于众”,状语后置句,正常语序为“于众显言”。

“矜”,自夸。“咎”,指责。“持重”,行事谨慎、稳重。

(2)“何以”,为什么。“径”,直接。“所以”,……的原因。“应”,应答。

5.对于桓温“不渡灞水”的动机,材料二、三有不同看法,请简要分析。(3分)

答案 ①材料二认为桓温是私心凌驾国家大义,想要借北伐巩固自己的权势,所以

“不渡灞水”;②材料三认为桓温是持重观望,为了逼敌内乱,好以最小代价取胜。(答

出一点给2分,答出两点给3分)

解析 分别从材料二和材料三中找出与桓温“不渡灞水”动机相关的语句,对这些

语句的内容进行概括。要注意的是,材料二中,作者认为桓温“失在于先私后公”,指出

其之所以不渡灞水,是因为“心术不正”,但桓温具体有怎样的私心,材料并未说明,只

是提到“藏奸挟诈,为王猛所窥”,而材料三开头,作者首先阐述了王猛对“温之心事”

的看法,即“欲以功名镇服江东,非真有心于伐罪吊民,恢复境土”,这一句实际上对材

料二进行了补充说明,因此,概括材料二中桓温“不渡灞水”的动机时,要结合材料三的

首句。

材料三中,作者先阐述了王猛的看法,然后以“然余观桓温用兵”一句进行转折,从战术

的角度表达自己的看法,认为桓温作为“奸雄”,有着自己独特的战略考量。他乘胜进

兵逼近前秦的国都长安,是希望前秦能望风畏威,内生变乱,以轻松取得胜利。然而,当

他逼近长安后,敌人并没有发生内乱,在这种情况下,桓温选择“持重以待之”,其目的

是逼敌内乱,好以最小代价取胜。

【参考译文】

材料一:

永和十年二月,桓温率领步兵和骑兵从江陵出发,命令司马勋从子午道出兵讨伐前秦。

桓温派遣别将攻占上洛,进攻青泥,取得胜利。司马勋劫掠前秦西部边境来策应桓温。

前秦君主苻健派太子苻苌、丞相苻雄、淮南王苻生等率领大军驻守在峣柳抵御桓

温。四月,桓温与秦军在蓝田交战。苻生单骑冲阵,出入晋军十多次,杀伤众多晋军将

士。桓温督促部众拼死作战,秦军大败。桓温转战前进,进兵抵达灞上。前秦君主苻健

和六千老弱残兵坚守长安小城,调发全部三万精兵,派苻苌抵抗桓温。关中各地郡县纷

纷归降,桓温安抚晓谕百姓,让他们安居,恢复旧业。民众争相手捧酒肉迎接犒劳军队,

男女夹道围观,有老者流泪,说:“没想到今日能再见到朝廷军队!”前秦丞相苻雄率领

骑兵突袭司马勋,击溃他的军队,司马勋退守女娲堡。北海人王猛洒脱有大志,不屑琐

事,常被人轻视。他隐居华阴,旁若无人。桓温对他感到惊异,问道:“我奉天子之命,率

十万精兵为百姓铲除敌寇,可是关中豪杰却无人来投奔我,为什么 ”王猛答:“您不远

数千里,深入敌境。现在长安近在咫尺,您却不渡灞水,百姓不知道您的想法,所以没来

投奔您。”桓温沉默无话可说,很久才说道:“江东无人能与你相比!”于是任王猛为

军谋祭酒。桓温与前秦丞相苻雄等在白鹿原作战,桓温军队失利,死了一万多人。当初,

桓温本指望把秦地麦田作为粮食供给的来源,可是不久以后秦人尽数割麦,转移走野外

的粮食作物和其他重要物资来对付他,桓温军队粮食匮乏。六月,桓温携关中三千多户

撤退。授予王猛高官督护一职,想要他和自己一起归晋,王猛推辞。等到潼关时,桓温的

军队已失败了多次,损兵几万。当桓温屯兵灞上时,顺阳太守薛珍曾劝桓温直取长安,桓

温没有听从。后来薛珍率领侧翼部队私自渡过灞水,很有收获。等到桓温退兵,他才返

回,当众扬言,夸耀自己的勇敢,指责桓温行事过于谨慎。桓温将他处死。

材料二:

聪明人的谋划大多难成的原因,并不是其才智比不上别人,过失在于因私废公反害其

智。像桓温这样的人最是丧失天下大势的代表。等到他的军队驻扎到灞上,军威大振,

秦军向北方溃逃难以支撑。关中父老见到朝廷军队非常高兴,一起流下眼泪,用酒肉犒

劳晋军,这足以看出中原百姓仍然思念晋朝。为什么长安近在咫尺,却不渡灞水,内藏奸

诈,被王猛看破,他心术不正,所以大功不成,由此就可以看出来。

材料三:

王猛指出桓温心事,认为桓温伐秦不过是想凭借功绩威名在江东立威,并不是真心要讨

伐敌寇、抚慰百姓、收复疆土,否则,为什么不渡过灞水,直接攻打长安 这就是桓温无

话可答的原因。然而,我观察桓温用兵,无论伐秦至灞上,还是伐燕至枋头,都是乘胜追

击,进逼都城的,却也都是持重观望而终致败局的。因为桓温是奸雄,乘胜进兵逼近敌方

国都,希望他们畏惧军威,发生内乱。逼近敌都,敌人却没有内生变乱,所以小心谨慎地

等待时机。桓温大军军情暴露而势头衰竭,敌人趁机攻打,所以到了失败的境地。

三、(2025广西南宁二模)阅读下面的文言文,完成下面小题。(20分)

材料一:

礼起于何也 曰:人生而有欲,欲而不得,则不能无求。求而无度量分界,则不能不争;争则

乱,乱则穷。先王恶其乱也故制礼义以分之以养人之欲给人之求。使欲必不穷于物,物

必不屈于欲。两者相持而长,是礼之所起也。

(节选自《荀子·礼论》)

材料二:

帝悉去秦苛仪法,为简易。群臣饮酒争功,醉,或妄呼,拔剑击柱,帝益厌之。叔孙通说上

曰:“夫儒者难与进取,可与守成。臣愿征鲁诸生,与臣弟子共起朝仪。”帝曰:“得无

难乎 ”叔孙通曰:“五帝异乐,三王不同礼。礼者,因时世、人情为之节文者也。臣愿

颇采古礼,与秦仪杂就之。”上曰:“可试为之,令易知,度吾所能行者为之。”于是叔

孙通使,征鲁诸生三十余人。鲁有两生不肯行,曰:“公所事者且十主,皆面谀以得亲

贵。今天下初定,死者未葬,伤者未起,又欲起礼、乐。礼、乐所由起,积德百年而后可

兴也。吾不忍为公所为。公去矣,无污我!”叔孙通笑曰:“若真鄙儒也,不知时变。”

遂与所征三十人西,及上左右为学者与其弟子百余人,为绵蕞,野外习之。月余,言于上

曰:“可试观矣。”上使行礼,曰:“吾能为此。”乃令群臣习肄。

(节选自《资治通鉴·汉纪三》)

材料三:

夫性恶者,心比木石。木石犹为人用,况非木石!在君子之迹,庶几可见。有痴狂之疾,歌

啼于路,不晓东西,不睹燥湿,不觉疾病,不知饥饱,性已毁伤,不可如何。前无所观,却无所

畏也。是故王法不废学校之官,不除狱理之吏,欲令凡众见礼义之教。学校勉其前,法禁

防其后,使丹朱之志亦将可勉。何以验之 三军之士,非能制也,勇将率勉,视死如归。且

阖庐尝试其士于五湖之侧,皆加刃于肩,血流至地。勾践亦试其士于寝宫之庭,赴火死

者,不可胜数。夫刃火,非人性之所贪也,二主激率,念不顾生。孟贲勇也,闻军令惧。是

故叔孙通制定礼仪,拔剑争功之臣,奉礼拜伏,初骄倨而后逊顺,教威德,变易性也。不患

性恶,患其不服圣教,自遇而以生祸也。

(节选自王充《论衡·率性篇》)

1.材料一中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每

涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分) ( )

先王恶A其乱也B故制C礼义D以分之E以养人F之欲G给人H之求。

BEG

解析 “先王”是主语,“恶”是谓语,“其乱”是宾语,“也”是句末语气词,“先

王恶其乱也”主谓宾结构完整,故A处不断,B处应断开。“制礼义”为动宾结构,C处不

可断;“分之”是“制礼义”的目的,中间用“以”来连接,故D处不能断开;“制礼义以

分之”语意完整,故E处应断开。“养人之欲”和“给人之求”结构对称,且均为动宾

结构,故F、H处不断,应在“欲”后即G处断开。

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分) ( )

A.厌,厌恶、反感,与《烛之武退秦师》中“何厌之有”的“厌”意思不同。

B.鄙,在文中的意思是浅陋,与成语“贵远鄙近”中的“鄙”意思不同。

C.比,像……一样,与《项脊轩志》中“比去,以手阖门”的“比”意思不同。

D.除,授官,与《陈情表》中“寻蒙国恩,除臣洗马”的“除”意思相同。

D

解析 文中“不除狱理之吏”的“除”是“清除、去掉”的意思,而“除臣洗马”

的“除”是“授官”的意思,二者意思不同。A.“何厌之有”的“厌”意为“满

足”。B.“贵远鄙近”中的“鄙”意为“轻视”。成语“贵远鄙近”的意思是重视

年代或距离远的,轻视年代或距离近的。C.“比去,以手阖门”的“比”意为“等

到”。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分) ( )

A.礼可以使物资和欲望在互相制约中增长,避免人们一味追求欲望,没有标准限度,从而

陷入争夺、祸乱、困境之中。

B.汉初,群臣粗鲁无礼,他们饮酒争功,喝得酩酊大醉,有的人胡喊狂呼,拔剑击毁柱子,叔

孙通于是向高帝请求制定礼仪规则。

C.鲁地的两个儒生认为叔孙通依靠阿谀逢迎亲近皇帝而赢得尊贵的地位,他提出的制

礼作乐的想法很卑污,且不切合国家实际。

D.勾践在他寝宫的院子里训练他的士兵,冲进火中被烧死的士兵数不胜数,可见士兵如

果得到引导勉励,就会视死如归。

C

解析 “他提出的制礼作乐的想法很卑污”错误,由材料二原文“公所事者且十主,

皆面谀以得亲贵……礼、乐所由起,积德百年而后可兴也。吾不忍为公所为。公去矣,

无污我!”可知,两位儒生并未否定制礼作乐,他们只是认为天下初定,此时不适合制礼

作乐。另外,他们认为叔孙通为人行事卑污,不愿意与之为伍。

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)可试为之,令易知,度吾所能行者为之。(4分)

(2)不患性恶,患其不服圣教,自遇而以生祸也。(4分)

答案 (1)(你)可以试着做做,但要使这礼仪容易被人们了解,估计我所能做得到的,据

此去制定它。(补充“令”的宾语1分,“度”1分,大意2分)

(2)不担心他们本性不好,担心的是他们不服从圣人的教化,自己行为不当而因此招来灾

祸。(“患”“圣教”各1分,大意2分)

解析 (1)“令”,让、使;“易知”,容易了解;“令易知”,省略句,省略了“令”的宾

语“之”,应为“令(之)易知”;“度”,估计,推测。(2)“患”,担心;“服”,服从;“圣

教”,圣人的教化。

5.司马迁曾评价叔孙通“制礼进退,与时变化”,材料二和材料三有哪些事实可以支持

司马迁的观点 (3分)

答案 ①叔孙通充分认识到礼的教化作用,针对汉初群臣行为粗鲁无礼的情况,他请

求高帝制定臣子朝见君主的礼仪规则。②叔孙通能够审时度势地看待问题,他知道很

难和儒生们一道攻打天下,但可以与他们一起制定礼仪规则,保守成业。③叔孙通认为

应根据时代、人情的变化对人的言行进行节制规范,主张将古礼与秦仪相结合制定汉

朝礼法。④叔孙通在制定礼仪上成果显著。一个多月就完成了礼仪制定演习,得到高

帝认可;拔剑争功的大臣,也只得遵奉朝仪甘愿屈服,起初傲慢后来恭顺了。(每点1分,

答对三点即可)

解析 “制礼进退,与时变化”强调制定礼仪要根据时代的变化而有所改变。答题

时可从制礼的背景、人选、方式、成果等方面从文中寻找相关事实。

【参考译文】

材料一:

礼是在什么情况下产生的呢 回答说:人生来就有欲望,如果想要什么却不能得到,就不

能没有追求。如果一味追求而没有标准限度,就不能不发生争夺;发生争夺就会有祸乱,

有祸乱就会陷入困境。先王厌恶祸乱,所以制定了礼义来进行区分,以此来调节人们的

欲望,满足人们的要求。使人们的欲望决不会由于物资而得不到满足,物资决不会因为

人们的欲望而枯竭。(使)物资和欲望两者在互相制约中增长,这就是礼的起源。

材料二:

高帝全部除去秦朝严苛的礼仪规则,力求礼仪规则简单易行。群臣们饮酒时争功,喝得

酩酊大醉,有的人就胡喊狂呼,拔剑乱砍殿柱,高帝对此更加反感。叔孙通于是劝高帝

说:“那些儒生难以帮您攻打天下,但可以帮您守护基业。我愿意去征召鲁地的众儒生,

来同我的弟子一块儿制定臣子朝见君主的礼仪规则。”高帝说:“这事恐怕很难吧 ”

叔孙通说:“五帝的乐制不一样,三王的礼制不相同。礼制,是根据时代、人情的变化对

人们的言行所制定的行为规范。我想稍微采用一些古代礼制,并与秦朝的仪法相结合

来制定新的礼制。”高帝说:“(你)可以试着做做,但要使这礼仪容易被人们了解,估计

我所能做得到的,据此去制定它。”于是叔孙通就奉命作为使者去征召了鲁地的儒生

三十多人。鲁地有两个儒生不肯前往,说道:“您所侍奉的将近有十个君主了,都是依靠

当面阿谀逢迎亲近皇帝而赢得尊贵的地位。如今天下刚刚平定,死亡的人尚未安葬,伤

残的人还不能行动,又想要制礼作乐。而礼乐的产生,是积累德政上百年之后才能制作

兴起的。我们不忍心去做您所要做的事情。您去吧,不要玷污了我们!”叔孙通笑着

说:“你们真是浅陋迂腐的儒生啊,不懂得时势的发展变化。”随即偕同他所征召的三

十人西行入关,又邀请高帝身边有学术修养的近臣和自己的弟子,共一百多人,用绳索拦

出演习场所,插立茅草表示出尊卑位次,在野外演习礼仪。经过一个多月后,叔孙通告诉

高帝说:“可以试看了。”高帝于是就让他们举行礼仪演练,(看完演练后)说道:“我能

够做这些。”就命令群臣们进行练习。

材料三:

性恶的人,他们心像木石一样。木石尚且能被人利用,何况他们并不是木石呢!(问题)在

于君子的教化,这大体可以清楚了。人有疯癫的疾病,就会在路上又唱又哭,不知道东西

南北,看不见是干是湿,感觉不到自己有病,也不晓得肚子是饿是饱,性情已经受到严重

伤害,对其无可奈何。因为向前他没有奔头,后退也无所畏惧。所以国家法律不废除负

责教育的官吏,不废除负责司法的官吏,就是要使大众接受礼仪的教化。学校教育勉励

他们在前,法令禁止防范他们在后,即使有丹朱那样不肖的德性,也可能得到勉励(而从

善)。用什么来证明呢 军队的士兵,不是天生具备自制力的,需依靠勇猛的将领率领和

勉励,才能做到视死如归。阖庐曾经在太湖边训练他的士兵,叫他们都把刀口按在肩上,

让血流到地上。勾践也在他寝宫的院子里训练他的士兵,冲进火中被烧死的士兵数不

胜数。刀割、火烧,都不是人性所贪图的,由于二位君主的激励引导,他们顷刻间也就不

顾惜自己的生命了。像孟贲那样的勇士,听到军令也会害怕。所以叔孙通为朝廷制定

了礼仪,那些拔剑争功的大臣,也只得遵奉朝仪甘愿屈服,起初傲慢到后来也都恭顺了,

这是通过教化(威严与德行结合)手段,使他们改变了性情。不担心他们本性不好,担心

的是他们不服从圣人的教化,自己行为不当而因此招来灾祸。

练选材 “叙+议”多文本类

一、(2025河北唐山、廊坊二模)阅读下面的文言文,完成问题。(22分)

材料一:

贞观二年,太宗谓侍臣曰:“明主思短而益善,暗主护短而永愚。隋炀帝好自矜夸,护短

拒谏,诚亦实难犯忤。虞世基不敢直言,或恐未为深罪。昔箕子佯狂自全,孔子亦称其

仁。及炀帝被杀,世基合同死否 ”杜如晦对曰:“天子有诤臣,虽无道,不失其天下。世

基岂得以炀帝无道,不纳谏诤,遂杜口无言 偷安重位,又不能辞职请退,则与箕子佯狂而

去,事理不同。昔晋惠帝贾后将废愍怀太子,司空张华竟不能苦争,阿意苟免。及赵王伦

举兵废后,遣使收华,华曰:‘将废太子日,非是无言,当不被纳用。’其使曰:‘公为三公,

太子无罪被废,言既不从,何不引身而退 ’华无辞以答,遂斩之,夷其三族。古人有云:

‘危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相 ’故‘君子临大节而不可夺也’。张华既抗直

不能成节,逊言不足全身,王臣之节固已坠矣。虞世基位居宰辅,在得言之地,竟无一言

谏诤,诚亦合死。”太宗曰:“公言是也。人君必须忠良辅弼,乃得身安国宁。炀帝岂不

以下无忠臣,身不闻过,恶积祸盈,灭亡斯及!朕今志在君臣上下,各尽至公,共相切磋,以

成理道。公等各宜务尽忠谠,匡救朕恶,终不以直言忤意,辄相责怒。”

(节选自《贞观政要·论求谏》)

材料二:

内史侍郎虞世基以帝恶闻贼盗诸将及郡县有告败求救者世基皆抑损表状不以实闻,但

云:“鼠窃狗盗,郡县捕逐,行当殄尽,愿陛下勿以介怀!”帝良以为然,或杖其使者,以为

妄言,由是盗贼遍海内,陷没郡县,帝皆弗之知也。杨义臣破降河北贼数十万,列状上闻,

帝叹曰:“我初不闻,贼顿如此,义臣降贼何多也!”世基对曰:“小窃虽多,未足为虑。义

臣克之,拥兵不少,久在阃外[注],此最非宜。”帝曰:“卿言是也。”遽追义臣,放散其兵,

贼由是复盛。

(节选自《资治通鉴·卷第一百八十三·炀皇帝下》)

[注] 阃外:指京城或朝廷之外。

1.材料中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每涂

对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分) ( )

内史侍郎虞世基以帝恶A闻贼盗B诸将C及郡县D有告败求救者E世基皆抑损F表状G不

以实闻

BEG

解析 “帝”是主语,“闻贼盗”这一动宾短语作“恶”的宾语,“帝恶闻贼盗”结

构完整,故A处不断,B处应断开;“诸将及郡县”是主语,“有”是谓语,“告败求救者”

作“有”的宾语,“诸将及郡县有告败求救者”结构完整,故C处、D处不断,E处应断

开;“世基”是主语,“抑损”是谓语,“表状”是宾语,“世基皆抑损表状”结构完整,

其后停顿,故F处不断,G处应断开。

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分) ( )

A.“虽无道”的“虽”与《屈原列传》“虽与日月争光可也”的“虽”意思相同。

B.是,正确,与《齐桓晋文之事》“是心足以王矣”的“是”意思相同。

C.杖,用杖责打,与《五代史伶官传序》“函梁君臣之首”的“函”用法相同。

D.河北,即黄河以北,与《鸿门宴》“将军战河北”的“河北”意思相同。

B

解析 “是心足以王矣”的“是”意为“这样”,两者意思不同。A.都是“表假设,

即使”。C.两者都是名词用作动词,“函梁君臣之首”的“函”意为“用匣子装”。

D.都指黄河以北。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分) ( )

A.在唐太宗看来,箕子因商纣王不听谏言而假装疯癫以求自我保全,受到孔子称赞,虞世

基因隋炀帝昏庸无道而不敢直言进谏,似乎也算不上大罪。

B.无道的昏君如果有敢于直言进谏的臣子,也不会失去天下,基于这种认识,杜如晦认

为,虞世基的情况和箕子装疯离去的情况在事理上并不相同。

C.晋代张华在太子无罪被废时没有极力进谏导致最终被杀,杜如晦援引这个史实,意在

告诫唐太宗只有虚心接纳臣下的意见,才能永远保有皇位。

D.隋炀帝听信了虞世基的谗言,不但不奖赏杨义臣的战功,反而认为杨义臣拥兵在外易

生变故,于是解散他的军队,导致贼寇的势力重新强盛。

C

解析 “意在告诫唐太宗只有虚心接纳臣下的意见,才能永远保有皇位”错误,杜如

晦援引这个史实意在说明臣子应直言进谏。

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)隋炀帝好自矜夸,护短拒谏,诚亦实难犯忤。(4分)

(2)张华既抗直不能成节,逊言不足全身,王臣之节固已坠矣。(4分)

答案 (1)隋炀帝喜欢骄傲自夸,掩饰短处,拒绝谏言,确实令人难以冒犯违逆。(“矜

夸”“诚”“犯忤”各1分,大意1分)

(2)张华在直言劝谏方面不能成就自己的气节,在言辞谦逊方面又不能保全自己的性命,

作为国家重臣的节操本来已经丧失。(“逊言”“固”“坠”各1分,大意1分)

解析 (1)“好”,喜欢;“矜夸”,骄傲自夸;“诚”,确实;“犯忤”,冒犯违逆。

(2)“逊言”,言辞谦逊;“全”,保全;“固”,本来;“坠”,丧失。

5.请结合两则材料,简要概括虞世基“合死”的理由。(5分)

答案 ①处在宰辅的位置上,却没有尽到规劝君主的职责。②贪恋高位,当不能尽职

尽责时,却不能主动辞去宰辅的职位。③谎报贼寇情况,蒙蔽隋炀帝。(答对一点给2分,

两点给4分,三点给5分)

解析 材料一中,杜如晦认为虞世基“诚亦合死”,主要有两点理由:一是“位居宰

辅,在得言之地,竟无一言谏诤”,二是“偷安重位,又不能辞职请退”。由此可概括出

答案①②。材料二具体记叙了虞世基的失职行为——在国家盗贼横行、郡县失陷之

际,他隐瞒实情,谎报贼寇情况,蒙蔽隋炀帝,导致局势恶化。由此可概括出答案③。

【参考译文】

材料一:

贞观二年,太宗对侍臣说:“明君因反思自己的短处而越来越好,昏君因掩饰自己的短处

而永远愚昧。隋炀帝喜欢骄傲自夸,掩饰短处,拒绝谏言,确实令人难以冒犯违逆。虞世

基不敢直言进谏,或许不算大罪。过去箕子装疯以保全自己,孔子也称赞他仁。等到隋

炀帝被杀,虞世基是否应该一同被杀呢 ”杜如晦回答说:“天子有敢于直谏的臣子,即

使无道,也不会失去天下。虞世基怎么能因为隋炀帝无道,不采纳谏言,就闭口不言呢

他贪图安逸,看重权位,又不能辞职退隐,这与箕子装疯离开,情况不同。过去晋惠帝的

皇后贾后要废黜愍怀太子,司空张华竟然不能极力争辩,阿谀顺从以求苟且免于损害。

等到赵王伦起兵废黜贾后,派人逮捕张华时,张华说:‘将要废黜太子那天,我不是没有

说话,只是当时不被采纳。’使者说:‘你身为三公,太子无罪被废,既然谏言不被采纳,

为什么不引退呢 ’张华无言以对,于是诛杀了他,并灭了他的三族。古人说:‘国家危

难时不扶持,国家倾覆时不匡救,那还用辅相做什么呢 ’所以‘君子在大是大非面前

不可改变志向’。张华在直言劝谏方面不能成就自己的气节,在言辞谦逊方面又不能

保全自己的性命,作为国家重臣的节操本来已经丧失。虞世基位居宰相,处在可以进言

的位置,竟然没有一句谏言,确实也该死。”太宗说:“你说得对。君主必须有忠良的大

臣辅佐,才能自身安宁,国家安定。隋炀帝难道不是因为下面没有忠臣,自己听不到过

错,恶行积累,祸患满盈,才导致灭亡的吗 我现在立志君臣上下,各自竭尽至公之心,互相

切磋,以实现治国之道。你们各自应当竭尽忠诚,匡正补救我的过失,我绝不会因为直言

违背我的意愿,就发怒责备你们。”

材料二:

内史侍郎虞世基因为隋炀帝厌恶听到贼寇的情况,所以诸将及各地郡县有报告战败求

救的,虞世基都删减他们的奏报内容,不据实上报,只说:“鼠窃狗盗之徒,郡县官吏追捕,

快要被彻底消灭了,希望陛下不要放在心上!”炀帝认为很对,有时还用杖责打据实报

告的使者,以为说的都是谎话,因此贼寇遍布海内,攻陷郡县,炀帝都不知道。杨义臣击

败并收降黄河以北的几十万贼寇,他把情况详细列明上奏炀帝,炀帝看后感叹道:“我原

来没听说,贼寇突然到如此地步,杨义臣降伏的贼寇怎么这样多 ”虞世基回答:“小贼

虽然多,但不足为虑。杨义臣击败小贼,却掌握不少军队,将帅久在朝廷之外,这样是最

不适宜的。”炀帝说:“你说得对。”于是派人调回杨义臣,遣散他的士兵,贼寇势力因

此又重新强盛起来。

二、(2025福建厦门二模)阅读下面的文言文,完成问题。(20分)

材料一:

永和十年二月,桓温统步骑发江陵,命司马勋出子午道以伐秦。桓温别将攻上洛,进击青

泥,破之。司马勋掠秦西鄙以应温。秦主健遣太子苌、丞相雄、淮南王生等帅众军于

峣柳以拒温。四月,温与秦兵战于蓝田。生单骑突陈,出入以十数,杀伤晋将士甚众。温

督众力战,秦兵大败。温转战而前,进至灞上。秦主健与老弱六千固守长安小城,悉发精

兵三万,遣苌以拒温。三辅郡县皆来降,温抚谕居民,使安堵复业。民争持牛酒迎劳,男

女夹路观之,耆老有垂泣者,曰:“不图今日复睹官军!”秦丞相雄帅骑袭司马勋,破之,勋

退屯女娲堡。北海王猛,倜傥有大志,不屑细务,人皆轻之。猛隐居华阴,旁若无人。温

异之,问曰:“吾奉天子之命,将锐兵十万为百姓除残贼,而三秦豪杰未有至者,何也 ”猛

曰:“公不远数千里,深入敌境。今长安咫尺,而不渡灞水,百姓未知公心,所以不至。”

温嘿然无以应,徐曰:“江东无卿比也!”乃署猛军谋祭酒。温与秦丞相雄等战于白鹿

原,温兵不利,死者万余人。初,温指秦麦以为粮,既而秦人悉芟麦,清野以待之,温军乏

食。六月,徙关中三千余户而归。以王猛为高官督护,欲与俱还,猛辞不就。比至潼关,

温军屡败,失亡以万数。温之屯灞上也,顺阳太守薛珍劝温径进逼长安,温弗从。珍以偏

师独济,颇有所获。及温退,乃还,显言于众,自矜其勇而咎温之持重。温杀之。

(节选自《资治通鉴·晋纪》)

材料二:

智者之谋,所以多不及成者,非其才之不若人,失在于先私后公,反以害其智耳。如桓温

最为失天下之势者。及其至灞上也,兵势大振,秦人折北不支。三辅耆老喜见官军相与

(节选自胡三省《资治通鉴音注》卷九十九)

垂泣牛酒相劳亦足以见中原之人未忘于思晋。奈何咫尺长安,不渡灞水,藏奸挟诈,为王

猛所窥,其心术不正,故其大功不成,于此而可见也。

(节选自李焘《六朝通鉴博议》卷四)

材料三:

猛盖指出温之心事,以为温之伐秦,但欲以功名镇服江东,非真有心于伐罪吊民,恢复境

土;不然,何以不渡灞水,径攻长安 此温所以无以应也。然余观桓温用兵,伐秦至灞上,伐

燕至枋头,皆乘胜进兵,逼其国都,乃持重观望,卒以取败。盖温,奸雄也。乘胜进兵,逼其

国都,冀其望风畏威,有内溃之变也。逼其国都而敌无内变,故持重以待之;情见势屈,敌

因而乘之,故至于败。

1.材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每涂

对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分) ( )

三辅耆老喜A见B官军C相与D垂泣E牛酒相劳F亦足以见G中原之人未忘于思晋。

CEF

解析 “耆老”作“见”的主语,“官军”是“见”的宾语,“三辅耆老喜见官军”

主谓宾结构完整,故A、B两处不断,C处应断开。“相与”作状语,修饰谓语“垂泣”;

“牛酒”作状语,修饰谓语“相劳”;“相与垂泣”与“牛酒相劳”是“三辅耆老”的

两种行为表现,各自语意完整,故D处不断,E处、F处应断开。“中原之人未忘于思晋”

作“见”的宾语,G处不能断开。

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分) ( )

A.异,对……感到惊异,意动用法,与《苏武传》“单于壮其节”的“壮”用法不同。

B.清野,作战时暂时转移人口牲畜、财物粮食,清除房屋、树木等,使敌人无所获取。

C.吊,安慰,抚慰,与《陈情表》“茕茕孑立,形影相吊”的“吊”意思相同。

D.而,表转折,与《劝学》“非能水也,而绝江河”的“而”用法相同。

A

解析 “单于壮其节”的“壮”意为“认为……豪壮”,也是意动用法,二者用法相

同。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分) ( )

A.晋军讨伐前秦,各路人马分兵出击,进展顺利,在蓝田之战中,桓温单骑突阵,身先士卒,

督促激励将士取得胜利。

B.桓温军队到达灞上后,关中各地郡县纷纷前来投降,桓温安抚晓谕百姓,大得民心,一

度给当地的百姓带来希望。

C.晋军屯驻灞上后,先是司马勋战败退守女娲堡,后来桓温军队在白鹿原死伤众多,又加

上军粮匮乏,晋军陷入困境。

D.桓温询问王猛中原豪杰不来投奔的原因,王猛指出是桓温不攻长安让百姓生疑;桓温

撤军时希望他继续效力,被拒。

A

解析 “桓温单骑突阵”错误,根据材料一“生单骑突陈,出入以十数,杀伤晋将士甚

众”可知,单骑突阵的是前秦淮南王苻生,并非桓温。

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)及温退,乃还,显言于众,自矜其勇而咎温之持重。(4分)

(2)不然,何以不渡灞水,径攻长安 此温所以无以应也。(4分)

答案 (1)等到桓温退兵,他才返回,当众扬言,夸耀自己的勇敢,指责桓温行事过于谨

慎。(“矜”“咎”各1分,大意2分)

(2)否则,为什么不渡过灞水,直接攻打长安 这就是桓温无话可答的原因。(“径”

“应”各1分,大意2分)

解析 (1)“及”,等到。“显言于众”,状语后置句,正常语序为“于众显言”。

“矜”,自夸。“咎”,指责。“持重”,行事谨慎、稳重。

(2)“何以”,为什么。“径”,直接。“所以”,……的原因。“应”,应答。

5.对于桓温“不渡灞水”的动机,材料二、三有不同看法,请简要分析。(3分)

答案 ①材料二认为桓温是私心凌驾国家大义,想要借北伐巩固自己的权势,所以

“不渡灞水”;②材料三认为桓温是持重观望,为了逼敌内乱,好以最小代价取胜。(答

出一点给2分,答出两点给3分)

解析 分别从材料二和材料三中找出与桓温“不渡灞水”动机相关的语句,对这些

语句的内容进行概括。要注意的是,材料二中,作者认为桓温“失在于先私后公”,指出

其之所以不渡灞水,是因为“心术不正”,但桓温具体有怎样的私心,材料并未说明,只

是提到“藏奸挟诈,为王猛所窥”,而材料三开头,作者首先阐述了王猛对“温之心事”

的看法,即“欲以功名镇服江东,非真有心于伐罪吊民,恢复境土”,这一句实际上对材

料二进行了补充说明,因此,概括材料二中桓温“不渡灞水”的动机时,要结合材料三的

首句。

材料三中,作者先阐述了王猛的看法,然后以“然余观桓温用兵”一句进行转折,从战术

的角度表达自己的看法,认为桓温作为“奸雄”,有着自己独特的战略考量。他乘胜进

兵逼近前秦的国都长安,是希望前秦能望风畏威,内生变乱,以轻松取得胜利。然而,当

他逼近长安后,敌人并没有发生内乱,在这种情况下,桓温选择“持重以待之”,其目的

是逼敌内乱,好以最小代价取胜。

【参考译文】

材料一:

永和十年二月,桓温率领步兵和骑兵从江陵出发,命令司马勋从子午道出兵讨伐前秦。

桓温派遣别将攻占上洛,进攻青泥,取得胜利。司马勋劫掠前秦西部边境来策应桓温。

前秦君主苻健派太子苻苌、丞相苻雄、淮南王苻生等率领大军驻守在峣柳抵御桓

温。四月,桓温与秦军在蓝田交战。苻生单骑冲阵,出入晋军十多次,杀伤众多晋军将

士。桓温督促部众拼死作战,秦军大败。桓温转战前进,进兵抵达灞上。前秦君主苻健

和六千老弱残兵坚守长安小城,调发全部三万精兵,派苻苌抵抗桓温。关中各地郡县纷

纷归降,桓温安抚晓谕百姓,让他们安居,恢复旧业。民众争相手捧酒肉迎接犒劳军队,

男女夹道围观,有老者流泪,说:“没想到今日能再见到朝廷军队!”前秦丞相苻雄率领

骑兵突袭司马勋,击溃他的军队,司马勋退守女娲堡。北海人王猛洒脱有大志,不屑琐

事,常被人轻视。他隐居华阴,旁若无人。桓温对他感到惊异,问道:“我奉天子之命,率

十万精兵为百姓铲除敌寇,可是关中豪杰却无人来投奔我,为什么 ”王猛答:“您不远

数千里,深入敌境。现在长安近在咫尺,您却不渡灞水,百姓不知道您的想法,所以没来

投奔您。”桓温沉默无话可说,很久才说道:“江东无人能与你相比!”于是任王猛为

军谋祭酒。桓温与前秦丞相苻雄等在白鹿原作战,桓温军队失利,死了一万多人。当初,

桓温本指望把秦地麦田作为粮食供给的来源,可是不久以后秦人尽数割麦,转移走野外

的粮食作物和其他重要物资来对付他,桓温军队粮食匮乏。六月,桓温携关中三千多户

撤退。授予王猛高官督护一职,想要他和自己一起归晋,王猛推辞。等到潼关时,桓温的

军队已失败了多次,损兵几万。当桓温屯兵灞上时,顺阳太守薛珍曾劝桓温直取长安,桓

温没有听从。后来薛珍率领侧翼部队私自渡过灞水,很有收获。等到桓温退兵,他才返

回,当众扬言,夸耀自己的勇敢,指责桓温行事过于谨慎。桓温将他处死。

材料二:

聪明人的谋划大多难成的原因,并不是其才智比不上别人,过失在于因私废公反害其

智。像桓温这样的人最是丧失天下大势的代表。等到他的军队驻扎到灞上,军威大振,

秦军向北方溃逃难以支撑。关中父老见到朝廷军队非常高兴,一起流下眼泪,用酒肉犒

劳晋军,这足以看出中原百姓仍然思念晋朝。为什么长安近在咫尺,却不渡灞水,内藏奸

诈,被王猛看破,他心术不正,所以大功不成,由此就可以看出来。

材料三:

王猛指出桓温心事,认为桓温伐秦不过是想凭借功绩威名在江东立威,并不是真心要讨

伐敌寇、抚慰百姓、收复疆土,否则,为什么不渡过灞水,直接攻打长安 这就是桓温无

话可答的原因。然而,我观察桓温用兵,无论伐秦至灞上,还是伐燕至枋头,都是乘胜追

击,进逼都城的,却也都是持重观望而终致败局的。因为桓温是奸雄,乘胜进兵逼近敌方

国都,希望他们畏惧军威,发生内乱。逼近敌都,敌人却没有内生变乱,所以小心谨慎地

等待时机。桓温大军军情暴露而势头衰竭,敌人趁机攻打,所以到了失败的境地。

三、(2025广西南宁二模)阅读下面的文言文,完成下面小题。(20分)

材料一:

礼起于何也 曰:人生而有欲,欲而不得,则不能无求。求而无度量分界,则不能不争;争则

乱,乱则穷。先王恶其乱也故制礼义以分之以养人之欲给人之求。使欲必不穷于物,物

必不屈于欲。两者相持而长,是礼之所起也。

(节选自《荀子·礼论》)

材料二:

帝悉去秦苛仪法,为简易。群臣饮酒争功,醉,或妄呼,拔剑击柱,帝益厌之。叔孙通说上

曰:“夫儒者难与进取,可与守成。臣愿征鲁诸生,与臣弟子共起朝仪。”帝曰:“得无

难乎 ”叔孙通曰:“五帝异乐,三王不同礼。礼者,因时世、人情为之节文者也。臣愿

颇采古礼,与秦仪杂就之。”上曰:“可试为之,令易知,度吾所能行者为之。”于是叔

孙通使,征鲁诸生三十余人。鲁有两生不肯行,曰:“公所事者且十主,皆面谀以得亲

贵。今天下初定,死者未葬,伤者未起,又欲起礼、乐。礼、乐所由起,积德百年而后可

兴也。吾不忍为公所为。公去矣,无污我!”叔孙通笑曰:“若真鄙儒也,不知时变。”

遂与所征三十人西,及上左右为学者与其弟子百余人,为绵蕞,野外习之。月余,言于上

曰:“可试观矣。”上使行礼,曰:“吾能为此。”乃令群臣习肄。

(节选自《资治通鉴·汉纪三》)

材料三:

夫性恶者,心比木石。木石犹为人用,况非木石!在君子之迹,庶几可见。有痴狂之疾,歌

啼于路,不晓东西,不睹燥湿,不觉疾病,不知饥饱,性已毁伤,不可如何。前无所观,却无所

畏也。是故王法不废学校之官,不除狱理之吏,欲令凡众见礼义之教。学校勉其前,法禁

防其后,使丹朱之志亦将可勉。何以验之 三军之士,非能制也,勇将率勉,视死如归。且

阖庐尝试其士于五湖之侧,皆加刃于肩,血流至地。勾践亦试其士于寝宫之庭,赴火死

者,不可胜数。夫刃火,非人性之所贪也,二主激率,念不顾生。孟贲勇也,闻军令惧。是

故叔孙通制定礼仪,拔剑争功之臣,奉礼拜伏,初骄倨而后逊顺,教威德,变易性也。不患

性恶,患其不服圣教,自遇而以生祸也。

(节选自王充《论衡·率性篇》)

1.材料一中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每

涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分) ( )

先王恶A其乱也B故制C礼义D以分之E以养人F之欲G给人H之求。

BEG

解析 “先王”是主语,“恶”是谓语,“其乱”是宾语,“也”是句末语气词,“先

王恶其乱也”主谓宾结构完整,故A处不断,B处应断开。“制礼义”为动宾结构,C处不

可断;“分之”是“制礼义”的目的,中间用“以”来连接,故D处不能断开;“制礼义以

分之”语意完整,故E处应断开。“养人之欲”和“给人之求”结构对称,且均为动宾

结构,故F、H处不断,应在“欲”后即G处断开。

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分) ( )

A.厌,厌恶、反感,与《烛之武退秦师》中“何厌之有”的“厌”意思不同。

B.鄙,在文中的意思是浅陋,与成语“贵远鄙近”中的“鄙”意思不同。

C.比,像……一样,与《项脊轩志》中“比去,以手阖门”的“比”意思不同。

D.除,授官,与《陈情表》中“寻蒙国恩,除臣洗马”的“除”意思相同。

D

解析 文中“不除狱理之吏”的“除”是“清除、去掉”的意思,而“除臣洗马”

的“除”是“授官”的意思,二者意思不同。A.“何厌之有”的“厌”意为“满

足”。B.“贵远鄙近”中的“鄙”意为“轻视”。成语“贵远鄙近”的意思是重视

年代或距离远的,轻视年代或距离近的。C.“比去,以手阖门”的“比”意为“等

到”。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分) ( )

A.礼可以使物资和欲望在互相制约中增长,避免人们一味追求欲望,没有标准限度,从而

陷入争夺、祸乱、困境之中。

B.汉初,群臣粗鲁无礼,他们饮酒争功,喝得酩酊大醉,有的人胡喊狂呼,拔剑击毁柱子,叔

孙通于是向高帝请求制定礼仪规则。

C.鲁地的两个儒生认为叔孙通依靠阿谀逢迎亲近皇帝而赢得尊贵的地位,他提出的制

礼作乐的想法很卑污,且不切合国家实际。

D.勾践在他寝宫的院子里训练他的士兵,冲进火中被烧死的士兵数不胜数,可见士兵如

果得到引导勉励,就会视死如归。

C

解析 “他提出的制礼作乐的想法很卑污”错误,由材料二原文“公所事者且十主,

皆面谀以得亲贵……礼、乐所由起,积德百年而后可兴也。吾不忍为公所为。公去矣,

无污我!”可知,两位儒生并未否定制礼作乐,他们只是认为天下初定,此时不适合制礼

作乐。另外,他们认为叔孙通为人行事卑污,不愿意与之为伍。

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)可试为之,令易知,度吾所能行者为之。(4分)

(2)不患性恶,患其不服圣教,自遇而以生祸也。(4分)

答案 (1)(你)可以试着做做,但要使这礼仪容易被人们了解,估计我所能做得到的,据

此去制定它。(补充“令”的宾语1分,“度”1分,大意2分)

(2)不担心他们本性不好,担心的是他们不服从圣人的教化,自己行为不当而因此招来灾

祸。(“患”“圣教”各1分,大意2分)

解析 (1)“令”,让、使;“易知”,容易了解;“令易知”,省略句,省略了“令”的宾

语“之”,应为“令(之)易知”;“度”,估计,推测。(2)“患”,担心;“服”,服从;“圣

教”,圣人的教化。

5.司马迁曾评价叔孙通“制礼进退,与时变化”,材料二和材料三有哪些事实可以支持

司马迁的观点 (3分)

答案 ①叔孙通充分认识到礼的教化作用,针对汉初群臣行为粗鲁无礼的情况,他请

求高帝制定臣子朝见君主的礼仪规则。②叔孙通能够审时度势地看待问题,他知道很

难和儒生们一道攻打天下,但可以与他们一起制定礼仪规则,保守成业。③叔孙通认为

应根据时代、人情的变化对人的言行进行节制规范,主张将古礼与秦仪相结合制定汉

朝礼法。④叔孙通在制定礼仪上成果显著。一个多月就完成了礼仪制定演习,得到高

帝认可;拔剑争功的大臣,也只得遵奉朝仪甘愿屈服,起初傲慢后来恭顺了。(每点1分,

答对三点即可)

解析 “制礼进退,与时变化”强调制定礼仪要根据时代的变化而有所改变。答题

时可从制礼的背景、人选、方式、成果等方面从文中寻找相关事实。

【参考译文】

材料一:

礼是在什么情况下产生的呢 回答说:人生来就有欲望,如果想要什么却不能得到,就不

能没有追求。如果一味追求而没有标准限度,就不能不发生争夺;发生争夺就会有祸乱,

有祸乱就会陷入困境。先王厌恶祸乱,所以制定了礼义来进行区分,以此来调节人们的

欲望,满足人们的要求。使人们的欲望决不会由于物资而得不到满足,物资决不会因为

人们的欲望而枯竭。(使)物资和欲望两者在互相制约中增长,这就是礼的起源。

材料二:

高帝全部除去秦朝严苛的礼仪规则,力求礼仪规则简单易行。群臣们饮酒时争功,喝得

酩酊大醉,有的人就胡喊狂呼,拔剑乱砍殿柱,高帝对此更加反感。叔孙通于是劝高帝

说:“那些儒生难以帮您攻打天下,但可以帮您守护基业。我愿意去征召鲁地的众儒生,

来同我的弟子一块儿制定臣子朝见君主的礼仪规则。”高帝说:“这事恐怕很难吧 ”

叔孙通说:“五帝的乐制不一样,三王的礼制不相同。礼制,是根据时代、人情的变化对

人们的言行所制定的行为规范。我想稍微采用一些古代礼制,并与秦朝的仪法相结合

来制定新的礼制。”高帝说:“(你)可以试着做做,但要使这礼仪容易被人们了解,估计

我所能做得到的,据此去制定它。”于是叔孙通就奉命作为使者去征召了鲁地的儒生

三十多人。鲁地有两个儒生不肯前往,说道:“您所侍奉的将近有十个君主了,都是依靠

当面阿谀逢迎亲近皇帝而赢得尊贵的地位。如今天下刚刚平定,死亡的人尚未安葬,伤

残的人还不能行动,又想要制礼作乐。而礼乐的产生,是积累德政上百年之后才能制作

兴起的。我们不忍心去做您所要做的事情。您去吧,不要玷污了我们!”叔孙通笑着

说:“你们真是浅陋迂腐的儒生啊,不懂得时势的发展变化。”随即偕同他所征召的三

十人西行入关,又邀请高帝身边有学术修养的近臣和自己的弟子,共一百多人,用绳索拦

出演习场所,插立茅草表示出尊卑位次,在野外演习礼仪。经过一个多月后,叔孙通告诉

高帝说:“可以试看了。”高帝于是就让他们举行礼仪演练,(看完演练后)说道:“我能

够做这些。”就命令群臣们进行练习。

材料三:

性恶的人,他们心像木石一样。木石尚且能被人利用,何况他们并不是木石呢!(问题)在

于君子的教化,这大体可以清楚了。人有疯癫的疾病,就会在路上又唱又哭,不知道东西

南北,看不见是干是湿,感觉不到自己有病,也不晓得肚子是饿是饱,性情已经受到严重

伤害,对其无可奈何。因为向前他没有奔头,后退也无所畏惧。所以国家法律不废除负

责教育的官吏,不废除负责司法的官吏,就是要使大众接受礼仪的教化。学校教育勉励

他们在前,法令禁止防范他们在后,即使有丹朱那样不肖的德性,也可能得到勉励(而从

善)。用什么来证明呢 军队的士兵,不是天生具备自制力的,需依靠勇猛的将领率领和

勉励,才能做到视死如归。阖庐曾经在太湖边训练他的士兵,叫他们都把刀口按在肩上,

让血流到地上。勾践也在他寝宫的院子里训练他的士兵,冲进火中被烧死的士兵数不

胜数。刀割、火烧,都不是人性所贪图的,由于二位君主的激励引导,他们顷刻间也就不

顾惜自己的生命了。像孟贲那样的勇士,听到军令也会害怕。所以叔孙通为朝廷制定

了礼仪,那些拔剑争功的大臣,也只得遵奉朝仪甘愿屈服,起初傲慢到后来也都恭顺了,

这是通过教化(威严与德行结合)手段,使他们改变了性情。不担心他们本性不好,担心

的是他们不服从圣人的教化,自己行为不当而因此招来灾祸。

同课章节目录