专题三文言文阅读 4.清单四 18个文言虚词用法例释(课件)---2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题三文言文阅读 4.清单四 18个文言虚词用法例释(课件)---2026版语文高三一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 183.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-14 15:17:03 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

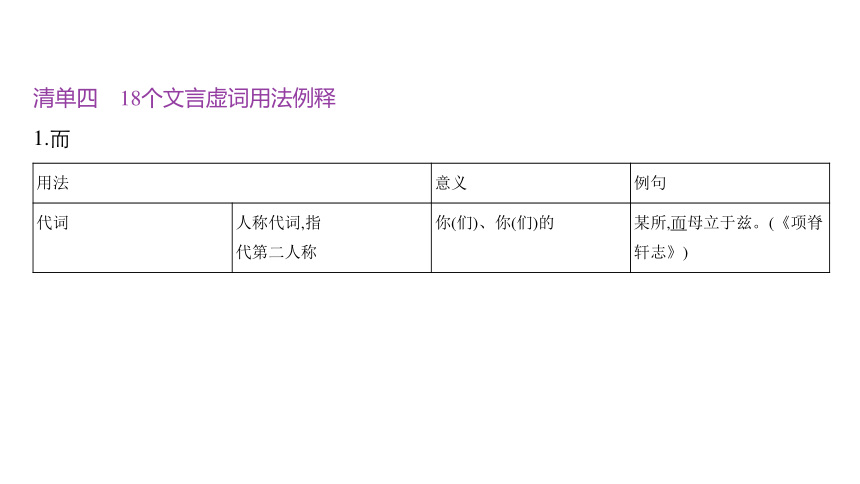

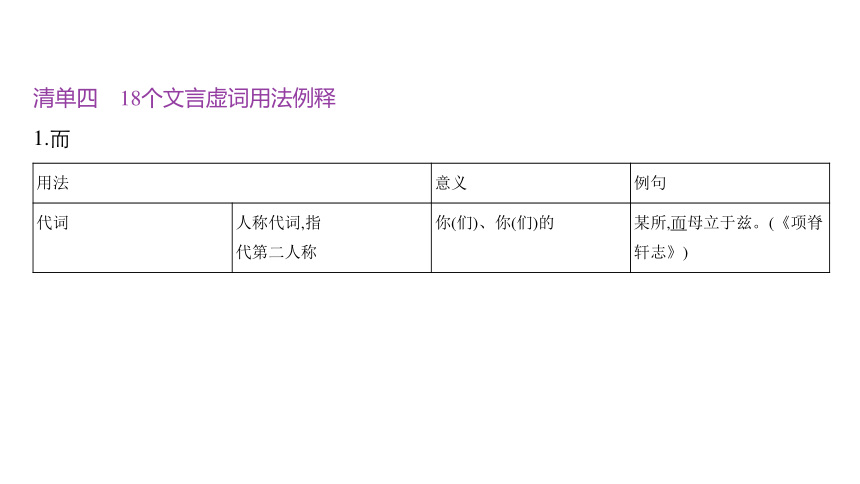

清单四 18个文言虚词用法例释

1.而

用法 意义 例句

代词 人称代词,指 代第二人称 你(们)、你(们)的 某所,而母立于兹。(《项脊

轩志》)

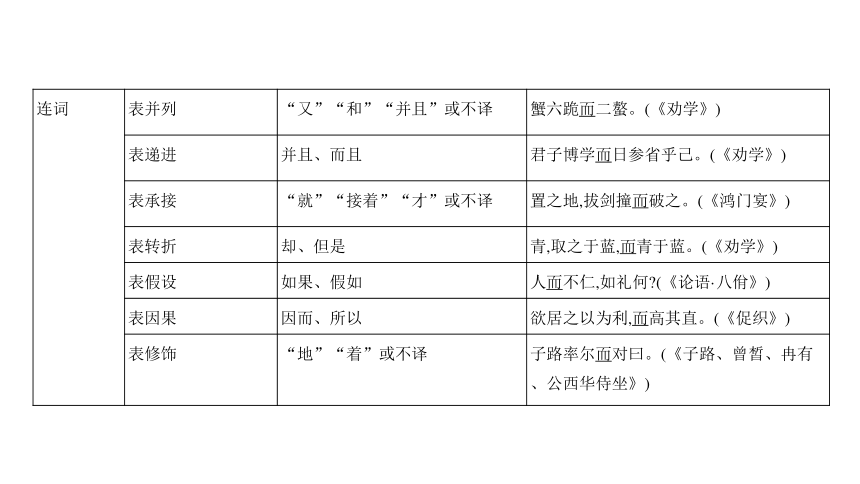

连词 表并列 “又”“和”“并且”或不译 蟹六跪而二螯。(《劝学》)

表递进 并且、而且 君子博学而日参省乎己。(《劝学》)

表承接 “就”“接着”“才”或不译 置之地,拔剑撞而破之。(《鸿门宴》)

表转折 却、但是 青,取之于蓝,而青于蓝。(《劝学》)

表假设 如果、假如 人而不仁,如礼何 (《论语·八佾》)

表因果 因而、所以 欲居之以为利,而高其直。(《促织》)

表修饰 “地”“着”或不译 子路率尔而对曰。(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)

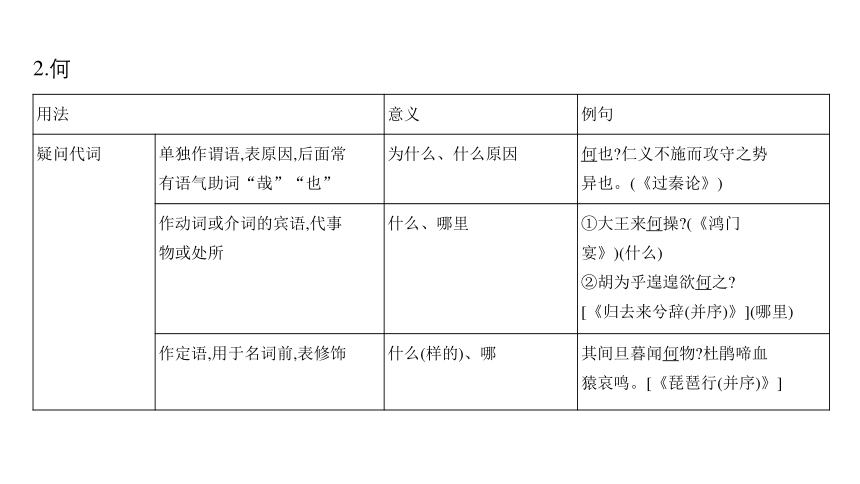

用法 意义 例句

疑问代词 单独作谓语,表原因,后面常

有语气助词“哉”“也” 为什么、什么原因 何也 仁义不施而攻守之势

异也。(《过秦论》)

作动词或介词的宾语,代事

物或处所 什么、哪里 ①大王来何操 (《鸿门

宴》)(什么)

②胡为乎遑遑欲何之

[《归去来兮辞(并序)》](哪里)

作定语,用于名词前,表修饰 什么(样的)、哪 其间旦暮闻何物 杜鹃啼血

猿哀鸣。[《琵琶行(并序)》]

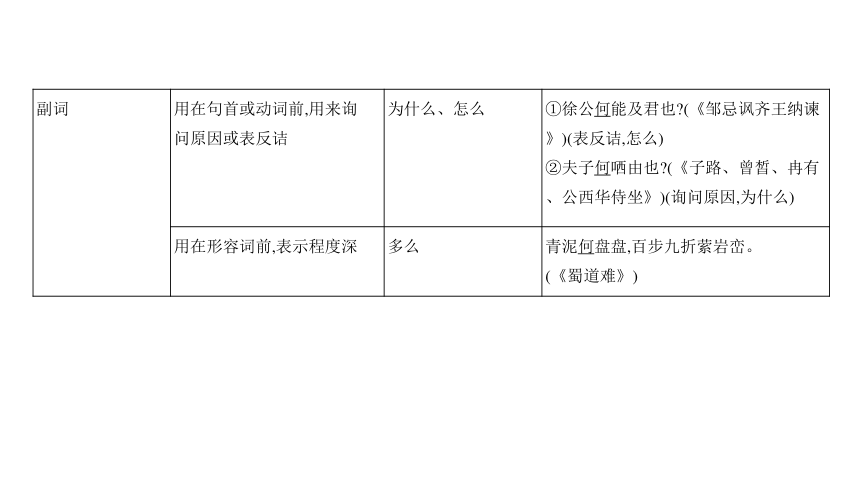

2.何

副词 用在句首或动词前,用来询

问原因或表反诘 为什么、怎么 ①徐公何能及君也 (《邹忌讽齐王纳谏》)(表反诘,怎么)

②夫子何哂由也 (《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)(询问原因,为什么)

用在形容词前,表示程度深 多么 青泥何盘盘,百步九折萦岩峦。

(《蜀道难》)

用法 意义 例句

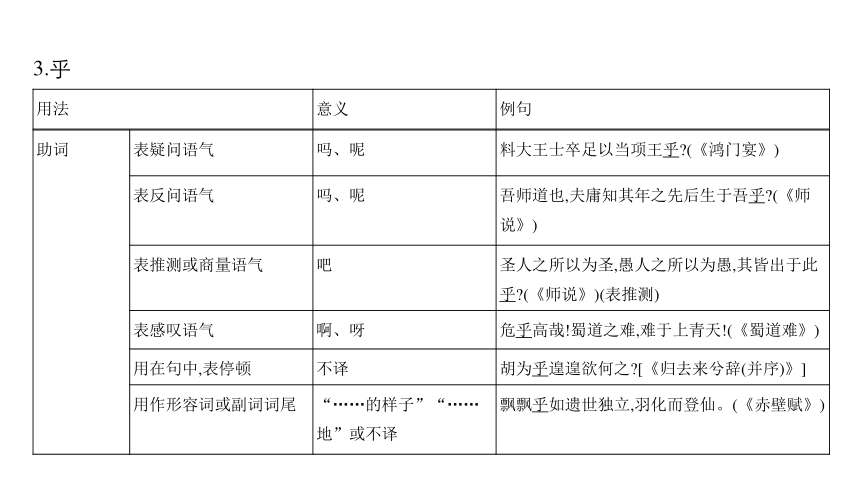

3.乎

助词 表疑问语气 吗、呢 料大王士卒足以当项王乎 (《鸿门宴》)

表反问语气 吗、呢 吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎 (《师说》)

表推测或商量语气 吧 圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎 (《师说》)(表推测)

表感叹语气 啊、呀 危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!(《蜀道难》)

用在句中,表停顿 不译 胡为乎遑遑欲何之 [《归去来兮辞(并序)》]

用作形容词或副词词尾 “……的样子”“……

地”或不译 飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。(《赤壁赋》)

介词, 相当于“于” 表示动作的对象 对、对于 君子博学而日参省乎己,则

知明而行无过矣。(《劝学》)

表示地点、时间、范围 在、在……时候、在……方面 千乘之国,摄乎大国之间。(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)

表比较 比 以吾一日长乎尔,毋吾以也。(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)

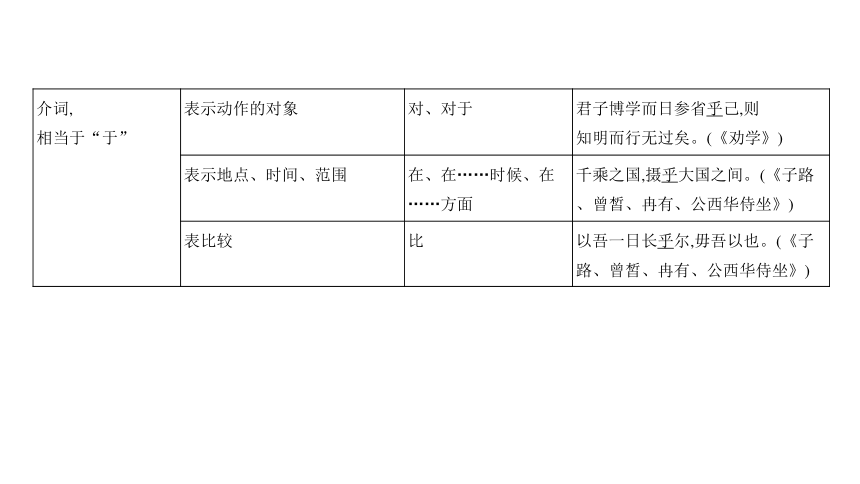

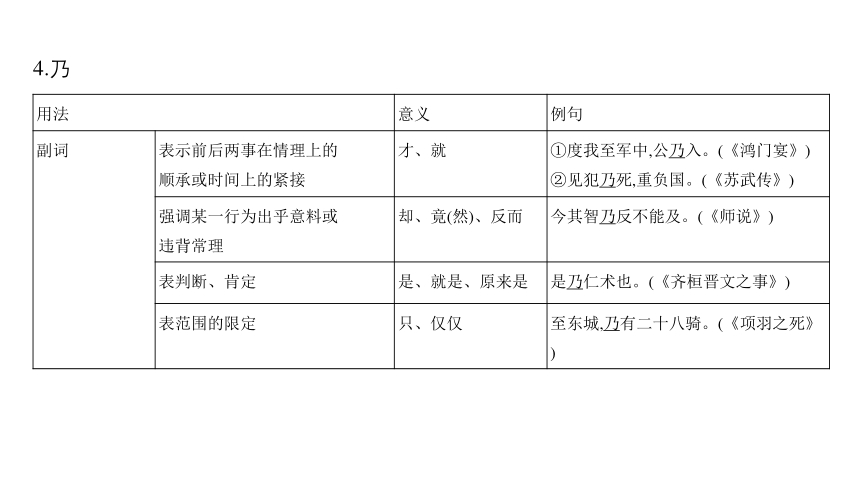

用法 意义 例句

副词 表示前后两事在情理上的

顺承或时间上的紧接 才、就 ①度我至军中,公乃入。(《鸿门宴》)

②见犯乃死,重负国。(《苏武传》)

强调某一行为出乎意料或

违背常理 却、竟(然)、反而 今其智乃反不能及。(《师说》)

表判断、肯定 是、就是、原来是 是乃仁术也。(《齐桓晋文之事》)

表范围的限定 只、仅仅 至东城,乃有二十八骑。(《项羽之死》)

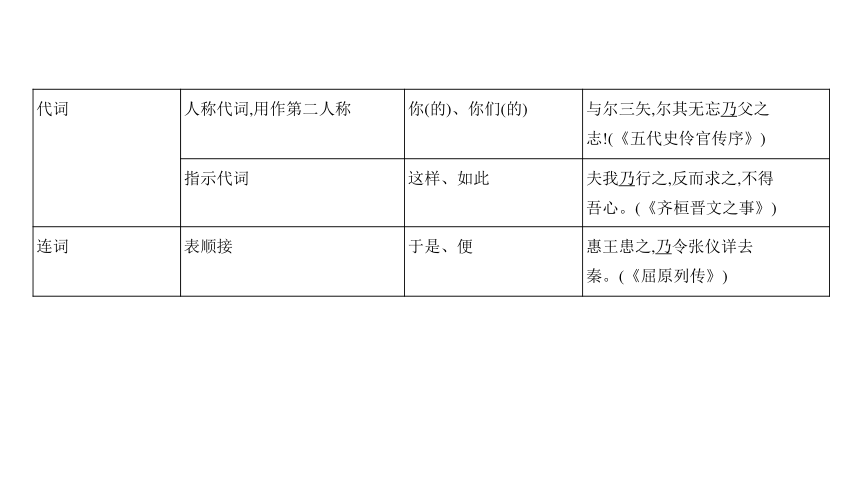

4.乃

代词 人称代词,用作第二人称 你(的)、你们(的) 与尔三矢,尔其无忘乃父之

志!(《五代史伶官传序》)

指示代词 这样、如此 夫我乃行之,反而求之,不得

吾心。(《齐桓晋文之事》)

连词 表顺接 于是、便 惠王患之,乃令张仪详去

秦。(《屈原列传》)

用法 意义 例句

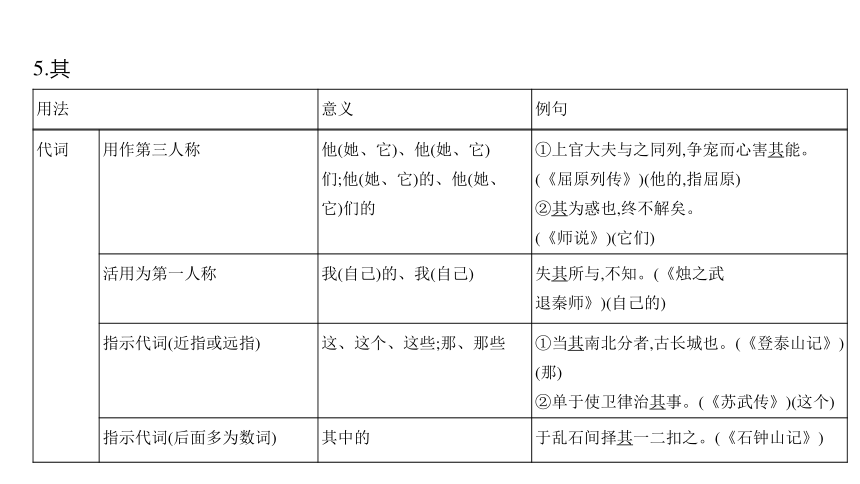

5.其

代词 用作第三人称 他(她、它)、他(她、它)

们;他(她、它)的、他(她、

它)们的 ①上官大夫与之同列,争宠而心害其能。

(《屈原列传》)(他的,指屈原)

②其为惑也,终不解矣。

(《师说》)(它们)

活用为第一人称 我(自己)的、我(自己) 失其所与,不知。(《烛之武

退秦师》)(自己的)

指示代词(近指或远指) 这、这个、这些;那、那些 ①当其南北分者,古长城也。(《登泰山记》)(那)

②单于使卫律治其事。(《苏武传》)(这个)

指示代词(后面多为数词) 其中的 于乱石间择其一二扣之。(《石钟山记》)

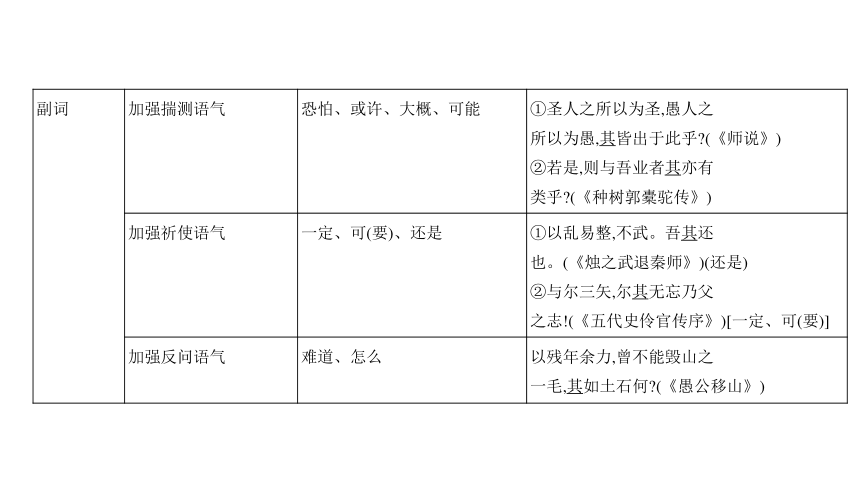

副词 加强揣测语气 恐怕、或许、大概、可能 ①圣人之所以为圣,愚人之

所以为愚,其皆出于此乎 (《师说》)

②若是,则与吾业者其亦有

类乎 (《种树郭橐驼传》)

加强祈使语气 一定、可(要)、还是 ①以乱易整,不武。吾其还

也。(《烛之武退秦师》)(还是)

②与尔三矢,尔其无忘乃父

之志!(《五代史伶官传序》)[一定、可(要)]

加强反问语气 难道、怎么 以残年余力,曾不能毁山之

一毛,其如土石何 (《愚公移山》)

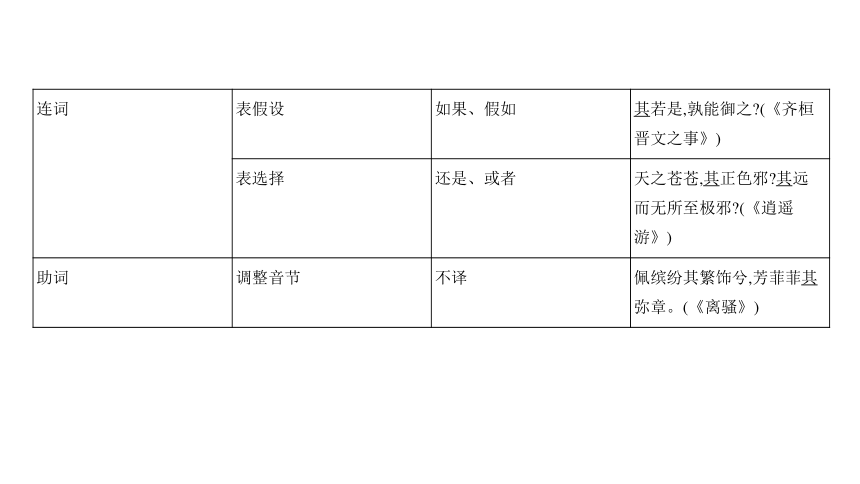

连词 表假设 如果、假如 其若是,孰能御之 (《齐桓

晋文之事》)

表选择 还是、或者 天之苍苍,其正色邪 其远

而无所至极邪 (《逍遥

游》)

助词 调整音节 不译 佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其

弥章。(《离骚》)

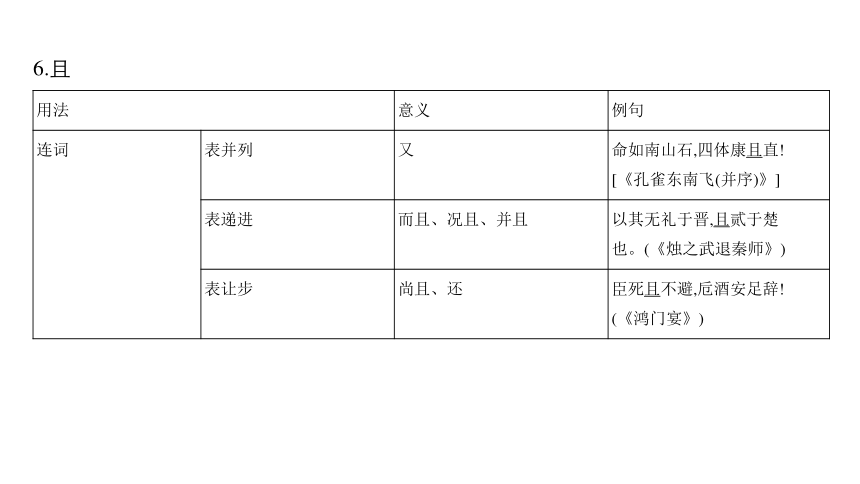

用法 意义 例句

连词 表并列 又 命如南山石,四体康且直!

[《孔雀东南飞(并序)》]

表递进 而且、况且、并且 以其无礼于晋,且贰于楚

也。(《烛之武退秦师》)

表让步 尚且、还 臣死且不避,卮酒安足辞!

(《鸿门宴》)

6.且

副词 表示动作行为是暂时的 暂且、姑且 且放白鹿青崖间,须行即骑

访名山。(《梦游天姥吟留别》)

表示动作行为或情况将要

发生或出现 将要、快要 ①若属皆且为所虏!(《鸿门宴》)

②卿但暂还家,吾今且报

府。[《孔雀东南飞(并序)》]

助词 用于句首,表示要发表议论,

相当于“夫” “那么”或不译 闻姊家有阁子,且何谓阁子

也 (《项脊轩志》)

用法 意义 例句

代词 人称代词,指代第二人称 你、你们 若入前为寿,寿毕,请以剑舞。(《鸿门宴》)

指示代词,表近指 这、这样、如此 以若所为,求若所欲,犹缘木而求鱼也。(《齐桓晋文之事》)

连词 表假设 如果、假如 若使烛之武见秦君,师必退。

(《烛之武退秦师》)

表另提一件事情 至于 若民,则无恒产,因无恒心。

(《齐桓晋文之事》)

7.若

副词 用在动词之前,表示所述事

实大体如此,不很肯定 似乎、仿佛、好像……(似

的) ①日月之行,若出其中;星汉

灿烂,若出其里。(《观沧海》)

②山有小口,仿佛若有光。

(《桃花源记》)

助词 用作形容词词尾,表示事物

的状态 ……的样子 桑之未落,其叶沃若。

(《诗经·卫风·氓》)

动词 在形象上相同或有某些共

同点 如同、像 ①其翼若垂天之云。(《北冥有鱼》)

②视之,形若土狗,梅花翅。

(《促织》)

表比较 及、比得上 虽曰忧之,其实仇之:故不我

若也。(《种树郭橐驼传》)

用法 意义 例句

助词 所+动词,组成名词性的

“所”字结构 所……的(人、物、地方、

情况等) ①道之所存,师之所存也。

(《师说》)(所……的地方)

②夫祸患常积于忽微,而智

勇多困于所溺。(《五代史

伶官传序》)(所……的人或物)

为+所,表示被动 不译,或仍译为“所” ①为国者无使为积威之所

劫哉!(《六国论》)

②若属皆且为所虏!

(《鸿门宴》)

8.所

助词 所+以,表示行为所凭借的

方法或依据 用来……的(方法)、……

的凭借、凭它(他)来……

的 ①此非所以跨海内、制诸

侯之术也。(《谏逐客书》)

②师者,所以传道受业解惑也。

(《师说》)

所+以,表示原因 ……的原因 所以遣将守关者,备他盗之

出入与非常也。(《鸿门宴》)

名词 表示处所 处所、地方 某所,而母立于兹。(《项脊轩志》)

用法 意义 例句

9.为

介词 表示动作、行为涉及的对

象 向、对、跟、同 ①此人一一为具言所闻。(《桃花源记》)

②为之奈何 (《鸿门宴》)

给、替 旦日飨士卒,为击破沛公军!(《鸿门宴》)

表示动作、行为的原因或

目的 因为、为了 ①慎勿为妇死,贵贱情何薄![《孔雀东南飞(并序)》]

②视为止,行为迟。(《庖丁解牛》)

表被动,有时跟“所”配合,

构成“为所”或“为……

所”的格式 被 ①不者,若属皆且为所虏!(《鸿门宴》)

②身死人手,为天下笑者,何也 (《过秦论》)

语气词 用在句末,表一般疑问或反

问语气 呢 ①如今人方为刀俎,我为鱼

肉,何辞为 (《鸿门宴》)

②何故怀瑾握瑜,而自令见

放为 (《屈原列传》)

动词 见“清单一 120个常见文言实词例释” 用法 意义 例句

代词 人称代词或指示代词,相当于“之” 他(们)、她(们)、它(们),此、这 犹且从师而问焉。(《师说》)

疑问代词 (从、在)哪里、怎么、什么 ①且焉置土石 (《愚公移

山》)(往哪里、在哪里)

②若不阙秦,将焉取之

(《烛之武退秦师》)(从哪里)

兼词 介词结构,相当于“于之”

“于此”“于彼” 在其中、从这里、在这

里、在那里、从那里 ①针针丛棘,青麻头伏焉。

(《促织》)

②积土成山,风雨兴焉。

(《劝学》)

10.焉

副词 与“得”“敢”“可”

“能”“足”等连用,表反

诘语气 怎么、哪里、怎、哪 是焉得为大丈夫乎 (《富

贵不能淫》)

语气词 句末语气词,表示陈述、一

般疑问、反问、感叹等语

气 “啊”“呢”“了”或不

译 ①至丹以荆卿为计,始速祸焉。

(《六国论》)(表陈述语气)

②王若隐其无罪而就死地,则牛羊何择焉 (《齐桓晋文之事》)(表一般疑问语气)

③万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!(《鱼我所欲也》)(表反问语气)

句中语气词,表停顿 不译 少焉,月出于东山之上,徘徊

于斗牛之间。(《赤壁赋》)

助词 形容词、副词词尾,相当于

“然” ……的样子、……地、如

……状 盘盘焉,囷囷焉,蜂房水涡,

矗不知其几千万落。(《阿

房宫赋》)

连词 表承接,相当于“乃”

“则” 于是、就 圣人以治天下为事者也,必

知乱之所自起,焉能治之。

(《兼爱》)

用法 意义 例句

11.也

语气词 用在句末,表判断和肯定 不译 沛公之参乘樊哙者也。(《鸿门宴》)

用在句末,表陈述或解释 不译 明星荧荧,开妆镜也。(《阿房宫赋》)

用在句末,表一般疑问 呢 身死人手,为天下笑者,何也 (《过秦论》)

用在句末,表反问 呢 使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也 (《阿房宫赋》)

用在句末,表感叹 啊、呀 至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!(《五代史伶官传序》)

用在句中,表停顿,起舒缓语

气的作用 不译 嗟乎!师道之不传也久矣!(《师说》)

用法 意义 例句

12.以

介词 表示动作、行为所凭借的

工具、方法或条件等 用、拿、凭借、依靠、按

照 ①固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。(《得道多助,失道寡助》)(依靠)

②以乱易整,不武。(《烛之武退秦师》)(用)

③少以父任,兄弟并为郎。(《苏武传》)(凭借)

④策之不以其道。(《马说》)(按照)

起提宾作用,表示动作处置的对象 把、拿 私见张良,具告以事。(《鸿门宴》)

表示动作、行为产生的原因 因为、由于 ①臣以险衅,夙遭闵凶。(《陈情表》)

②民以殷盛,国以富强。(《谏逐客书》)

③不以物喜,不以己悲。(《岳阳楼记》)

引进动作、行为发生的时间或处所 在、从 武以始元六年春至京师。(《苏武传》)

连词 表并列或递进 而、又、而且、并且 早实以蕃。(《种树郭橐驼传》)(表并列)

表承接 “而”或不译 樊哙侧其盾以撞。(《鸿门宴》)

表因果,常用在表原因的分

句前 因为 晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。(《烛之武退秦师》)

表目的 来、用来、以便 静以修身,俭以养德。(《诫子书》)

表修饰,连接状语和中心语 地 木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。

[《归去来兮辞(并序)》]

助词 与“来、往、前、后、

左、右”等词连用,表示时

间、方位和范围 仍译为“以” 回视日观以西峰,或得日或否。

(《登泰山记》)

动词 表示动作、行为 认为 皆以美于徐公。(《邹忌讽齐王纳谏》)

用、使用 忠不必用兮,贤不必以。

(《九章·涉江》)

用法 意义 例句

13.因

介词 引进动作、行为发生、出现的原因、理由 因为、由于 恩所加则思无因喜以谬赏。(《谏太宗十思疏》)

引进动作、行为发生、出现所凭借、依靠的事物或条件 依靠、凭借 ①因人之力而敝之,不仁。(《烛之武退秦师》)(依靠)

②因利乘便,宰割天下,分裂山河。

(《过秦论》)(凭借)

引进动作、行为发生、出现所借助的时机 乘、趁机、趁此 ①寿毕,请以剑舞,因击沛公于坐。(《鸿门宴》)

②又因厚币用事者臣靳尚。(《屈原列传》)

引进动作、行为实施的根据、前提 根据、依据、按照 我欲因之梦吴越,一夜飞度镜湖月。

(《梦游天姥吟留别》)(依据)

引进动作、行为实施的媒介、手段 通过、经由 君因我降,与君为兄弟。(《苏武传》)

连词 表承接上文 于是、便 因笑谓迈曰。(《石钟山

记》)

动词 见“清单一 120个常见文言实词例释” 用法 意义 例句

14.于

介词 引进与动作、行为有关的

时间、处所、范围 在、从、自、到 ①辞楼下殿,辇来于秦。(《阿房宫赋》)(到)

②青,取之于蓝,而青于蓝。(《劝学》)(从)

③受任于败军之际,奉命于危难之间。(《出师表》)(在)

引进与动作、行为有关的

原因、趋向、结果 “由于”“于”“归于”“归结于”或不译 ①业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随。(《进学解》)(由于)

②况修短随化,终期于尽!(《兰亭集序》)(归结于)

引进与动作、行为有关的

对象 向、对、对于、给 于其身也,则耻师焉。(《师说》)(对、对于)

与、跟、同 赵尝五战于秦,二败而三胜。(《六国论》)

助词 用于句首或句中以凑足音

节 不译 王于兴师,修我戈矛,与子同仇。(《无衣》)

介词 用在形容词后面,引进比较

的对象,表示程度的比较 比 ①青,取之于蓝,而青于蓝。(《劝学》)

②使负栋之柱,多于南亩之农夫。(《阿房宫赋》)

③州司临门,急于星火。(《陈情表》)

在被动句中引进动作、行

为的主动者,表被动 被 ①故内惑于郑袖,外欺于张仪。(《屈原列传》)

②六艺经传皆通习之,不拘于时。(《师说》)

用法 意义 例句

介词 表施动者发出的动作、行

为所涉及的对象 和、跟、同 ①秦伯说,与郑人盟。(《烛

之武退秦师》)

②当与秦相较。(《六国

论》)

给、为、替 陈涉少时,尝与人佣耕。

(《陈涉世家》)

连词 表并列,连接词与词、词组

与词组 “和”“跟”“同”或仍

作“与” ①彼与彼年相若也,道相似

也。(《师说》)

②备他盗之出入与非常

也。(《鸿门宴》)

15.与

语气词 读yú,用在句末,表一般疑

问、感叹或反问 吗、吧、呢 为肥甘不足于口与 (《齐

桓晋文之事》)(表一般疑

问)

动词 见“清单一 120个常见文言实词例释” 用法 意义 例句

16.则

连词 表承接关系 就、便、那么 ①故木受绳则直,金就砺则利。(《劝学》)

②学而不思则罔,思而不学则殆。(《论语·为政》)

原来是(因为)、就是、是因为 临视,则虫集冠上。(《促织》)(原来是)

表转折关系 可是、然而、反倒、却 于其身也,则耻师焉,惑矣。(《师说》)

表让步关系 虽然、倒是 美则美矣,而未大也。(《庄子·天道》)

表假设关系 假如、如果 入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。(《生于忧患,死于安乐》)

“则……则……”并用,有加强对比的作用 “就”或不译 ①小则获邑,大则得城。(《六国论》)

②水则载舟,水则覆舟。(《荀子·王制》)

副词 用于加强判断,相当于

“即”“乃” 是、就是、便 ①此则岳阳楼之大观也。

(《岳阳楼记》)

②非死则徙尔。(《捕蛇者

说》)

用法 意义 例句

代词 用于动词、形容词等词语

后面,指具有该行为、特征

的人、事、物 ……的(人、事、物) ①较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍。(《六国论》)(……的东西)

②悟已往之不谏,知来者之可追。[《归去来兮辞(并序)》](……的事)

③而陋者乃以斧斤考击而求之。(《石钟山记》)(……的人)

用在数词后,指代事物 ……个方面、……种东

西、……件事情等 予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉

(《岳阳楼记》)(……种表现)

17.者

助词 用在后置的定语后,作定语

后置的标志,有时与“之”

搭配 “的”或不译 ①客有吹洞箫者,倚歌而和之。(《赤壁赋》)

②村中少年好事者驯养一虫。(《促织》)

③马之千里者,一食或尽粟一石。(《马说》)

④石之铿然有声者,所在皆是也。

(《石钟山记》)

用在“今”“昔”等时间

词后面,起补足音节的作用 “……的时候”或不译 古者富贵而名摩灭,不可胜记。(《报任安书》)

与“若”“如”“类”

“似”等连用,表示事物间

类同或类似关系 像……的(样子)、……似的 病偻,隆然伏行,有类橐驼者。

(《种树郭橐驼传》)

语气词 用在判断句主语后,起提顿

作用,引出判断 不译 楚左尹项伯者,项羽季父也。

(《鸿门宴》)

用于主语后,引出原因、解

释 ……的原因 ①蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。(《劝学》)

②吾妻之美我者,私我也。

(《邹忌讽齐王纳谏》)

用于否定词之后,表假设语

气 ……的话、如果……的话 不者,若属皆且为所虏!

(《鸿门宴》)

用在句末,表疑问语气 呢 谁为大王为此计者 (《鸿门宴》)

用法 意义 例句

代词 第三人称代词,一般作宾语 他(们)、她(们)、它(们) ①人非生而知之者,孰能无

惑 (《师说》)(它,指知识和道理)

②奉之弥繁,侵之愈急。

(《六国论》)(它,指秦国)

指示代词,表示近指 这、这些 之二虫又何知!(《逍遥游》)

18.之

助词 放在定语和中心语之间,相

当于现代汉语的“的” 的 仁义不施而攻守之势异也。(《过秦论》)

放在主语和谓语之间,取消

句子的独立性 不译 ①纵一苇之所如。(《赤壁赋》)

②臣之壮也,犹不如人。

(《烛之武退秦师》)

③师道之不传也久矣!(《师说》)

放在倒置的动(介)宾短语

之间,作为宾语前置的标志 不译 ①句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉。

(《师说》)

②夫晋,何厌之有 (《烛之武退秦师》)

助词 放在倒置的定语与中心语

之间,作为定语后置的标志 “的”或不译 ①凌万顷之茫然。(《赤壁赋》)

②蚓无爪牙之利,筋骨之强。(《劝学》)

③人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎 (《屈原列传》)

用在时间词或动词(多为不

及物动词)后面,调节音节,

无实义 不译 ①填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走。(《寡人之于国也》)

②顷之,持一象笏至。(《项脊轩志》)

动词 到……去 ①胡为乎遑遑欲何之

[《归去来兮辞(并序)》]

②项伯乃夜驰之沛公军。

(《鸿门宴》)

清单四 18个文言虚词用法例释

1.而

用法 意义 例句

代词 人称代词,指 代第二人称 你(们)、你(们)的 某所,而母立于兹。(《项脊

轩志》)

连词 表并列 “又”“和”“并且”或不译 蟹六跪而二螯。(《劝学》)

表递进 并且、而且 君子博学而日参省乎己。(《劝学》)

表承接 “就”“接着”“才”或不译 置之地,拔剑撞而破之。(《鸿门宴》)

表转折 却、但是 青,取之于蓝,而青于蓝。(《劝学》)

表假设 如果、假如 人而不仁,如礼何 (《论语·八佾》)

表因果 因而、所以 欲居之以为利,而高其直。(《促织》)

表修饰 “地”“着”或不译 子路率尔而对曰。(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)

用法 意义 例句

疑问代词 单独作谓语,表原因,后面常

有语气助词“哉”“也” 为什么、什么原因 何也 仁义不施而攻守之势

异也。(《过秦论》)

作动词或介词的宾语,代事

物或处所 什么、哪里 ①大王来何操 (《鸿门

宴》)(什么)

②胡为乎遑遑欲何之

[《归去来兮辞(并序)》](哪里)

作定语,用于名词前,表修饰 什么(样的)、哪 其间旦暮闻何物 杜鹃啼血

猿哀鸣。[《琵琶行(并序)》]

2.何

副词 用在句首或动词前,用来询

问原因或表反诘 为什么、怎么 ①徐公何能及君也 (《邹忌讽齐王纳谏》)(表反诘,怎么)

②夫子何哂由也 (《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)(询问原因,为什么)

用在形容词前,表示程度深 多么 青泥何盘盘,百步九折萦岩峦。

(《蜀道难》)

用法 意义 例句

3.乎

助词 表疑问语气 吗、呢 料大王士卒足以当项王乎 (《鸿门宴》)

表反问语气 吗、呢 吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎 (《师说》)

表推测或商量语气 吧 圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎 (《师说》)(表推测)

表感叹语气 啊、呀 危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!(《蜀道难》)

用在句中,表停顿 不译 胡为乎遑遑欲何之 [《归去来兮辞(并序)》]

用作形容词或副词词尾 “……的样子”“……

地”或不译 飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。(《赤壁赋》)

介词, 相当于“于” 表示动作的对象 对、对于 君子博学而日参省乎己,则

知明而行无过矣。(《劝学》)

表示地点、时间、范围 在、在……时候、在……方面 千乘之国,摄乎大国之间。(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)

表比较 比 以吾一日长乎尔,毋吾以也。(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)

用法 意义 例句

副词 表示前后两事在情理上的

顺承或时间上的紧接 才、就 ①度我至军中,公乃入。(《鸿门宴》)

②见犯乃死,重负国。(《苏武传》)

强调某一行为出乎意料或

违背常理 却、竟(然)、反而 今其智乃反不能及。(《师说》)

表判断、肯定 是、就是、原来是 是乃仁术也。(《齐桓晋文之事》)

表范围的限定 只、仅仅 至东城,乃有二十八骑。(《项羽之死》)

4.乃

代词 人称代词,用作第二人称 你(的)、你们(的) 与尔三矢,尔其无忘乃父之

志!(《五代史伶官传序》)

指示代词 这样、如此 夫我乃行之,反而求之,不得

吾心。(《齐桓晋文之事》)

连词 表顺接 于是、便 惠王患之,乃令张仪详去

秦。(《屈原列传》)

用法 意义 例句

5.其

代词 用作第三人称 他(她、它)、他(她、它)

们;他(她、它)的、他(她、

它)们的 ①上官大夫与之同列,争宠而心害其能。

(《屈原列传》)(他的,指屈原)

②其为惑也,终不解矣。

(《师说》)(它们)

活用为第一人称 我(自己)的、我(自己) 失其所与,不知。(《烛之武

退秦师》)(自己的)

指示代词(近指或远指) 这、这个、这些;那、那些 ①当其南北分者,古长城也。(《登泰山记》)(那)

②单于使卫律治其事。(《苏武传》)(这个)

指示代词(后面多为数词) 其中的 于乱石间择其一二扣之。(《石钟山记》)

副词 加强揣测语气 恐怕、或许、大概、可能 ①圣人之所以为圣,愚人之

所以为愚,其皆出于此乎 (《师说》)

②若是,则与吾业者其亦有

类乎 (《种树郭橐驼传》)

加强祈使语气 一定、可(要)、还是 ①以乱易整,不武。吾其还

也。(《烛之武退秦师》)(还是)

②与尔三矢,尔其无忘乃父

之志!(《五代史伶官传序》)[一定、可(要)]

加强反问语气 难道、怎么 以残年余力,曾不能毁山之

一毛,其如土石何 (《愚公移山》)

连词 表假设 如果、假如 其若是,孰能御之 (《齐桓

晋文之事》)

表选择 还是、或者 天之苍苍,其正色邪 其远

而无所至极邪 (《逍遥

游》)

助词 调整音节 不译 佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其

弥章。(《离骚》)

用法 意义 例句

连词 表并列 又 命如南山石,四体康且直!

[《孔雀东南飞(并序)》]

表递进 而且、况且、并且 以其无礼于晋,且贰于楚

也。(《烛之武退秦师》)

表让步 尚且、还 臣死且不避,卮酒安足辞!

(《鸿门宴》)

6.且

副词 表示动作行为是暂时的 暂且、姑且 且放白鹿青崖间,须行即骑

访名山。(《梦游天姥吟留别》)

表示动作行为或情况将要

发生或出现 将要、快要 ①若属皆且为所虏!(《鸿门宴》)

②卿但暂还家,吾今且报

府。[《孔雀东南飞(并序)》]

助词 用于句首,表示要发表议论,

相当于“夫” “那么”或不译 闻姊家有阁子,且何谓阁子

也 (《项脊轩志》)

用法 意义 例句

代词 人称代词,指代第二人称 你、你们 若入前为寿,寿毕,请以剑舞。(《鸿门宴》)

指示代词,表近指 这、这样、如此 以若所为,求若所欲,犹缘木而求鱼也。(《齐桓晋文之事》)

连词 表假设 如果、假如 若使烛之武见秦君,师必退。

(《烛之武退秦师》)

表另提一件事情 至于 若民,则无恒产,因无恒心。

(《齐桓晋文之事》)

7.若

副词 用在动词之前,表示所述事

实大体如此,不很肯定 似乎、仿佛、好像……(似

的) ①日月之行,若出其中;星汉

灿烂,若出其里。(《观沧海》)

②山有小口,仿佛若有光。

(《桃花源记》)

助词 用作形容词词尾,表示事物

的状态 ……的样子 桑之未落,其叶沃若。

(《诗经·卫风·氓》)

动词 在形象上相同或有某些共

同点 如同、像 ①其翼若垂天之云。(《北冥有鱼》)

②视之,形若土狗,梅花翅。

(《促织》)

表比较 及、比得上 虽曰忧之,其实仇之:故不我

若也。(《种树郭橐驼传》)

用法 意义 例句

助词 所+动词,组成名词性的

“所”字结构 所……的(人、物、地方、

情况等) ①道之所存,师之所存也。

(《师说》)(所……的地方)

②夫祸患常积于忽微,而智

勇多困于所溺。(《五代史

伶官传序》)(所……的人或物)

为+所,表示被动 不译,或仍译为“所” ①为国者无使为积威之所

劫哉!(《六国论》)

②若属皆且为所虏!

(《鸿门宴》)

8.所

助词 所+以,表示行为所凭借的

方法或依据 用来……的(方法)、……

的凭借、凭它(他)来……

的 ①此非所以跨海内、制诸

侯之术也。(《谏逐客书》)

②师者,所以传道受业解惑也。

(《师说》)

所+以,表示原因 ……的原因 所以遣将守关者,备他盗之

出入与非常也。(《鸿门宴》)

名词 表示处所 处所、地方 某所,而母立于兹。(《项脊轩志》)

用法 意义 例句

9.为

介词 表示动作、行为涉及的对

象 向、对、跟、同 ①此人一一为具言所闻。(《桃花源记》)

②为之奈何 (《鸿门宴》)

给、替 旦日飨士卒,为击破沛公军!(《鸿门宴》)

表示动作、行为的原因或

目的 因为、为了 ①慎勿为妇死,贵贱情何薄![《孔雀东南飞(并序)》]

②视为止,行为迟。(《庖丁解牛》)

表被动,有时跟“所”配合,

构成“为所”或“为……

所”的格式 被 ①不者,若属皆且为所虏!(《鸿门宴》)

②身死人手,为天下笑者,何也 (《过秦论》)

语气词 用在句末,表一般疑问或反

问语气 呢 ①如今人方为刀俎,我为鱼

肉,何辞为 (《鸿门宴》)

②何故怀瑾握瑜,而自令见

放为 (《屈原列传》)

动词 见“清单一 120个常见文言实词例释” 用法 意义 例句

代词 人称代词或指示代词,相当于“之” 他(们)、她(们)、它(们),此、这 犹且从师而问焉。(《师说》)

疑问代词 (从、在)哪里、怎么、什么 ①且焉置土石 (《愚公移

山》)(往哪里、在哪里)

②若不阙秦,将焉取之

(《烛之武退秦师》)(从哪里)

兼词 介词结构,相当于“于之”

“于此”“于彼” 在其中、从这里、在这

里、在那里、从那里 ①针针丛棘,青麻头伏焉。

(《促织》)

②积土成山,风雨兴焉。

(《劝学》)

10.焉

副词 与“得”“敢”“可”

“能”“足”等连用,表反

诘语气 怎么、哪里、怎、哪 是焉得为大丈夫乎 (《富

贵不能淫》)

语气词 句末语气词,表示陈述、一

般疑问、反问、感叹等语

气 “啊”“呢”“了”或不

译 ①至丹以荆卿为计,始速祸焉。

(《六国论》)(表陈述语气)

②王若隐其无罪而就死地,则牛羊何择焉 (《齐桓晋文之事》)(表一般疑问语气)

③万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!(《鱼我所欲也》)(表反问语气)

句中语气词,表停顿 不译 少焉,月出于东山之上,徘徊

于斗牛之间。(《赤壁赋》)

助词 形容词、副词词尾,相当于

“然” ……的样子、……地、如

……状 盘盘焉,囷囷焉,蜂房水涡,

矗不知其几千万落。(《阿

房宫赋》)

连词 表承接,相当于“乃”

“则” 于是、就 圣人以治天下为事者也,必

知乱之所自起,焉能治之。

(《兼爱》)

用法 意义 例句

11.也

语气词 用在句末,表判断和肯定 不译 沛公之参乘樊哙者也。(《鸿门宴》)

用在句末,表陈述或解释 不译 明星荧荧,开妆镜也。(《阿房宫赋》)

用在句末,表一般疑问 呢 身死人手,为天下笑者,何也 (《过秦论》)

用在句末,表反问 呢 使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也 (《阿房宫赋》)

用在句末,表感叹 啊、呀 至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!(《五代史伶官传序》)

用在句中,表停顿,起舒缓语

气的作用 不译 嗟乎!师道之不传也久矣!(《师说》)

用法 意义 例句

12.以

介词 表示动作、行为所凭借的

工具、方法或条件等 用、拿、凭借、依靠、按

照 ①固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。(《得道多助,失道寡助》)(依靠)

②以乱易整,不武。(《烛之武退秦师》)(用)

③少以父任,兄弟并为郎。(《苏武传》)(凭借)

④策之不以其道。(《马说》)(按照)

起提宾作用,表示动作处置的对象 把、拿 私见张良,具告以事。(《鸿门宴》)

表示动作、行为产生的原因 因为、由于 ①臣以险衅,夙遭闵凶。(《陈情表》)

②民以殷盛,国以富强。(《谏逐客书》)

③不以物喜,不以己悲。(《岳阳楼记》)

引进动作、行为发生的时间或处所 在、从 武以始元六年春至京师。(《苏武传》)

连词 表并列或递进 而、又、而且、并且 早实以蕃。(《种树郭橐驼传》)(表并列)

表承接 “而”或不译 樊哙侧其盾以撞。(《鸿门宴》)

表因果,常用在表原因的分

句前 因为 晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。(《烛之武退秦师》)

表目的 来、用来、以便 静以修身,俭以养德。(《诫子书》)

表修饰,连接状语和中心语 地 木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。

[《归去来兮辞(并序)》]

助词 与“来、往、前、后、

左、右”等词连用,表示时

间、方位和范围 仍译为“以” 回视日观以西峰,或得日或否。

(《登泰山记》)

动词 表示动作、行为 认为 皆以美于徐公。(《邹忌讽齐王纳谏》)

用、使用 忠不必用兮,贤不必以。

(《九章·涉江》)

用法 意义 例句

13.因

介词 引进动作、行为发生、出现的原因、理由 因为、由于 恩所加则思无因喜以谬赏。(《谏太宗十思疏》)

引进动作、行为发生、出现所凭借、依靠的事物或条件 依靠、凭借 ①因人之力而敝之,不仁。(《烛之武退秦师》)(依靠)

②因利乘便,宰割天下,分裂山河。

(《过秦论》)(凭借)

引进动作、行为发生、出现所借助的时机 乘、趁机、趁此 ①寿毕,请以剑舞,因击沛公于坐。(《鸿门宴》)

②又因厚币用事者臣靳尚。(《屈原列传》)

引进动作、行为实施的根据、前提 根据、依据、按照 我欲因之梦吴越,一夜飞度镜湖月。

(《梦游天姥吟留别》)(依据)

引进动作、行为实施的媒介、手段 通过、经由 君因我降,与君为兄弟。(《苏武传》)

连词 表承接上文 于是、便 因笑谓迈曰。(《石钟山

记》)

动词 见“清单一 120个常见文言实词例释” 用法 意义 例句

14.于

介词 引进与动作、行为有关的

时间、处所、范围 在、从、自、到 ①辞楼下殿,辇来于秦。(《阿房宫赋》)(到)

②青,取之于蓝,而青于蓝。(《劝学》)(从)

③受任于败军之际,奉命于危难之间。(《出师表》)(在)

引进与动作、行为有关的

原因、趋向、结果 “由于”“于”“归于”“归结于”或不译 ①业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随。(《进学解》)(由于)

②况修短随化,终期于尽!(《兰亭集序》)(归结于)

引进与动作、行为有关的

对象 向、对、对于、给 于其身也,则耻师焉。(《师说》)(对、对于)

与、跟、同 赵尝五战于秦,二败而三胜。(《六国论》)

助词 用于句首或句中以凑足音

节 不译 王于兴师,修我戈矛,与子同仇。(《无衣》)

介词 用在形容词后面,引进比较

的对象,表示程度的比较 比 ①青,取之于蓝,而青于蓝。(《劝学》)

②使负栋之柱,多于南亩之农夫。(《阿房宫赋》)

③州司临门,急于星火。(《陈情表》)

在被动句中引进动作、行

为的主动者,表被动 被 ①故内惑于郑袖,外欺于张仪。(《屈原列传》)

②六艺经传皆通习之,不拘于时。(《师说》)

用法 意义 例句

介词 表施动者发出的动作、行

为所涉及的对象 和、跟、同 ①秦伯说,与郑人盟。(《烛

之武退秦师》)

②当与秦相较。(《六国

论》)

给、为、替 陈涉少时,尝与人佣耕。

(《陈涉世家》)

连词 表并列,连接词与词、词组

与词组 “和”“跟”“同”或仍

作“与” ①彼与彼年相若也,道相似

也。(《师说》)

②备他盗之出入与非常

也。(《鸿门宴》)

15.与

语气词 读yú,用在句末,表一般疑

问、感叹或反问 吗、吧、呢 为肥甘不足于口与 (《齐

桓晋文之事》)(表一般疑

问)

动词 见“清单一 120个常见文言实词例释” 用法 意义 例句

16.则

连词 表承接关系 就、便、那么 ①故木受绳则直,金就砺则利。(《劝学》)

②学而不思则罔,思而不学则殆。(《论语·为政》)

原来是(因为)、就是、是因为 临视,则虫集冠上。(《促织》)(原来是)

表转折关系 可是、然而、反倒、却 于其身也,则耻师焉,惑矣。(《师说》)

表让步关系 虽然、倒是 美则美矣,而未大也。(《庄子·天道》)

表假设关系 假如、如果 入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。(《生于忧患,死于安乐》)

“则……则……”并用,有加强对比的作用 “就”或不译 ①小则获邑,大则得城。(《六国论》)

②水则载舟,水则覆舟。(《荀子·王制》)

副词 用于加强判断,相当于

“即”“乃” 是、就是、便 ①此则岳阳楼之大观也。

(《岳阳楼记》)

②非死则徙尔。(《捕蛇者

说》)

用法 意义 例句

代词 用于动词、形容词等词语

后面,指具有该行为、特征

的人、事、物 ……的(人、事、物) ①较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍。(《六国论》)(……的东西)

②悟已往之不谏,知来者之可追。[《归去来兮辞(并序)》](……的事)

③而陋者乃以斧斤考击而求之。(《石钟山记》)(……的人)

用在数词后,指代事物 ……个方面、……种东

西、……件事情等 予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉

(《岳阳楼记》)(……种表现)

17.者

助词 用在后置的定语后,作定语

后置的标志,有时与“之”

搭配 “的”或不译 ①客有吹洞箫者,倚歌而和之。(《赤壁赋》)

②村中少年好事者驯养一虫。(《促织》)

③马之千里者,一食或尽粟一石。(《马说》)

④石之铿然有声者,所在皆是也。

(《石钟山记》)

用在“今”“昔”等时间

词后面,起补足音节的作用 “……的时候”或不译 古者富贵而名摩灭,不可胜记。(《报任安书》)

与“若”“如”“类”

“似”等连用,表示事物间

类同或类似关系 像……的(样子)、……似的 病偻,隆然伏行,有类橐驼者。

(《种树郭橐驼传》)

语气词 用在判断句主语后,起提顿

作用,引出判断 不译 楚左尹项伯者,项羽季父也。

(《鸿门宴》)

用于主语后,引出原因、解

释 ……的原因 ①蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。(《劝学》)

②吾妻之美我者,私我也。

(《邹忌讽齐王纳谏》)

用于否定词之后,表假设语

气 ……的话、如果……的话 不者,若属皆且为所虏!

(《鸿门宴》)

用在句末,表疑问语气 呢 谁为大王为此计者 (《鸿门宴》)

用法 意义 例句

代词 第三人称代词,一般作宾语 他(们)、她(们)、它(们) ①人非生而知之者,孰能无

惑 (《师说》)(它,指知识和道理)

②奉之弥繁,侵之愈急。

(《六国论》)(它,指秦国)

指示代词,表示近指 这、这些 之二虫又何知!(《逍遥游》)

18.之

助词 放在定语和中心语之间,相

当于现代汉语的“的” 的 仁义不施而攻守之势异也。(《过秦论》)

放在主语和谓语之间,取消

句子的独立性 不译 ①纵一苇之所如。(《赤壁赋》)

②臣之壮也,犹不如人。

(《烛之武退秦师》)

③师道之不传也久矣!(《师说》)

放在倒置的动(介)宾短语

之间,作为宾语前置的标志 不译 ①句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉。

(《师说》)

②夫晋,何厌之有 (《烛之武退秦师》)

助词 放在倒置的定语与中心语

之间,作为定语后置的标志 “的”或不译 ①凌万顷之茫然。(《赤壁赋》)

②蚓无爪牙之利,筋骨之强。(《劝学》)

③人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎 (《屈原列传》)

用在时间词或动词(多为不

及物动词)后面,调节音节,

无实义 不译 ①填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走。(《寡人之于国也》)

②顷之,持一象笏至。(《项脊轩志》)

动词 到……去 ①胡为乎遑遑欲何之

[《归去来兮辞(并序)》]

②项伯乃夜驰之沛公军。

(《鸿门宴》)

同课章节目录