专题四古代诗歌鉴赏 3.题组三 全国甲、乙等卷(课件)---2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题四古代诗歌鉴赏 3.题组三 全国甲、乙等卷(课件)---2026版语文高三一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 222.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-10-28 17:14:16 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

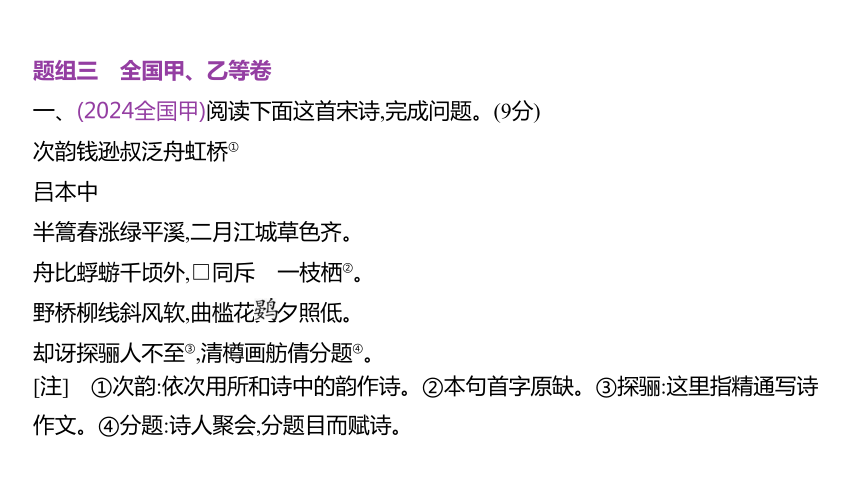

题组三 全国甲、乙等卷

一、(2024全国甲)阅读下面这首宋诗,完成问题。(9分)

次韵钱逊叔泛舟虹桥①

吕本中

半篙春涨绿平溪,二月江城草色齐。

舟比蜉蝣千顷外,□同斥 一枝栖②。

野桥柳线斜风软,曲槛花光夕照低。

却讶探骊人不至③,清樽画舫倩分题④。

[注] ①次韵:依次用所和诗中的韵作诗。②本句首字原缺。③探骊:这里指精通写诗

作文。④分题:诗人聚会,分题目而赋诗。

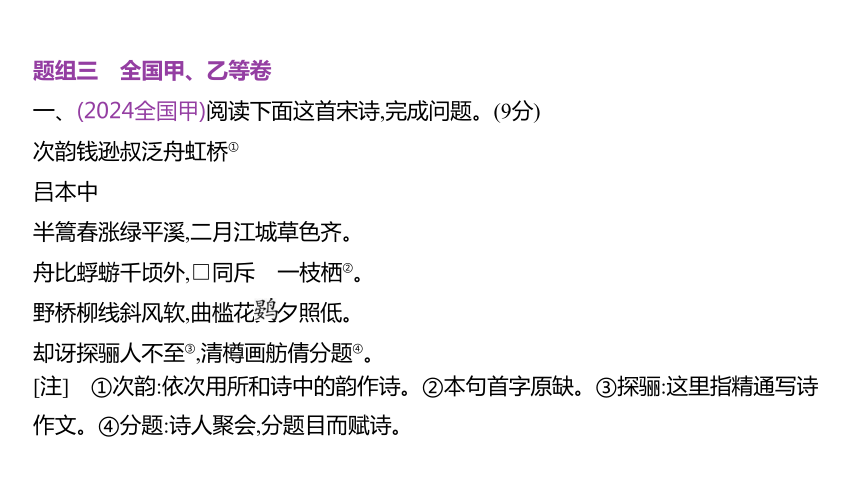

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.诗歌开篇写春水、草色,围绕色彩落笔,营造出一种愉悦的情感氛围。

B.春水新涨,水面辽阔宽广,在波间漂浮的船只显得如同蜉蝣一样细小。

C.斥 见于《庄子·逍遥游》,用来与鹏做对比,因此诗中缺字应是“鹏”。

D.诗歌的尾联写到了“分题”,以此收束,与题目中的“次韵”形成照应。

C

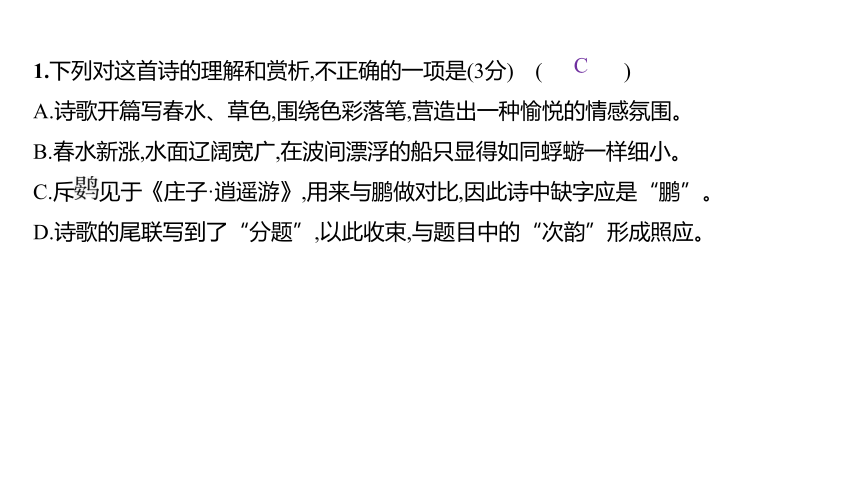

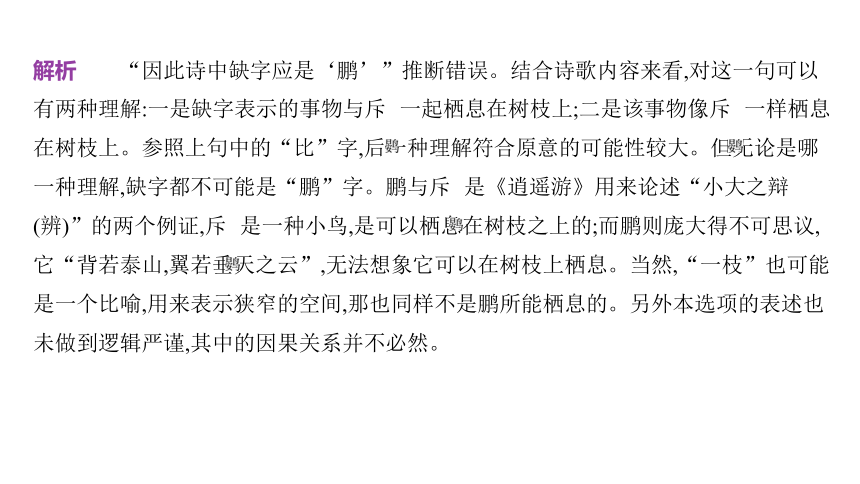

解析 “因此诗中缺字应是‘鹏’”推断错误。结合诗歌内容来看,对这一句可以

有两种理解:一是缺字表示的事物与斥 一起栖息在树枝上;二是该事物像斥 一样栖息

在树枝上。参照上句中的“比”字,后一种理解符合原意的可能性较大。但无论是哪

一种理解,缺字都不可能是“鹏”字。鹏与斥 是《逍遥游》用来论述“小大之辩

(辨)”的两个例证,斥 是一种小鸟,是可以栖息在树枝之上的;而鹏则庞大得不可思议,

它“背若泰山,翼若垂天之云”,无法想象它可以在树枝上栖息。当然,“一枝”也可能

是一个比喻,用来表示狭窄的空间,那也同样不是鹏所能栖息的。另外本选项的表述也

未做到逻辑严谨,其中的因果关系并不必然。

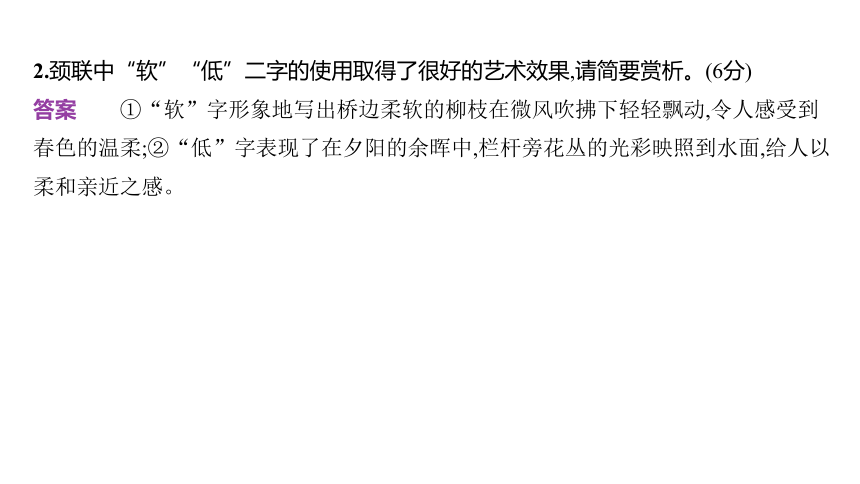

2.颈联中“软”“低”二字的使用取得了很好的艺术效果,请简要赏析。(6分)

答案 ①“软”字形象地写出桥边柔软的柳枝在微风吹拂下轻轻飘动,令人感受到

春色的温柔;②“低”字表现了在夕阳的余晖中,栏杆旁花丛的光彩映照到水面,给人以

柔和亲近之感。

解析 颈联使用的“软”“低”二字,看似寻常,却意蕴深远。“软”既可以是说事

物的柔软,也可以指态度的温和、柔和,在诗中,这个字所附着的主体可以是风中飘动的

柳枝,也可以是风本身,更可以是和煦的春日,它代表着和暖,代表着温柔,也衬托出诗人

处于这样美好境界中身心的舒适与沉醉;“低”字则表现出一种向下的指向,令人联想

到亲近,联想到柔和,与上句中的“软”字一起,超越了形象和声音,带给人触觉上的体

验。

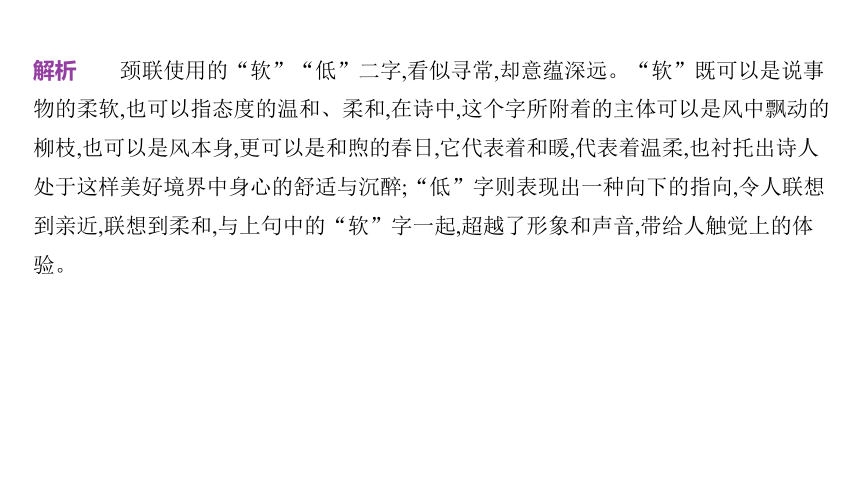

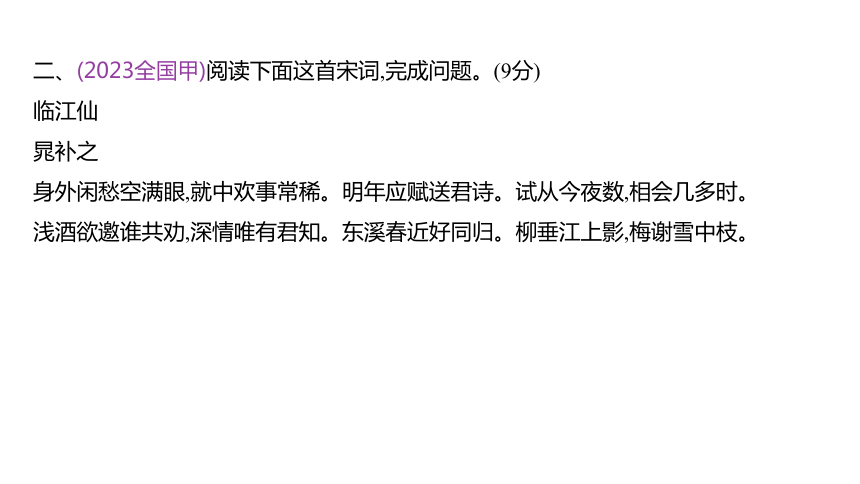

二、(2023全国甲)阅读下面这首宋词,完成问题。(9分)

临江仙

晁补之

身外闲愁空满眼,就中欢事常稀。明年应赋送君诗。试从今夜数,相会几多时。

浅酒欲邀谁共劝,深情唯有君知。东溪春近好同归。柳垂江上影,梅谢雪中枝。

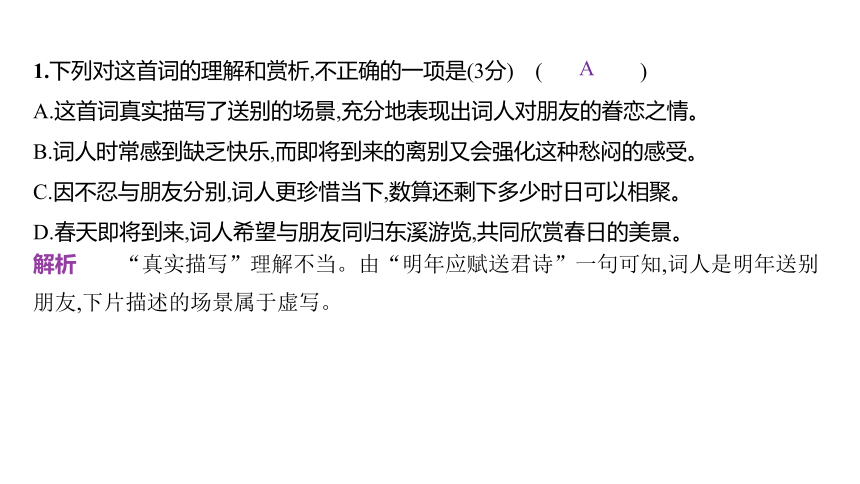

1.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.这首词真实描写了送别的场景,充分地表现出词人对朋友的眷恋之情。

B.词人时常感到缺乏快乐,而即将到来的离别又会强化这种愁闷的感受。

C.因不忍与朋友分别,词人更珍惜当下,数算还剩下多少时日可以相聚。

D.春天即将到来,词人希望与朋友同归东溪游览,共同欣赏春日的美景。

A

解析 “真实描写”理解不当。由“明年应赋送君诗”一句可知,词人是明年送别

朋友,下片描述的场景属于虚写。

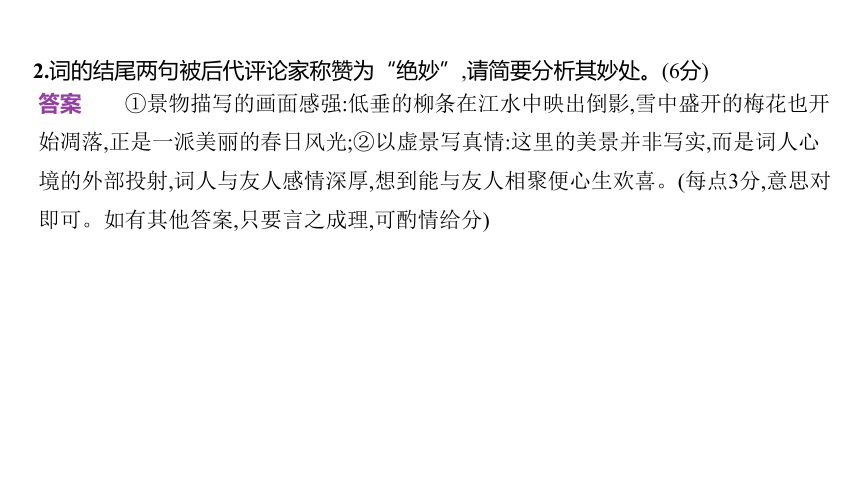

2.词的结尾两句被后代评论家称赞为“绝妙”,请简要分析其妙处。(6分)

答案 ①景物描写的画面感强:低垂的柳条在江水中映出倒影,雪中盛开的梅花也开

始凋落,正是一派美丽的春日风光;②以虚景写真情:这里的美景并非写实,而是词人心

境的外部投射,词人与友人感情深厚,想到能与友人相聚便心生欢喜。(每点3分,意思对

即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分)

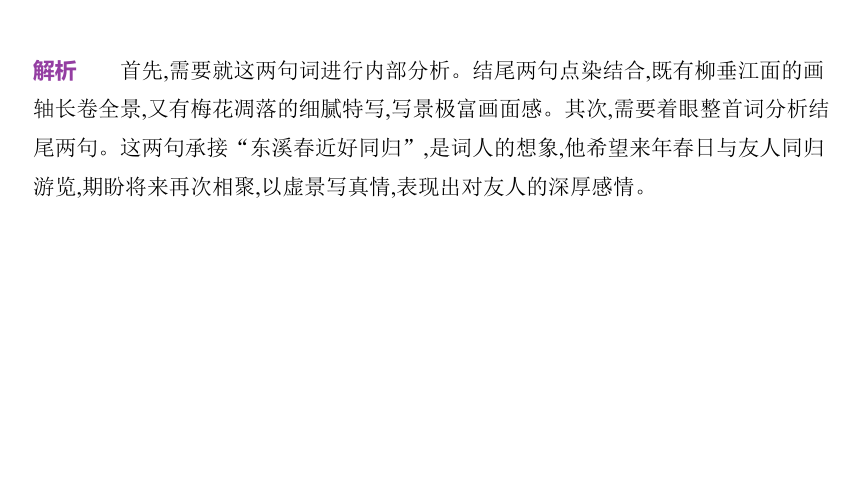

解析 首先,需要就这两句词进行内部分析。结尾两句点染结合,既有柳垂江面的画

轴长卷全景,又有梅花凋落的细腻特写,写景极富画面感。其次,需要着眼整首词分析结

尾两句。这两句承接“东溪春近好同归”,是词人的想象,他希望来年春日与友人同归

游览,期盼将来再次相聚,以虚景写真情,表现出对友人的深厚感情。

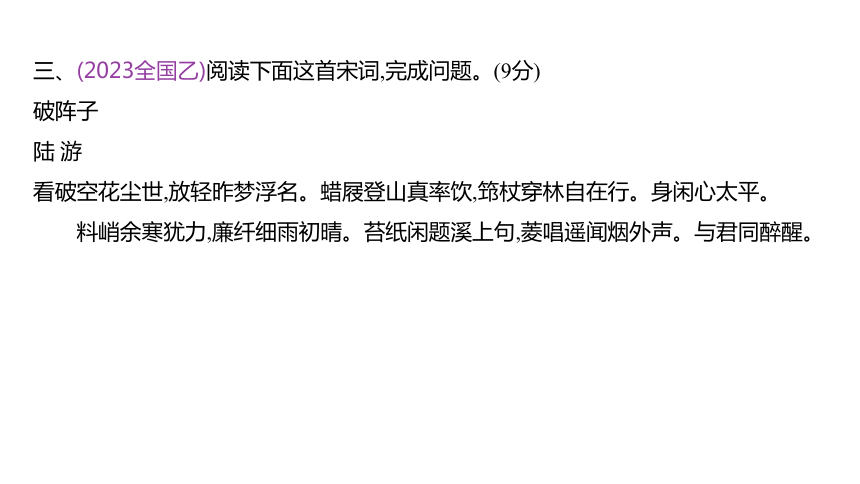

三、(2023全国乙)阅读下面这首宋词,完成问题。(9分)

破阵子

陆 游

看破空花尘世,放轻昨梦浮名。蜡屐登山真率饮,筇杖穿林自在行。身闲心太平。

料峭余寒犹力,廉纤细雨初晴。苔纸闲题溪上句,菱唱遥闻烟外声。与君同醉醒。

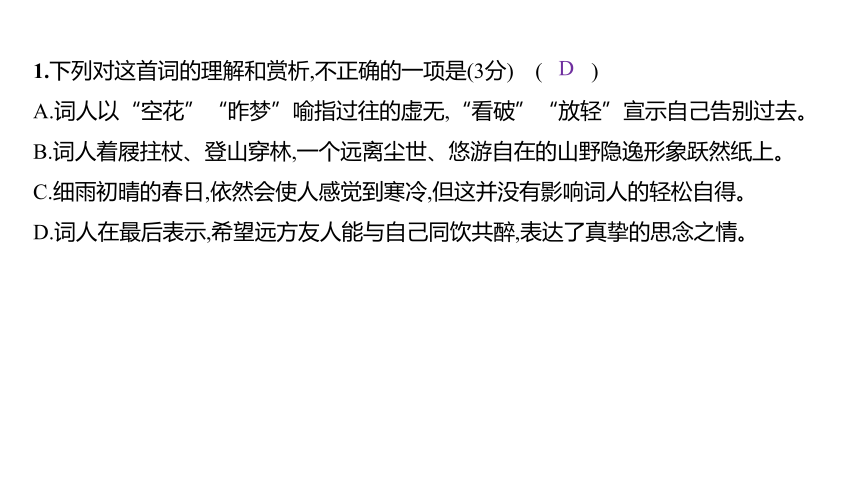

1.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.词人以“空花”“昨梦”喻指过往的虚无,“看破”“放轻”宣示自己告别过去。

B.词人着屐拄杖、登山穿林,一个远离尘世、悠游自在的山野隐逸形象跃然纸上。

C.细雨初晴的春日,依然会使人感觉到寒冷,但这并没有影响词人的轻松自得。

D.词人在最后表示,希望远方友人能与自己同饮共醉,表达了真挚的思念之情。

D

解析 D项有两处错误:①“与君同醉醒”中,“君”是泛指,并非指“远方友人”;②

“表达了真挚的思念之情”有误,“醉”和“醒”都是闲居中自由自在生活的表现,是

对上片“真率饮”的呼应,从“看破”“放轻”“真率”“自在”“身闲”等关键词

可以看出,本词想要表达的是词人内心的闲适情趣和自在心情,词作通篇与远方友人和

真挚思念无关。

2.这首词是如何表现词人闲适心情的 请结合作品简要分析。(6分)

答案 ①采用直抒胸臆的表现方法;②开篇即言志,表明自己看轻尘世浮名;③在描写

登山、穿林等生活场景时,也直白地表达出感受。(每点2分,①与②③是总分关系,意思

对即可)

解析 由题干“是如何表现词人闲适心情”可知,本题考查的是考生对具体抒情方

式的掌握。答题时,要能从整体和细节两方面进行思考。全词以直抒胸臆为主,直接表

达词人闲居中“身闲心太平”的适意之情。具体而言,上片开篇两句写词人看破虚幻

的世界,放弃过往的名利,直接表明自己豁达自然、超凡脱俗的人生志趣。然后,词人在

对登山、饮酒、穿林、作诗、听歌等生活场景的描写中,通过“真率”“自在”“身

闲”“闲题”等词,直接表达了自己内心宁静从容、乐观淡泊的闲适情趣。

四、(2022全国甲)阅读下面两首宋诗,完成问题。(9分)

画眉鸟

欧阳修

百啭千声随意移,山花红紫树高低。

始知锁向金笼听,不及林间自在啼。

画眉禽

文 同

尽日闲窗生好风,一声初听下高笼。

公庭事简人皆散,如在千岩万壑中。

1.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.欧诗和文诗题目大体相同,都是以画眉鸟作为直接描写对象的咏物诗。

B.欧诗所写的画眉鸟在花木间自由飞行,文诗中的画眉鸟则在笼中饲养。

C.欧诗认为鸟笼内外的画眉鸟,其鸣叫声有差别,而文诗对此并未涉及。

D.欧诗中的“林间”与文诗中的“千岩万壑”具有大致相同的文化含意。

A

解析 A项,“都是以画眉鸟作为直接描写对象的咏物诗”错误。欧诗属于咏物

诗。文诗虽以“画眉禽”为题,但并未具体地描写画眉鸟的形象和叫声,而是从诗人的

角度,写自己听到鸟叫声及了却简单的公事、众人散尽之后的感受,没有直接将画眉鸟

作为吟咏的对象,并非咏物诗。

2.这两首诗中,画眉鸟所起的作用并不相同。请简要分析。(6分)

答案 ①欧诗中的画眉鸟寄托了诗人的感情,诗歌表面上是写鸟,实际上是写人,表达

了诗人对自由生活的向往和追求;②文诗中画眉鸟的鸣叫声烘托出轻松的气氛,有助于

表现诗人在公务闲暇时悠然自得的状态。

解析 本题考查诗歌物象的作用。答题时应先明晰两诗的主题。欧诗的主题在于

抒发胸中郁结,表达自己对无拘无束、自由自在生活的向往,画眉鸟是情感的引发,也是

情感的寄托。而文诗的主题在于表现自己公务之余悠闲自在的生活状态,诗人了却简

单的公事,众人散尽之后,衙署清幽安静,此时再听画眉鸟的鸣声,如同置身于“千岩万

壑中”,悠远空旷,清幽寂静,画眉鸟的鸣叫声只是烘托了这种轻松悠闲的氛围,与欧诗

中的画眉鸟所起的作用是完全不同的。

五、(2022全国乙)阅读下面这首唐诗,完成问题。(9分)

白下驿饯唐少府

王 勃

下驿穷交日,昌亭旅食年。

相知何用早 怀抱即依然。

浦楼低晚照,乡路隔风烟。

去去如何道 长安在日边。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.这首诗系饯行之作,送别的对象为唐少府,是诗人早年的知心好友。

B.诗人与唐少府都曾有过潦倒不得志的经历,这也是他们友谊的基础。

C.颈联中的“低”“隔”,使得饯别场景的描写有了高低远近的层次感。

D.颔联和尾联中的问句,使语气起伏,也增添了诗作的豪迈昂扬气概。

A

解析 “是诗人早年的知心好友”错,由颔联上句“相知何用早 ”可知,诗人与唐

少府认识的时间并不长,并非早年就与唐少府成为知心好友。

2.本诗与《送杜少府之任蜀州》都是王勃的送别之作,但诗人排遣离愁的方法有所不

同。请结合内容简要分析。(6分)

答案 ①《送杜少府之任蜀州》中的“海内存知己,天涯若比邻”以彼此间的深情

厚谊排遣离愁;②本诗中的“去去如何道 长安在日边”则是用对友人前程的美好祝愿

来排遣离愁。

解析 《送杜少府之任蜀州》一诗的颈联写出友谊不受时间的限制和空间的阻隔,

是永恒的、无所不在的,所抒发的情感是乐观豁达的;尾联的“无为”既是对朋友的叮

咛,也是自己排遣离愁的情怀吐露,表现出诗人志向高远、乐观豁达的特点。这两句一

洗送别诗中悲苦缠绵之态,排遣离愁,乐观豁达,属于直抒胸臆。

本诗中尾联是诗人想象与友人分别后的情景,写出了友人要去的地方是长安,运用“日

近长安远”的典故,并借此激励朋友去长安施展才华抱负、建功立业来排遣离愁。这

是通过用典来抒情。

得分关键

每点3分,每一点引用或恰当阐释原诗内容得1分,点出排遣离愁的方法得2分。如

果没有点出排遣离愁的方法或相关分析不正确,但指出了正确手法(前者为直抒胸臆/

直接抒情、后者为借典抒情),得1分。

第①点中,排遣离愁的方法答“以彼此间难能可贵/坚不可摧的友谊排遣离愁”

“通过安慰/劝慰/宽慰自己和友人排遣离愁”“通过自己洒脱/旷达/乐观、积极的态

度排遣离愁”等也可以。

第②点中,排遣离愁的方法答“用对友人前程的美好憧憬/祝福/期许/期盼来排遣

离愁”“通过畅想友人美好的未来来排遣离愁”等也可以。

六、(2021全国甲)阅读下面这首宋诗,完成问题。(9分)

和南丰先生出山之作①

陈师道

侧径篮舁两眼明②,出山犹带骨毛清③。

白云笑我还多事,流水随人合有情。

不及鸟飞浑自在,羡他僧住便平生。

未能与世全无意,起为苍生试一鸣。

[注] ①南丰先生:曾巩,陈师道敬重仰慕的师长。②侧径:狭窄的路。篮舁:竹轿。③骨

毛清:谓超凡脱俗,具有神仙之姿。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.出山之初的曾巩,展现出来的是一个明净爽利、风骨秀异的高士形象。

B.颔联两句使用拟人的修辞手法,表现白云和流水对于曾巩出山的态度。

C.住在山中的僧人虽然不能像飞鸟一样自由自在,但其生活也令人羡慕。

D.陈师道在诗中书写了曾巩的人生志趣与处世情怀,笔端饱含敬佩之情。

C

解析 “住在山中的僧人虽然不能像飞鸟一样自由自在”理解有误,颈联的意思是

“身在官场终不如山中飞鸟那般自由自在,艳羡隐居山中的僧人可以悠然闲适地度过

一生”。

2.在陈师道看来,曾巩是如何处理“仕”与“隐”的关系的 请简要分析。(6分)

答案 ①在曾巩那里,“仕”与“隐”并非截然对立,而是可以兼容于一身的;②曾巩

向往离世高蹈、超凡脱俗,但他又不能忘情于天下苍生,愿意承担社会责任,有深厚的济

世情怀。(每答出一点给3分,意思答对即可)

解析 根据颈联、尾联可知,曾巩虽然知道为官不自在,但为了天下苍生自己愿意出

山。由此概括曾巩对“仕”与“隐”的关系的处理,即并非截然对立,而是兼容于一

身。答题时要先概括再分析。

七、(2021全国乙)阅读下面这首宋词,完成问题。(9分)

鹊桥仙·赠鹭鸶

辛弃疾

溪边白鹭,来吾告汝:“溪里鱼儿堪数。主人怜汝汝怜鱼,要物我欣然一处。

白沙远浦,青泥别渚,剩有虾跳鳅舞。听君飞去饱时来,看头上风吹一缕。”

1.下列对这首词的理解与赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.上阕结尾句“要物我欣然一处”,表达了人与自然和谐共处的美好愿望。

B.因“溪里鱼儿堪数”,故作者建议鹭鸶去虾鳅较多的“远浦”“别渚”。

C.本词将鹭鸶作为题赠对象,以“汝”“君”相称,营造出轻松亲切的氛围。

D.词末从听觉和视觉上分别书写了鹭鸶饱食后心满意足的状态,活灵活现。

D

解析 该项从描写技巧方面鉴赏词的末句,设误点在“听”上,因后半句对应的字是

“看”,为视觉描写;这个“听”字很容易被误解为“听觉”描写,但这里的“听”为

“听任、听凭”之意,词义理解的错误容易造成对技巧使用的误解。

2.这首词的语言特色鲜明,请简要分析。(6分)

答案 ①使用对话口吻,浅近直白,通俗易懂;②语言诙谐风趣,活泼生动。(每点3分)

解析 鉴赏语言特色,可以从遣词造句、手法运用、语言风格等角度来切入。本词

采用第二人称,以与鹭鸶对话的形式展开全词:上阕劝说鹭鸶要怜爱潭中为数不多的几

条游鱼;下阕希望鹭鸶饱食之后再乘清风悠闲归来。语言幽默,通俗易懂,亲切自然,表

达了词人希望维护山水清幽和谐、物我和谐的愿望,流露出美好的生活情趣。通篇采

用拟人修辞,将鹭鸶人格化,增强了语言的生动形象性。

八、(2020全国Ⅰ)阅读下面这首唐诗,完成问题。(9分)

奉和袭美抱疾杜门见寄次韵①

陆龟蒙

虽失春城醉上期,下帷裁遍未裁诗②。

因吟郢岸百亩蕙③,欲采商崖三秀芝④。

栖野鹤笼宽使织,施山僧饭别教炊。

但医沈约重瞳健⑤,不怕江花不满枝。

[注] ①袭美,即陆龟蒙的好友皮日休。②下帷:放下室内悬挂的帷幕。指教书。裁诗:

作诗。③《楚辞·离骚》:“余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩。”比喻培养人才。④商

崖:这里泛指山崖。⑤沈约,南朝诗人,史载其眼中有两个瞳孔。这里以沈约代指皮日

休。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.作者写作此诗之时,皮日休正患病居家,闭门谢客,与外界不通音讯。

B.由于友人患病,原有的约会被暂时搁置,作者游春的诗篇也未能写出。

C.作者虽然身在书斋从事教学,但心中盼望能走进自然,领略美好春光。

D.尾联使用了关于沈约的典故,可以由此推测皮日休所患的疾病是目疾。

A

解析 A项,由诗歌题目“奉和袭美抱疾杜门见寄次韵”可知,作者写这首诗的原因

是皮日休抱病在家,闭门谢客,却给作者写了一封信,作者回信以示酬和。由此可见,皮

日休与作者陆龟蒙互通书信,唱和诗歌,故“与外界不通音讯”错。B项,由首联可知,朋

友生病未能赴约,未能欣赏春日美景,作者因忙于“教书”,也未能“裁诗”。故选项正

确。C项,选项是对颈联内容的分析鉴赏,颈联紧承颔联的书斋生涯,结合“栖野鹤笼”

“施山僧饭”可知,作者盼望走出书斋,走进大自然,去领略春日美景。故选项正确。D

项,选项是对尾联内容的分析鉴赏,诗句化用沈约典故,史载沈约眼中有两个瞳孔,由

“重瞳健”的祝愿可知,皮日休患的是有关眼睛的疾病。故选项正确。

2.请简要概括本诗所表达的思想感情。(6分)

答案 ①表达了不能与友人相聚,一起赋诗饮酒、饱览春色的遗憾;②宽慰友人,表达

对友人能够战胜病患的信心和对以后美好生活的展望。(每点3分)

解析 由注释①可知,作者和皮日休是好友。根据标题和首联可知,好友患病,原有的

赏春约会搁置,由此可推知作者有无法和好友共同赏景的遗憾。尾联则表达了对好友

病愈重赏美景的期待。

九、(2020全国Ⅱ)阅读下面这首宋诗,完成问题。(9分)

读 史

王安石

自古功名亦苦辛,行藏终欲付何人。

当时黮闇犹承误①,末俗纷纭更乱真。

糟粕所传非粹美②,丹青难写是精神。

区区岂尽高贤意,独守千秋纸上尘。

[注] ①黮闇:蒙昧,糊涂。②糟粕:这里用来指代典籍,也作“糟魄”,《庄子·天道》:

“然则君之所读者,古人之糟魄已夫。”

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.这首诗从大处着眼,并不是针对某个具体的历史事件、历史人物而作。

B.历代高人贤士一世奔忙,建立功业,但无法避免身后湮没无闻的可能。

C.历史人物在其所处的时代已经难免被误解,在世俗的传言中更会失真。

D.颈联的上下两句反复陈说,表明诗人的观点,堪称这首诗的警策之语。

B

解析 由诗歌的颔联和颈联可知,诗人认为历代高人贤士的功业或思想精神,因为种

种理由不能很好地流传下去,并非“无法避免身后湮没无闻的可能”。

2.这首诗阐述了一个什么样的道理 对我们有何启示 (6分)

答案 第一问:史书是由人编写的,难以做到绝对客观,所以历史记载与历史真实之间

存在差异。(3分)

第二问:在读书时必须保持批判精神,善于分辨,切忌盲从。(3分)

解析 解答本题,需整体把握诗歌内容,并分析诗歌主旨。首联将贤人生前为功名付

出的“苦辛”与死后任写史人摆布进行对比,揭示了无数贤人的悲哀。颔联从史实失

真的角度叙写贤人的悲哀。颈联侧重感叹史书的不客观,认为它难现贤人的精神。尾

联以沉痛的笔触状写了贤人功业蒙尘纳垢却又无力辩说的凄凉结局。综观全诗,诗人

就读史有感而发,表达了史书难以做到客观真实的观点,表现了诗人的怀疑和批判精

神。据此可知,诗人身上的怀疑和批判精神是值得后人学习的。

十、(2020全国Ⅲ)阅读下面这首宋诗,完成问题。(9分)

苦 笋

陆 游

藜藿盘中忽眼明①,骈头脱襁白玉婴。

极知耿介种性别,苦节乃与生俱生。

我见魏征殊媚妩②,约束儿童勿多取。

人才自古要养成,放使干霄战风雨。

[注] ①藜藿:藜和藿。泛指粗劣的饭菜。②唐太宗曾说,别人认为魏征言行无礼,我却

觉得他很妩媚。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.诗人看到盘中摆放的一对剥去外皮的竹笋, 洁白鲜嫩,不禁眼前一亮。

B.诗的三、四两句既是对苦笋的直接描写,又有所引申,使苦笋人格化。

C.诗人虽然喜爱苦笋,但毕竟吃起来口感苦涩,所以吩咐不要过多取食。

D.全诗以议论收尾,指出人才养成既需要发展空间,也要经受风雨磨炼。

C

解析 A项,“脱襁”即剥去外皮;“白玉婴”则将苦笋比作洁白的婴儿。“婴”字

凸显苦笋的“鲜嫩”;而“忽眼明”则生动描写了苦笋给诗人眼前一亮的感受,惊喜之

情跃然纸上。选项分析正确。B项,“耿介”一词运用拟人手法,凸显苦笋耿介正直的

品格,在将苦笋人格化的同时,暗含对其赞美之意;“与生俱生”是对苦笋生长情况的直

接描写。选项分析正确。C项,“毕竟吃起来口感苦涩,所以吩咐不要过多取食”曲解

诗意,“约束儿童勿多取”的原因是诗人认为苦笋和魏征一样耿介有节操。D项,尾联

紧承颈联内容,突出强调“养成”与“战风雨”对人才培养的重要意义:“养成”凸显

人才需要发展空间,“战风雨”则强调人才需要磨砺与锤炼。尾联直接表明了诗人的

观点态度。选项分析正确。

2.诗人由苦笋联想到了魏征,这二者有何相似之处 请简要分析。(6分)

答案 ①历史上的魏征以“犯颜直谏”著称,其言行常常令人难以接受,好比苦笋的

滋味并不适口;②苦笋与生俱来的“苦节”,象征耿介性格,与魏征方正的人格相似,应

该得到认可。(每点3分)

解析 本题要求找出魏征和苦笋之间的相似点。历史上的魏征直言敢谏,人多认为

“言行无礼”,难以接受,和苦笋的“苦”有相似之处。诗歌颔联“极知耿介种性别,苦

节乃与生俱生”,指出苦笋的“苦节”是与生俱来的,它象征着耿介的性格,这里表达了

诗人对苦笋品质的认可和赞美。颈联中“我见魏征殊媚妩”引唐太宗的话表达唐太

宗对魏征方正人格的认可和欣赏。由此可知,苦笋的“苦节”所象征的耿介性格与魏

征的方正人格相似,应得到认可。

题组三 全国甲、乙等卷

一、(2024全国甲)阅读下面这首宋诗,完成问题。(9分)

次韵钱逊叔泛舟虹桥①

吕本中

半篙春涨绿平溪,二月江城草色齐。

舟比蜉蝣千顷外,□同斥 一枝栖②。

野桥柳线斜风软,曲槛花光夕照低。

却讶探骊人不至③,清樽画舫倩分题④。

[注] ①次韵:依次用所和诗中的韵作诗。②本句首字原缺。③探骊:这里指精通写诗

作文。④分题:诗人聚会,分题目而赋诗。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.诗歌开篇写春水、草色,围绕色彩落笔,营造出一种愉悦的情感氛围。

B.春水新涨,水面辽阔宽广,在波间漂浮的船只显得如同蜉蝣一样细小。

C.斥 见于《庄子·逍遥游》,用来与鹏做对比,因此诗中缺字应是“鹏”。

D.诗歌的尾联写到了“分题”,以此收束,与题目中的“次韵”形成照应。

C

解析 “因此诗中缺字应是‘鹏’”推断错误。结合诗歌内容来看,对这一句可以

有两种理解:一是缺字表示的事物与斥 一起栖息在树枝上;二是该事物像斥 一样栖息

在树枝上。参照上句中的“比”字,后一种理解符合原意的可能性较大。但无论是哪

一种理解,缺字都不可能是“鹏”字。鹏与斥 是《逍遥游》用来论述“小大之辩

(辨)”的两个例证,斥 是一种小鸟,是可以栖息在树枝之上的;而鹏则庞大得不可思议,

它“背若泰山,翼若垂天之云”,无法想象它可以在树枝上栖息。当然,“一枝”也可能

是一个比喻,用来表示狭窄的空间,那也同样不是鹏所能栖息的。另外本选项的表述也

未做到逻辑严谨,其中的因果关系并不必然。

2.颈联中“软”“低”二字的使用取得了很好的艺术效果,请简要赏析。(6分)

答案 ①“软”字形象地写出桥边柔软的柳枝在微风吹拂下轻轻飘动,令人感受到

春色的温柔;②“低”字表现了在夕阳的余晖中,栏杆旁花丛的光彩映照到水面,给人以

柔和亲近之感。

解析 颈联使用的“软”“低”二字,看似寻常,却意蕴深远。“软”既可以是说事

物的柔软,也可以指态度的温和、柔和,在诗中,这个字所附着的主体可以是风中飘动的

柳枝,也可以是风本身,更可以是和煦的春日,它代表着和暖,代表着温柔,也衬托出诗人

处于这样美好境界中身心的舒适与沉醉;“低”字则表现出一种向下的指向,令人联想

到亲近,联想到柔和,与上句中的“软”字一起,超越了形象和声音,带给人触觉上的体

验。

二、(2023全国甲)阅读下面这首宋词,完成问题。(9分)

临江仙

晁补之

身外闲愁空满眼,就中欢事常稀。明年应赋送君诗。试从今夜数,相会几多时。

浅酒欲邀谁共劝,深情唯有君知。东溪春近好同归。柳垂江上影,梅谢雪中枝。

1.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.这首词真实描写了送别的场景,充分地表现出词人对朋友的眷恋之情。

B.词人时常感到缺乏快乐,而即将到来的离别又会强化这种愁闷的感受。

C.因不忍与朋友分别,词人更珍惜当下,数算还剩下多少时日可以相聚。

D.春天即将到来,词人希望与朋友同归东溪游览,共同欣赏春日的美景。

A

解析 “真实描写”理解不当。由“明年应赋送君诗”一句可知,词人是明年送别

朋友,下片描述的场景属于虚写。

2.词的结尾两句被后代评论家称赞为“绝妙”,请简要分析其妙处。(6分)

答案 ①景物描写的画面感强:低垂的柳条在江水中映出倒影,雪中盛开的梅花也开

始凋落,正是一派美丽的春日风光;②以虚景写真情:这里的美景并非写实,而是词人心

境的外部投射,词人与友人感情深厚,想到能与友人相聚便心生欢喜。(每点3分,意思对

即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分)

解析 首先,需要就这两句词进行内部分析。结尾两句点染结合,既有柳垂江面的画

轴长卷全景,又有梅花凋落的细腻特写,写景极富画面感。其次,需要着眼整首词分析结

尾两句。这两句承接“东溪春近好同归”,是词人的想象,他希望来年春日与友人同归

游览,期盼将来再次相聚,以虚景写真情,表现出对友人的深厚感情。

三、(2023全国乙)阅读下面这首宋词,完成问题。(9分)

破阵子

陆 游

看破空花尘世,放轻昨梦浮名。蜡屐登山真率饮,筇杖穿林自在行。身闲心太平。

料峭余寒犹力,廉纤细雨初晴。苔纸闲题溪上句,菱唱遥闻烟外声。与君同醉醒。

1.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.词人以“空花”“昨梦”喻指过往的虚无,“看破”“放轻”宣示自己告别过去。

B.词人着屐拄杖、登山穿林,一个远离尘世、悠游自在的山野隐逸形象跃然纸上。

C.细雨初晴的春日,依然会使人感觉到寒冷,但这并没有影响词人的轻松自得。

D.词人在最后表示,希望远方友人能与自己同饮共醉,表达了真挚的思念之情。

D

解析 D项有两处错误:①“与君同醉醒”中,“君”是泛指,并非指“远方友人”;②

“表达了真挚的思念之情”有误,“醉”和“醒”都是闲居中自由自在生活的表现,是

对上片“真率饮”的呼应,从“看破”“放轻”“真率”“自在”“身闲”等关键词

可以看出,本词想要表达的是词人内心的闲适情趣和自在心情,词作通篇与远方友人和

真挚思念无关。

2.这首词是如何表现词人闲适心情的 请结合作品简要分析。(6分)

答案 ①采用直抒胸臆的表现方法;②开篇即言志,表明自己看轻尘世浮名;③在描写

登山、穿林等生活场景时,也直白地表达出感受。(每点2分,①与②③是总分关系,意思

对即可)

解析 由题干“是如何表现词人闲适心情”可知,本题考查的是考生对具体抒情方

式的掌握。答题时,要能从整体和细节两方面进行思考。全词以直抒胸臆为主,直接表

达词人闲居中“身闲心太平”的适意之情。具体而言,上片开篇两句写词人看破虚幻

的世界,放弃过往的名利,直接表明自己豁达自然、超凡脱俗的人生志趣。然后,词人在

对登山、饮酒、穿林、作诗、听歌等生活场景的描写中,通过“真率”“自在”“身

闲”“闲题”等词,直接表达了自己内心宁静从容、乐观淡泊的闲适情趣。

四、(2022全国甲)阅读下面两首宋诗,完成问题。(9分)

画眉鸟

欧阳修

百啭千声随意移,山花红紫树高低。

始知锁向金笼听,不及林间自在啼。

画眉禽

文 同

尽日闲窗生好风,一声初听下高笼。

公庭事简人皆散,如在千岩万壑中。

1.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.欧诗和文诗题目大体相同,都是以画眉鸟作为直接描写对象的咏物诗。

B.欧诗所写的画眉鸟在花木间自由飞行,文诗中的画眉鸟则在笼中饲养。

C.欧诗认为鸟笼内外的画眉鸟,其鸣叫声有差别,而文诗对此并未涉及。

D.欧诗中的“林间”与文诗中的“千岩万壑”具有大致相同的文化含意。

A

解析 A项,“都是以画眉鸟作为直接描写对象的咏物诗”错误。欧诗属于咏物

诗。文诗虽以“画眉禽”为题,但并未具体地描写画眉鸟的形象和叫声,而是从诗人的

角度,写自己听到鸟叫声及了却简单的公事、众人散尽之后的感受,没有直接将画眉鸟

作为吟咏的对象,并非咏物诗。

2.这两首诗中,画眉鸟所起的作用并不相同。请简要分析。(6分)

答案 ①欧诗中的画眉鸟寄托了诗人的感情,诗歌表面上是写鸟,实际上是写人,表达

了诗人对自由生活的向往和追求;②文诗中画眉鸟的鸣叫声烘托出轻松的气氛,有助于

表现诗人在公务闲暇时悠然自得的状态。

解析 本题考查诗歌物象的作用。答题时应先明晰两诗的主题。欧诗的主题在于

抒发胸中郁结,表达自己对无拘无束、自由自在生活的向往,画眉鸟是情感的引发,也是

情感的寄托。而文诗的主题在于表现自己公务之余悠闲自在的生活状态,诗人了却简

单的公事,众人散尽之后,衙署清幽安静,此时再听画眉鸟的鸣声,如同置身于“千岩万

壑中”,悠远空旷,清幽寂静,画眉鸟的鸣叫声只是烘托了这种轻松悠闲的氛围,与欧诗

中的画眉鸟所起的作用是完全不同的。

五、(2022全国乙)阅读下面这首唐诗,完成问题。(9分)

白下驿饯唐少府

王 勃

下驿穷交日,昌亭旅食年。

相知何用早 怀抱即依然。

浦楼低晚照,乡路隔风烟。

去去如何道 长安在日边。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.这首诗系饯行之作,送别的对象为唐少府,是诗人早年的知心好友。

B.诗人与唐少府都曾有过潦倒不得志的经历,这也是他们友谊的基础。

C.颈联中的“低”“隔”,使得饯别场景的描写有了高低远近的层次感。

D.颔联和尾联中的问句,使语气起伏,也增添了诗作的豪迈昂扬气概。

A

解析 “是诗人早年的知心好友”错,由颔联上句“相知何用早 ”可知,诗人与唐

少府认识的时间并不长,并非早年就与唐少府成为知心好友。

2.本诗与《送杜少府之任蜀州》都是王勃的送别之作,但诗人排遣离愁的方法有所不

同。请结合内容简要分析。(6分)

答案 ①《送杜少府之任蜀州》中的“海内存知己,天涯若比邻”以彼此间的深情

厚谊排遣离愁;②本诗中的“去去如何道 长安在日边”则是用对友人前程的美好祝愿

来排遣离愁。

解析 《送杜少府之任蜀州》一诗的颈联写出友谊不受时间的限制和空间的阻隔,

是永恒的、无所不在的,所抒发的情感是乐观豁达的;尾联的“无为”既是对朋友的叮

咛,也是自己排遣离愁的情怀吐露,表现出诗人志向高远、乐观豁达的特点。这两句一

洗送别诗中悲苦缠绵之态,排遣离愁,乐观豁达,属于直抒胸臆。

本诗中尾联是诗人想象与友人分别后的情景,写出了友人要去的地方是长安,运用“日

近长安远”的典故,并借此激励朋友去长安施展才华抱负、建功立业来排遣离愁。这

是通过用典来抒情。

得分关键

每点3分,每一点引用或恰当阐释原诗内容得1分,点出排遣离愁的方法得2分。如

果没有点出排遣离愁的方法或相关分析不正确,但指出了正确手法(前者为直抒胸臆/

直接抒情、后者为借典抒情),得1分。

第①点中,排遣离愁的方法答“以彼此间难能可贵/坚不可摧的友谊排遣离愁”

“通过安慰/劝慰/宽慰自己和友人排遣离愁”“通过自己洒脱/旷达/乐观、积极的态

度排遣离愁”等也可以。

第②点中,排遣离愁的方法答“用对友人前程的美好憧憬/祝福/期许/期盼来排遣

离愁”“通过畅想友人美好的未来来排遣离愁”等也可以。

六、(2021全国甲)阅读下面这首宋诗,完成问题。(9分)

和南丰先生出山之作①

陈师道

侧径篮舁两眼明②,出山犹带骨毛清③。

白云笑我还多事,流水随人合有情。

不及鸟飞浑自在,羡他僧住便平生。

未能与世全无意,起为苍生试一鸣。

[注] ①南丰先生:曾巩,陈师道敬重仰慕的师长。②侧径:狭窄的路。篮舁:竹轿。③骨

毛清:谓超凡脱俗,具有神仙之姿。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.出山之初的曾巩,展现出来的是一个明净爽利、风骨秀异的高士形象。

B.颔联两句使用拟人的修辞手法,表现白云和流水对于曾巩出山的态度。

C.住在山中的僧人虽然不能像飞鸟一样自由自在,但其生活也令人羡慕。

D.陈师道在诗中书写了曾巩的人生志趣与处世情怀,笔端饱含敬佩之情。

C

解析 “住在山中的僧人虽然不能像飞鸟一样自由自在”理解有误,颈联的意思是

“身在官场终不如山中飞鸟那般自由自在,艳羡隐居山中的僧人可以悠然闲适地度过

一生”。

2.在陈师道看来,曾巩是如何处理“仕”与“隐”的关系的 请简要分析。(6分)

答案 ①在曾巩那里,“仕”与“隐”并非截然对立,而是可以兼容于一身的;②曾巩

向往离世高蹈、超凡脱俗,但他又不能忘情于天下苍生,愿意承担社会责任,有深厚的济

世情怀。(每答出一点给3分,意思答对即可)

解析 根据颈联、尾联可知,曾巩虽然知道为官不自在,但为了天下苍生自己愿意出

山。由此概括曾巩对“仕”与“隐”的关系的处理,即并非截然对立,而是兼容于一

身。答题时要先概括再分析。

七、(2021全国乙)阅读下面这首宋词,完成问题。(9分)

鹊桥仙·赠鹭鸶

辛弃疾

溪边白鹭,来吾告汝:“溪里鱼儿堪数。主人怜汝汝怜鱼,要物我欣然一处。

白沙远浦,青泥别渚,剩有虾跳鳅舞。听君飞去饱时来,看头上风吹一缕。”

1.下列对这首词的理解与赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.上阕结尾句“要物我欣然一处”,表达了人与自然和谐共处的美好愿望。

B.因“溪里鱼儿堪数”,故作者建议鹭鸶去虾鳅较多的“远浦”“别渚”。

C.本词将鹭鸶作为题赠对象,以“汝”“君”相称,营造出轻松亲切的氛围。

D.词末从听觉和视觉上分别书写了鹭鸶饱食后心满意足的状态,活灵活现。

D

解析 该项从描写技巧方面鉴赏词的末句,设误点在“听”上,因后半句对应的字是

“看”,为视觉描写;这个“听”字很容易被误解为“听觉”描写,但这里的“听”为

“听任、听凭”之意,词义理解的错误容易造成对技巧使用的误解。

2.这首词的语言特色鲜明,请简要分析。(6分)

答案 ①使用对话口吻,浅近直白,通俗易懂;②语言诙谐风趣,活泼生动。(每点3分)

解析 鉴赏语言特色,可以从遣词造句、手法运用、语言风格等角度来切入。本词

采用第二人称,以与鹭鸶对话的形式展开全词:上阕劝说鹭鸶要怜爱潭中为数不多的几

条游鱼;下阕希望鹭鸶饱食之后再乘清风悠闲归来。语言幽默,通俗易懂,亲切自然,表

达了词人希望维护山水清幽和谐、物我和谐的愿望,流露出美好的生活情趣。通篇采

用拟人修辞,将鹭鸶人格化,增强了语言的生动形象性。

八、(2020全国Ⅰ)阅读下面这首唐诗,完成问题。(9分)

奉和袭美抱疾杜门见寄次韵①

陆龟蒙

虽失春城醉上期,下帷裁遍未裁诗②。

因吟郢岸百亩蕙③,欲采商崖三秀芝④。

栖野鹤笼宽使织,施山僧饭别教炊。

但医沈约重瞳健⑤,不怕江花不满枝。

[注] ①袭美,即陆龟蒙的好友皮日休。②下帷:放下室内悬挂的帷幕。指教书。裁诗:

作诗。③《楚辞·离骚》:“余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩。”比喻培养人才。④商

崖:这里泛指山崖。⑤沈约,南朝诗人,史载其眼中有两个瞳孔。这里以沈约代指皮日

休。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.作者写作此诗之时,皮日休正患病居家,闭门谢客,与外界不通音讯。

B.由于友人患病,原有的约会被暂时搁置,作者游春的诗篇也未能写出。

C.作者虽然身在书斋从事教学,但心中盼望能走进自然,领略美好春光。

D.尾联使用了关于沈约的典故,可以由此推测皮日休所患的疾病是目疾。

A

解析 A项,由诗歌题目“奉和袭美抱疾杜门见寄次韵”可知,作者写这首诗的原因

是皮日休抱病在家,闭门谢客,却给作者写了一封信,作者回信以示酬和。由此可见,皮

日休与作者陆龟蒙互通书信,唱和诗歌,故“与外界不通音讯”错。B项,由首联可知,朋

友生病未能赴约,未能欣赏春日美景,作者因忙于“教书”,也未能“裁诗”。故选项正

确。C项,选项是对颈联内容的分析鉴赏,颈联紧承颔联的书斋生涯,结合“栖野鹤笼”

“施山僧饭”可知,作者盼望走出书斋,走进大自然,去领略春日美景。故选项正确。D

项,选项是对尾联内容的分析鉴赏,诗句化用沈约典故,史载沈约眼中有两个瞳孔,由

“重瞳健”的祝愿可知,皮日休患的是有关眼睛的疾病。故选项正确。

2.请简要概括本诗所表达的思想感情。(6分)

答案 ①表达了不能与友人相聚,一起赋诗饮酒、饱览春色的遗憾;②宽慰友人,表达

对友人能够战胜病患的信心和对以后美好生活的展望。(每点3分)

解析 由注释①可知,作者和皮日休是好友。根据标题和首联可知,好友患病,原有的

赏春约会搁置,由此可推知作者有无法和好友共同赏景的遗憾。尾联则表达了对好友

病愈重赏美景的期待。

九、(2020全国Ⅱ)阅读下面这首宋诗,完成问题。(9分)

读 史

王安石

自古功名亦苦辛,行藏终欲付何人。

当时黮闇犹承误①,末俗纷纭更乱真。

糟粕所传非粹美②,丹青难写是精神。

区区岂尽高贤意,独守千秋纸上尘。

[注] ①黮闇:蒙昧,糊涂。②糟粕:这里用来指代典籍,也作“糟魄”,《庄子·天道》:

“然则君之所读者,古人之糟魄已夫。”

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.这首诗从大处着眼,并不是针对某个具体的历史事件、历史人物而作。

B.历代高人贤士一世奔忙,建立功业,但无法避免身后湮没无闻的可能。

C.历史人物在其所处的时代已经难免被误解,在世俗的传言中更会失真。

D.颈联的上下两句反复陈说,表明诗人的观点,堪称这首诗的警策之语。

B

解析 由诗歌的颔联和颈联可知,诗人认为历代高人贤士的功业或思想精神,因为种

种理由不能很好地流传下去,并非“无法避免身后湮没无闻的可能”。

2.这首诗阐述了一个什么样的道理 对我们有何启示 (6分)

答案 第一问:史书是由人编写的,难以做到绝对客观,所以历史记载与历史真实之间

存在差异。(3分)

第二问:在读书时必须保持批判精神,善于分辨,切忌盲从。(3分)

解析 解答本题,需整体把握诗歌内容,并分析诗歌主旨。首联将贤人生前为功名付

出的“苦辛”与死后任写史人摆布进行对比,揭示了无数贤人的悲哀。颔联从史实失

真的角度叙写贤人的悲哀。颈联侧重感叹史书的不客观,认为它难现贤人的精神。尾

联以沉痛的笔触状写了贤人功业蒙尘纳垢却又无力辩说的凄凉结局。综观全诗,诗人

就读史有感而发,表达了史书难以做到客观真实的观点,表现了诗人的怀疑和批判精

神。据此可知,诗人身上的怀疑和批判精神是值得后人学习的。

十、(2020全国Ⅲ)阅读下面这首宋诗,完成问题。(9分)

苦 笋

陆 游

藜藿盘中忽眼明①,骈头脱襁白玉婴。

极知耿介种性别,苦节乃与生俱生。

我见魏征殊媚妩②,约束儿童勿多取。

人才自古要养成,放使干霄战风雨。

[注] ①藜藿:藜和藿。泛指粗劣的饭菜。②唐太宗曾说,别人认为魏征言行无礼,我却

觉得他很妩媚。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.诗人看到盘中摆放的一对剥去外皮的竹笋, 洁白鲜嫩,不禁眼前一亮。

B.诗的三、四两句既是对苦笋的直接描写,又有所引申,使苦笋人格化。

C.诗人虽然喜爱苦笋,但毕竟吃起来口感苦涩,所以吩咐不要过多取食。

D.全诗以议论收尾,指出人才养成既需要发展空间,也要经受风雨磨炼。

C

解析 A项,“脱襁”即剥去外皮;“白玉婴”则将苦笋比作洁白的婴儿。“婴”字

凸显苦笋的“鲜嫩”;而“忽眼明”则生动描写了苦笋给诗人眼前一亮的感受,惊喜之

情跃然纸上。选项分析正确。B项,“耿介”一词运用拟人手法,凸显苦笋耿介正直的

品格,在将苦笋人格化的同时,暗含对其赞美之意;“与生俱生”是对苦笋生长情况的直

接描写。选项分析正确。C项,“毕竟吃起来口感苦涩,所以吩咐不要过多取食”曲解

诗意,“约束儿童勿多取”的原因是诗人认为苦笋和魏征一样耿介有节操。D项,尾联

紧承颈联内容,突出强调“养成”与“战风雨”对人才培养的重要意义:“养成”凸显

人才需要发展空间,“战风雨”则强调人才需要磨砺与锤炼。尾联直接表明了诗人的

观点态度。选项分析正确。

2.诗人由苦笋联想到了魏征,这二者有何相似之处 请简要分析。(6分)

答案 ①历史上的魏征以“犯颜直谏”著称,其言行常常令人难以接受,好比苦笋的

滋味并不适口;②苦笋与生俱来的“苦节”,象征耿介性格,与魏征方正的人格相似,应

该得到认可。(每点3分)

解析 本题要求找出魏征和苦笋之间的相似点。历史上的魏征直言敢谏,人多认为

“言行无礼”,难以接受,和苦笋的“苦”有相似之处。诗歌颔联“极知耿介种性别,苦

节乃与生俱生”,指出苦笋的“苦节”是与生俱来的,它象征着耿介的性格,这里表达了

诗人对苦笋品质的认可和赞美。颈联中“我见魏征殊媚妩”引唐太宗的话表达唐太

宗对魏征方正人格的认可和欣赏。由此可知,苦笋的“苦节”所象征的耿介性格与魏

征的方正人格相似,应得到认可。

同课章节目录