第二单元6.2插秧歌 课件

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

插秧歌

第二单元 第六课

杨万里

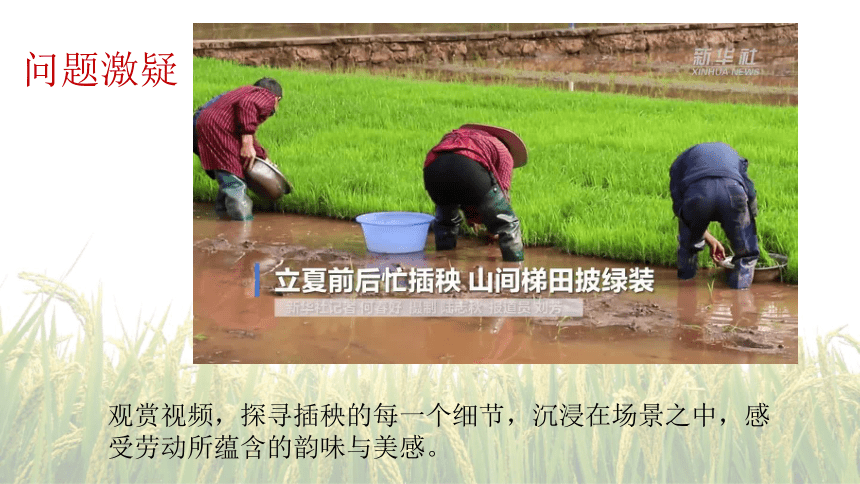

观赏视频,探寻插秧的每一个细节,沉浸在场景之中,感受劳动所蕴含的韵味与美感。

问题激疑

劳动之美无与伦比,不懈的辛勤定能孕育丰硕的果实。今日,我们伴着优美的诗篇,追随诗人杨诚斋的视线,回望百年前田野的景象,亲身感受先辈耕作的情景,细听那穿越时光的插秧之歌。

问题激疑

朗诵诗歌,正确发音每个字词,掌握诗歌的结构特色。

领悟诗歌内涵,感受诗人的情感与思想,学习其独特的表达手法。

感受劳动人民的质朴与勤奋,体会劳动精神的深层含义。

探究杨万里及其“诚斋体”的相关知识,理解诗中蕴含的劳动之韵。

学习目标

核心素养

语言建构与运用:培养学生结合注释,初步读懂诗歌的能力;

思维发展与提升:赏析诗歌中白描、比喻等手法,品味诗歌语言浅白流畅、自然清新的特点。理解诗歌内容,学会鉴赏诗歌。

审美鉴赏与创造:培养学生准确把握作品的思想感情的能力,培养学生结合注释,分析诗中描绘的农民插秧的情景,把握诗人的情感。

文化传承与理解:理解诗歌传承下来的劳动之美,感受古代灿烂的文化,陶冶高尚的情操。

学习目标

自主探究

杨万里,字廷秀,号诚斋,来自吉州吉水。宋光宗亲笔题写“诚斋”二字赐予他,因此学者们尊称他为“诚斋先生”。他一生创作了两万多余首诗,其中四千二百首传世,被尊为一代诗宗。其诗作多描绘自然风光,形成了语言通俗易懂、风格清新自然并带有幽默情趣的“诚斋体”。同时,他还创作了许多反映民间苦难和表达爱国情怀的作品。《诚斋集》是其传世之作。

杨万里

淳熙六年(1179年)春季,杨万里在常州任期届满,启程返回故乡吉水。途中经过衢州(现今浙江衢州),恰逢农忙时节。他目睹了一户农家辛勤插秧的情景,于是挥笔写下了这首诗。

写作背景

文学成就

诗 杨万里广泛地向前辈学习,但又绝不为前辈所固,别转一路,自成一家,形成了独具特色的诗风。初学江西诗派,重在字句韵律上着意,五十岁以后诗风转变,由师法前人到师法自然,创造了他独具特色的“诚斋体”。诚斋体讲究所谓“活法”,即善于捕捉稍纵即逝的情趣,用幽默诙谐、平易浅近的语言表达出来。

词 杨万里所作词风格清新,富于情趣,颇类其诗。

散文 杨万里的散文中亦不乏佳作,他为文兼擅众体,步趋韩柳(韩愈、柳宗元)。其作品中密栗深邃、雅健幽峭之处,尤与柳宗元相似,友人以此推崇杨万里,他也如此自认。

(1)中兴四大诗人

中兴四大诗人,南宋前期尤袤、杨万里、范成大、陆游四位诗人的合称,又称南宋四大家。当时杨、陆的声名尤著。尤袤流传下来的作品很少;杨、范虽比不上陆游,但各有特色。他们能摆脱江西诗派的牢笼,写出思想、艺术各有特色的作品,影响很大代表了宋代诗歌第二个最繁荣的时期。杨万里创立了活泼自然的诚斋体。杨万里、陆游流传下来的作品数量之多是惊人的。中兴四大诗人代表了宋代诗歌第二个最繁荣的时期。杨万里有《诚斋集》,范成大有《范石湖集》,陆游有《陆放翁集》传世。

相关知识

(2)“诚斋体”

诚斋体的得名源于杨万里,因其号诚斋,故称。杨万里善于从大自然中汲取诗材,启发诗思,并将这些从自然美景中发掘出的某种活泼的奇趣,熟练而巧妙地运用于其诗歌创作中,这样便形成了他独特的诗歌风格。

“诚斋体”的突出特点是以活法为诗,具体表观为构思新颖奇特,笔调幽默诙谐,语言通俗活泼,风格爽朗轻快。这在杨万里以自然景色为题材的诗中表观得最为显著。他对自然界有特别浓厚的兴趣,诸如高山流水、蓝天白云、日月星辰、风雷雨雪、鸟兽虫鱼、花草树木,无不拾敛入诗,而且独具眼光和心胸,观察得细致,领会得深刻,描写得生动有趣。

相关知识

(3)清得门如水,贫惟带有金

杨万里立朝刚正,遇事敢言,指摘时弊,无所顾忌,因而始终不得大用。他一生视仕宦富贵犹如敝履,随时准备唾弃。在作京官时,就预先准备好了由杭州回家盘缠,锁置箱中,藏在卧室,又戒家人不许置物,以免离职回乡行李累赘,就这样“日日若促装”待发者。这与那些斤斤营求升迁、患得患失之辈适成鲜明对照。杨万里为官清正廉洁,不扰百姓,不贪钱物。江东转运副使任满时,应有余钱万缗,他全弃之于官库,一文不取而归。退休南溪之上,自家老屋一隅,仅避风雨。当时诗人徐玑称赞他“清得门如水,贫惟带有金”(《投杨诚斋》),正是他清贫一生的真实写照。

相关知识

(4)了解种植水稻的步骤

①育苗:在苗圃、温床、温室或直接在水田里培育幼苗,以备移植。

②抛秧:水稻已经长成秧苗,在长得不高的时候就把它抛在田里。

③插秧:育种的时候水稻比较密集,不利于生长,经过人工移植或机器移植,让水稻有更大的生存空间。

④施肥、杀虫:水稻长成后需要及时补充肥料和杀虫,否则可能减产甚至绝收。

⑤排水(补水):水稻前期生长需要适宜的水量,农民需要根据天气状况和田里的水量进行排水或者补水。

⑥收获:水稻穗变黄后,要及时采收并晾晒。

相关知识

听朗诵音频,订正字音

明确字音

兜(dōu) 鍪(móu) 蓑(suō) 胛(jiǎ) 渠(qú) 朝(zhāo)

霎(shà) 莳(shì) 匝(zā)

词语含义

(1)抛秧:插秧前,须将秧苗从秧畦拔出,捆成小捆,扔进稻田,叫做抛秧。

(2)插秧:将秧苗栽插于水田中。

(3)兜鍪:古代打仗所用的头盔。蓑:即蓑衣,用草或棕制成,披在身上的防雨用具。甲:用金属或皮革制成的护身装备。

(4)胛:肩胛骨。这里指肩膀。

(5)渠:他,代词。朝餐:吃早饭。半霎:很短的时间。

(6)莳:移栽植物。这里指插秧。匝:满。未匝:指这块田里还没有栽插完毕。

划分节奏

插秧歌

田夫/抛秧/田妇/接,小儿/拔秧/大儿/插。

笠是兜鍪/蓑是甲,雨从头上/湿到胛。

唤渠/朝餐/歇半霎,低头/折腰/只不答:

“秧根/未牢/莳/未匝,照管/鹅儿/与/雏鸭。”

田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

农夫将秧苗高高一抛,农妇稳稳接住;小儿子轻轻拔起秧苗,大儿子则将其细心插入土中。

疏通诗意

笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛。

将斗笠当作头盔,把蓑衣视为铠甲,雨水顺头而下,湿透了肩胛。

唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答。

农妇召唤农夫稍作休息共进早餐,但农夫俯身专注于劳作,并未应允,仅是口头回应了一声。

秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭。

秧苗的根基尚未稳固,此块稻田中的秧苗尚处于栽插阶段,务必提醒家人留意,防止小鹅和小鸭闯入,以免它们损坏了秧苗。

假如谷雨诗会需要你提供一个配套的朗诵背景视频,你会选取《插秧歌》中的哪几幅劳动图景?请你用简洁的四字词语加以概括。

提示:可运用诗歌中出现的动词来概括。

田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛。

唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答:

秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭。

抛秧接秧图

拔秧插秧图

雨中插秧图

呼唤早餐图

农夫应答图

合作解疑

思考:“田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插中的“抛”“接”“拔”“插”,作者为什么要连用这四个动词,请尝试赏析。

描绘了一幅紧张而忙碌的劳作画面:家中老少齐心协力,各展所长,配合得天衣无缝。俗语有云“农时不等人”,插秧的时机直接影响到来年的收成。因此,每当插秧季节来临,无论男女老幼,皆需早起晚睡,全力以赴于农活。诗篇正是捕捉这一特色,运用“抛”、“接”、“拔”、“插”四个动词,生动地描绘了全家老少弯腰插秧、聚精会神的情景。

思考:颔联“笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛。”这一联运用了什么手法,又表现了怎样的效果呢?

巧妙地运用两个比喻,将草笠喻为战士的头盔,将蓑衣喻为勇士的铠甲,这样的比喻生动而形象。它们不仅化静止为动态,还营造了一种紧张的氛围,仿佛是生死攸关的场面,因此给人留下了深刻的印象。

辛苦的劳作

紧张的气氛

专注的劳动者

动作

修辞

语言

细节

Content 01

Content 03

Content 02

Content 04

忙

艰辛 吃苦耐劳 勤奋乐观

如果要你给诗歌定一个“诗眼”作为朗诵背景视频的主题,你会选择哪一个字?为什么?其中蕴含了什么情感?

精讲点拨

一、知识拓展:炼字类题目答题思路

“炼字”类题目,涉及将诗句中的特定字词独立出来,深入剖析其精妙之处。解答此类题目通常遵循三阶段步骤:

首先阐释该字在句子里的具体含义;

接着展开联想,将该字重新嵌入原句,描绘其呈现的景象;

最后指出该字营造了何种意境,传达了哪些情感,或产生了哪些表达效果(明确其修辞技巧)。

精讲点拨

(2013·湖北卷)

过融上人兰若①

綦毋潜

山头禅室挂僧衣,窗外无人溪鸟飞。

黄昏半在下山路,却听钟声连翠微。

【注】①融,诗人所要寻访的和尚的名字;上人,对和尚的尊称;兰若,梵语“阿兰若”的简称,指和尚的住所。

末句中的“钟声连翠微”五个字历来为人称道,你认为它好在哪里?请简要赏析。

巩固训练

【参考答案】

作者运用了以动衬静的手法,这首句描绘了钟声在苍翠的暮色中响起的情景。以荡漾山林、经久不息的钟声,来衬托山林静谧的气氛;从色彩和声音(视觉和听觉)的角度写景,用“连”字把听觉形象“钟声”与视觉形象“翠微”彼此沟通起来。

表达了诗人流连忘返、迷恋山林的独特感受。

第一步:点出手法

第二步:具体分析

第三步:点明作用

二、分析诗歌特色

思考:本诗鲜明的反映了“诚斋体”的特点,再读本诗,尝试归纳“诚斋体”的主要特点。可以从诗的内容、形式、语言特点等角度入手。

1.从内容角度审视,该作品直接提炼自现实生活的点点滴滴,既显得栩栩如生、贴近自然,又充满趣味,令人耳目一新。

2.在语言表达上,其想象别出心裁,却并未使用生僻难懂的字眼,而是采用了通俗易懂的词汇和流畅自如的句法,近似口语,给人以生动活泼之感。

3.就情感表达而言,诗人将自己的主观情感最大限度地映射到客观事物之中。

4.从内容角度审视,该作品直接提炼自现实生活的点点滴滴,既显得栩栩如生、贴近自然,又充满趣味,令人耳目一新。

5.在语言表达上,其想象别出心裁,却并未使用生僻难懂的字眼,而是采用了通俗易懂的词汇和流畅自如的句法,近似口语,给人以生动活泼之感。

6.就情感表达而言,诗人将自己的主观情感最大限度地映射到客观事物之中。

中华民族素来崇尚勤劳的优良传统。在品读了这首诗篇之后,你对于劳动有了哪些新的理解?身为新时代的青年,我们应当塑造怎样的劳动观念呢?(分组进行讨论,随后由各组代表分享见解。)

中华民族素来崇尚勤劳的优良传统。在品读了这首诗篇之后,你对于劳动有了哪些新的理解?身为新时代的青年,我们应当塑造怎样的劳动观念呢?(分组进行讨论,随后由各组代表分享见解。)

中华民族素来崇尚勤劳的优良传统。在品读了这首诗篇之后,你对于劳动有了哪些新的理解?身为新时代的青年,我们应当塑造怎样的劳动观念呢?(分组进行讨论,随后由各组代表分享见解。)

知识建构

思考:同样是描写劳动的场景,《芣苢》和《插秧歌》有什么不同?

《芣苢》的诗句排列有序,韵律明快且愉悦,洋溢着劳动的欢欣;动词“采”“有”“掇”的交替使用,精致地勾勒出劳作的场景,充满了诗意与画意。清代方玉润在《诗经原始》中评价,这首诗读起来宛如乡村妇女,三三两两,在平原绣野间、在和煦的阳光下,集体唱和,余音缭绕,时隐时现,断断续续,不知其情感如何转换,心灵又如何得以释怀。

《插秧歌》采用民间歌谣的手法,捕捉日常劳作画面,描绘出一家人在雨中抢插秧苗的忙碌生活,他们齐心协力,各司其职,场面既热烈又有序。诗作展现了农家劳作的艰辛与农事的忙碌,生活气息浓郁,字句间透露出坚韧不拔、乐在其中的人文精神。

两首诗各自散发出独特的艺术魅力:《芣苢》以重叠的章节和反复的吟唱吸引人,令人陶醉;《插秧歌》则擅长运用口语,语言简洁流畅,充满了自然与清新的风味。

《插秧歌》巧妙借鉴了民间歌谣的表现手法,精心挑选了农民日常劳作的情景。诗中生动刻画了一家人在春雨中抢插稻苗的紧迫生活:他们团结一心,各司其职,田间劳作既热烈又有序。这首诗展现了农家辛勤劳作与忙碌农活的场景,充满了浓郁的生活气息;字句之中透露出坚韧不拔、勤奋向上的乐观精神。

拓展延伸

什么是劳动?

袁隆平、张秉贵、钟扬、采芣苢的人、收麦的人都是劳动者。

那么学习是不是劳动?体育锻炼是不是劳动?玩电子游戏是不是劳动?为什么?看这几个定义有没有缺陷。

什么是劳动?

①劳动是任何心智或身体上的努力,部分地或全部地以获得某种好处为目的,而不是以直接从这种努力中获得愉快为目的。(马歇尔《经济学原理》,商务印书馆1964版第84页)

②人类创造物质或精神财富的活动。[《现代汉语词典》(第7版)]

③劳动首先是人和自然之间的过程, 是人以自身的活动来引起、调整和控制人和自然之间的物质变换的过程。(马克思《资本论》第1卷,人民出版社2004版第201—202页)

小结:

劳动是人的体力和智力的支出,必须提供对他人的有用性。学习和体育锻炼,主要提供的是对自己的有用性,所以不应该算劳动。但是参加奥运会,为国争光,就应该算劳动。玩电子游戏主要获得自己精神上的愉悦,当然也不算劳动。犯罪行为对整个社会构成危害,也不是劳动。

劳模

习近平总书记指出,“人世间的美好梦想,只有通过诚实劳动才能实现”。潍柴动力股份有限公司一号工厂首席技师王树军,从“小王”到“王师傅”再到“王工匠”,用数十年修炼内功,在很多专业领域打破了国外技术封锁、填补了国内空白;中建七局总承包公司砌筑工人许纪平,立志要在建筑工地学一门手艺,从砌一般墙体的工匠变成了能砌各种造型的多面手,每天的砌砖速度高达4000多块;中国航天科技集团的工程师崔蕴,从一名普通的火箭装配工成长为国家级技能大师……劳动是一切成功的“地基”,“爱岗敬业、争创一流,艰苦奋斗、勇于创新,淡泊名利、甘于奉献”的劳模精神,穿透岁月历久弥新,为广大劳动者树立了价值坐标。弘扬劳模精神、劳动精神,践行工匠精神、创新精神,才能打造高素质产业工人队伍,为中国经济高质量发展汇聚强大正能量。

结束

插秧歌

第二单元 第六课

杨万里

观赏视频,探寻插秧的每一个细节,沉浸在场景之中,感受劳动所蕴含的韵味与美感。

问题激疑

劳动之美无与伦比,不懈的辛勤定能孕育丰硕的果实。今日,我们伴着优美的诗篇,追随诗人杨诚斋的视线,回望百年前田野的景象,亲身感受先辈耕作的情景,细听那穿越时光的插秧之歌。

问题激疑

朗诵诗歌,正确发音每个字词,掌握诗歌的结构特色。

领悟诗歌内涵,感受诗人的情感与思想,学习其独特的表达手法。

感受劳动人民的质朴与勤奋,体会劳动精神的深层含义。

探究杨万里及其“诚斋体”的相关知识,理解诗中蕴含的劳动之韵。

学习目标

核心素养

语言建构与运用:培养学生结合注释,初步读懂诗歌的能力;

思维发展与提升:赏析诗歌中白描、比喻等手法,品味诗歌语言浅白流畅、自然清新的特点。理解诗歌内容,学会鉴赏诗歌。

审美鉴赏与创造:培养学生准确把握作品的思想感情的能力,培养学生结合注释,分析诗中描绘的农民插秧的情景,把握诗人的情感。

文化传承与理解:理解诗歌传承下来的劳动之美,感受古代灿烂的文化,陶冶高尚的情操。

学习目标

自主探究

杨万里,字廷秀,号诚斋,来自吉州吉水。宋光宗亲笔题写“诚斋”二字赐予他,因此学者们尊称他为“诚斋先生”。他一生创作了两万多余首诗,其中四千二百首传世,被尊为一代诗宗。其诗作多描绘自然风光,形成了语言通俗易懂、风格清新自然并带有幽默情趣的“诚斋体”。同时,他还创作了许多反映民间苦难和表达爱国情怀的作品。《诚斋集》是其传世之作。

杨万里

淳熙六年(1179年)春季,杨万里在常州任期届满,启程返回故乡吉水。途中经过衢州(现今浙江衢州),恰逢农忙时节。他目睹了一户农家辛勤插秧的情景,于是挥笔写下了这首诗。

写作背景

文学成就

诗 杨万里广泛地向前辈学习,但又绝不为前辈所固,别转一路,自成一家,形成了独具特色的诗风。初学江西诗派,重在字句韵律上着意,五十岁以后诗风转变,由师法前人到师法自然,创造了他独具特色的“诚斋体”。诚斋体讲究所谓“活法”,即善于捕捉稍纵即逝的情趣,用幽默诙谐、平易浅近的语言表达出来。

词 杨万里所作词风格清新,富于情趣,颇类其诗。

散文 杨万里的散文中亦不乏佳作,他为文兼擅众体,步趋韩柳(韩愈、柳宗元)。其作品中密栗深邃、雅健幽峭之处,尤与柳宗元相似,友人以此推崇杨万里,他也如此自认。

(1)中兴四大诗人

中兴四大诗人,南宋前期尤袤、杨万里、范成大、陆游四位诗人的合称,又称南宋四大家。当时杨、陆的声名尤著。尤袤流传下来的作品很少;杨、范虽比不上陆游,但各有特色。他们能摆脱江西诗派的牢笼,写出思想、艺术各有特色的作品,影响很大代表了宋代诗歌第二个最繁荣的时期。杨万里创立了活泼自然的诚斋体。杨万里、陆游流传下来的作品数量之多是惊人的。中兴四大诗人代表了宋代诗歌第二个最繁荣的时期。杨万里有《诚斋集》,范成大有《范石湖集》,陆游有《陆放翁集》传世。

相关知识

(2)“诚斋体”

诚斋体的得名源于杨万里,因其号诚斋,故称。杨万里善于从大自然中汲取诗材,启发诗思,并将这些从自然美景中发掘出的某种活泼的奇趣,熟练而巧妙地运用于其诗歌创作中,这样便形成了他独特的诗歌风格。

“诚斋体”的突出特点是以活法为诗,具体表观为构思新颖奇特,笔调幽默诙谐,语言通俗活泼,风格爽朗轻快。这在杨万里以自然景色为题材的诗中表观得最为显著。他对自然界有特别浓厚的兴趣,诸如高山流水、蓝天白云、日月星辰、风雷雨雪、鸟兽虫鱼、花草树木,无不拾敛入诗,而且独具眼光和心胸,观察得细致,领会得深刻,描写得生动有趣。

相关知识

(3)清得门如水,贫惟带有金

杨万里立朝刚正,遇事敢言,指摘时弊,无所顾忌,因而始终不得大用。他一生视仕宦富贵犹如敝履,随时准备唾弃。在作京官时,就预先准备好了由杭州回家盘缠,锁置箱中,藏在卧室,又戒家人不许置物,以免离职回乡行李累赘,就这样“日日若促装”待发者。这与那些斤斤营求升迁、患得患失之辈适成鲜明对照。杨万里为官清正廉洁,不扰百姓,不贪钱物。江东转运副使任满时,应有余钱万缗,他全弃之于官库,一文不取而归。退休南溪之上,自家老屋一隅,仅避风雨。当时诗人徐玑称赞他“清得门如水,贫惟带有金”(《投杨诚斋》),正是他清贫一生的真实写照。

相关知识

(4)了解种植水稻的步骤

①育苗:在苗圃、温床、温室或直接在水田里培育幼苗,以备移植。

②抛秧:水稻已经长成秧苗,在长得不高的时候就把它抛在田里。

③插秧:育种的时候水稻比较密集,不利于生长,经过人工移植或机器移植,让水稻有更大的生存空间。

④施肥、杀虫:水稻长成后需要及时补充肥料和杀虫,否则可能减产甚至绝收。

⑤排水(补水):水稻前期生长需要适宜的水量,农民需要根据天气状况和田里的水量进行排水或者补水。

⑥收获:水稻穗变黄后,要及时采收并晾晒。

相关知识

听朗诵音频,订正字音

明确字音

兜(dōu) 鍪(móu) 蓑(suō) 胛(jiǎ) 渠(qú) 朝(zhāo)

霎(shà) 莳(shì) 匝(zā)

词语含义

(1)抛秧:插秧前,须将秧苗从秧畦拔出,捆成小捆,扔进稻田,叫做抛秧。

(2)插秧:将秧苗栽插于水田中。

(3)兜鍪:古代打仗所用的头盔。蓑:即蓑衣,用草或棕制成,披在身上的防雨用具。甲:用金属或皮革制成的护身装备。

(4)胛:肩胛骨。这里指肩膀。

(5)渠:他,代词。朝餐:吃早饭。半霎:很短的时间。

(6)莳:移栽植物。这里指插秧。匝:满。未匝:指这块田里还没有栽插完毕。

划分节奏

插秧歌

田夫/抛秧/田妇/接,小儿/拔秧/大儿/插。

笠是兜鍪/蓑是甲,雨从头上/湿到胛。

唤渠/朝餐/歇半霎,低头/折腰/只不答:

“秧根/未牢/莳/未匝,照管/鹅儿/与/雏鸭。”

田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

农夫将秧苗高高一抛,农妇稳稳接住;小儿子轻轻拔起秧苗,大儿子则将其细心插入土中。

疏通诗意

笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛。

将斗笠当作头盔,把蓑衣视为铠甲,雨水顺头而下,湿透了肩胛。

唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答。

农妇召唤农夫稍作休息共进早餐,但农夫俯身专注于劳作,并未应允,仅是口头回应了一声。

秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭。

秧苗的根基尚未稳固,此块稻田中的秧苗尚处于栽插阶段,务必提醒家人留意,防止小鹅和小鸭闯入,以免它们损坏了秧苗。

假如谷雨诗会需要你提供一个配套的朗诵背景视频,你会选取《插秧歌》中的哪几幅劳动图景?请你用简洁的四字词语加以概括。

提示:可运用诗歌中出现的动词来概括。

田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛。

唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答:

秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭。

抛秧接秧图

拔秧插秧图

雨中插秧图

呼唤早餐图

农夫应答图

合作解疑

思考:“田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插中的“抛”“接”“拔”“插”,作者为什么要连用这四个动词,请尝试赏析。

描绘了一幅紧张而忙碌的劳作画面:家中老少齐心协力,各展所长,配合得天衣无缝。俗语有云“农时不等人”,插秧的时机直接影响到来年的收成。因此,每当插秧季节来临,无论男女老幼,皆需早起晚睡,全力以赴于农活。诗篇正是捕捉这一特色,运用“抛”、“接”、“拔”、“插”四个动词,生动地描绘了全家老少弯腰插秧、聚精会神的情景。

思考:颔联“笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛。”这一联运用了什么手法,又表现了怎样的效果呢?

巧妙地运用两个比喻,将草笠喻为战士的头盔,将蓑衣喻为勇士的铠甲,这样的比喻生动而形象。它们不仅化静止为动态,还营造了一种紧张的氛围,仿佛是生死攸关的场面,因此给人留下了深刻的印象。

辛苦的劳作

紧张的气氛

专注的劳动者

动作

修辞

语言

细节

Content 01

Content 03

Content 02

Content 04

忙

艰辛 吃苦耐劳 勤奋乐观

如果要你给诗歌定一个“诗眼”作为朗诵背景视频的主题,你会选择哪一个字?为什么?其中蕴含了什么情感?

精讲点拨

一、知识拓展:炼字类题目答题思路

“炼字”类题目,涉及将诗句中的特定字词独立出来,深入剖析其精妙之处。解答此类题目通常遵循三阶段步骤:

首先阐释该字在句子里的具体含义;

接着展开联想,将该字重新嵌入原句,描绘其呈现的景象;

最后指出该字营造了何种意境,传达了哪些情感,或产生了哪些表达效果(明确其修辞技巧)。

精讲点拨

(2013·湖北卷)

过融上人兰若①

綦毋潜

山头禅室挂僧衣,窗外无人溪鸟飞。

黄昏半在下山路,却听钟声连翠微。

【注】①融,诗人所要寻访的和尚的名字;上人,对和尚的尊称;兰若,梵语“阿兰若”的简称,指和尚的住所。

末句中的“钟声连翠微”五个字历来为人称道,你认为它好在哪里?请简要赏析。

巩固训练

【参考答案】

作者运用了以动衬静的手法,这首句描绘了钟声在苍翠的暮色中响起的情景。以荡漾山林、经久不息的钟声,来衬托山林静谧的气氛;从色彩和声音(视觉和听觉)的角度写景,用“连”字把听觉形象“钟声”与视觉形象“翠微”彼此沟通起来。

表达了诗人流连忘返、迷恋山林的独特感受。

第一步:点出手法

第二步:具体分析

第三步:点明作用

二、分析诗歌特色

思考:本诗鲜明的反映了“诚斋体”的特点,再读本诗,尝试归纳“诚斋体”的主要特点。可以从诗的内容、形式、语言特点等角度入手。

1.从内容角度审视,该作品直接提炼自现实生活的点点滴滴,既显得栩栩如生、贴近自然,又充满趣味,令人耳目一新。

2.在语言表达上,其想象别出心裁,却并未使用生僻难懂的字眼,而是采用了通俗易懂的词汇和流畅自如的句法,近似口语,给人以生动活泼之感。

3.就情感表达而言,诗人将自己的主观情感最大限度地映射到客观事物之中。

4.从内容角度审视,该作品直接提炼自现实生活的点点滴滴,既显得栩栩如生、贴近自然,又充满趣味,令人耳目一新。

5.在语言表达上,其想象别出心裁,却并未使用生僻难懂的字眼,而是采用了通俗易懂的词汇和流畅自如的句法,近似口语,给人以生动活泼之感。

6.就情感表达而言,诗人将自己的主观情感最大限度地映射到客观事物之中。

中华民族素来崇尚勤劳的优良传统。在品读了这首诗篇之后,你对于劳动有了哪些新的理解?身为新时代的青年,我们应当塑造怎样的劳动观念呢?(分组进行讨论,随后由各组代表分享见解。)

中华民族素来崇尚勤劳的优良传统。在品读了这首诗篇之后,你对于劳动有了哪些新的理解?身为新时代的青年,我们应当塑造怎样的劳动观念呢?(分组进行讨论,随后由各组代表分享见解。)

中华民族素来崇尚勤劳的优良传统。在品读了这首诗篇之后,你对于劳动有了哪些新的理解?身为新时代的青年,我们应当塑造怎样的劳动观念呢?(分组进行讨论,随后由各组代表分享见解。)

知识建构

思考:同样是描写劳动的场景,《芣苢》和《插秧歌》有什么不同?

《芣苢》的诗句排列有序,韵律明快且愉悦,洋溢着劳动的欢欣;动词“采”“有”“掇”的交替使用,精致地勾勒出劳作的场景,充满了诗意与画意。清代方玉润在《诗经原始》中评价,这首诗读起来宛如乡村妇女,三三两两,在平原绣野间、在和煦的阳光下,集体唱和,余音缭绕,时隐时现,断断续续,不知其情感如何转换,心灵又如何得以释怀。

《插秧歌》采用民间歌谣的手法,捕捉日常劳作画面,描绘出一家人在雨中抢插秧苗的忙碌生活,他们齐心协力,各司其职,场面既热烈又有序。诗作展现了农家劳作的艰辛与农事的忙碌,生活气息浓郁,字句间透露出坚韧不拔、乐在其中的人文精神。

两首诗各自散发出独特的艺术魅力:《芣苢》以重叠的章节和反复的吟唱吸引人,令人陶醉;《插秧歌》则擅长运用口语,语言简洁流畅,充满了自然与清新的风味。

《插秧歌》巧妙借鉴了民间歌谣的表现手法,精心挑选了农民日常劳作的情景。诗中生动刻画了一家人在春雨中抢插稻苗的紧迫生活:他们团结一心,各司其职,田间劳作既热烈又有序。这首诗展现了农家辛勤劳作与忙碌农活的场景,充满了浓郁的生活气息;字句之中透露出坚韧不拔、勤奋向上的乐观精神。

拓展延伸

什么是劳动?

袁隆平、张秉贵、钟扬、采芣苢的人、收麦的人都是劳动者。

那么学习是不是劳动?体育锻炼是不是劳动?玩电子游戏是不是劳动?为什么?看这几个定义有没有缺陷。

什么是劳动?

①劳动是任何心智或身体上的努力,部分地或全部地以获得某种好处为目的,而不是以直接从这种努力中获得愉快为目的。(马歇尔《经济学原理》,商务印书馆1964版第84页)

②人类创造物质或精神财富的活动。[《现代汉语词典》(第7版)]

③劳动首先是人和自然之间的过程, 是人以自身的活动来引起、调整和控制人和自然之间的物质变换的过程。(马克思《资本论》第1卷,人民出版社2004版第201—202页)

小结:

劳动是人的体力和智力的支出,必须提供对他人的有用性。学习和体育锻炼,主要提供的是对自己的有用性,所以不应该算劳动。但是参加奥运会,为国争光,就应该算劳动。玩电子游戏主要获得自己精神上的愉悦,当然也不算劳动。犯罪行为对整个社会构成危害,也不是劳动。

劳模

习近平总书记指出,“人世间的美好梦想,只有通过诚实劳动才能实现”。潍柴动力股份有限公司一号工厂首席技师王树军,从“小王”到“王师傅”再到“王工匠”,用数十年修炼内功,在很多专业领域打破了国外技术封锁、填补了国内空白;中建七局总承包公司砌筑工人许纪平,立志要在建筑工地学一门手艺,从砌一般墙体的工匠变成了能砌各种造型的多面手,每天的砌砖速度高达4000多块;中国航天科技集团的工程师崔蕴,从一名普通的火箭装配工成长为国家级技能大师……劳动是一切成功的“地基”,“爱岗敬业、争创一流,艰苦奋斗、勇于创新,淡泊名利、甘于奉献”的劳模精神,穿透岁月历久弥新,为广大劳动者树立了价值坐标。弘扬劳模精神、劳动精神,践行工匠精神、创新精神,才能打造高素质产业工人队伍,为中国经济高质量发展汇聚强大正能量。

结束

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读