第二单元4.1喜看稻菽千重浪 课件

图片预览

文档简介

喜看稻菽千重浪

喜

看

稻

菽

千

重

浪

——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平

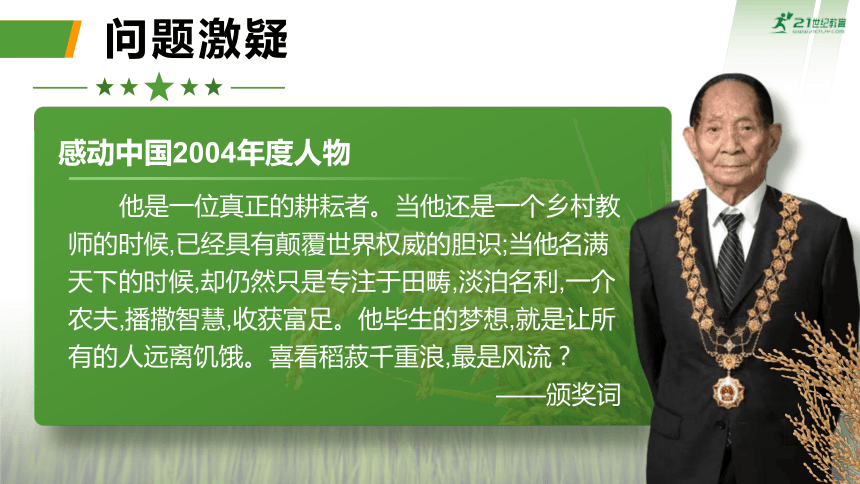

他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴,淡泊名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有的人远离饥饿。喜看稻菽千重浪,最是风流?

——颁奖词

感动中国2004年度人物

问题激疑

目标引领

语言建构与运用 把握人物通讯的写作特点。

思维发展与提升 体悟选材特点、细节描写的魅力以及结构特点。

审美鉴赏与创造 体会袁隆平的高贵品质中表现出的情感美

和本文的结构美。

文化传承与理解体会 了解袁隆平在水稻研究上的贡献,

并学习他在科学上的执着精神。

教学重点 分析探究袁隆平的创新精神和高尚品质。

教学难点 学习掌握通讯的写法。

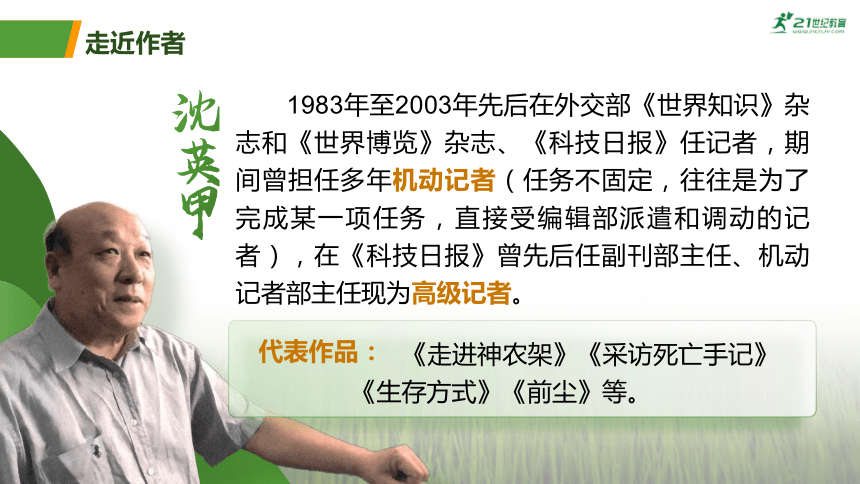

1983年至2003年先后在外交部《世界知识》杂志和《世界博览》杂志、《科技日报》任记者,期间曾担任多年机动记者(任务不固定,往往是为了完成某一项任务,直接受编辑部派遣和调动的记者),在《科技日报》曾先后任副刊部主任、机动记者部主任现为高级记者。

走近作者

代表作品:

《走进神农架》《采访死亡手记》《生存方式》《前尘》等。

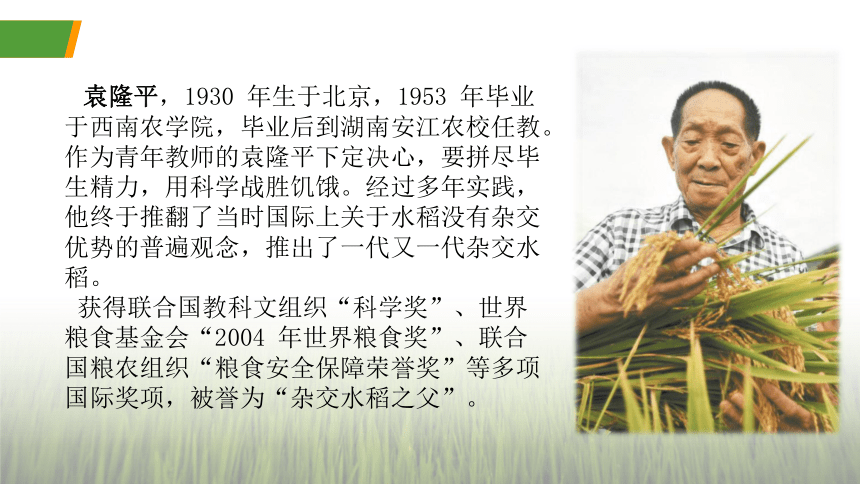

袁隆平,1930 年生于北京,1953 年毕业于西南农学院,毕业后到湖南安江农校任教。作为青年教师的袁隆平下定决心,要拼尽毕生精力,用科学战胜饥饿。经过多年实践,他终于推翻了当时国际上关于水稻没有杂交优势的普遍观念,推出了一代又一代杂交水稻。 获得联合国教科文组织“科学奖”、世界粮食基金会“2004 年世界粮食奖”、联合国粮农组织“粮食安全保障荣誉奖”等多项国际奖项,被誉为“杂交水稻之父”。

联合国粮农组织日前公布的一份报告称,世界上36个国家和地区由于内战或气候恶劣等原因,面临严重的粮食短缺问题。在发展中国家,有1/5的人无法获得足够的粮食,全世界每年有600万学龄前儿童因饥饿而夭折。

在解决粮食紧缺问题的过程中,科技进步发挥着重要作用。我国率先培育成功的增产20%的超级水稻必将造福世界。“杂交水稻之父”袁隆平也因此得到了世界的认可和尊敬。

2001年2月22日,《科技日报》发表了这篇人物通讯。

写作背景

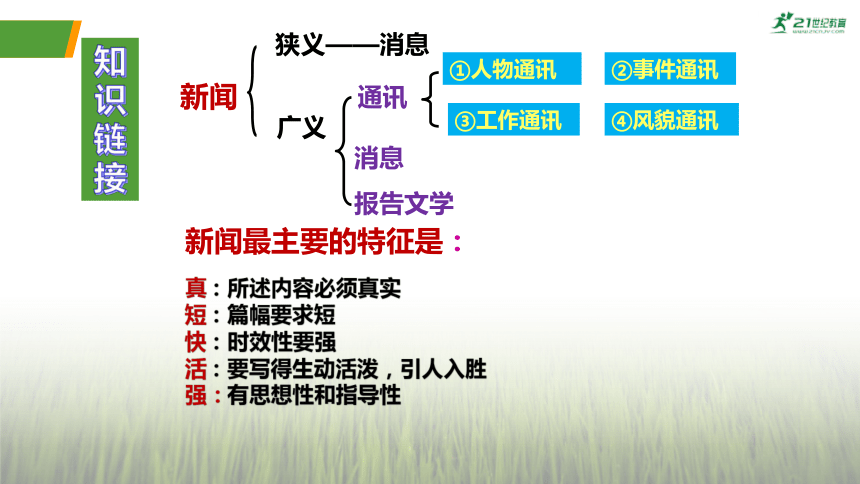

新闻

狭义——消息

通讯

①人物通讯

②事件通讯

③工作通讯

④风貌通讯

新闻最主要的特征是:

真:所述内容必须真实

短:篇幅要求短

快:时效性要强

活:要写得生动活泼,引人入胜

强:有思想性和指导性

广义

消息

报告文学

知识链接

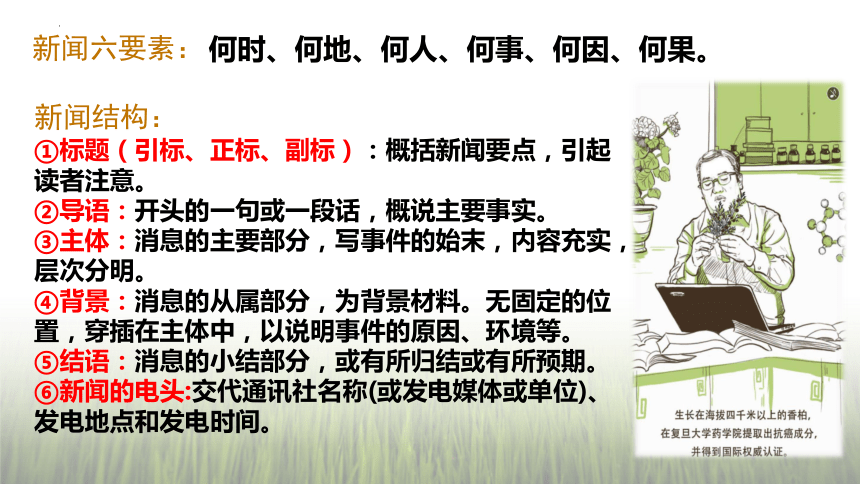

新闻结构:

①标题(引标、正标、副标):概括新闻要点,引起读者注意。

②导语:开头的一句或一段话,概说主要事实。

③主体:消息的主要部分,写事件的始末,内容充实,层次分明。

④背景:消息的从属部分,为背景材料。无固定的位置,穿插在主体中,以说明事件的原因、环境等。

⑤结语:消息的小结部分,或有所归结或有所预期。

⑥新闻的电头:交代通讯社名称(或发电媒体或单位)、发电地点和发电时间。

何时、何地、何人、何事、何因、何果。

新闻六要素:

文体知识

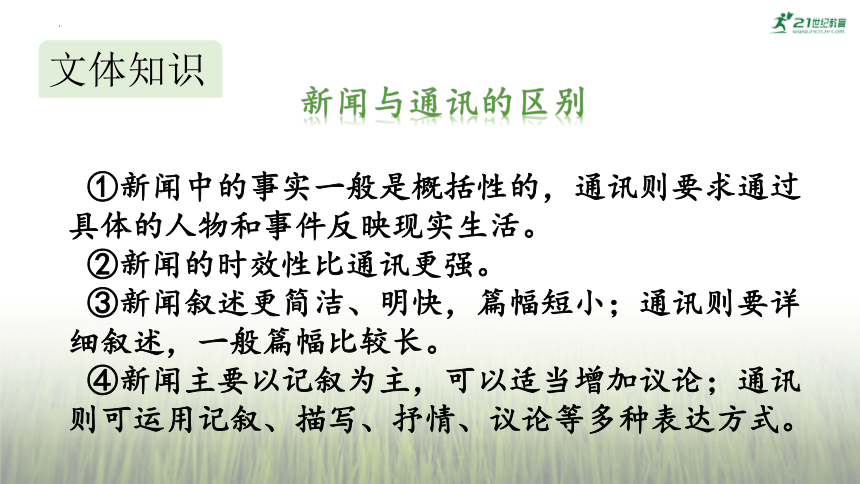

新闻与通讯的区别

①新闻中的事实一般是概括性的,通讯则要求通过具体的人物和事件反映现实生活。

②新闻的时效性比通讯更强。

③新闻叙述更简洁、明快,篇幅短小;通讯则要详细叙述,一般篇幅比较长。

④新闻主要以记叙为主,可以适当增加议论;通讯则可运用记叙、描写、抒情、议论等多种表达方式。

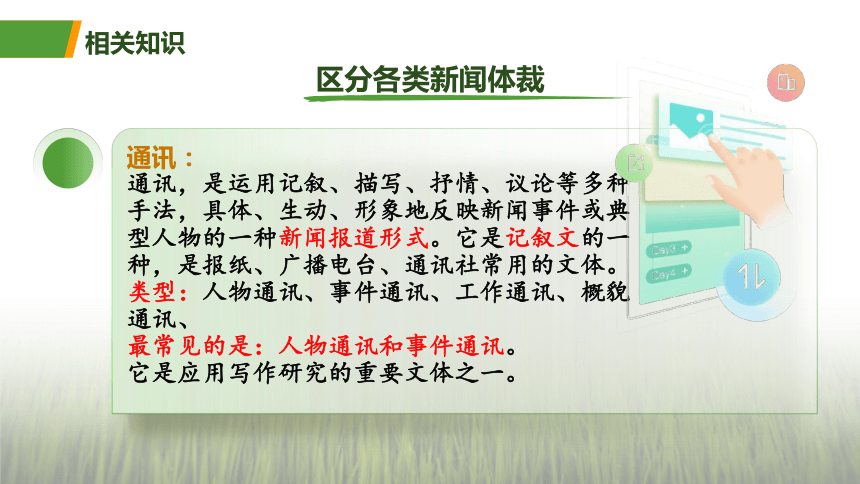

通讯:

通讯,是运用记叙、描写、抒情、议论等多种手法,具体、生动、形象地反映新闻事件或典型人物的一种新闻报道形式。它是记叙文的一种,是报纸、广播电台、通讯社常用的文体。

类型:人物通讯、事件通讯、工作通讯、概貌通讯、

最常见的是:人物通讯和事件通讯。

它是应用写作研究的重要文体之一。

区分各类新闻体裁

相关知识

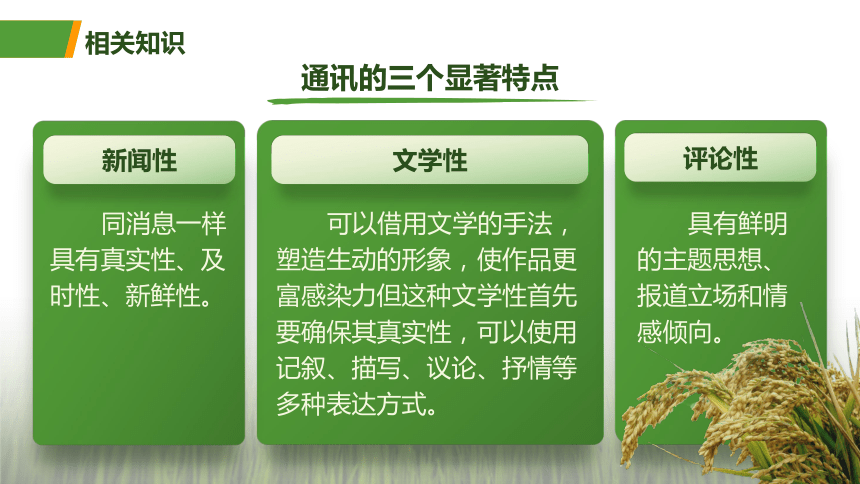

通讯的三个显著特点

相关知识

可以借用文学的手法,塑造生动的形象,使作品更富感染力但这种文学性首先要确保其真实性,可以使用记叙、描写、议论、抒情等多种表达方式。

文学性

同消息一样具有真实性、及时性、新鲜性。

新闻性

具有鲜明的主题思想、报道立场和情感倾向。

评论性

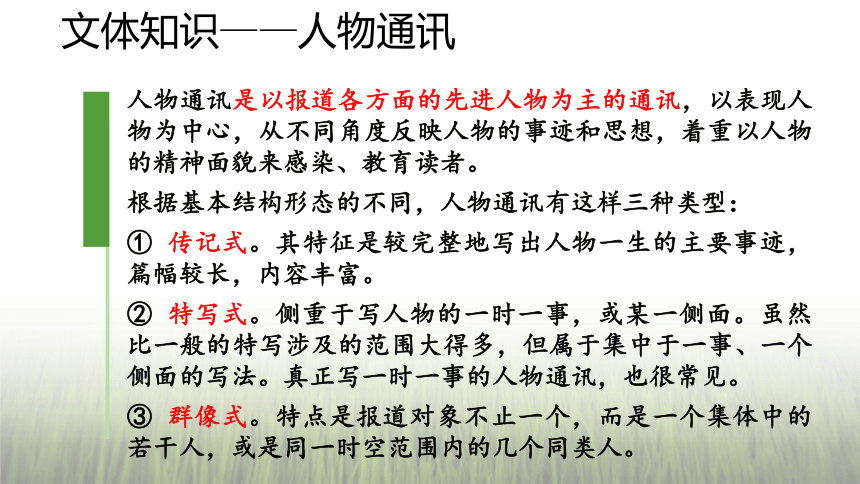

文体知识——人物通讯

人物通讯是以报道各方面的先进人物为主的通讯,以表现人物为中心,从不同角度反映人物的事迹和思想,着重以人物的精神面貌来感染、教育读者。

根据基本结构形态的不同,人物通讯有这样三种类型:

① 传记式。其特征是较完整地写出人物一生的主要事迹,篇幅较长,内容丰富。

② 特写式。侧重于写人物的一时一事,或某一侧面。虽然比一般的特写涉及的范围大得多,但属于集中于一事、一个侧面的写法。真正写一时一事的人物通讯,也很常见。

③ 群像式。特点是报道对象不止一个,而是一个集体中的若干人,或是同一时空范围内的几个同类人。

人物通讯的特点:

①真实性:要求写真人真事。

②典型性:要求选择现实生活中具有典型意义的材料加以报道。

③新闻性:及时发现生活中出现的新事物,进行有针对性的报道。

④生动性:结构、表现手法可以灵活多样。

⑤评论性:通讯评论贵在以情感人,情在理中。

人物通讯

写作对象

人物通讯中的人物要具有新闻性。从实际情况看,大致上有这样几种类型:

在平凡的生活和工作中体现了某种人生价值,或者为人民做出贡献的普通人

这是近年人物通讯题材发展的一个新趋向。

某些对社会有警示作用的反面人物,提示人们某种道理。

稻菽(shū) 饥馑(jǐn)

田埂(gěng) 稻穗(suì)

掖(yē)着 颁(bān)发

阐(chǎn)明 贬(biǎn)斥

一蔸(dōu) 花蕊(ruǐ)

籼(xiān)稻 粳(jīng)米

分蘖(niè) 撒(sǎ)播

屏(bǐnɡ)气 淤(yū)泥

字词

——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平

采用正副标题的形式,使标题所承载的内容更丰富,表达更清晰。

喜看稻菽千重浪

解题入文?

解题入文

别梦依稀咒逝川 ,

故园三十二年前 。

红旗卷起农奴戟 ,

黑手高悬霸主鞭 。

为有牺牲多壮志 ,

敢教日月换新天 。

喜看稻菽千重浪,

遍地英雄下夕烟。

【毛泽东】

七律?到韶山

高兴地看到大片庄稼如浪涛滚滚

【译文】

引用毛泽东《七律?到韶山》的诗句,意思为“高兴地看到大片庄稼如浪涛滚滚”,贴合本文主旨,表达了对袁隆平的赞美之情,突出了其在研究、培育杂交水稻方面的卓越成就;形象生动,富有诗意,增强了文章的文学性。

【赏析】

——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平

副标题交代了本文的主人公及他所获得的荣誉,并表明文章的新闻体裁为人物通讯。

喜看稻菽千重浪

解题入文?

走近新闻事件,走进袁老心间

科研探索中...

探究袁老的心路历程

对应章节:曾记否,到中流击水

1960年7月的一天,发现特异稻

护理特异稻

试种特异稻

(欣喜)

(满怀希望)

(失望)

分析研究

(自信)

发现真理

(收获)

走近新闻事件,走进袁老心间

科研探索中...

对应章节:创新是科学家的灵魂和本质

袁老在研究杂交水稻的过程中遇到了哪些困难?又有着怎样的优势条件?

困难1:“无优势论”的否定

困难2:有些人对杂交水稻论题的嘲笑

困难3:许多科学家认为研究难度大,无法在生产中应用

优势1:中国是农业国,有丰富的种质资源

优势2:有辽阔的国土和充足的光温条件

优势3:优越的社会主义制度

走近新闻事件,走进袁老心间

捍卫真理时...

对应章节:事实是科学家的空气

袁老如何回应贬斥杂交水稻的文章的?说明了袁老怎样的精神品质?

面对贬斥杂交水稻,不顾农民利益、无视事实的事,袁隆平心平气和地写了一封信刊登在《人民日报》上。用数据、用事实否定谣言、捍卫科学。

反映了袁老一丝不苟、实事求是、心怀百姓,讲求科学的精神品质,

走近新闻事件,走进袁老心间

捍卫真理时...

对应章节:事实是科学家的空气

如:“杂交稻比一般水稻每亩增产100千克左右。1976-1991年全国累计种植杂交稻19亿多亩,增产粮食近2000亿千克。”“近几年的年种植面积都超过1亿亩,平均亩产稳定在500千克左右。”……

走近新闻事件,走进袁老心间

本文还有多处列出数据,请找出并谈谈其作用。

①有人统计过,杂交水稻比常规稻增产20%左右,1976至1999年,每年增产的稻谷可以养活6000万人口。

②小面积最高产量达每亩1139千克,达到了100千克/公顷的超级稻产量指标。如果按年推广2亿亩计,年增粮食可养活7000多万人口。

作用:这些准确的数据体现了人物通讯的真实性,既说明杂交水稻的优越性,又突出了袁隆平的卓越贡献。

走近新闻事件,走进袁老心间

寻梦,寻梦...

对应章节:饥饿的威胁在退却

引用袁老的梦有什么作用?

袁老的梦与水稻有关,说明袁老先生将杂交水稻的研究当做自己终身的事业,同时说明他对自己的研究充满希望与信心。

合作解疑

一、提取新闻事件,把握人物形象?

二、深入文本探究,寻找写作之法

一、提取新闻事件,把握人物形象?

袁隆平作为国家最高科技奖获得者,其优秀事迹非常多,独立思考,探究作者选取了那些新闻事件,表现出袁老怎样的精神品质?时间:6分钟左右。

独立思考完毕之后在前后4-6人小组内交流,补充完善自己的答案并形成小组最佳答案,时间:3分钟左右。

要求:简洁、准确、全面。

一、提取新闻事件,把握人物形象?

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}小标题

主要事迹

精神品质

(一)曾记否,到中流击水

(二)创新是科学家的灵魂和本质

(三)事实是科学家的空气

(四)饥饿的威胁在退却

①2001 年春节刚过,袁隆平领奖前仍在稻田里工作。

②1961年袁隆平敏锐地发现了“天然杂交稻”的杂种第一代。

1964年7月袁隆平终于找到了水稻雄性不育植株。

1992年袁隆平发表文章批判贬斥杂交稻的文章。

1986年以来,袁隆平提出并实现了杂交水稻育种的战略思想,为我国粮食大幅度增产作出了突出贡献。

注重实践,勇于探索

不迷信权威,勇于创新

坚持事实,实事求是

追求梦想,不断进取

热爱工作,坚持工作

(一)品读细节描写,悟其神

二、深入文本探究,寻找写作之法

细节描写

让人物跃然纸上——赏析人物通讯的细节描写

细微之处见精神。细节描写是通讯报道中的重要元素,在通讯中,恰如其分的细节描写,①可以起到以少胜多,以一当十的作用,从而揭示/深化主题,②生动刻画人物性格,渲染环境氛围,增强作品的感染力、③有助于增强通讯的可读性和真实性,它是通讯中最丰富的表情符号。

指抓住生活中细微而又具体的典型情节,加以生动细致的描绘具体渗透在对人物、景物或场面描写之中。使人物形象真实,内容丰富充实,主旨鲜明突出。细节描写是丰富通讯信息、把人物写得栩栩如生、把来龙去脉交代清楚的重要手段。

细节描写

外貌、肖像、语言、动作、神态、心理

自然环境、社会环境

人物细节描写

通过细节描写,真实且细致地刻画了袁老的形象。

环境细节描写

二、深入文本探究,寻找写作之法

“袁隆平眯起双眼,出神地打量着这片几百亩大的试验田,然后跨过水渠,迈步走进田间。他蹲下身子翻看着土壤。”

通过细节描写,真实且细致地刻画了袁老的形象。

“跨”“迈”“蹲”“翻”等动作生动形象地写出了袁隆平在试验田工作的情形,表现了他工作时的认真严谨、一丝不苟。

任务三:深入文本探究,寻找写作之法

“突然,他那敏锐的目光停留在一蔸形态特异、鹤立鸡群的水稻植株上。他屏气静神地伸出双手,欣喜地抚摸着那可爱的稻穗,激动得几乎要喊出声来!”

②通过细节描写,真实且细致地刻画了袁老的形象。

“敏锐”“屏气静神”“欣喜”三个极富感染力的词语,准确无误地描绘出袁隆平在发现雄性不育植株时的心情。“停留”“伸出”“抚摸”三个动词更是详尽地突出了他工作认真专注、观察严谨细致、科研一丝不苟的个性。

任务三:深入文本探究,寻找写作之法

“袁隆平眯起双眼,出神地打量着这片几百亩大的试验田……跨过……迈步……蹲下……翻看……”

②通过细节描写,真实且细致地刻画了袁老的形象。

“眯起”“打量”“跨过”“走进”“蹲下”等动作描写;“出神地”神态描写。 几个动词突出了人物工作之认真细心,对科学的严谨,一丝不苟。这段文字描写了一位平凡的“农民”形象,正是这平凡的外貌与伟大的贡献形成了极大的反差,更突出了袁隆平的不平凡——深入实践。

任务三:深入文本探究,寻找写作之法

“这是一株奇特的稻禾,株形优异,穗大粒多,足有十余穗,每穗有壮谷一百六七十粒。袁隆平用布条扎上记号,从此格外精心地照顾这蔸稻禾。收获季节他得到了一把金灿灿的稻种。”

②通过细节描写,真实且细致地刻画了袁老的形象。

从“穗大粒多,足有十余穗,每穗有壮谷一百六七十粒”这样的细节描写我们能够看出袁隆平对待植物科学、农业技术研究的科学严谨的态度,和对稻田如数家珍般的熟悉与热爱。

任务三:深入文本探究,寻找写作之法

袁老形象小结

袁隆平是一位扎根农田,挥洒汗水,专注敬业,严谨认真的实践者;

袁隆平是一位不迷信权威,不动摇,不退却,极具韧性的研究者;

袁隆平是一位勇于担当,坚持实事求是?,不计个人风险的捍卫者;

袁隆平是一位心怀天下,情系世界,生命不息,追求不止的寻梦者。

表达

方式

指作者对人物、事件和环境所作的必要的交代和说明。

指作者在作品中对人物、事件发表见解以表明态度及对问题的看法。

用生动形象的语言把人物的形态、动作或景物的状态等具体特征描绘出来。

为了简要地解说事物,阐明事理,使所叙之人、事、物更清楚。

作者在作品中抒发自己的思想感情。

知识链接

记叙

议论

描写

说明

抒情

以“到中流击水”为例,从表达方式的角度思考作者如何表现袁隆平的实践精神。

任务四:体悟写作特色

表达方式

一般分为以下几种:记叙、描写、议论、抒情、说明

记叙

下课铃声响过之后.......

描写

议论

说明

他那敏锐的目光停留在一苑形态特异、鹤立鸡群的水稻植株上.....激动得几乎要喊出声来!

袁隆平对真理的发现.....落荒而逃。

大量数字的运用

表达方式上,以记叙为主,夹以议论、描写、说明等多种表达方式灵活运用。

文章先记叙实践过程及研究成果,然后用议论的方式写出研究成果的重大意义,洋溢着一种民族自豪感。例如:“袁隆平的发现开创了水稻研究的新纪元。”作者把记叙和议论有机地结合在一起,表达了对袁隆平的崇敬之情,升华了文章的主题。

这篇人物通讯的表达方式有何特点?其作用是什么?

总结

二:深入文本探究,寻找写作之法

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}小标题

精神品质

凝练概括

侧重点(角度)

曾记否,到中流击水

创新是科学家的灵魂和本质

事实是科学家的空气

饥饿的威胁在退却

(三)使用小标题,条理清晰,结构严谨

注重实践,勇于探索

不迷信权威,勇于创新

坚持事实,实事求是

追求梦想,不断进取

文中的四个小标题在文中起到什么作用,请分别具体说明。

实践

创新

求实

寻梦

工作态度、 方法

道德操守、准则

学术精神、 品格

个人理想、志向

总结本文的写作特色

使用小标题,条理清晰,结构严谨。

1

运用详实的数据,体现了人物通讯的准确性。

2

选取典型事例,突出人物的品质,体现了典型性。

3

生动的细节描写,使人物形神兼备,体现了真实性。

4

灵活的表达方式,体现了人物通讯的文学性。

5

任务三:深入文本探究,寻找写作之法

精讲点拨

这篇人物通讯通过典型事例及细节描写展现了科学家袁隆平重视实践、实事求是、敢于向权威挑战、大胆创新的精神,

概括主旨

高度评价了这位杂交水稻专家的研究成果对解决中国及世界粮食问题具有的重大意义——使“饥饿的威胁在退却”“引导我们走向一个营养充足的世界”,“引导一场新的‘绿色革命’”。

概括主旨

是“中国的脊梁”。

理由是:①志向高远,开拓奉献,品格高尚。

②自己的研究的领域里,为中国和世界人民作出了杰出的贡献。

③具有杰出的才华、创新的精神和顽强的意志。

鲁迅在《中国人失掉自信力了吗》中指出:“我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人……这就是中国的脊梁。”你认为袁隆平是“中国的脊梁”吗?请说说理由。

袁隆平语录

①只要是大方向是对的,不是死胡同,你只要坚持下去,他会达到光明的彼岸的。

②性格决定命运,有一点点关系,不是全部。性格很重要,但是不见得决定命运,命运是由各方面来决定的,还有外界条件,还有时代不同了等等。

③我觉得,人就像一粒种子。要做一粒好种子,身体、精神、情感都要健康。种子健康了,我们每个人的事业才能根深叶茂,枝粗果硕。

④快乐的秘诀,就是要有追求,有希望,身体好。你追求的东西,如果再怎么努力都没有希望实现,不会快乐。一天到晚想着名利得失,也不会快乐。

拓展延伸

⑤作为一个科学家,不能迷信权威,迷信书本,也不能因为取得一丁点的成绩就沾沾自喜,居功自傲。科学是没有止境的。只有敢于探索敢于创新,才能成果迭出,常创常新。

⑥要成才,第一要素,也是最基本的要素,是身体要好。身体不健康,心有余力不足,无论你搞什么研究都支撑不下来。我现在还在第一线,只要田里有稻子,我每天都要下田的。身体不好,怎么行?

⑦科学研究要勇于探索,勇于创新,这个是关键。搞科研,应该尊重权威但不能迷信权威,应该多读书但不能迷信书本。科研的本质是创新,如果不尊重权威、不读书,创新就失去了基础;如果迷信权威、迷信书本,创新就没有了空间。

⑧不要怕失败。怕失败的人最好是不要搞研究,搞研究,绝大部分实验都是失败的,不会那么一帆风顺的。

⑨对金钱,我是有看法的,要生活、生产,钱是重要的,钱来路要正。第二,钱是来用的,有钱不用等于没有钱。但是用钱,第一不要奢侈浪费,第二不要小气,该用的就用,不该用的就不用。

⑩人要吃饭、穿衣,要生存,没有钱不行,但一定要来路正,靠自己的诚实劳动获得。有了钱,要用在正当处,既不能挥霍浪费,也不要吝啬小气。我喜欢朴素的生活。

拓展延伸

良种济世 粮丰民安

田间逐梦功勋永存

让我们聆听一首送别袁隆平的歌曲《我有一个梦》,一起缅怀“稻念”这位德馨犹存的“神农”。

袁老虽逝,但精神长存。他播撒下的每一粒种子在海内外努力地生长、结穗、增产,人们对袁老的思念也有增无减。袁老,您一生守望稻田,把稻香送给全世界。每年的风吹稻香,我们都会想起您!

喜

看

稻

菽

千

重

浪

——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平

他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴,淡泊名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有的人远离饥饿。喜看稻菽千重浪,最是风流?

——颁奖词

感动中国2004年度人物

问题激疑

目标引领

语言建构与运用 把握人物通讯的写作特点。

思维发展与提升 体悟选材特点、细节描写的魅力以及结构特点。

审美鉴赏与创造 体会袁隆平的高贵品质中表现出的情感美

和本文的结构美。

文化传承与理解体会 了解袁隆平在水稻研究上的贡献,

并学习他在科学上的执着精神。

教学重点 分析探究袁隆平的创新精神和高尚品质。

教学难点 学习掌握通讯的写法。

1983年至2003年先后在外交部《世界知识》杂志和《世界博览》杂志、《科技日报》任记者,期间曾担任多年机动记者(任务不固定,往往是为了完成某一项任务,直接受编辑部派遣和调动的记者),在《科技日报》曾先后任副刊部主任、机动记者部主任现为高级记者。

走近作者

代表作品:

《走进神农架》《采访死亡手记》《生存方式》《前尘》等。

袁隆平,1930 年生于北京,1953 年毕业于西南农学院,毕业后到湖南安江农校任教。作为青年教师的袁隆平下定决心,要拼尽毕生精力,用科学战胜饥饿。经过多年实践,他终于推翻了当时国际上关于水稻没有杂交优势的普遍观念,推出了一代又一代杂交水稻。 获得联合国教科文组织“科学奖”、世界粮食基金会“2004 年世界粮食奖”、联合国粮农组织“粮食安全保障荣誉奖”等多项国际奖项,被誉为“杂交水稻之父”。

联合国粮农组织日前公布的一份报告称,世界上36个国家和地区由于内战或气候恶劣等原因,面临严重的粮食短缺问题。在发展中国家,有1/5的人无法获得足够的粮食,全世界每年有600万学龄前儿童因饥饿而夭折。

在解决粮食紧缺问题的过程中,科技进步发挥着重要作用。我国率先培育成功的增产20%的超级水稻必将造福世界。“杂交水稻之父”袁隆平也因此得到了世界的认可和尊敬。

2001年2月22日,《科技日报》发表了这篇人物通讯。

写作背景

新闻

狭义——消息

通讯

①人物通讯

②事件通讯

③工作通讯

④风貌通讯

新闻最主要的特征是:

真:所述内容必须真实

短:篇幅要求短

快:时效性要强

活:要写得生动活泼,引人入胜

强:有思想性和指导性

广义

消息

报告文学

知识链接

新闻结构:

①标题(引标、正标、副标):概括新闻要点,引起读者注意。

②导语:开头的一句或一段话,概说主要事实。

③主体:消息的主要部分,写事件的始末,内容充实,层次分明。

④背景:消息的从属部分,为背景材料。无固定的位置,穿插在主体中,以说明事件的原因、环境等。

⑤结语:消息的小结部分,或有所归结或有所预期。

⑥新闻的电头:交代通讯社名称(或发电媒体或单位)、发电地点和发电时间。

何时、何地、何人、何事、何因、何果。

新闻六要素:

文体知识

新闻与通讯的区别

①新闻中的事实一般是概括性的,通讯则要求通过具体的人物和事件反映现实生活。

②新闻的时效性比通讯更强。

③新闻叙述更简洁、明快,篇幅短小;通讯则要详细叙述,一般篇幅比较长。

④新闻主要以记叙为主,可以适当增加议论;通讯则可运用记叙、描写、抒情、议论等多种表达方式。

通讯:

通讯,是运用记叙、描写、抒情、议论等多种手法,具体、生动、形象地反映新闻事件或典型人物的一种新闻报道形式。它是记叙文的一种,是报纸、广播电台、通讯社常用的文体。

类型:人物通讯、事件通讯、工作通讯、概貌通讯、

最常见的是:人物通讯和事件通讯。

它是应用写作研究的重要文体之一。

区分各类新闻体裁

相关知识

通讯的三个显著特点

相关知识

可以借用文学的手法,塑造生动的形象,使作品更富感染力但这种文学性首先要确保其真实性,可以使用记叙、描写、议论、抒情等多种表达方式。

文学性

同消息一样具有真实性、及时性、新鲜性。

新闻性

具有鲜明的主题思想、报道立场和情感倾向。

评论性

文体知识——人物通讯

人物通讯是以报道各方面的先进人物为主的通讯,以表现人物为中心,从不同角度反映人物的事迹和思想,着重以人物的精神面貌来感染、教育读者。

根据基本结构形态的不同,人物通讯有这样三种类型:

① 传记式。其特征是较完整地写出人物一生的主要事迹,篇幅较长,内容丰富。

② 特写式。侧重于写人物的一时一事,或某一侧面。虽然比一般的特写涉及的范围大得多,但属于集中于一事、一个侧面的写法。真正写一时一事的人物通讯,也很常见。

③ 群像式。特点是报道对象不止一个,而是一个集体中的若干人,或是同一时空范围内的几个同类人。

人物通讯的特点:

①真实性:要求写真人真事。

②典型性:要求选择现实生活中具有典型意义的材料加以报道。

③新闻性:及时发现生活中出现的新事物,进行有针对性的报道。

④生动性:结构、表现手法可以灵活多样。

⑤评论性:通讯评论贵在以情感人,情在理中。

人物通讯

写作对象

人物通讯中的人物要具有新闻性。从实际情况看,大致上有这样几种类型:

在平凡的生活和工作中体现了某种人生价值,或者为人民做出贡献的普通人

这是近年人物通讯题材发展的一个新趋向。

某些对社会有警示作用的反面人物,提示人们某种道理。

稻菽(shū) 饥馑(jǐn)

田埂(gěng) 稻穗(suì)

掖(yē)着 颁(bān)发

阐(chǎn)明 贬(biǎn)斥

一蔸(dōu) 花蕊(ruǐ)

籼(xiān)稻 粳(jīng)米

分蘖(niè) 撒(sǎ)播

屏(bǐnɡ)气 淤(yū)泥

字词

——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平

采用正副标题的形式,使标题所承载的内容更丰富,表达更清晰。

喜看稻菽千重浪

解题入文?

解题入文

别梦依稀咒逝川 ,

故园三十二年前 。

红旗卷起农奴戟 ,

黑手高悬霸主鞭 。

为有牺牲多壮志 ,

敢教日月换新天 。

喜看稻菽千重浪,

遍地英雄下夕烟。

【毛泽东】

七律?到韶山

高兴地看到大片庄稼如浪涛滚滚

【译文】

引用毛泽东《七律?到韶山》的诗句,意思为“高兴地看到大片庄稼如浪涛滚滚”,贴合本文主旨,表达了对袁隆平的赞美之情,突出了其在研究、培育杂交水稻方面的卓越成就;形象生动,富有诗意,增强了文章的文学性。

【赏析】

——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平

副标题交代了本文的主人公及他所获得的荣誉,并表明文章的新闻体裁为人物通讯。

喜看稻菽千重浪

解题入文?

走近新闻事件,走进袁老心间

科研探索中...

探究袁老的心路历程

对应章节:曾记否,到中流击水

1960年7月的一天,发现特异稻

护理特异稻

试种特异稻

(欣喜)

(满怀希望)

(失望)

分析研究

(自信)

发现真理

(收获)

走近新闻事件,走进袁老心间

科研探索中...

对应章节:创新是科学家的灵魂和本质

袁老在研究杂交水稻的过程中遇到了哪些困难?又有着怎样的优势条件?

困难1:“无优势论”的否定

困难2:有些人对杂交水稻论题的嘲笑

困难3:许多科学家认为研究难度大,无法在生产中应用

优势1:中国是农业国,有丰富的种质资源

优势2:有辽阔的国土和充足的光温条件

优势3:优越的社会主义制度

走近新闻事件,走进袁老心间

捍卫真理时...

对应章节:事实是科学家的空气

袁老如何回应贬斥杂交水稻的文章的?说明了袁老怎样的精神品质?

面对贬斥杂交水稻,不顾农民利益、无视事实的事,袁隆平心平气和地写了一封信刊登在《人民日报》上。用数据、用事实否定谣言、捍卫科学。

反映了袁老一丝不苟、实事求是、心怀百姓,讲求科学的精神品质,

走近新闻事件,走进袁老心间

捍卫真理时...

对应章节:事实是科学家的空气

如:“杂交稻比一般水稻每亩增产100千克左右。1976-1991年全国累计种植杂交稻19亿多亩,增产粮食近2000亿千克。”“近几年的年种植面积都超过1亿亩,平均亩产稳定在500千克左右。”……

走近新闻事件,走进袁老心间

本文还有多处列出数据,请找出并谈谈其作用。

①有人统计过,杂交水稻比常规稻增产20%左右,1976至1999年,每年增产的稻谷可以养活6000万人口。

②小面积最高产量达每亩1139千克,达到了100千克/公顷的超级稻产量指标。如果按年推广2亿亩计,年增粮食可养活7000多万人口。

作用:这些准确的数据体现了人物通讯的真实性,既说明杂交水稻的优越性,又突出了袁隆平的卓越贡献。

走近新闻事件,走进袁老心间

寻梦,寻梦...

对应章节:饥饿的威胁在退却

引用袁老的梦有什么作用?

袁老的梦与水稻有关,说明袁老先生将杂交水稻的研究当做自己终身的事业,同时说明他对自己的研究充满希望与信心。

合作解疑

一、提取新闻事件,把握人物形象?

二、深入文本探究,寻找写作之法

一、提取新闻事件,把握人物形象?

袁隆平作为国家最高科技奖获得者,其优秀事迹非常多,独立思考,探究作者选取了那些新闻事件,表现出袁老怎样的精神品质?时间:6分钟左右。

独立思考完毕之后在前后4-6人小组内交流,补充完善自己的答案并形成小组最佳答案,时间:3分钟左右。

要求:简洁、准确、全面。

一、提取新闻事件,把握人物形象?

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}小标题

主要事迹

精神品质

(一)曾记否,到中流击水

(二)创新是科学家的灵魂和本质

(三)事实是科学家的空气

(四)饥饿的威胁在退却

①2001 年春节刚过,袁隆平领奖前仍在稻田里工作。

②1961年袁隆平敏锐地发现了“天然杂交稻”的杂种第一代。

1964年7月袁隆平终于找到了水稻雄性不育植株。

1992年袁隆平发表文章批判贬斥杂交稻的文章。

1986年以来,袁隆平提出并实现了杂交水稻育种的战略思想,为我国粮食大幅度增产作出了突出贡献。

注重实践,勇于探索

不迷信权威,勇于创新

坚持事实,实事求是

追求梦想,不断进取

热爱工作,坚持工作

(一)品读细节描写,悟其神

二、深入文本探究,寻找写作之法

细节描写

让人物跃然纸上——赏析人物通讯的细节描写

细微之处见精神。细节描写是通讯报道中的重要元素,在通讯中,恰如其分的细节描写,①可以起到以少胜多,以一当十的作用,从而揭示/深化主题,②生动刻画人物性格,渲染环境氛围,增强作品的感染力、③有助于增强通讯的可读性和真实性,它是通讯中最丰富的表情符号。

指抓住生活中细微而又具体的典型情节,加以生动细致的描绘具体渗透在对人物、景物或场面描写之中。使人物形象真实,内容丰富充实,主旨鲜明突出。细节描写是丰富通讯信息、把人物写得栩栩如生、把来龙去脉交代清楚的重要手段。

细节描写

外貌、肖像、语言、动作、神态、心理

自然环境、社会环境

人物细节描写

通过细节描写,真实且细致地刻画了袁老的形象。

环境细节描写

二、深入文本探究,寻找写作之法

“袁隆平眯起双眼,出神地打量着这片几百亩大的试验田,然后跨过水渠,迈步走进田间。他蹲下身子翻看着土壤。”

通过细节描写,真实且细致地刻画了袁老的形象。

“跨”“迈”“蹲”“翻”等动作生动形象地写出了袁隆平在试验田工作的情形,表现了他工作时的认真严谨、一丝不苟。

任务三:深入文本探究,寻找写作之法

“突然,他那敏锐的目光停留在一蔸形态特异、鹤立鸡群的水稻植株上。他屏气静神地伸出双手,欣喜地抚摸着那可爱的稻穗,激动得几乎要喊出声来!”

②通过细节描写,真实且细致地刻画了袁老的形象。

“敏锐”“屏气静神”“欣喜”三个极富感染力的词语,准确无误地描绘出袁隆平在发现雄性不育植株时的心情。“停留”“伸出”“抚摸”三个动词更是详尽地突出了他工作认真专注、观察严谨细致、科研一丝不苟的个性。

任务三:深入文本探究,寻找写作之法

“袁隆平眯起双眼,出神地打量着这片几百亩大的试验田……跨过……迈步……蹲下……翻看……”

②通过细节描写,真实且细致地刻画了袁老的形象。

“眯起”“打量”“跨过”“走进”“蹲下”等动作描写;“出神地”神态描写。 几个动词突出了人物工作之认真细心,对科学的严谨,一丝不苟。这段文字描写了一位平凡的“农民”形象,正是这平凡的外貌与伟大的贡献形成了极大的反差,更突出了袁隆平的不平凡——深入实践。

任务三:深入文本探究,寻找写作之法

“这是一株奇特的稻禾,株形优异,穗大粒多,足有十余穗,每穗有壮谷一百六七十粒。袁隆平用布条扎上记号,从此格外精心地照顾这蔸稻禾。收获季节他得到了一把金灿灿的稻种。”

②通过细节描写,真实且细致地刻画了袁老的形象。

从“穗大粒多,足有十余穗,每穗有壮谷一百六七十粒”这样的细节描写我们能够看出袁隆平对待植物科学、农业技术研究的科学严谨的态度,和对稻田如数家珍般的熟悉与热爱。

任务三:深入文本探究,寻找写作之法

袁老形象小结

袁隆平是一位扎根农田,挥洒汗水,专注敬业,严谨认真的实践者;

袁隆平是一位不迷信权威,不动摇,不退却,极具韧性的研究者;

袁隆平是一位勇于担当,坚持实事求是?,不计个人风险的捍卫者;

袁隆平是一位心怀天下,情系世界,生命不息,追求不止的寻梦者。

表达

方式

指作者对人物、事件和环境所作的必要的交代和说明。

指作者在作品中对人物、事件发表见解以表明态度及对问题的看法。

用生动形象的语言把人物的形态、动作或景物的状态等具体特征描绘出来。

为了简要地解说事物,阐明事理,使所叙之人、事、物更清楚。

作者在作品中抒发自己的思想感情。

知识链接

记叙

议论

描写

说明

抒情

以“到中流击水”为例,从表达方式的角度思考作者如何表现袁隆平的实践精神。

任务四:体悟写作特色

表达方式

一般分为以下几种:记叙、描写、议论、抒情、说明

记叙

下课铃声响过之后.......

描写

议论

说明

他那敏锐的目光停留在一苑形态特异、鹤立鸡群的水稻植株上.....激动得几乎要喊出声来!

袁隆平对真理的发现.....落荒而逃。

大量数字的运用

表达方式上,以记叙为主,夹以议论、描写、说明等多种表达方式灵活运用。

文章先记叙实践过程及研究成果,然后用议论的方式写出研究成果的重大意义,洋溢着一种民族自豪感。例如:“袁隆平的发现开创了水稻研究的新纪元。”作者把记叙和议论有机地结合在一起,表达了对袁隆平的崇敬之情,升华了文章的主题。

这篇人物通讯的表达方式有何特点?其作用是什么?

总结

二:深入文本探究,寻找写作之法

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}小标题

精神品质

凝练概括

侧重点(角度)

曾记否,到中流击水

创新是科学家的灵魂和本质

事实是科学家的空气

饥饿的威胁在退却

(三)使用小标题,条理清晰,结构严谨

注重实践,勇于探索

不迷信权威,勇于创新

坚持事实,实事求是

追求梦想,不断进取

文中的四个小标题在文中起到什么作用,请分别具体说明。

实践

创新

求实

寻梦

工作态度、 方法

道德操守、准则

学术精神、 品格

个人理想、志向

总结本文的写作特色

使用小标题,条理清晰,结构严谨。

1

运用详实的数据,体现了人物通讯的准确性。

2

选取典型事例,突出人物的品质,体现了典型性。

3

生动的细节描写,使人物形神兼备,体现了真实性。

4

灵活的表达方式,体现了人物通讯的文学性。

5

任务三:深入文本探究,寻找写作之法

精讲点拨

这篇人物通讯通过典型事例及细节描写展现了科学家袁隆平重视实践、实事求是、敢于向权威挑战、大胆创新的精神,

概括主旨

高度评价了这位杂交水稻专家的研究成果对解决中国及世界粮食问题具有的重大意义——使“饥饿的威胁在退却”“引导我们走向一个营养充足的世界”,“引导一场新的‘绿色革命’”。

概括主旨

是“中国的脊梁”。

理由是:①志向高远,开拓奉献,品格高尚。

②自己的研究的领域里,为中国和世界人民作出了杰出的贡献。

③具有杰出的才华、创新的精神和顽强的意志。

鲁迅在《中国人失掉自信力了吗》中指出:“我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人……这就是中国的脊梁。”你认为袁隆平是“中国的脊梁”吗?请说说理由。

袁隆平语录

①只要是大方向是对的,不是死胡同,你只要坚持下去,他会达到光明的彼岸的。

②性格决定命运,有一点点关系,不是全部。性格很重要,但是不见得决定命运,命运是由各方面来决定的,还有外界条件,还有时代不同了等等。

③我觉得,人就像一粒种子。要做一粒好种子,身体、精神、情感都要健康。种子健康了,我们每个人的事业才能根深叶茂,枝粗果硕。

④快乐的秘诀,就是要有追求,有希望,身体好。你追求的东西,如果再怎么努力都没有希望实现,不会快乐。一天到晚想着名利得失,也不会快乐。

拓展延伸

⑤作为一个科学家,不能迷信权威,迷信书本,也不能因为取得一丁点的成绩就沾沾自喜,居功自傲。科学是没有止境的。只有敢于探索敢于创新,才能成果迭出,常创常新。

⑥要成才,第一要素,也是最基本的要素,是身体要好。身体不健康,心有余力不足,无论你搞什么研究都支撑不下来。我现在还在第一线,只要田里有稻子,我每天都要下田的。身体不好,怎么行?

⑦科学研究要勇于探索,勇于创新,这个是关键。搞科研,应该尊重权威但不能迷信权威,应该多读书但不能迷信书本。科研的本质是创新,如果不尊重权威、不读书,创新就失去了基础;如果迷信权威、迷信书本,创新就没有了空间。

⑧不要怕失败。怕失败的人最好是不要搞研究,搞研究,绝大部分实验都是失败的,不会那么一帆风顺的。

⑨对金钱,我是有看法的,要生活、生产,钱是重要的,钱来路要正。第二,钱是来用的,有钱不用等于没有钱。但是用钱,第一不要奢侈浪费,第二不要小气,该用的就用,不该用的就不用。

⑩人要吃饭、穿衣,要生存,没有钱不行,但一定要来路正,靠自己的诚实劳动获得。有了钱,要用在正当处,既不能挥霍浪费,也不要吝啬小气。我喜欢朴素的生活。

拓展延伸

良种济世 粮丰民安

田间逐梦功勋永存

让我们聆听一首送别袁隆平的歌曲《我有一个梦》,一起缅怀“稻念”这位德馨犹存的“神农”。

袁老虽逝,但精神长存。他播撒下的每一粒种子在海内外努力地生长、结穗、增产,人们对袁老的思念也有增无减。袁老,您一生守望稻田,把稻香送给全世界。每年的风吹稻香,我们都会想起您!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读