专题四古代诗歌鉴赏 5.练题型 表达技巧鉴赏题(课件)---2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题四古代诗歌鉴赏 5.练题型 表达技巧鉴赏题(课件)---2026版语文高三一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 152.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-14 15:33:26 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

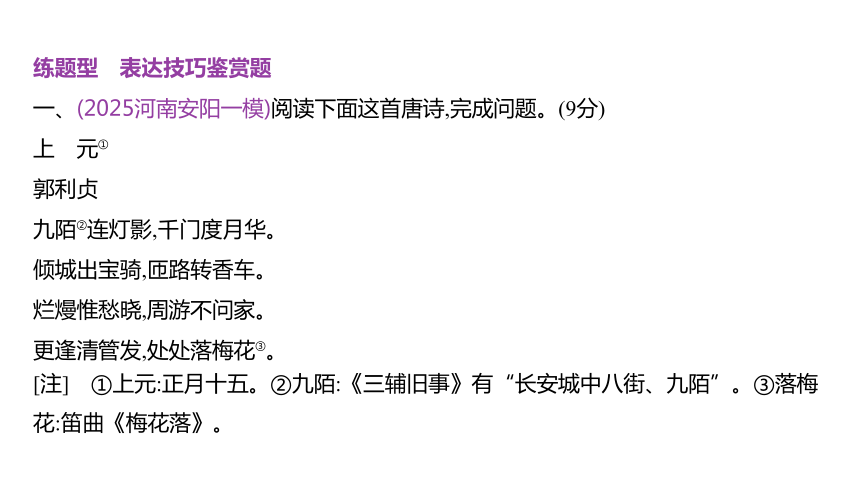

练题型 表达技巧鉴赏题

一、(2025河南安阳一模)阅读下面这首唐诗,完成问题。(9分)

上 元①

郭利贞

九陌②连灯影,千门度月华。

倾城出宝骑,匝路转香车。

烂熳惟愁晓,周游不问家。

更逢清管发,处处落梅花③。

[注] ①上元:正月十五。②九陌:《三辅旧事》有“长安城中八街、九陌”。③落梅

花:笛曲《梅花落》。

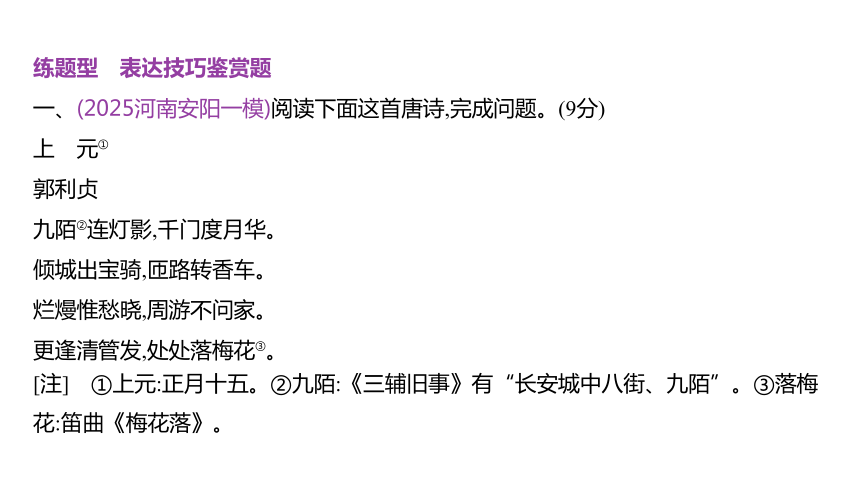

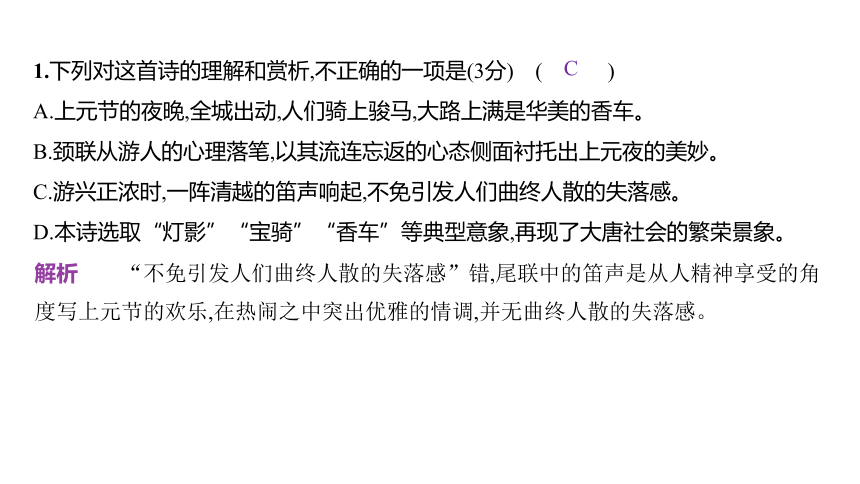

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.上元节的夜晚,全城出动,人们骑上骏马,大路上满是华美的香车。

B.颈联从游人的心理落笔,以其流连忘返的心态侧面衬托出上元夜的美妙。

C.游兴正浓时,一阵清越的笛声响起,不免引发人们曲终人散的失落感。

D.本诗选取“灯影”“宝骑”“香车”等典型意象,再现了大唐社会的繁荣景象。

C

解析 “不免引发人们曲终人散的失落感”错,尾联中的笛声是从人精神享受的角

度写上元节的欢乐,在热闹之中突出优雅的情调,并无曲终人散的失落感。

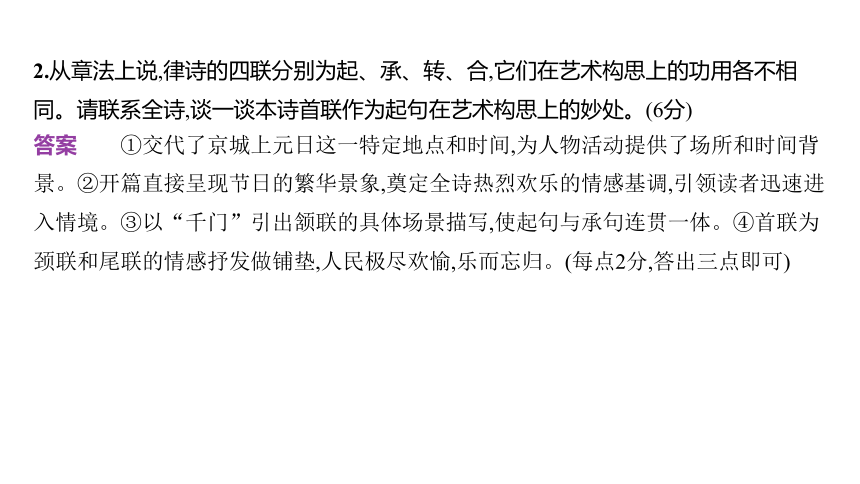

2.从章法上说,律诗的四联分别为起、承、转、合,它们在艺术构思上的功用各不相

同。请联系全诗,谈一谈本诗首联作为起句在艺术构思上的妙处。(6分)

答案 ①交代了京城上元日这一特定地点和时间,为人物活动提供了场所和时间背

景。②开篇直接呈现节日的繁华景象,奠定全诗热烈欢乐的情感基调,引领读者迅速进

入情境。③以“千门”引出颔联的具体场景描写,使起句与承句连贯一体。④首联为

颈联和尾联的情感抒发做铺垫,人民极尽欢愉,乐而忘归。(每点2分,答出三点即可)

解析 律诗中起句(联)的作用主要是统率全诗、奠定基调、渲染气氛、为后文做铺

垫等,据此结合诗句具体内容,分析首联与后面几联的关系,进而把握首联作为起联在艺

术构思上的作用。

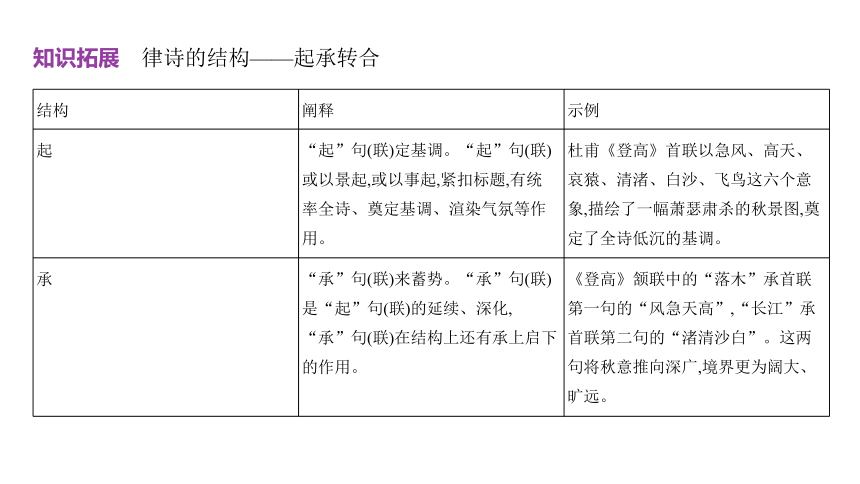

结构 阐释 示例

起 “起”句(联)定基调。“起”句(联)

或以景起,或以事起,紧扣标题,有统

率全诗、奠定基调、渲染气氛等作

用。 杜甫《登高》首联以急风、高天、

哀猿、清渚、白沙、飞鸟这六个意

象,描绘了一幅萧瑟肃杀的秋景图,奠

定了全诗低沉的基调。

承 “承”句(联)来蓄势。“承”句(联)

是“起”句(联)的延续、深化,

“承”句(联)在结构上还有承上启下

的作用。 《登高》颔联中的“落木”承首联

第一句的“风急天高”,“长江”承

首联第二句的“渚清沙白”。这两

句将秋意推向深广,境界更为阔大、

旷远。

知识拓展 律诗的结构——起承转合

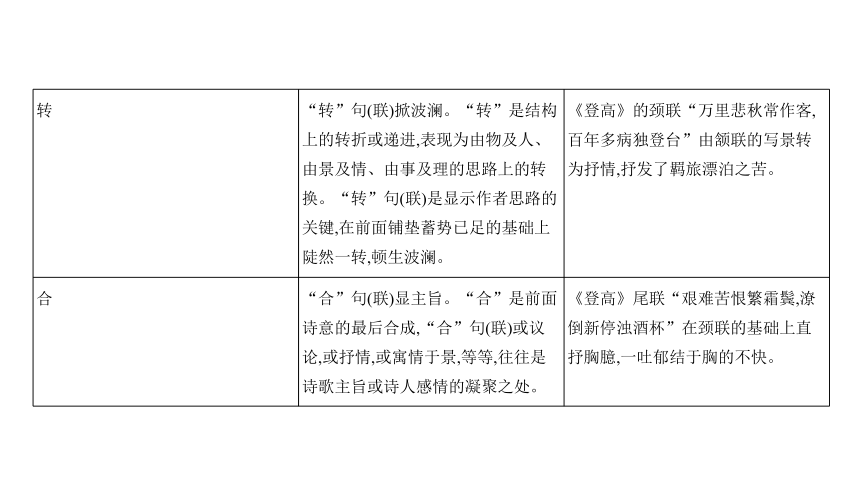

转 “转”句(联)掀波澜。“转”是结构

上的转折或递进,表现为由物及人、

由景及情、由事及理的思路上的转

换。“转”句(联)是显示作者思路的

关键,在前面铺垫蓄势已足的基础上

陡然一转,顿生波澜。 《登高》的颈联“万里悲秋常作客,

百年多病独登台”由颔联的写景转

为抒情,抒发了羁旅漂泊之苦。

合 “合”句(联)显主旨。“合”是前面

诗意的最后合成,“合”句(联)或议

论,或抒情,或寓情于景,等等,往往是

诗歌主旨或诗人感情的凝聚之处。 《登高》尾联“艰难苦恨繁霜鬓,潦

倒新停浊酒杯”在颈联的基础上直

抒胸臆,一吐郁结于胸的不快。

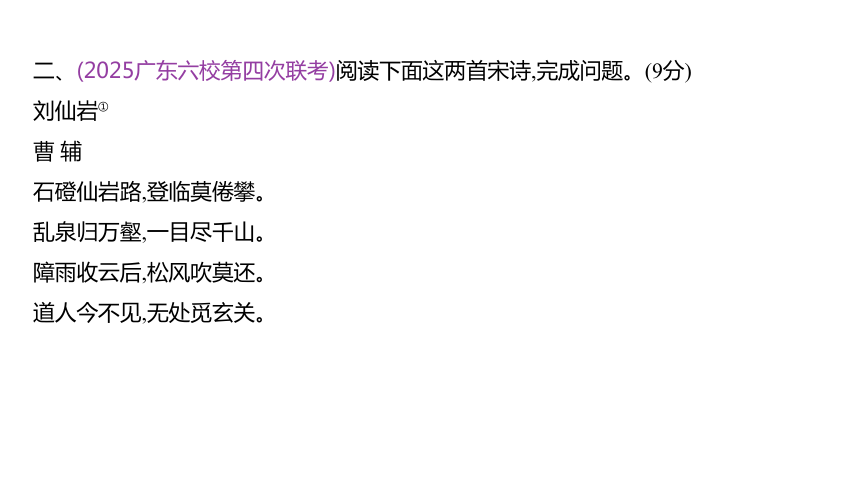

二、(2025广东六校第四次联考)阅读下面这两首宋诗,完成问题。(9分)

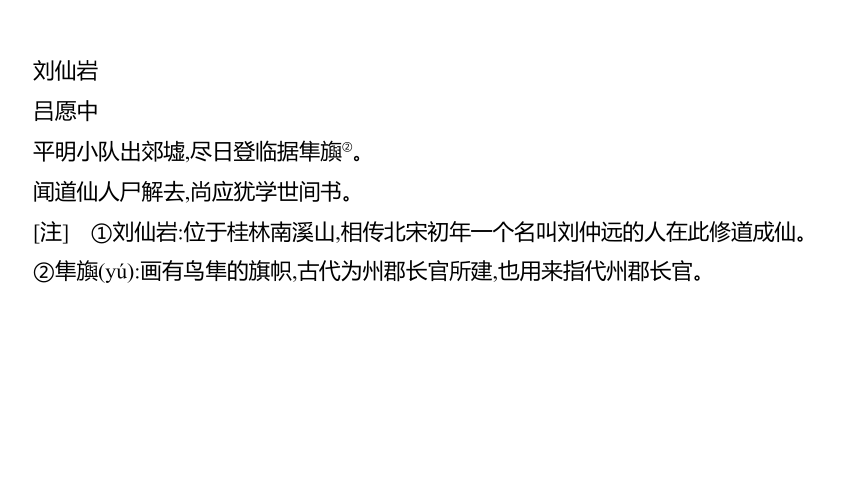

刘仙岩①

曹 辅

石磴仙岩路,登临莫倦攀。

乱泉归万壑,一目尽千山。

障雨收云后,松风吹莫还。

道人今不见,无处觅玄关。

刘仙岩

吕愿中

平明小队出郊墟,尽日登临据隼旟②。

闻道仙人尸解去,尚应犹学世间书。

[注] ①刘仙岩:位于桂林南溪山,相传北宋初年一个名叫刘仲远的人在此修道成仙。

②隼旟(yú):画有鸟隼的旗帜,古代为州郡长官所建,也用来指代州郡长官。

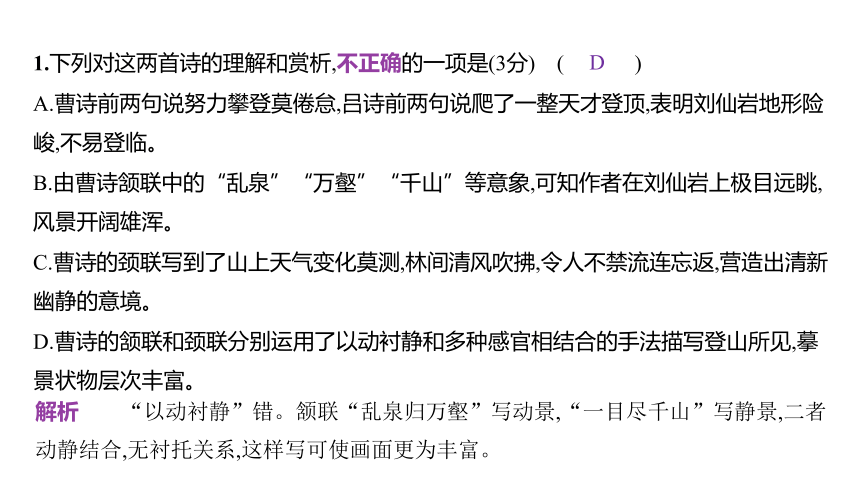

1.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.曹诗前两句说努力攀登莫倦怠,吕诗前两句说爬了一整天才登顶,表明刘仙岩地形险

峻,不易登临。

B.由曹诗颔联中的“乱泉”“万壑”“千山”等意象,可知作者在刘仙岩上极目远眺,

风景开阔雄浑。

C.曹诗的颈联写到了山上天气变化莫测,林间清风吹拂,令人不禁流连忘返,营造出清新

幽静的意境。

D.曹诗的颔联和颈联分别运用了以动衬静和多种感官相结合的手法描写登山所见,摹

景状物层次丰富。

D

解析 “以动衬静”错。颔联“乱泉归万壑”写动景,“一目尽千山”写静景,二者

动静结合,无衬托关系,这样写可使画面更为丰富。

易混辨析 动静结合与以动衬静的区别

(1)定义:①动静结合指同时描写动态和静态的事物,使两者相辅相成,共同构成完整的

画面。如杜甫的《绝句二首》(其一)中既描写了“泥融飞燕子”的动态景物,又勾勒

了“沙暖睡鸳鸯”的静态景物,二者相映成趣,共同构成了一幅和谐的春日画卷。②以

动衬静指通过描写动态的事物来反衬静态的环境,使静态更加突出和鲜明。如王维的

《鸟鸣涧》中通过“月出惊山鸟,时鸣春涧中”的动态描写,反衬出夜晚春山的寂静。

(2)表达效果:①动静结合通过动态和静态元素的相互融合,使得整个画面更加生动、立

体和富有层次感。这种手法可以让读者获得更加丰富的视觉和情感体验。②以动衬

静则通过动态元素的衬托,使得静态环境显得更加宁静和神秘。这种手法常用于营造

一种静谧的氛围,使读者能够感受到内心的平静和放松。

2.两首诗的标题和题材相同,但表达方式和主旨不尽相同,请结合诗歌内容分别简要分

析。(6分)

答案 ①表达方式不同:曹诗以描写和抒情为主,颔联和颈联描写了登山所见,尾联抒

发了不见道人的感慨;吕诗则以叙述和议论为主,前两句概括记叙了登山的过程,最后阐

明了自己领悟的道理。(3分)

②主旨不同:曹诗尾联的“无处觅玄关”,流露出一种失望、失落的情绪,表达了未能寻

访到道人遗踪的怅惘之情;吕诗最后说“尚应犹学世间书”,表达了不必执着于求仙问

道,而应该关心现实生活,学以济世的观点。(3分)

解析 曹辅的《刘仙岩》中“石磴仙岩路,登临莫倦攀”先点明登山之路,“乱泉归

万壑,一目尽千山”描写了登山时看到的乱泉归壑、千山尽收眼底的景象,“障雨收云

后,松风吹莫还”进一步描绘了雨后天晴、松风阵阵的情景,而“道人今不见,无处觅玄

关”则直抒胸臆,表达了诗人因未能寻访到道人遗踪的失落与怅惘之情。

吕愿中的《刘仙岩》中“平明小队出郊墟,尽日登临据隼旟”概括叙述了登山的过

程。“闻道仙人尸解去,尚应犹学世间书”则是发议论,诗人听说仙人已经尸解成仙离

去,但认为即便如此,仙人也应该还在学习世间的书籍,由此表达出诗人的观点,即不必

执着于求仙问道,而应关注现实生活,以学习来济世。

三、[2025八省八校(T8)第一次联考]阅读下面这两首清诗,完成问题。(9分)

阎典史①祠

[清]王家枚

斗大孤城扼暨阳②,留将遗发见高皇。

惨罗雀鼠充军食,尽化沙虫吊国殇。

此日冠裳新俎豆,当年竹木旧戈枪。

阴风萧飒栖霞寺,毅魄常存振大纲。

题阎典史祠(节选)

[清]赵翼

明季虽多殉节臣,乙酉之变殊少人。

将帅降幡蚤竖垒,公卿款表先趋尘。

高门王谢献城亟,盛名巢由拜路频。

何哉节烈奇男子,乃出区区一典史。

[注] ①阎典史:阎应元,明末抗清名将,爱国志士。1645年,离任江阴典史的他返城率10

万义民,面对24万清军铁骑,困守孤城81天。②暨阳:江阴市古称。

1.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.王诗开篇以夸张的笔法描摹出阎典史率义军坚守的孤弱无援的江阴小城,守城将士

们遗发明志,以死捍卫家园。

B.赵诗以宏大的历史叙事开篇,讲述了明朝末年乙酉之变,清兵南下之际,阎典史抗击清

军的可歌可泣的英雄事迹。

C.王诗借“冠裳”“俎豆”表现了百姓告祭英烈的场景,与辛弃疾《永遇乐·京口北固

亭怀古》中“一片神鸦社鼓”的立意一致。

D.赵诗结句采用反问手法加强抒情,诗人表面质疑阎典史此类节烈非凡的英勇将领的

出现,实则对其充满赞叹与敬佩。

C

解析 “立意一致”错。两者立意完全不同。王诗借“冠裳”“俎豆”表现了百

姓告祭英烈的场景,说明百姓依然纪念着阎典史及其部下,传颂着他们英勇抗敌的事

迹。辛词中“一片神鸦社鼓”的描写是为了表达对百姓忘却历史、安于现状的忧

虑。

2.两首诗均展现了对历史英雄阎典史的敬仰与怀念,但描写角度和侧重点有所不同。

请结合诗句作具体分析。(6分)

答案 ①王诗从作战的角度切入,侧重于正面描写阎典史率领义军抗击外侮的英勇

事迹。诗的首联、颔联着重描绘阎典史及其部下坚守孤城、誓死不屈的英勇形象,并

通过战争期间的艰难生活进一步强化为国捐躯的悲壮场景。颈联和尾联侧重抒情,强

调其英勇精神激励后人坚守正义。(3分)

②赵诗更侧重于将其置于历史背景中,通过对比凸显阎典史的守节精神。节选的诗歌

开篇即对比明朝末年众多殉节之臣与乙酉之变中屈指可数的坚守节操之士。接着,第

三句至第六句则列举将帅、公卿、高门之人、隐士等在关键时刻的背叛行为,使其与

阎典史形成鲜明对比,凸显其精神的可贵与难得。(3分)

解析 王诗首句“斗大孤城扼暨阳”以夸张的手法描绘了阎典史所守之城的险要

与独特,暗示其在保卫国家时所面临的艰难处境。接着,“留将遗发见高皇”一句,通过

“遗发”这一细节,表达了阎典史对明朝皇室的忠诚与坚守。接下来的两句“惨罗雀

鼠充军食,尽化沙虫吊国殇”展现了战争的残酷与牺牲的悲壮。一方面,战时的食物来

源只能是捕获的鸟兽;另一方面,死去的将士化为沙虫,以身殉国。这两句既是对战争苦

难的深刻揭示,也是对烈士们不屈精神的颂扬。最后,“阴风萧飒栖霞寺,毅魄常存振大

纲”渲染了一种肃穆而庄严的氛围,象征着阎典史的精神如同他的毅魄一般,即使在死

后也依然存在,激励着后来者遵循正义与原则,维护国家的大纲与秩序。

赵诗前两句“明季虽多殉节臣,乙酉之变殊少人”的意思是,明朝末年虽然有很多为保

全志节而牺牲的臣子,然而乙酉之变时能够殉节的人却非常少。这两句将阎典史置于

历史背景中,通过对比凸显阎典史的守节精神。中间四句刻画了将帅、公卿、高门之

人、隐士等的投降丑态,这与阎典史的坚守形成鲜明对比,进一步凸显了其精神的难得

和可贵。最后两句运用反问手法进一步表达了诗人对阎典史的赞美和敬意。

得分关键

(1)描写角度1分:第一首诗答(阎典史)“作战”的场面或回顾“作战”的经历等均可得

1分,第二首诗答“先回顾明代历史背景”等得1分。(2)侧重点1分:第一首诗必须答出

“正面描写”或人物(阎典史)形象,第二首诗必须答出“对比”,均可得1分。(3)结合

具体诗句分析各1分。

四、(2025湖北武汉二模)阅读下面这两首宋诗,完成问题。(9分)

题临安西湖

[南宋]高孝

朱帘白舫乱湖光,隔岸龙舟①舣②夕阳。

今日欢游复明日,便将京洛③看钱塘。

武林④春游即事

[南宋]李德真

风光如此莫伤春,云树烟花一色新。

杜宇不啼真解事,帝乡谁是肯归人

[注] ①龙舟:龙形的船,古代常供帝王专用。②舣(yǐ):停船靠岸。③京洛:此处指北

宋都城汴京。④武林:杭州别称。

1.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.高诗中“乱”字点出船只往来穿梭的情形,“舣”字写出龙舟停靠的姿态,用词讲

究。

B.李诗中“云树”句,与《望海潮》中的“云树绕堤沙”一样,状写杭州自然风物之

美。

C.高诗写景,渲染西湖的繁华热闹;李诗描绘杭州春日,则突出其清新优美的特点。

D.两首诗都起笔写景,然后抒情,在对美景的描绘中巧妙融入诗人对现实的思考。

D

解析 “都起笔写景,然后抒情”有误。李诗首句“风光如此莫伤春”意思是杭州

的风景这样美好,我们就不要再为春天即将逝去而哀伤了。这是直抒胸臆,不是写景。

2.东汉郑玄认为诗歌有“刺过讥失,所以匡救其恶”的作用。这两首诗都有“刺过讥

失”的功能,同为讽刺诗,请简要分析它们在写法上的异同。(6分)

答案 两首诗都讽刺了南宋统治者沉湎于享乐、苟且偷安的行径。(1分)写法上的

相同点:都写了临安春日的美景,以乐景反衬悲愤之情。(2分)写法上的不同点:高诗直

接批判统治者在西湖边欢游作乐,把现在的临安当作昔日的国都;(1分)李诗活用杜鹃的

典故,以问作结,对时人安于现状、流连忘返的行为表达感慨和批评,更显委婉。(2分)

读懂题目 题目设问点是两首诗“在写法上的异同”,“写法”看似宽泛,但前面所

述“这两首诗都有‘刺过讥失’的功能,同为讽刺诗”实际上提示了答题的角度,即要

求从“刺过讥失”、抒发讽刺之情的角度分析两首诗写法的异同。故本题实际上是

要求比较分析两首诗在抒情方式上的异同。

解析 作答时调动诗歌抒情方式相关的知识如直接抒情、间接抒情(借景抒情、借

物抒情、借事/典抒情等)。

从两首诗的前两句来看,都侧重描写杭州的春日景象,表面上写美景之盛,实际上反映的

是统治者沉迷享乐、不思恢复的现实,饱怀忧愤之情,两首诗都借景抒情,以乐景反衬悲

愤之情。

从两首诗的后两句来看,高诗直抒胸臆,以“今日欢游复明日”揭露统治集团日复一日

的奢靡生活,尾句“便将京洛看钱塘”直指其将临安当作汴京(京洛),沉溺偏安、忘却

国耻,批判直白尖锐。李诗“杜宇不啼真解事”化用杜鹃啼血典故(暗指不唤醒世人忧

国之心),尾句以反问收束,婉曲质问:面对中原故都(帝乡),竟无人愿归 含蓄批评时人安

于现状、麻木忘忧,讽刺更显深婉蕴藉。

练题型 表达技巧鉴赏题

一、(2025河南安阳一模)阅读下面这首唐诗,完成问题。(9分)

上 元①

郭利贞

九陌②连灯影,千门度月华。

倾城出宝骑,匝路转香车。

烂熳惟愁晓,周游不问家。

更逢清管发,处处落梅花③。

[注] ①上元:正月十五。②九陌:《三辅旧事》有“长安城中八街、九陌”。③落梅

花:笛曲《梅花落》。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.上元节的夜晚,全城出动,人们骑上骏马,大路上满是华美的香车。

B.颈联从游人的心理落笔,以其流连忘返的心态侧面衬托出上元夜的美妙。

C.游兴正浓时,一阵清越的笛声响起,不免引发人们曲终人散的失落感。

D.本诗选取“灯影”“宝骑”“香车”等典型意象,再现了大唐社会的繁荣景象。

C

解析 “不免引发人们曲终人散的失落感”错,尾联中的笛声是从人精神享受的角

度写上元节的欢乐,在热闹之中突出优雅的情调,并无曲终人散的失落感。

2.从章法上说,律诗的四联分别为起、承、转、合,它们在艺术构思上的功用各不相

同。请联系全诗,谈一谈本诗首联作为起句在艺术构思上的妙处。(6分)

答案 ①交代了京城上元日这一特定地点和时间,为人物活动提供了场所和时间背

景。②开篇直接呈现节日的繁华景象,奠定全诗热烈欢乐的情感基调,引领读者迅速进

入情境。③以“千门”引出颔联的具体场景描写,使起句与承句连贯一体。④首联为

颈联和尾联的情感抒发做铺垫,人民极尽欢愉,乐而忘归。(每点2分,答出三点即可)

解析 律诗中起句(联)的作用主要是统率全诗、奠定基调、渲染气氛、为后文做铺

垫等,据此结合诗句具体内容,分析首联与后面几联的关系,进而把握首联作为起联在艺

术构思上的作用。

结构 阐释 示例

起 “起”句(联)定基调。“起”句(联)

或以景起,或以事起,紧扣标题,有统

率全诗、奠定基调、渲染气氛等作

用。 杜甫《登高》首联以急风、高天、

哀猿、清渚、白沙、飞鸟这六个意

象,描绘了一幅萧瑟肃杀的秋景图,奠

定了全诗低沉的基调。

承 “承”句(联)来蓄势。“承”句(联)

是“起”句(联)的延续、深化,

“承”句(联)在结构上还有承上启下

的作用。 《登高》颔联中的“落木”承首联

第一句的“风急天高”,“长江”承

首联第二句的“渚清沙白”。这两

句将秋意推向深广,境界更为阔大、

旷远。

知识拓展 律诗的结构——起承转合

转 “转”句(联)掀波澜。“转”是结构

上的转折或递进,表现为由物及人、

由景及情、由事及理的思路上的转

换。“转”句(联)是显示作者思路的

关键,在前面铺垫蓄势已足的基础上

陡然一转,顿生波澜。 《登高》的颈联“万里悲秋常作客,

百年多病独登台”由颔联的写景转

为抒情,抒发了羁旅漂泊之苦。

合 “合”句(联)显主旨。“合”是前面

诗意的最后合成,“合”句(联)或议

论,或抒情,或寓情于景,等等,往往是

诗歌主旨或诗人感情的凝聚之处。 《登高》尾联“艰难苦恨繁霜鬓,潦

倒新停浊酒杯”在颈联的基础上直

抒胸臆,一吐郁结于胸的不快。

二、(2025广东六校第四次联考)阅读下面这两首宋诗,完成问题。(9分)

刘仙岩①

曹 辅

石磴仙岩路,登临莫倦攀。

乱泉归万壑,一目尽千山。

障雨收云后,松风吹莫还。

道人今不见,无处觅玄关。

刘仙岩

吕愿中

平明小队出郊墟,尽日登临据隼旟②。

闻道仙人尸解去,尚应犹学世间书。

[注] ①刘仙岩:位于桂林南溪山,相传北宋初年一个名叫刘仲远的人在此修道成仙。

②隼旟(yú):画有鸟隼的旗帜,古代为州郡长官所建,也用来指代州郡长官。

1.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.曹诗前两句说努力攀登莫倦怠,吕诗前两句说爬了一整天才登顶,表明刘仙岩地形险

峻,不易登临。

B.由曹诗颔联中的“乱泉”“万壑”“千山”等意象,可知作者在刘仙岩上极目远眺,

风景开阔雄浑。

C.曹诗的颈联写到了山上天气变化莫测,林间清风吹拂,令人不禁流连忘返,营造出清新

幽静的意境。

D.曹诗的颔联和颈联分别运用了以动衬静和多种感官相结合的手法描写登山所见,摹

景状物层次丰富。

D

解析 “以动衬静”错。颔联“乱泉归万壑”写动景,“一目尽千山”写静景,二者

动静结合,无衬托关系,这样写可使画面更为丰富。

易混辨析 动静结合与以动衬静的区别

(1)定义:①动静结合指同时描写动态和静态的事物,使两者相辅相成,共同构成完整的

画面。如杜甫的《绝句二首》(其一)中既描写了“泥融飞燕子”的动态景物,又勾勒

了“沙暖睡鸳鸯”的静态景物,二者相映成趣,共同构成了一幅和谐的春日画卷。②以

动衬静指通过描写动态的事物来反衬静态的环境,使静态更加突出和鲜明。如王维的

《鸟鸣涧》中通过“月出惊山鸟,时鸣春涧中”的动态描写,反衬出夜晚春山的寂静。

(2)表达效果:①动静结合通过动态和静态元素的相互融合,使得整个画面更加生动、立

体和富有层次感。这种手法可以让读者获得更加丰富的视觉和情感体验。②以动衬

静则通过动态元素的衬托,使得静态环境显得更加宁静和神秘。这种手法常用于营造

一种静谧的氛围,使读者能够感受到内心的平静和放松。

2.两首诗的标题和题材相同,但表达方式和主旨不尽相同,请结合诗歌内容分别简要分

析。(6分)

答案 ①表达方式不同:曹诗以描写和抒情为主,颔联和颈联描写了登山所见,尾联抒

发了不见道人的感慨;吕诗则以叙述和议论为主,前两句概括记叙了登山的过程,最后阐

明了自己领悟的道理。(3分)

②主旨不同:曹诗尾联的“无处觅玄关”,流露出一种失望、失落的情绪,表达了未能寻

访到道人遗踪的怅惘之情;吕诗最后说“尚应犹学世间书”,表达了不必执着于求仙问

道,而应该关心现实生活,学以济世的观点。(3分)

解析 曹辅的《刘仙岩》中“石磴仙岩路,登临莫倦攀”先点明登山之路,“乱泉归

万壑,一目尽千山”描写了登山时看到的乱泉归壑、千山尽收眼底的景象,“障雨收云

后,松风吹莫还”进一步描绘了雨后天晴、松风阵阵的情景,而“道人今不见,无处觅玄

关”则直抒胸臆,表达了诗人因未能寻访到道人遗踪的失落与怅惘之情。

吕愿中的《刘仙岩》中“平明小队出郊墟,尽日登临据隼旟”概括叙述了登山的过

程。“闻道仙人尸解去,尚应犹学世间书”则是发议论,诗人听说仙人已经尸解成仙离

去,但认为即便如此,仙人也应该还在学习世间的书籍,由此表达出诗人的观点,即不必

执着于求仙问道,而应关注现实生活,以学习来济世。

三、[2025八省八校(T8)第一次联考]阅读下面这两首清诗,完成问题。(9分)

阎典史①祠

[清]王家枚

斗大孤城扼暨阳②,留将遗发见高皇。

惨罗雀鼠充军食,尽化沙虫吊国殇。

此日冠裳新俎豆,当年竹木旧戈枪。

阴风萧飒栖霞寺,毅魄常存振大纲。

题阎典史祠(节选)

[清]赵翼

明季虽多殉节臣,乙酉之变殊少人。

将帅降幡蚤竖垒,公卿款表先趋尘。

高门王谢献城亟,盛名巢由拜路频。

何哉节烈奇男子,乃出区区一典史。

[注] ①阎典史:阎应元,明末抗清名将,爱国志士。1645年,离任江阴典史的他返城率10

万义民,面对24万清军铁骑,困守孤城81天。②暨阳:江阴市古称。

1.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.王诗开篇以夸张的笔法描摹出阎典史率义军坚守的孤弱无援的江阴小城,守城将士

们遗发明志,以死捍卫家园。

B.赵诗以宏大的历史叙事开篇,讲述了明朝末年乙酉之变,清兵南下之际,阎典史抗击清

军的可歌可泣的英雄事迹。

C.王诗借“冠裳”“俎豆”表现了百姓告祭英烈的场景,与辛弃疾《永遇乐·京口北固

亭怀古》中“一片神鸦社鼓”的立意一致。

D.赵诗结句采用反问手法加强抒情,诗人表面质疑阎典史此类节烈非凡的英勇将领的

出现,实则对其充满赞叹与敬佩。

C

解析 “立意一致”错。两者立意完全不同。王诗借“冠裳”“俎豆”表现了百

姓告祭英烈的场景,说明百姓依然纪念着阎典史及其部下,传颂着他们英勇抗敌的事

迹。辛词中“一片神鸦社鼓”的描写是为了表达对百姓忘却历史、安于现状的忧

虑。

2.两首诗均展现了对历史英雄阎典史的敬仰与怀念,但描写角度和侧重点有所不同。

请结合诗句作具体分析。(6分)

答案 ①王诗从作战的角度切入,侧重于正面描写阎典史率领义军抗击外侮的英勇

事迹。诗的首联、颔联着重描绘阎典史及其部下坚守孤城、誓死不屈的英勇形象,并

通过战争期间的艰难生活进一步强化为国捐躯的悲壮场景。颈联和尾联侧重抒情,强

调其英勇精神激励后人坚守正义。(3分)

②赵诗更侧重于将其置于历史背景中,通过对比凸显阎典史的守节精神。节选的诗歌

开篇即对比明朝末年众多殉节之臣与乙酉之变中屈指可数的坚守节操之士。接着,第

三句至第六句则列举将帅、公卿、高门之人、隐士等在关键时刻的背叛行为,使其与

阎典史形成鲜明对比,凸显其精神的可贵与难得。(3分)

解析 王诗首句“斗大孤城扼暨阳”以夸张的手法描绘了阎典史所守之城的险要

与独特,暗示其在保卫国家时所面临的艰难处境。接着,“留将遗发见高皇”一句,通过

“遗发”这一细节,表达了阎典史对明朝皇室的忠诚与坚守。接下来的两句“惨罗雀

鼠充军食,尽化沙虫吊国殇”展现了战争的残酷与牺牲的悲壮。一方面,战时的食物来

源只能是捕获的鸟兽;另一方面,死去的将士化为沙虫,以身殉国。这两句既是对战争苦

难的深刻揭示,也是对烈士们不屈精神的颂扬。最后,“阴风萧飒栖霞寺,毅魄常存振大

纲”渲染了一种肃穆而庄严的氛围,象征着阎典史的精神如同他的毅魄一般,即使在死

后也依然存在,激励着后来者遵循正义与原则,维护国家的大纲与秩序。

赵诗前两句“明季虽多殉节臣,乙酉之变殊少人”的意思是,明朝末年虽然有很多为保

全志节而牺牲的臣子,然而乙酉之变时能够殉节的人却非常少。这两句将阎典史置于

历史背景中,通过对比凸显阎典史的守节精神。中间四句刻画了将帅、公卿、高门之

人、隐士等的投降丑态,这与阎典史的坚守形成鲜明对比,进一步凸显了其精神的难得

和可贵。最后两句运用反问手法进一步表达了诗人对阎典史的赞美和敬意。

得分关键

(1)描写角度1分:第一首诗答(阎典史)“作战”的场面或回顾“作战”的经历等均可得

1分,第二首诗答“先回顾明代历史背景”等得1分。(2)侧重点1分:第一首诗必须答出

“正面描写”或人物(阎典史)形象,第二首诗必须答出“对比”,均可得1分。(3)结合

具体诗句分析各1分。

四、(2025湖北武汉二模)阅读下面这两首宋诗,完成问题。(9分)

题临安西湖

[南宋]高孝

朱帘白舫乱湖光,隔岸龙舟①舣②夕阳。

今日欢游复明日,便将京洛③看钱塘。

武林④春游即事

[南宋]李德真

风光如此莫伤春,云树烟花一色新。

杜宇不啼真解事,帝乡谁是肯归人

[注] ①龙舟:龙形的船,古代常供帝王专用。②舣(yǐ):停船靠岸。③京洛:此处指北

宋都城汴京。④武林:杭州别称。

1.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.高诗中“乱”字点出船只往来穿梭的情形,“舣”字写出龙舟停靠的姿态,用词讲

究。

B.李诗中“云树”句,与《望海潮》中的“云树绕堤沙”一样,状写杭州自然风物之

美。

C.高诗写景,渲染西湖的繁华热闹;李诗描绘杭州春日,则突出其清新优美的特点。

D.两首诗都起笔写景,然后抒情,在对美景的描绘中巧妙融入诗人对现实的思考。

D

解析 “都起笔写景,然后抒情”有误。李诗首句“风光如此莫伤春”意思是杭州

的风景这样美好,我们就不要再为春天即将逝去而哀伤了。这是直抒胸臆,不是写景。

2.东汉郑玄认为诗歌有“刺过讥失,所以匡救其恶”的作用。这两首诗都有“刺过讥

失”的功能,同为讽刺诗,请简要分析它们在写法上的异同。(6分)

答案 两首诗都讽刺了南宋统治者沉湎于享乐、苟且偷安的行径。(1分)写法上的

相同点:都写了临安春日的美景,以乐景反衬悲愤之情。(2分)写法上的不同点:高诗直

接批判统治者在西湖边欢游作乐,把现在的临安当作昔日的国都;(1分)李诗活用杜鹃的

典故,以问作结,对时人安于现状、流连忘返的行为表达感慨和批评,更显委婉。(2分)

读懂题目 题目设问点是两首诗“在写法上的异同”,“写法”看似宽泛,但前面所

述“这两首诗都有‘刺过讥失’的功能,同为讽刺诗”实际上提示了答题的角度,即要

求从“刺过讥失”、抒发讽刺之情的角度分析两首诗写法的异同。故本题实际上是

要求比较分析两首诗在抒情方式上的异同。

解析 作答时调动诗歌抒情方式相关的知识如直接抒情、间接抒情(借景抒情、借

物抒情、借事/典抒情等)。

从两首诗的前两句来看,都侧重描写杭州的春日景象,表面上写美景之盛,实际上反映的

是统治者沉迷享乐、不思恢复的现实,饱怀忧愤之情,两首诗都借景抒情,以乐景反衬悲

愤之情。

从两首诗的后两句来看,高诗直抒胸臆,以“今日欢游复明日”揭露统治集团日复一日

的奢靡生活,尾句“便将京洛看钱塘”直指其将临安当作汴京(京洛),沉溺偏安、忘却

国耻,批判直白尖锐。李诗“杜宇不啼真解事”化用杜鹃啼血典故(暗指不唤醒世人忧

国之心),尾句以反问收束,婉曲质问:面对中原故都(帝乡),竟无人愿归 含蓄批评时人安

于现状、麻木忘忧,讽刺更显深婉蕴藉。

同课章节目录