专题四古代诗歌鉴赏 1.练题型 内容理解概括题(课件)---2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题四古代诗歌鉴赏 1.练题型 内容理解概括题(课件)---2026版语文高三一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 129.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-14 15:33:26 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

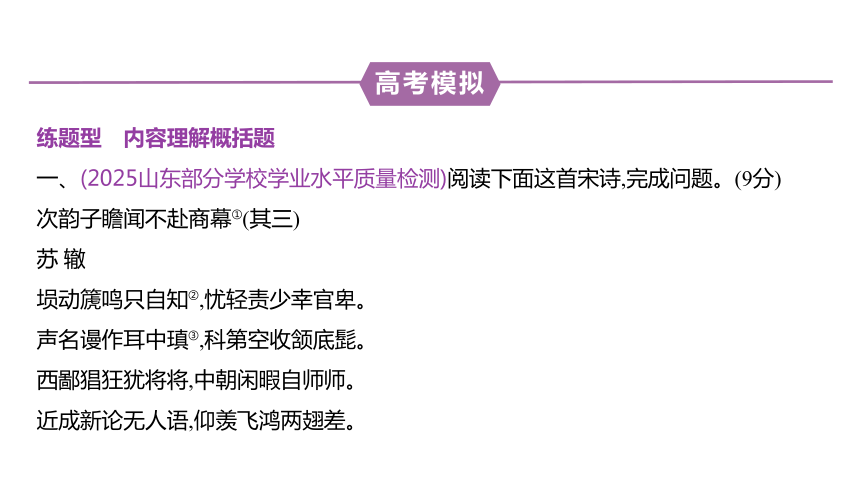

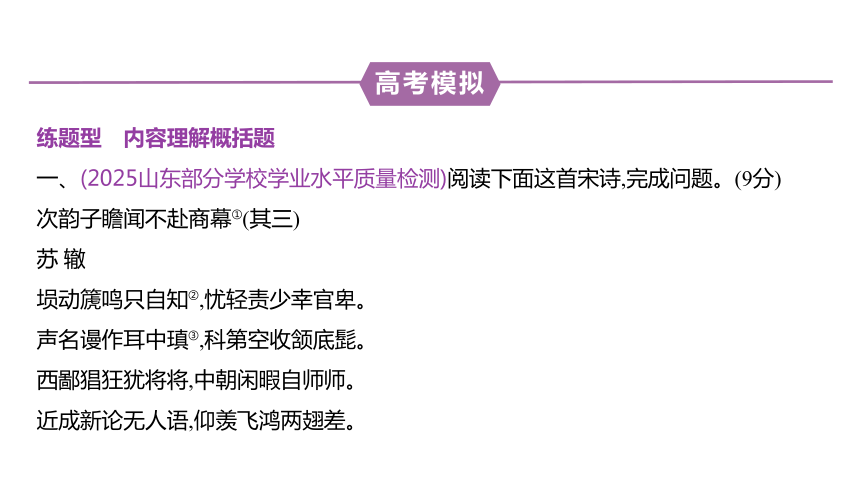

练题型 内容理解概括题

一、(2025山东部分学校学业水平质量检测)阅读下面这首宋诗,完成问题。(9分)

次韵子瞻闻不赴商幕①(其三)

苏 辙

埙动篪鸣只自知②,忧轻责少幸官卑。

声名谩作耳中瑱③,科第空收颔底髭。

西鄙猖狂犹将将,中朝闲暇自师师。

近成新论无人语,仰羡飞鸿两翅差。

高考模拟

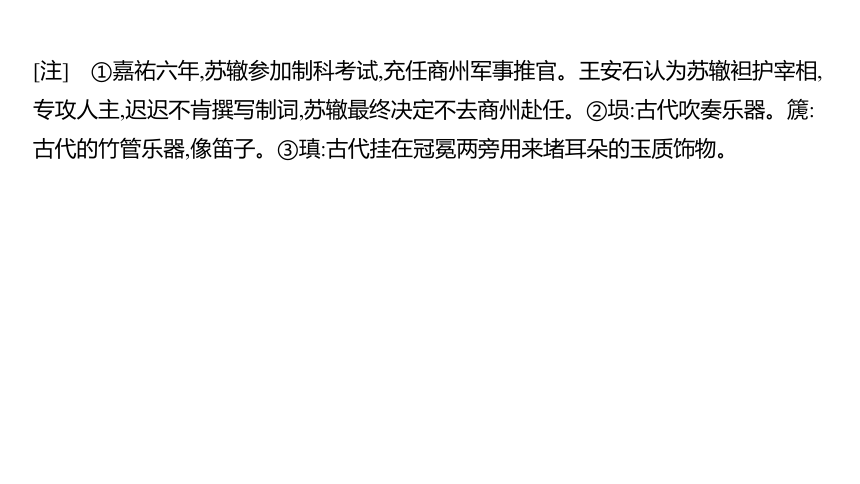

[注] ①嘉祐六年,苏辙参加制科考试,充任商州军事推官。王安石认为苏辙袒护宰相,

专攻人主,迟迟不肯撰写制词,苏辙最终决定不去商州赴任。②埙:古代吹奏乐器。篪:

古代的竹管乐器,像笛子。③瑱:古代挂在冠冕两旁用来堵耳朵的玉质饰物。

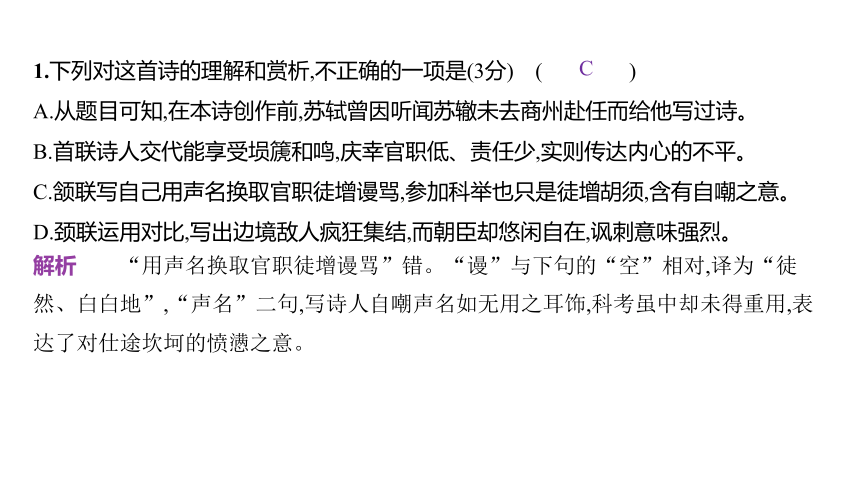

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.从题目可知,在本诗创作前,苏轼曾因听闻苏辙未去商州赴任而给他写过诗。

B.首联诗人交代能享受埙篪和鸣,庆幸官职低、责任少,实则传达内心的不平。

C.颔联写自己用声名换取官职徒增谩骂,参加科举也只是徒增胡须,含有自嘲之意。

D.颈联运用对比,写出边境敌人疯狂集结,而朝臣却悠闲自在,讽刺意味强烈。

C

解析 “用声名换取官职徒增谩骂”错。“谩”与下句的“空”相对,译为“徒

然、白白地”,“声名”二句,写诗人自嘲声名如无用之耳饰,科考虽中却未得重用,表

达了对仕途坎坷的愤懑之意。

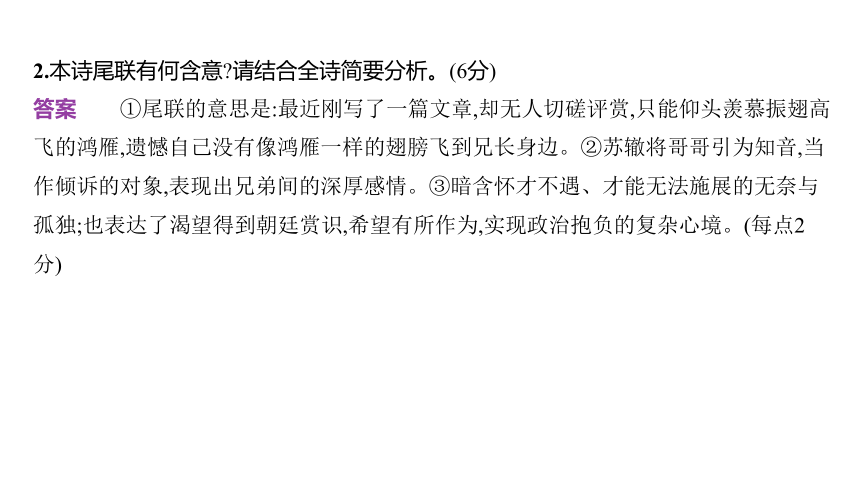

2.本诗尾联有何含意 请结合全诗简要分析。(6分)

答案 ①尾联的意思是:最近刚写了一篇文章,却无人切磋评赏,只能仰头羡慕振翅高

飞的鸿雁,遗憾自己没有像鸿雁一样的翅膀飞到兄长身边。②苏辙将哥哥引为知音,当

作倾诉的对象,表现出兄弟间的深厚感情。③暗含怀才不遇、才能无法施展的无奈与

孤独;也表达了渴望得到朝廷赏识,希望有所作为,实现政治抱负的复杂心境。(每点2

分)

解析 答题时应先解释尾联的字面意思,然后结合全诗主旨分析其深层意蕴。分析

深层意蕴时要联系前面三联的内容:诗歌首联、颔联表达了诗人对官职低微、仕途坎

坷的愤懑之意;颈联将西部边境敌人的猖獗与朝臣的闲适进行对比,暗示了诗人对朝廷

的不满和对国事的忧虑。尾联说写出新论却无人倾听,意味着他的才学见解难以施展,

“无人语”深刻体现出他怀才不遇的孤独与无奈;而对鸿雁自由高飞的羡慕,也表达了

他渴望摆脱当下困境,希望能在仕途上大展身手,获得朝廷赏识,实现政治抱负的复杂心

境。

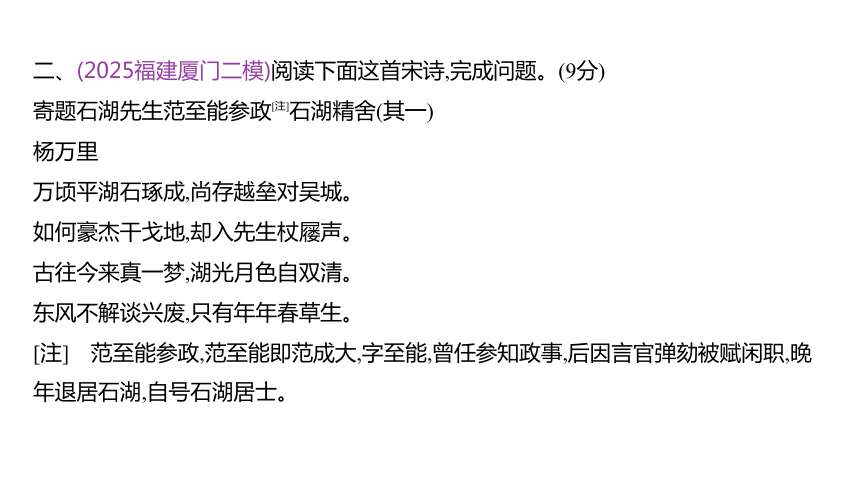

二、(2025福建厦门二模)阅读下面这首宋诗,完成问题。(9分)

寄题石湖先生范至能参政[注]石湖精舍(其一)

杨万里

万顷平湖石琢成,尚存越垒对吴城。

如何豪杰干戈地,却入先生杖屦声。

古往今来真一梦,湖光月色自双清。

东风不解谈兴废,只有年年春草生。

[注] 范至能参政,范至能即范成大,字至能,曾任参知政事,后因言官弹劾被赋闲职,晚

年退居石湖,自号石湖居士。

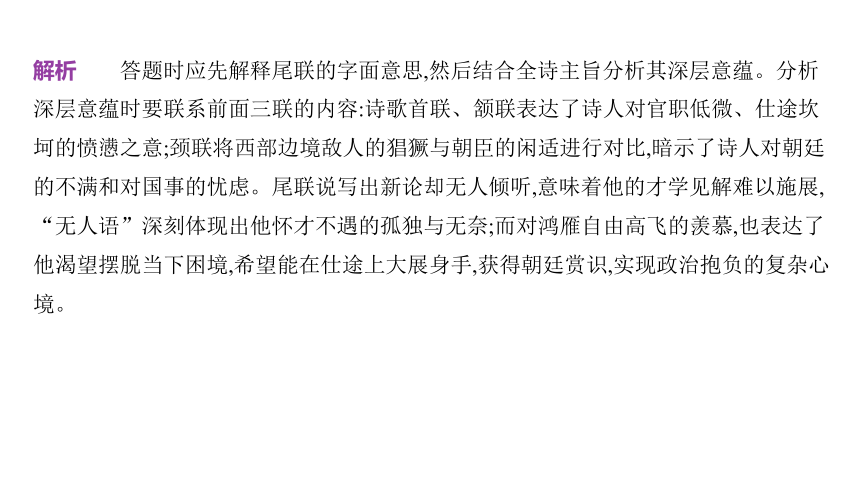

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.首句写石湖是因越王勾践凿石开渠而形成的,交代了石湖的历史由来。

B.颔联古今相照,昔日战场干戈声与当下的杖屦声形成反差,令人感慨。

C.本诗第六句与张孝祥《念奴娇·过洞庭》中的“表里俱澄澈”一句意趣相近。

D.尾联中描绘春到石湖,芳草萋萋的美景,用绵延春草寄寓对友人的思念之情。

D

解析 “对友人的思念之情”错误,尾联“东风不解谈兴废,只有年年春草生”的意

思是,东风不懂得谈论历史的兴衰变迁,每年春天,那草依旧按时生长。诗人借春草表达

了对历史盛衰、人生荣辱的思考,而不是对友人的思念之情。

2.范成大官拜宰辅仅70天就被赋闲职,杨万里在诗中是如何劝慰友人的 请结合相关内

容简要分析。(6分)

答案 ①诗人借吴越相争的典故,表达对历史兴替、人生荣辱的感慨,劝慰友人不必

执着于功名;②诗人用石湖的优美景色,隐喻友人清正的品格,劝慰友人静享自然的清

韵;③诗人以盛衰兴亡、万物更替的自然之理,劝慰友人要以超脱的心境面对一时的变

化。(每点3分,答出两点即可)

解析 首联“万顷平湖石琢成,尚存越垒对吴城”描绘石湖的形成与周边的历史遗

迹,营造出一种雄浑壮阔且富有历史沧桑感的氛围。颔联“如何豪杰干戈地,却入先生

杖屦声”今昔对比,往昔吴越争霸的金戈铁马与如今范成大悠然的退隐生活形成鲜明

反差,暗示人生浮沉如梦,个人的功名在历史的长河中不过是沧海一粟,不必过于介怀。

首联和颔联借吴越相争的历史来劝慰友人范成大看淡仕途得失。

颈联中的“湖光月色自双清”表现了自然景色的永恒与纯净。与历史的兴替和人生

的起伏相比,自然的美景始终如一,清丽不变,一如友人清正的品格。诗人也借此劝慰友

人,官场的浮沉只是短暂的,而自然的清韵是永恒的,值得静静享受。

尾联“东风不解谈兴废,只有年年春草生”的意思是:东风不懂得谈论历史的兴衰变迁,

每年春天,那草依旧按时生长。诗人以历史如梦般虚幻而自然却永恒不变之理劝慰友

人放下心中的烦恼,以超脱的心境面对一时的变化。

三、(2025辽宁大连一模)阅读下面这首唐诗,完成下面小题。(9分)

秣陵送客入京①

朱 放

秣陵春已至,君去学归鸿。

绿水琴声切,青袍草色同。

鸟喧金谷②树,花满洛阳宫。

日日相思处,江边杨柳风。

[注] ①京,指洛阳,唐代洛阳被称为东都,武则天称帝后曾定都洛阳。②金谷,指金谷

园,西晋富豪石崇在洛阳的私家园林。

1.下列对这首诗的理解与赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.诗歌开篇直接破题,交代了送别的时间和地点,并巧妙以“归鸿”喻友人。

B.诗歌颈联描写了想象中友人所到之地洛阳的繁华热闹,暗含着美好祝愿。

C.诗歌末句与杜甫《登岳阳楼》的末句在表现手法上一样,都是以景结情。

D.这首送别诗虽也抒发了不舍与思念之情,但却无一般送别诗的悲伤哀愁。

C

解析 “都是以景结情”错误。本诗末句“江边杨柳风”,通过描写江边杨柳在风

中摇曳的景象来寄托依依惜别之情,是以景结情;杜甫《登岳阳楼》的末句“凭轩涕泗

流”是直抒胸臆,直接抒发对北方战事的忧虑和自己的悲痛之情,并非以景结情。

2.学校古典诗歌社团的同学们在研习这首诗歌时,对“青袍草色同”一句的理解,产生

了分歧。一方认为“青袍”是指代“诗人与友人”,一方认为“青袍”只是指代“友

人”。请结合诗歌,谈谈你的理解。(6分)

答案 (示例1)“青袍”指代“诗人与友人”。①二人穿着同样的青袍,且青袍之色

与草色同,意味着二人拥有同样的相对低下的身份。②二人同着青袍,同处作别之地,彼

此间的依依不舍之情溢于言表。(每点3分)

(示例2)“青袍”指代“友人”。①友人身着青袍,在诗人的视线里,渐行渐远,最终与

草色融为一体。②与下文想象友人到达洛阳后的情景衔接更自然,更能突出对友人的

依依不舍之情。(每点3分)

解析 本题为开放性试题,答题时应先明确观点,指出“青袍”所指,再阐述理由。

若认为“青袍”指代“诗人与友人”,可从以下两个角度阐述理由:①身份角度。古代

服饰常与身份挂钩。彼时,青袍多为地位较低者的穿着。诗人与友人皆着青袍,暗示他

们属于同一阶层,青袍这一细节,将二人身份紧密相连。②情感角度。诗人与友人在送

别之时同着青袍并非偶然,应是有意为之,相同的着装是情谊深厚的象征,强化了离别时

的情感羁绊。

若认为“青袍”指代“友人”,可从以下两个角度阐述理由:①诗意的合理性。“青袍

草色同”生动展现了诗人看着友人渐行渐远,逐渐与草色融为一体的过程,这一画面照

应标题中的“送”,在送别诗中是合情合理的。②与下文衔接角度。这一句写诗人目

送友人离去,青袍融入草色,接下来颈联“鸟喧金谷树,花满洛阳宫”想象友人前往之地

洛阳的繁华,围绕友人行踪,诗人将不舍之情从送别地延伸至对目的地的想象,衔接自然

紧密,更突出了依依惜别之情。

四、(2025湖北“新八校”协作体第二次联考)阅读下面这首宋诗,完成问题。(9分)

示逢子

曾 几

清臞①骨相类诸生,黾勉②寒窗守一经。

用赋要窥司马室,学诗频过伯鱼庭③。

可怜亲发镜中白,莫负子衿身上青。

五桂荫门家世事,寂寥天畔几回星。

[注] ①清臞:清瘦。②黾勉:努力,勉力。③过伯鱼庭:伯鱼,孔子之子孔鲤,字伯鱼。

《论语·季氏》记载:“(孔子)尝独立,鲤趋而过庭。曰:‘学诗乎 ’对曰:‘未也。’

‘不学诗,无以言。’鲤退而学诗。”后用“过庭之训”指父亲的教导。

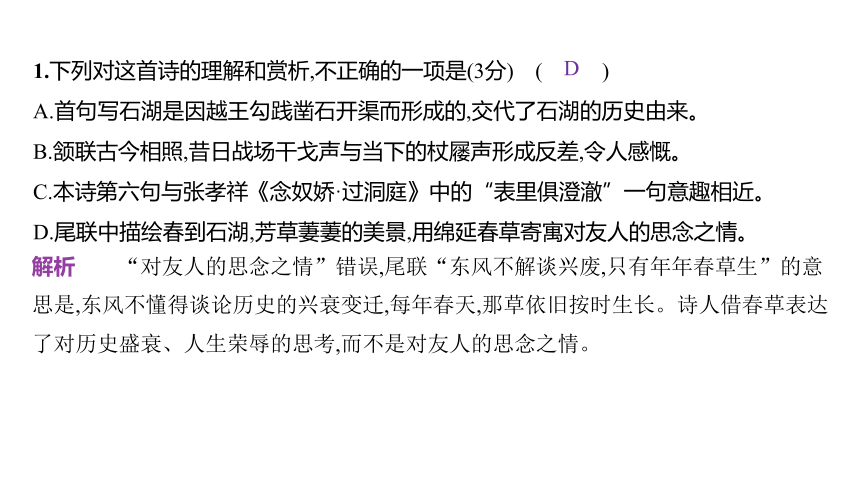

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.首联以“清臞骨相”“黾勉寒窗”刻画学子形象,体现孜孜苦读的勤勉之态。

B.颔联连用司马相如作赋和孔鲤过庭的典故,强调诗赋学习需登名家门庭并亲领教

诲。

C.颈联中的“子衿”出自《诗经》,强调后辈的学子身份,与“亲发”形成情感呼应。

D.尾联“五桂荫门”喻指家族累世功名,寄托对后辈继承家学、重振门风的期许。

B

解析 “登名家门庭并亲领教诲”理解有误。“用赋要窥司马室”强调学习司马

相如赋的精髓,“窥室”比喻深入钻研学问;“学诗频过伯鱼庭”化用“过庭之训”,侧

重父亲对孩子的教导,而非“登名家门庭”。颔联连用司马相如作赋和孔鲤过庭的典

故,强调治学应取法乎上、接受长辈指导,而非必须亲至名家门下。

2.本诗蕴含深刻的劝学之意,请结合诗句谈谈本诗对我们治学的启示。(6分)

答案 ①勤勉专注,扎根经典。首联“黾勉寒窗守一经”强调治学需以勤勉为基,专

注研习经典。②博采众长,师法典范。颔联“用赋要窥司马室”启示我们需广泛学习

前人精华,汲取典范智慧;“学诗频过伯鱼庭”则强调重视亲长教诲,虚心求教。③珍惜

时光,不负韶华。颈联以父母白发与学子青衿对比,警示学子当珍惜韶华,以学业回报亲

人期许。④传承家学,担当使命。尾联“五桂荫门家世事”说明治学需延续家学精神,

实现文化血脉的赓续。(每点2分,其中观点1分,分析1分;答出三点即可)

解析 答题时要紧扣“治学”来阐发启示,先概括观点,再结合具体诗句阐释启示内

涵,体现对治学态度、方法、精神传承等的理解。

练题型 内容理解概括题

一、(2025山东部分学校学业水平质量检测)阅读下面这首宋诗,完成问题。(9分)

次韵子瞻闻不赴商幕①(其三)

苏 辙

埙动篪鸣只自知②,忧轻责少幸官卑。

声名谩作耳中瑱③,科第空收颔底髭。

西鄙猖狂犹将将,中朝闲暇自师师。

近成新论无人语,仰羡飞鸿两翅差。

高考模拟

[注] ①嘉祐六年,苏辙参加制科考试,充任商州军事推官。王安石认为苏辙袒护宰相,

专攻人主,迟迟不肯撰写制词,苏辙最终决定不去商州赴任。②埙:古代吹奏乐器。篪:

古代的竹管乐器,像笛子。③瑱:古代挂在冠冕两旁用来堵耳朵的玉质饰物。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.从题目可知,在本诗创作前,苏轼曾因听闻苏辙未去商州赴任而给他写过诗。

B.首联诗人交代能享受埙篪和鸣,庆幸官职低、责任少,实则传达内心的不平。

C.颔联写自己用声名换取官职徒增谩骂,参加科举也只是徒增胡须,含有自嘲之意。

D.颈联运用对比,写出边境敌人疯狂集结,而朝臣却悠闲自在,讽刺意味强烈。

C

解析 “用声名换取官职徒增谩骂”错。“谩”与下句的“空”相对,译为“徒

然、白白地”,“声名”二句,写诗人自嘲声名如无用之耳饰,科考虽中却未得重用,表

达了对仕途坎坷的愤懑之意。

2.本诗尾联有何含意 请结合全诗简要分析。(6分)

答案 ①尾联的意思是:最近刚写了一篇文章,却无人切磋评赏,只能仰头羡慕振翅高

飞的鸿雁,遗憾自己没有像鸿雁一样的翅膀飞到兄长身边。②苏辙将哥哥引为知音,当

作倾诉的对象,表现出兄弟间的深厚感情。③暗含怀才不遇、才能无法施展的无奈与

孤独;也表达了渴望得到朝廷赏识,希望有所作为,实现政治抱负的复杂心境。(每点2

分)

解析 答题时应先解释尾联的字面意思,然后结合全诗主旨分析其深层意蕴。分析

深层意蕴时要联系前面三联的内容:诗歌首联、颔联表达了诗人对官职低微、仕途坎

坷的愤懑之意;颈联将西部边境敌人的猖獗与朝臣的闲适进行对比,暗示了诗人对朝廷

的不满和对国事的忧虑。尾联说写出新论却无人倾听,意味着他的才学见解难以施展,

“无人语”深刻体现出他怀才不遇的孤独与无奈;而对鸿雁自由高飞的羡慕,也表达了

他渴望摆脱当下困境,希望能在仕途上大展身手,获得朝廷赏识,实现政治抱负的复杂心

境。

二、(2025福建厦门二模)阅读下面这首宋诗,完成问题。(9分)

寄题石湖先生范至能参政[注]石湖精舍(其一)

杨万里

万顷平湖石琢成,尚存越垒对吴城。

如何豪杰干戈地,却入先生杖屦声。

古往今来真一梦,湖光月色自双清。

东风不解谈兴废,只有年年春草生。

[注] 范至能参政,范至能即范成大,字至能,曾任参知政事,后因言官弹劾被赋闲职,晚

年退居石湖,自号石湖居士。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.首句写石湖是因越王勾践凿石开渠而形成的,交代了石湖的历史由来。

B.颔联古今相照,昔日战场干戈声与当下的杖屦声形成反差,令人感慨。

C.本诗第六句与张孝祥《念奴娇·过洞庭》中的“表里俱澄澈”一句意趣相近。

D.尾联中描绘春到石湖,芳草萋萋的美景,用绵延春草寄寓对友人的思念之情。

D

解析 “对友人的思念之情”错误,尾联“东风不解谈兴废,只有年年春草生”的意

思是,东风不懂得谈论历史的兴衰变迁,每年春天,那草依旧按时生长。诗人借春草表达

了对历史盛衰、人生荣辱的思考,而不是对友人的思念之情。

2.范成大官拜宰辅仅70天就被赋闲职,杨万里在诗中是如何劝慰友人的 请结合相关内

容简要分析。(6分)

答案 ①诗人借吴越相争的典故,表达对历史兴替、人生荣辱的感慨,劝慰友人不必

执着于功名;②诗人用石湖的优美景色,隐喻友人清正的品格,劝慰友人静享自然的清

韵;③诗人以盛衰兴亡、万物更替的自然之理,劝慰友人要以超脱的心境面对一时的变

化。(每点3分,答出两点即可)

解析 首联“万顷平湖石琢成,尚存越垒对吴城”描绘石湖的形成与周边的历史遗

迹,营造出一种雄浑壮阔且富有历史沧桑感的氛围。颔联“如何豪杰干戈地,却入先生

杖屦声”今昔对比,往昔吴越争霸的金戈铁马与如今范成大悠然的退隐生活形成鲜明

反差,暗示人生浮沉如梦,个人的功名在历史的长河中不过是沧海一粟,不必过于介怀。

首联和颔联借吴越相争的历史来劝慰友人范成大看淡仕途得失。

颈联中的“湖光月色自双清”表现了自然景色的永恒与纯净。与历史的兴替和人生

的起伏相比,自然的美景始终如一,清丽不变,一如友人清正的品格。诗人也借此劝慰友

人,官场的浮沉只是短暂的,而自然的清韵是永恒的,值得静静享受。

尾联“东风不解谈兴废,只有年年春草生”的意思是:东风不懂得谈论历史的兴衰变迁,

每年春天,那草依旧按时生长。诗人以历史如梦般虚幻而自然却永恒不变之理劝慰友

人放下心中的烦恼,以超脱的心境面对一时的变化。

三、(2025辽宁大连一模)阅读下面这首唐诗,完成下面小题。(9分)

秣陵送客入京①

朱 放

秣陵春已至,君去学归鸿。

绿水琴声切,青袍草色同。

鸟喧金谷②树,花满洛阳宫。

日日相思处,江边杨柳风。

[注] ①京,指洛阳,唐代洛阳被称为东都,武则天称帝后曾定都洛阳。②金谷,指金谷

园,西晋富豪石崇在洛阳的私家园林。

1.下列对这首诗的理解与赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.诗歌开篇直接破题,交代了送别的时间和地点,并巧妙以“归鸿”喻友人。

B.诗歌颈联描写了想象中友人所到之地洛阳的繁华热闹,暗含着美好祝愿。

C.诗歌末句与杜甫《登岳阳楼》的末句在表现手法上一样,都是以景结情。

D.这首送别诗虽也抒发了不舍与思念之情,但却无一般送别诗的悲伤哀愁。

C

解析 “都是以景结情”错误。本诗末句“江边杨柳风”,通过描写江边杨柳在风

中摇曳的景象来寄托依依惜别之情,是以景结情;杜甫《登岳阳楼》的末句“凭轩涕泗

流”是直抒胸臆,直接抒发对北方战事的忧虑和自己的悲痛之情,并非以景结情。

2.学校古典诗歌社团的同学们在研习这首诗歌时,对“青袍草色同”一句的理解,产生

了分歧。一方认为“青袍”是指代“诗人与友人”,一方认为“青袍”只是指代“友

人”。请结合诗歌,谈谈你的理解。(6分)

答案 (示例1)“青袍”指代“诗人与友人”。①二人穿着同样的青袍,且青袍之色

与草色同,意味着二人拥有同样的相对低下的身份。②二人同着青袍,同处作别之地,彼

此间的依依不舍之情溢于言表。(每点3分)

(示例2)“青袍”指代“友人”。①友人身着青袍,在诗人的视线里,渐行渐远,最终与

草色融为一体。②与下文想象友人到达洛阳后的情景衔接更自然,更能突出对友人的

依依不舍之情。(每点3分)

解析 本题为开放性试题,答题时应先明确观点,指出“青袍”所指,再阐述理由。

若认为“青袍”指代“诗人与友人”,可从以下两个角度阐述理由:①身份角度。古代

服饰常与身份挂钩。彼时,青袍多为地位较低者的穿着。诗人与友人皆着青袍,暗示他

们属于同一阶层,青袍这一细节,将二人身份紧密相连。②情感角度。诗人与友人在送

别之时同着青袍并非偶然,应是有意为之,相同的着装是情谊深厚的象征,强化了离别时

的情感羁绊。

若认为“青袍”指代“友人”,可从以下两个角度阐述理由:①诗意的合理性。“青袍

草色同”生动展现了诗人看着友人渐行渐远,逐渐与草色融为一体的过程,这一画面照

应标题中的“送”,在送别诗中是合情合理的。②与下文衔接角度。这一句写诗人目

送友人离去,青袍融入草色,接下来颈联“鸟喧金谷树,花满洛阳宫”想象友人前往之地

洛阳的繁华,围绕友人行踪,诗人将不舍之情从送别地延伸至对目的地的想象,衔接自然

紧密,更突出了依依惜别之情。

四、(2025湖北“新八校”协作体第二次联考)阅读下面这首宋诗,完成问题。(9分)

示逢子

曾 几

清臞①骨相类诸生,黾勉②寒窗守一经。

用赋要窥司马室,学诗频过伯鱼庭③。

可怜亲发镜中白,莫负子衿身上青。

五桂荫门家世事,寂寥天畔几回星。

[注] ①清臞:清瘦。②黾勉:努力,勉力。③过伯鱼庭:伯鱼,孔子之子孔鲤,字伯鱼。

《论语·季氏》记载:“(孔子)尝独立,鲤趋而过庭。曰:‘学诗乎 ’对曰:‘未也。’

‘不学诗,无以言。’鲤退而学诗。”后用“过庭之训”指父亲的教导。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.首联以“清臞骨相”“黾勉寒窗”刻画学子形象,体现孜孜苦读的勤勉之态。

B.颔联连用司马相如作赋和孔鲤过庭的典故,强调诗赋学习需登名家门庭并亲领教

诲。

C.颈联中的“子衿”出自《诗经》,强调后辈的学子身份,与“亲发”形成情感呼应。

D.尾联“五桂荫门”喻指家族累世功名,寄托对后辈继承家学、重振门风的期许。

B

解析 “登名家门庭并亲领教诲”理解有误。“用赋要窥司马室”强调学习司马

相如赋的精髓,“窥室”比喻深入钻研学问;“学诗频过伯鱼庭”化用“过庭之训”,侧

重父亲对孩子的教导,而非“登名家门庭”。颔联连用司马相如作赋和孔鲤过庭的典

故,强调治学应取法乎上、接受长辈指导,而非必须亲至名家门下。

2.本诗蕴含深刻的劝学之意,请结合诗句谈谈本诗对我们治学的启示。(6分)

答案 ①勤勉专注,扎根经典。首联“黾勉寒窗守一经”强调治学需以勤勉为基,专

注研习经典。②博采众长,师法典范。颔联“用赋要窥司马室”启示我们需广泛学习

前人精华,汲取典范智慧;“学诗频过伯鱼庭”则强调重视亲长教诲,虚心求教。③珍惜

时光,不负韶华。颈联以父母白发与学子青衿对比,警示学子当珍惜韶华,以学业回报亲

人期许。④传承家学,担当使命。尾联“五桂荫门家世事”说明治学需延续家学精神,

实现文化血脉的赓续。(每点2分,其中观点1分,分析1分;答出三点即可)

解析 答题时要紧扣“治学”来阐发启示,先概括观点,再结合具体诗句阐释启示内

涵,体现对治学态度、方法、精神传承等的理解。

同课章节目录