专题四古代诗歌鉴赏 5.题型五 表达技巧鉴赏题(课件)---2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题四古代诗歌鉴赏 5.题型五 表达技巧鉴赏题(课件)---2026版语文高三一轮复习 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 174.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 17:09:01 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

必备知识 古代诗歌常见的表达技巧

一、表达方式

1.记叙

记叙多用在叙事诗中,或者诗歌中的叙述部分。赏析这一表达方式可以从文学性

文本阅读中的相关角度进行考虑,如叙事的角度、叙事的线索、叙事的顺序、叙事的

详略、叙事的技巧等。

2.描写

描写从对象上看主要有景物描写和人物描写,诗歌中的人物描写手法与小说、散

题型五 表达技巧鉴赏题

文相同,这里不再赘述。常见的景物描写手法如下:

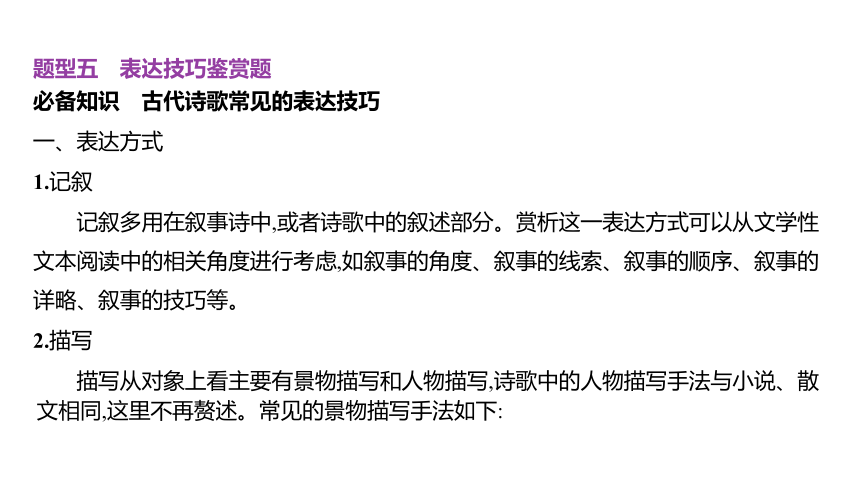

描写手法 阐释

正侧结合 如李白《梦游天姥吟留别》中,“天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城”这

两句运用正面描写,表现天姥山的高峻奇伟之势;“天台四万八千丈,对此

欲倒东南倾”则是通过侧面描写烘托天姥山的高峻奇伟。

动静结合 如王籍《入若耶溪》“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”,用“蝉噪”“鸟鸣”

来衬托山林的幽寂,以动写静,静中有动,以动衬静。

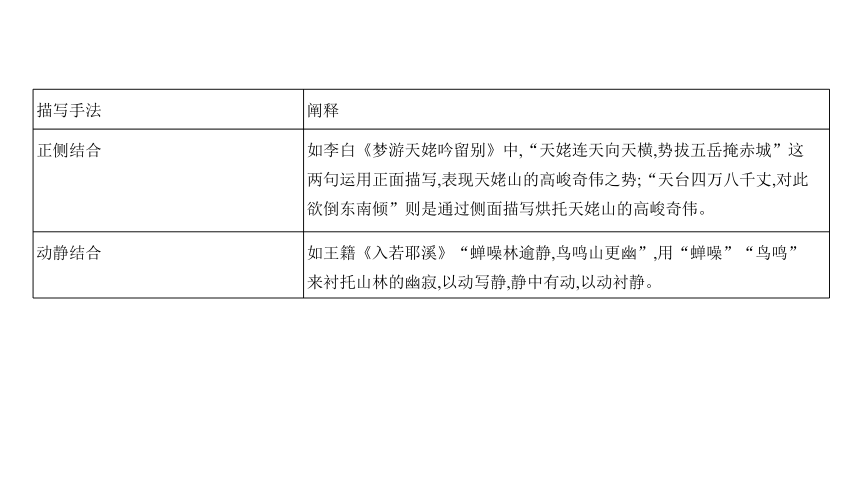

虚实结合 如柳永《雨霖铃》(寒蝉凄切)上片除“念去去”外,写的都是眼前实景实

事实情;下片写对别后生活的设想,是虚写,着意描绘词人孤独寂寞的心

情。虚实结合,抒发了离别时依依不舍之情。

点面结合 如柳宗元《江雪》中“孤舟蓑笠翁”属于点的描绘,前两句“千山鸟

飞绝,万径人踪灭”属于面的铺陈。

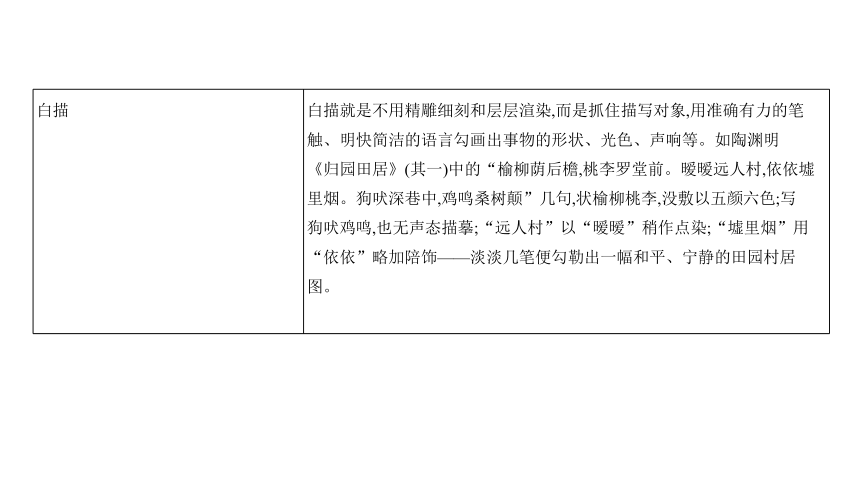

白描 白描就是不用精雕细刻和层层渲染,而是抓住描写对象,用准确有力的笔

触、明快简洁的语言勾画出事物的形状、光色、声响等。如陶渊明

《归园田居》(其一)中的“榆柳荫后檐,桃李罗堂前。暧暧远人村,依依墟

里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠”几句,状榆柳桃李,没敷以五颜六色;写

狗吠鸡鸣,也无声态描摹;“远人村”以“暧暧”稍作点染;“墟里烟”用

“依依”略加陪饰——淡淡几笔便勾勒出一幅和平、宁静的田园村居

图。

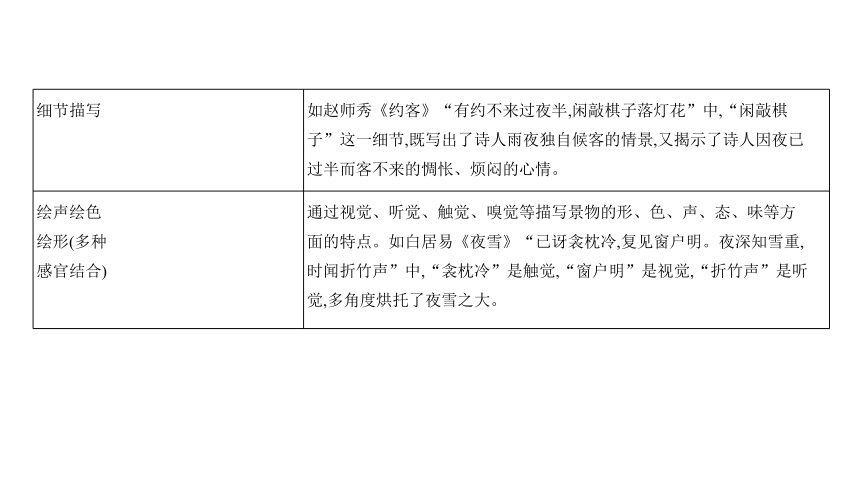

细节描写 如赵师秀《约客》“有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花”中,“闲敲棋

子”这一细节,既写出了诗人雨夜独自候客的情景,又揭示了诗人因夜已

过半而客不来的惆怅、烦闷的心情。

绘声绘色 绘形(多种 感官结合) 通过视觉、听觉、触觉、嗅觉等描写景物的形、色、声、态、味等方

面的特点。如白居易《夜雪》“已讶衾枕冷,复见窗户明。夜深知雪重,

时闻折竹声”中,“衾枕冷”是触觉,“窗户明”是视觉,“折竹声”是听

觉,多角度烘托了夜雪之大。

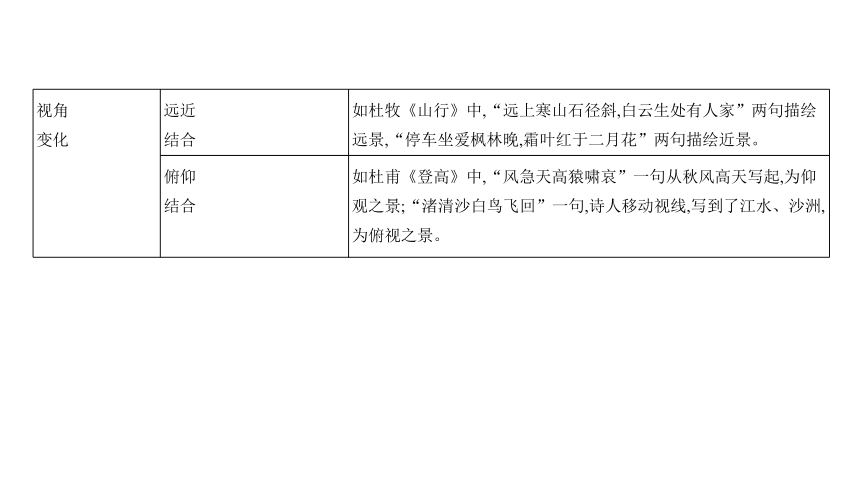

视角 变化 远近 结合 如杜牧《山行》中,“远上寒山石径斜,白云生处有人家”两句描绘远景,“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”两句描绘近景。

俯仰 结合 如杜甫《登高》中,“风急天高猿啸哀”一句从秋风高天写起,为仰观之景;“渚清沙白鸟飞回”一句,诗人移动视线,写到了江水、沙洲,为俯视之景。

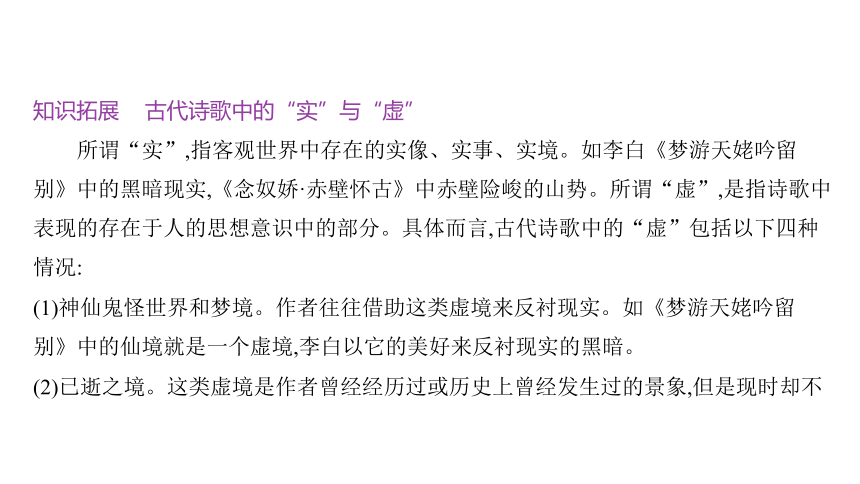

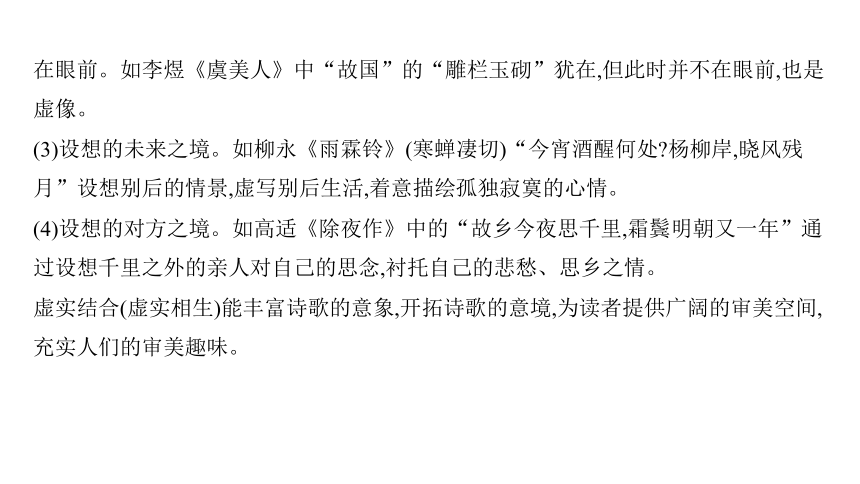

知识拓展 古代诗歌中的“实”与“虚”

所谓“实”,指客观世界中存在的实像、实事、实境。如李白《梦游天姥吟留

别》中的黑暗现实,《念奴娇·赤壁怀古》中赤壁险峻的山势。所谓“虚”,是指诗歌中

表现的存在于人的思想意识中的部分。具体而言,古代诗歌中的“虚”包括以下四种

情况:

(1)神仙鬼怪世界和梦境。作者往往借助这类虚境来反衬现实。如《梦游天姥吟留

别》中的仙境就是一个虚境,李白以它的美好来反衬现实的黑暗。

(2)已逝之境。这类虚境是作者曾经经历过或历史上曾经发生过的景象,但是现时却不

在眼前。如李煜《虞美人》中“故国”的“雕栏玉砌”犹在,但此时并不在眼前,也是

虚像。

(3)设想的未来之境。如柳永《雨霖铃》(寒蝉凄切)“今宵酒醒何处 杨柳岸,晓风残

月”设想别后的情景,虚写别后生活,着意描绘孤独寂寞的心情。

(4)设想的对方之境。如高适《除夜作》中的“故乡今夜思千里,霜鬓明朝又一年”通

过设想千里之外的亲人对自己的思念,衬托自己的悲愁、思乡之情。

虚实结合(虚实相生)能丰富诗歌的意象,开拓诗歌的意境,为读者提供广阔的审美空间,

充实人们的审美趣味。

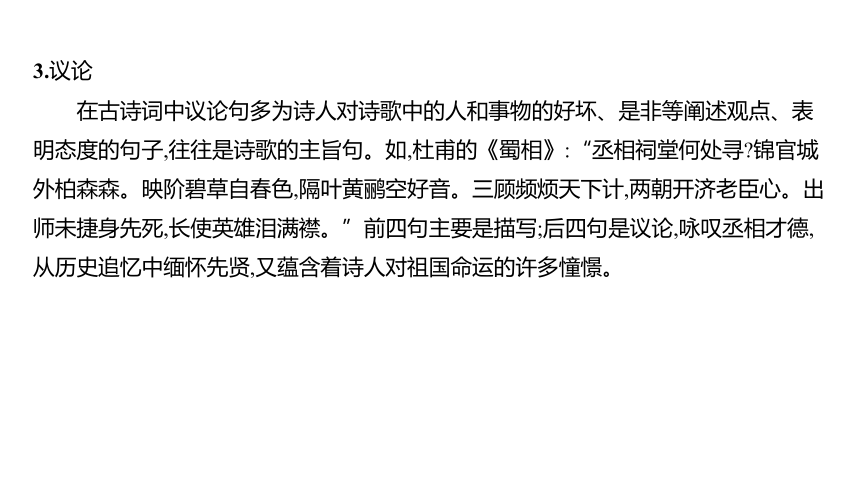

3.议论

在古诗词中议论句多为诗人对诗歌中的人和事物的好坏、是非等阐述观点、表

明态度的句子,往往是诗歌的主旨句。如,杜甫的《蜀相》:“丞相祠堂何处寻 锦官城

外柏森森。映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。出

师未捷身先死,长使英雄泪满襟。”前四句主要是描写;后四句是议论,咏叹丞相才德,

从历史追忆中缅怀先贤,又蕴含着诗人对祖国命运的许多憧憬。

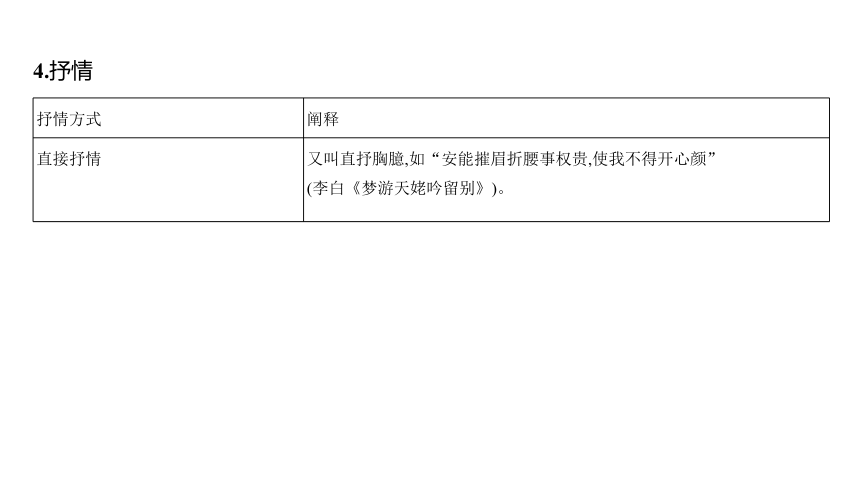

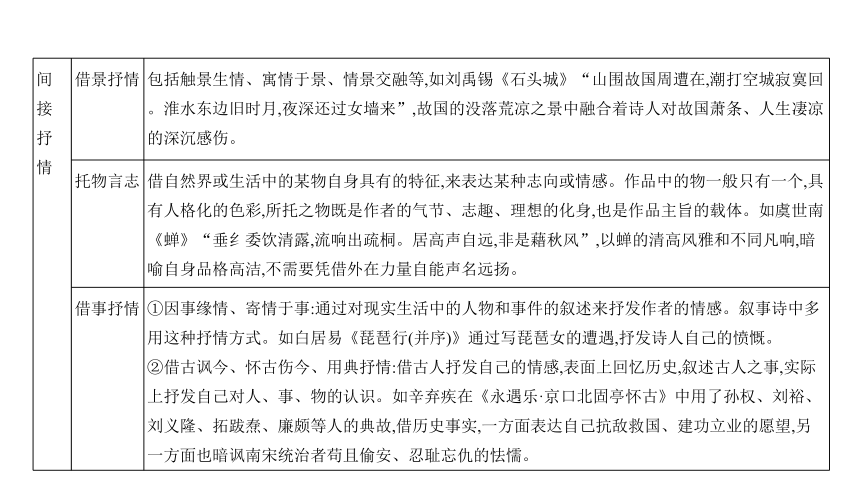

抒情方式 阐释

直接抒情 又叫直抒胸臆,如“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”

(李白《梦游天姥吟留别》)。

4.抒情

间 接 抒 情 借景抒情 包括触景生情、寓情于景、情景交融等,如刘禹锡《石头城》“山围故国周遭在,潮打空城寂寞回。淮水东边旧时月,夜深还过女墙来”,故国的没落荒凉之景中融合着诗人对故国萧条、人生凄凉的深沉感伤。

托物言志 借自然界或生活中的某物自身具有的特征,来表达某种志向或情感。作品中的物一般只有一个,具有人格化的色彩,所托之物既是作者的气节、志趣、理想的化身,也是作品主旨的载体。如虞世南《蝉》“垂纟委饮清露,流响出疏桐。居高声自远,非是藉秋风”,以蝉的清高风雅和不同凡响,暗喻自身品格高洁,不需要凭借外在力量自能声名远扬。

借事抒情 ①因事缘情、寄情于事:通过对现实生活中的人物和事件的叙述来抒发作者的情感。叙事诗中多用这种抒情方式。如白居易《琵琶行(并序)》通过写琵琶女的遭遇,抒发诗人自己的愤慨。

②借古讽今、怀古伤今、用典抒情:借古人抒发自己的情感,表面上回忆历史,叙述古人之事,实际上抒发自己对人、事、物的认识。如辛弃疾在《永遇乐·京口北固亭怀古》中用了孙权、刘裕、刘义隆、拓跋焘、廉颇等人的典故,借历史事实,一方面表达自己抗敌救国、建功立业的愿望,另一方面也暗讽南宋统治者苟且偷安、忍耻忘仇的怯懦。

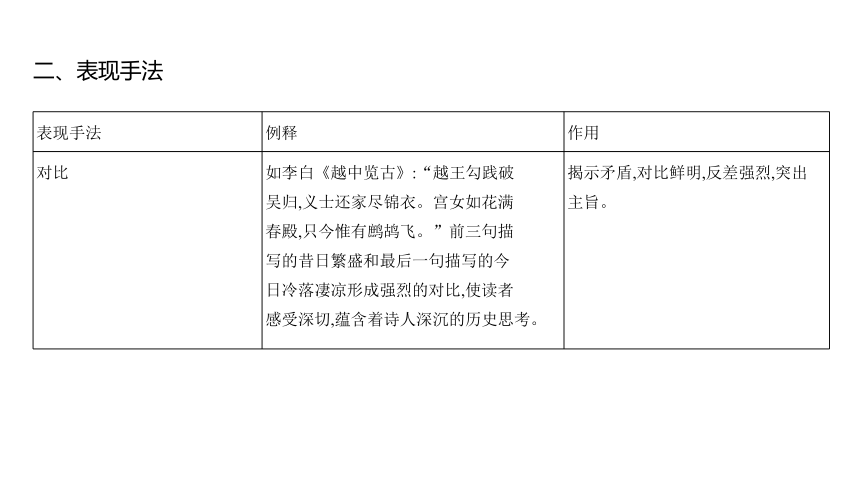

表现手法 例释 作用

对比 如李白《越中览古》:“越王勾践破

吴归,义士还家尽锦衣。宫女如花满

春殿,只今惟有鹧鸪飞。”前三句描

写的昔日繁盛和最后一句描写的今

日冷落凄凉形成强烈的对比,使读者

感受深切,蕴含着诗人深沉的历史思考。 揭示矛盾,对比鲜明,反差强烈,突出

主旨。

二、表现手法

衬托 正衬。即用相同或相似的事物来衬托,常见的有以静衬静、以乐衬乐、以哀衬哀。如苏轼《念奴娇·赤壁怀古》“遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发”,词人集中笔力塑造青年将

领周瑜的形象,这里插入“小乔初嫁”这一生活细节,以美女烘托英雄,更见周瑜的风姿潇洒、年轻有为。 使所要表现的事物特点更加突出,形象更加鲜明。

反衬。即用相对的事物来突出主体,常见的有以动衬静、以声衬寂、以乐景衬哀情、以哀景衬乐情。如王维《山居秋暝》“明月松间照,清泉石上流。竹喧归浣女,莲动下渔舟”,

以“喧”“动”衬托山中的幽静,勾勒出一幅浣女晚归的图景。 比兴 “比”就是对人或物加以形象的比喻;“兴”就是起兴,是借助其他事物作为诗歌发端,以引起所要歌咏的内容。如《孔雀东南飞(并序)》“孔雀东南飞,五里一徘徊”,以孔雀因顾恋配偶而徘徊不前的情形来起兴,引出仲卿和兰芝不忍分离又不得不分离,最后双双殉情的故事。 化虚为实,形象生动;明朗浅显,婉转

曲折;托物言志,寓情于景;渲染气氛,

激发想象。

渲染、 烘托 渲染是指对环境、景物等进行多方面的正面描写。如杜甫《登高》中“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回”两句写俯仰间的所见所闻,一连出现六个特写镜头,渲染了秋江景物

萧瑟悲凉的特点。 创造气氛,突出形象,增强艺术效果。

烘托是指从侧面着意描写,作为陪衬使要突出的事物更加鲜明。如白居易《琵琶行(并序)》中,琵琶女曲子弹完,“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”,通过听者沉醉于动人的艺术

境界中来烘托音乐的美妙动人。 象征 如李德裕《登崖州城作》“青山似欲留人住,百匝千遭绕郡城”,这两句描写青山环绕,层峦叠嶂,自己所处的郡城正在严密封锁、重重阻隔之中,象征了自己被政敌迫害的景况。 增大容量,开阔意境,巧妙立意,平中

见奇。

联想、 想象 如李贺《李凭箜篌引》中“女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨”,乐声让补天的女娲听得入了迷,竟忘记了自己的职守,结果石破天惊,秋雨倾泻,这种想象大胆新奇,又感人肺腑。 创造意境,形象鲜明,拓展内容,深化

主旨。

用典 指诗人在诗歌中直接或间接地引用前人诗文名句、历史故事等来委婉表达自己的思想感情。如辛弃疾

《永遇乐·京口北固亭怀古》“想当年,金戈铁马,气吞万里如虎”几句用事作典,借赞扬刘裕,讽刺南宋王朝主和派屈辱求和的无耻行径,来表现自己的抗金主张和恢复中原的决心。 强化诗词的意境,促使人联想而寻意

于言外。

对写法 (对面落 笔、一 笔两面) 指诗人在写人叙事时不从自己的角度着笔,而从对方的角度入手,进行悬想揣测,从而曲折达意。这种手法常

见于表现亲情的作品中。如白居易《邯郸冬至夜思家》“邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身。想得家中夜

深坐,还应说着远行人”,三、四句写想家,不是直接写自己如何想念家人,而是换一种角度,极写家里人如何想

念自己,使思念之情加倍托出。 给人以曲折有致、情韵悠长之感,使

情感表达更为深婉。

以小见大 用平凡细微的事物反映重大、深刻的主题。这种手法在咏史怀古诗中用得比较多。如杜牧《赤壁》“东

风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”中,“二乔命运”是小事,以“二乔”立意,反映三国之争,此乃大事。 为读者提供广阔的想象空间,使其获

得生动的情趣和丰富的联想,进而更

充分地表达主题。

点染 “点”指点明情感的内涵,“染”指用具体事物(景物)来渲染烘托所点明的情感。如柳永《雨霖铃》(寒蝉凄

切)下阕,“多情自古伤离别”点明了离别的伤感之情,接着以“清秋”和“杨柳岸,晓风残月”进行渲染,使其

冷落、凄清之气氛具体可感。 能收到情景相生的艺术效果。

特别提醒 表现手法的概念有狭义和广义之分。以上为狭义的表现手法,广义的表现

手法还包括修辞手法、表达方式中的描写手法与抒情方式以及结构技巧。高考古代

诗歌鉴赏中的表现手法一般使用狭义的概念。如需要,可按先“狭”后“广”的步骤

思考。

三、修辞手法

古代诗歌中常用的修辞手法有比喻、比拟、夸张、设问、反问、借代、对偶、

反复、双关、列锦、互文、顶真这十二种修辞手法,前九种具体讲解见“专题六 语

言文字运用”,这里主要讲解后三种:

修辞手法 阐释 表达效果

列锦 全部用名词或名词性短语,经过选择

组合,巧妙地排列在一起,构成生动可

感的画面,用以烘托气氛、创造意

境、表达情感的一种修辞手法。如

“鸡声茅店月,人迹板桥霜”(温庭筠

《商山早行》),由六个意象并置而

成,勾画出了拂晓荒村生动的晨景,不

着一闲词,便突出了题目中“早行”

二字。 ①最大限度地增强诗歌意象的密度

和情感的力度;②使诗歌中的意象鲜

明突出,用以烘托气氛,创造意境,表

达情感;③为读者提供联想与想象的

广阔天地和咀嚼回味的余地。

互文 即“参互成文,合而见义”,指一句话

中的两个部分或上下两句中的词语

前后呼应,互相交错,意义上互相渗

透、补充,表达出一个完整的意思的

方法。如“迢迢牵牛星,皎皎河汉

女”(《迢迢牵牛星》)中“迢迢”不

仅指牵牛星,亦指河汉女;“皎皎”不

仅指河汉女,亦指牵牛星。两词互文

见义。 用简洁的文字、含蓄而凝练的语句

来表达丰富的内容,以收到言简义丰

的效果。

顶真 在诗歌中指上句的结尾与下句的开

头使用相同的字或词,用以修饰两个

句子的声韵的方法。如:“楚山秦山

皆白云,白云处处长随君。长随君,君

入楚山里,云亦随君渡湘水。湘水上,

女萝衣,白云堪卧君早归。”(李白

《白云歌送刘十六归山》) ①环环紧扣,引人入胜;②议事说理,

准确严谨;③抒情写意,格调清新;④

状物叙事,条理清晰。

四、结构技巧

古代诗歌常见的结构技巧表现在以下几个方面。

(1)景情关系方面:先景后情、先情后景、以景结情。

(2)句间关系方面:起承转合、铺垫、伏笔、过渡、照应、重章叠句、层层深入等。

(3)主旨表现方面:开门见山、卒章显志、抑扬结合、对比、以小见大等。(部分也属于

表现手法)

这里着重讲解以下几种结构技巧:

结构技巧 阐释

以景结情 诗歌的议论、抒情或叙述戛然而止,转为写景,以景代情作结,使得诗歌“此时无声胜有声”,给读者留下丰富的想象空间。如王昌龄《从军行七首》(其二)“琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城”,以景作结,寓情于景,含蓄蕴藉,余味无穷。

铺垫 如刘禹锡《秋词》(其一)“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄”中,“我言秋日胜春朝”一句为下文赞美秋日进行了铺垫。

过渡 在古代诗歌中,多表现为由写景到抒情的过渡、由实到虚的过渡。如苏轼《念奴娇·赤壁怀古》中“江山如画,一时多少豪杰”承上启下,由眼前实景过渡到对英雄周瑜的回忆。

照应 扣题照应,即照应题目或主题。如韦应物《赋得暮雨送李曹》“楚江微雨里,建业暮钟时。漠漠帆来重,冥冥鸟去迟”中,首联写黄昏时分作者伫立在细雨蒙蒙的江边,点明了诗题中的“暮雨”,又暗切了诗题中的“送”字。

首尾照应。如苏轼《念奴娇·赤壁怀古》前面写“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”,后面又写到“一尊还酹江月”,从大江始,又以大江结,首尾照应。

重章叠句 诗歌中几句或几章用相同的结构形式反复咏唱。作用:

①内容上,加深印象,渲染气氛,强化情感,突出主题,形成对比;

②形式上,回环往复,增强韵律感,有音乐美。如辛弃疾《丑奴儿·书博山道中壁》:“少年不识愁滋味,爱上层楼。爱上层楼,为赋新词强说愁。

而今识尽愁滋味,欲说还休。欲说还休,却道‘天凉好个秋’!”

开门见山 李白《蜀道难》“噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!”一开篇就极言蜀道之难,以感情强烈的咏叹点出主题。

卒章显志 在诗歌结尾处表达自己的心志或情怀,有画龙点睛的艺术效果。如杜甫《蜀相》的尾联“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”既表达了对诸葛亮功业未遂而身死的无限惋惜,又抒发了作者忧国忧民、盼望为国立功的情

感。

考查类型 题例

直接考查型 (2024新课标Ⅰ)诗中以对比的方式,对泉声进行了生动

的描写,请结合相关内容简要赏析。

(2021浙江)分别赏析上片的写景艺术和下片的叙事艺

术。

间接考查型 (2023全国乙)这首词是如何表现词人闲适心情的 请结

合作品简要分析。

(2022新高考Ⅱ)本诗是如何表现离愁别绪的 请结合内

容简要分析。

题型解读

准确判定 表达技巧 调动表达技巧相关知识,结合诗句内容及诗句位置等准确判定所要赏析的表达技巧。如对于描写景物的诗句,要考虑景物描写的手法;对于抒发情感的诗句,则要考虑抒情手法;如果兼而有之,则要从它们之间的关系上判断。又如开头的诗句多为铺垫,中间的诗句则多为过渡、照应,结尾的诗句则多为直抒胸臆、卒章显志或以景结情。

结合内容 阐释运用 结合手法的基本概念和内涵,具体阐释这种技巧在诗歌中是如何运用的。比如,阐释对比手法,就要说清楚诗中把什么和什么进行对比;阐释比拟手法,就要说清楚诗中将什么比作什么。

解题路径 赏析表达技巧“三要点”

分析表达 效果 一要结合手法本身的效果,如增强表现力、营造氛围、

凸显主题等;二要结合诗歌内容,从塑造形象、营造意

境、表情达意等角度分析其表达效果。

必备知识 古代诗歌常见的表达技巧

一、表达方式

1.记叙

记叙多用在叙事诗中,或者诗歌中的叙述部分。赏析这一表达方式可以从文学性

文本阅读中的相关角度进行考虑,如叙事的角度、叙事的线索、叙事的顺序、叙事的

详略、叙事的技巧等。

2.描写

描写从对象上看主要有景物描写和人物描写,诗歌中的人物描写手法与小说、散

题型五 表达技巧鉴赏题

文相同,这里不再赘述。常见的景物描写手法如下:

描写手法 阐释

正侧结合 如李白《梦游天姥吟留别》中,“天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城”这

两句运用正面描写,表现天姥山的高峻奇伟之势;“天台四万八千丈,对此

欲倒东南倾”则是通过侧面描写烘托天姥山的高峻奇伟。

动静结合 如王籍《入若耶溪》“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”,用“蝉噪”“鸟鸣”

来衬托山林的幽寂,以动写静,静中有动,以动衬静。

虚实结合 如柳永《雨霖铃》(寒蝉凄切)上片除“念去去”外,写的都是眼前实景实

事实情;下片写对别后生活的设想,是虚写,着意描绘词人孤独寂寞的心

情。虚实结合,抒发了离别时依依不舍之情。

点面结合 如柳宗元《江雪》中“孤舟蓑笠翁”属于点的描绘,前两句“千山鸟

飞绝,万径人踪灭”属于面的铺陈。

白描 白描就是不用精雕细刻和层层渲染,而是抓住描写对象,用准确有力的笔

触、明快简洁的语言勾画出事物的形状、光色、声响等。如陶渊明

《归园田居》(其一)中的“榆柳荫后檐,桃李罗堂前。暧暧远人村,依依墟

里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠”几句,状榆柳桃李,没敷以五颜六色;写

狗吠鸡鸣,也无声态描摹;“远人村”以“暧暧”稍作点染;“墟里烟”用

“依依”略加陪饰——淡淡几笔便勾勒出一幅和平、宁静的田园村居

图。

细节描写 如赵师秀《约客》“有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花”中,“闲敲棋

子”这一细节,既写出了诗人雨夜独自候客的情景,又揭示了诗人因夜已

过半而客不来的惆怅、烦闷的心情。

绘声绘色 绘形(多种 感官结合) 通过视觉、听觉、触觉、嗅觉等描写景物的形、色、声、态、味等方

面的特点。如白居易《夜雪》“已讶衾枕冷,复见窗户明。夜深知雪重,

时闻折竹声”中,“衾枕冷”是触觉,“窗户明”是视觉,“折竹声”是听

觉,多角度烘托了夜雪之大。

视角 变化 远近 结合 如杜牧《山行》中,“远上寒山石径斜,白云生处有人家”两句描绘远景,“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”两句描绘近景。

俯仰 结合 如杜甫《登高》中,“风急天高猿啸哀”一句从秋风高天写起,为仰观之景;“渚清沙白鸟飞回”一句,诗人移动视线,写到了江水、沙洲,为俯视之景。

知识拓展 古代诗歌中的“实”与“虚”

所谓“实”,指客观世界中存在的实像、实事、实境。如李白《梦游天姥吟留

别》中的黑暗现实,《念奴娇·赤壁怀古》中赤壁险峻的山势。所谓“虚”,是指诗歌中

表现的存在于人的思想意识中的部分。具体而言,古代诗歌中的“虚”包括以下四种

情况:

(1)神仙鬼怪世界和梦境。作者往往借助这类虚境来反衬现实。如《梦游天姥吟留

别》中的仙境就是一个虚境,李白以它的美好来反衬现实的黑暗。

(2)已逝之境。这类虚境是作者曾经经历过或历史上曾经发生过的景象,但是现时却不

在眼前。如李煜《虞美人》中“故国”的“雕栏玉砌”犹在,但此时并不在眼前,也是

虚像。

(3)设想的未来之境。如柳永《雨霖铃》(寒蝉凄切)“今宵酒醒何处 杨柳岸,晓风残

月”设想别后的情景,虚写别后生活,着意描绘孤独寂寞的心情。

(4)设想的对方之境。如高适《除夜作》中的“故乡今夜思千里,霜鬓明朝又一年”通

过设想千里之外的亲人对自己的思念,衬托自己的悲愁、思乡之情。

虚实结合(虚实相生)能丰富诗歌的意象,开拓诗歌的意境,为读者提供广阔的审美空间,

充实人们的审美趣味。

3.议论

在古诗词中议论句多为诗人对诗歌中的人和事物的好坏、是非等阐述观点、表

明态度的句子,往往是诗歌的主旨句。如,杜甫的《蜀相》:“丞相祠堂何处寻 锦官城

外柏森森。映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。出

师未捷身先死,长使英雄泪满襟。”前四句主要是描写;后四句是议论,咏叹丞相才德,

从历史追忆中缅怀先贤,又蕴含着诗人对祖国命运的许多憧憬。

抒情方式 阐释

直接抒情 又叫直抒胸臆,如“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”

(李白《梦游天姥吟留别》)。

4.抒情

间 接 抒 情 借景抒情 包括触景生情、寓情于景、情景交融等,如刘禹锡《石头城》“山围故国周遭在,潮打空城寂寞回。淮水东边旧时月,夜深还过女墙来”,故国的没落荒凉之景中融合着诗人对故国萧条、人生凄凉的深沉感伤。

托物言志 借自然界或生活中的某物自身具有的特征,来表达某种志向或情感。作品中的物一般只有一个,具有人格化的色彩,所托之物既是作者的气节、志趣、理想的化身,也是作品主旨的载体。如虞世南《蝉》“垂纟委饮清露,流响出疏桐。居高声自远,非是藉秋风”,以蝉的清高风雅和不同凡响,暗喻自身品格高洁,不需要凭借外在力量自能声名远扬。

借事抒情 ①因事缘情、寄情于事:通过对现实生活中的人物和事件的叙述来抒发作者的情感。叙事诗中多用这种抒情方式。如白居易《琵琶行(并序)》通过写琵琶女的遭遇,抒发诗人自己的愤慨。

②借古讽今、怀古伤今、用典抒情:借古人抒发自己的情感,表面上回忆历史,叙述古人之事,实际上抒发自己对人、事、物的认识。如辛弃疾在《永遇乐·京口北固亭怀古》中用了孙权、刘裕、刘义隆、拓跋焘、廉颇等人的典故,借历史事实,一方面表达自己抗敌救国、建功立业的愿望,另一方面也暗讽南宋统治者苟且偷安、忍耻忘仇的怯懦。

表现手法 例释 作用

对比 如李白《越中览古》:“越王勾践破

吴归,义士还家尽锦衣。宫女如花满

春殿,只今惟有鹧鸪飞。”前三句描

写的昔日繁盛和最后一句描写的今

日冷落凄凉形成强烈的对比,使读者

感受深切,蕴含着诗人深沉的历史思考。 揭示矛盾,对比鲜明,反差强烈,突出

主旨。

二、表现手法

衬托 正衬。即用相同或相似的事物来衬托,常见的有以静衬静、以乐衬乐、以哀衬哀。如苏轼《念奴娇·赤壁怀古》“遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发”,词人集中笔力塑造青年将

领周瑜的形象,这里插入“小乔初嫁”这一生活细节,以美女烘托英雄,更见周瑜的风姿潇洒、年轻有为。 使所要表现的事物特点更加突出,形象更加鲜明。

反衬。即用相对的事物来突出主体,常见的有以动衬静、以声衬寂、以乐景衬哀情、以哀景衬乐情。如王维《山居秋暝》“明月松间照,清泉石上流。竹喧归浣女,莲动下渔舟”,

以“喧”“动”衬托山中的幽静,勾勒出一幅浣女晚归的图景。 比兴 “比”就是对人或物加以形象的比喻;“兴”就是起兴,是借助其他事物作为诗歌发端,以引起所要歌咏的内容。如《孔雀东南飞(并序)》“孔雀东南飞,五里一徘徊”,以孔雀因顾恋配偶而徘徊不前的情形来起兴,引出仲卿和兰芝不忍分离又不得不分离,最后双双殉情的故事。 化虚为实,形象生动;明朗浅显,婉转

曲折;托物言志,寓情于景;渲染气氛,

激发想象。

渲染、 烘托 渲染是指对环境、景物等进行多方面的正面描写。如杜甫《登高》中“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回”两句写俯仰间的所见所闻,一连出现六个特写镜头,渲染了秋江景物

萧瑟悲凉的特点。 创造气氛,突出形象,增强艺术效果。

烘托是指从侧面着意描写,作为陪衬使要突出的事物更加鲜明。如白居易《琵琶行(并序)》中,琵琶女曲子弹完,“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”,通过听者沉醉于动人的艺术

境界中来烘托音乐的美妙动人。 象征 如李德裕《登崖州城作》“青山似欲留人住,百匝千遭绕郡城”,这两句描写青山环绕,层峦叠嶂,自己所处的郡城正在严密封锁、重重阻隔之中,象征了自己被政敌迫害的景况。 增大容量,开阔意境,巧妙立意,平中

见奇。

联想、 想象 如李贺《李凭箜篌引》中“女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨”,乐声让补天的女娲听得入了迷,竟忘记了自己的职守,结果石破天惊,秋雨倾泻,这种想象大胆新奇,又感人肺腑。 创造意境,形象鲜明,拓展内容,深化

主旨。

用典 指诗人在诗歌中直接或间接地引用前人诗文名句、历史故事等来委婉表达自己的思想感情。如辛弃疾

《永遇乐·京口北固亭怀古》“想当年,金戈铁马,气吞万里如虎”几句用事作典,借赞扬刘裕,讽刺南宋王朝主和派屈辱求和的无耻行径,来表现自己的抗金主张和恢复中原的决心。 强化诗词的意境,促使人联想而寻意

于言外。

对写法 (对面落 笔、一 笔两面) 指诗人在写人叙事时不从自己的角度着笔,而从对方的角度入手,进行悬想揣测,从而曲折达意。这种手法常

见于表现亲情的作品中。如白居易《邯郸冬至夜思家》“邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身。想得家中夜

深坐,还应说着远行人”,三、四句写想家,不是直接写自己如何想念家人,而是换一种角度,极写家里人如何想

念自己,使思念之情加倍托出。 给人以曲折有致、情韵悠长之感,使

情感表达更为深婉。

以小见大 用平凡细微的事物反映重大、深刻的主题。这种手法在咏史怀古诗中用得比较多。如杜牧《赤壁》“东

风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”中,“二乔命运”是小事,以“二乔”立意,反映三国之争,此乃大事。 为读者提供广阔的想象空间,使其获

得生动的情趣和丰富的联想,进而更

充分地表达主题。

点染 “点”指点明情感的内涵,“染”指用具体事物(景物)来渲染烘托所点明的情感。如柳永《雨霖铃》(寒蝉凄

切)下阕,“多情自古伤离别”点明了离别的伤感之情,接着以“清秋”和“杨柳岸,晓风残月”进行渲染,使其

冷落、凄清之气氛具体可感。 能收到情景相生的艺术效果。

特别提醒 表现手法的概念有狭义和广义之分。以上为狭义的表现手法,广义的表现

手法还包括修辞手法、表达方式中的描写手法与抒情方式以及结构技巧。高考古代

诗歌鉴赏中的表现手法一般使用狭义的概念。如需要,可按先“狭”后“广”的步骤

思考。

三、修辞手法

古代诗歌中常用的修辞手法有比喻、比拟、夸张、设问、反问、借代、对偶、

反复、双关、列锦、互文、顶真这十二种修辞手法,前九种具体讲解见“专题六 语

言文字运用”,这里主要讲解后三种:

修辞手法 阐释 表达效果

列锦 全部用名词或名词性短语,经过选择

组合,巧妙地排列在一起,构成生动可

感的画面,用以烘托气氛、创造意

境、表达情感的一种修辞手法。如

“鸡声茅店月,人迹板桥霜”(温庭筠

《商山早行》),由六个意象并置而

成,勾画出了拂晓荒村生动的晨景,不

着一闲词,便突出了题目中“早行”

二字。 ①最大限度地增强诗歌意象的密度

和情感的力度;②使诗歌中的意象鲜

明突出,用以烘托气氛,创造意境,表

达情感;③为读者提供联想与想象的

广阔天地和咀嚼回味的余地。

互文 即“参互成文,合而见义”,指一句话

中的两个部分或上下两句中的词语

前后呼应,互相交错,意义上互相渗

透、补充,表达出一个完整的意思的

方法。如“迢迢牵牛星,皎皎河汉

女”(《迢迢牵牛星》)中“迢迢”不

仅指牵牛星,亦指河汉女;“皎皎”不

仅指河汉女,亦指牵牛星。两词互文

见义。 用简洁的文字、含蓄而凝练的语句

来表达丰富的内容,以收到言简义丰

的效果。

顶真 在诗歌中指上句的结尾与下句的开

头使用相同的字或词,用以修饰两个

句子的声韵的方法。如:“楚山秦山

皆白云,白云处处长随君。长随君,君

入楚山里,云亦随君渡湘水。湘水上,

女萝衣,白云堪卧君早归。”(李白

《白云歌送刘十六归山》) ①环环紧扣,引人入胜;②议事说理,

准确严谨;③抒情写意,格调清新;④

状物叙事,条理清晰。

四、结构技巧

古代诗歌常见的结构技巧表现在以下几个方面。

(1)景情关系方面:先景后情、先情后景、以景结情。

(2)句间关系方面:起承转合、铺垫、伏笔、过渡、照应、重章叠句、层层深入等。

(3)主旨表现方面:开门见山、卒章显志、抑扬结合、对比、以小见大等。(部分也属于

表现手法)

这里着重讲解以下几种结构技巧:

结构技巧 阐释

以景结情 诗歌的议论、抒情或叙述戛然而止,转为写景,以景代情作结,使得诗歌“此时无声胜有声”,给读者留下丰富的想象空间。如王昌龄《从军行七首》(其二)“琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城”,以景作结,寓情于景,含蓄蕴藉,余味无穷。

铺垫 如刘禹锡《秋词》(其一)“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄”中,“我言秋日胜春朝”一句为下文赞美秋日进行了铺垫。

过渡 在古代诗歌中,多表现为由写景到抒情的过渡、由实到虚的过渡。如苏轼《念奴娇·赤壁怀古》中“江山如画,一时多少豪杰”承上启下,由眼前实景过渡到对英雄周瑜的回忆。

照应 扣题照应,即照应题目或主题。如韦应物《赋得暮雨送李曹》“楚江微雨里,建业暮钟时。漠漠帆来重,冥冥鸟去迟”中,首联写黄昏时分作者伫立在细雨蒙蒙的江边,点明了诗题中的“暮雨”,又暗切了诗题中的“送”字。

首尾照应。如苏轼《念奴娇·赤壁怀古》前面写“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”,后面又写到“一尊还酹江月”,从大江始,又以大江结,首尾照应。

重章叠句 诗歌中几句或几章用相同的结构形式反复咏唱。作用:

①内容上,加深印象,渲染气氛,强化情感,突出主题,形成对比;

②形式上,回环往复,增强韵律感,有音乐美。如辛弃疾《丑奴儿·书博山道中壁》:“少年不识愁滋味,爱上层楼。爱上层楼,为赋新词强说愁。

而今识尽愁滋味,欲说还休。欲说还休,却道‘天凉好个秋’!”

开门见山 李白《蜀道难》“噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!”一开篇就极言蜀道之难,以感情强烈的咏叹点出主题。

卒章显志 在诗歌结尾处表达自己的心志或情怀,有画龙点睛的艺术效果。如杜甫《蜀相》的尾联“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”既表达了对诸葛亮功业未遂而身死的无限惋惜,又抒发了作者忧国忧民、盼望为国立功的情

感。

考查类型 题例

直接考查型 (2024新课标Ⅰ)诗中以对比的方式,对泉声进行了生动

的描写,请结合相关内容简要赏析。

(2021浙江)分别赏析上片的写景艺术和下片的叙事艺

术。

间接考查型 (2023全国乙)这首词是如何表现词人闲适心情的 请结

合作品简要分析。

(2022新高考Ⅱ)本诗是如何表现离愁别绪的 请结合内

容简要分析。

题型解读

准确判定 表达技巧 调动表达技巧相关知识,结合诗句内容及诗句位置等准确判定所要赏析的表达技巧。如对于描写景物的诗句,要考虑景物描写的手法;对于抒发情感的诗句,则要考虑抒情手法;如果兼而有之,则要从它们之间的关系上判断。又如开头的诗句多为铺垫,中间的诗句则多为过渡、照应,结尾的诗句则多为直抒胸臆、卒章显志或以景结情。

结合内容 阐释运用 结合手法的基本概念和内涵,具体阐释这种技巧在诗歌中是如何运用的。比如,阐释对比手法,就要说清楚诗中把什么和什么进行对比;阐释比拟手法,就要说清楚诗中将什么比作什么。

解题路径 赏析表达技巧“三要点”

分析表达 效果 一要结合手法本身的效果,如增强表现力、营造氛围、

凸显主题等;二要结合诗歌内容,从塑造形象、营造意

境、表情达意等角度分析其表达效果。

同课章节目录