第9课两宋的政治和军事 课后练习 -2025--2026学年高中《中外历史纲要(上)》(统编版)

文档属性

| 名称 | 第9课两宋的政治和军事 课后练习 -2025--2026学年高中《中外历史纲要(上)》(统编版) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 428.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第9课 两宋的政治和军事 课后练习

一、宋初中央集权的加强

1.背景:结束了 ;吸取唐后期以来军阀割据、政局动荡的历史教训。

2.措施

(1)加强对地方的控制:①政治: 。②经济:设诸路转运司统管地方财政,保证各州赋税绝大部分上缴朝廷。③军事:地方精锐部队编入禁军,拱卫京师,镇守地方。

(2)分散机构权力

中央 ①由枢密院专掌军政,三司专掌财政,与宰相分权, 并增设 为副相 ②枢密院与禁军管理机构“ ”分权,前者有调兵权但并不统兵,后者统兵但无权调兵

地方 ①设立了 ,从不同方面对各州进行监控和节制 ②州一级增设通判,与知州共同签署文书,彼此制约

(3)崇文抑武:①罢免宿将兵权,用 担任枢密院长官。②提倡文治,扩大科举规模,抬高 的地位。

3.影响

(1)积极性:有效地预防了内部动乱,巩固了国家的 。

(2)消极性:制度过于僵化,权力分割过细,影响了 ,助长了 。

二、边防压力与财政危机

1.边防压力

(1)宋辽关系:①辽朝占领了 ,对中原形成严重威胁。②北宋两次发起夺回燕云十六州的北伐,均告惨败。③辽军大举南下,逼迫北宋签订协议。

(2)宋夏关系:①北宋与西夏发生战争,屡战屡败。②双方最终达成和议: ,但实际上保持帝号;北宋每年送给西夏钱物,称为“岁赐”。

2.财政危机

(1)“岁币”和“岁赐”数目庞大。

(2) 成为朝廷的沉重负担,财政状况恶化。

三、王安石变法

1.背景

(1)北宋政治风气因循保守,行政效率低下。

(2)“ ”失败的教训。

2.目的:改变积贫积弱的局面,实现富国强兵。

3.内容

(1)富国:官府通过向农民提供农业贷款、拨巨资从事商业经营等手段,力图在调控经济的同时开辟财源。

(2)强兵: 取代募兵制。

4.评价

(1)成效:达到了 ,增加了政府的财政收入。

(2)不足:①强兵效果并不明显,北宋与西夏开战,以失败告终。②一些措施在执行过程中 ,引起激烈争议。③统治集团内部的分裂日益严重,北宋逐渐走向衰亡。

题组一 宋初中央集权的加强

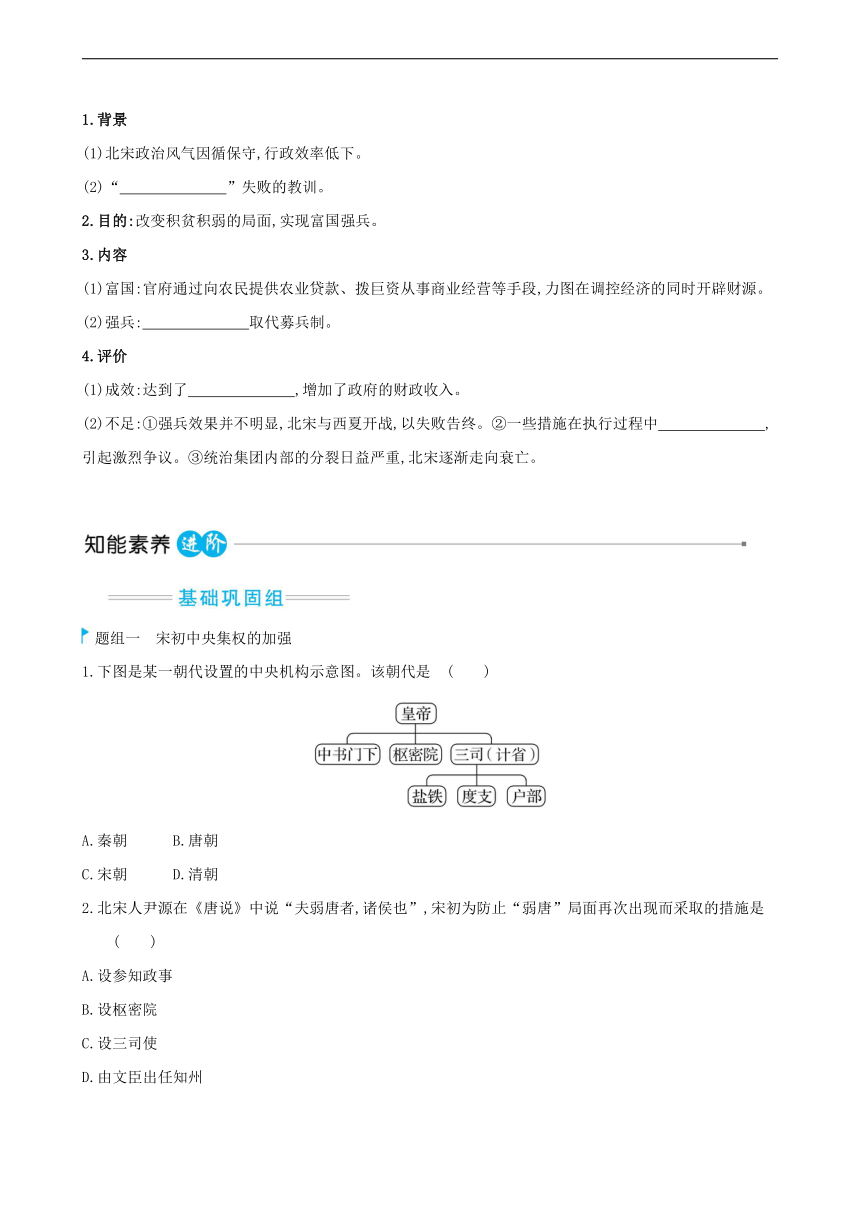

1.下图是某一朝代设置的中央机构示意图。该朝代是 ( )

A.秦朝 B.唐朝

C.宋朝 D.清朝

2.北宋人尹源在《唐说》中说“夫弱唐者,诸侯也”,宋初为防止“弱唐”局面再次出现而采取的措施是 ( )

A.设参知政事

B.设枢密院

C.设三司使

D.由文臣出任知州

3.《水浒传》第七十七回写道,枢密院童贯率领大军去梁山泊镇压宋江起义军,中了十面埋伏,只身逃回汴京。宋代枢密院的职能是掌管 ( )

A.军政 B.民政

C.行政 D.财政

题组二 边防压力与财政危机

4.北宋时,每年的各种节日都要赐给西夏绢23 000匹,茶1万斤等。这种现象在历史上称为 ( )

A.纳贡 B.岁赐

C.岁币 D.岁贡

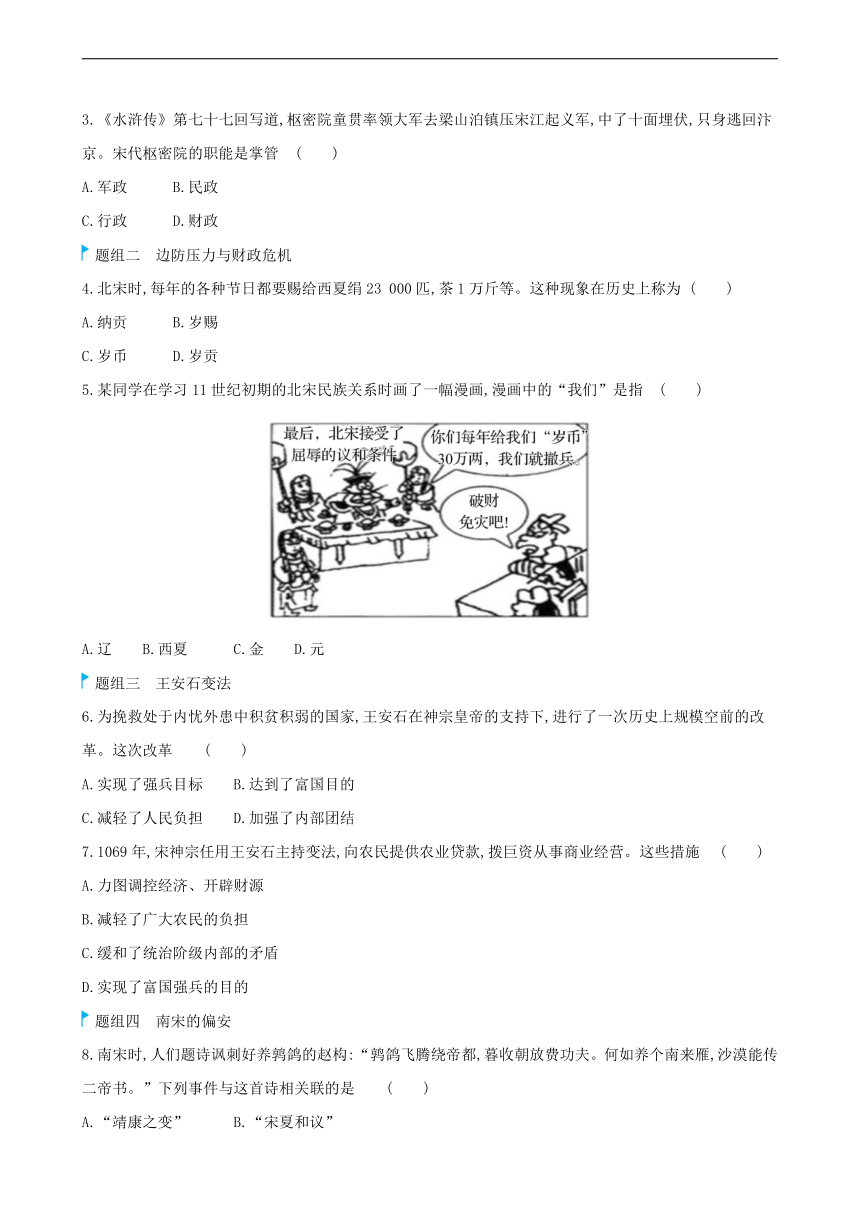

5.某同学在学习11世纪初期的北宋民族关系时画了一幅漫画,漫画中的“我们”是指 ( )

A.辽 B.西夏 C.金 D.元

题组三 王安石变法

6.为挽救处于内忧外患中积贫积弱的国家,王安石在神宗皇帝的支持下,进行了一次历史上规模空前的改革。这次改革 ( )

A.实现了强兵目标 B.达到了富国目的

C.减轻了人民负担 D.加强了内部团结

7.1069年,宋神宗任用王安石主持变法,向农民提供农业贷款,拨巨资从事商业经营。这些措施 ( )

A.力图调控经济、开辟财源

B.减轻了广大农民的负担

C.缓和了统治阶级内部的矛盾

D.实现了富国强兵的目的

题组四 南宋的偏安

8.南宋时,人们题诗讽刺好养鹑鸽的赵构:“鹑鸽飞腾绕帝都,暮收朝放费功夫。何如养个南来雁,沙漠能传二帝书。”下列事件与这首诗相关联的是 ( )

A.“靖康之变” B.“宋夏和议”

C.“辽宋和议” D.“绍兴和议”

9.“和议成,立盟书,约以淮水中流画疆……岁奉银二十五万两、绢二十五万匹……”签署“盟书”的两个政权是 ( )

A.北宋和辽 B.北宋和西夏

C.南宋和西夏 D.南宋和金

一、选择题

1.宋太宗至道三年(997年),朝廷将全国州郡划分为十五路(以后路的数目有所增加),并陆续在各路设转运司、提点刑狱司、安抚司、提举常平司,分掌地方财政、司法、军务治安以及农田水利等具体事务。路、州、县官员都由中央官兼任。宋政府此举是为了 ( )

A.加强中央集权

B.扩大路一级官员权力

C.强化君主专制

D.提高地方的行政效率

2.秦汉时期丞相一职由一人担当,但隋唐时期三省的长官都是丞相,到了北宋,相当于丞相的官职就更多了。这一现象的实质是 ( )

A.中央政府民主政治的不断发展

B.国家行政事务日益增多

C.中央对地方政府的控制日益加强

D.君主专制制度的不断加强

3.宋太祖留下的“不杀士大夫及上书言事之人”的遗训,是宋朝独有。公元1071年,枢密使文彦博对宋神宗说,“(皇帝)与士大夫共治天下,非与百姓共治天下也。”最能体现该主张的是 ( )

A.派文官担任地方长官

B.由世家大族担任朝廷要职

C.由中央掌控地方赋税

D.抽调各地精兵去充实禁军

4.王安石在《河北民》诗中写道:“家家养子学耕织,输与官家事夷狄。”该诗句表现了作者 ( )

A.对冗兵冗官的不满

B.对田园生活的赞美

C.对北宋孱弱的愤懑

D.对北宋改革的迫切

5.宋太祖建国之初,全国军队总额才22万,太宗至道时达66万,真宗天禧年间为91万,到仁宗庆历时激增到126万之多。这一变化促使北宋 ( )

A.军队战斗力增强 B.面临财政危机

C.冗官问题突出 D.中央集权加强

6.北宋民谣有“朝廷无忧有范君,京师无事有希文”。主要是因为范仲淹 ( )

A.推行新政,获得了各界支持

B.重视理财,缓和了积弱局面

C.实行赋税改革,减轻民众负担

D.整顿吏治,赢得百姓的赞誉

7.“神宗既用王安石为参知政事,安石为帝言天下财利所当开辟敛散者,帝然其说,遂创立制置三司条例司”“以通天下之利”。这说明,王安石变法初期的改革重点在于 ( )

A.分散宰相权力 B.加强皇权

C.加强军事实力 D.增加财政收入

8.王安石在变法中“募饥民修水利”,以“赈救食力之农”“兴陂塘沟港之废”。与“煮粥赈灾”“开仓放粮”等赈灾方式相比,王安石此举力图 ( )

A.尽量减轻政府的救灾负担

B.稳定灾区的社会秩序

C.从长远上解决灾民生计问题

D.建立政府抗灾救荒体系

9.南宋有位诗人曾写道:“山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休 暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。”这位诗人写作该诗的主要目的是 ( )

A.赞美杭州的繁华热闹

B.讽刺金朝统治者的野蛮残暴

C.描写西湖的美丽景色

D.讽刺南宋统治者的醉生梦死

二、非选择题

10.阅读材料,完成下列要求。

材料一 从独相到群相再到兼相,致使相权逐渐削弱,这既是我国集权体制下政治制度发展变化的突出特征,也是皇权与相权矛盾运动的必然结果。

——《资政通鉴:中国历代政治制度得失》

材料二 (北宋)规定州郡长官由文臣担任,长官之外另设通判,使其互相牵制。后来,又把全国州郡划分为15路,陆续在各路设转运使、提点刑狱(管司法兼监察)、安抚使(管军事,有时也兼管民政)、提举常平(管长平仓救济、农田水利等)等四司,统称“监司”,也都由文臣担任,只有安抚使使用武人。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

(1)根据材料一并结合所学知识分析,“从独相到群相”的实质并以唐朝为例说明。

(2)根据材料二,分析北宋加强中央集权的特点,指出北宋采取的措施在当时有何积极影响。

11.阅读材料,完成下列要求。

材料 国内学界一般提到宋朝历史总是与经济上积贫、军事上积弱划等号,这其中的原因绕不开宋朝重文轻武的基本国策。但也有学者认为,“重文轻武”国策的推行,促进了宋朝的繁荣。

根据材料,从中提炼出一个观点,自拟论题,并结合所学知识进行简要论述。(要求:观点明确,论述须有史实依据,史论结合)

第三单元 辽宋夏金多民族政权的

并立与元朝的统一

第9课 两宋的政治和军事

必备知识·落实

一、1.五代十国的分裂局面 2.(1)①派文官出任知州 (2)参知政事 三衙 平行的四个路级机构 (3)①文官 ②文官和士人 3.(1)统一和安定 (2)行政效率 因循保守的政治风气

二、1.(1)①燕云十六州 (2)②西夏向北宋称臣 2.(2)养兵和养官

三、1.(2)庆历新政 3.(2)征兵制 4.(1)富国的目的 (2)②加重了人民的负担

四、2.(1)岳家军 (2)绍兴和议

知能素养·进阶

【基础巩固组】

1.C 三司是北宋主管盐铁、度支、户部的财政机构,其长官作为朝廷(政府)主管财政的最高首脑,有“计相”之称,故选C。

2.D 据材料“夫弱唐者,诸侯也”可知唐朝在地方设置节度使,最终威胁中央集权;宋初由文臣出任知州,州郡不得由武将掌握,以免拥兵作乱,加强了对地方的控制,有利于中央集权,故选D。

3.A 宋代规定,军政归枢密院掌管,符合“率领大军”,故选A。

4.B 北宋与西夏发生战争,双方最终达成和议,西夏向北宋称臣,北宋每年送给西夏钱物,称为“岁赐”,故选B。

5.A 11世纪初,宋辽缔结协议,北宋接受了屈辱的议和条件,每年送给辽一笔钱物,称为“岁币”,A正确。

6.B 王安石变法的核心内容是理财,所以最直接的影响是增加了国家的财富,故选B。

7.A 向农民提供贷款能够收取相应的利息,从事商业经营能够获取利润,所以这些措施都是为了发展经济,开辟财源,A正确。

8.A 根据材料可知,诗歌讽刺了赵构不理国事、偏安享乐的态度,“沙漠能传二帝书”意指养雁能带回在“靖康之变”中被金人囚禁的徽、钦二帝的音讯,故选A。

9.D 南宋和金在1141年订立盟约,双方相约以淮水和大散关一线为界,故选D。

【素养提升组】

A 2.D 3.A 4.C 5.B 6.D 7.D 8.C 9.D

10.答案:(1)实质:削弱相权,加强皇权。唐朝实行三省六部制,设中书省、门下省和尚书省,将相权一分为三,分散并削弱了相权,强化了皇权。

(2)特点:崇文抑武;强化地方监察;收回地方权力。影响:加强了中央对地方的管理;巩固了多民族国家的统一。

11.答案:(示例一)论题:宋代“重文轻武”国策导致了积贫积弱局面。

论述:宋朝强化皇权实施“重文轻武”政策,军事调兵权和统兵权分离,严重削弱了军队的战斗力和国防力量,在与辽、西夏的战争中屡战屡败;大量文职官员的设置,导致官僚机构越来越臃肿庞大,造成了严重的冗官、冗费的局面,财政支出紧张,国力虚弱。

综上所述,“重文轻武”国策的推行,使宋朝最终陷于积贫积弱的局面,与军事上的失利有重要关联。

(示例二)论题:宋代“重文轻武”国策促进了宋朝的繁荣。

论述:宋朝实行“重文轻武”政策,在政治上铲除地方割据势力,维护了国家统一和社会稳定;安定的社会局面,有利于经济发展、科技进步;社会环境宽松,文人享有较多自由,推动了理学兴起,文学艺术的发展。

综上所述,“重文轻武”国策的推行促进了宋朝社会政治、经济、科技、文化的全面繁荣。

(示例三)论题:宋代“重文轻武”国策一方面推动了宋代社会繁荣,同时也导致了积贫积弱局面。

论述:言之有理即可,兼采观点一与观点二论述。

综上所述,宋代“重文轻武”国策既有其积极意义,又有其局限性,因此,对国家政策的评价,应该采取全面的、辩证的方法,既要看到其积极方面,又要看到其不足。

一、宋初中央集权的加强

1.背景:结束了 ;吸取唐后期以来军阀割据、政局动荡的历史教训。

2.措施

(1)加强对地方的控制:①政治: 。②经济:设诸路转运司统管地方财政,保证各州赋税绝大部分上缴朝廷。③军事:地方精锐部队编入禁军,拱卫京师,镇守地方。

(2)分散机构权力

中央 ①由枢密院专掌军政,三司专掌财政,与宰相分权, 并增设 为副相 ②枢密院与禁军管理机构“ ”分权,前者有调兵权但并不统兵,后者统兵但无权调兵

地方 ①设立了 ,从不同方面对各州进行监控和节制 ②州一级增设通判,与知州共同签署文书,彼此制约

(3)崇文抑武:①罢免宿将兵权,用 担任枢密院长官。②提倡文治,扩大科举规模,抬高 的地位。

3.影响

(1)积极性:有效地预防了内部动乱,巩固了国家的 。

(2)消极性:制度过于僵化,权力分割过细,影响了 ,助长了 。

二、边防压力与财政危机

1.边防压力

(1)宋辽关系:①辽朝占领了 ,对中原形成严重威胁。②北宋两次发起夺回燕云十六州的北伐,均告惨败。③辽军大举南下,逼迫北宋签订协议。

(2)宋夏关系:①北宋与西夏发生战争,屡战屡败。②双方最终达成和议: ,但实际上保持帝号;北宋每年送给西夏钱物,称为“岁赐”。

2.财政危机

(1)“岁币”和“岁赐”数目庞大。

(2) 成为朝廷的沉重负担,财政状况恶化。

三、王安石变法

1.背景

(1)北宋政治风气因循保守,行政效率低下。

(2)“ ”失败的教训。

2.目的:改变积贫积弱的局面,实现富国强兵。

3.内容

(1)富国:官府通过向农民提供农业贷款、拨巨资从事商业经营等手段,力图在调控经济的同时开辟财源。

(2)强兵: 取代募兵制。

4.评价

(1)成效:达到了 ,增加了政府的财政收入。

(2)不足:①强兵效果并不明显,北宋与西夏开战,以失败告终。②一些措施在执行过程中 ,引起激烈争议。③统治集团内部的分裂日益严重,北宋逐渐走向衰亡。

题组一 宋初中央集权的加强

1.下图是某一朝代设置的中央机构示意图。该朝代是 ( )

A.秦朝 B.唐朝

C.宋朝 D.清朝

2.北宋人尹源在《唐说》中说“夫弱唐者,诸侯也”,宋初为防止“弱唐”局面再次出现而采取的措施是 ( )

A.设参知政事

B.设枢密院

C.设三司使

D.由文臣出任知州

3.《水浒传》第七十七回写道,枢密院童贯率领大军去梁山泊镇压宋江起义军,中了十面埋伏,只身逃回汴京。宋代枢密院的职能是掌管 ( )

A.军政 B.民政

C.行政 D.财政

题组二 边防压力与财政危机

4.北宋时,每年的各种节日都要赐给西夏绢23 000匹,茶1万斤等。这种现象在历史上称为 ( )

A.纳贡 B.岁赐

C.岁币 D.岁贡

5.某同学在学习11世纪初期的北宋民族关系时画了一幅漫画,漫画中的“我们”是指 ( )

A.辽 B.西夏 C.金 D.元

题组三 王安石变法

6.为挽救处于内忧外患中积贫积弱的国家,王安石在神宗皇帝的支持下,进行了一次历史上规模空前的改革。这次改革 ( )

A.实现了强兵目标 B.达到了富国目的

C.减轻了人民负担 D.加强了内部团结

7.1069年,宋神宗任用王安石主持变法,向农民提供农业贷款,拨巨资从事商业经营。这些措施 ( )

A.力图调控经济、开辟财源

B.减轻了广大农民的负担

C.缓和了统治阶级内部的矛盾

D.实现了富国强兵的目的

题组四 南宋的偏安

8.南宋时,人们题诗讽刺好养鹑鸽的赵构:“鹑鸽飞腾绕帝都,暮收朝放费功夫。何如养个南来雁,沙漠能传二帝书。”下列事件与这首诗相关联的是 ( )

A.“靖康之变” B.“宋夏和议”

C.“辽宋和议” D.“绍兴和议”

9.“和议成,立盟书,约以淮水中流画疆……岁奉银二十五万两、绢二十五万匹……”签署“盟书”的两个政权是 ( )

A.北宋和辽 B.北宋和西夏

C.南宋和西夏 D.南宋和金

一、选择题

1.宋太宗至道三年(997年),朝廷将全国州郡划分为十五路(以后路的数目有所增加),并陆续在各路设转运司、提点刑狱司、安抚司、提举常平司,分掌地方财政、司法、军务治安以及农田水利等具体事务。路、州、县官员都由中央官兼任。宋政府此举是为了 ( )

A.加强中央集权

B.扩大路一级官员权力

C.强化君主专制

D.提高地方的行政效率

2.秦汉时期丞相一职由一人担当,但隋唐时期三省的长官都是丞相,到了北宋,相当于丞相的官职就更多了。这一现象的实质是 ( )

A.中央政府民主政治的不断发展

B.国家行政事务日益增多

C.中央对地方政府的控制日益加强

D.君主专制制度的不断加强

3.宋太祖留下的“不杀士大夫及上书言事之人”的遗训,是宋朝独有。公元1071年,枢密使文彦博对宋神宗说,“(皇帝)与士大夫共治天下,非与百姓共治天下也。”最能体现该主张的是 ( )

A.派文官担任地方长官

B.由世家大族担任朝廷要职

C.由中央掌控地方赋税

D.抽调各地精兵去充实禁军

4.王安石在《河北民》诗中写道:“家家养子学耕织,输与官家事夷狄。”该诗句表现了作者 ( )

A.对冗兵冗官的不满

B.对田园生活的赞美

C.对北宋孱弱的愤懑

D.对北宋改革的迫切

5.宋太祖建国之初,全国军队总额才22万,太宗至道时达66万,真宗天禧年间为91万,到仁宗庆历时激增到126万之多。这一变化促使北宋 ( )

A.军队战斗力增强 B.面临财政危机

C.冗官问题突出 D.中央集权加强

6.北宋民谣有“朝廷无忧有范君,京师无事有希文”。主要是因为范仲淹 ( )

A.推行新政,获得了各界支持

B.重视理财,缓和了积弱局面

C.实行赋税改革,减轻民众负担

D.整顿吏治,赢得百姓的赞誉

7.“神宗既用王安石为参知政事,安石为帝言天下财利所当开辟敛散者,帝然其说,遂创立制置三司条例司”“以通天下之利”。这说明,王安石变法初期的改革重点在于 ( )

A.分散宰相权力 B.加强皇权

C.加强军事实力 D.增加财政收入

8.王安石在变法中“募饥民修水利”,以“赈救食力之农”“兴陂塘沟港之废”。与“煮粥赈灾”“开仓放粮”等赈灾方式相比,王安石此举力图 ( )

A.尽量减轻政府的救灾负担

B.稳定灾区的社会秩序

C.从长远上解决灾民生计问题

D.建立政府抗灾救荒体系

9.南宋有位诗人曾写道:“山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休 暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。”这位诗人写作该诗的主要目的是 ( )

A.赞美杭州的繁华热闹

B.讽刺金朝统治者的野蛮残暴

C.描写西湖的美丽景色

D.讽刺南宋统治者的醉生梦死

二、非选择题

10.阅读材料,完成下列要求。

材料一 从独相到群相再到兼相,致使相权逐渐削弱,这既是我国集权体制下政治制度发展变化的突出特征,也是皇权与相权矛盾运动的必然结果。

——《资政通鉴:中国历代政治制度得失》

材料二 (北宋)规定州郡长官由文臣担任,长官之外另设通判,使其互相牵制。后来,又把全国州郡划分为15路,陆续在各路设转运使、提点刑狱(管司法兼监察)、安抚使(管军事,有时也兼管民政)、提举常平(管长平仓救济、农田水利等)等四司,统称“监司”,也都由文臣担任,只有安抚使使用武人。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

(1)根据材料一并结合所学知识分析,“从独相到群相”的实质并以唐朝为例说明。

(2)根据材料二,分析北宋加强中央集权的特点,指出北宋采取的措施在当时有何积极影响。

11.阅读材料,完成下列要求。

材料 国内学界一般提到宋朝历史总是与经济上积贫、军事上积弱划等号,这其中的原因绕不开宋朝重文轻武的基本国策。但也有学者认为,“重文轻武”国策的推行,促进了宋朝的繁荣。

根据材料,从中提炼出一个观点,自拟论题,并结合所学知识进行简要论述。(要求:观点明确,论述须有史实依据,史论结合)

第三单元 辽宋夏金多民族政权的

并立与元朝的统一

第9课 两宋的政治和军事

必备知识·落实

一、1.五代十国的分裂局面 2.(1)①派文官出任知州 (2)参知政事 三衙 平行的四个路级机构 (3)①文官 ②文官和士人 3.(1)统一和安定 (2)行政效率 因循保守的政治风气

二、1.(1)①燕云十六州 (2)②西夏向北宋称臣 2.(2)养兵和养官

三、1.(2)庆历新政 3.(2)征兵制 4.(1)富国的目的 (2)②加重了人民的负担

四、2.(1)岳家军 (2)绍兴和议

知能素养·进阶

【基础巩固组】

1.C 三司是北宋主管盐铁、度支、户部的财政机构,其长官作为朝廷(政府)主管财政的最高首脑,有“计相”之称,故选C。

2.D 据材料“夫弱唐者,诸侯也”可知唐朝在地方设置节度使,最终威胁中央集权;宋初由文臣出任知州,州郡不得由武将掌握,以免拥兵作乱,加强了对地方的控制,有利于中央集权,故选D。

3.A 宋代规定,军政归枢密院掌管,符合“率领大军”,故选A。

4.B 北宋与西夏发生战争,双方最终达成和议,西夏向北宋称臣,北宋每年送给西夏钱物,称为“岁赐”,故选B。

5.A 11世纪初,宋辽缔结协议,北宋接受了屈辱的议和条件,每年送给辽一笔钱物,称为“岁币”,A正确。

6.B 王安石变法的核心内容是理财,所以最直接的影响是增加了国家的财富,故选B。

7.A 向农民提供贷款能够收取相应的利息,从事商业经营能够获取利润,所以这些措施都是为了发展经济,开辟财源,A正确。

8.A 根据材料可知,诗歌讽刺了赵构不理国事、偏安享乐的态度,“沙漠能传二帝书”意指养雁能带回在“靖康之变”中被金人囚禁的徽、钦二帝的音讯,故选A。

9.D 南宋和金在1141年订立盟约,双方相约以淮水和大散关一线为界,故选D。

【素养提升组】

A 2.D 3.A 4.C 5.B 6.D 7.D 8.C 9.D

10.答案:(1)实质:削弱相权,加强皇权。唐朝实行三省六部制,设中书省、门下省和尚书省,将相权一分为三,分散并削弱了相权,强化了皇权。

(2)特点:崇文抑武;强化地方监察;收回地方权力。影响:加强了中央对地方的管理;巩固了多民族国家的统一。

11.答案:(示例一)论题:宋代“重文轻武”国策导致了积贫积弱局面。

论述:宋朝强化皇权实施“重文轻武”政策,军事调兵权和统兵权分离,严重削弱了军队的战斗力和国防力量,在与辽、西夏的战争中屡战屡败;大量文职官员的设置,导致官僚机构越来越臃肿庞大,造成了严重的冗官、冗费的局面,财政支出紧张,国力虚弱。

综上所述,“重文轻武”国策的推行,使宋朝最终陷于积贫积弱的局面,与军事上的失利有重要关联。

(示例二)论题:宋代“重文轻武”国策促进了宋朝的繁荣。

论述:宋朝实行“重文轻武”政策,在政治上铲除地方割据势力,维护了国家统一和社会稳定;安定的社会局面,有利于经济发展、科技进步;社会环境宽松,文人享有较多自由,推动了理学兴起,文学艺术的发展。

综上所述,“重文轻武”国策的推行促进了宋朝社会政治、经济、科技、文化的全面繁荣。

(示例三)论题:宋代“重文轻武”国策一方面推动了宋代社会繁荣,同时也导致了积贫积弱局面。

论述:言之有理即可,兼采观点一与观点二论述。

综上所述,宋代“重文轻武”国策既有其积极意义,又有其局限性,因此,对国家政策的评价,应该采取全面的、辩证的方法,既要看到其积极方面,又要看到其不足。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进