专题六语言文字运用 2.题组二 新高考二卷(Ⅱ卷)(课件)---2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题六语言文字运用 2.题组二 新高考二卷(Ⅱ卷)(课件)---2026版语文高三一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 343.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-14 15:58:16 | ||

图片预览

文档简介

(共81张PPT)

题组二 新高考二卷(Ⅱ卷)

一、(2025全国二)语言文字运用

阅读下面的文字,完成问题。(18分)

学生习作:我们很多人,对灰尘之类的小东西,常常是不以为然的,认为没有什么了不起,

其实不然。

语言学家讲评:“不以为然”里的“然”是“对”的意思。“不以为然”就是“不认

为是对的”,等于说“不赞成”“不同意”。近几年来,有些人把“不以为然”误认为

是“不在乎”的意思,这一句里的“不以为然”就是这样用的。这种用法是错误的,不

能提倡。有人说,( )。今天认为是不合法的用法,等到用的人多了,慢慢就变成

合法的了。所以我们最好不要去反对它。这种理论是似是而非的。① 采取这种

态度,我们事必对于语言里所有新出现的不合习惯的说法都一概承认是合法的,那么我

们的语言还有什么规范和标准可言呢 ② 当一种说法得到社会普遍承认之后,我们

③ 能承认它的合法性。这就是语言学家的态度。从这一点看来,语言学家是非常

“势利眼”的。不过我们别无他法,只能采取这种态度。有人说,我不是语言学家,我不

管你们赞成还是反对,只要有人这样说,我就可以跟着这样说。这当然不错。一个人采

用什么方式说话有他的自由,别人没有权利干涉。不过语言除了作为交流思想的工具

之外,同时又是对运用语言的人进行社会评价的一种依据。在这一点上,语言跟衣服有

共同之处。衣服的作用当然是庇体和御寒,可是除此之外,它又是对于穿衣服的人进行

如果

只有

才

社会评价的依据。一个人的衣服的样示不符合社会习惯,别人就会对他有看法。一个

人写文章时用语不符合一般人的习惯,别人对作者和他的文章也会有看法。文章是写

了给人看的,我们不能不考虑它的社会效果。

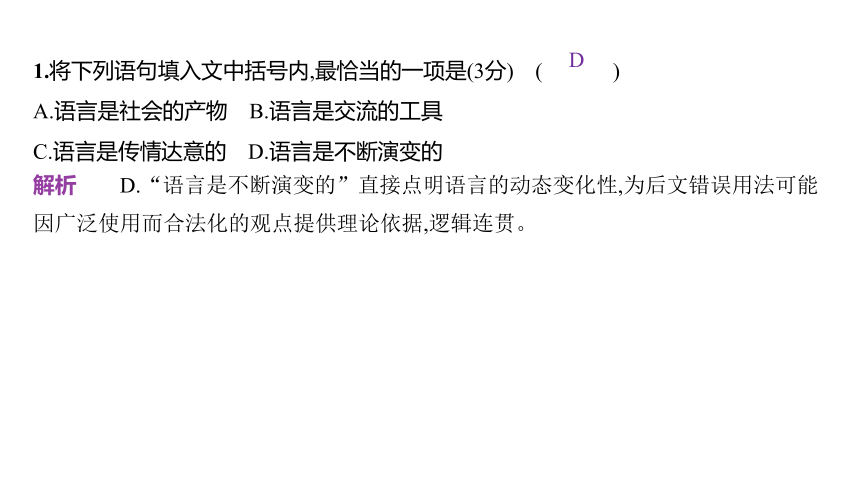

1.将下列语句填入文中括号内,最恰当的一项是(3分) ( )

A.语言是社会的产物 B.语言是交流的工具

C.语言是传情达意的 D.语言是不断演变的

D

解析 D.“语言是不断演变的”直接点明语言的动态变化性,为后文错误用法可能

因广泛使用而合法化的观点提供理论依据,逻辑连贯。

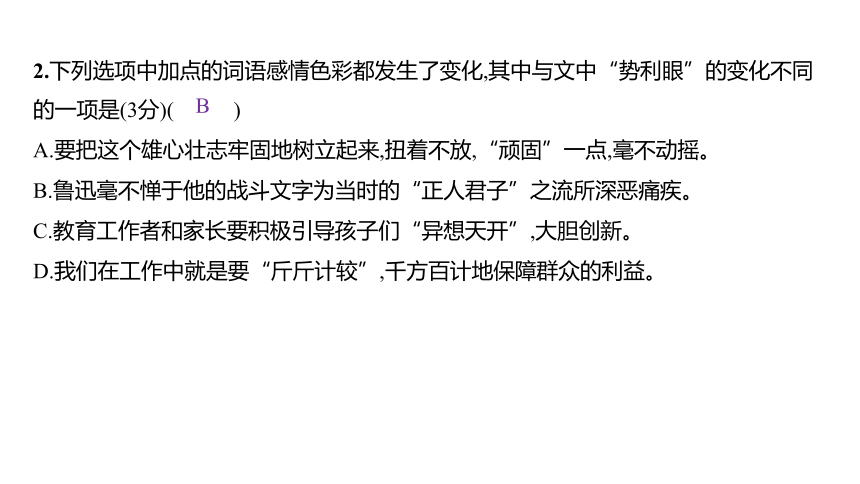

2.下列选项中加点的词语感彩都发生了变化,其中与文中“势利眼”的变化不同

的一项是(3分)( )

A.要把这个雄心壮志牢固地树立起来,扭着不放,“顽固”一点,毫不动摇。

B.鲁迅毫不惮于他的战斗文字为当时的“正人君子”之流所深恶痛疾。

C.教育工作者和家长要积极引导孩子们“异想天开”,大胆创新。

D.我们在工作中就是要“斤斤计较”,千方百计地保障群众的利益。

B

解析 “势利眼”本是贬义词,这里指语言学家根据语言是否得到社会普遍承认来

判定其合法性,感彩变为中性。A项,“顽固”本是贬义,这里指心志坚定,感彩

由贬义变为褒义。C项,“异想天开”原是贬义,这里指鼓励孩子创新,感彩由贬义

变为褒义。D项,“斤斤计较”原是贬义,这里指认真对待工作,感彩由贬义变为褒

义。B项,“正人君子”本是褒义词,这里是反语,用来讽刺那些伪善的人,感彩由褒

义变为贬义,与题干感彩变化方向相反,故选B。

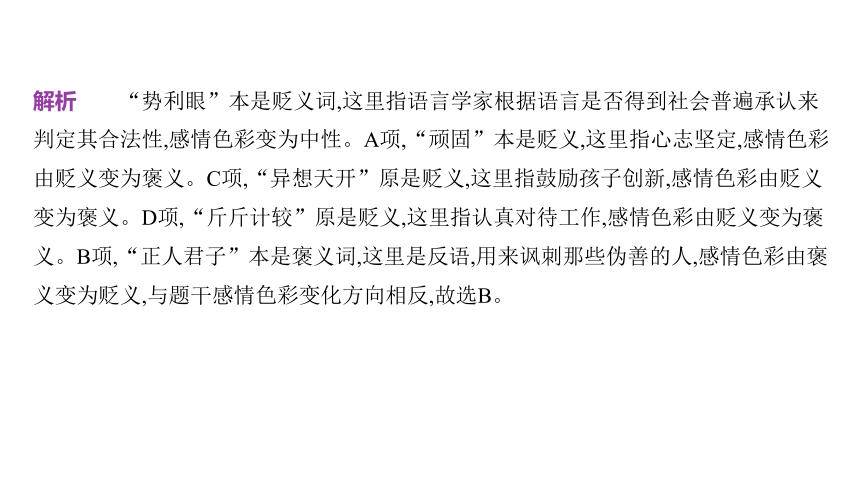

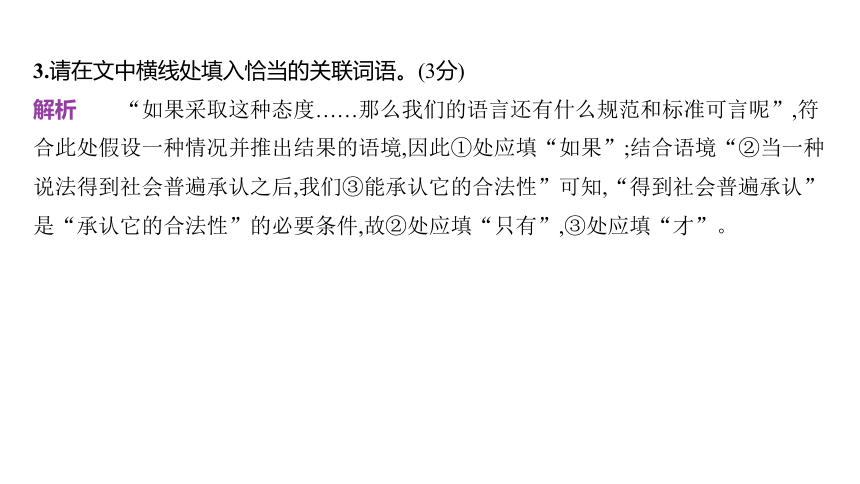

3.请在文中横线处填入恰当的关联词语。(3分)

解析 “如果采取这种态度……那么我们的语言还有什么规范和标准可言呢”,符

合此处假设一种情况并推出结果的语境,因此①处应填“如果”;结合语境“②当一种

说法得到社会普遍承认之后,我们③能承认它的合法性”可知,“得到社会普遍承认”

是“承认它的合法性”的必要条件,故②处应填“只有”,③处应填“才”。

4.文中有多处错别字,请找出两处含错别字的词语并改正。(3分)

答案 “事必”改为“势必”;“权利”改为“权力”;“庇体”改为“蔽体”;

“样示”改为“样式”。

解析 “事必”改为“势必”:“事必”表示事情一定,适用于具体的事情;而“势

必”则表示根据形势推测必然会怎样,更符合文中表达的某种情况必然会导致某种结

果的语境。

“权利”改为“权力”:“权利”是指公民或法人依法行使的权力和享受的利益;而

“权力”则侧重于政治上的强制力量或职责范围内的支配力量。文中指的是语言规

范方面的一种支配力量,故用“权力”更合适。

“庇体”改为“蔽体”:“庇”是庇护、保护的意思,而“蔽”则是遮盖、挡住的意思,

用“蔽”更能准确表达遮盖身体这一含义,故应改为“蔽体”。

“样示”改为“样式”:“样式”指式样形式,符合文中关于衣服形式的描述。

5.有些成语在使用过程中,意义会发生变化。比如“空穴来风”,原本比喻消息和传说

不是完全没有原因的,现在多用来指消息和传说毫无根据。请根据文中语言学家的观

点对这种现象加以解释,并再举出一个类似的成语,说明其意义的变化。(6分)

答案 第一问:①“空穴来风”原来只有第一种意义,第二种意义是不正确的;②用的

人多了,新意义得到社会的普遍承认,就被承认是合法的了。

第二问:(示例)美轮美奂,原用于形容房屋高大美观,后来也用于形容装饰、布置等美好

漂亮。

解析 第一问:文中语言学家认为一种说法得到社会普遍承认之后,其合法性才能被

承认。“空穴来风”原本的意思是消息和传说不是完全没有原因的,但后来,越来越多

的人将其用于表示消息和传说毫无根据,这种新用法被广泛传播和使用,并得到了社会

的普遍承认,所以就成为该成语合法的新意义。

第二问:“美轮美奂”一词最初用于形容房屋高大美观,但在后来的语言使用过程中,人

们逐渐将这个成语的适用范围扩大到形容装饰、布置等方面的美好漂亮。这种新的

用法逐渐被人们广泛使用,并得到了社会的普遍承认,从而使“美轮美奂”这个成语有

了新的合法意义。

二、(2024新课标Ⅱ)语言文字运用

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成问题。

看云似乎是很多北京人的日常,自到了北京,我也入乡随了俗,经常看起云来。

那天是周六,我和几个朋友在一家书店闲聊,因为一直留意着窗外的云,聊天时我有些心

不在焉。书店是整幅的玻璃幕墙,大大小小的云在窗框里,如画一般,还带有特别随意任

性的毛边儿。带着流苏一样的大毛边儿的大块云和带着细丝一样的小毛边儿的小块

云都主打一个飘逸轻盈。哪怕再高妙的丹青手,也画不出来那个劲儿,实在是美翻了。

云这么好看,却也不妨碍它下雨。那天,我们在宋庄的街道上闲逛,走着走着雨就来了。

雨来了,云还在,太阳也还在。这就是名副其实的太阳雨了吧 淋着这雨,我们都没有打

伞。打伞会觉得辜负了这云的,也会辜负这雨,不是吗

1.文中画线处是个长句,请改成几个较短的语句。可以改变语序、少量增删词语,但不

得改变原意。(5分)

答案 (示例1)①大块云带着流苏一样的大毛边儿,②小块云带着细丝一样的小毛边

儿,③都主打一个飘逸轻盈。

(示例2)①大块云带着大毛边儿,②流苏一样,③小块云带着小毛边儿,④仿佛细丝,⑤都

主打一个飘逸轻盈。

解析 先提取句子主干:大块云和小块云都主打一个飘逸轻盈。然后对句中的修饰

成分进行拆分,句中的修饰成分包括两部分:一是“带着流苏一样的大毛边儿”,二是

“带着细丝一样的小毛边儿”。将这两个修饰成分分别加上各自的主语“大块云”

“小块云”后,变为“大块云带着流苏一样的大毛边儿”“小块云带着细丝一样的小

毛边儿”,然后将这两个短句与主干句的剩余部分组合,整个句子就可改为三个短句,如

“示例1”。另外,还可以再将这两个短句中宾语的修饰成分“流苏一样”“细丝一

样”独立出来,让句子的结构更简单,如“示例2”,文段是文学性较强的散文,为了避免

用词重复,可以把“细丝一样”替换成语意相同的“仿佛细丝”。

2.文章结尾处的“不是吗 ”是个问句,却并不表疑问,它起到了什么作用 (4分)

答案 ①直接跟读者对话,希望得到读者的认同;②使文段结束得自然、不突兀;③给

读者带来亲切活泼之感,并与全文风格保持一致。(每点两分,答出两点即可)

解析 首先,这个问句是文段的最后一句,紧承上文的“打伞会觉得辜负了这云的,也

会辜负这雨”,可以看出,作者并不是要求读者回答是不是,而是通过直接跟读者对话,

表达出希望得到读者的认同。其次,由于该句出现在文段的末尾,需要考虑对文章结构

的作用。该句如果删除,用“打伞会觉得辜负了这云的,也会辜负这雨”结尾,给人一种

还有话没有说完的感受。加上“不是吗 ”,整个文段就结束得比较自然,消除了突兀

的感觉。最后,文段是一篇轻松活泼的散文,“不是吗 ”这种对话就给读者带来亲切

活泼的感觉,和全文风格保持一致。

众所周知,运动可以帮助放松肌肉、减轻身体紧张感、改善血液循环,让我们身体更健

康。但是,可能很多人都不知道,运动更是让我们心情愉悦、大脑强健的“灵丹妙

药”。多年以前,运动就已被列入情绪障碍的治疗方法之一,疗效不但立竿见影,令人信

服,而且适用范围很广。

喜欢运动、经常运动的人,相信都体验过“跑者欣快”,即连续高强度运动一段时间后,

① ,但心情很好,有一种酣畅淋漓的感觉。这是因为,运动可以促使大

脑分泌许多与愉悦感相关的“快乐物质”,如多巴胺、内啡肽等。而运动后的大脑,还

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成问题。

虽然身体非常疲乏

会分泌一种名叫脑源性神经营养因子的蛋白质,有助于强健大脑。因此,运动不仅会让

你轻松快乐,还会让你头脑更清晰,更有活力。当然,不是每个人②

但即使做一

些轻微运动,也是有助于身心健康的。

都适合做高强度运动

(①“虽然”1分,含有“身体感到累”之意1分;②“都”1分,“适合”1分),

3.文中画波浪线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅,逻辑严密。可少量增

删词语,不得改变原意。(4分)

答案 (示例1)多年以前,运动就已被列为情绪障碍的治疗方法之一,不但疗效立竿见

影,令人信服,而且适用范围很广。

(示例2)多年以前,运动就已被列入情绪障碍的治疗方法中,不但疗效立竿见影,令人信

服,而且适用范围很广。

解析 原句有两处语病:①“列入……方法之一”搭配不当,一种是改为“列为……

之一”,另一种是改为“列入……中”;②语序不当,因为后面分句的主语不一致,所以

“不但”要放在“疗效”前面。

4.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处

不超过10个字。(4分)

解析 第①处,根据后面“但”可推测前后为转折关系,所填句子应与后文“心情很

好,有一种酣畅淋漓的感觉”语意相反,且包含关联词“虽然”,再根据前文“连续高强

度运动一段时间”可知,此处应是说身体会比较累,故此处可填“虽然身体非常疲乏”

之类的句子;第②处,前文说的是运动的好处,后文“但”字表转折,指出“即使做一些

轻微运动,也是有助于身心健康的”,由此可确定,横线处所在句子应是说不是每个人都

适合做高强度运动。

5.下列句子中的“相信”与文中加点的“相信”,意义和用法相同的一项是(3分) ( )

A.身处困境他却并不消沉,相信自己能拼出一个光明的未来。

B.我满心欢喜地迎接他回来,相信现在的他一定和从前不同。

C.看到气势磅礴的壶口瀑布,相信每一位游客都会激动不已。

D.翠翠还是不离开码头,相信祖父会来找她,同她一起回家。

C

解析 “相信”的本义是“认为正确或确实而不怀疑”。材料中出现“相信”的

句子是“喜欢运动、经常运动的人,相信都体验过‘跑者欣快’”。根据上下文分析

可知,此处“相信”表达的并非句子的主语“喜欢运动、经常运动的人”的看法,而是

文章作者的一种主观看法。“相信”可以提前到句首,可以用“大概”“可能”“我

认为”“我觉得”等来替换。选项A、B、D中“相信”的主体都是句子的主语,都表

示该主体对某人某事没有任何怀疑。只有C项,表示说话者的主观看法,和文中“相

信”的语义和用法完全一致。

三、(2023新课标Ⅱ)语言文字运用

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共2小题,7分)

阅读下面的文字,完成问题。

那次云南之行,有一个意外收获,就是看到了腾冲皮影戏。

那天晚上,到一家古色古香具有民族特色的饭店用餐,饭吃到一半,服务员来通知,皮影

戏开始了。我放下饭碗,下了楼。《龟与鹤》正在上演,水塘边,一只仙鹤优雅地舞着,

踱着,鸣着,顾盼着,寻觅着;另有一只乌龟,爬上了水塘的土墩,舒四肢,伸头颈,享受着宁

静,享受着美景。仙鹤发现了乌龟,飞过去停在乌龟背上,用长长的喙去啄乌龟的头,乌

龟飞快地把头缩进壳里,四肢也缩了进去,任仙鹤如何啄,如何气恼,如何焦急,乌龟就是

岿然不动,让仙鹤① ,以至于本应是胜利者的仙鹤,反而着

急地叫了又叫……

见我对皮影戏有兴趣,服务员就介绍说,皮影戏是当地居民喜闻乐见的艺术形式,有悠久

的历史。皮影是用驴皮或牛皮刻成人物、动物,用细绳拴着,再连接着小竹竿。艺人在

幕后操纵着小竹竿,皮影则甩手投足,舞枪弄棍,骑马冲杀,无所不能,往往令观众②

无计可施/一筹莫展/无可奈何

赞不绝口/叹为观止。

1.请在文中横线处填入恰当的成语。(2分)

解析 ①处,由前文“任仙鹤如何啄,如何气恼,如何焦急,乌龟就是岿然不动”可知,

此处应是说仙鹤没有办法让乌龟伸出头和四肢,故可填“无计可施”“一筹莫展”

“无可奈何”。

②处,第三段第一句提到“皮影戏是当地居民喜闻乐见的艺术形式”,②处前面又写了

皮影戏艺人在幕后操纵着小竹竿,能表演出各种动作和情境,由此可知,此处应是说皮影

戏受到观众的喜爱、赞美,故此处可填“赞不绝口”“叹为观止”。

2.文中画波浪线的部分,如果写成“正优雅地跳舞,踱步,鸣叫,顾盼,寻觅”,表达效果有

什么不同 (5分)

答案 ①原句每个动词都带“着”,强调动作正在进行,现场感更强;②原句单双音节

变化使用,不呆板;③原句中单音节的“舞、踱”和双音节的“跳舞、踱步”相比,更能

体现出仙鹤动作的轻盈。(答出一点给2分,答出任意两点给5分)

解析 首先,两个句子都是表示某些动作正在进行,原文在每个动词后面都带了表示

动作进行的“着”,让整个句子有现场感,用来描写正在表演的皮影戏非常恰当。而改

写的句子用了“正”,虽然也表示动作正在进行,但现场感弱了很多。其次,原句中单音

节动词“舞”“踱”“鸣”和双音节动词“顾盼”“寻觅”并列,词语音节有变化,不

呆板。改后的句子中的动词都是双音节的,过于单调。最后,单音节的“舞”“踱”和

双音节的“跳舞”“踱步”相比,前者更能够体现仙鹤动作的轻盈。

“耳机一戴,谁也不爱”。周围的世界有时太嘈杂了,但想安静一下不被打扰也很容易,

① 。可是最近,樊女士发现,自从经常戴上耳机听着歌入睡以来,

耳朵里开始有了“嗡嗡嗡”的耳鸣声。去医院一看,居然是过度使用耳机造成的突发

性耳聋。那么,使用耳机② 医学研究告诉我们,这个度包括时间和

音量两方面,即音量不宜超过最大音量的60%,时间要限制在60分钟以内。如果超过这

个限度,就可能威胁耳朵的健康。比如诱发耳部炎症,导致耳朵疼痛、耳屎变多等。有

人觉得这都是小事,忍忍就过去了。但事实上,③ ,还可能逐渐升级。

对耳朵来说,过大的声音就是噪音,噪音会对耳道产生压力,压力又会撞击鼓膜听骨链传

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共3小题,13分)

阅读下面的文字,完成问题。

(示例)只需要戴上耳机

要注意怎样的度呢

伤害往往不止于此

到内耳,震荡前庭淋巴液,这一系列连锁反应下来,会出现晕车一样的头晕症状。声音过

大还会损坏耳蜗中的听觉毛细胞,导致耳鸣。

如果长时间暴露在过大的声音中,会使听觉毛细胞失去敏感性,无法接收声音的信号,形成暂时或永久性听力下降

3.下列句子中的“谁”和“耳机一戴,谁也不爱”中的“谁”,意义和用法相同的一项

是(3分) ( )

A.怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮

B.生活中谁都需要表达和交流。

C.我本来是跟他开玩笑的,谁知道他竟然生气了。

D.我越来越深刻地感觉到谁是我们最可爱的人!

B

解析 本题考查疑问代词“谁”在不同语境中表意的差别。“耳机一戴,谁也不

爱”和B项中的“谁”,都是任指,表示任何人。A项中的“谁”表示疑问,问哪一个人;

C项中的“谁知道”可以看成一个整体,表示没想到;D项中的“谁”是虚指,表示不需

要说出姓名的人。

知识拓展 疑问代词“谁”“什么”的特殊用法

疑问代词“谁”“什么”一般表示有疑而问(询问),但有时也用于无疑而问,主要有以

下几种特殊用法:

疑问代词 特殊用法

谁 ①表虚指,表示不知道的人或无须说出姓名和说不出姓名的人。例如:我的书不知道被谁拿走了。

②表任指,表示任何人。例如:大家比着干,谁都不肯落后。

③表反问。例如:这时候谁还敢说话呢

什么 ①表虚指,表示不确定的事物。例如:闻到一种什么花香。

②表任指。a.用在“也”或“都”前面,表示所说的范围之内没有例外。例如:他什么也不怕。b.两个“什么”前后照应,表示由前者决定后者。例如:想什么说什么。

③表示不同意对方说的话。例如:什么晒一天,晒三天也晒不干。

④表示惊讶或不满。例如:什么 九点了,车还没有开!

⑤表示责难。例如:你说呀!装什么哑巴(不必装哑巴)。

⑥用在几个并列成分前面,表示列举不尽。例如:什么送个信儿啊,跑个腿儿啊,他都干得了。

4.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处

不超过10个字。(6分)

解析 ①根据前文“想安静一下不被打扰也很容易”可知此处应填写让自己“安

静一下不被打扰”的方法,由前面的“耳机一戴,谁也不爱”和后面的“自从经常戴上

耳机听着歌入睡以来”可以推断此处应填“只需要戴上耳机”之类的内容。

②根据上文“过度使用耳机造成的突发性耳聋”和下文“这个度包括时间和音量两

方面……”可知,此处是说使用耳机的限度,再联系横线后的问号,可知此处可填“要注

意怎样的度呢”之类的内容。

③根据前面的“但事实上”可知,此处语意与前文发生了转折,而前文说“有人觉得这

都是小事,忍忍就过去了”,后文说“还可能逐渐升级”,可知此处应填“伤害往往不止

于此”之类的内容。

5.文中画波浪线的部分有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可增删少量词语,但

不得改变原意。(4分)

答案 (示例1)长时间暴露在过大的声音中,会使听觉毛细胞失去敏感性,无法接收声

音的信号,造成暂时或永久性听力下降。

(示例2)如果长时间暴露在过大的声音中,听觉毛细胞会失去敏感性,无法接收声音的信

号,造成暂时或永久性听力下降。(两处语病,改对一处得2分)

解析 画波浪线的句子有两处语病。①句式杂糅。可去掉“如果”,原来的语句变

成主谓齐全的单句“长时间暴露在过大的声音中,会使……”;也可去掉“会使”,原来

的语句变成合格的复句“如果……,听觉毛细胞会……”。②“形成暂时或永久性听

力下降”,动宾搭配不当。“形成”的宾语应该是具有某种特点的事物或某种情形、

局面,用在此处不恰当。听力下降是负面的事情,可以修改成“造成”。

四、(2022新高考Ⅱ)语言文字运用

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共2小题,7分)

阅读下面的文字,完成问题。

“飞天梦永不失重,科学梦张力无限。”2022年3月23日下午,第三次“天宫课堂”如

约举行。在约400公里高的环地球轨道上,神舟十三号航天员翟志刚、王亚平、叶光富

三人携手开讲,在近一个小时的授课过程中,丰富多彩的科学实验在现场演示,还以天地

连线的方式回答了地面学生的问题,并通过多种媒体平台,向全球同步直播此次“天宫

课堂”。

抛出去的北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”没有沿抛物线方向下降、坠落,而是给人以沿

着直线匀速运动的感觉。植物油与水在小瓶中混合后不能自然分离,而用绳子拴住瓶

子甩上一阵后,水与油成功分离……第三次“天宫课堂”这些① 的瞬

间启发很多学生不断思考、回味,兴趣盎然地追寻背后的科学道理。

“天宫课堂”开始于2013年6月20 日。彼时,神舟十号航天员王亚平在同伴的配合下,

华丽转身为② 的科学课教师,在天宫一号空间实验室进行了中国首次太空授

课,演示了失重环境下独特的物理现象,并和地面的学生进行了③ 的天地互动

交流。此后,又于2021年和今年两度开课,大大激发了广大青少年探求科学规律、探索

宇宙奥秘的热情。

(示例)引人入胜

循循善诱

热火朝天

1.请在文中横线处填入恰当的成语。(3分)

解析 ①结合前文所列举的太空抛物、水油分离等实验,以及横线后的“兴趣盎

然”等词语可知,此处应概括实验的特点。②结合“科学课教师”这一关键词,以及后

文的“演示”“互动交流”等词语可知,此处应概括王亚平作为“科学课教师”的特

点。③结合前文“启发很多学生不断思考、回味,兴趣盎然地追寻背后的科学道理”,

以及后文的“大大激发了广大青少年探求科学规律、探索宇宙奥秘的热情”可知,青

少年学生对“天宫课堂”极为感兴趣,此处应概括天地互动交流的特点。

2.文中画横线的部分有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,不得

改变原意。(4分)

答案 在近一个小时的授课过程中,现场演示了丰富多彩的科学实验,还以天地连线

的方式回答了地面学生的问题。此次“天宫课堂”通过多种媒体平台向全球同步直

播。

解析 画线句有两处语病:一是中途易辙,前一句的主语是三位航天员,而“丰富多彩

的科学实验在现场演示”一句主语已暗换为“科学实验”,故应改为“现场演示了丰

富多彩的科学实验”;二是成分残缺,“并通过多种媒体平台,向全球同步直播此次‘天

宫课堂’”缺少主语,故应改为“此次‘天宫课堂’通过多种媒体平台向全球同步直

播”。

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共3小题,13分)

阅读下面的文字,完成问题。

这小城并不怎样繁华,只有两条大街,一条从南到北,一条从东到西,而最有名的算是十

字街了。十字街口集中了全城的精华。十字街上有金银首饰店、布庄、油盐店、茶

庄、药店,也有拔牙的洋医生。

这小城里面,以前住着我的祖父,现在埋着我的祖父。

我生的时候,祖父已经六十多岁了。我长到四五岁,祖父就快七十了。我还没有长到二

十岁,祖父就七八十岁了。祖父一过了八十,祖父就死了。

从前那后花园的主人,而今不见了。

那园里的蝴蝶,蚂蚱,蜻蜓,也许还是年年仍旧,也许现在完全荒凉了。

小黄瓜,大倭瓜,也许还是年年地种着,也许现在根本没有了。

那早晨的露珠是不是还落在花盆架上,那午间的太阳是不是还照着那大向日葵,那黄昏

时候的红霞是不是还会一会工夫会变出来一匹马来,一会工夫会变出来一匹狗来,那么

变着。

这一些不能想象了。

3.文中写到自己的祖父,没有一处使用“他”,这样写有什么好处 (4分)

答案 ①“他”通常指交谈双方以外的第三方,文中用“祖父”而不用“他”,体现

了作者对祖父的尊重,也表现了二人关系非常亲近;②反复说“祖父”,给人以心心念念

的感觉,表达了作者对祖父的思念。

解析 不同的称谓可以表达作者不同的情感态度,该文段写自己的祖父,不用“他”,

处处称“祖父”,因为“他”作为第三人称代词,客观之余难免显得过于冷静,不利于传

达作者对祖父的尊重和亲近。文中七次反复使用“祖父”而不用“他”,则可以很好

地表达作者对祖父的思念。

4.文中画横线的部分,突出了“祖父”的衰老死亡和“我”的成长是一个同时发生

的、逐渐变化的过程,这一表达效果是怎么取得的 (4分)

答案 ①多个句子都把“祖父”和“我”相对叙说,突出了变化是同时发生的;②用

相似句式再三叙说“祖父”和“我”的年龄变化,凸显了变化的过程。

解析 本题考查叙述方式和句式选用的表达效果。画线部分为了突出“祖父衰

老”和“我的成长”同时发生,采用对句叙述的方式,把“我”的年龄和“祖父”的年

龄在同一句中对照叙述,并且连用几个这样的句式凸显了变化的过程。

5.文中画波浪线的部分,除比拟外还使用了哪种修辞手法 请结合原文分析其表达效

果。(5分)

答案 修辞手法:排比。

表达效果:①按顺序写了从早到晚三个时间的三种景色,在铺叙堆叠中写出作者对小城

满满的回忆;②通过细数露珠、向日葵、红霞等记忆深刻的事物,渲染了自己的怀念之

情。

解析 文中画波浪线的部分,除了比拟外还用了排比的修辞手法。“那早晨……那

午间……那黄昏……”形式相似,都用了“那……是不是……”句式;意义相近,都是描

写作者记忆中的景物,构成了排比句。画波浪线句子按照时间顺序写了从早到晚的三

种景色,也就是说每一天的每个时间段都有值得怀念的事情,写出了作者的回忆之多。

而把各种各样的事物都一个一个地进行描绘,给人如数家珍的感觉,渲染了作者的怀念

之情。

五、(2021新高考Ⅱ)语言文字运用

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成问题。

吃喝当然是人生一大乐事,如果生活在太空,我们还能愉快地享用大餐吗

最早的太空餐是让人 的“牙膏”:宇航员要从管子里面挤出半流体的食物,不

需要咀嚼便可直接咽下去。没有咀嚼的快感,没有多样的选择,首代宇航员的饮食条件

相当艰苦。吃货的生产力 ,很快,( )。如今,宇航员们已能在太空中自

如地使用各种餐具,与地面用餐相当接近。与此同时,太空食品的种类也丰富了起来。

正因为目前国际空间站中有上百种餐品,使得宇航员可以自由选择自己的用餐计划,然

而这一用餐计划是每八天循环一次的。而且宇航员们还在不停地开发新的太空料理:

小饼干、寿司、花生酱冰棍,甚至是“昨天的咖啡”——采访中一位航天飞机的指挥

官曾自豪地展示过一批再生水,而原料是什么,自然 。

然而,制订太空菜谱仍然受到很大的限制。大部分蔬果在宇宙中最多只能保持两天鲜

度,空间站中新鲜食品 ,绝大多数食品只能脱水或加工成罐头运上太空。目前

科学家们正想方设法解决这一难题。

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是(3分) ( )

A.望而却步 不胜枚举 不言而喻 寥寥无几

B.踌躇不前 不可低估 心照不宣 寥寥无几

C.望而却步 不可低估 不言而喻 极其稀缺

D.踌躇不前 不胜枚举 心照不宣 极其稀缺

C

解析 第一空:“望而却步”,看到了危险或力不能及的事而往后退缩;“踌躇不

前”,犹豫不决,不敢前进。语境强调最早的太空餐难吃,应选“望而却步”。第二空:

“不胜枚举”,无法一个一个全举出来,形容同一类的人或事物很多;“不可低估”,不

能过低估计。所在句子主语为“生产力”,从搭配的角度来说,“不可低估”比“不胜

枚举”更合适。第三空:“不言而喻”,不用说就可以明白;“心照不宣”,彼此心里明

白,不必明说。前面语境有“再生水”“自然”,强调不说就明白,应选“不言而喻”。

第四空:“极其稀缺”,形容极端短缺;“寥寥无几”,形容非常少,没有几个。语境强调

空间站中新鲜食品短缺,并不是强调新鲜食品少,故应选“极其稀缺”。

2.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是(3分) ( )

A.人们就发明了种种能在无重力环境中使用的餐具,并且包括咖啡杯和煎锅

B.人们就发明了种种能在无重力环境中使用的餐具,甚至包括咖啡杯和煎锅

C.人们就将种种能在无重力环境中使用的餐具发明出来,并且包括咖啡杯和煎锅

D.人们就将种种能在无重力环境中使用的餐具发明出来,甚至包括咖啡杯和煎锅

B

解析 根据上下句可知,下句中的“咖啡杯”“煎锅”属于餐具,故上句以“餐具”

结尾语句更连贯,排除C、D两项;“咖啡杯”“煎锅”不是必需的餐具,进一步表现太

空中饮食条件的改善,与上句是递进关系,排除A项。故选B项。

3.文中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(3分) ( )

A.目前国际空间站中有上百种餐品,宇航员可以自由选择自己的用餐计划——虽然这

一用餐计划是每八天循环一次的。

B.正因为目前国际空间站中有上百种餐品,使得宇航员可以自由选择自己的用餐计划

——虽然这一用餐计划是每八天循环一次的。

C.正因为目前国际空间站中有上百种餐品,所以宇航员可以自由选择自己的用餐计划,

然而这一用餐计划是每八天循环一次的。

D.目前国际空间站中有上百种餐品,这使得宇航员可以自由选择自己的用餐计划,然而

这一用餐计划是每八天循环一次的。

A

解析 原句有两处语病:一是“正因为”和“使得”搭配不当,可以删掉“正因为”

和“使得”,也可以把“使得”改为“所以”,或者删掉“正因为”后在“使得”前加

“这”。二是“然而”使用错误,“然而”表示对上句内容的转折,用“然而”,这句话

强调的是“这一用餐计划是每八天循环一次的”这一负向信息,但语境实际要强调的

是“宇航员可以自由选择自己的用餐计划”这一正向信息,“然而”转折程度过重,应

改为“虽然”。故选A。

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,11分)

阅读下面的文字,完成问题。

东西方文化不同,艺术的表现也不同。一般说来,东方艺术重主观,①

。表现在绘画上,西洋画重写实,重形似,而中国画重神韵,重意境。

中国画通常② 。这看起来是以题材为标准分类,其

实是用艺术表现了一些独特的观念和思想,即中国画概括了自然和人生三个方面:人物

画表现的是人类社会中人与人之间的关系;山水画表现的是③ ,将人与

自然融为一体;花鸟画则表现大自然的各种生命与人的和谐相处。中国画的分类,体现

了中华民族传统的哲学观念和审美观念。

中国画讲究虚实相生的意境美。老舍曾请齐白石以“蛙声十里出山泉”为题作画。

(示例)而西方艺术

重客观

人与自然的关系

——————————

————————

分为人物画、山水画、花鸟画三类

——————————

十里蛙声,如何入画 潺潺山泉,如何表达 白石老人思考良久,终于画成了一幅经典之

作:六尾蝌蚪在山峦映衬下的山涧内的乱石之中不断涌出的潺潺清泉里摇曳着尾巴顺

流而下。看过此画的人无不拍案叫绝。

4.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处

不超过15个字。(6分)

解析 ①处,结合前文语境“东西方文化不同,艺术的表现也不同”与“东方艺术重

主观”可知,空格处补写的句子的陈述对象是“西方艺术”,特点应该和“重主观”相

对,即“重客观”。由此可补写“而西方艺术重客观”。②处,根据后文“这看起来是

以题材为标准分类”可知,空格处的内容是对“中国画”的分类,再结合后面“人物画

表现的是……山水画表现的是……花鸟画则表现……”可知,应该是分为“人物画、

山水画、花鸟画”。由此可补写“分为人物画、山水画、花鸟画三类”。③处,是讲

“山水画的特点”,根据前后文“人物画表现的是人类社会中人与人之间的关系”

“将人与自然融为一体”“花鸟画则表现大自然的各种生命与人的和谐相处”可以

推知,山水画表现的是“人与自然的关系”。

5.文中画波浪线处是个长句,请改成几个较短的语句。可以改变语序、少量增删词语,

但不得改变原意。(5分)

答案 (示例)①山峦映衬下的山涧内,②乱石之中,③潺潺的清泉不断涌出,④六尾蝌

蚪摇曳着尾巴顺流而下。

解析 画线句的主干部分是“六尾蝌蚪摇曳着尾巴顺流而下”,剩余修饰成分是

“在山峦映衬下的山涧内的乱石之中”“不断涌出的潺潺清泉里”,在不改变原意的

前提下,将其进行改写即可。

六、(2020新高考Ⅱ)语言文字运用

阅读下面的文字,完成问题。(20分)

风筝,是中国古人的一项重要发明,放风筝是一种人们喜闻乐见的传统活动。早期

有关风筝的记载多与传递信息等军事活动有关。到唐代,风筝开始出现在文人诗歌

中。宋代以后,逐渐演变成一种老少皆宜的玩具,而清明时节放风筝也成为一项普及的

民俗活动。明代以后,风筝传播到世界各地,并深受各国人民喜爱。( ),吸引着

大批中外风筝专家、爱好者及游人前来观赏和竞技。

早期的风筝制作十分简单,用竹篾做骨架,贴上素绢或白纸,结好线绳,便可放飞了。随

着时间的推移,风筝的制作技艺不断炉火纯青,样式也逐渐丰富起来,从动物、植物、器

具、文字,到人物、仙佛,不一而足,风筝于是有了很强的观赏性和艺术价值。有些风筝

还安装了声响装置,如著名的“板鹞”风筝,通体安装笛哨,少则数十个,多则成百上

千。放飞时百哨齐鸣,宛若空中交响乐,具有独特的魅力,大大增加了放风筝的趣味性。

1.文段中加点的词语使用不当的一项是(3分) ( )

A.喜闻乐见 B.老少皆宜

C.炉火纯青 D.不一而足

C

解析 喜闻乐见,意思是喜欢听,乐意看,形容很受欢迎。老少皆宜,本义指老人和儿

童都适宜,指适用的范围非常广。不一而足,指同类的事物不止一个而是很多,无法列举

齐全。这三个词语都使用恰当。炉火纯青,相传道家炼丹,到炉里发出纯青色的火焰就

算成功了。比喻学问、技术等达到了纯熟完美的地步。文中语境是风筝的制作技艺

不断提升,样式也逐渐丰富起来,“炉火纯青”使用不恰当。

2.下列填入文中括号内的语句,最恰当的一项是(3分) ( )

A.自1984年开始,迄今已经连续举办了36届山东潍坊国际风筝节

B.自1984年开始,迄今已经连续举办了36届的山东潍坊国际风筝节

C.山东潍坊自1984年开始迄今已经连续举办了36届国际风筝节

D.山东潍坊自1984年开始迄今已经连续举办了36届的国际风筝节

B

解析 “吸引着大批中外风筝专家……”的主语应该是“山东潍坊国际风筝

节”。

3.比喻具有相似性,请据此对文中画横线的句子所用比喻进行简要分析。(5分)

答案 ①句中把放飞风筝时百哨齐鸣的声音比作交响乐,体现了比喻的相似性;(1分)

②放飞风筝时百哨齐鸣,交响乐由多人共同演奏,二者相似;(2分)③交响乐很有魅力,笛

哨声也很有魅力,二者相似。(2分)

解析 首先指明具有相似性的两个对象——放飞风筝时百哨齐鸣的声音和交响

乐。其次从形式和效果分析相似之处:从形式看,百哨齐鸣和多人共同演奏交响乐的形

式相似;从效果看,二者都别具特色,富有魅力。

4.下面文段有四处语病,请指出其序号并做修改,使语言表达准确流畅。(4分)

①凝聚几千年的文明和智慧,②人类形成了现代城市,③并努力用灯光点亮城市的夜

晚。④作为经济学家来说,⑤城市灯光的背后隐藏着许多社会经济秘密,⑥可以据此估

算城市人口的数量,⑦预测房价的走势,⑧进而反映城市的经济发达程度。⑨然而这样

的繁荣背后却带来了隐患:⑩城市的灯光不仅会增加能源消耗, 还会破坏动植物乃至

人类的生物节律。

答案 (示例)(1)语句②修改为:“人类创造了现代城市”。(2)语句④修改为:“对经

济学家来说”或者“经济学家认为”。(3)语句⑧修改为:“进而推断城市的经济发达

程度”。(4)语句⑨修改为:“然而这样的繁荣却带来了隐患”或者“然而这样的繁荣

背后却存在着隐患”。(每处1分;指出序号但修改不正确,不得分)

解析 ②句“人类形成了现代城市”,搭配不当,“人类”不能“形成”“现代城

市”,可将谓语动词“形成”改成“创造”。④句“作为经济学家来说”句式杂糅,考

虑到与后文内容的连贯性,可改为“对经济学家来说”,也可改为“经济学家认为”。

⑧句“进而反映城市的经济发达程度”,“反映”用词不当,根据前文“估算”“预

测”“进而”可知,此处是经济学家的进一步推论,应改为“推断”。⑨句“然而这样

的繁荣背后却带来了隐患”可以提取主干,即“背后带来了隐患”,很明显有语病。可

改为“然而这样的繁荣却带来了隐患”或“然而这样的繁荣背后却存在着隐患”。

5.请对下面这段新闻报道的文字进行压缩。要求保留关键信息,句子简洁流畅,不超过5

5个字。(5分)

2020年6月3日上午,中国农业科学院在京发布《中国农业产业发展报告2020》(以下简

称《报告》)。《报告》显示,2020年我国粮食生产基本面良好。《报告》基于统计数

据,利用中国农业产业模型(CASM)模拟预计,2020年全国粮食产量将达到6.7亿吨,高于

2019年的6.6亿吨。稻谷、小麦和玉米产量将分别达到2.1亿吨、1.3亿吨和2.6亿吨。

粮食种植面积较2019年略有减少,但单产将有所增加。

答案 (示例)①2020年6月3日,②中国农业科学院发布《中国农业产业发展报告202

0》,③预计今年全国粮食产量将达到6.7亿吨。(关键信息正确3分,句子流畅1分,字数

符合要求1分)

解析 本题要求用简洁流畅的文字对新闻报道的文字进行压缩,根据新闻报道中的

主要信息,如时间、对象、事件、影响等进行压缩,注意保留以下关键信息:时间——20

20年6月3日;对象和事件——中国农业科学院发布《中国农业产业发展报告2020》;影

响——预计今年全国粮食产量将达到6.7亿吨。

题组二 新高考二卷(Ⅱ卷)

一、(2025全国二)语言文字运用

阅读下面的文字,完成问题。(18分)

学生习作:我们很多人,对灰尘之类的小东西,常常是不以为然的,认为没有什么了不起,

其实不然。

语言学家讲评:“不以为然”里的“然”是“对”的意思。“不以为然”就是“不认

为是对的”,等于说“不赞成”“不同意”。近几年来,有些人把“不以为然”误认为

是“不在乎”的意思,这一句里的“不以为然”就是这样用的。这种用法是错误的,不

能提倡。有人说,( )。今天认为是不合法的用法,等到用的人多了,慢慢就变成

合法的了。所以我们最好不要去反对它。这种理论是似是而非的。① 采取这种

态度,我们事必对于语言里所有新出现的不合习惯的说法都一概承认是合法的,那么我

们的语言还有什么规范和标准可言呢 ② 当一种说法得到社会普遍承认之后,我们

③ 能承认它的合法性。这就是语言学家的态度。从这一点看来,语言学家是非常

“势利眼”的。不过我们别无他法,只能采取这种态度。有人说,我不是语言学家,我不

管你们赞成还是反对,只要有人这样说,我就可以跟着这样说。这当然不错。一个人采

用什么方式说话有他的自由,别人没有权利干涉。不过语言除了作为交流思想的工具

之外,同时又是对运用语言的人进行社会评价的一种依据。在这一点上,语言跟衣服有

共同之处。衣服的作用当然是庇体和御寒,可是除此之外,它又是对于穿衣服的人进行

如果

只有

才

社会评价的依据。一个人的衣服的样示不符合社会习惯,别人就会对他有看法。一个

人写文章时用语不符合一般人的习惯,别人对作者和他的文章也会有看法。文章是写

了给人看的,我们不能不考虑它的社会效果。

1.将下列语句填入文中括号内,最恰当的一项是(3分) ( )

A.语言是社会的产物 B.语言是交流的工具

C.语言是传情达意的 D.语言是不断演变的

D

解析 D.“语言是不断演变的”直接点明语言的动态变化性,为后文错误用法可能

因广泛使用而合法化的观点提供理论依据,逻辑连贯。

2.下列选项中加点的词语感彩都发生了变化,其中与文中“势利眼”的变化不同

的一项是(3分)( )

A.要把这个雄心壮志牢固地树立起来,扭着不放,“顽固”一点,毫不动摇。

B.鲁迅毫不惮于他的战斗文字为当时的“正人君子”之流所深恶痛疾。

C.教育工作者和家长要积极引导孩子们“异想天开”,大胆创新。

D.我们在工作中就是要“斤斤计较”,千方百计地保障群众的利益。

B

解析 “势利眼”本是贬义词,这里指语言学家根据语言是否得到社会普遍承认来

判定其合法性,感彩变为中性。A项,“顽固”本是贬义,这里指心志坚定,感彩

由贬义变为褒义。C项,“异想天开”原是贬义,这里指鼓励孩子创新,感彩由贬义

变为褒义。D项,“斤斤计较”原是贬义,这里指认真对待工作,感彩由贬义变为褒

义。B项,“正人君子”本是褒义词,这里是反语,用来讽刺那些伪善的人,感彩由褒

义变为贬义,与题干感彩变化方向相反,故选B。

3.请在文中横线处填入恰当的关联词语。(3分)

解析 “如果采取这种态度……那么我们的语言还有什么规范和标准可言呢”,符

合此处假设一种情况并推出结果的语境,因此①处应填“如果”;结合语境“②当一种

说法得到社会普遍承认之后,我们③能承认它的合法性”可知,“得到社会普遍承认”

是“承认它的合法性”的必要条件,故②处应填“只有”,③处应填“才”。

4.文中有多处错别字,请找出两处含错别字的词语并改正。(3分)

答案 “事必”改为“势必”;“权利”改为“权力”;“庇体”改为“蔽体”;

“样示”改为“样式”。

解析 “事必”改为“势必”:“事必”表示事情一定,适用于具体的事情;而“势

必”则表示根据形势推测必然会怎样,更符合文中表达的某种情况必然会导致某种结

果的语境。

“权利”改为“权力”:“权利”是指公民或法人依法行使的权力和享受的利益;而

“权力”则侧重于政治上的强制力量或职责范围内的支配力量。文中指的是语言规

范方面的一种支配力量,故用“权力”更合适。

“庇体”改为“蔽体”:“庇”是庇护、保护的意思,而“蔽”则是遮盖、挡住的意思,

用“蔽”更能准确表达遮盖身体这一含义,故应改为“蔽体”。

“样示”改为“样式”:“样式”指式样形式,符合文中关于衣服形式的描述。

5.有些成语在使用过程中,意义会发生变化。比如“空穴来风”,原本比喻消息和传说

不是完全没有原因的,现在多用来指消息和传说毫无根据。请根据文中语言学家的观

点对这种现象加以解释,并再举出一个类似的成语,说明其意义的变化。(6分)

答案 第一问:①“空穴来风”原来只有第一种意义,第二种意义是不正确的;②用的

人多了,新意义得到社会的普遍承认,就被承认是合法的了。

第二问:(示例)美轮美奂,原用于形容房屋高大美观,后来也用于形容装饰、布置等美好

漂亮。

解析 第一问:文中语言学家认为一种说法得到社会普遍承认之后,其合法性才能被

承认。“空穴来风”原本的意思是消息和传说不是完全没有原因的,但后来,越来越多

的人将其用于表示消息和传说毫无根据,这种新用法被广泛传播和使用,并得到了社会

的普遍承认,所以就成为该成语合法的新意义。

第二问:“美轮美奂”一词最初用于形容房屋高大美观,但在后来的语言使用过程中,人

们逐渐将这个成语的适用范围扩大到形容装饰、布置等方面的美好漂亮。这种新的

用法逐渐被人们广泛使用,并得到了社会的普遍承认,从而使“美轮美奂”这个成语有

了新的合法意义。

二、(2024新课标Ⅱ)语言文字运用

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成问题。

看云似乎是很多北京人的日常,自到了北京,我也入乡随了俗,经常看起云来。

那天是周六,我和几个朋友在一家书店闲聊,因为一直留意着窗外的云,聊天时我有些心

不在焉。书店是整幅的玻璃幕墙,大大小小的云在窗框里,如画一般,还带有特别随意任

性的毛边儿。带着流苏一样的大毛边儿的大块云和带着细丝一样的小毛边儿的小块

云都主打一个飘逸轻盈。哪怕再高妙的丹青手,也画不出来那个劲儿,实在是美翻了。

云这么好看,却也不妨碍它下雨。那天,我们在宋庄的街道上闲逛,走着走着雨就来了。

雨来了,云还在,太阳也还在。这就是名副其实的太阳雨了吧 淋着这雨,我们都没有打

伞。打伞会觉得辜负了这云的,也会辜负这雨,不是吗

1.文中画线处是个长句,请改成几个较短的语句。可以改变语序、少量增删词语,但不

得改变原意。(5分)

答案 (示例1)①大块云带着流苏一样的大毛边儿,②小块云带着细丝一样的小毛边

儿,③都主打一个飘逸轻盈。

(示例2)①大块云带着大毛边儿,②流苏一样,③小块云带着小毛边儿,④仿佛细丝,⑤都

主打一个飘逸轻盈。

解析 先提取句子主干:大块云和小块云都主打一个飘逸轻盈。然后对句中的修饰

成分进行拆分,句中的修饰成分包括两部分:一是“带着流苏一样的大毛边儿”,二是

“带着细丝一样的小毛边儿”。将这两个修饰成分分别加上各自的主语“大块云”

“小块云”后,变为“大块云带着流苏一样的大毛边儿”“小块云带着细丝一样的小

毛边儿”,然后将这两个短句与主干句的剩余部分组合,整个句子就可改为三个短句,如

“示例1”。另外,还可以再将这两个短句中宾语的修饰成分“流苏一样”“细丝一

样”独立出来,让句子的结构更简单,如“示例2”,文段是文学性较强的散文,为了避免

用词重复,可以把“细丝一样”替换成语意相同的“仿佛细丝”。

2.文章结尾处的“不是吗 ”是个问句,却并不表疑问,它起到了什么作用 (4分)

答案 ①直接跟读者对话,希望得到读者的认同;②使文段结束得自然、不突兀;③给

读者带来亲切活泼之感,并与全文风格保持一致。(每点两分,答出两点即可)

解析 首先,这个问句是文段的最后一句,紧承上文的“打伞会觉得辜负了这云的,也

会辜负这雨”,可以看出,作者并不是要求读者回答是不是,而是通过直接跟读者对话,

表达出希望得到读者的认同。其次,由于该句出现在文段的末尾,需要考虑对文章结构

的作用。该句如果删除,用“打伞会觉得辜负了这云的,也会辜负这雨”结尾,给人一种

还有话没有说完的感受。加上“不是吗 ”,整个文段就结束得比较自然,消除了突兀

的感觉。最后,文段是一篇轻松活泼的散文,“不是吗 ”这种对话就给读者带来亲切

活泼的感觉,和全文风格保持一致。

众所周知,运动可以帮助放松肌肉、减轻身体紧张感、改善血液循环,让我们身体更健

康。但是,可能很多人都不知道,运动更是让我们心情愉悦、大脑强健的“灵丹妙

药”。多年以前,运动就已被列入情绪障碍的治疗方法之一,疗效不但立竿见影,令人信

服,而且适用范围很广。

喜欢运动、经常运动的人,相信都体验过“跑者欣快”,即连续高强度运动一段时间后,

① ,但心情很好,有一种酣畅淋漓的感觉。这是因为,运动可以促使大

脑分泌许多与愉悦感相关的“快乐物质”,如多巴胺、内啡肽等。而运动后的大脑,还

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成问题。

虽然身体非常疲乏

会分泌一种名叫脑源性神经营养因子的蛋白质,有助于强健大脑。因此,运动不仅会让

你轻松快乐,还会让你头脑更清晰,更有活力。当然,不是每个人②

但即使做一

些轻微运动,也是有助于身心健康的。

都适合做高强度运动

(①“虽然”1分,含有“身体感到累”之意1分;②“都”1分,“适合”1分),

3.文中画波浪线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅,逻辑严密。可少量增

删词语,不得改变原意。(4分)

答案 (示例1)多年以前,运动就已被列为情绪障碍的治疗方法之一,不但疗效立竿见

影,令人信服,而且适用范围很广。

(示例2)多年以前,运动就已被列入情绪障碍的治疗方法中,不但疗效立竿见影,令人信

服,而且适用范围很广。

解析 原句有两处语病:①“列入……方法之一”搭配不当,一种是改为“列为……

之一”,另一种是改为“列入……中”;②语序不当,因为后面分句的主语不一致,所以

“不但”要放在“疗效”前面。

4.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处

不超过10个字。(4分)

解析 第①处,根据后面“但”可推测前后为转折关系,所填句子应与后文“心情很

好,有一种酣畅淋漓的感觉”语意相反,且包含关联词“虽然”,再根据前文“连续高强

度运动一段时间”可知,此处应是说身体会比较累,故此处可填“虽然身体非常疲乏”

之类的句子;第②处,前文说的是运动的好处,后文“但”字表转折,指出“即使做一些

轻微运动,也是有助于身心健康的”,由此可确定,横线处所在句子应是说不是每个人都

适合做高强度运动。

5.下列句子中的“相信”与文中加点的“相信”,意义和用法相同的一项是(3分) ( )

A.身处困境他却并不消沉,相信自己能拼出一个光明的未来。

B.我满心欢喜地迎接他回来,相信现在的他一定和从前不同。

C.看到气势磅礴的壶口瀑布,相信每一位游客都会激动不已。

D.翠翠还是不离开码头,相信祖父会来找她,同她一起回家。

C

解析 “相信”的本义是“认为正确或确实而不怀疑”。材料中出现“相信”的

句子是“喜欢运动、经常运动的人,相信都体验过‘跑者欣快’”。根据上下文分析

可知,此处“相信”表达的并非句子的主语“喜欢运动、经常运动的人”的看法,而是

文章作者的一种主观看法。“相信”可以提前到句首,可以用“大概”“可能”“我

认为”“我觉得”等来替换。选项A、B、D中“相信”的主体都是句子的主语,都表

示该主体对某人某事没有任何怀疑。只有C项,表示说话者的主观看法,和文中“相

信”的语义和用法完全一致。

三、(2023新课标Ⅱ)语言文字运用

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共2小题,7分)

阅读下面的文字,完成问题。

那次云南之行,有一个意外收获,就是看到了腾冲皮影戏。

那天晚上,到一家古色古香具有民族特色的饭店用餐,饭吃到一半,服务员来通知,皮影

戏开始了。我放下饭碗,下了楼。《龟与鹤》正在上演,水塘边,一只仙鹤优雅地舞着,

踱着,鸣着,顾盼着,寻觅着;另有一只乌龟,爬上了水塘的土墩,舒四肢,伸头颈,享受着宁

静,享受着美景。仙鹤发现了乌龟,飞过去停在乌龟背上,用长长的喙去啄乌龟的头,乌

龟飞快地把头缩进壳里,四肢也缩了进去,任仙鹤如何啄,如何气恼,如何焦急,乌龟就是

岿然不动,让仙鹤① ,以至于本应是胜利者的仙鹤,反而着

急地叫了又叫……

见我对皮影戏有兴趣,服务员就介绍说,皮影戏是当地居民喜闻乐见的艺术形式,有悠久

的历史。皮影是用驴皮或牛皮刻成人物、动物,用细绳拴着,再连接着小竹竿。艺人在

幕后操纵着小竹竿,皮影则甩手投足,舞枪弄棍,骑马冲杀,无所不能,往往令观众②

无计可施/一筹莫展/无可奈何

赞不绝口/叹为观止。

1.请在文中横线处填入恰当的成语。(2分)

解析 ①处,由前文“任仙鹤如何啄,如何气恼,如何焦急,乌龟就是岿然不动”可知,

此处应是说仙鹤没有办法让乌龟伸出头和四肢,故可填“无计可施”“一筹莫展”

“无可奈何”。

②处,第三段第一句提到“皮影戏是当地居民喜闻乐见的艺术形式”,②处前面又写了

皮影戏艺人在幕后操纵着小竹竿,能表演出各种动作和情境,由此可知,此处应是说皮影

戏受到观众的喜爱、赞美,故此处可填“赞不绝口”“叹为观止”。

2.文中画波浪线的部分,如果写成“正优雅地跳舞,踱步,鸣叫,顾盼,寻觅”,表达效果有

什么不同 (5分)

答案 ①原句每个动词都带“着”,强调动作正在进行,现场感更强;②原句单双音节

变化使用,不呆板;③原句中单音节的“舞、踱”和双音节的“跳舞、踱步”相比,更能

体现出仙鹤动作的轻盈。(答出一点给2分,答出任意两点给5分)

解析 首先,两个句子都是表示某些动作正在进行,原文在每个动词后面都带了表示

动作进行的“着”,让整个句子有现场感,用来描写正在表演的皮影戏非常恰当。而改

写的句子用了“正”,虽然也表示动作正在进行,但现场感弱了很多。其次,原句中单音

节动词“舞”“踱”“鸣”和双音节动词“顾盼”“寻觅”并列,词语音节有变化,不

呆板。改后的句子中的动词都是双音节的,过于单调。最后,单音节的“舞”“踱”和

双音节的“跳舞”“踱步”相比,前者更能够体现仙鹤动作的轻盈。

“耳机一戴,谁也不爱”。周围的世界有时太嘈杂了,但想安静一下不被打扰也很容易,

① 。可是最近,樊女士发现,自从经常戴上耳机听着歌入睡以来,

耳朵里开始有了“嗡嗡嗡”的耳鸣声。去医院一看,居然是过度使用耳机造成的突发

性耳聋。那么,使用耳机② 医学研究告诉我们,这个度包括时间和

音量两方面,即音量不宜超过最大音量的60%,时间要限制在60分钟以内。如果超过这

个限度,就可能威胁耳朵的健康。比如诱发耳部炎症,导致耳朵疼痛、耳屎变多等。有

人觉得这都是小事,忍忍就过去了。但事实上,③ ,还可能逐渐升级。

对耳朵来说,过大的声音就是噪音,噪音会对耳道产生压力,压力又会撞击鼓膜听骨链传

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共3小题,13分)

阅读下面的文字,完成问题。

(示例)只需要戴上耳机

要注意怎样的度呢

伤害往往不止于此

到内耳,震荡前庭淋巴液,这一系列连锁反应下来,会出现晕车一样的头晕症状。声音过

大还会损坏耳蜗中的听觉毛细胞,导致耳鸣。

如果长时间暴露在过大的声音中,会使听觉毛细胞失去敏感性,无法接收声音的信号,形成暂时或永久性听力下降

3.下列句子中的“谁”和“耳机一戴,谁也不爱”中的“谁”,意义和用法相同的一项

是(3分) ( )

A.怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮

B.生活中谁都需要表达和交流。

C.我本来是跟他开玩笑的,谁知道他竟然生气了。

D.我越来越深刻地感觉到谁是我们最可爱的人!

B

解析 本题考查疑问代词“谁”在不同语境中表意的差别。“耳机一戴,谁也不

爱”和B项中的“谁”,都是任指,表示任何人。A项中的“谁”表示疑问,问哪一个人;

C项中的“谁知道”可以看成一个整体,表示没想到;D项中的“谁”是虚指,表示不需

要说出姓名的人。

知识拓展 疑问代词“谁”“什么”的特殊用法

疑问代词“谁”“什么”一般表示有疑而问(询问),但有时也用于无疑而问,主要有以

下几种特殊用法:

疑问代词 特殊用法

谁 ①表虚指,表示不知道的人或无须说出姓名和说不出姓名的人。例如:我的书不知道被谁拿走了。

②表任指,表示任何人。例如:大家比着干,谁都不肯落后。

③表反问。例如:这时候谁还敢说话呢

什么 ①表虚指,表示不确定的事物。例如:闻到一种什么花香。

②表任指。a.用在“也”或“都”前面,表示所说的范围之内没有例外。例如:他什么也不怕。b.两个“什么”前后照应,表示由前者决定后者。例如:想什么说什么。

③表示不同意对方说的话。例如:什么晒一天,晒三天也晒不干。

④表示惊讶或不满。例如:什么 九点了,车还没有开!

⑤表示责难。例如:你说呀!装什么哑巴(不必装哑巴)。

⑥用在几个并列成分前面,表示列举不尽。例如:什么送个信儿啊,跑个腿儿啊,他都干得了。

4.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处

不超过10个字。(6分)

解析 ①根据前文“想安静一下不被打扰也很容易”可知此处应填写让自己“安

静一下不被打扰”的方法,由前面的“耳机一戴,谁也不爱”和后面的“自从经常戴上

耳机听着歌入睡以来”可以推断此处应填“只需要戴上耳机”之类的内容。

②根据上文“过度使用耳机造成的突发性耳聋”和下文“这个度包括时间和音量两

方面……”可知,此处是说使用耳机的限度,再联系横线后的问号,可知此处可填“要注

意怎样的度呢”之类的内容。

③根据前面的“但事实上”可知,此处语意与前文发生了转折,而前文说“有人觉得这

都是小事,忍忍就过去了”,后文说“还可能逐渐升级”,可知此处应填“伤害往往不止

于此”之类的内容。

5.文中画波浪线的部分有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可增删少量词语,但

不得改变原意。(4分)

答案 (示例1)长时间暴露在过大的声音中,会使听觉毛细胞失去敏感性,无法接收声

音的信号,造成暂时或永久性听力下降。

(示例2)如果长时间暴露在过大的声音中,听觉毛细胞会失去敏感性,无法接收声音的信

号,造成暂时或永久性听力下降。(两处语病,改对一处得2分)

解析 画波浪线的句子有两处语病。①句式杂糅。可去掉“如果”,原来的语句变

成主谓齐全的单句“长时间暴露在过大的声音中,会使……”;也可去掉“会使”,原来

的语句变成合格的复句“如果……,听觉毛细胞会……”。②“形成暂时或永久性听

力下降”,动宾搭配不当。“形成”的宾语应该是具有某种特点的事物或某种情形、

局面,用在此处不恰当。听力下降是负面的事情,可以修改成“造成”。

四、(2022新高考Ⅱ)语言文字运用

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共2小题,7分)

阅读下面的文字,完成问题。

“飞天梦永不失重,科学梦张力无限。”2022年3月23日下午,第三次“天宫课堂”如

约举行。在约400公里高的环地球轨道上,神舟十三号航天员翟志刚、王亚平、叶光富

三人携手开讲,在近一个小时的授课过程中,丰富多彩的科学实验在现场演示,还以天地

连线的方式回答了地面学生的问题,并通过多种媒体平台,向全球同步直播此次“天宫

课堂”。

抛出去的北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”没有沿抛物线方向下降、坠落,而是给人以沿

着直线匀速运动的感觉。植物油与水在小瓶中混合后不能自然分离,而用绳子拴住瓶

子甩上一阵后,水与油成功分离……第三次“天宫课堂”这些① 的瞬

间启发很多学生不断思考、回味,兴趣盎然地追寻背后的科学道理。

“天宫课堂”开始于2013年6月20 日。彼时,神舟十号航天员王亚平在同伴的配合下,

华丽转身为② 的科学课教师,在天宫一号空间实验室进行了中国首次太空授

课,演示了失重环境下独特的物理现象,并和地面的学生进行了③ 的天地互动

交流。此后,又于2021年和今年两度开课,大大激发了广大青少年探求科学规律、探索

宇宙奥秘的热情。

(示例)引人入胜

循循善诱

热火朝天

1.请在文中横线处填入恰当的成语。(3分)

解析 ①结合前文所列举的太空抛物、水油分离等实验,以及横线后的“兴趣盎

然”等词语可知,此处应概括实验的特点。②结合“科学课教师”这一关键词,以及后

文的“演示”“互动交流”等词语可知,此处应概括王亚平作为“科学课教师”的特

点。③结合前文“启发很多学生不断思考、回味,兴趣盎然地追寻背后的科学道理”,

以及后文的“大大激发了广大青少年探求科学规律、探索宇宙奥秘的热情”可知,青

少年学生对“天宫课堂”极为感兴趣,此处应概括天地互动交流的特点。

2.文中画横线的部分有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,不得

改变原意。(4分)

答案 在近一个小时的授课过程中,现场演示了丰富多彩的科学实验,还以天地连线

的方式回答了地面学生的问题。此次“天宫课堂”通过多种媒体平台向全球同步直

播。

解析 画线句有两处语病:一是中途易辙,前一句的主语是三位航天员,而“丰富多彩

的科学实验在现场演示”一句主语已暗换为“科学实验”,故应改为“现场演示了丰

富多彩的科学实验”;二是成分残缺,“并通过多种媒体平台,向全球同步直播此次‘天

宫课堂’”缺少主语,故应改为“此次‘天宫课堂’通过多种媒体平台向全球同步直

播”。

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共3小题,13分)

阅读下面的文字,完成问题。

这小城并不怎样繁华,只有两条大街,一条从南到北,一条从东到西,而最有名的算是十

字街了。十字街口集中了全城的精华。十字街上有金银首饰店、布庄、油盐店、茶

庄、药店,也有拔牙的洋医生。

这小城里面,以前住着我的祖父,现在埋着我的祖父。

我生的时候,祖父已经六十多岁了。我长到四五岁,祖父就快七十了。我还没有长到二

十岁,祖父就七八十岁了。祖父一过了八十,祖父就死了。

从前那后花园的主人,而今不见了。

那园里的蝴蝶,蚂蚱,蜻蜓,也许还是年年仍旧,也许现在完全荒凉了。

小黄瓜,大倭瓜,也许还是年年地种着,也许现在根本没有了。

那早晨的露珠是不是还落在花盆架上,那午间的太阳是不是还照着那大向日葵,那黄昏

时候的红霞是不是还会一会工夫会变出来一匹马来,一会工夫会变出来一匹狗来,那么

变着。

这一些不能想象了。

3.文中写到自己的祖父,没有一处使用“他”,这样写有什么好处 (4分)

答案 ①“他”通常指交谈双方以外的第三方,文中用“祖父”而不用“他”,体现

了作者对祖父的尊重,也表现了二人关系非常亲近;②反复说“祖父”,给人以心心念念

的感觉,表达了作者对祖父的思念。

解析 不同的称谓可以表达作者不同的情感态度,该文段写自己的祖父,不用“他”,

处处称“祖父”,因为“他”作为第三人称代词,客观之余难免显得过于冷静,不利于传

达作者对祖父的尊重和亲近。文中七次反复使用“祖父”而不用“他”,则可以很好

地表达作者对祖父的思念。

4.文中画横线的部分,突出了“祖父”的衰老死亡和“我”的成长是一个同时发生

的、逐渐变化的过程,这一表达效果是怎么取得的 (4分)

答案 ①多个句子都把“祖父”和“我”相对叙说,突出了变化是同时发生的;②用

相似句式再三叙说“祖父”和“我”的年龄变化,凸显了变化的过程。

解析 本题考查叙述方式和句式选用的表达效果。画线部分为了突出“祖父衰

老”和“我的成长”同时发生,采用对句叙述的方式,把“我”的年龄和“祖父”的年

龄在同一句中对照叙述,并且连用几个这样的句式凸显了变化的过程。

5.文中画波浪线的部分,除比拟外还使用了哪种修辞手法 请结合原文分析其表达效

果。(5分)

答案 修辞手法:排比。

表达效果:①按顺序写了从早到晚三个时间的三种景色,在铺叙堆叠中写出作者对小城

满满的回忆;②通过细数露珠、向日葵、红霞等记忆深刻的事物,渲染了自己的怀念之

情。

解析 文中画波浪线的部分,除了比拟外还用了排比的修辞手法。“那早晨……那

午间……那黄昏……”形式相似,都用了“那……是不是……”句式;意义相近,都是描

写作者记忆中的景物,构成了排比句。画波浪线句子按照时间顺序写了从早到晚的三

种景色,也就是说每一天的每个时间段都有值得怀念的事情,写出了作者的回忆之多。

而把各种各样的事物都一个一个地进行描绘,给人如数家珍的感觉,渲染了作者的怀念

之情。

五、(2021新高考Ⅱ)语言文字运用

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成问题。

吃喝当然是人生一大乐事,如果生活在太空,我们还能愉快地享用大餐吗

最早的太空餐是让人 的“牙膏”:宇航员要从管子里面挤出半流体的食物,不

需要咀嚼便可直接咽下去。没有咀嚼的快感,没有多样的选择,首代宇航员的饮食条件

相当艰苦。吃货的生产力 ,很快,( )。如今,宇航员们已能在太空中自

如地使用各种餐具,与地面用餐相当接近。与此同时,太空食品的种类也丰富了起来。

正因为目前国际空间站中有上百种餐品,使得宇航员可以自由选择自己的用餐计划,然

而这一用餐计划是每八天循环一次的。而且宇航员们还在不停地开发新的太空料理:

小饼干、寿司、花生酱冰棍,甚至是“昨天的咖啡”——采访中一位航天飞机的指挥

官曾自豪地展示过一批再生水,而原料是什么,自然 。

然而,制订太空菜谱仍然受到很大的限制。大部分蔬果在宇宙中最多只能保持两天鲜

度,空间站中新鲜食品 ,绝大多数食品只能脱水或加工成罐头运上太空。目前

科学家们正想方设法解决这一难题。

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是(3分) ( )

A.望而却步 不胜枚举 不言而喻 寥寥无几

B.踌躇不前 不可低估 心照不宣 寥寥无几

C.望而却步 不可低估 不言而喻 极其稀缺

D.踌躇不前 不胜枚举 心照不宣 极其稀缺

C

解析 第一空:“望而却步”,看到了危险或力不能及的事而往后退缩;“踌躇不

前”,犹豫不决,不敢前进。语境强调最早的太空餐难吃,应选“望而却步”。第二空:

“不胜枚举”,无法一个一个全举出来,形容同一类的人或事物很多;“不可低估”,不

能过低估计。所在句子主语为“生产力”,从搭配的角度来说,“不可低估”比“不胜

枚举”更合适。第三空:“不言而喻”,不用说就可以明白;“心照不宣”,彼此心里明

白,不必明说。前面语境有“再生水”“自然”,强调不说就明白,应选“不言而喻”。

第四空:“极其稀缺”,形容极端短缺;“寥寥无几”,形容非常少,没有几个。语境强调

空间站中新鲜食品短缺,并不是强调新鲜食品少,故应选“极其稀缺”。

2.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是(3分) ( )

A.人们就发明了种种能在无重力环境中使用的餐具,并且包括咖啡杯和煎锅

B.人们就发明了种种能在无重力环境中使用的餐具,甚至包括咖啡杯和煎锅

C.人们就将种种能在无重力环境中使用的餐具发明出来,并且包括咖啡杯和煎锅

D.人们就将种种能在无重力环境中使用的餐具发明出来,甚至包括咖啡杯和煎锅

B

解析 根据上下句可知,下句中的“咖啡杯”“煎锅”属于餐具,故上句以“餐具”

结尾语句更连贯,排除C、D两项;“咖啡杯”“煎锅”不是必需的餐具,进一步表现太

空中饮食条件的改善,与上句是递进关系,排除A项。故选B项。

3.文中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(3分) ( )

A.目前国际空间站中有上百种餐品,宇航员可以自由选择自己的用餐计划——虽然这

一用餐计划是每八天循环一次的。

B.正因为目前国际空间站中有上百种餐品,使得宇航员可以自由选择自己的用餐计划

——虽然这一用餐计划是每八天循环一次的。

C.正因为目前国际空间站中有上百种餐品,所以宇航员可以自由选择自己的用餐计划,

然而这一用餐计划是每八天循环一次的。

D.目前国际空间站中有上百种餐品,这使得宇航员可以自由选择自己的用餐计划,然而

这一用餐计划是每八天循环一次的。

A

解析 原句有两处语病:一是“正因为”和“使得”搭配不当,可以删掉“正因为”

和“使得”,也可以把“使得”改为“所以”,或者删掉“正因为”后在“使得”前加

“这”。二是“然而”使用错误,“然而”表示对上句内容的转折,用“然而”,这句话

强调的是“这一用餐计划是每八天循环一次的”这一负向信息,但语境实际要强调的

是“宇航员可以自由选择自己的用餐计划”这一正向信息,“然而”转折程度过重,应

改为“虽然”。故选A。

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,11分)

阅读下面的文字,完成问题。

东西方文化不同,艺术的表现也不同。一般说来,东方艺术重主观,①

。表现在绘画上,西洋画重写实,重形似,而中国画重神韵,重意境。

中国画通常② 。这看起来是以题材为标准分类,其

实是用艺术表现了一些独特的观念和思想,即中国画概括了自然和人生三个方面:人物

画表现的是人类社会中人与人之间的关系;山水画表现的是③ ,将人与

自然融为一体;花鸟画则表现大自然的各种生命与人的和谐相处。中国画的分类,体现

了中华民族传统的哲学观念和审美观念。

中国画讲究虚实相生的意境美。老舍曾请齐白石以“蛙声十里出山泉”为题作画。

(示例)而西方艺术

重客观

人与自然的关系

——————————

————————

分为人物画、山水画、花鸟画三类

——————————

十里蛙声,如何入画 潺潺山泉,如何表达 白石老人思考良久,终于画成了一幅经典之

作:六尾蝌蚪在山峦映衬下的山涧内的乱石之中不断涌出的潺潺清泉里摇曳着尾巴顺

流而下。看过此画的人无不拍案叫绝。

4.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处

不超过15个字。(6分)

解析 ①处,结合前文语境“东西方文化不同,艺术的表现也不同”与“东方艺术重

主观”可知,空格处补写的句子的陈述对象是“西方艺术”,特点应该和“重主观”相

对,即“重客观”。由此可补写“而西方艺术重客观”。②处,根据后文“这看起来是

以题材为标准分类”可知,空格处的内容是对“中国画”的分类,再结合后面“人物画

表现的是……山水画表现的是……花鸟画则表现……”可知,应该是分为“人物画、

山水画、花鸟画”。由此可补写“分为人物画、山水画、花鸟画三类”。③处,是讲

“山水画的特点”,根据前后文“人物画表现的是人类社会中人与人之间的关系”

“将人与自然融为一体”“花鸟画则表现大自然的各种生命与人的和谐相处”可以

推知,山水画表现的是“人与自然的关系”。

5.文中画波浪线处是个长句,请改成几个较短的语句。可以改变语序、少量增删词语,

但不得改变原意。(5分)

答案 (示例)①山峦映衬下的山涧内,②乱石之中,③潺潺的清泉不断涌出,④六尾蝌

蚪摇曳着尾巴顺流而下。

解析 画线句的主干部分是“六尾蝌蚪摇曳着尾巴顺流而下”,剩余修饰成分是

“在山峦映衬下的山涧内的乱石之中”“不断涌出的潺潺清泉里”,在不改变原意的

前提下,将其进行改写即可。

六、(2020新高考Ⅱ)语言文字运用

阅读下面的文字,完成问题。(20分)

风筝,是中国古人的一项重要发明,放风筝是一种人们喜闻乐见的传统活动。早期

有关风筝的记载多与传递信息等军事活动有关。到唐代,风筝开始出现在文人诗歌

中。宋代以后,逐渐演变成一种老少皆宜的玩具,而清明时节放风筝也成为一项普及的

民俗活动。明代以后,风筝传播到世界各地,并深受各国人民喜爱。( ),吸引着

大批中外风筝专家、爱好者及游人前来观赏和竞技。

早期的风筝制作十分简单,用竹篾做骨架,贴上素绢或白纸,结好线绳,便可放飞了。随

着时间的推移,风筝的制作技艺不断炉火纯青,样式也逐渐丰富起来,从动物、植物、器

具、文字,到人物、仙佛,不一而足,风筝于是有了很强的观赏性和艺术价值。有些风筝

还安装了声响装置,如著名的“板鹞”风筝,通体安装笛哨,少则数十个,多则成百上

千。放飞时百哨齐鸣,宛若空中交响乐,具有独特的魅力,大大增加了放风筝的趣味性。

1.文段中加点的词语使用不当的一项是(3分) ( )

A.喜闻乐见 B.老少皆宜

C.炉火纯青 D.不一而足

C

解析 喜闻乐见,意思是喜欢听,乐意看,形容很受欢迎。老少皆宜,本义指老人和儿

童都适宜,指适用的范围非常广。不一而足,指同类的事物不止一个而是很多,无法列举

齐全。这三个词语都使用恰当。炉火纯青,相传道家炼丹,到炉里发出纯青色的火焰就

算成功了。比喻学问、技术等达到了纯熟完美的地步。文中语境是风筝的制作技艺

不断提升,样式也逐渐丰富起来,“炉火纯青”使用不恰当。

2.下列填入文中括号内的语句,最恰当的一项是(3分) ( )

A.自1984年开始,迄今已经连续举办了36届山东潍坊国际风筝节

B.自1984年开始,迄今已经连续举办了36届的山东潍坊国际风筝节

C.山东潍坊自1984年开始迄今已经连续举办了36届国际风筝节

D.山东潍坊自1984年开始迄今已经连续举办了36届的国际风筝节

B

解析 “吸引着大批中外风筝专家……”的主语应该是“山东潍坊国际风筝

节”。

3.比喻具有相似性,请据此对文中画横线的句子所用比喻进行简要分析。(5分)

答案 ①句中把放飞风筝时百哨齐鸣的声音比作交响乐,体现了比喻的相似性;(1分)

②放飞风筝时百哨齐鸣,交响乐由多人共同演奏,二者相似;(2分)③交响乐很有魅力,笛

哨声也很有魅力,二者相似。(2分)

解析 首先指明具有相似性的两个对象——放飞风筝时百哨齐鸣的声音和交响

乐。其次从形式和效果分析相似之处:从形式看,百哨齐鸣和多人共同演奏交响乐的形

式相似;从效果看,二者都别具特色,富有魅力。

4.下面文段有四处语病,请指出其序号并做修改,使语言表达准确流畅。(4分)

①凝聚几千年的文明和智慧,②人类形成了现代城市,③并努力用灯光点亮城市的夜

晚。④作为经济学家来说,⑤城市灯光的背后隐藏着许多社会经济秘密,⑥可以据此估

算城市人口的数量,⑦预测房价的走势,⑧进而反映城市的经济发达程度。⑨然而这样

的繁荣背后却带来了隐患:⑩城市的灯光不仅会增加能源消耗, 还会破坏动植物乃至

人类的生物节律。

答案 (示例)(1)语句②修改为:“人类创造了现代城市”。(2)语句④修改为:“对经

济学家来说”或者“经济学家认为”。(3)语句⑧修改为:“进而推断城市的经济发达

程度”。(4)语句⑨修改为:“然而这样的繁荣却带来了隐患”或者“然而这样的繁荣

背后却存在着隐患”。(每处1分;指出序号但修改不正确,不得分)

解析 ②句“人类形成了现代城市”,搭配不当,“人类”不能“形成”“现代城

市”,可将谓语动词“形成”改成“创造”。④句“作为经济学家来说”句式杂糅,考

虑到与后文内容的连贯性,可改为“对经济学家来说”,也可改为“经济学家认为”。

⑧句“进而反映城市的经济发达程度”,“反映”用词不当,根据前文“估算”“预

测”“进而”可知,此处是经济学家的进一步推论,应改为“推断”。⑨句“然而这样

的繁荣背后却带来了隐患”可以提取主干,即“背后带来了隐患”,很明显有语病。可

改为“然而这样的繁荣却带来了隐患”或“然而这样的繁荣背后却存在着隐患”。

5.请对下面这段新闻报道的文字进行压缩。要求保留关键信息,句子简洁流畅,不超过5

5个字。(5分)

2020年6月3日上午,中国农业科学院在京发布《中国农业产业发展报告2020》(以下简

称《报告》)。《报告》显示,2020年我国粮食生产基本面良好。《报告》基于统计数

据,利用中国农业产业模型(CASM)模拟预计,2020年全国粮食产量将达到6.7亿吨,高于

2019年的6.6亿吨。稻谷、小麦和玉米产量将分别达到2.1亿吨、1.3亿吨和2.6亿吨。

粮食种植面积较2019年略有减少,但单产将有所增加。

答案 (示例)①2020年6月3日,②中国农业科学院发布《中国农业产业发展报告202

0》,③预计今年全国粮食产量将达到6.7亿吨。(关键信息正确3分,句子流畅1分,字数

符合要求1分)

解析 本题要求用简洁流畅的文字对新闻报道的文字进行压缩,根据新闻报道中的

主要信息,如时间、对象、事件、影响等进行压缩,注意保留以下关键信息:时间——20

20年6月3日;对象和事件——中国农业科学院发布《中国农业产业发展报告2020》;影

响——预计今年全国粮食产量将达到6.7亿吨。

同课章节目录