专题七作文 1.题组一 新高考一、二卷(Ⅰ、Ⅱ卷)(课件)---2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题七作文 1.题组一 新高考一、二卷(Ⅰ、Ⅱ卷)(课件)---2026版语文高三一轮复习 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 234.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 17:08:52 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

题组一 新高考一、二卷(Ⅰ、Ⅱ卷)

高考真题

1.(2025全国一)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

他想要给孩子们唱上一段,可是心里直翻腾,开不了口。

——老舍《鼓书艺人》

假如我是一只鸟,

我也应该用嘶哑的喉咙歌唱

——艾青《我爱这土地》

我要以带血的手和你们一一拥抱,

因为一个民族已经起来

——穆旦《赞美》

以上材料引发了你怎样的联想和思考 请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;

不少于800字。

审题指导

本作文题主题“民族魂”围绕纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利8

0周年设计,由来自阅读Ⅱ的材料和补充材料共同组成,体现了统编教材“教读—自读

—课外阅读”三位一体的教学理念。

第一则材料来自本试卷阅读Ⅱ文本一《鼓书艺人》(节选),这是老舍反映抗战时期传

统艺人追求新生活的一部长篇小说。材料中的“他”即主人公方宝庆,面对受苦受难

的孩子,方宝庆百感交集以致“开不了口”,既反映了他对孩子的疼惜,也展现了历史洪

流中一个普通人的坚韧与温情。

第二则材料来自教材,艾青《我爱这土地》为统编教材九年级上册诗歌单元的篇目。

材料以“嘶哑的喉咙”隐喻苦难中的呐喊与不屈,抒发出诗人饱受磨难也依然对这土

地爱得真诚、爱得执着的情感。

第三则材料是穆旦诗作《赞美》中的名句,“一个民族已经起来”直接指向民族新生,

意思非常清晰。值得注意的是“我”“你们”“带血的手”:“我”“你们”都是民

族群体的一部分;而“带血的手”这一意象,寓指“起来”过程中的艰辛抗争与不屈的

精神。

本题在立意上并未设置门槛,民族苦难与民族复兴、对祖国与人民的热爱、普通人的

坚守、民族脊梁等都在可写范围之内。考生可以从三则材料中找到感触最深的点展

开议论、记叙或抒情。需要注意的是,三则材料各有侧重,也相互交织,对任何一则材料

的深入理解,也一定要联系其他材料的内涵。如材料一,虽然写的是方宝庆无力开口的

细节,但他面对孩子时所怀有的那份沉甸甸的责任感,与材料二诗人的歌唱的精神内核

是一致的。另外,也可以思辨三则材料的内在关联,回望历史、继往开来,对个体与集

体、平凡与伟大、苦难与希望、历史与未来等关系进行深度思考,表达对民族魂丰富

意蕴的深刻感知。

推荐立意 (1)苦难中唱响民族赞歌;(2)嘶哑歌唱,奏响民族复兴强音;(3)以赤诚之爱点

燃民族希望之火;(4)个体微光铸就民族辉煌未来;(5)平凡温情,蕴蓄民族前行伟力。

范文1

以赤诚之爱点燃民族希望之火

方宝庆面对受苦的孩子内心翻腾却开不了口,那是对同胞的疼惜;艾青愿用嘶哑的

喉咙歌唱,那是对土地的眷恋;穆旦以带血的手宣告民族已经起来,那是对民族新生的坚

定信念。他们皆以赤诚之爱,点燃了民族希望之火,照亮了民族前行的道路。

赤诚之爱,是对民族深入骨髓的眷恋,是困境中坚守的力量源泉。古往今来,无数仁人志

士以行动诠释着这份深情。屈原,心怀对国家的赤诚之爱,即使遭谗被流放荒僻之地,也

从未动摇,始终心系国运。汨罗江畔纵身一跃,是他以生命为代价,对民族深沉之爱的壮

烈告白。近代林则徐,面对国内鸦片肆虐、国家被列强环伺的内忧外患,他挺身而出,受

命进行虎门销烟。“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的豪迈誓言,是他民族之爱的

深情呐喊。他以无畏的勇气抵御外敌侵略,让人们看到了民族复兴的希望与曙光。

赤诚之爱,是在危难时刻挺身而出,为民族的尊严和荣誉而战。在抗美援朝战场上,杨根

思面对武装到牙齿的敌人毫无惧色。当阵地上只剩他一人时,他毅然抱起炸药包,拉燃

导火索,纵身向敌群冲去,与爬上阵地的美军同归于尽,用生命完成了切断敌人退路的任

务。他以“人在阵地在”的豪迈誓言,彰显了中国军人的英勇无畏。他的壮举,不仅捍

卫了阵地,更捍卫了中华民族的尊严与荣誉。他用热血诠释了对祖国和人民的无限忠

诚,让世界看到了中华民族不可侵犯的钢铁意志。

赤诚之爱,是于平凡岗位默默耕耘,为民族发展添砖加瓦的无私奉献。“大国工匠”徐

立平,从事着为航天发动机固体动力燃料药面进行微整形这一极度危险的工作。三十

余载,寒来暑往,他如一名忠诚的卫士,坚守在这没有硝烟却险象环生的战场。每一次操

作,他都小心翼翼,如履薄冰,从未有过一丝懈怠,每一个动作都精准而笃定。那精湛的

技艺,是他用无数个日夜的钻研与实践打磨而成的;那高度的责任感,是他对祖国、对民

族深沉爱意的体现。他的爱,在日复一日的平凡工作中熠熠生辉,如砖石,构筑起航天事

业腾飞的坚实大厦。

“为什么我的眼里常含泪水 因为我对这土地爱得深沉……”在新时代,我们每一个人

都应怀揣着对民族的赤诚之爱,在各自的岗位上发光发热。无论是在平凡的生活中,还

是在面对重大挑战时,都要以爱为动力,以责任为担当,点燃民族希望之火,让中华民族

在我们的努力下走向更加辉煌的未来。

点评 这篇文章紧扣“以赤诚之爱点燃民族希望之火”的中心论点展开,结构清晰,采

用总分总的结构,开头由材料引出中心论点,中间分别从对民族的眷恋、危难时刻的抗

争、平凡岗位的奉献三个方面进行论述,结尾总结全文,发出号召。论据丰富且典型,选

取屈原、林则徐、杨根思、徐立平这些不同时代、不同领域的人物事例,多方面展现

了赤诚之爱的内涵,增强了文章的说服力。论证过程中,对每个事例都进行了深入分析,

阐述了人物的行为如何体现赤诚之爱以及其对民族的意义,论证有力。语言表达流畅

自然,富有感染力,整体来看,这是一篇优秀的议论文。

范文2

暗夜歌者与黎明号角

老舍笔下的鼓书艺人内心翻腾却开不了口,艾青化作鸟儿用嘶哑的喉咙歌唱,穆旦用带

血的手与同胞相拥,看似不同的表达,实则都是在困境中发出的倔强声音。这些声音,从

来不是孤立的悲鸣,而是汇聚的时代强音,它们是暗夜歌者用生命吹响的黎明号角。

回望历史,在至暗时刻的冻土下,总有觉醒的胚芽顶破冰层。当《马关条约》的墨迹刺

痛张謇的瞳孔,这位晚清状元怒书“富民强国之本实在于工”,以奏章叩击紫禁城的朱

门;当鲁迅在北京绍兴会馆的破屋里,蘸着残墨写下《狂人日记》,斑驳的稿纸化作斩断

礼教枷锁的利剑;当铁窗外枪声阵阵时,方志敏在牢狱的昏暗灯光下书写《可爱的中

国》,向四万万同胞呼喊“欢歌将代替了悲叹,笑脸将代替了哭脸”。从实业家的奏章,

到文人的启蒙檄文,再到革命者的绝笔——这些在暗夜里发出的倔强声音,都在民族脊

梁上留下觉醒的“刻度”,成为刺向黑暗的利剑。

当声音化作穿透时空的呐喊时,它便有了重塑山河的力量。抗战时期,闻一多在昆明李

公朴的追悼会上振臂怒吼“前脚跨出大门,后脚就不准备再跨进大门”,撕裂“长夜”

的演讲声与昆明城头此起彼伏的警报声,在红土高原上激荡成血色黎明;冼星海和伙伴

们在炮火轰鸣中创作出《黄河大合唱》,用“黄河”的怒吼吹响了凝聚中华儿女众志

成城、抗敌救国的精神号角,亿万民众唱着“风在吼,马在叫”奔赴抗日战场最前线。

这些在烽火中倔强呐喊的声音,恰似长江亿万年的浪涛,当它们切割开巫山十二峰的刹

那,便在中华大地上裂变出新的河道与平原。

当万千个体的声音汇成和声时,它便谱写出民族复兴的乐章。钱学森归国途中向中国

全体留美学生发出的“科学没有国界,但科学家有祖国”的口号,变成火箭托起大国重

器直上云霄。袁隆平“让所有人远离饥饿”的誓言,化作金色稻谷,滋养了十四亿多的

中国人。任正非面对制裁时的那句“除了胜利,我们已无路可走”,如战鼓声响彻九州,

千万工程师在实验室里点亮不灭的灯光。这些朴素的宣言看似平凡,却像长江的朵朵

浪花,最终汇成民族复兴的浩荡洪流。

中华民族的精神史诗始终由无数暗夜歌者共同书写,个体的声音依然在时代的浪潮中

激荡回响。如今我们站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点,既要学会在众声喧

哗中守护独立思考的勇气,也要懂得将个人的声音融入民族复兴的大合唱。因为真正

的勇者从不是孤独的歌者,而是能在黑暗中看见星光,并愿意用自己的声音唤醒黎明的

人。

点评 这篇文章以生动丰富的事例和富有感染力的语言,深刻诠释了“个体声音汇聚

成时代强音”的主题,是一篇兼具思想性与文学性的优秀议论文。文章核心观点明确

——困境中的个体呐喊终将凝聚为民族复兴的力量。从清末张謇实业救国、鲁迅文

学启蒙,到抗战时期闻一多和冼星海等的文化抗争,再到当代钱学森、袁隆平的科技报

国,作者选取不同时代的典型人物,展现“暗夜歌者”如何用各自的方式唤醒黎明,论证

层层推进,语言鲜活有力,富有感染力。

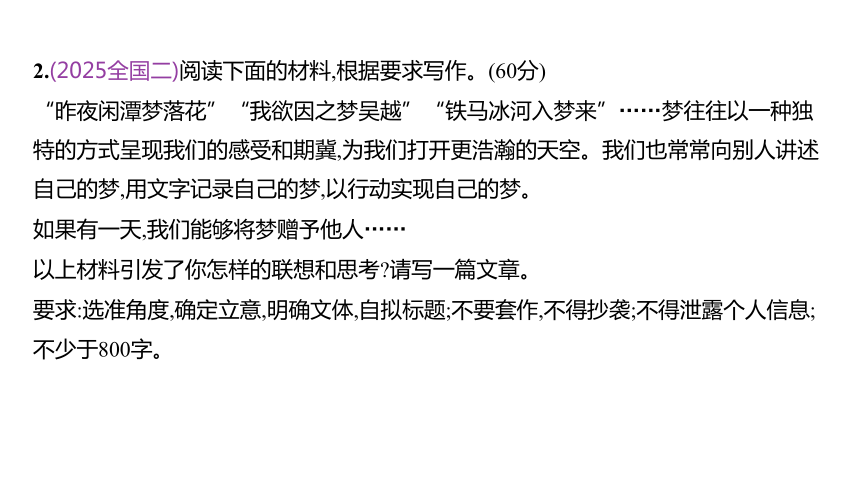

2.(2025全国二)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

“昨夜闲潭梦落花”“我欲因之梦吴越”“铁马冰河入梦来”……梦往往以一种独

特的方式呈现我们的感受和期冀,为我们打开更浩瀚的天空。我们也常常向别人讲述

自己的梦,用文字记录自己的梦,以行动实现自己的梦。

如果有一天,我们能够将梦赠予他人……

以上材料引发了你怎样的联想和思考 请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;

不少于800字。

审题指导

写作时需紧扣“梦”的精神象征与“赠予”的传递属性,避免将“梦”作睡眠现

象的狭义解读。明确“梦”既是个人理想,也是文化精神载体,“赠予”则是跨越个体

的梦的分享。可从个人成长、情感联结、文化传承等维度,以记叙文讲述赠梦故事,或

用议论文剖析赠梦意义,结合经典诗句与时代素材,展现赠梦如何激发奋斗力量、凝聚

精神共识。语言需真挚生动,结构清晰,结尾升华至新时代青少年怀揣梦想、勇于担当

的精神,传递出积极向上的价值追求。

推荐立意 (1)梦的赠予传递心灵,梦的赠予打破孤独,推动人们携手追梦;(2)梦的分享

促进文化传承,凝聚民族精神,培育共同理想;(3)梦的赠予体现无私与爱,推动个体与社

会成长;(4)梦是未来的钥匙,赠予梦点亮更多希望;(5)青年将个人梦融入家国梦,展现使

命精神。

范文1

梦的传递,心的交响

“昨夜闲潭梦落花”,梦是诗意的轻盈;“我欲因之梦吴越”,梦是浪漫的追寻;“铁马

冰河入梦来”,梦更是家国的坚定担当。梦,承载着我们内心最真切的渴望与期待。如

果有一天,我们能将自己的梦赠予他人,这份无形的力量便会汇聚成心灵的共鸣,激励更

多人去追梦、筑梦、圆梦。

梦的传递,是知识与精神的接力。古代伟大的思想家孔子,一生致力于传播“仁爱”和

“礼仪”的理念,将理想的光芒传递给三千弟子。颜回乐于清贫,坚守道义;子贡凭学识

周游列国,以儒者之姿穿梭于诸侯之间。孔子的梦想因弟子的延续而生生不息,成为中

华文化的根基。今天,张桂梅老师用瘦弱的身躯和坚定信念,点亮山区女孩的梦想,让她

们通过教育走出大山,拥抱更广阔的天空。一届又一届学生,带着张老师赠予的梦,勇敢

前行,改变命运,温暖社会。

梦的传递,更是爱国精神的薪火相传。岳飞“精忠报国”的壮志,不仅书写了金戈铁马

的历史,也成为激励无数中华儿女的精神坐标。他的梦想穿越近千年,激励人们为国家

尊严和强盛奋斗不息。近代林则徐面对外敌侵略,挺身而出,将民族自强的梦想传递给

一代代国人。从五四运动的青年到抗战英烈,正因先辈赠予的梦想,中华民族在风雨中

奋起,书写壮丽篇章。

梦的传递,还激发科技创新的动力。袁隆平院士怀揣“禾下乘凉梦”,渴望提高水稻产

量,解决更多人的温饱问题。他日夜钻研,将梦想分享给团队,激励科研人员共同攻关。

正是这种无私传递与协作,使杂交水稻技术不断突破,惠及全球众多人口。如今,越来越

多年轻科学家接过接力棒,在科研道路上继续探索,用梦想点亮科技未来。

将梦赠予他人,是温暖的力量,也是责任。它让孤独的追梦者获得陪伴,让萎靡的希望重

燃生机。每一次梦想的传递,都是心与心的相连,是时代精神的延续。作为当代高中生,

我们应珍惜这份力量。无论是家人的期望、老师的激励,还是朋友的支持,都是一次次

美丽的赠梦仪式。

面对未来,我们可做梦想的守护者与传递者,以课堂勤奋尊梦、帮同学传梦、参与公益

守梦,点滴付出汇成长河滋养个人与社会;梦想力量在于传递共享,当个人梦融入时代脉

络,便会生根开花,愿我们都成传梦人,以心之交响绘就美好明天。

点评 这篇范文紧扣“梦的传递”主题,立意高远,结构清晰。开篇以诗句引入,赋予

“梦”丰富内涵,自然点题;主体部分从知识传承、爱国精神、科技创新三个维度展开,

选用孔子、岳飞、袁隆平等典型人物,古今结合,例证翔实,有力论证梦想传递的重要意

义;结尾联系高中生身份,呼吁守护与传递梦想,升华至个人与时代的关联,体现责任担

当。语言流畅且富有感染力,如“心的交响”“生根开花”等表述生动形象。美中不

足在于部分段落过渡稍显生硬,若能增添衔接语句,文章整体会更流畅自然。

范文2

织梦为锦,赠尔华裳

“昨夜闲潭梦落花”的怅惘,“铁马冰河入梦来”的壮怀,人类始终以梦为舟,奔赴星辰

大海。当人们提出“将梦赠予他人”的设想时,我们看到的不仅是浪漫的想象,更是文

明延续的密码——梦想的传递,实则是精神的薪火相传,是让个体微光汇聚成星河的力

量。

赠梦,是文明基因的代代相传。就像屈原在《离骚》中写下“路曼曼其修远兮”,将探

索精神刻进文字血脉,这份执着经过多年沉淀,在范仲淹“先天下之忧而忧”的笔墨中

焕发新生,最终化作林则徐“苟利国家生死以”的铮铮誓言。敦煌画工在洞窟中描绘

的飞天,经张大千用宣纸重新临摹激活,又在当代艺术家的创作中与空间站元素一同翱

翔宇宙。常书鸿在巴黎看到旧书摊上的《敦煌石窟图录》,像发现遗传密码般毅然回

国,长达五十年投身于敦煌的保护和研究工作,让飞天壁画的文化基因得以延续。这些

穿越时空的传承,就像文明的染色体,把祖先的梦想永远写进子孙的血脉里。

赠梦,是守护火种而非复制火焰。“敦煌女儿”樊锦诗,主持莫高窟数字化工程,培养新

一代文保团队时,她鼓励年轻人突破上一代人的局限,用新科技、新视角保护敦煌。反

观某些家长将未竟梦想强加给子女,恰似给雏鹰拴上铁锁,终成精神桎梏。赠梦者当如

苏州绣娘,师傅教会所有针法后,会指着空白的绸缎说“从这里开始,绣你的江湖”——

因为文明的传递,从来都是借一盏灯的光,点亮千万盏不同的灯。

赠梦的终极意义,在于编织人类命运共同体的锦缎。徐霞客“朝碧海而暮苍梧”的地

理探索之梦,正被“嫦娥”探月团队绣上星际坐标;郑和七下西洋的和平交往之梦,已在

“一带一路”的建设中绽放新蕾。先贤在《礼运》中埋下的“天下为公”的丝线,几

千年后化作人类命运共同体理念的金梭。当中国空间站的实验舱向全球科学家敞开,

当袁隆平团队培育的杂交水稻在马达加斯加抽穗,我们看到:最伟大的梦想,终将超越国

界,成为全人类共享的星空。

马丁·路德·金曾说:“我们必须接受有限的失望,但千万不可失去无限的希望。”而更

令人振奋的,或许是让希望成为可传递的火种。当我们以开放之心赠梦,以智慧之眼择

梦,以坚韧之行织梦,我们便能在广袤时空中,为后来者裁制出缀满星辰的天空——那里

有屈原的“天问”,有李白的月光,也有每个平凡人亲手绣上的光芒。

愿我辈青年都能在前进路上“织梦为锦,赠尔华裳”,展人生之芳华!

点评 本文以“赠梦”为核心,构建起文明传承的三维阐释体系。观点层层递进:首先

从历史维度论证赠梦是对文明基因的延续,继而以对比论证阐释赠梦是守护火种而非

复制火焰,最终升华至人类命运共同体层面,徐霞客、郑和等素材与当代科技成就形成

时空对话。结尾将个人梦想与人类星空相连,呼应开篇的“微光成河”之喻,展现出思

辨深度与人文温度。

3.(2024新课标Ⅰ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

随着互联网的普及、人工智能的应用,越来越多的问题能很快得到答案。那么,我

们的问题是否会越来越少

以上材料引发了你怎样的联想和思考 请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;

不少于800字。

审题指导

本题材料简洁明了,论题明确,论题的核心是:“问题是否会越来越少 ”“越来越多的

问题能很快得到答案”说明了互联网和人工智能在解答问题方面的高效性,这一点在

写作中应该予以肯定。而对于“我们的问题是否会越来越少 ”这个问题,我们不能仅

作简单的“是”或“否”的回答,而要运用辩证思维,对“问题”进行深入联想和思辨,

并提出解决问题的办法。

如问题的“浅与深”,知识性的问题往往最容易借助互联网和人工智能迅速得到答案,

而更深层次的开放性问题、复杂性问题、涉及价值判断的问题,却很难直接通过互联

网和人工智能找到答案。再如问题的“得与失”,当越来越多的问题能很快得到答案

时,人类是否会变得习惯于让机器代替思考 缺少了对知识的积累过程和对难题的探索

过程,人类是否会逐渐丧失提问的能力

写作时,可以就某个论题加以充分论证,对某个现象进行深度揭示,甚至也可以从更

为乐观积极的角度去畅想未来科技的发展。一篇回应时代之问的议论文、一篇独具

感悟的记叙文、一篇情真意切的抒情文,都符合本题的写作要求。

推荐立意 (1)保持问题意识,警惕思维怠惰;(2)理性看答案,清醒识问题;(3)问题越来越

多,征程越走越远;(4)永不止发问,永不熄火种;(5)问题不会变少,而你才是答案;(6)于善

问中求思,于求思中致远;(7)慎用人工智能,保持独立思考。

温馨提示 本题范文《吾辈长探索,谱写新华章》见本专题P429

4.(2023新课标Ⅰ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

好的故事,可以帮我们更好地表达和沟通,可以触动心灵、启迪智慧;好的故事,可以改

变一个人的命运,可以展现一个民族的形象……故事是有力量的。

以上材料引发了你怎样的联想和思考 请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人

信息;不少于800字。

审题指导

材料可以分两层:省略号前面的内容为第一层,讲的是“好的故事”的价值和意义——帮助表达和沟通、触动心灵、启迪智慧、改变命运、展现民族形象。这些意义包含个人和国家两个层面,相应的“故事”则包含个人小故事和关涉民族形象的大故事。省略号表示好故事的意义很多,包括但不限于材料中列举的这些,考生可以结合自己的阅读经验作进一步思考。如好故事可

以丰富生活、丰盈精神;好故事可以是经验教训的浓缩,对实践有指导价值;好故事可以引领社会风气,凝聚社会共识;等等。

省略号后的“故事是有力量的”这句话为第二层,这句话是对前面意义的总结,是观点句,写作时要围绕这个核心展开。既可以书写日常生活中的微观方面和个人感触,也可以思考如何讲好中国故事、展现民族形象等宏观问题。

“以上材料”要求我们必须准确理解把握材料的核心话题和导向。“你”则要求学生要站在学生的身份、结合时代背景和青年的实际,不作空谈。“联想”则是要围绕材料核心,联系相关、相似或相对的历史、现实或生活经验。“思考”则要求我们不能只是讲述故事和故事的力量,还要思考什么样的故事有力量,故事的力量是如何显现的,以及作为新时代青年,如何讲好自己的故事、民族的故事,充分发挥好的故事的作用,等等。

“选准角度”,说明材料包含的角度是多方面的,写作时要明确自己的角度,不必面面俱到。“明确文体”,要求有明确的文体意识。同时文体的选择灵活,可以写议论文,探讨怎么讲故事才能让故事更有力量;也可以写记叙文,记叙自己或他人生活中的故事和感悟;还可以虚构,创设情境,讲述故事带给人的力量、带给社会的能量或带给时代的影响。

推荐立意 (1)讲好中国故事,展现中国形象;(2)阅读中国故事,助力民族振兴;(3)用青春

续写中国好故事;(4)你的故事,就是中国好故事;(5)好故事,成就更好的自己;(6)故事口

中传,精神记心田。

温馨提示 本题范文《吾有良言佳篇,赠予天地共鉴》《讲好中国故事,传承中国力

量》见本专题P425和P443

5.(2023新课标Ⅱ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

本试卷语言文字运用Ⅱ(见本书P377)提到的“安静一下不被打扰”的想法,在当代青

少年中也不鲜见。青少年在学习、生活中,有时希望有一个自己的空间,放松,沉淀,成

长。

请结合以上材料写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人

信息;不少于800字。

审题指导

作文材料共有两句话。第一句话指出当代青少年“安静一下不被打扰”的想法比较常见,表明青少年需要安静却一直不得安静,想要“不被打扰”却一直在被打扰,青少年得不到安静、渴望安静已经成为普遍现象。

第二句话中,“自己的空间”,可以指物理意义上的空间,也可以指精神空间。“自己的”,是对空间的限定,是个人的、安静的、不被打扰的空间。“放松,沉淀,成长”是希望拥有空间的目的。“放松”是获得精神的宁静和解放;“沉淀”是思考,是三省吾身,是知识的积累、智慧的积淀,是人生观、价值观、世界观的逐渐形成;“成长”是成为理想的自己,成就自己的理想,更是担当家国大任。

整体来看,材料涉及四个关键词:空间、放松、沉淀、成长。考生需明确“空间”与“放松”“沉淀”“成长”的关系。“空间”是“放松”“沉淀”“成长”的前提,没有“自己的空间”,那么心灵的放松、学识的沉淀和人生的成长将较难实现。而拥有“安静”的空间时先要“放松”下来,再内省“沉淀”,才能获得“成长”。

“请结合以上材料写一篇文章”,要求考生写作时结合材料,站在当代青少年立场,写出对“自己的空间”与“放松”“沉淀”“成长”关系的思考。写作时,考生可以围绕打造“自己的空间”立意行文,展

示自己的成长故事;可以就想有“自己的空间”倾诉心声,与父母师长对话;可以思考“自己的空间”的存在意义,比如通过自己的空间可以暂时得到放松,可以沉淀自己的情绪和想法,让自己得以更好成长;还可以辩证思考,反思“自己的空间”的局限性,避免只是从自身角度、单一视角来认识和理解世界。

(1)“选准角度”说明可以从不同的角度立意,写作时需结合自己的人生体验,站在“当代青少年”的立场,以“当代青少年”的眼光来审视,以“当代青少年”的思考启发“当代青少年”的“学习、生活”。

(2)“确定立意”,也就是说中心要“明确”,还要“正确”,可以创新,可以辩证,用发展的、辩证的、全面的观点写文章。

(3)“明确文体”,要求学生要有明确的文体意识。

推荐立意 (1)拥有自己的空间,创造蝶变的神奇;(2)空间当留与,教育须引导;(3)外扰无

益进步,内省有利成长;(4)拥有自我空间,放松沉淀成长;(5)喧中求静,静中求长;(6)自我

空间诚可贵,不惧喧嚣价更高。

温馨提示 本题范文《努力造心静,顺利达彼岸》见本专题P434

6.(2022新高考Ⅰ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

“本手、妙手、俗手”是围棋的三个术语。本手是指合乎棋理的正规下法;妙手是指

出人意料的精妙下法;俗手是指貌似合理,而从全局看通常会受损的下法。对于初学者

而言,应该从本手开始,本手的功夫扎实了,棋力才会提高。一些初学者热衷于追求妙

手,而忽视更为常用的本手。本手是基础,妙手是创造。一般来说,对本手理解深刻,才

可能出现妙手;否则,难免下出俗手,水平也不易提升。

以上材料对我们颇具启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;

不少于800字。

材料共有六个句子,每两句是一层。一、二句为第一层,具体介绍了“本手”“妙手”“俗手”的含义;三、四句为第二层,从正反两面强调初学者要重视“本手”;五、六句为第三层,点出“本手”与“妙手”的深层含义——基础与创造,并揭示“本手”“妙手”“俗手”之间的关系。

从整体来看,材料的核心意思是初学围棋者,要想提高棋力,就要练好本手,这样才可能出现妙手,避免俗手。三者之中,材料强调的是本手即基础的重要性。材料意在让学生阐释本手、妙手和俗手之间的关系,具有哲理意味,考查的是学生的思辨能力。本手与妙手之间是条件关系:本手是妙手的基础和条件,本手扎实,才可臻妙手之境,即基本功扎实、循本而创新是实现本手向妙手转化的条件。同时,本手与俗手之间又存在对立转化关系:本手不扎实,则可能出现俗手。

写作时不能单独从一个概念来谈,必须三者结合,辨明其内在联系。

审题指导

由“以上材料对我们颇具启示意义”可知,此题要求学生从材料阐述的围棋之道中获得人生的启迪和智慧,来解决人生或成长等方面存在的现实问题;写作时要由此及彼,类比引申开去。写作的核心是青年学生要成长或做事(具体的人生目标),就要处理好“打基础与创造创新”的关系。

“选准角度”,暗示材料的启示可以是多方面的,学生写作时选择一个角度来写即可;“明确文体”,要求写出的文章文体特点鲜明。

推荐立意 (1)用“本手”奠基人生;(2)“本手”过硬,方可“妙手”回春;(3)用好“本

手”,避开“俗手”,致“妙手”境界;(4)栽培“本手”之根,养育“妙手”之树;(5)以

“本手”为基,创“妙手”之华;(6)固“本”立“妙”,“本”立“妙”生;(7)厚积薄发,

“妙手”天成。

温馨提示 本题范文《常思棋局三手,守本求妙去俗》见本专题P432

7.(2022新高考Ⅱ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

中国共产主义青年团成立100周年之际,中央广播电视总台推出微纪录片,介绍一组在

不同行业奋发有为的人物。他们选择了自己热爱的行业,也选择了事业创新发展的方

向,展示出开启未来的力量。

有位科学家强调,实现北斗导航系统服务于各行各业,“需要新方法、新思维、新知

识”。她致力于科技攻关,还从事科普教育,培育青少年的科学素养。有位摄影家认为,

“真正属于我们的东西,是民族的,血脉的,永不过时”。他选择了从民族传统中汲取养

分,通过照片增强年轻人对中国文化的认同。有位建筑家主张,要改变“千城一面”的

模式,必须赋予建筑以理想和精神。他一直努力建造“再过几代人仍然感觉美好”的

建筑作品。

复兴中学团委将组织以“选择·创造·未来”为主题的征文活动,请结合以上材料写一篇

文章,体现你的认识与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;

不少于800字。

材料第一段第一句话以共青团成立100周年为背景,以人物微纪录片的形式创设情境。第二句话总括微纪录片所介绍人物的特点——选择了自己热爱的行业,也选择了事业创新发展的方向,展示出开启未来的力量,对应作文主题三个关键词——选择、创造、未来。

材料第二段分别列举了科学家、摄影家、建筑家的奋斗目标以及各自不同的做法。科学家致力于科技攻关和科普教育,摄影家致力于增强年轻人对中国文化的认同,建筑家致力于建造经得起时间考验的建筑作品。虽然三者选择的事业不同,研究创造方向不同,但都将个人的奋斗与祖国未来的发展、时代的要求联系在一起,将个人理想和奋斗融入中华民族的复兴伟业。

审题指导

写作时不仅要准确理解“选择”“创造”“未来”三个关键词的含义,还要注意不能颠倒三者之间的逻辑关系。“选择”不仅是选择职业和规划人生,还要与社会的发展、国家的需要相结合,与“未来”(理想)相关联。“创造”不仅是脚踏实地地做好常规的工作,更是面对问题和困难能想出新方法、建立新理论、做出新成绩。“未来”就是理想、梦想,是人生选择(规划)的结果。

“以‘选择·创造·未来’为主题”,要求写作中必须围绕“选择”“创造”“未来”三个关键词分析阐发,表达“选择了自己热爱的行业,也选择了事业创新发展的方向,展示出开启未来的力量”的主题。“复兴中学团委”和“你”,明确了写作主体是复兴中学的一名学生,是新时代青年。“体现你的认识与思考”,强调写作要有“你”,要有自我的认识与感悟。

推荐立意 (1)勇选择,重创造,求未来;(2)选择引导梦想,创造开启未来;(3)勇于开拓,不

惮创新,是通往未来的必由之路;(4)选择当下,奋力创造,成就未来;(5)立足个人理想,承

担未来使命;(6)选择以担使命,创造而成未来;(7)精选勇创向未来,做新时代追梦人;(8)

选择正道,开创未来。

温馨提示 本题范文《志作垂天之羽,创为飞云之楫》见本专题P430

8.(2021新高考Ⅰ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

1917年4月,毛泽东在《新青年》发表《体育之研究》一文,其中论及“体育之效”时

指出:人的身体会天天变化。目不明可以明,耳不聪可以聪。生而强者如果滥用其强,即

使是至强者,最终也许会转为至弱;而弱者如果勤自锻炼,增益其所不能,久之也会变而

为强。因此,“生而强者不必自喜也,生而弱者不必自悲也。吾生而弱乎,或者天之诱我

以至于强,未可知也”。

以上论述具有启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;

不少于800字。

材料引用了毛泽东《体育之研究》中关于“体育之效”的论述。引文前两句从身体耳目的变化揭示了“体育之效”,强调体育可以让身体由弱变强;第三句旨在说明身体的强弱是可以互相转化的,生而强健的人滥用其强也会衰弱,体弱者勤加锻炼也会变得强健;第四句得出结论,生来强健者不必沾沾自喜,生来体弱的人也不要悲观,坚信“天之诱我以至于强”。

这四句话环环相扣,是对事物强弱之变的规律性认识,极具哲理思辨性和启发性。“强”与“弱”是对立统一、可互相转化的。通过“锻炼”,“弱”可变“强”;

而如果“滥用”“强”,“强”亦可变“弱”。除身体本身的强弱之变外,个人的成长、国家的发展等的变化,均可作如是观。

审题指导

题目中“以上论述具有启示意义”“体现你的感悟与思考”的提示,说明写作时不能仅仅停留在“体育之效”上。材料中毛泽东有关“体育之效”的论述对我们的启示是丰富的,多角度、多层面的,个人、集体、社会、国家均适用此理,文化、经济、军事、科技等领域也适用此理,因此立意的角度是多样化的。立意时紧扣强弱关系及其转化条件,可重点强调自强不息的奋斗精神,可进行强弱关系的哲学思辨,也可论述“滥用其强”的后果。

推荐立意 (1)无论弱与强,锻炼以恒常;(2)青年当自强,为国做栋梁;(3)追忆百年峥嵘,见

证大国崛起;(4)不以强而自喜,不因弱而己悲;(5)强弱相对,辩证看待;(6)不恃强而凌弱,

不因弱而自卑;(7)滥用其强必致弱,弱应发奋以自强;(8)敢于挑战,我命由我不由天。

温馨提示 2024新课标Ⅱ卷、2021新高考Ⅱ卷作文题、审题指导及范文见本专题

“核心任务”第一讲和第二讲

题组一 新高考一、二卷(Ⅰ、Ⅱ卷)

高考真题

1.(2025全国一)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

他想要给孩子们唱上一段,可是心里直翻腾,开不了口。

——老舍《鼓书艺人》

假如我是一只鸟,

我也应该用嘶哑的喉咙歌唱

——艾青《我爱这土地》

我要以带血的手和你们一一拥抱,

因为一个民族已经起来

——穆旦《赞美》

以上材料引发了你怎样的联想和思考 请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;

不少于800字。

审题指导

本作文题主题“民族魂”围绕纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利8

0周年设计,由来自阅读Ⅱ的材料和补充材料共同组成,体现了统编教材“教读—自读

—课外阅读”三位一体的教学理念。

第一则材料来自本试卷阅读Ⅱ文本一《鼓书艺人》(节选),这是老舍反映抗战时期传

统艺人追求新生活的一部长篇小说。材料中的“他”即主人公方宝庆,面对受苦受难

的孩子,方宝庆百感交集以致“开不了口”,既反映了他对孩子的疼惜,也展现了历史洪

流中一个普通人的坚韧与温情。

第二则材料来自教材,艾青《我爱这土地》为统编教材九年级上册诗歌单元的篇目。

材料以“嘶哑的喉咙”隐喻苦难中的呐喊与不屈,抒发出诗人饱受磨难也依然对这土

地爱得真诚、爱得执着的情感。

第三则材料是穆旦诗作《赞美》中的名句,“一个民族已经起来”直接指向民族新生,

意思非常清晰。值得注意的是“我”“你们”“带血的手”:“我”“你们”都是民

族群体的一部分;而“带血的手”这一意象,寓指“起来”过程中的艰辛抗争与不屈的

精神。

本题在立意上并未设置门槛,民族苦难与民族复兴、对祖国与人民的热爱、普通人的

坚守、民族脊梁等都在可写范围之内。考生可以从三则材料中找到感触最深的点展

开议论、记叙或抒情。需要注意的是,三则材料各有侧重,也相互交织,对任何一则材料

的深入理解,也一定要联系其他材料的内涵。如材料一,虽然写的是方宝庆无力开口的

细节,但他面对孩子时所怀有的那份沉甸甸的责任感,与材料二诗人的歌唱的精神内核

是一致的。另外,也可以思辨三则材料的内在关联,回望历史、继往开来,对个体与集

体、平凡与伟大、苦难与希望、历史与未来等关系进行深度思考,表达对民族魂丰富

意蕴的深刻感知。

推荐立意 (1)苦难中唱响民族赞歌;(2)嘶哑歌唱,奏响民族复兴强音;(3)以赤诚之爱点

燃民族希望之火;(4)个体微光铸就民族辉煌未来;(5)平凡温情,蕴蓄民族前行伟力。

范文1

以赤诚之爱点燃民族希望之火

方宝庆面对受苦的孩子内心翻腾却开不了口,那是对同胞的疼惜;艾青愿用嘶哑的

喉咙歌唱,那是对土地的眷恋;穆旦以带血的手宣告民族已经起来,那是对民族新生的坚

定信念。他们皆以赤诚之爱,点燃了民族希望之火,照亮了民族前行的道路。

赤诚之爱,是对民族深入骨髓的眷恋,是困境中坚守的力量源泉。古往今来,无数仁人志

士以行动诠释着这份深情。屈原,心怀对国家的赤诚之爱,即使遭谗被流放荒僻之地,也

从未动摇,始终心系国运。汨罗江畔纵身一跃,是他以生命为代价,对民族深沉之爱的壮

烈告白。近代林则徐,面对国内鸦片肆虐、国家被列强环伺的内忧外患,他挺身而出,受

命进行虎门销烟。“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的豪迈誓言,是他民族之爱的

深情呐喊。他以无畏的勇气抵御外敌侵略,让人们看到了民族复兴的希望与曙光。

赤诚之爱,是在危难时刻挺身而出,为民族的尊严和荣誉而战。在抗美援朝战场上,杨根

思面对武装到牙齿的敌人毫无惧色。当阵地上只剩他一人时,他毅然抱起炸药包,拉燃

导火索,纵身向敌群冲去,与爬上阵地的美军同归于尽,用生命完成了切断敌人退路的任

务。他以“人在阵地在”的豪迈誓言,彰显了中国军人的英勇无畏。他的壮举,不仅捍

卫了阵地,更捍卫了中华民族的尊严与荣誉。他用热血诠释了对祖国和人民的无限忠

诚,让世界看到了中华民族不可侵犯的钢铁意志。

赤诚之爱,是于平凡岗位默默耕耘,为民族发展添砖加瓦的无私奉献。“大国工匠”徐

立平,从事着为航天发动机固体动力燃料药面进行微整形这一极度危险的工作。三十

余载,寒来暑往,他如一名忠诚的卫士,坚守在这没有硝烟却险象环生的战场。每一次操

作,他都小心翼翼,如履薄冰,从未有过一丝懈怠,每一个动作都精准而笃定。那精湛的

技艺,是他用无数个日夜的钻研与实践打磨而成的;那高度的责任感,是他对祖国、对民

族深沉爱意的体现。他的爱,在日复一日的平凡工作中熠熠生辉,如砖石,构筑起航天事

业腾飞的坚实大厦。

“为什么我的眼里常含泪水 因为我对这土地爱得深沉……”在新时代,我们每一个人

都应怀揣着对民族的赤诚之爱,在各自的岗位上发光发热。无论是在平凡的生活中,还

是在面对重大挑战时,都要以爱为动力,以责任为担当,点燃民族希望之火,让中华民族

在我们的努力下走向更加辉煌的未来。

点评 这篇文章紧扣“以赤诚之爱点燃民族希望之火”的中心论点展开,结构清晰,采

用总分总的结构,开头由材料引出中心论点,中间分别从对民族的眷恋、危难时刻的抗

争、平凡岗位的奉献三个方面进行论述,结尾总结全文,发出号召。论据丰富且典型,选

取屈原、林则徐、杨根思、徐立平这些不同时代、不同领域的人物事例,多方面展现

了赤诚之爱的内涵,增强了文章的说服力。论证过程中,对每个事例都进行了深入分析,

阐述了人物的行为如何体现赤诚之爱以及其对民族的意义,论证有力。语言表达流畅

自然,富有感染力,整体来看,这是一篇优秀的议论文。

范文2

暗夜歌者与黎明号角

老舍笔下的鼓书艺人内心翻腾却开不了口,艾青化作鸟儿用嘶哑的喉咙歌唱,穆旦用带

血的手与同胞相拥,看似不同的表达,实则都是在困境中发出的倔强声音。这些声音,从

来不是孤立的悲鸣,而是汇聚的时代强音,它们是暗夜歌者用生命吹响的黎明号角。

回望历史,在至暗时刻的冻土下,总有觉醒的胚芽顶破冰层。当《马关条约》的墨迹刺

痛张謇的瞳孔,这位晚清状元怒书“富民强国之本实在于工”,以奏章叩击紫禁城的朱

门;当鲁迅在北京绍兴会馆的破屋里,蘸着残墨写下《狂人日记》,斑驳的稿纸化作斩断

礼教枷锁的利剑;当铁窗外枪声阵阵时,方志敏在牢狱的昏暗灯光下书写《可爱的中

国》,向四万万同胞呼喊“欢歌将代替了悲叹,笑脸将代替了哭脸”。从实业家的奏章,

到文人的启蒙檄文,再到革命者的绝笔——这些在暗夜里发出的倔强声音,都在民族脊

梁上留下觉醒的“刻度”,成为刺向黑暗的利剑。

当声音化作穿透时空的呐喊时,它便有了重塑山河的力量。抗战时期,闻一多在昆明李

公朴的追悼会上振臂怒吼“前脚跨出大门,后脚就不准备再跨进大门”,撕裂“长夜”

的演讲声与昆明城头此起彼伏的警报声,在红土高原上激荡成血色黎明;冼星海和伙伴

们在炮火轰鸣中创作出《黄河大合唱》,用“黄河”的怒吼吹响了凝聚中华儿女众志

成城、抗敌救国的精神号角,亿万民众唱着“风在吼,马在叫”奔赴抗日战场最前线。

这些在烽火中倔强呐喊的声音,恰似长江亿万年的浪涛,当它们切割开巫山十二峰的刹

那,便在中华大地上裂变出新的河道与平原。

当万千个体的声音汇成和声时,它便谱写出民族复兴的乐章。钱学森归国途中向中国

全体留美学生发出的“科学没有国界,但科学家有祖国”的口号,变成火箭托起大国重

器直上云霄。袁隆平“让所有人远离饥饿”的誓言,化作金色稻谷,滋养了十四亿多的

中国人。任正非面对制裁时的那句“除了胜利,我们已无路可走”,如战鼓声响彻九州,

千万工程师在实验室里点亮不灭的灯光。这些朴素的宣言看似平凡,却像长江的朵朵

浪花,最终汇成民族复兴的浩荡洪流。

中华民族的精神史诗始终由无数暗夜歌者共同书写,个体的声音依然在时代的浪潮中

激荡回响。如今我们站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点,既要学会在众声喧

哗中守护独立思考的勇气,也要懂得将个人的声音融入民族复兴的大合唱。因为真正

的勇者从不是孤独的歌者,而是能在黑暗中看见星光,并愿意用自己的声音唤醒黎明的

人。

点评 这篇文章以生动丰富的事例和富有感染力的语言,深刻诠释了“个体声音汇聚

成时代强音”的主题,是一篇兼具思想性与文学性的优秀议论文。文章核心观点明确

——困境中的个体呐喊终将凝聚为民族复兴的力量。从清末张謇实业救国、鲁迅文

学启蒙,到抗战时期闻一多和冼星海等的文化抗争,再到当代钱学森、袁隆平的科技报

国,作者选取不同时代的典型人物,展现“暗夜歌者”如何用各自的方式唤醒黎明,论证

层层推进,语言鲜活有力,富有感染力。

2.(2025全国二)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

“昨夜闲潭梦落花”“我欲因之梦吴越”“铁马冰河入梦来”……梦往往以一种独

特的方式呈现我们的感受和期冀,为我们打开更浩瀚的天空。我们也常常向别人讲述

自己的梦,用文字记录自己的梦,以行动实现自己的梦。

如果有一天,我们能够将梦赠予他人……

以上材料引发了你怎样的联想和思考 请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;

不少于800字。

审题指导

写作时需紧扣“梦”的精神象征与“赠予”的传递属性,避免将“梦”作睡眠现

象的狭义解读。明确“梦”既是个人理想,也是文化精神载体,“赠予”则是跨越个体

的梦的分享。可从个人成长、情感联结、文化传承等维度,以记叙文讲述赠梦故事,或

用议论文剖析赠梦意义,结合经典诗句与时代素材,展现赠梦如何激发奋斗力量、凝聚

精神共识。语言需真挚生动,结构清晰,结尾升华至新时代青少年怀揣梦想、勇于担当

的精神,传递出积极向上的价值追求。

推荐立意 (1)梦的赠予传递心灵,梦的赠予打破孤独,推动人们携手追梦;(2)梦的分享

促进文化传承,凝聚民族精神,培育共同理想;(3)梦的赠予体现无私与爱,推动个体与社

会成长;(4)梦是未来的钥匙,赠予梦点亮更多希望;(5)青年将个人梦融入家国梦,展现使

命精神。

范文1

梦的传递,心的交响

“昨夜闲潭梦落花”,梦是诗意的轻盈;“我欲因之梦吴越”,梦是浪漫的追寻;“铁马

冰河入梦来”,梦更是家国的坚定担当。梦,承载着我们内心最真切的渴望与期待。如

果有一天,我们能将自己的梦赠予他人,这份无形的力量便会汇聚成心灵的共鸣,激励更

多人去追梦、筑梦、圆梦。

梦的传递,是知识与精神的接力。古代伟大的思想家孔子,一生致力于传播“仁爱”和

“礼仪”的理念,将理想的光芒传递给三千弟子。颜回乐于清贫,坚守道义;子贡凭学识

周游列国,以儒者之姿穿梭于诸侯之间。孔子的梦想因弟子的延续而生生不息,成为中

华文化的根基。今天,张桂梅老师用瘦弱的身躯和坚定信念,点亮山区女孩的梦想,让她

们通过教育走出大山,拥抱更广阔的天空。一届又一届学生,带着张老师赠予的梦,勇敢

前行,改变命运,温暖社会。

梦的传递,更是爱国精神的薪火相传。岳飞“精忠报国”的壮志,不仅书写了金戈铁马

的历史,也成为激励无数中华儿女的精神坐标。他的梦想穿越近千年,激励人们为国家

尊严和强盛奋斗不息。近代林则徐面对外敌侵略,挺身而出,将民族自强的梦想传递给

一代代国人。从五四运动的青年到抗战英烈,正因先辈赠予的梦想,中华民族在风雨中

奋起,书写壮丽篇章。

梦的传递,还激发科技创新的动力。袁隆平院士怀揣“禾下乘凉梦”,渴望提高水稻产

量,解决更多人的温饱问题。他日夜钻研,将梦想分享给团队,激励科研人员共同攻关。

正是这种无私传递与协作,使杂交水稻技术不断突破,惠及全球众多人口。如今,越来越

多年轻科学家接过接力棒,在科研道路上继续探索,用梦想点亮科技未来。

将梦赠予他人,是温暖的力量,也是责任。它让孤独的追梦者获得陪伴,让萎靡的希望重

燃生机。每一次梦想的传递,都是心与心的相连,是时代精神的延续。作为当代高中生,

我们应珍惜这份力量。无论是家人的期望、老师的激励,还是朋友的支持,都是一次次

美丽的赠梦仪式。

面对未来,我们可做梦想的守护者与传递者,以课堂勤奋尊梦、帮同学传梦、参与公益

守梦,点滴付出汇成长河滋养个人与社会;梦想力量在于传递共享,当个人梦融入时代脉

络,便会生根开花,愿我们都成传梦人,以心之交响绘就美好明天。

点评 这篇范文紧扣“梦的传递”主题,立意高远,结构清晰。开篇以诗句引入,赋予

“梦”丰富内涵,自然点题;主体部分从知识传承、爱国精神、科技创新三个维度展开,

选用孔子、岳飞、袁隆平等典型人物,古今结合,例证翔实,有力论证梦想传递的重要意

义;结尾联系高中生身份,呼吁守护与传递梦想,升华至个人与时代的关联,体现责任担

当。语言流畅且富有感染力,如“心的交响”“生根开花”等表述生动形象。美中不

足在于部分段落过渡稍显生硬,若能增添衔接语句,文章整体会更流畅自然。

范文2

织梦为锦,赠尔华裳

“昨夜闲潭梦落花”的怅惘,“铁马冰河入梦来”的壮怀,人类始终以梦为舟,奔赴星辰

大海。当人们提出“将梦赠予他人”的设想时,我们看到的不仅是浪漫的想象,更是文

明延续的密码——梦想的传递,实则是精神的薪火相传,是让个体微光汇聚成星河的力

量。

赠梦,是文明基因的代代相传。就像屈原在《离骚》中写下“路曼曼其修远兮”,将探

索精神刻进文字血脉,这份执着经过多年沉淀,在范仲淹“先天下之忧而忧”的笔墨中

焕发新生,最终化作林则徐“苟利国家生死以”的铮铮誓言。敦煌画工在洞窟中描绘

的飞天,经张大千用宣纸重新临摹激活,又在当代艺术家的创作中与空间站元素一同翱

翔宇宙。常书鸿在巴黎看到旧书摊上的《敦煌石窟图录》,像发现遗传密码般毅然回

国,长达五十年投身于敦煌的保护和研究工作,让飞天壁画的文化基因得以延续。这些

穿越时空的传承,就像文明的染色体,把祖先的梦想永远写进子孙的血脉里。

赠梦,是守护火种而非复制火焰。“敦煌女儿”樊锦诗,主持莫高窟数字化工程,培养新

一代文保团队时,她鼓励年轻人突破上一代人的局限,用新科技、新视角保护敦煌。反

观某些家长将未竟梦想强加给子女,恰似给雏鹰拴上铁锁,终成精神桎梏。赠梦者当如

苏州绣娘,师傅教会所有针法后,会指着空白的绸缎说“从这里开始,绣你的江湖”——

因为文明的传递,从来都是借一盏灯的光,点亮千万盏不同的灯。

赠梦的终极意义,在于编织人类命运共同体的锦缎。徐霞客“朝碧海而暮苍梧”的地

理探索之梦,正被“嫦娥”探月团队绣上星际坐标;郑和七下西洋的和平交往之梦,已在

“一带一路”的建设中绽放新蕾。先贤在《礼运》中埋下的“天下为公”的丝线,几

千年后化作人类命运共同体理念的金梭。当中国空间站的实验舱向全球科学家敞开,

当袁隆平团队培育的杂交水稻在马达加斯加抽穗,我们看到:最伟大的梦想,终将超越国

界,成为全人类共享的星空。

马丁·路德·金曾说:“我们必须接受有限的失望,但千万不可失去无限的希望。”而更

令人振奋的,或许是让希望成为可传递的火种。当我们以开放之心赠梦,以智慧之眼择

梦,以坚韧之行织梦,我们便能在广袤时空中,为后来者裁制出缀满星辰的天空——那里

有屈原的“天问”,有李白的月光,也有每个平凡人亲手绣上的光芒。

愿我辈青年都能在前进路上“织梦为锦,赠尔华裳”,展人生之芳华!

点评 本文以“赠梦”为核心,构建起文明传承的三维阐释体系。观点层层递进:首先

从历史维度论证赠梦是对文明基因的延续,继而以对比论证阐释赠梦是守护火种而非

复制火焰,最终升华至人类命运共同体层面,徐霞客、郑和等素材与当代科技成就形成

时空对话。结尾将个人梦想与人类星空相连,呼应开篇的“微光成河”之喻,展现出思

辨深度与人文温度。

3.(2024新课标Ⅰ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

随着互联网的普及、人工智能的应用,越来越多的问题能很快得到答案。那么,我

们的问题是否会越来越少

以上材料引发了你怎样的联想和思考 请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;

不少于800字。

审题指导

本题材料简洁明了,论题明确,论题的核心是:“问题是否会越来越少 ”“越来越多的

问题能很快得到答案”说明了互联网和人工智能在解答问题方面的高效性,这一点在

写作中应该予以肯定。而对于“我们的问题是否会越来越少 ”这个问题,我们不能仅

作简单的“是”或“否”的回答,而要运用辩证思维,对“问题”进行深入联想和思辨,

并提出解决问题的办法。

如问题的“浅与深”,知识性的问题往往最容易借助互联网和人工智能迅速得到答案,

而更深层次的开放性问题、复杂性问题、涉及价值判断的问题,却很难直接通过互联

网和人工智能找到答案。再如问题的“得与失”,当越来越多的问题能很快得到答案

时,人类是否会变得习惯于让机器代替思考 缺少了对知识的积累过程和对难题的探索

过程,人类是否会逐渐丧失提问的能力

写作时,可以就某个论题加以充分论证,对某个现象进行深度揭示,甚至也可以从更

为乐观积极的角度去畅想未来科技的发展。一篇回应时代之问的议论文、一篇独具

感悟的记叙文、一篇情真意切的抒情文,都符合本题的写作要求。

推荐立意 (1)保持问题意识,警惕思维怠惰;(2)理性看答案,清醒识问题;(3)问题越来越

多,征程越走越远;(4)永不止发问,永不熄火种;(5)问题不会变少,而你才是答案;(6)于善

问中求思,于求思中致远;(7)慎用人工智能,保持独立思考。

温馨提示 本题范文《吾辈长探索,谱写新华章》见本专题P429

4.(2023新课标Ⅰ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

好的故事,可以帮我们更好地表达和沟通,可以触动心灵、启迪智慧;好的故事,可以改

变一个人的命运,可以展现一个民族的形象……故事是有力量的。

以上材料引发了你怎样的联想和思考 请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人

信息;不少于800字。

审题指导

材料可以分两层:省略号前面的内容为第一层,讲的是“好的故事”的价值和意义——帮助表达和沟通、触动心灵、启迪智慧、改变命运、展现民族形象。这些意义包含个人和国家两个层面,相应的“故事”则包含个人小故事和关涉民族形象的大故事。省略号表示好故事的意义很多,包括但不限于材料中列举的这些,考生可以结合自己的阅读经验作进一步思考。如好故事可

以丰富生活、丰盈精神;好故事可以是经验教训的浓缩,对实践有指导价值;好故事可以引领社会风气,凝聚社会共识;等等。

省略号后的“故事是有力量的”这句话为第二层,这句话是对前面意义的总结,是观点句,写作时要围绕这个核心展开。既可以书写日常生活中的微观方面和个人感触,也可以思考如何讲好中国故事、展现民族形象等宏观问题。

“以上材料”要求我们必须准确理解把握材料的核心话题和导向。“你”则要求学生要站在学生的身份、结合时代背景和青年的实际,不作空谈。“联想”则是要围绕材料核心,联系相关、相似或相对的历史、现实或生活经验。“思考”则要求我们不能只是讲述故事和故事的力量,还要思考什么样的故事有力量,故事的力量是如何显现的,以及作为新时代青年,如何讲好自己的故事、民族的故事,充分发挥好的故事的作用,等等。

“选准角度”,说明材料包含的角度是多方面的,写作时要明确自己的角度,不必面面俱到。“明确文体”,要求有明确的文体意识。同时文体的选择灵活,可以写议论文,探讨怎么讲故事才能让故事更有力量;也可以写记叙文,记叙自己或他人生活中的故事和感悟;还可以虚构,创设情境,讲述故事带给人的力量、带给社会的能量或带给时代的影响。

推荐立意 (1)讲好中国故事,展现中国形象;(2)阅读中国故事,助力民族振兴;(3)用青春

续写中国好故事;(4)你的故事,就是中国好故事;(5)好故事,成就更好的自己;(6)故事口

中传,精神记心田。

温馨提示 本题范文《吾有良言佳篇,赠予天地共鉴》《讲好中国故事,传承中国力

量》见本专题P425和P443

5.(2023新课标Ⅱ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

本试卷语言文字运用Ⅱ(见本书P377)提到的“安静一下不被打扰”的想法,在当代青

少年中也不鲜见。青少年在学习、生活中,有时希望有一个自己的空间,放松,沉淀,成

长。

请结合以上材料写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人

信息;不少于800字。

审题指导

作文材料共有两句话。第一句话指出当代青少年“安静一下不被打扰”的想法比较常见,表明青少年需要安静却一直不得安静,想要“不被打扰”却一直在被打扰,青少年得不到安静、渴望安静已经成为普遍现象。

第二句话中,“自己的空间”,可以指物理意义上的空间,也可以指精神空间。“自己的”,是对空间的限定,是个人的、安静的、不被打扰的空间。“放松,沉淀,成长”是希望拥有空间的目的。“放松”是获得精神的宁静和解放;“沉淀”是思考,是三省吾身,是知识的积累、智慧的积淀,是人生观、价值观、世界观的逐渐形成;“成长”是成为理想的自己,成就自己的理想,更是担当家国大任。

整体来看,材料涉及四个关键词:空间、放松、沉淀、成长。考生需明确“空间”与“放松”“沉淀”“成长”的关系。“空间”是“放松”“沉淀”“成长”的前提,没有“自己的空间”,那么心灵的放松、学识的沉淀和人生的成长将较难实现。而拥有“安静”的空间时先要“放松”下来,再内省“沉淀”,才能获得“成长”。

“请结合以上材料写一篇文章”,要求考生写作时结合材料,站在当代青少年立场,写出对“自己的空间”与“放松”“沉淀”“成长”关系的思考。写作时,考生可以围绕打造“自己的空间”立意行文,展

示自己的成长故事;可以就想有“自己的空间”倾诉心声,与父母师长对话;可以思考“自己的空间”的存在意义,比如通过自己的空间可以暂时得到放松,可以沉淀自己的情绪和想法,让自己得以更好成长;还可以辩证思考,反思“自己的空间”的局限性,避免只是从自身角度、单一视角来认识和理解世界。

(1)“选准角度”说明可以从不同的角度立意,写作时需结合自己的人生体验,站在“当代青少年”的立场,以“当代青少年”的眼光来审视,以“当代青少年”的思考启发“当代青少年”的“学习、生活”。

(2)“确定立意”,也就是说中心要“明确”,还要“正确”,可以创新,可以辩证,用发展的、辩证的、全面的观点写文章。

(3)“明确文体”,要求学生要有明确的文体意识。

推荐立意 (1)拥有自己的空间,创造蝶变的神奇;(2)空间当留与,教育须引导;(3)外扰无

益进步,内省有利成长;(4)拥有自我空间,放松沉淀成长;(5)喧中求静,静中求长;(6)自我

空间诚可贵,不惧喧嚣价更高。

温馨提示 本题范文《努力造心静,顺利达彼岸》见本专题P434

6.(2022新高考Ⅰ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

“本手、妙手、俗手”是围棋的三个术语。本手是指合乎棋理的正规下法;妙手是指

出人意料的精妙下法;俗手是指貌似合理,而从全局看通常会受损的下法。对于初学者

而言,应该从本手开始,本手的功夫扎实了,棋力才会提高。一些初学者热衷于追求妙

手,而忽视更为常用的本手。本手是基础,妙手是创造。一般来说,对本手理解深刻,才

可能出现妙手;否则,难免下出俗手,水平也不易提升。

以上材料对我们颇具启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;

不少于800字。

材料共有六个句子,每两句是一层。一、二句为第一层,具体介绍了“本手”“妙手”“俗手”的含义;三、四句为第二层,从正反两面强调初学者要重视“本手”;五、六句为第三层,点出“本手”与“妙手”的深层含义——基础与创造,并揭示“本手”“妙手”“俗手”之间的关系。

从整体来看,材料的核心意思是初学围棋者,要想提高棋力,就要练好本手,这样才可能出现妙手,避免俗手。三者之中,材料强调的是本手即基础的重要性。材料意在让学生阐释本手、妙手和俗手之间的关系,具有哲理意味,考查的是学生的思辨能力。本手与妙手之间是条件关系:本手是妙手的基础和条件,本手扎实,才可臻妙手之境,即基本功扎实、循本而创新是实现本手向妙手转化的条件。同时,本手与俗手之间又存在对立转化关系:本手不扎实,则可能出现俗手。

写作时不能单独从一个概念来谈,必须三者结合,辨明其内在联系。

审题指导

由“以上材料对我们颇具启示意义”可知,此题要求学生从材料阐述的围棋之道中获得人生的启迪和智慧,来解决人生或成长等方面存在的现实问题;写作时要由此及彼,类比引申开去。写作的核心是青年学生要成长或做事(具体的人生目标),就要处理好“打基础与创造创新”的关系。

“选准角度”,暗示材料的启示可以是多方面的,学生写作时选择一个角度来写即可;“明确文体”,要求写出的文章文体特点鲜明。

推荐立意 (1)用“本手”奠基人生;(2)“本手”过硬,方可“妙手”回春;(3)用好“本

手”,避开“俗手”,致“妙手”境界;(4)栽培“本手”之根,养育“妙手”之树;(5)以

“本手”为基,创“妙手”之华;(6)固“本”立“妙”,“本”立“妙”生;(7)厚积薄发,

“妙手”天成。

温馨提示 本题范文《常思棋局三手,守本求妙去俗》见本专题P432

7.(2022新高考Ⅱ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

中国共产主义青年团成立100周年之际,中央广播电视总台推出微纪录片,介绍一组在

不同行业奋发有为的人物。他们选择了自己热爱的行业,也选择了事业创新发展的方

向,展示出开启未来的力量。

有位科学家强调,实现北斗导航系统服务于各行各业,“需要新方法、新思维、新知

识”。她致力于科技攻关,还从事科普教育,培育青少年的科学素养。有位摄影家认为,

“真正属于我们的东西,是民族的,血脉的,永不过时”。他选择了从民族传统中汲取养

分,通过照片增强年轻人对中国文化的认同。有位建筑家主张,要改变“千城一面”的

模式,必须赋予建筑以理想和精神。他一直努力建造“再过几代人仍然感觉美好”的

建筑作品。

复兴中学团委将组织以“选择·创造·未来”为主题的征文活动,请结合以上材料写一篇

文章,体现你的认识与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;

不少于800字。

材料第一段第一句话以共青团成立100周年为背景,以人物微纪录片的形式创设情境。第二句话总括微纪录片所介绍人物的特点——选择了自己热爱的行业,也选择了事业创新发展的方向,展示出开启未来的力量,对应作文主题三个关键词——选择、创造、未来。

材料第二段分别列举了科学家、摄影家、建筑家的奋斗目标以及各自不同的做法。科学家致力于科技攻关和科普教育,摄影家致力于增强年轻人对中国文化的认同,建筑家致力于建造经得起时间考验的建筑作品。虽然三者选择的事业不同,研究创造方向不同,但都将个人的奋斗与祖国未来的发展、时代的要求联系在一起,将个人理想和奋斗融入中华民族的复兴伟业。

审题指导

写作时不仅要准确理解“选择”“创造”“未来”三个关键词的含义,还要注意不能颠倒三者之间的逻辑关系。“选择”不仅是选择职业和规划人生,还要与社会的发展、国家的需要相结合,与“未来”(理想)相关联。“创造”不仅是脚踏实地地做好常规的工作,更是面对问题和困难能想出新方法、建立新理论、做出新成绩。“未来”就是理想、梦想,是人生选择(规划)的结果。

“以‘选择·创造·未来’为主题”,要求写作中必须围绕“选择”“创造”“未来”三个关键词分析阐发,表达“选择了自己热爱的行业,也选择了事业创新发展的方向,展示出开启未来的力量”的主题。“复兴中学团委”和“你”,明确了写作主体是复兴中学的一名学生,是新时代青年。“体现你的认识与思考”,强调写作要有“你”,要有自我的认识与感悟。

推荐立意 (1)勇选择,重创造,求未来;(2)选择引导梦想,创造开启未来;(3)勇于开拓,不

惮创新,是通往未来的必由之路;(4)选择当下,奋力创造,成就未来;(5)立足个人理想,承

担未来使命;(6)选择以担使命,创造而成未来;(7)精选勇创向未来,做新时代追梦人;(8)

选择正道,开创未来。

温馨提示 本题范文《志作垂天之羽,创为飞云之楫》见本专题P430

8.(2021新高考Ⅰ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

1917年4月,毛泽东在《新青年》发表《体育之研究》一文,其中论及“体育之效”时

指出:人的身体会天天变化。目不明可以明,耳不聪可以聪。生而强者如果滥用其强,即

使是至强者,最终也许会转为至弱;而弱者如果勤自锻炼,增益其所不能,久之也会变而

为强。因此,“生而强者不必自喜也,生而弱者不必自悲也。吾生而弱乎,或者天之诱我

以至于强,未可知也”。

以上论述具有启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;

不少于800字。

材料引用了毛泽东《体育之研究》中关于“体育之效”的论述。引文前两句从身体耳目的变化揭示了“体育之效”,强调体育可以让身体由弱变强;第三句旨在说明身体的强弱是可以互相转化的,生而强健的人滥用其强也会衰弱,体弱者勤加锻炼也会变得强健;第四句得出结论,生来强健者不必沾沾自喜,生来体弱的人也不要悲观,坚信“天之诱我以至于强”。

这四句话环环相扣,是对事物强弱之变的规律性认识,极具哲理思辨性和启发性。“强”与“弱”是对立统一、可互相转化的。通过“锻炼”,“弱”可变“强”;

而如果“滥用”“强”,“强”亦可变“弱”。除身体本身的强弱之变外,个人的成长、国家的发展等的变化,均可作如是观。

审题指导

题目中“以上论述具有启示意义”“体现你的感悟与思考”的提示,说明写作时不能仅仅停留在“体育之效”上。材料中毛泽东有关“体育之效”的论述对我们的启示是丰富的,多角度、多层面的,个人、集体、社会、国家均适用此理,文化、经济、军事、科技等领域也适用此理,因此立意的角度是多样化的。立意时紧扣强弱关系及其转化条件,可重点强调自强不息的奋斗精神,可进行强弱关系的哲学思辨,也可论述“滥用其强”的后果。

推荐立意 (1)无论弱与强,锻炼以恒常;(2)青年当自强,为国做栋梁;(3)追忆百年峥嵘,见

证大国崛起;(4)不以强而自喜,不因弱而己悲;(5)强弱相对,辩证看待;(6)不恃强而凌弱,

不因弱而自卑;(7)滥用其强必致弱,弱应发奋以自强;(8)敢于挑战,我命由我不由天。

温馨提示 2024新课标Ⅱ卷、2021新高考Ⅱ卷作文题、审题指导及范文见本专题

“核心任务”第一讲和第二讲

同课章节目录