4.3.3 全等三角形的判定定理(角边角、角角边) 教案(表格式)2025-2026学年八年级上册数学湘教版

文档属性

| 名称 | 4.3.3 全等三角形的判定定理(角边角、角角边) 教案(表格式)2025-2026学年八年级上册数学湘教版 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 79.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-15 08:45:55 | ||

图片预览

文档简介

课题 第4章 4.3 全等三角形 4.3.3全等三角形的判定定理(角边角、角角边)

授课教师 授课类型 新授课

教学目标 1.使学生理解“角边角”的内容,能运用“角边角”全等判定法来判定三角形全等进而说明对应线段或角相等. 2.知道“角角边”的内容,利用“角角边”证明全等,为证明线段相等和角相等创造条件. 3.通过画图、实验、发现、应用的过程教学,树立学生知识源于实践用于实践的观念. 4.通过多种手段的活动过程,让学生动手操作,激发学生学习的兴趣,并能通过合作交流解决问题,体会数学在现实生活中的应用,增强学生的自信心.

教学重点、难点 教学重点:掌握三角形全等的条件“角边角”、“角角边”,并能利用它来判定三角形是否全等. 教学难点:探索三角形全等的条件“角边角”和“角角边”的过程及几种方法的综合应用.

教学方法 对基本事实“角边角”、“角角边”的探究过程,教材指明了探究的方法和思路,其目的是希望学生像探究“角边角”、“角角边”一样去进行探索.建议教学过程中采用多媒体演示几何变换过程,让“三角形动起来”,使学生获得直观的体验,帮助其理解基本事实.

教学准备 多媒体课件

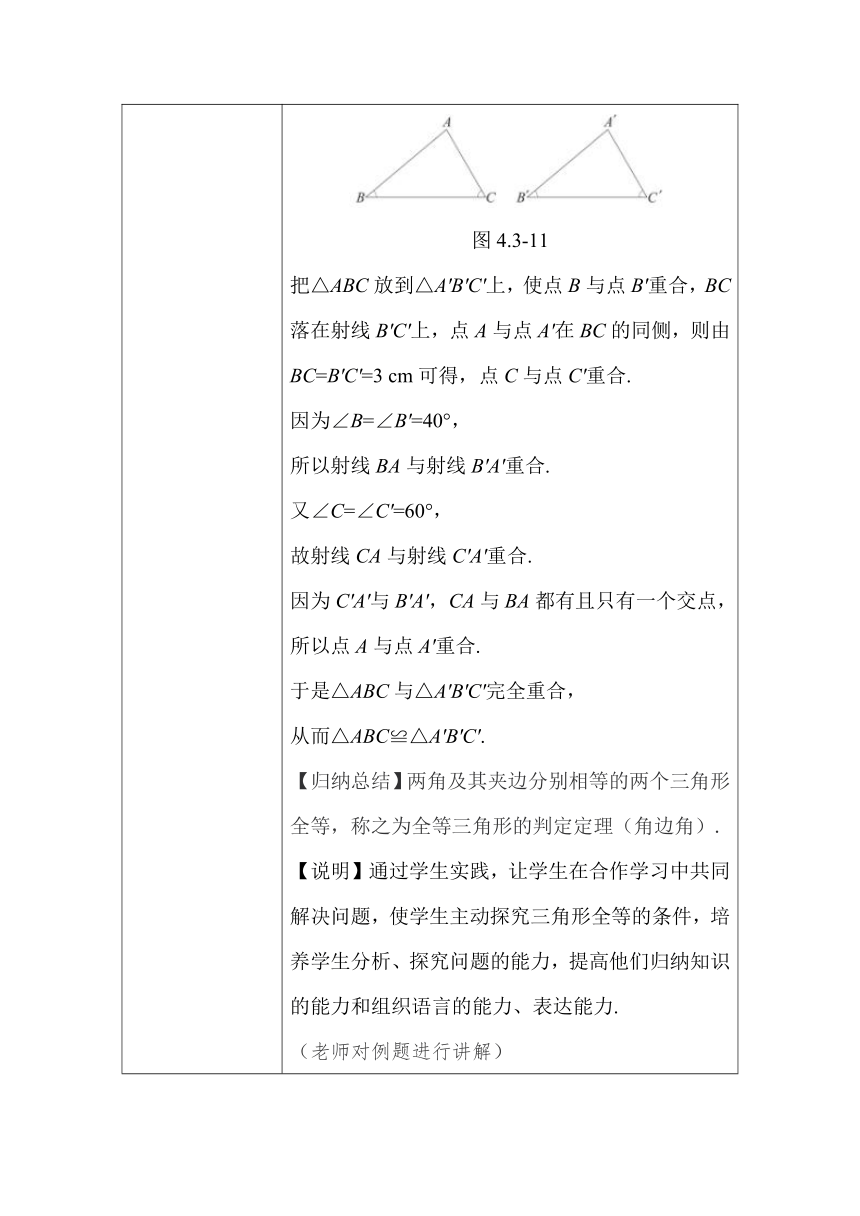

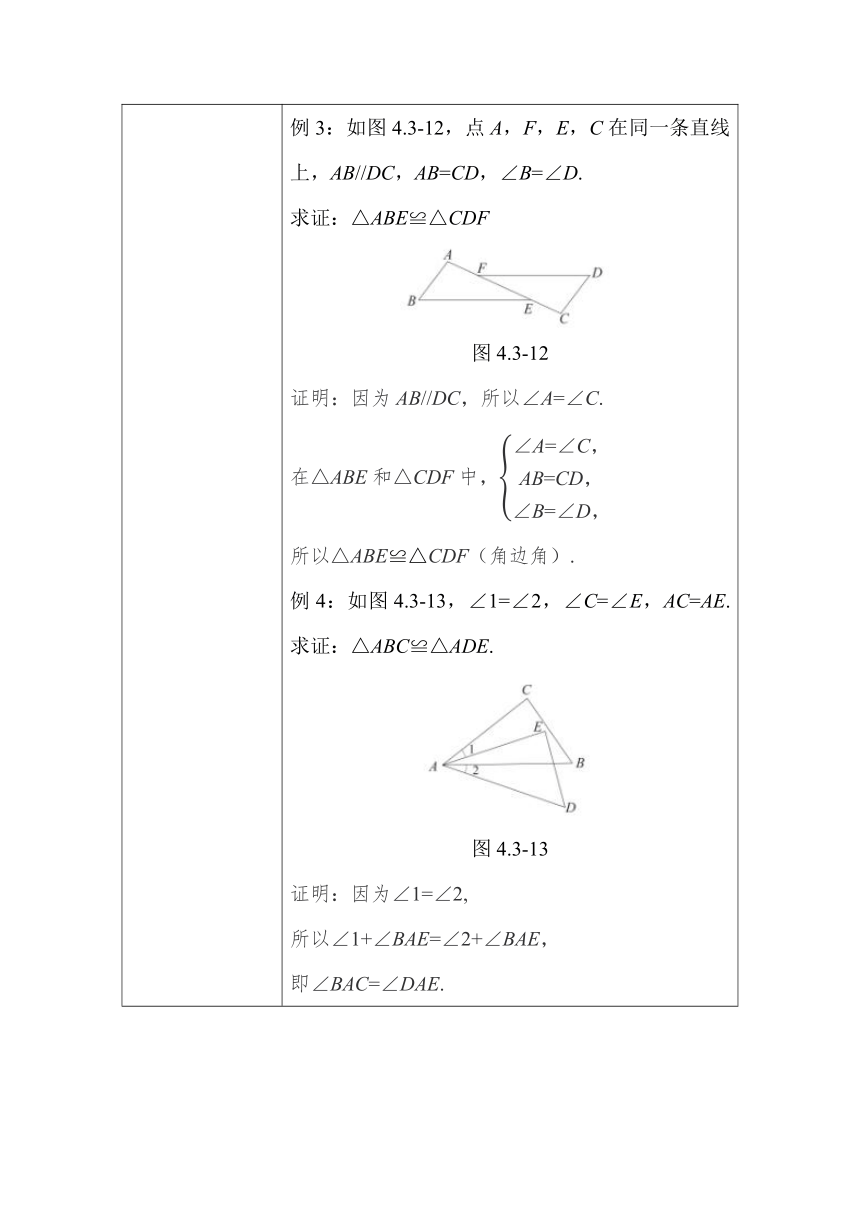

教学过程 1.新课导入 1.我们已学过判定两个三角形全等的简便方法是什么?判定三角形全等是不是还有其它方法呢? 2.有一块三角形纸片撕去了一个角,要去剪一块新的,如果你手头没有测量的仪器,你能保证新剪的纸片形状、大小和原来的一样吗? 【说明】既复习了全等三角形的“边角边”的判定方法,又唤起学生对新知识探索学习的渴望,激发学生的兴趣,从而提高学生学习的热情. 2.讲授新课 1.思考: 前面已经学习了利用两边及其夹角分别相等来判定两个三角形全等,如果两个三角形的两个角和这两个角的夹边分别对应相等,那么这两个三 角形全等吗 (学生小组讨论,老师进行讲解) 已知△ABC和△A'B'C',其中BC=B'C'=3 cm,∠B=∠B'=40°,∠C=∠C'=60°,如图4.3-11所示. 图4.3-11 把△ABC放到△A'B'C'上,使点B与点B'重合,BC落在射线B'C'上,点A与点A'在BC的同侧,则由BC=B'C'=3 cm可得,点C与点C'重合. 因为∠B=∠B'=40°, 所以射线BA与射线B'A'重合. 又∠C=∠C'=60°, 故射线CA与射线C'A'重合. 因为C'A'与B'A',CA与BA都有且只有一个交点, 所以点A与点A'重合. 于是△ABC与△A'B'C'完全重合, 从而△ABC≌△A'B'C'. 【归纳总结】两角及其夹边分别相等的两个三角形全等,称之为全等三角形的判定定理(角边角). 【说明】通过学生实践,让学生在合作学习中共同解决问题,使学生主动探究三角形全等的条件,培养学生分析、探究问题的能力,提高他们归纳知识的能力和组织语言的能力、表达能力. (老师对例题进行讲解) 例3:如图4.3-12,点A,F,E,C在同一条直线上,AB//DC,AB=CD,∠B=∠D. 求证:△ABE≌△CDF 图4.3-12 证明:因为AB//DC,所以∠A=∠C. 在△ABE和△CDF中, 所以△ABE≌△CDF(角边角). 例4:如图4.3-13,∠1=∠2,∠C=∠E,AC=AE.求证:△ABC≌△ADE. 图4.3-13 证明:因为∠1=∠2, 所以∠1+∠BAE=∠2+∠BAE, 即∠BAC=∠DAE. 在△ABC和△ADE中, 所以△ABC≌△ADE(角边角). 2.议一议: 如果两个三角形有两个角和其中一个角的对边分别对应相等,那么这两个三角形全等吗?为什么 (学生小组讨论,老师进行讲解) 如图4.3-14,在△ABC与△A'B'C'中,如果∠A=∠A',∠B=∠B',BC=B'C'. 图4.3-14 因为∠A+∠B+∠C=180°,∠A'+∠B'+∠C'=180°, 所以∠C=∠C'. 又由于BC=B'C',∠B=∠B', 因此△ABC≌△A'B'C'(角边角). 【归纳总结】全等三角形的判定定理(角角边): 两角分别相等且其中一组等角的对边相等的两个三角形全等. 【说明】教师需指导学生认真分析条件,并适时提出问题:能否将已知条件转化为满足前面所学的判定方法的条件,进而解决问题?由此可见,“转化”在解题思路中甚为关键. (老师对例题进行讲解) 例5:如图4.3-15,∠B=∠D,∠1=∠2. 求证:△ABC≌△ADC. 证明:因为∠1=∠2, 所以∠ACB=∠ACD(等角的补角相等). 在△ABC和△ADC中, 所以△ABC≌△ADC(角角边). 3.课堂练习 1.如图,AB⊥BC,AD⊥DC,∠1=∠2.求证:AB=AD. 证明:因为AB⊥BC,AD⊥DC, 所以∠B=∠D=90°. 在△ABC 和△ADC 中, 所以△ABC≌△ADC (角角边). 所以AB=AD. 3.如图,已知AB=AE,∠1=∠2,∠B=∠E, 求证:BC=ED. 证明:因为∠1=∠2, 所以∠1+∠BAD=∠2+∠BAD, 即∠EAD=∠BAC. 在△AED和△ABC中, 所以△AED≌△ABC(角边角). 所以BC=ED. 4.课堂小结 在证明线段相等或角相等的题目中,通常通过证明这两条线段或角所在的三角形全等来得到线段相等或角相等,若这两条线段或角所在的两个三角形不全等,还可寻求题目中的已知条件或图形中的隐含条件通过等量代换来达到证明全等的目的. 两个相等的角或者两条相等的线段之间如果有公共部分,解题时往往需要加上这段公共部分得到新的相等的角或相等的线段. (1)要证三角形全等,至少要有一组“边”的条件,所以一般情况下,我们一般先找对应边;(2)在有一组对应边相等的前提下,我们通常找任意两组对应角相等即可.如果这一组对应边是所找两组角的夹边,则可根据角边角;如果这一组对应边是所找两组角中其中一组角的对边,则可根据角角边;(3)注意题目中的隐含条件:公共边、公共角、对顶角等. 5.板书设计 角边角:两角及其夹边分别相等的两个三角形全等 角角边:两角分别相等且其中一组等角的对边相等的两个三角形全等

教学设计反思 在学习角边角判定两三角形全等时,要注意强调角与边之间的位置关系.引导学生学会分析问题,把证明边相等或角相等转化为证明三角形全等.

授课教师 授课类型 新授课

教学目标 1.使学生理解“角边角”的内容,能运用“角边角”全等判定法来判定三角形全等进而说明对应线段或角相等. 2.知道“角角边”的内容,利用“角角边”证明全等,为证明线段相等和角相等创造条件. 3.通过画图、实验、发现、应用的过程教学,树立学生知识源于实践用于实践的观念. 4.通过多种手段的活动过程,让学生动手操作,激发学生学习的兴趣,并能通过合作交流解决问题,体会数学在现实生活中的应用,增强学生的自信心.

教学重点、难点 教学重点:掌握三角形全等的条件“角边角”、“角角边”,并能利用它来判定三角形是否全等. 教学难点:探索三角形全等的条件“角边角”和“角角边”的过程及几种方法的综合应用.

教学方法 对基本事实“角边角”、“角角边”的探究过程,教材指明了探究的方法和思路,其目的是希望学生像探究“角边角”、“角角边”一样去进行探索.建议教学过程中采用多媒体演示几何变换过程,让“三角形动起来”,使学生获得直观的体验,帮助其理解基本事实.

教学准备 多媒体课件

教学过程 1.新课导入 1.我们已学过判定两个三角形全等的简便方法是什么?判定三角形全等是不是还有其它方法呢? 2.有一块三角形纸片撕去了一个角,要去剪一块新的,如果你手头没有测量的仪器,你能保证新剪的纸片形状、大小和原来的一样吗? 【说明】既复习了全等三角形的“边角边”的判定方法,又唤起学生对新知识探索学习的渴望,激发学生的兴趣,从而提高学生学习的热情. 2.讲授新课 1.思考: 前面已经学习了利用两边及其夹角分别相等来判定两个三角形全等,如果两个三角形的两个角和这两个角的夹边分别对应相等,那么这两个三 角形全等吗 (学生小组讨论,老师进行讲解) 已知△ABC和△A'B'C',其中BC=B'C'=3 cm,∠B=∠B'=40°,∠C=∠C'=60°,如图4.3-11所示. 图4.3-11 把△ABC放到△A'B'C'上,使点B与点B'重合,BC落在射线B'C'上,点A与点A'在BC的同侧,则由BC=B'C'=3 cm可得,点C与点C'重合. 因为∠B=∠B'=40°, 所以射线BA与射线B'A'重合. 又∠C=∠C'=60°, 故射线CA与射线C'A'重合. 因为C'A'与B'A',CA与BA都有且只有一个交点, 所以点A与点A'重合. 于是△ABC与△A'B'C'完全重合, 从而△ABC≌△A'B'C'. 【归纳总结】两角及其夹边分别相等的两个三角形全等,称之为全等三角形的判定定理(角边角). 【说明】通过学生实践,让学生在合作学习中共同解决问题,使学生主动探究三角形全等的条件,培养学生分析、探究问题的能力,提高他们归纳知识的能力和组织语言的能力、表达能力. (老师对例题进行讲解) 例3:如图4.3-12,点A,F,E,C在同一条直线上,AB//DC,AB=CD,∠B=∠D. 求证:△ABE≌△CDF 图4.3-12 证明:因为AB//DC,所以∠A=∠C. 在△ABE和△CDF中, 所以△ABE≌△CDF(角边角). 例4:如图4.3-13,∠1=∠2,∠C=∠E,AC=AE.求证:△ABC≌△ADE. 图4.3-13 证明:因为∠1=∠2, 所以∠1+∠BAE=∠2+∠BAE, 即∠BAC=∠DAE. 在△ABC和△ADE中, 所以△ABC≌△ADE(角边角). 2.议一议: 如果两个三角形有两个角和其中一个角的对边分别对应相等,那么这两个三角形全等吗?为什么 (学生小组讨论,老师进行讲解) 如图4.3-14,在△ABC与△A'B'C'中,如果∠A=∠A',∠B=∠B',BC=B'C'. 图4.3-14 因为∠A+∠B+∠C=180°,∠A'+∠B'+∠C'=180°, 所以∠C=∠C'. 又由于BC=B'C',∠B=∠B', 因此△ABC≌△A'B'C'(角边角). 【归纳总结】全等三角形的判定定理(角角边): 两角分别相等且其中一组等角的对边相等的两个三角形全等. 【说明】教师需指导学生认真分析条件,并适时提出问题:能否将已知条件转化为满足前面所学的判定方法的条件,进而解决问题?由此可见,“转化”在解题思路中甚为关键. (老师对例题进行讲解) 例5:如图4.3-15,∠B=∠D,∠1=∠2. 求证:△ABC≌△ADC. 证明:因为∠1=∠2, 所以∠ACB=∠ACD(等角的补角相等). 在△ABC和△ADC中, 所以△ABC≌△ADC(角角边). 3.课堂练习 1.如图,AB⊥BC,AD⊥DC,∠1=∠2.求证:AB=AD. 证明:因为AB⊥BC,AD⊥DC, 所以∠B=∠D=90°. 在△ABC 和△ADC 中, 所以△ABC≌△ADC (角角边). 所以AB=AD. 3.如图,已知AB=AE,∠1=∠2,∠B=∠E, 求证:BC=ED. 证明:因为∠1=∠2, 所以∠1+∠BAD=∠2+∠BAD, 即∠EAD=∠BAC. 在△AED和△ABC中, 所以△AED≌△ABC(角边角). 所以BC=ED. 4.课堂小结 在证明线段相等或角相等的题目中,通常通过证明这两条线段或角所在的三角形全等来得到线段相等或角相等,若这两条线段或角所在的两个三角形不全等,还可寻求题目中的已知条件或图形中的隐含条件通过等量代换来达到证明全等的目的. 两个相等的角或者两条相等的线段之间如果有公共部分,解题时往往需要加上这段公共部分得到新的相等的角或相等的线段. (1)要证三角形全等,至少要有一组“边”的条件,所以一般情况下,我们一般先找对应边;(2)在有一组对应边相等的前提下,我们通常找任意两组对应角相等即可.如果这一组对应边是所找两组角的夹边,则可根据角边角;如果这一组对应边是所找两组角中其中一组角的对边,则可根据角角边;(3)注意题目中的隐含条件:公共边、公共角、对顶角等. 5.板书设计 角边角:两角及其夹边分别相等的两个三角形全等 角角边:两角分别相等且其中一组等角的对边相等的两个三角形全等

教学设计反思 在学习角边角判定两三角形全等时,要注意强调角与边之间的位置关系.引导学生学会分析问题,把证明边相等或角相等转化为证明三角形全等.

同课章节目录