4.5 等腰三角形 第1课时 等腰三角形的性质 教案(表格式)2025-2026学年八年级上册数学湘教版

文档属性

| 名称 | 4.5 等腰三角形 第1课时 等腰三角形的性质 教案(表格式)2025-2026学年八年级上册数学湘教版 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 127.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-15 08:47:50 | ||

图片预览

文档简介

课题 第4章 4.5 等腰三角形 第1课时 等腰三角形的性质

授课教师 授课类型 新授课

教学目标 1.能够借助数学符号语言利用综合法证明等腰三角形的性质定理. 2.经历“探索—发现—猜想—证明”的过程,让学生进一步体会证明是探索活动的自然延续和必要发展,发展学生初步的演绎逻辑推理的能力. 3.启发引导学生体会探索结论和证明结论,及合情推理与演绎的相互依赖和相互补充的辩证关系.

教学重点、难点 教学重点:探索证明等腰三角形性质定理的思路与方法,掌握证明的基本要求和方法. 教学难点:明确推理证明的基本要求如明确条件和结论,能否用数学语言正确表达等.

教学方法 本节课将探索出等腰三角形的诸多特殊性质.

教学准备 多媒体课件

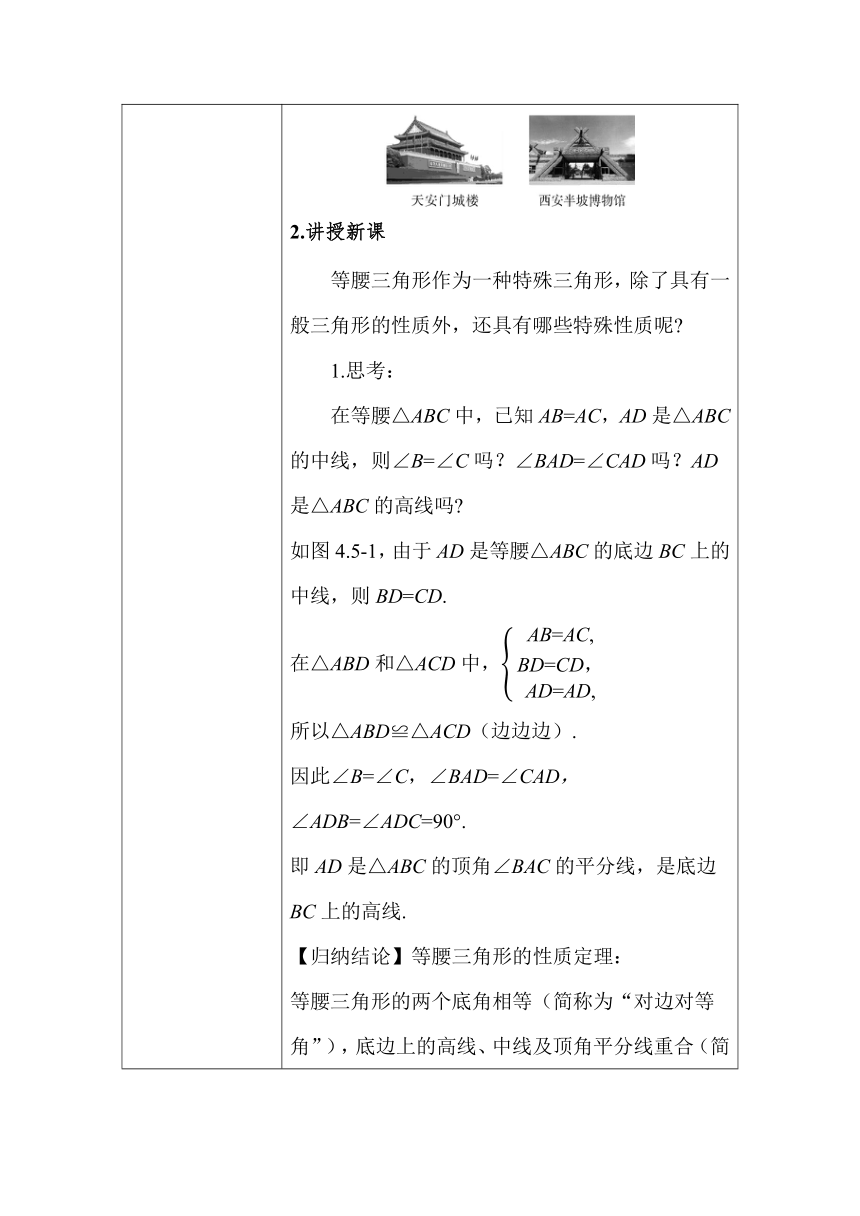

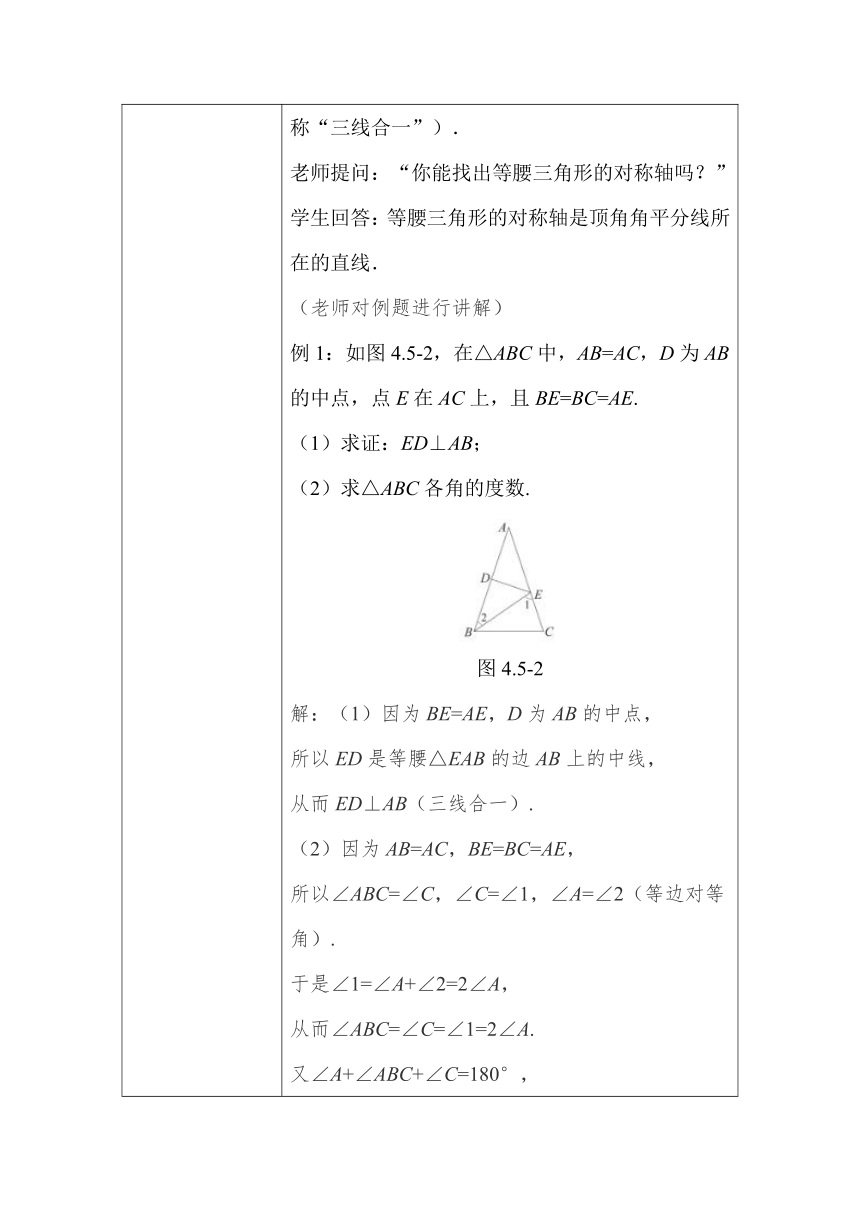

教学过程 1.新课导入 我们欣赏下列两个建筑物(如图),图中的三角形是什么样的特殊三角形?这样的三角形我们是怎样定义的?有什么性质? 2.讲授新课 等腰三角形作为一种特殊三角形,除了具有一般三角形的性质外,还具有哪些特殊性质呢 1.思考: 在等腰△ABC中,已知AB=AC,AD是△ABC的中线,则∠B=∠C吗?∠BAD=∠CAD吗?AD是△ABC的高线吗 如图4.5-1,由于AD是等腰△ABC的底边BC上的中线,则BD=CD. 在△ABD和△ACD中, 所以△ABD≌△ACD(边边边). 因此∠B=∠C,∠BAD=∠CAD,∠ADB=∠ADC=90°. 即AD是△ABC的顶角∠BAC的平分线,是底边BC上的高线. 【归纳结论】等腰三角形的性质定理: 等腰三角形的两个底角相等(简称为“对边对等角”),底边上的高线、中线及顶角平分线重合(简称“三线合一”). 老师提问:“你能找出等腰三角形的对称轴吗?” 学生回答:等腰三角形的对称轴是顶角角平分线所在的直线. (老师对例题进行讲解) 例1:如图4.5-2,在△ABC中,AB=AC,D为AB的中点,点E在AC上,且BE=BC=AE. (1)求证:ED⊥AB; (2)求△ABC各角的度数. 图4.5-2 解:(1)因为BE=AE,D为AB的中点, 所以ED是等腰△EAB的边AB上的中线, 从而ED⊥AB(三线合一). (2)因为AB=AC,BE=BC=AE, 所以∠ABC=∠C,∠C=∠1,∠A=∠2(等边对等角). 于是∠1=∠A+∠2=2∠A, 从而∠ABC=∠C=∠1=2∠A. 又∠A+∠ABC+∠C=180°, 于是∠A+2∠A+2∠A=180°, 从而∠A=36°, 因此∠A,∠ABC,∠C的度数分别为36°,72°,72°. 【说明】例1既可以巩固复习前一节学习的证明方法,又可以锻炼学生灵活运用性质的能力.在引导中可适当说明辅助线的作用. 2.议一议: 如图4.5-3所示的三角测平架中,AB=AC,在BC的中点D挂一个重锤,自然下垂,调整架身,使点A恰好在铅垂线上. 图4.5-3 (1)AD与BC是否垂直?试说明理由. (2)这时BC处于水平位置,为什么? 解:AD与BC垂直.理由如下: 因为AB=AC,所以△ABC是等腰三角形. 因为D是BC边上的中点, 所以AD是△ABC的中线, 所以AD是△ABC的高线, 所以AD⊥BC. (2)因为铅锤是自然下垂,垂直于地面, 又由(1)知,AD⊥BC, 所以BC处于水平位置. 【说明】通过本题的探究,使学生明白数学来源于生活,并运用于生活. 3.课堂小结 利用等腰三角形“三线合一”的性质定理进行计算,有两种类型:一是求边长,求边长时应利用等腰三角形的底边上的中线与其他两线互相重合;二是求角度,求角度时应利用等腰三角形的顶角的平分线或底边上的高与其他两线互相重合. 利用等腰三角形“三线合一”得出结论时,先必须已知一个条件,这个条件可以是等腰三角形的底边上的高,可以是底边上的中线,也可以是顶角的平分线.解题时,一般是用到其中的两条线互相重合. 4.板书设计

教学设计反思 等腰三角形的性质是几何中的一个重要内容. 在等腰三角形的边和角的有关计算中,要注意分情况讨论.在求边长时,还要注意与三角形的三边关系相结合.在学习中要注意能运用等腰三角形性质的总的前提条件是一个三角形中有两条边相等(即这个三角形是等腰三角形).

授课教师 授课类型 新授课

教学目标 1.能够借助数学符号语言利用综合法证明等腰三角形的性质定理. 2.经历“探索—发现—猜想—证明”的过程,让学生进一步体会证明是探索活动的自然延续和必要发展,发展学生初步的演绎逻辑推理的能力. 3.启发引导学生体会探索结论和证明结论,及合情推理与演绎的相互依赖和相互补充的辩证关系.

教学重点、难点 教学重点:探索证明等腰三角形性质定理的思路与方法,掌握证明的基本要求和方法. 教学难点:明确推理证明的基本要求如明确条件和结论,能否用数学语言正确表达等.

教学方法 本节课将探索出等腰三角形的诸多特殊性质.

教学准备 多媒体课件

教学过程 1.新课导入 我们欣赏下列两个建筑物(如图),图中的三角形是什么样的特殊三角形?这样的三角形我们是怎样定义的?有什么性质? 2.讲授新课 等腰三角形作为一种特殊三角形,除了具有一般三角形的性质外,还具有哪些特殊性质呢 1.思考: 在等腰△ABC中,已知AB=AC,AD是△ABC的中线,则∠B=∠C吗?∠BAD=∠CAD吗?AD是△ABC的高线吗 如图4.5-1,由于AD是等腰△ABC的底边BC上的中线,则BD=CD. 在△ABD和△ACD中, 所以△ABD≌△ACD(边边边). 因此∠B=∠C,∠BAD=∠CAD,∠ADB=∠ADC=90°. 即AD是△ABC的顶角∠BAC的平分线,是底边BC上的高线. 【归纳结论】等腰三角形的性质定理: 等腰三角形的两个底角相等(简称为“对边对等角”),底边上的高线、中线及顶角平分线重合(简称“三线合一”). 老师提问:“你能找出等腰三角形的对称轴吗?” 学生回答:等腰三角形的对称轴是顶角角平分线所在的直线. (老师对例题进行讲解) 例1:如图4.5-2,在△ABC中,AB=AC,D为AB的中点,点E在AC上,且BE=BC=AE. (1)求证:ED⊥AB; (2)求△ABC各角的度数. 图4.5-2 解:(1)因为BE=AE,D为AB的中点, 所以ED是等腰△EAB的边AB上的中线, 从而ED⊥AB(三线合一). (2)因为AB=AC,BE=BC=AE, 所以∠ABC=∠C,∠C=∠1,∠A=∠2(等边对等角). 于是∠1=∠A+∠2=2∠A, 从而∠ABC=∠C=∠1=2∠A. 又∠A+∠ABC+∠C=180°, 于是∠A+2∠A+2∠A=180°, 从而∠A=36°, 因此∠A,∠ABC,∠C的度数分别为36°,72°,72°. 【说明】例1既可以巩固复习前一节学习的证明方法,又可以锻炼学生灵活运用性质的能力.在引导中可适当说明辅助线的作用. 2.议一议: 如图4.5-3所示的三角测平架中,AB=AC,在BC的中点D挂一个重锤,自然下垂,调整架身,使点A恰好在铅垂线上. 图4.5-3 (1)AD与BC是否垂直?试说明理由. (2)这时BC处于水平位置,为什么? 解:AD与BC垂直.理由如下: 因为AB=AC,所以△ABC是等腰三角形. 因为D是BC边上的中点, 所以AD是△ABC的中线, 所以AD是△ABC的高线, 所以AD⊥BC. (2)因为铅锤是自然下垂,垂直于地面, 又由(1)知,AD⊥BC, 所以BC处于水平位置. 【说明】通过本题的探究,使学生明白数学来源于生活,并运用于生活. 3.课堂小结 利用等腰三角形“三线合一”的性质定理进行计算,有两种类型:一是求边长,求边长时应利用等腰三角形的底边上的中线与其他两线互相重合;二是求角度,求角度时应利用等腰三角形的顶角的平分线或底边上的高与其他两线互相重合. 利用等腰三角形“三线合一”得出结论时,先必须已知一个条件,这个条件可以是等腰三角形的底边上的高,可以是底边上的中线,也可以是顶角的平分线.解题时,一般是用到其中的两条线互相重合. 4.板书设计

教学设计反思 等腰三角形的性质是几何中的一个重要内容. 在等腰三角形的边和角的有关计算中,要注意分情况讨论.在求边长时,还要注意与三角形的三边关系相结合.在学习中要注意能运用等腰三角形性质的总的前提条件是一个三角形中有两条边相等(即这个三角形是等腰三角形).

同课章节目录