4.2.1 生态系统的自我调节 教案 (表格式)2025-2026学年生物学鲁科版(五四学制)(2024)七年级上册

文档属性

| 名称 | 4.2.1 生态系统的自我调节 教案 (表格式)2025-2026学年生物学鲁科版(五四学制)(2024)七年级上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 126.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-15 09:27:03 | ||

图片预览

文档简介

第一节 生态系统的自我调节

1.通过分析驼鹿和狼之间的数量变化关系图,阐明生态系统能通过自我调节维持生态平衡,发展生态学思维。

2.通过对某河流生态系统的变迁史的分析,阐明生态系统的自我调节能力是有限的,而且不同生态系统的自我调节能力不同。

3.通过多个实例分析破坏生态系统的因素,认同人与自然能够协调发展,进而关注生态问题,提高环保意识。

重点:生态平衡的概念。

难点:生态系统的自我调节能力。

教学活动 设计意图

一、创设情境 导入新课 多媒体展示两组图片:一组为遭受破坏(森林火灾、水域污染)的生态系统,另一组为自然恢复后的场景。 通过视觉反差引发学生对“生态系统如何恢复稳定性”的思考。 提问引导:“为什么有些生态系统能恢复原貌,而有些不能呢 ” 由此引出“自我调节能力”的核心概念。 通过观看图片引发学生对本节课的兴趣,并引入本节课内容。

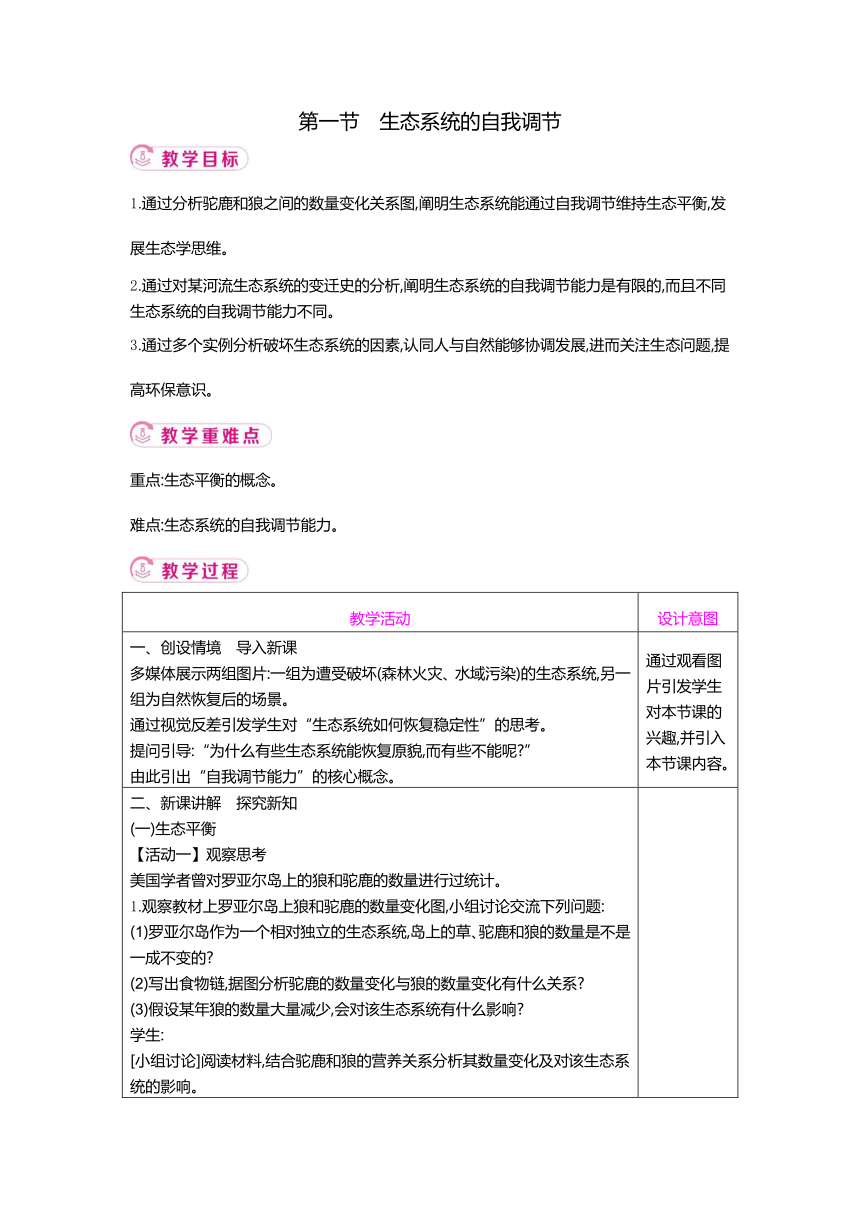

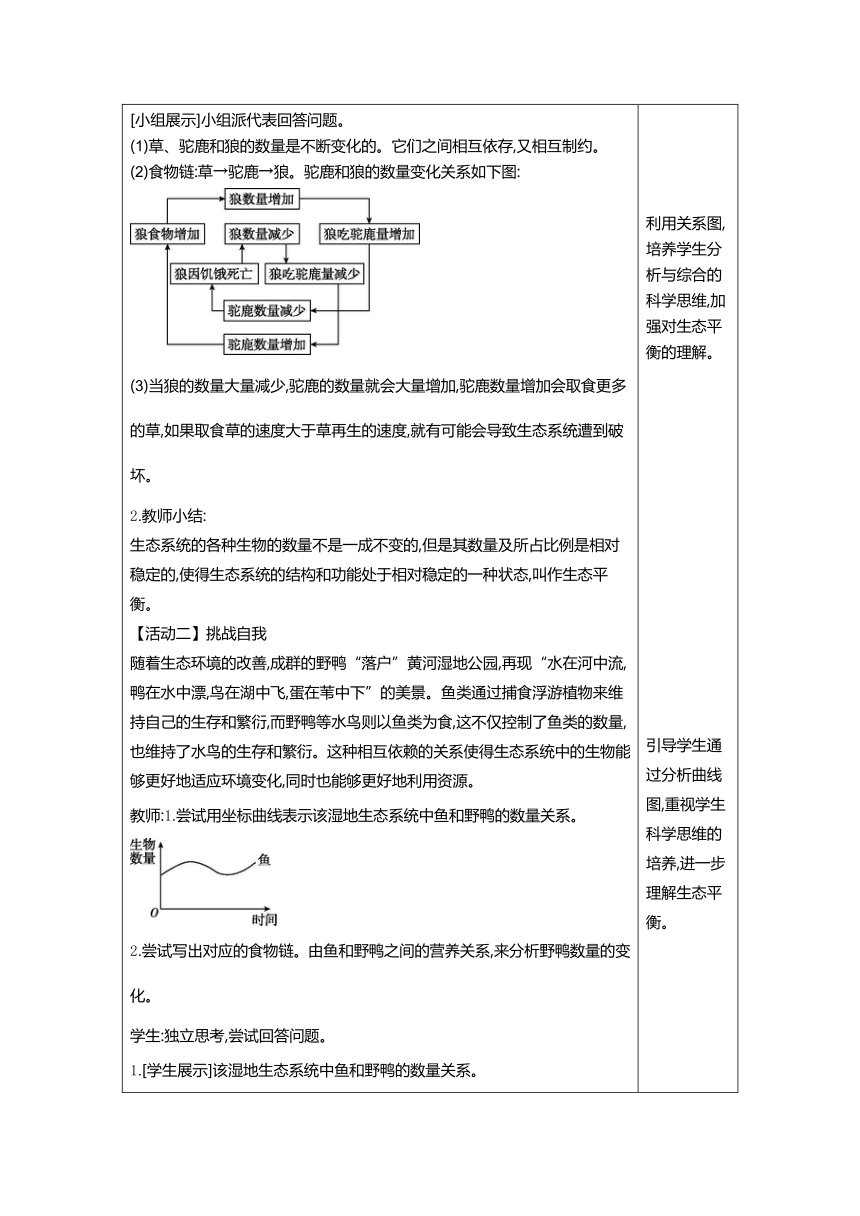

二、新课讲解 探究新知 (一)生态平衡 【活动一】观察思考 美国学者曾对罗亚尔岛上的狼和驼鹿的数量进行过统计。 1.观察教材上罗亚尔岛上狼和驼鹿的数量变化图,小组讨论交流下列问题: (1)罗亚尔岛作为一个相对独立的生态系统,岛上的草、驼鹿和狼的数量是不是一成不变的 (2)写出食物链,据图分析驼鹿的数量变化与狼的数量变化有什么关系 (3)假设某年狼的数量大量减少,会对该生态系统有什么影响 学生: [小组讨论]阅读材料,结合驼鹿和狼的营养关系分析其数量变化及对该生态系统的影响。 [小组展示]小组派代表回答问题。 (1)草、驼鹿和狼的数量是不断变化的。它们之间相互依存,又相互制约。 (2)食物链:草→驼鹿→狼。驼鹿和狼的数量变化关系如下图: (3)当狼的数量大量减少,驼鹿的数量就会大量增加,驼鹿数量增加会取食更多的草,如果取食草的速度大于草再生的速度,就有可能会导致生态系统遭到破坏。 2.教师小结: 生态系统的各种生物的数量不是一成不变的,但是其数量及所占比例是相对稳定的,使得生态系统的结构和功能处于相对稳定的一种状态,叫作生态平衡。 【活动二】挑战自我 随着生态环境的改善,成群的野鸭“落户”黄河湿地公园,再现“水在河中流,鸭在水中漂,鸟在湖中飞,蛋在苇中下”的美景。鱼类通过捕食浮游植物来维持自己的生存和繁衍,而野鸭等水鸟则以鱼类为食,这不仅控制了鱼类的数量,也维持了水鸟的生存和繁衍。这种相互依赖的关系使得生态系统中的生物能够更好地适应环境变化,同时也能够更好地利用资源。 教师:1.尝试用坐标曲线表示该湿地生态系统中鱼和野鸭的数量关系。 2.尝试写出对应的食物链。由鱼和野鸭之间的营养关系,来分析野鸭数量的变化。 学生:独立思考,尝试回答问题。 1.[学生展示]该湿地生态系统中鱼和野鸭的数量关系。 2.食物链:浮游植物→鱼→野鸭。 分析数量关系:鱼的数量增加→野鸭的数量增加→野鸭吃鱼的数量增加→鱼的数量减少→野鸭的数量减少→野鸭吃鱼的数量减少→鱼的数量增加。 (二)生态系统的自我调节能力 【活动三】分析讨论生态系统的自我调节能力 生态系统的各种生物之间相互依存,相互制约,共同维持着生态系统的平衡,那生态系统是如何维持生态平衡的呢 这种平衡能否被打破呢 1.阅读教材“分析讨论”河流生态系统的自我调节能力,小组讨论交流以下问题: (1)20世纪80年代以前,人们在河边淘米、洗菜、洗衣服,为什么小河的水质还能保持良好 (2)河流水质变差与排污强度有什么关系 这说明河流的自我调节能力有什么特点 (3)题述资料对你理解发展经济与保护生态环境的关系有什么启示 学生: [小组讨论]阅读资料,分析小河从最初的能维持生态平衡到生态系统遭到破坏的原因,说明生态系统自我调节能力的特点,关注经济发展与生态环境之间的关系。 [小组展示]小组派代表回答问题,其他小组可以补充说明。 (1)虽然人类的活动影响到了小河的水质和生物的数量,但小河通过自我调节,可以使小河内各种生物的数量和种类维持相对稳定来满足正常的物质循环和能量流动,所以水质依然能保持良好。 (2)排污强度增加会导致河流水质变差,说明河流的自我调节能力是有限的。 (3)小河的案例说明我们在发展经济的同时要关注生态环境,协调好两者之间的关系。 2.教师:其他生态系统也是这样的吗 请举出类似的例子来说明生态系统具有自我调节能力,但自我调节能力有限。 学生认真思考后积极回答。 [教师小结]生态系统可以通过自我调节来维持自身的稳定,但是生态系统的自我调节能力是有限的,当外力的干扰超出一定的限度时,生态平衡就会遭到破坏,需要很长时间才能恢复原状或部分恢复,有时则完全不能恢复。 【活动四】探究生态系统自我调节能力的强弱 不同的生态系统自我调节能力一样吗 什么样的生态系统自我调节能力强呢 [自我挑战]比较下图中的食物链和食物网,假设此时由于人类大量捕鱼,使得鱼的数量骤减,食物链和食物网中鸭子的数量是不是都会发生很大的变化呢 为什么 [独立思考]根据生物之间的营养关系来说明鸭子的数量变化。 食物链中:鱼骤减→鸭子的食物骤减→鸭子的数量骤减。 食物网中:鱼骤减→鸭子可以通过捕食螺蛳或虾来满足自身物质和能量的需求,所以鸭子的数量不会发生很大变化。 结合上述分析,黄河湿地公园生态系统和生态瓶相比,哪一个生态系统的自我调节能力更强 为什么 学生小结:黄河湿地公园生态系统的生物种类和数量更多,营养结构更复杂,自我调节能力更强。 教师:生态系统的自我调节能力取决于生物种类和数量及营养结构的复杂程度。 【活动五】搜集资料分析破坏生态系统的因素 同学们还收集了哪些生态系统遭到破坏的例子呢 并分析其被破坏的原因。 请各小组上台展示搜集的资料。 补充说明:目前,人为因素是破坏生态系统的主要因素。 破坏因素 情感升华:如果你是黄河湿地公园的管理人员,为了黄河湿地公园生态系统的持续发展,你有什么有效的建议 小结:我们在发展经济的同时,应当遵循生态系统的发展规律,关注生态安全,保持生态系统的稳定,实现生态系统的可持续发展。 利用关系图,培养学生分析与综合的科学思维,加强对生态平衡的理解。 引导学生通过分析曲线图,重视学生科学思维的培养,进一步理解生态平衡。 以“某河流生态系统的变迁”为例,创设情境,形成认知冲突,引发思考,问题驱动学生认识生态系统的自我调节能力是有限的。同时提出经济发展与保护生态环境之间关系的思考,激发学生辩论的科学思维,关注生态环境问题。 直观的生物间数量变化,降低学习的难度,发展学生归纳与概括的思维。 通过活动培养学生搜集和分析资料的能力,同时也让学生关注人类活动对生态系统的影响,提升环保意识,增强社会责任感。

三、巩固运用 拓展提升 为了防止麻雀吃粮食,某地大量捕杀麻雀,可是在大量捕杀麻雀后的几年里,却出现了严重的虫灾,农业生产因此遭受巨大损失。 (1)捕杀了麻雀,为何发生了严重的虫灾 (2)生态系统受到哪些因素的影响 (3)如何改善当地生态环境 学生思考后回答: (1)捕杀麻雀,导致害虫失去天敌,大量繁殖,致使生态失衡。 (2)生态系统稳定性受以下因素影响:生产者(植物)的种类和数量,营养结构的复杂程度,消费者之间的比例关系,非生物环境提供物质和能量的能力,分解者的分解能力等。 (3)改善当地生态环境的措施:植树种草,涵养水源,营造区域良好环境。调整结构,巩固退耕还林、还草成果。走生态农业发展之路,实现山绿、水清、村美、人富的目标。加强治理,保护资源,实现有序开发和综合利用。

第二章 生态安全

第一节 生态系统的自我调节

一、生态平衡

一般情况下,生态系统中各种生物的数量及其所占的比例是相对稳定的,能够维持正常的能量流动和物质循环,形成一种动态的平衡

二、生态系统的自我调节能力

1.生态系统具有自我调节能力

2.生态系统的自我调节能力是有一定限度的

3.一般来说,生态系统中生物的种类和数量越多,营养结构越复杂,自我调节能力越强;反之,自我调节能力就越弱

三、生态系统遭到破坏的因素有两类,一类是自然因素,另一类是人为因素

课堂活动丰富,既有小组合作,也有独立思考,通过不断创设问题,引导学生积极思考,主动学习,发现和掌握知识,同时培养学生归纳与总结的科学思维和辩证的逻辑思维能力。丰富的资料不仅点燃了学生对生物学科的学习热情,更重要的是锻炼了学生收集资料、解决问题的科学探究能力。在课堂中让学生去展示、去交流、去归纳,同时展示活动结束后,及时进行评价、补充和总结,做到了“收放自如”,让知识系统化和逻辑化,让课堂教学落到了实处。

1.通过分析驼鹿和狼之间的数量变化关系图,阐明生态系统能通过自我调节维持生态平衡,发展生态学思维。

2.通过对某河流生态系统的变迁史的分析,阐明生态系统的自我调节能力是有限的,而且不同生态系统的自我调节能力不同。

3.通过多个实例分析破坏生态系统的因素,认同人与自然能够协调发展,进而关注生态问题,提高环保意识。

重点:生态平衡的概念。

难点:生态系统的自我调节能力。

教学活动 设计意图

一、创设情境 导入新课 多媒体展示两组图片:一组为遭受破坏(森林火灾、水域污染)的生态系统,另一组为自然恢复后的场景。 通过视觉反差引发学生对“生态系统如何恢复稳定性”的思考。 提问引导:“为什么有些生态系统能恢复原貌,而有些不能呢 ” 由此引出“自我调节能力”的核心概念。 通过观看图片引发学生对本节课的兴趣,并引入本节课内容。

二、新课讲解 探究新知 (一)生态平衡 【活动一】观察思考 美国学者曾对罗亚尔岛上的狼和驼鹿的数量进行过统计。 1.观察教材上罗亚尔岛上狼和驼鹿的数量变化图,小组讨论交流下列问题: (1)罗亚尔岛作为一个相对独立的生态系统,岛上的草、驼鹿和狼的数量是不是一成不变的 (2)写出食物链,据图分析驼鹿的数量变化与狼的数量变化有什么关系 (3)假设某年狼的数量大量减少,会对该生态系统有什么影响 学生: [小组讨论]阅读材料,结合驼鹿和狼的营养关系分析其数量变化及对该生态系统的影响。 [小组展示]小组派代表回答问题。 (1)草、驼鹿和狼的数量是不断变化的。它们之间相互依存,又相互制约。 (2)食物链:草→驼鹿→狼。驼鹿和狼的数量变化关系如下图: (3)当狼的数量大量减少,驼鹿的数量就会大量增加,驼鹿数量增加会取食更多的草,如果取食草的速度大于草再生的速度,就有可能会导致生态系统遭到破坏。 2.教师小结: 生态系统的各种生物的数量不是一成不变的,但是其数量及所占比例是相对稳定的,使得生态系统的结构和功能处于相对稳定的一种状态,叫作生态平衡。 【活动二】挑战自我 随着生态环境的改善,成群的野鸭“落户”黄河湿地公园,再现“水在河中流,鸭在水中漂,鸟在湖中飞,蛋在苇中下”的美景。鱼类通过捕食浮游植物来维持自己的生存和繁衍,而野鸭等水鸟则以鱼类为食,这不仅控制了鱼类的数量,也维持了水鸟的生存和繁衍。这种相互依赖的关系使得生态系统中的生物能够更好地适应环境变化,同时也能够更好地利用资源。 教师:1.尝试用坐标曲线表示该湿地生态系统中鱼和野鸭的数量关系。 2.尝试写出对应的食物链。由鱼和野鸭之间的营养关系,来分析野鸭数量的变化。 学生:独立思考,尝试回答问题。 1.[学生展示]该湿地生态系统中鱼和野鸭的数量关系。 2.食物链:浮游植物→鱼→野鸭。 分析数量关系:鱼的数量增加→野鸭的数量增加→野鸭吃鱼的数量增加→鱼的数量减少→野鸭的数量减少→野鸭吃鱼的数量减少→鱼的数量增加。 (二)生态系统的自我调节能力 【活动三】分析讨论生态系统的自我调节能力 生态系统的各种生物之间相互依存,相互制约,共同维持着生态系统的平衡,那生态系统是如何维持生态平衡的呢 这种平衡能否被打破呢 1.阅读教材“分析讨论”河流生态系统的自我调节能力,小组讨论交流以下问题: (1)20世纪80年代以前,人们在河边淘米、洗菜、洗衣服,为什么小河的水质还能保持良好 (2)河流水质变差与排污强度有什么关系 这说明河流的自我调节能力有什么特点 (3)题述资料对你理解发展经济与保护生态环境的关系有什么启示 学生: [小组讨论]阅读资料,分析小河从最初的能维持生态平衡到生态系统遭到破坏的原因,说明生态系统自我调节能力的特点,关注经济发展与生态环境之间的关系。 [小组展示]小组派代表回答问题,其他小组可以补充说明。 (1)虽然人类的活动影响到了小河的水质和生物的数量,但小河通过自我调节,可以使小河内各种生物的数量和种类维持相对稳定来满足正常的物质循环和能量流动,所以水质依然能保持良好。 (2)排污强度增加会导致河流水质变差,说明河流的自我调节能力是有限的。 (3)小河的案例说明我们在发展经济的同时要关注生态环境,协调好两者之间的关系。 2.教师:其他生态系统也是这样的吗 请举出类似的例子来说明生态系统具有自我调节能力,但自我调节能力有限。 学生认真思考后积极回答。 [教师小结]生态系统可以通过自我调节来维持自身的稳定,但是生态系统的自我调节能力是有限的,当外力的干扰超出一定的限度时,生态平衡就会遭到破坏,需要很长时间才能恢复原状或部分恢复,有时则完全不能恢复。 【活动四】探究生态系统自我调节能力的强弱 不同的生态系统自我调节能力一样吗 什么样的生态系统自我调节能力强呢 [自我挑战]比较下图中的食物链和食物网,假设此时由于人类大量捕鱼,使得鱼的数量骤减,食物链和食物网中鸭子的数量是不是都会发生很大的变化呢 为什么 [独立思考]根据生物之间的营养关系来说明鸭子的数量变化。 食物链中:鱼骤减→鸭子的食物骤减→鸭子的数量骤减。 食物网中:鱼骤减→鸭子可以通过捕食螺蛳或虾来满足自身物质和能量的需求,所以鸭子的数量不会发生很大变化。 结合上述分析,黄河湿地公园生态系统和生态瓶相比,哪一个生态系统的自我调节能力更强 为什么 学生小结:黄河湿地公园生态系统的生物种类和数量更多,营养结构更复杂,自我调节能力更强。 教师:生态系统的自我调节能力取决于生物种类和数量及营养结构的复杂程度。 【活动五】搜集资料分析破坏生态系统的因素 同学们还收集了哪些生态系统遭到破坏的例子呢 并分析其被破坏的原因。 请各小组上台展示搜集的资料。 补充说明:目前,人为因素是破坏生态系统的主要因素。 破坏因素 情感升华:如果你是黄河湿地公园的管理人员,为了黄河湿地公园生态系统的持续发展,你有什么有效的建议 小结:我们在发展经济的同时,应当遵循生态系统的发展规律,关注生态安全,保持生态系统的稳定,实现生态系统的可持续发展。 利用关系图,培养学生分析与综合的科学思维,加强对生态平衡的理解。 引导学生通过分析曲线图,重视学生科学思维的培养,进一步理解生态平衡。 以“某河流生态系统的变迁”为例,创设情境,形成认知冲突,引发思考,问题驱动学生认识生态系统的自我调节能力是有限的。同时提出经济发展与保护生态环境之间关系的思考,激发学生辩论的科学思维,关注生态环境问题。 直观的生物间数量变化,降低学习的难度,发展学生归纳与概括的思维。 通过活动培养学生搜集和分析资料的能力,同时也让学生关注人类活动对生态系统的影响,提升环保意识,增强社会责任感。

三、巩固运用 拓展提升 为了防止麻雀吃粮食,某地大量捕杀麻雀,可是在大量捕杀麻雀后的几年里,却出现了严重的虫灾,农业生产因此遭受巨大损失。 (1)捕杀了麻雀,为何发生了严重的虫灾 (2)生态系统受到哪些因素的影响 (3)如何改善当地生态环境 学生思考后回答: (1)捕杀麻雀,导致害虫失去天敌,大量繁殖,致使生态失衡。 (2)生态系统稳定性受以下因素影响:生产者(植物)的种类和数量,营养结构的复杂程度,消费者之间的比例关系,非生物环境提供物质和能量的能力,分解者的分解能力等。 (3)改善当地生态环境的措施:植树种草,涵养水源,营造区域良好环境。调整结构,巩固退耕还林、还草成果。走生态农业发展之路,实现山绿、水清、村美、人富的目标。加强治理,保护资源,实现有序开发和综合利用。

第二章 生态安全

第一节 生态系统的自我调节

一、生态平衡

一般情况下,生态系统中各种生物的数量及其所占的比例是相对稳定的,能够维持正常的能量流动和物质循环,形成一种动态的平衡

二、生态系统的自我调节能力

1.生态系统具有自我调节能力

2.生态系统的自我调节能力是有一定限度的

3.一般来说,生态系统中生物的种类和数量越多,营养结构越复杂,自我调节能力越强;反之,自我调节能力就越弱

三、生态系统遭到破坏的因素有两类,一类是自然因素,另一类是人为因素

课堂活动丰富,既有小组合作,也有独立思考,通过不断创设问题,引导学生积极思考,主动学习,发现和掌握知识,同时培养学生归纳与总结的科学思维和辩证的逻辑思维能力。丰富的资料不仅点燃了学生对生物学科的学习热情,更重要的是锻炼了学生收集资料、解决问题的科学探究能力。在课堂中让学生去展示、去交流、去归纳,同时展示活动结束后,及时进行评价、补充和总结,做到了“收放自如”,让知识系统化和逻辑化,让课堂教学落到了实处。

同课章节目录