20 古诗三首 教案(表格式)

图片预览

文档简介

课时教学设计

课题 20.《古诗三首》 课型:新授课 课时:第一课时

授课时间 第 周 年 月 日 第 节 周 节数:

1.核心素养目标: ①文化自信:感受诗中描写的景物,体会诗人热爱祖国河山的感情。 ②语言运用:认识“返、苔”等4个生字,读准多音字“抹”,会写“返、望”等12个字。 ③思维能力:有感情的朗读故事,了解诗句的主要意思。 ④审美创造:能结合注释,用自己的话说说诗句的意思,想象诗中描绘的景色。

思政元素:学生讲文明、讲礼貌,孝敬父母,尊老爱幼。

2.学习重点难点: 能结合注释,用自己的话说说诗句的意思,想象诗中描绘的景色。

3.教学准备:PPT

4.学习活动设计:

环节一:谈话导入,读懂诗题

教师活动: 1.教师谈话导入,引出诗人李白,以“你们学过他的哪些诗”提问,引导学生进一步了解李白。教师对李白补充介绍,并出示其佳作《望天门山》。(课件出示《望天门山》,教师板书诗题。) 2.读懂诗题:指导学生正确朗读诗题“望/天门山”。李白“望”到了什么?“天门山”又是怎样的一座山呢? 学生活动: 1.学生进一步了解李白。 2.学生正确朗读诗题“望/天门山”。李白“望”到了什么?“天门山”又是怎样的一座山呢?

活动意图: 通过引导学生回顾对诗人李白的了解,创设情境,激发学生进一步了解李白的兴趣。

环节一:读通诗句,读出节奏

教师活动: 1.自由朗读《望天门山》,要求:读通诗句,读好停顿。 2.个人展示读。(课件相机呈现七言诗2/2/3的朗读节奏划分)教师提示学生拿起笔在自己的课本上画一画。 3.教师范读。引导:读古诗,不仅要读出节奏美,还要读出它的韵律美,关注“楚江开”“日边来”押ɑi韵。 4.学生各种形式地练读。 学生活动: 1.自由朗读《望天门山》,读通诗句,读好停顿。 2.学生拿起笔在自己的课本上画一画节奏划分。 3.读古诗,不仅要读出节奏美,还要读出它的韵律美,关注“楚江开”“日边来”押ɑi韵。 4.学生各种形式地练读。

活动意图: 通过多种形式的读,让学生读出节奏美和韵律美。

环节三:品词入境,感悟诗情

教师活动: 1.厘清景物,整体感知。 (1)请同学们默读古诗,找一找每句诗分别写了什么景物,用笔圈出来。 (2)结合注释,了解“天门”“青山”都是指“天门山”,“楚江”指流经楚地的长江部分,“碧水”指“长江水”。 2.抓关键字词想象画面。 (1)聚焦“断”“开”想象画面。 ①根据“断”的构字特点想象画面。(课件出示“断”字的小篆字形图)引导:左边像一把刀把两束丝完全剪断,右边像一把锋利的斧子。看到这个“断”字,你们能想象到天门山是怎样被分开的吗? ②聚焦“开”字想象画面。(在黑板上贴“山”字的卡片)引导:假如这是天门山,那么把天门山给分开的“大手”是什么?(教师演示动作) (2)理解“至此回”。引导:想象江水经过天门山时奔腾回旋的画面,进一步体会山险水涌的自然美景。 3.品“出”“来”,想象画面。(1)诗人乘船离天门山越来越近了,想象第3、4句诗描写的画面。(2)师相机质疑:两岸的青山是怎么“出”的?孤帆是怎么“来”的?(引导学生联系生活实际讨论:当你坐车 或骑车行驶在路上的时候,路前方的景物带给你怎样的感受?体会诗句中“出”“来”所描写的情形。)(3)体会诗人愉悦的心情和对壮丽河山的喜爱之情。 2.由“孤帆一片日边来”中的“孤帆”,联系《黄鹤楼送孟浩然之广陵》中的“孤帆”,体会诗人的不同心境。 3.总结学习这首诗的方法。 学生活动: 1.默读古诗,找一找每句诗分别写了什么景物,用笔圈出来。 预设圈画:天门、楚江、碧水、青山、孤帆、日。 2.学生结合注释,了解“天门”“青山”都是指“天门山”,“楚江”指流经楚地的长江部分,“碧水”指“长江水”。 3.聚焦“断”“开”想象画面。想象天门山是怎样被分开的。 4.体会山险水涌的自然美景。 5.品“出”“来”,想象画面。 6.学生联系生活实际讨论:当你坐车 或骑车行驶在路上的时候,路前方的景物带给你怎样的感受?体会诗句中“出”“来”所描写的情形。 7.体会诗人愉悦的心情和对壮丽河山的喜爱之情。 8.由“孤帆一片日边来”中的“孤帆”,联系《黄鹤楼送孟浩然之广陵》中的“孤帆”,体会诗人的不同心境。 9.总结学习这首诗的方法。

活动意图:通过反复通读古诗使学生真切地体会到故事中所表达的意境,同时设置悬念激发学生学习的兴趣。

环节四:积累背诵,指导书写

教师活动: 1.背诵积累。(1)齐读全诗,男女生比赛读。(2)填充诗句,指导背诵。(3)出示与诗句相关的图片,学生配相应诗句。 2.指导默写整首诗。(1)重点指导书写“断”“楚”。(2)指导古诗书写格式。(3)生自主默写,师巡视。 3.推荐学生自主阅读李白写的其他山水诗。 学生活动: 1.齐读全诗,男女生比赛读。 2.填充诗句,指导背诵。 3.出示与诗句相关的图片,学生配相应诗句。 4.默写整首诗。 5.自主阅读李白写的其他山水诗。

活动意图: 通过背诵课文,拉近了学生与课文之间的距离,从而使学生整体感知课文。

5.作业设计: 基础作业:书写本课的生字。 巩固作业:完成同步练习册。 提升作业:阅读李白写的其他山水诗。

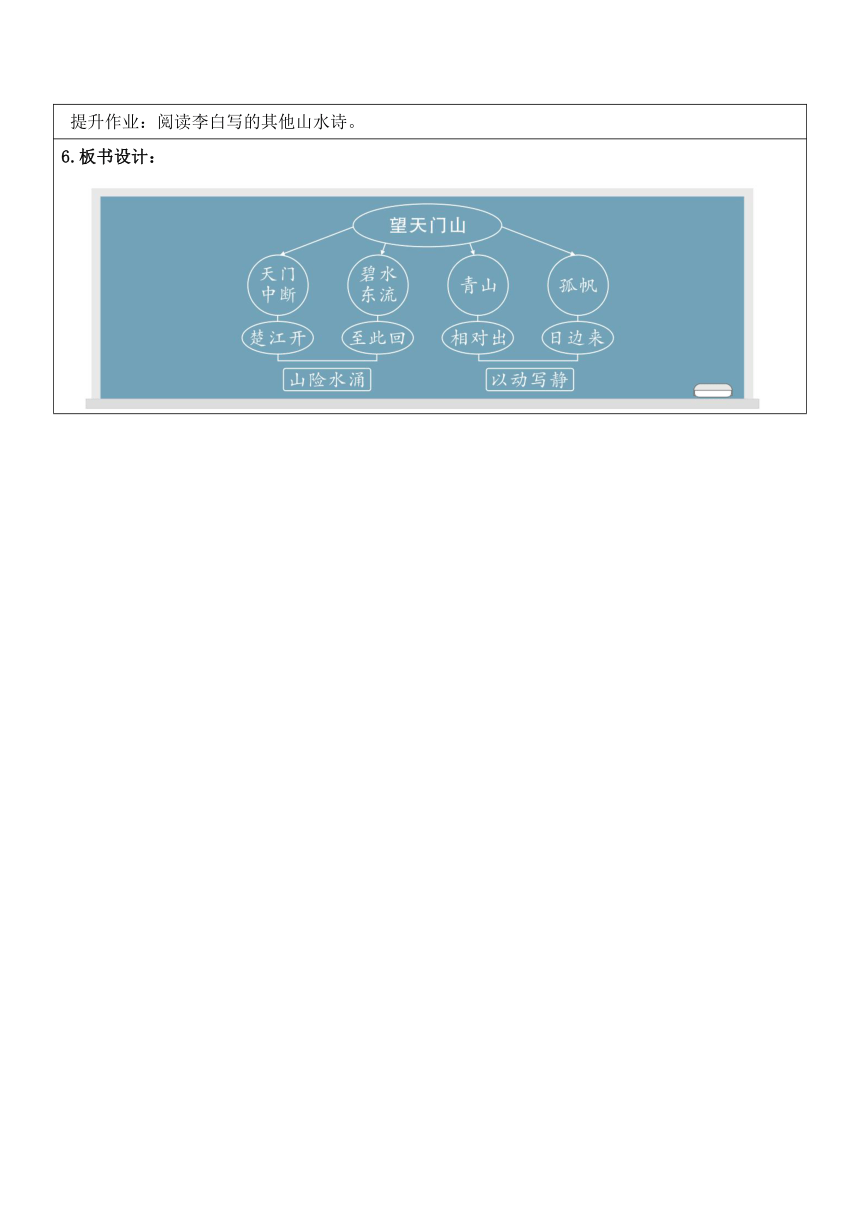

6.板书设计:

课时教学设计

课题 20.《古诗三首》 课型:新授课 课时:第二课时

授课时间 第 周 年 月 日 第 节 周 节数:

1.核心素养目标: ①文化自信:感受诗中描写的景物,体会诗人热爱祖国河山的感情。 ②语言运用:认识“返、苔”等4个生字,读准多音字“抹”,会写“返、望”等12个字。 ③思维能力:有感情的朗读故事,了解诗句的主要意思。 ④审美创造:能结合注释,用自己的话说说诗句的意思,想象诗中描绘的景色。

思政元素:学生讲文明、讲礼貌,孝敬父母,尊老爱幼。

2.学习重点难点: 能结合注释,用自己的话说说诗句的意思,想象诗中描绘的景色。

3.教学准备:PPT

4.学习活动设计:

环节一:回顾学法,导入新课

教师活动: 1.背诵《望天门山》。 2.回顾学习《望天门山》的方法:(1)读通诗句,读出节奏;(2)借助注释读,抓关键字词想象画面;(3)品词入境,感悟诗情。 3.明确学习任务:今天我们要运用这样的学习方法,学习本课另外两首古诗,去领略古时鹿柴和西湖的美丽风光。 学生活动: 1.学生进一步了解李白。 2.学生正确朗读诗题“望/天门山”。李白“望”到了什么?“天门山”又是怎样的一座山呢?

活动意图: 通过复习上节课的知识,将学生引入本课的学习。通过有感情地朗读,学生能切身体会到作者所表达的感情。

环节一:迁移学法,学习《饮湖上初晴后雨》

教师活动: 1.过渡揭题:(1)师谈话引出诗题。(2)(师板书诗题)指导学生正确读诗题,猜诗意。 2.简介诗人苏轼及本诗的写作背景。 3.运用学过的方法自学古诗。 (1)(课件出示学法)学生自主学习:学生小组内交流,教师相机指导朗读,注意字音、朗读节奏。 (2)检验自学效果:这首诗写的是什么大家都读懂了吗?你的脑海里浮现了怎样的画面? ①(出示晴天西湖)你想到了哪个词语?(板书:潋滟)假如你正和苏轼坐在船上同游,你会看到什么样的美景?想象说话:金色的阳光洒在西湖上,西湖碧波荡漾,波光粼粼。(课件出示诗句) ②“西湖之雨”你们又是抓住什么关键词感受到的?(板书:空蒙) (出示雨天西湖)想象说话:轻纱似的雨洒在西湖上,西湖云雾迷蒙,群山若隐若现。(课件出示诗句) ③多种形式赏读“晴、雨西湖”:晴、雨两种天气,西湖两种美!我们怎样才能把这么美的诗句读好呢? (3)引导学生交流诗人把西湖比喻成“西子”的巧妙,入境体会赞美之情:①简介西施,了解西施:与王昭君、貂蝉、杨玉环并称“中国古代四大美人”。②引导学生感悟诗情:这么美的西施,诗人是怎么赞美她的呢?“淡妆浓抹”只是赞美西施吗?③指导朗读。 (4)链接两首写西湖的诗,进一步感受“淡妆浓抹总相宜”:①(课件出示《晓出净慈寺送林子方》《六月二十七日望湖楼醉书》两首写西湖的诗)教师指导学生读完后谈谈感受到了西湖怎样的美。②小结时回扣“淡妆浓抹总相宜”。 4.背诵、积累古诗:(1)指名读,齐读。(2)填空搭支架背诵。(3)根据描述说诗句。(4)齐背全诗。 学生活动: 1.学生正确读诗题,猜诗意。 2.学生小组内交流,注意字音、朗读节奏。 3.学生回答:这首诗写的是什么?脑海里浮现了怎样的画面? 4.“西湖之雨”是抓住什么关键词感受到的? 5.学生交流诗人把西湖比喻成“西子”的巧妙,入境体会赞美之情。 6.学生感悟诗情:这么美的西施,诗人是怎么赞美她的呢? 7.链接两首写西湖的诗,进一步感受“淡妆浓抹总相宜”。 8.背诵、积累古诗:(1)齐读。(2)填空搭支架背诵。(3)根据描述说诗句。(4)齐背全诗。

活动意图: 先引导学生自学,初步掌握学习古诗的方法,为后续迁移学习打下基础。

环节三:运用学法,学习《鹿柴》

教师活动: 1.小组合作学习:(1)谈话导入,引出诗题。(2)简介王维。(3)(课件出示学习单)请大家以小组为单位,运用前两首诗的学习方法,小组合作学习这首古诗。 2.朗读古诗。提示:注意“柴”字的读音;把握好停顿,读出节奏美、韵律美。 3.读懂诗意:(1)感知诗意:结合插图、注释,练习说诗意。(2)适时点拨重点词语(“鹿柴”“但”“返景”)的意思。 4.想象诗境。 (1)自由读诗,说说整首诗给你怎样的感受。 (2)提问:哪句诗给你这种感觉?你通过这句诗仿佛看到了什么?听到了什么? 5.熟读成诵。师生合作朗读;同桌赛读;全班齐诵;小组比赛背诵。 学生活动: 1.以小组为单位,运用前两首诗的学习方法,小组合作学习这首古诗。 2.朗读古诗。提示:注意“柴”字的读音;把握好停顿,读出节奏美、韵律美。 3.感知诗意:结合插图、注释,练习说诗意。 4.自由读诗,说说整首诗给你怎样的感受。 预设:幽静、深远 5.学生思考:哪句诗给你这种感觉?你通过这句诗仿佛看到了什么?听到了什么? 预设:第一句直接写出山的空旷;第二句从听觉的角度,用人的声音衬托出山林的寂静;第三句写出深山的幽深;第四句从视觉的角度,写夕阳余晖照射在青苔上,更显幽暗。 6.师生合作朗读;同桌赛读;全班齐诵;小组比赛背诵。

活动意图:运用学习前两首古诗的方法自学古诗《鹿柴》,学以致用的同时,强化学生对方法的掌握。

环节四:指导书写,交流收获

教师活动: 1.指导书写“返、饮、亦、欲、抹、宜”。 2.交流学习所得:学习了这几首古诗,你有什么收获? 点拨:引导学生从古诗内容、学习方法、学习体会等方面谈收获。 3.回顾学习三首古诗的方法以及诗中所描绘的美景,持续激发学生对“山水诗”的兴趣,鼓励学生课下继续去领略自然山水的壮丽和古诗的魅力。 学生活动: 1.学生练写。 2.学生总结:学习了这几首古诗,你有什么收获?

活动意图: 通过谈收获,加深学生对诗的理解,同时也加强需饿死表达能力的培养。

5.作业设计: 基础作业:书写本课的生字。 巩固作业:完成同步练习册。 提升作业:把三首诗背诵给爸爸妈妈听。

6.板书设计:

7.教学反思与改进: 成功之处: 不足之处: 改进措施

检查 签字 备课组 教研组 教研室

课题 20.《古诗三首》 课型:新授课 课时:第一课时

授课时间 第 周 年 月 日 第 节 周 节数:

1.核心素养目标: ①文化自信:感受诗中描写的景物,体会诗人热爱祖国河山的感情。 ②语言运用:认识“返、苔”等4个生字,读准多音字“抹”,会写“返、望”等12个字。 ③思维能力:有感情的朗读故事,了解诗句的主要意思。 ④审美创造:能结合注释,用自己的话说说诗句的意思,想象诗中描绘的景色。

思政元素:学生讲文明、讲礼貌,孝敬父母,尊老爱幼。

2.学习重点难点: 能结合注释,用自己的话说说诗句的意思,想象诗中描绘的景色。

3.教学准备:PPT

4.学习活动设计:

环节一:谈话导入,读懂诗题

教师活动: 1.教师谈话导入,引出诗人李白,以“你们学过他的哪些诗”提问,引导学生进一步了解李白。教师对李白补充介绍,并出示其佳作《望天门山》。(课件出示《望天门山》,教师板书诗题。) 2.读懂诗题:指导学生正确朗读诗题“望/天门山”。李白“望”到了什么?“天门山”又是怎样的一座山呢? 学生活动: 1.学生进一步了解李白。 2.学生正确朗读诗题“望/天门山”。李白“望”到了什么?“天门山”又是怎样的一座山呢?

活动意图: 通过引导学生回顾对诗人李白的了解,创设情境,激发学生进一步了解李白的兴趣。

环节一:读通诗句,读出节奏

教师活动: 1.自由朗读《望天门山》,要求:读通诗句,读好停顿。 2.个人展示读。(课件相机呈现七言诗2/2/3的朗读节奏划分)教师提示学生拿起笔在自己的课本上画一画。 3.教师范读。引导:读古诗,不仅要读出节奏美,还要读出它的韵律美,关注“楚江开”“日边来”押ɑi韵。 4.学生各种形式地练读。 学生活动: 1.自由朗读《望天门山》,读通诗句,读好停顿。 2.学生拿起笔在自己的课本上画一画节奏划分。 3.读古诗,不仅要读出节奏美,还要读出它的韵律美,关注“楚江开”“日边来”押ɑi韵。 4.学生各种形式地练读。

活动意图: 通过多种形式的读,让学生读出节奏美和韵律美。

环节三:品词入境,感悟诗情

教师活动: 1.厘清景物,整体感知。 (1)请同学们默读古诗,找一找每句诗分别写了什么景物,用笔圈出来。 (2)结合注释,了解“天门”“青山”都是指“天门山”,“楚江”指流经楚地的长江部分,“碧水”指“长江水”。 2.抓关键字词想象画面。 (1)聚焦“断”“开”想象画面。 ①根据“断”的构字特点想象画面。(课件出示“断”字的小篆字形图)引导:左边像一把刀把两束丝完全剪断,右边像一把锋利的斧子。看到这个“断”字,你们能想象到天门山是怎样被分开的吗? ②聚焦“开”字想象画面。(在黑板上贴“山”字的卡片)引导:假如这是天门山,那么把天门山给分开的“大手”是什么?(教师演示动作) (2)理解“至此回”。引导:想象江水经过天门山时奔腾回旋的画面,进一步体会山险水涌的自然美景。 3.品“出”“来”,想象画面。(1)诗人乘船离天门山越来越近了,想象第3、4句诗描写的画面。(2)师相机质疑:两岸的青山是怎么“出”的?孤帆是怎么“来”的?(引导学生联系生活实际讨论:当你坐车 或骑车行驶在路上的时候,路前方的景物带给你怎样的感受?体会诗句中“出”“来”所描写的情形。)(3)体会诗人愉悦的心情和对壮丽河山的喜爱之情。 2.由“孤帆一片日边来”中的“孤帆”,联系《黄鹤楼送孟浩然之广陵》中的“孤帆”,体会诗人的不同心境。 3.总结学习这首诗的方法。 学生活动: 1.默读古诗,找一找每句诗分别写了什么景物,用笔圈出来。 预设圈画:天门、楚江、碧水、青山、孤帆、日。 2.学生结合注释,了解“天门”“青山”都是指“天门山”,“楚江”指流经楚地的长江部分,“碧水”指“长江水”。 3.聚焦“断”“开”想象画面。想象天门山是怎样被分开的。 4.体会山险水涌的自然美景。 5.品“出”“来”,想象画面。 6.学生联系生活实际讨论:当你坐车 或骑车行驶在路上的时候,路前方的景物带给你怎样的感受?体会诗句中“出”“来”所描写的情形。 7.体会诗人愉悦的心情和对壮丽河山的喜爱之情。 8.由“孤帆一片日边来”中的“孤帆”,联系《黄鹤楼送孟浩然之广陵》中的“孤帆”,体会诗人的不同心境。 9.总结学习这首诗的方法。

活动意图:通过反复通读古诗使学生真切地体会到故事中所表达的意境,同时设置悬念激发学生学习的兴趣。

环节四:积累背诵,指导书写

教师活动: 1.背诵积累。(1)齐读全诗,男女生比赛读。(2)填充诗句,指导背诵。(3)出示与诗句相关的图片,学生配相应诗句。 2.指导默写整首诗。(1)重点指导书写“断”“楚”。(2)指导古诗书写格式。(3)生自主默写,师巡视。 3.推荐学生自主阅读李白写的其他山水诗。 学生活动: 1.齐读全诗,男女生比赛读。 2.填充诗句,指导背诵。 3.出示与诗句相关的图片,学生配相应诗句。 4.默写整首诗。 5.自主阅读李白写的其他山水诗。

活动意图: 通过背诵课文,拉近了学生与课文之间的距离,从而使学生整体感知课文。

5.作业设计: 基础作业:书写本课的生字。 巩固作业:完成同步练习册。 提升作业:阅读李白写的其他山水诗。

6.板书设计:

课时教学设计

课题 20.《古诗三首》 课型:新授课 课时:第二课时

授课时间 第 周 年 月 日 第 节 周 节数:

1.核心素养目标: ①文化自信:感受诗中描写的景物,体会诗人热爱祖国河山的感情。 ②语言运用:认识“返、苔”等4个生字,读准多音字“抹”,会写“返、望”等12个字。 ③思维能力:有感情的朗读故事,了解诗句的主要意思。 ④审美创造:能结合注释,用自己的话说说诗句的意思,想象诗中描绘的景色。

思政元素:学生讲文明、讲礼貌,孝敬父母,尊老爱幼。

2.学习重点难点: 能结合注释,用自己的话说说诗句的意思,想象诗中描绘的景色。

3.教学准备:PPT

4.学习活动设计:

环节一:回顾学法,导入新课

教师活动: 1.背诵《望天门山》。 2.回顾学习《望天门山》的方法:(1)读通诗句,读出节奏;(2)借助注释读,抓关键字词想象画面;(3)品词入境,感悟诗情。 3.明确学习任务:今天我们要运用这样的学习方法,学习本课另外两首古诗,去领略古时鹿柴和西湖的美丽风光。 学生活动: 1.学生进一步了解李白。 2.学生正确朗读诗题“望/天门山”。李白“望”到了什么?“天门山”又是怎样的一座山呢?

活动意图: 通过复习上节课的知识,将学生引入本课的学习。通过有感情地朗读,学生能切身体会到作者所表达的感情。

环节一:迁移学法,学习《饮湖上初晴后雨》

教师活动: 1.过渡揭题:(1)师谈话引出诗题。(2)(师板书诗题)指导学生正确读诗题,猜诗意。 2.简介诗人苏轼及本诗的写作背景。 3.运用学过的方法自学古诗。 (1)(课件出示学法)学生自主学习:学生小组内交流,教师相机指导朗读,注意字音、朗读节奏。 (2)检验自学效果:这首诗写的是什么大家都读懂了吗?你的脑海里浮现了怎样的画面? ①(出示晴天西湖)你想到了哪个词语?(板书:潋滟)假如你正和苏轼坐在船上同游,你会看到什么样的美景?想象说话:金色的阳光洒在西湖上,西湖碧波荡漾,波光粼粼。(课件出示诗句) ②“西湖之雨”你们又是抓住什么关键词感受到的?(板书:空蒙) (出示雨天西湖)想象说话:轻纱似的雨洒在西湖上,西湖云雾迷蒙,群山若隐若现。(课件出示诗句) ③多种形式赏读“晴、雨西湖”:晴、雨两种天气,西湖两种美!我们怎样才能把这么美的诗句读好呢? (3)引导学生交流诗人把西湖比喻成“西子”的巧妙,入境体会赞美之情:①简介西施,了解西施:与王昭君、貂蝉、杨玉环并称“中国古代四大美人”。②引导学生感悟诗情:这么美的西施,诗人是怎么赞美她的呢?“淡妆浓抹”只是赞美西施吗?③指导朗读。 (4)链接两首写西湖的诗,进一步感受“淡妆浓抹总相宜”:①(课件出示《晓出净慈寺送林子方》《六月二十七日望湖楼醉书》两首写西湖的诗)教师指导学生读完后谈谈感受到了西湖怎样的美。②小结时回扣“淡妆浓抹总相宜”。 4.背诵、积累古诗:(1)指名读,齐读。(2)填空搭支架背诵。(3)根据描述说诗句。(4)齐背全诗。 学生活动: 1.学生正确读诗题,猜诗意。 2.学生小组内交流,注意字音、朗读节奏。 3.学生回答:这首诗写的是什么?脑海里浮现了怎样的画面? 4.“西湖之雨”是抓住什么关键词感受到的? 5.学生交流诗人把西湖比喻成“西子”的巧妙,入境体会赞美之情。 6.学生感悟诗情:这么美的西施,诗人是怎么赞美她的呢? 7.链接两首写西湖的诗,进一步感受“淡妆浓抹总相宜”。 8.背诵、积累古诗:(1)齐读。(2)填空搭支架背诵。(3)根据描述说诗句。(4)齐背全诗。

活动意图: 先引导学生自学,初步掌握学习古诗的方法,为后续迁移学习打下基础。

环节三:运用学法,学习《鹿柴》

教师活动: 1.小组合作学习:(1)谈话导入,引出诗题。(2)简介王维。(3)(课件出示学习单)请大家以小组为单位,运用前两首诗的学习方法,小组合作学习这首古诗。 2.朗读古诗。提示:注意“柴”字的读音;把握好停顿,读出节奏美、韵律美。 3.读懂诗意:(1)感知诗意:结合插图、注释,练习说诗意。(2)适时点拨重点词语(“鹿柴”“但”“返景”)的意思。 4.想象诗境。 (1)自由读诗,说说整首诗给你怎样的感受。 (2)提问:哪句诗给你这种感觉?你通过这句诗仿佛看到了什么?听到了什么? 5.熟读成诵。师生合作朗读;同桌赛读;全班齐诵;小组比赛背诵。 学生活动: 1.以小组为单位,运用前两首诗的学习方法,小组合作学习这首古诗。 2.朗读古诗。提示:注意“柴”字的读音;把握好停顿,读出节奏美、韵律美。 3.感知诗意:结合插图、注释,练习说诗意。 4.自由读诗,说说整首诗给你怎样的感受。 预设:幽静、深远 5.学生思考:哪句诗给你这种感觉?你通过这句诗仿佛看到了什么?听到了什么? 预设:第一句直接写出山的空旷;第二句从听觉的角度,用人的声音衬托出山林的寂静;第三句写出深山的幽深;第四句从视觉的角度,写夕阳余晖照射在青苔上,更显幽暗。 6.师生合作朗读;同桌赛读;全班齐诵;小组比赛背诵。

活动意图:运用学习前两首古诗的方法自学古诗《鹿柴》,学以致用的同时,强化学生对方法的掌握。

环节四:指导书写,交流收获

教师活动: 1.指导书写“返、饮、亦、欲、抹、宜”。 2.交流学习所得:学习了这几首古诗,你有什么收获? 点拨:引导学生从古诗内容、学习方法、学习体会等方面谈收获。 3.回顾学习三首古诗的方法以及诗中所描绘的美景,持续激发学生对“山水诗”的兴趣,鼓励学生课下继续去领略自然山水的壮丽和古诗的魅力。 学生活动: 1.学生练写。 2.学生总结:学习了这几首古诗,你有什么收获?

活动意图: 通过谈收获,加深学生对诗的理解,同时也加强需饿死表达能力的培养。

5.作业设计: 基础作业:书写本课的生字。 巩固作业:完成同步练习册。 提升作业:把三首诗背诵给爸爸妈妈听。

6.板书设计:

7.教学反思与改进: 成功之处: 不足之处: 改进措施

检查 签字 备课组 教研组 教研室

同课章节目录

- 第一单元

- 1 大青树下的小学

- 2 花的学校

- 3 *不懂就要问

- 习作:猜猜他是谁

- 语文园地

- 第二单元

- 4 古诗三首

- 5 铺满金色巴掌的水泥道

- 6 秋天的雨

- 7 *听听,秋的声音

- 习作:写日记

- 语文园地

- 第三单元

- 8 卖火柴的小女孩

- 9 *那一定会很好

- 10 在牛肚子里旅行

- 11 *一块奶酪

- 习作:我来编童话

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 总也倒不了的老屋

- 13* 胡萝卜先生的长胡子

- 14* 小狗学叫

- 口语交际:名字里的故事

- 习作:续写故事

- 语文园地

- 第五单元

- 15 搭船的鸟

- 16 金色的草地

- 习作例文

- 习作:我们眼中的缤纷世界

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 富饶的西沙群岛

- 19 海滨小城

- 20 美丽的小兴安岭

- 习作:这儿真美

- 语文园地

- 第七单元

- 21 大自然的声音

- 22 读不完的大书

- 23 父亲、树林和鸟

- 口语交际:身边的“小事”

- 习作:我有一个想法

- 语文园地

- 第八单元

- 24 司马光

- 25 掌声

- 26 灰雀

- 27 *手术台就是阵地

- 口语交际:请教

- 习作:那次玩得真高兴

- 语文园地