5.4 一元一次方程与实际问题 教案 2025-2026学年数学青岛版(2024)七年级上册

文档属性

| 名称 | 5.4 一元一次方程与实际问题 教案 2025-2026学年数学青岛版(2024)七年级上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 196.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 青岛版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-15 21:17:09 | ||

图片预览

文档简介

5.4 一元一次方程与实际问题

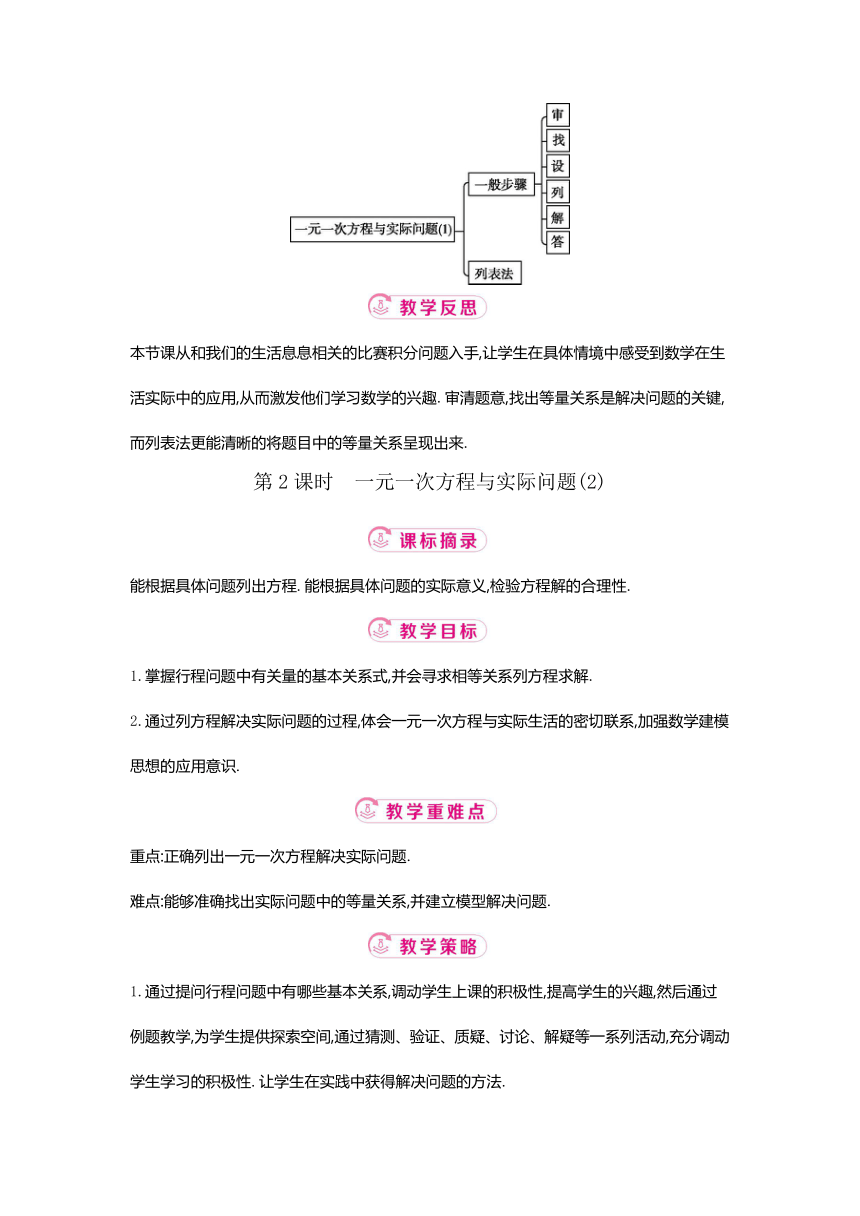

第1课时 一元一次方程与实际问题(1)

能根据具体问题列出方程.能根据具体问题的实际意义,检验方程解的合理性.

1.掌握实际问题中有关量的基本关系式,并会寻求相等关系列方程求解.

2.通过列方程解决实际问题的过程,体会一元一次方程与实际生活的密切联系,加强数学建模思想的应用意识.

重点:正确列出一元一次方程解决实际问题.

难点:能够准确找出实际问题中的等量关系,并建立模型解决问题.

1.以生活中一个常见的问题展开,引起学生的兴趣,让学生们认识到数学知识与实际生活息息相关.然后通过例题教学,为学生提供探索空间,通过猜测、验证、质疑、讨论、解疑等一系列活动,充分调动学生学习的积极性.让学生在实践中获得解决问题的方法.

2.引导学生用不同的方式设未知数,用不同的相等关系列方程,并加以比较研究,同时让学生注意到检验方程解的合理性,切实提高学生分析问题和解决问题的能力.

(一)情境导入

王老师为学校购买运动会的奖品,回学校向领导交付时说:“我买了笔记本和课外书共100本,单价分别为8元和12元,共花费了1500元,还剩余460元,请领导验收!”请帮忙算一下,王老师买了多少本笔记本和课外书

问题1 该问题中的等量关系是什么

问题2 你能不能根据你说的等量关系列出方程解决这个问题呢

(二)新知初探

探究一 积分问题

问题1 某中学正在举办科普知识竞赛,规则如下:每次答题前需要先按响抢答器,获得抢答权,答对一次得20分,答错、答不出均扣10分,小亮按响抢答器12次,最后得120分,他答对的次数是多少

解:设小亮答对的次数为x,在下面的表格中,用含x的代数式表示问题中其他的未知量,

答对 答错、答不出

次数/次 x 12-x

得(扣)分/分 20x 10(12-x)

根据题目中的等量关系:

所得的分数-扣掉的分数=120.

列出方程

20x-10(12-x)=120.

解方程,得x=8.

所以小亮答对8次.

小结:

列方程解决实际问题的一般步骤:

①理解题意,明确问题中的已知量、未知量;

②用字母表示问题中的一个未知量,并根据问题中的数量关系用含该字母的代数式表示其他未知量;

③根据等量关系,列出方程;

④解方程求出未知数的值;

⑤写出答案.

任务一 意图说明

通过提问和学生回答,了解学生对问题中信息的理解能力,引导学生对问题中信息通过表格做初步梳理和简单加工;通过对表格填空,检验学生是否能够理解问题中信息的含义,并渗透如何寻求相等关系.最终得出列方程解决实际问题的一般步骤.

探究二 例题讲解

例题.粮仓在保障粮食安全方面发挥着重要作用.甲、乙两个粮仓共存小麦400 t,如果甲粮仓运进小麦30 t,乙粮仓运出小麦50 t,两个粮仓所存小麦质量恰好相等,那么原来两个粮仓各存小麦多少吨

分析:设甲粮仓原来存小麦x t,完成下列表格:

甲粮仓存小麦质量/t 乙粮仓存小麦质量/t

原来 x

现在

题目中的等量关系是甲粮仓现存小麦质量=乙粮仓现存小麦质量

解:设原来甲粮仓存小麦xt,则乙粮仓存小麦(400-x)t,根据题意,得

x+30=(400-x)-50.

解方程,得x=160.

此时,400-x=240.

所以,原来甲、乙两粮仓分别存有小麦160 t和240 t.

[方法归纳] 列方程解实际问题时,首先要读懂题意,明确问题中的已知量和未知量.然后用字母表示其中一个未知量,为了更加明确题目中的等量关系,可画出表格表示各个量,最后根据等量关系列方程求解.注意,要检验一下得出的解是不是符合实际意义.

任务二 意图说明

通过例题,引导学生用列表法寻找题目中的等量关系,体会列表法在实际问题中的应用.

(三)当堂达标(要求:限时5分钟,独立完成)

1.父亲与小强下棋(设没有平局),父亲胜一盘记2分,小强胜一盘记3分,下了10盘后,两人得分相等.若设小强胜的盘数是x,则x应满足的方程是(B)

A.2x=3(10-x) B.3x=2(10-x)

C.2x=3(10+x) D.3x=2(10+x)

2.程大位是我国明朝商人,珠算发明家.他60岁时完成的《直指算法统宗》是东方古代数学名著,详述了传统的珠算规则,确立了算盘用法.书中有如下问题:一百馒头一百僧,大僧三个更无争,小僧三人分一个,大小和尚得几丁 意思是:有100个和尚分100个馒头,如果大和尚1人分3个,小和尚3人分1个,正好分完,大、小和尚各有多少人 下列求解结果正确的是(A)

A.大和尚25人,小和尚75人

B.大和尚75人,小和尚25人

C.大和尚50人,小和尚50人

D.大、小和尚各100人

3.儿子今年12岁,父亲今年40岁,则再过 16 年,父亲的年龄是儿子的年龄的2倍.

4.某试卷由26道题组成,答对一题得8分,答错一题倒扣5分.今有一考生虽然做了全部的26道题,但所得总分为零,他做对的题有 10 道.

5.学校要购入两种记录本,预计花费460元,其中A种记录本每本3元,B种记录本每本2元,且购买A种记录本的数量比B种记录本数量的2倍还多20本.

(1)求购买A和B两种记录本的数量;

(2)某商店搞促销活动,A种记录本按8折销售,B种记录本按9折销售,则学校此次可以节省多少钱

解:(1)设购买B种记录本x本,则购买A种记录本(2x+20)本,

依题意,得3(2x+20)+2x=460,

解得x=50,

所以2·x+20=120.

答:购买A种记录本120本,B种记录本50本.

(2)460-3×120×0.8-2×50×0.9=82(元)

答:学校此次可以节省82元钱.

(四)课堂小结

用一元一次方程解决实际问题的基本过程如下:

(五)板书设计

本节课从和我们的生活息息相关的比赛积分问题入手,让学生在具体情境中感受到数学在生活实际中的应用,从而激发他们学习数学的兴趣.审清题意,找出等量关系是解决问题的关键,而列表法更能清晰的将题目中的等量关系呈现出来.

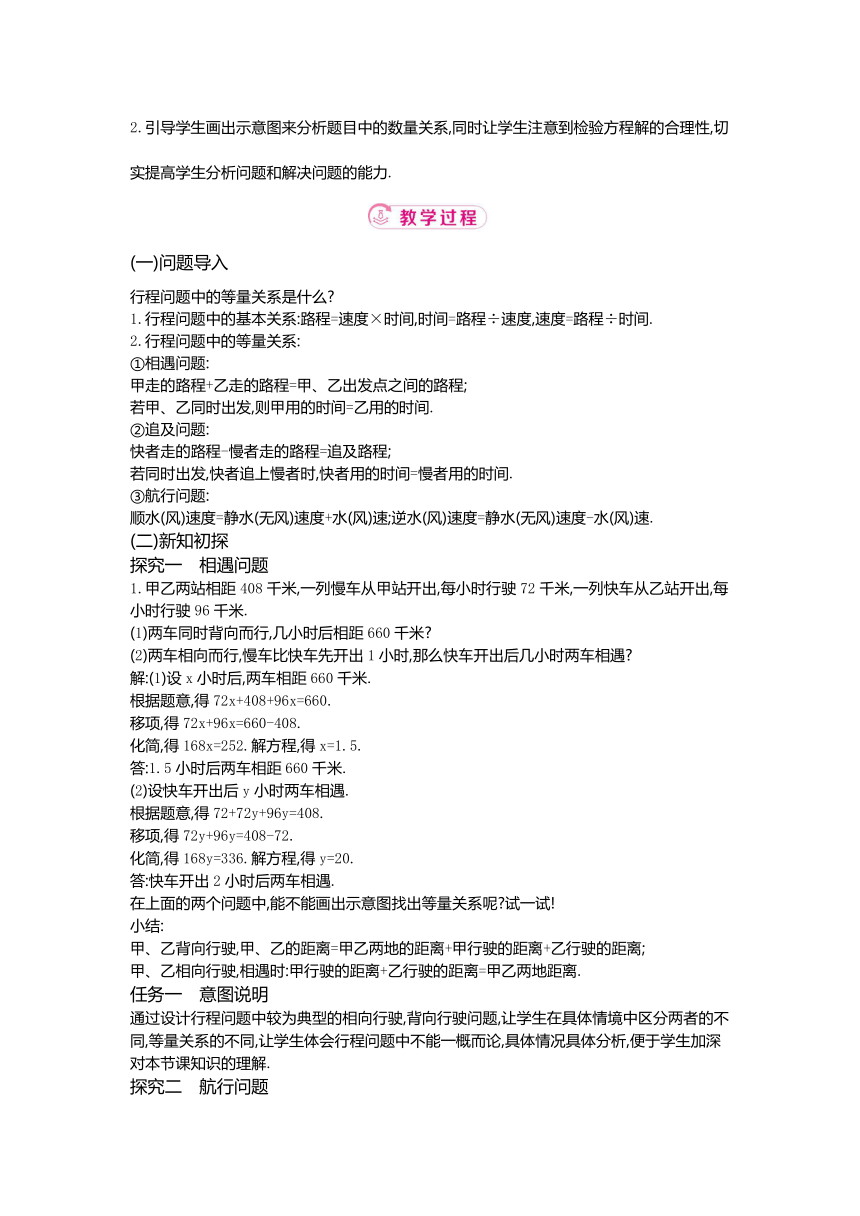

第2课时 一元一次方程与实际问题(2)

能根据具体问题列出方程.能根据具体问题的实际意义,检验方程解的合理性.

1.掌握行程问题中有关量的基本关系式,并会寻求相等关系列方程求解.

2.通过列方程解决实际问题的过程,体会一元一次方程与实际生活的密切联系,加强数学建模思想的应用意识.

重点:正确列出一元一次方程解决实际问题.

难点:能够准确找出实际问题中的等量关系,并建立模型解决问题.

1.通过提问行程问题中有哪些基本关系,调动学生上课的积极性,提高学生的兴趣,然后通过例题教学,为学生提供探索空间,通过猜测、验证、质疑、讨论、解疑等一系列活动,充分调动学生学习的积极性.让学生在实践中获得解决问题的方法.

2.引导学生画出示意图来分析题目中的数量关系,同时让学生注意到检验方程解的合理性,切实提高学生分析问题和解决问题的能力.

(一)问题导入

行程问题中的等量关系是什么

1.行程问题中的基本关系:路程=速度×时间,时间=路程÷速度,速度=路程÷时间.

2.行程问题中的等量关系:

①相遇问题:

甲走的路程+乙走的路程=甲、乙出发点之间的路程;

若甲、乙同时出发,则甲用的时间=乙用的时间.

②追及问题:

快者走的路程-慢者走的路程=追及路程;

若同时出发,快者追上慢者时,快者用的时间=慢者用的时间.

③航行问题:

顺水(风)速度=静水(无风)速度+水(风)速;逆水(风)速度=静水(无风)速度-水(风)速.

(二)新知初探

探究一 相遇问题

1.甲乙两站相距408千米,一列慢车从甲站开出,每小时行驶72千米,一列快车从乙站开出,每小时行驶96千米.

(1)两车同时背向而行,几小时后相距660千米

(2)两车相向而行,慢车比快车先开出1小时,那么快车开出后几小时两车相遇

解:(1)设x小时后,两车相距660千米.

根据题意,得72x+408+96x=660.

移项,得72x+96x=660-408.

化简,得168x=252.解方程,得x=1.5.

答:1.5小时后两车相距660千米.

(2)设快车开出后y小时两车相遇.

根据题意,得72+72y+96y=408.

移项,得72y+96y=408-72.

化简,得168y=336.解方程,得y=20.

答:快车开出2小时后两车相遇.

在上面的两个问题中,能不能画出示意图找出等量关系呢 试一试!

小结:

甲、乙背向行驶,甲、乙的距离=甲乙两地的距离+甲行驶的距离+乙行驶的距离;

甲、乙相向行驶,相遇时:甲行驶的距离+乙行驶的距离=甲乙两地距离.

任务一 意图说明

通过设计行程问题中较为典型的相向行驶,背向行驶问题,让学生在具体情境中区分两者的不同,等量关系的不同,让学生体会行程问题中不能一概而论,具体情况具体分析,便于学生加深对本节课知识的理解.

探究二 航行问题

2.一艘船从甲码头到乙码头顺流行驶,用了10小时,从乙码头返回甲码头逆流行驶,用了15小时.已知水流的速度是5千米/时.

(1)求船在静水中的平均速度

(2)两码头之间的距离是多少千米

解:(1)设船在静水中的平均速度为x千米/时,

根据题意,得10×(x+5)=15×(x-5),

整理,得10x+50=15x-75,

解得x=25,

答:船在静水中的平均速度25千米/时.

(2)由(1)知船在静水中的平均速度25千米/时,

则两码头之间的距离为:10×(25+5)=300(千米),

答:两码头之间的距离是300千米.

在上面的两个问题中,涉及的等量关系是什么 能不能简单说一下与行程问题的不同之处

小结:航行问题中:顺水(风)速度=静水(无风)速度+水(风)速;

逆水(风)速度=静水(无风)速度-水(风)速.

任务二 意图说明

通过轮船的航行问题,让学生体会航行问题与行程问题的不同点,让学生及时总结归纳不同类型问题中需要注意的事项,培养学生思考归纳问题的能力.

探究三 例题讲解

例题.小亮和小莹去青少年素质教育实践基地参加活动,小亮从学校出发,步行去基地,速度为5 km/h,16 min后,小莹从学校出发,骑自行车沿相同路线骑行,速度为15 km/h,结果两人同时到达实践基地,学校到实践基地的路程是多少

(学生根据题意自主列出表格,再根据表格列方程解答,最后与课本进行对比)改错

问题 如果设骑自行车从学校到实践基地需要y h,可以用图来分析本题中的数量关系:

根据等量关系:骑自行车的路程=步行的路程

可列出方程:15y=5×+5y,

解方程得到y=,

所以,骑自行车从学校到实践基地需要 h,

15×=2(km)

所以学校到实践基地的路程为2 km.

小结:

列表或画示意图都是分析数量关系的常用方法,设未知数的方法有两种:直接设法和间接设法.

任务三 意图说明

通过提问和学生回答,了解学生对问题中信息的理解能力,引导学生对问题中信息通过画示意图做初步梳理和简单加工;通过对表格填空,检验学生是否能够理解问题中信息的含义,并渗透如何寻求相等关系.最终通过列方程解决实际问题.

(三)当堂达标(要求:限时5分钟,独立完成)

1.甲、乙两人在一条笔直的跑道上练习跑步,已知甲跑完全程需要4分钟,乙跑完全程需要6分钟,如果两人分别从跑道的两端同时出发,相向而行,求两人相遇所需的时间.设两人相遇所需的时间是x分钟,根据题意,可列方程为 x+x=1 ,两人相遇所需的时间x= 2.4 .

2.某中学组织学生到校外参加义务植树活动.一部分学生骑自行车先走,速度为9千米/时;40分钟后其余学生乘汽车出发,速度为45千米/时,结果他们同时到达目的地.则目的地距学校 7.5 千米.

3.在全民健身运动中,骑行运动颇受市民青睐,甲、乙两骑行爱好者约定从A地沿相同路线骑行去距A地30千米的B地.已知甲骑行的速度是乙的1.2倍.若乙先骑行2千米,甲才开始从A地出发,则甲出发半小时恰好追上乙,求甲骑行的速度.

解:设乙骑行的速度是x千米/时,则甲骑行的速度是1.2x千米/时.

根据题意,得0.5×1.2x=0.5x+2,

解得x=20,

则1.2x=24.

答:甲骑行的速度是24千米/时.

(四)课堂小结

用一元一次方程解决行程问题的基本过程如下:

(1)列表或者画图分析题目中的数量关系,找到等量关系;

(2)设未知数,根据已经找到的等量关系列方程;

(3)解方程并检验;

(4)作答.

(五)板书设计

追及相遇问题是行程问题中比较常见且常考的题型,学生刚开始比较难于找到其中的等量关系,在讲授过程中,多让学生画示意图,自主探究,让学生感受数形结合在解决实际问题中的作用.

第3课时 一元一次方程与实际问题(3)

能根据具体问题列出方程.能根据具体问题的实际意义,检验方程解的合理性.

1.掌握工程问题中有关量的基本关系式,并会寻求相等关系列方程求解.

2.通过列方程解决实际问题的过程,体会一元一次方程与实际生活的密切联系,加强数学建模思想的应用意识.

重点:正确列出一元一次方程解决实际问题.

难点:能够准确找出实际问题中的等量关系,并建立模型解决问题.

1.通过提问工程问题中涉及的基本关系,引起学生的上课兴趣,让学生们认识到数学知识与我们的实际生活息息相关.然后通过例题教学,为学生提供探索空间,通过猜测、验证、质疑、讨论、解疑等一系列活动,充分调动学生学习的积极性.让学生在实践中获得解决问题的方法.

2.引导学生用不同的方式设未知数,用不同的相等关系列方程,并加以比较研究,同时让学生注意到检验方程解的合理性,切实提高学生分析问题和解决问题的能力.

(一)复习导入

工程问题中的等量关系有什么

(1)基本关系式:工作量=工作效率×工作时间;

工作时间=工作量÷工作效率;

工作效率=工作量÷工作时间.

(2)常用等量关系:总工作量=各部分工作量之和.

(二)新知初探

探究一 工程问题

某建筑工地计划租用甲、乙两辆车清理建筑垃圾,已知甲车单独运完需要15天,乙车单独运完需要30天.甲车先运了3天,然后甲、乙两车合作运完剩下的垃圾.甲、乙两车合作还需要多少天运完垃圾

解:设甲、乙两车合作还需要x天运完垃圾,

依题意,得+=1,

解得x=8.

答:甲、乙两车合作还需要8天运完垃圾.

上述问题中,涉及的等量关系是什么

小结:在工程问题中,工作总量未知的情况下,通常将工作总量看作“1”,再结合总工作量=各部分工作量之和,工作量=工作效率×工作时间求解.本题中,将工作总量看作“1”,乙的工作效率为1/30,甲的工作效率为1/15.

探究二 例题讲解

例题.用两台水泵从同一池塘向外抽水,单独用甲水泵5 h可以把水抽完,单独用乙水泵2.5 h可以把水抽完.

(1)如果用两台水泵同时抽水,多长时间能把水抽完

(2)如果先用甲水泵抽水2 h,剩下部分由两台水泵同时抽,还需要多长时间才能把水抽完

分析:题目中的等量关系是:

第(1)问:甲水泵的抽水量+乙水泵的抽水量=1.

第(2)问:甲水泵的抽水量+乙水泵的抽水量=1.

解:设用两台水泵同时抽水,xh能把水抽完,

根据题意,得x+x=1,

解方程,得x=.

所以, 用两台水泵同时抽水, h能把水抽完.

(2)设先用甲水泵抽水2h,剩下部分由两台水泵同时抽,还需要y h才能把水抽完,

根据题意,得(2+y)+y=1,

解方程,得y=1.

所以, 两台水泵同时再抽1 h才能把水抽完.

小结:

这个问题中的等量关系是:工作量=工作效率×工作时间.“抽完一池水”没有具体工作量,通常把这种工作量(总工作量)看作整体“1” .

任务一 意图说明

通过提问和学生回答,了解学生对问题中信息的理解能力,引导学生对工程问题中的等量关系做初步梳理和简单加工;通过对例题的解答,检验学生是否能够理解问题中信息的含义,并渗透如何寻求相等关系.最终通过列方程解决实际问题.

(三)当堂达标(要求:限时5分钟,独立完成)

1.一项工程,甲单独做需12天完成,乙单独做需8天完成,现由甲先做2天,乙再加入合作,完成这项工程共需多少天 若设完成这项工程共需x天,依题意可列方程(D)

A.+=1 B.+=1

C.++=1 D.+=1

2.被誉为“天下第一塘”的水门塘是我县的一张文化名片,为打造水门塘风光带,现有一段长为280米的堤岸维修任务由A、B两个工程队先后接力完成.A工程队每天维修12米,B工程队每天维修10米,两个工程队共用时25天.则A工程队维修堤岸多少米 (C)

A.160 B.170 C.180 D.190

3.广州市政府为了打造绿化带,将一段长为360米的绿化规划道路承包给了甲、乙两个工程队.两队先后接力完成,共用时20天.已知甲工程队每天可以完成24米,乙工程队每天可以完成16米.求甲、乙两个工程队分别完成了多长的绿化带 若设甲完成了x米,则下列式子正确的是(B)

A.+=20

B.+=20

C.24x+16(20-x)=360

D.16x+24(20-x)=360

4.王芳和李丽同时采摘樱桃,王芳平均每小时采摘8 kg,李丽平均每小时采摘7 kg,采摘结束后王芳从她采摘的樱桃中取出0.25 kg给了李丽,这时两人樱桃一样多,她们采摘用了多少时间

解:设她们采摘用了x小时,

根据题意,得8x-0.25=7x+0.25,

解得x=0.5.

答:她们采摘用了0.5小时.

5.一项工程,甲单独做8天完成,乙单独做12天,丙单独做24天完成,现在甲乙合作3天,甲因事离去,剩下的工程由乙、丙合作完成,求乙共做了多少天

解:设乙、丙还要x天才能完成这项工程,

由题意,得+++=1,

解得x=3,

则3+3=6(天).

答:乙共做了6天.

(四)课堂小结

用一元一次方程解决工程问题的基本过程如下:

(1)理解题意,得到等量关系;

(2)设出未知数,根据已经找到的等量关系列方程;

(3)解方程并检验;

(4)作答.

(五)板书设计

工程问题中,学生比较难理解工作总量未知的题目,讲授时需重点细致的讲解.讲解时多进行提问,及时了解学生的理解程度.同时多对学生的回答进行肯定,从而激发他们学习数学的兴趣.审清题意,找出等量关系是解决问题的关键.

第4课时 一元一次方程与实际问题(4)

能根据具体问题列出方程.能根据具体问题的实际意义,检验方程解的合理性.

1.掌握销售问题中有关量的基本关系式,并会寻求相等关系列方程求解.

2.通过列方程解决实际问题的过程,体会一元一次方程与实际生活的密切联系,加强数学建模思想的应用意识.

重点:掌握利润问题,储蓄问题中的等量关系.

难点:分析寻找利润问题,储蓄问题的等量关系列方程.

1.以生活中一个常见的问题引入新课,激发学生的学习兴趣,让学生们认识到数学知识与我们的实际生活息息相关.然后通过例题教学,为学生提供探索空间,通过猜测、验证、质疑、讨论、解疑等一系列活动,充分调动学生学习的积极性.让学生在实践中获得解决问题的方法.

2.引导学生在解决问题中归纳总结利润,储蓄问题中涉及的数量关系,能结合实际去牢记关系式,而不是死记硬背.

(一)问题导入

某超市把一种羊毛衫按进价提高50%后标价,再按8折(标价的80%)出售,这样该超市每卖出一件羊毛衫就可盈利80元,这种羊毛衫的进价是多少元

(二)新知初探

探究一 利润问题

例题.商店将某种商品按标价的九折出售,该商品的利润率是15%,已知这种商品每件的进价为1 800元,求每件商品的标价.

解:设每件商品的标价为x元,

根据题意,得90%x-1 800=1 800×15%.

解方程,得x=2 300.

所以, 每件商品的标价为2 300元.

该问题中,涉及的关系式有哪些

小结:在销售问题中,一般涉及进价,售价和利润,它们之间的数量关系有:售价-进价=利润.售价=标价×折扣 .×100%=利润率.

任务一 意图说明

让学生结合生活中经常遇到的销售折扣问题总结其中的关系式,培养学生理论联系实际,总结归纳能力.

探究二 储蓄问题

李大爷到银行去存储一笔现金,计划存储两年,经过咨询,李大爷用两种方式存储这笔现金;第一种是先存年利率为1.75%的一年定期,到期后连本带利再转存一年;第二种是直接存年利率为2.25%的二年定期,已知第二种方式比第一种可以多得利息775.5元,李大爷准备存储的这笔现金是多少元

解:设这笔现金为x元,则按照第一种方式存储,第一年所得利息为1.75%x元,第2年所得利息为1.75%×(1+1.75%)x元;按照第二种方式存储所得利息为2×2.25%x元,根据题意,得

2×2.25%x-[1.75%x+1.75%×(1+1.75%)x]=775.5.

解方程,得x=80 000.

所以,李大爷准备存储的这笔现金是80 000元.

能不能结合实际,总结出本题涉及的数量关系

小结:储蓄问题中的等量关系有:

利息=本金×年利率×期数;本息和=本金+利息.

任务二 意图说明

销售与储蓄问题是一元一次方程应用的重点也是难点,通过与生活相关的实际问题,引导学生自主总结其中的等量关系,并进行整理归纳,培养学生分析、解决问题的能力,渗透建模思想,方程思想,培养学生运用数学知识解决问题的能力.

(三)当堂达标(要求:限时5分钟,独立完成)

1.某商场促销,把原价2 500元的空调以八折出售,仍可获利400元,则这款空调进价为(C)

A.1 375元 B.1 500元

C.1 600元 D.2 000元

2.某种羽绒服的进价为800元,出售时标价为1 760元,后来由于该羽绒服积压,商店准备打折销售,但保证利润率为10%,则可打(B)

A.4折 B.5折 C.6折 D.7折

3.某种商品的进价为18元,标价为x元,由于该商品积压,商店准备按标准价的8折销售,可保证利润达到20%,则标价为(B)

A.26元 B.27元 C.28元 D.29元

4.冯老师利用手机银行将储蓄卡中的16 000元转存为三年定期存款,预计到期收益为1 320元,则此时三年定期存款的年利率是 2.75% .

5.某社区超市按每千克8元的进价购进脐橙500千克,然后按标价的八折全部售出,获得利润800元,求该超市脐橙每千克的标价是多少元

解:设该超市脐橙每千克的标价是x元,

据题意,得(0.8x-8)×500=800,

解方程x=12,

答:该超市脐橙每千克的标价是12元.

(四)课堂小结

销售问题与储蓄问题一般涉及到的等量关系:

利润=售价-进价;售价=标价×折扣;利润率=×100%.

利息=本金×年利率×期数;本息和=本金+利息.

(五)板书设计

利润储蓄问题是一元一次方程的应用中比较难的课程,根据教学的需要,在实际教学中要灵活变通,教学内容要层次递进,发挥学生的主体地位,引导学生学会分析寻找问题中的等量关系是教课的重点,尤其在解答储蓄问题时,要强调不要忘记乘以期数.

第1课时 一元一次方程与实际问题(1)

能根据具体问题列出方程.能根据具体问题的实际意义,检验方程解的合理性.

1.掌握实际问题中有关量的基本关系式,并会寻求相等关系列方程求解.

2.通过列方程解决实际问题的过程,体会一元一次方程与实际生活的密切联系,加强数学建模思想的应用意识.

重点:正确列出一元一次方程解决实际问题.

难点:能够准确找出实际问题中的等量关系,并建立模型解决问题.

1.以生活中一个常见的问题展开,引起学生的兴趣,让学生们认识到数学知识与实际生活息息相关.然后通过例题教学,为学生提供探索空间,通过猜测、验证、质疑、讨论、解疑等一系列活动,充分调动学生学习的积极性.让学生在实践中获得解决问题的方法.

2.引导学生用不同的方式设未知数,用不同的相等关系列方程,并加以比较研究,同时让学生注意到检验方程解的合理性,切实提高学生分析问题和解决问题的能力.

(一)情境导入

王老师为学校购买运动会的奖品,回学校向领导交付时说:“我买了笔记本和课外书共100本,单价分别为8元和12元,共花费了1500元,还剩余460元,请领导验收!”请帮忙算一下,王老师买了多少本笔记本和课外书

问题1 该问题中的等量关系是什么

问题2 你能不能根据你说的等量关系列出方程解决这个问题呢

(二)新知初探

探究一 积分问题

问题1 某中学正在举办科普知识竞赛,规则如下:每次答题前需要先按响抢答器,获得抢答权,答对一次得20分,答错、答不出均扣10分,小亮按响抢答器12次,最后得120分,他答对的次数是多少

解:设小亮答对的次数为x,在下面的表格中,用含x的代数式表示问题中其他的未知量,

答对 答错、答不出

次数/次 x 12-x

得(扣)分/分 20x 10(12-x)

根据题目中的等量关系:

所得的分数-扣掉的分数=120.

列出方程

20x-10(12-x)=120.

解方程,得x=8.

所以小亮答对8次.

小结:

列方程解决实际问题的一般步骤:

①理解题意,明确问题中的已知量、未知量;

②用字母表示问题中的一个未知量,并根据问题中的数量关系用含该字母的代数式表示其他未知量;

③根据等量关系,列出方程;

④解方程求出未知数的值;

⑤写出答案.

任务一 意图说明

通过提问和学生回答,了解学生对问题中信息的理解能力,引导学生对问题中信息通过表格做初步梳理和简单加工;通过对表格填空,检验学生是否能够理解问题中信息的含义,并渗透如何寻求相等关系.最终得出列方程解决实际问题的一般步骤.

探究二 例题讲解

例题.粮仓在保障粮食安全方面发挥着重要作用.甲、乙两个粮仓共存小麦400 t,如果甲粮仓运进小麦30 t,乙粮仓运出小麦50 t,两个粮仓所存小麦质量恰好相等,那么原来两个粮仓各存小麦多少吨

分析:设甲粮仓原来存小麦x t,完成下列表格:

甲粮仓存小麦质量/t 乙粮仓存小麦质量/t

原来 x

现在

题目中的等量关系是甲粮仓现存小麦质量=乙粮仓现存小麦质量

解:设原来甲粮仓存小麦xt,则乙粮仓存小麦(400-x)t,根据题意,得

x+30=(400-x)-50.

解方程,得x=160.

此时,400-x=240.

所以,原来甲、乙两粮仓分别存有小麦160 t和240 t.

[方法归纳] 列方程解实际问题时,首先要读懂题意,明确问题中的已知量和未知量.然后用字母表示其中一个未知量,为了更加明确题目中的等量关系,可画出表格表示各个量,最后根据等量关系列方程求解.注意,要检验一下得出的解是不是符合实际意义.

任务二 意图说明

通过例题,引导学生用列表法寻找题目中的等量关系,体会列表法在实际问题中的应用.

(三)当堂达标(要求:限时5分钟,独立完成)

1.父亲与小强下棋(设没有平局),父亲胜一盘记2分,小强胜一盘记3分,下了10盘后,两人得分相等.若设小强胜的盘数是x,则x应满足的方程是(B)

A.2x=3(10-x) B.3x=2(10-x)

C.2x=3(10+x) D.3x=2(10+x)

2.程大位是我国明朝商人,珠算发明家.他60岁时完成的《直指算法统宗》是东方古代数学名著,详述了传统的珠算规则,确立了算盘用法.书中有如下问题:一百馒头一百僧,大僧三个更无争,小僧三人分一个,大小和尚得几丁 意思是:有100个和尚分100个馒头,如果大和尚1人分3个,小和尚3人分1个,正好分完,大、小和尚各有多少人 下列求解结果正确的是(A)

A.大和尚25人,小和尚75人

B.大和尚75人,小和尚25人

C.大和尚50人,小和尚50人

D.大、小和尚各100人

3.儿子今年12岁,父亲今年40岁,则再过 16 年,父亲的年龄是儿子的年龄的2倍.

4.某试卷由26道题组成,答对一题得8分,答错一题倒扣5分.今有一考生虽然做了全部的26道题,但所得总分为零,他做对的题有 10 道.

5.学校要购入两种记录本,预计花费460元,其中A种记录本每本3元,B种记录本每本2元,且购买A种记录本的数量比B种记录本数量的2倍还多20本.

(1)求购买A和B两种记录本的数量;

(2)某商店搞促销活动,A种记录本按8折销售,B种记录本按9折销售,则学校此次可以节省多少钱

解:(1)设购买B种记录本x本,则购买A种记录本(2x+20)本,

依题意,得3(2x+20)+2x=460,

解得x=50,

所以2·x+20=120.

答:购买A种记录本120本,B种记录本50本.

(2)460-3×120×0.8-2×50×0.9=82(元)

答:学校此次可以节省82元钱.

(四)课堂小结

用一元一次方程解决实际问题的基本过程如下:

(五)板书设计

本节课从和我们的生活息息相关的比赛积分问题入手,让学生在具体情境中感受到数学在生活实际中的应用,从而激发他们学习数学的兴趣.审清题意,找出等量关系是解决问题的关键,而列表法更能清晰的将题目中的等量关系呈现出来.

第2课时 一元一次方程与实际问题(2)

能根据具体问题列出方程.能根据具体问题的实际意义,检验方程解的合理性.

1.掌握行程问题中有关量的基本关系式,并会寻求相等关系列方程求解.

2.通过列方程解决实际问题的过程,体会一元一次方程与实际生活的密切联系,加强数学建模思想的应用意识.

重点:正确列出一元一次方程解决实际问题.

难点:能够准确找出实际问题中的等量关系,并建立模型解决问题.

1.通过提问行程问题中有哪些基本关系,调动学生上课的积极性,提高学生的兴趣,然后通过例题教学,为学生提供探索空间,通过猜测、验证、质疑、讨论、解疑等一系列活动,充分调动学生学习的积极性.让学生在实践中获得解决问题的方法.

2.引导学生画出示意图来分析题目中的数量关系,同时让学生注意到检验方程解的合理性,切实提高学生分析问题和解决问题的能力.

(一)问题导入

行程问题中的等量关系是什么

1.行程问题中的基本关系:路程=速度×时间,时间=路程÷速度,速度=路程÷时间.

2.行程问题中的等量关系:

①相遇问题:

甲走的路程+乙走的路程=甲、乙出发点之间的路程;

若甲、乙同时出发,则甲用的时间=乙用的时间.

②追及问题:

快者走的路程-慢者走的路程=追及路程;

若同时出发,快者追上慢者时,快者用的时间=慢者用的时间.

③航行问题:

顺水(风)速度=静水(无风)速度+水(风)速;逆水(风)速度=静水(无风)速度-水(风)速.

(二)新知初探

探究一 相遇问题

1.甲乙两站相距408千米,一列慢车从甲站开出,每小时行驶72千米,一列快车从乙站开出,每小时行驶96千米.

(1)两车同时背向而行,几小时后相距660千米

(2)两车相向而行,慢车比快车先开出1小时,那么快车开出后几小时两车相遇

解:(1)设x小时后,两车相距660千米.

根据题意,得72x+408+96x=660.

移项,得72x+96x=660-408.

化简,得168x=252.解方程,得x=1.5.

答:1.5小时后两车相距660千米.

(2)设快车开出后y小时两车相遇.

根据题意,得72+72y+96y=408.

移项,得72y+96y=408-72.

化简,得168y=336.解方程,得y=20.

答:快车开出2小时后两车相遇.

在上面的两个问题中,能不能画出示意图找出等量关系呢 试一试!

小结:

甲、乙背向行驶,甲、乙的距离=甲乙两地的距离+甲行驶的距离+乙行驶的距离;

甲、乙相向行驶,相遇时:甲行驶的距离+乙行驶的距离=甲乙两地距离.

任务一 意图说明

通过设计行程问题中较为典型的相向行驶,背向行驶问题,让学生在具体情境中区分两者的不同,等量关系的不同,让学生体会行程问题中不能一概而论,具体情况具体分析,便于学生加深对本节课知识的理解.

探究二 航行问题

2.一艘船从甲码头到乙码头顺流行驶,用了10小时,从乙码头返回甲码头逆流行驶,用了15小时.已知水流的速度是5千米/时.

(1)求船在静水中的平均速度

(2)两码头之间的距离是多少千米

解:(1)设船在静水中的平均速度为x千米/时,

根据题意,得10×(x+5)=15×(x-5),

整理,得10x+50=15x-75,

解得x=25,

答:船在静水中的平均速度25千米/时.

(2)由(1)知船在静水中的平均速度25千米/时,

则两码头之间的距离为:10×(25+5)=300(千米),

答:两码头之间的距离是300千米.

在上面的两个问题中,涉及的等量关系是什么 能不能简单说一下与行程问题的不同之处

小结:航行问题中:顺水(风)速度=静水(无风)速度+水(风)速;

逆水(风)速度=静水(无风)速度-水(风)速.

任务二 意图说明

通过轮船的航行问题,让学生体会航行问题与行程问题的不同点,让学生及时总结归纳不同类型问题中需要注意的事项,培养学生思考归纳问题的能力.

探究三 例题讲解

例题.小亮和小莹去青少年素质教育实践基地参加活动,小亮从学校出发,步行去基地,速度为5 km/h,16 min后,小莹从学校出发,骑自行车沿相同路线骑行,速度为15 km/h,结果两人同时到达实践基地,学校到实践基地的路程是多少

(学生根据题意自主列出表格,再根据表格列方程解答,最后与课本进行对比)改错

问题 如果设骑自行车从学校到实践基地需要y h,可以用图来分析本题中的数量关系:

根据等量关系:骑自行车的路程=步行的路程

可列出方程:15y=5×+5y,

解方程得到y=,

所以,骑自行车从学校到实践基地需要 h,

15×=2(km)

所以学校到实践基地的路程为2 km.

小结:

列表或画示意图都是分析数量关系的常用方法,设未知数的方法有两种:直接设法和间接设法.

任务三 意图说明

通过提问和学生回答,了解学生对问题中信息的理解能力,引导学生对问题中信息通过画示意图做初步梳理和简单加工;通过对表格填空,检验学生是否能够理解问题中信息的含义,并渗透如何寻求相等关系.最终通过列方程解决实际问题.

(三)当堂达标(要求:限时5分钟,独立完成)

1.甲、乙两人在一条笔直的跑道上练习跑步,已知甲跑完全程需要4分钟,乙跑完全程需要6分钟,如果两人分别从跑道的两端同时出发,相向而行,求两人相遇所需的时间.设两人相遇所需的时间是x分钟,根据题意,可列方程为 x+x=1 ,两人相遇所需的时间x= 2.4 .

2.某中学组织学生到校外参加义务植树活动.一部分学生骑自行车先走,速度为9千米/时;40分钟后其余学生乘汽车出发,速度为45千米/时,结果他们同时到达目的地.则目的地距学校 7.5 千米.

3.在全民健身运动中,骑行运动颇受市民青睐,甲、乙两骑行爱好者约定从A地沿相同路线骑行去距A地30千米的B地.已知甲骑行的速度是乙的1.2倍.若乙先骑行2千米,甲才开始从A地出发,则甲出发半小时恰好追上乙,求甲骑行的速度.

解:设乙骑行的速度是x千米/时,则甲骑行的速度是1.2x千米/时.

根据题意,得0.5×1.2x=0.5x+2,

解得x=20,

则1.2x=24.

答:甲骑行的速度是24千米/时.

(四)课堂小结

用一元一次方程解决行程问题的基本过程如下:

(1)列表或者画图分析题目中的数量关系,找到等量关系;

(2)设未知数,根据已经找到的等量关系列方程;

(3)解方程并检验;

(4)作答.

(五)板书设计

追及相遇问题是行程问题中比较常见且常考的题型,学生刚开始比较难于找到其中的等量关系,在讲授过程中,多让学生画示意图,自主探究,让学生感受数形结合在解决实际问题中的作用.

第3课时 一元一次方程与实际问题(3)

能根据具体问题列出方程.能根据具体问题的实际意义,检验方程解的合理性.

1.掌握工程问题中有关量的基本关系式,并会寻求相等关系列方程求解.

2.通过列方程解决实际问题的过程,体会一元一次方程与实际生活的密切联系,加强数学建模思想的应用意识.

重点:正确列出一元一次方程解决实际问题.

难点:能够准确找出实际问题中的等量关系,并建立模型解决问题.

1.通过提问工程问题中涉及的基本关系,引起学生的上课兴趣,让学生们认识到数学知识与我们的实际生活息息相关.然后通过例题教学,为学生提供探索空间,通过猜测、验证、质疑、讨论、解疑等一系列活动,充分调动学生学习的积极性.让学生在实践中获得解决问题的方法.

2.引导学生用不同的方式设未知数,用不同的相等关系列方程,并加以比较研究,同时让学生注意到检验方程解的合理性,切实提高学生分析问题和解决问题的能力.

(一)复习导入

工程问题中的等量关系有什么

(1)基本关系式:工作量=工作效率×工作时间;

工作时间=工作量÷工作效率;

工作效率=工作量÷工作时间.

(2)常用等量关系:总工作量=各部分工作量之和.

(二)新知初探

探究一 工程问题

某建筑工地计划租用甲、乙两辆车清理建筑垃圾,已知甲车单独运完需要15天,乙车单独运完需要30天.甲车先运了3天,然后甲、乙两车合作运完剩下的垃圾.甲、乙两车合作还需要多少天运完垃圾

解:设甲、乙两车合作还需要x天运完垃圾,

依题意,得+=1,

解得x=8.

答:甲、乙两车合作还需要8天运完垃圾.

上述问题中,涉及的等量关系是什么

小结:在工程问题中,工作总量未知的情况下,通常将工作总量看作“1”,再结合总工作量=各部分工作量之和,工作量=工作效率×工作时间求解.本题中,将工作总量看作“1”,乙的工作效率为1/30,甲的工作效率为1/15.

探究二 例题讲解

例题.用两台水泵从同一池塘向外抽水,单独用甲水泵5 h可以把水抽完,单独用乙水泵2.5 h可以把水抽完.

(1)如果用两台水泵同时抽水,多长时间能把水抽完

(2)如果先用甲水泵抽水2 h,剩下部分由两台水泵同时抽,还需要多长时间才能把水抽完

分析:题目中的等量关系是:

第(1)问:甲水泵的抽水量+乙水泵的抽水量=1.

第(2)问:甲水泵的抽水量+乙水泵的抽水量=1.

解:设用两台水泵同时抽水,xh能把水抽完,

根据题意,得x+x=1,

解方程,得x=.

所以, 用两台水泵同时抽水, h能把水抽完.

(2)设先用甲水泵抽水2h,剩下部分由两台水泵同时抽,还需要y h才能把水抽完,

根据题意,得(2+y)+y=1,

解方程,得y=1.

所以, 两台水泵同时再抽1 h才能把水抽完.

小结:

这个问题中的等量关系是:工作量=工作效率×工作时间.“抽完一池水”没有具体工作量,通常把这种工作量(总工作量)看作整体“1” .

任务一 意图说明

通过提问和学生回答,了解学生对问题中信息的理解能力,引导学生对工程问题中的等量关系做初步梳理和简单加工;通过对例题的解答,检验学生是否能够理解问题中信息的含义,并渗透如何寻求相等关系.最终通过列方程解决实际问题.

(三)当堂达标(要求:限时5分钟,独立完成)

1.一项工程,甲单独做需12天完成,乙单独做需8天完成,现由甲先做2天,乙再加入合作,完成这项工程共需多少天 若设完成这项工程共需x天,依题意可列方程(D)

A.+=1 B.+=1

C.++=1 D.+=1

2.被誉为“天下第一塘”的水门塘是我县的一张文化名片,为打造水门塘风光带,现有一段长为280米的堤岸维修任务由A、B两个工程队先后接力完成.A工程队每天维修12米,B工程队每天维修10米,两个工程队共用时25天.则A工程队维修堤岸多少米 (C)

A.160 B.170 C.180 D.190

3.广州市政府为了打造绿化带,将一段长为360米的绿化规划道路承包给了甲、乙两个工程队.两队先后接力完成,共用时20天.已知甲工程队每天可以完成24米,乙工程队每天可以完成16米.求甲、乙两个工程队分别完成了多长的绿化带 若设甲完成了x米,则下列式子正确的是(B)

A.+=20

B.+=20

C.24x+16(20-x)=360

D.16x+24(20-x)=360

4.王芳和李丽同时采摘樱桃,王芳平均每小时采摘8 kg,李丽平均每小时采摘7 kg,采摘结束后王芳从她采摘的樱桃中取出0.25 kg给了李丽,这时两人樱桃一样多,她们采摘用了多少时间

解:设她们采摘用了x小时,

根据题意,得8x-0.25=7x+0.25,

解得x=0.5.

答:她们采摘用了0.5小时.

5.一项工程,甲单独做8天完成,乙单独做12天,丙单独做24天完成,现在甲乙合作3天,甲因事离去,剩下的工程由乙、丙合作完成,求乙共做了多少天

解:设乙、丙还要x天才能完成这项工程,

由题意,得+++=1,

解得x=3,

则3+3=6(天).

答:乙共做了6天.

(四)课堂小结

用一元一次方程解决工程问题的基本过程如下:

(1)理解题意,得到等量关系;

(2)设出未知数,根据已经找到的等量关系列方程;

(3)解方程并检验;

(4)作答.

(五)板书设计

工程问题中,学生比较难理解工作总量未知的题目,讲授时需重点细致的讲解.讲解时多进行提问,及时了解学生的理解程度.同时多对学生的回答进行肯定,从而激发他们学习数学的兴趣.审清题意,找出等量关系是解决问题的关键.

第4课时 一元一次方程与实际问题(4)

能根据具体问题列出方程.能根据具体问题的实际意义,检验方程解的合理性.

1.掌握销售问题中有关量的基本关系式,并会寻求相等关系列方程求解.

2.通过列方程解决实际问题的过程,体会一元一次方程与实际生活的密切联系,加强数学建模思想的应用意识.

重点:掌握利润问题,储蓄问题中的等量关系.

难点:分析寻找利润问题,储蓄问题的等量关系列方程.

1.以生活中一个常见的问题引入新课,激发学生的学习兴趣,让学生们认识到数学知识与我们的实际生活息息相关.然后通过例题教学,为学生提供探索空间,通过猜测、验证、质疑、讨论、解疑等一系列活动,充分调动学生学习的积极性.让学生在实践中获得解决问题的方法.

2.引导学生在解决问题中归纳总结利润,储蓄问题中涉及的数量关系,能结合实际去牢记关系式,而不是死记硬背.

(一)问题导入

某超市把一种羊毛衫按进价提高50%后标价,再按8折(标价的80%)出售,这样该超市每卖出一件羊毛衫就可盈利80元,这种羊毛衫的进价是多少元

(二)新知初探

探究一 利润问题

例题.商店将某种商品按标价的九折出售,该商品的利润率是15%,已知这种商品每件的进价为1 800元,求每件商品的标价.

解:设每件商品的标价为x元,

根据题意,得90%x-1 800=1 800×15%.

解方程,得x=2 300.

所以, 每件商品的标价为2 300元.

该问题中,涉及的关系式有哪些

小结:在销售问题中,一般涉及进价,售价和利润,它们之间的数量关系有:售价-进价=利润.售价=标价×折扣 .×100%=利润率.

任务一 意图说明

让学生结合生活中经常遇到的销售折扣问题总结其中的关系式,培养学生理论联系实际,总结归纳能力.

探究二 储蓄问题

李大爷到银行去存储一笔现金,计划存储两年,经过咨询,李大爷用两种方式存储这笔现金;第一种是先存年利率为1.75%的一年定期,到期后连本带利再转存一年;第二种是直接存年利率为2.25%的二年定期,已知第二种方式比第一种可以多得利息775.5元,李大爷准备存储的这笔现金是多少元

解:设这笔现金为x元,则按照第一种方式存储,第一年所得利息为1.75%x元,第2年所得利息为1.75%×(1+1.75%)x元;按照第二种方式存储所得利息为2×2.25%x元,根据题意,得

2×2.25%x-[1.75%x+1.75%×(1+1.75%)x]=775.5.

解方程,得x=80 000.

所以,李大爷准备存储的这笔现金是80 000元.

能不能结合实际,总结出本题涉及的数量关系

小结:储蓄问题中的等量关系有:

利息=本金×年利率×期数;本息和=本金+利息.

任务二 意图说明

销售与储蓄问题是一元一次方程应用的重点也是难点,通过与生活相关的实际问题,引导学生自主总结其中的等量关系,并进行整理归纳,培养学生分析、解决问题的能力,渗透建模思想,方程思想,培养学生运用数学知识解决问题的能力.

(三)当堂达标(要求:限时5分钟,独立完成)

1.某商场促销,把原价2 500元的空调以八折出售,仍可获利400元,则这款空调进价为(C)

A.1 375元 B.1 500元

C.1 600元 D.2 000元

2.某种羽绒服的进价为800元,出售时标价为1 760元,后来由于该羽绒服积压,商店准备打折销售,但保证利润率为10%,则可打(B)

A.4折 B.5折 C.6折 D.7折

3.某种商品的进价为18元,标价为x元,由于该商品积压,商店准备按标准价的8折销售,可保证利润达到20%,则标价为(B)

A.26元 B.27元 C.28元 D.29元

4.冯老师利用手机银行将储蓄卡中的16 000元转存为三年定期存款,预计到期收益为1 320元,则此时三年定期存款的年利率是 2.75% .

5.某社区超市按每千克8元的进价购进脐橙500千克,然后按标价的八折全部售出,获得利润800元,求该超市脐橙每千克的标价是多少元

解:设该超市脐橙每千克的标价是x元,

据题意,得(0.8x-8)×500=800,

解方程x=12,

答:该超市脐橙每千克的标价是12元.

(四)课堂小结

销售问题与储蓄问题一般涉及到的等量关系:

利润=售价-进价;售价=标价×折扣;利润率=×100%.

利息=本金×年利率×期数;本息和=本金+利息.

(五)板书设计

利润储蓄问题是一元一次方程的应用中比较难的课程,根据教学的需要,在实际教学中要灵活变通,教学内容要层次递进,发挥学生的主体地位,引导学生学会分析寻找问题中的等量关系是教课的重点,尤其在解答储蓄问题时,要强调不要忘记乘以期数.

同课章节目录

- 第1章 基本的几何图形

- 1.1 我们身边的图形世界

- 1.2 几何图形

- 1.3 线段、射线和直线

- 1.4 线段的比较与作法

- 第2章 有理数

- 2.1 有理数

- 2.2 数轴

- 2.3 相反数与绝对值

- 第3章 有理数的运算

- 3.1 有理数的加法与减法

- 3.2 有理数的乘法与除法

- 3.3 有理数的乘方

- 3.4 有理数的混合运算

- 3.5 利用计算器进行有理数的计算

- 第4章 数据的收集整理与描述

- 4.1 普查和抽样调查

- 4.2 简单随机抽样

- 4.3 数据的整理

- 4.4 扇形统计图

- 第5章 代数式与函数的初步认识

- 5.1 用字母表示数

- 5.2 代数式

- 5.3 代数式的值

- 5.4 生活中的常量与变量

- 5.5 函数的初步认识

- 第6章 整式的加减

- 6.1 单项式与多项式

- 6.2 同类项

- 6.3 去括号

- 6.4 整式的加减

- 第7章 一元一次方程

- 7.1 等式的基本性质

- 7.2 一元一次方程

- 7.3 一元一次方程的解法

- 7.4 一元一次方程的应用