第15课 货币的使用与世界货币体系的形成【教学设计】 -2025--2026学年高中《历史(选择性必修1)》统编版

文档属性

| 名称 | 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成【教学设计】 -2025--2026学年高中《历史(选择性必修1)》统编版 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-17 19:30:11 | ||

图片预览

文档简介

《第15课 货币的使用与世界货币体系的形成》教学设计

教学指导思想与理论依据

【唯物史观】(理论阐述)唯物史观是马克思主义哲学中的一个重要概念,它强调社会历史的物质基础对社会意识、制度和文化的决定作用。唯物史观认为:物质生活条件是社会意识和制度变革的根本原因,社会存在的物质基础决定社会意识,即经济基础决定上层建筑。普通高中历史课程标准中将唯物史观阐释为“揭示人类社会历史客观基础及发展规律的科学的历史观和方法论”,基本观点包括社会存在与社会意识的辩证关系;生产力与生产关系之间的矛盾;经济基础与上层建筑之间的矛盾等。(教学实施)本节课以经济基础、上层建筑与世界市场之间的互动关系贯穿始终。在框题一主要阐明经济基础与上层建筑间的互动关系,随着各朝生产力、生产关系的不断发展,推动着各朝经济基础不断发展,由此决定了上层建筑也就是货币政策的不断更迭变化。在框题二主要阐明上层建筑与世界市场之间的互动关系,各个货币体系需要依照世界市场的形势而建立,同时也影响着世界市场的发展。

教学背景分析

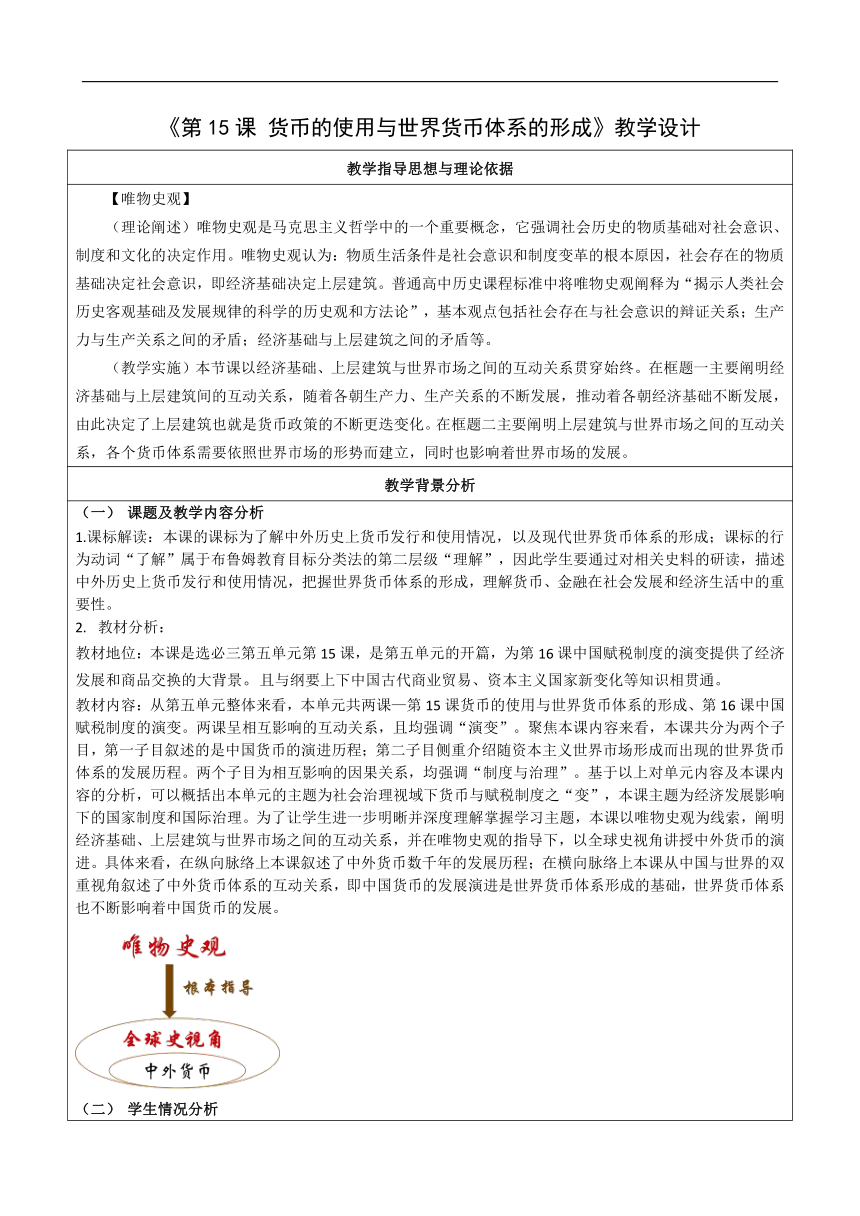

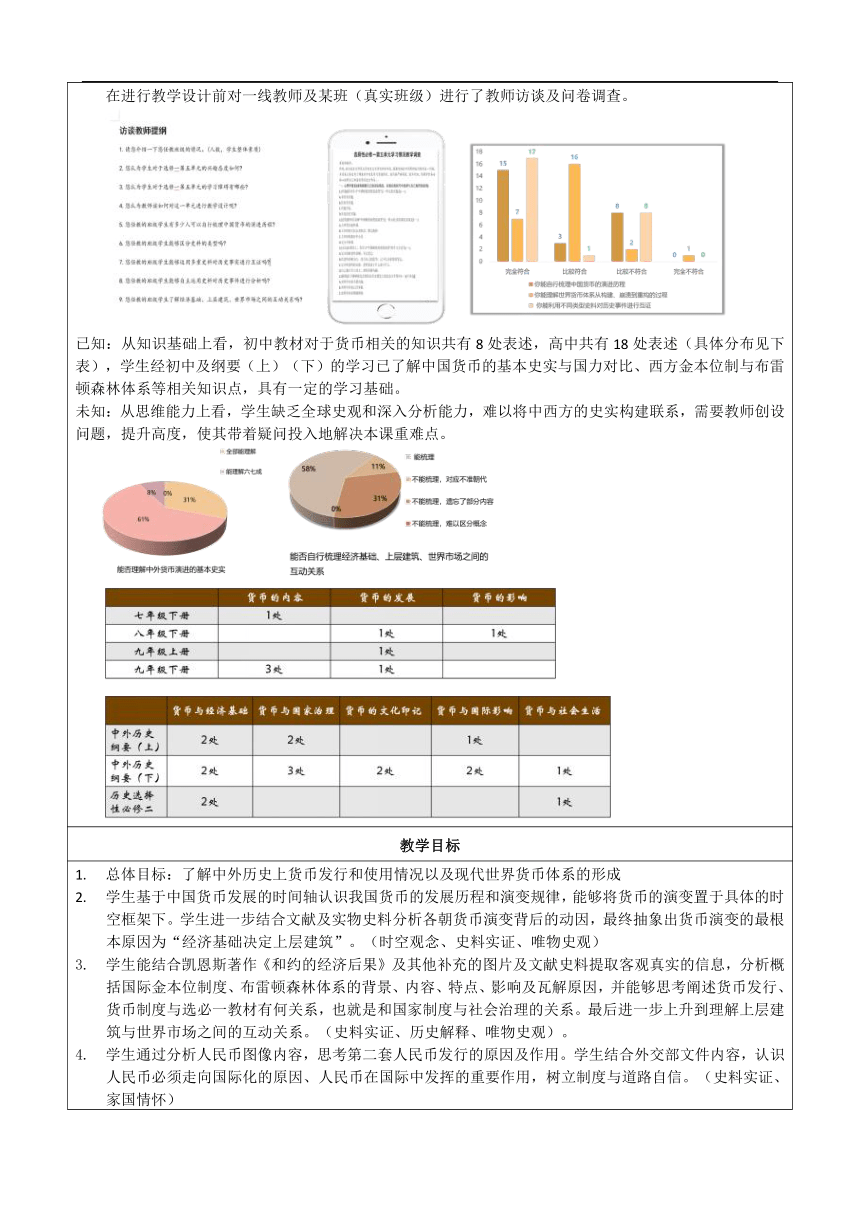

课题及教学内容分析1.课标解读:本课的课标为了解中外历史上货币发行和使用情况,以及现代世界货币体系的形成;课标的行为动词“了解”属于布鲁姆教育目标分类法的第二层级“理解”,因此学生要通过对相关史料的研读,描述中外历史上货币发行和使用情况,把握世界货币体系的形成,理解货币、金融在社会发展和经济生活中的重要性。教材分析:教材地位:本课是选必三第五单元第15课,是第五单元的开篇,为第16课中国赋税制度的演变提供了经济发展和商品交换的大背景。且与纲要上下中国古代商业贸易、资本主义国家新变化等知识相贯通。教材内容:从第五单元整体来看,本单元共两课—第15课货币的使用与世界货币体系的形成、第16课中国赋税制度的演变。两课呈相互影响的互动关系,且均强调“演变”。聚焦本课内容来看,本课共分为两个子目,第一子目叙述的是中国货币的演进历程;第二子目侧重介绍随资本主义世界市场形成而出现的世界货币体系的发展历程。两个子目为相互影响的因果关系,均强调“制度与治理”。基于以上对单元内容及本课内容的分析,可以概括出本单元的主题为社会治理视域下货币与赋税制度之“变”,本课主题为经济发展影响下的国家制度和国际治理。为了让学生进一步明晰并深度理解掌握学习主题,本课以唯物史观为线索,阐明经济基础、上层建筑与世界市场之间的互动关系,并在唯物史观的指导下,以全球史视角讲授中外货币的演进。具体来看,在纵向脉络上本课叙述了中外货币数千年的发展历程;在横向脉络上本课从中国与世界的双重视角叙述了中外货币体系的互动关系,即中国货币的发展演进是世界货币体系形成的基础,世界货币体系也不断影响着中国货币的发展。学生情况分析在进行教学设计前对一线教师及某班(真实班级)进行了教师访谈及问卷调查。已知:从知识基础上看,初中教材对于货币相关的知识共有8处表述,高中共有18处表述(具体分布见下表),学生经初中及纲要(上)(下)的学习已了解中国货币的基本史实与国力对比、西方金本位制与布雷顿森林体系等相关知识点,具有一定的学习基础。未知:从思维能力上看,学生缺乏全球史观和深入分析能力,难以将中西方的史实构建联系,需要教师创设问题,提升高度,使其带着疑问投入地解决本课重难点。

教学目标

总体目标:了解中外历史上货币发行和使用情况以及现代世界货币体系的形成学生基于中国货币发展的时间轴认识我国货币的发展历程和演变规律,能够将货币的演变置于具体的时空框架下。学生进一步结合文献及实物史料分析各朝货币演变背后的动因,最终抽象出货币演变的最根本原因为“经济基础决定上层建筑”。(时空观念、史料实证、唯物史观)学生能结合凯恩斯著作《和约的经济后果》及其他补充的图片及文献史料提取客观真实的信息,分析概括国际金本位制度、布雷顿森林体系的背景、内容、特点、影响及瓦解原因,并能够思考阐述货币发行、货币制度与选必一教材有何关系,也就是和国家制度与社会治理的关系。最后进一步上升到理解上层建筑与世界市场之间的互动关系。(史料实证、历史解释、唯物史观)。学生通过分析人民币图像内容,思考第二套人民币发行的原因及作用。学生结合外交部文件内容,认识人民币必须走向国际化的原因、人民币在国际中发挥的重要作用,树立制度与道路自信。(史料实证、家国情怀)

教学重点和难点

教学重点中国货币的演进历程,人民币发行与使用,世界货币体系的形成教学难点理清中外货币演进中经济基础、上层建筑、世界市场之间的互动关系

教学资源和教学方法

(一)教学资源历史图片 文字材料 多媒体(二)教学方法讲授法、史料研读法、任务驱动法、情景创设法、合作探究法教学策略加涅逆向教学法

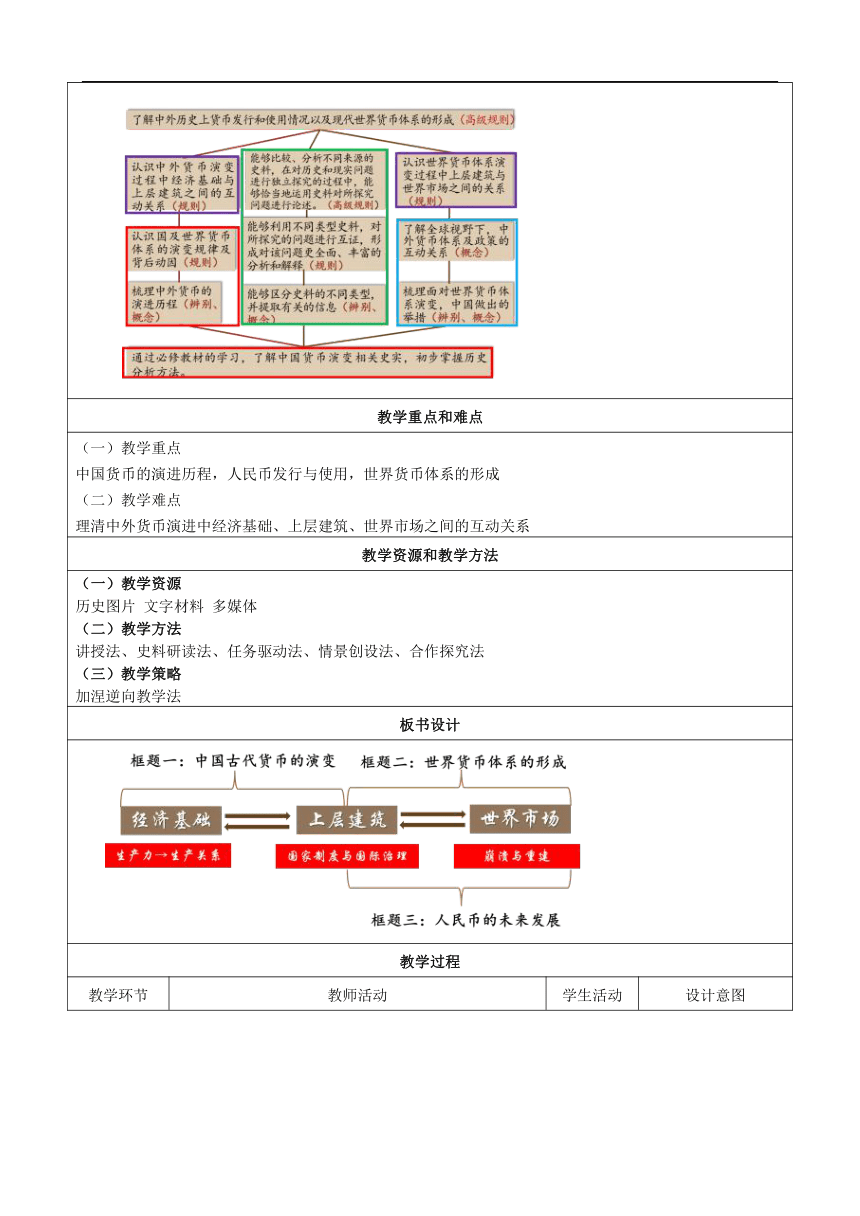

板书设计

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

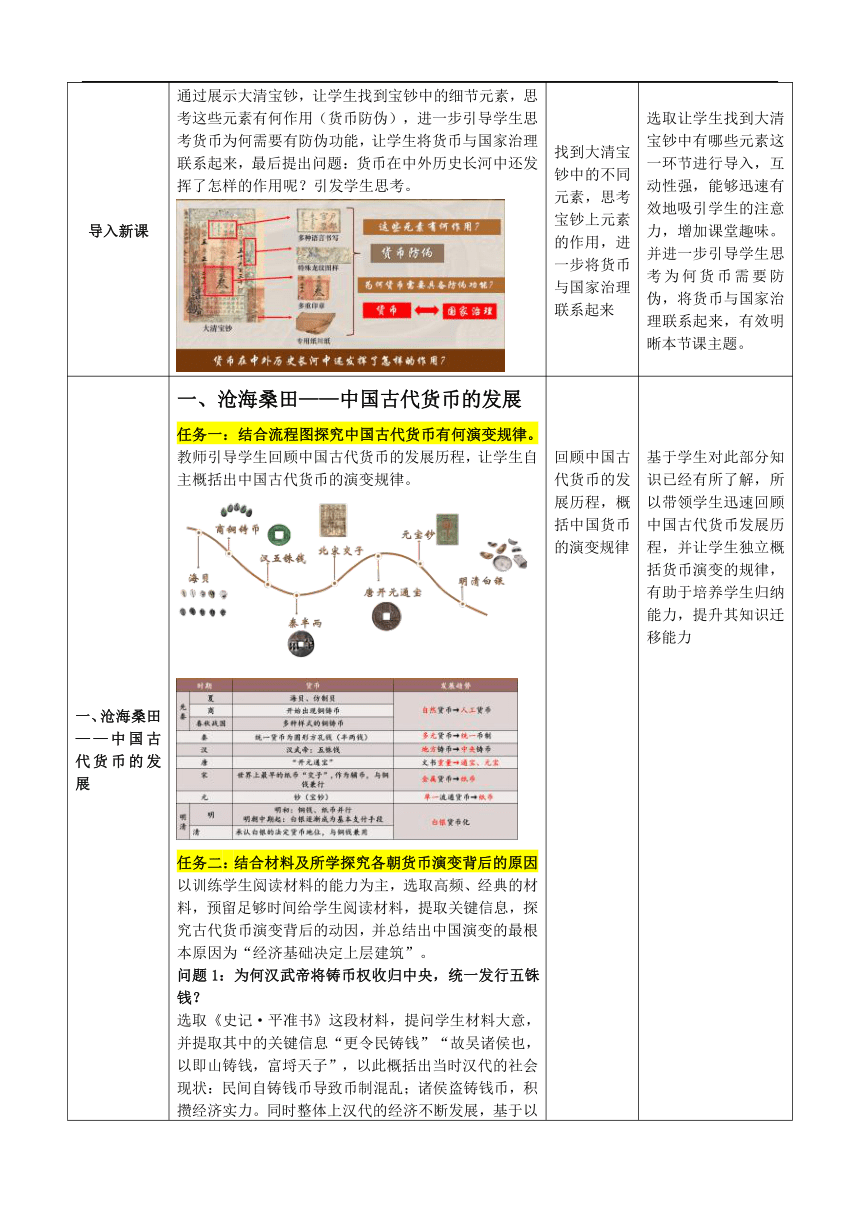

导入新课 通过展示大清宝钞,让学生找到宝钞中的细节元素,思考这些元素有何作用(货币防伪),进一步引导学生思考货币为何需要有防伪功能,让学生将货币与国家治理联系起来,最后提出问题:货币在中外历史长河中还发挥了怎样的作用呢?引发学生思考。 找到大清宝钞中的不同元素,思考宝钞上元素的作用,进一步将货币与国家治理联系起来 选取让学生找到大清宝钞中有哪些元素这一环节进行导入,互动性强,能够迅速有效地吸引学生的注意力,增加课堂趣味。并进一步引导学生思考为何货币需要防伪,将货币与国家治理联系起来,有效明晰本节课主题。

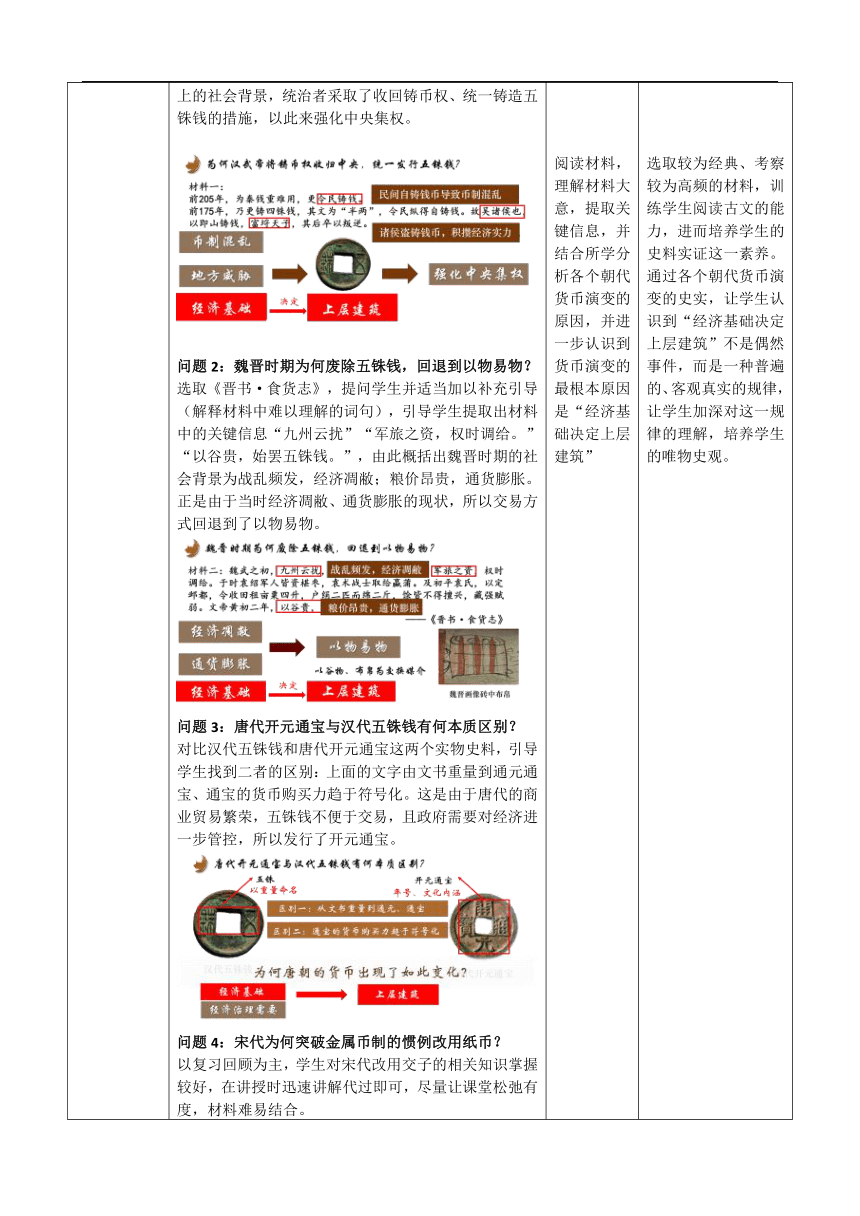

一、沧海桑田——中国古代货币的发展 一、沧海桑田——中国古代货币的发展任务一:结合流程图探究中国古代货币有何演变规律。教师引导学生回顾中国古代货币的发展历程,让学生自主概括出中国古代货币的演变规律。任务二:结合材料及所学探究各朝货币演变背后的原因以训练学生阅读材料的能力为主,选取高频、经典的材料,预留足够时间给学生阅读材料,提取关键信息,探究古代货币演变背后的动因,并总结出中国演变的最根本原因为“经济基础决定上层建筑”。问题1:为何汉武帝将铸币权收归中央,统一发行五铢钱?选取《史记·平准书》这段材料,提问学生材料大意,并提取其中的关键信息“更令民铸钱”“故吴诸侯也,以即山铸钱,富埒天子”,以此概括出当时汉代的社会现状:民间自铸钱币导致币制混乱;诸侯盗铸钱币,积攒经济实力。同时整体上汉代的经济不断发展,基于以上的社会背景,统治者采取了收回铸币权、统一铸造五铢钱的措施,以此来强化中央集权。问题2:魏晋时期为何废除五铢钱,回退到以物易物?选取《晋书·食货志》,提问学生并适当加以补充引导(解释材料中难以理解的词句),引导学生提取出材料中的关键信息“九州云扰”“军旅之资,权时调给。”“以谷贵,始罢五铢钱。”,由此概括出魏晋时期的社会背景为战乱频发,经济凋敝;粮价昂贵,通货膨胀。正是由于当时经济凋敝、通货膨胀的现状,所以交易方式回退到了以物易物。问题3:唐代开元通宝与汉代五铢钱有何本质区别?对比汉代五铢钱和唐代开元通宝这两个实物史料,引导学生找到二者的区别:上面的文字由文书重量到通元通宝、通宝的货币购买力趋于符号化。这是由于唐代的商业贸易繁荣,五铢钱不便于交易,且政府需要对经济进一步管控,所以发行了开元通宝。问题4:宋代为何突破金属币制的惯例改用纸币?以复习回顾为主,学生对宋代改用交子的相关知识掌握较好,在讲授时迅速讲解代过即可,尽量让课堂松弛有度,材料难易结合。问题5:明清为何重新使用金属货币?中国的纸币为何早产而晚熟?重点讲解“货币贬值”“通货膨胀”这两个概念,虽然学生对这两个词比较熟悉,但未必理解其背后的原理,故应展开讲解让学生形成系统框架。框题一小结以表格形式总结各朝生产力、生产关系、货币制度的变化,让学生直观认识到生产力决定生产关系,二者的进步推动了各朝经济的发展,进而决定上层建筑也就是货币政策的变化。 回顾中国古代货币的发展历程,概括中国货币的演变规律阅读材料,理解材料大意,提取关键信息,并结合所学分析各个朝代货币演变的原因,并进一步认识到货币演变的最根本原因是“经济基础决定上层建筑”跟随老师的讲授回顾宋代发行交子的原因,理解货币贬值、通货膨胀的原理记忆、理解此部分的知识,以唯物史观为线索进行记忆 基于学生对此部分知识已经有所了解,所以带领学生迅速回顾中国古代货币发展历程,并让学生独立概括货币演变的规律,有助于培养学生归纳能力,提升其知识迁移能力选取较为经典、考察较为高频的材料,训练学生阅读古文的能力,进而培养学生的史料实证这一素养。通过各个朝代货币演变的史实,让学生认识到“经济基础决定上层建筑”不是偶然事件,而是一种普遍的、客观真实的规律,让学生加深对这一规律的理解,培养学生的唯物史观。由于汉代、魏晋、唐代选取史料较为困难,学生需要时间进行对材料进行理解与信息提取,所以在宋代和明清部分选取较为简单的史料,以复习和理解为主,以此让课堂更加松弛有度,避免学生 全程处于高压中。展开讲解货币贬值、通货膨胀的原理有助于学生加强对知识的理解,有助于提升选择题的准确率。以唯物史观为线索总结第一框题的内容,帮助学生构建科学、系统的知识框架

二、风云际会——世界货币体系的形成 二、风云际会——世界货币体系的形成任务一:以凯恩斯思想转变为线索探究金本位制度【过渡】同学们请看这位人物,他是宏观经济学之父凯恩斯,我们迅速回顾一下他的核心思想是什么?国家干预经济(也就是凯恩斯主义)。但是这样一位倡导国家干预的经济学家却在早期著作中提出,应该建立一个自由贸易联盟,这属于典型的自由主义经济思想。为何凯恩斯的思想发生了如此颠覆性的转变呢 接下来我们就带着这样一个疑问来学习第二子目的内容。问题1:英国如何成为世界贸易和金融中心的?【教师提问】同学们请阅读这段材料,思考凯恩斯笔下19世纪的英国是什么形象呢?伦敦居民可以用电话订购世界各地的商品,可以投资世界各地的资源和企业,是世界的贸易和金融中心。【教师讲授】那英国是如何成为世贸金融中心的呢?我们把英国放到宏观的国际范围内来看,19世纪以来贸易的空间、路线、商品数量都有所增加,世界市场在不断扩大,然而在用货币进行结算时,各国的汇率却难以统一。面对这一难题英国人在1816年提出黄金可以作为货币换算的桥梁。【教师讲授】具体是如何换算的呢?英国通过立法允许自由铸造黄金,规定了各国货币的含金量。如1英镑的含金量为7.3克黄金,1美元则为1.5克黄金。由此我们可以轻易换算出每英镑等于4.8美元,凸显了英镑的中心地位,这样便规定了各国货币的汇率。各国货币的价值与黄金挂钩,黄金成为了衡量货币价值的基础,这就是金本位制。在金本位下各国国内贸易以本国金币结算,国际贸易则使用金条结算。那我们思考一下,这样结算的缺点是什么?不便携。为了解决这一问题,英国通过立法允许英格兰银行发行银行券代替黄金成为世界货币。问题2:英国金本位制有何特点?【教师讲授】根据以上内容我们可以推断出金本位的特点。内容2、3将货币与黄金挂钩,黄金作为贵金属不易贬值,这有助于各国币值和汇率的稳定。内容1使金币数量稳定,凸显了黄金的基础地位。此后各国纷纷立法效仿,在国际贸易中用英镑结算。这种一国发起多国跟进的过程体现了国际金本位属于一种自发秩序。问题3:凯恩斯从哪些角度评价英国的金本位制?【教师提问】接下来我们结合材料思考,凯恩斯从哪些角度评价了金本位?金本位促进资本主义的生产和世界经济的发展。但是有一个容易被忽视的角度就是思想上的趋同化。金本位让人们形成了经济全球化的观念,为欧盟、世贸等国际经济组织的建立奠定了基础。然而这样看似完备的货币体系为什么最后被取代了呢?问题4:国际金本位制为何瓦解?【教师讲授】凯恩斯说人类的经济进步于1914年戛然而止,1914年发生了什么?一战。战争使黄金供应有限 各国黄金分配不均以及货币政策缺乏灵活性,导致了货币贬值、通货紧缩。以英国为首的诸多国家为了应对战争需要,纷纷放弃金本位制。此时的各种经济乱象也让凯恩斯意识到经济混乱仅仅依靠自由主义市场无法解决,由此凯恩斯的思想转变为干预主义,这就解答了我们课前的问题。随着29年经济危机的爆发,金本位时代就此落幕,但是属于世界货币的舞台并未落幕,它将继续经历从构建到崩溃再到重构的过程。问题5:金本位的崩溃对中国经济造成了哪些影响?结合材料,引导学生理解金本位崩溃后的连锁反应:金本位崩溃造成了我国货币贬值、物价下跌,由出超变为入超,白银外流,进而造成我国通货紧缩,产生国内的经济危机。对于入超、出超、通货紧缩等概念应重点讲解。问题6:国民政府面对这一经济困境做出了怎样的举措?展示表格,帮助学生迅速回忆国民政府的货币政策及结果,让学生认识到世界货币体系冲击了国内秩序,上层建筑需要具备国际治理水平,进而理解世界市场和上层建筑之间的互动关系。任务二:以凯恩斯的中晚年经历为线索探究布雷顿森林体系问题1:为何凯恩斯转而称金本位为牢笼?结合凯恩斯的表述引导学生分析金本位的弊端,理解新的货币体系诞生的必要性。问题2:凯恩斯在布雷顿森林会议中提出了什么?被政府所接受吗?结合布雷顿森林会议讲解凯恩斯提议未被接受的原因,让学生理解布雷顿森林体系建立的背景。结合怀特在会议上的发言来讲解布雷顿森林体系的双挂钩机制。【课堂互动】教师提前彩印各国货币、黄金、钩子,在课堂上让学生自主拼出金本位和布雷顿森林体系的挂钩机制,以此直观理解该部分知识点。问题3:凯恩斯去世前对布雷顿森林体系的预言应验了吗?为什么?结合凯恩斯对布雷顿森林体系的预言,引导学生分析布雷顿森林体系的积极和消极之处,讲解布雷顿森林体系崩溃的原因。框题二总结阐明本课与选必一教材的关系,即货币发行与货币制度是国家制度与社会治理的重要组成部分与重要手段,体现着一个国家的治理能力。 回顾凯恩斯的主要思想集体回答老师在讲授过程中较为简单的问题,理解国际金本位制度产生的背景、内容、特点结合凯恩斯著作内容分析金本位制度的优缺点及瓦解的原因,理解凯恩斯思想发生转变的原因将视角拉回中国,结合表格进行横向对比,并通过整理史实、分析史料,认识世界货币体系的变化对国内秩序造成的冲击影响,思考中国采取了哪些措施来改变这一经济困境。利用课前发的道具拼接金本位及布雷顿森林体系的挂钩机制思考并阐释本课内容为何要放在选必一这本教材而不是选必二经济与社会生活这一专题中。 以凯恩斯的个人经历创设情境,能够将本子目较为繁杂的知识形成系统的线索,让学生更容易理解世界货币体系从构建、崩溃再到重构的过程。在材料选取上多选用凯恩斯的著作《和约的经济后果》,具有连贯性。由于本部分内容较难理解,学生对此部分知识掌握的较为生疏,采用讲授法,以教师讲解为主。为集中学生注意力,在此部分设置若干较容易的集体问答,防止学生走神。未选取大段文献材料,多选取实物、图片史料,在讲授特点时直接从金本位的内容推断出,精简课堂设计,来让学生更加直观理解本部分的知识。采用连贯材料,让学生带入凯恩斯的视角,能够神入历史。采取集体提问与单独提问结合的方式,进一步集中学生注意力。在唯物史观指导下采取全球史的视角,引导学生认识中国货币演进与世界货币体系之间的关系。进一步认识到世界货币体系与上层建筑间的互动关系。金本位的单挂钩和布雷顿森林体系的双挂钩机制较难理解且易混淆,以学生自己动手拼接的方式能让学生更加直观、形象地理解货币体系的原理加深学生对本课主题的理解,进一步明晰货币与国家治理之间的关系

三、方兴未艾——人民币的未来发展 三、方兴未艾——人民币的未来发展任务一:以第二套人民币为线索探究人民币的背景与作用问题1:第二套人民币发行有何时代背景?引导学生结合人民币图像信息分析第二套人民币的发行背景。问题2:第二套人民币发行在国内有何作用?预留时间让学生阅读材料,提问学生提取到的关键信息及得出的结论。第二套人民币赢得了国际信誉提升了国际地位,维护群众利益加强国家认同,肃清通货膨胀,推动经济发展,是国家治理的有效手段。问题3:人民币为何必须走向国际化?引导学生通过阅读外交部文件,认识到人民币面临的现实困境:美国滥用金融霸权导致国际金融市场动荡,使发展中国家通货膨胀、资本外流。面对这些问题,中国必须维护自身经济和金融安全,以此进一步构建国际经济新秩序。问题4:人民币在国际中发挥了哪些作用?结合时事热点让学生认识到人民币在国际中发挥的重要作用:提供更多选择、维护全球金融稳定、降低汇率成本和交易风险。小组讨论:结合观点争鸣思考人民币未来将如何发展? 观察人民币图像,结合所学回答问题结合外交部文件,思考人民币必须走向国际化的原因;结合时事热点认识人民币在国际中发挥的重要作用思考对比两种观点的优劣之处,探讨人民币未来将如何发展,积极发表自己的观点 选取较为典型的一套人民币,并用新颖史料,通过人民币图片细节分析其发行背景,有助于培养学生的分析能力进行现实关照,让学生认识到人民币走向国际的必要性,以及如今人民币在国际中发挥的重要作用,坚定道路自信、制度自信,培养学生的家国情怀。调动课堂气氛,培养学生的语言表达能力,训练学生的历史思维

课堂小结 结合板书内容,以唯物史观为线索梳理本节课内容;认真完成两道选择题 将整节课的线索展示到板书上,将思维显性化,有助于增加课堂连贯性,便于学生搭建科学系统的知识框架;通过两道选择题可以及时掌握学生的学习情况,获得课堂反馈。

课后作业 结合老师提供的框架、线索、设计参考进行简单的课堂汇报设计 开展合作探究式学习,为学生提供研究任务单、研究支架和互评量表,引导其以唯物史观指导下的全球史视角,理解经济基础、上层建筑、世界市场之间的互动关系,提高学生的元认知能力

PAGE

教学指导思想与理论依据

【唯物史观】(理论阐述)唯物史观是马克思主义哲学中的一个重要概念,它强调社会历史的物质基础对社会意识、制度和文化的决定作用。唯物史观认为:物质生活条件是社会意识和制度变革的根本原因,社会存在的物质基础决定社会意识,即经济基础决定上层建筑。普通高中历史课程标准中将唯物史观阐释为“揭示人类社会历史客观基础及发展规律的科学的历史观和方法论”,基本观点包括社会存在与社会意识的辩证关系;生产力与生产关系之间的矛盾;经济基础与上层建筑之间的矛盾等。(教学实施)本节课以经济基础、上层建筑与世界市场之间的互动关系贯穿始终。在框题一主要阐明经济基础与上层建筑间的互动关系,随着各朝生产力、生产关系的不断发展,推动着各朝经济基础不断发展,由此决定了上层建筑也就是货币政策的不断更迭变化。在框题二主要阐明上层建筑与世界市场之间的互动关系,各个货币体系需要依照世界市场的形势而建立,同时也影响着世界市场的发展。

教学背景分析

课题及教学内容分析1.课标解读:本课的课标为了解中外历史上货币发行和使用情况,以及现代世界货币体系的形成;课标的行为动词“了解”属于布鲁姆教育目标分类法的第二层级“理解”,因此学生要通过对相关史料的研读,描述中外历史上货币发行和使用情况,把握世界货币体系的形成,理解货币、金融在社会发展和经济生活中的重要性。教材分析:教材地位:本课是选必三第五单元第15课,是第五单元的开篇,为第16课中国赋税制度的演变提供了经济发展和商品交换的大背景。且与纲要上下中国古代商业贸易、资本主义国家新变化等知识相贯通。教材内容:从第五单元整体来看,本单元共两课—第15课货币的使用与世界货币体系的形成、第16课中国赋税制度的演变。两课呈相互影响的互动关系,且均强调“演变”。聚焦本课内容来看,本课共分为两个子目,第一子目叙述的是中国货币的演进历程;第二子目侧重介绍随资本主义世界市场形成而出现的世界货币体系的发展历程。两个子目为相互影响的因果关系,均强调“制度与治理”。基于以上对单元内容及本课内容的分析,可以概括出本单元的主题为社会治理视域下货币与赋税制度之“变”,本课主题为经济发展影响下的国家制度和国际治理。为了让学生进一步明晰并深度理解掌握学习主题,本课以唯物史观为线索,阐明经济基础、上层建筑与世界市场之间的互动关系,并在唯物史观的指导下,以全球史视角讲授中外货币的演进。具体来看,在纵向脉络上本课叙述了中外货币数千年的发展历程;在横向脉络上本课从中国与世界的双重视角叙述了中外货币体系的互动关系,即中国货币的发展演进是世界货币体系形成的基础,世界货币体系也不断影响着中国货币的发展。学生情况分析在进行教学设计前对一线教师及某班(真实班级)进行了教师访谈及问卷调查。已知:从知识基础上看,初中教材对于货币相关的知识共有8处表述,高中共有18处表述(具体分布见下表),学生经初中及纲要(上)(下)的学习已了解中国货币的基本史实与国力对比、西方金本位制与布雷顿森林体系等相关知识点,具有一定的学习基础。未知:从思维能力上看,学生缺乏全球史观和深入分析能力,难以将中西方的史实构建联系,需要教师创设问题,提升高度,使其带着疑问投入地解决本课重难点。

教学目标

总体目标:了解中外历史上货币发行和使用情况以及现代世界货币体系的形成学生基于中国货币发展的时间轴认识我国货币的发展历程和演变规律,能够将货币的演变置于具体的时空框架下。学生进一步结合文献及实物史料分析各朝货币演变背后的动因,最终抽象出货币演变的最根本原因为“经济基础决定上层建筑”。(时空观念、史料实证、唯物史观)学生能结合凯恩斯著作《和约的经济后果》及其他补充的图片及文献史料提取客观真实的信息,分析概括国际金本位制度、布雷顿森林体系的背景、内容、特点、影响及瓦解原因,并能够思考阐述货币发行、货币制度与选必一教材有何关系,也就是和国家制度与社会治理的关系。最后进一步上升到理解上层建筑与世界市场之间的互动关系。(史料实证、历史解释、唯物史观)。学生通过分析人民币图像内容,思考第二套人民币发行的原因及作用。学生结合外交部文件内容,认识人民币必须走向国际化的原因、人民币在国际中发挥的重要作用,树立制度与道路自信。(史料实证、家国情怀)

教学重点和难点

教学重点中国货币的演进历程,人民币发行与使用,世界货币体系的形成教学难点理清中外货币演进中经济基础、上层建筑、世界市场之间的互动关系

教学资源和教学方法

(一)教学资源历史图片 文字材料 多媒体(二)教学方法讲授法、史料研读法、任务驱动法、情景创设法、合作探究法教学策略加涅逆向教学法

板书设计

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 通过展示大清宝钞,让学生找到宝钞中的细节元素,思考这些元素有何作用(货币防伪),进一步引导学生思考货币为何需要有防伪功能,让学生将货币与国家治理联系起来,最后提出问题:货币在中外历史长河中还发挥了怎样的作用呢?引发学生思考。 找到大清宝钞中的不同元素,思考宝钞上元素的作用,进一步将货币与国家治理联系起来 选取让学生找到大清宝钞中有哪些元素这一环节进行导入,互动性强,能够迅速有效地吸引学生的注意力,增加课堂趣味。并进一步引导学生思考为何货币需要防伪,将货币与国家治理联系起来,有效明晰本节课主题。

一、沧海桑田——中国古代货币的发展 一、沧海桑田——中国古代货币的发展任务一:结合流程图探究中国古代货币有何演变规律。教师引导学生回顾中国古代货币的发展历程,让学生自主概括出中国古代货币的演变规律。任务二:结合材料及所学探究各朝货币演变背后的原因以训练学生阅读材料的能力为主,选取高频、经典的材料,预留足够时间给学生阅读材料,提取关键信息,探究古代货币演变背后的动因,并总结出中国演变的最根本原因为“经济基础决定上层建筑”。问题1:为何汉武帝将铸币权收归中央,统一发行五铢钱?选取《史记·平准书》这段材料,提问学生材料大意,并提取其中的关键信息“更令民铸钱”“故吴诸侯也,以即山铸钱,富埒天子”,以此概括出当时汉代的社会现状:民间自铸钱币导致币制混乱;诸侯盗铸钱币,积攒经济实力。同时整体上汉代的经济不断发展,基于以上的社会背景,统治者采取了收回铸币权、统一铸造五铢钱的措施,以此来强化中央集权。问题2:魏晋时期为何废除五铢钱,回退到以物易物?选取《晋书·食货志》,提问学生并适当加以补充引导(解释材料中难以理解的词句),引导学生提取出材料中的关键信息“九州云扰”“军旅之资,权时调给。”“以谷贵,始罢五铢钱。”,由此概括出魏晋时期的社会背景为战乱频发,经济凋敝;粮价昂贵,通货膨胀。正是由于当时经济凋敝、通货膨胀的现状,所以交易方式回退到了以物易物。问题3:唐代开元通宝与汉代五铢钱有何本质区别?对比汉代五铢钱和唐代开元通宝这两个实物史料,引导学生找到二者的区别:上面的文字由文书重量到通元通宝、通宝的货币购买力趋于符号化。这是由于唐代的商业贸易繁荣,五铢钱不便于交易,且政府需要对经济进一步管控,所以发行了开元通宝。问题4:宋代为何突破金属币制的惯例改用纸币?以复习回顾为主,学生对宋代改用交子的相关知识掌握较好,在讲授时迅速讲解代过即可,尽量让课堂松弛有度,材料难易结合。问题5:明清为何重新使用金属货币?中国的纸币为何早产而晚熟?重点讲解“货币贬值”“通货膨胀”这两个概念,虽然学生对这两个词比较熟悉,但未必理解其背后的原理,故应展开讲解让学生形成系统框架。框题一小结以表格形式总结各朝生产力、生产关系、货币制度的变化,让学生直观认识到生产力决定生产关系,二者的进步推动了各朝经济的发展,进而决定上层建筑也就是货币政策的变化。 回顾中国古代货币的发展历程,概括中国货币的演变规律阅读材料,理解材料大意,提取关键信息,并结合所学分析各个朝代货币演变的原因,并进一步认识到货币演变的最根本原因是“经济基础决定上层建筑”跟随老师的讲授回顾宋代发行交子的原因,理解货币贬值、通货膨胀的原理记忆、理解此部分的知识,以唯物史观为线索进行记忆 基于学生对此部分知识已经有所了解,所以带领学生迅速回顾中国古代货币发展历程,并让学生独立概括货币演变的规律,有助于培养学生归纳能力,提升其知识迁移能力选取较为经典、考察较为高频的材料,训练学生阅读古文的能力,进而培养学生的史料实证这一素养。通过各个朝代货币演变的史实,让学生认识到“经济基础决定上层建筑”不是偶然事件,而是一种普遍的、客观真实的规律,让学生加深对这一规律的理解,培养学生的唯物史观。由于汉代、魏晋、唐代选取史料较为困难,学生需要时间进行对材料进行理解与信息提取,所以在宋代和明清部分选取较为简单的史料,以复习和理解为主,以此让课堂更加松弛有度,避免学生 全程处于高压中。展开讲解货币贬值、通货膨胀的原理有助于学生加强对知识的理解,有助于提升选择题的准确率。以唯物史观为线索总结第一框题的内容,帮助学生构建科学、系统的知识框架

二、风云际会——世界货币体系的形成 二、风云际会——世界货币体系的形成任务一:以凯恩斯思想转变为线索探究金本位制度【过渡】同学们请看这位人物,他是宏观经济学之父凯恩斯,我们迅速回顾一下他的核心思想是什么?国家干预经济(也就是凯恩斯主义)。但是这样一位倡导国家干预的经济学家却在早期著作中提出,应该建立一个自由贸易联盟,这属于典型的自由主义经济思想。为何凯恩斯的思想发生了如此颠覆性的转变呢 接下来我们就带着这样一个疑问来学习第二子目的内容。问题1:英国如何成为世界贸易和金融中心的?【教师提问】同学们请阅读这段材料,思考凯恩斯笔下19世纪的英国是什么形象呢?伦敦居民可以用电话订购世界各地的商品,可以投资世界各地的资源和企业,是世界的贸易和金融中心。【教师讲授】那英国是如何成为世贸金融中心的呢?我们把英国放到宏观的国际范围内来看,19世纪以来贸易的空间、路线、商品数量都有所增加,世界市场在不断扩大,然而在用货币进行结算时,各国的汇率却难以统一。面对这一难题英国人在1816年提出黄金可以作为货币换算的桥梁。【教师讲授】具体是如何换算的呢?英国通过立法允许自由铸造黄金,规定了各国货币的含金量。如1英镑的含金量为7.3克黄金,1美元则为1.5克黄金。由此我们可以轻易换算出每英镑等于4.8美元,凸显了英镑的中心地位,这样便规定了各国货币的汇率。各国货币的价值与黄金挂钩,黄金成为了衡量货币价值的基础,这就是金本位制。在金本位下各国国内贸易以本国金币结算,国际贸易则使用金条结算。那我们思考一下,这样结算的缺点是什么?不便携。为了解决这一问题,英国通过立法允许英格兰银行发行银行券代替黄金成为世界货币。问题2:英国金本位制有何特点?【教师讲授】根据以上内容我们可以推断出金本位的特点。内容2、3将货币与黄金挂钩,黄金作为贵金属不易贬值,这有助于各国币值和汇率的稳定。内容1使金币数量稳定,凸显了黄金的基础地位。此后各国纷纷立法效仿,在国际贸易中用英镑结算。这种一国发起多国跟进的过程体现了国际金本位属于一种自发秩序。问题3:凯恩斯从哪些角度评价英国的金本位制?【教师提问】接下来我们结合材料思考,凯恩斯从哪些角度评价了金本位?金本位促进资本主义的生产和世界经济的发展。但是有一个容易被忽视的角度就是思想上的趋同化。金本位让人们形成了经济全球化的观念,为欧盟、世贸等国际经济组织的建立奠定了基础。然而这样看似完备的货币体系为什么最后被取代了呢?问题4:国际金本位制为何瓦解?【教师讲授】凯恩斯说人类的经济进步于1914年戛然而止,1914年发生了什么?一战。战争使黄金供应有限 各国黄金分配不均以及货币政策缺乏灵活性,导致了货币贬值、通货紧缩。以英国为首的诸多国家为了应对战争需要,纷纷放弃金本位制。此时的各种经济乱象也让凯恩斯意识到经济混乱仅仅依靠自由主义市场无法解决,由此凯恩斯的思想转变为干预主义,这就解答了我们课前的问题。随着29年经济危机的爆发,金本位时代就此落幕,但是属于世界货币的舞台并未落幕,它将继续经历从构建到崩溃再到重构的过程。问题5:金本位的崩溃对中国经济造成了哪些影响?结合材料,引导学生理解金本位崩溃后的连锁反应:金本位崩溃造成了我国货币贬值、物价下跌,由出超变为入超,白银外流,进而造成我国通货紧缩,产生国内的经济危机。对于入超、出超、通货紧缩等概念应重点讲解。问题6:国民政府面对这一经济困境做出了怎样的举措?展示表格,帮助学生迅速回忆国民政府的货币政策及结果,让学生认识到世界货币体系冲击了国内秩序,上层建筑需要具备国际治理水平,进而理解世界市场和上层建筑之间的互动关系。任务二:以凯恩斯的中晚年经历为线索探究布雷顿森林体系问题1:为何凯恩斯转而称金本位为牢笼?结合凯恩斯的表述引导学生分析金本位的弊端,理解新的货币体系诞生的必要性。问题2:凯恩斯在布雷顿森林会议中提出了什么?被政府所接受吗?结合布雷顿森林会议讲解凯恩斯提议未被接受的原因,让学生理解布雷顿森林体系建立的背景。结合怀特在会议上的发言来讲解布雷顿森林体系的双挂钩机制。【课堂互动】教师提前彩印各国货币、黄金、钩子,在课堂上让学生自主拼出金本位和布雷顿森林体系的挂钩机制,以此直观理解该部分知识点。问题3:凯恩斯去世前对布雷顿森林体系的预言应验了吗?为什么?结合凯恩斯对布雷顿森林体系的预言,引导学生分析布雷顿森林体系的积极和消极之处,讲解布雷顿森林体系崩溃的原因。框题二总结阐明本课与选必一教材的关系,即货币发行与货币制度是国家制度与社会治理的重要组成部分与重要手段,体现着一个国家的治理能力。 回顾凯恩斯的主要思想集体回答老师在讲授过程中较为简单的问题,理解国际金本位制度产生的背景、内容、特点结合凯恩斯著作内容分析金本位制度的优缺点及瓦解的原因,理解凯恩斯思想发生转变的原因将视角拉回中国,结合表格进行横向对比,并通过整理史实、分析史料,认识世界货币体系的变化对国内秩序造成的冲击影响,思考中国采取了哪些措施来改变这一经济困境。利用课前发的道具拼接金本位及布雷顿森林体系的挂钩机制思考并阐释本课内容为何要放在选必一这本教材而不是选必二经济与社会生活这一专题中。 以凯恩斯的个人经历创设情境,能够将本子目较为繁杂的知识形成系统的线索,让学生更容易理解世界货币体系从构建、崩溃再到重构的过程。在材料选取上多选用凯恩斯的著作《和约的经济后果》,具有连贯性。由于本部分内容较难理解,学生对此部分知识掌握的较为生疏,采用讲授法,以教师讲解为主。为集中学生注意力,在此部分设置若干较容易的集体问答,防止学生走神。未选取大段文献材料,多选取实物、图片史料,在讲授特点时直接从金本位的内容推断出,精简课堂设计,来让学生更加直观理解本部分的知识。采用连贯材料,让学生带入凯恩斯的视角,能够神入历史。采取集体提问与单独提问结合的方式,进一步集中学生注意力。在唯物史观指导下采取全球史的视角,引导学生认识中国货币演进与世界货币体系之间的关系。进一步认识到世界货币体系与上层建筑间的互动关系。金本位的单挂钩和布雷顿森林体系的双挂钩机制较难理解且易混淆,以学生自己动手拼接的方式能让学生更加直观、形象地理解货币体系的原理加深学生对本课主题的理解,进一步明晰货币与国家治理之间的关系

三、方兴未艾——人民币的未来发展 三、方兴未艾——人民币的未来发展任务一:以第二套人民币为线索探究人民币的背景与作用问题1:第二套人民币发行有何时代背景?引导学生结合人民币图像信息分析第二套人民币的发行背景。问题2:第二套人民币发行在国内有何作用?预留时间让学生阅读材料,提问学生提取到的关键信息及得出的结论。第二套人民币赢得了国际信誉提升了国际地位,维护群众利益加强国家认同,肃清通货膨胀,推动经济发展,是国家治理的有效手段。问题3:人民币为何必须走向国际化?引导学生通过阅读外交部文件,认识到人民币面临的现实困境:美国滥用金融霸权导致国际金融市场动荡,使发展中国家通货膨胀、资本外流。面对这些问题,中国必须维护自身经济和金融安全,以此进一步构建国际经济新秩序。问题4:人民币在国际中发挥了哪些作用?结合时事热点让学生认识到人民币在国际中发挥的重要作用:提供更多选择、维护全球金融稳定、降低汇率成本和交易风险。小组讨论:结合观点争鸣思考人民币未来将如何发展? 观察人民币图像,结合所学回答问题结合外交部文件,思考人民币必须走向国际化的原因;结合时事热点认识人民币在国际中发挥的重要作用思考对比两种观点的优劣之处,探讨人民币未来将如何发展,积极发表自己的观点 选取较为典型的一套人民币,并用新颖史料,通过人民币图片细节分析其发行背景,有助于培养学生的分析能力进行现实关照,让学生认识到人民币走向国际的必要性,以及如今人民币在国际中发挥的重要作用,坚定道路自信、制度自信,培养学生的家国情怀。调动课堂气氛,培养学生的语言表达能力,训练学生的历史思维

课堂小结 结合板书内容,以唯物史观为线索梳理本节课内容;认真完成两道选择题 将整节课的线索展示到板书上,将思维显性化,有助于增加课堂连贯性,便于学生搭建科学系统的知识框架;通过两道选择题可以及时掌握学生的学习情况,获得课堂反馈。

课后作业 结合老师提供的框架、线索、设计参考进行简单的课堂汇报设计 开展合作探究式学习,为学生提供研究任务单、研究支架和互评量表,引导其以唯物史观指导下的全球史视角,理解经济基础、上层建筑、世界市场之间的互动关系,提高学生的元认知能力

PAGE

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理