第10课 近代以来的世界贸易与文化交流 课件(共19张PPT) -2025--2026学年高中《历史(选择性必修3)》统编版

文档属性

| 名称 | 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流 课件(共19张PPT) -2025--2026学年高中《历史(选择性必修3)》统编版 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-17 21:16:44 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

选必三:文化交流与传播

第四单元:商路、贸易与文化交流

1

3

2

4

5

6

教学方法

学情分析

教学目标

教学过程

教材分析

7

板书设计

说课流程

设计反思

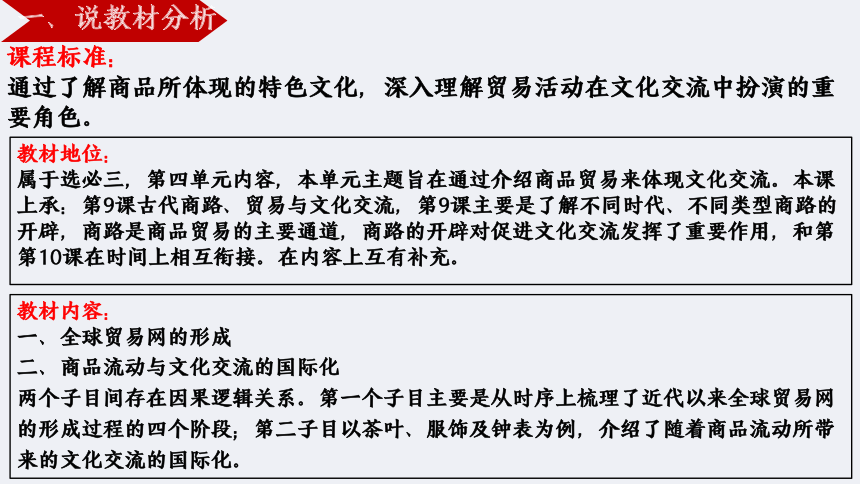

一、说教材分析

教材地位:

属于选必三,第四单元内容,本单元主题旨在通过介绍商品贸易来体现文化交流。本课上承:第9课古代商路、贸易与文化交流,第9课主要是了解不同时代、不同类型商路的开辟,商路是商品贸易的主要通道,商路的开辟对促进文化交流发挥了重要作用,和第第10课在时间上相互衔接。在内容上互有补充。

教材内容:

一、全球贸易网的形成

二、商品流动与文化交流的国际化

两个子目间存在因果逻辑关系。第一个子目主要是从时序上梳理了近代以来全球贸易网的形成过程的四个阶段;第二子目以茶叶、服饰及钟表为例,介绍了随着商品流动所带来的文化交流的国际化。

课程标准:

通过了解商品所体现的特色文化,深入理解贸易活动在文化交流中扮演的重要角色。

二、说学情分析

本课教学对像为高二学生,学生已经学过《纲要(下)》第三单元“走向整体的世界”中“全球航路的开辟”和“全球联系的初步建立与世界格局的演变”,以及工业革命与世界殖民体系的形成、两次世界大战与国际秩序的演变、冷战与国际格局的变化;选必2中“古代的商业贸易”“世界市场与商业贸易”“20 世纪以来人类的经济生活”等本课也有交叉性知识。但学生对于第二子目的内容接触较少,因此本课的重点和难点都在第二子目,让学生深刻认识到贸易和商品在文化交流中扮演的重要角色,而全球贸易网的形成促进了文化的交流、传播、融合、互鉴。

经过纲要上下和两册选必课程的学习,学生的历史辩证思维、批判性思维均有所发展,初步具备合作、交流、发现问题、解决问题的能力;同时,学生对提升自身历史学科核心素养有较高的期待和要求。通过激活所学知识,恰当汇入新授课内容中,不仅有助于融会贯通,而且也能为突破新授课的重难点内容“商品流动与文化交流国际化”留出充足的时间。

三、说教学目标

设置依据:课程内容标准、学情和教材分析

1.通过文献史料、图片等梳理近代以来全球贸易网的形成过程,(素养目标:时空观念 史料实证)。

2.通过一系列图片分析瓷器在中西文化交流中扮演的重要角色。理解文化的交往与互补互鉴(素养目标:史料实证 )。

3.通过回顾课程,深化课程总体目标:认识贸易活动和商品在文化交流中所扮演的重要角色,认识到文明的平等性、多元性,做好中华文明的传播者和继承者。(素养目标:家国情怀)。

瓷器、茶叶等商品中所蕴含的不同文化交流与互鉴。

商品流动与文化交流的国际化,贸易在物质文明和精神文明传播中的重要作用。

难点:

重点:

四、说教学方法

教法:

情境创设法

史料分析法

问题引导法

学法:

自主学习法

合作探究法

情感体验法

五、说教学过程

本课主线:

第一扇门——全球贸易之网

第二扇门——文化交流之网

第三扇门——文明互鉴之网

时代之门

时代之问?

因陀罗网

导入:

(荷)威廉·考尔夫:《有罐子、碗和鹦鹉螺杯的静物》1660年

因陀罗创造世界时,把世界造成网状,网的每个打结处系上一颗宝珠。现存或一直存在的所有东西都是因陀罗网上的一颗宝珠。每颗宝珠不仅通过那张网与其他所有宝珠相连,而且每一颗的表面都映出网上其他所有宝珠。因陀罗网上的每样东西,都暗含网上的其他所有东西。

——(加)卜正民:《维米尔的帽子:17世纪和全球化世界的黎明》

设计意图:本环节以图证史,利用油画导入,可以激发学生的兴趣。通过对油画的中某些物品的“追根溯源”串起本节课内容,是本节课的特色之一。引导学生把那些画中的东西视为供人开启的门,检视画中的东西,从中看到全球贸易网的逐渐形成。

第一扇门——全球贸易网的形成

如何来到荷兰:

从哪里来:

中国

洲与洲之间的贸易

(荷)威廉·考尔夫:《有罐子、碗和鹦鹉螺杯的静物》1660年

设计意图:通过解读画作中考尔夫的油画,以问题链的形式引导学生分析画作中有什么,来自哪里?还了解到是如何把它带到荷兰的?透过画作中的青花瓷盘引出洲与洲之间的贸易,通过一连串问题链,激活所学知识,并融入新授课内容中,将旧知识与新知识融会贯通,为接下来学生自主梳理全球贸易网的形成做铺垫。

15世纪之前

工业革命后

二战后

新航路开辟后

两次世界大战期间

世界贸易主要局限于各洲内部和亚欧大陆之间

商品种类增多、贸易范围扩大等,以欧洲为中心的世界市场初步形成

曲折中发展

虽受冷战的影响,但世界贸易进一步发展, 生产的国际分工向广度和深度发展;跨国公司的发展。

形成新的国际分工和贸易格局,世界市场最终形成

第一扇门——全球贸易之网

设计意图:这一子目的内容,在纲要下和选二的教材中已经有所学习,并不作为本课学习的重点内容,以时间轴的形式让学生通过自主阅读教材文本,能够帮助学生快速梳理教材中的有效信息,较为简洁高效。

第二扇门——商品流动与文化交流的国际化

如何来到荷兰:

从哪里来:

中国

洲与洲之间的贸易

为什么出现在画里:

身份和文化的象征

(荷)威廉·考尔夫:《有罐子、碗和鹦鹉螺杯的静物》1660年

设计意图:再次借鉴考尔夫的油画,通过问题引导学生分析油画中瓷器出现的原因,分析瓷器作为商品随着贸易网的扩大而不断流动而引发的中国文化在西方的盛行,以及中西之间文化的交流互鉴,为第二子目的学习做铺垫。

以瓷器贸易为例,理解商品流动推动了中西方文化交流

①中国文化对西方文化的影响?

图2:17世纪代尔夫特陶瓶(纹饰模仿明晚期的青花瓷图案)

图3:蓝彩花塔,郁金香专用花瓶

模仿

图1:橡木镶桃木瓷柜

引进

创新

②西方文化对中国文化的影响

图5:专门为欧洲市场制作的日用瓷,用于盛油和醋,仿自欧洲玻璃器

图4:明晚期的克拉克瓷盘,中国主题加荷兰郁金香纹饰

图6:故宫博物院藏清乾隆珐琅彩蒜头瓶

纹饰

器型

色彩

瓷器贸易推动了中西方文化交流互鉴

以瓷器贸易为例,说明商品流动推动了中西方文化交流

请同学们选择教材中或身边最感兴趣的商品为例,说明“各国文化随着商品一道,传播到世界其他地区,同时在相互借鉴中向前发展”。

设计意图:如何找寻商品流动与文化流动之间的关系是本课的重点也是难点,本环节以瓷器为主线深挖瓷器作为商品传入荷兰之后引发的一系列影响,不仅对荷兰人的日常生活,而且对荷兰人的制瓷技术、审美风格、文化艺术都产生了重要影响。引导学生通过多幅图片的分析检视,总结归纳了瓷器对西方文化的影响,以及通过瓷器贸易引发的西方文化对中国文化和制瓷艺术的影响,使学生深入了解文化在交流互鉴中向前发展。

材料:我们不妨再把17世纪的世界当做一面因陀罗网,犹如蜘蛛网一般。这面网时时刻刻在变大。……随着线的分布愈来愈稠密,网愈来愈往外延伸,愈来愈纠结复杂,也愈来愈紧密相连。……沿着那些线,有各式各样的人与货、船与畜力车、战士与武器在快速移动,动物与植物、病原体与种子、语言与观念也在快速移动。……有些地方因为其制造的东西或被带到该地的东西而较受人们青睐。其他地方则是深沟壁垒,订下法令自我孤立,借此不让那张网近身。……在欧洲人眼中,外在世界正以观念和器物的形式进入他们的生活,对大部分中国人而言,外在世界仍在外面。

——摘自(加)卜正民:《维米尔的帽子:17世纪和全球化世界的黎明》

全球贸易网

闭关自守

开放包容

第三扇门

(荷)威廉·考尔夫:《有罐子、碗和鹦鹉螺杯的静物》1660年

——文明互鉴之网

设计意图:再次以因陀罗网对应本课的内容,理解随着全球贸易网的不断扩大,更多的商品流向世界各地,并通过对比17世纪西方和中国对待外来文化的不同态度,引导学生深思:在全球贸易网中,每个人都不是一座孤岛,为接下来朗读诗歌做铺垫。

人非孤岛,

无人可以自全,

每人都是一块陆地,

组成了整个大陆。

若海浪冲走了一块,

大陆就缺失了一块,

若把一片陆地冲走了,

大陆就缺失了一个海角。

任何人的死去都使我缺了一块,

因为我和全人类唇齿相依。

……

——(英)约翰·邓恩:《丧钟为谁而鸣》

时代之问?

面对全球贸易网下的多元文化世界,怎么办?

设计意图:通过让学生朗读诗歌,引发学生共鸣,借用诗歌的内容让学生反思,随着20世纪全球贸易网的形成,更多的文化产品广销世界各地,因此面对全球贸易网下的多元文化世界,提出时代之问:门是关闭还是打开?深化主题

六、说板书设计

第一扇门——全球贸易之网

第二扇门——文化交流之网

第三扇门——文明互鉴之网

时代之门

近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

时代之问?

七、说教学反思

本课的教学设计以考尔夫画作中的瓷器为线索,通过对瓷器的追根溯源,理解全球贸易网的形成过程以及文化伴随着商品流动而不断的传播,并促进文化之间的交流互鉴。从一个小切口入手到最后深层次的反思,突出体现历史学科核心素养的培育。在设计的过程中,比较关注教材子目之间内容的连贯性和内在逻辑,对教材中的学习聚焦能够进行解读,突破重难点知识。除了挖掘教科书辅助材料,如图片等;也挖掘、精选新的史料,如《维米尔的帽子:17世纪和经济全球化的黎明》等史学论著、论文和考尔夫的油画作品。不足之处主要体现在以油画和瓷器为主线是否与教材内容过于脱节、学生能否理解油画作品背后的内涵、对新史料的运用是否恰当、对教材内容的取舍是否合适等等,不足之处,还望批评指正。

第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

选必三:文化交流与传播

第四单元:商路、贸易与文化交流

1

3

2

4

5

6

教学方法

学情分析

教学目标

教学过程

教材分析

7

板书设计

说课流程

设计反思

一、说教材分析

教材地位:

属于选必三,第四单元内容,本单元主题旨在通过介绍商品贸易来体现文化交流。本课上承:第9课古代商路、贸易与文化交流,第9课主要是了解不同时代、不同类型商路的开辟,商路是商品贸易的主要通道,商路的开辟对促进文化交流发挥了重要作用,和第第10课在时间上相互衔接。在内容上互有补充。

教材内容:

一、全球贸易网的形成

二、商品流动与文化交流的国际化

两个子目间存在因果逻辑关系。第一个子目主要是从时序上梳理了近代以来全球贸易网的形成过程的四个阶段;第二子目以茶叶、服饰及钟表为例,介绍了随着商品流动所带来的文化交流的国际化。

课程标准:

通过了解商品所体现的特色文化,深入理解贸易活动在文化交流中扮演的重要角色。

二、说学情分析

本课教学对像为高二学生,学生已经学过《纲要(下)》第三单元“走向整体的世界”中“全球航路的开辟”和“全球联系的初步建立与世界格局的演变”,以及工业革命与世界殖民体系的形成、两次世界大战与国际秩序的演变、冷战与国际格局的变化;选必2中“古代的商业贸易”“世界市场与商业贸易”“20 世纪以来人类的经济生活”等本课也有交叉性知识。但学生对于第二子目的内容接触较少,因此本课的重点和难点都在第二子目,让学生深刻认识到贸易和商品在文化交流中扮演的重要角色,而全球贸易网的形成促进了文化的交流、传播、融合、互鉴。

经过纲要上下和两册选必课程的学习,学生的历史辩证思维、批判性思维均有所发展,初步具备合作、交流、发现问题、解决问题的能力;同时,学生对提升自身历史学科核心素养有较高的期待和要求。通过激活所学知识,恰当汇入新授课内容中,不仅有助于融会贯通,而且也能为突破新授课的重难点内容“商品流动与文化交流国际化”留出充足的时间。

三、说教学目标

设置依据:课程内容标准、学情和教材分析

1.通过文献史料、图片等梳理近代以来全球贸易网的形成过程,(素养目标:时空观念 史料实证)。

2.通过一系列图片分析瓷器在中西文化交流中扮演的重要角色。理解文化的交往与互补互鉴(素养目标:史料实证 )。

3.通过回顾课程,深化课程总体目标:认识贸易活动和商品在文化交流中所扮演的重要角色,认识到文明的平等性、多元性,做好中华文明的传播者和继承者。(素养目标:家国情怀)。

瓷器、茶叶等商品中所蕴含的不同文化交流与互鉴。

商品流动与文化交流的国际化,贸易在物质文明和精神文明传播中的重要作用。

难点:

重点:

四、说教学方法

教法:

情境创设法

史料分析法

问题引导法

学法:

自主学习法

合作探究法

情感体验法

五、说教学过程

本课主线:

第一扇门——全球贸易之网

第二扇门——文化交流之网

第三扇门——文明互鉴之网

时代之门

时代之问?

因陀罗网

导入:

(荷)威廉·考尔夫:《有罐子、碗和鹦鹉螺杯的静物》1660年

因陀罗创造世界时,把世界造成网状,网的每个打结处系上一颗宝珠。现存或一直存在的所有东西都是因陀罗网上的一颗宝珠。每颗宝珠不仅通过那张网与其他所有宝珠相连,而且每一颗的表面都映出网上其他所有宝珠。因陀罗网上的每样东西,都暗含网上的其他所有东西。

——(加)卜正民:《维米尔的帽子:17世纪和全球化世界的黎明》

设计意图:本环节以图证史,利用油画导入,可以激发学生的兴趣。通过对油画的中某些物品的“追根溯源”串起本节课内容,是本节课的特色之一。引导学生把那些画中的东西视为供人开启的门,检视画中的东西,从中看到全球贸易网的逐渐形成。

第一扇门——全球贸易网的形成

如何来到荷兰:

从哪里来:

中国

洲与洲之间的贸易

(荷)威廉·考尔夫:《有罐子、碗和鹦鹉螺杯的静物》1660年

设计意图:通过解读画作中考尔夫的油画,以问题链的形式引导学生分析画作中有什么,来自哪里?还了解到是如何把它带到荷兰的?透过画作中的青花瓷盘引出洲与洲之间的贸易,通过一连串问题链,激活所学知识,并融入新授课内容中,将旧知识与新知识融会贯通,为接下来学生自主梳理全球贸易网的形成做铺垫。

15世纪之前

工业革命后

二战后

新航路开辟后

两次世界大战期间

世界贸易主要局限于各洲内部和亚欧大陆之间

商品种类增多、贸易范围扩大等,以欧洲为中心的世界市场初步形成

曲折中发展

虽受冷战的影响,但世界贸易进一步发展, 生产的国际分工向广度和深度发展;跨国公司的发展。

形成新的国际分工和贸易格局,世界市场最终形成

第一扇门——全球贸易之网

设计意图:这一子目的内容,在纲要下和选二的教材中已经有所学习,并不作为本课学习的重点内容,以时间轴的形式让学生通过自主阅读教材文本,能够帮助学生快速梳理教材中的有效信息,较为简洁高效。

第二扇门——商品流动与文化交流的国际化

如何来到荷兰:

从哪里来:

中国

洲与洲之间的贸易

为什么出现在画里:

身份和文化的象征

(荷)威廉·考尔夫:《有罐子、碗和鹦鹉螺杯的静物》1660年

设计意图:再次借鉴考尔夫的油画,通过问题引导学生分析油画中瓷器出现的原因,分析瓷器作为商品随着贸易网的扩大而不断流动而引发的中国文化在西方的盛行,以及中西之间文化的交流互鉴,为第二子目的学习做铺垫。

以瓷器贸易为例,理解商品流动推动了中西方文化交流

①中国文化对西方文化的影响?

图2:17世纪代尔夫特陶瓶(纹饰模仿明晚期的青花瓷图案)

图3:蓝彩花塔,郁金香专用花瓶

模仿

图1:橡木镶桃木瓷柜

引进

创新

②西方文化对中国文化的影响

图5:专门为欧洲市场制作的日用瓷,用于盛油和醋,仿自欧洲玻璃器

图4:明晚期的克拉克瓷盘,中国主题加荷兰郁金香纹饰

图6:故宫博物院藏清乾隆珐琅彩蒜头瓶

纹饰

器型

色彩

瓷器贸易推动了中西方文化交流互鉴

以瓷器贸易为例,说明商品流动推动了中西方文化交流

请同学们选择教材中或身边最感兴趣的商品为例,说明“各国文化随着商品一道,传播到世界其他地区,同时在相互借鉴中向前发展”。

设计意图:如何找寻商品流动与文化流动之间的关系是本课的重点也是难点,本环节以瓷器为主线深挖瓷器作为商品传入荷兰之后引发的一系列影响,不仅对荷兰人的日常生活,而且对荷兰人的制瓷技术、审美风格、文化艺术都产生了重要影响。引导学生通过多幅图片的分析检视,总结归纳了瓷器对西方文化的影响,以及通过瓷器贸易引发的西方文化对中国文化和制瓷艺术的影响,使学生深入了解文化在交流互鉴中向前发展。

材料:我们不妨再把17世纪的世界当做一面因陀罗网,犹如蜘蛛网一般。这面网时时刻刻在变大。……随着线的分布愈来愈稠密,网愈来愈往外延伸,愈来愈纠结复杂,也愈来愈紧密相连。……沿着那些线,有各式各样的人与货、船与畜力车、战士与武器在快速移动,动物与植物、病原体与种子、语言与观念也在快速移动。……有些地方因为其制造的东西或被带到该地的东西而较受人们青睐。其他地方则是深沟壁垒,订下法令自我孤立,借此不让那张网近身。……在欧洲人眼中,外在世界正以观念和器物的形式进入他们的生活,对大部分中国人而言,外在世界仍在外面。

——摘自(加)卜正民:《维米尔的帽子:17世纪和全球化世界的黎明》

全球贸易网

闭关自守

开放包容

第三扇门

(荷)威廉·考尔夫:《有罐子、碗和鹦鹉螺杯的静物》1660年

——文明互鉴之网

设计意图:再次以因陀罗网对应本课的内容,理解随着全球贸易网的不断扩大,更多的商品流向世界各地,并通过对比17世纪西方和中国对待外来文化的不同态度,引导学生深思:在全球贸易网中,每个人都不是一座孤岛,为接下来朗读诗歌做铺垫。

人非孤岛,

无人可以自全,

每人都是一块陆地,

组成了整个大陆。

若海浪冲走了一块,

大陆就缺失了一块,

若把一片陆地冲走了,

大陆就缺失了一个海角。

任何人的死去都使我缺了一块,

因为我和全人类唇齿相依。

……

——(英)约翰·邓恩:《丧钟为谁而鸣》

时代之问?

面对全球贸易网下的多元文化世界,怎么办?

设计意图:通过让学生朗读诗歌,引发学生共鸣,借用诗歌的内容让学生反思,随着20世纪全球贸易网的形成,更多的文化产品广销世界各地,因此面对全球贸易网下的多元文化世界,提出时代之问:门是关闭还是打开?深化主题

六、说板书设计

第一扇门——全球贸易之网

第二扇门——文化交流之网

第三扇门——文明互鉴之网

时代之门

近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

时代之问?

七、说教学反思

本课的教学设计以考尔夫画作中的瓷器为线索,通过对瓷器的追根溯源,理解全球贸易网的形成过程以及文化伴随着商品流动而不断的传播,并促进文化之间的交流互鉴。从一个小切口入手到最后深层次的反思,突出体现历史学科核心素养的培育。在设计的过程中,比较关注教材子目之间内容的连贯性和内在逻辑,对教材中的学习聚焦能够进行解读,突破重难点知识。除了挖掘教科书辅助材料,如图片等;也挖掘、精选新的史料,如《维米尔的帽子:17世纪和经济全球化的黎明》等史学论著、论文和考尔夫的油画作品。不足之处主要体现在以油画和瓷器为主线是否与教材内容过于脱节、学生能否理解油画作品背后的内涵、对新史料的运用是否恰当、对教材内容的取舍是否合适等等,不足之处,还望批评指正。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享