第10课 近代以来的世界贸易与文化交流 教学设计(表格式) -2025--2026学年高中《历史(选择性必修3)》统编版

文档属性

| 名称 | 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流 教学设计(表格式) -2025--2026学年高中《历史(选择性必修3)》统编版 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 6.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《第10课近代以来的世界贸易与文化交流的扩展》教学设计

教学指导思想与理论依据

“逆向设计”是指教师在开展教与学活动之前,先要努力思考学习要达到的目的到底是什么,以及哪些证据表明学习达到了目的;必须首先关注学习期望,然后才有可能产生合适的教学行为,最好的设计应该是“以终为始”,从学习结果开始的逆向思考。从传统教学设计思维——评估往往是教师最后要做的工作,到首先考虑评估方案及预期结果;从部分教师只关注教材内容的输出,到关注学生需要输入什么,在对教学设计进行“逆向设计”的过程中渗透历史学科核心素养。

阶段一:确定预期结果

教学背景分析

课题及教学内容分析本课内容来自选择性必修三(文化交流与传播)中第四单元“商路、贸易与文化交流”。本课上承第9课《古代商路、贸易与文化交流》——主要了解不同时代、不同类型商路的开辟,与第10课在时间上、内容上互有补充,相互衔接。本课共分为两个子目,分别是全球贸易网的形成、商品流动与文化交流国际化,两个子目间存在着前后因果逻辑关系。第一个子目主要是从时序上梳理了近代以来全球贸易网的形成过程,这部分内容在初中九年级教材《世界历史》上下册中已经有所涉及,只不过初中内容较为浅显,知识点分散在多个单元之中,学生很难有一条清晰的脉络,本课内容则是把新航路开辟以来的世界贸易发展形成一个系统完整的主线,是对初中知识和高中知识的提升、归纳、总结。第二子目以茶叶、服饰及钟表为例,介绍了随着商品流动所带来的文化交流的国际化,内容里既有中国茶叶、服饰对西方的影响,也有西方服饰、钟表等对中国的影响。新航路开辟后文化交流的内容、传播的速度、影响的范围比之新航路开辟前与日俱增,这种变化是伴随着近代以来世界各洲之间贸易的扩大,全球贸易网逐步形成而出现的。随着商品的世界性流动,各国文化随同其商品一起传播到世界其他地区。文化与文明在不断相互借鉴中向前发展。通过本课的学习,让学生了解近代全球贸易网形成的情况,以及商品流动对文化交流和发展的影响,并能够认识到文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。文明交流互鉴,是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力,也是构筑人类命运共同体的人文基础。《课程标准》要求本课通过了解商品所体现的特色文化,深入理解贸易活动在文化交流中扮演的重要角色。不同地区的商品蕴含着此地的特色文化,不同地区商品的流动、交换本身承载着文化的交流,就本课内容而言,近代以来的文化交流是伴随着全球贸易的发展而不断拓展的,而全球贸易网的形成并不是一蹴而就的,是经过长时段的发展演变才逐渐编织成一张席卷全球的贸易之网。结合课程标准要求,在进行教学设计时可引导学生梳理全球贸易网的形成过程,关注贸易的发展与文化的扩展存在怎样的内在逻辑关系?商品的流动在其间扮演何种角色?学生情况分析本课教学对象为高二学生,高二学生已经学过《纲要(下)》和选必2中有关新航路开辟以来全球贸易逐步拓展的相关内容,与本课有交叉性知识,学生对这部分内容已经有所掌握,不作为本课的重点内容,而学生对于第二子目的内容接触较少,是学生感兴趣也是较难理解的知识点,因此本课的重点和难点都在第二子目,让学生深刻认识到贸易和商品在文化交流中扮演的重要角色,而全球贸易网的形成促进了文化的交流、传播、融合、互鉴。在进行教学设计时将旧知识与新内容融会贯通,删繁就简,为突破新课的重难点内容“商品流动与文化交流国际化”留出较为充足的时间。

教学目标

1.学生能够梳理近代以来全球贸易网的形成过程,通过时空定位,认识到在近代以来的时空背景下全球贸易网的形成发展,培养学生的时空观念;(时空观念)2.学生能够以唯物史观为指导方法,分析概括生产力发展在推动全球贸易发展过程中起到的决定性作用;(唯物史观)3.学生能够通过一系列图片分析瓷器所体现的特色文化,理解商品及贸易活动在文化交流中扮演的重要角色和文化的交往、互鉴,培养学生对获取的史料进行辨析并重现历史的态度与方法;(史料实证)4.学生能够认识到其他贸易活动和商品在文化交流中所扮演的重要角色,做到知识的迁移,认识到文明的平等性、多元性,做好文明的传播者和继承者,使学生感悟文化自信,涵养家国情怀。(历史解释、家国情怀)

教学重点和难点

(一)教学重点商品流动与文化交流的国际化,贸易在物质文明和精神文明传播中的重要作用。(二)教学难点瓷器等商品中所蕴含的不同文化价值,以及商品、贸易推动的文化、文明之间的交流互鉴。(三)根据教学目标和教学重难点,学生预期的学习结果是:1.能够梳理近代以来全球贸易网的形成过程;2.分析概括生产力发展在推动全球贸易发展过程中起到的决定性作用;3.能够理解商品及贸易活动在文化交流中扮演的重要角色和文化的交往、互鉴;4.能够认识到其他贸易活动和商品在文化交流中所扮演的重要角色。

教学资源和教学方法

(一)教学资源 历史图片 历史地图 文字材料 多媒体(二)教学方法 讲授法、讨论法、史料研习、课堂讲授与教材阅读相结合

板书设计

阶段二:确定合适的评估证据当确定了教学目标和重难点后,需要教师进一步思考,有哪些证据能够用来证明学生掌握并理解了所学知识,我们可以通过学生在课堂的表现性任务完成情况进行评估。就本课而言,可以请学生根据教材内容自主梳理全球贸易网的形成过程;以感兴趣的商品为例,说明“各国文化随着商品一道,传播到世界其他地区,同时在相互借鉴中向前发展”。除此之外,学生还可以通过口头回答课堂问题、小测试、问答题等方式证明自己达到了预期的学习目标。当学生在课堂学习过程中能够完成这些学习任务时,则表明学生掌握并理解了所学知识,也意味着课堂教学设计达到了教师的的预期教学目标,以此来评估课堂教学设计的可行性。

阶段三:设计教学过程

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

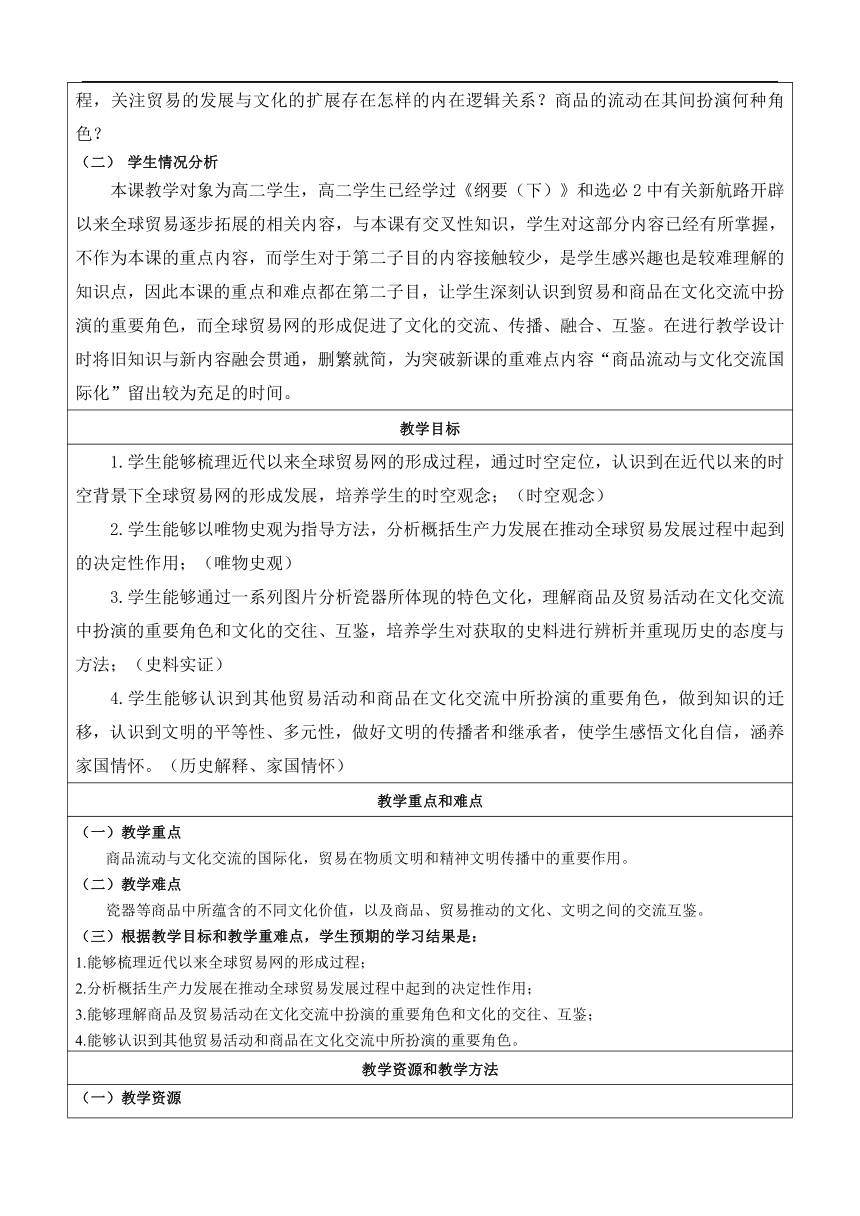

导入新课 通过一段材料和一张图片引入新课一个画家的作品是画家对生活和文化的一种呈现,假如把画家的作品当作因陀罗网上的一颗宝珠,是否可以通过画家的作品来照映他所处时代的贸易与文化呢?今天这节课我们通过检视十七世纪荷兰伟大的画家考尔夫的作品,把考尔夫画作中的某些物品,作为一扇通往十七世纪的“时代之门”,顺着这扇“门”了解这些物品与贸易的关系是什么,背后又反映出怎样的文化交流互鉴。 因陀罗网的内涵,再以对油画中某些物品的“追根溯源”为主线串起本节课内容,引导学生把画中的东西视为供人开启的一扇扇门,透过这一扇扇门看到全球贸易网的逐渐形成以及贸易所带来的文化交流互鉴。

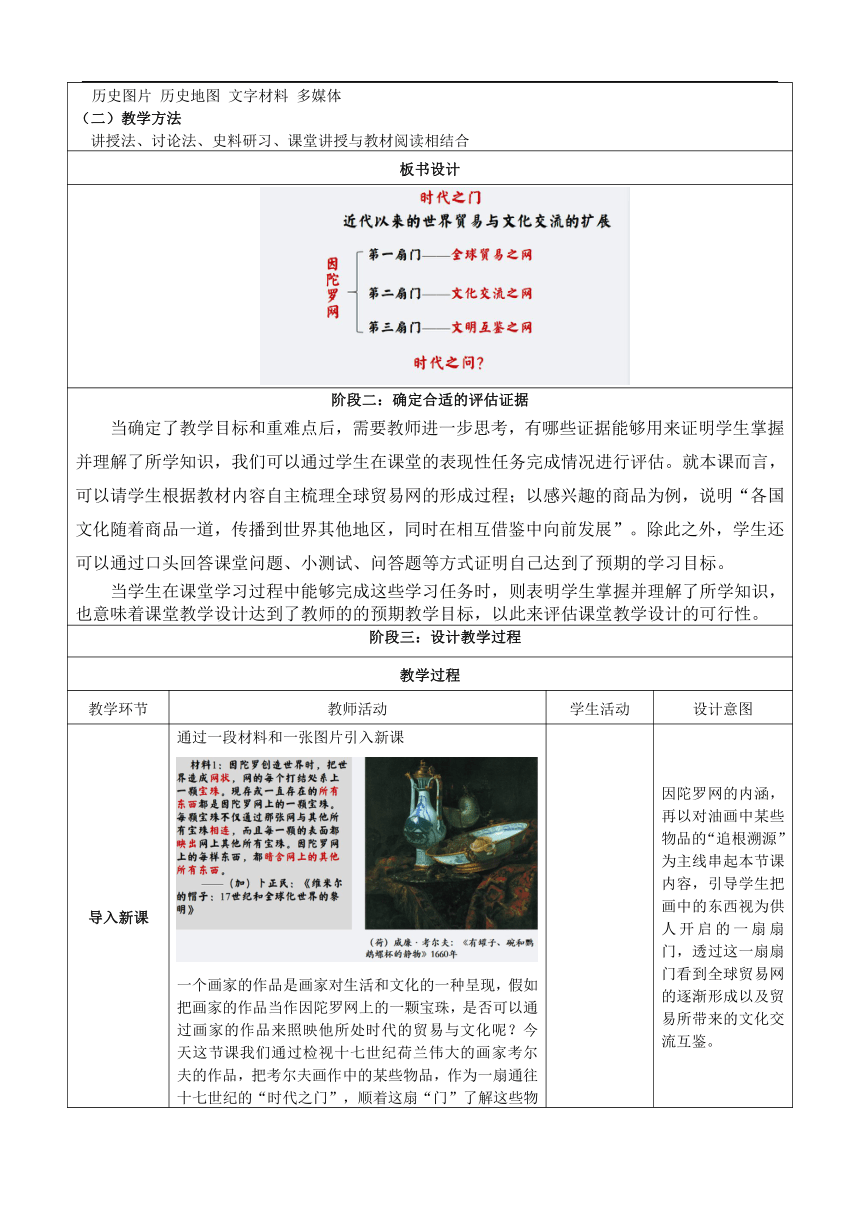

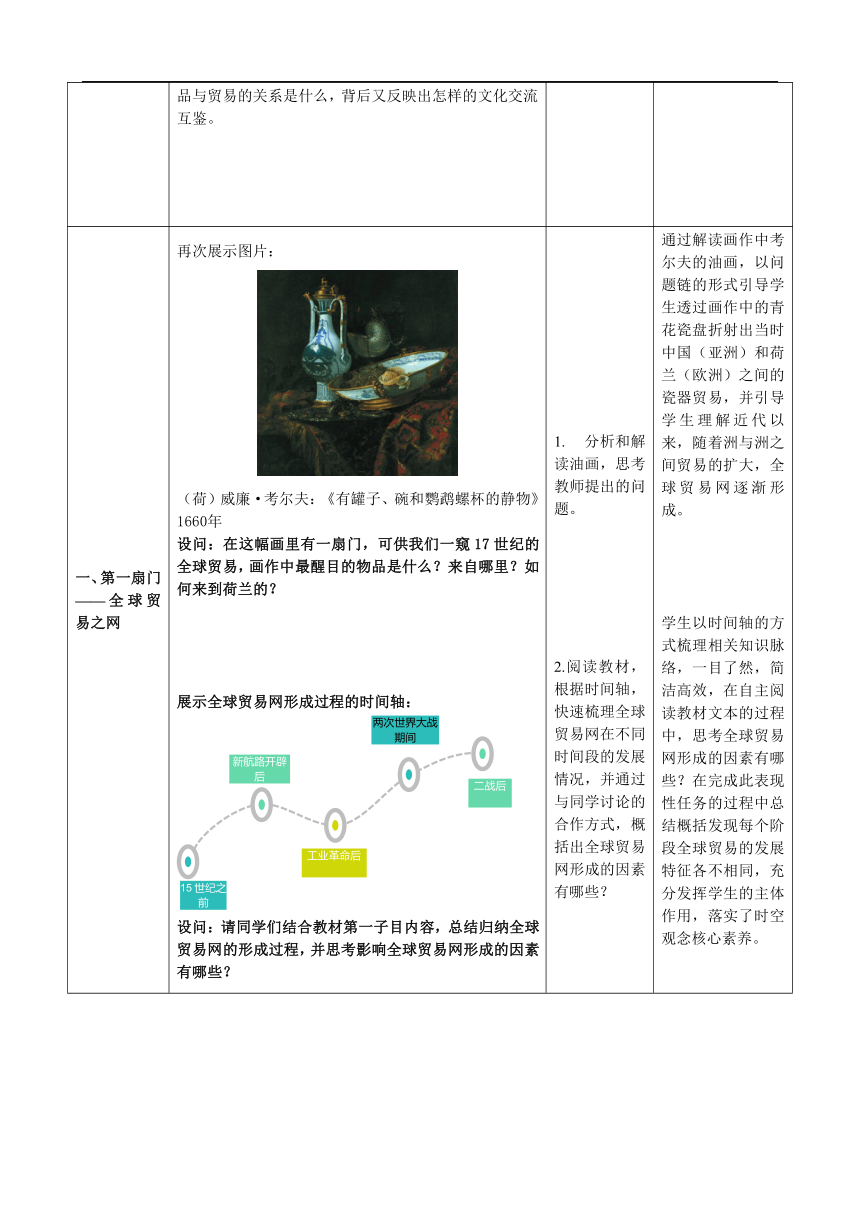

一、第一扇门——全球贸易之网 再次展示图片:(荷)威廉·考尔夫:《有罐子、碗和鹦鹉螺杯的静物》1660年设问:在这幅画里有一扇门,可供我们一窥17世纪的全球贸易,画作中最醒目的物品是什么?来自哪里?如何来到荷兰的?展示全球贸易网形成过程的时间轴:设问:请同学们结合教材第一子目内容,总结归纳全球贸易网的形成过程,并思考影响全球贸易网形成的因素有哪些? 分析和解读油画,思考教师提出的问题。2.阅读教材,根据时间轴,快速梳理全球贸易网在不同时间段的发展情况,并通过与同学讨论的合作方式,概括出全球贸易网形成的因素有哪些? 通过解读画作中考尔夫的油画,以问题链的形式引导学生透过画作中的青花瓷盘折射出当时中国(亚洲)和荷兰(欧洲)之间的瓷器贸易,并引导学生理解近代以来,随着洲与洲之间贸易的扩大,全球贸易网逐渐形成。 学生以时间轴的方式梳理相关知识脉络,一目了然,简洁高效,在自主阅读教材文本的过程中,思考全球贸易网形成的因素有哪些?在完成此表现性任务的过程中总结概括发现每个阶段全球贸易的发展特征各不相同,充分发挥学生的主体作用,落实了时空观念核心素养。

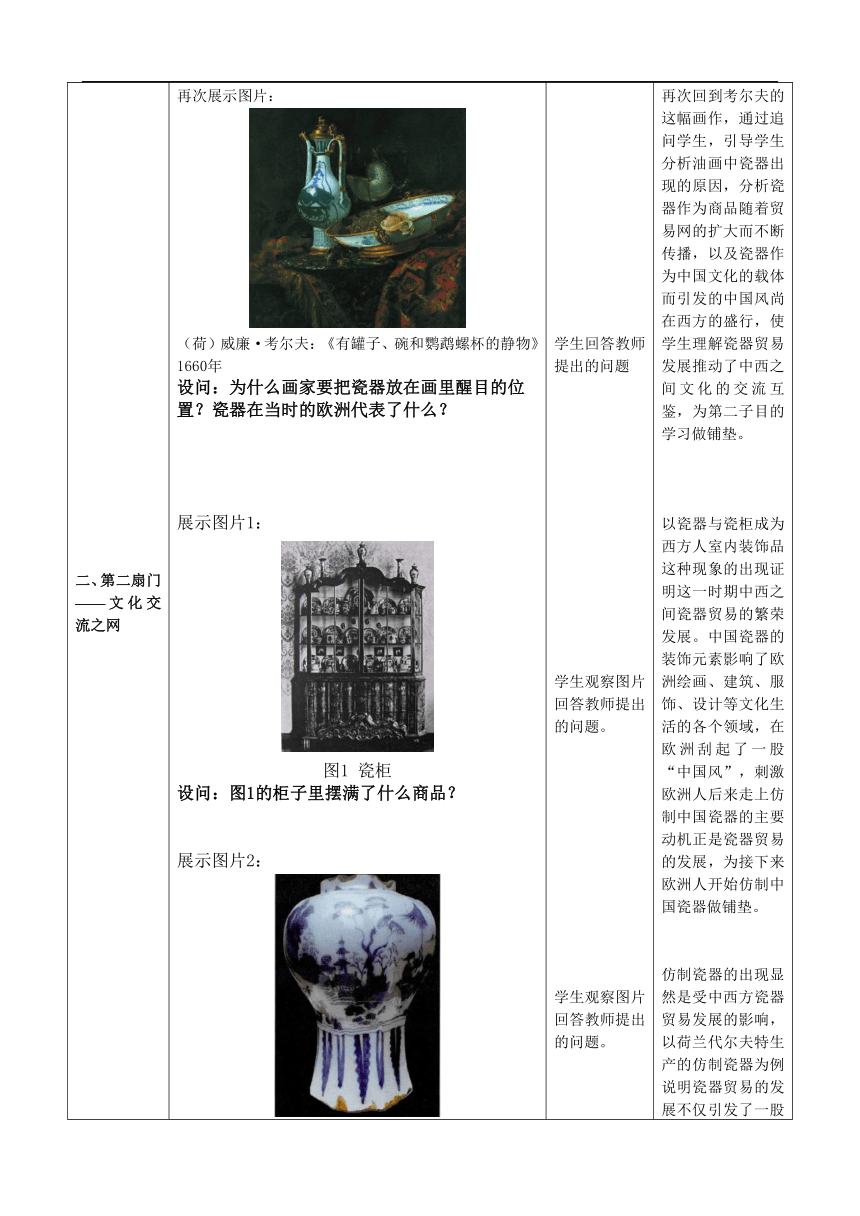

二、第二扇门——文化交流之网 再次展示图片:(荷)威廉·考尔夫:《有罐子、碗和鹦鹉螺杯的静物》1660年设问:为什么画家要把瓷器放在画里醒目的位置?瓷器在当时的欧洲代表了什么?展示图片1:图1 瓷柜设问:图1的柜子里摆满了什么商品?展示图片2:图2 西方仿制瓷器设问:这是一件荷兰代尔夫特生产的瓷器,请同学们仔细观察,这件瓷器中有哪些方面模仿了中国的瓷器?展示图片3:图3 花塔设问:请同学们发挥想象力,猜一猜图3中瓷器的功能是什么?本环节以瓷器为主线深挖瓷器作为商品传入西方之后引发的一系列影响,不仅对西方人的日常生活,而且对西方人的制瓷技术、审美风格、文化艺术都产生了重要影响。引导学生总结归纳了瓷器对西方文化的影响,由此可见中西之间瓷器贸易的发展大大推动了中国文化对西方文化的影响,是对史料实证素养的落实。展示图片4:图4 外销瓷设问:请同学们仔细观察图片4,并找出其中典型的西方元素?随着瓷器贸易的不断发展,中西方的交流也日渐频繁,在中西方接洽的过程中,西方的文化对中国瓷器文化产生了怎样的影响呢?展示图片5:图5 双口油醋瓶设问:请同学们再看这件瓷器,猜猜看,这件瓷器是干什么的?展示图片6:图6 珐琅瓷设问:请同学们看这件瓷器,是故宫博物院藏清乾隆款珐琅彩双环耳瓶,请问珐琅彩工艺是从哪个国家传入中国的呢?如何找寻商品流动与文化流动之间的关系是本课的重点也是难点,以瓷器为主线深挖瓷器贸易背后的贸易之网和文化交流之网,引导学生通过对这些瓷器的分析检视,使学生深入了解文化交流的双向融合和相互借鉴,并在交流互鉴中向前发展。展示一组图片:设问:请同学们选择教材中或身边最感兴趣的商品为例,说明“各国文化随着商品一道,传播到世界其他地区,同时在相互借鉴中向前发展”。 学生回答教师提出的问题学生观察图片回答教师提出的问题。学生观察图片回答教师提出的问题。学生观察图片,各抒己见,回答教师提出的问题。学生观察图片,各抒己见,回答教师提出的问题。学生观察图片,各抒己见,回答教师提出的问题。学生观察图片,各抒己见,回答教师提出的问题。学生们各抒己见… 再次回到考尔夫的这幅画作,通过追问学生,引导学生分析油画中瓷器出现的原因,分析瓷器作为商品随着贸易网的扩大而不断传播,以及瓷器作为中国文化的载体而引发的中国风尚在西方的盛行,使学生理解瓷器贸易发展推动了中西之间文化的交流互鉴,为第二子目的学习做铺垫。以瓷器与瓷柜成为西方人室内装饰品这种现象的出现证明这一时期中西之间瓷器贸易的繁荣发展。中国瓷器的装饰元素影响了欧洲绘画、建筑、服饰、设计等文化生活的各个领域,在欧洲刮起了一股“中国风”,刺激欧洲人后来走上仿制中国瓷器的主要动机正是瓷器贸易的发展,为接下来欧洲人开始仿制中国瓷器做铺垫。仿制瓷器的出现显然是受中西方瓷器贸易发展的影响,以荷兰代尔夫特生产的仿制瓷器为例说明瓷器贸易的发展不仅引发了一股“中国风尚”的流行,而且带动了西方制瓷工艺的发展,展现了商品及贸易推动的文化交流。以“花塔”为例说明西方的制瓷工艺也不仅仅只是停留在模仿阶段,而是渐走向了创新,从而使学生理解随着瓷器贸易的发展,西方人对瓷器的态度从开始的引进到仿制再到创新,并创造出独特的代尔夫特蓝陶。以一件中国瓷器中出现的西方风格吸引学生的注意力,深挖这种中西合璧的瓷器出现的历史渊源,并使学生理解随着中西方瓷器贸易的进一步发展,中西方的交流也日渐频繁,外销瓷器上面异国风情纹饰及图案的出现正是中西方文化交流的见证,也丰富了中国瓷器的装饰图案。以双口油醋瓶的独特器型吸引学生的好奇心,让学生在猜测这件瓷器功能的同时,使学生认识到随着大量的瓷器流入西方,西方人逐渐追求瓷器的实用价值,而中国瓷器的传统器型在很多方面不能满足西方人的日常需求,于是中国的制瓷工匠们开始借鉴西方的器型制作符合西方人需求的日用瓷,从而丰富了中国瓷器的器型。本环节继续以瓷器为主线,以实物史料论证中国的瓷器出现了有别于之前的“异域风情”,引导学生思考随着中西方瓷器贸易的发展,西方文化传入中国后对中国文化产生了怎样的影响?在这个基础上引导学生理解这些“异域风情”在中国瓷器上的呈现是贸易发展和商品流动的结果,更是中西艺术融合与互鉴的见证。商品的流动在文化交流中扮演者怎样的角色,瓷器只是其中一种商品,茶叶、服饰、钟表等等商品的流动也带动了世界各国文化的交流。以学生最感兴趣的商品为例,完成表现性任务,可以激发学生深挖其他商品背后蕴含的文化内涵,并做到知识的迁移,培养学生历史解释的能力。

三、第三扇门:文明对话之网 再次展示考尔夫的这幅作品:(荷)威廉·考尔夫:《有罐子、碗和鹦鹉螺杯的静物》1660年教师:让我们再次把目光聚焦在这幅画,这只青花瓷盘不仅仅是只是作为一件商品或者装饰品出现在这幅画里,也是全球贸易网逐渐形成的见证,更是中西文化传播、交流的象征,共同构织了东西文明对话之网。展示材料: 材料2:我们不妨再把17世纪的世界当做一面因陀罗网,犹如蜘蛛网一般。这面网时时刻刻在变大。……随着线的分布愈来愈稠密,网愈来愈往外延伸,愈来愈纠结复杂,也愈来愈紧密相连。……有些地方因为其制造的东西或被带到该地的东西而较受青睐。其他地方则是深沟壁垒,订下法令自我孤立,借此不让那张网近身。 ——摘自(加)卜正民:《维米尔的帽子——17世纪和全球化世界的黎明》设问:请同学们思考材料中“这面网”指的是什么?“较受人们青睐”指的是什么态度?“深沟壁垒”指的是什么态度? 学生解读材料回答问题 再次以考尔夫画作中这只青花瓷盘,呼应本课开头,并紧扣本课主题:随着商品的流动,文化也随之传播到其他地方。通过引导学生阅读材料,完成表现性任务,再次以因陀罗网对应本课的学习内容,用因陀罗网暗喻全球贸易网,使学生理解随着全球贸易网的不断扩大,更多的商品流向世界各地,并通过对比17世纪西方和中国对待外来文化的不同态度,引导学生深思:在这张全球贸易网中,每个人都不是一座孤岛,为接下来朗读诗歌《丧钟为谁而鸣》做铺垫。

课堂小结 展示诗歌:人非孤岛,无人可以自全,每人都是一块陆地,大陆的一部分;如果海浪把一块泥土冲走了,欧洲就缺失了一块;如果把一个海岬冲走了,欧洲就少了一个海角。任何人的死去都使我缺了一块,因为我和全人类唇齿相依设问:时代之问:面对当前全球贸易网下的多元文化世界,怎么办?课后练习:略 学生各抒己见 通过学生的朗读,引发学生共情:人非孤岛,无人可以自全,借用诗歌的内容让学生反思:随着20世纪全球贸易网的形成,更多的文化产品广销世界各地,因此面对全球贸易网下的多元文化世界,提出时代之问:如今的我们该如何应对?门是关闭还是打开?以表现性任务升华本课主题,落实家国情怀素养。以练习题作为评估证据,检测学生对知识的掌握和理解的程度是否与课前学生和教师希望能够掌握和理解的程度相吻合,并以此作为反思本课的教学设计是否符合预期目标,是否做到了“以终为始”。

教学反思

(一)逆向设计当关注教学目标是否达成当课堂内容结束时,还需要教师再次评估教学目标的达成情况,以UBD模式中各个阶段的要求用于所完成教学设计和教学实践的质量监控,通过自评和他评(包括学生的反馈和同行的反馈)帮助教师内化良好的教学建议,以便于在接下来的教学设计中加以改进和提升。这是逆向设计必不可少的一个环节,也是教学内容和教学活动是否可行的判断依据。(二)逆向设计当以学生为中心在具体教学设计实践过程中,首先,在课前调查学生的预期目标,关注学生对本课内容的预期目标;其次,课堂上教学内容的取舍、史料的选取、活动的设计、任务的布置等等都是围绕学生“量身定做”;最后,课后的反思、自我评估均围绕着学生掌握和理解了什么知识,是否达到了预期目标而总结,将教、学、评进行有机的结合。此外,以UBD为模板的“逆向设计”所设计的内容是否真正达到了所预期的目标?学生通过这节课是否真正掌握和理解了这些知识点并会加以应用等等。在具体的教学设计环节,在以油画和瓷器为主线是否与教材内容过于脱节、学生能否理解油画作品以及瓷器背后的文化内涵、对新史料的运用是否恰当、对教材内容的取舍是否合适等等……这些思考还有待进行再次实践、评估,不足之处,还望雅正。

15世纪之前

工业革命后

二战后

新航路开辟后

两次世界大战期间

PAGE

教学指导思想与理论依据

“逆向设计”是指教师在开展教与学活动之前,先要努力思考学习要达到的目的到底是什么,以及哪些证据表明学习达到了目的;必须首先关注学习期望,然后才有可能产生合适的教学行为,最好的设计应该是“以终为始”,从学习结果开始的逆向思考。从传统教学设计思维——评估往往是教师最后要做的工作,到首先考虑评估方案及预期结果;从部分教师只关注教材内容的输出,到关注学生需要输入什么,在对教学设计进行“逆向设计”的过程中渗透历史学科核心素养。

阶段一:确定预期结果

教学背景分析

课题及教学内容分析本课内容来自选择性必修三(文化交流与传播)中第四单元“商路、贸易与文化交流”。本课上承第9课《古代商路、贸易与文化交流》——主要了解不同时代、不同类型商路的开辟,与第10课在时间上、内容上互有补充,相互衔接。本课共分为两个子目,分别是全球贸易网的形成、商品流动与文化交流国际化,两个子目间存在着前后因果逻辑关系。第一个子目主要是从时序上梳理了近代以来全球贸易网的形成过程,这部分内容在初中九年级教材《世界历史》上下册中已经有所涉及,只不过初中内容较为浅显,知识点分散在多个单元之中,学生很难有一条清晰的脉络,本课内容则是把新航路开辟以来的世界贸易发展形成一个系统完整的主线,是对初中知识和高中知识的提升、归纳、总结。第二子目以茶叶、服饰及钟表为例,介绍了随着商品流动所带来的文化交流的国际化,内容里既有中国茶叶、服饰对西方的影响,也有西方服饰、钟表等对中国的影响。新航路开辟后文化交流的内容、传播的速度、影响的范围比之新航路开辟前与日俱增,这种变化是伴随着近代以来世界各洲之间贸易的扩大,全球贸易网逐步形成而出现的。随着商品的世界性流动,各国文化随同其商品一起传播到世界其他地区。文化与文明在不断相互借鉴中向前发展。通过本课的学习,让学生了解近代全球贸易网形成的情况,以及商品流动对文化交流和发展的影响,并能够认识到文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。文明交流互鉴,是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力,也是构筑人类命运共同体的人文基础。《课程标准》要求本课通过了解商品所体现的特色文化,深入理解贸易活动在文化交流中扮演的重要角色。不同地区的商品蕴含着此地的特色文化,不同地区商品的流动、交换本身承载着文化的交流,就本课内容而言,近代以来的文化交流是伴随着全球贸易的发展而不断拓展的,而全球贸易网的形成并不是一蹴而就的,是经过长时段的发展演变才逐渐编织成一张席卷全球的贸易之网。结合课程标准要求,在进行教学设计时可引导学生梳理全球贸易网的形成过程,关注贸易的发展与文化的扩展存在怎样的内在逻辑关系?商品的流动在其间扮演何种角色?学生情况分析本课教学对象为高二学生,高二学生已经学过《纲要(下)》和选必2中有关新航路开辟以来全球贸易逐步拓展的相关内容,与本课有交叉性知识,学生对这部分内容已经有所掌握,不作为本课的重点内容,而学生对于第二子目的内容接触较少,是学生感兴趣也是较难理解的知识点,因此本课的重点和难点都在第二子目,让学生深刻认识到贸易和商品在文化交流中扮演的重要角色,而全球贸易网的形成促进了文化的交流、传播、融合、互鉴。在进行教学设计时将旧知识与新内容融会贯通,删繁就简,为突破新课的重难点内容“商品流动与文化交流国际化”留出较为充足的时间。

教学目标

1.学生能够梳理近代以来全球贸易网的形成过程,通过时空定位,认识到在近代以来的时空背景下全球贸易网的形成发展,培养学生的时空观念;(时空观念)2.学生能够以唯物史观为指导方法,分析概括生产力发展在推动全球贸易发展过程中起到的决定性作用;(唯物史观)3.学生能够通过一系列图片分析瓷器所体现的特色文化,理解商品及贸易活动在文化交流中扮演的重要角色和文化的交往、互鉴,培养学生对获取的史料进行辨析并重现历史的态度与方法;(史料实证)4.学生能够认识到其他贸易活动和商品在文化交流中所扮演的重要角色,做到知识的迁移,认识到文明的平等性、多元性,做好文明的传播者和继承者,使学生感悟文化自信,涵养家国情怀。(历史解释、家国情怀)

教学重点和难点

(一)教学重点商品流动与文化交流的国际化,贸易在物质文明和精神文明传播中的重要作用。(二)教学难点瓷器等商品中所蕴含的不同文化价值,以及商品、贸易推动的文化、文明之间的交流互鉴。(三)根据教学目标和教学重难点,学生预期的学习结果是:1.能够梳理近代以来全球贸易网的形成过程;2.分析概括生产力发展在推动全球贸易发展过程中起到的决定性作用;3.能够理解商品及贸易活动在文化交流中扮演的重要角色和文化的交往、互鉴;4.能够认识到其他贸易活动和商品在文化交流中所扮演的重要角色。

教学资源和教学方法

(一)教学资源 历史图片 历史地图 文字材料 多媒体(二)教学方法 讲授法、讨论法、史料研习、课堂讲授与教材阅读相结合

板书设计

阶段二:确定合适的评估证据当确定了教学目标和重难点后,需要教师进一步思考,有哪些证据能够用来证明学生掌握并理解了所学知识,我们可以通过学生在课堂的表现性任务完成情况进行评估。就本课而言,可以请学生根据教材内容自主梳理全球贸易网的形成过程;以感兴趣的商品为例,说明“各国文化随着商品一道,传播到世界其他地区,同时在相互借鉴中向前发展”。除此之外,学生还可以通过口头回答课堂问题、小测试、问答题等方式证明自己达到了预期的学习目标。当学生在课堂学习过程中能够完成这些学习任务时,则表明学生掌握并理解了所学知识,也意味着课堂教学设计达到了教师的的预期教学目标,以此来评估课堂教学设计的可行性。

阶段三:设计教学过程

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 通过一段材料和一张图片引入新课一个画家的作品是画家对生活和文化的一种呈现,假如把画家的作品当作因陀罗网上的一颗宝珠,是否可以通过画家的作品来照映他所处时代的贸易与文化呢?今天这节课我们通过检视十七世纪荷兰伟大的画家考尔夫的作品,把考尔夫画作中的某些物品,作为一扇通往十七世纪的“时代之门”,顺着这扇“门”了解这些物品与贸易的关系是什么,背后又反映出怎样的文化交流互鉴。 因陀罗网的内涵,再以对油画中某些物品的“追根溯源”为主线串起本节课内容,引导学生把画中的东西视为供人开启的一扇扇门,透过这一扇扇门看到全球贸易网的逐渐形成以及贸易所带来的文化交流互鉴。

一、第一扇门——全球贸易之网 再次展示图片:(荷)威廉·考尔夫:《有罐子、碗和鹦鹉螺杯的静物》1660年设问:在这幅画里有一扇门,可供我们一窥17世纪的全球贸易,画作中最醒目的物品是什么?来自哪里?如何来到荷兰的?展示全球贸易网形成过程的时间轴:设问:请同学们结合教材第一子目内容,总结归纳全球贸易网的形成过程,并思考影响全球贸易网形成的因素有哪些? 分析和解读油画,思考教师提出的问题。2.阅读教材,根据时间轴,快速梳理全球贸易网在不同时间段的发展情况,并通过与同学讨论的合作方式,概括出全球贸易网形成的因素有哪些? 通过解读画作中考尔夫的油画,以问题链的形式引导学生透过画作中的青花瓷盘折射出当时中国(亚洲)和荷兰(欧洲)之间的瓷器贸易,并引导学生理解近代以来,随着洲与洲之间贸易的扩大,全球贸易网逐渐形成。 学生以时间轴的方式梳理相关知识脉络,一目了然,简洁高效,在自主阅读教材文本的过程中,思考全球贸易网形成的因素有哪些?在完成此表现性任务的过程中总结概括发现每个阶段全球贸易的发展特征各不相同,充分发挥学生的主体作用,落实了时空观念核心素养。

二、第二扇门——文化交流之网 再次展示图片:(荷)威廉·考尔夫:《有罐子、碗和鹦鹉螺杯的静物》1660年设问:为什么画家要把瓷器放在画里醒目的位置?瓷器在当时的欧洲代表了什么?展示图片1:图1 瓷柜设问:图1的柜子里摆满了什么商品?展示图片2:图2 西方仿制瓷器设问:这是一件荷兰代尔夫特生产的瓷器,请同学们仔细观察,这件瓷器中有哪些方面模仿了中国的瓷器?展示图片3:图3 花塔设问:请同学们发挥想象力,猜一猜图3中瓷器的功能是什么?本环节以瓷器为主线深挖瓷器作为商品传入西方之后引发的一系列影响,不仅对西方人的日常生活,而且对西方人的制瓷技术、审美风格、文化艺术都产生了重要影响。引导学生总结归纳了瓷器对西方文化的影响,由此可见中西之间瓷器贸易的发展大大推动了中国文化对西方文化的影响,是对史料实证素养的落实。展示图片4:图4 外销瓷设问:请同学们仔细观察图片4,并找出其中典型的西方元素?随着瓷器贸易的不断发展,中西方的交流也日渐频繁,在中西方接洽的过程中,西方的文化对中国瓷器文化产生了怎样的影响呢?展示图片5:图5 双口油醋瓶设问:请同学们再看这件瓷器,猜猜看,这件瓷器是干什么的?展示图片6:图6 珐琅瓷设问:请同学们看这件瓷器,是故宫博物院藏清乾隆款珐琅彩双环耳瓶,请问珐琅彩工艺是从哪个国家传入中国的呢?如何找寻商品流动与文化流动之间的关系是本课的重点也是难点,以瓷器为主线深挖瓷器贸易背后的贸易之网和文化交流之网,引导学生通过对这些瓷器的分析检视,使学生深入了解文化交流的双向融合和相互借鉴,并在交流互鉴中向前发展。展示一组图片:设问:请同学们选择教材中或身边最感兴趣的商品为例,说明“各国文化随着商品一道,传播到世界其他地区,同时在相互借鉴中向前发展”。 学生回答教师提出的问题学生观察图片回答教师提出的问题。学生观察图片回答教师提出的问题。学生观察图片,各抒己见,回答教师提出的问题。学生观察图片,各抒己见,回答教师提出的问题。学生观察图片,各抒己见,回答教师提出的问题。学生观察图片,各抒己见,回答教师提出的问题。学生们各抒己见… 再次回到考尔夫的这幅画作,通过追问学生,引导学生分析油画中瓷器出现的原因,分析瓷器作为商品随着贸易网的扩大而不断传播,以及瓷器作为中国文化的载体而引发的中国风尚在西方的盛行,使学生理解瓷器贸易发展推动了中西之间文化的交流互鉴,为第二子目的学习做铺垫。以瓷器与瓷柜成为西方人室内装饰品这种现象的出现证明这一时期中西之间瓷器贸易的繁荣发展。中国瓷器的装饰元素影响了欧洲绘画、建筑、服饰、设计等文化生活的各个领域,在欧洲刮起了一股“中国风”,刺激欧洲人后来走上仿制中国瓷器的主要动机正是瓷器贸易的发展,为接下来欧洲人开始仿制中国瓷器做铺垫。仿制瓷器的出现显然是受中西方瓷器贸易发展的影响,以荷兰代尔夫特生产的仿制瓷器为例说明瓷器贸易的发展不仅引发了一股“中国风尚”的流行,而且带动了西方制瓷工艺的发展,展现了商品及贸易推动的文化交流。以“花塔”为例说明西方的制瓷工艺也不仅仅只是停留在模仿阶段,而是渐走向了创新,从而使学生理解随着瓷器贸易的发展,西方人对瓷器的态度从开始的引进到仿制再到创新,并创造出独特的代尔夫特蓝陶。以一件中国瓷器中出现的西方风格吸引学生的注意力,深挖这种中西合璧的瓷器出现的历史渊源,并使学生理解随着中西方瓷器贸易的进一步发展,中西方的交流也日渐频繁,外销瓷器上面异国风情纹饰及图案的出现正是中西方文化交流的见证,也丰富了中国瓷器的装饰图案。以双口油醋瓶的独特器型吸引学生的好奇心,让学生在猜测这件瓷器功能的同时,使学生认识到随着大量的瓷器流入西方,西方人逐渐追求瓷器的实用价值,而中国瓷器的传统器型在很多方面不能满足西方人的日常需求,于是中国的制瓷工匠们开始借鉴西方的器型制作符合西方人需求的日用瓷,从而丰富了中国瓷器的器型。本环节继续以瓷器为主线,以实物史料论证中国的瓷器出现了有别于之前的“异域风情”,引导学生思考随着中西方瓷器贸易的发展,西方文化传入中国后对中国文化产生了怎样的影响?在这个基础上引导学生理解这些“异域风情”在中国瓷器上的呈现是贸易发展和商品流动的结果,更是中西艺术融合与互鉴的见证。商品的流动在文化交流中扮演者怎样的角色,瓷器只是其中一种商品,茶叶、服饰、钟表等等商品的流动也带动了世界各国文化的交流。以学生最感兴趣的商品为例,完成表现性任务,可以激发学生深挖其他商品背后蕴含的文化内涵,并做到知识的迁移,培养学生历史解释的能力。

三、第三扇门:文明对话之网 再次展示考尔夫的这幅作品:(荷)威廉·考尔夫:《有罐子、碗和鹦鹉螺杯的静物》1660年教师:让我们再次把目光聚焦在这幅画,这只青花瓷盘不仅仅是只是作为一件商品或者装饰品出现在这幅画里,也是全球贸易网逐渐形成的见证,更是中西文化传播、交流的象征,共同构织了东西文明对话之网。展示材料: 材料2:我们不妨再把17世纪的世界当做一面因陀罗网,犹如蜘蛛网一般。这面网时时刻刻在变大。……随着线的分布愈来愈稠密,网愈来愈往外延伸,愈来愈纠结复杂,也愈来愈紧密相连。……有些地方因为其制造的东西或被带到该地的东西而较受青睐。其他地方则是深沟壁垒,订下法令自我孤立,借此不让那张网近身。 ——摘自(加)卜正民:《维米尔的帽子——17世纪和全球化世界的黎明》设问:请同学们思考材料中“这面网”指的是什么?“较受人们青睐”指的是什么态度?“深沟壁垒”指的是什么态度? 学生解读材料回答问题 再次以考尔夫画作中这只青花瓷盘,呼应本课开头,并紧扣本课主题:随着商品的流动,文化也随之传播到其他地方。通过引导学生阅读材料,完成表现性任务,再次以因陀罗网对应本课的学习内容,用因陀罗网暗喻全球贸易网,使学生理解随着全球贸易网的不断扩大,更多的商品流向世界各地,并通过对比17世纪西方和中国对待外来文化的不同态度,引导学生深思:在这张全球贸易网中,每个人都不是一座孤岛,为接下来朗读诗歌《丧钟为谁而鸣》做铺垫。

课堂小结 展示诗歌:人非孤岛,无人可以自全,每人都是一块陆地,大陆的一部分;如果海浪把一块泥土冲走了,欧洲就缺失了一块;如果把一个海岬冲走了,欧洲就少了一个海角。任何人的死去都使我缺了一块,因为我和全人类唇齿相依设问:时代之问:面对当前全球贸易网下的多元文化世界,怎么办?课后练习:略 学生各抒己见 通过学生的朗读,引发学生共情:人非孤岛,无人可以自全,借用诗歌的内容让学生反思:随着20世纪全球贸易网的形成,更多的文化产品广销世界各地,因此面对全球贸易网下的多元文化世界,提出时代之问:如今的我们该如何应对?门是关闭还是打开?以表现性任务升华本课主题,落实家国情怀素养。以练习题作为评估证据,检测学生对知识的掌握和理解的程度是否与课前学生和教师希望能够掌握和理解的程度相吻合,并以此作为反思本课的教学设计是否符合预期目标,是否做到了“以终为始”。

教学反思

(一)逆向设计当关注教学目标是否达成当课堂内容结束时,还需要教师再次评估教学目标的达成情况,以UBD模式中各个阶段的要求用于所完成教学设计和教学实践的质量监控,通过自评和他评(包括学生的反馈和同行的反馈)帮助教师内化良好的教学建议,以便于在接下来的教学设计中加以改进和提升。这是逆向设计必不可少的一个环节,也是教学内容和教学活动是否可行的判断依据。(二)逆向设计当以学生为中心在具体教学设计实践过程中,首先,在课前调查学生的预期目标,关注学生对本课内容的预期目标;其次,课堂上教学内容的取舍、史料的选取、活动的设计、任务的布置等等都是围绕学生“量身定做”;最后,课后的反思、自我评估均围绕着学生掌握和理解了什么知识,是否达到了预期目标而总结,将教、学、评进行有机的结合。此外,以UBD为模板的“逆向设计”所设计的内容是否真正达到了所预期的目标?学生通过这节课是否真正掌握和理解了这些知识点并会加以应用等等。在具体的教学设计环节,在以油画和瓷器为主线是否与教材内容过于脱节、学生能否理解油画作品以及瓷器背后的文化内涵、对新史料的运用是否恰当、对教材内容的取舍是否合适等等……这些思考还有待进行再次实践、评估,不足之处,还望雅正。

15世纪之前

工业革命后

二战后

新航路开辟后

两次世界大战期间

PAGE

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享