第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变 教学设计(表格式)2025--2026学年高中《历史(选择性必修1)》统编版

文档属性

| 名称 | 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变 教学设计(表格式)2025--2026学年高中《历史(选择性必修1)》统编版 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-18 10:19:38 | ||

图片预览

文档简介

《第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变》教学设计

设计人:银川市第九中学+马梓萌

教学指导思想与理论依据

“情景—探究—感悟”教学模式是一种感受性学习方式。以教材为基础,以课程标准为导向,将 “不死的民主” 这一主题贯穿始终,通过创设历史情境,提供丰富史料,引导学生主动参与探究活动。学生在情境中结合自身模拟身份分析问题,通过小组讨论、辩论等方式,综合已有知识形成对民主制度演变的认识,最终感悟民主核心价值的永恒性与制度的适应性,激发学习主动性和历史思维能力。

教学背景分析

课题及教学内容分析本课为历史选择性必修 1《国家制度与社会治理》第一单元第2课,起到了承上启下的作用。学生通过第1课中国古代政治体制的学习,再去学习西方政体,可以横向对比,更好的理解古代东西方文明。同时西方近代资产阶级代议制对中国近现代政体有深刻影响,对学生学习第3课中国近代至当代政治制度的演变有很大帮助。本课以 “不死的民主” 为主题,梳理从古希腊罗马、中古西欧到近代西方政治制度的演变历程。通过分析不同时期政治制度中民主元素的产生、蛰伏与升华,揭示民主制度从 “少数人的权利” 到 “多数人的参与”、从 “直接民主” 到 “代议制民主” 的发展逻辑,展现民主核心价值的传承与创新。学生情况分析本课的授课对象为高二学生,高二的学生经过选科后,对历史学科的积极性与关注度有所提升,能积极配合教师开展任务的讨论与分析。同时,高二年级的学生已在《中外历史纲要》中学习过西方政治制度的基础知识,对古希腊民主、罗马法、近代资产阶级代议制等有初步了解,但对 “民主制度为何能跨越千年延续”“不同时期民主形式的内在联系” 等深层问题理解不足。学生具备一定的史料分析能力和小组合作经验,但对复杂制度的比较和评价仍需引导。

教学目标

总体目标:了解古代至近代西方政治制度各主要类型的产生和演变过程,理解 “不死的民主” 的内涵,即民主核心价值的传承与制度形式的适应性发展。能通过史料分析古希腊罗马、中古西欧、近代西方政治制度中民主元素的表现,了解古代雅典的民主政治、斯巴达的寡头政治、罗马共和国的贵族共和制、罗马帝国君主制的基本内容与特点。(素养目标:史料实证、历史解释)。能比较不同时期民主制度的异同,梳理民主从起源、蛰伏到升华的演变脉络(素养目标:时空观念、历史解释)。掌握近代英、法、美三国政治制度的内容、渊源、特点以及影响。能辩证评价各时期民主制度的进步性与局限性,理解民主制度与经济社会发展的关系。(素养目标:唯物史观、史料实证、历史解释)。认识民主制度的多样性,理解中国 “全过程人民民主” 的独特价值,增强家国情怀(素养目标:家国情怀)。

教学重点和难点

教学重点西方资本主义政治制度的产生与发展。教学难点古希腊罗马的政治制度、中古西欧的封建制度。

教学资源和教学方法

(一)教学资源 历史图片 历史地图 文字材料 多媒体(二)教学方法 讲授法、讨论法、史料研习、情境教学法

板书设计

第 2 课 西方国家古代和近代政治制度的演变主题:不死的民主一、起源与发展 —— 古希腊罗马(民主基因:直接参与、法律平等)二、蛰伏与孕育 —— 中古西欧(民主火种:城市自治、议会制衡)三、重生与升华 —— 近代西方(民主创新:代议制度、权力制衡)

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

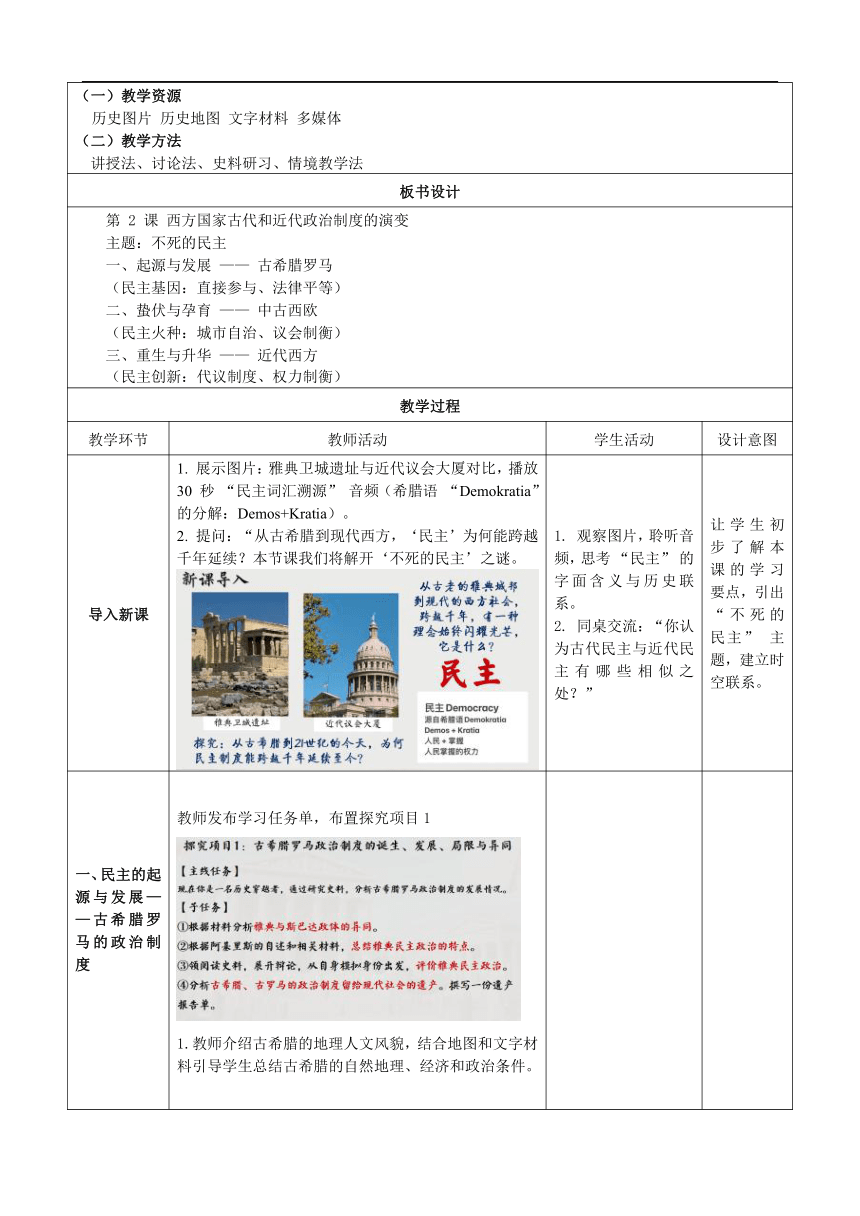

导入新课 1. 展示图片:雅典卫城遗址与近代议会大厦对比,播放 30 秒 “民主词汇溯源” 音频(希腊语 “Demokratia” 的分解:Demos+Kratia)。2. 提问:“从古希腊到现代西方,‘民主’为何能跨越千年延续?本节课我们将解开‘不死的民主’之谜。 1. 观察图片,聆听音频,思考 “民主” 的字面含义与历史联系。2. 同桌交流:“你认为古代民主与近代民主有哪些相似之处?” 让学生初步了解本课的学习要点,引出 “不死的民主” 主题,建立时空联系。

一、民主的起源与发展——古希腊罗马的政治制度

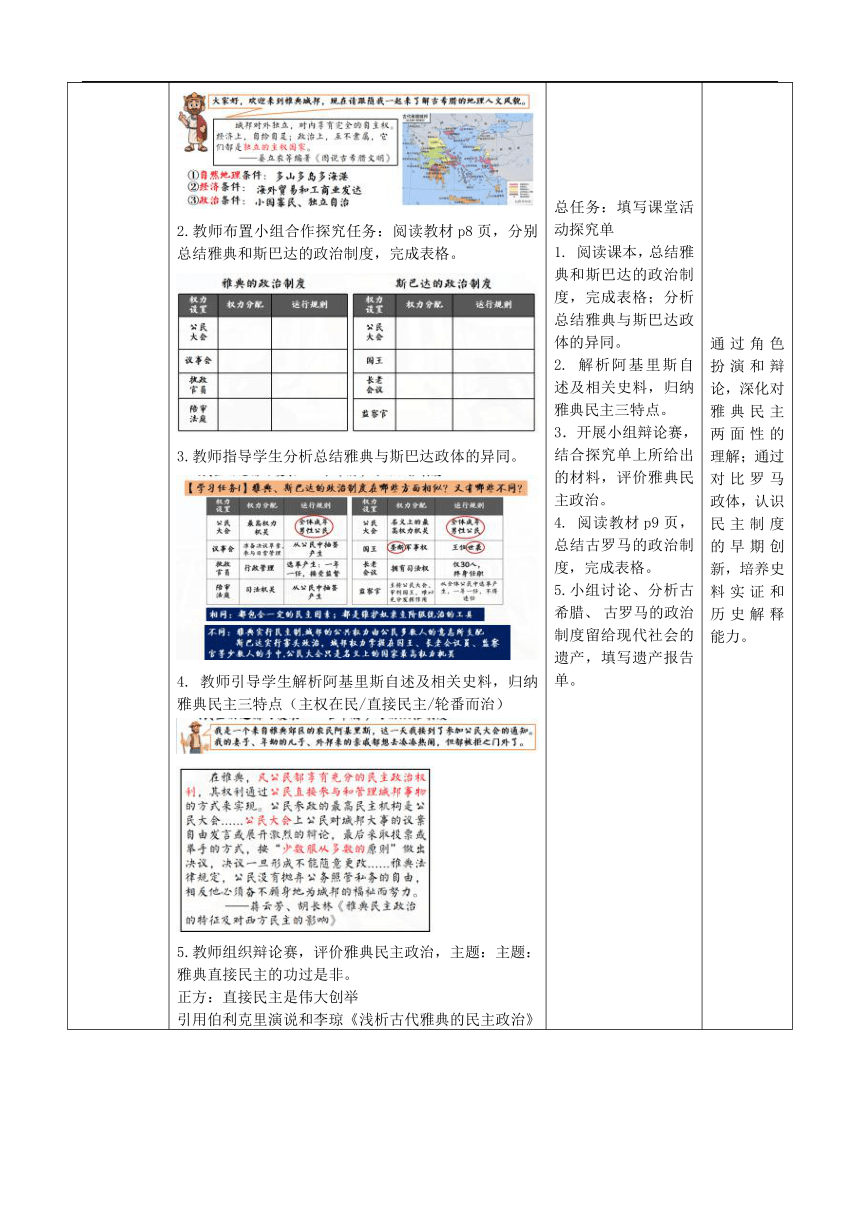

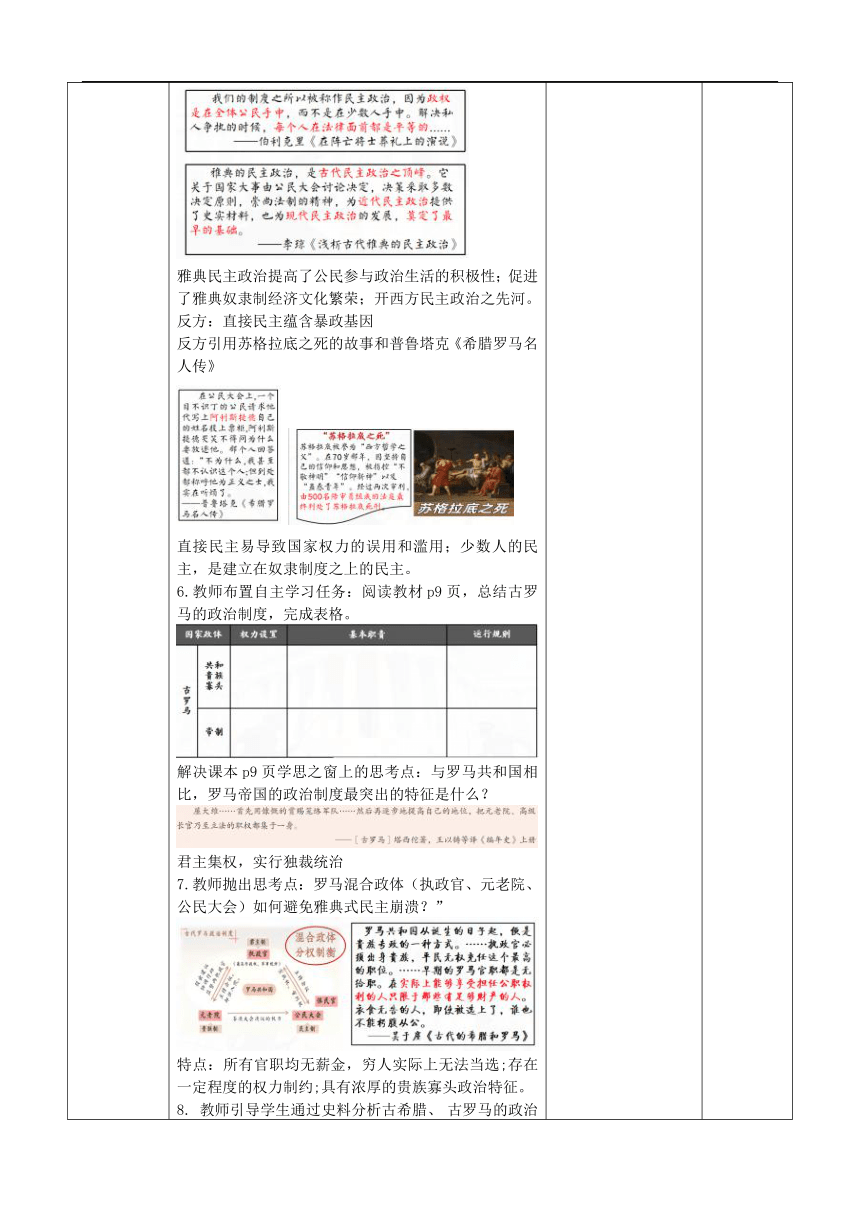

引用伯利克里演说和李琼《浅析古代雅典的民主政治》

雅典民主政治提高了公民参与政治生活的积极性;促进了雅典奴隶制经济文化繁荣;开西方民主政治之先河。

反方引用苏格拉底之死的故事和普鲁塔克《希腊罗马名人传》

直接民主易导致国家权力的误用和滥用;少数人的民主,是建立在奴隶制度之上的民主。

6.教师布置自主学习任务:阅读教材p9页,总结古罗马的政治制度,完成表格。

解决课本p9页学思之窗上的思考点:与罗马共和国相比,罗马帝国的政治制度最突出的特征是什么?

君主集权,实行独裁统治

8. 教师引导学生通过史料分析古希腊、 古罗马的政治制度留给现代社会的遗产,填写遗产报告单。

总结:希腊:正是在民主的制度下,希腊城邦变得空前繁荣,知识和文化生活极其繁荣,体现出了前所未有的创造性,以至于成为希腊文明的象征。雅典民主政治在近代西方民主从思想上和制度上产生了持久的影响。

罗马:古罗马的混合政体启迪了后世的政治制度设计。孟德斯鸠的三权分立理论、美国独立后的政治制度设计,都不同程度地吸收了罗马共和国的混合政体的制度精神。

总任务:填写课堂活动探究单1. 阅读课本,总结雅典和斯巴达的政治制度,完成表格;分析总结雅典与斯巴达政体的异同。2. 解析阿基里斯自述及相关史料,归纳雅典民主三特点。3.开展小组辩论赛,结合探究单上所给出的材料,评价雅典民主政治。4. 阅读教材p9页,总结古罗马的政治制度,完成表格。5.小组讨论、分析古希腊、 古罗马的政治制度留给现代社会的遗产,填写遗产报告单。 通过角色扮演和辩论,深化对雅典民主两面性的理解;通过对比罗马政体,认识民主制度的早期创新,培养史料实证和历史解释能力。

二、民主的蛰伏与孕育——中古西欧的政治制度

1.教师展示封君封臣制示意图和中世纪的相关地图,布置学习任务1:回顾《中外历史纲要下》所学知识并结合相关史料,总结中古西欧封建制度的特征。

2.教师出示相关图片史料,引导学生总结中古西欧国家制度的重要特征。

中古西欧国家制度的重要特征:世俗王权和基督教会的权力长期并立(教权高于王权)

4. 教师布置自主学习任务:阅读教材P10页,了解中古西欧封建国家的典型代表,完成表格。

5.教师布置学习任务2:探究在中古西欧封建制度占主导的背景下,民主因素能够出现并留存的原因,引导学生结合史料进行分析。

原因:城市复兴与市民阶层的推动、议会制度的发展与法律的制约作用、 解读史料,提取关键信息。1.回顾《中外历史纲要下》所学知识并结合相关史料,总结中古西欧封建制度的特征。2. 通过分析图片史料,总结中古西欧国家制度的重要特征。3.完成自主学习任务:阅读教材,了解中古西欧封建国家的典型代表,完成表格。4.结合史料,探究在中古西欧封建制度占主导的背景下,民主因素能够出现并留存的原因。 掌握必备基础知识培养学生归纳概括和辨析能力通过情境模拟理解封建制度下民主因素的孕育过程;结合《大宪章》分析,认识 “王在法下” 传统的历史意义,培养时空观念。培养学生提取信息和解读史料的能力,客观理性辩证分析问题的能力

1.教师布置学习任务1:自主阅读课本p11-12页,比较近代英国、 美国、 法国政治制度的异同

2. 教师布置学习任务2:分析西方资产阶级代议制的含义、特点和影响。

2. 完成学习任务2:分析西方资产阶级代议制的含义、特点和影响。 通过表格梳理与辩论,落实学习任务,突破教学重难点。

教师总结:“民主形式会变,但制衡权力、保障民生的精神永恒。中国的‘全过程人民民主’,正是人类制度文明的新篇章。

当堂作业:

撰写课堂小结:“民主制度的生命力在于______”(用史实支撑观点)

课后研究性作业:

选择一国(如美国/德国),分析其制度如何吸收古希腊/罗马遗产,撰写报告(需引用至少2则史料) 巩固本课核心脉络,呼应课件 “课后研究性作业”,强化史料运用能力。识民主制度的多样性,理解中国 “全过程人民民主” 的独特价值,增强家国情怀。

教学反思

本节课以 “不死的民主” 为主线,通过 “起源 ——蛰伏 ——重生”三阶段探究,引导学生理解西方政治制度中民主因素的传承与演变。结合教学实施过程,反思如下:课件设计的 “雅典公民大会模拟等情境,将抽象的制度概念转化为具象的角色体验。例如,学生通过 “阿基里斯的自述” 和身份卡(农民、商人等),直观感受雅典民主 “少数人参与” 的局限,这类活动不仅提升了课堂参与度,更让学生在角色代入中理解制度运行的细节。除此之外,本课设计注重史料运用培养学生的实证意识。课件中的原始史料(如伯利克里演说、《大宪章》第 39 条)和二手研究(如李琼对雅典民主的评价),使得学生可以做到“论从史出”。例如,在 “雅典直接民主功过辩论” 中,学生需引用普鲁塔克《希腊罗马名人传》中 “陶片放逐法的盲目性” 与伯利克里演说的 “公民平等” 进行对抗论证,既落实了 “史料实证” 素养,又培养了辩证思维。当然在本课的设计中,也存在诸多不足:比如难点突破仍显薄弱。中古西欧 “民主蛰伏” 部分因涉及封建制度、教权与王权斗争等复杂概念,学生理解存在障碍。尽管课件设计了 “三级会议”“议会君主制” 表格,但部分学生仍难以将《大宪章》与近代议会制建立关联,说明对 “制度传承的隐蔽性” 挖掘不足,需补充更多过渡性史料(如 13 世纪英国议会召开的具体案例)。在涉及近代西方 “代议制是升华还是背叛” 的辩论活动中,因时间限制(仅 4 分钟)未能充分展开,反映出需精简铺垫环节,为核心辩论预留更充足时间。最后课堂总结时,家国情怀目标的落地稍显生硬。结尾提及 “中国全过程人民民主”,但仅作为结论呈现,未与西方制度形成有效对比(如未结合 “代议制的局限性” 讨论中国民主的创新),导致学生对 “人类制度文明多样性” 的理解不够深刻,需增加中外制度对比的史料或案例(如中国基层协商民主与西方议会制的差异)。本课的设计过程在参考了赵赢老师的论文《学科大概念在高中历史教学中的运用——以 “西方国家古代和近代政治制度的演变” 为例》和张青林老师的论文《“西方国家古代和近代政治制度的演变”关键概念解读》,在此表示诚挚的谢意。

PAGE

设计人:银川市第九中学+马梓萌

教学指导思想与理论依据

“情景—探究—感悟”教学模式是一种感受性学习方式。以教材为基础,以课程标准为导向,将 “不死的民主” 这一主题贯穿始终,通过创设历史情境,提供丰富史料,引导学生主动参与探究活动。学生在情境中结合自身模拟身份分析问题,通过小组讨论、辩论等方式,综合已有知识形成对民主制度演变的认识,最终感悟民主核心价值的永恒性与制度的适应性,激发学习主动性和历史思维能力。

教学背景分析

课题及教学内容分析本课为历史选择性必修 1《国家制度与社会治理》第一单元第2课,起到了承上启下的作用。学生通过第1课中国古代政治体制的学习,再去学习西方政体,可以横向对比,更好的理解古代东西方文明。同时西方近代资产阶级代议制对中国近现代政体有深刻影响,对学生学习第3课中国近代至当代政治制度的演变有很大帮助。本课以 “不死的民主” 为主题,梳理从古希腊罗马、中古西欧到近代西方政治制度的演变历程。通过分析不同时期政治制度中民主元素的产生、蛰伏与升华,揭示民主制度从 “少数人的权利” 到 “多数人的参与”、从 “直接民主” 到 “代议制民主” 的发展逻辑,展现民主核心价值的传承与创新。学生情况分析本课的授课对象为高二学生,高二的学生经过选科后,对历史学科的积极性与关注度有所提升,能积极配合教师开展任务的讨论与分析。同时,高二年级的学生已在《中外历史纲要》中学习过西方政治制度的基础知识,对古希腊民主、罗马法、近代资产阶级代议制等有初步了解,但对 “民主制度为何能跨越千年延续”“不同时期民主形式的内在联系” 等深层问题理解不足。学生具备一定的史料分析能力和小组合作经验,但对复杂制度的比较和评价仍需引导。

教学目标

总体目标:了解古代至近代西方政治制度各主要类型的产生和演变过程,理解 “不死的民主” 的内涵,即民主核心价值的传承与制度形式的适应性发展。能通过史料分析古希腊罗马、中古西欧、近代西方政治制度中民主元素的表现,了解古代雅典的民主政治、斯巴达的寡头政治、罗马共和国的贵族共和制、罗马帝国君主制的基本内容与特点。(素养目标:史料实证、历史解释)。能比较不同时期民主制度的异同,梳理民主从起源、蛰伏到升华的演变脉络(素养目标:时空观念、历史解释)。掌握近代英、法、美三国政治制度的内容、渊源、特点以及影响。能辩证评价各时期民主制度的进步性与局限性,理解民主制度与经济社会发展的关系。(素养目标:唯物史观、史料实证、历史解释)。认识民主制度的多样性,理解中国 “全过程人民民主” 的独特价值,增强家国情怀(素养目标:家国情怀)。

教学重点和难点

教学重点西方资本主义政治制度的产生与发展。教学难点古希腊罗马的政治制度、中古西欧的封建制度。

教学资源和教学方法

(一)教学资源 历史图片 历史地图 文字材料 多媒体(二)教学方法 讲授法、讨论法、史料研习、情境教学法

板书设计

第 2 课 西方国家古代和近代政治制度的演变主题:不死的民主一、起源与发展 —— 古希腊罗马(民主基因:直接参与、法律平等)二、蛰伏与孕育 —— 中古西欧(民主火种:城市自治、议会制衡)三、重生与升华 —— 近代西方(民主创新:代议制度、权力制衡)

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 1. 展示图片:雅典卫城遗址与近代议会大厦对比,播放 30 秒 “民主词汇溯源” 音频(希腊语 “Demokratia” 的分解:Demos+Kratia)。2. 提问:“从古希腊到现代西方,‘民主’为何能跨越千年延续?本节课我们将解开‘不死的民主’之谜。 1. 观察图片,聆听音频,思考 “民主” 的字面含义与历史联系。2. 同桌交流:“你认为古代民主与近代民主有哪些相似之处?” 让学生初步了解本课的学习要点,引出 “不死的民主” 主题,建立时空联系。

一、民主的起源与发展——古希腊罗马的政治制度

引用伯利克里演说和李琼《浅析古代雅典的民主政治》

雅典民主政治提高了公民参与政治生活的积极性;促进了雅典奴隶制经济文化繁荣;开西方民主政治之先河。

反方引用苏格拉底之死的故事和普鲁塔克《希腊罗马名人传》

直接民主易导致国家权力的误用和滥用;少数人的民主,是建立在奴隶制度之上的民主。

6.教师布置自主学习任务:阅读教材p9页,总结古罗马的政治制度,完成表格。

解决课本p9页学思之窗上的思考点:与罗马共和国相比,罗马帝国的政治制度最突出的特征是什么?

君主集权,实行独裁统治

8. 教师引导学生通过史料分析古希腊、 古罗马的政治制度留给现代社会的遗产,填写遗产报告单。

总结:希腊:正是在民主的制度下,希腊城邦变得空前繁荣,知识和文化生活极其繁荣,体现出了前所未有的创造性,以至于成为希腊文明的象征。雅典民主政治在近代西方民主从思想上和制度上产生了持久的影响。

罗马:古罗马的混合政体启迪了后世的政治制度设计。孟德斯鸠的三权分立理论、美国独立后的政治制度设计,都不同程度地吸收了罗马共和国的混合政体的制度精神。

总任务:填写课堂活动探究单1. 阅读课本,总结雅典和斯巴达的政治制度,完成表格;分析总结雅典与斯巴达政体的异同。2. 解析阿基里斯自述及相关史料,归纳雅典民主三特点。3.开展小组辩论赛,结合探究单上所给出的材料,评价雅典民主政治。4. 阅读教材p9页,总结古罗马的政治制度,完成表格。5.小组讨论、分析古希腊、 古罗马的政治制度留给现代社会的遗产,填写遗产报告单。 通过角色扮演和辩论,深化对雅典民主两面性的理解;通过对比罗马政体,认识民主制度的早期创新,培养史料实证和历史解释能力。

二、民主的蛰伏与孕育——中古西欧的政治制度

1.教师展示封君封臣制示意图和中世纪的相关地图,布置学习任务1:回顾《中外历史纲要下》所学知识并结合相关史料,总结中古西欧封建制度的特征。

2.教师出示相关图片史料,引导学生总结中古西欧国家制度的重要特征。

中古西欧国家制度的重要特征:世俗王权和基督教会的权力长期并立(教权高于王权)

4. 教师布置自主学习任务:阅读教材P10页,了解中古西欧封建国家的典型代表,完成表格。

5.教师布置学习任务2:探究在中古西欧封建制度占主导的背景下,民主因素能够出现并留存的原因,引导学生结合史料进行分析。

原因:城市复兴与市民阶层的推动、议会制度的发展与法律的制约作用、 解读史料,提取关键信息。1.回顾《中外历史纲要下》所学知识并结合相关史料,总结中古西欧封建制度的特征。2. 通过分析图片史料,总结中古西欧国家制度的重要特征。3.完成自主学习任务:阅读教材,了解中古西欧封建国家的典型代表,完成表格。4.结合史料,探究在中古西欧封建制度占主导的背景下,民主因素能够出现并留存的原因。 掌握必备基础知识培养学生归纳概括和辨析能力通过情境模拟理解封建制度下民主因素的孕育过程;结合《大宪章》分析,认识 “王在法下” 传统的历史意义,培养时空观念。培养学生提取信息和解读史料的能力,客观理性辩证分析问题的能力

1.教师布置学习任务1:自主阅读课本p11-12页,比较近代英国、 美国、 法国政治制度的异同

2. 教师布置学习任务2:分析西方资产阶级代议制的含义、特点和影响。

2. 完成学习任务2:分析西方资产阶级代议制的含义、特点和影响。 通过表格梳理与辩论,落实学习任务,突破教学重难点。

教师总结:“民主形式会变,但制衡权力、保障民生的精神永恒。中国的‘全过程人民民主’,正是人类制度文明的新篇章。

当堂作业:

撰写课堂小结:“民主制度的生命力在于______”(用史实支撑观点)

课后研究性作业:

选择一国(如美国/德国),分析其制度如何吸收古希腊/罗马遗产,撰写报告(需引用至少2则史料) 巩固本课核心脉络,呼应课件 “课后研究性作业”,强化史料运用能力。识民主制度的多样性,理解中国 “全过程人民民主” 的独特价值,增强家国情怀。

教学反思

本节课以 “不死的民主” 为主线,通过 “起源 ——蛰伏 ——重生”三阶段探究,引导学生理解西方政治制度中民主因素的传承与演变。结合教学实施过程,反思如下:课件设计的 “雅典公民大会模拟等情境,将抽象的制度概念转化为具象的角色体验。例如,学生通过 “阿基里斯的自述” 和身份卡(农民、商人等),直观感受雅典民主 “少数人参与” 的局限,这类活动不仅提升了课堂参与度,更让学生在角色代入中理解制度运行的细节。除此之外,本课设计注重史料运用培养学生的实证意识。课件中的原始史料(如伯利克里演说、《大宪章》第 39 条)和二手研究(如李琼对雅典民主的评价),使得学生可以做到“论从史出”。例如,在 “雅典直接民主功过辩论” 中,学生需引用普鲁塔克《希腊罗马名人传》中 “陶片放逐法的盲目性” 与伯利克里演说的 “公民平等” 进行对抗论证,既落实了 “史料实证” 素养,又培养了辩证思维。当然在本课的设计中,也存在诸多不足:比如难点突破仍显薄弱。中古西欧 “民主蛰伏” 部分因涉及封建制度、教权与王权斗争等复杂概念,学生理解存在障碍。尽管课件设计了 “三级会议”“议会君主制” 表格,但部分学生仍难以将《大宪章》与近代议会制建立关联,说明对 “制度传承的隐蔽性” 挖掘不足,需补充更多过渡性史料(如 13 世纪英国议会召开的具体案例)。在涉及近代西方 “代议制是升华还是背叛” 的辩论活动中,因时间限制(仅 4 分钟)未能充分展开,反映出需精简铺垫环节,为核心辩论预留更充足时间。最后课堂总结时,家国情怀目标的落地稍显生硬。结尾提及 “中国全过程人民民主”,但仅作为结论呈现,未与西方制度形成有效对比(如未结合 “代议制的局限性” 讨论中国民主的创新),导致学生对 “人类制度文明多样性” 的理解不够深刻,需增加中外制度对比的史料或案例(如中国基层协商民主与西方议会制的差异)。本课的设计过程在参考了赵赢老师的论文《学科大概念在高中历史教学中的运用——以 “西方国家古代和近代政治制度的演变” 为例》和张青林老师的论文《“西方国家古代和近代政治制度的演变”关键概念解读》,在此表示诚挚的谢意。

PAGE

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理