陕西省西安市远东第二中学2024-2025学年高一上学期9月第一次阶段检测历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 陕西省西安市远东第二中学2024-2025学年高一上学期9月第一次阶段检测历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 588.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-18 09:56:21 | ||

图片预览

文档简介

陕西省西安市远东第二中学2024-2025学年高一上学期9月月考历史试题

一、单选题

1.受到自然条件的极大限制,早期人类制造石器一般都是就地取材,从附近的河滩上或者从熟悉的岩石区拣拾石块,打制成合适的工具。这个时期应当是

A.旧石器时代 B.新石器时代

C.仰韶文化时期 D.氏族公社时期

2.云南是世界人类起源地之一。1965年5月研究人员在云南省元谋县那蚌村发掘出距今约170万年的元谋人门齿化石,这可以作为研究元谋人的( )

A.文献史料 B.实物史料 C.口述史料 D.图像史料

3.仰韶文化分布在黄河中游地区,是一个以农业为主的文化,其村落或大或小。该遗址的主要成就是

A.以粟等为主要栽培作物

B.最早培植了水稻

C.掌握了养蚕缫丝技术

D.制造精美的玉器

4.2023年12月9日,国家文物局“中华文明探源工程”阶段性成果公布。报告指出,中国新石器时代晚期,辽河流域的红山文化、长江流域的良渚文化、安徽含山凌家滩文化等都呈现出向更高社会阶段发展的迹象。可以佐证上述结论的是( )

A.青铜农具的出现 B.国家机器的完备

C.定居农业的出现 D.贫富分化的加剧

5.考古发现,三星堆古城为代表的古蜀文明与中原夏商王朝发生过密切的联系,受到了夏商王朝的冶金和以青铜礼器和玉礼器为代表的中原礼制的强烈影响,同时在信仰方面又保持了鲜明的自身特色。据此可知,中华文明( )

A.说明了中华文明领先于世界 B.证明了南方文明比北方文明先进

C.反映了中华文明起源多元一体 D.印证了区域经济文化的均衡发展

6.春秋时期,吴、越、楚、秦被视为蛮夷之国。《史记》认为这些蛮夷之国的诸侯王与黄帝有着血缘关系,都是黄帝的后代。据此可知,司马迁认为( )

A.诸侯纷争激烈 B.华夷观念有别 C.习俗礼仪各异 D.各族同源共祖

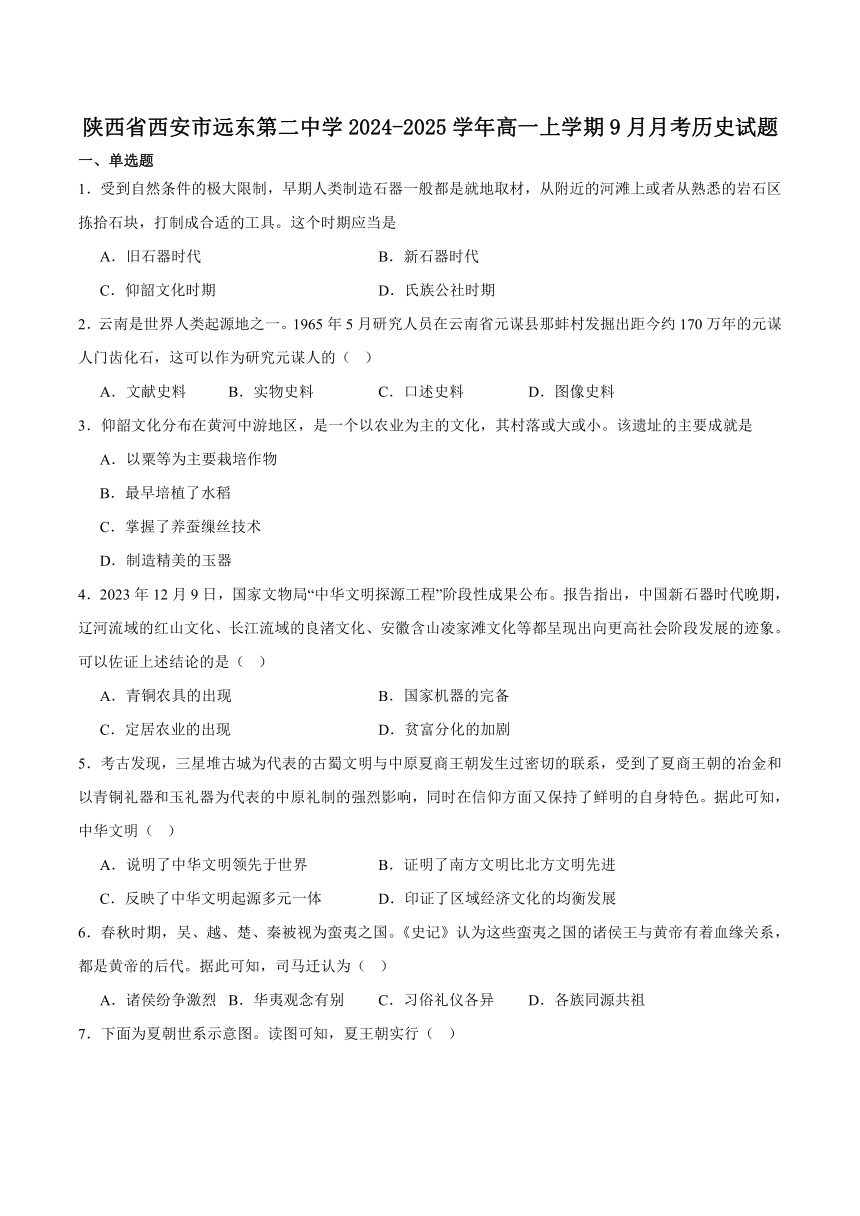

7.下面为夏朝世系示意图。读图可知,夏王朝实行( )

A.宗法制 B.嫡长子继承制 C.世袭制 D.分封制

8.商周政体中,当国家遇到重大问题时,君主要求征求自由民“国人”的意见,国人也可以通过舆论来干预朝政。西周王室重臣召公曾以“防民之口,甚于防川”的比喻,劝谏周厉王不要限制民众的舆论。这说明了

A.商周沿用原始社会的制度

B.商周君主拥有绝对的权力

C.原始民主遗存对君主有制约作用

D.商周政权由国人主导。

9.周灭商之后,推行分封制,如封武王弟康叔于卫,都朝歌(今河南淇县);封周公长子伯禽于鲁,都奄(今山东曲阜);封召公奭于燕,都蓟(今北京)。这说明分封有利于( )

A.实现王室对地方的直接控制 B.强化君主专制权力

C.推动文化的交流与文化认同 D.维护贵族世袭特权

10.观察下表,在西周时期,有资格继承王位的是( )

妻妾 一般称谓

妻(正配) ①三哥(20岁)②四哥(14岁)

妾一(侧室) ③大哥(25岁)

妾二(侧室) ④二哥(22岁)

A.① B.② C.③ D.④

11.根据规定,诸侯国国君每五年就要朝见周天子一次。据鲁史《春秋)记载,二百四十二年间,鲁国国君朝见周天子只有三次,朝见晋国国君多达二十次。这反映了春秋时期( )

A.中央集权加强 B.周王室衰微 C.社会和平稳定 D.儒学居主导地位

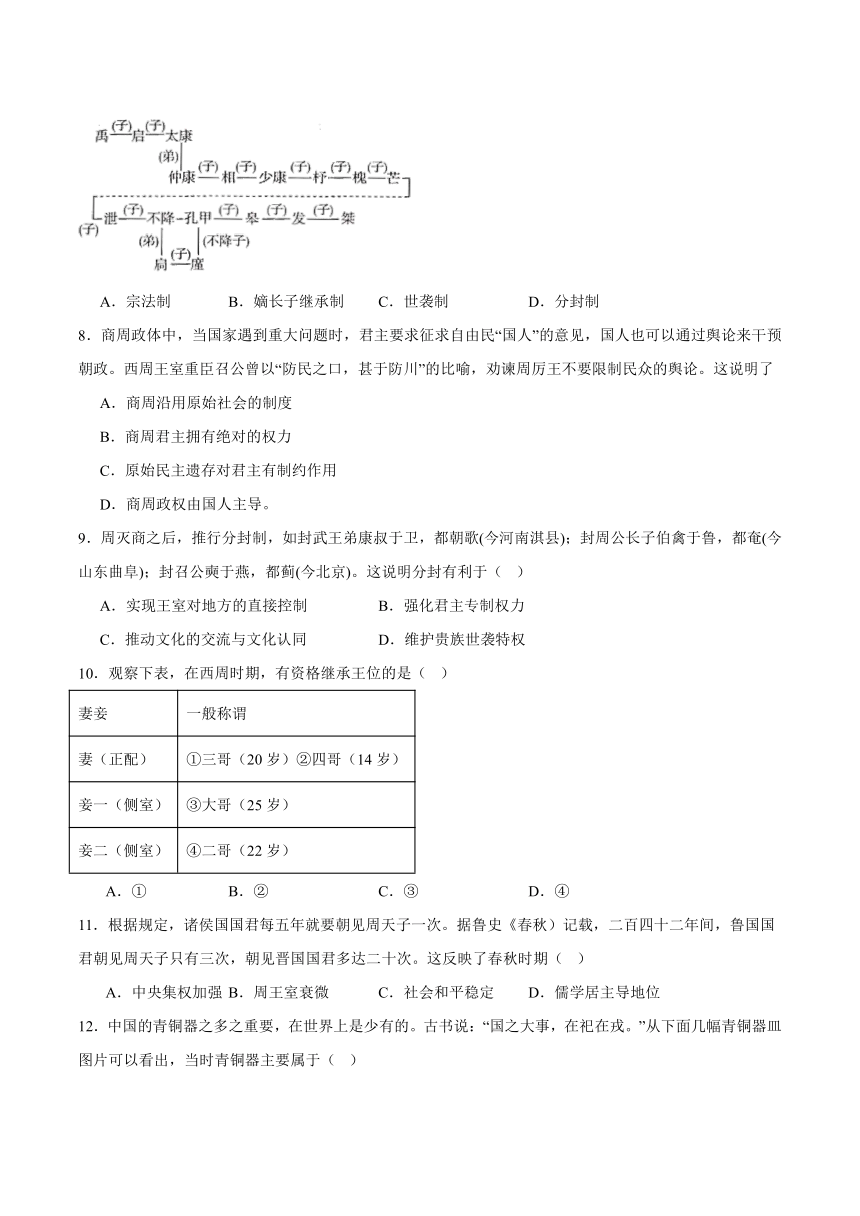

12.中国的青铜器之多之重要,在世界上是少有的。古书说:“国之大事,在祀在戎。”从下面几幅青铜器皿图片可以看出,当时青铜器主要属于( )

A.农具和酒器 B.礼器和兵器 C.农具和用具 D.兵器和农具

13.春秋时期中原各国自称为“华夏”,各国间存在纷争,但无论各国关系多么敌对,它们并不称呼对方为“戎”“夷”。这一现象反映了先秦时期

A.实现国家统一成为社会的共识 B.农耕文明与游牧文明冲突剧烈

C.民族和文化认同观念已经出现 D.血缘成为维系政治认同的纽带

14.进入春秋以后,郑国开垦了“蓬蒿藜藿”之地;晋国开垦了狐狸豺狼所居的“南鄙之田”;宋郑之间的“隙地”(可垦而未垦之地),也在被压榨的奴隶的辛勤劳动下开垦出来。上述现象出现的根本原因是( )

A.奴隶制度逐渐发展成熟 B.土地国有制度的瓦解

C.畜力与铁制农具的使用 D.个体小农经济的形成

15.下表是《吕氏春秋》中《上农》《任地》《辩土》《审时》四篇农学文献的主要内容。由此推知,当时

篇名 内容

《上农》 提出了重农的主张

《任也》 提出了十个问题,包括使用土地、整地作畦、中耕除草等方面问题

《辩土》 对《任地》中提出的问题作了具体的回答

《审时》 各种作物与时间季节的关系

A.中原地区开始出现小农经济 B.精耕细作的农业模式逐渐形成

C.重农抑商政策成为立国之本 D.铁犁牛耕等生产技术普遍应用

16.“孝公用商君,……虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。”(《汉书 食货志》)“务本”主要是指

A.建立县制 B.什伍连坐 C.奖励耕织 D.焚烧诗书

17.秦孝公死后,商鞅被处以车裂,族人被诛。商鞅变法成就巨大,但最终个人的结局却很悲惨,根本原因是( )

A.触犯了奴隶主贵族的利益 B.违反了历史的发展潮流

C.推行严刑峻法 D.焚烧儒书,禁锢世人思想

18.甲、乙、丙、丁四位同学关于穿衣问题,展开了讨论,甲:穿衣要根据身份地位,不同身份地位选择穿不同等级的衣服;乙:穿衣要根据四季变化,合乎大自然的规律;丙同学:不用麻烦,根据上面规定进行穿衣就可以了;丁:讲究穿着是一种浪费,破烂的衣服未尝不可。下列对应正确的是( )

A.甲-儒家 乙-道家 丙 -法家 丁-墨家

B.甲-墨家 乙-法家 丙 -道家 丁-儒家

C.甲-道家 乙-墨家 丙 -儒家 丁-法家

D.甲-法家 乙-儒家 丙 -墨家 丁-道家

19.墨家认为,儒家坚持厚葬,特别是父母去世,子女要守三年之丧,浪费民众财富和精力。这种思想的根源是

A.墨家主张节俭

B.墨家代表小生产者利益

C.儒家思想不符合时代要求

D.儒家思想代表统治阶级利益

20.陈直说:“《史记·殷本纪》合于殷墟甲骨文者,有百分之七十。”又说“《史记·楚世家》之楚侯逆、楚王,皆与传世铜器铭文相符合”,“寿县蔡侯墓近出铜器群,倘无《史记·蔡世家》,则蔡侯后期世系,即无从参考”。作者意在说明 ( )

A.文献史料与考古实物史料相互印证 B.甲骨文、铭文标志着汉字的成熟

C.考古资料否定了司马迁的记述 D.出土实物史料价值高于传世文献

21.公元前256年,在“得蜀则得楚,楚亡则天下并矣”思想的指导下,秦昭(襄)王任命蜀郡郡守李冰父子主持修建都江堰,一举将水旱灾害十分严重的成都平原建成秦国统一天下的军事粮仓。由此可见,秦国修建都江堰的主要目的是( )

A.便利商品贸易流通 B.促进农业经济发展

C.治理长江洪水泛滥 D.服务于战争的需要

22.秦朝乡官中有三老、有秩、啬夫、游徽等,职能涵盖百姓的人身、赋役、治安和精神各个领域,其中三老掌教化,有秩掌听讼、收税、差役等,啬夫职掌与有秩相同,游徽掌巡察、逐捕盗贼。秦朝的乡官制度( )

A.加强了地方基层自治 B.形成了权力制衡机制

C.实现了农村地区稳定 D.完善了地方治理体系

23.秦朝法律规定“步过六尺者,有罚”“诽谤者,族”“有敢偶语者,弃市”等。这说明秦朝

A.徭役繁重 B.限制特权 C.社会动荡 D.法律严苛

24.秦朝统一六国后,“修驰道、编制户籍、修筑长城、统一度量衡和货币,迁徙六国贵族到关中、巴蜀等地,整顿社会风俗……”。这些作为集中体现了

A.帝王穷兵黩武 B.政治统治腐败

C.巩固中央集权 D.贵族豪强崛起

25.尽管今天所有的中国居民都可以追溯为“中国人”,这个词汇对于前帝国时期却是不恰当的。公元前3世纪,秦的征伐把这些不同的人群在政治上联结起来。这表明秦的统一( )

A.促使华夏族形成 B.推动了民族交融

C.增强了国家认同 D.消除了六国隔阂

26.汉武帝时,国家设立均输官,到各郡国收购物资,易地出售,辗转交换,最后把中央所需货物运可长安;同时设立平准官,根据市场物价涨落来贵卖贱买货物。汉武帝此举意在( )

A.抑制贪腐 B.打击豪强 C.干预市场 D.充实财收

27.为配合对匈奴的战争,汉武帝派张骞出使西域。这一举措产生的主要影响是( )

A.增强了西汉实力 B.密切了西域与中原的联系

C.解除了匈奴的威胁 D.加强了与欧洲和北非的政治交往

28.秦朝实行郡县制,推行“焚书坑儒”;汉初实行郡国并行制,采用“黄老之学”;汉武帝颁布“推恩令”,采纳“独尊儒术”。材料表明秦朝至西汉中期( )

A.统一多民族国家的建立与发展 B.封建经济文化的交流加强

C.封建的专制集权统治持续强化 D.中华文明的版图初步奠定

29.秦统一后,建立了一套以丞相为核心的中央官僚体制。西汉建立后,基本上没有突破秦代模式,故有“汉承秦制”之说。只是在汉武帝时,中央官制发生变化,皇权进一步集中。这里的“变化”指的( )

A.地方监察制度形成 B.出现中朝与外朝的划分

C.扩大了诸侯的势力 D.三省六部制的完善发展

30.秦汉时的中央官制习惯上被概括为“三公九卿”。秦朝丞相为“百官之长”,其主要职责是

A.辅佐皇帝处理全国政务

B.任命郡守和县令

C.管理全国军务

D.代表皇帝监督百官

31.千古帝乡,智慧襄阳。东汉开国皇帝刘秀在位期间社会安定,经济状况明显好转。这个时期被称为( )

A.文景之治 B.光武中兴 C.贞观之治 D.开元盛世

32.汉武帝尊崇儒术的根本目的是

A.推行法家思想 B.实行“无为而治”

C.加强中央集权 D.提倡“百家争鸣”

33.汉武帝建立刺史制,刺史的主要职责是

A.加强对地方官员的监管

B.征收赋税和征发徭役

C.推荐和选拔各方面人才

D.削夺诸侯的地方权力

34.汉初,统治者推行“无为而治”的政策。主张“顺民之情,与之休息”。其思想来源于( )

A.道家学说 B.墨家学说 C.法家学说 D.儒家学说

35.“秦初并…丞相(王)绾等言:诸侯初破,燕、齐、荆地远,不为置王,毋以填之。请立诸子,唯上幸许。”丞相(王)绾建议在偏远地区实行( )

A.郡县制 B.中外朝制度 C.分封制 D.三公九卿制

36.东汉末期,宦官和外戚交替专权,政治黑暗,豪强地主肆意兼并土地,民不聊生,最终导致了

A.绿林军起义 B.黄巾军起义 C.黄巢起义 D.李自成起义

37.如果要研究距今约5000年新石器时代晚期中国长江下游的历史,可选择

A.良渚古城遗址 B.姜寨遗址 C.牛河梁遗址 D.陶寺遗址

二、多选题

38.据《史记·秦始皇本纪》记载,始皇帝嬴政去世后,中车府令赵高冒充他发号施令,宗室群臣无不俯首遵行,所发号令甚至可以左右整个国家。据此可知( )

A.官僚政治体制失效 B.皇权效力影响巨大

C.王室政治地位下降 D.中枢权力发生异变

三、材料题

39.阅读材料,回答问题。

材料一 封建社会中,知识本为贵族所专有,但因封建制度的渐趋破坏,贵族的后裔降为平民的日渐增加,知识也因而流入民间。加以王室衰微,政治无主,传统的文化渐已不能支配人心,因此独立的思潮开始抬头,这情形在春秋末期已甚显著……诸夏文化的范围也随之扩大,并吸收相当成分的外族文化。这些新因素,更刺激新思想的产生。

——摘编自傅乐成《中国通史》

材料二 《论语》是记载孔子及其弟子言行的记录体著作。“泛爱众,而亲仁”“己所不欲,勿施于人”“道之以德,齐之以礼”等意蕴深刻。《老子》认为“天下多忌讳(禁忌)而民弥贫,法物(即为合法地纳民之物)滋章,而盗贼多有。”

材料三 “百家争鸣”的局面形成了中国古代历史上文化繁荣的鼎盛时代。诸子学说的不少命题成为后代学说的萌芽形态,后来的学者大都从这里吸取思想材料或理论形式,进行改造和发展的工作。

——摘编自侯外庐《中国思想史纲》

(1)根据材料一并结合所学,分析春秋时期产生新思想的原因。

(2)根据材料二,概括孔子和老子的主张。

(3)根据材料三并结合所学,指出“百家争鸣”在历史上产生的影响。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A B A D C D C C C A

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 B B C C B C A A B A

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 D D D C C D B A B A

题号 31 32 33 34 35 36 37

答案 B C A A C B A

39.(1)原因:分封制破坏,学术下移;王室衰微,旧的礼乐文化不适应时代需要;在争霸战争中,华夏文化融合吸收其他文化。

(2)孔子:仁:爱人;己所不欲,勿施于人。仁政:以德治国。礼:以礼治国;用礼约束自己的行为。老子:无为而治,反对苛政妄为。

(3)影响:这一时期是中华民族的学术文化、思想道德发展的重要阶段;奠定了中国传统文化的基础;是中国历史上第一次思想解放运动,推动了当时及后世社会的发展。

一、单选题

1.受到自然条件的极大限制,早期人类制造石器一般都是就地取材,从附近的河滩上或者从熟悉的岩石区拣拾石块,打制成合适的工具。这个时期应当是

A.旧石器时代 B.新石器时代

C.仰韶文化时期 D.氏族公社时期

2.云南是世界人类起源地之一。1965年5月研究人员在云南省元谋县那蚌村发掘出距今约170万年的元谋人门齿化石,这可以作为研究元谋人的( )

A.文献史料 B.实物史料 C.口述史料 D.图像史料

3.仰韶文化分布在黄河中游地区,是一个以农业为主的文化,其村落或大或小。该遗址的主要成就是

A.以粟等为主要栽培作物

B.最早培植了水稻

C.掌握了养蚕缫丝技术

D.制造精美的玉器

4.2023年12月9日,国家文物局“中华文明探源工程”阶段性成果公布。报告指出,中国新石器时代晚期,辽河流域的红山文化、长江流域的良渚文化、安徽含山凌家滩文化等都呈现出向更高社会阶段发展的迹象。可以佐证上述结论的是( )

A.青铜农具的出现 B.国家机器的完备

C.定居农业的出现 D.贫富分化的加剧

5.考古发现,三星堆古城为代表的古蜀文明与中原夏商王朝发生过密切的联系,受到了夏商王朝的冶金和以青铜礼器和玉礼器为代表的中原礼制的强烈影响,同时在信仰方面又保持了鲜明的自身特色。据此可知,中华文明( )

A.说明了中华文明领先于世界 B.证明了南方文明比北方文明先进

C.反映了中华文明起源多元一体 D.印证了区域经济文化的均衡发展

6.春秋时期,吴、越、楚、秦被视为蛮夷之国。《史记》认为这些蛮夷之国的诸侯王与黄帝有着血缘关系,都是黄帝的后代。据此可知,司马迁认为( )

A.诸侯纷争激烈 B.华夷观念有别 C.习俗礼仪各异 D.各族同源共祖

7.下面为夏朝世系示意图。读图可知,夏王朝实行( )

A.宗法制 B.嫡长子继承制 C.世袭制 D.分封制

8.商周政体中,当国家遇到重大问题时,君主要求征求自由民“国人”的意见,国人也可以通过舆论来干预朝政。西周王室重臣召公曾以“防民之口,甚于防川”的比喻,劝谏周厉王不要限制民众的舆论。这说明了

A.商周沿用原始社会的制度

B.商周君主拥有绝对的权力

C.原始民主遗存对君主有制约作用

D.商周政权由国人主导。

9.周灭商之后,推行分封制,如封武王弟康叔于卫,都朝歌(今河南淇县);封周公长子伯禽于鲁,都奄(今山东曲阜);封召公奭于燕,都蓟(今北京)。这说明分封有利于( )

A.实现王室对地方的直接控制 B.强化君主专制权力

C.推动文化的交流与文化认同 D.维护贵族世袭特权

10.观察下表,在西周时期,有资格继承王位的是( )

妻妾 一般称谓

妻(正配) ①三哥(20岁)②四哥(14岁)

妾一(侧室) ③大哥(25岁)

妾二(侧室) ④二哥(22岁)

A.① B.② C.③ D.④

11.根据规定,诸侯国国君每五年就要朝见周天子一次。据鲁史《春秋)记载,二百四十二年间,鲁国国君朝见周天子只有三次,朝见晋国国君多达二十次。这反映了春秋时期( )

A.中央集权加强 B.周王室衰微 C.社会和平稳定 D.儒学居主导地位

12.中国的青铜器之多之重要,在世界上是少有的。古书说:“国之大事,在祀在戎。”从下面几幅青铜器皿图片可以看出,当时青铜器主要属于( )

A.农具和酒器 B.礼器和兵器 C.农具和用具 D.兵器和农具

13.春秋时期中原各国自称为“华夏”,各国间存在纷争,但无论各国关系多么敌对,它们并不称呼对方为“戎”“夷”。这一现象反映了先秦时期

A.实现国家统一成为社会的共识 B.农耕文明与游牧文明冲突剧烈

C.民族和文化认同观念已经出现 D.血缘成为维系政治认同的纽带

14.进入春秋以后,郑国开垦了“蓬蒿藜藿”之地;晋国开垦了狐狸豺狼所居的“南鄙之田”;宋郑之间的“隙地”(可垦而未垦之地),也在被压榨的奴隶的辛勤劳动下开垦出来。上述现象出现的根本原因是( )

A.奴隶制度逐渐发展成熟 B.土地国有制度的瓦解

C.畜力与铁制农具的使用 D.个体小农经济的形成

15.下表是《吕氏春秋》中《上农》《任地》《辩土》《审时》四篇农学文献的主要内容。由此推知,当时

篇名 内容

《上农》 提出了重农的主张

《任也》 提出了十个问题,包括使用土地、整地作畦、中耕除草等方面问题

《辩土》 对《任地》中提出的问题作了具体的回答

《审时》 各种作物与时间季节的关系

A.中原地区开始出现小农经济 B.精耕细作的农业模式逐渐形成

C.重农抑商政策成为立国之本 D.铁犁牛耕等生产技术普遍应用

16.“孝公用商君,……虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。”(《汉书 食货志》)“务本”主要是指

A.建立县制 B.什伍连坐 C.奖励耕织 D.焚烧诗书

17.秦孝公死后,商鞅被处以车裂,族人被诛。商鞅变法成就巨大,但最终个人的结局却很悲惨,根本原因是( )

A.触犯了奴隶主贵族的利益 B.违反了历史的发展潮流

C.推行严刑峻法 D.焚烧儒书,禁锢世人思想

18.甲、乙、丙、丁四位同学关于穿衣问题,展开了讨论,甲:穿衣要根据身份地位,不同身份地位选择穿不同等级的衣服;乙:穿衣要根据四季变化,合乎大自然的规律;丙同学:不用麻烦,根据上面规定进行穿衣就可以了;丁:讲究穿着是一种浪费,破烂的衣服未尝不可。下列对应正确的是( )

A.甲-儒家 乙-道家 丙 -法家 丁-墨家

B.甲-墨家 乙-法家 丙 -道家 丁-儒家

C.甲-道家 乙-墨家 丙 -儒家 丁-法家

D.甲-法家 乙-儒家 丙 -墨家 丁-道家

19.墨家认为,儒家坚持厚葬,特别是父母去世,子女要守三年之丧,浪费民众财富和精力。这种思想的根源是

A.墨家主张节俭

B.墨家代表小生产者利益

C.儒家思想不符合时代要求

D.儒家思想代表统治阶级利益

20.陈直说:“《史记·殷本纪》合于殷墟甲骨文者,有百分之七十。”又说“《史记·楚世家》之楚侯逆、楚王,皆与传世铜器铭文相符合”,“寿县蔡侯墓近出铜器群,倘无《史记·蔡世家》,则蔡侯后期世系,即无从参考”。作者意在说明 ( )

A.文献史料与考古实物史料相互印证 B.甲骨文、铭文标志着汉字的成熟

C.考古资料否定了司马迁的记述 D.出土实物史料价值高于传世文献

21.公元前256年,在“得蜀则得楚,楚亡则天下并矣”思想的指导下,秦昭(襄)王任命蜀郡郡守李冰父子主持修建都江堰,一举将水旱灾害十分严重的成都平原建成秦国统一天下的军事粮仓。由此可见,秦国修建都江堰的主要目的是( )

A.便利商品贸易流通 B.促进农业经济发展

C.治理长江洪水泛滥 D.服务于战争的需要

22.秦朝乡官中有三老、有秩、啬夫、游徽等,职能涵盖百姓的人身、赋役、治安和精神各个领域,其中三老掌教化,有秩掌听讼、收税、差役等,啬夫职掌与有秩相同,游徽掌巡察、逐捕盗贼。秦朝的乡官制度( )

A.加强了地方基层自治 B.形成了权力制衡机制

C.实现了农村地区稳定 D.完善了地方治理体系

23.秦朝法律规定“步过六尺者,有罚”“诽谤者,族”“有敢偶语者,弃市”等。这说明秦朝

A.徭役繁重 B.限制特权 C.社会动荡 D.法律严苛

24.秦朝统一六国后,“修驰道、编制户籍、修筑长城、统一度量衡和货币,迁徙六国贵族到关中、巴蜀等地,整顿社会风俗……”。这些作为集中体现了

A.帝王穷兵黩武 B.政治统治腐败

C.巩固中央集权 D.贵族豪强崛起

25.尽管今天所有的中国居民都可以追溯为“中国人”,这个词汇对于前帝国时期却是不恰当的。公元前3世纪,秦的征伐把这些不同的人群在政治上联结起来。这表明秦的统一( )

A.促使华夏族形成 B.推动了民族交融

C.增强了国家认同 D.消除了六国隔阂

26.汉武帝时,国家设立均输官,到各郡国收购物资,易地出售,辗转交换,最后把中央所需货物运可长安;同时设立平准官,根据市场物价涨落来贵卖贱买货物。汉武帝此举意在( )

A.抑制贪腐 B.打击豪强 C.干预市场 D.充实财收

27.为配合对匈奴的战争,汉武帝派张骞出使西域。这一举措产生的主要影响是( )

A.增强了西汉实力 B.密切了西域与中原的联系

C.解除了匈奴的威胁 D.加强了与欧洲和北非的政治交往

28.秦朝实行郡县制,推行“焚书坑儒”;汉初实行郡国并行制,采用“黄老之学”;汉武帝颁布“推恩令”,采纳“独尊儒术”。材料表明秦朝至西汉中期( )

A.统一多民族国家的建立与发展 B.封建经济文化的交流加强

C.封建的专制集权统治持续强化 D.中华文明的版图初步奠定

29.秦统一后,建立了一套以丞相为核心的中央官僚体制。西汉建立后,基本上没有突破秦代模式,故有“汉承秦制”之说。只是在汉武帝时,中央官制发生变化,皇权进一步集中。这里的“变化”指的( )

A.地方监察制度形成 B.出现中朝与外朝的划分

C.扩大了诸侯的势力 D.三省六部制的完善发展

30.秦汉时的中央官制习惯上被概括为“三公九卿”。秦朝丞相为“百官之长”,其主要职责是

A.辅佐皇帝处理全国政务

B.任命郡守和县令

C.管理全国军务

D.代表皇帝监督百官

31.千古帝乡,智慧襄阳。东汉开国皇帝刘秀在位期间社会安定,经济状况明显好转。这个时期被称为( )

A.文景之治 B.光武中兴 C.贞观之治 D.开元盛世

32.汉武帝尊崇儒术的根本目的是

A.推行法家思想 B.实行“无为而治”

C.加强中央集权 D.提倡“百家争鸣”

33.汉武帝建立刺史制,刺史的主要职责是

A.加强对地方官员的监管

B.征收赋税和征发徭役

C.推荐和选拔各方面人才

D.削夺诸侯的地方权力

34.汉初,统治者推行“无为而治”的政策。主张“顺民之情,与之休息”。其思想来源于( )

A.道家学说 B.墨家学说 C.法家学说 D.儒家学说

35.“秦初并…丞相(王)绾等言:诸侯初破,燕、齐、荆地远,不为置王,毋以填之。请立诸子,唯上幸许。”丞相(王)绾建议在偏远地区实行( )

A.郡县制 B.中外朝制度 C.分封制 D.三公九卿制

36.东汉末期,宦官和外戚交替专权,政治黑暗,豪强地主肆意兼并土地,民不聊生,最终导致了

A.绿林军起义 B.黄巾军起义 C.黄巢起义 D.李自成起义

37.如果要研究距今约5000年新石器时代晚期中国长江下游的历史,可选择

A.良渚古城遗址 B.姜寨遗址 C.牛河梁遗址 D.陶寺遗址

二、多选题

38.据《史记·秦始皇本纪》记载,始皇帝嬴政去世后,中车府令赵高冒充他发号施令,宗室群臣无不俯首遵行,所发号令甚至可以左右整个国家。据此可知( )

A.官僚政治体制失效 B.皇权效力影响巨大

C.王室政治地位下降 D.中枢权力发生异变

三、材料题

39.阅读材料,回答问题。

材料一 封建社会中,知识本为贵族所专有,但因封建制度的渐趋破坏,贵族的后裔降为平民的日渐增加,知识也因而流入民间。加以王室衰微,政治无主,传统的文化渐已不能支配人心,因此独立的思潮开始抬头,这情形在春秋末期已甚显著……诸夏文化的范围也随之扩大,并吸收相当成分的外族文化。这些新因素,更刺激新思想的产生。

——摘编自傅乐成《中国通史》

材料二 《论语》是记载孔子及其弟子言行的记录体著作。“泛爱众,而亲仁”“己所不欲,勿施于人”“道之以德,齐之以礼”等意蕴深刻。《老子》认为“天下多忌讳(禁忌)而民弥贫,法物(即为合法地纳民之物)滋章,而盗贼多有。”

材料三 “百家争鸣”的局面形成了中国古代历史上文化繁荣的鼎盛时代。诸子学说的不少命题成为后代学说的萌芽形态,后来的学者大都从这里吸取思想材料或理论形式,进行改造和发展的工作。

——摘编自侯外庐《中国思想史纲》

(1)根据材料一并结合所学,分析春秋时期产生新思想的原因。

(2)根据材料二,概括孔子和老子的主张。

(3)根据材料三并结合所学,指出“百家争鸣”在历史上产生的影响。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A B A D C D C C C A

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 B B C C B C A A B A

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 D D D C C D B A B A

题号 31 32 33 34 35 36 37

答案 B C A A C B A

39.(1)原因:分封制破坏,学术下移;王室衰微,旧的礼乐文化不适应时代需要;在争霸战争中,华夏文化融合吸收其他文化。

(2)孔子:仁:爱人;己所不欲,勿施于人。仁政:以德治国。礼:以礼治国;用礼约束自己的行为。老子:无为而治,反对苛政妄为。

(3)影响:这一时期是中华民族的学术文化、思想道德发展的重要阶段;奠定了中国传统文化的基础;是中国历史上第一次思想解放运动,推动了当时及后世社会的发展。

同课章节目录