高中生物学业水平合格性考试复习第六单元遗传的分子基础必备知识点讲义

文档属性

| 名称 | 高中生物学业水平合格性考试复习第六单元遗传的分子基础必备知识点讲义 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 95.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-15 16:32:15 | ||

图片预览

文档简介

第六单元 遗传的分子基础

一、人类对遗传物质的探索过程

1.肺炎链球菌的转化实验

(1)格里菲思的肺炎链球菌转化实验

实验推论:已经加热杀死的S型细菌,含有某种促使R型活细菌转化为S型活细菌的活性物质——转化因子。

(2)艾弗里和他的同事的实验

①实验设计遵循单一变量原则和对照原则。其巧妙之处在于运用“减法原理”,人为去除某个影响因素后,观察实验结果的变化。

②实验证明:DNA才是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质。

2.赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染大肠杆菌的实验

(1)实验设计思路:把DNA和蛋白质区分开来,直接地、单独地去观察DNA和蛋白质的

作用。

(2)实验材料:T2噬菌体和大肠杆菌。

(3)实验方法:放射性同位素示踪法。32P标记噬菌体的DNA,35S标记噬菌体的蛋白质。

(4)实验过程

用放射性同位素32P、35S分别标记一部分噬菌体;用被标记的噬菌体分别侵染未被标记的细菌;当噬菌体在细菌体内大量增殖时,搅拌、离心后对被标记物质进行放射性测试。

①含35S的噬菌体+细菌→混合培养→搅拌、离心→上清液放射性强、沉淀物放射性弱。

②含32P的噬菌体+细菌→混合培养→搅拌、离心→上清液放射性弱、沉淀物放射性强。

(5)实验结论:子代噬菌体的各种性状,是通过亲代的DNA遗传的。

3.烟草花叶病毒感染烟草实验证明:在只有RNA和蛋白质的病毒中,RNA是遗传物质。

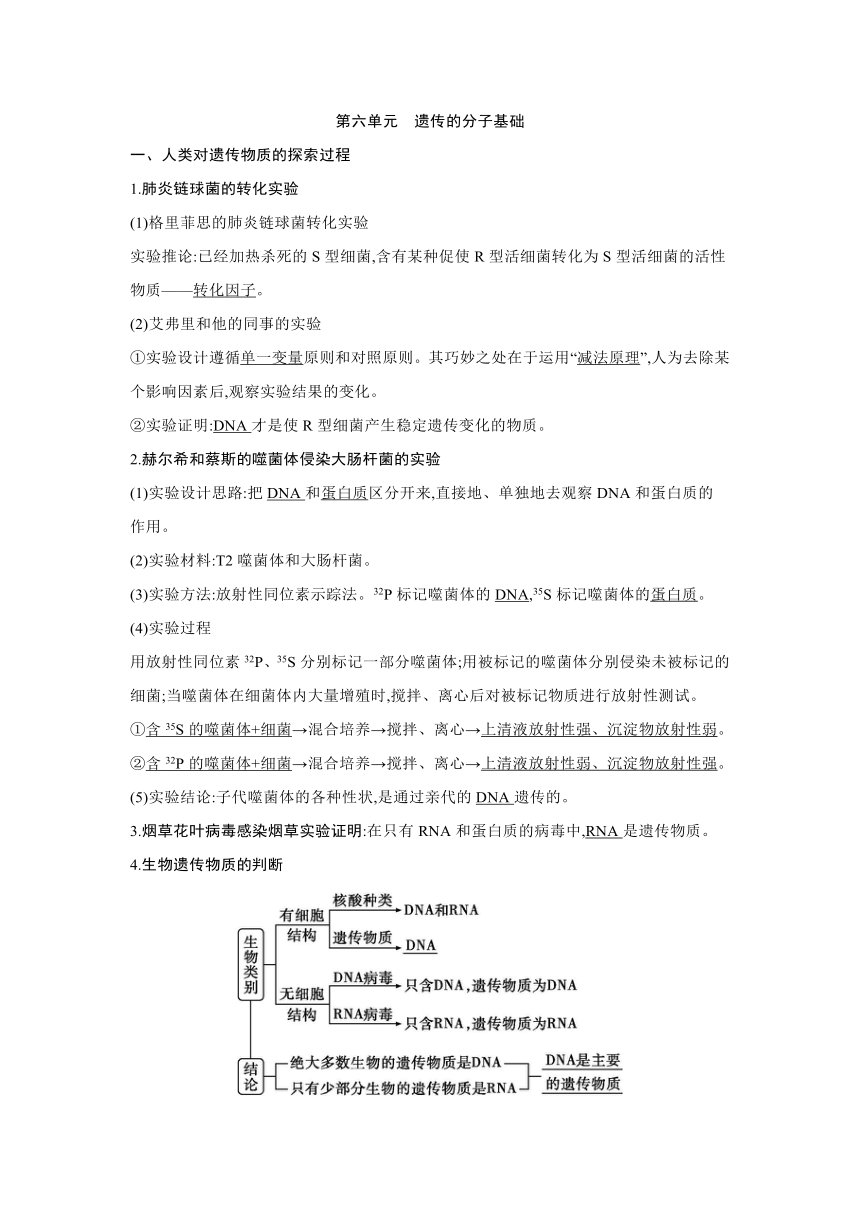

4.生物遗传物质的判断

二、DNA分子的结构

1.组成元素:C、H、O、N、P。

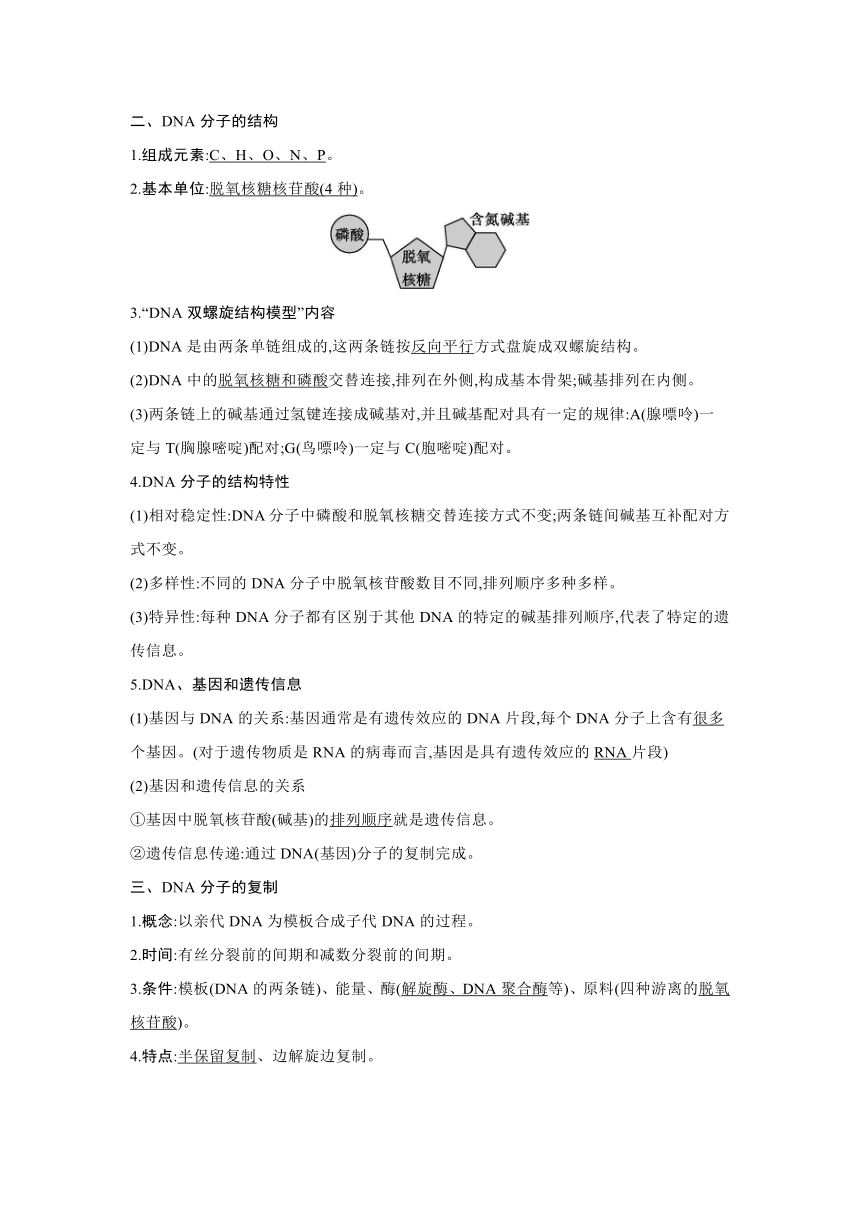

2.基本单位:脱氧核糖核苷酸(4种)。

3.“DNA双螺旋结构模型”内容

(1)DNA是由两条单链组成的,这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构。

(2)DNA中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架;碱基排列在内侧。

(3)两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,并且碱基配对具有一定的规律:A(腺嘌呤)一定与T(胸腺嘧啶)配对;G(鸟嘌呤)一定与C(胞嘧啶)配对。

4.DNA分子的结构特性

(1)相对稳定性:DNA分子中磷酸和脱氧核糖交替连接方式不变;两条链间碱基互补配对方式不变。

(2)多样性:不同的DNA分子中脱氧核苷酸数目不同,排列顺序多种多样。

(3)特异性:每种DNA分子都有区别于其他DNA的特定的碱基排列顺序,代表了特定的遗传信息。

5.DNA、基因和遗传信息

(1)基因与DNA的关系:基因通常是有遗传效应的DNA片段,每个DNA分子上含有很多个基因。(对于遗传物质是RNA的病毒而言,基因是具有遗传效应的RNA片段)

(2)基因和遗传信息的关系

①基因中脱氧核苷酸(碱基)的排列顺序就是遗传信息。

②遗传信息传递:通过DNA(基因)分子的复制完成。

三、DNA分子的复制

1.概念:以亲代DNA为模板合成子代DNA的过程。

2.时间:有丝分裂前的间期和减数分裂前的间期。

3.条件:模板(DNA的两条链)、能量、酶(解旋酶、DNA聚合酶等)、原料(四种游离的脱氧核苷酸)。

4.特点:半保留复制、边解旋边复制。

5.意义:DNA通过复制,将遗传信息从亲代细胞传递给子代细胞,从而保持了遗传信息的连续性。

四、遗传信息的转录和翻译

1.转录

(1)概念:RNA是在细胞核中,通过RNA聚合酶以DNA的一条链为模板合成的。

(2)条件

①模板:DNA的一条链(模板链)。

②原料:4种核糖核苷酸。

③能量:ATP提供。

④酶:RNA聚合酶等。

(3)原则:碱基互补配对原则(A—U、T—A、G—C、C—G)。

(4)产物:信使RNA(mRNA)、核糖体RNA(rRNA)、转运RNA(tRNA)。

2.翻译

(1)概念:游离在细胞质中的各种氨基酸,以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。(注:叶绿体、线粒体内也有翻译过程)

(2)过程:可分为起始、延伸、终止三个阶段。

(3)条件

①模板:mRNA。

②原料:氨基酸(21种)。

③能量:ATP提供。

④酶:多种酶。

⑤搬运工具:tRNA(用于转运氨基酸)。

⑥装配机器:核糖体(一个mRNA分子上可相继结合多个核糖体)。

⑦意义:少量的mRNA分子可以迅速合成大量的蛋白质。

(4)原则:碱基互补配对原则(A—U、U—A、C—G、G—C)。

(5)产物:多肽链蛋白质。

3.与基因表达有关的计算:基因中的碱基数∶mRNA分子中的碱基数∶氨基酸数=6∶3∶1。

五、中心法则

1.提出者:克里克。

2.内容

(1)DNA的复制:遗传信息从DNA流向DNA。

(2)转录:遗传信息从DNA流向RNA。

(3)翻译:遗传信息从RNA流向蛋白质。

(4)RNA的复制:遗传信息从RNA流向RNA。

(5)逆转录:遗传信息从RNA流向DNA。

3.生命是物质、能量和信息的统一体

在遗传信息的流动过程中,DNA、RNA是信息的载体,蛋白质是信息的表达产物,而ATP为信息的流动提供能量。

六、基因对性状的控制

1.基因控制性状的方式

(1)通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。如白化病、豌豆圆粒与皱粒性状。

(2)通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。如镰状细胞贫血、囊性纤维化。

2.表观遗传

(1)生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象。

(2)产生的原因:①DNA甲基化;②组蛋白甲基化、乙酰化等。

一、人类对遗传物质的探索过程

1.肺炎链球菌的转化实验

(1)格里菲思的肺炎链球菌转化实验

实验推论:已经加热杀死的S型细菌,含有某种促使R型活细菌转化为S型活细菌的活性物质——转化因子。

(2)艾弗里和他的同事的实验

①实验设计遵循单一变量原则和对照原则。其巧妙之处在于运用“减法原理”,人为去除某个影响因素后,观察实验结果的变化。

②实验证明:DNA才是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质。

2.赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染大肠杆菌的实验

(1)实验设计思路:把DNA和蛋白质区分开来,直接地、单独地去观察DNA和蛋白质的

作用。

(2)实验材料:T2噬菌体和大肠杆菌。

(3)实验方法:放射性同位素示踪法。32P标记噬菌体的DNA,35S标记噬菌体的蛋白质。

(4)实验过程

用放射性同位素32P、35S分别标记一部分噬菌体;用被标记的噬菌体分别侵染未被标记的细菌;当噬菌体在细菌体内大量增殖时,搅拌、离心后对被标记物质进行放射性测试。

①含35S的噬菌体+细菌→混合培养→搅拌、离心→上清液放射性强、沉淀物放射性弱。

②含32P的噬菌体+细菌→混合培养→搅拌、离心→上清液放射性弱、沉淀物放射性强。

(5)实验结论:子代噬菌体的各种性状,是通过亲代的DNA遗传的。

3.烟草花叶病毒感染烟草实验证明:在只有RNA和蛋白质的病毒中,RNA是遗传物质。

4.生物遗传物质的判断

二、DNA分子的结构

1.组成元素:C、H、O、N、P。

2.基本单位:脱氧核糖核苷酸(4种)。

3.“DNA双螺旋结构模型”内容

(1)DNA是由两条单链组成的,这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构。

(2)DNA中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架;碱基排列在内侧。

(3)两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,并且碱基配对具有一定的规律:A(腺嘌呤)一定与T(胸腺嘧啶)配对;G(鸟嘌呤)一定与C(胞嘧啶)配对。

4.DNA分子的结构特性

(1)相对稳定性:DNA分子中磷酸和脱氧核糖交替连接方式不变;两条链间碱基互补配对方式不变。

(2)多样性:不同的DNA分子中脱氧核苷酸数目不同,排列顺序多种多样。

(3)特异性:每种DNA分子都有区别于其他DNA的特定的碱基排列顺序,代表了特定的遗传信息。

5.DNA、基因和遗传信息

(1)基因与DNA的关系:基因通常是有遗传效应的DNA片段,每个DNA分子上含有很多个基因。(对于遗传物质是RNA的病毒而言,基因是具有遗传效应的RNA片段)

(2)基因和遗传信息的关系

①基因中脱氧核苷酸(碱基)的排列顺序就是遗传信息。

②遗传信息传递:通过DNA(基因)分子的复制完成。

三、DNA分子的复制

1.概念:以亲代DNA为模板合成子代DNA的过程。

2.时间:有丝分裂前的间期和减数分裂前的间期。

3.条件:模板(DNA的两条链)、能量、酶(解旋酶、DNA聚合酶等)、原料(四种游离的脱氧核苷酸)。

4.特点:半保留复制、边解旋边复制。

5.意义:DNA通过复制,将遗传信息从亲代细胞传递给子代细胞,从而保持了遗传信息的连续性。

四、遗传信息的转录和翻译

1.转录

(1)概念:RNA是在细胞核中,通过RNA聚合酶以DNA的一条链为模板合成的。

(2)条件

①模板:DNA的一条链(模板链)。

②原料:4种核糖核苷酸。

③能量:ATP提供。

④酶:RNA聚合酶等。

(3)原则:碱基互补配对原则(A—U、T—A、G—C、C—G)。

(4)产物:信使RNA(mRNA)、核糖体RNA(rRNA)、转运RNA(tRNA)。

2.翻译

(1)概念:游离在细胞质中的各种氨基酸,以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。(注:叶绿体、线粒体内也有翻译过程)

(2)过程:可分为起始、延伸、终止三个阶段。

(3)条件

①模板:mRNA。

②原料:氨基酸(21种)。

③能量:ATP提供。

④酶:多种酶。

⑤搬运工具:tRNA(用于转运氨基酸)。

⑥装配机器:核糖体(一个mRNA分子上可相继结合多个核糖体)。

⑦意义:少量的mRNA分子可以迅速合成大量的蛋白质。

(4)原则:碱基互补配对原则(A—U、U—A、C—G、G—C)。

(5)产物:多肽链蛋白质。

3.与基因表达有关的计算:基因中的碱基数∶mRNA分子中的碱基数∶氨基酸数=6∶3∶1。

五、中心法则

1.提出者:克里克。

2.内容

(1)DNA的复制:遗传信息从DNA流向DNA。

(2)转录:遗传信息从DNA流向RNA。

(3)翻译:遗传信息从RNA流向蛋白质。

(4)RNA的复制:遗传信息从RNA流向RNA。

(5)逆转录:遗传信息从RNA流向DNA。

3.生命是物质、能量和信息的统一体

在遗传信息的流动过程中,DNA、RNA是信息的载体,蛋白质是信息的表达产物,而ATP为信息的流动提供能量。

六、基因对性状的控制

1.基因控制性状的方式

(1)通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。如白化病、豌豆圆粒与皱粒性状。

(2)通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。如镰状细胞贫血、囊性纤维化。

2.表观遗传

(1)生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象。

(2)产生的原因:①DNA甲基化;②组蛋白甲基化、乙酰化等。

同课章节目录