第三单元8.3 琵琶行并序 课件

图片预览

文档简介

白居易

1.语言建构与运用:理解白居易的生平及诗歌的创作背景,了解文体知识,积累文化常识。

2.思维发展与提升:把握诗歌基本内容,了解白居易和琵琶女两人身世的相似性。

3.审美鉴赏与创造:鉴赏描写音乐的方法,总结方法技巧。

4.文化传承与理解:通过分析诗人和琵琶女的形象特点,体会诗人表达的思想感情,领会主旨。

目标引领

目标引领

重点:赏析诗中描写音乐的精妙之处。

难点:体会诗人抒发的“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的人生感慨。

重点难点

重点难点

问题激疑

问题激疑

白雪阳春传雅曲,高山流水觅知音。两千多年前,一个文人雅士,一个山野樵夫,是音乐将他们联系了起来,于是世上便流传着知音的佳话。一千多年前,一个文人骚客,一个天涯歌女,又是音乐让他们共同演绎了一首千古不衰的知音绝唱。在那个不朽的夜晚,浔阳江的悠悠江水,瑟瑟秋风,清冷的月光,飘飞的荻花,永远记住了这个美丽而忧伤的故事。今天我们就来学习白居易遭贬谪之后,巧遇琵琶女,因同病相怜而信笔写来的经典乐府《琵琶行》。

环节一

自主探究

01

探究新知

白居易(772年-846年),字乐天,号香山居士,又号醉吟先生,祖籍山西太原,到其曾祖父时迁居下邽,生于河南新郑。是唐代伟大的现实主义诗人,唐代三大诗人之一。白居易与元稹共同倡导新乐府运动,世称“元白”,与刘禹锡并称“刘白”。 白居易的诗歌题材广泛,形式多样,语言平易通俗,有“诗魔”和“诗王”之称。官至翰林学士、左赞善大夫。公元846年,白居易在洛阳逝世,葬于香山。有《白氏长庆集》传世,代表诗作有《长恨歌》《卖炭翁》《琵琶行》等。

知人论世

1.现实主义诗人--白居易

知人论世

1.现实主义诗人--白居易

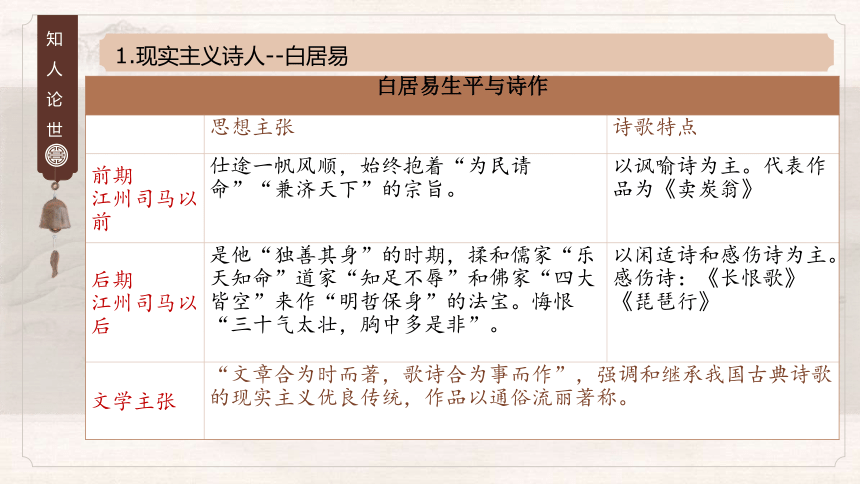

{BC8ADF6A-D630-44C1-9CBD-BB13F01A624A}白居易生平与诗作

?

思想主张

诗歌特点

前期

江州司马以前

仕途一帆风顺,始终抱着“为民请命”“兼济天下”的宗旨。

以讽喻诗为主。代表作品为《卖炭翁》

后期

江州司马以后

是他“独善其身”的时期,揉和儒家“乐天知命”道家“知足不辱”和佛家“四大皆空”来作“明哲保身”的法宝。悔恨“三十气太壮,胸中多是非”。

以闲适诗和感伤诗为主。感伤诗:《长恨歌》《琵琶行》

文学主张

“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,强调和继承我国古典诗歌的现实主义优良传统,作品以通俗流丽著称。

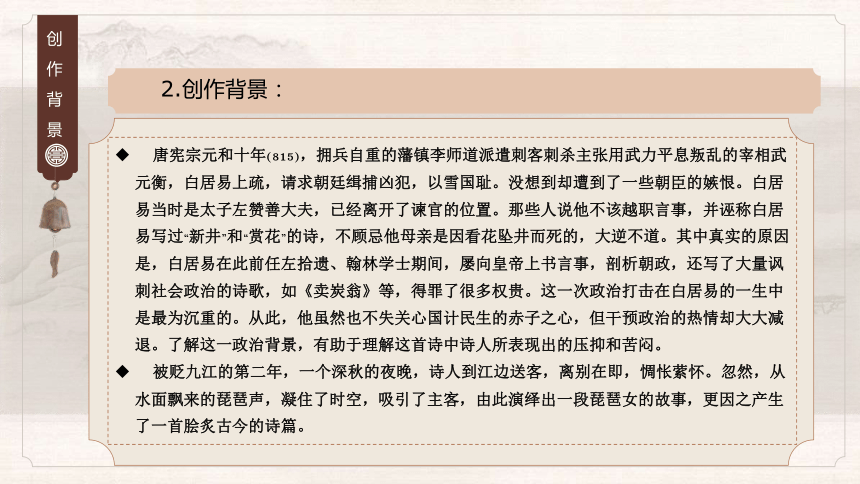

唐宪宗元和十年(815),拥兵自重的藩镇李师道派遣刺客刺杀主张用武力平息叛乱的宰相武元衡,白居易上疏,请求朝廷缉捕凶犯,以雪国耻。没想到却遭到了一些朝臣的嫉恨。白居易当时是太子左赞善大夫,已经离开了谏官的位置。那些人说他不该越职言事,并诬称白居易写过“新井”和“赏花”的诗,不顾忌他母亲是因看花坠井而死的,大逆不道。其中真实的原因是,白居易在此前任左拾遗、翰林学士期间,屡向皇帝上书言事,剖析朝政,还写了大量讽刺社会政治的诗歌,如《卖炭翁》等,得罪了很多权贵。这一次政治打击在白居易的一生中是最为沉重的。从此,他虽然也不失关心国计民生的赤子之心,但干预政治的热情却大大减退。了解这一政治背景,有助于理解这首诗中诗人所表现出的压抑和苦闷。

被贬九江的第二年,一个深秋的夜晚,诗人到江边送客,离别在即,惆怅萦怀。忽然,从水面飘来的琵琶声,凝住了时空,吸引了主客,由此演绎出一段琵琶女的故事,更因之产生了一首脍炙古今的诗篇。

创作背景

2.创作背景:

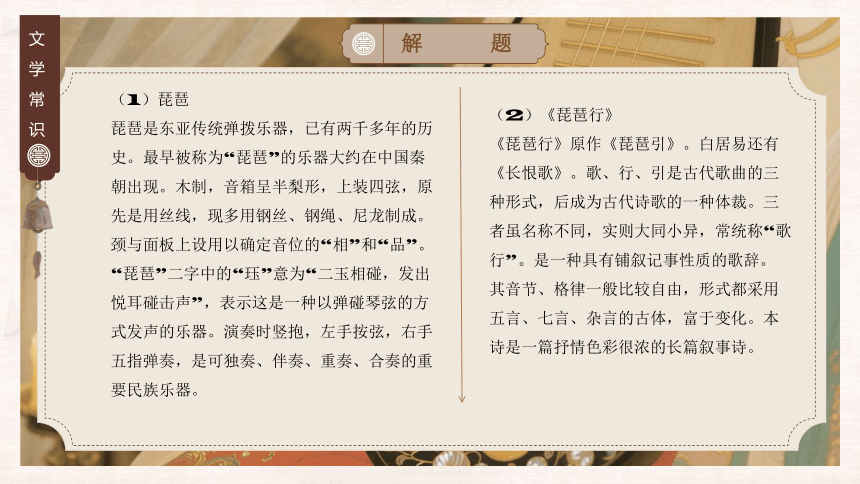

(1)琵琶

琵琶是东亚传统弹拨乐器,已有两千多年的历史。最早被称为“琵琶”的乐器大约在中国秦朝出现。木制,音箱呈半梨形,上装四弦,原先是用丝线,现多用钢丝、钢绳、尼龙制成。颈与面板上设用以确定音位的“相”和“品”。“琵琶”二字中的“珏”意为“二玉相碰,发出悦耳碰击声”,表示这是一种以弹碰琴弦的方式发声的乐器。演奏时竖抱,左手按弦,右手五指弹奏,是可独奏、伴奏、重奏、合奏的重要民族乐器。

(2)《琵琶行》

《琵琶行》原作《琵琶引》。白居易还有《长恨歌》。歌、行、引是古代歌曲的三种形式,后成为古代诗歌的一种体裁。三者虽名称不同,实则大同小异,常统称“歌行”。是一种具有铺叙记事性质的歌辞。 其音节、格律一般比较自由,形式都采用五言、七言、杂言的古体,富于变化。本诗是一篇抒彩很浓的长篇叙事诗。

解题

文学常识

歌、行、吟、引、曲、谣、辞统称“乐府歌行体“,属于古体诗。特点是“篇无定句,句无定字,以杂言为主,多口语化,声律自由”,富于变化,便于叙事、抒情。

汉乐府:指专门管理乐舞演唱教习的机构,成立于西汉汉武帝时期,乐府的职责是采集民间歌谣或文人的诗来配乐,以备朝廷祭祀或宴会时演奏之用,搜集整理的诗歌,后世就叫“乐府诗”。

解题

文学常识

“歌行”是我国古代诗歌的一种体裁,是初唐时期在汉魏六朝乐府诗的基础上建立起来的。主要特点有:

①篇幅可短可长。如白居易的《长恨歌》有一百二十句,《琵琶行》则有八十八句。

②保留着古乐府叙事的特点,把记人物、记言谈、发议论、抒感慨融为一体,内容充实而生动。

③声律、韵脚比较自由,平仄不拘,可以换韵。“歌行”体诗歌在格律、音韵方面冲破了格律诗的束缚。歌行体的形式比较自由,是由内容所决定的。

④句式比较灵活,一般是七言,也有的是以七言为主,其中又穿插了三、五、九言的句子。

文学常识

知识链接:歌行体:

铮(zhēng) 转徙(xǐ) 浔阳(xún) 声声思(sì)

捻(niǎn) 霓裳(nícháng) 红绡(xiāo) 钿头银篦 (diàn bì)

谪居(zhé) 还独倾(huán) 间关(jiàn)

呕(ōu)哑(yā)嘲(zhāo)哳(zhā)

初读感知

探究新知

(一)朗读正音:

(1)请同学们有感情的朗读这首诗,结合注释,翻译小序及全诗。

(2)叙述故事大意,给故事划分层次并概括其内容。

第一段 浔阳江头夜送客

第二段 江心聆听琵琶声

第三段 琵琶女诉身世苦

第四段 同病相怜感慨多

第五段 重闻琵琶青衫湿

初读感知

探究新知

(二)概括诗歌内容:

思考3:诗文的主旨句是?

同是天涯沦落人,

相逢何必曾相识。

环节二

合作解疑

02

探究新知

解读小序

思考2:你如何理解这句 “予出官二年,恬然自安,感斯人言,是夕始觉有迁谪意”。

明确 : “恬然自安”,是话中有话,实际是说遭受贬谪的苦闷始终萦绕心头,一直无法自安,而“迁谪意”当然也不是“是夕”才感受到的。这两句反话,既是委婉地表达自己的抑郁愤慨之情,也是强调这次与琵琶女偶然相遇的事件给他的感受之深。

解读小序

小序交代了时间、地点、人物和故事的主要经过,概括了琵琶女的身世和作者的心情。作用:说明了写这首长诗的缘由,以及名字的由来,定下了全诗凄切伤怀的感情基调。

解读小序

解读小序:思考1:概述小序的内容及作用。

解读小序

音乐描写

活动一:赏析文中的音乐描写

第一次是暗写、略写,只写诗人江边送客听到琵琶声,没有进行具体描写,但从“主人忘归客不发”侧面描写,烘托音乐高妙。

一赏析音乐描写

思考1:诗中描写了几次琵琶女的演奏?请简要说明每一次描写的特点。

第二次是明写、详写,琵琶女出场并演奏,这是诗的主体部分。诗人浓墨重彩地描写了她演奏的内容、演奏的技艺,并由此转入琵琶女自叙身世,不仅完成了琵琶女这一形象的塑造,而且引出了诗人自己的“沦落”,将自己“辞帝京”“谪居卧病”之事带出。

第三次是明暗结合,写得简略。先说调子悲凄,又从侧面写听众“掩泣”,更以“江州司马青衫湿”作结,补足了“同是天涯沦落人”一句的内涵,鲜明地突出了诗的主题。

明确:一共描写了三次。

音乐描写

活动一:赏析文中的音乐描写

赏析音乐描写

清人方扶南评价白居易这首“江上琵琶”为“摹写声音至文”,称“足以移人”。

思考:音乐是抽象的,它有声无形,缥缈难以捕捉,白居易的《琵琶行》可谓描写音乐的极品。小组讨论:琵琶女的音乐具有怎样的特点?白居易是怎样将无形的音乐形象化的?

音乐描写

活动一:赏析文中的音乐描写

①比喻、对比,将抽象无形的音乐比成形象可感的实体。如” 大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语”,用生活中具体的声音作比喻,以声喻声,声中带形,声中含情,形象描绘出音乐不同的节奏、旋律和情绪。

赏析音乐描写

思考:诗人的怎样将音乐这种虚无缥缈的存在表现出来的?

②运用通感的手法,赋形于声,把对客观事物的描述转移到听者主观的感觉之中,启发联想,余韵无穷。如“大珠小珠落玉盘”。

③叠词和联绵词直接摹拟声音,增加了语言的音乐性和节奏感。叠词:弦弦、声声、续续、嘈嘈、切切。联绵词:间关(叠韵)、幽咽(双声),使音节悦耳动听。

音乐描写

活动一:赏析文中的音乐描写

④叙议结合,妙语点睛,直接点评音乐效果,通过评价乐声来揭示乐曲魅力。如:“未成曲调先有情”、“似诉平生不得志”、“说尽心中无限事”、“别有忧愁暗恨生,此时无声胜有声”,以音乐带出的听者感受直接表现音乐效果,声情并茂,可见乐曲之感染力,演奏者用情之真切。

赏析音乐描写

思考:诗人的怎样将音乐这种虚无缥缈的存在表现出来的?

⑤侧面描写,通过听众反应、环境气氛来衬托音乐效果和魅力。如:“忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发”、“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”、“凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣。 座中泣下谁最多,江州司马青衫湿”。通过写听众反应、环境气氛,表现琵琶曲强烈的艺术感染力,衬托出琵琶女演奏技巧高超、演奏情感令人动容。

音乐描写

活动一:赏析文中的音乐描写

赏析音乐描写

文中第二节直接描写乐声可以分为四部分,赏析描写琵琶声的技法。

思考:音乐是抽象的,它有声无形,缥缈难以捕捉,白居易的《琵琶行》可谓描写音乐的极品。小组讨论:琵琶女的音乐具有怎样的特点?白居易是怎样将无形的音乐形象化的?

{912C8C85-51F0-491E-9774-3900AFEF0FD7}阶段

相关诗句

手法及特点

生活状态

前奏曲

欢乐曲

沉思曲

悲愤曲

赏析琵琶语,完成下面表格

{912C8C85-51F0-491E-9774-3900AFEF0FD7}阶段

相关诗句

手法及特点

生活状态

前奏曲

转轴拨弦三两声……似诉平生不得志。

动作、心理描写

低沉抑郁

浔阳江边 风寒月冷 独守空船 孤单凄凉

欢乐曲

轻拢慢捻抹复挑,初为……大珠小珠落玉盘。

比喻、摹声

欢乐明朗、清脆悦耳

青年时代 色艺超群 名噪京城 醉酒欢歌

沉思曲

间关莺语花底滑……此时无声胜有声

比喻、通感

冰涩凝绝 幽愁幽咽

家庭变故 年长色衰 门庭冷落 嫁作商妇

悲愤曲

银瓶乍破水浆迸……四弦一声如裂帛

比喻

刚劲急促 高亢激越

丈夫薄情 独守空船 痛不欲生 悔恨交加

赏析琵琶语,完成下面表格

音乐描写

活动一:赏析文中的音乐描写

小组合作,绘出音乐变化曲线图,并尝试通过音乐的起伏变化去关联琵琶女的一生遭遇,感受琵琶女情感的变化

赏音乐描写

人物形象

活动二:赏析文中的人物形象

三、鉴赏人物形象

思考1: 课文第三部分写了琵琶女怎样的遭遇?我们应怎样认识琵琶女这一形象?

①“自言”以后二十二句叙述了琵琶女两个阶段的不同遭遇。前半部写早年色艺超群、红极一时的歌妓生涯。“秋月春风等闲度”一句过渡到后半部。后半部写年长色衰后的寂寞处境,“弟走”两句写琵琶女生活道路发生转折的三个原因:弟走从军,阿姨身死,年长色衰。后边写她人生道路的重大转折以及嫁作商人妇后的孤苦凄凉的寂寞生活。

人物形象

活动二:赏析文中的人物形象

鉴赏人物形象

思考1: 课文第三部分写了琵琶女怎样的遭遇?我们应怎样认识琵琶女这一形象?

②琵琶女是一个才貌双全,但在封建社会中被摧残、被侮辱的歌女形象。琵琶女对自己的凄凉遭遇、对人情冷暖、世态炎凉,表示了积聚已久的愤懑之情,对世人的重色轻才和丈夫的重利寡情提出了强烈控诉。

人物形象

活动二:赏析文中的人物形象

鉴赏人物形象

思考1: 课文第三部分写了琵琶女怎样的遭遇?我们应怎样认识琵琶女这一形象?

③但是诗人笔下的琵琶女没有认识到昔日卖笑承欢、醉生梦死的生活是一种被摧残的痛苦生涯,相反还抱着炫耀、追恋、惋惜的态度。她只是悲叹红颜易老、繁花早逝,却没有从自己的不幸遭遇中得到觉醒。

这一段运用了对比、反衬的手法;用年轻貌美衬年长色衰;用门庭若市衬独守空房;用昔日欢笑衬后来的辛酸;用夜梦往事衬孤寂伤感的情怀。

人物形象

活动二:赏析文中的人物形象

鉴赏人物形象

思考2:诗中展现了一个怎样的诗人形象?

塑造了郁郁不得志、孤苦惆怅、失意潦倒、雅好音乐、同情下层劳动人民的诗人形象。

送客时的离别愁绪,听歌女演奏和自叙时感情共鸣,对远离京城环境的不适,春江秋月夜的一人独饮,这些叙述无不是诗人心曲的流露,直让人为诗人无故被贬黯然泪下,生出一腔怨恨。

{C72B1BE0-6CD1-4921-99D5-55070232C4EB}

思考3:作者会发出哀叹,是因为他与琵琶女之间有什么共同之处?

琵琶女

白居易

来历相同

才华相同

遭遇相同

情感相通

自言本是京城女

我自去年辞帝京

名属教坊第一部

诗才盛名

漂沦憔悴

被贬江州

借曲抒怀

闻曲伤怀

人物形象

哪两句诗把琵琶女和诗人的遭遇联系在一起?

人物形象

明确 ①伤琵琶女。“我闻琵琶已叹息,又闻此语重卿卿。”琵琶女愤激幽怨的曲调本引发诗人情感的共鸣,在听了琵琶女的苦楚身世的倾诉后,更是激起诗人深深的怜悯。

思考4:诗人为何在一个素不相识的琵琶女面前泪洒青衫呢?

②伤己。诗人才华横溢,誉满天下,然而今朝沦落,幽愁悲愤;再加上朋友一别,更感孤寂难耐。两人有着相似的遭遇,因而情感相通,“同是天涯沦落人”。

鉴赏人物形象

两千多年前,一个文人雅士,一个山野樵夫,是音乐,让他们共享高山流水情;一千多年前,一个文人骚客,一个天涯歌女,是音乐,让他们再次演绎了千古不衰的知音绝唱。“乐者本于声,声者发于情,”是音乐将一些素不相识的人联系在了一起。

人物形象

他们有着相似的经历,都是由“盛”(风光无限、春风得意)而“衰”(沦落天涯、境况凄凉)。琵琶女用一支琵琶曲向人们倾述了她坎坷曲折的人生,白居易用文学艺术形象的再现了琵琶女精湛的演技,又尽情地倾述了自己的悲愤之情。是“音乐”将他们联系在一起。

小结:

鉴赏人物形象

“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”一句既表达了诗人对歌女不幸遭遇的同情,又抒发了自己谪居江洲后的郁闷的心情,隐含当时社会变乱,政治衰落给人们造成的痛苦,意义深刻。“天涯沦落”有着丰富的内涵,它写出了人们对苦难生活的共同的情感体验,引起了一代代人的共鸣。由于诗句简明准确,情意合一,成了千古名句。

环境描写

环境描写1:“浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟”

活动三:《琵琶行》中前后贯穿了几处景物描写,请阅读诗歌一一找出来,并简要分析这些景物描写的特点和作用。

环境描写2:“醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月"。

赏析环境描写

【鉴赏】:点明了时令、地点、时间和事件,红枫荻花秋风,秋意浓浓,内蕴丰富。几笔勾画就将这如画的美丽秋景渲染得萧瑟凄凉,从而奠定了诗歌感伤的基调。

【鉴赏】:情境交融。月朦胧,水渺茫。离愁无法排解,苦闷难以消除。既道出了诗人的心情,烘托了悲凉的气氛,也奠定了全诗悲凉感伤的情感基调。

环境描写

环境描写3:“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”

思考:《琵琶行》中前后贯穿了几处景物描写,请阅读诗歌一一找出来,并简要分析这些景物描写的特点和作用。

环境描写4:“去来江口守空船,绕船月明江水寒”

四、赏析环境描写

【鉴赏】:乐曲声停,但又似乎没停,如丝如缕,如泣如诉,萦绕在诗人的耳畔,渲染了当时寂静的环境气氛;也说明当时船上的人们都沉浸在余音绕梁的境界中,衬托了乐曲强烈的艺术魅力。

【鉴赏】:既渲染了孤寂悲凉的气氛,也描摹出了琵琶女凄凉孤寂的内心世界。

环境描写

环境描写5:“住近湓江地低湿,黄芦苦竹绕宅生”“杜鹃啼血猿哀鸣”

思考:《琵琶行》中前后贯穿了几处景物描写,请阅读诗歌一一找出来,并简要分析这些景物描写的特点和作用。

赏析环境描写

【鉴赏】:既写出了诗人谪居之处环境的恶劣,渲染了悲凉的气氛,也写出了诗人内心的悲凉、孤寂、苦闷和无奈。

知识链接:环境描写是指对人物所处的具体的社会环境和自然环境的描写。

其中,社会环境是指能反映社会、时代特征的建筑、场所、陈设等景物以及民俗民风等。自然环境是指自然界的景物,如季节变化、风霜雨雪、山川湖海、森林原野等。

环境描写往往能够起到渲染氛围、埋下伏笔、烘托形象、揭示主题等作用。

环节三

精讲点拨

03

探究新知

精讲点拨

对比总结:这本课三首诗均表达了作者各自的生命状态和精神世界。试结合诗歌填出下表内容。

对比阅读

{E27FB19C-E65F-4337-B952-66F2D2886371}课文

生命状态(同)

内心情感(异)

抒情方式

梦游天姥

吟留别

登高

琵琶行并序

精讲点拨

对比总结:这本课三首诗均表达了作者各自的生命状态和精神世界。试结合诗歌填出下表内容。

对比阅读

{E27FB19C-E65F-4337-B952-66F2D2886371}课文

生命状态(同)

内心情感(异)

抒情方式

梦游天姥

吟留别

失意苦闷

壮志难酬

?

?

苦闷、怅惘、傲岸、自信

记梦游天姥

登高

悲秋苦病、忧国伤时

记登高所见

琵琶行并序

才高被弃、迁谪之痛、天涯之感

叹琵琶女才艺与身世

故事情节 明线 (实)

感情波澜 暗线 (虚)

月夜弹琵琶

凄凉话身世

同是天涯沦落人

却坐促弦急

满座皆掩泣

月夜听琵琶

闻声作叹息

相逢何必曾相识

翻作琵琶行

歌女的身世

诗人的感受

两线交汇

双线交织,两个形象心灵沟通,怨恨相交,谪情离恨奔涌而出,唱出了“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的主题。

知识建构

《琵琶行》白居易

江头夜送客

月夜弹琵琶

月夜听琵琶

乐女话身世之苦

诗人述迁谪之恨

同是天涯沦落人

相逢何必曾相识

琵琶女

诗人

线

明

线

暗

开篇置景

营造氛围

结篇点题

抒发感情

引出

引出

双线结构

巧妙构思

知识建构

知识建构

琵琶行(并序)

白居易

叙事线索:遇琵琶女—听弹奏—听身世—感共鸣

音乐描写:比喻、拟声、侧面烘托

情感主题:同是天涯沦落人,相逢何必曾相识

知识建构

课堂小结

归 纳 主 题

这首诗是一首叙事诗,主要记叙白居易贬谪江州时,月夜送客江边,巧遇琵琶女一事。

诗中主要塑造了两个人物形象:琵琶女和诗人自己。前者为主,后者为宾。通过对琵琶女高超弹奏技艺和她不幸经历的描述,揭露了封建社会官僚腐败、民生凋敝、人才埋没等不合理现象,表达了诗人对她的深切同情,也抒发了诗人对自己无辜被贬的愤懑之情。

知识建构

环节四

拓展延伸

04

探究新知

拓展延伸

夜闻歌者①

白居易

夜泊鹦鹉洲,秋江月澄澈。邻船有歌者,发调堪愁绝。

歌罢继以泣,泣声通复咽。寻声见其人,有妇颜如雪。

独倚帆樯立,娉婷十七八。夜泪似真珠,双双堕明月。

借问谁家妇?歌泣何凄切?一问一沾襟,低眉终不说。

【注】①诗人当时自京城谪浔阳宿于鄂州。

对比阅读:这首诗与《琵琶行并序》相比,在表现手法上有哪些异同?

拓展延伸

明确 :

相同点:都用秋月来渲染气氛,显示了两诗基调的凄凉压抑。

不同点:《琵琶行并序》运用比喻、通感等修辞手法,绘声绘色地描写难以言状的音乐;《夜闻歌者》只概括地写出歌者声调的“愁绝”“凄切”。另外,《琵琶行并序》对琵琶女的外貌描写只作简单概括,而《夜闻歌者》对歌女的外貌描写却很细腻。

对比阅读:这首诗与《琵琶行并序》相比,在表现手法上有哪些异同?

听段处士弹琴

方干

几年调弄七条丝,元化分功十指知。

泉迸幽音离石底,松含细韵在霜枝。

窗中顾兔初圆夜,竹上寒蝉尽散时。

唯有此时心更静,声声可作后人师。

对比阅读:诗的颔联“泉迸幽音离石底”与白居易《琵琶行》中的“幽咽泉流冰下难”相比,在描写乐声方面有何异同?请简要分析。

拓展延伸

对比阅读

明确 :

同:两句诗都运用了比喻的修辞手法写乐声,喻体都用到了泉水,化抽象为形象,写琴声之动人,有形神兼备之妙。

异:①从“形”的角度来说,前者使用了“迸”字,凸显力度;后者使用了“难”字,凸显缓慢。②从“声”的角度来说,前者使用了“幽音”,突出清远的特点;后者使用了“幽咽”,突出低沉微弱的特点。

对比阅读:诗的颔联“泉迸幽音离石底”与白居易《琵琶行》中的“幽咽泉流冰下难”相比,在描写乐声方面有何异同?请简要分析。

拓展延伸

下课了

2025.8.15

1.语言建构与运用:理解白居易的生平及诗歌的创作背景,了解文体知识,积累文化常识。

2.思维发展与提升:把握诗歌基本内容,了解白居易和琵琶女两人身世的相似性。

3.审美鉴赏与创造:鉴赏描写音乐的方法,总结方法技巧。

4.文化传承与理解:通过分析诗人和琵琶女的形象特点,体会诗人表达的思想感情,领会主旨。

目标引领

目标引领

重点:赏析诗中描写音乐的精妙之处。

难点:体会诗人抒发的“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的人生感慨。

重点难点

重点难点

问题激疑

问题激疑

白雪阳春传雅曲,高山流水觅知音。两千多年前,一个文人雅士,一个山野樵夫,是音乐将他们联系了起来,于是世上便流传着知音的佳话。一千多年前,一个文人骚客,一个天涯歌女,又是音乐让他们共同演绎了一首千古不衰的知音绝唱。在那个不朽的夜晚,浔阳江的悠悠江水,瑟瑟秋风,清冷的月光,飘飞的荻花,永远记住了这个美丽而忧伤的故事。今天我们就来学习白居易遭贬谪之后,巧遇琵琶女,因同病相怜而信笔写来的经典乐府《琵琶行》。

环节一

自主探究

01

探究新知

白居易(772年-846年),字乐天,号香山居士,又号醉吟先生,祖籍山西太原,到其曾祖父时迁居下邽,生于河南新郑。是唐代伟大的现实主义诗人,唐代三大诗人之一。白居易与元稹共同倡导新乐府运动,世称“元白”,与刘禹锡并称“刘白”。 白居易的诗歌题材广泛,形式多样,语言平易通俗,有“诗魔”和“诗王”之称。官至翰林学士、左赞善大夫。公元846年,白居易在洛阳逝世,葬于香山。有《白氏长庆集》传世,代表诗作有《长恨歌》《卖炭翁》《琵琶行》等。

知人论世

1.现实主义诗人--白居易

知人论世

1.现实主义诗人--白居易

{BC8ADF6A-D630-44C1-9CBD-BB13F01A624A}白居易生平与诗作

?

思想主张

诗歌特点

前期

江州司马以前

仕途一帆风顺,始终抱着“为民请命”“兼济天下”的宗旨。

以讽喻诗为主。代表作品为《卖炭翁》

后期

江州司马以后

是他“独善其身”的时期,揉和儒家“乐天知命”道家“知足不辱”和佛家“四大皆空”来作“明哲保身”的法宝。悔恨“三十气太壮,胸中多是非”。

以闲适诗和感伤诗为主。感伤诗:《长恨歌》《琵琶行》

文学主张

“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,强调和继承我国古典诗歌的现实主义优良传统,作品以通俗流丽著称。

唐宪宗元和十年(815),拥兵自重的藩镇李师道派遣刺客刺杀主张用武力平息叛乱的宰相武元衡,白居易上疏,请求朝廷缉捕凶犯,以雪国耻。没想到却遭到了一些朝臣的嫉恨。白居易当时是太子左赞善大夫,已经离开了谏官的位置。那些人说他不该越职言事,并诬称白居易写过“新井”和“赏花”的诗,不顾忌他母亲是因看花坠井而死的,大逆不道。其中真实的原因是,白居易在此前任左拾遗、翰林学士期间,屡向皇帝上书言事,剖析朝政,还写了大量讽刺社会政治的诗歌,如《卖炭翁》等,得罪了很多权贵。这一次政治打击在白居易的一生中是最为沉重的。从此,他虽然也不失关心国计民生的赤子之心,但干预政治的热情却大大减退。了解这一政治背景,有助于理解这首诗中诗人所表现出的压抑和苦闷。

被贬九江的第二年,一个深秋的夜晚,诗人到江边送客,离别在即,惆怅萦怀。忽然,从水面飘来的琵琶声,凝住了时空,吸引了主客,由此演绎出一段琵琶女的故事,更因之产生了一首脍炙古今的诗篇。

创作背景

2.创作背景:

(1)琵琶

琵琶是东亚传统弹拨乐器,已有两千多年的历史。最早被称为“琵琶”的乐器大约在中国秦朝出现。木制,音箱呈半梨形,上装四弦,原先是用丝线,现多用钢丝、钢绳、尼龙制成。颈与面板上设用以确定音位的“相”和“品”。“琵琶”二字中的“珏”意为“二玉相碰,发出悦耳碰击声”,表示这是一种以弹碰琴弦的方式发声的乐器。演奏时竖抱,左手按弦,右手五指弹奏,是可独奏、伴奏、重奏、合奏的重要民族乐器。

(2)《琵琶行》

《琵琶行》原作《琵琶引》。白居易还有《长恨歌》。歌、行、引是古代歌曲的三种形式,后成为古代诗歌的一种体裁。三者虽名称不同,实则大同小异,常统称“歌行”。是一种具有铺叙记事性质的歌辞。 其音节、格律一般比较自由,形式都采用五言、七言、杂言的古体,富于变化。本诗是一篇抒彩很浓的长篇叙事诗。

解题

文学常识

歌、行、吟、引、曲、谣、辞统称“乐府歌行体“,属于古体诗。特点是“篇无定句,句无定字,以杂言为主,多口语化,声律自由”,富于变化,便于叙事、抒情。

汉乐府:指专门管理乐舞演唱教习的机构,成立于西汉汉武帝时期,乐府的职责是采集民间歌谣或文人的诗来配乐,以备朝廷祭祀或宴会时演奏之用,搜集整理的诗歌,后世就叫“乐府诗”。

解题

文学常识

“歌行”是我国古代诗歌的一种体裁,是初唐时期在汉魏六朝乐府诗的基础上建立起来的。主要特点有:

①篇幅可短可长。如白居易的《长恨歌》有一百二十句,《琵琶行》则有八十八句。

②保留着古乐府叙事的特点,把记人物、记言谈、发议论、抒感慨融为一体,内容充实而生动。

③声律、韵脚比较自由,平仄不拘,可以换韵。“歌行”体诗歌在格律、音韵方面冲破了格律诗的束缚。歌行体的形式比较自由,是由内容所决定的。

④句式比较灵活,一般是七言,也有的是以七言为主,其中又穿插了三、五、九言的句子。

文学常识

知识链接:歌行体:

铮(zhēng) 转徙(xǐ) 浔阳(xún) 声声思(sì)

捻(niǎn) 霓裳(nícháng) 红绡(xiāo) 钿头银篦 (diàn bì)

谪居(zhé) 还独倾(huán) 间关(jiàn)

呕(ōu)哑(yā)嘲(zhāo)哳(zhā)

初读感知

探究新知

(一)朗读正音:

(1)请同学们有感情的朗读这首诗,结合注释,翻译小序及全诗。

(2)叙述故事大意,给故事划分层次并概括其内容。

第一段 浔阳江头夜送客

第二段 江心聆听琵琶声

第三段 琵琶女诉身世苦

第四段 同病相怜感慨多

第五段 重闻琵琶青衫湿

初读感知

探究新知

(二)概括诗歌内容:

思考3:诗文的主旨句是?

同是天涯沦落人,

相逢何必曾相识。

环节二

合作解疑

02

探究新知

解读小序

思考2:你如何理解这句 “予出官二年,恬然自安,感斯人言,是夕始觉有迁谪意”。

明确 : “恬然自安”,是话中有话,实际是说遭受贬谪的苦闷始终萦绕心头,一直无法自安,而“迁谪意”当然也不是“是夕”才感受到的。这两句反话,既是委婉地表达自己的抑郁愤慨之情,也是强调这次与琵琶女偶然相遇的事件给他的感受之深。

解读小序

小序交代了时间、地点、人物和故事的主要经过,概括了琵琶女的身世和作者的心情。作用:说明了写这首长诗的缘由,以及名字的由来,定下了全诗凄切伤怀的感情基调。

解读小序

解读小序:思考1:概述小序的内容及作用。

解读小序

音乐描写

活动一:赏析文中的音乐描写

第一次是暗写、略写,只写诗人江边送客听到琵琶声,没有进行具体描写,但从“主人忘归客不发”侧面描写,烘托音乐高妙。

一赏析音乐描写

思考1:诗中描写了几次琵琶女的演奏?请简要说明每一次描写的特点。

第二次是明写、详写,琵琶女出场并演奏,这是诗的主体部分。诗人浓墨重彩地描写了她演奏的内容、演奏的技艺,并由此转入琵琶女自叙身世,不仅完成了琵琶女这一形象的塑造,而且引出了诗人自己的“沦落”,将自己“辞帝京”“谪居卧病”之事带出。

第三次是明暗结合,写得简略。先说调子悲凄,又从侧面写听众“掩泣”,更以“江州司马青衫湿”作结,补足了“同是天涯沦落人”一句的内涵,鲜明地突出了诗的主题。

明确:一共描写了三次。

音乐描写

活动一:赏析文中的音乐描写

赏析音乐描写

清人方扶南评价白居易这首“江上琵琶”为“摹写声音至文”,称“足以移人”。

思考:音乐是抽象的,它有声无形,缥缈难以捕捉,白居易的《琵琶行》可谓描写音乐的极品。小组讨论:琵琶女的音乐具有怎样的特点?白居易是怎样将无形的音乐形象化的?

音乐描写

活动一:赏析文中的音乐描写

①比喻、对比,将抽象无形的音乐比成形象可感的实体。如” 大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语”,用生活中具体的声音作比喻,以声喻声,声中带形,声中含情,形象描绘出音乐不同的节奏、旋律和情绪。

赏析音乐描写

思考:诗人的怎样将音乐这种虚无缥缈的存在表现出来的?

②运用通感的手法,赋形于声,把对客观事物的描述转移到听者主观的感觉之中,启发联想,余韵无穷。如“大珠小珠落玉盘”。

③叠词和联绵词直接摹拟声音,增加了语言的音乐性和节奏感。叠词:弦弦、声声、续续、嘈嘈、切切。联绵词:间关(叠韵)、幽咽(双声),使音节悦耳动听。

音乐描写

活动一:赏析文中的音乐描写

④叙议结合,妙语点睛,直接点评音乐效果,通过评价乐声来揭示乐曲魅力。如:“未成曲调先有情”、“似诉平生不得志”、“说尽心中无限事”、“别有忧愁暗恨生,此时无声胜有声”,以音乐带出的听者感受直接表现音乐效果,声情并茂,可见乐曲之感染力,演奏者用情之真切。

赏析音乐描写

思考:诗人的怎样将音乐这种虚无缥缈的存在表现出来的?

⑤侧面描写,通过听众反应、环境气氛来衬托音乐效果和魅力。如:“忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发”、“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”、“凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣。 座中泣下谁最多,江州司马青衫湿”。通过写听众反应、环境气氛,表现琵琶曲强烈的艺术感染力,衬托出琵琶女演奏技巧高超、演奏情感令人动容。

音乐描写

活动一:赏析文中的音乐描写

赏析音乐描写

文中第二节直接描写乐声可以分为四部分,赏析描写琵琶声的技法。

思考:音乐是抽象的,它有声无形,缥缈难以捕捉,白居易的《琵琶行》可谓描写音乐的极品。小组讨论:琵琶女的音乐具有怎样的特点?白居易是怎样将无形的音乐形象化的?

{912C8C85-51F0-491E-9774-3900AFEF0FD7}阶段

相关诗句

手法及特点

生活状态

前奏曲

欢乐曲

沉思曲

悲愤曲

赏析琵琶语,完成下面表格

{912C8C85-51F0-491E-9774-3900AFEF0FD7}阶段

相关诗句

手法及特点

生活状态

前奏曲

转轴拨弦三两声……似诉平生不得志。

动作、心理描写

低沉抑郁

浔阳江边 风寒月冷 独守空船 孤单凄凉

欢乐曲

轻拢慢捻抹复挑,初为……大珠小珠落玉盘。

比喻、摹声

欢乐明朗、清脆悦耳

青年时代 色艺超群 名噪京城 醉酒欢歌

沉思曲

间关莺语花底滑……此时无声胜有声

比喻、通感

冰涩凝绝 幽愁幽咽

家庭变故 年长色衰 门庭冷落 嫁作商妇

悲愤曲

银瓶乍破水浆迸……四弦一声如裂帛

比喻

刚劲急促 高亢激越

丈夫薄情 独守空船 痛不欲生 悔恨交加

赏析琵琶语,完成下面表格

音乐描写

活动一:赏析文中的音乐描写

小组合作,绘出音乐变化曲线图,并尝试通过音乐的起伏变化去关联琵琶女的一生遭遇,感受琵琶女情感的变化

赏音乐描写

人物形象

活动二:赏析文中的人物形象

三、鉴赏人物形象

思考1: 课文第三部分写了琵琶女怎样的遭遇?我们应怎样认识琵琶女这一形象?

①“自言”以后二十二句叙述了琵琶女两个阶段的不同遭遇。前半部写早年色艺超群、红极一时的歌妓生涯。“秋月春风等闲度”一句过渡到后半部。后半部写年长色衰后的寂寞处境,“弟走”两句写琵琶女生活道路发生转折的三个原因:弟走从军,阿姨身死,年长色衰。后边写她人生道路的重大转折以及嫁作商人妇后的孤苦凄凉的寂寞生活。

人物形象

活动二:赏析文中的人物形象

鉴赏人物形象

思考1: 课文第三部分写了琵琶女怎样的遭遇?我们应怎样认识琵琶女这一形象?

②琵琶女是一个才貌双全,但在封建社会中被摧残、被侮辱的歌女形象。琵琶女对自己的凄凉遭遇、对人情冷暖、世态炎凉,表示了积聚已久的愤懑之情,对世人的重色轻才和丈夫的重利寡情提出了强烈控诉。

人物形象

活动二:赏析文中的人物形象

鉴赏人物形象

思考1: 课文第三部分写了琵琶女怎样的遭遇?我们应怎样认识琵琶女这一形象?

③但是诗人笔下的琵琶女没有认识到昔日卖笑承欢、醉生梦死的生活是一种被摧残的痛苦生涯,相反还抱着炫耀、追恋、惋惜的态度。她只是悲叹红颜易老、繁花早逝,却没有从自己的不幸遭遇中得到觉醒。

这一段运用了对比、反衬的手法;用年轻貌美衬年长色衰;用门庭若市衬独守空房;用昔日欢笑衬后来的辛酸;用夜梦往事衬孤寂伤感的情怀。

人物形象

活动二:赏析文中的人物形象

鉴赏人物形象

思考2:诗中展现了一个怎样的诗人形象?

塑造了郁郁不得志、孤苦惆怅、失意潦倒、雅好音乐、同情下层劳动人民的诗人形象。

送客时的离别愁绪,听歌女演奏和自叙时感情共鸣,对远离京城环境的不适,春江秋月夜的一人独饮,这些叙述无不是诗人心曲的流露,直让人为诗人无故被贬黯然泪下,生出一腔怨恨。

{C72B1BE0-6CD1-4921-99D5-55070232C4EB}

思考3:作者会发出哀叹,是因为他与琵琶女之间有什么共同之处?

琵琶女

白居易

来历相同

才华相同

遭遇相同

情感相通

自言本是京城女

我自去年辞帝京

名属教坊第一部

诗才盛名

漂沦憔悴

被贬江州

借曲抒怀

闻曲伤怀

人物形象

哪两句诗把琵琶女和诗人的遭遇联系在一起?

人物形象

明确 ①伤琵琶女。“我闻琵琶已叹息,又闻此语重卿卿。”琵琶女愤激幽怨的曲调本引发诗人情感的共鸣,在听了琵琶女的苦楚身世的倾诉后,更是激起诗人深深的怜悯。

思考4:诗人为何在一个素不相识的琵琶女面前泪洒青衫呢?

②伤己。诗人才华横溢,誉满天下,然而今朝沦落,幽愁悲愤;再加上朋友一别,更感孤寂难耐。两人有着相似的遭遇,因而情感相通,“同是天涯沦落人”。

鉴赏人物形象

两千多年前,一个文人雅士,一个山野樵夫,是音乐,让他们共享高山流水情;一千多年前,一个文人骚客,一个天涯歌女,是音乐,让他们再次演绎了千古不衰的知音绝唱。“乐者本于声,声者发于情,”是音乐将一些素不相识的人联系在了一起。

人物形象

他们有着相似的经历,都是由“盛”(风光无限、春风得意)而“衰”(沦落天涯、境况凄凉)。琵琶女用一支琵琶曲向人们倾述了她坎坷曲折的人生,白居易用文学艺术形象的再现了琵琶女精湛的演技,又尽情地倾述了自己的悲愤之情。是“音乐”将他们联系在一起。

小结:

鉴赏人物形象

“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”一句既表达了诗人对歌女不幸遭遇的同情,又抒发了自己谪居江洲后的郁闷的心情,隐含当时社会变乱,政治衰落给人们造成的痛苦,意义深刻。“天涯沦落”有着丰富的内涵,它写出了人们对苦难生活的共同的情感体验,引起了一代代人的共鸣。由于诗句简明准确,情意合一,成了千古名句。

环境描写

环境描写1:“浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟”

活动三:《琵琶行》中前后贯穿了几处景物描写,请阅读诗歌一一找出来,并简要分析这些景物描写的特点和作用。

环境描写2:“醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月"。

赏析环境描写

【鉴赏】:点明了时令、地点、时间和事件,红枫荻花秋风,秋意浓浓,内蕴丰富。几笔勾画就将这如画的美丽秋景渲染得萧瑟凄凉,从而奠定了诗歌感伤的基调。

【鉴赏】:情境交融。月朦胧,水渺茫。离愁无法排解,苦闷难以消除。既道出了诗人的心情,烘托了悲凉的气氛,也奠定了全诗悲凉感伤的情感基调。

环境描写

环境描写3:“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”

思考:《琵琶行》中前后贯穿了几处景物描写,请阅读诗歌一一找出来,并简要分析这些景物描写的特点和作用。

环境描写4:“去来江口守空船,绕船月明江水寒”

四、赏析环境描写

【鉴赏】:乐曲声停,但又似乎没停,如丝如缕,如泣如诉,萦绕在诗人的耳畔,渲染了当时寂静的环境气氛;也说明当时船上的人们都沉浸在余音绕梁的境界中,衬托了乐曲强烈的艺术魅力。

【鉴赏】:既渲染了孤寂悲凉的气氛,也描摹出了琵琶女凄凉孤寂的内心世界。

环境描写

环境描写5:“住近湓江地低湿,黄芦苦竹绕宅生”“杜鹃啼血猿哀鸣”

思考:《琵琶行》中前后贯穿了几处景物描写,请阅读诗歌一一找出来,并简要分析这些景物描写的特点和作用。

赏析环境描写

【鉴赏】:既写出了诗人谪居之处环境的恶劣,渲染了悲凉的气氛,也写出了诗人内心的悲凉、孤寂、苦闷和无奈。

知识链接:环境描写是指对人物所处的具体的社会环境和自然环境的描写。

其中,社会环境是指能反映社会、时代特征的建筑、场所、陈设等景物以及民俗民风等。自然环境是指自然界的景物,如季节变化、风霜雨雪、山川湖海、森林原野等。

环境描写往往能够起到渲染氛围、埋下伏笔、烘托形象、揭示主题等作用。

环节三

精讲点拨

03

探究新知

精讲点拨

对比总结:这本课三首诗均表达了作者各自的生命状态和精神世界。试结合诗歌填出下表内容。

对比阅读

{E27FB19C-E65F-4337-B952-66F2D2886371}课文

生命状态(同)

内心情感(异)

抒情方式

梦游天姥

吟留别

登高

琵琶行并序

精讲点拨

对比总结:这本课三首诗均表达了作者各自的生命状态和精神世界。试结合诗歌填出下表内容。

对比阅读

{E27FB19C-E65F-4337-B952-66F2D2886371}课文

生命状态(同)

内心情感(异)

抒情方式

梦游天姥

吟留别

失意苦闷

壮志难酬

?

?

苦闷、怅惘、傲岸、自信

记梦游天姥

登高

悲秋苦病、忧国伤时

记登高所见

琵琶行并序

才高被弃、迁谪之痛、天涯之感

叹琵琶女才艺与身世

故事情节 明线 (实)

感情波澜 暗线 (虚)

月夜弹琵琶

凄凉话身世

同是天涯沦落人

却坐促弦急

满座皆掩泣

月夜听琵琶

闻声作叹息

相逢何必曾相识

翻作琵琶行

歌女的身世

诗人的感受

两线交汇

双线交织,两个形象心灵沟通,怨恨相交,谪情离恨奔涌而出,唱出了“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的主题。

知识建构

《琵琶行》白居易

江头夜送客

月夜弹琵琶

月夜听琵琶

乐女话身世之苦

诗人述迁谪之恨

同是天涯沦落人

相逢何必曾相识

琵琶女

诗人

线

明

线

暗

开篇置景

营造氛围

结篇点题

抒发感情

引出

引出

双线结构

巧妙构思

知识建构

知识建构

琵琶行(并序)

白居易

叙事线索:遇琵琶女—听弹奏—听身世—感共鸣

音乐描写:比喻、拟声、侧面烘托

情感主题:同是天涯沦落人,相逢何必曾相识

知识建构

课堂小结

归 纳 主 题

这首诗是一首叙事诗,主要记叙白居易贬谪江州时,月夜送客江边,巧遇琵琶女一事。

诗中主要塑造了两个人物形象:琵琶女和诗人自己。前者为主,后者为宾。通过对琵琶女高超弹奏技艺和她不幸经历的描述,揭露了封建社会官僚腐败、民生凋敝、人才埋没等不合理现象,表达了诗人对她的深切同情,也抒发了诗人对自己无辜被贬的愤懑之情。

知识建构

环节四

拓展延伸

04

探究新知

拓展延伸

夜闻歌者①

白居易

夜泊鹦鹉洲,秋江月澄澈。邻船有歌者,发调堪愁绝。

歌罢继以泣,泣声通复咽。寻声见其人,有妇颜如雪。

独倚帆樯立,娉婷十七八。夜泪似真珠,双双堕明月。

借问谁家妇?歌泣何凄切?一问一沾襟,低眉终不说。

【注】①诗人当时自京城谪浔阳宿于鄂州。

对比阅读:这首诗与《琵琶行并序》相比,在表现手法上有哪些异同?

拓展延伸

明确 :

相同点:都用秋月来渲染气氛,显示了两诗基调的凄凉压抑。

不同点:《琵琶行并序》运用比喻、通感等修辞手法,绘声绘色地描写难以言状的音乐;《夜闻歌者》只概括地写出歌者声调的“愁绝”“凄切”。另外,《琵琶行并序》对琵琶女的外貌描写只作简单概括,而《夜闻歌者》对歌女的外貌描写却很细腻。

对比阅读:这首诗与《琵琶行并序》相比,在表现手法上有哪些异同?

听段处士弹琴

方干

几年调弄七条丝,元化分功十指知。

泉迸幽音离石底,松含细韵在霜枝。

窗中顾兔初圆夜,竹上寒蝉尽散时。

唯有此时心更静,声声可作后人师。

对比阅读:诗的颔联“泉迸幽音离石底”与白居易《琵琶行》中的“幽咽泉流冰下难”相比,在描写乐声方面有何异同?请简要分析。

拓展延伸

对比阅读

明确 :

同:两句诗都运用了比喻的修辞手法写乐声,喻体都用到了泉水,化抽象为形象,写琴声之动人,有形神兼备之妙。

异:①从“形”的角度来说,前者使用了“迸”字,凸显力度;后者使用了“难”字,凸显缓慢。②从“声”的角度来说,前者使用了“幽音”,突出清远的特点;后者使用了“幽咽”,突出低沉微弱的特点。

对比阅读:诗的颔联“泉迸幽音离石底”与白居易《琵琶行》中的“幽咽泉流冰下难”相比,在描写乐声方面有何异同?请简要分析。

拓展延伸

下课了

2025.8.15

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读