高中语文 5.1 《论语》十二章(作业练习)---选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 高中语文 5.1 《论语》十二章(作业练习)---选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 46.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-10-28 17:11:24 | ||

图片预览

文档简介

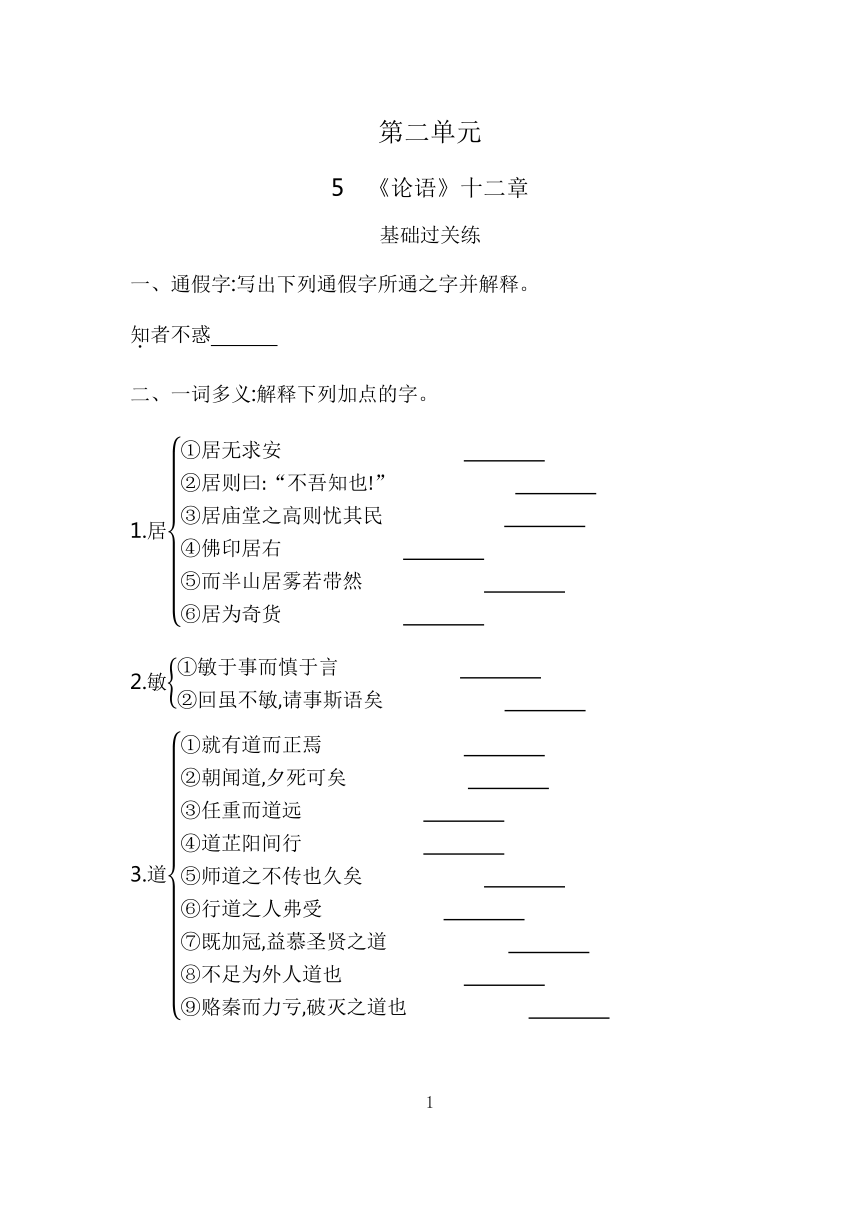

第二单元

5 《论语》十二章

基础过关练

一、通假字:写出下列通假字所通之字并解释。

知者不惑

二、一词多义:解释下列加点的字。

1.居

2.敏

3.道

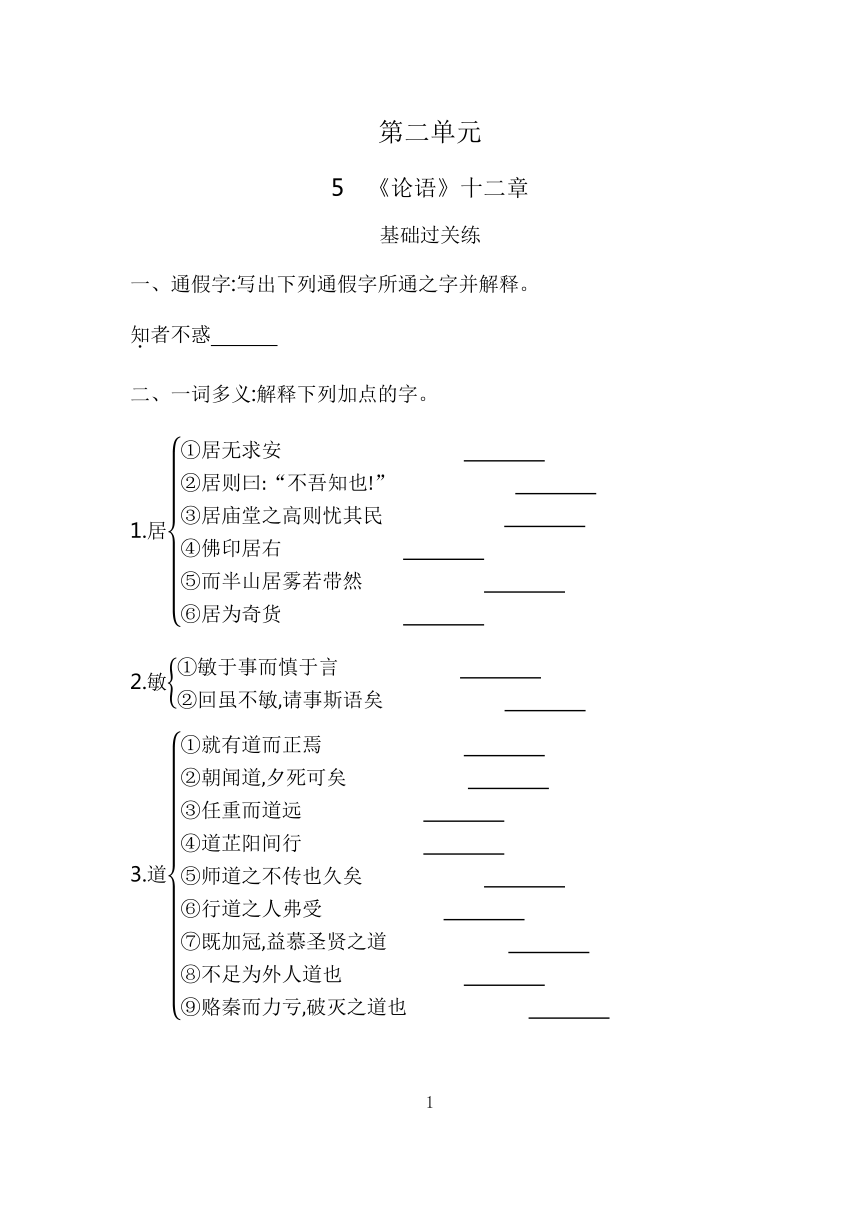

4.归

5.克

6.言

7.兴

8.而

9.为

10.其

三、古今异义:写出下列加点词语的古义。

1.文质彬彬,然后君子

古义:

今义:连词,表示一件事情之后接着又发生另一件事情。

2.一日克己复礼

古义:

今义:一天。

3.《诗》可以兴,可以观

古义:

今义:助动词,表示可能或能够;助动词,表示许可;助动词,表示值得。

4.小子何莫学夫《诗》

古义:

今义:男孩子;人(用于男性,含轻蔑意)。

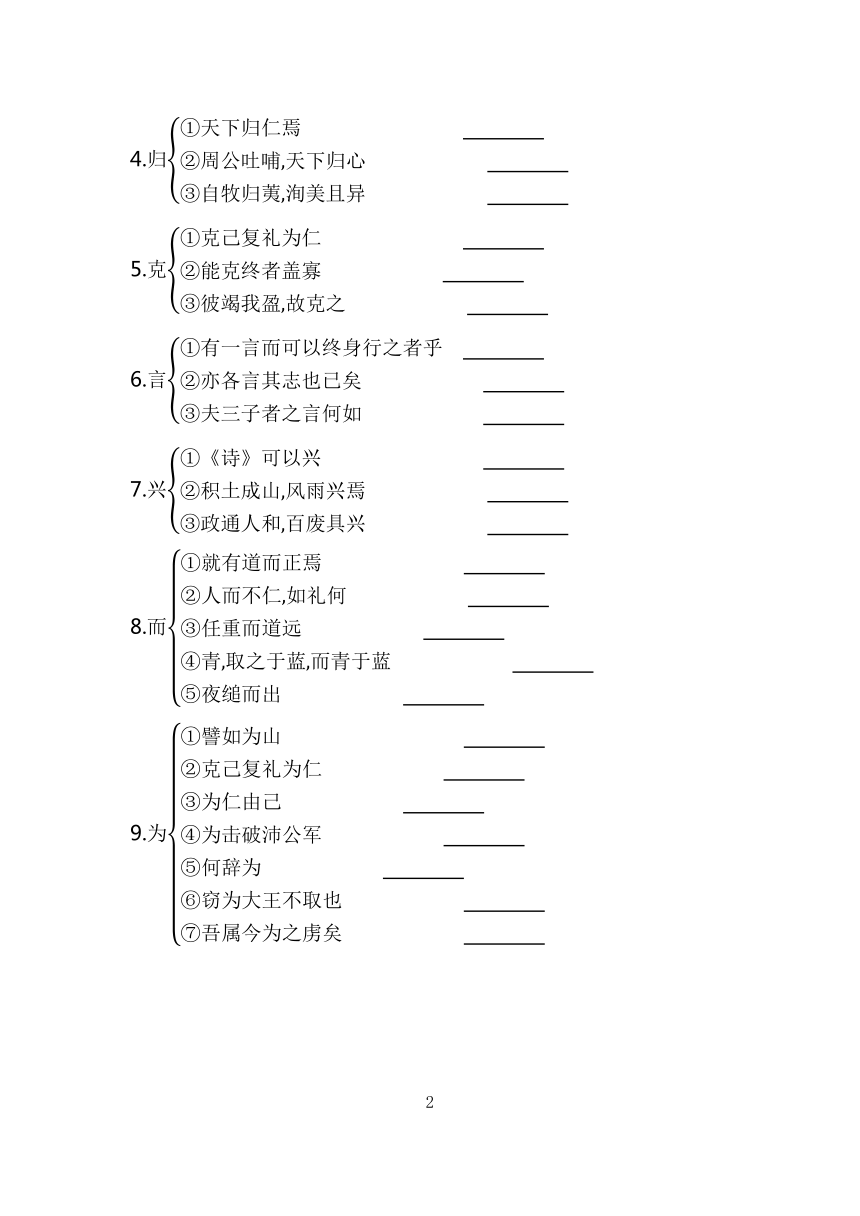

四、词类活用:指出下列加点字的活用类型并解释。

1.就有道而正焉

2.朝闻道,夕死可矣

3.见贤思齐焉

4.见不贤而内自省也

5.譬如平地

6.请事斯语矣

7.可以群

五、特殊句式:指出下列句子在句式上的特殊之处并翻译。

1.敏于事而慎于言。

特殊句式:

译文:

2.君子喻于义,小人喻于利。

特殊句式:

译文:

3.止,吾止也。

特殊句式:

译文:

4.克己复礼为仁。

特殊句式:

译文:

5.如礼何

特殊句式:

译文:

6.仁以为己任。

特殊句式:

译文:

7.有一言而可以终身行之者乎

特殊句式:

译文:

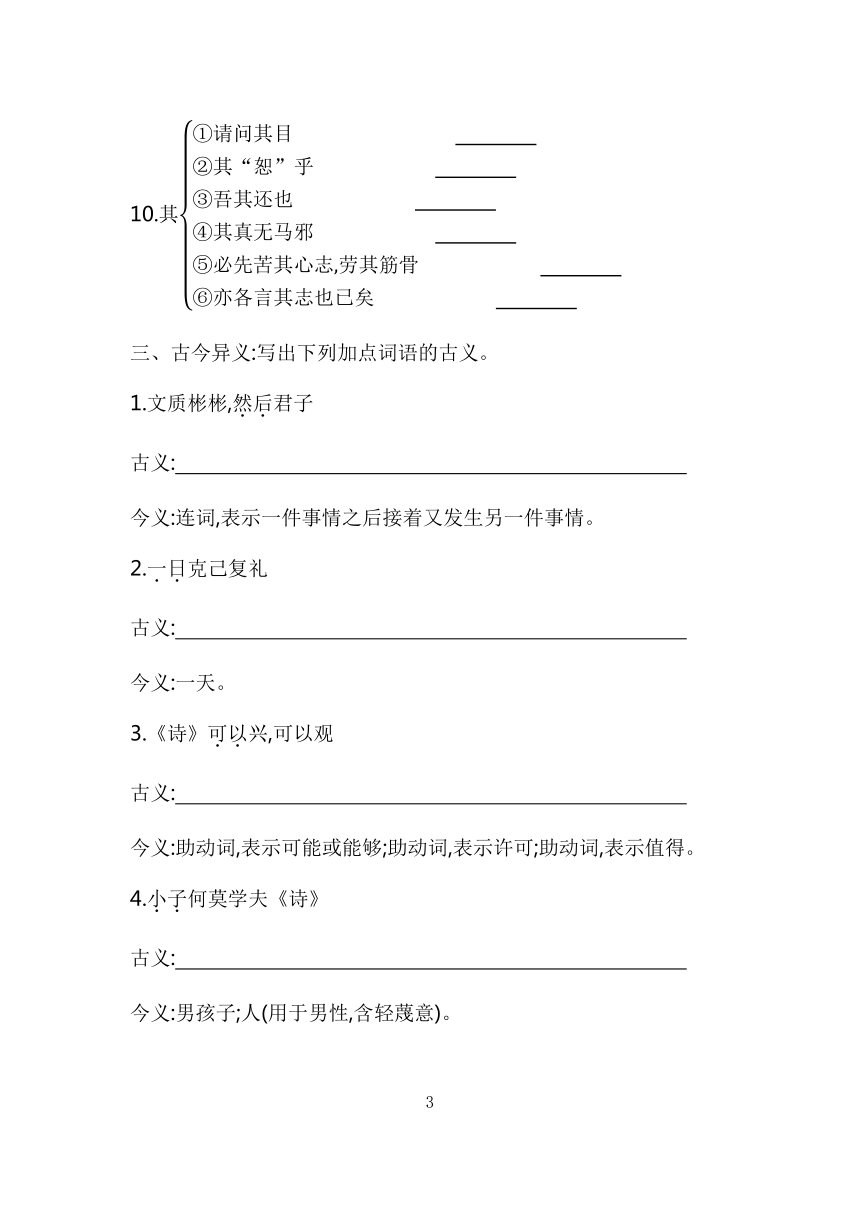

六、成语积累:判断下列句子中加点成语使用的正误。

1.减肥要做到每餐食无求饱,多吃富含膳食纤维、热量较低的食物。( )

2.心中有榜样,能启发见贤思齐的意识;眼前有目标,能激发勇往直前的力量。( )

3.孔子打破了贵族对教育的垄断,并着重弘扬以营造文质彬彬之社会风气为目的的乐教传统。( )

4.当前我国教育事业虽然取得历史性成就,但也面临着不少困难和挑战,实现从教育大国向教育强国的跨越依然任重道远。( )

5.推进舱与返回舱分离后,太阳帆板死而后已,“大哥”主电源停止工作,为飞船保驾护航的接力棒传到“三哥”返回电源手中。( )

6.说唱是从街头生长的语言,它从泥泞的底层中来,嘲笑克己复礼的“上流矫饰”,它是对权力话语逻辑的反抗。( )

7.二中女子排球队在比赛中连连失利,最后功亏一篑,只获得第八名。( )

七、文化常识:判断下列古代文化常识的正误。

1.《论语》是孔子及其弟子将他们的言行记录下来并编纂而成的文集。全书以语录体为主,较全面地反映了孔子的哲学、政治、文化和教育思想,其与《大学》《中庸》《孟子》合称“四书”。( )

2.“小人”指地位低下的人,平民百姓,是统治者对劳动者的蔑称;又指人格卑鄙或见识短浅的人。前者与“大人”相对,后者与“君子”相对。( )

3.“乐”是一种技能,是“六艺”之一,也就是《师说》“六艺经传皆通习之”中“六艺”里的一种技能。( )

4.春秋时期,“士”的地位居于大夫与庶民之间,处于贵族的最低层。“士”也泛指读书人。( )

5.《诗》即《诗三百》,后成为儒家经典,被称为《诗经》,是中国第一部诗歌总集。( )

八、补写出下列句子中的空缺部分。

1.唐太宗曾经说:“以人为镜,可以明得失。”由此可以联想到《<论语>十二章》中的“ , ”。

2.《<论语>十二章》中,孔子认为实行仁德在于自己,不在于别人的句子是“ , ”。

3.《<论语>十二章》中,孔子两次论及榜样的力量,认为榜样可以修正自己,我们应该向榜样看齐,这两句分别是“ ”和“ ”。

4.青年担当着国家兴盛的重任,《<论语>十二章》中的曾子认为读书人(有志之士)任重道远,具体表现为“ ”和“ ”。

5.孔子在《<论语>十二章》中阐释君子应勤勉做事而谨慎说话,并应向有才艺或有道德的人学习以匡正自己,即“ , ”。

6.习近平总书记曾借用《<论语>十二章》中的“ , ”两句,对青年提出了期望和要求,嘱咐青年要有远大的抱负和坚强的意志,要有强烈的使命担当意识。

7.《<论语>十二章》中的“ , ”两句指出,学习《诗经》可以培养人们的忠孝品德。

8.《<论语>十二章》中,孔子认为君子与小人的价值指向不同,道德高尚者通晓大义,而品质低劣者唯利是图的句子是“ , ”。

9.《<论语>十二章》中,孔子用“ ”解释了颜渊关于什么是“仁”的疑惑,并强调一旦做到这一点,就能达到“ ”的效果。

10.《<论语>十二章》中,“ , ”两句最能体现孔子对真理、信仰等迫切而热烈的追求。

11.《<论语>十二章》中,“ , ”两句揭示了处理人际关系的一项重要原则——将心比心、换位思考,同时体现了更强的自我责任感和道德约束力。

12.《<论语>十二章》中,孔子用堆土成山、填平洼地的比喻,说明功亏一篑和持之以恒的深刻道理,其中功亏一篑是因为“ ”,而持之以恒则是因为“ ”。

13.《<论语>十二章》中,探讨文与质的关系的句子是“ , ”。

片段阅读练

一、阅读下面《论语》中的文字,完成问题。

子夏之门人问交于子张,子张曰:“子夏云何 ”

对曰:“子夏曰:‘可者与之,其不可者拒之。’”

子张曰:“异乎吾所闻。君子尊贤而容众,嘉善而矜不能。我之大贤与,于人何所不容 我之不贤与,人将拒我,如之何其拒人也 ”

(《论语·子张》)

1.请解释“嘉善”与“矜不能”。

2.本则材料是围绕什么话题展开对话的 请依据材料,简要说明子夏与子张的观念有何不同。

二、阅读下面的文言文,完成问题。

仲尼居,曾子侍。子曰:“先王有至德要道,以顺天下,民用和睦,上下无怨。汝知之乎 ”

曾子避席曰:“参不敏,何足以知之 ”

子曰:“夫孝,德之本也,教之所由生也。复坐,吾语汝:身、体、发、肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也;立身行道,扬名于后世,以显父母,孝之终也。夫孝始于事亲,中于事君,终于立身。”

子曰:“爱亲者,不敢恶于人;敬亲者,不敢慢于人。富贵不离其身然后能保其社稷而和其民人盖诸侯之孝也。用天之道,分地之利,谨身节用,以养父母,此庶人之孝也。故自天子至于庶人,孝无终始,而患不及者,未之有也。”

曾子曰:“甚哉,孝之大也!”

子曰:“夫孝,天之经也,地之义也,民之行也。”

(节选自《孝经》,有删改)

3.材料中画波浪线的部分有三处需要断句,请标出。

富贵A不离B其身C然D后能保E其社稷F而和G其民人H盖诸侯之I孝也

4.下列各组中加点字的意义和用法,相同的一项是( )

A.以养父母 参不敏,何足以知之

B.汝知之乎 夫孝,德之本也

C.不敢恶于人 君子喻于义

D.夫孝始于事亲 微夫人之力不及此

5.请将材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

故自天子至于庶人,孝无终始,而患不及者,未之有也。

三、阅读下面的文言文,完成问题。

孔子之时,周室微而礼乐废,诗书缺。追迹三代之礼,序书传,上纪唐虞之际,下至秦缪,编次其事。曰:“夏礼吾能言之,杞不足征也。殷礼吾能言之,宋不足征也。足,则吾能征之矣。”观殷夏所损益,曰:“后虽百世可知也,以一文一质。周监二代,郁郁乎文哉。吾从周。”故书传、礼记自孔氏。

古者诗三千余篇及至孔子去其重取可施于礼义上采契后稷中述殷周之盛至幽厉之缺始于衽席故曰“关雎之乱以为风始,鹿鸣为小雅始,文王为大雅始,清庙为颂始”。三百五篇孔子皆弦歌之。礼乐自此可得而述,以备王道,成六艺。

孔子晚而喜易,读易,韦编三绝。曰:“假我数年,若是,我于易则彬彬矣。”

(节选自《史记·孔子世家》,有删改)

6.下列对材料中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.古者/诗三千余篇及至孔子/去其重取可施于礼义/上采契后稷中/述殷周之盛至幽厉之缺/始于衽席/

B.古者诗三千余篇/及至孔子去/其重取可施于礼义/上采契后稷/中述殷周之盛至幽厉之缺/始于衽席/

C.古者诗三千余篇/及至孔子/去其重/取可施于礼义/上采契后稷/中述殷周之盛/至幽厉之缺/始于衽席/

D.古者诗三千余篇/及至孔子/去其重/取可施于礼义/上采契后稷中/述殷周之盛至幽厉之缺始于衽席/

7.下列选项中,对加点词语解释有错误的一项是( )

A.周室微而礼乐废

微:衰微

微斯人,吾谁与归

微:如果没有

B.郁郁乎文哉

郁:富有文采的样子

山川相缪,郁乎苍苍

郁:茂盛的样子

C.以备王道,成六艺

六艺:指礼、乐、射、御、书、数六种科目

六艺经传皆通习之

六艺:指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六种经书

D.我于易则彬彬矣

彬彬:文质兼备的样子

文质彬彬,然后君子

彬彬:文质兼备的样子

8.孔子曾评价自己“述而不作”(指只叙述和阐明前人的学说,自己不创作),请结合材料对这一说法进行分析。

能力提升练

阅读下面的文言文,完成问题。(20分)

材料一:

子之武城①,闻弦歌之声。夫子莞尔而笑,曰:“割鸡焉用牛刀 ”

子游②对曰:“昔者偃也闻诸夫子曰:‘君子学道则爱人,小人学道则易使也。’”

子曰:“二三子,偃之言是也!前言戏之耳。”

(《论语·阳货》)

材料二:

世儒学者,好信师而是古,以为贤圣所言皆无非,专精讲习,不知难问。夫贤圣下笔造文,用意详审,尚未可谓尽得实;况仓卒吐言,安能皆是 不能皆是,时人不知难;或是而意沈难见,时人不知问。案贤圣之言,上下多相违;其文前后多相伐者,世之学者不能知也。

论者皆云:“孔门之徒,七十子之才,胜今之儒。”此言妄也,彼见孔子为师圣人传道必授异才故谓之殊。夫古人之才,今人之才也,今谓之英杰,古以为圣神,故谓七十子历世希有。使当今有孔子之师,则斯世学者,皆颜闵之徒也;使无孔子,则七十子之徒,今之儒生也。何以验之 以学于孔子,不能极问也。圣人之言,不能尽解;说道陈义,不能辄形。不能辄形,宜问以发之;不能尽解,宜难以极之。皋陶陈道帝舜之前,浅略未极。禹问难之,浅言复深,略指复分。盖起问难,此说激而深切,触而著明也。

孔子笑子游之弦歌,子游引前言以距孔子。自今案《论语》之文,孔子之言,多若笑弦歌之辞,弟子寡若子游之难,故孔子之言,遂结不解。以七十子不能难,世之儒生,不能实道是非也。

凡学问之法,不为无才,难于距师,核道实义,证定是非也。问难之道,非必对圣人及生时也。世之解说者,非必须圣人教告,乃敢言也。苟有不晓解之问,追难孔子,何伤于义 诚有传圣业之知,伐孔子之说,何逆于理 谓问孔子之言,难其不解之文,世间弘才大知生,能答问解难之人,必将贤吾世间难问之言是非。

(节选自王充《论衡·卷九》,有删改)

[注] ①武城:鲁国的城邑,在今山东费县西南。《论语·雍也》中说“子游为武城宰”,即子游做那里的县长。②子游:孔子的学生,姓言名偃,字子游。

温故知新

请解释下列加点字的意思。

1.割鸡焉用牛刀——焉用亡郑以陪邻(《烛之武退秦师》)

2.昔者偃也闻诸夫子曰——今非昔比

3.用意详审——审视,巨身修尾,青项金翅(《促织》)

4.安能皆是——燕雀安知鸿鹄之志哉(《陈涉世家》)

5.或是而意沈难见——或师焉,或不焉(《师说》)

6.皆颜闵之徒也——郯子之徒,其贤不及孔子(《师说》)

7.多若笑弦歌之辞——烨然若神人(《送东阳马生序》)

8.苟有不晓解之问——苟富贵,无相忘(《陈涉世家》)

习题演练

1.文中画波浪线的部分有三处需要断句,请将相应位置的答案标号写在下面的横线上。每写对一处给1分,超过三处不给分。(3分)

彼见孔子A为师B圣人C传道D必E授F异才G故谓之H殊

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“子之武城”中“之”的意思是“往”,与《鸿门宴》中“项伯乃夜驰之沛公军”的“之”的含义相同。

B.孔子所说的“君子”主要是指有学问、有修养、品德高尚的人,比如“君子喻于义”。

C.“好信师而是古”中“信”的意思是“相信”,与《琵琶行并序》中“低眉信手续续弹”的“信”含义不同。

D.“不能尽解”中“解”的意思是“解决”,与《师说》中“传道受业解惑也”的“解”的含义相同。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.子游用孔子以前说过的话反驳孔子,指出用礼乐之道教化百姓能使君子与小人各安其分。王充不赞同子游这一做法。

B.材料二以禹追问和责难皋陶为例,说明追问和责难能够让道理说得更明白,讲得更深刻,强调问难的重要性。

C.王充用七十弟子向孔子学习时不能追问责难孔子的事实来反驳一般评论者的观点,认为七十弟子未必胜过今天的儒生。

D.王充所讲的道理,与“弟子不必不如师”有异曲同工之妙,对于今天我们读书做学问仍然具有启示意义。

4.请将文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)子曰:“二三子,偃之言是也!前言戏之耳。”

(2)诚有传圣业之知,伐孔子之说,何逆于理

5.王充强调问难的原因有哪些 请结合材料进行概括。(3分)

答案与分层梯度式解析

基础过关练

一、

同“智”,明智,聪明

二、

1.①居住 ②平日、平时 ③处于 ④坐 ⑤停留 ⑥囤积、储存

2.①勤勉 ②聪慧

3.①才艺或道德 ②道理 ③路程 ④取道 ⑤风尚 ⑥路,道路 ⑦学说,主张 ⑧说,谈论 ⑨途径,方法

4.①称赞,称许 ②归向,归附 ③同“馈”,赠送

5.①克制 ②能够 ③战胜,攻破

6.①一个字为一言 ②说 ③言论

7.①指激发人的感情 ②起 ③创办,建立

8.①连词,表顺承 ②连词,表假设,如果 ③连词,表并列 ④连词,表转折,却 ⑤连词,表修饰

9.①制作,制造 ②表示判断,相当于现代汉语的“是” ③做,做到 ④介词,替,给 ⑤语气助词,用于句末,表示反问 ⑥认为 ⑦介词,被

10.①代词,它的 ②副词,表示推测,大概,或许 ③表示祈使 ④表示诘问,岂、难道 ⑤代词,他们的 ⑥代词,自己的

三、

1.两个词,然,指示代词,这样;后,时间较晚,与“先”“前”相对,可译为“之后”“以后”。

2.一旦。

3.两个词,可,可以;以,用来。

4.老师对学生的称呼。

四、

1.形容词作动词,匡正

2.名词作状语,在早上;名词作状语,在晚上

3.形容词作名词,有德行有才能的人

4.名词作状语,在内心

5.形容词作动词,填平

6.名词作动词,实践,从事

7.名词作动词,指提高人际交往能力

五、

1.特殊句式:状语后置句,介词(于)+名词或名词性词组(事、言)放在谓语后面(敏、慎)。正常语序:于事敏而于言慎。

译文:做事勤勉,说话谨慎。

2.特殊句式:状语后置句,介词(于)+名词或名词性词组(义、利)放在句末。正常语序:君子于义喻,小人于利喻。

译文:君子对于义是知晓的,小人对于利是知晓的。

3.特殊句式:判断句,“……也”表判断。

译文:(这时)停下来,是我自己停下来的。

4.特殊句式:判断句,“为”表判断。

译文:约束自我,使言行归复于先王之礼,这就是仁。

5.特殊句式:“如……何”为固定句式,其中一般插入代词、名词等,意思是“把(对)……怎么样(怎么办)”。

译文:怎样对待礼呢

6.特殊句式:宾语前置句,宾语“仁”置于介词“以”之前。正常语序:以仁为己任。

译文:把在天下实现仁作为自己的责任。

7.特殊句式:定语后置句,定语“可以终身行之”置于名词“一言”之后。正常语序:有可以终身行之一言乎

译文:有可以拿终身去实践的一个字吗

六、

1.√ 食无求饱:吃饭不要求饱。指生活要有节制。

2.√ 见贤思齐:见到贤能的人就想向他看齐。

3. 文质彬彬:原形容人既文雅又朴实,后来形容人文雅有礼貌。一般用来形容人,不能用来形容“社会风气”。

4.√ 任重道远:担子很重,路程又长,比喻责任重大,需要长期艰苦奋斗。

5. 死而后已:死了以后才停止做某事。指生命不息,奋斗不止。此处指太阳帆板结束使命,与“死”无关。

6.√ 克己复礼:约束自我,使言行归复于先王之礼。

7. 功亏一篑:比喻一件大事只差最后一点儿人力物力而不能成功(含惋惜意)。结合语境中的“连连失利”可知,不能用“功亏一篑”;如果是比赛中一路过关斩将,最后在决赛中惜败,获得亚军,才是“功亏一篑”。

七、

1. 《论语》的作者是孔子的弟子及其再传弟子。

2.√

3. 《师说》中的“六艺”是指“《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六种经书”。

4.√

5.√

八、

1.见贤思齐焉 见不贤而内自省也

2.为仁由己 而由人乎哉

3.就有道而正焉 见贤思齐焉

4.仁以为己任 死而后已

5.敏于事而慎于言 就有道而正焉

6.士不可以不弘毅 任重而道远

7.迩之事父 远之事君

8.君子喻于义 小人喻于利

9.克己复礼为仁 天下归仁焉

10.朝闻道 夕死可矣

11.己所不欲 勿施于人

12.吾止也 吾往也

13.质胜文则野 文胜质则史

片段阅读练

1.答案 嘉善:赞美好的人。

矜不能:怜悯无能的人。

解析 “嘉善”中,“嘉”意为“赞美,赞许”;“善”,形容词用作名词,意为“好的人,品德高尚的人”。故“嘉善”可解释为“赞美好的人”。

“矜不能”中,“矜”意为“哀怜,同情”;“不能”,动词用作名词,意为“无能的人”。故“矜不能”可解释为“怜悯无能的人”。

2.答案 本则材料是围绕“交友(交往)”这一话题展开对话的。①子夏强调交往对象的标准,认为值得交往的人才能与之交往。②子张对交往对象没有选择,主张与所有人都要交往,只是交往态度有所区别;子张还强调了对自身的要求,要努力做一个德才兼备的君子,不断完善自我的德行和才能。

解析 由“子夏之门人问交于子张”可知,材料是围绕“交友(交往)”这一话题展开对话的。

由“可者与之,其不可者拒之”可知,子夏强调交往对象的标准,认为值得交往的人才能与之交往。由“异乎吾所闻。君子尊贤而容众,嘉善而矜不能。我之大贤与,于人何所不容 我之不贤与,人将拒我,如之何其拒人也”可知,子张对交往对象没有选择,主张与所有人都要交往,只是交往态度有所区别;强调了对自身的要求,要努力做一个德才兼备的君子,不断完善自我的德行和才能。

[参考译文]

子夏的弟子询问子张应该怎样与人交往,子张说:“子夏是怎样说的 ”

子夏的弟子回答说:“子夏说:‘人品可以的就跟他交往,人品不可以的就拒绝跟他交往。’”

子张说:“这不同于我所听到的。君子尊重贤人,也包容广大的普通人;赞美好的人,也怜悯无能的人。我自己如果很贤明的话,对于别人有什么容不下的 我自己如果不够贤明的话,人家将拒绝我,我又怎么去拒绝别人呢 ”

3.CFH “不离其身”中,“离”可以理解成“使……离开”,“其身”是其宾语,故二者之间不应断开,其后C处断开。“然后”是一个词语,中间不应断开;“保其社稷”与上文“离其身”结构一致,故中间不应断开,其后F处断开。“而”表顺承,和下文联系紧密,“和其民人”与上文“保其社稷”结构一致,故中间不应断开,其后H处断开。故选CFH。

4.C A.介词,表目的,可译为“来”/与“足”构成固定结构“足以”,意思是“够得上”“完全可以”。B.代词,指代前面的内容/助词,的。C.意义和用法相同,都是介词,对于。D.句首发语词/代词,相当于“那个”。

5.答案 所以从天子到百姓,孝道是无始无终、永恒存在的,有人担忧自己不能做到孝,那是没有过的事情。

解析 “庶人”,泛指平民,百姓;“患”,忧虑,担忧;“未之有也”,宾语前置句,应为“未有之也”。

[参考译文]

孔子在家里闲坐,(他的学生)曾子(在旁边)侍坐。孔子说:“先代的帝王有其至高无上的品行和最重要的道德,用来使天下人归顺,人民因此和睦相处,上上下下都没有怨恨不满。你知道这是为什么吗 ”

曾子站起身来,离开自己的座位回答说:“学生我不够聪明,哪能够知道呢 ”

孔子说:“那就是孝,它是一切德行的根本,也是教化产生的根源。你回原来位置坐下,我告诉你:人的身体、四肢、毛发、皮肤,都是父母赋予的,不敢予以损毁伤残,这是孝的开始;人在世上修养自身,奉行道义,显扬名声于后世,从而使父母显赫荣耀,这是孝的终极目标。孝,最初是从侍奉父母开始,然后效力于国君,最终建功立业,功成名就。”

孔子说:“能够爱护自己父母的人,就不会厌恶别人的父母;能够尊敬自己父母的人,就不会怠慢别人的父母。自身能够保持富有和尊贵,这样以后才能保住家国的安全,与其黎民百姓和睦相处,这是诸侯的孝道。利用季节变化的自然规律,分辨土地的好坏,行为谨慎,节省俭约,以此来赡养父母,这就是百姓的孝道了。所以从天子到百姓,孝道是无始无终、永恒存在的,有人担忧自己不能做到孝,那是没有过的事情。”

曾子说:“太伟大了,孝道是多么博大高深呀!”

孔子说:“孝道,是天经地义的,是百姓的基本行为准则。”

6.C “及至孔子”为独立状语,应与前后文断开,故可排除A、B两项;“上采契后稷”“中述殷周之盛”“至幽厉之缺”结构一致,其前后应分别断开,故可排除D项。故选C。

7.C 两个“六艺”都是“指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六种经书”。

8.答案 ①孔子删《诗》《书》,定《礼》《乐》,赞《周易》,的确都是编辑整理古代文化典籍,并没有哪一项是他自己的创作,这可以称为“述”。②孔子在“述”的过程中,以个人的眼光和取舍旨趣为准,尤其强调礼义教化,这也是一种创新。③孔子的“述而不作”体现了他笃信和喜爱古代文化,并在此基础上“有所作”。

解析 由“追迹三代之礼,序书传,上纪唐虞之际,下至秦缪,编次其事”可知,孔子删《诗》《书》,定《礼》《乐》,赞《周易》,的确都是编辑整理古代文化典籍,并没有哪一项是他自己的创作,这可以称为“述”。由“古者诗三千余篇,及至孔子,去其重,取可施于礼义,上采契后稷,中述殷周之盛,至幽厉之缺,始于衽席”可知,孔子在“述”的过程中,以个人的眼光和取舍旨趣为准,尤其强调礼义教化,这也是一种创新。由“礼乐自此可得而述,以备王道,成六艺”可知,孔子的“述而不作”体现了他笃信和喜爱古代文化,并在此基础上“有所作”。

[参考译文]

在孔子的时代,周朝王室已经衰微,而礼乐的制度教化也废弛了,诗书典籍零散残缺。于是孔子追溯探究三代以来的礼仪制度,厘定书传的篇次,上起唐尧、虞舜之间,下到秦穆公止,按次序编排历史事件。他说:“夏代的礼制,我还能讲述个大概,只是夏的后代杞国已经不足取证了。殷代的礼制,我还能讲述个大概,只可惜殷的后代宋国(也)已经不足取证了。要是杞、宋两国保有足够的文献的话,那我就能拿来印证了。”孔子考察了殷、夏以来礼制增损的情形后,说道:“以后即使经过百代,那变革的情形也是可以推知的,因为一种是重视文采,一种是重视质朴。周礼是参照了夏、殷两代而制定的,是多么丰富多彩啊。我遵行周礼。”所以《书传》《礼记》是出于孔子的。

古代留传下来的诗原有三千多篇,到了孔子(的时候),他把重复的去掉,选取可以用来配合礼义教化的部分,所取诗篇最早的是追述殷始祖契、周始祖后稷的诗,其次是歌颂殷、周两代盛世的诗,再次是讽刺周幽王、厉王政治缺失的诗,而这些都以男女之间的关系为起点,所以说“《关雎》这一乐章是《国风》的第一篇,《鹿鸣》是《小雅》的第一篇,《文王》是《大雅》的第一篇,《清庙》是《颂诗》的第一篇”。三百零五篇诗,孔子都把它们依琴瑟而歌咏。先王的礼乐制度从此可以得到称述,由此王道完备了,六艺也齐全了。

孔子晚年喜欢《易》学,他读《易》很勤,以致把编书简的皮绳都弄断了多次。他说:“假如让我多活几年,这样的话,我对《易》学的研究就可以文质兼备了。”

能力提升练

温故知新

1.疑问代词,哪里,怎么

2.从前,往日

3.周密,详细

4.疑问代词,表示反问,相当于“哪里”“怎么”

5.有的

6.党徒,同类或同一派别的人

7.如同,像

8.如果

习题演练

1.BDG “彼见孔子为师”主谓宾结构完整,语意连贯,中间不可断开,后面应断开,故在B处断句;“传道”“授异才”都是动宾结构,主语都为“圣人”,其后都应断开,故在D处和G处断句。故应在B、D、G三处断句。

2.D A.正确。两个“之”均是“往”的意思。B.正确。C.正确。“低眉信手续续弹”中“信”的意思是“任凭,随意”,二者含义不同。D.错误。“不能尽解”中“解”的意思是“理解”,《师说》中“传道受业解惑也”的“解”的意思是“解除”,二者含义不同。

3.A “不赞同”错误,结合材料“弟子寡若子游之难,故孔子之言,遂结不解”可知,王充是赞同子游的做法的。

4.答案 (1)孔子说:“学生们,言偃的话是正确的!我刚才说的话只是开玩笑而已。”

(2)果真有传授圣人学业的智慧,抨击孔子的说法,又有什么不合常理呢

解析 (1)“二三子”,学生们;“是”,正确;“前言”,刚才说的话;“戏”,开玩笑。

(2)“诚”,如果,果真;“知”,同“智”,智慧;“伐”,批评,抨击;“逆”,反常,乖于常理。

5.答案 ①圣贤的言论和文章不一定全对;②追问和责难能让观点更深刻,道理更明白。

解析 结合材料“贤圣之言,上下多相违;其文前后多相伐者”可知,圣贤的言论和文章不一定全对;结合材料“盖起问难,此说激而深切,触而著明也”可知,追问和责难能让观点更深刻,道理更明白。

[参考译文]

材料一:

孔子到武城,听见弹琴唱歌的声音。孔子微笑着说:“杀鸡何必用宰牛的刀呢 ”

子游回答说:“以前我听先生说:‘君子学习了道就能爱人,小人学习了道就容易役使。’”

孔子说:“学生们,言偃的话是正确的!我刚才说的话只是开玩笑而已。”

材料二:

社会上的儒生学者,喜欢迷信老师,推崇古人,认为圣贤说的都没有错,专心致志地讲述和学习,不知道进行反驳和追问。圣贤下笔写文章,尽管构思周密,还不能说完全正确;何况是匆忙中说的话,怎么能都对呢 不能都对,当时的人却不懂得反驳;有的虽正确,但意思隐晦,难得明白,当时的人也不懂得去追问。考察圣贤的言论,有很多上下自相违背;他们的文章前后有很多互相矛盾的地方,当今的学者却不能够知道这一点。

一般评论者都说:“孔子门下的学生,七十个弟子的才能,都胜过今天的儒生。”这个说法很荒谬,他们看见孔子当这些人的老师,就认为圣人传授学说,一定要传授给有特殊才能的人,所以说这些人与众不同。其实,古人的才能,跟今人的才能一样,今天称为“英杰”的,古人认为是“圣神”,所以说七十弟子是历代少有的。假使现在有像孔子这样的老师,那么当代的学者都是颜回、闵损之类的人物;假使当时没有孔子,那么七十弟子这些人,(也)跟今天的儒生一样。拿什么来证明呢 用他们向孔子学习,不能追根问底这一点就可以证明。圣人的话,不能完全理解;陈述的道理,不能立即领会透彻。不能立即领会透彻,就应该追问下去把它搞清楚;不能完全理解,就应该提出疑问来彻底弄明白它。当年皋陶在舜帝的面前陈述治国的道理,说得肤浅粗略而不透彻。经过禹的追问和责难,原来肤浅的话又深入了一步,粗略的意思才又更清楚了。大概是由于这样追问和责难,才使皋陶的话因受激发而说得更深刻,被触动而讲得更明白了。

孔子讥笑子游弹琴唱歌,子游引用孔子以前说过的话来反驳他。直到现在考察《论语》的原文,孔子的言论中,还有很多类似讥笑弹琴唱歌的文句,但他的弟子中却很少有像子游那样敢辩驳的,所以孔子的话,始终有些像死结一样无法解开。由于七十弟子不敢辩驳,现在的儒生就不能切实讲清孔子言论的是非了。

一切做学问的方法,不在于有无才能,难就难在敢于反对老师,核实道理,确定是非。问难的方法,不一定要面对着圣人,赶在他活着的时候。现在解说圣人的道理来教人的人,不一定是圣人教过的话才敢说。如果有不理解的问题,追问责难孔子,对道理有什么损害呢 果真有传授圣人学业的智慧,抨击孔子的说法,又有什么不合常理呢 追问孔子的言论,反问不理解的词句,世上如果有才高智深的人出现,而他们又是能回答问题、解释疑难的人,那么他们一定会肯定我在世间通过责难追问讲清是非的做法。

40

5 《论语》十二章

基础过关练

一、通假字:写出下列通假字所通之字并解释。

知者不惑

二、一词多义:解释下列加点的字。

1.居

2.敏

3.道

4.归

5.克

6.言

7.兴

8.而

9.为

10.其

三、古今异义:写出下列加点词语的古义。

1.文质彬彬,然后君子

古义:

今义:连词,表示一件事情之后接着又发生另一件事情。

2.一日克己复礼

古义:

今义:一天。

3.《诗》可以兴,可以观

古义:

今义:助动词,表示可能或能够;助动词,表示许可;助动词,表示值得。

4.小子何莫学夫《诗》

古义:

今义:男孩子;人(用于男性,含轻蔑意)。

四、词类活用:指出下列加点字的活用类型并解释。

1.就有道而正焉

2.朝闻道,夕死可矣

3.见贤思齐焉

4.见不贤而内自省也

5.譬如平地

6.请事斯语矣

7.可以群

五、特殊句式:指出下列句子在句式上的特殊之处并翻译。

1.敏于事而慎于言。

特殊句式:

译文:

2.君子喻于义,小人喻于利。

特殊句式:

译文:

3.止,吾止也。

特殊句式:

译文:

4.克己复礼为仁。

特殊句式:

译文:

5.如礼何

特殊句式:

译文:

6.仁以为己任。

特殊句式:

译文:

7.有一言而可以终身行之者乎

特殊句式:

译文:

六、成语积累:判断下列句子中加点成语使用的正误。

1.减肥要做到每餐食无求饱,多吃富含膳食纤维、热量较低的食物。( )

2.心中有榜样,能启发见贤思齐的意识;眼前有目标,能激发勇往直前的力量。( )

3.孔子打破了贵族对教育的垄断,并着重弘扬以营造文质彬彬之社会风气为目的的乐教传统。( )

4.当前我国教育事业虽然取得历史性成就,但也面临着不少困难和挑战,实现从教育大国向教育强国的跨越依然任重道远。( )

5.推进舱与返回舱分离后,太阳帆板死而后已,“大哥”主电源停止工作,为飞船保驾护航的接力棒传到“三哥”返回电源手中。( )

6.说唱是从街头生长的语言,它从泥泞的底层中来,嘲笑克己复礼的“上流矫饰”,它是对权力话语逻辑的反抗。( )

7.二中女子排球队在比赛中连连失利,最后功亏一篑,只获得第八名。( )

七、文化常识:判断下列古代文化常识的正误。

1.《论语》是孔子及其弟子将他们的言行记录下来并编纂而成的文集。全书以语录体为主,较全面地反映了孔子的哲学、政治、文化和教育思想,其与《大学》《中庸》《孟子》合称“四书”。( )

2.“小人”指地位低下的人,平民百姓,是统治者对劳动者的蔑称;又指人格卑鄙或见识短浅的人。前者与“大人”相对,后者与“君子”相对。( )

3.“乐”是一种技能,是“六艺”之一,也就是《师说》“六艺经传皆通习之”中“六艺”里的一种技能。( )

4.春秋时期,“士”的地位居于大夫与庶民之间,处于贵族的最低层。“士”也泛指读书人。( )

5.《诗》即《诗三百》,后成为儒家经典,被称为《诗经》,是中国第一部诗歌总集。( )

八、补写出下列句子中的空缺部分。

1.唐太宗曾经说:“以人为镜,可以明得失。”由此可以联想到《<论语>十二章》中的“ , ”。

2.《<论语>十二章》中,孔子认为实行仁德在于自己,不在于别人的句子是“ , ”。

3.《<论语>十二章》中,孔子两次论及榜样的力量,认为榜样可以修正自己,我们应该向榜样看齐,这两句分别是“ ”和“ ”。

4.青年担当着国家兴盛的重任,《<论语>十二章》中的曾子认为读书人(有志之士)任重道远,具体表现为“ ”和“ ”。

5.孔子在《<论语>十二章》中阐释君子应勤勉做事而谨慎说话,并应向有才艺或有道德的人学习以匡正自己,即“ , ”。

6.习近平总书记曾借用《<论语>十二章》中的“ , ”两句,对青年提出了期望和要求,嘱咐青年要有远大的抱负和坚强的意志,要有强烈的使命担当意识。

7.《<论语>十二章》中的“ , ”两句指出,学习《诗经》可以培养人们的忠孝品德。

8.《<论语>十二章》中,孔子认为君子与小人的价值指向不同,道德高尚者通晓大义,而品质低劣者唯利是图的句子是“ , ”。

9.《<论语>十二章》中,孔子用“ ”解释了颜渊关于什么是“仁”的疑惑,并强调一旦做到这一点,就能达到“ ”的效果。

10.《<论语>十二章》中,“ , ”两句最能体现孔子对真理、信仰等迫切而热烈的追求。

11.《<论语>十二章》中,“ , ”两句揭示了处理人际关系的一项重要原则——将心比心、换位思考,同时体现了更强的自我责任感和道德约束力。

12.《<论语>十二章》中,孔子用堆土成山、填平洼地的比喻,说明功亏一篑和持之以恒的深刻道理,其中功亏一篑是因为“ ”,而持之以恒则是因为“ ”。

13.《<论语>十二章》中,探讨文与质的关系的句子是“ , ”。

片段阅读练

一、阅读下面《论语》中的文字,完成问题。

子夏之门人问交于子张,子张曰:“子夏云何 ”

对曰:“子夏曰:‘可者与之,其不可者拒之。’”

子张曰:“异乎吾所闻。君子尊贤而容众,嘉善而矜不能。我之大贤与,于人何所不容 我之不贤与,人将拒我,如之何其拒人也 ”

(《论语·子张》)

1.请解释“嘉善”与“矜不能”。

2.本则材料是围绕什么话题展开对话的 请依据材料,简要说明子夏与子张的观念有何不同。

二、阅读下面的文言文,完成问题。

仲尼居,曾子侍。子曰:“先王有至德要道,以顺天下,民用和睦,上下无怨。汝知之乎 ”

曾子避席曰:“参不敏,何足以知之 ”

子曰:“夫孝,德之本也,教之所由生也。复坐,吾语汝:身、体、发、肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也;立身行道,扬名于后世,以显父母,孝之终也。夫孝始于事亲,中于事君,终于立身。”

子曰:“爱亲者,不敢恶于人;敬亲者,不敢慢于人。富贵不离其身然后能保其社稷而和其民人盖诸侯之孝也。用天之道,分地之利,谨身节用,以养父母,此庶人之孝也。故自天子至于庶人,孝无终始,而患不及者,未之有也。”

曾子曰:“甚哉,孝之大也!”

子曰:“夫孝,天之经也,地之义也,民之行也。”

(节选自《孝经》,有删改)

3.材料中画波浪线的部分有三处需要断句,请标出。

富贵A不离B其身C然D后能保E其社稷F而和G其民人H盖诸侯之I孝也

4.下列各组中加点字的意义和用法,相同的一项是( )

A.以养父母 参不敏,何足以知之

B.汝知之乎 夫孝,德之本也

C.不敢恶于人 君子喻于义

D.夫孝始于事亲 微夫人之力不及此

5.请将材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

故自天子至于庶人,孝无终始,而患不及者,未之有也。

三、阅读下面的文言文,完成问题。

孔子之时,周室微而礼乐废,诗书缺。追迹三代之礼,序书传,上纪唐虞之际,下至秦缪,编次其事。曰:“夏礼吾能言之,杞不足征也。殷礼吾能言之,宋不足征也。足,则吾能征之矣。”观殷夏所损益,曰:“后虽百世可知也,以一文一质。周监二代,郁郁乎文哉。吾从周。”故书传、礼记自孔氏。

古者诗三千余篇及至孔子去其重取可施于礼义上采契后稷中述殷周之盛至幽厉之缺始于衽席故曰“关雎之乱以为风始,鹿鸣为小雅始,文王为大雅始,清庙为颂始”。三百五篇孔子皆弦歌之。礼乐自此可得而述,以备王道,成六艺。

孔子晚而喜易,读易,韦编三绝。曰:“假我数年,若是,我于易则彬彬矣。”

(节选自《史记·孔子世家》,有删改)

6.下列对材料中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.古者/诗三千余篇及至孔子/去其重取可施于礼义/上采契后稷中/述殷周之盛至幽厉之缺/始于衽席/

B.古者诗三千余篇/及至孔子去/其重取可施于礼义/上采契后稷/中述殷周之盛至幽厉之缺/始于衽席/

C.古者诗三千余篇/及至孔子/去其重/取可施于礼义/上采契后稷/中述殷周之盛/至幽厉之缺/始于衽席/

D.古者诗三千余篇/及至孔子/去其重/取可施于礼义/上采契后稷中/述殷周之盛至幽厉之缺始于衽席/

7.下列选项中,对加点词语解释有错误的一项是( )

A.周室微而礼乐废

微:衰微

微斯人,吾谁与归

微:如果没有

B.郁郁乎文哉

郁:富有文采的样子

山川相缪,郁乎苍苍

郁:茂盛的样子

C.以备王道,成六艺

六艺:指礼、乐、射、御、书、数六种科目

六艺经传皆通习之

六艺:指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六种经书

D.我于易则彬彬矣

彬彬:文质兼备的样子

文质彬彬,然后君子

彬彬:文质兼备的样子

8.孔子曾评价自己“述而不作”(指只叙述和阐明前人的学说,自己不创作),请结合材料对这一说法进行分析。

能力提升练

阅读下面的文言文,完成问题。(20分)

材料一:

子之武城①,闻弦歌之声。夫子莞尔而笑,曰:“割鸡焉用牛刀 ”

子游②对曰:“昔者偃也闻诸夫子曰:‘君子学道则爱人,小人学道则易使也。’”

子曰:“二三子,偃之言是也!前言戏之耳。”

(《论语·阳货》)

材料二:

世儒学者,好信师而是古,以为贤圣所言皆无非,专精讲习,不知难问。夫贤圣下笔造文,用意详审,尚未可谓尽得实;况仓卒吐言,安能皆是 不能皆是,时人不知难;或是而意沈难见,时人不知问。案贤圣之言,上下多相违;其文前后多相伐者,世之学者不能知也。

论者皆云:“孔门之徒,七十子之才,胜今之儒。”此言妄也,彼见孔子为师圣人传道必授异才故谓之殊。夫古人之才,今人之才也,今谓之英杰,古以为圣神,故谓七十子历世希有。使当今有孔子之师,则斯世学者,皆颜闵之徒也;使无孔子,则七十子之徒,今之儒生也。何以验之 以学于孔子,不能极问也。圣人之言,不能尽解;说道陈义,不能辄形。不能辄形,宜问以发之;不能尽解,宜难以极之。皋陶陈道帝舜之前,浅略未极。禹问难之,浅言复深,略指复分。盖起问难,此说激而深切,触而著明也。

孔子笑子游之弦歌,子游引前言以距孔子。自今案《论语》之文,孔子之言,多若笑弦歌之辞,弟子寡若子游之难,故孔子之言,遂结不解。以七十子不能难,世之儒生,不能实道是非也。

凡学问之法,不为无才,难于距师,核道实义,证定是非也。问难之道,非必对圣人及生时也。世之解说者,非必须圣人教告,乃敢言也。苟有不晓解之问,追难孔子,何伤于义 诚有传圣业之知,伐孔子之说,何逆于理 谓问孔子之言,难其不解之文,世间弘才大知生,能答问解难之人,必将贤吾世间难问之言是非。

(节选自王充《论衡·卷九》,有删改)

[注] ①武城:鲁国的城邑,在今山东费县西南。《论语·雍也》中说“子游为武城宰”,即子游做那里的县长。②子游:孔子的学生,姓言名偃,字子游。

温故知新

请解释下列加点字的意思。

1.割鸡焉用牛刀——焉用亡郑以陪邻(《烛之武退秦师》)

2.昔者偃也闻诸夫子曰——今非昔比

3.用意详审——审视,巨身修尾,青项金翅(《促织》)

4.安能皆是——燕雀安知鸿鹄之志哉(《陈涉世家》)

5.或是而意沈难见——或师焉,或不焉(《师说》)

6.皆颜闵之徒也——郯子之徒,其贤不及孔子(《师说》)

7.多若笑弦歌之辞——烨然若神人(《送东阳马生序》)

8.苟有不晓解之问——苟富贵,无相忘(《陈涉世家》)

习题演练

1.文中画波浪线的部分有三处需要断句,请将相应位置的答案标号写在下面的横线上。每写对一处给1分,超过三处不给分。(3分)

彼见孔子A为师B圣人C传道D必E授F异才G故谓之H殊

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“子之武城”中“之”的意思是“往”,与《鸿门宴》中“项伯乃夜驰之沛公军”的“之”的含义相同。

B.孔子所说的“君子”主要是指有学问、有修养、品德高尚的人,比如“君子喻于义”。

C.“好信师而是古”中“信”的意思是“相信”,与《琵琶行并序》中“低眉信手续续弹”的“信”含义不同。

D.“不能尽解”中“解”的意思是“解决”,与《师说》中“传道受业解惑也”的“解”的含义相同。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.子游用孔子以前说过的话反驳孔子,指出用礼乐之道教化百姓能使君子与小人各安其分。王充不赞同子游这一做法。

B.材料二以禹追问和责难皋陶为例,说明追问和责难能够让道理说得更明白,讲得更深刻,强调问难的重要性。

C.王充用七十弟子向孔子学习时不能追问责难孔子的事实来反驳一般评论者的观点,认为七十弟子未必胜过今天的儒生。

D.王充所讲的道理,与“弟子不必不如师”有异曲同工之妙,对于今天我们读书做学问仍然具有启示意义。

4.请将文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)子曰:“二三子,偃之言是也!前言戏之耳。”

(2)诚有传圣业之知,伐孔子之说,何逆于理

5.王充强调问难的原因有哪些 请结合材料进行概括。(3分)

答案与分层梯度式解析

基础过关练

一、

同“智”,明智,聪明

二、

1.①居住 ②平日、平时 ③处于 ④坐 ⑤停留 ⑥囤积、储存

2.①勤勉 ②聪慧

3.①才艺或道德 ②道理 ③路程 ④取道 ⑤风尚 ⑥路,道路 ⑦学说,主张 ⑧说,谈论 ⑨途径,方法

4.①称赞,称许 ②归向,归附 ③同“馈”,赠送

5.①克制 ②能够 ③战胜,攻破

6.①一个字为一言 ②说 ③言论

7.①指激发人的感情 ②起 ③创办,建立

8.①连词,表顺承 ②连词,表假设,如果 ③连词,表并列 ④连词,表转折,却 ⑤连词,表修饰

9.①制作,制造 ②表示判断,相当于现代汉语的“是” ③做,做到 ④介词,替,给 ⑤语气助词,用于句末,表示反问 ⑥认为 ⑦介词,被

10.①代词,它的 ②副词,表示推测,大概,或许 ③表示祈使 ④表示诘问,岂、难道 ⑤代词,他们的 ⑥代词,自己的

三、

1.两个词,然,指示代词,这样;后,时间较晚,与“先”“前”相对,可译为“之后”“以后”。

2.一旦。

3.两个词,可,可以;以,用来。

4.老师对学生的称呼。

四、

1.形容词作动词,匡正

2.名词作状语,在早上;名词作状语,在晚上

3.形容词作名词,有德行有才能的人

4.名词作状语,在内心

5.形容词作动词,填平

6.名词作动词,实践,从事

7.名词作动词,指提高人际交往能力

五、

1.特殊句式:状语后置句,介词(于)+名词或名词性词组(事、言)放在谓语后面(敏、慎)。正常语序:于事敏而于言慎。

译文:做事勤勉,说话谨慎。

2.特殊句式:状语后置句,介词(于)+名词或名词性词组(义、利)放在句末。正常语序:君子于义喻,小人于利喻。

译文:君子对于义是知晓的,小人对于利是知晓的。

3.特殊句式:判断句,“……也”表判断。

译文:(这时)停下来,是我自己停下来的。

4.特殊句式:判断句,“为”表判断。

译文:约束自我,使言行归复于先王之礼,这就是仁。

5.特殊句式:“如……何”为固定句式,其中一般插入代词、名词等,意思是“把(对)……怎么样(怎么办)”。

译文:怎样对待礼呢

6.特殊句式:宾语前置句,宾语“仁”置于介词“以”之前。正常语序:以仁为己任。

译文:把在天下实现仁作为自己的责任。

7.特殊句式:定语后置句,定语“可以终身行之”置于名词“一言”之后。正常语序:有可以终身行之一言乎

译文:有可以拿终身去实践的一个字吗

六、

1.√ 食无求饱:吃饭不要求饱。指生活要有节制。

2.√ 见贤思齐:见到贤能的人就想向他看齐。

3. 文质彬彬:原形容人既文雅又朴实,后来形容人文雅有礼貌。一般用来形容人,不能用来形容“社会风气”。

4.√ 任重道远:担子很重,路程又长,比喻责任重大,需要长期艰苦奋斗。

5. 死而后已:死了以后才停止做某事。指生命不息,奋斗不止。此处指太阳帆板结束使命,与“死”无关。

6.√ 克己复礼:约束自我,使言行归复于先王之礼。

7. 功亏一篑:比喻一件大事只差最后一点儿人力物力而不能成功(含惋惜意)。结合语境中的“连连失利”可知,不能用“功亏一篑”;如果是比赛中一路过关斩将,最后在决赛中惜败,获得亚军,才是“功亏一篑”。

七、

1. 《论语》的作者是孔子的弟子及其再传弟子。

2.√

3. 《师说》中的“六艺”是指“《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六种经书”。

4.√

5.√

八、

1.见贤思齐焉 见不贤而内自省也

2.为仁由己 而由人乎哉

3.就有道而正焉 见贤思齐焉

4.仁以为己任 死而后已

5.敏于事而慎于言 就有道而正焉

6.士不可以不弘毅 任重而道远

7.迩之事父 远之事君

8.君子喻于义 小人喻于利

9.克己复礼为仁 天下归仁焉

10.朝闻道 夕死可矣

11.己所不欲 勿施于人

12.吾止也 吾往也

13.质胜文则野 文胜质则史

片段阅读练

1.答案 嘉善:赞美好的人。

矜不能:怜悯无能的人。

解析 “嘉善”中,“嘉”意为“赞美,赞许”;“善”,形容词用作名词,意为“好的人,品德高尚的人”。故“嘉善”可解释为“赞美好的人”。

“矜不能”中,“矜”意为“哀怜,同情”;“不能”,动词用作名词,意为“无能的人”。故“矜不能”可解释为“怜悯无能的人”。

2.答案 本则材料是围绕“交友(交往)”这一话题展开对话的。①子夏强调交往对象的标准,认为值得交往的人才能与之交往。②子张对交往对象没有选择,主张与所有人都要交往,只是交往态度有所区别;子张还强调了对自身的要求,要努力做一个德才兼备的君子,不断完善自我的德行和才能。

解析 由“子夏之门人问交于子张”可知,材料是围绕“交友(交往)”这一话题展开对话的。

由“可者与之,其不可者拒之”可知,子夏强调交往对象的标准,认为值得交往的人才能与之交往。由“异乎吾所闻。君子尊贤而容众,嘉善而矜不能。我之大贤与,于人何所不容 我之不贤与,人将拒我,如之何其拒人也”可知,子张对交往对象没有选择,主张与所有人都要交往,只是交往态度有所区别;强调了对自身的要求,要努力做一个德才兼备的君子,不断完善自我的德行和才能。

[参考译文]

子夏的弟子询问子张应该怎样与人交往,子张说:“子夏是怎样说的 ”

子夏的弟子回答说:“子夏说:‘人品可以的就跟他交往,人品不可以的就拒绝跟他交往。’”

子张说:“这不同于我所听到的。君子尊重贤人,也包容广大的普通人;赞美好的人,也怜悯无能的人。我自己如果很贤明的话,对于别人有什么容不下的 我自己如果不够贤明的话,人家将拒绝我,我又怎么去拒绝别人呢 ”

3.CFH “不离其身”中,“离”可以理解成“使……离开”,“其身”是其宾语,故二者之间不应断开,其后C处断开。“然后”是一个词语,中间不应断开;“保其社稷”与上文“离其身”结构一致,故中间不应断开,其后F处断开。“而”表顺承,和下文联系紧密,“和其民人”与上文“保其社稷”结构一致,故中间不应断开,其后H处断开。故选CFH。

4.C A.介词,表目的,可译为“来”/与“足”构成固定结构“足以”,意思是“够得上”“完全可以”。B.代词,指代前面的内容/助词,的。C.意义和用法相同,都是介词,对于。D.句首发语词/代词,相当于“那个”。

5.答案 所以从天子到百姓,孝道是无始无终、永恒存在的,有人担忧自己不能做到孝,那是没有过的事情。

解析 “庶人”,泛指平民,百姓;“患”,忧虑,担忧;“未之有也”,宾语前置句,应为“未有之也”。

[参考译文]

孔子在家里闲坐,(他的学生)曾子(在旁边)侍坐。孔子说:“先代的帝王有其至高无上的品行和最重要的道德,用来使天下人归顺,人民因此和睦相处,上上下下都没有怨恨不满。你知道这是为什么吗 ”

曾子站起身来,离开自己的座位回答说:“学生我不够聪明,哪能够知道呢 ”

孔子说:“那就是孝,它是一切德行的根本,也是教化产生的根源。你回原来位置坐下,我告诉你:人的身体、四肢、毛发、皮肤,都是父母赋予的,不敢予以损毁伤残,这是孝的开始;人在世上修养自身,奉行道义,显扬名声于后世,从而使父母显赫荣耀,这是孝的终极目标。孝,最初是从侍奉父母开始,然后效力于国君,最终建功立业,功成名就。”

孔子说:“能够爱护自己父母的人,就不会厌恶别人的父母;能够尊敬自己父母的人,就不会怠慢别人的父母。自身能够保持富有和尊贵,这样以后才能保住家国的安全,与其黎民百姓和睦相处,这是诸侯的孝道。利用季节变化的自然规律,分辨土地的好坏,行为谨慎,节省俭约,以此来赡养父母,这就是百姓的孝道了。所以从天子到百姓,孝道是无始无终、永恒存在的,有人担忧自己不能做到孝,那是没有过的事情。”

曾子说:“太伟大了,孝道是多么博大高深呀!”

孔子说:“孝道,是天经地义的,是百姓的基本行为准则。”

6.C “及至孔子”为独立状语,应与前后文断开,故可排除A、B两项;“上采契后稷”“中述殷周之盛”“至幽厉之缺”结构一致,其前后应分别断开,故可排除D项。故选C。

7.C 两个“六艺”都是“指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六种经书”。

8.答案 ①孔子删《诗》《书》,定《礼》《乐》,赞《周易》,的确都是编辑整理古代文化典籍,并没有哪一项是他自己的创作,这可以称为“述”。②孔子在“述”的过程中,以个人的眼光和取舍旨趣为准,尤其强调礼义教化,这也是一种创新。③孔子的“述而不作”体现了他笃信和喜爱古代文化,并在此基础上“有所作”。

解析 由“追迹三代之礼,序书传,上纪唐虞之际,下至秦缪,编次其事”可知,孔子删《诗》《书》,定《礼》《乐》,赞《周易》,的确都是编辑整理古代文化典籍,并没有哪一项是他自己的创作,这可以称为“述”。由“古者诗三千余篇,及至孔子,去其重,取可施于礼义,上采契后稷,中述殷周之盛,至幽厉之缺,始于衽席”可知,孔子在“述”的过程中,以个人的眼光和取舍旨趣为准,尤其强调礼义教化,这也是一种创新。由“礼乐自此可得而述,以备王道,成六艺”可知,孔子的“述而不作”体现了他笃信和喜爱古代文化,并在此基础上“有所作”。

[参考译文]

在孔子的时代,周朝王室已经衰微,而礼乐的制度教化也废弛了,诗书典籍零散残缺。于是孔子追溯探究三代以来的礼仪制度,厘定书传的篇次,上起唐尧、虞舜之间,下到秦穆公止,按次序编排历史事件。他说:“夏代的礼制,我还能讲述个大概,只是夏的后代杞国已经不足取证了。殷代的礼制,我还能讲述个大概,只可惜殷的后代宋国(也)已经不足取证了。要是杞、宋两国保有足够的文献的话,那我就能拿来印证了。”孔子考察了殷、夏以来礼制增损的情形后,说道:“以后即使经过百代,那变革的情形也是可以推知的,因为一种是重视文采,一种是重视质朴。周礼是参照了夏、殷两代而制定的,是多么丰富多彩啊。我遵行周礼。”所以《书传》《礼记》是出于孔子的。

古代留传下来的诗原有三千多篇,到了孔子(的时候),他把重复的去掉,选取可以用来配合礼义教化的部分,所取诗篇最早的是追述殷始祖契、周始祖后稷的诗,其次是歌颂殷、周两代盛世的诗,再次是讽刺周幽王、厉王政治缺失的诗,而这些都以男女之间的关系为起点,所以说“《关雎》这一乐章是《国风》的第一篇,《鹿鸣》是《小雅》的第一篇,《文王》是《大雅》的第一篇,《清庙》是《颂诗》的第一篇”。三百零五篇诗,孔子都把它们依琴瑟而歌咏。先王的礼乐制度从此可以得到称述,由此王道完备了,六艺也齐全了。

孔子晚年喜欢《易》学,他读《易》很勤,以致把编书简的皮绳都弄断了多次。他说:“假如让我多活几年,这样的话,我对《易》学的研究就可以文质兼备了。”

能力提升练

温故知新

1.疑问代词,哪里,怎么

2.从前,往日

3.周密,详细

4.疑问代词,表示反问,相当于“哪里”“怎么”

5.有的

6.党徒,同类或同一派别的人

7.如同,像

8.如果

习题演练

1.BDG “彼见孔子为师”主谓宾结构完整,语意连贯,中间不可断开,后面应断开,故在B处断句;“传道”“授异才”都是动宾结构,主语都为“圣人”,其后都应断开,故在D处和G处断句。故应在B、D、G三处断句。

2.D A.正确。两个“之”均是“往”的意思。B.正确。C.正确。“低眉信手续续弹”中“信”的意思是“任凭,随意”,二者含义不同。D.错误。“不能尽解”中“解”的意思是“理解”,《师说》中“传道受业解惑也”的“解”的意思是“解除”,二者含义不同。

3.A “不赞同”错误,结合材料“弟子寡若子游之难,故孔子之言,遂结不解”可知,王充是赞同子游的做法的。

4.答案 (1)孔子说:“学生们,言偃的话是正确的!我刚才说的话只是开玩笑而已。”

(2)果真有传授圣人学业的智慧,抨击孔子的说法,又有什么不合常理呢

解析 (1)“二三子”,学生们;“是”,正确;“前言”,刚才说的话;“戏”,开玩笑。

(2)“诚”,如果,果真;“知”,同“智”,智慧;“伐”,批评,抨击;“逆”,反常,乖于常理。

5.答案 ①圣贤的言论和文章不一定全对;②追问和责难能让观点更深刻,道理更明白。

解析 结合材料“贤圣之言,上下多相违;其文前后多相伐者”可知,圣贤的言论和文章不一定全对;结合材料“盖起问难,此说激而深切,触而著明也”可知,追问和责难能让观点更深刻,道理更明白。

[参考译文]

材料一:

孔子到武城,听见弹琴唱歌的声音。孔子微笑着说:“杀鸡何必用宰牛的刀呢 ”

子游回答说:“以前我听先生说:‘君子学习了道就能爱人,小人学习了道就容易役使。’”

孔子说:“学生们,言偃的话是正确的!我刚才说的话只是开玩笑而已。”

材料二:

社会上的儒生学者,喜欢迷信老师,推崇古人,认为圣贤说的都没有错,专心致志地讲述和学习,不知道进行反驳和追问。圣贤下笔写文章,尽管构思周密,还不能说完全正确;何况是匆忙中说的话,怎么能都对呢 不能都对,当时的人却不懂得反驳;有的虽正确,但意思隐晦,难得明白,当时的人也不懂得去追问。考察圣贤的言论,有很多上下自相违背;他们的文章前后有很多互相矛盾的地方,当今的学者却不能够知道这一点。

一般评论者都说:“孔子门下的学生,七十个弟子的才能,都胜过今天的儒生。”这个说法很荒谬,他们看见孔子当这些人的老师,就认为圣人传授学说,一定要传授给有特殊才能的人,所以说这些人与众不同。其实,古人的才能,跟今人的才能一样,今天称为“英杰”的,古人认为是“圣神”,所以说七十弟子是历代少有的。假使现在有像孔子这样的老师,那么当代的学者都是颜回、闵损之类的人物;假使当时没有孔子,那么七十弟子这些人,(也)跟今天的儒生一样。拿什么来证明呢 用他们向孔子学习,不能追根问底这一点就可以证明。圣人的话,不能完全理解;陈述的道理,不能立即领会透彻。不能立即领会透彻,就应该追问下去把它搞清楚;不能完全理解,就应该提出疑问来彻底弄明白它。当年皋陶在舜帝的面前陈述治国的道理,说得肤浅粗略而不透彻。经过禹的追问和责难,原来肤浅的话又深入了一步,粗略的意思才又更清楚了。大概是由于这样追问和责难,才使皋陶的话因受激发而说得更深刻,被触动而讲得更明白了。

孔子讥笑子游弹琴唱歌,子游引用孔子以前说过的话来反驳他。直到现在考察《论语》的原文,孔子的言论中,还有很多类似讥笑弹琴唱歌的文句,但他的弟子中却很少有像子游那样敢辩驳的,所以孔子的话,始终有些像死结一样无法解开。由于七十弟子不敢辩驳,现在的儒生就不能切实讲清孔子言论的是非了。

一切做学问的方法,不在于有无才能,难就难在敢于反对老师,核实道理,确定是非。问难的方法,不一定要面对着圣人,赶在他活着的时候。现在解说圣人的道理来教人的人,不一定是圣人教过的话才敢说。如果有不理解的问题,追问责难孔子,对道理有什么损害呢 果真有传授圣人学业的智慧,抨击孔子的说法,又有什么不合常理呢 追问孔子的言论,反问不理解的词句,世上如果有才高智深的人出现,而他们又是能回答问题、解释疑难的人,那么他们一定会肯定我在世间通过责难追问讲清是非的做法。

40