高中语文 5.2 大学之道(作业练习)---选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 高中语文 5.2 大学之道(作业练习)---选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 44.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-10-28 17:11:24 | ||

图片预览

文档简介

大学之道

基础过关练

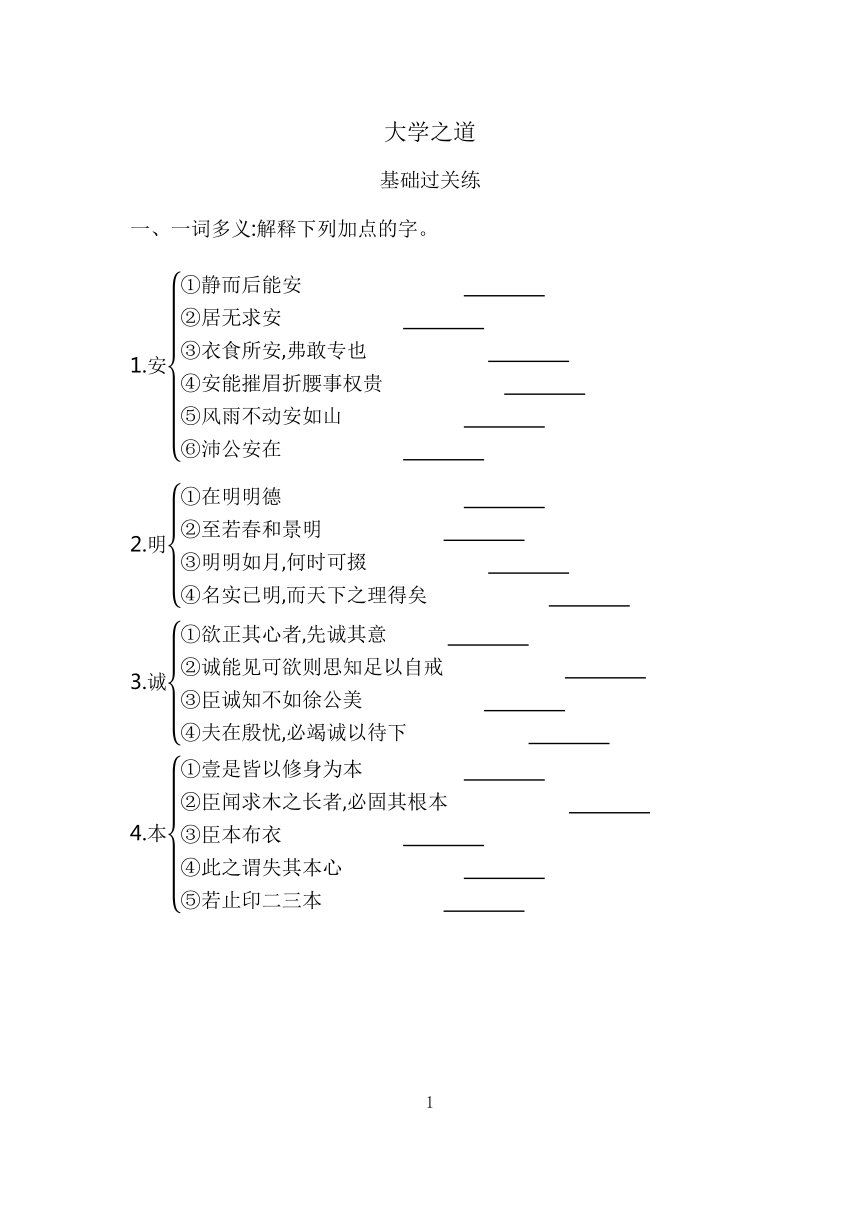

一、一词多义:解释下列加点的字。

1.安

2.明

3.诚

4.本

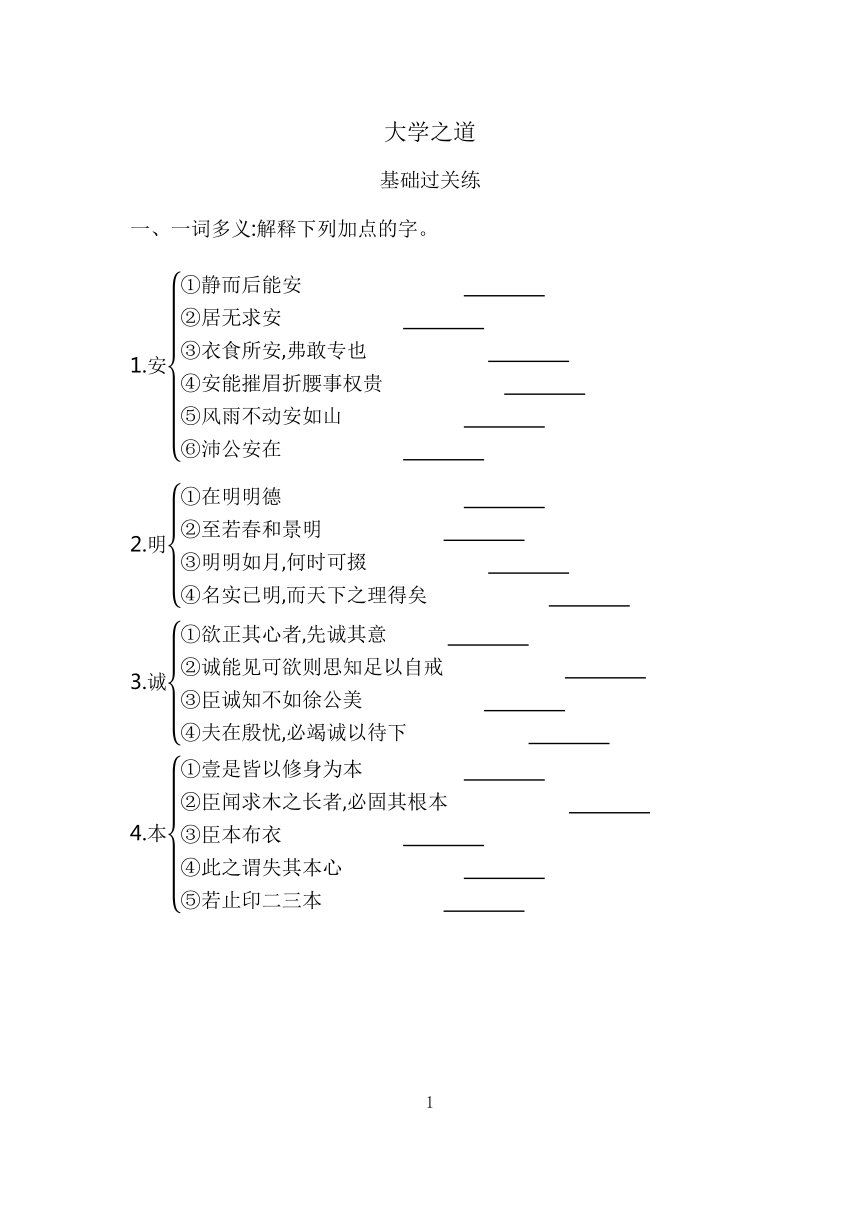

5.于

6.得

7.修

二、古今异义:写出下列加点词语的古义。

1.先齐其家

古义:

今义:家庭,人家;家庭的住所。

2.自天子以至于庶人

古义:

今义:动词,表示达到某种程度;介词,表示另提一事。

三、词类活用:指出下列加点字的活用类型并解释。

1.大学之道,在明明德/古之欲明明德于天下者

2.在止于至善

3.先齐其家

4.先正其心

5.先诚其意

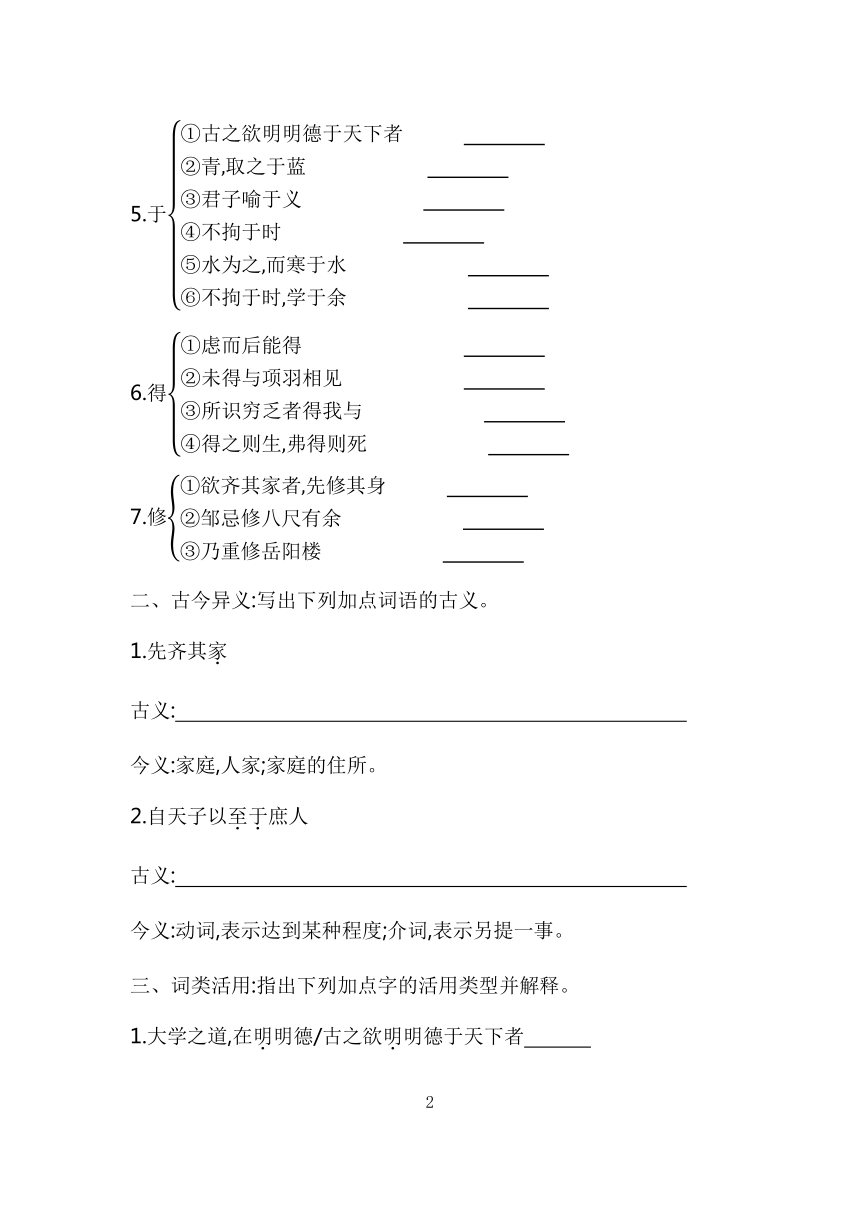

四、特殊句式:指出下列句子在句式上的特殊之处并翻译。

古之欲明明德于天下者。

特殊句式:

译文:

五、成语积累:判断下列句子中加点成语使用的正误。

1.明明可以直接致电职能部门,为何要舍本逐末拨打12345市长热线电话 ( )

2.宋代儒风盛行,文人强调以格物致知的思维方式观照世界,在对自然风物的描写中往往寄寓着特定的文化情怀。( )

六、文化常识:判断下列古代文化常识的正误。

1.庶人,泛指平民、百姓。周代统治族居住在国中(城内)及国郊,称为国人。国人中的上层为卿、大夫,下层为士、庶人。( )

2.周朝时期,周天子分封给诸侯的地方,叫作“国”;诸侯封给卿大夫的地方,叫作“家”,也就是“采邑”;而周天子的辖区一般叫“天下”。( )

3.“五经”指《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《乐经》五部儒家经典。( )

4.大学,在古代一般有两种含义:“博学”之态,与“小学”相对的“大人之学”。( )

七、补写出下列句子中的空缺部分。

1.《大学之道》中“ , ”两句强调上自国家元首,下至平民百姓,都要把修养品性作为根本。

2.《大学之道》中“ , ”两句告诉我们,事物都有主次、先后顺序。

3.《大学之道》中提到“ , ”,也就是说,只有达到“至善”的境界,志向才能坚定不移,志向坚定不移才能心不妄动。

4.《大学之道》中“ , ”两句从“三纲”出发,表明要想彰明美德于天下,应该先治理好自己的国家。

5.《大学之道》中,写明白了本末始终的道理,就接近了事物发展的规律的句子是“ , ”。

6.俗话说“家和万事兴”,《大学之道》中的“ , ”两句阐述了“治国”与“齐家”的关系,文章接着又阐述了“齐家”与“修身”的关系。

7.《大学之道》中,写心不妄动才能够性情安和,性情安和才能够思虑精详的句子是“ , ”。

8.《大学之道》中的“ ”说明充分认识外物之理,在于推究事物的原理;而“ ”是说通过对事物的原理的推究,才能充分认识外物之理。

片段阅读练

一、阅读下面的文言文,完成问题。

材料一:

所谓诚其意者,毋自欺也。如恶恶臭,如好好色,此之谓自谦[注]。故君子必慎其独也!小人闲居为不善无所不至见君子而后厌然掩其不善而著其善。人之视己,如见其肺肝然,则何益矣。此谓诚于中,形于外,故君子必慎其独也。

(节选自《大学》,有删改)

材料二:

诚者,天之道也;诚之者,人之道也。诚者,不勉而中,不思而得,从容中道,圣人也。诚之者,择善而固执之者也。博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。有弗学,学之弗能弗措也;有弗问,问之弗知弗措也;有弗思,思之弗得弗措也;有弗辨,辨之弗明弗措也;有弗行,行之弗笃弗措也。人一能之,己百之;人十能之,己千之。果能此道矣,虽愚必明,虽柔必强。

(节选自《中庸》,有删改)

[注] 谦:同“慊”,满足,满意。

1.下列对材料一画波浪线的部分的分析,不正确的一项是( )

A.“小人”为主语,“闲居”为谓语,“不善”作“为”的宾语,“闲居”后应该断开。

B.句中“不善”是“为”的宾语,其主语是前面的“小人”,“不善”后应断开。

C.“无所不至”是对“为不善”的补充说明,其主语是前面的“小人”,所以“无所不至”后面应断开。

D.“见君子而后厌然”和“掩其不善而著其善”是小人见到君子时的两种表现,中间应断开。

2.下列语句中加点词语用法不同于其他选项的一项是( )

A.如恶恶臭。

B.大学之道,在明明德。

C.欲治其国者,先齐其家。

D.就有道而正焉。

3.结合课文《大学之道》以及上述两则材料,用自己的语言概括如何才能达到修身之“诚”。

二、阅读下面的文言文,完成问题。

发虑宪,求善良,足以①闻,不足以动众。就贤体远,足以动众,未足以化民。君子如欲化民成俗,其必由学乎。

古之教者,家有塾②,党③有庠,术④有序,国有学。比年入学,中年考校。一年视离经辨志,三年视敬业乐群,五年视博习亲师,七年视论学取友,谓之小成。九年知类通达,强立而不反,谓之大成。夫然后足以化民易俗,近者说服,而远者怀之,此大学之道也。

大学之教也时,教必有正业,退息必有居。安其学而亲其师,乐其友而信其道,是以虽离师辅而不反。

凡学之道,严师为难。师严然后道尊,道尊然后民知敬学。

记问之学,不足以为人师。必也其听语乎,力不能问然后语之;语之而不知,虽舍之可也。

(节选自《礼记·学记》,有删改)

[注] ①:小。②塾:与后面的“庠”“序”“学”皆为古代学校名。古代二十五家为闾,同在一巷,巷首有门,门边有塾,居民子弟受教于塾。③党:古代五百家为党。党属于乡。④术:同“遂”,古代行政区划《管子·度地》:“故百家为里,里十为遂。”遂在远郊。

4.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“不足以动众”中的“动”与“影布石上。佁然不动”(《小石潭记》)中的“动”含义不同。

B.“就贤体远”中的“就”与“金就砺则利”(《劝学》)中的“就”含义相同。

C.“是以虽离师辅而不反”中的“反”与“寒暑易节,始一反焉”(《愚公移山》)中的“反”含义相同。

D.“凡学之道”中的“凡”与“凡六百一十六言”(《琵琶行并序》)中的“凡”含义不同。

5.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

夫然后足以化民易俗,近者说服,而远者怀之。

6.本文和必修上册课文《劝学》谈论的都是有关学习的问题,但面向的群体有所不同,请简要说明。

三、阅读下面的文言文,完成问题。

材料一 子曰:“觚不觚,觚哉 觚哉 ”

(《论语·雍也》)

材料二 子曰:“人而不仁,如礼何 人而不仁,如乐何 ”

(《论语·八佾》)

材料三 夫礼者,自卑而尊人。虽负贩者,必有尊也,而况富贵乎 富贵而知好礼,则不骄不淫。贫贱而知好礼,则志不慑[注]。

(节选自《礼记·曲礼上》,有删改)

[注] 慑:丧气。

7.材料一是孔子对当时社会的 现象发出的感叹。

8.结合上述材料,谈谈你对“礼”的认识及从中得到的启发。

能力提升练

阅读下面的文言文,完成问题。(20分)

文本一:

见善,修然必以自存也;见不善,愀然必以自省也;善在身,介然必以自好也;不善在身,菑然①必以自恶也。故非我而当者,吾师也;是我而当者,吾友也;谄谀我者,吾贼也。故君子隆师而亲友,以致恶其贼。好善无厌,受谏而能诫,虽欲无进,得乎哉 小人反是,致乱,而恶人之非己也;致不肖,而欲人之贤己也;心如虎狼,行如禽兽,而又恶人之贼己也。谄谀者亲,谏诤者疏,修正为笑,至忠为贼,虽欲无灭亡,得乎哉

以善先人者谓之教,以善和人者谓之顺;以不善先人者谓之谄,以不善和人者谓之谀。是是、非非谓之知,非是、是非谓之愚。是谓是、非谓非曰直。趣舍无定谓之无常,保利弃义谓之至贼。

志意修则骄富贵,道义重则轻王公;内省而外物轻矣。传曰:“君子役物,小人役于物。”此之谓矣。身劳而心安,为之;利少而义多,为之。故良农不为水旱不耕,良贾不为折阅②不市,士君子不为贫穷怠乎道。

夫骥一日而千里,驽马十驾则亦及之矣故跬步而不休跛鳖千里累土而不辍,丘山崇成。彼人之才性之相县也,岂若跛鳖之与六骥足哉 然而跛鳖致之,六骥不致,是无他故焉,或为之或不为尔!道虽迩,不行不至;事虽小,不为不成。其为人也多暇日者,其出入③不远矣。

(节选自《荀子·修身》,有删改)

文本二:

古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

(节选自《礼记·大学之道》)

[注] ①菑然:如同有灾害在身。“菑”同“灾”。②折(zhé)阅:低价销售,亏损。③入:疑为“人”之误。

温故知新

解释下列加点字的意思。

1.见善——积善成德(《劝学》)

2.愀然必以自省也——苏子愀然(《赤壁赋》)

3.愀然必以自省也——君子博学而日参省乎己(《劝学》)

4.好善无厌——夫晋,何厌之有(《烛之武退秦师》)

5.修正为笑——议法度而修之于朝廷(《答司马谏议书》)

6.道虽迩——遐迩闻名

7.其为人也多暇日者——奚暇治礼义哉(《齐桓晋文之事》)

8.其出入不远矣——古之圣人,其出人也远矣(《师说》)

习题演练

1.文中画波浪线的部分有三处需要加句读,请将相应位置的答案标号写在下面的横线上。(3分)

驽马A十驾B则C亦D及E之F矣G故H跬步I而不休J跛鳖K千里L累土M而N不辍

2.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“故君子隆师而亲友”的“隆”与“先达德隆望尊”的“隆”(《送东阳马生序》)不同义。

B.不肖,常用来表达子不如其父,引申为不才、不贤。“不肖子孙”的“不肖”就是其引申义。

C.格物,是儒家思想的一个重要概念,意思是推究事物的原理。“格”,推究。

D.《礼记》,儒家经典之一,成书于汉代,是秦汉以前各种礼仪论著的选集。

3.下列对原文有关内容的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.荀子对“见善”与“见不善”所持的态度,与《论语》中的名句“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”所表达的道理是一致的。

B.一个人追求美好的品行,从不厌烦,既能接受别人的劝谏,又能以正确的态度去劝诫他人,这样的人一定会一天天取得进步。

C.品德修养高的人不会太在意富贵,不会让外物主宰自己的心灵,而小人可能会受到名利等外物的役使。

D.《礼记》在阐述格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下之间的关系时,运用了顶真的修辞手法,语言回环往复,富有音律美。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)趣舍无定谓之无常,保利弃义谓之至贼。

(2)志意修则骄富贵,道义重则轻王公;内省而外物轻矣。

5.两个文本都讲了修身的意义,其侧重点有何不同 (3分)

答案与分层梯度式解析

基础过关练

一、

1.①性情安和 ②安乐,安逸 ③安身 ④疑问代词,表示反问,相当于“怎么” ⑤安稳,稳定 ⑥疑问代词,表示反问,相当于“哪里”

2.①动词,彰明/形容词,美好的 ②鲜明 ③明亮 ④显明,清楚

3.①使……真诚 ②连词,如果,果真 ③副词,确实,的确 ④真诚,真心

4.①根本,主要的、基础的东西 ②草木的根 ③本来,原来 ④原来的,固有的 ⑤量词,书籍的册、部

5.①介词,在 ②介词,从 ③介词,对于 ④介词,引出被动行为的施事者,相当于“被” ⑤介词,表示比较,相当于“比” ⑥介词,可译为“向”

6.①处事合宜 ②能 ③同“德”,感恩、感激 ④得到,获得

7.①修养,修行 ②长,这里指身高 ③修建,建造

二、

1.家族中的各种关系。

2.动词“至”和介词“于”连用,相当于“到”。

三、

1.形容词作动词,彰明

2.形容词作名词,道德修养的境界

3.形容词的使动用法,使……整齐有序

4.形容词的使动用法,使……端正

5.形容词的使动用法,使……真诚

四、

特殊句式:状语后置句,介词(于)+名词或名词性词组(天下)放在句末。正常语序:古之欲于天下明明德者。

译文:古代那些想要在天下彰明美德的人。

五、

1. 舍本逐末:舍弃事物的根本的、主要的部分,而去追求细枝末节,指轻重倒置。本句说的是做事不够直接,绕了远,应该用“舍近求远”。舍近求远:舍弃近的寻找远的,比喻做事走弯路或方法不对头。

2.√ 格物致知:推究事物的原理法则而总结为理性知识。

六、

1. 国人中的上层为卿、大夫、士,下层为庶人。

2.√

3. “《乐经》”错误,应为“《春秋》”。

4.√

七、

1.自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

2.物有本末 事有终始

3.知止而后有定 定而后能静

4.古之欲明明德于天下者 先治其国

5.知所先后 则近道矣

6.欲治其国者 先齐其家

7.静而后能安 安而后能虑

8.致知在格物 物格而后知至

片段阅读练

1.A “小人”为主语,“闲居”为状语,“为”为谓语,“不善”意为不好的事情,作“为”的宾语,所以“小人闲居”和“为不善”之间不可断开,故A项错误。

2.C A.形容词作动词,厌恶。B.形容词作动词,彰明。C.形容词的使动用法,使……整齐有序。D.形容词作动词,匡正。故选C。

3.答案 ①推究明白事物的原理,获得知识。②不要自欺欺人,哪怕是独处的时候,也一定要使自己的行为谨慎、一丝不苟。③选择至善的道德,并且坚守不渝。

解析 课文《大学之道》中提到“诚”的部分主要是“欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。致知在格物”,由此可知,要推究明白事物的原理,获得知识。

材料一中提到“诚”的部分主要是“所谓诚其意者,毋自欺也。如恶恶臭,如好好色,此之谓自谦。故君子必慎其独也”,由此可知,不要自欺欺人,哪怕是独处的时候,也一定要使自己的行为谨慎、一丝不苟。

材料二中提到“诚”的部分主要是“诚者,天之道也……诚之者,择善而固执之者也”,由此可知,要选择至善的道德,并且坚守不渝。

[参考译文]

材料一:

使意念真诚的意思是说,不要自己欺骗自己。要像厌恶腐臭的气味一样,要像喜爱美丽的女人一样,这就叫作自我满足。所以品德高尚的人在独处时一定要慎重!品德低下的人在私下里做坏事,没有什么做不出来的,一见到品德高尚的人便躲躲闪闪,掩盖自己所做的坏事,而夸耀自己好的一面。(殊不知)别人看你,就像能看见你的心肺肝脏一样清楚,那么这样做有什么好处呢 这就叫作内心的真实一定会表现于外,所以品德高尚的人在独处时一定要慎重。

材料二:

真诚是上天的原则,追求真诚是做人的原则。天生真诚的人,不用勉强就能做到,不用思考就能拥有,自然而然地符合上天的原则,这样的人是圣人。努力做到真诚,就要选择美好的目标执着追求。广泛地学习,详细地求教,谨慎地思考,明晰地辨别,切实地实行。有未学之事,必须学会,学不会绝不放下;有未问之事,必须问明白,问而未知绝不放下;有未思之理,必须思而彻悟,思不彻悟绝不放下;有未辨之义,必须辨明,辨不明绝不放下;有未实行之事,必须切实地实行,行不切实绝不放下。别人一次就能做好的事情,只要自己肯做上百次也一定能做好;别人要十次能做好的事情,只要自己肯做上千次也一定能做好。如果真能这样做,即使愚笨也一定会变得聪明,即使柔弱也一定会变得刚强。

4.C A.正确。“不足以动众”中的“动”,感动。“影布石上。佁然不动”中的“动”,活动。B.正确。“就贤体远”中的“就”,接近,靠近。“金就砺则利”中的“就”,接近,靠近。C.“含义相同”错误。“是以虽离师辅而不反”中的“反”,违背。“寒暑易节,始一反焉”中的“反”,同“返”,往返。D.正确。“凡学之道”中的“凡”,大凡,大概。“凡六百一十六言”中的“凡”,总共,共。故选C。

5.答案 这样以后就足以教化人民、改变风俗,使近处的人心悦诚服,使远方的人都来依附。

解析 “然后”,这样以后;“易”,改变;“说”,同“悦”,这里是使动用法,使……喜悦、高兴;“怀”,这里是使动用法,使……依附。

6.答案 ①必修上册课文《劝学》是站在教育者的角度,面向的群体是学习者。

②本文是站在统治者的角度,面向的群体是教育工作者。

解析 必修上册课文《劝学》中,第一段,“学不可以已”提出了中心论点;第二段,指出了学习的作用;第三段,讲述了学习的意义;第四段,主要论述了学习的方法和态度。因此,它面向的群体主要是学习者。

本文中,根据原文“比年入学,中年考校。一年视离经辨志……谓之小成”“大学之教也时,教必有正业,退息必有居”“记问之学,不足以为人师……虽舍之可也”可知,本文主要讲述的是教学制度和教师选拔等问题,因此,它面向的群体是教育工作者。

[参考译文]

思考问题符合原则,广求贤能的人,足以获得小的名声,但不足以感动群众。接近贤能的人,体恤和自己疏远的人,足以感动群众,但不足以教化人民。君子如果想要教化人民,形成好的风俗,就必须要从兴办教育入手啊。

古代进行教育的场所,家里有私塾,党有称为庠的学校,遂有称为序的学校,国家有太学。新生每年都可入学,隔年考试一次。第一年考查学生是否读断经书文句,明察圣贤志向;第三年考查学生是否专心致力于学业,能否和同学和睦相处;第五年考查学生是否广学博览,亲敬师长;第七年考查学生在学术上的见解和择友的眼光,称之为“小成”。第九年考查学生是否能够触类旁通,知识渊博通达,临事不惑,不违背老师的教诲,称之为“大成”。这样以后就足以教化人民、改变风俗,使近处的人心悦诚服,远方的人都来依附,这就是大学教育的途径。

大学的教育活动按时令进行,教导学生,一定有正式的课业;休息的时候,一定有课外作业。学生能安心学习,亲近师长,乐于交朋友,并深信所学之道,因此即使离开师长辅导也不会违背所学的道理。

大凡求学的道理之中,尊敬老师是最难做到的。尊师才能重道,重道才能使人敬重学业。

仅仅靠背诵和记忆前人的东西而没有自己的见解和想法,这样的人是不足以给别人当老师的。老师必须善于根据学生的疑问进行讲解,只有当学生没有能力提出问题的时候,才可以直接讲给他听;如果讲了他仍不懂,不必强求他一定要懂,可以暂时停止讲解。

7.答案 礼崩乐坏(或:名实不符)

解析 先读懂这则材料,再结合材料的意思分析当时社会现象的特点。材料一的意思是“孔子说:‘觚不像觚,还是觚吗 还是觚吗 ’”,孔子看到一个酒器与原来叫作“觚”的酒器已经不同了,但是人们依然叫它“觚”。对此,孔子表示不满。他觉得既然东西已经名实不符了,就应该赶紧给它正名,使其名实相符。故材料一反映了当时礼崩乐坏(或:名实不符)的社会现象。

8.答案 认识:①“礼”是外在形式,“仁”是它的内核。②礼的特点是约束自己,尊重他人。无论是富贵之人,还是贫贱之人,都应“知好礼”,做到不骄不淫,志向不因环境变化而改变。

启发:践行礼,不仅要专注于外在的形式,更要注重内在的修养。

解析 首先理解三则材料的内容。材料一,孔子借助“觚不觚,觚哉 觚哉 ”的感叹,讽刺当时礼崩乐坏(或:名实不符)的社会现象。材料二,孔子指出礼、乐的核心与根本是仁,没有仁爱之心的人,根本谈不上什么礼、乐的问题。材料三,强调“礼”就是放低身份,尊敬别人,其本质不会因为人物身份的变化而发生变化。根据上述分析整理出答案即可。

[参考译文]

材料一 孔子说:“觚不像觚,还是觚吗 还是觚吗 ”

材料二 孔子说:“一个人如果没有仁爱之心,怎样对待礼呢 一个人如果没有仁爱之心,怎样对待乐呢 ”

材料三 礼,是放低自己的身份而尊敬别人。即使是挑着担子贩卖货物的人,也一定有令人尊敬的地方,更何况富裕显贵的人呢 人在富裕显贵的时候懂得爱好礼,就不会骄纵放荡。人在贫穷卑贱的时候懂得爱好礼,就能坚守志向而不丧气。

能力提升练

温故知新

1.美好的品德、行为

2.容色改变的样子

3.省察

4.满足

5.修正

6.近

7.空闲,闲暇

8.超出,高出

习题演练

1.GJL “则”连接“驽马十驾”和“亦及之矣”,三者中间不能断开;“矣”是句末语气词,后面应断开;“故”,意思是“所以,因此”,一般位于句首,其前应断开,故G处断开。“跛鳖千里”是主谓结构,意思完整,其前后均应断开;“跬步而不休”和“累土而不辍”结构一致,意思完整,“休”后和“累”前应断开,故J、L处断开。故在G、J、L三处断开。

2.B A.正确。“故君子隆师而亲友”的“隆”意为“尊重,尊崇”,“先达德隆望尊”的“隆”意为“高”。B.错误。“不肖子孙”的“不肖”意为“品行不好”,不是“不肖”的引申义。C.正确。D.正确。

3.B “从不厌烦”错,原文中的“无厌”意为不满足;“又能以正确的态度去劝诫他人”错,原文中的“能诫”意为能引以为戒。

4.答案 (1)取舍没有标准叫作反复无常,为了保住利益而舍弃道义叫作大贼。

(2)意志修养好了就会蔑视富贵,以道义为重就会轻视王公;省察内心就会轻视外物。

解析 (1)“趣”,取;“谓”,叫作,称作;“至贼”,大贼。

(2)“骄”,蔑视;两个“轻”,轻视;“内省”,省察内心,自我反省。

5.答案 文本一的侧重点是修身有利于人自身的成长,修身可以让人自身有所进步,不会为外物所役使。

文本二的侧重点是修身有助于治家治国,修身是治家治国的前提。

解析 文本一:由“见善……以自存也;见不善……以自省也”可知,“自存”是指使自己也有这种好的品行,“自省”是指反省自己,这是说修身对于人自身的成长的价值;再结合“志意修则骄富贵,道义重则轻王公;内省而外物轻矣”“君子役物,小人役于物”可知,修身可以让人自身有所进步,不会为外物所役使。

文本二:由“古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身”“身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平”可知,文本二主要是谈修身对于治家治国的价值,要想把国家治理好,需要先把家治理好,而要想把家治理好,需要先修养自己的身心,所以修身是治家治国的前提。

[参考译文]

文本一:

见到好的品行,认真整饬,一定要使自己也有这种好的品行;见到不好的品行,容色改变,一定要拿它来反省自己;好的品行存在于自己身上,坚定不移地来珍爱自己;不良品行存在于自己身上,就像灾害在身一样,一定要憎恨自己。所以,批评我而又批评得恰当的人,就是我的老师;肯定我而又肯定得恰当的人,就是我的朋友;谄媚奉承我的人,就是陷害我的贼人。所以君子尊敬老师,亲近朋友,因而憎恶贼人。喜好好的品行而不满足,受到劝谏而能引以为戒,即使想不进步,可能吗 小人与此相反,制造祸乱,却讨厌别人非议自己;特别不贤,却想让人家认为自己贤能;内心像虎狼,行为像禽兽,却又讨厌别人说自己坏话。谄媚奉承自己的人就亲近,规劝自己的人就疏远,把纠正自己的错误的言论看作是讥笑,把极端忠诚的行为看作是伤害,这种人即使想不灭亡,可能吗

用善来引导别人叫作教,用善来附和别人叫作顺;用不善来引导别人叫作谄,用不善来附和别人叫作谀。把对的当作对的,把错的看作错的,这就叫作智;把错的认作对的,把对的认作错的,这就叫作愚。对的就说它对,错了就说它错,这就叫作直。取舍没有标准叫作反复无常,为了保住利益而舍弃道义叫作大贼。

意志修养好了就会蔑视富贵,以道义为重就会轻视王公;省察内心就会轻视外物。古书上说:“君子役使外物,小人被外物役使。”说的就是这个意思。身体劳累而内心安定,就去做;利益少而道义多,就去做。所以好的农夫不会因为旱涝而不耕种,好的商人不会因为亏损而不做买卖,士人与君子不会因为贫穷而怠慢道义。

那骏马一天能跑千里,劣马跑上十天也就到达了。所以半步半步地走下去而不停止,瘸腿的乌龟也能走一千里;不停地堆积泥土,高大的山丘也能堆成。人与人之间才性的悬殊,哪里像瘸腿的乌龟和六匹骏马相比差距那么大呢 然而,瘸腿的乌龟能到达,六匹骏马却到不了,这没有其他的原因,只是乌龟去做,骏马不去做罢了!道路虽近,不走就到不了;事情虽小,不做就做不成。那些总是有很多空闲时间的人,他超出常人不会很远。

文本二:

参考译文见《疑难破》。

31

基础过关练

一、一词多义:解释下列加点的字。

1.安

2.明

3.诚

4.本

5.于

6.得

7.修

二、古今异义:写出下列加点词语的古义。

1.先齐其家

古义:

今义:家庭,人家;家庭的住所。

2.自天子以至于庶人

古义:

今义:动词,表示达到某种程度;介词,表示另提一事。

三、词类活用:指出下列加点字的活用类型并解释。

1.大学之道,在明明德/古之欲明明德于天下者

2.在止于至善

3.先齐其家

4.先正其心

5.先诚其意

四、特殊句式:指出下列句子在句式上的特殊之处并翻译。

古之欲明明德于天下者。

特殊句式:

译文:

五、成语积累:判断下列句子中加点成语使用的正误。

1.明明可以直接致电职能部门,为何要舍本逐末拨打12345市长热线电话 ( )

2.宋代儒风盛行,文人强调以格物致知的思维方式观照世界,在对自然风物的描写中往往寄寓着特定的文化情怀。( )

六、文化常识:判断下列古代文化常识的正误。

1.庶人,泛指平民、百姓。周代统治族居住在国中(城内)及国郊,称为国人。国人中的上层为卿、大夫,下层为士、庶人。( )

2.周朝时期,周天子分封给诸侯的地方,叫作“国”;诸侯封给卿大夫的地方,叫作“家”,也就是“采邑”;而周天子的辖区一般叫“天下”。( )

3.“五经”指《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《乐经》五部儒家经典。( )

4.大学,在古代一般有两种含义:“博学”之态,与“小学”相对的“大人之学”。( )

七、补写出下列句子中的空缺部分。

1.《大学之道》中“ , ”两句强调上自国家元首,下至平民百姓,都要把修养品性作为根本。

2.《大学之道》中“ , ”两句告诉我们,事物都有主次、先后顺序。

3.《大学之道》中提到“ , ”,也就是说,只有达到“至善”的境界,志向才能坚定不移,志向坚定不移才能心不妄动。

4.《大学之道》中“ , ”两句从“三纲”出发,表明要想彰明美德于天下,应该先治理好自己的国家。

5.《大学之道》中,写明白了本末始终的道理,就接近了事物发展的规律的句子是“ , ”。

6.俗话说“家和万事兴”,《大学之道》中的“ , ”两句阐述了“治国”与“齐家”的关系,文章接着又阐述了“齐家”与“修身”的关系。

7.《大学之道》中,写心不妄动才能够性情安和,性情安和才能够思虑精详的句子是“ , ”。

8.《大学之道》中的“ ”说明充分认识外物之理,在于推究事物的原理;而“ ”是说通过对事物的原理的推究,才能充分认识外物之理。

片段阅读练

一、阅读下面的文言文,完成问题。

材料一:

所谓诚其意者,毋自欺也。如恶恶臭,如好好色,此之谓自谦[注]。故君子必慎其独也!小人闲居为不善无所不至见君子而后厌然掩其不善而著其善。人之视己,如见其肺肝然,则何益矣。此谓诚于中,形于外,故君子必慎其独也。

(节选自《大学》,有删改)

材料二:

诚者,天之道也;诚之者,人之道也。诚者,不勉而中,不思而得,从容中道,圣人也。诚之者,择善而固执之者也。博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。有弗学,学之弗能弗措也;有弗问,问之弗知弗措也;有弗思,思之弗得弗措也;有弗辨,辨之弗明弗措也;有弗行,行之弗笃弗措也。人一能之,己百之;人十能之,己千之。果能此道矣,虽愚必明,虽柔必强。

(节选自《中庸》,有删改)

[注] 谦:同“慊”,满足,满意。

1.下列对材料一画波浪线的部分的分析,不正确的一项是( )

A.“小人”为主语,“闲居”为谓语,“不善”作“为”的宾语,“闲居”后应该断开。

B.句中“不善”是“为”的宾语,其主语是前面的“小人”,“不善”后应断开。

C.“无所不至”是对“为不善”的补充说明,其主语是前面的“小人”,所以“无所不至”后面应断开。

D.“见君子而后厌然”和“掩其不善而著其善”是小人见到君子时的两种表现,中间应断开。

2.下列语句中加点词语用法不同于其他选项的一项是( )

A.如恶恶臭。

B.大学之道,在明明德。

C.欲治其国者,先齐其家。

D.就有道而正焉。

3.结合课文《大学之道》以及上述两则材料,用自己的语言概括如何才能达到修身之“诚”。

二、阅读下面的文言文,完成问题。

发虑宪,求善良,足以①闻,不足以动众。就贤体远,足以动众,未足以化民。君子如欲化民成俗,其必由学乎。

古之教者,家有塾②,党③有庠,术④有序,国有学。比年入学,中年考校。一年视离经辨志,三年视敬业乐群,五年视博习亲师,七年视论学取友,谓之小成。九年知类通达,强立而不反,谓之大成。夫然后足以化民易俗,近者说服,而远者怀之,此大学之道也。

大学之教也时,教必有正业,退息必有居。安其学而亲其师,乐其友而信其道,是以虽离师辅而不反。

凡学之道,严师为难。师严然后道尊,道尊然后民知敬学。

记问之学,不足以为人师。必也其听语乎,力不能问然后语之;语之而不知,虽舍之可也。

(节选自《礼记·学记》,有删改)

[注] ①:小。②塾:与后面的“庠”“序”“学”皆为古代学校名。古代二十五家为闾,同在一巷,巷首有门,门边有塾,居民子弟受教于塾。③党:古代五百家为党。党属于乡。④术:同“遂”,古代行政区划《管子·度地》:“故百家为里,里十为遂。”遂在远郊。

4.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“不足以动众”中的“动”与“影布石上。佁然不动”(《小石潭记》)中的“动”含义不同。

B.“就贤体远”中的“就”与“金就砺则利”(《劝学》)中的“就”含义相同。

C.“是以虽离师辅而不反”中的“反”与“寒暑易节,始一反焉”(《愚公移山》)中的“反”含义相同。

D.“凡学之道”中的“凡”与“凡六百一十六言”(《琵琶行并序》)中的“凡”含义不同。

5.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

夫然后足以化民易俗,近者说服,而远者怀之。

6.本文和必修上册课文《劝学》谈论的都是有关学习的问题,但面向的群体有所不同,请简要说明。

三、阅读下面的文言文,完成问题。

材料一 子曰:“觚不觚,觚哉 觚哉 ”

(《论语·雍也》)

材料二 子曰:“人而不仁,如礼何 人而不仁,如乐何 ”

(《论语·八佾》)

材料三 夫礼者,自卑而尊人。虽负贩者,必有尊也,而况富贵乎 富贵而知好礼,则不骄不淫。贫贱而知好礼,则志不慑[注]。

(节选自《礼记·曲礼上》,有删改)

[注] 慑:丧气。

7.材料一是孔子对当时社会的 现象发出的感叹。

8.结合上述材料,谈谈你对“礼”的认识及从中得到的启发。

能力提升练

阅读下面的文言文,完成问题。(20分)

文本一:

见善,修然必以自存也;见不善,愀然必以自省也;善在身,介然必以自好也;不善在身,菑然①必以自恶也。故非我而当者,吾师也;是我而当者,吾友也;谄谀我者,吾贼也。故君子隆师而亲友,以致恶其贼。好善无厌,受谏而能诫,虽欲无进,得乎哉 小人反是,致乱,而恶人之非己也;致不肖,而欲人之贤己也;心如虎狼,行如禽兽,而又恶人之贼己也。谄谀者亲,谏诤者疏,修正为笑,至忠为贼,虽欲无灭亡,得乎哉

以善先人者谓之教,以善和人者谓之顺;以不善先人者谓之谄,以不善和人者谓之谀。是是、非非谓之知,非是、是非谓之愚。是谓是、非谓非曰直。趣舍无定谓之无常,保利弃义谓之至贼。

志意修则骄富贵,道义重则轻王公;内省而外物轻矣。传曰:“君子役物,小人役于物。”此之谓矣。身劳而心安,为之;利少而义多,为之。故良农不为水旱不耕,良贾不为折阅②不市,士君子不为贫穷怠乎道。

夫骥一日而千里,驽马十驾则亦及之矣故跬步而不休跛鳖千里累土而不辍,丘山崇成。彼人之才性之相县也,岂若跛鳖之与六骥足哉 然而跛鳖致之,六骥不致,是无他故焉,或为之或不为尔!道虽迩,不行不至;事虽小,不为不成。其为人也多暇日者,其出入③不远矣。

(节选自《荀子·修身》,有删改)

文本二:

古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

(节选自《礼记·大学之道》)

[注] ①菑然:如同有灾害在身。“菑”同“灾”。②折(zhé)阅:低价销售,亏损。③入:疑为“人”之误。

温故知新

解释下列加点字的意思。

1.见善——积善成德(《劝学》)

2.愀然必以自省也——苏子愀然(《赤壁赋》)

3.愀然必以自省也——君子博学而日参省乎己(《劝学》)

4.好善无厌——夫晋,何厌之有(《烛之武退秦师》)

5.修正为笑——议法度而修之于朝廷(《答司马谏议书》)

6.道虽迩——遐迩闻名

7.其为人也多暇日者——奚暇治礼义哉(《齐桓晋文之事》)

8.其出入不远矣——古之圣人,其出人也远矣(《师说》)

习题演练

1.文中画波浪线的部分有三处需要加句读,请将相应位置的答案标号写在下面的横线上。(3分)

驽马A十驾B则C亦D及E之F矣G故H跬步I而不休J跛鳖K千里L累土M而N不辍

2.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“故君子隆师而亲友”的“隆”与“先达德隆望尊”的“隆”(《送东阳马生序》)不同义。

B.不肖,常用来表达子不如其父,引申为不才、不贤。“不肖子孙”的“不肖”就是其引申义。

C.格物,是儒家思想的一个重要概念,意思是推究事物的原理。“格”,推究。

D.《礼记》,儒家经典之一,成书于汉代,是秦汉以前各种礼仪论著的选集。

3.下列对原文有关内容的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.荀子对“见善”与“见不善”所持的态度,与《论语》中的名句“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”所表达的道理是一致的。

B.一个人追求美好的品行,从不厌烦,既能接受别人的劝谏,又能以正确的态度去劝诫他人,这样的人一定会一天天取得进步。

C.品德修养高的人不会太在意富贵,不会让外物主宰自己的心灵,而小人可能会受到名利等外物的役使。

D.《礼记》在阐述格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下之间的关系时,运用了顶真的修辞手法,语言回环往复,富有音律美。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)趣舍无定谓之无常,保利弃义谓之至贼。

(2)志意修则骄富贵,道义重则轻王公;内省而外物轻矣。

5.两个文本都讲了修身的意义,其侧重点有何不同 (3分)

答案与分层梯度式解析

基础过关练

一、

1.①性情安和 ②安乐,安逸 ③安身 ④疑问代词,表示反问,相当于“怎么” ⑤安稳,稳定 ⑥疑问代词,表示反问,相当于“哪里”

2.①动词,彰明/形容词,美好的 ②鲜明 ③明亮 ④显明,清楚

3.①使……真诚 ②连词,如果,果真 ③副词,确实,的确 ④真诚,真心

4.①根本,主要的、基础的东西 ②草木的根 ③本来,原来 ④原来的,固有的 ⑤量词,书籍的册、部

5.①介词,在 ②介词,从 ③介词,对于 ④介词,引出被动行为的施事者,相当于“被” ⑤介词,表示比较,相当于“比” ⑥介词,可译为“向”

6.①处事合宜 ②能 ③同“德”,感恩、感激 ④得到,获得

7.①修养,修行 ②长,这里指身高 ③修建,建造

二、

1.家族中的各种关系。

2.动词“至”和介词“于”连用,相当于“到”。

三、

1.形容词作动词,彰明

2.形容词作名词,道德修养的境界

3.形容词的使动用法,使……整齐有序

4.形容词的使动用法,使……端正

5.形容词的使动用法,使……真诚

四、

特殊句式:状语后置句,介词(于)+名词或名词性词组(天下)放在句末。正常语序:古之欲于天下明明德者。

译文:古代那些想要在天下彰明美德的人。

五、

1. 舍本逐末:舍弃事物的根本的、主要的部分,而去追求细枝末节,指轻重倒置。本句说的是做事不够直接,绕了远,应该用“舍近求远”。舍近求远:舍弃近的寻找远的,比喻做事走弯路或方法不对头。

2.√ 格物致知:推究事物的原理法则而总结为理性知识。

六、

1. 国人中的上层为卿、大夫、士,下层为庶人。

2.√

3. “《乐经》”错误,应为“《春秋》”。

4.√

七、

1.自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

2.物有本末 事有终始

3.知止而后有定 定而后能静

4.古之欲明明德于天下者 先治其国

5.知所先后 则近道矣

6.欲治其国者 先齐其家

7.静而后能安 安而后能虑

8.致知在格物 物格而后知至

片段阅读练

1.A “小人”为主语,“闲居”为状语,“为”为谓语,“不善”意为不好的事情,作“为”的宾语,所以“小人闲居”和“为不善”之间不可断开,故A项错误。

2.C A.形容词作动词,厌恶。B.形容词作动词,彰明。C.形容词的使动用法,使……整齐有序。D.形容词作动词,匡正。故选C。

3.答案 ①推究明白事物的原理,获得知识。②不要自欺欺人,哪怕是独处的时候,也一定要使自己的行为谨慎、一丝不苟。③选择至善的道德,并且坚守不渝。

解析 课文《大学之道》中提到“诚”的部分主要是“欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。致知在格物”,由此可知,要推究明白事物的原理,获得知识。

材料一中提到“诚”的部分主要是“所谓诚其意者,毋自欺也。如恶恶臭,如好好色,此之谓自谦。故君子必慎其独也”,由此可知,不要自欺欺人,哪怕是独处的时候,也一定要使自己的行为谨慎、一丝不苟。

材料二中提到“诚”的部分主要是“诚者,天之道也……诚之者,择善而固执之者也”,由此可知,要选择至善的道德,并且坚守不渝。

[参考译文]

材料一:

使意念真诚的意思是说,不要自己欺骗自己。要像厌恶腐臭的气味一样,要像喜爱美丽的女人一样,这就叫作自我满足。所以品德高尚的人在独处时一定要慎重!品德低下的人在私下里做坏事,没有什么做不出来的,一见到品德高尚的人便躲躲闪闪,掩盖自己所做的坏事,而夸耀自己好的一面。(殊不知)别人看你,就像能看见你的心肺肝脏一样清楚,那么这样做有什么好处呢 这就叫作内心的真实一定会表现于外,所以品德高尚的人在独处时一定要慎重。

材料二:

真诚是上天的原则,追求真诚是做人的原则。天生真诚的人,不用勉强就能做到,不用思考就能拥有,自然而然地符合上天的原则,这样的人是圣人。努力做到真诚,就要选择美好的目标执着追求。广泛地学习,详细地求教,谨慎地思考,明晰地辨别,切实地实行。有未学之事,必须学会,学不会绝不放下;有未问之事,必须问明白,问而未知绝不放下;有未思之理,必须思而彻悟,思不彻悟绝不放下;有未辨之义,必须辨明,辨不明绝不放下;有未实行之事,必须切实地实行,行不切实绝不放下。别人一次就能做好的事情,只要自己肯做上百次也一定能做好;别人要十次能做好的事情,只要自己肯做上千次也一定能做好。如果真能这样做,即使愚笨也一定会变得聪明,即使柔弱也一定会变得刚强。

4.C A.正确。“不足以动众”中的“动”,感动。“影布石上。佁然不动”中的“动”,活动。B.正确。“就贤体远”中的“就”,接近,靠近。“金就砺则利”中的“就”,接近,靠近。C.“含义相同”错误。“是以虽离师辅而不反”中的“反”,违背。“寒暑易节,始一反焉”中的“反”,同“返”,往返。D.正确。“凡学之道”中的“凡”,大凡,大概。“凡六百一十六言”中的“凡”,总共,共。故选C。

5.答案 这样以后就足以教化人民、改变风俗,使近处的人心悦诚服,使远方的人都来依附。

解析 “然后”,这样以后;“易”,改变;“说”,同“悦”,这里是使动用法,使……喜悦、高兴;“怀”,这里是使动用法,使……依附。

6.答案 ①必修上册课文《劝学》是站在教育者的角度,面向的群体是学习者。

②本文是站在统治者的角度,面向的群体是教育工作者。

解析 必修上册课文《劝学》中,第一段,“学不可以已”提出了中心论点;第二段,指出了学习的作用;第三段,讲述了学习的意义;第四段,主要论述了学习的方法和态度。因此,它面向的群体主要是学习者。

本文中,根据原文“比年入学,中年考校。一年视离经辨志……谓之小成”“大学之教也时,教必有正业,退息必有居”“记问之学,不足以为人师……虽舍之可也”可知,本文主要讲述的是教学制度和教师选拔等问题,因此,它面向的群体是教育工作者。

[参考译文]

思考问题符合原则,广求贤能的人,足以获得小的名声,但不足以感动群众。接近贤能的人,体恤和自己疏远的人,足以感动群众,但不足以教化人民。君子如果想要教化人民,形成好的风俗,就必须要从兴办教育入手啊。

古代进行教育的场所,家里有私塾,党有称为庠的学校,遂有称为序的学校,国家有太学。新生每年都可入学,隔年考试一次。第一年考查学生是否读断经书文句,明察圣贤志向;第三年考查学生是否专心致力于学业,能否和同学和睦相处;第五年考查学生是否广学博览,亲敬师长;第七年考查学生在学术上的见解和择友的眼光,称之为“小成”。第九年考查学生是否能够触类旁通,知识渊博通达,临事不惑,不违背老师的教诲,称之为“大成”。这样以后就足以教化人民、改变风俗,使近处的人心悦诚服,远方的人都来依附,这就是大学教育的途径。

大学的教育活动按时令进行,教导学生,一定有正式的课业;休息的时候,一定有课外作业。学生能安心学习,亲近师长,乐于交朋友,并深信所学之道,因此即使离开师长辅导也不会违背所学的道理。

大凡求学的道理之中,尊敬老师是最难做到的。尊师才能重道,重道才能使人敬重学业。

仅仅靠背诵和记忆前人的东西而没有自己的见解和想法,这样的人是不足以给别人当老师的。老师必须善于根据学生的疑问进行讲解,只有当学生没有能力提出问题的时候,才可以直接讲给他听;如果讲了他仍不懂,不必强求他一定要懂,可以暂时停止讲解。

7.答案 礼崩乐坏(或:名实不符)

解析 先读懂这则材料,再结合材料的意思分析当时社会现象的特点。材料一的意思是“孔子说:‘觚不像觚,还是觚吗 还是觚吗 ’”,孔子看到一个酒器与原来叫作“觚”的酒器已经不同了,但是人们依然叫它“觚”。对此,孔子表示不满。他觉得既然东西已经名实不符了,就应该赶紧给它正名,使其名实相符。故材料一反映了当时礼崩乐坏(或:名实不符)的社会现象。

8.答案 认识:①“礼”是外在形式,“仁”是它的内核。②礼的特点是约束自己,尊重他人。无论是富贵之人,还是贫贱之人,都应“知好礼”,做到不骄不淫,志向不因环境变化而改变。

启发:践行礼,不仅要专注于外在的形式,更要注重内在的修养。

解析 首先理解三则材料的内容。材料一,孔子借助“觚不觚,觚哉 觚哉 ”的感叹,讽刺当时礼崩乐坏(或:名实不符)的社会现象。材料二,孔子指出礼、乐的核心与根本是仁,没有仁爱之心的人,根本谈不上什么礼、乐的问题。材料三,强调“礼”就是放低身份,尊敬别人,其本质不会因为人物身份的变化而发生变化。根据上述分析整理出答案即可。

[参考译文]

材料一 孔子说:“觚不像觚,还是觚吗 还是觚吗 ”

材料二 孔子说:“一个人如果没有仁爱之心,怎样对待礼呢 一个人如果没有仁爱之心,怎样对待乐呢 ”

材料三 礼,是放低自己的身份而尊敬别人。即使是挑着担子贩卖货物的人,也一定有令人尊敬的地方,更何况富裕显贵的人呢 人在富裕显贵的时候懂得爱好礼,就不会骄纵放荡。人在贫穷卑贱的时候懂得爱好礼,就能坚守志向而不丧气。

能力提升练

温故知新

1.美好的品德、行为

2.容色改变的样子

3.省察

4.满足

5.修正

6.近

7.空闲,闲暇

8.超出,高出

习题演练

1.GJL “则”连接“驽马十驾”和“亦及之矣”,三者中间不能断开;“矣”是句末语气词,后面应断开;“故”,意思是“所以,因此”,一般位于句首,其前应断开,故G处断开。“跛鳖千里”是主谓结构,意思完整,其前后均应断开;“跬步而不休”和“累土而不辍”结构一致,意思完整,“休”后和“累”前应断开,故J、L处断开。故在G、J、L三处断开。

2.B A.正确。“故君子隆师而亲友”的“隆”意为“尊重,尊崇”,“先达德隆望尊”的“隆”意为“高”。B.错误。“不肖子孙”的“不肖”意为“品行不好”,不是“不肖”的引申义。C.正确。D.正确。

3.B “从不厌烦”错,原文中的“无厌”意为不满足;“又能以正确的态度去劝诫他人”错,原文中的“能诫”意为能引以为戒。

4.答案 (1)取舍没有标准叫作反复无常,为了保住利益而舍弃道义叫作大贼。

(2)意志修养好了就会蔑视富贵,以道义为重就会轻视王公;省察内心就会轻视外物。

解析 (1)“趣”,取;“谓”,叫作,称作;“至贼”,大贼。

(2)“骄”,蔑视;两个“轻”,轻视;“内省”,省察内心,自我反省。

5.答案 文本一的侧重点是修身有利于人自身的成长,修身可以让人自身有所进步,不会为外物所役使。

文本二的侧重点是修身有助于治家治国,修身是治家治国的前提。

解析 文本一:由“见善……以自存也;见不善……以自省也”可知,“自存”是指使自己也有这种好的品行,“自省”是指反省自己,这是说修身对于人自身的成长的价值;再结合“志意修则骄富贵,道义重则轻王公;内省而外物轻矣”“君子役物,小人役于物”可知,修身可以让人自身有所进步,不会为外物所役使。

文本二:由“古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身”“身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平”可知,文本二主要是谈修身对于治家治国的价值,要想把国家治理好,需要先把家治理好,而要想把家治理好,需要先修养自己的身心,所以修身是治家治国的前提。

[参考译文]

文本一:

见到好的品行,认真整饬,一定要使自己也有这种好的品行;见到不好的品行,容色改变,一定要拿它来反省自己;好的品行存在于自己身上,坚定不移地来珍爱自己;不良品行存在于自己身上,就像灾害在身一样,一定要憎恨自己。所以,批评我而又批评得恰当的人,就是我的老师;肯定我而又肯定得恰当的人,就是我的朋友;谄媚奉承我的人,就是陷害我的贼人。所以君子尊敬老师,亲近朋友,因而憎恶贼人。喜好好的品行而不满足,受到劝谏而能引以为戒,即使想不进步,可能吗 小人与此相反,制造祸乱,却讨厌别人非议自己;特别不贤,却想让人家认为自己贤能;内心像虎狼,行为像禽兽,却又讨厌别人说自己坏话。谄媚奉承自己的人就亲近,规劝自己的人就疏远,把纠正自己的错误的言论看作是讥笑,把极端忠诚的行为看作是伤害,这种人即使想不灭亡,可能吗

用善来引导别人叫作教,用善来附和别人叫作顺;用不善来引导别人叫作谄,用不善来附和别人叫作谀。把对的当作对的,把错的看作错的,这就叫作智;把错的认作对的,把对的认作错的,这就叫作愚。对的就说它对,错了就说它错,这就叫作直。取舍没有标准叫作反复无常,为了保住利益而舍弃道义叫作大贼。

意志修养好了就会蔑视富贵,以道义为重就会轻视王公;省察内心就会轻视外物。古书上说:“君子役使外物,小人被外物役使。”说的就是这个意思。身体劳累而内心安定,就去做;利益少而道义多,就去做。所以好的农夫不会因为旱涝而不耕种,好的商人不会因为亏损而不做买卖,士人与君子不会因为贫穷而怠慢道义。

那骏马一天能跑千里,劣马跑上十天也就到达了。所以半步半步地走下去而不停止,瘸腿的乌龟也能走一千里;不停地堆积泥土,高大的山丘也能堆成。人与人之间才性的悬殊,哪里像瘸腿的乌龟和六匹骏马相比差距那么大呢 然而,瘸腿的乌龟能到达,六匹骏马却到不了,这没有其他的原因,只是乌龟去做,骏马不去做罢了!道路虽近,不走就到不了;事情虽小,不做就做不成。那些总是有很多空闲时间的人,他超出常人不会很远。

文本二:

参考译文见《疑难破》。

31