高中语文 5.3 人皆有不忍人之心(作业练习)---选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 高中语文 5.3 人皆有不忍人之心(作业练习)---选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 39.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-10-28 17:11:24 | ||

图片预览

文档简介

*人皆有不忍人之心

基础过关练

一、通假字:写出下列通假字所通之字并解释。

1.非所以内交于孺子之父母也

2.若火之始然

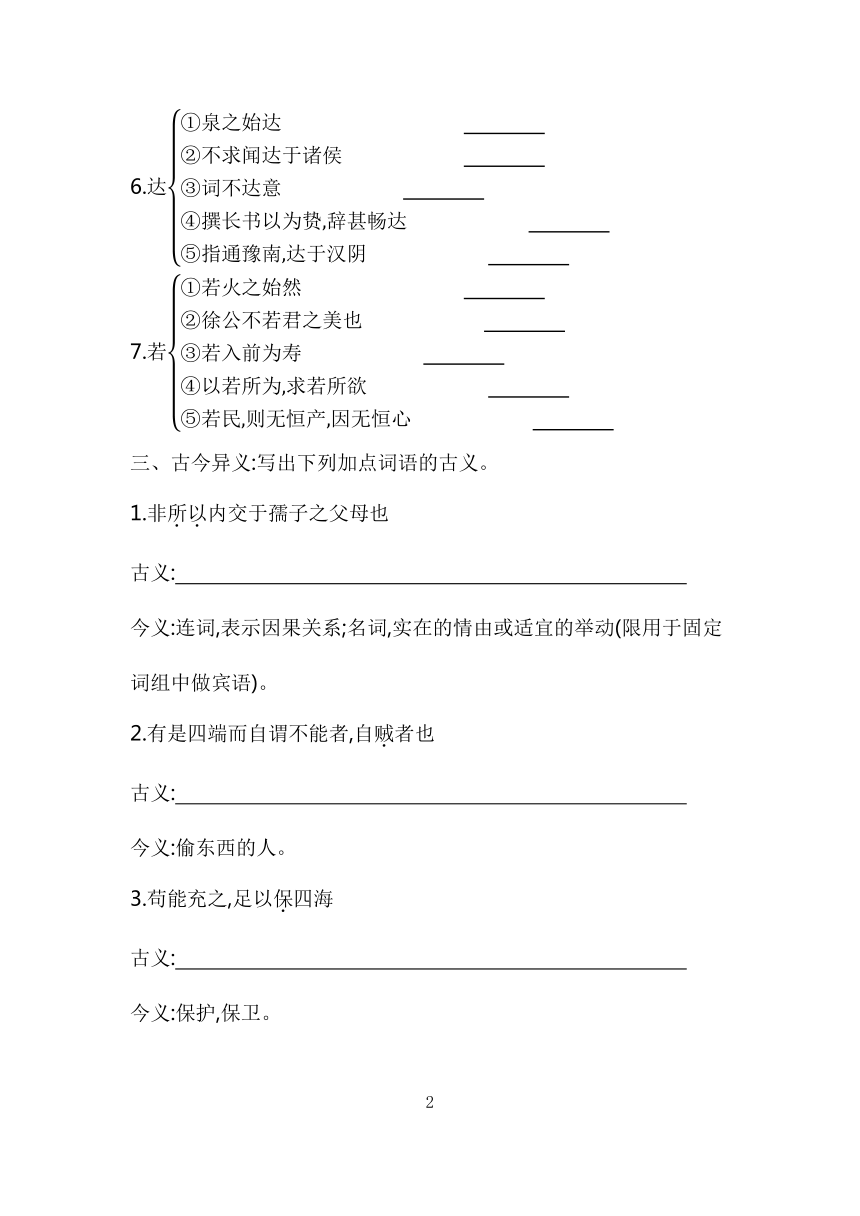

二、一词多义:解释下列加点的字。

1.行

2.运

3.要

4.让

5.端

6.达

7.若

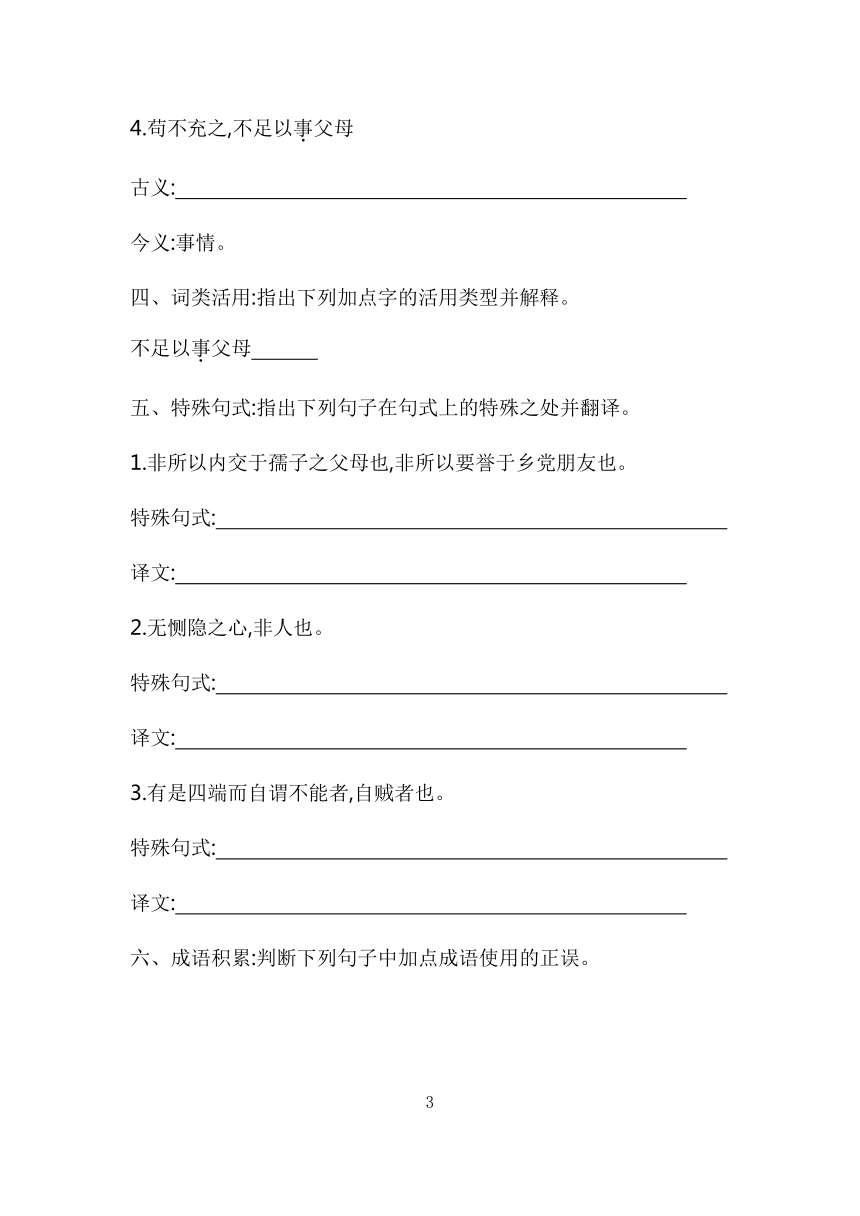

三、古今异义:写出下列加点词语的古义。

1.非所以内交于孺子之父母也

古义:

今义:连词,表示因果关系;名词,实在的情由或适宜的举动(限用于固定词组中做宾语)。

2.有是四端而自谓不能者,自贼者也

古义:

今义:偷东西的人。

3.苟能充之,足以保四海

古义:

今义:保护,保卫。

4.苟不充之,不足以事父母

古义:

今义:事情。

四、词类活用:指出下列加点字的活用类型并解释。

不足以事父母

五、特殊句式:指出下列句子在句式上的特殊之处并翻译。

1.非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也。

特殊句式:

译文:

2.无恻隐之心,非人也。

特殊句式:

译文:

3.有是四端而自谓不能者,自贼者也。

特殊句式:

译文:

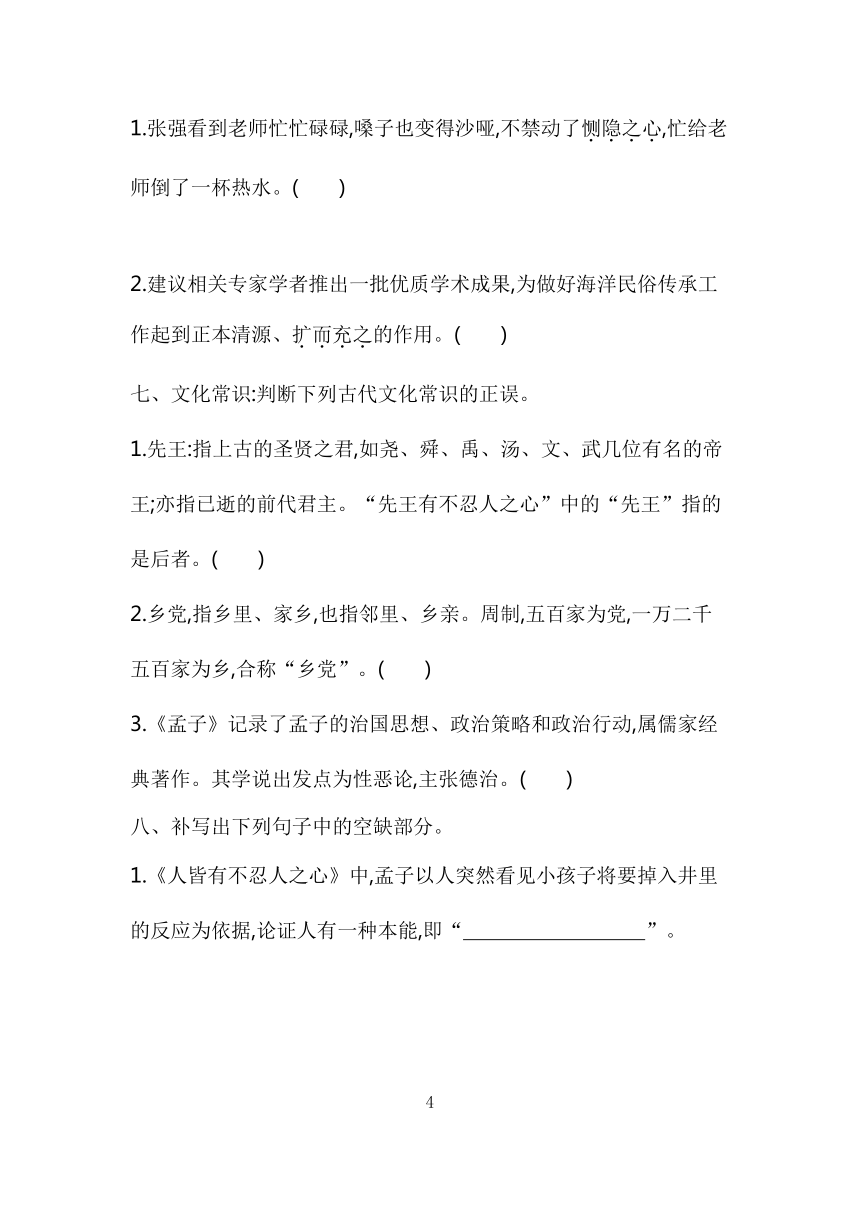

六、成语积累:判断下列句子中加点成语使用的正误。

1.张强看到老师忙忙碌碌,嗓子也变得沙哑,不禁动了恻隐之心,忙给老师倒了一杯热水。( )

2.建议相关专家学者推出一批优质学术成果,为做好海洋民俗传承工作起到正本清源、扩而充之的作用。( )

七、文化常识:判断下列古代文化常识的正误。

1.先王:指上古的圣贤之君,如尧、舜、禹、汤、文、武几位有名的帝王;亦指已逝的前代君主。“先王有不忍人之心”中的“先王”指的是后者。( )

2.乡党,指乡里、家乡,也指邻里、乡亲。周制,五百家为党,一万二千五百家为乡,合称“乡党”。( )

3.《孟子》记录了孟子的治国思想、政治策略和政治行动,属儒家经典著作。其学说出发点为性恶论,主张德治。( )

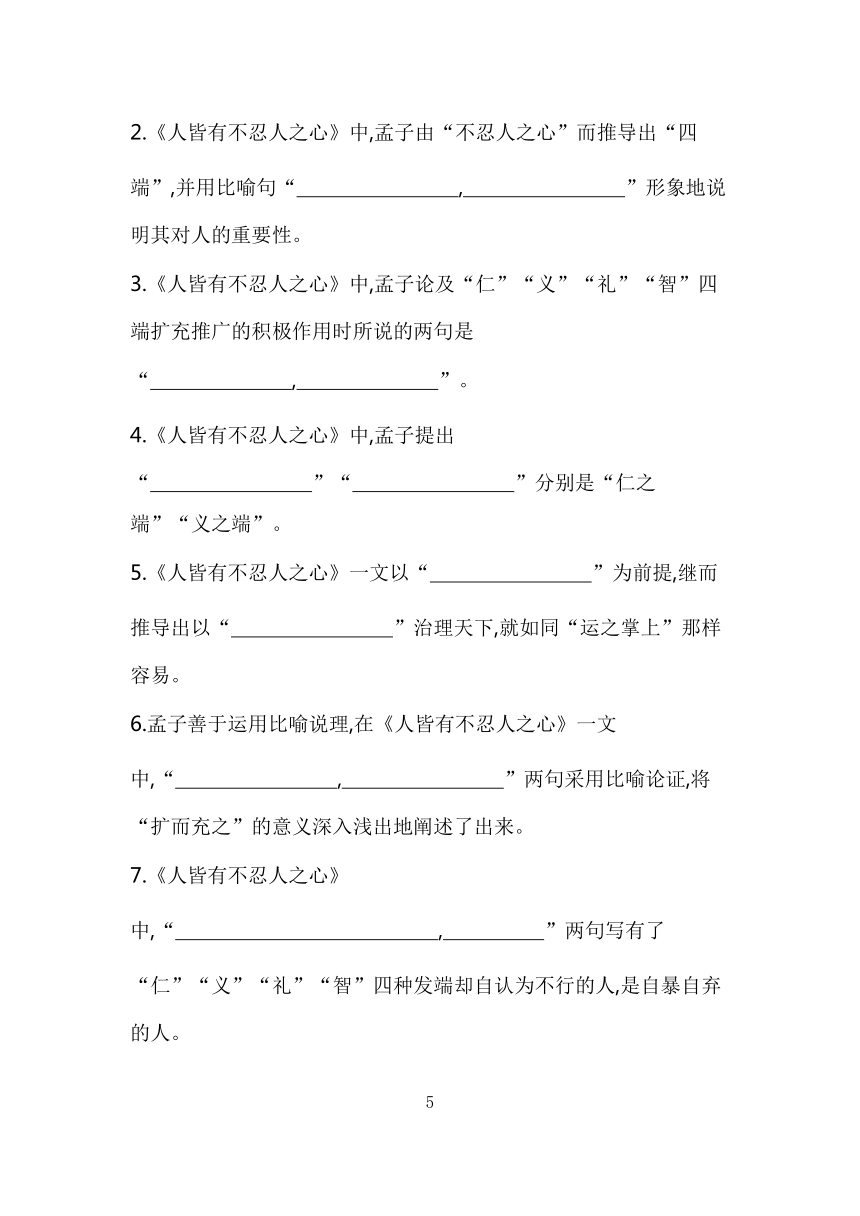

八、补写出下列句子中的空缺部分。

1.《人皆有不忍人之心》中,孟子以人突然看见小孩子将要掉入井里的反应为依据,论证人有一种本能,即“ ”。

2.《人皆有不忍人之心》中,孟子由“不忍人之心”而推导出“四端”,并用比喻句“ , ”形象地说明其对人的重要性。

3.《人皆有不忍人之心》中,孟子论及“仁”“义”“礼”“智”四端扩充推广的积极作用时所说的两句是“ , ”。

4.《人皆有不忍人之心》中,孟子提出“ ”“ ”分别是“仁之端”“义之端”。

5.《人皆有不忍人之心》一文以“ ”为前提,继而推导出以“ ”治理天下,就如同“运之掌上”那样容易。

6.孟子善于运用比喻说理,在《人皆有不忍人之心》一文中,“ , ”两句采用比喻论证,将“扩而充之”的意义深入浅出地阐述了出来。

7.《人皆有不忍人之心》中,“ , ”两句写有了“仁”“义”“礼”“智”四种发端却自认为不行的人,是自暴自弃的人。

8.《人皆有不忍人之心》中,孟子论及“仁”“义”“礼”“智”如果不能扩充推广就不能用来侍奉父母的两句是“ , ”。

9.《人皆有不忍人之心》中,孟子认为先王有怜爱体恤百姓之心,就可以实行仁政的两句是:“ , 。”

片段阅读练

一、阅读下面的文言文,完成问题。

(公孙丑问曰:)“敢问夫子恶乎长 ”

曰:“我知言,我善养吾浩然之气。”

“敢问何谓浩然之气 ”

曰:“难言也。其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。其为气也,配义与道;无是,馁也。心勿忘,勿助长也。无若宋人然宋人有闵其苗之不长而揠之者芒芒然归谓其人曰:‘今日病矣!予助苗长矣!’其子趋而往视之,苗则槁矣。天下之不助苗长者寡矣。助之长者,揠苗者也,非徒无益,而又害之。”

(节选自《孟子·公孙丑上》,有删改)

1.下列各句中,关于加点字“而”的解说,正确的一项是( )

A.以直养而无害——连词,表示并列,相当于“和”“与”

B.而翁归,自与汝覆算耳——代词,你

C.其子趋而往视之——连词,表示顺承,相当于“就”“才”

D.人而不仁,如礼何——连词,表示假设,相当于“如果”

2.下列对文中画波浪线的部分的分析,错误的一项是( )

A.“宋人”是“若”的宾语,且“然”在句中表示转折,引起后面的内容,“然”前面应该断句。

B.“宋人有闵其苗之不长而揠之者”与“蚓无爪牙之利”都是定语后置句,句子后面应断开。

C.“芒芒然”是状语,修饰后面的谓语动词“归”,二者之间不能断开。

D.“谓”是谓语,后面“其人”是其宾语,“谓”与前面“归”的主语一样,都是“宋人”,其前应断开。

3.以下各组句子中,全都符合孟子“浩然之气”之说的一组是( )

①两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。

②人生自古谁无死 留取丹心照汗青。

③留将正气冲霄汉,著成信史照尘寰。

④寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。

⑤先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

⑥字字看来皆是血,十年辛苦不寻常。

A.①③⑥ B.③④⑥

C.②④⑤ D.①②⑤

二、阅读下面的文言文,完成问题。

齐宣王问卿,孟子曰:“王何卿之问也 ”

王曰:“卿不同乎 ”

曰:“不同。有贵戚之卿,有异姓之卿。”

王曰:“请问贵戚之卿。”

曰:“君有大过则谏,反复之而不听则易位。”

王勃然乎变色。曰:“王勿疑也。王问臣,臣不敢不以正对。”

王色定,然后问异姓之卿,曰:“君有过则谏,反复之而不听则去。”

(节选自《孟子·万章下》,有删改)

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

王勃然乎变色。曰:“王勿疑也。王问臣,臣不敢不以正对。”

5.孟子是怎样看待“卿”的 请结合材料简要概括。

三、阅读下面的文言文,完成问题。

白圭曰:“丹之治水①也愈于禹。”

孟子曰:“子过矣。禹之治水,水之道也,是故禹以四海为壑②,今吾子以邻国为壑。水逆行谓之洚水,洚水者洪水也,仁人之所恶也,吾子过矣。”

(节选自《孟子·告子下》,有删改)

[注] ①丹之治水:白圭,名丹,字圭,战国时水利专家,其治水主要在于筑堤塞穴。②壑:沟池,沟壑,这里指受水处。

6.下列句子中加点的“之”的用法不同于其他三项的一项是( )

A.丹之治水也愈于禹

B.禹之治水,水之道也

C.人之有是四端也

D.先王有不忍人之心

7.白圭治水与大禹治水有何不同

8.简要分析材料中所体现出的孟子的有关思想。

能力提升练

阅读下面的文言文,完成问题。(20分)

文本一:

齐宣王问曰:“交邻国有道乎 ”

孟子对曰:“有。惟仁者为能以大事小,是故汤事葛、文王事昆夷;惟智者为能以小事大,故大王事獯鬻①、句践事吴。以大事小者,乐天者也;以小事大者,畏天者也。乐天者保天下,畏天者保其国,《诗》云:‘畏天之威,于时保之。’”

王曰:“大哉言矣!寡人有疾,寡人好勇。”

对曰:“王请无好小勇。夫抚剑疾视曰‘彼恶敢当我哉’,此匹夫之勇,敌一人者也,王请大之。《书》曰:‘天降下民,作之君,作之师。惟曰其助上帝宠之四方,有罪无罪惟我在,天下曷敢有越厥志 ’一人衡行于天下,武王耻之,此武王之勇也,而武王亦一怒而安天下之民。今王亦一怒而安天下之民,民惟恐王之不好勇也!”

(节选自《孟子·梁惠王下》,有删改)

文本二:

齐人伐燕取之,诸侯将谋救燕宣王曰诸侯多谋伐寡人者何以待之 ”

孟子对曰:“臣闻七十里为政于天下者,汤是也,未闻以千里畏人者也。《书》曰‘汤一征自葛始’,天下信之,东面而征,西夷怨;南面而征,北狄怨,曰:‘奚为后我!’民望之若大旱之望云霓也,归市者不止,耕者不变,诛其君而吊其民,若时雨降,民大悦,《书》曰:‘徯我后,后来其苏。’

“今燕虐其民,王往而征之,民以为将拯己于水火之中也,箪食壶浆以迎王师。若杀其父兄,系累其子弟,毁其宗庙,迁其重器,如之何其可也 天下固畏齐之强也,今又倍地而不行仁政,是动天下之兵也。王速出令,反其旄倪②,止其重器,谋于燕众置君,而后去之,则犹可及止也。”

(节选自《孟子·梁惠王下》,有删改)

[注] ①獯鬻,即猃狁,当时北方的少数民族。②旄倪:老人和小孩。旄,同“耄”,老人。倪,幼儿。

温故知新

解释下列加点字的意思。

1.彼恶敢当我哉——锐不可当

2.天下曷敢有越厥志——思厥先祖父(《六国论》)

3.武王耻之——其下圣人也亦远矣,而耻学于师(《师说》)

4.民惟恐王之不好勇也——王无异于百姓之以王为爱也(《齐桓晋文之事》)

5.民惟恐王之不好勇也——知之者不如好之者(《<论语>十二章》)

习题演练

1.文本二画波浪线的部分有三处需要断句,请将相应位置的答案标号写在下面的横线上。(3分)

诸侯将谋A救燕B宣王C曰D诸侯多谋E伐寡F人者G何以待之

2.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.道,文中指方法或原则;与《<论语>十二章》中“朝闻道,夕死可矣”的“道”词性一致但意思不同。

B.《诗》,指《诗经》;《书》,指《尚书》。二者与《礼》《易》《春秋》《乐》统称为“六艺”。

C.“保其国”中的“国”指君主的统治范围,和“去国怀乡”(《岳阳楼记》)中的“国”含义相同。

D.夷,既可特指东边的少数民族,也可泛指少数民族,文中“昆夷”“西夷”的“夷”均是泛指。

3.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.孟子认为商汤侍奉葛国,文王侍奉昆夷,二人都是有智慧的君主;大王侍奉獯鬻,句践侍奉吴国,二人都是有仁德的君主。

B.当齐宣王思想矛盾时,孟子由小及大,鼓励齐宣王杜绝匹夫之勇,而要如周武王一般,扩大自己的“勇”来安天下之民。

C.孟子把各国百姓盼望商汤来征伐自己的国家,比作久旱之地盼望乌云和虹霓,形象生动地表现了百姓的迫切心理。

D.齐宣王征伐燕国后,孟子建议要尽快发出命令,遣回掳掠的燕国老少,停止搬运燕国的宝器,选立燕王,并从燕国撤军。

4.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)夫抚剑疾视曰“彼恶敢当我哉”,此匹夫之勇,敌一人者也。

(2)天下固畏齐之强也,今又倍地而不行仁政,是动天下之兵也。

5.倡导“仁政”思想的孟子为何先赞成齐宣王伐燕,后又建议其撤军 请结合材料二简要分析。(3分)

答案与分层梯度式解析

基础过关练

一、

1.同“纳”,结纳,结交

2.同“燃”,燃烧

二、

1.①实施 ②行走 ③古诗的一种体裁 ④行动,作为

2.①运转,转动 ②搬运,运送

3.①求取 ②同“邀”,邀请 ③想要

4.①谦让,退让 ②责备 ③推辞

5.①萌芽,发端 ②边际,末端 ③端正,不斜 ④古代的一种礼服

6.①流通,指泉水涌出 ②得志,显贵 ③表达 ④通 ⑤至

7.①如同,像 ②及,比得上 ③代词,你 ④如此 ⑤连词,至于

三、

1.连词,表原因,因为。

2.伤害。

3.安定。

4.侍奉。

四、

名词作动词,侍奉

五、

1.特殊句式:①状语后置句,介词(于)+名词或名词性词组(孺子之父母/乡党朋友)放在句末。正常语序:非所以于孺子之父母内交也,非所以于乡党朋友要誉也。②判断句,“……也”表判断。

译文:并非因为想要和这个小孩子的父母结交,并非因为想要在同乡朋友中博取名誉。

2.特殊句式:判断句,“……也”表判断。

译文:没有怜悯之心,不能算是人。

3.特殊句式:①宾语前置句,宾语“自”置于动词“谓、贼”之前。正常语序:有是四端而谓自不能者,贼自者也。②判断句,“……者……也”表判断。

译文:有了这四种发端却认为自己不行的人,是伤害自己。

六、

1. 恻隐之心:对遭到不幸的人表示同情怜悯的心情。不合语境。

2.√ 扩而充之:在原有的基础上加以扩展,充实内容。

七、

1. “先王有不忍人之心”中的“先王”指的是前者。

2.√

3. “其学说出发点为性恶论”错误。其学说出发点应为“性善论”。

八、

1.不忍人之心

2.人之有是四端也 犹其有四体也

3.苟能充之 足以保四海

4.恻隐之心 羞恶之心

5.人皆有不忍人之心 不忍人之政

6.若火之始然 泉之始达

7.有是四端而自谓不能者 自贼者也

8.苟不充之 不足以事父母

9.先王有不忍人之心 斯有不忍人之政矣

片段阅读练

1.C “其子趋而往视之”中的“而”是连词,表示方式或状态。

2.A “宋人然”是“若”的宾语,其中“然”是指示代词,意为“那样”,应该在宾语“宋人然”后面断开。

3.C ①句表达情意长久不必朝夕相守的爱情观。不符合孟子“浩然之气”之说。

②句表达为国尽忠、青史留名的爱国精神。符合孟子“浩然之气”之说。

③句赞扬司马迁刚正不阿的品格,其正气直冲上天。符合孟子“浩然之气”之说。

④句抒发为祖国、为人民而献身的精神。符合孟子“浩然之气”之说。

⑤句表达范仲淹忧国忧民、以天下为己任的济世情怀。符合孟子“浩然之气”之说。

⑥句说曹雪芹写《红楼梦》的不易。不符合孟子“浩然之气”之说。

故选C。

[参考译文]

(公孙丑问:)“请问夫子所擅长的是哪一方面 ”

(孟子)说:“我懂得言辞,我善于养护我的浩然之气。”

(公孙丑说:)“请问什么叫作浩然之气 ”

(孟子)说:“难以说清楚。它作为一种气,可谓最广大而且最刚健,用正义去培养它而不加损害,它就会充满天地之间。它作为一种气,与义和道相配;没有这义和道,它就萎靡不振了。内心不要忘记它,不要促使它成长。不要像宋国的某个人那样。宋国有个担忧他家的禾苗生长太慢就去用手把禾苗拔高了的人,他疲倦地回到家,对家人说:‘今天太劳累了!我帮助禾苗生长了!’他的儿子快步赶到田地去看,禾苗却干枯了。天下不去揠苗助长的人很少见了。促使它生长的人是拔苗助长的人,不仅没有用处,而且还损害了它。”

4.答案 齐宣王突然变了脸色。孟子说:“大王不要怀疑。大王问我,我不敢不用实话回答。”

解析 “勃然”,突然;“变色”,面色改变,神色变动;“疑”,怀疑;“正”,正直的话,实话。

5.答案 ①卿分贵戚之卿和异姓之卿。②前者在国君犯大错时劝谏,反复劝谏不从就改立国君。③后者在国君犯错时劝谏,反复劝谏不从就离开。

解析 由原文“不同。有贵戚之卿,有异姓之卿”可知,卿分贵戚之卿和异姓之卿。

由原文“王曰:‘请问贵戚之卿。’”“曰:‘君有大过则谏,反复之而不听则易位。’”可知,贵戚之卿在国君犯大错时劝谏,反复劝谏不从就改立国君。

由原文“然后问异姓之卿,曰:‘君有过则谏,反复之而不听则去。’”可知,异姓之卿在国君犯错时劝谏,反复劝谏不从就离开。

[参考译文]

齐宣王问有关公卿的事,孟子说:“大王所问的是哪种公卿 ”

齐宣王说:“公卿难道还有不同吗 ”

孟子说:“有不同。有和王室同宗的公卿,有非王族的公卿。”

齐宣王说:“请问和王室同宗的公卿。”

孟子说:“国君若有重大错误,他便劝谏,反复劝谏而不听从就改立国君。”

齐宣王突然变了脸色。孟子说:“大王不要怀疑。大王问我,我不敢不用实话回答。”

齐宣王脸色平静了,又问非王族的公卿,孟子说:“国君若有错误,他便劝谏,反复劝谏而不听从就离去。”

6.D A、B、C三项中的“之”,用于主谓之间,取消句子的独立性。D项中的“之”,助词,相当于“的”。故选D。

7.答案 白圭治水筑堤塞穴,让水流入邻国;大禹治水顺应水的自然规律,让水流入四海。

解析 由“禹之治水,水之道也……仁人之所恶也”以及注释可知,大禹治水是按照水的自然规律而疏导,所以将水导入四海;而白圭治水是筑堤塞穴,将水导入邻国。由此可知,白圭治水筑堤塞穴,让水流入邻国;大禹治水顺应水的自然规律,让水流入四海。

8.答案 民本思想。孟子把百姓的利益放在首位,认为统治者的德行很重要,所以孟子肯定大禹将水导入四海,于人无害且造福人民的做法,而否定白圭将水堵塞之后使之流向邻国的这种损人利己的做法。

解析 材料所体现的主要是孟子的“民本思想”,即把百姓的利益放在首位。所以,当白圭夸耀自己治水比大禹强的时候,孟子毫不客气地指出“以邻国为壑”是一种错误的做法,让洪水在邻国肆虐,丝毫不考虑邻国百姓,只顾自己眼前的利益。可见白圭的治水方法急功近利,损人利己,与孟子的民本思想相悖。

[参考译文]

白圭(对孟子)说:“我治水胜过大禹。”

孟子说:“您错了。大禹治水,是按照水的自然规律疏导,因此大禹把四海作为蓄水的沟壑,如今您把邻国当作蓄水的沟壑。水逆流行进,叫作洚水,洚水就是洪水,这是仁爱的人所憎恨的,您错了。”

能力提升练

温故知新

1.抵挡,挡住

2.相当于“其”

3.以……为耻

4.用于主谓之间,取消句子独立性

5.喜爱,爱好

习题演练

1.BDG 第一个“诸侯”是“将谋救燕”的主语,“诸侯将谋救燕”为主谓宾结构完整的句子,其后应断开,故在B处断开;“曰”为对话标志,“曰”后应断开,故在D处断开;“诸侯多谋伐寡人者”为主谓宾结构完整的句子,其后应断开,故在G处断开。故选BDG。

2.C A.正确。“道”,名词,方法或原则/名词,真理。B.正确。C.“含义相同”错,“去国怀乡”中的“国”是国都的意思,二者含义不同。D.正确。故选C。

3.A “孟子认为商汤侍奉葛国,文王侍奉昆夷,二人都是有智慧的君主;大王侍奉獯鬻,句践侍奉吴国,二人都是有仁德的君主”错,由原文“惟仁者为能以大事小……句践事吴”可知,应是“孟子认为商汤侍奉葛国,文王侍奉昆夷,二人都是有仁德的君主;大王侍奉獯鬻,句践侍奉吴国,二人都是有智慧的君主”。

4.答案 (1)(有人动辄)按着剑怒视,说‘他怎么敢抵挡我呢’,这只是匹夫之勇,只能与一个人对抗。

(2)天下各国本来就害怕齐国的强大,现在(齐国)土地又扩大了一倍,却不实行仁政,这自然会激起天下各国兴兵讨伐。

解析 (1)“疾视”,怒视;“恶”,疑问代词,怎么;“敌”,抵挡,对抗。

(2)“固”,本来;“倍地”,扩大一倍土地;“是”,这;“动”,激起。

5.答案 ①齐宣王征伐燕国,可以拯救燕国百姓于水火之中,符合“仁政”思想,所以孟子赞成齐宣王伐燕。②现在(齐国)土地又增加了,齐宣王却不实行仁政,招致天下各国兴兵讨伐,所以孟子建议齐宣王撤军。

解析 由原文“今燕虐其民,王往而征之,民以为将拯己于水火之中也”可知,齐宣王征伐燕国,可以拯救燕国百姓于水火之中,符合“仁政”思想,所以孟子赞成齐宣王伐燕。

由原文“今又倍地而不行仁政,是动天下之兵也”可知,现在(齐国)土地又增加了,齐宣王却不实行仁政,招致天下各国兴兵讨伐,所以孟子建议齐宣王撤军。

[参考译文]

文本一:

齐宣王问道:“和邻国相交有什么原则吗 ”

孟子答道:“有。只有仁爱的人才能够用大国来服侍小国,所以商汤服侍葛国、周文王服侍昆夷;只有聪明的人才能够用小国服侍大国,所以大王(古公亶父)服侍獯鬻、句践服侍吴国。以大国服侍小国的,是乐于接受天命的人;以小国服侍大国的,是畏惧天命的人。乐于接受天命的人足以安定天下,畏惧天命的人足以保住自己的国家,(正如)《诗经》所说:‘畏惧上天的威严,才能得到安定。’”

宣王说:“您说得太好了!(不过)我有个毛病,就是喜好勇武。”

孟子答道:“那就请您不要喜好匹夫之勇。(有人动辄)按着剑怒视,说‘他怎么敢抵挡我呢’,这只是匹夫之勇,只能与一个人对抗,希望您能够喜好大勇。《尚书》说:‘上天降生人民,(为他们)设立了君主,设立了老师。(君主和老师的)唯一责任是帮助上天来绥靖四方,有罪者和无罪者都由我负责,普天之下有谁敢超越他的本分来胡作妄为 ’(如有)一人在天下横行霸道,周武王便认为是自己的耻辱,这是周武王之勇,而周武王也是一发怒而使天下的百姓得到安定。如今您(如果)也是一发怒而使天下的百姓得到安定,天下的百姓还唯恐您不喜好勇武呢!”

文本二:

齐国攻打燕国,占领了它,其他诸侯国正商议要救助燕国,齐宣王问道:“各诸侯国都商议着来攻打我,用什么办法对付他们呢 ”

孟子答道:“我听说有凭借纵横七十里的国土来治理天下的,商汤就是这样,却没有听说拥有纵横一千里的国土而害怕别国的。《尚书》说‘商汤征伐从葛国开始’,天下人都相信他(是为了解救人民),因此他向东方进军,西方部族的百姓便不高兴;向南方进军,北方部族的百姓便不高兴,说道:‘为什么把我们放到后面呢 ’人民盼望他就好像大旱时盼望乌云和虹霓一样,(在商汤的征伐过程中)经商的人照常来往,种田的人照常下地,(商汤只是)诛杀那些暴虐的国君,抚慰那些被残害的百姓,(他的到来,)就像降下及时雨一样,百姓非常高兴,《尚书》说:‘等待我们的君王,君王来了我们也就复活了。’

“现在燕国的君主虐待百姓,大王前去征伐他,那里的百姓认为您是要把他们从水深火热的苦难中解救出来,因此都用箪盛着饭、用壶盛着酒浆来欢迎您的军队。如果杀害他们的父兄,掳掠他们的子弟,毁坏他们的宗庙,搬走他们的宝器,这样怎么能行呢 天下各国本来就害怕齐国的强大,现在(齐国)土地又扩大了一倍,却不实行仁政,这自然会激起天下各国兴兵讨伐。请您赶快发出命令,遣回掳掠的燕国老少,停止搬运燕国的宝器,和燕国民众协商选立一位燕王,然后从燕国撤军,这样,使各国停止起兵也还来得及。”

29

基础过关练

一、通假字:写出下列通假字所通之字并解释。

1.非所以内交于孺子之父母也

2.若火之始然

二、一词多义:解释下列加点的字。

1.行

2.运

3.要

4.让

5.端

6.达

7.若

三、古今异义:写出下列加点词语的古义。

1.非所以内交于孺子之父母也

古义:

今义:连词,表示因果关系;名词,实在的情由或适宜的举动(限用于固定词组中做宾语)。

2.有是四端而自谓不能者,自贼者也

古义:

今义:偷东西的人。

3.苟能充之,足以保四海

古义:

今义:保护,保卫。

4.苟不充之,不足以事父母

古义:

今义:事情。

四、词类活用:指出下列加点字的活用类型并解释。

不足以事父母

五、特殊句式:指出下列句子在句式上的特殊之处并翻译。

1.非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也。

特殊句式:

译文:

2.无恻隐之心,非人也。

特殊句式:

译文:

3.有是四端而自谓不能者,自贼者也。

特殊句式:

译文:

六、成语积累:判断下列句子中加点成语使用的正误。

1.张强看到老师忙忙碌碌,嗓子也变得沙哑,不禁动了恻隐之心,忙给老师倒了一杯热水。( )

2.建议相关专家学者推出一批优质学术成果,为做好海洋民俗传承工作起到正本清源、扩而充之的作用。( )

七、文化常识:判断下列古代文化常识的正误。

1.先王:指上古的圣贤之君,如尧、舜、禹、汤、文、武几位有名的帝王;亦指已逝的前代君主。“先王有不忍人之心”中的“先王”指的是后者。( )

2.乡党,指乡里、家乡,也指邻里、乡亲。周制,五百家为党,一万二千五百家为乡,合称“乡党”。( )

3.《孟子》记录了孟子的治国思想、政治策略和政治行动,属儒家经典著作。其学说出发点为性恶论,主张德治。( )

八、补写出下列句子中的空缺部分。

1.《人皆有不忍人之心》中,孟子以人突然看见小孩子将要掉入井里的反应为依据,论证人有一种本能,即“ ”。

2.《人皆有不忍人之心》中,孟子由“不忍人之心”而推导出“四端”,并用比喻句“ , ”形象地说明其对人的重要性。

3.《人皆有不忍人之心》中,孟子论及“仁”“义”“礼”“智”四端扩充推广的积极作用时所说的两句是“ , ”。

4.《人皆有不忍人之心》中,孟子提出“ ”“ ”分别是“仁之端”“义之端”。

5.《人皆有不忍人之心》一文以“ ”为前提,继而推导出以“ ”治理天下,就如同“运之掌上”那样容易。

6.孟子善于运用比喻说理,在《人皆有不忍人之心》一文中,“ , ”两句采用比喻论证,将“扩而充之”的意义深入浅出地阐述了出来。

7.《人皆有不忍人之心》中,“ , ”两句写有了“仁”“义”“礼”“智”四种发端却自认为不行的人,是自暴自弃的人。

8.《人皆有不忍人之心》中,孟子论及“仁”“义”“礼”“智”如果不能扩充推广就不能用来侍奉父母的两句是“ , ”。

9.《人皆有不忍人之心》中,孟子认为先王有怜爱体恤百姓之心,就可以实行仁政的两句是:“ , 。”

片段阅读练

一、阅读下面的文言文,完成问题。

(公孙丑问曰:)“敢问夫子恶乎长 ”

曰:“我知言,我善养吾浩然之气。”

“敢问何谓浩然之气 ”

曰:“难言也。其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。其为气也,配义与道;无是,馁也。心勿忘,勿助长也。无若宋人然宋人有闵其苗之不长而揠之者芒芒然归谓其人曰:‘今日病矣!予助苗长矣!’其子趋而往视之,苗则槁矣。天下之不助苗长者寡矣。助之长者,揠苗者也,非徒无益,而又害之。”

(节选自《孟子·公孙丑上》,有删改)

1.下列各句中,关于加点字“而”的解说,正确的一项是( )

A.以直养而无害——连词,表示并列,相当于“和”“与”

B.而翁归,自与汝覆算耳——代词,你

C.其子趋而往视之——连词,表示顺承,相当于“就”“才”

D.人而不仁,如礼何——连词,表示假设,相当于“如果”

2.下列对文中画波浪线的部分的分析,错误的一项是( )

A.“宋人”是“若”的宾语,且“然”在句中表示转折,引起后面的内容,“然”前面应该断句。

B.“宋人有闵其苗之不长而揠之者”与“蚓无爪牙之利”都是定语后置句,句子后面应断开。

C.“芒芒然”是状语,修饰后面的谓语动词“归”,二者之间不能断开。

D.“谓”是谓语,后面“其人”是其宾语,“谓”与前面“归”的主语一样,都是“宋人”,其前应断开。

3.以下各组句子中,全都符合孟子“浩然之气”之说的一组是( )

①两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。

②人生自古谁无死 留取丹心照汗青。

③留将正气冲霄汉,著成信史照尘寰。

④寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。

⑤先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

⑥字字看来皆是血,十年辛苦不寻常。

A.①③⑥ B.③④⑥

C.②④⑤ D.①②⑤

二、阅读下面的文言文,完成问题。

齐宣王问卿,孟子曰:“王何卿之问也 ”

王曰:“卿不同乎 ”

曰:“不同。有贵戚之卿,有异姓之卿。”

王曰:“请问贵戚之卿。”

曰:“君有大过则谏,反复之而不听则易位。”

王勃然乎变色。曰:“王勿疑也。王问臣,臣不敢不以正对。”

王色定,然后问异姓之卿,曰:“君有过则谏,反复之而不听则去。”

(节选自《孟子·万章下》,有删改)

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

王勃然乎变色。曰:“王勿疑也。王问臣,臣不敢不以正对。”

5.孟子是怎样看待“卿”的 请结合材料简要概括。

三、阅读下面的文言文,完成问题。

白圭曰:“丹之治水①也愈于禹。”

孟子曰:“子过矣。禹之治水,水之道也,是故禹以四海为壑②,今吾子以邻国为壑。水逆行谓之洚水,洚水者洪水也,仁人之所恶也,吾子过矣。”

(节选自《孟子·告子下》,有删改)

[注] ①丹之治水:白圭,名丹,字圭,战国时水利专家,其治水主要在于筑堤塞穴。②壑:沟池,沟壑,这里指受水处。

6.下列句子中加点的“之”的用法不同于其他三项的一项是( )

A.丹之治水也愈于禹

B.禹之治水,水之道也

C.人之有是四端也

D.先王有不忍人之心

7.白圭治水与大禹治水有何不同

8.简要分析材料中所体现出的孟子的有关思想。

能力提升练

阅读下面的文言文,完成问题。(20分)

文本一:

齐宣王问曰:“交邻国有道乎 ”

孟子对曰:“有。惟仁者为能以大事小,是故汤事葛、文王事昆夷;惟智者为能以小事大,故大王事獯鬻①、句践事吴。以大事小者,乐天者也;以小事大者,畏天者也。乐天者保天下,畏天者保其国,《诗》云:‘畏天之威,于时保之。’”

王曰:“大哉言矣!寡人有疾,寡人好勇。”

对曰:“王请无好小勇。夫抚剑疾视曰‘彼恶敢当我哉’,此匹夫之勇,敌一人者也,王请大之。《书》曰:‘天降下民,作之君,作之师。惟曰其助上帝宠之四方,有罪无罪惟我在,天下曷敢有越厥志 ’一人衡行于天下,武王耻之,此武王之勇也,而武王亦一怒而安天下之民。今王亦一怒而安天下之民,民惟恐王之不好勇也!”

(节选自《孟子·梁惠王下》,有删改)

文本二:

齐人伐燕取之,诸侯将谋救燕宣王曰诸侯多谋伐寡人者何以待之 ”

孟子对曰:“臣闻七十里为政于天下者,汤是也,未闻以千里畏人者也。《书》曰‘汤一征自葛始’,天下信之,东面而征,西夷怨;南面而征,北狄怨,曰:‘奚为后我!’民望之若大旱之望云霓也,归市者不止,耕者不变,诛其君而吊其民,若时雨降,民大悦,《书》曰:‘徯我后,后来其苏。’

“今燕虐其民,王往而征之,民以为将拯己于水火之中也,箪食壶浆以迎王师。若杀其父兄,系累其子弟,毁其宗庙,迁其重器,如之何其可也 天下固畏齐之强也,今又倍地而不行仁政,是动天下之兵也。王速出令,反其旄倪②,止其重器,谋于燕众置君,而后去之,则犹可及止也。”

(节选自《孟子·梁惠王下》,有删改)

[注] ①獯鬻,即猃狁,当时北方的少数民族。②旄倪:老人和小孩。旄,同“耄”,老人。倪,幼儿。

温故知新

解释下列加点字的意思。

1.彼恶敢当我哉——锐不可当

2.天下曷敢有越厥志——思厥先祖父(《六国论》)

3.武王耻之——其下圣人也亦远矣,而耻学于师(《师说》)

4.民惟恐王之不好勇也——王无异于百姓之以王为爱也(《齐桓晋文之事》)

5.民惟恐王之不好勇也——知之者不如好之者(《<论语>十二章》)

习题演练

1.文本二画波浪线的部分有三处需要断句,请将相应位置的答案标号写在下面的横线上。(3分)

诸侯将谋A救燕B宣王C曰D诸侯多谋E伐寡F人者G何以待之

2.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.道,文中指方法或原则;与《<论语>十二章》中“朝闻道,夕死可矣”的“道”词性一致但意思不同。

B.《诗》,指《诗经》;《书》,指《尚书》。二者与《礼》《易》《春秋》《乐》统称为“六艺”。

C.“保其国”中的“国”指君主的统治范围,和“去国怀乡”(《岳阳楼记》)中的“国”含义相同。

D.夷,既可特指东边的少数民族,也可泛指少数民族,文中“昆夷”“西夷”的“夷”均是泛指。

3.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.孟子认为商汤侍奉葛国,文王侍奉昆夷,二人都是有智慧的君主;大王侍奉獯鬻,句践侍奉吴国,二人都是有仁德的君主。

B.当齐宣王思想矛盾时,孟子由小及大,鼓励齐宣王杜绝匹夫之勇,而要如周武王一般,扩大自己的“勇”来安天下之民。

C.孟子把各国百姓盼望商汤来征伐自己的国家,比作久旱之地盼望乌云和虹霓,形象生动地表现了百姓的迫切心理。

D.齐宣王征伐燕国后,孟子建议要尽快发出命令,遣回掳掠的燕国老少,停止搬运燕国的宝器,选立燕王,并从燕国撤军。

4.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)夫抚剑疾视曰“彼恶敢当我哉”,此匹夫之勇,敌一人者也。

(2)天下固畏齐之强也,今又倍地而不行仁政,是动天下之兵也。

5.倡导“仁政”思想的孟子为何先赞成齐宣王伐燕,后又建议其撤军 请结合材料二简要分析。(3分)

答案与分层梯度式解析

基础过关练

一、

1.同“纳”,结纳,结交

2.同“燃”,燃烧

二、

1.①实施 ②行走 ③古诗的一种体裁 ④行动,作为

2.①运转,转动 ②搬运,运送

3.①求取 ②同“邀”,邀请 ③想要

4.①谦让,退让 ②责备 ③推辞

5.①萌芽,发端 ②边际,末端 ③端正,不斜 ④古代的一种礼服

6.①流通,指泉水涌出 ②得志,显贵 ③表达 ④通 ⑤至

7.①如同,像 ②及,比得上 ③代词,你 ④如此 ⑤连词,至于

三、

1.连词,表原因,因为。

2.伤害。

3.安定。

4.侍奉。

四、

名词作动词,侍奉

五、

1.特殊句式:①状语后置句,介词(于)+名词或名词性词组(孺子之父母/乡党朋友)放在句末。正常语序:非所以于孺子之父母内交也,非所以于乡党朋友要誉也。②判断句,“……也”表判断。

译文:并非因为想要和这个小孩子的父母结交,并非因为想要在同乡朋友中博取名誉。

2.特殊句式:判断句,“……也”表判断。

译文:没有怜悯之心,不能算是人。

3.特殊句式:①宾语前置句,宾语“自”置于动词“谓、贼”之前。正常语序:有是四端而谓自不能者,贼自者也。②判断句,“……者……也”表判断。

译文:有了这四种发端却认为自己不行的人,是伤害自己。

六、

1. 恻隐之心:对遭到不幸的人表示同情怜悯的心情。不合语境。

2.√ 扩而充之:在原有的基础上加以扩展,充实内容。

七、

1. “先王有不忍人之心”中的“先王”指的是前者。

2.√

3. “其学说出发点为性恶论”错误。其学说出发点应为“性善论”。

八、

1.不忍人之心

2.人之有是四端也 犹其有四体也

3.苟能充之 足以保四海

4.恻隐之心 羞恶之心

5.人皆有不忍人之心 不忍人之政

6.若火之始然 泉之始达

7.有是四端而自谓不能者 自贼者也

8.苟不充之 不足以事父母

9.先王有不忍人之心 斯有不忍人之政矣

片段阅读练

1.C “其子趋而往视之”中的“而”是连词,表示方式或状态。

2.A “宋人然”是“若”的宾语,其中“然”是指示代词,意为“那样”,应该在宾语“宋人然”后面断开。

3.C ①句表达情意长久不必朝夕相守的爱情观。不符合孟子“浩然之气”之说。

②句表达为国尽忠、青史留名的爱国精神。符合孟子“浩然之气”之说。

③句赞扬司马迁刚正不阿的品格,其正气直冲上天。符合孟子“浩然之气”之说。

④句抒发为祖国、为人民而献身的精神。符合孟子“浩然之气”之说。

⑤句表达范仲淹忧国忧民、以天下为己任的济世情怀。符合孟子“浩然之气”之说。

⑥句说曹雪芹写《红楼梦》的不易。不符合孟子“浩然之气”之说。

故选C。

[参考译文]

(公孙丑问:)“请问夫子所擅长的是哪一方面 ”

(孟子)说:“我懂得言辞,我善于养护我的浩然之气。”

(公孙丑说:)“请问什么叫作浩然之气 ”

(孟子)说:“难以说清楚。它作为一种气,可谓最广大而且最刚健,用正义去培养它而不加损害,它就会充满天地之间。它作为一种气,与义和道相配;没有这义和道,它就萎靡不振了。内心不要忘记它,不要促使它成长。不要像宋国的某个人那样。宋国有个担忧他家的禾苗生长太慢就去用手把禾苗拔高了的人,他疲倦地回到家,对家人说:‘今天太劳累了!我帮助禾苗生长了!’他的儿子快步赶到田地去看,禾苗却干枯了。天下不去揠苗助长的人很少见了。促使它生长的人是拔苗助长的人,不仅没有用处,而且还损害了它。”

4.答案 齐宣王突然变了脸色。孟子说:“大王不要怀疑。大王问我,我不敢不用实话回答。”

解析 “勃然”,突然;“变色”,面色改变,神色变动;“疑”,怀疑;“正”,正直的话,实话。

5.答案 ①卿分贵戚之卿和异姓之卿。②前者在国君犯大错时劝谏,反复劝谏不从就改立国君。③后者在国君犯错时劝谏,反复劝谏不从就离开。

解析 由原文“不同。有贵戚之卿,有异姓之卿”可知,卿分贵戚之卿和异姓之卿。

由原文“王曰:‘请问贵戚之卿。’”“曰:‘君有大过则谏,反复之而不听则易位。’”可知,贵戚之卿在国君犯大错时劝谏,反复劝谏不从就改立国君。

由原文“然后问异姓之卿,曰:‘君有过则谏,反复之而不听则去。’”可知,异姓之卿在国君犯错时劝谏,反复劝谏不从就离开。

[参考译文]

齐宣王问有关公卿的事,孟子说:“大王所问的是哪种公卿 ”

齐宣王说:“公卿难道还有不同吗 ”

孟子说:“有不同。有和王室同宗的公卿,有非王族的公卿。”

齐宣王说:“请问和王室同宗的公卿。”

孟子说:“国君若有重大错误,他便劝谏,反复劝谏而不听从就改立国君。”

齐宣王突然变了脸色。孟子说:“大王不要怀疑。大王问我,我不敢不用实话回答。”

齐宣王脸色平静了,又问非王族的公卿,孟子说:“国君若有错误,他便劝谏,反复劝谏而不听从就离去。”

6.D A、B、C三项中的“之”,用于主谓之间,取消句子的独立性。D项中的“之”,助词,相当于“的”。故选D。

7.答案 白圭治水筑堤塞穴,让水流入邻国;大禹治水顺应水的自然规律,让水流入四海。

解析 由“禹之治水,水之道也……仁人之所恶也”以及注释可知,大禹治水是按照水的自然规律而疏导,所以将水导入四海;而白圭治水是筑堤塞穴,将水导入邻国。由此可知,白圭治水筑堤塞穴,让水流入邻国;大禹治水顺应水的自然规律,让水流入四海。

8.答案 民本思想。孟子把百姓的利益放在首位,认为统治者的德行很重要,所以孟子肯定大禹将水导入四海,于人无害且造福人民的做法,而否定白圭将水堵塞之后使之流向邻国的这种损人利己的做法。

解析 材料所体现的主要是孟子的“民本思想”,即把百姓的利益放在首位。所以,当白圭夸耀自己治水比大禹强的时候,孟子毫不客气地指出“以邻国为壑”是一种错误的做法,让洪水在邻国肆虐,丝毫不考虑邻国百姓,只顾自己眼前的利益。可见白圭的治水方法急功近利,损人利己,与孟子的民本思想相悖。

[参考译文]

白圭(对孟子)说:“我治水胜过大禹。”

孟子说:“您错了。大禹治水,是按照水的自然规律疏导,因此大禹把四海作为蓄水的沟壑,如今您把邻国当作蓄水的沟壑。水逆流行进,叫作洚水,洚水就是洪水,这是仁爱的人所憎恨的,您错了。”

能力提升练

温故知新

1.抵挡,挡住

2.相当于“其”

3.以……为耻

4.用于主谓之间,取消句子独立性

5.喜爱,爱好

习题演练

1.BDG 第一个“诸侯”是“将谋救燕”的主语,“诸侯将谋救燕”为主谓宾结构完整的句子,其后应断开,故在B处断开;“曰”为对话标志,“曰”后应断开,故在D处断开;“诸侯多谋伐寡人者”为主谓宾结构完整的句子,其后应断开,故在G处断开。故选BDG。

2.C A.正确。“道”,名词,方法或原则/名词,真理。B.正确。C.“含义相同”错,“去国怀乡”中的“国”是国都的意思,二者含义不同。D.正确。故选C。

3.A “孟子认为商汤侍奉葛国,文王侍奉昆夷,二人都是有智慧的君主;大王侍奉獯鬻,句践侍奉吴国,二人都是有仁德的君主”错,由原文“惟仁者为能以大事小……句践事吴”可知,应是“孟子认为商汤侍奉葛国,文王侍奉昆夷,二人都是有仁德的君主;大王侍奉獯鬻,句践侍奉吴国,二人都是有智慧的君主”。

4.答案 (1)(有人动辄)按着剑怒视,说‘他怎么敢抵挡我呢’,这只是匹夫之勇,只能与一个人对抗。

(2)天下各国本来就害怕齐国的强大,现在(齐国)土地又扩大了一倍,却不实行仁政,这自然会激起天下各国兴兵讨伐。

解析 (1)“疾视”,怒视;“恶”,疑问代词,怎么;“敌”,抵挡,对抗。

(2)“固”,本来;“倍地”,扩大一倍土地;“是”,这;“动”,激起。

5.答案 ①齐宣王征伐燕国,可以拯救燕国百姓于水火之中,符合“仁政”思想,所以孟子赞成齐宣王伐燕。②现在(齐国)土地又增加了,齐宣王却不实行仁政,招致天下各国兴兵讨伐,所以孟子建议齐宣王撤军。

解析 由原文“今燕虐其民,王往而征之,民以为将拯己于水火之中也”可知,齐宣王征伐燕国,可以拯救燕国百姓于水火之中,符合“仁政”思想,所以孟子赞成齐宣王伐燕。

由原文“今又倍地而不行仁政,是动天下之兵也”可知,现在(齐国)土地又增加了,齐宣王却不实行仁政,招致天下各国兴兵讨伐,所以孟子建议齐宣王撤军。

[参考译文]

文本一:

齐宣王问道:“和邻国相交有什么原则吗 ”

孟子答道:“有。只有仁爱的人才能够用大国来服侍小国,所以商汤服侍葛国、周文王服侍昆夷;只有聪明的人才能够用小国服侍大国,所以大王(古公亶父)服侍獯鬻、句践服侍吴国。以大国服侍小国的,是乐于接受天命的人;以小国服侍大国的,是畏惧天命的人。乐于接受天命的人足以安定天下,畏惧天命的人足以保住自己的国家,(正如)《诗经》所说:‘畏惧上天的威严,才能得到安定。’”

宣王说:“您说得太好了!(不过)我有个毛病,就是喜好勇武。”

孟子答道:“那就请您不要喜好匹夫之勇。(有人动辄)按着剑怒视,说‘他怎么敢抵挡我呢’,这只是匹夫之勇,只能与一个人对抗,希望您能够喜好大勇。《尚书》说:‘上天降生人民,(为他们)设立了君主,设立了老师。(君主和老师的)唯一责任是帮助上天来绥靖四方,有罪者和无罪者都由我负责,普天之下有谁敢超越他的本分来胡作妄为 ’(如有)一人在天下横行霸道,周武王便认为是自己的耻辱,这是周武王之勇,而周武王也是一发怒而使天下的百姓得到安定。如今您(如果)也是一发怒而使天下的百姓得到安定,天下的百姓还唯恐您不喜好勇武呢!”

文本二:

齐国攻打燕国,占领了它,其他诸侯国正商议要救助燕国,齐宣王问道:“各诸侯国都商议着来攻打我,用什么办法对付他们呢 ”

孟子答道:“我听说有凭借纵横七十里的国土来治理天下的,商汤就是这样,却没有听说拥有纵横一千里的国土而害怕别国的。《尚书》说‘商汤征伐从葛国开始’,天下人都相信他(是为了解救人民),因此他向东方进军,西方部族的百姓便不高兴;向南方进军,北方部族的百姓便不高兴,说道:‘为什么把我们放到后面呢 ’人民盼望他就好像大旱时盼望乌云和虹霓一样,(在商汤的征伐过程中)经商的人照常来往,种田的人照常下地,(商汤只是)诛杀那些暴虐的国君,抚慰那些被残害的百姓,(他的到来,)就像降下及时雨一样,百姓非常高兴,《尚书》说:‘等待我们的君王,君王来了我们也就复活了。’

“现在燕国的君主虐待百姓,大王前去征伐他,那里的百姓认为您是要把他们从水深火热的苦难中解救出来,因此都用箪盛着饭、用壶盛着酒浆来欢迎您的军队。如果杀害他们的父兄,掳掠他们的子弟,毁坏他们的宗庙,搬走他们的宝器,这样怎么能行呢 天下各国本来就害怕齐国的强大,现在(齐国)土地又扩大了一倍,却不实行仁政,这自然会激起天下各国兴兵讨伐。请您赶快发出命令,遣回掳掠的燕国老少,停止搬运燕国的宝器,和燕国民众协商选立一位燕王,然后从燕国撤军,这样,使各国停止起兵也还来得及。”

29