高中语文 6.1 《老子》四章(作业练习)---选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 高中语文 6.1 《老子》四章(作业练习)---选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 275.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-10-28 17:11:24 | ||

图片预览

文档简介

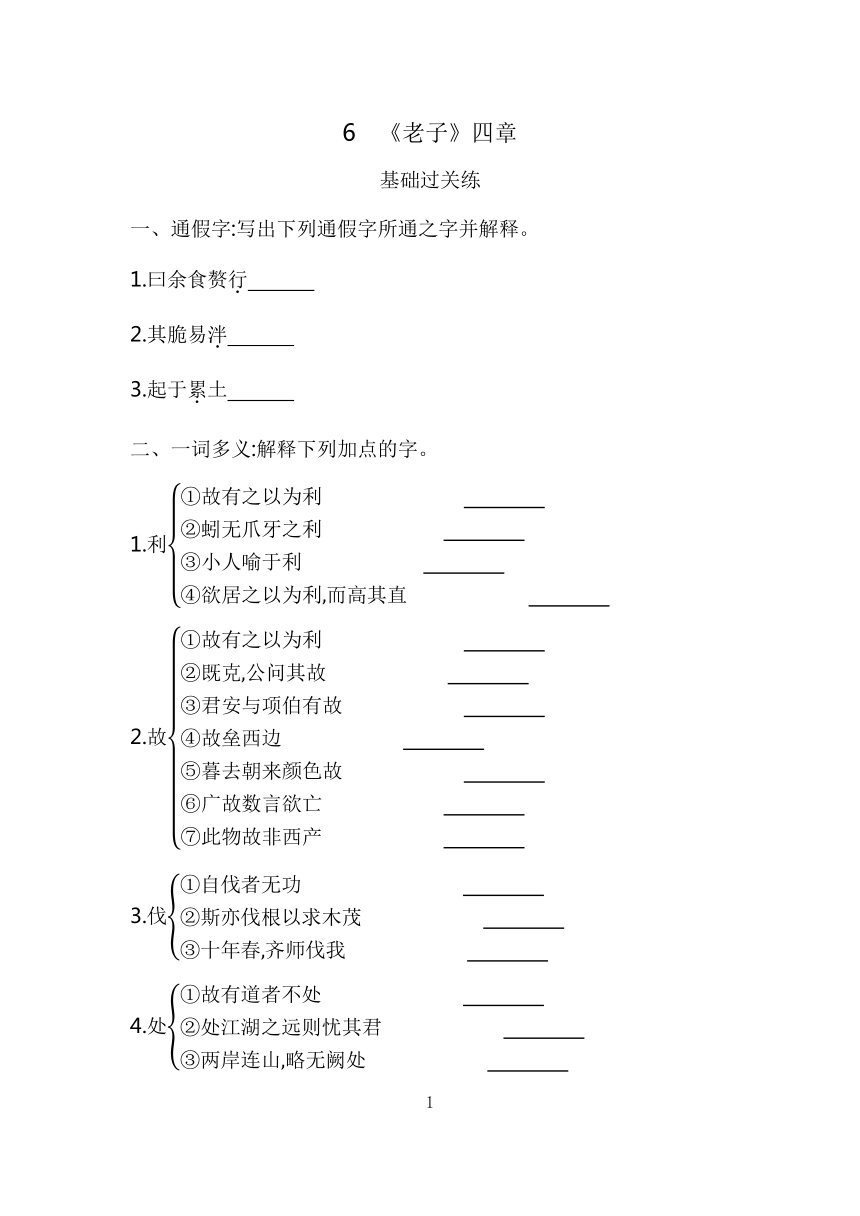

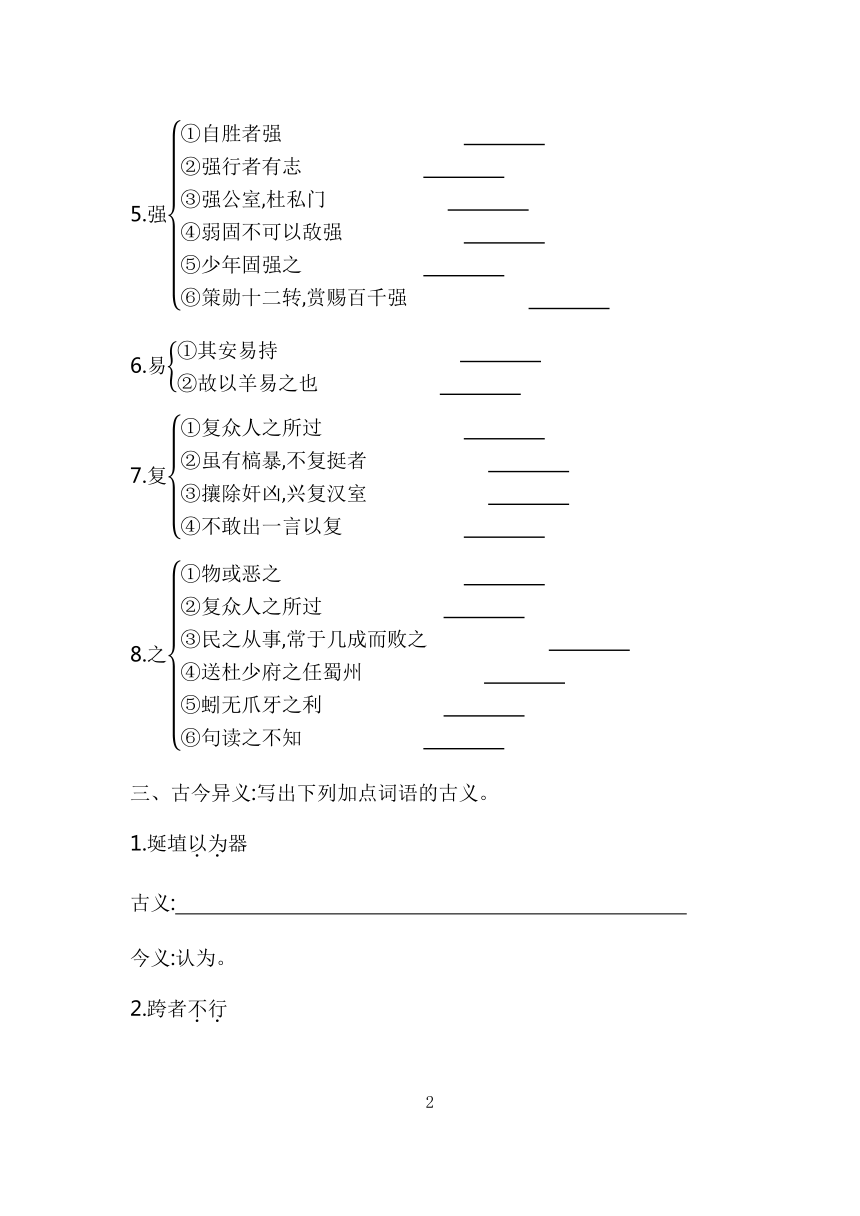

6 《老子》四章

基础过关练

一、通假字:写出下列通假字所通之字并解释。

1.曰余食赘行

2.其脆易泮

3.起于累土

二、一词多义:解释下列加点的字。

1.利

2.故

3.伐

4.处

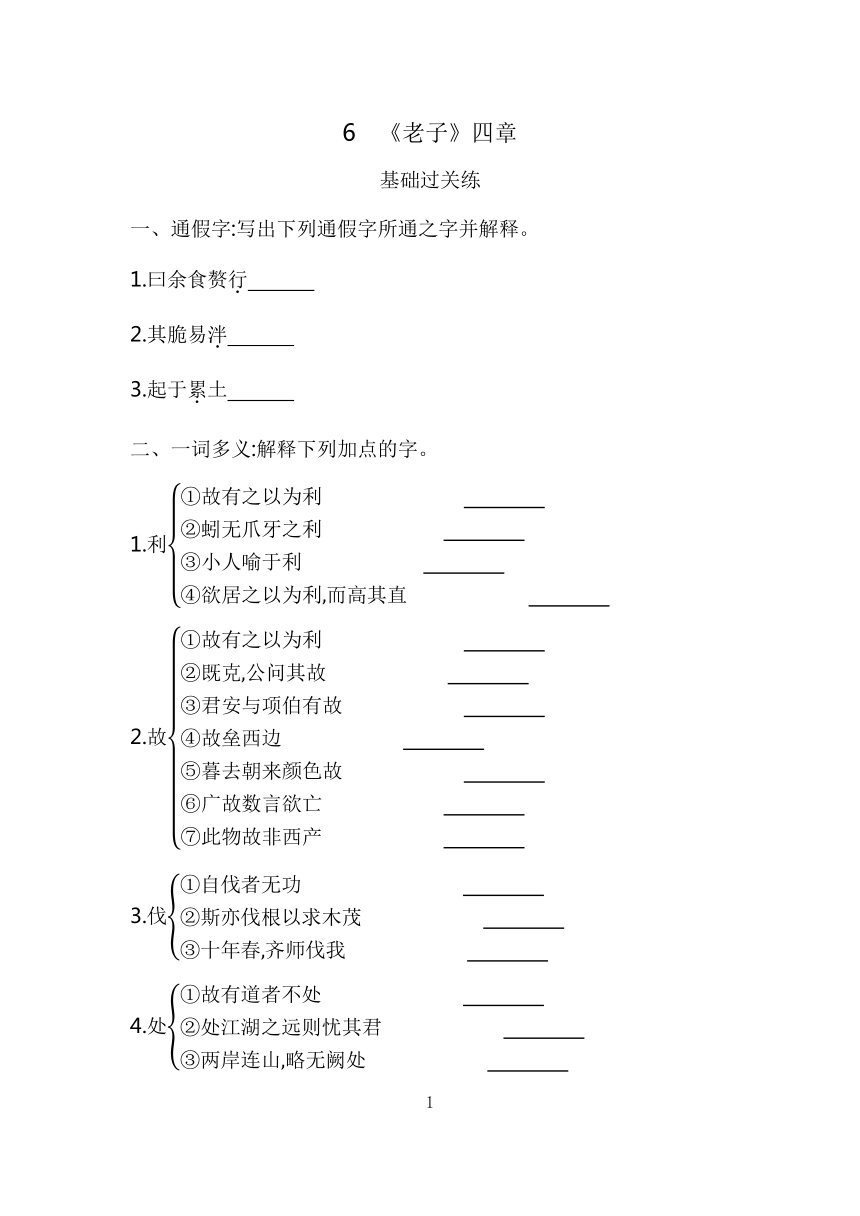

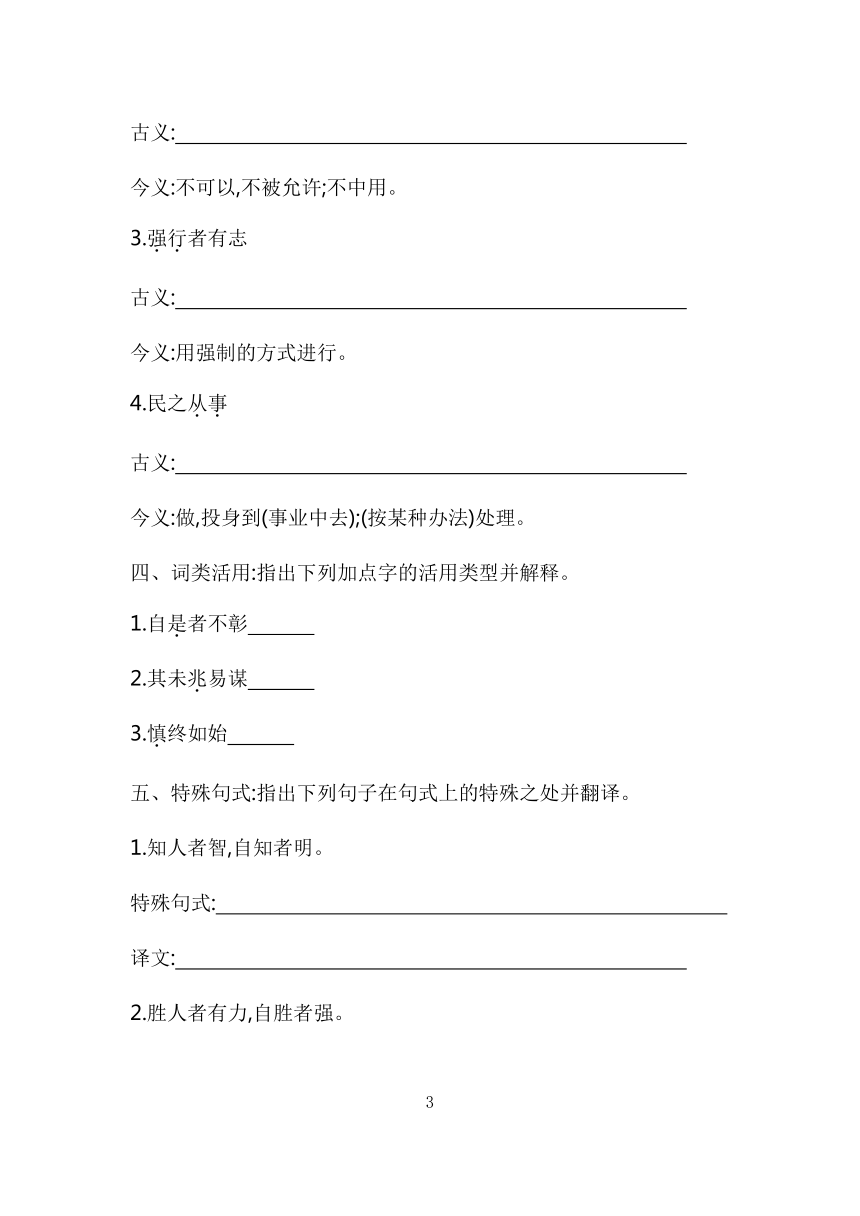

5.强

6.易

7.复

8.之

三、古今异义:写出下列加点词语的古义。

1.埏埴以为器

古义:

今义:认为。

2.跨者不行

古义:

今义:不可以,不被允许;不中用。

3.强行者有志

古义:

今义:用强制的方式进行。

4.民之从事

古义:

今义:做,投身到(事业中去);(按某种办法)处理。

四、词类活用:指出下列加点字的活用类型并解释。

1.自是者不彰

2.其未兆易谋

3.慎终如始

五、特殊句式:指出下列句子在句式上的特殊之处并翻译。

1.知人者智,自知者明。

特殊句式:

译文:

2.胜人者有力,自胜者强。

特殊句式:

译文:

3.为之于未有,治之于未乱。

特殊句式:

译文:

4.合抱之木,生于毫末。

特殊句式:

译文:

5.九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

特殊句式:

译文:

六、成语积累:判断下列句子中加点成语使用的正误。

1.人贵有自知之明,了解别人容易,了解自己难,能够正确认识自己的人是最为明智的。( )

2.倘若自以为是、高高在上,群众看在眼里,自然就有了距离。( )

3.学校应该营造互相切磋、互相借鉴、互相帮助的学习气氛,使学生共同进步,而不应倡导竞争进而滋生攀比和伐功矜能的心态。( )

4.想要顺利完成攻坚目标,既需要持之以恒、慎终如始的态度,也需要久久为功、步步为营的实践。( )

七、文化常识:判断下列古代文化常识的正误。

1.《老子》又称《道德经》,是道家哲学思想的重要来源。它在经、史、子、集中属于“经”。( )

2.辐,车轮的辐条;毂,车轮的中心部位,周围与辐条的一端相接,中间的圆孔用来插车轴,如“三十辐共一毂”。辐凑,车的辐条集凑于车轴心,比喻人或物聚集在一起,也作“辐辏”。( )

3.毫末,毫毛的末端,比喻极其细微的事物。毫,长而尖细的毛;末,物体的端或尾。( )

八、补写出下列句子中的空缺部分。

1.儒、道两家都曾用“行路”来论述积累的重要性,《荀子·劝学》中说“故不积跬步,无以至千里”,《<老子>四章》中说“ , ”。

2.《<老子>四章》中,表明了解别人很重要,认识自己更难能可贵的句子是“ , ”。

3.《<老子>四章》通过列举并分析车子、器皿、屋室等日常生活中的事物,阐明了“ , ”的道理。

4.《<老子>四章》中,以树木为喻,阐明大的事物总是从小的事物发展起来的道理的句子是“ , ”。

5.《<老子>四章》中,老子以“ , ”为喻,引出“自见者”“自是者”“自伐者”“自矜者”的后果都是不好的。

6.自我夸耀只得一时风光,难以维持长久。《<老子>四章》中“ , ”两句充分说明了这个道理。

7.《<老子>四章》中指出,普通人做事总是在接近成功的时候失败,即“ ”,如果能做到“ ”,就不会失败了。

8.《<老子>四章》中指出能战胜别人和能克制自己的弱点的重要性的两句是“ , ”。

9.《<老子>四章》中,“ , ”两句说明一个对自己事业执着追求的人,人可谢世,而其事业、精神却可以万古长青。

10.《<老子>四章》中,老子说自我显露的反而得不到显明,自以为是的反而得不到彰显的句子是“ , ”。

11.我们常说要防患于未然,要未雨绸缪,《<老子>四章》中也表达了同样意思的句子是“ , ”。

片段阅读练

一、阅读下面的文言文,完成问题。

材料一:

子适卫,冉有仆,子曰:“庶矣哉!”

冉有曰:“既庶矣,又何加焉 ”曰:“富之。”

曰:“既富矣,又何加焉 ”曰:“教之。”

(《论语·子路》)

材料二:

我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴。

(《老子》第五十七章)

1.在孔子看来,作为地方长官管理一个地区,应该依次完成 、 、 三个任务。(用原文填空)

2.老子的执政观与孔子有何差异

二、阅读下面的文言文,完成问题。

孔子适周,将问礼于老子。老子曰:“吾闻之,良贾深藏若虚,君子盛德,容貌若愚。去子之骄气与多欲,态色与淫志,是皆无益于子之身。吾所以告子,若是而已。”孔子去,谓弟子曰:“鸟,吾知其能飞;鱼,吾知其能游;兽吾知其能走走者可以为罔游者可以为纶飞者可以为矰。至于龙吾不能知,其乘风云而上天。吾今日见老子,其犹龙邪!”

老子修道德,其学以自隐无名为务。居周久之,见周之衰,乃遂去。至关,关令尹喜曰:“子将隐矣,强为我著书。”于是老子乃著书上下篇,言道德之意五千余言而去,莫知其所终。

(选自《史记·老子韩非列传》)

3.下列对句中加点字的解释,不正确的一项是( )

A.孔子适周 适:到……去

B.去子之骄气与多欲 去:抛弃

C.其学以自隐无名为务 务:义务

D.强为我著书 强:勉强

4.下列选项中加点字的意义和用法,不同的一项是 ( )

A.容貌若愚 仿佛若有光

B.去子之骄气与多欲 失其所与,不知

C.于是老子乃著书上下篇 乃记之而去

D.见周之衰,乃遂去 民之从事

5.给文中画波浪线的部分断句。(限断4处)

兽 吾 知 其 能 走 走 者 可 以 为 罔 游 者 可 以 为 纶 飞 者 可 以 为 矰

三、阅读下面的文言文,完成问题。

材料一:

子曰:“君子矜而不争,群而不党。”

(《论语·卫灵公》)

材料二:

不自见故明,不自是故彰,不自伐故有功,不自矜故长。夫唯不争,故天下莫能与之争。

(《老子》第二十二章)

6.解释下面句子中“矜”的含义。

(1)君子矜而不争

(2)不自矜故长

7.请具体分析材料二中老子的“不争”观,并说说其与材料一中孔子的“不争”有何区别。

能力提升练

阅读下面的文言文,完成问题。(20分)

材料一:

人之所畏,不可不畏。

不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民心不乱。是以圣人之治,虚其心,实其腹;弱其志,强其骨;常使民无知无欲,使夫知者不敢为也。为无为,则无不治矣。

(节选自《老子》)

材料二:

魏武侯问于李克曰:“吴之所以亡者,何也 ”李克对曰:“数战而数胜。”武侯曰:“数战数胜,国之福。其独以亡,何故也 ”对曰:“数战则民罢,数胜则主骄。以骄主使罢民,而国不亡者,天下鲜矣。骄则恣,恣则极物;罢则怨,怨则极虑。上下俱极,吴之亡犹晚矣!”

令尹子佩请饮庄王,庄王许诺。子佩具于强台,庄王不往。明日,子佩北面立于殿下,曰:“昔者君王许之,今不果往。意者臣有罪乎 ”庄王曰:“吾闻子具于强台。强台者,南望料山,以临方皇,左江而右淮,其乐忘死。若吾薄德之人,不可以当此乐也,恐留而不能反。”

成王问政于尹佚,对曰:“使之时而敬顺之,如临深渊,如履薄冰。”王曰:“惧哉,王人乎!”尹佚曰:“天地之间,四海之内,善之则吾畜也,不善则吾仇也。昔夏、商之臣反仇桀、纣,而臣汤、武,宿沙之民皆自攻其君而归神农,此世之所明知也,如何其无惧也 ”

晋伐楚,三舍不止。大夫请击之。庄王曰:“先君之时,晋不伐楚。及孤之身而晋伐楚是孤之过也若何其辱群大夫 ”曰:“先臣之时,晋不伐楚。今臣之身,而晋伐楚,此臣之罪也。请击之。”晋人闻之,曰:“君臣争以过为在己,不可伐也。”夜还师而归。

(节选自《淮南子·道应训》,有删改)

温故知新

请解释下列加点的字。

1.数胜则主骄——诋我夸际遇之盛而骄乡人者(《送东阳马生序》)

2.天下鲜矣——菊之爱,陶后鲜有闻(《爱莲说》)

3.以临方皇——临阵磨枪

4.四海之内——四海亦谬称其氏名(《送东阳马生序》)

5.君臣争以过为在己——是寡人之过也(《烛之武退秦师》)

6.夜还师而归——齐师伐我(《曹刿论战》)

习题演练

1.材料中画波浪线的部分有三处需要断句,请将相应位置的答案标号涂黑。(3分)

及A孤B之C身D而E晋F伐G楚H是I孤J之K过L也M若N何O其P辱Q群R大S夫

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“人之所畏”与《劝学》“蚓无爪牙之利”中的“之”字皆为助词。

B.“弱其志,强其骨”中的“弱”与“强”都是形容词的使动用法。

C.“上下俱极”中的“极”与成语“登峰造极”中的“极”含义相同。

D.“大夫请击之”与《论语·颜渊》“请事斯语矣”中的“请”意思相近。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.老子认为,圣人治理天下时,要常常使百姓无智无欲,让智者不敢肆意妄为;用“无为”的方法来治理天下,那么天下就没有治理不好的。

B.魏武侯认为,屡战屡胜应该是国家的福气;可是李克却告诉他,屡战屡胜容易导致君主骄傲放纵,百姓疲惫不堪,最终导致国家灭亡。

C.庄王答应子佩的邀请后却没有前往,子佩对此感到惶恐;庄王解释了没去赴宴的原因,认为子佩选择强台作为宴请之处,有些不合适。

D.晋国讨伐楚国,楚庄王和大夫们都争着承担责任,率兵抗击晋军,晋人听说这事后,认为不可继续征伐这样的国家,于是连夜撤兵回国。

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗。

(2)若吾薄德之人,不可以当此乐也,恐留而不能反。

5.《淮南子》一书延续了《老子》的诸多思想。在“君主应如何对待百姓”这一问题上,材料二对材料一有怎样的继承与发展 请简要概括。(3分)

高考真题练

文言文阅读之理解并翻译句子

(2023新课标Ⅰ,10—14)阅读下面的文言文,完成问题。(20分)

材料一:

襄子围于晋阳中①,出围,赏有功者五人,高赫为赏首。张孟谈曰:“晋阳之事,赫无大功,今为赏首,何也 ”襄子曰:“晋阳之事,寡人国家危,社稷殆矣。吾群臣无有不骄侮之意者,唯赫子不失君臣之礼,是以先之。”仲尼闻之,曰:“善赏哉,襄子!赏一人而天下为人臣者莫敢失礼矣。”或曰:仲尼不知善赏矣。夫善赏罚者,百官不敢侵职,群臣不敢失礼。上设其法,而下无奸诈之心。如此,则可谓善赏罚矣。襄子有君臣亲之泽,操令行禁止之法,而犹有骄侮之臣,是襄子失罚也。为人臣者,乘事而有功则赏。今赫仅不骄侮,而襄子赏之,是失赏也。故曰:仲尼不知善赏。

(节选自《韩非子·难一》)

材料二:

陈人有武臣,谓子鲋曰②:“韩子立法,其所以异夫子之论者纷如也。予每探其意而校其事,持久历远,遏奸劝善,韩氏未必非,孔氏未必得也。若韩非者,亦当世之圣人也。”子鲋曰:“今世人有言高者必以极天为称,言下者必以深渊为名。好事而穿凿者,必言经以自辅,援圣以自贤,欲以取信于群愚而度其说也。若诸子之书,其义皆然。请略说一隅,而君子审其信否焉。”武臣曰:“诺。”子鲋曰:“乃者赵、韩共并知氏,赵襄子之行赏,先加具臣而后有功。韩非书云夫子善之引以张本然后难之岂有不似哉 然实诈也。何以明其然 昔我先君以春秋哀公十六年四月己丑卒,至二十七年荀瑶与韩、赵、魏伐郑,遇陈恒而还,是时夫子卒已十一年矣,而晋四卿皆在也。后悼公十四年,知氏乃亡。此先后甚远,而韩非公称之,曾无怍意。是则世多好事之徒,皆非之罪也。故吾以是默口于小道,塞耳于诸子久矣。而子立尺表以度天,植寸指以测渊,矇大道而不悟,信诬说以疑圣,殆非所望也。”

(节选自《孔丛子·答问》)

[注] ①襄子:赵襄子。春秋末年,知、赵、韩、魏四家把持晋国国政,称“晋四卿”。晋阳之战,知氏(荀瑶)联合韩、魏攻赵,反被赵襄子联合韩、魏灭杀。②子鲋:孔鲋,孔子八世孙。

1.材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请将相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

韩非书A云夫子B善之C引D以张本E然F后难之G岂有H不似哉

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.围,指被围困,“傅说举于版筑之间”的“举”表示被选拔,两者用法相同。

B.劝,指鼓励、劝勉,与《兼爱》“不可以不劝爱人”中的“劝”词义不相同。

C.具臣,文中与“有功”相对,是指没有功劳的一般人臣,具体就是指高赫。

D.诬说,指没有事实依据的胡说妄言,与现在所说的“诬蔑之辞”并不一样。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.主上设置有关法令,令行禁止,群臣不敢越职侵权,也没有了奸诈之心,他们履职行事,有了功劳就能得到赏赐,韩非认为这样才叫“善赏罚”。

B.在武臣看来,韩非与孔子观点不同的地方很多,在遏奸劝善等方面,韩非不一定就不对,孔子也不一定就合理,韩非也可以称得上是当世圣人。

C.世人说到高必定会以上天作比,说到低必定会以深渊作比,他们常通过引经据典、援用圣贤来成就自己,使自己更加贤能,以争取民众的信任。

D.子鲋对韩非之类的诸子学说闭口不言,充耳不闻,而武臣却深信不疑,进而怀疑圣人,子鲋对此深感失望,认为武臣是见识短浅,不明大道。

把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)吾群臣无有不骄侮之意者,唯赫子不失君臣之礼,是以先之。

(2)请略说一隅,而君子审其信否焉。

5.子鲋用以批驳韩非的事实依据是什么 (3分)

答案与分层梯度式解析

基础过关练

一、

1.同“形”,形状

2.同“判”,分离

3.同“蔂”,土筐

二、

1.①便利 ②锋利,锐利 ③利益 ④赢利

2.①所以,因此 ②缘故,原因 ③交情 ④从前,原来的 ⑤旧、老 ⑥故意 ⑦固,本来

3.①夸耀 ②砍,砍伐 ③进攻,征伐

4.①为,做 ②在,立身 ③处所

5.①坚强 ②竭力,勉力 ③使壮健,使强盛,增强 ④强者,强大的国家 ⑤强迫、迫使 ⑥有余

6.①容易 ②交换,换

7.①弥补、补救 ②再,又 ③恢复 ④回答,答复。这里是辩解的意思

8.①代词,它们 ②助词,的 ③助词,用于主语和谓语之间,取消句子的独立性 ④往,到……去 ⑤定语后置的标志 ⑥宾语前置的标志

三、

1.把……作为。

2.行走不稳。

3.勤勉而行。

4.行事。

四、

1.形容词的意动用法,认为……正确

2.名词作动词,显露迹象

3.形容词作动词,慎重对待

五、

1.特殊句式:宾语前置句,宾语“自”前置,放在动词“知”之前。正常语序:知人者智,知自者明。

译文:了解别人的人聪明,了解自己的人明智。

2.特殊句式:宾语前置句,宾语“自”前置,放在动词“胜”之前。正常语序:胜人者有力,胜自者强。

译文:战胜别人的人有力量,战胜自己的人坚强。

3.特殊句式:状语后置句,介词(于)+时间状语(未有、未乱)放在句末。正常语序:于未有为之,于未乱治之。

译文:在事情未发生时就做,在混乱未产生时就进行整治。

4.特殊句式:状语后置句,介词(于)+名词或名词性词组(毫末)放在句末。正常语序:合抱之木,于毫末生。

译文:合抱的大树,由细小的萌芽生长而来。

5.特殊句式:状语后置句,介词(于)+名词或名词性词组(累土、足下)放在句末。正常语序:九层之台,于累土起;千里之行,于足下始。

译文:九层的高台,从一筐土筑起;千里的远行,从脚下开始。

六、

1.√ 自知之明:指透彻了解自己(多指缺点)的能力(常跟“有、无”连用)。

2.√ 自以为是:认为自己的看法和做法都正确,不接受别人的意见。

3. 伐功矜能:指吹嘘自己的功劳和才能。形容自负。本句是说因竞争而滋生攀比以及嫉妒他人的心态。不合语境。

4.√ 慎终如始:谨慎收尾,如同开始时一样。指始终要谨慎从事。

七、

1. 《老子》属于“子”。

2.√

3.√

八、

1.千里之行 始于足下

2.知人者智 自知者明

3.有之以为利 无之以为用

4.合抱之木 生于毫末

5.企者不立 跨者不行

6.自伐者无功 自矜者不长

7.常于几成而败之 慎终如始

8.胜人者有力 自胜者强

9.不失其所者久 死而不亡者寿

10.自见者不明 自是者不彰

11.为之于未有 治之于未乱

片段阅读练

1.答案 庶矣 富之 教之

解析 通读材料一可知,“庶矣”(鼓励生育,以增加人口)、“富之”(使富裕)、“教之”(设立学校教育百姓)就是地方长官在管理上要依次完成的任务。

2.答案 孔子主张管理者要依靠自己的智慧逐步推行仁政;而老子则认为最好的管理是尽量不去打扰百姓,让百姓自由发展。

解析 材料一中孔子强调先富后教,以德治国。材料二中老子主张统治者清静无为以缓和阶级矛盾,从而使天下统一稳定。

[参考译文]

材料一:

孔子到卫国去,冉有给他驾车,孔子说:“人口真多啊!”

冉有说:“人口已经够多了,还该干些什么呢 ”孔子说:“让他们富裕起来。”

冉有说:“已经富裕了,还该干些什么呢 ”孔子说:“教育他们。”

材料二:

我没有作为而百姓自然归化,我喜好清静而百姓自然归正,我没有事情而百姓自然富足,我没有欲望而百姓自然淳朴。

3.C 务:宗旨。

4.B A.都意为“如同,像”。B.连词,和,同/结交、同盟。C.都是连词,于是,便。D.都是助词,用于主语和谓语之间,取消句子的独立性,不译。

5.答案 兽/吾知其能走/走者可以为罔/游者可以为纶/飞者可以为矰

解析 “走者可以为罔”“游者可以为纶”“飞者可以为矰”结构一致,三者前后均应断开;“吾”是“知”的主语,其前应断开。

[参考译文]

孔子到了周都,向老子请教关于礼制的问题。老子说:“我听说,好的商人把货物隐藏起来,好像什么东西也没有一样,君子具有高尚的品德,但他的相貌好像很蠢笨。你要去掉你的骄气和各种欲望,放下你的踌躇满志的神色和放荡的心志,这些对你自身都没有好处。我所能告诉你的,就是这些了。”孔子离开以后,对弟子们说:“鸟,我知道它能飞;鱼,我知道它能游;兽,我知道它能跑。会跑的可以用网来捕获它,会游的可以用纶来捕获它,会飞的可以用矰来捕获它。至于龙,我就不知道该怎么办了,它是乘着风云上天的。我今天见到的老子,恐怕就可以称得上是像龙一样的存在啊!”

老子研究道德学问,他的学说以隐匿声迹、不求闻达为宗旨。他在周都居住了很久,看见周王室衰微了,于是就离开了周都。到了函谷关,关令尹喜对他说:“您就要隐居了,请勉强给我写本书吧。”于是老子便撰写了一部书,分上下两篇,阐述了道德的意义,共五千多字,然后就离开了,没有人知道他的下落。

6.答案 (1)持重,庄重 (2)夸耀

解析 “君子矜而不争”中的“矜”是褒义词,意思是“持重,庄重”;“不自矜故长”中的“矜”是贬义词,意思是“夸耀”。

7.答案 ①老子认为不自我显露所以能显明,不自以为是所以能彰显,不自我夸耀所以有功绩,不自我夸耀所以能长久。不与人相争,天下也就没有人能与他相争。

②老子从顺应天道的角度来讲“不争”,主张人不刻意而为,要顺天道而行,这样就会以“不争”而立于不败之地;孔子则是从君子的个人修养的角度出发来看待“不争”的。

解析 材料二的意思是“不自我显露所以能显明,不自以为是所以能彰显,不自我夸耀所以有功绩,不自我夸耀所以能长久。因为不与人相争,所以天下没有能和他相争的”。由此可见,老子是从顺应天道的角度来讲“不争”的,主张人不刻意而为,要顺天道而行,这样就会以“不争”而立于不败之地。材料一的意思是“君子庄重而不争执,合群而不结党”。由此可见,孔子是从君子的个人修养的角度出发来看待“不争”的。

[参考译文]

材料一:

孔子说:“君子庄重而不争执,合群而不结党。”

材料二:

不自我显露所以能显明,不自以为是所以能彰显,不自我夸耀所以有功绩,不自我夸耀所以能长久。因为不与人相争,所以天下没有能和他相争的。

能力提升练

温故知新

1.骄傲

2.少

3.临近

4.四方,天下

5.过错

6.军队

习题演练

1.DHM “及孤之身”为动宾短语,后面应断开,且“而”表示转折,引起下面句子,前面应断开,因此在D处断开;“晋伐楚”语意完整,应在其后断开,因此在H处断开;“是孤之过也”意为“这是我的过错啊”,语意完整,应在其后断开,因此在M处断开。故选DHM。

2.C A.正确。B.正确。C.错误。达到极点、尽头/顶点,最高的位置。D.正确。请求/请允许我。

3.D “楚庄王……率兵抗击晋军”错,由“晋伐楚,三舍不止。大夫请击之……晋人闻之,曰:‘君臣争以过为在己,不可伐也。’夜还师而归”可知,材料中并无楚庄王和大夫们率兵抗击晋军的内容。

4.答案 (1)不推崇贤才,(就能)让百姓不互相争夺;不看重难得的财物,(就能)让百姓不做盗窃的事。

(2)像我这样德行浅薄的人,是不能享受这种欢乐的,我担心(去了以后会)留在那里不能返回。

解析 (1)“尚”,推崇;“贵”,以……为贵,看重;“为盗”,做盗窃的事。

(2)“若”,如同,像;“当”,承担,这里可译为“享受”;“恐”,恐怕,担心;“反”,返回。

5.答案 继承:君王治理天下,不能忽视百姓(民心)的力量。发展:对待百姓的态度,由单纯节制百姓使他们“无知无欲”,发展为恭敬谨慎、真诚善待。

解析 继承:根据材料一“人之所畏,不可不畏”和材料二“骄则恣,恣则极物;罢则怨,怨则极虑。上下俱极,吴之亡犹晚矣”可知,材料二对材料一的继承体现在,君王治理天下,不可忽视百姓(民心)的力量。

发展:根据材料一“是以圣人之治,虚其心,实其腹;弱其志,强其骨;常使民无知无欲,使夫知者不敢为也”,材料二“天地之间,四海之内,善之则吾畜也……如何其无惧也”可知,材料二对材料一的发展体现在,对待百姓的态度,由单纯节制百姓使他们“无知无欲”,发展为恭敬谨慎、真诚善待。

[参考译文]

材料一:

众人都畏惧的,我也不能不畏惧。

不推崇贤才,(就能)让百姓不互相争夺;不看重难得的财物,(就能)让百姓不做盗窃的事;不看见想要的东西,(就能)让百姓的内心不迷乱。因此圣人施行政治,就是要让人们心智虚空,肚子填饱;志向弱化,身体健壮;常常使人们没有知识没有欲望,使那些有才智的人不敢妄为生事。以自然无为的方式施政,就没有什么治理不好的。

材料二:

魏武侯问李克:“吴国灭亡的原因是什么 ”李克回答说:“屡战屡胜。”魏武侯问:“屡战屡胜,这是国家的福气。吴国偏偏因此而灭亡,这又是什么原因呢 ”李克回答说:“经常打仗,百姓必然感到疲劳不堪,而屡战屡胜必然导致君主骄傲。让骄傲的君主去役使疲劳的百姓却不亡国,这样的事情天下少见。君主骄傲就会放纵,放纵就会穷奢极欲;百姓疲劳就会产生怨恨,怨恨多了就会想尽办法谋求摆脱疲劳,以致会用到谋反的手段。这样上下都将事物推向极端,吴国现在才灭亡已经算晚的了!”

楚国的令尹子佩请庄王饮酒,庄王答应了。于是子佩在强台这个地方准备了酒席,但庄王又不肯前往了。第二天,子佩面朝北面站在殿下,说:“先前君王答应出席酒宴,但又不践约前往。莫非我有什么罪过 ”庄王回答:“我听说你在强台设酒席。强台南望料山,靠近方皇湖,左边是长江,右边是淮水,这样好的自然环境能使人高兴得忘掉死的悲哀。像我这样德行浅薄的人,是不能享受这种欢乐的,我担心(去了以后会)留在那里不能返回。”

周成王向尹佚请教为政之道,尹佚回答说:“用民要合时宜并且要恭敬谨慎地对待他们,好像面临深渊,犹如行走在薄冰上。”成王说:“做个君王,如此可怕!”尹佚说:“天地之间,四海之内,善待百姓,他们就会成为我们积聚的力量;你不善待百姓,他们就有可能成为我们的仇敌。过去夏、商的臣民起来反抗桀、纣,却自愿臣服汤、武,宿沙的百姓都自发攻打宿沙君王却归顺神农,这些历史事实大家都很清楚,所以怎么能不害怕百姓的力量呢 ”

晋国讨伐楚国,连续进攻九十里还不停止。楚国的大夫们请求楚庄王与晋国正式交战。楚庄王说:“先王在世时,晋国不敢征伐楚国。现在到了我当国君,晋国却征伐楚国,这是我的过错啊。我怎么能让诸位大夫蒙受屈辱呢 ”众大夫说:“前朝的大臣在世的时候,晋国不敢进犯楚国。现在轮到我们当大臣了,晋国却敢进犯我们楚国,这是我们的罪过啊!请君王下令反击晋军吧!”晋国人听说这件事后,说:“楚国的君臣争着承担责任,这样的国家我们不能再继续征伐下去了。”于是晋军连夜撤兵回国。

高考真题练

1.CEG 断句的前提是理解句意。“夫子善之”意思是“孔子认为赵襄子的做法很好”,作“韩非书云”的宾语,所以C处断开。“引”后省略指代孔子的话的“之”,“引以张本”意思是“(韩非)先引用孔子的话来作为伏笔”,句意完整,E处断开。“然后”,为连词,用于句首;“然后难之”,句意完整,意思是“然后反驳孔子的说法”,故G处要断开。“岂有不似哉”是一个完整的反问句,中间不用断。

2.B B项,两个“劝”意思相同。“不可以不劝爱人”意思是“不能不鼓励爱别人”,“劝”是“鼓励”的意思。

3.C “使自己更加贤能”错误。孔鲋认为“好事而穿凿者,必言经以自辅,援圣以自贤”,也就是说,他们引经据典是为了自圆其说,使自己看起来很贤能,而不是真的使自己更加贤能。

4.答案 (1)我的大臣们都对我有高傲轻慢的意思,只有高赫没有失掉君臣之间的礼节,所以先奖赏他。(“骄侮”“唯”“是以”各1分,句意通顺1分)

(2)请允许我简略地说其中的一小部分,您来仔细考察它真实与否。(“一隅”“审”“信”各1分,句意通顺1分)

解析 (1)骄侮,高傲轻慢。唯,副词,只有。是以,因此,所以。

(2)一隅,一小部分、一个方面。审,仔细考察。信,真实。

知识拓展

5.答案 赵襄子奖赏群臣时,孔子已经去世许多年,不可能对此表达意见。(意思对即可)

解析 孔鲋在批驳韩非时,抓住其论述的关键漏洞,即使用了虚假的事实。《韩非子·难一》中说:“仲尼闻之,曰:‘善赏哉,襄子!赏一人而天下为人臣者莫敢失礼矣。’”孔鲋摆出事实,“昔我先君以春秋哀公十六年四月己丑卒,至二十七年荀瑶与韩、赵、魏伐郑,遇陈恒而还,是时夫子卒已十一年矣”,孔子在鲁哀公十六年去世,而赵襄子赏赐高赫是在鲁哀公二十七年,前后相差十一年,所以孔子是不可能对此发表意见的,孔鲋以此推断韩非只是“好事而穿凿者”。

[参考译文]

材料一:

赵襄子被围困在晋阳城中,突围后,他奖赏五个有功的人,高赫是受赏的第一个人。张孟谈说:“晋阳的战事,高赫并没有大功,现在成了受赏的第一个人,为什么 ”赵襄子说:“晋阳的战事,我们赵家处于危机之中,宗庙快完了。我的大臣们都对我有高傲轻慢的意思,只有高赫没有失掉君臣之间的礼节,所以先奖赏他。”孔子听到这件事后,说:“赵襄子真是善于奖赏啊!他奖赏一个人,能使天下做臣子的没有敢失礼的了。”有人说:孔子不懂得何为善于奖赏。善于赏罚的人,百官不敢越职侵权,群臣不敢丧失君臣礼节。君主设立法度,臣下没有奸诈之心。这样的话,才可以算是善于赏罚了。襄子有君臣关系密切的恩泽,掌握着令行禁止的法令,这样也还有高傲轻慢的臣子,证明襄子失于惩罚。做臣子的,谋事有功就赏。现在高赫仅仅是不高傲轻慢,而襄子就赏他,这是失于奖赏。所以说:孔子不懂得何为善于奖赏。

材料二:

陈郡有个叫武臣的人,对孔鲋说:“韩非主张的刑法之说,与孔子的言论不同之处实在太多了。每当我探索他们二人言论的深意,比较二者的区别,发现在历经时代变化而能经久不衰方面,在遏制奸邪、劝导向善方面,韩非未必是错误的,而孔子也未必完全正确。像韩非这样的人,也可以说是当代圣人。”孔鲋说:“现在的人,一形容高就一定说上与天齐,一讲到深就一定说下及深渊。那些生来好事又穿凿附会的人,每言必引经据典以自圆其说,援引圣人之言以显示自己贤能,妄图以此取信于那些愚昧无知的人,让自己的学说有根据。比如诸子所著的那些书,里面的内容都是这样。请允许我简略地说其中的一小部分,您来仔细考察它真实与否。”武臣说:“好的。”孔鲋说:“从前赵、韩共同吞并了知氏,赵襄子在论功行赏的时候,首先赏赐的是并无功劳的臣子,然后才赏赐其他有功之臣。韩非在他的书里说孔子认为赵襄子的做法很好,先引用孔子的话来作为伏笔,然后再反驳孔子的说法,韩非的书里难道不是篇篇都用的这种手法吗 然而他所说的根本不符合事实。怎么来证明他说的不对呢 我的先祖孔子在春秋鲁哀公十六年四月己丑日去世,而到鲁哀公二十七年,荀瑶与韩、赵、魏三家共同讨伐郑国,遇到陈恒的军队就返回了,那时孔子去世已经十一年了,而晋国的四卿都还在世。后来到了鲁悼公十四年,知氏才灭亡。知氏灭亡上距孔子去世时间很远,而韩非却公然信口胡说,竟然毫无惭愧之意。由此看来,世上之所以有这么多好事之徒,都是韩非之流的罪过。因此我已经有很长时间对于小道的信息缄口不语,对诸子的言说塞耳不闻了。而你却用木尺来量天高,直起寸指来测深渊,昧于大道又执迷不悟,轻信妄言而猜疑圣人,这恐怕不是我希望看到的。”

40

基础过关练

一、通假字:写出下列通假字所通之字并解释。

1.曰余食赘行

2.其脆易泮

3.起于累土

二、一词多义:解释下列加点的字。

1.利

2.故

3.伐

4.处

5.强

6.易

7.复

8.之

三、古今异义:写出下列加点词语的古义。

1.埏埴以为器

古义:

今义:认为。

2.跨者不行

古义:

今义:不可以,不被允许;不中用。

3.强行者有志

古义:

今义:用强制的方式进行。

4.民之从事

古义:

今义:做,投身到(事业中去);(按某种办法)处理。

四、词类活用:指出下列加点字的活用类型并解释。

1.自是者不彰

2.其未兆易谋

3.慎终如始

五、特殊句式:指出下列句子在句式上的特殊之处并翻译。

1.知人者智,自知者明。

特殊句式:

译文:

2.胜人者有力,自胜者强。

特殊句式:

译文:

3.为之于未有,治之于未乱。

特殊句式:

译文:

4.合抱之木,生于毫末。

特殊句式:

译文:

5.九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

特殊句式:

译文:

六、成语积累:判断下列句子中加点成语使用的正误。

1.人贵有自知之明,了解别人容易,了解自己难,能够正确认识自己的人是最为明智的。( )

2.倘若自以为是、高高在上,群众看在眼里,自然就有了距离。( )

3.学校应该营造互相切磋、互相借鉴、互相帮助的学习气氛,使学生共同进步,而不应倡导竞争进而滋生攀比和伐功矜能的心态。( )

4.想要顺利完成攻坚目标,既需要持之以恒、慎终如始的态度,也需要久久为功、步步为营的实践。( )

七、文化常识:判断下列古代文化常识的正误。

1.《老子》又称《道德经》,是道家哲学思想的重要来源。它在经、史、子、集中属于“经”。( )

2.辐,车轮的辐条;毂,车轮的中心部位,周围与辐条的一端相接,中间的圆孔用来插车轴,如“三十辐共一毂”。辐凑,车的辐条集凑于车轴心,比喻人或物聚集在一起,也作“辐辏”。( )

3.毫末,毫毛的末端,比喻极其细微的事物。毫,长而尖细的毛;末,物体的端或尾。( )

八、补写出下列句子中的空缺部分。

1.儒、道两家都曾用“行路”来论述积累的重要性,《荀子·劝学》中说“故不积跬步,无以至千里”,《<老子>四章》中说“ , ”。

2.《<老子>四章》中,表明了解别人很重要,认识自己更难能可贵的句子是“ , ”。

3.《<老子>四章》通过列举并分析车子、器皿、屋室等日常生活中的事物,阐明了“ , ”的道理。

4.《<老子>四章》中,以树木为喻,阐明大的事物总是从小的事物发展起来的道理的句子是“ , ”。

5.《<老子>四章》中,老子以“ , ”为喻,引出“自见者”“自是者”“自伐者”“自矜者”的后果都是不好的。

6.自我夸耀只得一时风光,难以维持长久。《<老子>四章》中“ , ”两句充分说明了这个道理。

7.《<老子>四章》中指出,普通人做事总是在接近成功的时候失败,即“ ”,如果能做到“ ”,就不会失败了。

8.《<老子>四章》中指出能战胜别人和能克制自己的弱点的重要性的两句是“ , ”。

9.《<老子>四章》中,“ , ”两句说明一个对自己事业执着追求的人,人可谢世,而其事业、精神却可以万古长青。

10.《<老子>四章》中,老子说自我显露的反而得不到显明,自以为是的反而得不到彰显的句子是“ , ”。

11.我们常说要防患于未然,要未雨绸缪,《<老子>四章》中也表达了同样意思的句子是“ , ”。

片段阅读练

一、阅读下面的文言文,完成问题。

材料一:

子适卫,冉有仆,子曰:“庶矣哉!”

冉有曰:“既庶矣,又何加焉 ”曰:“富之。”

曰:“既富矣,又何加焉 ”曰:“教之。”

(《论语·子路》)

材料二:

我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴。

(《老子》第五十七章)

1.在孔子看来,作为地方长官管理一个地区,应该依次完成 、 、 三个任务。(用原文填空)

2.老子的执政观与孔子有何差异

二、阅读下面的文言文,完成问题。

孔子适周,将问礼于老子。老子曰:“吾闻之,良贾深藏若虚,君子盛德,容貌若愚。去子之骄气与多欲,态色与淫志,是皆无益于子之身。吾所以告子,若是而已。”孔子去,谓弟子曰:“鸟,吾知其能飞;鱼,吾知其能游;兽吾知其能走走者可以为罔游者可以为纶飞者可以为矰。至于龙吾不能知,其乘风云而上天。吾今日见老子,其犹龙邪!”

老子修道德,其学以自隐无名为务。居周久之,见周之衰,乃遂去。至关,关令尹喜曰:“子将隐矣,强为我著书。”于是老子乃著书上下篇,言道德之意五千余言而去,莫知其所终。

(选自《史记·老子韩非列传》)

3.下列对句中加点字的解释,不正确的一项是( )

A.孔子适周 适:到……去

B.去子之骄气与多欲 去:抛弃

C.其学以自隐无名为务 务:义务

D.强为我著书 强:勉强

4.下列选项中加点字的意义和用法,不同的一项是 ( )

A.容貌若愚 仿佛若有光

B.去子之骄气与多欲 失其所与,不知

C.于是老子乃著书上下篇 乃记之而去

D.见周之衰,乃遂去 民之从事

5.给文中画波浪线的部分断句。(限断4处)

兽 吾 知 其 能 走 走 者 可 以 为 罔 游 者 可 以 为 纶 飞 者 可 以 为 矰

三、阅读下面的文言文,完成问题。

材料一:

子曰:“君子矜而不争,群而不党。”

(《论语·卫灵公》)

材料二:

不自见故明,不自是故彰,不自伐故有功,不自矜故长。夫唯不争,故天下莫能与之争。

(《老子》第二十二章)

6.解释下面句子中“矜”的含义。

(1)君子矜而不争

(2)不自矜故长

7.请具体分析材料二中老子的“不争”观,并说说其与材料一中孔子的“不争”有何区别。

能力提升练

阅读下面的文言文,完成问题。(20分)

材料一:

人之所畏,不可不畏。

不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民心不乱。是以圣人之治,虚其心,实其腹;弱其志,强其骨;常使民无知无欲,使夫知者不敢为也。为无为,则无不治矣。

(节选自《老子》)

材料二:

魏武侯问于李克曰:“吴之所以亡者,何也 ”李克对曰:“数战而数胜。”武侯曰:“数战数胜,国之福。其独以亡,何故也 ”对曰:“数战则民罢,数胜则主骄。以骄主使罢民,而国不亡者,天下鲜矣。骄则恣,恣则极物;罢则怨,怨则极虑。上下俱极,吴之亡犹晚矣!”

令尹子佩请饮庄王,庄王许诺。子佩具于强台,庄王不往。明日,子佩北面立于殿下,曰:“昔者君王许之,今不果往。意者臣有罪乎 ”庄王曰:“吾闻子具于强台。强台者,南望料山,以临方皇,左江而右淮,其乐忘死。若吾薄德之人,不可以当此乐也,恐留而不能反。”

成王问政于尹佚,对曰:“使之时而敬顺之,如临深渊,如履薄冰。”王曰:“惧哉,王人乎!”尹佚曰:“天地之间,四海之内,善之则吾畜也,不善则吾仇也。昔夏、商之臣反仇桀、纣,而臣汤、武,宿沙之民皆自攻其君而归神农,此世之所明知也,如何其无惧也 ”

晋伐楚,三舍不止。大夫请击之。庄王曰:“先君之时,晋不伐楚。及孤之身而晋伐楚是孤之过也若何其辱群大夫 ”曰:“先臣之时,晋不伐楚。今臣之身,而晋伐楚,此臣之罪也。请击之。”晋人闻之,曰:“君臣争以过为在己,不可伐也。”夜还师而归。

(节选自《淮南子·道应训》,有删改)

温故知新

请解释下列加点的字。

1.数胜则主骄——诋我夸际遇之盛而骄乡人者(《送东阳马生序》)

2.天下鲜矣——菊之爱,陶后鲜有闻(《爱莲说》)

3.以临方皇——临阵磨枪

4.四海之内——四海亦谬称其氏名(《送东阳马生序》)

5.君臣争以过为在己——是寡人之过也(《烛之武退秦师》)

6.夜还师而归——齐师伐我(《曹刿论战》)

习题演练

1.材料中画波浪线的部分有三处需要断句,请将相应位置的答案标号涂黑。(3分)

及A孤B之C身D而E晋F伐G楚H是I孤J之K过L也M若N何O其P辱Q群R大S夫

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“人之所畏”与《劝学》“蚓无爪牙之利”中的“之”字皆为助词。

B.“弱其志,强其骨”中的“弱”与“强”都是形容词的使动用法。

C.“上下俱极”中的“极”与成语“登峰造极”中的“极”含义相同。

D.“大夫请击之”与《论语·颜渊》“请事斯语矣”中的“请”意思相近。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.老子认为,圣人治理天下时,要常常使百姓无智无欲,让智者不敢肆意妄为;用“无为”的方法来治理天下,那么天下就没有治理不好的。

B.魏武侯认为,屡战屡胜应该是国家的福气;可是李克却告诉他,屡战屡胜容易导致君主骄傲放纵,百姓疲惫不堪,最终导致国家灭亡。

C.庄王答应子佩的邀请后却没有前往,子佩对此感到惶恐;庄王解释了没去赴宴的原因,认为子佩选择强台作为宴请之处,有些不合适。

D.晋国讨伐楚国,楚庄王和大夫们都争着承担责任,率兵抗击晋军,晋人听说这事后,认为不可继续征伐这样的国家,于是连夜撤兵回国。

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗。

(2)若吾薄德之人,不可以当此乐也,恐留而不能反。

5.《淮南子》一书延续了《老子》的诸多思想。在“君主应如何对待百姓”这一问题上,材料二对材料一有怎样的继承与发展 请简要概括。(3分)

高考真题练

文言文阅读之理解并翻译句子

(2023新课标Ⅰ,10—14)阅读下面的文言文,完成问题。(20分)

材料一:

襄子围于晋阳中①,出围,赏有功者五人,高赫为赏首。张孟谈曰:“晋阳之事,赫无大功,今为赏首,何也 ”襄子曰:“晋阳之事,寡人国家危,社稷殆矣。吾群臣无有不骄侮之意者,唯赫子不失君臣之礼,是以先之。”仲尼闻之,曰:“善赏哉,襄子!赏一人而天下为人臣者莫敢失礼矣。”或曰:仲尼不知善赏矣。夫善赏罚者,百官不敢侵职,群臣不敢失礼。上设其法,而下无奸诈之心。如此,则可谓善赏罚矣。襄子有君臣亲之泽,操令行禁止之法,而犹有骄侮之臣,是襄子失罚也。为人臣者,乘事而有功则赏。今赫仅不骄侮,而襄子赏之,是失赏也。故曰:仲尼不知善赏。

(节选自《韩非子·难一》)

材料二:

陈人有武臣,谓子鲋曰②:“韩子立法,其所以异夫子之论者纷如也。予每探其意而校其事,持久历远,遏奸劝善,韩氏未必非,孔氏未必得也。若韩非者,亦当世之圣人也。”子鲋曰:“今世人有言高者必以极天为称,言下者必以深渊为名。好事而穿凿者,必言经以自辅,援圣以自贤,欲以取信于群愚而度其说也。若诸子之书,其义皆然。请略说一隅,而君子审其信否焉。”武臣曰:“诺。”子鲋曰:“乃者赵、韩共并知氏,赵襄子之行赏,先加具臣而后有功。韩非书云夫子善之引以张本然后难之岂有不似哉 然实诈也。何以明其然 昔我先君以春秋哀公十六年四月己丑卒,至二十七年荀瑶与韩、赵、魏伐郑,遇陈恒而还,是时夫子卒已十一年矣,而晋四卿皆在也。后悼公十四年,知氏乃亡。此先后甚远,而韩非公称之,曾无怍意。是则世多好事之徒,皆非之罪也。故吾以是默口于小道,塞耳于诸子久矣。而子立尺表以度天,植寸指以测渊,矇大道而不悟,信诬说以疑圣,殆非所望也。”

(节选自《孔丛子·答问》)

[注] ①襄子:赵襄子。春秋末年,知、赵、韩、魏四家把持晋国国政,称“晋四卿”。晋阳之战,知氏(荀瑶)联合韩、魏攻赵,反被赵襄子联合韩、魏灭杀。②子鲋:孔鲋,孔子八世孙。

1.材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请将相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

韩非书A云夫子B善之C引D以张本E然F后难之G岂有H不似哉

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.围,指被围困,“傅说举于版筑之间”的“举”表示被选拔,两者用法相同。

B.劝,指鼓励、劝勉,与《兼爱》“不可以不劝爱人”中的“劝”词义不相同。

C.具臣,文中与“有功”相对,是指没有功劳的一般人臣,具体就是指高赫。

D.诬说,指没有事实依据的胡说妄言,与现在所说的“诬蔑之辞”并不一样。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.主上设置有关法令,令行禁止,群臣不敢越职侵权,也没有了奸诈之心,他们履职行事,有了功劳就能得到赏赐,韩非认为这样才叫“善赏罚”。

B.在武臣看来,韩非与孔子观点不同的地方很多,在遏奸劝善等方面,韩非不一定就不对,孔子也不一定就合理,韩非也可以称得上是当世圣人。

C.世人说到高必定会以上天作比,说到低必定会以深渊作比,他们常通过引经据典、援用圣贤来成就自己,使自己更加贤能,以争取民众的信任。

D.子鲋对韩非之类的诸子学说闭口不言,充耳不闻,而武臣却深信不疑,进而怀疑圣人,子鲋对此深感失望,认为武臣是见识短浅,不明大道。

把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)吾群臣无有不骄侮之意者,唯赫子不失君臣之礼,是以先之。

(2)请略说一隅,而君子审其信否焉。

5.子鲋用以批驳韩非的事实依据是什么 (3分)

答案与分层梯度式解析

基础过关练

一、

1.同“形”,形状

2.同“判”,分离

3.同“蔂”,土筐

二、

1.①便利 ②锋利,锐利 ③利益 ④赢利

2.①所以,因此 ②缘故,原因 ③交情 ④从前,原来的 ⑤旧、老 ⑥故意 ⑦固,本来

3.①夸耀 ②砍,砍伐 ③进攻,征伐

4.①为,做 ②在,立身 ③处所

5.①坚强 ②竭力,勉力 ③使壮健,使强盛,增强 ④强者,强大的国家 ⑤强迫、迫使 ⑥有余

6.①容易 ②交换,换

7.①弥补、补救 ②再,又 ③恢复 ④回答,答复。这里是辩解的意思

8.①代词,它们 ②助词,的 ③助词,用于主语和谓语之间,取消句子的独立性 ④往,到……去 ⑤定语后置的标志 ⑥宾语前置的标志

三、

1.把……作为。

2.行走不稳。

3.勤勉而行。

4.行事。

四、

1.形容词的意动用法,认为……正确

2.名词作动词,显露迹象

3.形容词作动词,慎重对待

五、

1.特殊句式:宾语前置句,宾语“自”前置,放在动词“知”之前。正常语序:知人者智,知自者明。

译文:了解别人的人聪明,了解自己的人明智。

2.特殊句式:宾语前置句,宾语“自”前置,放在动词“胜”之前。正常语序:胜人者有力,胜自者强。

译文:战胜别人的人有力量,战胜自己的人坚强。

3.特殊句式:状语后置句,介词(于)+时间状语(未有、未乱)放在句末。正常语序:于未有为之,于未乱治之。

译文:在事情未发生时就做,在混乱未产生时就进行整治。

4.特殊句式:状语后置句,介词(于)+名词或名词性词组(毫末)放在句末。正常语序:合抱之木,于毫末生。

译文:合抱的大树,由细小的萌芽生长而来。

5.特殊句式:状语后置句,介词(于)+名词或名词性词组(累土、足下)放在句末。正常语序:九层之台,于累土起;千里之行,于足下始。

译文:九层的高台,从一筐土筑起;千里的远行,从脚下开始。

六、

1.√ 自知之明:指透彻了解自己(多指缺点)的能力(常跟“有、无”连用)。

2.√ 自以为是:认为自己的看法和做法都正确,不接受别人的意见。

3. 伐功矜能:指吹嘘自己的功劳和才能。形容自负。本句是说因竞争而滋生攀比以及嫉妒他人的心态。不合语境。

4.√ 慎终如始:谨慎收尾,如同开始时一样。指始终要谨慎从事。

七、

1. 《老子》属于“子”。

2.√

3.√

八、

1.千里之行 始于足下

2.知人者智 自知者明

3.有之以为利 无之以为用

4.合抱之木 生于毫末

5.企者不立 跨者不行

6.自伐者无功 自矜者不长

7.常于几成而败之 慎终如始

8.胜人者有力 自胜者强

9.不失其所者久 死而不亡者寿

10.自见者不明 自是者不彰

11.为之于未有 治之于未乱

片段阅读练

1.答案 庶矣 富之 教之

解析 通读材料一可知,“庶矣”(鼓励生育,以增加人口)、“富之”(使富裕)、“教之”(设立学校教育百姓)就是地方长官在管理上要依次完成的任务。

2.答案 孔子主张管理者要依靠自己的智慧逐步推行仁政;而老子则认为最好的管理是尽量不去打扰百姓,让百姓自由发展。

解析 材料一中孔子强调先富后教,以德治国。材料二中老子主张统治者清静无为以缓和阶级矛盾,从而使天下统一稳定。

[参考译文]

材料一:

孔子到卫国去,冉有给他驾车,孔子说:“人口真多啊!”

冉有说:“人口已经够多了,还该干些什么呢 ”孔子说:“让他们富裕起来。”

冉有说:“已经富裕了,还该干些什么呢 ”孔子说:“教育他们。”

材料二:

我没有作为而百姓自然归化,我喜好清静而百姓自然归正,我没有事情而百姓自然富足,我没有欲望而百姓自然淳朴。

3.C 务:宗旨。

4.B A.都意为“如同,像”。B.连词,和,同/结交、同盟。C.都是连词,于是,便。D.都是助词,用于主语和谓语之间,取消句子的独立性,不译。

5.答案 兽/吾知其能走/走者可以为罔/游者可以为纶/飞者可以为矰

解析 “走者可以为罔”“游者可以为纶”“飞者可以为矰”结构一致,三者前后均应断开;“吾”是“知”的主语,其前应断开。

[参考译文]

孔子到了周都,向老子请教关于礼制的问题。老子说:“我听说,好的商人把货物隐藏起来,好像什么东西也没有一样,君子具有高尚的品德,但他的相貌好像很蠢笨。你要去掉你的骄气和各种欲望,放下你的踌躇满志的神色和放荡的心志,这些对你自身都没有好处。我所能告诉你的,就是这些了。”孔子离开以后,对弟子们说:“鸟,我知道它能飞;鱼,我知道它能游;兽,我知道它能跑。会跑的可以用网来捕获它,会游的可以用纶来捕获它,会飞的可以用矰来捕获它。至于龙,我就不知道该怎么办了,它是乘着风云上天的。我今天见到的老子,恐怕就可以称得上是像龙一样的存在啊!”

老子研究道德学问,他的学说以隐匿声迹、不求闻达为宗旨。他在周都居住了很久,看见周王室衰微了,于是就离开了周都。到了函谷关,关令尹喜对他说:“您就要隐居了,请勉强给我写本书吧。”于是老子便撰写了一部书,分上下两篇,阐述了道德的意义,共五千多字,然后就离开了,没有人知道他的下落。

6.答案 (1)持重,庄重 (2)夸耀

解析 “君子矜而不争”中的“矜”是褒义词,意思是“持重,庄重”;“不自矜故长”中的“矜”是贬义词,意思是“夸耀”。

7.答案 ①老子认为不自我显露所以能显明,不自以为是所以能彰显,不自我夸耀所以有功绩,不自我夸耀所以能长久。不与人相争,天下也就没有人能与他相争。

②老子从顺应天道的角度来讲“不争”,主张人不刻意而为,要顺天道而行,这样就会以“不争”而立于不败之地;孔子则是从君子的个人修养的角度出发来看待“不争”的。

解析 材料二的意思是“不自我显露所以能显明,不自以为是所以能彰显,不自我夸耀所以有功绩,不自我夸耀所以能长久。因为不与人相争,所以天下没有能和他相争的”。由此可见,老子是从顺应天道的角度来讲“不争”的,主张人不刻意而为,要顺天道而行,这样就会以“不争”而立于不败之地。材料一的意思是“君子庄重而不争执,合群而不结党”。由此可见,孔子是从君子的个人修养的角度出发来看待“不争”的。

[参考译文]

材料一:

孔子说:“君子庄重而不争执,合群而不结党。”

材料二:

不自我显露所以能显明,不自以为是所以能彰显,不自我夸耀所以有功绩,不自我夸耀所以能长久。因为不与人相争,所以天下没有能和他相争的。

能力提升练

温故知新

1.骄傲

2.少

3.临近

4.四方,天下

5.过错

6.军队

习题演练

1.DHM “及孤之身”为动宾短语,后面应断开,且“而”表示转折,引起下面句子,前面应断开,因此在D处断开;“晋伐楚”语意完整,应在其后断开,因此在H处断开;“是孤之过也”意为“这是我的过错啊”,语意完整,应在其后断开,因此在M处断开。故选DHM。

2.C A.正确。B.正确。C.错误。达到极点、尽头/顶点,最高的位置。D.正确。请求/请允许我。

3.D “楚庄王……率兵抗击晋军”错,由“晋伐楚,三舍不止。大夫请击之……晋人闻之,曰:‘君臣争以过为在己,不可伐也。’夜还师而归”可知,材料中并无楚庄王和大夫们率兵抗击晋军的内容。

4.答案 (1)不推崇贤才,(就能)让百姓不互相争夺;不看重难得的财物,(就能)让百姓不做盗窃的事。

(2)像我这样德行浅薄的人,是不能享受这种欢乐的,我担心(去了以后会)留在那里不能返回。

解析 (1)“尚”,推崇;“贵”,以……为贵,看重;“为盗”,做盗窃的事。

(2)“若”,如同,像;“当”,承担,这里可译为“享受”;“恐”,恐怕,担心;“反”,返回。

5.答案 继承:君王治理天下,不能忽视百姓(民心)的力量。发展:对待百姓的态度,由单纯节制百姓使他们“无知无欲”,发展为恭敬谨慎、真诚善待。

解析 继承:根据材料一“人之所畏,不可不畏”和材料二“骄则恣,恣则极物;罢则怨,怨则极虑。上下俱极,吴之亡犹晚矣”可知,材料二对材料一的继承体现在,君王治理天下,不可忽视百姓(民心)的力量。

发展:根据材料一“是以圣人之治,虚其心,实其腹;弱其志,强其骨;常使民无知无欲,使夫知者不敢为也”,材料二“天地之间,四海之内,善之则吾畜也……如何其无惧也”可知,材料二对材料一的发展体现在,对待百姓的态度,由单纯节制百姓使他们“无知无欲”,发展为恭敬谨慎、真诚善待。

[参考译文]

材料一:

众人都畏惧的,我也不能不畏惧。

不推崇贤才,(就能)让百姓不互相争夺;不看重难得的财物,(就能)让百姓不做盗窃的事;不看见想要的东西,(就能)让百姓的内心不迷乱。因此圣人施行政治,就是要让人们心智虚空,肚子填饱;志向弱化,身体健壮;常常使人们没有知识没有欲望,使那些有才智的人不敢妄为生事。以自然无为的方式施政,就没有什么治理不好的。

材料二:

魏武侯问李克:“吴国灭亡的原因是什么 ”李克回答说:“屡战屡胜。”魏武侯问:“屡战屡胜,这是国家的福气。吴国偏偏因此而灭亡,这又是什么原因呢 ”李克回答说:“经常打仗,百姓必然感到疲劳不堪,而屡战屡胜必然导致君主骄傲。让骄傲的君主去役使疲劳的百姓却不亡国,这样的事情天下少见。君主骄傲就会放纵,放纵就会穷奢极欲;百姓疲劳就会产生怨恨,怨恨多了就会想尽办法谋求摆脱疲劳,以致会用到谋反的手段。这样上下都将事物推向极端,吴国现在才灭亡已经算晚的了!”

楚国的令尹子佩请庄王饮酒,庄王答应了。于是子佩在强台这个地方准备了酒席,但庄王又不肯前往了。第二天,子佩面朝北面站在殿下,说:“先前君王答应出席酒宴,但又不践约前往。莫非我有什么罪过 ”庄王回答:“我听说你在强台设酒席。强台南望料山,靠近方皇湖,左边是长江,右边是淮水,这样好的自然环境能使人高兴得忘掉死的悲哀。像我这样德行浅薄的人,是不能享受这种欢乐的,我担心(去了以后会)留在那里不能返回。”

周成王向尹佚请教为政之道,尹佚回答说:“用民要合时宜并且要恭敬谨慎地对待他们,好像面临深渊,犹如行走在薄冰上。”成王说:“做个君王,如此可怕!”尹佚说:“天地之间,四海之内,善待百姓,他们就会成为我们积聚的力量;你不善待百姓,他们就有可能成为我们的仇敌。过去夏、商的臣民起来反抗桀、纣,却自愿臣服汤、武,宿沙的百姓都自发攻打宿沙君王却归顺神农,这些历史事实大家都很清楚,所以怎么能不害怕百姓的力量呢 ”

晋国讨伐楚国,连续进攻九十里还不停止。楚国的大夫们请求楚庄王与晋国正式交战。楚庄王说:“先王在世时,晋国不敢征伐楚国。现在到了我当国君,晋国却征伐楚国,这是我的过错啊。我怎么能让诸位大夫蒙受屈辱呢 ”众大夫说:“前朝的大臣在世的时候,晋国不敢进犯楚国。现在轮到我们当大臣了,晋国却敢进犯我们楚国,这是我们的罪过啊!请君王下令反击晋军吧!”晋国人听说这件事后,说:“楚国的君臣争着承担责任,这样的国家我们不能再继续征伐下去了。”于是晋军连夜撤兵回国。

高考真题练

1.CEG 断句的前提是理解句意。“夫子善之”意思是“孔子认为赵襄子的做法很好”,作“韩非书云”的宾语,所以C处断开。“引”后省略指代孔子的话的“之”,“引以张本”意思是“(韩非)先引用孔子的话来作为伏笔”,句意完整,E处断开。“然后”,为连词,用于句首;“然后难之”,句意完整,意思是“然后反驳孔子的说法”,故G处要断开。“岂有不似哉”是一个完整的反问句,中间不用断。

2.B B项,两个“劝”意思相同。“不可以不劝爱人”意思是“不能不鼓励爱别人”,“劝”是“鼓励”的意思。

3.C “使自己更加贤能”错误。孔鲋认为“好事而穿凿者,必言经以自辅,援圣以自贤”,也就是说,他们引经据典是为了自圆其说,使自己看起来很贤能,而不是真的使自己更加贤能。

4.答案 (1)我的大臣们都对我有高傲轻慢的意思,只有高赫没有失掉君臣之间的礼节,所以先奖赏他。(“骄侮”“唯”“是以”各1分,句意通顺1分)

(2)请允许我简略地说其中的一小部分,您来仔细考察它真实与否。(“一隅”“审”“信”各1分,句意通顺1分)

解析 (1)骄侮,高傲轻慢。唯,副词,只有。是以,因此,所以。

(2)一隅,一小部分、一个方面。审,仔细考察。信,真实。

知识拓展

5.答案 赵襄子奖赏群臣时,孔子已经去世许多年,不可能对此表达意见。(意思对即可)

解析 孔鲋在批驳韩非时,抓住其论述的关键漏洞,即使用了虚假的事实。《韩非子·难一》中说:“仲尼闻之,曰:‘善赏哉,襄子!赏一人而天下为人臣者莫敢失礼矣。’”孔鲋摆出事实,“昔我先君以春秋哀公十六年四月己丑卒,至二十七年荀瑶与韩、赵、魏伐郑,遇陈恒而还,是时夫子卒已十一年矣”,孔子在鲁哀公十六年去世,而赵襄子赏赐高赫是在鲁哀公二十七年,前后相差十一年,所以孔子是不可能对此发表意见的,孔鲋以此推断韩非只是“好事而穿凿者”。

[参考译文]

材料一:

赵襄子被围困在晋阳城中,突围后,他奖赏五个有功的人,高赫是受赏的第一个人。张孟谈说:“晋阳的战事,高赫并没有大功,现在成了受赏的第一个人,为什么 ”赵襄子说:“晋阳的战事,我们赵家处于危机之中,宗庙快完了。我的大臣们都对我有高傲轻慢的意思,只有高赫没有失掉君臣之间的礼节,所以先奖赏他。”孔子听到这件事后,说:“赵襄子真是善于奖赏啊!他奖赏一个人,能使天下做臣子的没有敢失礼的了。”有人说:孔子不懂得何为善于奖赏。善于赏罚的人,百官不敢越职侵权,群臣不敢丧失君臣礼节。君主设立法度,臣下没有奸诈之心。这样的话,才可以算是善于赏罚了。襄子有君臣关系密切的恩泽,掌握着令行禁止的法令,这样也还有高傲轻慢的臣子,证明襄子失于惩罚。做臣子的,谋事有功就赏。现在高赫仅仅是不高傲轻慢,而襄子就赏他,这是失于奖赏。所以说:孔子不懂得何为善于奖赏。

材料二:

陈郡有个叫武臣的人,对孔鲋说:“韩非主张的刑法之说,与孔子的言论不同之处实在太多了。每当我探索他们二人言论的深意,比较二者的区别,发现在历经时代变化而能经久不衰方面,在遏制奸邪、劝导向善方面,韩非未必是错误的,而孔子也未必完全正确。像韩非这样的人,也可以说是当代圣人。”孔鲋说:“现在的人,一形容高就一定说上与天齐,一讲到深就一定说下及深渊。那些生来好事又穿凿附会的人,每言必引经据典以自圆其说,援引圣人之言以显示自己贤能,妄图以此取信于那些愚昧无知的人,让自己的学说有根据。比如诸子所著的那些书,里面的内容都是这样。请允许我简略地说其中的一小部分,您来仔细考察它真实与否。”武臣说:“好的。”孔鲋说:“从前赵、韩共同吞并了知氏,赵襄子在论功行赏的时候,首先赏赐的是并无功劳的臣子,然后才赏赐其他有功之臣。韩非在他的书里说孔子认为赵襄子的做法很好,先引用孔子的话来作为伏笔,然后再反驳孔子的说法,韩非的书里难道不是篇篇都用的这种手法吗 然而他所说的根本不符合事实。怎么来证明他说的不对呢 我的先祖孔子在春秋鲁哀公十六年四月己丑日去世,而到鲁哀公二十七年,荀瑶与韩、赵、魏三家共同讨伐郑国,遇到陈恒的军队就返回了,那时孔子去世已经十一年了,而晋国的四卿都还在世。后来到了鲁悼公十四年,知氏才灭亡。知氏灭亡上距孔子去世时间很远,而韩非却公然信口胡说,竟然毫无惭愧之意。由此看来,世上之所以有这么多好事之徒,都是韩非之流的罪过。因此我已经有很长时间对于小道的信息缄口不语,对诸子的言说塞耳不闻了。而你却用木尺来量天高,直起寸指来测深渊,昧于大道又执迷不悟,轻信妄言而猜疑圣人,这恐怕不是我希望看到的。”

40