高中语文 6.2 五石之瓠(作业练习)---选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 高中语文 6.2 五石之瓠(作业练习)---选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 40.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-10-28 17:11:24 | ||

图片预览

文档简介

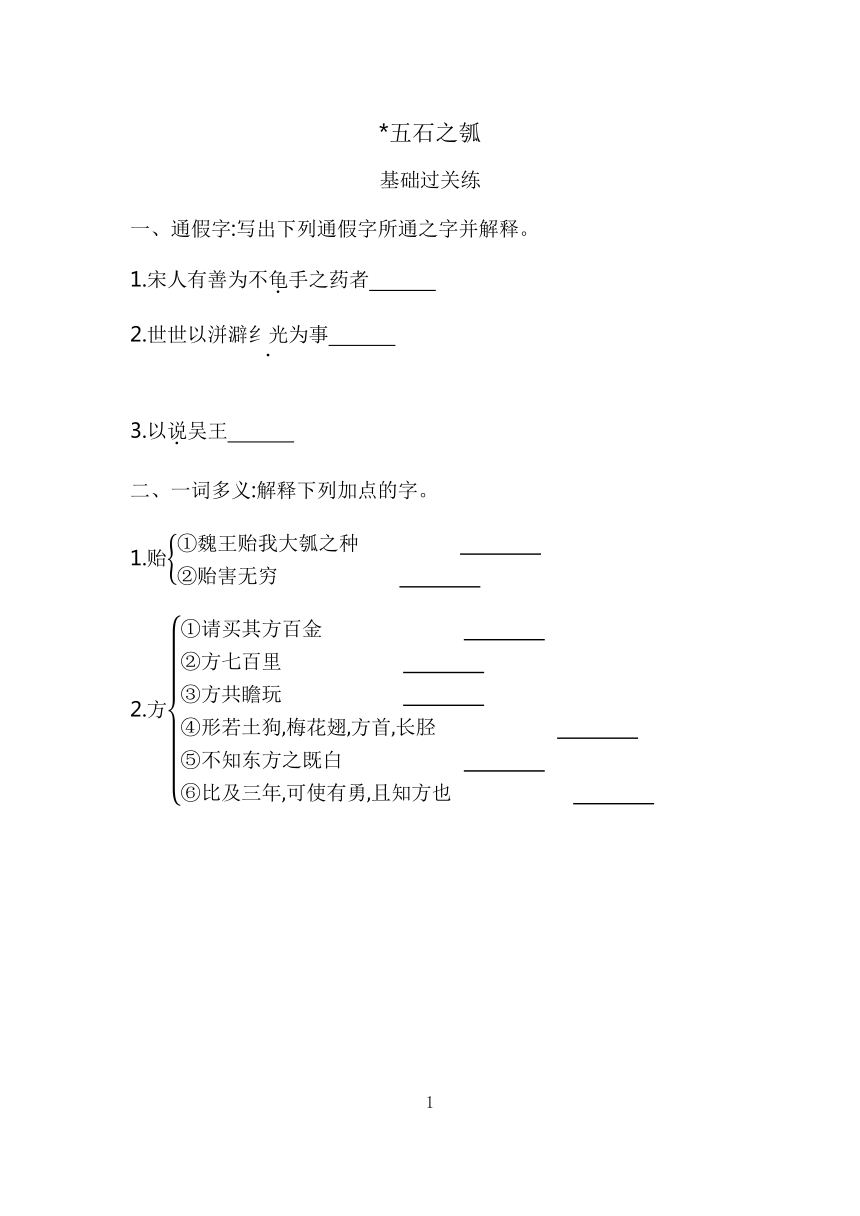

*五石之瓠

基础过关练

一、通假字:写出下列通假字所通之字并解释。

1.宋人有善为不龟手之药者

2.世世以洴澼为事

3.以说吴王

二、一词多义:解释下列加点的字。

1.贻

2.方

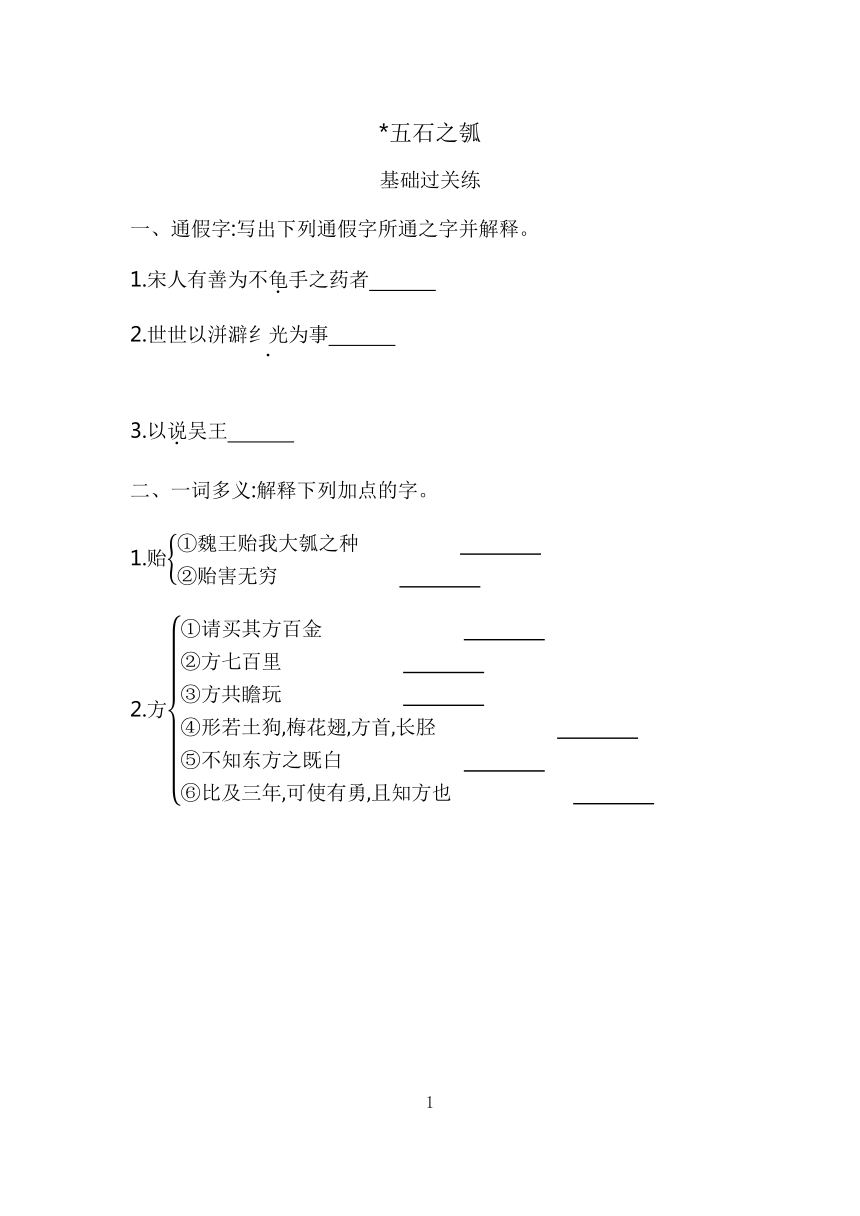

3.为

4.固

5.与

6.虑

三、古今异义:写出下列加点词语的古义。

1.剖之以为瓢

古义:

今义:认为。

2.何不虑以为大樽而浮乎江湖

古义:

今义:思考;担忧,发愁。

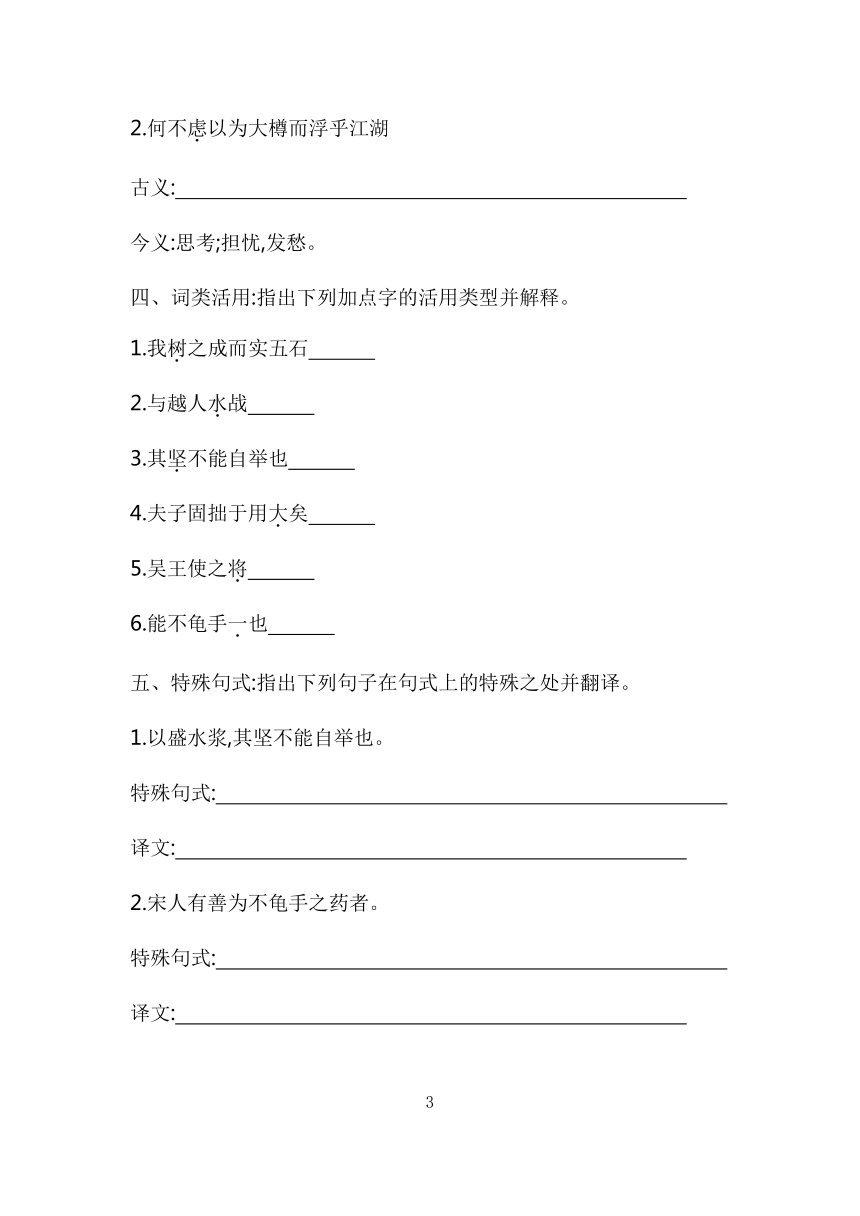

四、词类活用:指出下列加点字的活用类型并解释。

1.我树之成而实五石

2.与越人水战

3.其坚不能自举也

4.夫子固拙于用大矣

5.吴王使之将

6.能不龟手一也

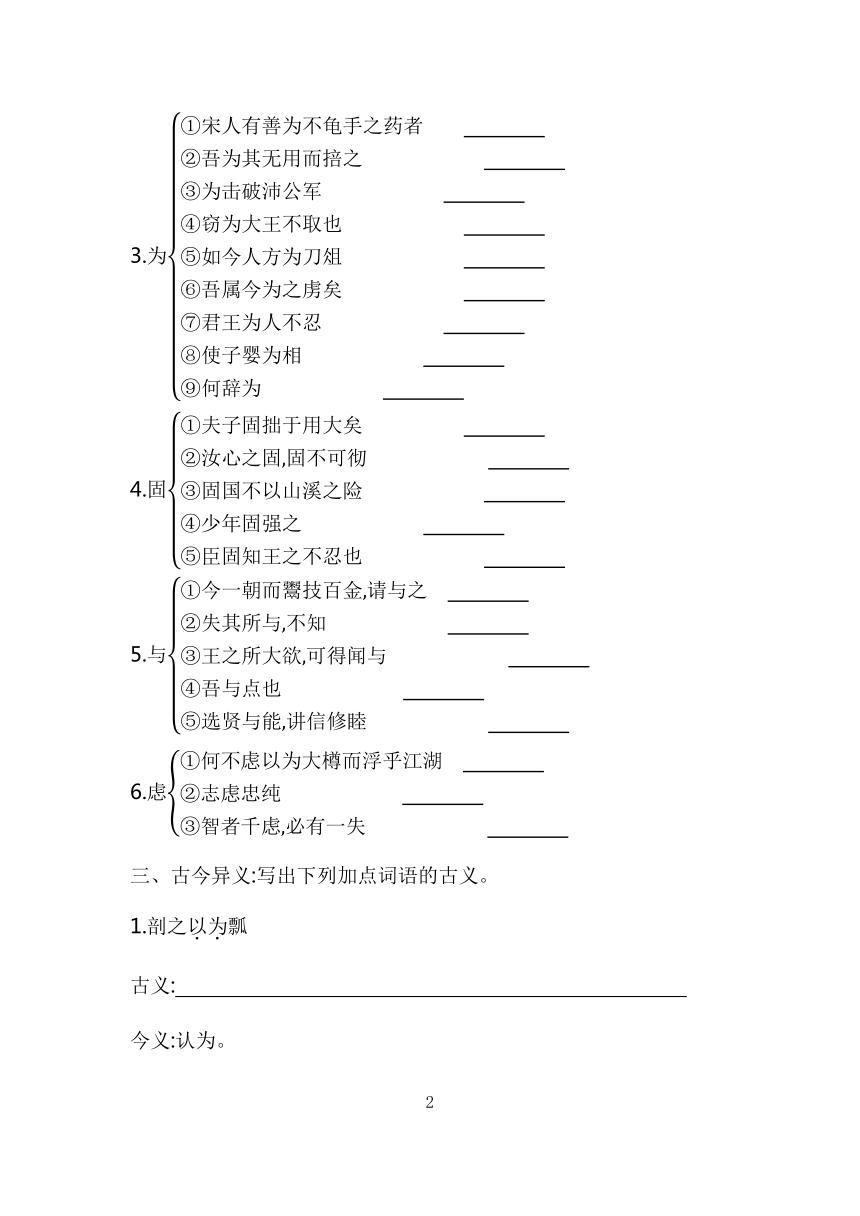

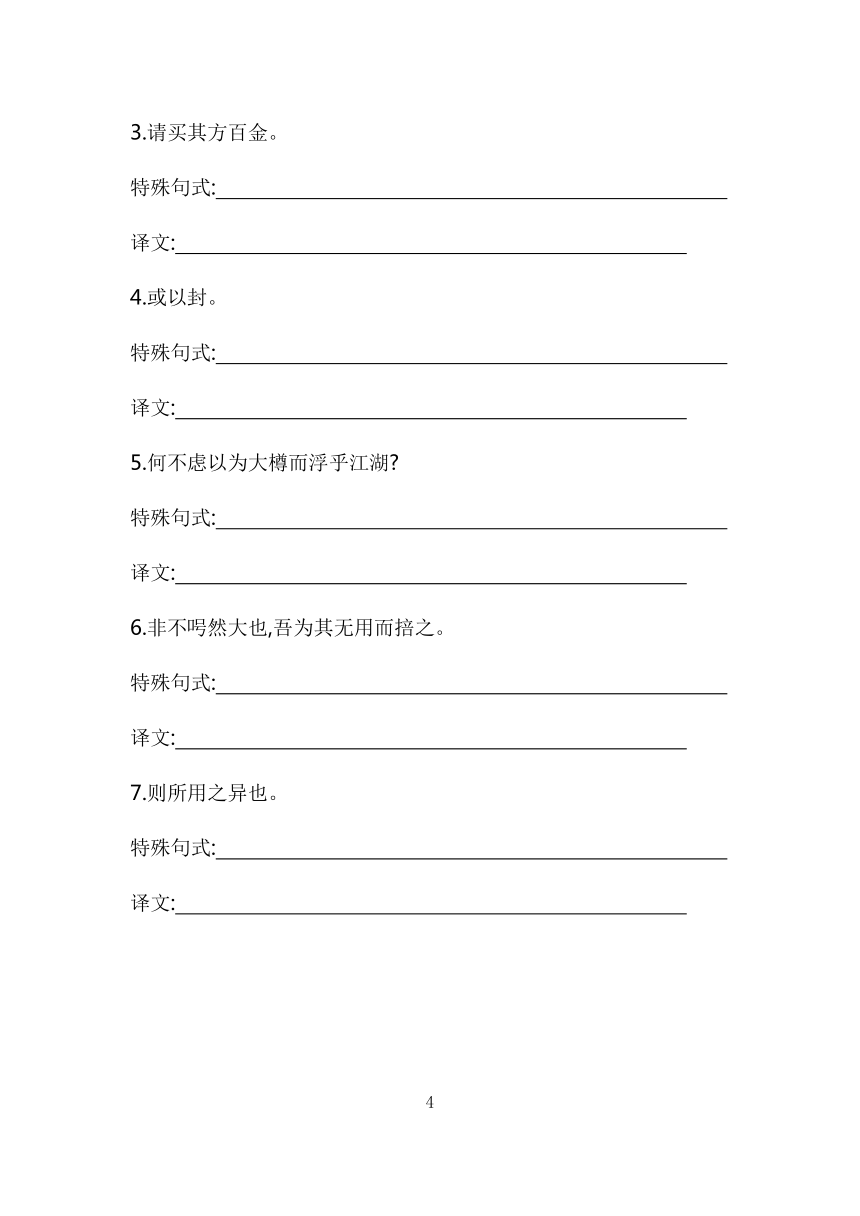

五、特殊句式:指出下列句子在句式上的特殊之处并翻译。

1.以盛水浆,其坚不能自举也。

特殊句式:

译文:

2.宋人有善为不龟手之药者。

特殊句式:

译文:

3.请买其方百金。

特殊句式:

译文:

4.或以封。

特殊句式:

译文:

5.何不虑以为大樽而浮乎江湖

特殊句式:

译文:

6.非不呺然大也,吾为其无用而掊之。

特殊句式:

译文:

7.则所用之异也。

特殊句式:

译文:

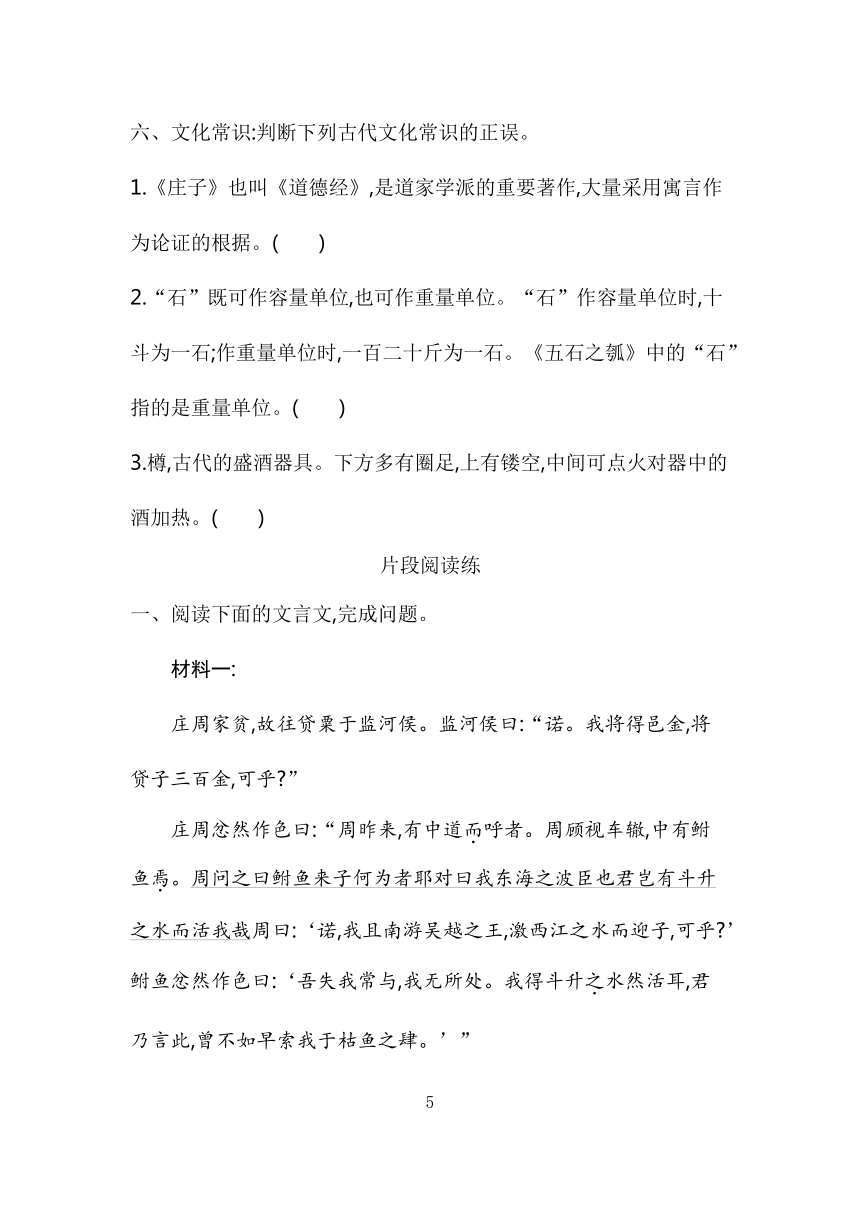

六、文化常识:判断下列古代文化常识的正误。

1.《庄子》也叫《道德经》,是道家学派的重要著作,大量采用寓言作为论证的根据。( )

2.“石”既可作容量单位,也可作重量单位。“石”作容量单位时,十斗为一石;作重量单位时,一百二十斤为一石。《五石之瓠》中的“石”指的是重量单位。( )

3.樽,古代的盛酒器具。下方多有圈足,上有镂空,中间可点火对器中的酒加热。( )

片段阅读练

一、阅读下面的文言文,完成问题。

材料一:

庄周家贫,故往贷粟于监河侯。监河侯曰:“诺。我将得邑金,将贷子三百金,可乎 ”

庄周忿然作色曰:“周昨来,有中道而呼者。周顾视车辙,中有鲋鱼焉。周问之曰鲋鱼来子何为者耶对曰我东海之波臣也君岂有斗升之水而活我哉周曰:‘诺,我且南游吴越之王,激西江之水而迎子,可乎 ’鲋鱼忿然作色曰:‘吾失我常与,我无所处。我得斗升之水然活耳,君乃言此,曾不如早索我于枯鱼之肆。’”

(选自《庄子·杂篇·外物》,有删改)

材料二:

庄子钓于濮水。楚王使大夫二人往先焉,曰:“愿以境内累矣!”庄子持竿不顾,曰:“吾闻楚有神龟,死已三千岁矣。王巾笥而藏之庙堂之上。此龟者,宁其死为留骨而贵乎 宁其生而曳尾于涂中乎 ”二大夫曰:“宁生而曳尾涂中。”庄子曰:“往矣!吾将曳尾于涂中。”

(选自《庄子·外篇·秋水》,有删改)

1.下列句子中加点字的意义和用法全都相同的一项是( )

A.有中道而呼者 夜缒而出

B.中有鲋鱼焉 就有道而正焉

C.我得斗升之水然活耳 蚓无爪牙之利

D.愿以境内累矣 不以物喜,不以己悲

2.对材料中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.周问之/曰鲋鱼来/子何为者/耶对曰/我东海之波/臣也/君岂有斗升之水而活我哉/

B.周问之曰/鲋鱼来/子何为者耶/对曰/我/东海之波臣也/君岂有斗升之水而活我哉/

C.周问之曰/鲋鱼来/子何为者耶/对曰/我/东海之波/臣也君/岂有斗升之水而活我哉/

D.周问之/曰鲋鱼来/子何为者/耶对曰/我东海之波/臣也君/岂有斗升之水而活我哉/

3.庄子阐明道理的方法是什么 请结合材料简要分析。

二、阅读下面的文言文,完成问题。

庄子行于山中,见大木,枝叶盛茂。伐木者止其旁而不取也。问其故,曰:“无所可用。”庄子曰:“此木□不材得终其天年。”夫子出于山,舍于故人之家。故人喜,命竖子杀雁而烹之。竖子请曰:“其一能鸣,其一不能鸣,请奚杀 ”主人曰:“杀不能鸣者。”明日,弟子问于庄子曰:“昨日山中之木,以不材得终其天年;今主人之雁,以不材死。先生将何处 ”庄子笑曰:“周将处乎材与不材之间。材与不材之间,似之而非也,故未免乎累。若夫乘道德而浮游则不然,无誉无訾,一龙一蛇,与时俱化,而无肯专为。一上一下,以和为量,浮游乎万物之祖。物物而不物于物,则胡可得而累邪!此神农、黄帝之法则也。”

(节选自《庄子·外篇·山木》,有删改)

4.可填入画波浪线句子的方框里的虚词是( )

A.乃 B.则 C.以 D.而

5.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

若夫乘道德而浮游则不然,无誉无訾。

三、阅读下面的文言文,完成问题。

材料一:

子食于有丧者之侧,未尝饱也。

子于是日哭,则不歌。

(选自《论语·述而》)

材料二:

庄子妻死,惠子吊之,庄子则方箕踞鼓盆而歌。惠子曰:“与人居,长子、老、身死,不哭亦足矣,又鼓盆而歌,不亦甚乎!”

庄子曰:“不然。是其始死也,我独何能无概①然!气变而有形,形变而有生。今又变而之死。是相与为春秋冬夏四时行也。人且偃然②寝于巨室③,而我噭噭然随而哭之,自以为不通乎命,故止也。”

(选自《庄子·外篇·至乐》,有删改)

[注] ①概:同“慨”,感慨。②偃然:仰卧的样子。③巨室:巨大的房子,此处指天地之间。

6.请分别用两个字概括孔子和庄子面对丧事时的思想情感。

孔子:

庄子:

7.孔子和庄子对待丧事为什么会有不同的态度 请结合材料简要概括。

能力提升练

阅读下面的文言文,完成问题。(20分)

【甲】

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

(节选自《孟子·公孙丑上》)

【乙】

将欲取天下而为之,吾见其不得已。天下神器,不可为也。为者败之,执者失之。故物或行或随,或歔或吹,或强或羸,或挫或隳。是以圣人去甚,去奢,去泰。

(节选自《老子·第二十九章》)

【丙】

文王观于臧①,见一丈夫钓,而其钓莫钓;非持其钓,有钓者也,常钓也。文王欲举而授之政,而恐大臣父兄之弗安也;欲终而释之,而不忍百姓之无天也。于是旦而属之大夫曰:“昔者寡人梦见良人,黑色而髯,乘驳马而偏朱蹄,号曰:‘寓而政于臧丈人,庶几乎民有瘳②乎!’”诸大夫蹴然曰:“先君王也。”文王曰:“然则卜之。”诸大夫曰:“先君之命,王其无它,又何卜焉!”遂迎臧丈人而授之政。典法无更,偏令无出。三年文王观于国则列士坏植散群长官者不成德。列士坏植散群,则尚同也;长官者不成德,则同务也。文王于是焉以为大师,北面而问曰:“政可以及天下乎 ”臧丈人昧然而不应,泛然而辞,朝令而夜遁,终身无闻。

(节选自《庄子·外篇·田子方》)

[注] ①观于臧:在臧地巡视。②瘳:原指痊愈,在文中指百姓生活安定。

温故知新

请解释下列加点的字。

1.或行或随——或师焉,或不焉(《师说》)

2.欲终而释之——则虫集冠上,力叮不释(《促织》)

3.于是旦而属之大夫曰——旦辞爷娘去,暮宿黄河边(《木兰诗》)

4.寓而政于臧丈人——得之心而寓之酒也(《醉翁亭记》)

5.然则卜之——然则何时而乐耶(《岳阳楼记》)

6.则尚同也——宫中尚促织之戏(《促织》)

7.政可以及天下乎——老吾老,以及人之老(《齐桓晋文之事》)

8.泛然而辞——旦辞爷娘去,暮宿黄河边(《木兰诗》)

习题演练

1.给文中画波浪线的部分断句,请用“/”在句子中标注出来。(限3处)(3分)

三 年 文 王 观 于 国 则 列 士 坏 植 散 群 长 官 者 不 成 德

2.下列对文中加点词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.丙文中“文王欲举而授之政”与《五石之瓠》中“其坚不能自举也”的“举”字含义不同。

B.丙文中“寓而政于臧丈人”与甲文中“知皆扩而充之矣”的“而”字用法与意义不相同。

C.丈夫,在文中指成年男子,在古文中还指有志气有作为的男子,现在所说的“丈夫”通常指女子的配偶。

D.属,在古文中有多种意思,在“于是旦而属之大夫曰”中为“嘱咐”的意思。

3.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.甲文中以人们突然看见小孩快掉入井里时的反应为论据,论证“人皆有不忍人之心”,由此提出人都有“四端”,进而论述“四端”对为人处世、治理天下的重要性。

B.乙文中老子认为天下是“不可为、不可执”的。如果依靠强制措施来治理天下、执掌天下,只能招致失败,最终失去天下。

C.丙文中周文王对大夫们说,梦见了面黑长须、骑杂色马的贤人要他将政事托付给臧地老者,于是让大夫们占卜后就迎接臧地老者并授以政事。

D.甲文综合运用举例论证、比喻论证和对比论证等,思路清晰,有说服力,丙文借助故事,婉曲达意,增强了说理的效果。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也。

(2)朝令而夜遁,终身无闻。

5.中华优秀传统文化博大精深,是中华文明的智慧结晶。儒家与道家各有自己的天下观,请根据原文简要分析两学派在治国理念上的不同之处。(3分)

答案与分层梯度式解析

基础过关练

一、

1.同“皲”,皮肤冻裂

2.同“纩”,丝绵絮

3.同“悦”,取悦

二、

1.①赠送,给予 ②遗留,留下

2.①处方,药方 ②古代计量面积用语。后面加上表示长度的数字或数量词,表示纵横若干长度 ③副词,正,正在 ④方形。与“圆”相对 ⑤方向、方位 ⑥合乎礼义的行事准则

3.①制作 ②介词,由于 ③介词,替,给 ④认为 ⑤表示判断,相当于现代汉语的“是” ⑥介词,被 ⑦做 ⑧担任,充当 ⑨语气助词,用于句末,表示反问

4.①确实 ②固执 ③使之固,巩固 ④坚持、一定 ⑤副词,本来

5.①给予 ②结交、同盟 ③语助词,用于句末,表示疑问 ④赞成 ⑤同“举”,推举,进用

6.①用绳结缀。一说,考虑 ②思想,意念 ③思考,谋划

三、

1.把……作为。

2.用绳结缀。一说,考虑。

四、

1.名词作动词,种植

2.名词作状语,在水上

3.形容词用作名词,坚固程度

4.形容词作名词,大的东西,“大”的功用

5.名词作动词,率领

6.数词作形容词,相同,一样

五、

1.特殊句式:省略句,介词“以”后省略了宾语,应为“以(之)盛水浆……”。

译文:用大葫芦去盛水浆,可是它的坚固程度承受不了自己的容量。

2.特殊句式:定语后置句,定语“有善为不龟手之药者”置于名词“人”之后。正常语序:宋有善为不龟手之药者人。

译文:宋国有一个善于调制防止手冻裂的药物的人。

3.特殊句式:省略句、状语后置句,“百金”前省略了介词“以”,介词(以)+名词或名词性词组(百金)放在句末。正常语序:请(以)百金买其方。

译文:请求用百金买下他的药方。

4.特殊句式:省略句,“以”是介词,其后应接名词或代词作状语修饰“封”,结合原文可知,其后省略了代词“之”,故应为“或以(之)封”。

译文:有人用它来获得封地。

5.特殊句式:省略句、状语后置句,“以为”中“以”是介词,其后省略了代词“之”,正常表达是“以(之)为”;“乎”的意思是“在”,介词(乎)+名词或名词性词组(江湖)放在动词“浮”之后。正常语序:何不虑以(之)为大樽而乎江湖浮

译文:为什么不用绳结缀把它制成大樽,缚在身上,在江湖之上浮游

6.特殊句式:判断句,“非”表否定判断。

译文:葫芦并非内中不够空虚而宽大,我因为它没有用处就击破了它。

7.特殊句式:判断句,“……也”表判断。

译文:这是使用方法的不同。

六、

1. “《庄子》也叫《道德经》”错误。《庄子》也叫《南华经》。

2. 《五石之瓠》中的“石”指的是容量单位。

3.√

片段阅读练

1.A A.都是连词,表示方式或状态,不译。B.相当于介词结构,于是,于此/语气词。C.助词,相当于“的”/定语后置的标志。D.介词,拿,用/介词,因为。

2.B “鲋鱼来子何为者耶”是“问之曰”的内容,“曰”是表对话的词语,后面应该停顿,排除A、D两项。“波臣”,水族中的臣子。古人设想水族动物也分君臣,被统辖的水族,称为“波臣”,故“波”与“臣”之间不应该断开,排除C项。故选B。

3.答案 庄子以寓言说理,材料中关于庄子的两个小故事都是庄子以寓言说理的典范。材料一中,面对监河侯的推辞,庄子以鲫鱼的寓言讽刺;材料二中,庄子以神龟的寓言拒绝了楚威王的聘请。

解析 材料一中,庄子向监河侯借粮食,结果监河侯说“诺。我将得邑金,将贷子三百金”,对此庄子说“周昨来……‘吾失我常与,我无所处。我得斗升之水然活耳,君乃言此,曾不如早索我于枯鱼之肆。’”,以涸辙之鲋为喻来讽刺;材料二中,面对楚威王的聘请,庄子说“吾闻楚有神龟,死已三千岁矣。王巾笥而藏之庙堂之上。此龟者,宁其死为留骨而贵乎 宁其生而曳尾于涂中乎”,以神龟为喻进行拒绝。

由此可见,庄子以寓言说理,材料中关于庄子的两个小故事都是庄子以寓言说理的典范。

[参考译文]

材料一:

庄周家境贫寒,因此去向监河侯借粮。监河侯说:“行。我将要收到封地的赋税,到时候借给你价值三百金的粮食,好吗 ”

庄周气得脸色都变了,说:“我昨天来的时候,有人在半道上呼唤我。我回头看了看车辙,里面有条鲫鱼。我问它:‘鲫鱼,你在这里干什么呢 ’鲫鱼回答说:‘我是东海水族中的臣子。你能用斗升的水使我活下来吗 ’我对它说:‘行啊,我将要到南方去游说吴、越两国的国王,引出西江之水来迎接你,可以吗 ’鲫鱼气得脸色大变,说:‘我失去了时常伴随我的水,没有安身的地方。(现在,)我只要得到斗升的水就能存活,您竟然说这种话,还不如早点儿到干鱼店里去找我。’。”

材料二:

庄子在濮水边钓鱼。楚威王派两个大夫先去(想请庄子出仕),说:“希望把楚国的政务托付给先生!”庄子拿着渔竿,头也不回,说:“我听说楚国有只神龟,已经死了三千年了。楚王用巾布把它包起来装进竹器里,藏在宗庙明堂之上。(请问)这只神龟,愿意死了以后留下骨头(被人们供奉)让人尊重呢 还是宁愿活着拖着它的尾巴在烂泥里爬行呢 ”两个大夫回答说:“(它)宁愿活着拖着它的尾巴在烂泥里爬行。”庄子说:“请回吧!我将拖着尾巴在烂泥里爬行。”

4.C 画波浪线句子的句意是“这棵树因为不成材而得以过完它的自然寿命”,其中的“不材”与“终其天年”为因果关系,能放在句中表因果关系的词是“以”。

5.答案 至于顺应自然之道而漫游在世间就不会这样,既没有赞誉也没有诋毁。

解析 “道德”,自然之道;“然”,这样;“訾”,诋毁,指责。

[参考译文]

庄子漫步在山林之中,看见一棵大树,枝叶繁茂。伐木的人停在它旁边而不砍伐它。(庄子)问伐木的人(不砍伐这棵树的)原因是什么,(回答)说:“(因为它)没有可以用的地方。”庄子说:“这棵树因为不成材而得以过完它的自然寿命。”庄子从山中出来,住在老朋友家。老朋友很高兴,命童仆杀鹅做菜。童仆问道:“有一只会叫,有一只不会叫,请问杀哪只 ”主人说:“杀不会叫的。”第二天,弟子问庄子说:“昨天山里那棵大树,因为不成材而得以过完它的自然寿命;如今主人的这只鹅,(却)因为不成材而送了命。(那么在成材和不成材之间)先生将站在哪一方 ”庄子笑着说:“我将站在成材和不成材的中间。成材和不成材之间,似是而非,所以还是不能免于受累。至于顺应自然之道而漫游在世间就不会这样,既没有赞誉也没有诋毁,一会儿像龙一样腾飞,一会儿像蛇一样蛰伏,随着时间一同变化,而不愿固执于某一方面。一会儿上一会儿下,以‘和’为度量,浮游于万物始生的地方。使用外物而不被外物役使,这样又怎么能因为有所得而受累呢!这就是神农、黄帝的法则。”

6.答案 哀悯 达观

解析 由材料一中的“未尝饱也”“子于是日哭,则不歌”可知,孔子对于人的去世表达了哀痛和怜悯之情。由材料二中的“箕踞鼓盆而歌”可知,庄子对于妻子去世的态度是达观的。

7.答案 孔子有恻隐之心,哀人所哀,心有不安,所以食不甘味。“仁”是儒家思想的内核,推己及人是“仁之方”。庄子面对妻子之死,尽管内心悲哀,但表现出来的是一种达观的态度,因为庄子认为人的死亡是顺应自然规律,回归大自然。

解析 孔子为儒家思想的代表人物,推崇“仁”,有仁爱之心,面对有人去世,生出恻隐之心,哀其所哀,所以食不下咽,痛哭不歌。

庄子是道家思想的代表人物,推崇“顺应自然”,认为人是由天地间的元气变成的有生命的形体,现今生命消亡自然又变为气回归天地,这就和春夏秋冬四季更替一样,是顺应自然的规律的表现,不需要为此痛哭。

[参考译文]

材料一:

孔子在服丧的人旁边吃饭,不曾吃饱过。

孔子在这一天哭泣过,就不再歌咏。

材料二:

庄子的妻子死了,惠子前去悼念,庄子却正伸开腿坐着敲打瓦盆唱歌。惠子说:“(您)和您的妻子居住(在一起),她为你生育子女,与你白头偕老,现在去世了,您不哭也就够了,还敲打瓦盆唱歌,不也太过分了吗!”

庄子说:“不是这样。她当初去世的时候,我难道能没有什么感慨吗 人由元气变为形体,有形体然后有生命。现在又变为死。这好像春夏秋冬四季运行一样。况且她已经仰卧于天地之间了,而我却还呜呜地跟着痛哭,我认为这样不通达自然变化之理,所以便停止了。”

能力提升练

温故知新

1.有的

2.放下,舍弃

3.早晨

4.寄存,委托

5.既然这样,那么

6.崇尚,喜好

7.推及

8.告别

习题演练

1.答案 三年/文王观于国/则列士坏植散群/长官者不成德

解析 “三年”是一个时间状语,其后应断开。“于国”作“观”的后置状语,其后应断开;“则”为连词,引出后面的内容,一般在其前面断开。“列士坏植散群”语意完整,且“长官”是后面句子的主语,所以“长官”前面应断开。

2.D A.正确。提拔,推举/承受。B.正确。代词,你的/连词,表顺承。C.正确。D.错误。“于是旦而属之大夫曰”中的“属”意为“聚集”。

3.C “占卜后”错,根据原文“文王曰:‘然则卜之。’诸大夫曰:‘先君之命,王其无它,又何卜焉!’遂迎臧丈人而授之政”可知,并未进行占卜。

4.答案 (1)并非因为想要和这个小孩子的父母结交,并非因为想要在同乡朋友中博取名誉。

(2)在早上还接受文王指令,晚上就逃走了,终其一生没有消息。

解析 (1)“内”,同“纳”,结交;“要”,求取。

(2)“朝”“夜”,名词作状语,在早上,在晚上;“遁”,逃;“无闻”,没有消息,不为人知。

5.答案 儒家治理国家是施行仁政,主张具有恻隐、羞恶、辞让、是非之心,要扩充“四端”;道家主张无为而治、顺应自然,不能用强力施为。

解析 儒家:由“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也”“凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海”可知,儒家治理国家是施行仁政,具有恻隐、羞恶、辞让、是非之心,要做好“四端”。

道家:由“将欲取天下而为之,吾见其不得已。天下神器,不可为也。为者败之,执者失之”可知,道家主张无为而治、顺应自然,不能用强力施为。

[参考译文]

【甲】

参考译文见《疑难破》。

【乙】

想要夺取天下而有所作为,我看他不能达到目的。天下神妙之物,不可勉强去作为。勉强去作为的人一定会失败,勉强执守的人一定会失去。所以人或在前或在后,或缓缓吐气或急促吐气,或刚强或羸弱,或乘车安全或坠车危险。因此圣人要远离极端淫乐,远离奢侈,远离安逸。

【丙】

周文王在臧地巡视,看见一位钓鱼的男子,他看似在钓鱼,心却不在钓鱼上;他并非真的持竿钓鱼,而是别有所钓,他经常采用这样的钓法。文王想推举他,把国事交给他治理,但担心大臣和父兄辈族人不肯相安;想最后舍弃此人,但又不忍心让百姓们得不到天道的庇护。于是就在早晨聚集他的大夫们说:“昨天夜里我梦见一位贤人,面黑长须,骑的杂色马,马蹄的半边是赤色的,命令我说:‘把你的国事托付给臧地的老者,百姓差不多就能生活安定了!’”诸位大夫惊惭不安地说:“这是先君王季历啊!”文王说:“既然这样,那么让我们占卜一下吧。”诸位大夫说:“这是先王的命令,大王无可怀疑,又何必占卜呢!”于是(周文王)就去迎接臧地老者并把国事交给他治理。(这个人掌政)典章法令没有更改,偏颇的政令也未发出。三年之后,文王巡视国内,见到各种文士武士结成的私党都解散了,长官们也不建立个人功德。文士武士们的私党解散,这是崇尚大同;长官们不建立个人功德,这是都把国事当成同一家的事务。文王于是把臧地老者当作老师,面北而立请教说:“这样的政事可以推及天下吗 ”臧地老者看似没有听懂的样子,没有回答,漫不经心地告辞而去,在早上还接受文王指令,晚上就逃走了,终身没有消息。

30

基础过关练

一、通假字:写出下列通假字所通之字并解释。

1.宋人有善为不龟手之药者

2.世世以洴澼为事

3.以说吴王

二、一词多义:解释下列加点的字。

1.贻

2.方

3.为

4.固

5.与

6.虑

三、古今异义:写出下列加点词语的古义。

1.剖之以为瓢

古义:

今义:认为。

2.何不虑以为大樽而浮乎江湖

古义:

今义:思考;担忧,发愁。

四、词类活用:指出下列加点字的活用类型并解释。

1.我树之成而实五石

2.与越人水战

3.其坚不能自举也

4.夫子固拙于用大矣

5.吴王使之将

6.能不龟手一也

五、特殊句式:指出下列句子在句式上的特殊之处并翻译。

1.以盛水浆,其坚不能自举也。

特殊句式:

译文:

2.宋人有善为不龟手之药者。

特殊句式:

译文:

3.请买其方百金。

特殊句式:

译文:

4.或以封。

特殊句式:

译文:

5.何不虑以为大樽而浮乎江湖

特殊句式:

译文:

6.非不呺然大也,吾为其无用而掊之。

特殊句式:

译文:

7.则所用之异也。

特殊句式:

译文:

六、文化常识:判断下列古代文化常识的正误。

1.《庄子》也叫《道德经》,是道家学派的重要著作,大量采用寓言作为论证的根据。( )

2.“石”既可作容量单位,也可作重量单位。“石”作容量单位时,十斗为一石;作重量单位时,一百二十斤为一石。《五石之瓠》中的“石”指的是重量单位。( )

3.樽,古代的盛酒器具。下方多有圈足,上有镂空,中间可点火对器中的酒加热。( )

片段阅读练

一、阅读下面的文言文,完成问题。

材料一:

庄周家贫,故往贷粟于监河侯。监河侯曰:“诺。我将得邑金,将贷子三百金,可乎 ”

庄周忿然作色曰:“周昨来,有中道而呼者。周顾视车辙,中有鲋鱼焉。周问之曰鲋鱼来子何为者耶对曰我东海之波臣也君岂有斗升之水而活我哉周曰:‘诺,我且南游吴越之王,激西江之水而迎子,可乎 ’鲋鱼忿然作色曰:‘吾失我常与,我无所处。我得斗升之水然活耳,君乃言此,曾不如早索我于枯鱼之肆。’”

(选自《庄子·杂篇·外物》,有删改)

材料二:

庄子钓于濮水。楚王使大夫二人往先焉,曰:“愿以境内累矣!”庄子持竿不顾,曰:“吾闻楚有神龟,死已三千岁矣。王巾笥而藏之庙堂之上。此龟者,宁其死为留骨而贵乎 宁其生而曳尾于涂中乎 ”二大夫曰:“宁生而曳尾涂中。”庄子曰:“往矣!吾将曳尾于涂中。”

(选自《庄子·外篇·秋水》,有删改)

1.下列句子中加点字的意义和用法全都相同的一项是( )

A.有中道而呼者 夜缒而出

B.中有鲋鱼焉 就有道而正焉

C.我得斗升之水然活耳 蚓无爪牙之利

D.愿以境内累矣 不以物喜,不以己悲

2.对材料中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.周问之/曰鲋鱼来/子何为者/耶对曰/我东海之波/臣也/君岂有斗升之水而活我哉/

B.周问之曰/鲋鱼来/子何为者耶/对曰/我/东海之波臣也/君岂有斗升之水而活我哉/

C.周问之曰/鲋鱼来/子何为者耶/对曰/我/东海之波/臣也君/岂有斗升之水而活我哉/

D.周问之/曰鲋鱼来/子何为者/耶对曰/我东海之波/臣也君/岂有斗升之水而活我哉/

3.庄子阐明道理的方法是什么 请结合材料简要分析。

二、阅读下面的文言文,完成问题。

庄子行于山中,见大木,枝叶盛茂。伐木者止其旁而不取也。问其故,曰:“无所可用。”庄子曰:“此木□不材得终其天年。”夫子出于山,舍于故人之家。故人喜,命竖子杀雁而烹之。竖子请曰:“其一能鸣,其一不能鸣,请奚杀 ”主人曰:“杀不能鸣者。”明日,弟子问于庄子曰:“昨日山中之木,以不材得终其天年;今主人之雁,以不材死。先生将何处 ”庄子笑曰:“周将处乎材与不材之间。材与不材之间,似之而非也,故未免乎累。若夫乘道德而浮游则不然,无誉无訾,一龙一蛇,与时俱化,而无肯专为。一上一下,以和为量,浮游乎万物之祖。物物而不物于物,则胡可得而累邪!此神农、黄帝之法则也。”

(节选自《庄子·外篇·山木》,有删改)

4.可填入画波浪线句子的方框里的虚词是( )

A.乃 B.则 C.以 D.而

5.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

若夫乘道德而浮游则不然,无誉无訾。

三、阅读下面的文言文,完成问题。

材料一:

子食于有丧者之侧,未尝饱也。

子于是日哭,则不歌。

(选自《论语·述而》)

材料二:

庄子妻死,惠子吊之,庄子则方箕踞鼓盆而歌。惠子曰:“与人居,长子、老、身死,不哭亦足矣,又鼓盆而歌,不亦甚乎!”

庄子曰:“不然。是其始死也,我独何能无概①然!气变而有形,形变而有生。今又变而之死。是相与为春秋冬夏四时行也。人且偃然②寝于巨室③,而我噭噭然随而哭之,自以为不通乎命,故止也。”

(选自《庄子·外篇·至乐》,有删改)

[注] ①概:同“慨”,感慨。②偃然:仰卧的样子。③巨室:巨大的房子,此处指天地之间。

6.请分别用两个字概括孔子和庄子面对丧事时的思想情感。

孔子:

庄子:

7.孔子和庄子对待丧事为什么会有不同的态度 请结合材料简要概括。

能力提升练

阅读下面的文言文,完成问题。(20分)

【甲】

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

(节选自《孟子·公孙丑上》)

【乙】

将欲取天下而为之,吾见其不得已。天下神器,不可为也。为者败之,执者失之。故物或行或随,或歔或吹,或强或羸,或挫或隳。是以圣人去甚,去奢,去泰。

(节选自《老子·第二十九章》)

【丙】

文王观于臧①,见一丈夫钓,而其钓莫钓;非持其钓,有钓者也,常钓也。文王欲举而授之政,而恐大臣父兄之弗安也;欲终而释之,而不忍百姓之无天也。于是旦而属之大夫曰:“昔者寡人梦见良人,黑色而髯,乘驳马而偏朱蹄,号曰:‘寓而政于臧丈人,庶几乎民有瘳②乎!’”诸大夫蹴然曰:“先君王也。”文王曰:“然则卜之。”诸大夫曰:“先君之命,王其无它,又何卜焉!”遂迎臧丈人而授之政。典法无更,偏令无出。三年文王观于国则列士坏植散群长官者不成德。列士坏植散群,则尚同也;长官者不成德,则同务也。文王于是焉以为大师,北面而问曰:“政可以及天下乎 ”臧丈人昧然而不应,泛然而辞,朝令而夜遁,终身无闻。

(节选自《庄子·外篇·田子方》)

[注] ①观于臧:在臧地巡视。②瘳:原指痊愈,在文中指百姓生活安定。

温故知新

请解释下列加点的字。

1.或行或随——或师焉,或不焉(《师说》)

2.欲终而释之——则虫集冠上,力叮不释(《促织》)

3.于是旦而属之大夫曰——旦辞爷娘去,暮宿黄河边(《木兰诗》)

4.寓而政于臧丈人——得之心而寓之酒也(《醉翁亭记》)

5.然则卜之——然则何时而乐耶(《岳阳楼记》)

6.则尚同也——宫中尚促织之戏(《促织》)

7.政可以及天下乎——老吾老,以及人之老(《齐桓晋文之事》)

8.泛然而辞——旦辞爷娘去,暮宿黄河边(《木兰诗》)

习题演练

1.给文中画波浪线的部分断句,请用“/”在句子中标注出来。(限3处)(3分)

三 年 文 王 观 于 国 则 列 士 坏 植 散 群 长 官 者 不 成 德

2.下列对文中加点词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.丙文中“文王欲举而授之政”与《五石之瓠》中“其坚不能自举也”的“举”字含义不同。

B.丙文中“寓而政于臧丈人”与甲文中“知皆扩而充之矣”的“而”字用法与意义不相同。

C.丈夫,在文中指成年男子,在古文中还指有志气有作为的男子,现在所说的“丈夫”通常指女子的配偶。

D.属,在古文中有多种意思,在“于是旦而属之大夫曰”中为“嘱咐”的意思。

3.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.甲文中以人们突然看见小孩快掉入井里时的反应为论据,论证“人皆有不忍人之心”,由此提出人都有“四端”,进而论述“四端”对为人处世、治理天下的重要性。

B.乙文中老子认为天下是“不可为、不可执”的。如果依靠强制措施来治理天下、执掌天下,只能招致失败,最终失去天下。

C.丙文中周文王对大夫们说,梦见了面黑长须、骑杂色马的贤人要他将政事托付给臧地老者,于是让大夫们占卜后就迎接臧地老者并授以政事。

D.甲文综合运用举例论证、比喻论证和对比论证等,思路清晰,有说服力,丙文借助故事,婉曲达意,增强了说理的效果。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也。

(2)朝令而夜遁,终身无闻。

5.中华优秀传统文化博大精深,是中华文明的智慧结晶。儒家与道家各有自己的天下观,请根据原文简要分析两学派在治国理念上的不同之处。(3分)

答案与分层梯度式解析

基础过关练

一、

1.同“皲”,皮肤冻裂

2.同“纩”,丝绵絮

3.同“悦”,取悦

二、

1.①赠送,给予 ②遗留,留下

2.①处方,药方 ②古代计量面积用语。后面加上表示长度的数字或数量词,表示纵横若干长度 ③副词,正,正在 ④方形。与“圆”相对 ⑤方向、方位 ⑥合乎礼义的行事准则

3.①制作 ②介词,由于 ③介词,替,给 ④认为 ⑤表示判断,相当于现代汉语的“是” ⑥介词,被 ⑦做 ⑧担任,充当 ⑨语气助词,用于句末,表示反问

4.①确实 ②固执 ③使之固,巩固 ④坚持、一定 ⑤副词,本来

5.①给予 ②结交、同盟 ③语助词,用于句末,表示疑问 ④赞成 ⑤同“举”,推举,进用

6.①用绳结缀。一说,考虑 ②思想,意念 ③思考,谋划

三、

1.把……作为。

2.用绳结缀。一说,考虑。

四、

1.名词作动词,种植

2.名词作状语,在水上

3.形容词用作名词,坚固程度

4.形容词作名词,大的东西,“大”的功用

5.名词作动词,率领

6.数词作形容词,相同,一样

五、

1.特殊句式:省略句,介词“以”后省略了宾语,应为“以(之)盛水浆……”。

译文:用大葫芦去盛水浆,可是它的坚固程度承受不了自己的容量。

2.特殊句式:定语后置句,定语“有善为不龟手之药者”置于名词“人”之后。正常语序:宋有善为不龟手之药者人。

译文:宋国有一个善于调制防止手冻裂的药物的人。

3.特殊句式:省略句、状语后置句,“百金”前省略了介词“以”,介词(以)+名词或名词性词组(百金)放在句末。正常语序:请(以)百金买其方。

译文:请求用百金买下他的药方。

4.特殊句式:省略句,“以”是介词,其后应接名词或代词作状语修饰“封”,结合原文可知,其后省略了代词“之”,故应为“或以(之)封”。

译文:有人用它来获得封地。

5.特殊句式:省略句、状语后置句,“以为”中“以”是介词,其后省略了代词“之”,正常表达是“以(之)为”;“乎”的意思是“在”,介词(乎)+名词或名词性词组(江湖)放在动词“浮”之后。正常语序:何不虑以(之)为大樽而乎江湖浮

译文:为什么不用绳结缀把它制成大樽,缚在身上,在江湖之上浮游

6.特殊句式:判断句,“非”表否定判断。

译文:葫芦并非内中不够空虚而宽大,我因为它没有用处就击破了它。

7.特殊句式:判断句,“……也”表判断。

译文:这是使用方法的不同。

六、

1. “《庄子》也叫《道德经》”错误。《庄子》也叫《南华经》。

2. 《五石之瓠》中的“石”指的是容量单位。

3.√

片段阅读练

1.A A.都是连词,表示方式或状态,不译。B.相当于介词结构,于是,于此/语气词。C.助词,相当于“的”/定语后置的标志。D.介词,拿,用/介词,因为。

2.B “鲋鱼来子何为者耶”是“问之曰”的内容,“曰”是表对话的词语,后面应该停顿,排除A、D两项。“波臣”,水族中的臣子。古人设想水族动物也分君臣,被统辖的水族,称为“波臣”,故“波”与“臣”之间不应该断开,排除C项。故选B。

3.答案 庄子以寓言说理,材料中关于庄子的两个小故事都是庄子以寓言说理的典范。材料一中,面对监河侯的推辞,庄子以鲫鱼的寓言讽刺;材料二中,庄子以神龟的寓言拒绝了楚威王的聘请。

解析 材料一中,庄子向监河侯借粮食,结果监河侯说“诺。我将得邑金,将贷子三百金”,对此庄子说“周昨来……‘吾失我常与,我无所处。我得斗升之水然活耳,君乃言此,曾不如早索我于枯鱼之肆。’”,以涸辙之鲋为喻来讽刺;材料二中,面对楚威王的聘请,庄子说“吾闻楚有神龟,死已三千岁矣。王巾笥而藏之庙堂之上。此龟者,宁其死为留骨而贵乎 宁其生而曳尾于涂中乎”,以神龟为喻进行拒绝。

由此可见,庄子以寓言说理,材料中关于庄子的两个小故事都是庄子以寓言说理的典范。

[参考译文]

材料一:

庄周家境贫寒,因此去向监河侯借粮。监河侯说:“行。我将要收到封地的赋税,到时候借给你价值三百金的粮食,好吗 ”

庄周气得脸色都变了,说:“我昨天来的时候,有人在半道上呼唤我。我回头看了看车辙,里面有条鲫鱼。我问它:‘鲫鱼,你在这里干什么呢 ’鲫鱼回答说:‘我是东海水族中的臣子。你能用斗升的水使我活下来吗 ’我对它说:‘行啊,我将要到南方去游说吴、越两国的国王,引出西江之水来迎接你,可以吗 ’鲫鱼气得脸色大变,说:‘我失去了时常伴随我的水,没有安身的地方。(现在,)我只要得到斗升的水就能存活,您竟然说这种话,还不如早点儿到干鱼店里去找我。’。”

材料二:

庄子在濮水边钓鱼。楚威王派两个大夫先去(想请庄子出仕),说:“希望把楚国的政务托付给先生!”庄子拿着渔竿,头也不回,说:“我听说楚国有只神龟,已经死了三千年了。楚王用巾布把它包起来装进竹器里,藏在宗庙明堂之上。(请问)这只神龟,愿意死了以后留下骨头(被人们供奉)让人尊重呢 还是宁愿活着拖着它的尾巴在烂泥里爬行呢 ”两个大夫回答说:“(它)宁愿活着拖着它的尾巴在烂泥里爬行。”庄子说:“请回吧!我将拖着尾巴在烂泥里爬行。”

4.C 画波浪线句子的句意是“这棵树因为不成材而得以过完它的自然寿命”,其中的“不材”与“终其天年”为因果关系,能放在句中表因果关系的词是“以”。

5.答案 至于顺应自然之道而漫游在世间就不会这样,既没有赞誉也没有诋毁。

解析 “道德”,自然之道;“然”,这样;“訾”,诋毁,指责。

[参考译文]

庄子漫步在山林之中,看见一棵大树,枝叶繁茂。伐木的人停在它旁边而不砍伐它。(庄子)问伐木的人(不砍伐这棵树的)原因是什么,(回答)说:“(因为它)没有可以用的地方。”庄子说:“这棵树因为不成材而得以过完它的自然寿命。”庄子从山中出来,住在老朋友家。老朋友很高兴,命童仆杀鹅做菜。童仆问道:“有一只会叫,有一只不会叫,请问杀哪只 ”主人说:“杀不会叫的。”第二天,弟子问庄子说:“昨天山里那棵大树,因为不成材而得以过完它的自然寿命;如今主人的这只鹅,(却)因为不成材而送了命。(那么在成材和不成材之间)先生将站在哪一方 ”庄子笑着说:“我将站在成材和不成材的中间。成材和不成材之间,似是而非,所以还是不能免于受累。至于顺应自然之道而漫游在世间就不会这样,既没有赞誉也没有诋毁,一会儿像龙一样腾飞,一会儿像蛇一样蛰伏,随着时间一同变化,而不愿固执于某一方面。一会儿上一会儿下,以‘和’为度量,浮游于万物始生的地方。使用外物而不被外物役使,这样又怎么能因为有所得而受累呢!这就是神农、黄帝的法则。”

6.答案 哀悯 达观

解析 由材料一中的“未尝饱也”“子于是日哭,则不歌”可知,孔子对于人的去世表达了哀痛和怜悯之情。由材料二中的“箕踞鼓盆而歌”可知,庄子对于妻子去世的态度是达观的。

7.答案 孔子有恻隐之心,哀人所哀,心有不安,所以食不甘味。“仁”是儒家思想的内核,推己及人是“仁之方”。庄子面对妻子之死,尽管内心悲哀,但表现出来的是一种达观的态度,因为庄子认为人的死亡是顺应自然规律,回归大自然。

解析 孔子为儒家思想的代表人物,推崇“仁”,有仁爱之心,面对有人去世,生出恻隐之心,哀其所哀,所以食不下咽,痛哭不歌。

庄子是道家思想的代表人物,推崇“顺应自然”,认为人是由天地间的元气变成的有生命的形体,现今生命消亡自然又变为气回归天地,这就和春夏秋冬四季更替一样,是顺应自然的规律的表现,不需要为此痛哭。

[参考译文]

材料一:

孔子在服丧的人旁边吃饭,不曾吃饱过。

孔子在这一天哭泣过,就不再歌咏。

材料二:

庄子的妻子死了,惠子前去悼念,庄子却正伸开腿坐着敲打瓦盆唱歌。惠子说:“(您)和您的妻子居住(在一起),她为你生育子女,与你白头偕老,现在去世了,您不哭也就够了,还敲打瓦盆唱歌,不也太过分了吗!”

庄子说:“不是这样。她当初去世的时候,我难道能没有什么感慨吗 人由元气变为形体,有形体然后有生命。现在又变为死。这好像春夏秋冬四季运行一样。况且她已经仰卧于天地之间了,而我却还呜呜地跟着痛哭,我认为这样不通达自然变化之理,所以便停止了。”

能力提升练

温故知新

1.有的

2.放下,舍弃

3.早晨

4.寄存,委托

5.既然这样,那么

6.崇尚,喜好

7.推及

8.告别

习题演练

1.答案 三年/文王观于国/则列士坏植散群/长官者不成德

解析 “三年”是一个时间状语,其后应断开。“于国”作“观”的后置状语,其后应断开;“则”为连词,引出后面的内容,一般在其前面断开。“列士坏植散群”语意完整,且“长官”是后面句子的主语,所以“长官”前面应断开。

2.D A.正确。提拔,推举/承受。B.正确。代词,你的/连词,表顺承。C.正确。D.错误。“于是旦而属之大夫曰”中的“属”意为“聚集”。

3.C “占卜后”错,根据原文“文王曰:‘然则卜之。’诸大夫曰:‘先君之命,王其无它,又何卜焉!’遂迎臧丈人而授之政”可知,并未进行占卜。

4.答案 (1)并非因为想要和这个小孩子的父母结交,并非因为想要在同乡朋友中博取名誉。

(2)在早上还接受文王指令,晚上就逃走了,终其一生没有消息。

解析 (1)“内”,同“纳”,结交;“要”,求取。

(2)“朝”“夜”,名词作状语,在早上,在晚上;“遁”,逃;“无闻”,没有消息,不为人知。

5.答案 儒家治理国家是施行仁政,主张具有恻隐、羞恶、辞让、是非之心,要扩充“四端”;道家主张无为而治、顺应自然,不能用强力施为。

解析 儒家:由“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也”“凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海”可知,儒家治理国家是施行仁政,具有恻隐、羞恶、辞让、是非之心,要做好“四端”。

道家:由“将欲取天下而为之,吾见其不得已。天下神器,不可为也。为者败之,执者失之”可知,道家主张无为而治、顺应自然,不能用强力施为。

[参考译文]

【甲】

参考译文见《疑难破》。

【乙】

想要夺取天下而有所作为,我看他不能达到目的。天下神妙之物,不可勉强去作为。勉强去作为的人一定会失败,勉强执守的人一定会失去。所以人或在前或在后,或缓缓吐气或急促吐气,或刚强或羸弱,或乘车安全或坠车危险。因此圣人要远离极端淫乐,远离奢侈,远离安逸。

【丙】

周文王在臧地巡视,看见一位钓鱼的男子,他看似在钓鱼,心却不在钓鱼上;他并非真的持竿钓鱼,而是别有所钓,他经常采用这样的钓法。文王想推举他,把国事交给他治理,但担心大臣和父兄辈族人不肯相安;想最后舍弃此人,但又不忍心让百姓们得不到天道的庇护。于是就在早晨聚集他的大夫们说:“昨天夜里我梦见一位贤人,面黑长须,骑的杂色马,马蹄的半边是赤色的,命令我说:‘把你的国事托付给臧地的老者,百姓差不多就能生活安定了!’”诸位大夫惊惭不安地说:“这是先君王季历啊!”文王说:“既然这样,那么让我们占卜一下吧。”诸位大夫说:“这是先王的命令,大王无可怀疑,又何必占卜呢!”于是(周文王)就去迎接臧地老者并把国事交给他治理。(这个人掌政)典章法令没有更改,偏颇的政令也未发出。三年之后,文王巡视国内,见到各种文士武士结成的私党都解散了,长官们也不建立个人功德。文士武士们的私党解散,这是崇尚大同;长官们不建立个人功德,这是都把国事当成同一家的事务。文王于是把臧地老者当作老师,面北而立请教说:“这样的政事可以推及天下吗 ”臧地老者看似没有听懂的样子,没有回答,漫不经心地告辞而去,在早上还接受文王指令,晚上就逃走了,终身没有消息。

30