阶段质量检测(五) 生物的进化(含解析)高中生物学人教版(2019)必修2

文档属性

| 名称 | 阶段质量检测(五) 生物的进化(含解析)高中生物学人教版(2019)必修2 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 15.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-16 09:07:01 | ||

图片预览

文档简介

阶段质量检测(五) 生物的进化

(本检测满分100分)

一、选择题(本题共20小题,共50分。第1~15小题,每小题2分;第16~20小题,每小题4分。在每小题给出的选项中只有一项是符合题目要求的)

1.下列有关生物进化证据和结论的叙述,错误的是 ( )

A.比较解剖学发现,不同种类的哺乳动物的前肢在形态上差别很大,说明这些哺乳动物不是由共同祖先进化而来的

B.比较脊椎动物的器官、系统的形态和结构,属于比较解剖学证据

C.各种生物的细胞具有基本相同的结构,说明生物具有共同的祖先

D.化石为研究生物进化提供了最直接的证据

2.下列关于达尔文自然选择学说的叙述,错误的是 ( )

A.生物都有过度繁殖的倾向

B.个体间存在生存斗争

C.变异都是定向且有利的

D.许多变异是可以遗传的

3.科学家通过测序分别比较了4种灵长类代表物种大脑前额叶内CENPJ基因中启动子区域CpG序列甲基化模式的差异。对灵长类物种大脑前额叶的基因测序,为研究大脑的进化提供了 ( )

A.细胞生物学证据 B.分子生物学证据

C.胚胎学证据 D.比较解剖学证据

4.关于物种的形成,“生态成种”假说认为,种群对不同环境的适应,强化了不同种群个体表型的差异,最终导致生殖隔离。下列叙述错误的是 ( )

A.物种是在自然状态下能够交配并产生可育后代的一群生物

B.适应的形成是由于有利变异的个体更容易生存并留下后代

C.突变和基因重组可增加生物的多样性,为生物进化提供原材料

D.个体性状的差异源于自然选择,自然选择决定进化的方向

5.某昆虫的a基因是抗药基因,研究人员从农场的某昆虫群体中随机捕捉100只,aa、Aa和AA的个体数分别为16、48、36。在使用农药杀虫的若干年后,再从该农场中随机捕捉100只该昆虫,aa、Aa和AA的个体数分别为64、20、16。下列叙述正确的是 ( )

A.Aa和Aa相互交配的后代出现AA、Aa和aa三种基因型,这是基因重组的结果

B.A基因频率从60%降至26%,不能说明昆虫发生了进化

C.抗药性昆虫数量逐渐增多是自然选择的结果,自然选择能使基因频率定向改变

D.三种基因型频率均发生了变化,说明昆虫发生了进化

6.中国科学家通过研究灵长类金丝猴属所有物种的群体基因组,发现黔金丝猴的基因组中有川金丝猴和滇/缅甸金丝猴的遗传组分,揭示了黔金丝猴的杂交起源。下列叙述合理的是 ( )

A.任何一种新物种的形成一定需要经过地理隔离

B.生物多样性的形成就是新物种不断形成的过程

C.生物进化不一定产生新物种,但新物种的形成一定发生了生物进化

D.不同物种不能杂交产生后代,但几乎所有的生物体共用同一套遗传密码

7.生物的胚胎发育简短而迅速地重演系统发育中所经历的过程,这就是著名的“生物重演律”,脊椎动物在胚胎发育早期都有比较相似的阶段。下列关于达尔文生物进化理论和现代生物进化理论的叙述,错误的是 ( )

A.胚胎学研究为共同由来学说提供了一定证据

B.生物的进化和适应的形成是自然选择的结果

C.现代生物进化理论认为种群是进化的基本单位

D.有性生殖导致后代表型更加多样,不利于进化

8.根据化石研究,豌豆在几万年前曾经是异花传粉,有着鲜艳的花朵。地中海气候来临,春天短暂、夏天炎热少雨,自花传粉的豌豆逐渐增多。从进化角度来说,自花传粉是对环境的一种适应。下列叙述错误的是 ( )

A.保存在地层中的古豌豆化石是研究豌豆传粉方式进化的最直接证据

B.特殊的地中海气候直接诱导古豌豆发生基因突变,导致其传粉方式改变

C.异花传粉可防止劣势基因的不断累加,利于获得其他植株的优势基因

D.自交可在不良环境下维持后代数量,异花传粉则能增强后代的适应能力

9.生物进化的过程实际上是协同进化的过程,生物多样性是协同进化的结果。下列叙述正确的是 ( )

A.自然选择使具有有利变异的个体有更多的机会产生后代

B.生物多样性的形成过程是通过自然选择不断形成新物种的过程

C.新物种形成会影响其他物种的进化,而物种灭绝不会影响其他物种的进化

D.协同进化是生物通过种内竞争、捕食等关系相互影响并不断进化和发展的过程

10.医学上常使用抗生素治疗由细菌引起的疾病。人类滥用抗生素往往会导致细菌菌群耐药性增强,下图为菌群耐药性形成的示意图,下列有关叙述正确的是 ( )

A.易感菌群中的某些耐药基因是基因突变的结果

B.使用抗生素后导致易感菌群中耐药性个体的出现

C.应用抗生素对细菌所起的选择作用往往是不定向的

D.细菌种群的耐药基因频率增加并通过有丝分裂完成世代传递

11.某雌雄同株植物的花色有红色、白色两种,由独立遗传的基因A/a、B/b控制,基因a或基因b纯合的植株均表现为白花,其余为红花。调查该植物某种群中个体的基因型频率,部分结果如下表。下列叙述正确的是 ( )

基因型 AA Aa BB Bb

频率 50% 30% 64% 32%

A.该种群中a基因频率为20%,b基因频率为4%

B.该种群中白花植物占24%

C.基因a、b频率不同可能与b基因还控制其他性状有关

D.若子代的基因型频率发生改变,则该种群发生了进化

12.由欧洲传入北美的耧斗菜已进化出数十个物种。分布于低海拔潮湿地区的甲物种和高海拔干燥地区的乙物种的花结构和开花期均有显著差异。下列叙述错误的是 ( )

A.生长环境的不同有利于耧斗菜进化出不同的物种

B.甲、乙两种耧斗菜的全部基因构成了一个基因库

C.甲、乙两种耧斗菜花结构的显著差异是自然选择的结果

D.若将甲、乙两种耧斗菜种植在一起,也不易发生基因交流

13.玉米的高秆(H)对矮秆(h)为显性。现有若干H基因频率不同的玉米群体,在群体足够大且没有其他因素干扰时,每个群体内随机交配一代后获得F1。各F1中基因型频率与H基因频率(p)的关系如图所示。下列分析错误的是 ( )

A.0B.只有p=b时,亲代群体才可能只含有杂合子

C.p=a时,显性纯合子在F1中所占的比例为1/9

D.p=c时,F1自交,子代中纯合子所占比例为5/9

14.“T.rex”是霸王龙的代称,中文全名叫君王霸王龙,是霸王龙属的模式种,是有名的肉食性恐龙。但从2024年开始就不能再把“T.rex”作为霸王龙的代称了,因为古生物学家命名了新种的霸王龙——麦克雷霸王龙。下列说法错误的是 ( )

A.科学家判定麦克雷霸王龙为新种最直接的证据来源于化石

B.君王霸王龙和麦克雷霸王龙之间一定存在生殖隔离

C.霸王龙不利于增加当地的植食性恐龙的物种多样性

D.白垩纪末恐龙的大绝灭为哺乳类的兴盛腾出了空间

15.太湖新银鱼、小齿日本银鱼、有明银鱼分属于三个不同的属,其分布于不同的水域。科学工作者在传统研究的基础上,对它们的线粒体基因进行了进一步的研究,研究结果如下表。下列推理正确的是 ( )

不同银鱼比较 COⅡ基因 Cytb基因

太湖新银鱼—小齿日本银鱼 13.41 26.57

太湖新银鱼—有明银鱼 14.89 24.32

有明银鱼—小齿日本银鱼 13.59 16.95

注:三个物种同一基因的基因序列长度相等;表中数据表示的是核苷酸序列差异百分比。

A.自然条件下,太湖新银鱼和小齿日本银鱼因存在着地理隔离而不会发生基因交流

B.三种银鱼中,太湖新银鱼和小齿日本银鱼亲缘关系最近

C.三个物种的COⅡ基因和Cytb基因核苷酸序列的差异体现了物种的多样性

D.COⅡ基因和Cytb基因常通过基因重组传递给后代,给进化提供了丰富的原材料

16.拉马克的用进废退和获得性遗传学说、达尔文的自然选择学说及现代生物进化理论为研究生物进化轨迹提供了坚实的基础。下列关于生物进化的说法,正确的是 ( )

A.拉马克的用进废退和获得性遗传学说和达尔文的自然选择学说是解释生物进化的两种对立的观点

B.按拉马克的用进废退和获得性遗传学说解释耐药菌的产生原因是有抗性的细菌存活并产生后代的概率更大

C.按达尔文的自然选择学说解释不同岛屿上地雀喙形的不同是因为岛屿不同环境对地雀进行了选择

D.现代生物进化理论认为曼彻斯特地区的树干变黑可通过降低浅色桦尺蛾的竞争能力来降低浅色基因频率

17.我国西南横断山区有300多种马先蒿属植物。凸额马先蒿和三色马先蒿异域分布无法传粉,人工杂交能产生可育后代;大王马先蒿和密穗马先蒿同域分布,传粉后异种花粉可萌发,但花粉管很少能成功进入子房。相关分析错误的是 ( )

A.自然选择决定马先蒿进化的方向

B.该地区不同马先蒿种群的基因库不同

C.该地区马先蒿多样性是生物之间协同进化的结果

D.该地区马先蒿之间存在不同的隔离方式

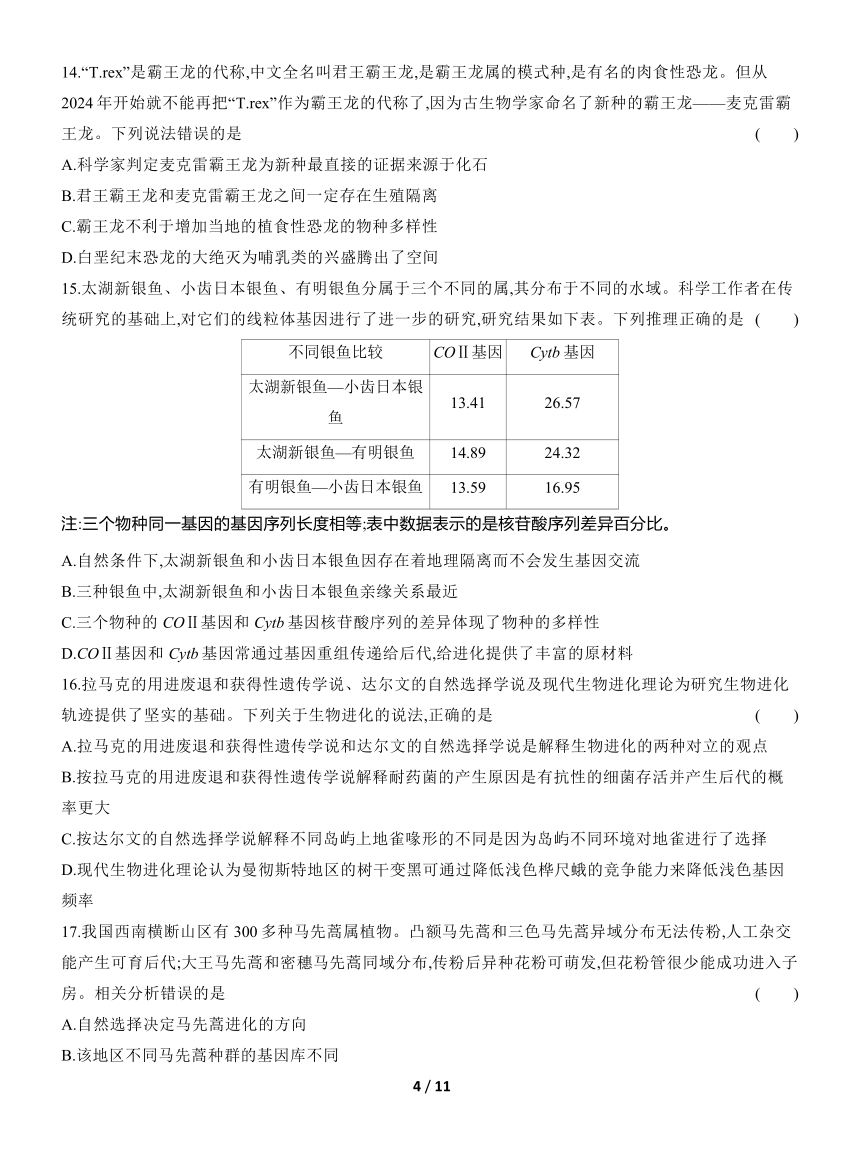

18.某种白蛾是外来入侵物种,对果树等农作物可造成严重的危害。科学家利用某病毒防治该害虫,防治结果如图所示。下列有关分析错误的是 ( )

A.a→b年间,白蛾能适应入侵地的环境

B.c年时,白蛾种群的基因库与b年时的相同

C.该病毒对白蛾种群的抗性具有选择作用

D.白蛾与该病毒和当地物种相互适应、协同进化

19.在实验室内一个随机交配的某蝴蝶种群,共有蝴蝶10 000只,且群体达到了遗传平衡,9%的蝴蝶体色为白色,该性状由常染色体上的隐性基因e决定;91%为花斑色,由基因E决定。向该种群引入与原种群数量相同的白色蝴蝶,下列相关分析错误的是 ( )

A.引入蝴蝶前杂合花斑蝴蝶有4 200只

B.引入蝴蝶后e基因的频率升高为65%

C.引入蝴蝶后E基因的频率保持不变

D.引入蝴蝶会促进该蝴蝶种群发生进化

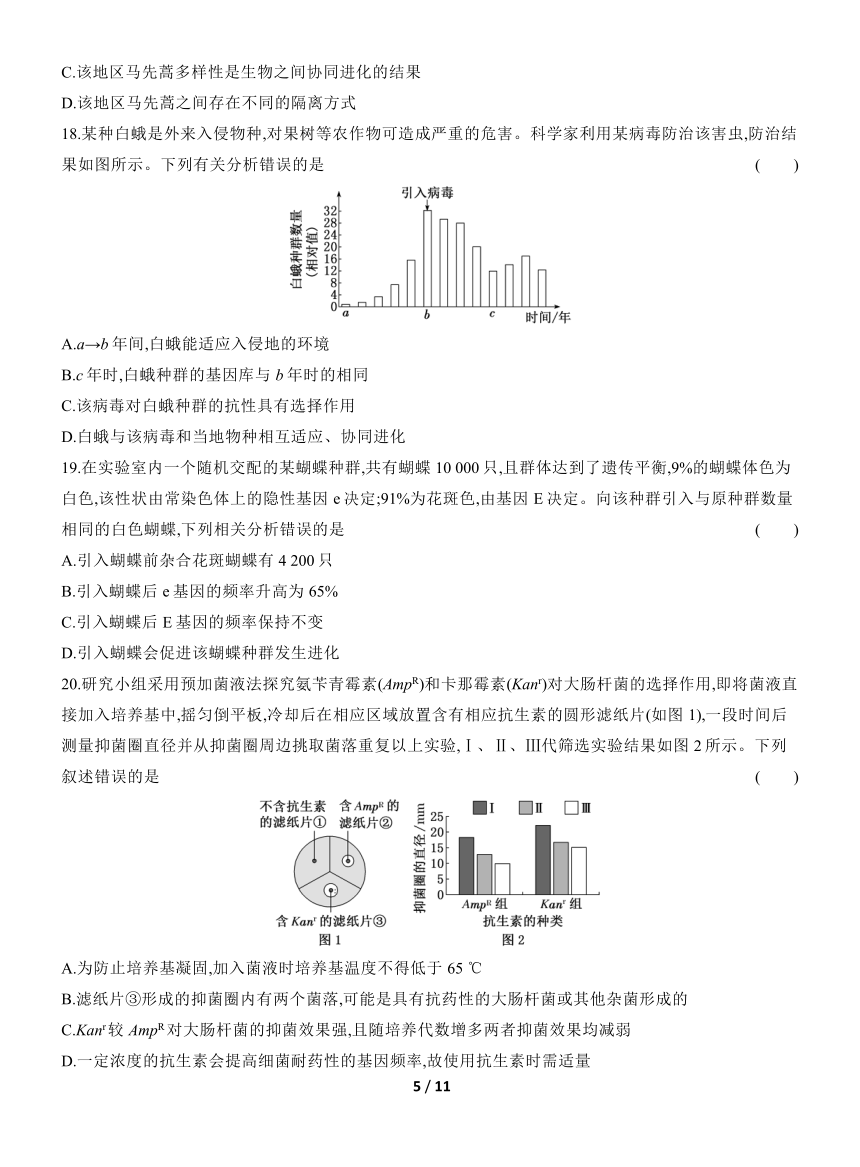

20.研究小组采用预加菌液法探究氨苄青霉素(AmpR)和卡那霉素(Kanr)对大肠杆菌的选择作用,即将菌液直接加入培养基中,摇匀倒平板,冷却后在相应区域放置含有相应抗生素的圆形滤纸片(如图1),一段时间后测量抑菌圈直径并从抑菌圈周边挑取菌落重复以上实验,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ代筛选实验结果如图2所示。下列叙述错误的是 ( )

A.为防止培养基凝固,加入菌液时培养基温度不得低于65 ℃

B.滤纸片③形成的抑菌圈内有两个菌落,可能是具有抗药性的大肠杆菌或其他杂菌形成的

C.Kanr较AmpR对大肠杆菌的抑菌效果强,且随培养代数增多两者抑菌效果均减弱

D.一定浓度的抗生素会提高细菌耐药性的基因频率,故使用抗生素时需适量

二、非选择题(本大题共50分)

21.(12分)随着生命科学技术的不断发展,物种形成、生物多样性发展机制的理论探索也在不断地发展与完善。如图是科学家利用果蝇所做的进化实验,两组实验仅喂养食物不同,其他环境条件一致,据此回答下列问题:

(1)第一期时,甲箱和乙箱中的全部果蝇属于两个 。

(2)经过八代或更长时间之后,甲箱果蝇体色变浅,乙箱果蝇体色变深。再混养时,果蝇的交配择偶出现严重的同体色选择偏好,以此推断,甲、乙品系果蝇之间的差异可能体现的是 多样性,判断的理由是 。

(3)经过八代或更长的时间后,两箱中的果蝇体色发生了很大的变化,请用现代生物进化理论解释这一现象出现的原因:两箱分养造成 ,

当两箱中果蝇发生变异后,由于 不同,导致 变化,形成两个群体的体色存在很大差异。

22.(11分)实践八号育种卫星是我国第一颗以空间诱变育种为主要任务的返回式科学实验卫星。卫星上装载水稻、麦类、玉米、棉麻、油料、蔬菜、林果花卉、微生物菌种和小杂粮等9大类2 020份农作物种子材料,用于进行空间环境下的诱变飞行实验。回答下列有关变异与进化的问题:

(1)特有的太空环境条件,如宇宙射线、微重力、弱地磁场等因素对植物的诱变作用,可以提高生物基因的突变率,但不是所有诱变都能得到有利突变,这说明基因突变具有 性。不只是植物,卫星搭载的其他生物也都能发生突变,这反映了基因突变的 性。除了基因突变, 和 也可为生物进化提供原材料。

(2)地球上生物多样性的形成是漫长的 的结果,生物多样性包括遗传(基因)多样性、物种多样性、生态系统多样性,其中判断两种生物是否属于同一物种的依据是 。

23.(11分)某地大白菜农田蜗牛危害严重,农民起初喷洒杀虫剂R控制虫害,但几年后效果不明显,于是通过放养青蛙来控制害虫,如图是几年中蜗牛种群数量变化的曲线。回答下列相关问题:

(1)现代生物进化理论认为蜗牛从A点到B点发生了进化,其原因是

。从 点开始,农民开始放养青蛙控制害虫。

(2)蜗牛还能被一些鸟类捕食。蜗牛壳上有条纹与无条纹的性状是由一对等位基因A和a控制的,研究人员调查了某地区的1 000只蜗牛,对存活的个体数和被鸟捕食后剩下的蜗牛空壳数进行统计,得到的数据如表所示。

有条纹(显性) 无条纹(隐性) 合计

存活个体数 178 211 389

空壳数 332 279 611

合计 510 490 1 000

在这1 000只蜗牛中,aa的基因型频率为 。如果Aa的基因型频率为32%,则a的基因频率为 。由表中数据可推断,经多个世代后,该种群中 (填“有条纹”或“无条纹”)基因的频率将会增大。

24.(16分)某生物学团队成功提取、测序了古人类骨骼化石中的部分线粒体DNA,绘制了尼安德特人基因组草图,并分析了现代人与尼安德特人、黑猩猩之间线粒体DNA(mtDNA)特定序列的碱基对差异,结果如图1所示:

(1)将古人类骨骼化石中的线粒体DNA与现代人类线粒体DNA进行比较,获得人类进化的证据属于 。

A.化石证据 B.比较解剖学证据

C.胚胎学证据 D.分子生物学证据

(2)依据图1中信息,请补充完整图2中的进化关系图,方框内填写的编号是:① ,②③ 。

A.现代人 B.黑猩猩 C.尼安德特人

(3)该团队在研究若干尼安德特人的骨头、牙齿等标本时发现,其中一位男子与一名女子含有相同的X染色体DNA,则两人的关系可能为 (编号选填)。

①父女 ②兄妹 ③母子 ④爷孙

(4)研究发现,藏族人身体中携带的EPAS1突变基因也有可能来源于古老型人类。低氧条件下野生型EPAS1基因表达,易导致红细胞过度增多,诱发高原红细胞增多症,而EPAS1突变基因对低氧不敏感。

①已知在青藏高原世居的藏族人群中EPAS1突变基因的基因频率为0.7,则理想状态下藏族人群中杂合子所占的比例为 。

②结合题干信息及所学的知识,解释EPAS1突变基因在青藏高原世居藏族人群中的基因频率远高于低海拔地区人群的原因: 。

阶段质量检测(五)

1.选A 比较解剖学发现,不同种类的哺乳动物的前肢在形态上差别很大,但有的结构和功能相似,说明这些哺乳动物是由共同的原始祖先进化来的,A错误;通过研究比较脊椎动物的器官、系统的形态和结构,可为生物有共同的祖先寻找证据,这属于比较解剖学证据,B正确;各种生物的细胞具有基本相同的结构,从细胞水平证明了生物都有共同祖先,C正确;化石为研究生物进化提供了最直接的证据,D正确。

2.选C 达尔文的自然选择学说认为生物都有过度繁殖的倾向,由于空间和资源的限制,所以生物个体间存在生存斗争,在斗争中具有不利变异的个体被淘汰,而有利变异的个体被保留下来,A、B、D正确;变异是不定向的,一般分为有利变异和不利变异,C错误。

3.选B 对灵长类物种大脑前额叶的基因测序,是对DNA分子进行比较,属于分子生物学证据,B正确,A、C、D错误。

4.选D 物种是能够在自然状态下相互交配并产生可育后代的一群生物,A正确;适应在自然界中普遍存在,适应的形成是由于有利变异的个体更容易生存并留下后代,B正确;突变(基因突变和染色体变异)和基因重组可增加生物的多样性,为生物进化提供原材料,C正确;个体性状的差异源于生物的变异,自然选择决定保留适应环境的变异,这就是进化的方向,D错误。

5.选C Aa和Aa相互交配的后代出现AA、Aa和aa三种基因型,不是基因重组的结果,这是由等位基因分离造成的,A错误;生物进化的实质是种群基因频率发生改变,A基因频率从60%降至26%,说明昆虫发生了进化,B、D错误。

6.选C 新物种的形成不一定需要经过地理隔离,比如多倍体育种,A不符合题意;生物多样性包括遗传多样性(基因多样性)、物种多样性和生态系统多样性,因此生物多样性的形成不仅仅是物种形成的过程,还有遗传多样性和生态系统多样性的形成,B不符合题意;生物进化的实质是种群基因频率的定向改变,物种形成的标志是产生生殖隔离,所以生物进化不一定产生新物种,但新物种的形成一定发生了生物进化,C符合题意;不同物种间不能相互交配或交配产生的后代不育,D不符合题意。

7.选D 有性生殖过程中由于基因重组等导致配子出现多样性,加上受精过程中雌雄配子的结合是随机的,这使后代表型更加多样,有利于生物进化,D错误。

8.选B 化石是研究生物进化的最直接、最重要的证据,A正确;基因突变是随机发生的,不是外界诱导的,特殊的地中海气候是发生基因突变的古豌豆的自然选择因素,B错误;异花传粉可进行不同个体间的基因交流,防止劣势基因的不断累加,利于获得其他植株的优势基因,C正确;自花传粉豌豆在不良环境下更容易传粉成功,可维持后代数量,而异花传粉豌豆在不良环境下可增强后代的适应能力,D正确。

9.选A 自然选择使具有有利变异的个体有更多的机会产生后代,自然选择决定了生物进化的方向,A正确;生物多样性的形成过程是不同生物之间、生物与无机环境之间协同进化的过程,B错;新物种形成会影响其他物种的进化,而物种灭绝也会影响其他物种的进化,C错误;协同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,D错误。

10.选A 细菌是原核生物,遗传物质是DNA,但没有染色体,因此抗药性变异的来源一般是基因突变,A正确;抗生素使用之前,易感菌群中就存在耐药性个体,B错误;抗生素起到了定向的选择作用,C错误;应用抗生素使细菌种群的耐药基因频率增加,并通过二分裂的方式,完成世代传递,D错误。

11.选C 根据题意可知,Aa占30%,AA占50%,则aa占20%,故a基因频率为1/2×30%+20%=35%;种群中BB占64%,Bb占32%,则bb基因型频率为4%,b基因频率为4%+1/2×32%=20%,A错误。基因a或基因b纯合的植株均表现为白花,该种群中白花植物基因型为aa__、__bb,约占20%(aa__)+4%(__bb)-20%×4%(aabb)=23.2%,B错误。基因a、b频率不同可能是b基因还控制其他性状,且该性状不利于个体的生存和繁殖,C正确。种群进化的实质是基因频率发生改变,而非基因型频率发生改变,D错误。

12.选B 不同生长环境会产生不同的自然选择,从而进化出不同的物种,A正确;同一种群所有个体的全部基因构成一个基因库,而甲、乙两种耧斗菜是两个物种,B错误;自然选择导致物种朝一定的方向进化,甲、乙两种耧斗菜生长环境不同,其花结构的显著差异是自然选择的结果,C正确;甲、乙两种耧斗菜的花结构和开花期均有显著差异,即使种植在一起,也不易发生基因交流,D正确。

13.选D 该群体的基因频率符合遗传平衡定律。当亲代只有HH和hh存在时,由于其基因型的比率不同,p的值也不同,取值范围为014.选C 研究古生物进化最直接的证据是化石,判定麦克雷霸王龙为新种最直接的证据来源于化石,A正确;不同物种间存在生殖隔离,两种霸王龙是不同的物种,必然存在生殖隔离,B正确;捕食者有利于增加被捕食者的物种多样性,即霸王龙(肉食性恐龙)的存在能增加植食性恐龙的多样性,C错误;白垩纪末恐龙的大绝灭为哺乳类的兴盛腾出了空间,D正确。

15.选A 太湖新银鱼和小齿日本银鱼生活在两个不同的水域,它们之间存在地理隔离,因此自然条件下无法进行基因的交流,A正确;据题表分析,太湖新银鱼与小齿日本银鱼的COⅡ基因和Cytb基因的差异率分别为13.41%、26.57%,有明银鱼和小齿日本银鱼的COⅡ基因和Cytb基因的差异率分别为13.59%、16.95%,故有明银鱼和小齿日本银鱼的亲缘关系可能更近,B错误;根据题意分析,三种银鱼的两种基因在核苷酸序列上都存在着或多或少的差异,体现了基因的多样性,C错误;COⅡ基因和Cytb基因位于线粒体DNA中,一般不会通过基因重组传递给后代,D错误。

16.选C 拉马克的用进废退和获得性遗传学说和达尔文的自然选择学说既有联系又有区别,并不是对立的,比如达尔文就接受了拉马克关于器官用进废退和获得性遗传的观点,A错误;有抗性的细菌存活并产生后代的概率更大,这是达尔文的自然选择学说的观点,B错误;按达尔文的自然选择学说解释不同岛屿上地雀喙形的不同是因为岛屿不同环境对地雀进行了选择,C正确;按现代生物进化理论认为曼彻斯特地区的树干变黑可提高浅色桦尺蛾被天敌发现的概率,因此是通过提高其死亡概率来降低浅色基因频率,D错误。

17.选C 自然选择决定生物进化的方向,A正确;由于不同种群的表型不同,说明基因可能不同,即基因库不同,B正确;该地区马先蒿多样性是不同物种间、生物与无机环境之间协同进化的结果,C错误;根据题目信息可知,凸额马先蒿和三色马先蒿存在地理隔离,大王马先蒿和密穗马先蒿同域分布,但存在生殖隔离,说明该地区马先蒿之间存在不同的隔离方式,D正确。

18.选B 据题图可知,a→b年间,白蛾的种群数量增长较快,说明其能适应入侵地的环境,A正确。与b年时相比,c年时,在病毒的作用下种群数量减少,因此白蛾种群的基因库与b年时不一定相同,B错误。引入病毒后,白蛾种群数量下降,说明该病毒对白蛾种群的抗性具有选择作用,C正确。引入病毒后,白蛾在病毒的影响下,数量减少,两者之间存在相互影响,白蛾与当地物种间在相互影响中不断进化与发展,因此白蛾与该病毒和当地物种发生了协同进化,D正确。

19.选C 该蝴蝶种群是理想种群且处于遗传平衡,9%的蝴蝶体色为白色,该性状由常染色体上的隐性基因e决定,ee基因型频率=9%,e基因频率=0.3,E基因频率=0.7,Ee基因频率=2×0.3×0.7=0.42,引入蝴蝶前杂合花斑蝴蝶有0.42×10 000=4 200只,A正确;引入10 000只白蝴蝶后,ee基因型的个体数=10 000+0.09×10 000=10 900只,Ee个体数有4 200只,所以e基因频率=(10 900×2+4 200)÷40 000=0.65=65%,B正确;引入前EE基因型频率为0.7×0.7=0.49,个体数为4 900只,Ee个体数为4 200只,引入蝴蝶后E基因频率=(4 900×2+4 200)÷40 000=0.35,C错误;引入蝴蝶后该蝴蝶种群的基因频率发生了改变,种群发生了进化,D正确。

20.选A 温度过高容易使蛋白质变性失活,故温度超过65 ℃会影响菌种的生存,甚至能杀死菌种,因此加入菌液时培养基温度不能太高,A错误;抑菌圈源于抗生素或其他抑菌物质对细菌生长的抑制作用,滤纸片③抑菌圈内有两个菌落,可能是具有抗药性的大肠杆菌或其他杂菌形成的,B正确;据柱状图可知,Kanr较AmpR组抑菌圈的直径更大,说明其对大肠杆菌的抑菌效果强,且随培养代数增多,两组抑菌圈的直径都减小,抑菌效果都减弱,C正确;细菌繁殖过程中会发生基因突变,产生抗药性变异和不抗药性变异,一定浓度的抗生素会杀死存在不抗药性变异的个体,具有抗药性变异的个体保留下来,因此一定浓度的抗生素会提高细菌耐药性的基因频率,滥用抗生素会不断淘汰不耐药的细菌,导致细菌种群的抗药性基因频率增大,从而使得细菌抗药性增强,故使用抗生素时需适量,D正确。

21.解析:(1)种群是一定区域内同种生物的全部个体,因此甲箱和乙箱中的果蝇分属于两个种群。

(2)由题意可知,经过八代或更长时间之后再混养时,果蝇的交配择偶出现严重的同体色选择偏好,两品系果蝇之间可能产生了生殖隔离,属于两个物种,因此可能体现生物多样性中的物种多样性。

(3)由于两箱分养造成地理隔离,不同种群间不能进行基因交流,当两箱中果蝇发生变异后,由于食物的差异与选择的方向不同,导致基因频率向不同方向变化,形成两个群体的体色存在很大差异。

答案:(1)种群 (2)物种 由于存在同体色交配偏好,造成两品系果蝇之间发生生殖隔离现象 (3)地理隔离而不能进行基因交流 食物的差异与选择 基因频率向不同方向

22.解析:(1)不是所有处理都能得到有利突变,这说明基因突变具有不定向性。不只是植物,卫星搭载的其他生物也都能发生突变,这反映了基因突变的普遍性。除了基因突变,有性生殖过程中的基因重组和染色体变异也属于可遗传变异的种类,也能为生物进化提供原材料。

(2)地球上生物多样性的形成是漫长的协同进化的结果。判断两种生物是否属于同一物种的依据是根据两种生物间是否存在生殖隔离,若存在生殖隔离则属于不同物种,否则属于同一物种,即生殖隔离的产生是新物种形成的标志。

答案:(1)不定向 普遍 基因重组 染色体变异 (2)协同进化 根据两种生物间是否存在生殖隔离,若存在生殖隔离则属于不同物种,否则属于同一物种

23.解析:(1)现代生物进化理论认为生物进化的实质是种群基因频率的改变。蜗牛从A点到B点发生了进化,其原因是从A点到B点杀虫剂R的使用会使蜗牛种群中抗药性基因频率上升,种群基因频率发生改变。C点后蜗牛种群数量开始下降,从C点开始,农民开始放养青蛙控制害虫。

(2)由题意可知,无条纹是隐性性状,基因型为aa。由表格信息可知,aa的基因型频率是490÷1 000×100%=49%,若Aa的基因型频率=32%,则a的基因频率为49%+1/2×32%=65%。由表格中的信息可知,有条纹的蜗牛空壳的相对数量更多,因此有条纹的蜗牛更易被鸟捕食,控制有条纹性状的基因A的基因频率会逐渐降低,控制无条纹性状的基因a的基因频率会逐渐上升。

答案:(1)从A点到B点杀虫剂R的使用会使蜗牛种群中抗药性基因频率上升,种群基因频率发生改变 C (2)49% 65% 无条纹

24.解析:(1)将古人类骨骼化石中的线粒体DNA与现代人类线粒体DNA进行比较属于分子水平的证据,D正确。

(2)由题图分析,现代人与尼安德特人的DNA差异更小,故亲缘关系更近,自上而下首个分支应为黑猩猩,②③为现代人与尼安德特人(不区分顺序),故①为B,②③为A、C。

(3)分析两人的X染色体DNA,若两人含有相同的X染色体DNA,该X染色体可能均来自同一亲代,也可能是亲代传递给子代的,则两人可能为①父女或者③母子,也为可能②兄妹。

(4)①已知在青藏高原世居的藏族人群中EPAS1突变基因的基因频率为0.7,则正常基因的基因频率为0.3,则理想状态下人群中杂合子所占的比例为2×0.3×0.7=0.42。②在高原缺氧环境下,藏族人携带的EPAS1突变基因使其更具生存优势,长期自然选择使这种突变基因的频率逐渐升高。在低海拔地区,EPAS1 突变基因不会使人具有生存优势其基因频率不会由于自然选择而提高。

答案:(1)D (2)B A、C (3)①②③ (4)①0.42 ②在高原缺氧环境下,藏族人携带EPAS1突变基因使其更具生存优势,长期自然选择使这种突变基因的频率逐渐升高。在低海拔地区,EPAS1突变基因不会使人具有生存优势,其基因频率不会由于自然选择而提高

2 / 2

(本检测满分100分)

一、选择题(本题共20小题,共50分。第1~15小题,每小题2分;第16~20小题,每小题4分。在每小题给出的选项中只有一项是符合题目要求的)

1.下列有关生物进化证据和结论的叙述,错误的是 ( )

A.比较解剖学发现,不同种类的哺乳动物的前肢在形态上差别很大,说明这些哺乳动物不是由共同祖先进化而来的

B.比较脊椎动物的器官、系统的形态和结构,属于比较解剖学证据

C.各种生物的细胞具有基本相同的结构,说明生物具有共同的祖先

D.化石为研究生物进化提供了最直接的证据

2.下列关于达尔文自然选择学说的叙述,错误的是 ( )

A.生物都有过度繁殖的倾向

B.个体间存在生存斗争

C.变异都是定向且有利的

D.许多变异是可以遗传的

3.科学家通过测序分别比较了4种灵长类代表物种大脑前额叶内CENPJ基因中启动子区域CpG序列甲基化模式的差异。对灵长类物种大脑前额叶的基因测序,为研究大脑的进化提供了 ( )

A.细胞生物学证据 B.分子生物学证据

C.胚胎学证据 D.比较解剖学证据

4.关于物种的形成,“生态成种”假说认为,种群对不同环境的适应,强化了不同种群个体表型的差异,最终导致生殖隔离。下列叙述错误的是 ( )

A.物种是在自然状态下能够交配并产生可育后代的一群生物

B.适应的形成是由于有利变异的个体更容易生存并留下后代

C.突变和基因重组可增加生物的多样性,为生物进化提供原材料

D.个体性状的差异源于自然选择,自然选择决定进化的方向

5.某昆虫的a基因是抗药基因,研究人员从农场的某昆虫群体中随机捕捉100只,aa、Aa和AA的个体数分别为16、48、36。在使用农药杀虫的若干年后,再从该农场中随机捕捉100只该昆虫,aa、Aa和AA的个体数分别为64、20、16。下列叙述正确的是 ( )

A.Aa和Aa相互交配的后代出现AA、Aa和aa三种基因型,这是基因重组的结果

B.A基因频率从60%降至26%,不能说明昆虫发生了进化

C.抗药性昆虫数量逐渐增多是自然选择的结果,自然选择能使基因频率定向改变

D.三种基因型频率均发生了变化,说明昆虫发生了进化

6.中国科学家通过研究灵长类金丝猴属所有物种的群体基因组,发现黔金丝猴的基因组中有川金丝猴和滇/缅甸金丝猴的遗传组分,揭示了黔金丝猴的杂交起源。下列叙述合理的是 ( )

A.任何一种新物种的形成一定需要经过地理隔离

B.生物多样性的形成就是新物种不断形成的过程

C.生物进化不一定产生新物种,但新物种的形成一定发生了生物进化

D.不同物种不能杂交产生后代,但几乎所有的生物体共用同一套遗传密码

7.生物的胚胎发育简短而迅速地重演系统发育中所经历的过程,这就是著名的“生物重演律”,脊椎动物在胚胎发育早期都有比较相似的阶段。下列关于达尔文生物进化理论和现代生物进化理论的叙述,错误的是 ( )

A.胚胎学研究为共同由来学说提供了一定证据

B.生物的进化和适应的形成是自然选择的结果

C.现代生物进化理论认为种群是进化的基本单位

D.有性生殖导致后代表型更加多样,不利于进化

8.根据化石研究,豌豆在几万年前曾经是异花传粉,有着鲜艳的花朵。地中海气候来临,春天短暂、夏天炎热少雨,自花传粉的豌豆逐渐增多。从进化角度来说,自花传粉是对环境的一种适应。下列叙述错误的是 ( )

A.保存在地层中的古豌豆化石是研究豌豆传粉方式进化的最直接证据

B.特殊的地中海气候直接诱导古豌豆发生基因突变,导致其传粉方式改变

C.异花传粉可防止劣势基因的不断累加,利于获得其他植株的优势基因

D.自交可在不良环境下维持后代数量,异花传粉则能增强后代的适应能力

9.生物进化的过程实际上是协同进化的过程,生物多样性是协同进化的结果。下列叙述正确的是 ( )

A.自然选择使具有有利变异的个体有更多的机会产生后代

B.生物多样性的形成过程是通过自然选择不断形成新物种的过程

C.新物种形成会影响其他物种的进化,而物种灭绝不会影响其他物种的进化

D.协同进化是生物通过种内竞争、捕食等关系相互影响并不断进化和发展的过程

10.医学上常使用抗生素治疗由细菌引起的疾病。人类滥用抗生素往往会导致细菌菌群耐药性增强,下图为菌群耐药性形成的示意图,下列有关叙述正确的是 ( )

A.易感菌群中的某些耐药基因是基因突变的结果

B.使用抗生素后导致易感菌群中耐药性个体的出现

C.应用抗生素对细菌所起的选择作用往往是不定向的

D.细菌种群的耐药基因频率增加并通过有丝分裂完成世代传递

11.某雌雄同株植物的花色有红色、白色两种,由独立遗传的基因A/a、B/b控制,基因a或基因b纯合的植株均表现为白花,其余为红花。调查该植物某种群中个体的基因型频率,部分结果如下表。下列叙述正确的是 ( )

基因型 AA Aa BB Bb

频率 50% 30% 64% 32%

A.该种群中a基因频率为20%,b基因频率为4%

B.该种群中白花植物占24%

C.基因a、b频率不同可能与b基因还控制其他性状有关

D.若子代的基因型频率发生改变,则该种群发生了进化

12.由欧洲传入北美的耧斗菜已进化出数十个物种。分布于低海拔潮湿地区的甲物种和高海拔干燥地区的乙物种的花结构和开花期均有显著差异。下列叙述错误的是 ( )

A.生长环境的不同有利于耧斗菜进化出不同的物种

B.甲、乙两种耧斗菜的全部基因构成了一个基因库

C.甲、乙两种耧斗菜花结构的显著差异是自然选择的结果

D.若将甲、乙两种耧斗菜种植在一起,也不易发生基因交流

13.玉米的高秆(H)对矮秆(h)为显性。现有若干H基因频率不同的玉米群体,在群体足够大且没有其他因素干扰时,每个群体内随机交配一代后获得F1。各F1中基因型频率与H基因频率(p)的关系如图所示。下列分析错误的是 ( )

A.0

C.p=a时,显性纯合子在F1中所占的比例为1/9

D.p=c时,F1自交,子代中纯合子所占比例为5/9

14.“T.rex”是霸王龙的代称,中文全名叫君王霸王龙,是霸王龙属的模式种,是有名的肉食性恐龙。但从2024年开始就不能再把“T.rex”作为霸王龙的代称了,因为古生物学家命名了新种的霸王龙——麦克雷霸王龙。下列说法错误的是 ( )

A.科学家判定麦克雷霸王龙为新种最直接的证据来源于化石

B.君王霸王龙和麦克雷霸王龙之间一定存在生殖隔离

C.霸王龙不利于增加当地的植食性恐龙的物种多样性

D.白垩纪末恐龙的大绝灭为哺乳类的兴盛腾出了空间

15.太湖新银鱼、小齿日本银鱼、有明银鱼分属于三个不同的属,其分布于不同的水域。科学工作者在传统研究的基础上,对它们的线粒体基因进行了进一步的研究,研究结果如下表。下列推理正确的是 ( )

不同银鱼比较 COⅡ基因 Cytb基因

太湖新银鱼—小齿日本银鱼 13.41 26.57

太湖新银鱼—有明银鱼 14.89 24.32

有明银鱼—小齿日本银鱼 13.59 16.95

注:三个物种同一基因的基因序列长度相等;表中数据表示的是核苷酸序列差异百分比。

A.自然条件下,太湖新银鱼和小齿日本银鱼因存在着地理隔离而不会发生基因交流

B.三种银鱼中,太湖新银鱼和小齿日本银鱼亲缘关系最近

C.三个物种的COⅡ基因和Cytb基因核苷酸序列的差异体现了物种的多样性

D.COⅡ基因和Cytb基因常通过基因重组传递给后代,给进化提供了丰富的原材料

16.拉马克的用进废退和获得性遗传学说、达尔文的自然选择学说及现代生物进化理论为研究生物进化轨迹提供了坚实的基础。下列关于生物进化的说法,正确的是 ( )

A.拉马克的用进废退和获得性遗传学说和达尔文的自然选择学说是解释生物进化的两种对立的观点

B.按拉马克的用进废退和获得性遗传学说解释耐药菌的产生原因是有抗性的细菌存活并产生后代的概率更大

C.按达尔文的自然选择学说解释不同岛屿上地雀喙形的不同是因为岛屿不同环境对地雀进行了选择

D.现代生物进化理论认为曼彻斯特地区的树干变黑可通过降低浅色桦尺蛾的竞争能力来降低浅色基因频率

17.我国西南横断山区有300多种马先蒿属植物。凸额马先蒿和三色马先蒿异域分布无法传粉,人工杂交能产生可育后代;大王马先蒿和密穗马先蒿同域分布,传粉后异种花粉可萌发,但花粉管很少能成功进入子房。相关分析错误的是 ( )

A.自然选择决定马先蒿进化的方向

B.该地区不同马先蒿种群的基因库不同

C.该地区马先蒿多样性是生物之间协同进化的结果

D.该地区马先蒿之间存在不同的隔离方式

18.某种白蛾是外来入侵物种,对果树等农作物可造成严重的危害。科学家利用某病毒防治该害虫,防治结果如图所示。下列有关分析错误的是 ( )

A.a→b年间,白蛾能适应入侵地的环境

B.c年时,白蛾种群的基因库与b年时的相同

C.该病毒对白蛾种群的抗性具有选择作用

D.白蛾与该病毒和当地物种相互适应、协同进化

19.在实验室内一个随机交配的某蝴蝶种群,共有蝴蝶10 000只,且群体达到了遗传平衡,9%的蝴蝶体色为白色,该性状由常染色体上的隐性基因e决定;91%为花斑色,由基因E决定。向该种群引入与原种群数量相同的白色蝴蝶,下列相关分析错误的是 ( )

A.引入蝴蝶前杂合花斑蝴蝶有4 200只

B.引入蝴蝶后e基因的频率升高为65%

C.引入蝴蝶后E基因的频率保持不变

D.引入蝴蝶会促进该蝴蝶种群发生进化

20.研究小组采用预加菌液法探究氨苄青霉素(AmpR)和卡那霉素(Kanr)对大肠杆菌的选择作用,即将菌液直接加入培养基中,摇匀倒平板,冷却后在相应区域放置含有相应抗生素的圆形滤纸片(如图1),一段时间后测量抑菌圈直径并从抑菌圈周边挑取菌落重复以上实验,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ代筛选实验结果如图2所示。下列叙述错误的是 ( )

A.为防止培养基凝固,加入菌液时培养基温度不得低于65 ℃

B.滤纸片③形成的抑菌圈内有两个菌落,可能是具有抗药性的大肠杆菌或其他杂菌形成的

C.Kanr较AmpR对大肠杆菌的抑菌效果强,且随培养代数增多两者抑菌效果均减弱

D.一定浓度的抗生素会提高细菌耐药性的基因频率,故使用抗生素时需适量

二、非选择题(本大题共50分)

21.(12分)随着生命科学技术的不断发展,物种形成、生物多样性发展机制的理论探索也在不断地发展与完善。如图是科学家利用果蝇所做的进化实验,两组实验仅喂养食物不同,其他环境条件一致,据此回答下列问题:

(1)第一期时,甲箱和乙箱中的全部果蝇属于两个 。

(2)经过八代或更长时间之后,甲箱果蝇体色变浅,乙箱果蝇体色变深。再混养时,果蝇的交配择偶出现严重的同体色选择偏好,以此推断,甲、乙品系果蝇之间的差异可能体现的是 多样性,判断的理由是 。

(3)经过八代或更长的时间后,两箱中的果蝇体色发生了很大的变化,请用现代生物进化理论解释这一现象出现的原因:两箱分养造成 ,

当两箱中果蝇发生变异后,由于 不同,导致 变化,形成两个群体的体色存在很大差异。

22.(11分)实践八号育种卫星是我国第一颗以空间诱变育种为主要任务的返回式科学实验卫星。卫星上装载水稻、麦类、玉米、棉麻、油料、蔬菜、林果花卉、微生物菌种和小杂粮等9大类2 020份农作物种子材料,用于进行空间环境下的诱变飞行实验。回答下列有关变异与进化的问题:

(1)特有的太空环境条件,如宇宙射线、微重力、弱地磁场等因素对植物的诱变作用,可以提高生物基因的突变率,但不是所有诱变都能得到有利突变,这说明基因突变具有 性。不只是植物,卫星搭载的其他生物也都能发生突变,这反映了基因突变的 性。除了基因突变, 和 也可为生物进化提供原材料。

(2)地球上生物多样性的形成是漫长的 的结果,生物多样性包括遗传(基因)多样性、物种多样性、生态系统多样性,其中判断两种生物是否属于同一物种的依据是 。

23.(11分)某地大白菜农田蜗牛危害严重,农民起初喷洒杀虫剂R控制虫害,但几年后效果不明显,于是通过放养青蛙来控制害虫,如图是几年中蜗牛种群数量变化的曲线。回答下列相关问题:

(1)现代生物进化理论认为蜗牛从A点到B点发生了进化,其原因是

。从 点开始,农民开始放养青蛙控制害虫。

(2)蜗牛还能被一些鸟类捕食。蜗牛壳上有条纹与无条纹的性状是由一对等位基因A和a控制的,研究人员调查了某地区的1 000只蜗牛,对存活的个体数和被鸟捕食后剩下的蜗牛空壳数进行统计,得到的数据如表所示。

有条纹(显性) 无条纹(隐性) 合计

存活个体数 178 211 389

空壳数 332 279 611

合计 510 490 1 000

在这1 000只蜗牛中,aa的基因型频率为 。如果Aa的基因型频率为32%,则a的基因频率为 。由表中数据可推断,经多个世代后,该种群中 (填“有条纹”或“无条纹”)基因的频率将会增大。

24.(16分)某生物学团队成功提取、测序了古人类骨骼化石中的部分线粒体DNA,绘制了尼安德特人基因组草图,并分析了现代人与尼安德特人、黑猩猩之间线粒体DNA(mtDNA)特定序列的碱基对差异,结果如图1所示:

(1)将古人类骨骼化石中的线粒体DNA与现代人类线粒体DNA进行比较,获得人类进化的证据属于 。

A.化石证据 B.比较解剖学证据

C.胚胎学证据 D.分子生物学证据

(2)依据图1中信息,请补充完整图2中的进化关系图,方框内填写的编号是:① ,②③ 。

A.现代人 B.黑猩猩 C.尼安德特人

(3)该团队在研究若干尼安德特人的骨头、牙齿等标本时发现,其中一位男子与一名女子含有相同的X染色体DNA,则两人的关系可能为 (编号选填)。

①父女 ②兄妹 ③母子 ④爷孙

(4)研究发现,藏族人身体中携带的EPAS1突变基因也有可能来源于古老型人类。低氧条件下野生型EPAS1基因表达,易导致红细胞过度增多,诱发高原红细胞增多症,而EPAS1突变基因对低氧不敏感。

①已知在青藏高原世居的藏族人群中EPAS1突变基因的基因频率为0.7,则理想状态下藏族人群中杂合子所占的比例为 。

②结合题干信息及所学的知识,解释EPAS1突变基因在青藏高原世居藏族人群中的基因频率远高于低海拔地区人群的原因: 。

阶段质量检测(五)

1.选A 比较解剖学发现,不同种类的哺乳动物的前肢在形态上差别很大,但有的结构和功能相似,说明这些哺乳动物是由共同的原始祖先进化来的,A错误;通过研究比较脊椎动物的器官、系统的形态和结构,可为生物有共同的祖先寻找证据,这属于比较解剖学证据,B正确;各种生物的细胞具有基本相同的结构,从细胞水平证明了生物都有共同祖先,C正确;化石为研究生物进化提供了最直接的证据,D正确。

2.选C 达尔文的自然选择学说认为生物都有过度繁殖的倾向,由于空间和资源的限制,所以生物个体间存在生存斗争,在斗争中具有不利变异的个体被淘汰,而有利变异的个体被保留下来,A、B、D正确;变异是不定向的,一般分为有利变异和不利变异,C错误。

3.选B 对灵长类物种大脑前额叶的基因测序,是对DNA分子进行比较,属于分子生物学证据,B正确,A、C、D错误。

4.选D 物种是能够在自然状态下相互交配并产生可育后代的一群生物,A正确;适应在自然界中普遍存在,适应的形成是由于有利变异的个体更容易生存并留下后代,B正确;突变(基因突变和染色体变异)和基因重组可增加生物的多样性,为生物进化提供原材料,C正确;个体性状的差异源于生物的变异,自然选择决定保留适应环境的变异,这就是进化的方向,D错误。

5.选C Aa和Aa相互交配的后代出现AA、Aa和aa三种基因型,不是基因重组的结果,这是由等位基因分离造成的,A错误;生物进化的实质是种群基因频率发生改变,A基因频率从60%降至26%,说明昆虫发生了进化,B、D错误。

6.选C 新物种的形成不一定需要经过地理隔离,比如多倍体育种,A不符合题意;生物多样性包括遗传多样性(基因多样性)、物种多样性和生态系统多样性,因此生物多样性的形成不仅仅是物种形成的过程,还有遗传多样性和生态系统多样性的形成,B不符合题意;生物进化的实质是种群基因频率的定向改变,物种形成的标志是产生生殖隔离,所以生物进化不一定产生新物种,但新物种的形成一定发生了生物进化,C符合题意;不同物种间不能相互交配或交配产生的后代不育,D不符合题意。

7.选D 有性生殖过程中由于基因重组等导致配子出现多样性,加上受精过程中雌雄配子的结合是随机的,这使后代表型更加多样,有利于生物进化,D错误。

8.选B 化石是研究生物进化的最直接、最重要的证据,A正确;基因突变是随机发生的,不是外界诱导的,特殊的地中海气候是发生基因突变的古豌豆的自然选择因素,B错误;异花传粉可进行不同个体间的基因交流,防止劣势基因的不断累加,利于获得其他植株的优势基因,C正确;自花传粉豌豆在不良环境下更容易传粉成功,可维持后代数量,而异花传粉豌豆在不良环境下可增强后代的适应能力,D正确。

9.选A 自然选择使具有有利变异的个体有更多的机会产生后代,自然选择决定了生物进化的方向,A正确;生物多样性的形成过程是不同生物之间、生物与无机环境之间协同进化的过程,B错;新物种形成会影响其他物种的进化,而物种灭绝也会影响其他物种的进化,C错误;协同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,D错误。

10.选A 细菌是原核生物,遗传物质是DNA,但没有染色体,因此抗药性变异的来源一般是基因突变,A正确;抗生素使用之前,易感菌群中就存在耐药性个体,B错误;抗生素起到了定向的选择作用,C错误;应用抗生素使细菌种群的耐药基因频率增加,并通过二分裂的方式,完成世代传递,D错误。

11.选C 根据题意可知,Aa占30%,AA占50%,则aa占20%,故a基因频率为1/2×30%+20%=35%;种群中BB占64%,Bb占32%,则bb基因型频率为4%,b基因频率为4%+1/2×32%=20%,A错误。基因a或基因b纯合的植株均表现为白花,该种群中白花植物基因型为aa__、__bb,约占20%(aa__)+4%(__bb)-20%×4%(aabb)=23.2%,B错误。基因a、b频率不同可能是b基因还控制其他性状,且该性状不利于个体的生存和繁殖,C正确。种群进化的实质是基因频率发生改变,而非基因型频率发生改变,D错误。

12.选B 不同生长环境会产生不同的自然选择,从而进化出不同的物种,A正确;同一种群所有个体的全部基因构成一个基因库,而甲、乙两种耧斗菜是两个物种,B错误;自然选择导致物种朝一定的方向进化,甲、乙两种耧斗菜生长环境不同,其花结构的显著差异是自然选择的结果,C正确;甲、乙两种耧斗菜的花结构和开花期均有显著差异,即使种植在一起,也不易发生基因交流,D正确。

13.选D 该群体的基因频率符合遗传平衡定律。当亲代只有HH和hh存在时,由于其基因型的比率不同,p的值也不同,取值范围为0

15.选A 太湖新银鱼和小齿日本银鱼生活在两个不同的水域,它们之间存在地理隔离,因此自然条件下无法进行基因的交流,A正确;据题表分析,太湖新银鱼与小齿日本银鱼的COⅡ基因和Cytb基因的差异率分别为13.41%、26.57%,有明银鱼和小齿日本银鱼的COⅡ基因和Cytb基因的差异率分别为13.59%、16.95%,故有明银鱼和小齿日本银鱼的亲缘关系可能更近,B错误;根据题意分析,三种银鱼的两种基因在核苷酸序列上都存在着或多或少的差异,体现了基因的多样性,C错误;COⅡ基因和Cytb基因位于线粒体DNA中,一般不会通过基因重组传递给后代,D错误。

16.选C 拉马克的用进废退和获得性遗传学说和达尔文的自然选择学说既有联系又有区别,并不是对立的,比如达尔文就接受了拉马克关于器官用进废退和获得性遗传的观点,A错误;有抗性的细菌存活并产生后代的概率更大,这是达尔文的自然选择学说的观点,B错误;按达尔文的自然选择学说解释不同岛屿上地雀喙形的不同是因为岛屿不同环境对地雀进行了选择,C正确;按现代生物进化理论认为曼彻斯特地区的树干变黑可提高浅色桦尺蛾被天敌发现的概率,因此是通过提高其死亡概率来降低浅色基因频率,D错误。

17.选C 自然选择决定生物进化的方向,A正确;由于不同种群的表型不同,说明基因可能不同,即基因库不同,B正确;该地区马先蒿多样性是不同物种间、生物与无机环境之间协同进化的结果,C错误;根据题目信息可知,凸额马先蒿和三色马先蒿存在地理隔离,大王马先蒿和密穗马先蒿同域分布,但存在生殖隔离,说明该地区马先蒿之间存在不同的隔离方式,D正确。

18.选B 据题图可知,a→b年间,白蛾的种群数量增长较快,说明其能适应入侵地的环境,A正确。与b年时相比,c年时,在病毒的作用下种群数量减少,因此白蛾种群的基因库与b年时不一定相同,B错误。引入病毒后,白蛾种群数量下降,说明该病毒对白蛾种群的抗性具有选择作用,C正确。引入病毒后,白蛾在病毒的影响下,数量减少,两者之间存在相互影响,白蛾与当地物种间在相互影响中不断进化与发展,因此白蛾与该病毒和当地物种发生了协同进化,D正确。

19.选C 该蝴蝶种群是理想种群且处于遗传平衡,9%的蝴蝶体色为白色,该性状由常染色体上的隐性基因e决定,ee基因型频率=9%,e基因频率=0.3,E基因频率=0.7,Ee基因频率=2×0.3×0.7=0.42,引入蝴蝶前杂合花斑蝴蝶有0.42×10 000=4 200只,A正确;引入10 000只白蝴蝶后,ee基因型的个体数=10 000+0.09×10 000=10 900只,Ee个体数有4 200只,所以e基因频率=(10 900×2+4 200)÷40 000=0.65=65%,B正确;引入前EE基因型频率为0.7×0.7=0.49,个体数为4 900只,Ee个体数为4 200只,引入蝴蝶后E基因频率=(4 900×2+4 200)÷40 000=0.35,C错误;引入蝴蝶后该蝴蝶种群的基因频率发生了改变,种群发生了进化,D正确。

20.选A 温度过高容易使蛋白质变性失活,故温度超过65 ℃会影响菌种的生存,甚至能杀死菌种,因此加入菌液时培养基温度不能太高,A错误;抑菌圈源于抗生素或其他抑菌物质对细菌生长的抑制作用,滤纸片③抑菌圈内有两个菌落,可能是具有抗药性的大肠杆菌或其他杂菌形成的,B正确;据柱状图可知,Kanr较AmpR组抑菌圈的直径更大,说明其对大肠杆菌的抑菌效果强,且随培养代数增多,两组抑菌圈的直径都减小,抑菌效果都减弱,C正确;细菌繁殖过程中会发生基因突变,产生抗药性变异和不抗药性变异,一定浓度的抗生素会杀死存在不抗药性变异的个体,具有抗药性变异的个体保留下来,因此一定浓度的抗生素会提高细菌耐药性的基因频率,滥用抗生素会不断淘汰不耐药的细菌,导致细菌种群的抗药性基因频率增大,从而使得细菌抗药性增强,故使用抗生素时需适量,D正确。

21.解析:(1)种群是一定区域内同种生物的全部个体,因此甲箱和乙箱中的果蝇分属于两个种群。

(2)由题意可知,经过八代或更长时间之后再混养时,果蝇的交配择偶出现严重的同体色选择偏好,两品系果蝇之间可能产生了生殖隔离,属于两个物种,因此可能体现生物多样性中的物种多样性。

(3)由于两箱分养造成地理隔离,不同种群间不能进行基因交流,当两箱中果蝇发生变异后,由于食物的差异与选择的方向不同,导致基因频率向不同方向变化,形成两个群体的体色存在很大差异。

答案:(1)种群 (2)物种 由于存在同体色交配偏好,造成两品系果蝇之间发生生殖隔离现象 (3)地理隔离而不能进行基因交流 食物的差异与选择 基因频率向不同方向

22.解析:(1)不是所有处理都能得到有利突变,这说明基因突变具有不定向性。不只是植物,卫星搭载的其他生物也都能发生突变,这反映了基因突变的普遍性。除了基因突变,有性生殖过程中的基因重组和染色体变异也属于可遗传变异的种类,也能为生物进化提供原材料。

(2)地球上生物多样性的形成是漫长的协同进化的结果。判断两种生物是否属于同一物种的依据是根据两种生物间是否存在生殖隔离,若存在生殖隔离则属于不同物种,否则属于同一物种,即生殖隔离的产生是新物种形成的标志。

答案:(1)不定向 普遍 基因重组 染色体变异 (2)协同进化 根据两种生物间是否存在生殖隔离,若存在生殖隔离则属于不同物种,否则属于同一物种

23.解析:(1)现代生物进化理论认为生物进化的实质是种群基因频率的改变。蜗牛从A点到B点发生了进化,其原因是从A点到B点杀虫剂R的使用会使蜗牛种群中抗药性基因频率上升,种群基因频率发生改变。C点后蜗牛种群数量开始下降,从C点开始,农民开始放养青蛙控制害虫。

(2)由题意可知,无条纹是隐性性状,基因型为aa。由表格信息可知,aa的基因型频率是490÷1 000×100%=49%,若Aa的基因型频率=32%,则a的基因频率为49%+1/2×32%=65%。由表格中的信息可知,有条纹的蜗牛空壳的相对数量更多,因此有条纹的蜗牛更易被鸟捕食,控制有条纹性状的基因A的基因频率会逐渐降低,控制无条纹性状的基因a的基因频率会逐渐上升。

答案:(1)从A点到B点杀虫剂R的使用会使蜗牛种群中抗药性基因频率上升,种群基因频率发生改变 C (2)49% 65% 无条纹

24.解析:(1)将古人类骨骼化石中的线粒体DNA与现代人类线粒体DNA进行比较属于分子水平的证据,D正确。

(2)由题图分析,现代人与尼安德特人的DNA差异更小,故亲缘关系更近,自上而下首个分支应为黑猩猩,②③为现代人与尼安德特人(不区分顺序),故①为B,②③为A、C。

(3)分析两人的X染色体DNA,若两人含有相同的X染色体DNA,该X染色体可能均来自同一亲代,也可能是亲代传递给子代的,则两人可能为①父女或者③母子,也为可能②兄妹。

(4)①已知在青藏高原世居的藏族人群中EPAS1突变基因的基因频率为0.7,则正常基因的基因频率为0.3,则理想状态下人群中杂合子所占的比例为2×0.3×0.7=0.42。②在高原缺氧环境下,藏族人携带的EPAS1突变基因使其更具生存优势,长期自然选择使这种突变基因的频率逐渐升高。在低海拔地区,EPAS1 突变基因不会使人具有生存优势其基因频率不会由于自然选择而提高。

答案:(1)D (2)B A、C (3)①②③ (4)①0.42 ②在高原缺氧环境下,藏族人携带EPAS1突变基因使其更具生存优势,长期自然选择使这种突变基因的频率逐渐升高。在低海拔地区,EPAS1突变基因不会使人具有生存优势,其基因频率不会由于自然选择而提高

2 / 2

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成