《3.桂花雨》 第二课时 教学设计

图片预览

文档简介

统编版五年级上册《3.桂花雨》教学设计第二课时

本课聚焦“摇花乐”的童趣与“思乡情”的升华,通过品读、想象、对比等方法引导学生深入文本,落实单元语文要素“初步了解课文借助具体事物抒发感情的方法”。

一、教学目标

1. 知识与技能

有感情地朗读课文,重点品读描写“摇花乐”和“思乡情”的语句。

通过抓动词、语言描写,想象“摇花乐”情景,体会作者童年生活的快乐。

理解母亲的话“这里的桂花再香,也比不上家乡院子里的桂花”的深层含义。

2. 过程与方法

通过情境朗读、想象写话、对比阅读等方法,深入体会情感。

初步学习“借物抒情”的表达方法,尝试迁移运用。

3. 情感态度与价值观

感受作者对童年生活的眷恋及对故乡的深切思念。

激发学生对家乡、童年美好事物的珍视之情。

二、教学重难点

重点:想象“摇花乐”情景,体会童年乐趣;理解母亲的话中蕴含的思乡情。

难点:领悟“借物抒情”的写法(桂花承载童年与乡愁);理解“故乡桂花”的象征意义。

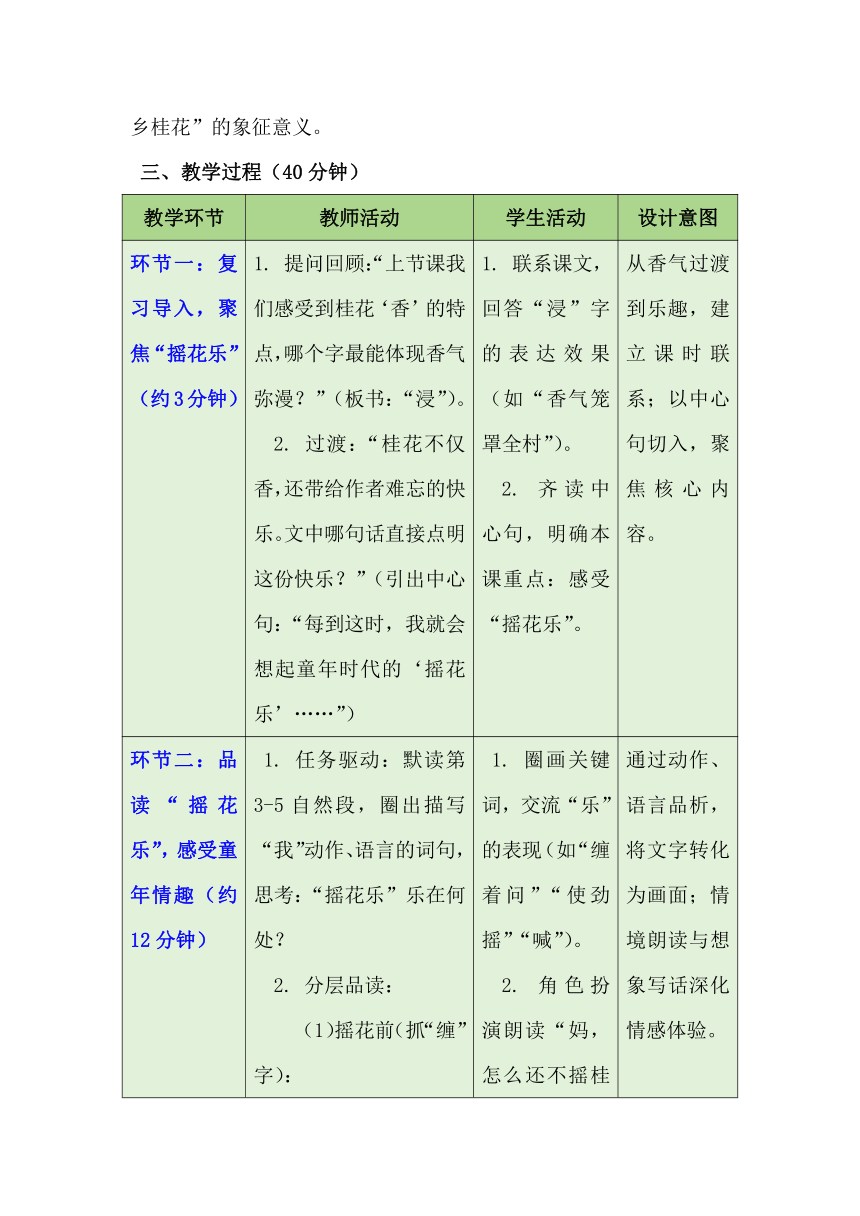

教学过程(40分钟)

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

环节一:复习导入,聚焦“摇花乐”(约3分钟) 1. 提问回顾:“上节课我们感受到桂花‘香’的特点,哪个字最能体现香气弥漫?”(板书:“浸”)。 2. 过渡:“桂花不仅香,还带给作者难忘的快乐。文中哪句话直接点明这份快乐?”(引出中心句:“每到这时,我就会想起童年时代的‘摇花乐’……”) 1. 联系课文,回答“浸”字的表达效果(如“香气笼罩全村”)。 2. 齐读中心句,明确本课重点:感受“摇花乐”。 从香气过渡到乐趣,建立课时联系;以中心句切入,聚焦核心内容。

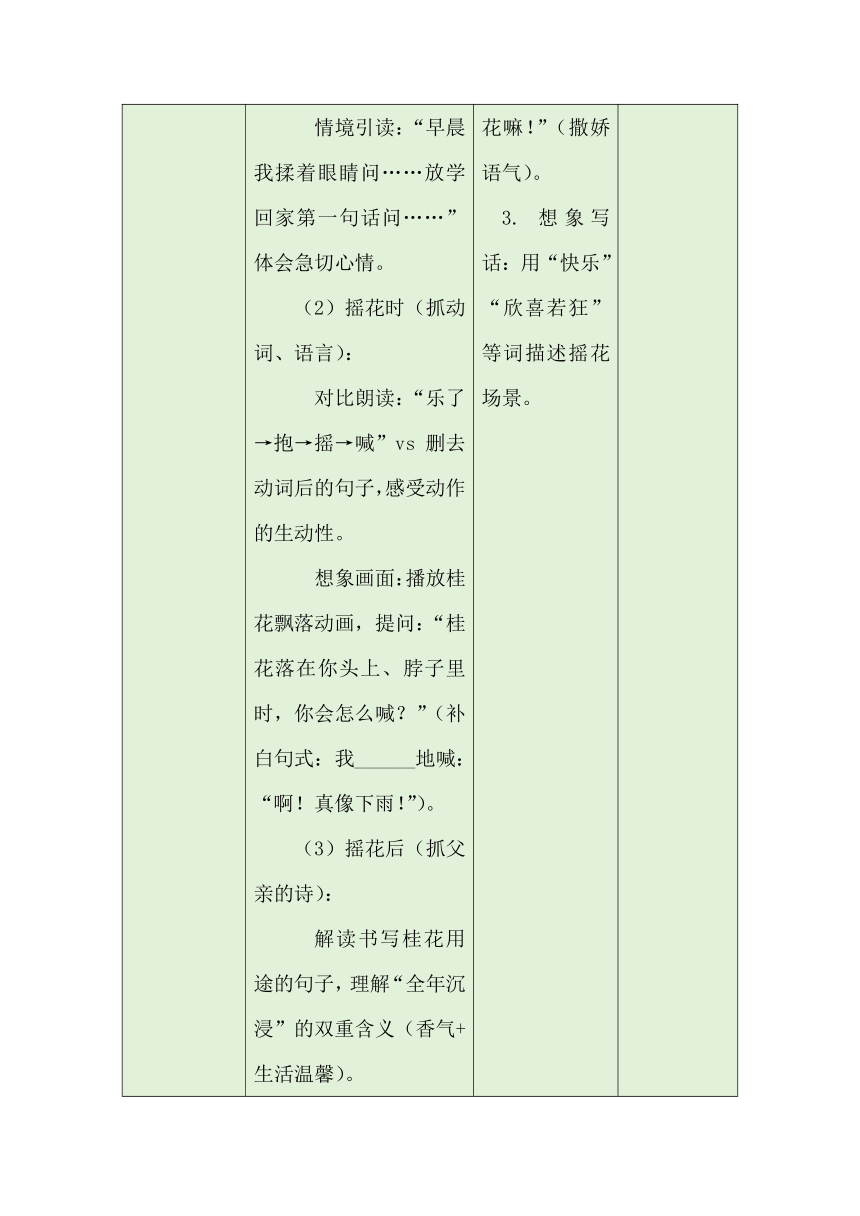

环节二:品读“摇花乐”,感受童年情趣(约12分钟) 1. 任务驱动:默读第3-5自然段,圈出描写“我”动作、语言的词句,思考:“摇花乐”乐在何处? 2. 分层品读: (1)摇花前(抓“缠”字): 情境引读:“早晨我揉着眼睛问……放学回家第一句话问……” 体会急切心情。 (2)摇花时(抓动词、语言): 对比朗读:“乐了→抱→摇→喊” vs 删去动词后的句子,感受动作的生动性。 想象画面:播放桂花飘落动画,提问:“桂花落在你头上、脖子里时,你会怎么喊?”(补白句式:我______地喊:“啊!真像下雨!”)。 (3)摇花后(抓父亲的诗): 解读书写桂花用途的句子,理解“全年沉浸”的双重含义(香气+生活温馨)。 1. 圈画关键词,交流“乐”的表现(如“缠着问”“使劲摇”“喊”)。 2. 角色扮演朗读“妈,怎么还不摇桂花嘛!”(撒娇语气)。 3. 想象写话:用“快乐”“欣喜若狂”等词描述摇花场景。 通过动作、语言品析,将文字转化为画面;情境朗读与想象写话深化情感体验。

环节三:研读“思乡情”,感悟借物抒情(约10分钟) 1. 矛盾激疑: 出示句子:“杭州有处小山,全是桂花,香飘十里”,但母亲却说:“这里的桂花再香,也比不上家乡院子里的桂花。” 引导学生质疑。 2. 资料助读: 补充琦君生平(12岁离乡,60岁写作时未归),朗读课后“阅读链接”中琦君的话:“我若能忘掉童年,忘掉故乡……然而,这怎么可能呢?”。 3. 句式迁移: 仿说训练:“这里的水真甜→母亲说:‘________________’”(体会“月是故乡明”的情感)。 4. 揭示写法: 点拨:作者写桂花雨、摇花乐,真正想表达的是对______的思念(板书:借物抒情)。 1. 讨论母亲的话的含义(故乡桂花=童年+亲情+邻里温情)。 2. 有感情朗读母亲的话(轻声、缓慢,读出怀念)。 3. 完成句式仿写,理解“物”与“情”的关联。 通过矛盾对比、资料补充突破难点;仿写训练将情感理解转化为语言运用。

环节四:拓展升华,联结文化情怀(约8分钟) 1. 主题升华: 提问:“课文结尾为何再次提到‘摇花乐’与‘桂花雨’?”(板书:片片桂花雨,浓浓故乡情)。 配乐朗诵思乡古诗片段(如杜甫“月是故乡明”)。 2. 阅读拓展: 推荐琦君散文集《桂花雨》《烟愁》,体会其“写故乡童年”的创作风格。 1. 讨论结尾的深意(用美好回忆寄托乡愁)。 2. 朗读思乡诗句,积累文化意象。 从文本到文化,深化思乡主题;拓展阅读搭建课内外桥梁。

环节五:总结与作业(约2分钟) 总结:“桂花雨是自然的雨,是快乐的雨,更是思乡的雨。作者借一朵桂花,承载了童年与乡愁,这便是‘借物抒情’的魅力。” 分层布置作业: 1. 基础:有感情朗读课文,背诵父亲的小诗。 2. 提升:仿写片段《______乐》(按“前-中-后”顺序描写童年趣事,用上动词)。 3. 拓展:阅读《桂花雨》散文集,摘录一句思乡的话分享。 记录作业,提出疑问。

四、板书设计

桂 花 雨

香 → 浸(上节课)

乐 → 缠 抱 摇 喊(摇花乐)

情 → 借花思乡(借物抒情)

片片桂花雨,浓浓故乡情

五、教学反思

成功之处:

1. 情境朗读与想象写话有效激活学生体验,“摇花乐”环节气氛活跃。

2. 资料链接(琦君生平)助力难点突破,学生能联系语境理解象征意义。

不足与改进:

1. 仿写环节时间稍紧,可提供支架(如动词库)提升效率。

2. 对“借物抒情”的写法点拨可更显性,如对比直抒胸臆的句子。

本设计紧扣第二课时重心,重点突破“摇花乐”的场景化品读与“思乡情”的深度感悟。通过朗读、仿写、资料互文等策略,将语言训练与情感体悟相融合,落实语文要素的同时培育人文情怀。

本课聚焦“摇花乐”的童趣与“思乡情”的升华,通过品读、想象、对比等方法引导学生深入文本,落实单元语文要素“初步了解课文借助具体事物抒发感情的方法”。

一、教学目标

1. 知识与技能

有感情地朗读课文,重点品读描写“摇花乐”和“思乡情”的语句。

通过抓动词、语言描写,想象“摇花乐”情景,体会作者童年生活的快乐。

理解母亲的话“这里的桂花再香,也比不上家乡院子里的桂花”的深层含义。

2. 过程与方法

通过情境朗读、想象写话、对比阅读等方法,深入体会情感。

初步学习“借物抒情”的表达方法,尝试迁移运用。

3. 情感态度与价值观

感受作者对童年生活的眷恋及对故乡的深切思念。

激发学生对家乡、童年美好事物的珍视之情。

二、教学重难点

重点:想象“摇花乐”情景,体会童年乐趣;理解母亲的话中蕴含的思乡情。

难点:领悟“借物抒情”的写法(桂花承载童年与乡愁);理解“故乡桂花”的象征意义。

教学过程(40分钟)

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

环节一:复习导入,聚焦“摇花乐”(约3分钟) 1. 提问回顾:“上节课我们感受到桂花‘香’的特点,哪个字最能体现香气弥漫?”(板书:“浸”)。 2. 过渡:“桂花不仅香,还带给作者难忘的快乐。文中哪句话直接点明这份快乐?”(引出中心句:“每到这时,我就会想起童年时代的‘摇花乐’……”) 1. 联系课文,回答“浸”字的表达效果(如“香气笼罩全村”)。 2. 齐读中心句,明确本课重点:感受“摇花乐”。 从香气过渡到乐趣,建立课时联系;以中心句切入,聚焦核心内容。

环节二:品读“摇花乐”,感受童年情趣(约12分钟) 1. 任务驱动:默读第3-5自然段,圈出描写“我”动作、语言的词句,思考:“摇花乐”乐在何处? 2. 分层品读: (1)摇花前(抓“缠”字): 情境引读:“早晨我揉着眼睛问……放学回家第一句话问……” 体会急切心情。 (2)摇花时(抓动词、语言): 对比朗读:“乐了→抱→摇→喊” vs 删去动词后的句子,感受动作的生动性。 想象画面:播放桂花飘落动画,提问:“桂花落在你头上、脖子里时,你会怎么喊?”(补白句式:我______地喊:“啊!真像下雨!”)。 (3)摇花后(抓父亲的诗): 解读书写桂花用途的句子,理解“全年沉浸”的双重含义(香气+生活温馨)。 1. 圈画关键词,交流“乐”的表现(如“缠着问”“使劲摇”“喊”)。 2. 角色扮演朗读“妈,怎么还不摇桂花嘛!”(撒娇语气)。 3. 想象写话:用“快乐”“欣喜若狂”等词描述摇花场景。 通过动作、语言品析,将文字转化为画面;情境朗读与想象写话深化情感体验。

环节三:研读“思乡情”,感悟借物抒情(约10分钟) 1. 矛盾激疑: 出示句子:“杭州有处小山,全是桂花,香飘十里”,但母亲却说:“这里的桂花再香,也比不上家乡院子里的桂花。” 引导学生质疑。 2. 资料助读: 补充琦君生平(12岁离乡,60岁写作时未归),朗读课后“阅读链接”中琦君的话:“我若能忘掉童年,忘掉故乡……然而,这怎么可能呢?”。 3. 句式迁移: 仿说训练:“这里的水真甜→母亲说:‘________________’”(体会“月是故乡明”的情感)。 4. 揭示写法: 点拨:作者写桂花雨、摇花乐,真正想表达的是对______的思念(板书:借物抒情)。 1. 讨论母亲的话的含义(故乡桂花=童年+亲情+邻里温情)。 2. 有感情朗读母亲的话(轻声、缓慢,读出怀念)。 3. 完成句式仿写,理解“物”与“情”的关联。 通过矛盾对比、资料补充突破难点;仿写训练将情感理解转化为语言运用。

环节四:拓展升华,联结文化情怀(约8分钟) 1. 主题升华: 提问:“课文结尾为何再次提到‘摇花乐’与‘桂花雨’?”(板书:片片桂花雨,浓浓故乡情)。 配乐朗诵思乡古诗片段(如杜甫“月是故乡明”)。 2. 阅读拓展: 推荐琦君散文集《桂花雨》《烟愁》,体会其“写故乡童年”的创作风格。 1. 讨论结尾的深意(用美好回忆寄托乡愁)。 2. 朗读思乡诗句,积累文化意象。 从文本到文化,深化思乡主题;拓展阅读搭建课内外桥梁。

环节五:总结与作业(约2分钟) 总结:“桂花雨是自然的雨,是快乐的雨,更是思乡的雨。作者借一朵桂花,承载了童年与乡愁,这便是‘借物抒情’的魅力。” 分层布置作业: 1. 基础:有感情朗读课文,背诵父亲的小诗。 2. 提升:仿写片段《______乐》(按“前-中-后”顺序描写童年趣事,用上动词)。 3. 拓展:阅读《桂花雨》散文集,摘录一句思乡的话分享。 记录作业,提出疑问。

四、板书设计

桂 花 雨

香 → 浸(上节课)

乐 → 缠 抱 摇 喊(摇花乐)

情 → 借花思乡(借物抒情)

片片桂花雨,浓浓故乡情

五、教学反思

成功之处:

1. 情境朗读与想象写话有效激活学生体验,“摇花乐”环节气氛活跃。

2. 资料链接(琦君生平)助力难点突破,学生能联系语境理解象征意义。

不足与改进:

1. 仿写环节时间稍紧,可提供支架(如动词库)提升效率。

2. 对“借物抒情”的写法点拨可更显性,如对比直抒胸臆的句子。

本设计紧扣第二课时重心,重点突破“摇花乐”的场景化品读与“思乡情”的深度感悟。通过朗读、仿写、资料互文等策略,将语言训练与情感体悟相融合,落实语文要素的同时培育人文情怀。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地