第15课中国工农红军长征与遵义会议 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 第15课中国工农红军长征与遵义会议 教学设计(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 486.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第15课 中国工农红军长征与遵义会议

课标分析

认识遵义会议在中国革命史上的地位;通过了解长征途中红军爬雪山过草地等艰难历程的史事,感悟长征精神。

教材分析

本课属于统编版历史教科书八年级上册第五单元“从国共合作到农村革命根据地的建立”,第五单元讲述了中国共产党诞生后对中国革命新道路的探索承接了“新民主主义革命的开始”,为“中华民族的抗日战争”起到了铺垫作用。 作为第五单元的最后一课,主要讲述了红军长征的背景、过程以及历史意义。承接前一课关于革命根据地的建设和发展,后启抗日战争形势的发展变化,在课程内容安排上具有承前启后的重要作用。红军长征是党在发展过程中的一次重大考验,遵义会议是中国共产党历史上生死攸关的转折点,而长征胜利使中国革命转危为安,这一课的内容在中共党史和新民主主义革命史上都具有非常重要的地位。

学情分析

本课教学针对八年级的学生,他们思维较为活跃,并且求知欲比较强,可以在教学中很好的调动积极性。并且在课前,针对学生已经学习的革命根据地发展等历史史实,对本课有更加清晰的认识。红军长征这一主题学生之前已经有所了解,具备一定的知识基础,所以在教学过程中有利于进行历史知识的迁移和发展。但是本课也有难点,比如认识遵义会议在长征乃至于中国共产党的发展过程所起到的重要作用,并且在讲述长征过程中让学生透过现象看本质,理解和感悟长征精神,这些理解性和发散性知识对学生而言掌握起来略有难度,所以在教学中要增加图片、故事等直观、容易理解的史料。

教学目标

基于对课标、教材、学情的综合分析,结合历史学科核心素养要求,制定以下教学目标: 1.学生了解红军长征的路线及在长征过程中发生的重大事件,结合当时国内形势,理解红军长征的原因以及面临的艰难处境,让学生理解长征过程中的苦难辉煌。(时空观念、家国情怀) 2.学生结合教材自主搜集长征事件以及相关史料,通过长征路线图认识长征经过,结合遵义会议前后的长征发展情况,理解遵义会议是中国共产党历史上生死攸关的转折点,通过史料进一步探究和分析遵义会议和长征胜利的影响,形成对历史事实的正确理解与判断。(历史解释、史料实证) 3.学生结合长征过程中发生的历史故事,展示爬雪山、过草地时的艰难处境,体会红军的革命英雄主义精神,加深对长征精神的认识和理解,理解长征的胜利离不开人民的支持,激发学生的爱国情感。(史料实证、家国情怀)

教学重难点

教学重点:了解红军长征的过程和重大历史事件、认识遵义会议以及长征胜利的历史意义。 教学难点:理解遵义会议是中国革命史上生死攸关的转折点;感悟长征精神,总结探究长征精神内核。

教学方法

(一)教法 讲授法;图示法;情境教学法;任务驱动法;启发教学法 (二)学法 分组讨论法;

教学过程

教学环节 教师活动/学生活动 设计意图

新课导入 教师:展示长征过程中的数据,借助《西行漫记》中的话,引发学生们对长征的思考。 学生:学生结合预习和导学案,发表自己的观点。 路上一共368天,有15整天用在打大决战上,有235天用在白天行军上,18天用于夜行军。 长征路上,红军只休息了44天,平均走182.5公里才休整一次。日平均行军37公里。路上共爬过18条山脉,其中5条终年积雪,渡过24条河流,经过11个省占领过大小62个城市,突破了10个地方军阀的封锁包围,通过6个不同的少数民族地区。 长征两万五千多里路,平均每300米,就倒下一人!红四方面军出发时有10万大军,最后零零散散到达终点的不过3万人! 是什么样的希望,什么样的目标,什么样的理想,使他们成为顽强到令人难以置信的战士的呢? ——斯诺《西行漫记》 采用设问法来提问,让学生对历史问题产生兴趣,进而把注意力拉回课堂。用数据来体现长征的艰苦,让学生更加直观的了解长征。

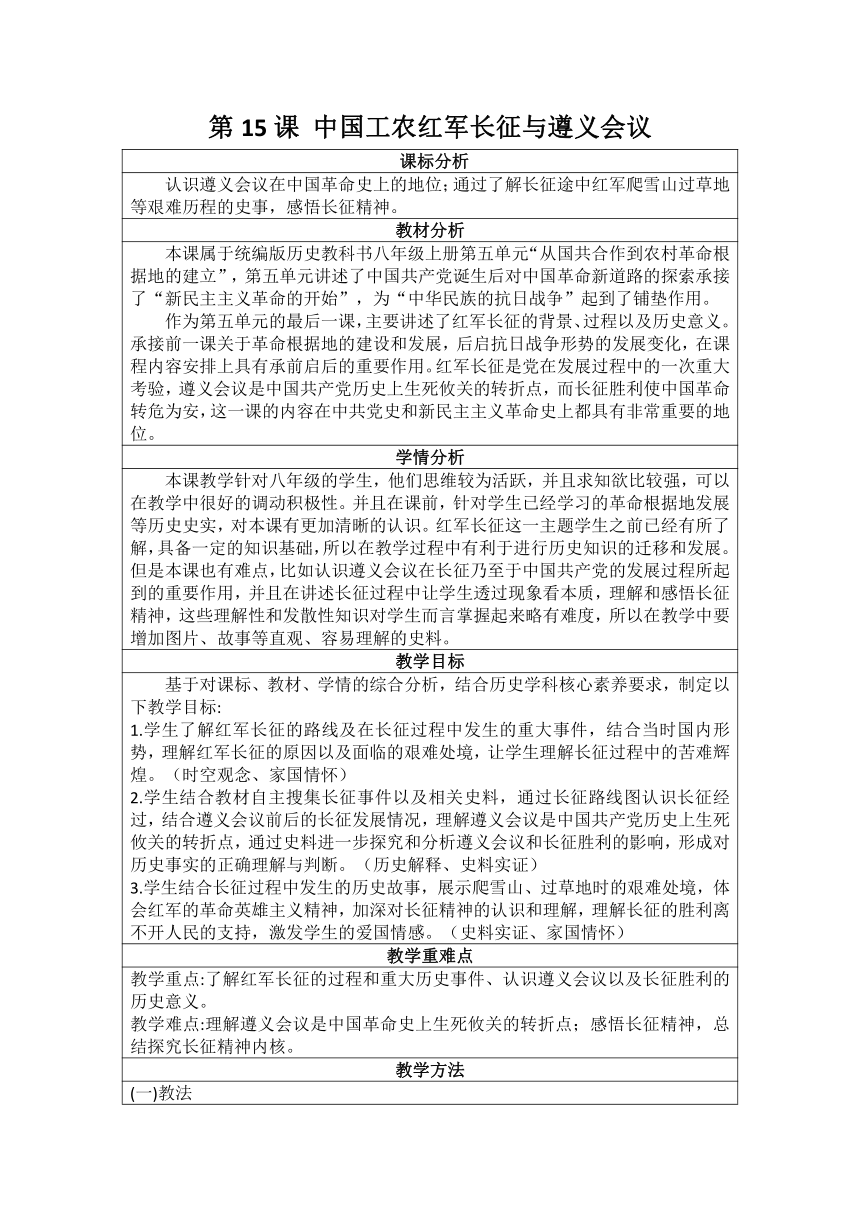

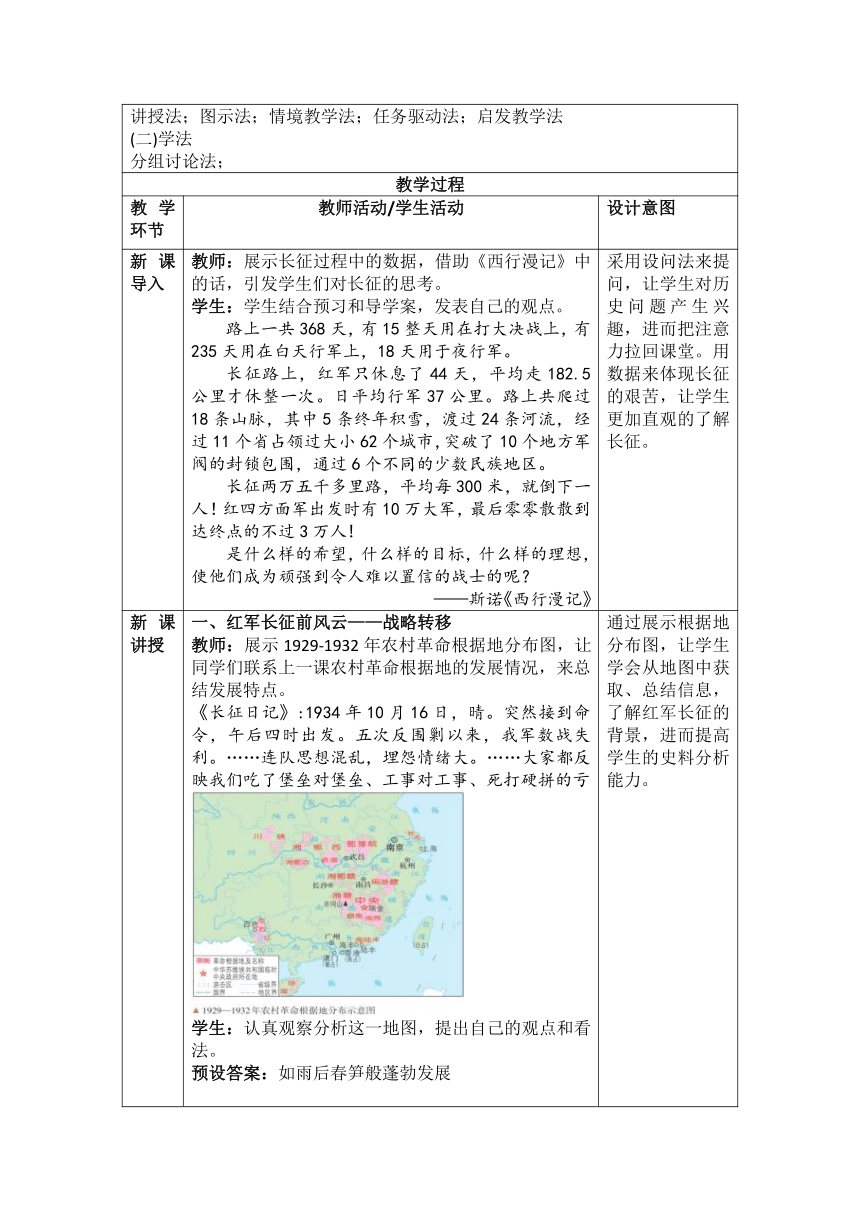

新课讲授 红军长征前风云——战略转移 教师:展示1929-1932年农村革命根据地分布图,让同学们联系上一课农村革命根据地的发展情况,来总结发展特点。 《长征日记》:1934年10月16日,晴。突然接到命令,午后四时出发。五次反围剿以来,我军数战失利。……连队思想混乱,埋怨情绪大。……大家都反映我们吃了堡垒对堡垒、工事对工事、死打硬拼的亏 学生:认真观察分析这一地图,提出自己的观点和看法。 预设答案:如雨后春笋般蓬勃发展 教师:随着农村革命根据地的蓬勃发展,引起蒋介石等人的忌惮,之后对农村革命根据进行五次围剿,中国共产党也相应地开展五次反围剿,那么这五次的结果是怎样的呢?成功或者失败的原因是什么呢?请同学们结合教材和表格数据,回答上述问题。 学生:认真阅读教材内容以及表格内容,总结出五次反围剿的结果以及原因。 预设答案:前四次反围剿都成功了,第五次反围剿失败了;成功的原因是毛泽东等中国老一辈革命家的正确领导,失败的原因是博古李德犯了左倾错误思想,过于激进。 教师:在第五次反围剿失败后,中央红军遭到重创,革命根据地急速缩小,所以中央红军决定进行战略转移。 通过展示根据地分布图,让学生学会从地图中获取、总结信息,了解红军长征的背景,进而提高学生的史料分析能力。 展示五次反围剿的历史信息,采用设问法,让学生从表格中归纳反围剿的结果以及原因,让学生学会从史料中提取有效信息,提高史料分析能力。 将第五次反围剿失败与战略转移衔接,让学生了解红军长征的原因

漫漫长征开新篇——万里长征路 教师:根据教材,结合视频展示,总结在长征过程中有哪些重要的事件?并且进行简单的介绍 学生:观看视频后,结合教材总结长征过程中的重要历史事件。 预设答案:湘江战役、突破四道封锁线、遵义会议、四渡赤水、巧渡金沙江、强渡大渡河、飞夺泸定桥、爬雪山、过草地、三军顺利会师等。 教师:那我们来跟随视频中的长征足迹来了解长征过程。首先在战略转移的初期我们是吃了很多亏的,在湘江战役前我们党内面临两种抉择,是否渡湘江?最终博古李德具有最高军事指挥权,他们决定渡湘江,否定了毛泽东的主张,他们做的决定是否正确呢,我们结合视频来思考湘江战役的结果如何,让当时的共产党失去了什么,又获得了什么? 《长征日记》1934年12月7日,晴。 (湘江战役后)晚上一清点,全团折损一半,不少同志痛哭流涕。炊事员挑着饭担子,看到香喷喷的米饭没有人,边走边哭……从中央苏区出征时,我团是两千七百多人,现在仅剩下八九百人了。 学生:认真观看视频,感受湘江战役的惨烈场景,让学生了解当时长征的不易和革命先辈的牺牲,从中了解共产党的得与失。 预设答案: 得:冲破敌人四道封锁线,挫败了蒋介石企图歼灭红军于湘江以东的阴谋。 失:八万多人锐减到三万多人,损伤过半 教师:湘江战役使中国红军人数大减,在这一背景下,党内又面临两种抉择,分别是以毛泽东为主的转移到薄弱地方贵州去,以李德为首的前往湘西会师,但是按照当时的形式,国民党早就在红军的必经之地设下了口袋阵,坚持会合只会让中央红军再次遭到重创,请思考,如果你是当时的党内人士,你会更支持哪一方的观点? 学生:预设两种决策的结果后,赞同毛泽东一方的观点。 预设结果:我觉得应该要去薄弱的地方贵州,这时期国共兵力悬殊较大,不能硬碰硬。 教师:所以当时党内的大多数人跟你们想的一样,决定到敌人薄弱的贵州去,强渡乌江、攻克贵州重镇遵义,召开了一次重要的会议,那这个会议是什么呢?有怎样的意义呢? 《长征日记》1935年1月16日,晴。 看到军委肖向荣秘书长和总政组织部李弼庭部长。……他们很高兴地告诉我,最近党中央在遵义开了一次重要的会议。 学生:结合教材内容,总结遵义会议的事件、内容以及意义。 预设结果: 时间1935年1月地点贵州遵义内容 “破”:集中全力纠正博古等人在军事和组织上“左”的错误,取消了博古、李德的军事最高指挥权。 “立”:肯定了毛泽东的正确军事主张,增选毛泽东为中央政治局常委。意义 开始确立以毛泽东为主要代表的马克思主义正确路线在党中央的领导地位,是中国共产党历史上生死攸关的转折点。

教师:为什么说遵义会议是中国共产党历史上生死攸关的转折点呢?可以根据遵义会议的前14年和后14年的发展对比角度来思考这一问题。 学生:认为是在遵义会议上领导核心的改变,在此之前发展波折起伏,遵义会议后领导核心的转变,促进中国共产党走向胜利辉煌,所以是历史上生死攸关的转折点。 教师:除此之外,在遵义会议之前我们想要与外部力量合作,追求共同发展,比如共产国际的帮助,在遵义会议之后,我们开始独立解决党内问题,并且自主决策,这也是中国共产党从幼稚走向成熟的标志。 教师:在遵义会议之后,在长征过程中又发生了哪些事情呢?请同学们结合教材总结。 学生:结合教材内容总结遵义会议后的事件。 预设答案:四渡赤水、巧渡金沙江、强渡大渡河、飞夺泸定桥、爬雪山、过草地、顺利会师。 教师:日记中提到爬雪山、过草地过程中没有粮食和野菜,甚至煮皮带吃,还觉得像墨鱼炖鸡的味道,能从中感受出什么? 《长征日记》1935年8月23日。 粮食和野菜吃光了,……大家就把牛皮带、枪皮带、旧牛皮鞋用水泡后煮了吃。我的皮包装过盐,煮好后吃起来还挺有味道,有的同志开玩笑说,真像墨鱼炖鸡的味道。许多同志因病、伤、饿,只能眼睁睁地看着他们倒在路上。但我们坚信,跟着党中央和毛主席打出去,就一定能胜利 学生:红军乐观的精神、以苦为乐。 教师:是的,在这种精神的指引下,他们爬雪山、过草地,在陕西吴起镇顺利会师,并且在1936年10月在甘肃会宁顺利会师。 采用视频的方式来展示长征过程,吸引学生的兴趣,加深学生印象。 教师采用语言讲述和追问的方式,让学生思考湘江战役结果和影响,让学生感受革命的不易和战争的残酷,增强责任感和使命感。 按照时间顺序进行讲述,让学生站在党内人士的角度来思考,哪方的观点更有利于红军的发展?学生结合湘江战役的结果以及相关知识的运用,做出正确的判断,进而引出遵义会议。 学生结合长征日记中的描述以及教材对于遵义会议相关内容的表述,总结遵义会议的内容、影响,让学生学会从历史教材中提取关键信息,分析会议意义能够进一步提高学生的史料分析能力。 采用列举回顾的方式,帮助学生理解遵义会议是党历史上生死攸关的转折点,也是从幼稚走向成熟的标志,加深学生对于遵义会议的理解和认识,紧扣课程标准要求。 通过《长征日记中红军面临艰难处境的态度和做法,体现红军乐观向上的精神,让学生更直观的感受红军长征中的艰苦。

长征精神启新航——长征精神 教师:展示长征故事,让学生从长征故事中感悟长征精神。 学生:结合长征故事,来体会、总结长征精神。 预设结果:坚定信念、不怕牺牲、患难与共、艰苦奋斗、独立自主、实事求是等。 借助长征故事,让学生更为直观感受长征过程中的艰难以及体会总结长征过程中所体现的长征精神,培养学生的爱国情怀。

课堂小结 教师:回顾中国工农红军的历程,他们用热血和生命,书写了一部气壮山河的英雄史诗。红军战士们面对围追堵截、饥寒交迫,却始终坚守信仰,不屈不挠。这种精神穿越时空,至今仍熠熠生辉。 今天我们课上重走长征路,未来我们怀揣着长征精神共筑中国梦。请同学们课下回顾相关内容,根据长征路线图进行复习。 学生:课下结合教材和地图,进行复习。 升华主题,长征是一首两万五千里的英雄史诗,长征精神更是引领中华民族不断向前的力量,让学生们回顾长征路的过程中深化对长征精神的认识,培养学生的家国情怀。

板书设计

课标分析

认识遵义会议在中国革命史上的地位;通过了解长征途中红军爬雪山过草地等艰难历程的史事,感悟长征精神。

教材分析

本课属于统编版历史教科书八年级上册第五单元“从国共合作到农村革命根据地的建立”,第五单元讲述了中国共产党诞生后对中国革命新道路的探索承接了“新民主主义革命的开始”,为“中华民族的抗日战争”起到了铺垫作用。 作为第五单元的最后一课,主要讲述了红军长征的背景、过程以及历史意义。承接前一课关于革命根据地的建设和发展,后启抗日战争形势的发展变化,在课程内容安排上具有承前启后的重要作用。红军长征是党在发展过程中的一次重大考验,遵义会议是中国共产党历史上生死攸关的转折点,而长征胜利使中国革命转危为安,这一课的内容在中共党史和新民主主义革命史上都具有非常重要的地位。

学情分析

本课教学针对八年级的学生,他们思维较为活跃,并且求知欲比较强,可以在教学中很好的调动积极性。并且在课前,针对学生已经学习的革命根据地发展等历史史实,对本课有更加清晰的认识。红军长征这一主题学生之前已经有所了解,具备一定的知识基础,所以在教学过程中有利于进行历史知识的迁移和发展。但是本课也有难点,比如认识遵义会议在长征乃至于中国共产党的发展过程所起到的重要作用,并且在讲述长征过程中让学生透过现象看本质,理解和感悟长征精神,这些理解性和发散性知识对学生而言掌握起来略有难度,所以在教学中要增加图片、故事等直观、容易理解的史料。

教学目标

基于对课标、教材、学情的综合分析,结合历史学科核心素养要求,制定以下教学目标: 1.学生了解红军长征的路线及在长征过程中发生的重大事件,结合当时国内形势,理解红军长征的原因以及面临的艰难处境,让学生理解长征过程中的苦难辉煌。(时空观念、家国情怀) 2.学生结合教材自主搜集长征事件以及相关史料,通过长征路线图认识长征经过,结合遵义会议前后的长征发展情况,理解遵义会议是中国共产党历史上生死攸关的转折点,通过史料进一步探究和分析遵义会议和长征胜利的影响,形成对历史事实的正确理解与判断。(历史解释、史料实证) 3.学生结合长征过程中发生的历史故事,展示爬雪山、过草地时的艰难处境,体会红军的革命英雄主义精神,加深对长征精神的认识和理解,理解长征的胜利离不开人民的支持,激发学生的爱国情感。(史料实证、家国情怀)

教学重难点

教学重点:了解红军长征的过程和重大历史事件、认识遵义会议以及长征胜利的历史意义。 教学难点:理解遵义会议是中国革命史上生死攸关的转折点;感悟长征精神,总结探究长征精神内核。

教学方法

(一)教法 讲授法;图示法;情境教学法;任务驱动法;启发教学法 (二)学法 分组讨论法;

教学过程

教学环节 教师活动/学生活动 设计意图

新课导入 教师:展示长征过程中的数据,借助《西行漫记》中的话,引发学生们对长征的思考。 学生:学生结合预习和导学案,发表自己的观点。 路上一共368天,有15整天用在打大决战上,有235天用在白天行军上,18天用于夜行军。 长征路上,红军只休息了44天,平均走182.5公里才休整一次。日平均行军37公里。路上共爬过18条山脉,其中5条终年积雪,渡过24条河流,经过11个省占领过大小62个城市,突破了10个地方军阀的封锁包围,通过6个不同的少数民族地区。 长征两万五千多里路,平均每300米,就倒下一人!红四方面军出发时有10万大军,最后零零散散到达终点的不过3万人! 是什么样的希望,什么样的目标,什么样的理想,使他们成为顽强到令人难以置信的战士的呢? ——斯诺《西行漫记》 采用设问法来提问,让学生对历史问题产生兴趣,进而把注意力拉回课堂。用数据来体现长征的艰苦,让学生更加直观的了解长征。

新课讲授 红军长征前风云——战略转移 教师:展示1929-1932年农村革命根据地分布图,让同学们联系上一课农村革命根据地的发展情况,来总结发展特点。 《长征日记》:1934年10月16日,晴。突然接到命令,午后四时出发。五次反围剿以来,我军数战失利。……连队思想混乱,埋怨情绪大。……大家都反映我们吃了堡垒对堡垒、工事对工事、死打硬拼的亏 学生:认真观察分析这一地图,提出自己的观点和看法。 预设答案:如雨后春笋般蓬勃发展 教师:随着农村革命根据地的蓬勃发展,引起蒋介石等人的忌惮,之后对农村革命根据进行五次围剿,中国共产党也相应地开展五次反围剿,那么这五次的结果是怎样的呢?成功或者失败的原因是什么呢?请同学们结合教材和表格数据,回答上述问题。 学生:认真阅读教材内容以及表格内容,总结出五次反围剿的结果以及原因。 预设答案:前四次反围剿都成功了,第五次反围剿失败了;成功的原因是毛泽东等中国老一辈革命家的正确领导,失败的原因是博古李德犯了左倾错误思想,过于激进。 教师:在第五次反围剿失败后,中央红军遭到重创,革命根据地急速缩小,所以中央红军决定进行战略转移。 通过展示根据地分布图,让学生学会从地图中获取、总结信息,了解红军长征的背景,进而提高学生的史料分析能力。 展示五次反围剿的历史信息,采用设问法,让学生从表格中归纳反围剿的结果以及原因,让学生学会从史料中提取有效信息,提高史料分析能力。 将第五次反围剿失败与战略转移衔接,让学生了解红军长征的原因

漫漫长征开新篇——万里长征路 教师:根据教材,结合视频展示,总结在长征过程中有哪些重要的事件?并且进行简单的介绍 学生:观看视频后,结合教材总结长征过程中的重要历史事件。 预设答案:湘江战役、突破四道封锁线、遵义会议、四渡赤水、巧渡金沙江、强渡大渡河、飞夺泸定桥、爬雪山、过草地、三军顺利会师等。 教师:那我们来跟随视频中的长征足迹来了解长征过程。首先在战略转移的初期我们是吃了很多亏的,在湘江战役前我们党内面临两种抉择,是否渡湘江?最终博古李德具有最高军事指挥权,他们决定渡湘江,否定了毛泽东的主张,他们做的决定是否正确呢,我们结合视频来思考湘江战役的结果如何,让当时的共产党失去了什么,又获得了什么? 《长征日记》1934年12月7日,晴。 (湘江战役后)晚上一清点,全团折损一半,不少同志痛哭流涕。炊事员挑着饭担子,看到香喷喷的米饭没有人,边走边哭……从中央苏区出征时,我团是两千七百多人,现在仅剩下八九百人了。 学生:认真观看视频,感受湘江战役的惨烈场景,让学生了解当时长征的不易和革命先辈的牺牲,从中了解共产党的得与失。 预设答案: 得:冲破敌人四道封锁线,挫败了蒋介石企图歼灭红军于湘江以东的阴谋。 失:八万多人锐减到三万多人,损伤过半 教师:湘江战役使中国红军人数大减,在这一背景下,党内又面临两种抉择,分别是以毛泽东为主的转移到薄弱地方贵州去,以李德为首的前往湘西会师,但是按照当时的形式,国民党早就在红军的必经之地设下了口袋阵,坚持会合只会让中央红军再次遭到重创,请思考,如果你是当时的党内人士,你会更支持哪一方的观点? 学生:预设两种决策的结果后,赞同毛泽东一方的观点。 预设结果:我觉得应该要去薄弱的地方贵州,这时期国共兵力悬殊较大,不能硬碰硬。 教师:所以当时党内的大多数人跟你们想的一样,决定到敌人薄弱的贵州去,强渡乌江、攻克贵州重镇遵义,召开了一次重要的会议,那这个会议是什么呢?有怎样的意义呢? 《长征日记》1935年1月16日,晴。 看到军委肖向荣秘书长和总政组织部李弼庭部长。……他们很高兴地告诉我,最近党中央在遵义开了一次重要的会议。 学生:结合教材内容,总结遵义会议的事件、内容以及意义。 预设结果: 时间1935年1月地点贵州遵义内容 “破”:集中全力纠正博古等人在军事和组织上“左”的错误,取消了博古、李德的军事最高指挥权。 “立”:肯定了毛泽东的正确军事主张,增选毛泽东为中央政治局常委。意义 开始确立以毛泽东为主要代表的马克思主义正确路线在党中央的领导地位,是中国共产党历史上生死攸关的转折点。

教师:为什么说遵义会议是中国共产党历史上生死攸关的转折点呢?可以根据遵义会议的前14年和后14年的发展对比角度来思考这一问题。 学生:认为是在遵义会议上领导核心的改变,在此之前发展波折起伏,遵义会议后领导核心的转变,促进中国共产党走向胜利辉煌,所以是历史上生死攸关的转折点。 教师:除此之外,在遵义会议之前我们想要与外部力量合作,追求共同发展,比如共产国际的帮助,在遵义会议之后,我们开始独立解决党内问题,并且自主决策,这也是中国共产党从幼稚走向成熟的标志。 教师:在遵义会议之后,在长征过程中又发生了哪些事情呢?请同学们结合教材总结。 学生:结合教材内容总结遵义会议后的事件。 预设答案:四渡赤水、巧渡金沙江、强渡大渡河、飞夺泸定桥、爬雪山、过草地、顺利会师。 教师:日记中提到爬雪山、过草地过程中没有粮食和野菜,甚至煮皮带吃,还觉得像墨鱼炖鸡的味道,能从中感受出什么? 《长征日记》1935年8月23日。 粮食和野菜吃光了,……大家就把牛皮带、枪皮带、旧牛皮鞋用水泡后煮了吃。我的皮包装过盐,煮好后吃起来还挺有味道,有的同志开玩笑说,真像墨鱼炖鸡的味道。许多同志因病、伤、饿,只能眼睁睁地看着他们倒在路上。但我们坚信,跟着党中央和毛主席打出去,就一定能胜利 学生:红军乐观的精神、以苦为乐。 教师:是的,在这种精神的指引下,他们爬雪山、过草地,在陕西吴起镇顺利会师,并且在1936年10月在甘肃会宁顺利会师。 采用视频的方式来展示长征过程,吸引学生的兴趣,加深学生印象。 教师采用语言讲述和追问的方式,让学生思考湘江战役结果和影响,让学生感受革命的不易和战争的残酷,增强责任感和使命感。 按照时间顺序进行讲述,让学生站在党内人士的角度来思考,哪方的观点更有利于红军的发展?学生结合湘江战役的结果以及相关知识的运用,做出正确的判断,进而引出遵义会议。 学生结合长征日记中的描述以及教材对于遵义会议相关内容的表述,总结遵义会议的内容、影响,让学生学会从历史教材中提取关键信息,分析会议意义能够进一步提高学生的史料分析能力。 采用列举回顾的方式,帮助学生理解遵义会议是党历史上生死攸关的转折点,也是从幼稚走向成熟的标志,加深学生对于遵义会议的理解和认识,紧扣课程标准要求。 通过《长征日记中红军面临艰难处境的态度和做法,体现红军乐观向上的精神,让学生更直观的感受红军长征中的艰苦。

长征精神启新航——长征精神 教师:展示长征故事,让学生从长征故事中感悟长征精神。 学生:结合长征故事,来体会、总结长征精神。 预设结果:坚定信念、不怕牺牲、患难与共、艰苦奋斗、独立自主、实事求是等。 借助长征故事,让学生更为直观感受长征过程中的艰难以及体会总结长征过程中所体现的长征精神,培养学生的爱国情怀。

课堂小结 教师:回顾中国工农红军的历程,他们用热血和生命,书写了一部气壮山河的英雄史诗。红军战士们面对围追堵截、饥寒交迫,却始终坚守信仰,不屈不挠。这种精神穿越时空,至今仍熠熠生辉。 今天我们课上重走长征路,未来我们怀揣着长征精神共筑中国梦。请同学们课下回顾相关内容,根据长征路线图进行复习。 学生:课下结合教材和地图,进行复习。 升华主题,长征是一首两万五千里的英雄史诗,长征精神更是引领中华民族不断向前的力量,让学生们回顾长征路的过程中深化对长征精神的认识,培养学生的家国情怀。

板书设计

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹