第11课五四运动 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 第11课五四运动 教学设计(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 792.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-16 17:32:35 | ||

图片预览

文档简介

《第11课五四运动》教学设计

教学指导思想与理论依据

本课以“小切口透视大历史”为核心,通过刘半农在五四期间提出,并得到逐渐认可和运用“她”字这一语言符号的历史事件,串联新文化运动与五四运动内在关联,展示历史事件的脉络的同时挖掘个人与时代的互动关系。立足“史料实证”和“历史解释”,引导学生从语言变革中理解思想解放,从个体时间感知时代精神,最后落实“以史育人”。在把握历史逻辑的同时,传承五四精神中的爱国底色与创新意识,让“她自远方来”不仅指向历史事件的发生,更指向精神传统的当代延续。 与此同时,采用“双线互动·三阶探究”的教学模式,该模式是以“问题探究模式”为基础,通过历史线和个人线交织创设情境:按时间顺序梳理新文化运动的思想铺垫到五四运动的爆发与发展、历史意义的衍生,构建宏观历史框架;以“她”字的创造、运用为微观线索,促使学生通过个人经历理解时代变革。在过程中进行史料实证、意义建构再到价值迁移,从提供图文史料到小组合作和时间探究活动激发学生的学习兴趣和主动性。

教学背景分析

课题及教学内容分析 本课位于统编初中历史教材修订版八年级上册第四单元《新民主主义革命的兴起》的第一篇课文,将旧版教材中的新文化运动和五四运动两课进行了整合,这样的改动,从内容上来说课程容量大了许多,给教师的备课和教学带来了一定挑战,但从教材结构上看,课本强调新文化运动与五四运动的内在逻辑,便于学生在历史长线中整体看待、分析事件的发生;同时,这个改动也呼应了新课标中“新文化运动开启了思想解放的闸门,是辛亥革命在文化思想领域的延续,为五四爱国运动作了充分的思想准备”的要求。从整体来说,整个单元依然是按照因果逻辑进行安排,11课内的“新文化运动”和“五四运动”都有着承前启后的因果关系顺承。 课本分为了三个子目“新文化运动的兴起”、“五四运动的爆发”、“五四运动的历史意义”。第一子目讲述了新文化运动的原因、过程、内容以及与地位,子目内最后一段内容简述了与五四运动之间的关系;第二个子目讲述了五四运动的原因、两个阶段过程、口号;第三个子目强调了五四运动的进步性、地位、作用以及五四精神的内涵。子目之间内容环环相扣,紧密联系,基础知识与素养能力蕴含在其中。 学生情况分析 认知基础上,八年级的学生在此之前已经学习了鸦片战争、辛亥革命等近代历史事件,对“民族危机”“救亡图存”等概念有初步了解,能理解新文化运动和五四运动发生的背景。但是对于五四运动和新文化运动的思想关联相对比较陌生,了解“她”字的使用,但是对于其历史起源和推广相对比较陌生。 思维能力上,初中生以形象思维为主,抽象思维正在发展当中,对于“历史意义”“精神内涵”等抽象概念的理解需要依托具体案例;喜欢故事化的内容,能够自主完成时间轴并通过教材内容梳理事件脉络,但对“五四运动为何是新民主注意革命开端”等深层逻辑,需要教师引导。 情感需求上,学生对本课的爱国情绪有着天然的情感认同,能够迅速理解何为爱国主义以及“抵制和约”“维护主权”的正义性;但也对运动中不同群体的作用和思想运动和政治运动的关系等复杂问题需要简化逻辑。

教学目标

课标要求 1.了解新文化运动的基本内容,知道陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅等新文化运动的代表人物,认识新文化运动在近代思想解放运动的地位和作用; 2.通过了解五四运动的基本史事,理解五四精神的内涵,认识五四运动是中国新民主主义革命的开端。 教学目标 唯物史观:理解五四运动的爆发是民族危机与思想解放共同作用的结果,认识“人民群众是历史的创造者”在历史事件中的体现。 时空观念:通过梳理时间轴,能够自主动手把握事件的时序与地域关联,培养时空意识的同时锻炼历史逻辑思维。 史料实证: 通过“她”字出现及五四运动发展等史料,佐证新文化运动与五四运动的思想传承,培养“论从史出”的意识。 历史解释:结合“她”字的创造与她的象征意义,解读语言革新背后的思想解放;分析“五四运动”为何标志新民主主义革命开端。 家国情怀:体会五四青年“外争主权、内除国贼”的爱国精神,理解“爱国、进步、民主、科学”的当代价值,增强新时代青年的责任担当。

教学重点和难点

教学重点 新文化运动的主要内容、五四运动基本史实、五四精神的核心内涵、新文化运动与五四运动的关系 教学难点 新文化运动与五四运动的关系、五四运动史新民主主义革命的开端、个人与时代的互动关系

教学资源和教学方法

(一)教学资源 历史图片 历史地图 文字材料 多媒体 (二)教学方法 讲授法、讨论法、史料分析法、问题探究法、分析归纳法

板书设计

第11课五四运动 一、“她”的启蒙之光——新文化运动的兴起 二、“她”的爱国呐喊——五四运动的爆发 三、“她”的薪火相传——五四运动的历史意义

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 【通过视听结合的方式趣味引入新课】 播放音乐《怎教我如何不想她》并设问:这个ta字会是哪个ta?(同时摆出关于“她”的谜语引导学生进行猜测) 谜语: 一人远行去,留女在一方。 此字藏新意,曾引百家商。 ——打一字 (注:此谜语借助AI工具生成,答案为:她) 教师总结:这首歌曲由刘半农先生在五四期间所作词,并由赵元任先生作曲。是当时运用“她”字的典型之作,而“她”字的运用绝非一帆风顺,正如谜语中所说,曾引起了百家争论。那么,这个“她”字是如何来的?又是如何被推广的?其中又蕴含了怎样的情感呢?今天我们一起走进“五四运动”这一课,见证“她自远方来”。 跟随教师的引导,激起对“她”字和刘半农的兴趣 引导学生从非学习状态进入到学习状态,激起学生兴趣。

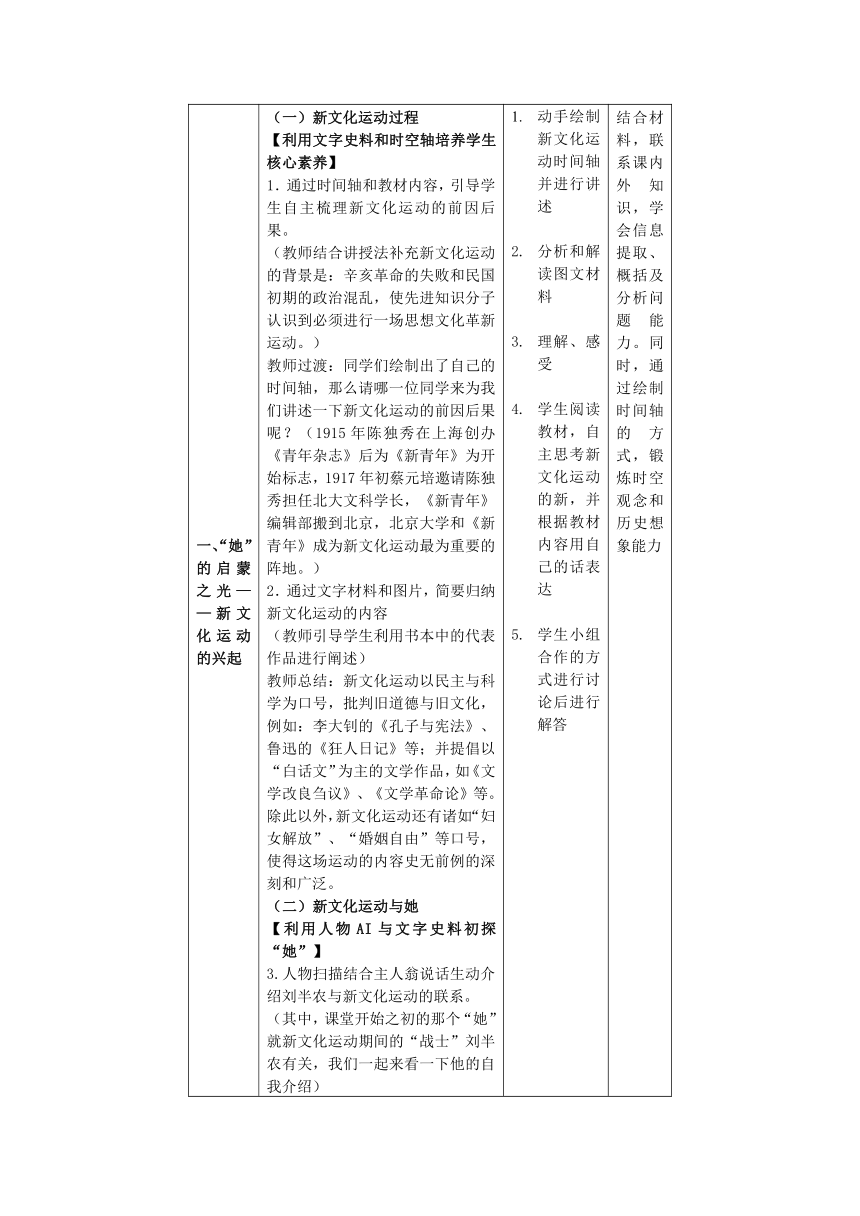

一、“她”的启蒙之光——新文化运动的兴起 (一)新文化运动过程 【利用文字史料和时空轴培养学生核心素养】 1.通过时间轴和教材内容,引导学生自主梳理新文化运动的前因后果。 (教师结合讲授法补充新文化运动的背景是:辛亥革命的失败和民国初期的政治混乱,使先进知识分子认识到必须进行一场思想文化革新运动。) 教师过渡:同学们绘制出了自己的时间轴,那么请哪一位同学来为我们讲述一下新文化运动的前因后果呢?(1915年陈独秀在上海创办《青年杂志》后为《新青年》为开始标志,1917年初蔡元培邀请陈独秀担任北大文科学长,《新青年》编辑部搬到北京,北京大学和《新青年》成为新文化运动最为重要的阵地。) 2.通过文字材料和图片,简要归纳新文化运动的内容 (教师引导学生利用书本中的代表作品进行阐述) 教师总结:新文化运动以民主与科学为口号,批判旧道德与旧文化,例如:李大钊的《孔子与宪法》、鲁迅的《狂人日记》等;并提倡以“白话文”为主的文学作品,如《文学改良刍议》、《文学革命论》等。除此以外,新文化运动还有诸如“妇女解放”、“婚姻自由”等口号,使得这场运动的内容史无前例的深刻和广泛。 (二)新文化运动与她 【利用人物AI与文字史料初探“她”】 3.人物扫描结合主人翁说话生动介绍刘半农与新文化运动的联系。 (其中,课堂开始之初的那个“她”就新文化运动期间的“战士”刘半农有关,我们一起来看一下他的自我介绍) 4.通过文字史料和关键提示词(新在人、事、物)引导学生理解新文化运动的内涵。 教师过渡:无数的文人志士投身于这场运动中,而这个“新文化”的“新”究竟体现在哪儿呢? 新领导:资产阶级的激进派 新经济基础:民族资本主义的黄金时期 新内容:前期民主科学,后期宣传马克思主义 新成果:从根本动摇了封建思想的统治地位,人民思想得到空前解放 5.问题设计:根据材料,试着说说“她”出现的原因? 教师活动:在新文化运动的影响之下,大量的国外作品涌入我国,也正是这样的新气象带来了“她“的讨论,我们一起来在材料中寻找一下“她”出现的原因。 翻译问题 文化民族意识 不够实用 新文化运动的推动 教师总结:在时代的要求和社会实际的需要之下,对“她”的需求越来越大,因此这样一个词自然应运而生。但是其产生却并未一帆风顺,从“伊到他女再到她”这一条路经历了漫长的争论,其中著名的争议便是在1920年,五四运动后。那么,当时发生了什么呢?我们一起走进热血澎湃的五四。 动手绘制新文化运动时间轴并进行讲述 分析和解读图文材料 理解、感受 学生阅读教材,自主思考新文化运动的新,并根据教材内容用自己的话表达 学生小组合作的方式进行讨论后进行解答 结合材料,联系课内外知识,学会信息提取、概括及分析问题能力。同时,通过绘制时间轴的方式,锻炼时空观念和历史想象能力

二、“她”的爱国呐喊——五四运动的爆发 【视频结合文字史料讲述五四运动】 (一)五四运动的过程 通过视频感受五四运动的爱国和激烈性 教师总结:我们可以看到当时知识分子的思想已经在新文化运动当中得到极大程度的解放加之我国民族工业发展,国人的意识崛起。可是,巴黎和会上所发生的一切却无法实现国人利益的满足。多重矛盾交织之下1919年5月4日,运动爆发。 利用文字材料与视频内容讲述五四运动过程,并说出五四运动的历史地位。 (教师引导学生用两个阶段进行讲述) 教师总结:五四运动分为两个阶段,1919年5月4日,以学生为中心,北京为主阵地;1919年6月3日后,参与人员扩展到工人、商人,工人阶级成为主力,席卷全国。最终,五四运动直接目标达到,巴黎和会上拒绝签字,我国人民反帝斗争取得第一次重大胜利,其也被称为新民主主义革命的开端,这是为什么呢? 问题设计:根据材料对比解释五四运动为新民主主义革命开端的原因? (教师引导学生结合新民主主义革命五四运动是伟大爱国革命运动、社会革命运动、伟大思想启蒙运动分析) 教师引导:同学们可以先来看到新民主主义革命的概念,我们可以看到它有几个关键词,而对比我们五四运动的历史地位可以看到是高度重合。 (1)新的领导力量 (2)新的指导思想 (3)新的革命目标 (4)新的群众基础 (二)五四运动与新文化运动的关系 问题设计:根据材料,结合课本知识分析五四运动与新文化运动关系。(可利用豆包进行协助) 新文化运动为五四运动奠定思想和群众基础;五四运动则推动新文化运动深化,使其从思想启蒙转向更广泛的实践,并促进马克思主义传播。二者前后相继、相互促进。 教师通过讲授法讲述五四运动时期“她”字的使用。 教师讲述:五四新文化运动期间,“她”的争论层出不穷,但是随着时间的推移,关于“她”指代意义的诗歌、文学作品越来越多,“她”也代替其他文字,成为了代表“女性”的人称代词。她们也无一不见证了“五四新文化运动”的伟大! 1.理解感受 2.带问题阅读教材和PPT图文材料,归纳出答案后上台展示 3.解读史料, 带问题阅读教材,归纳出答案。 4、阅读材料,结合智能工具回答问题。 掌握必备基础知识 培养学生提取信息和解读史料的能力和语言表达能力 客观理性辩证分析问题的能力以及归纳概括能力

三、“她”的薪火相传——五四运动的历史意义 【试听结合推动学生感悟家国情怀】 (一)五四运动的历史意义 通过教材课文之间的联系,引导学生正确理解教材中五四运动的历史意义 利用视频和文字史料促进学生初步感悟五四精神下的女性 问题设计:小组合作探究“她”字得到认可的原因。 (1)与“他”字发音相同而形体略别 (2)“她”字语言符号能够带来“他”达不到的文化效应 教师总结:我们可以看到“她”的运用绝非偶然,而是当时社会发展和日常生活的实际需要催生出来的,正如“五四新文化运动”并非是偶然事件,而是历史发展过程当中的一环。 4、教师通过讲述法,说明从近代到现代的女性角色,引导学生感受“她”带来的爱国、进步、民主、科学力量。 (背景音乐渲染气氛,将学生的注意力保持在课堂当中) 教师讲述:从秋瑾到张桂梅,从男“他”到女“她”再到“她们”。越来越多的女性力量在历史洪流中发出自己的声音,她们是民主、是科学、是进步、是爱国的一份子,是推动社会进步的力量。希望在教室内的男孩和女孩,你们作为初生的花朵,都是五四精神的传承者! 1.学生跟随老师的思路,将“五四运动”和“中国共产党的成立”两课联系起来 2.感悟,思考 3.学生自主阅读材料总结出“她”得到认可的原因,并在教师的引导下理解社会存在决定社会意识的涵义 掌握必备基础知识的同时培养时空观念,提升学生“点—线—面”的历史逻辑思维 培养家国情怀价值观

课堂小结 根据思维导图引导学生进一步巩固本课知识要点 学生跟随老师的思路回顾本课所学习内容 帮助学生将本课零碎知识点再次回顾,形成系统性的知识结构。

课堂测验 教师过渡:我们学习了新知识,现在我们一起来实操: 学生通过选择题抢答的方式进行回答判断 在课堂尾声检测学生所学的成果同时再次吸引注意力,增强主人翁意识。

布置作业 基础作业(必做) 知识梳理:利用时间轴形式梳理“新文化运动——五四运动——中国共产党诞生“的关联。 围绕“她“字的诞生与五四精神”写一篇四百字小论文。 拓展作业(选做) (1)诗文赏析 查找《教我如何不想她》全诗,结合时代背景分析诗中“她”的多重象征意义(如祖国、新文化理想等),撰写200字赏析。 (2)历史想象 假设你是1919年的一名青年学生,结合刘半农的思想与五四运动场景,写一篇500字左右的日记,体现对运动的观察与思考。 学生根据老师的分层次要求完成作业 通过分层作业进行不同要求,做到因材施教

教学指导思想与理论依据

本课以“小切口透视大历史”为核心,通过刘半农在五四期间提出,并得到逐渐认可和运用“她”字这一语言符号的历史事件,串联新文化运动与五四运动内在关联,展示历史事件的脉络的同时挖掘个人与时代的互动关系。立足“史料实证”和“历史解释”,引导学生从语言变革中理解思想解放,从个体时间感知时代精神,最后落实“以史育人”。在把握历史逻辑的同时,传承五四精神中的爱国底色与创新意识,让“她自远方来”不仅指向历史事件的发生,更指向精神传统的当代延续。 与此同时,采用“双线互动·三阶探究”的教学模式,该模式是以“问题探究模式”为基础,通过历史线和个人线交织创设情境:按时间顺序梳理新文化运动的思想铺垫到五四运动的爆发与发展、历史意义的衍生,构建宏观历史框架;以“她”字的创造、运用为微观线索,促使学生通过个人经历理解时代变革。在过程中进行史料实证、意义建构再到价值迁移,从提供图文史料到小组合作和时间探究活动激发学生的学习兴趣和主动性。

教学背景分析

课题及教学内容分析 本课位于统编初中历史教材修订版八年级上册第四单元《新民主主义革命的兴起》的第一篇课文,将旧版教材中的新文化运动和五四运动两课进行了整合,这样的改动,从内容上来说课程容量大了许多,给教师的备课和教学带来了一定挑战,但从教材结构上看,课本强调新文化运动与五四运动的内在逻辑,便于学生在历史长线中整体看待、分析事件的发生;同时,这个改动也呼应了新课标中“新文化运动开启了思想解放的闸门,是辛亥革命在文化思想领域的延续,为五四爱国运动作了充分的思想准备”的要求。从整体来说,整个单元依然是按照因果逻辑进行安排,11课内的“新文化运动”和“五四运动”都有着承前启后的因果关系顺承。 课本分为了三个子目“新文化运动的兴起”、“五四运动的爆发”、“五四运动的历史意义”。第一子目讲述了新文化运动的原因、过程、内容以及与地位,子目内最后一段内容简述了与五四运动之间的关系;第二个子目讲述了五四运动的原因、两个阶段过程、口号;第三个子目强调了五四运动的进步性、地位、作用以及五四精神的内涵。子目之间内容环环相扣,紧密联系,基础知识与素养能力蕴含在其中。 学生情况分析 认知基础上,八年级的学生在此之前已经学习了鸦片战争、辛亥革命等近代历史事件,对“民族危机”“救亡图存”等概念有初步了解,能理解新文化运动和五四运动发生的背景。但是对于五四运动和新文化运动的思想关联相对比较陌生,了解“她”字的使用,但是对于其历史起源和推广相对比较陌生。 思维能力上,初中生以形象思维为主,抽象思维正在发展当中,对于“历史意义”“精神内涵”等抽象概念的理解需要依托具体案例;喜欢故事化的内容,能够自主完成时间轴并通过教材内容梳理事件脉络,但对“五四运动为何是新民主注意革命开端”等深层逻辑,需要教师引导。 情感需求上,学生对本课的爱国情绪有着天然的情感认同,能够迅速理解何为爱国主义以及“抵制和约”“维护主权”的正义性;但也对运动中不同群体的作用和思想运动和政治运动的关系等复杂问题需要简化逻辑。

教学目标

课标要求 1.了解新文化运动的基本内容,知道陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅等新文化运动的代表人物,认识新文化运动在近代思想解放运动的地位和作用; 2.通过了解五四运动的基本史事,理解五四精神的内涵,认识五四运动是中国新民主主义革命的开端。 教学目标 唯物史观:理解五四运动的爆发是民族危机与思想解放共同作用的结果,认识“人民群众是历史的创造者”在历史事件中的体现。 时空观念:通过梳理时间轴,能够自主动手把握事件的时序与地域关联,培养时空意识的同时锻炼历史逻辑思维。 史料实证: 通过“她”字出现及五四运动发展等史料,佐证新文化运动与五四运动的思想传承,培养“论从史出”的意识。 历史解释:结合“她”字的创造与她的象征意义,解读语言革新背后的思想解放;分析“五四运动”为何标志新民主主义革命开端。 家国情怀:体会五四青年“外争主权、内除国贼”的爱国精神,理解“爱国、进步、民主、科学”的当代价值,增强新时代青年的责任担当。

教学重点和难点

教学重点 新文化运动的主要内容、五四运动基本史实、五四精神的核心内涵、新文化运动与五四运动的关系 教学难点 新文化运动与五四运动的关系、五四运动史新民主主义革命的开端、个人与时代的互动关系

教学资源和教学方法

(一)教学资源 历史图片 历史地图 文字材料 多媒体 (二)教学方法 讲授法、讨论法、史料分析法、问题探究法、分析归纳法

板书设计

第11课五四运动 一、“她”的启蒙之光——新文化运动的兴起 二、“她”的爱国呐喊——五四运动的爆发 三、“她”的薪火相传——五四运动的历史意义

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 【通过视听结合的方式趣味引入新课】 播放音乐《怎教我如何不想她》并设问:这个ta字会是哪个ta?(同时摆出关于“她”的谜语引导学生进行猜测) 谜语: 一人远行去,留女在一方。 此字藏新意,曾引百家商。 ——打一字 (注:此谜语借助AI工具生成,答案为:她) 教师总结:这首歌曲由刘半农先生在五四期间所作词,并由赵元任先生作曲。是当时运用“她”字的典型之作,而“她”字的运用绝非一帆风顺,正如谜语中所说,曾引起了百家争论。那么,这个“她”字是如何来的?又是如何被推广的?其中又蕴含了怎样的情感呢?今天我们一起走进“五四运动”这一课,见证“她自远方来”。 跟随教师的引导,激起对“她”字和刘半农的兴趣 引导学生从非学习状态进入到学习状态,激起学生兴趣。

一、“她”的启蒙之光——新文化运动的兴起 (一)新文化运动过程 【利用文字史料和时空轴培养学生核心素养】 1.通过时间轴和教材内容,引导学生自主梳理新文化运动的前因后果。 (教师结合讲授法补充新文化运动的背景是:辛亥革命的失败和民国初期的政治混乱,使先进知识分子认识到必须进行一场思想文化革新运动。) 教师过渡:同学们绘制出了自己的时间轴,那么请哪一位同学来为我们讲述一下新文化运动的前因后果呢?(1915年陈独秀在上海创办《青年杂志》后为《新青年》为开始标志,1917年初蔡元培邀请陈独秀担任北大文科学长,《新青年》编辑部搬到北京,北京大学和《新青年》成为新文化运动最为重要的阵地。) 2.通过文字材料和图片,简要归纳新文化运动的内容 (教师引导学生利用书本中的代表作品进行阐述) 教师总结:新文化运动以民主与科学为口号,批判旧道德与旧文化,例如:李大钊的《孔子与宪法》、鲁迅的《狂人日记》等;并提倡以“白话文”为主的文学作品,如《文学改良刍议》、《文学革命论》等。除此以外,新文化运动还有诸如“妇女解放”、“婚姻自由”等口号,使得这场运动的内容史无前例的深刻和广泛。 (二)新文化运动与她 【利用人物AI与文字史料初探“她”】 3.人物扫描结合主人翁说话生动介绍刘半农与新文化运动的联系。 (其中,课堂开始之初的那个“她”就新文化运动期间的“战士”刘半农有关,我们一起来看一下他的自我介绍) 4.通过文字史料和关键提示词(新在人、事、物)引导学生理解新文化运动的内涵。 教师过渡:无数的文人志士投身于这场运动中,而这个“新文化”的“新”究竟体现在哪儿呢? 新领导:资产阶级的激进派 新经济基础:民族资本主义的黄金时期 新内容:前期民主科学,后期宣传马克思主义 新成果:从根本动摇了封建思想的统治地位,人民思想得到空前解放 5.问题设计:根据材料,试着说说“她”出现的原因? 教师活动:在新文化运动的影响之下,大量的国外作品涌入我国,也正是这样的新气象带来了“她“的讨论,我们一起来在材料中寻找一下“她”出现的原因。 翻译问题 文化民族意识 不够实用 新文化运动的推动 教师总结:在时代的要求和社会实际的需要之下,对“她”的需求越来越大,因此这样一个词自然应运而生。但是其产生却并未一帆风顺,从“伊到他女再到她”这一条路经历了漫长的争论,其中著名的争议便是在1920年,五四运动后。那么,当时发生了什么呢?我们一起走进热血澎湃的五四。 动手绘制新文化运动时间轴并进行讲述 分析和解读图文材料 理解、感受 学生阅读教材,自主思考新文化运动的新,并根据教材内容用自己的话表达 学生小组合作的方式进行讨论后进行解答 结合材料,联系课内外知识,学会信息提取、概括及分析问题能力。同时,通过绘制时间轴的方式,锻炼时空观念和历史想象能力

二、“她”的爱国呐喊——五四运动的爆发 【视频结合文字史料讲述五四运动】 (一)五四运动的过程 通过视频感受五四运动的爱国和激烈性 教师总结:我们可以看到当时知识分子的思想已经在新文化运动当中得到极大程度的解放加之我国民族工业发展,国人的意识崛起。可是,巴黎和会上所发生的一切却无法实现国人利益的满足。多重矛盾交织之下1919年5月4日,运动爆发。 利用文字材料与视频内容讲述五四运动过程,并说出五四运动的历史地位。 (教师引导学生用两个阶段进行讲述) 教师总结:五四运动分为两个阶段,1919年5月4日,以学生为中心,北京为主阵地;1919年6月3日后,参与人员扩展到工人、商人,工人阶级成为主力,席卷全国。最终,五四运动直接目标达到,巴黎和会上拒绝签字,我国人民反帝斗争取得第一次重大胜利,其也被称为新民主主义革命的开端,这是为什么呢? 问题设计:根据材料对比解释五四运动为新民主主义革命开端的原因? (教师引导学生结合新民主主义革命五四运动是伟大爱国革命运动、社会革命运动、伟大思想启蒙运动分析) 教师引导:同学们可以先来看到新民主主义革命的概念,我们可以看到它有几个关键词,而对比我们五四运动的历史地位可以看到是高度重合。 (1)新的领导力量 (2)新的指导思想 (3)新的革命目标 (4)新的群众基础 (二)五四运动与新文化运动的关系 问题设计:根据材料,结合课本知识分析五四运动与新文化运动关系。(可利用豆包进行协助) 新文化运动为五四运动奠定思想和群众基础;五四运动则推动新文化运动深化,使其从思想启蒙转向更广泛的实践,并促进马克思主义传播。二者前后相继、相互促进。 教师通过讲授法讲述五四运动时期“她”字的使用。 教师讲述:五四新文化运动期间,“她”的争论层出不穷,但是随着时间的推移,关于“她”指代意义的诗歌、文学作品越来越多,“她”也代替其他文字,成为了代表“女性”的人称代词。她们也无一不见证了“五四新文化运动”的伟大! 1.理解感受 2.带问题阅读教材和PPT图文材料,归纳出答案后上台展示 3.解读史料, 带问题阅读教材,归纳出答案。 4、阅读材料,结合智能工具回答问题。 掌握必备基础知识 培养学生提取信息和解读史料的能力和语言表达能力 客观理性辩证分析问题的能力以及归纳概括能力

三、“她”的薪火相传——五四运动的历史意义 【试听结合推动学生感悟家国情怀】 (一)五四运动的历史意义 通过教材课文之间的联系,引导学生正确理解教材中五四运动的历史意义 利用视频和文字史料促进学生初步感悟五四精神下的女性 问题设计:小组合作探究“她”字得到认可的原因。 (1)与“他”字发音相同而形体略别 (2)“她”字语言符号能够带来“他”达不到的文化效应 教师总结:我们可以看到“她”的运用绝非偶然,而是当时社会发展和日常生活的实际需要催生出来的,正如“五四新文化运动”并非是偶然事件,而是历史发展过程当中的一环。 4、教师通过讲述法,说明从近代到现代的女性角色,引导学生感受“她”带来的爱国、进步、民主、科学力量。 (背景音乐渲染气氛,将学生的注意力保持在课堂当中) 教师讲述:从秋瑾到张桂梅,从男“他”到女“她”再到“她们”。越来越多的女性力量在历史洪流中发出自己的声音,她们是民主、是科学、是进步、是爱国的一份子,是推动社会进步的力量。希望在教室内的男孩和女孩,你们作为初生的花朵,都是五四精神的传承者! 1.学生跟随老师的思路,将“五四运动”和“中国共产党的成立”两课联系起来 2.感悟,思考 3.学生自主阅读材料总结出“她”得到认可的原因,并在教师的引导下理解社会存在决定社会意识的涵义 掌握必备基础知识的同时培养时空观念,提升学生“点—线—面”的历史逻辑思维 培养家国情怀价值观

课堂小结 根据思维导图引导学生进一步巩固本课知识要点 学生跟随老师的思路回顾本课所学习内容 帮助学生将本课零碎知识点再次回顾,形成系统性的知识结构。

课堂测验 教师过渡:我们学习了新知识,现在我们一起来实操: 学生通过选择题抢答的方式进行回答判断 在课堂尾声检测学生所学的成果同时再次吸引注意力,增强主人翁意识。

布置作业 基础作业(必做) 知识梳理:利用时间轴形式梳理“新文化运动——五四运动——中国共产党诞生“的关联。 围绕“她“字的诞生与五四精神”写一篇四百字小论文。 拓展作业(选做) (1)诗文赏析 查找《教我如何不想她》全诗,结合时代背景分析诗中“她”的多重象征意义(如祖国、新文化理想等),撰写200字赏析。 (2)历史想象 假设你是1919年的一名青年学生,结合刘半农的思想与五四运动场景,写一篇500字左右的日记,体现对运动的观察与思考。 学生根据老师的分层次要求完成作业 通过分层作业进行不同要求,做到因材施教

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹